MKIU_itog_2012_br

description

Transcript of MKIU_itog_2012_br

ПР

ОГ

РА

ММ

А П

РА

ВИ

ТЕ

ЛЬ

СТ

ВА

СА

НК

Т-П

ЕТ

ЕР

БУ

РГА

ПО

РЕ

АЛ

ИЗ

АЦ

ИИ

ГО

СУ

ДА

РС

ТВ

ЕН

НО

Й

ПО

ЛИ

ТИ

КИ

РО

СС

ИЙ

СК

ОЙ

ФЕ

ДЕ

РА

ЦИ

И В

ОТ

НО

ШЕ

НИ

И С

ОО

ТЕ

ЧЕ

СТ

ВЕ

НН

ИК

ОВ

ЗА

РУ

БЕ

ЖО

М

Санкт-ПетербургСкий международный

культурно-иСторичеСкий универСитет

2 3

ПРИВЕТСТВИЕЧЛЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАА.В.ПРОХОРЕНКО

УчАСТНИКАм САНКТ-ПЕТЕРбУРгСКОгО мЕждУНАРОдНОгО КУльТУРНО-ИСТОРИчЕСКОгО УНИВЕРСИТЕТА для СООТЕчЕСТВЕННИКОВ, ПРОжИВАющИХ зА РУбЕжОм

Уважаемые друзья!

дорогие соотечественники!

Позвольте от имени Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко и Правительства Санкт-Петербурга искренне приветство-вать участников Санкт-Петербургского международного культурно-исторического университета для соотечественников, проживающих за рубежом.

Этот проект проводится в рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом (Программа «Соотечественники») уже девятый раз подряд и, как всегда, объединяет специалистов из разных стран мира, интересующихся историей России, преподающих ее в учебных заведениях, занимающихся ей на профес- сиональном уровне.

Очень ценно, что за пределами России есть опора в лице тех, кому не-безразлично культурное наследие нашей страны. Именно вы являетесь носителями русской культуры за рубежом, тем самым внося неоцени-мый вклад в укрепление связей российской диаспоры с исторической Родиной.

За годы существования этого проекта мы старались совершенствовать его содержательную часть, сделать так, чтобы он вызывал живой интерес среди наших соотечественников. Каждый год слушателям предлагается уникальная тема лекционных занятий, посвященная отдельным перио-дам истории Российского государства, и каждая из них сохраняет акту-альность для современной России.

Университет 2012 года посвящен сразу двум юбилейным датам: 1150-летию зарождения российской государственности и 200-летию Победы России в Отечественной войне 1812 года. Вашему вниманию будет представлен насыщенный курс уникальных авторских лекций, подготовленных веду-щими историками Санкт-Петербурга, охватывающих весь период исто-рии России – от начала русской государственности до новейшего времени.

Надеюсь, что эти лекции позволят вам почерпнуть эксклюзивные знания, откроют путь к ранее не доступной информации, интересным сведениям, вошедшим в научный оборот лишь в последние годы, вос-полнить дефицит исторических источников, который обычно испыты-вают специалисты по истории России, работающие за рубежом. Уверен, что этот Университет станет для вас также подспорьем в деле приоб-щения молодого поколения к нашей истории, донесения до молодежи объективных знаний о едином для всех нас Отечестве.

Помимо лекционной части вам будет предоставлена возможность воочую соприкоснуться с историей Санкт-Петербурга, посетив его музеи, выставки, связанные, в том числе, с тематикой культурно-исто-рического университета.

Желаю всем вам успешной и продуктивной работы, интересных встреч и светлого настроения. Надеюсь, дни, проведенные в погружении в историю России в ее Северной столице, оставят только самые добрые впечатления.

Член Правительства Санкт-Петербурга,председатель Комитета по внешним связям Санкт-ПетербургаА. В. Прохоренко

Санкт-Петербург 11-20 октября 2012 года

4 5

В период с 11 по 20 октября 2012 года Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках Програм-мы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной по-литики Российской Федерации в отношении соотечественников за ру-бежом на 2011-2013 годы (Программа «Соотечественники») прошел Санкт-Петербургский международный куль-турно-исторический университет.

Этот проект реализуется уже девя-тый год подряд и является одним из наиболее популярных среди россий-ских соотечественников стран СНГ и региона Балтийского моря.

Целью проекта является подроб-ное ознакомление образованных и деятельных соотечественников, про-живающих за рубежом, профессио-нально интересующихся всемирной историей, с культурой и историей России и Санкт-Петербурга, а также

установление стабильных научных и общественных связей с исторической родиной.

Особенность Университета за-ключается в сочетании интенсивной лекционной и культурной програм-мы с предоставлением возможно-сти участникам самостоятельно по-сетить музеи, выставки, библиотеки Санкт-Петербурга.

Каждый год при подготовке содер-жательной части программы выбира-ется новая основная тема, имеющая большую историческую протяжен-ность и сохраняющая свою актуаль-ность, в том числе для современ-ной России. Каждая лекция – это уникальная авторская разработка, специально подготовленная ведущи-ми специалистами Санкт-Петербурга на основе исследований и не публи-ковавшаяся ранее в виде публичных лекций, докладов или научных статей.

В 2012 году лекции были посвящены двум темам: «1150-ти летию основания Русской государственности» и «200 ле-тию Отечественной войны 1812 года».

Программа Университета была составлена с учетом достигнутых результатов и опыта проведения мероприятий прошлых лет – 2008, 2009 и 2010, 2011 годов. Кандида-туры лекторов были подобраны из числа ведущих специалистов Санкт-Петербурга в соответствии с предполагаемым уровнем профес-сиональной подготовки, образова-тельного уровня, возраста, степени осведомленности слушателей о те-матике лекций.

К участию были приглашены более 60 человек – преподаватели, специ-алисты по истории и русскому языку, журналисты, общественные деяте-ли из числа соотечественников, про-живающих в Азербайджане, Арме-

нии, Белоруссии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, Польше, Таджикистане, Украине, Финляндии, Хорватии, Швеции, Эстонии. Состав делегаций формировался диплома-тическими представительствами Рос-сийской Федерации в странах прожи-вания участников.

Принимающая сторона обеспечила участников проживанием, питани-ем и транспортом в пределах Санкт-Петербурга в рамках программы.

За время Университета было прочитано 22 лекции, в рамках культурной программы участни-ки посетили ГМЗ «Царское Село», Государственный музей истории Санкт-Петербурга (Петропавлов-ская крепость), музей-институт семьи Рерихов, Военно-историче-ский музей артиллерии, инженер-ных войск и войск связи, государ-ственный Эрмитаж.

САНКТ-ПЕТЕРбУРгСКИй мЕждУНАРОдНый КУльТУРНО-ИСТОРИчЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ

6 7

товки, новые нюансы, вы используете ее для себя в своей профессиональной работе, в культурной и духовной связи с Россией, и может для вас актуальным станет вопрос о возвращении на историческую Родину, в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, конечно, это не вся Россия, это тот магический кристалл, в котором, во всем его многоцветии, от-разилась история последних столетий. Петербург, став столицей, вбирал в себя всё луч-шее, что к тому времени было накоплено в этой многонациональной, многоконфессио-нальной, огромной по территории стране. И отдавал это лучшее, развивал, отбрасывал это лучшее на окраины страны, ведь недаром Россия уникальна в этом аспекте. Если, скажем французы, англичане подавляли завоеванные, присоединенные территории, ведя жесткую ассимиляцию, Россия наоборот способствовала тому, чтобы националь-ная интеллигенция окраин присоединенных, присоединившихся территорий наоборот развивалась и сохраняла национальные черты. Поэтому, когда мы сегодня встречаемся с вами, мы, прежде всего, заботимся о том, чтобы вы сохраняли интерес к своей культуре. Не растрачивая свою самоидентификацию, оставались преданными агитаторами и про-пагандистами лучшего, что есть в нашей жизни, в нашей истории. История России слож-на и многообразна, и господин Анисимов будет касаться этих тем, как научный руково-дитель этого проекта. Она содержит не только красивые, но и страшные, отрицательные моменты в жизни страны и людей. Но это не означает, что мы должны «зацикливаться» на отрицательном опыте. Это тоже нелепо. Жизнь сложна и многообразна. Поэтому се-годня, когда мы приветствуем вас в здании «Петроконгресса», мы полагаем, что приоб-ретаем новых союзников, новых коллег, новых товарищей. Мы будем вместе продолжать ту работу, основы которой заложены здесь, в Санкт-Петербурге в рамках программы «Соотечественники». Через несколько дней в Петербурге откроется уже четвертый по счету Всемирный конгресс соотечественников. Там будет много речей, много проектных тезисов, ожидается присутствие и выступление на конгрессе Владимира Владимировича Путина, президента Российской Федерации. Будут там новые оценки этой деятельности, новые направления движения, но, как говорится, истина всегда конкретна. Вот мы, в дан-ном случае, конкретными действиями, конкретным проектом под названием междуна-родный Санкт-Петербургский культурно-исторический университет развиваем те общие темы, те общие идеи, которые звучат со стороны газет, в речах политиков. Надеюсь, что программа обогатит вас эксклюзивными знаниями и восполнит дефицит исторических источников. Надеюсь, что этот Университет станет для вас также подспорьем в деле при-общения молодого поколения к нашей истории, донесения до молодежи объективных знаний и истины о едином для всех нас Отечестве. Истина всегда конкретна и я рад, что мы вместе с вами участвуем в постижении истины. Добро пожаловать в Петербург!

здравствуйте, уважаемые гости!

Мы рады приветствовать вас в Санкт-Петербурге на международном культурно-историческом Университете. Это одно из комплекса мероприятий, направленных на поддержку соотечественников в рамках выполняемой Комитетом по внешним связям программы «Соотечественники». Мы составили программу Университе-та с учетом многолетнего опыта работы Санкт-Петербурга по поддержке сооте- чественников в целях продолжения и совершенствования деятельности в данном направлении.

Слово для приветствия предоставляется члену Правительства Санкт-Петербурга, председателю Комитета по внешним связям Александру Владимировичу Прохоренко.

***

Приветственное слово председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга А.В. Прохоренко

Уважаемые друзья!дорогие соотечественники!

Позвольте от имени Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко и Правительства Санкт-Петербурга искренне приветствовать участников Санкт-Петербургского международного культурно-исторического Университета для соотечественников, проживающих за рубежом.

Этот проект проводится в рамках Программы Правительства Санкт-Петербурга по ре-ализации государственной политики Российской Федерации в отношении соотечествен-ников за рубежом (Программа «Соотечественники») уже девятый раз подряд и, как всег-да, объединяет специалистов из разных стран мира, интересующихся историей России, преподающих ее в учебных заведениях, занимающихся ей на профессиональном уровне.

В рамках этой программы мы проводим такие образовательные встречи, которые объединяются по смыслу и по содержанию. Очень важно, что в вашем лице мы имеем людей, заинтересованных в сохранении и продвижении России и культурного наследия за пределами Родины. Именно вы являетесь носителями русской культуры за рубе-жом, тем самым внося неоценимый вклад в укрепление связей российской диаспоры с исторической Родиной.

Мы ориентируемся на людей вашего круга, тех, кто, получив дополнительную инфор-мацию, готов ее усвоить и освоить. Её сложно назвать новыми знаниями, но именно эта информация ляжет в благодатную почву и, опираясь на эти новые познания, новые трак-

ПРОТОКОл ПРОВЕдЕНИя ЦЕРЕмОНИИ ОТКРыТИяДата проведения: 11 октября 2012, четвергВремя проведения: 10:00 – 10:30Место проведения: Конгрессный центр «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская, д. 5.

Церемонию открытия вела начальник Управления координации государственных программ по межнациональным отношениям и связям с соотечественниками за рубежом Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга В.В. Сахарова.

8 9

Выступление участника Санкт-Петербургского международного культурно-истори-ческого университета, магистра истории и педагогики, учителя рижской 22 средней школы, (Латвийская Республика), Натальи Николаевны Шкестере.

добрый день, уважаемые коллеги!

Когда мне предложили выступить, пер-вое, о чем подумалось – что можно сказать об очевидном? О том, что данные встре-чи важны и нужны, мне кажется, понятно всем. Но вот как объяснить, насколько это важно и нужно?

Мне на память пришел случай: одна моя ученица еще в школе увлеклась историей, но не сделала ее своей профессией, а бу-дучи студенткой университета на Мальте выбрала ее как спецкурс. Преподаватель, читавший лекции этого спецкурса, как-то сказал, что в войне 1812 года русский народ, не поняв всей выгоды для себя, не оценив всех достоинств европейской циви-лизации, от темноты и непросвещенности своей оказал сопротивление Наполеону, что привело к падению великой империи и сослужило негативную службу самой России… Даша слушала-слушала и задала один единственный вопрос: «А вы у русских спрашивали, как они к этому относятся?»

Уважаемые коллеги, мы с вами очень раз-ные: возможно, у нас в чем-то разные взгля-ды на жизнь, мы живем в разных странах, наши дети говорят на разных языках, но мне кажется, мы сейчас испытывали схо-жие чувства по поводу данного эпизода.

Потому что есть некоторые моменты, нас объединяющие – это русский язык, русская культура, педагогическая и просветитель-ская деятельность и понимание, что у на-ших детей есть два пути.

Первый путь – это ассимиляция. В этом нет ничего трагичного, просто наши дети

будут существовать в другом культурном и информационном пространстве, но в та-ком случае они вырастут «Фомами, родства не помнящими».

И есть второй путь - сохранение принад-лежности к русской культуре и истории. Когда выпрямляются плечи при фразе: «Да, я читаю Пушкина в оригинале» и светлеет взгляд, когда речь идет о победе в войне 1812 года… и не только… Потому что это и их победа тоже.

Или француз русского происхождения, или русский, живущий во Франции.

Мы с вами понимаем, что воспитываем новое поколение русских иностранцев. И от того, как мы их воспитаем, зависит многое.

Но одного понимания мало. Одно дело – хотеть что-то сделать, еще

можно желать и говорить об этом, а можно просто делать. Я не знаю, кому принадле-жит идея создания этого Университета.

Но большое спасибо за то, что в течение многих лет Вы, все, кто работает в этом проекте, творите БЛАГО во всех смыслах. И дело даже не в нас, а в наших детях. Вы не позволяете нашим детям потерять Россию.

И нельзя не сказать о высочайшем уровне профессорско-преподавательского соста-ва. Это говорит о том, что данные встречи важны не только для нас, но и для вас.

О результатах можно судить, посмотрев на аудиторию – в зале много молодежи. И это дает надежду, что все происходящее – не зря. Долголетия и процветания Универ-ситету.

Выступление доктора исторических наук, профессора кафедры истории России Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов, главного научного сотрудника Санкт-Петербургского института истории РАН Евгения Викторовича Анисимова.

дорогие друзья!

Вообще, все мероприятия подобного рода связаны с большими разговорами, за-частую болтовней. Университет чем меня прельщает, и я согласился быть его на-учным куратором, содержит конкретные темы конкретных людей с конкретным ма-териалом, очень важным для постижения этих тем. В этом году принятая в России как важная, важнейшая тема 1150-летия образования государства и 200-летие во-йне 1812 года. Что я хочу по этому поводу сказать? Кончено, как было сказано пра-вильно, наша история сложна, зачастую противоречива. Россия часто поступала со своими сыновьями, как злая мачеха, но у неё есть, у этой страны, необыкновенное обаяние. Я вспоминаю того своего амери-канского коллегу, который говорил, что он пятьдесят раз пересекал океан для того что-бы посидеть у нас на кухне. Это было ещё советское время. И получить какой-то та-кой заряд жизнелюбия, который характе-рен для нашего народа. Конечно, с научной стороны образование – это условная дата, в науке. Существуют разные точки зрения по этому поводу, вы все об этом услышите. И не раз Россия оказывалась на грани ги-бели. Что её спасало? Маршал Минних, военный деятель восемнадцатого века, как-то сказал, «что несомненно Россию хранит господь Бог, иначе трудно понять, почему она существует». Если же говорить по существу, можно сказать точно, что Россию спасала земля. То есть широкое

понятие, обозначающее людей, такие не-дружные, недоброжелательные к друг дру-гу, в страшные моменты существования России объединялись и становились на-родом. Я сам однажды, и это, может быть, один из таких важнейших моментов моей жизни, был со своим народом и со своей властью в одном месте. Был на Дворцовой площади 21 августа 1991 года. Ни потом, никогда не был ни со своей властью, ни со своим народом так, как там. Мне кажется, что вот вторая дата – двухсотлетие отече-ственной войны – тоже чрезвычайно важ-на. Я буду читать лекцию по этому поводу. Но сейчас скажу, что как раз в час страш-ного испытания какие-то основополагаю-щие, важные черты русского народа. Это один из солдат на Бородинском поле по-том сказал: «Почему так все получилось. – Я для себя решил, хоть все побегут, а я буду стоять!». Вот эта стойкость, вот это умение выдерживать удар, терпеть оказывалось в переломные моменты русской истории чрезвычайно важным. Мы стоим, живем на земле Ленинграда, Санкт-Петербурга, и я всегда испытываю гордость, что никог-да враг не прошел по Невскому проспекту парадным строем. Это чрезвычайно важ-но, это очень воодушевляет и позволяет с надеждой смотреть в будущее, потому что Россия не погибла, не умерла. И я много преподаю, я вижу, выросло новое поколе-ние людей, которые любят Россию, кото-рые будут продолжать её историю.

10 11

Выступление участника Санкт-Петербургского международного культурно-исто-рического университета, учителя истории Средней школы «Сантаресс», г. Шяуляй (Литовская Республика), Ольги Владимировны Неутовой.

добрый день!

Вот уже третий год я получаю воз-можность участвовать в работе Санкт-Петербургского международного куль-турно-исторического университета. И каждый раз, приезжая в этот чудный го-род, я ловлю себя на том, что в душе зву-чат слова великого поэта: «Люблю тебя, Петра творенье…».

Работа по программе дает возможность общения с соотечественниками из разных стран мира, обмена опытом по методике преподавания истории России, сохране-ния культурного наследия России. Позво-ляет познакомиться с различными точка-ми зрения по спорным вопросам истории.

Хочу поблагодарить прекрасный про-фессорско-преподавательский коллектив, который в отведенное ему время старается дать нам как можно больше информации, новейших данных по вопросам истории, за доброжелательность, терпение и полные ответы на все интересующие нас вопросы.

Я живу в небольшом городе Шяуляй в Литовской Республике. Работаю в сред-ней школе с русским языком препода-вания. Школа наша небольшая – всего 138 учеников. И каждый раз перед отъез-дом я радуюсь тому, что услышу красивую, правильную, академическую русскую речь. К сожалению, мои ученики общаются между собой на смешанном русско- литовском языке.

Однако хочется порадоваться тому, что наша школа – одна из немногих школ Литвы, в которой по решению админи-

страции школы, педагогического коллек-тива и родителей учащихся в 11-12 клас-сах преподается курс «История России». По окончании школы выпускник получает аттестат, в котором стоит отметка по курсу «История России». Эта отметка учитывает-ся при поступлении выпускников школы в российские ВУЗы по программе «Соотечественники».

Ребята знают, что по возвращении из Санкт-Петербурга я провожу уроки, на которых рассказываю об интересных фак-тах истории России, показываю презента-цию и знакомлю с историческими местами Санкт-Петербурга.

Так как тематика лекций очень обширна, я использую полученные знания на всех уроках, связанных с историей ли-товско-российских отношений в разные периоды истории.

Русская община в моем городе небольшая, но очень дружная. Русский культурный центр работает в тесном контакте с коллек-тивом школы, часто проводит совместные мероприятия. И всегда после возвращения из Санкт-Петербурга я провожу встречу в Русском культурном центре, на которой рас-сказываю о России, о Санкт-Петербурге и о людях, живущих в этом городе.

Хочу поблагодарить Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по внешним связям за внимание к соотечественникам, проживающим в разных странах мира, за теплый прием, за хорошо продуманную научную и культурную программы.

12 13

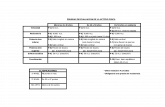

ПРОгРАммАдЕВяТОгО САНКТ-ПЕТЕРбУРгСКОгО мЕждУНАРОдНОгО КУльТУРНО-ИС ТОРИчЕС- КОгО УНИВЕРСИТЕТА для СООТЕчЕСТВЕННИКОВ, ПРОжИВАющИХ зА РУбЕжОм

Место проведения:Конгрессный центр «Петроконгресс», ул. Лодейнопольская, д. 5.Открытие: конференц-зал «Санкт-Петербург»Лекции: конференц-зал «Нева»Закрытие: конференц-зал «Нева»

11 октября 2012 года, четверг

09:00 – 10:00 Регистрация участников10:00 – 10:30 ТОРжЕСТВЕННОЕ ОТКРыТИЕ дЕВяТОгО САНКТ-ПЕТЕРбУРгСКОгО мЕждУНАРОдНОгО КУльТУРНО-ИСТОРИчЕСКОгО УНИВЕРСИТЕТА10:30 – 11:00 Кофе-брейк11:00 – 12:40 лекция 1. «Начало русской государственности» Кирпичников А.Н., доктор исторических наук, профессор. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей

КИРПИчНИКОВ АНАТОлИй НИКОлАЕВИчДоктор исторических наук, профессор; автор 450 работ, в том числе монографий «Древнее русское оружие», «Военное дело Руси», «Великая государева крепость» (совместно с И.Н.Хлопиным), «Кули-ковская битва», «Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского путешественника Никола-аса Вицена», «Старая Ладога – древняя столица Руси» и др.; заслуженный деятель науки Российской Федерации.Заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры Рос-сийской Академии наук, начальник Староладожской археологической экспедиции; родился 25 июня 1929 г. в Ленинграде; окончил исторический факультет Ленинградского государственного универ-ситета; с 1955 г. работает в Институте истории материальной культуры АН СССР (теперь – РАН); специалист в области истории, археологии, культуры и архитектуры Древней Руси и сопредельных стран; более тридцати лет руководит раскопками в Старой Ладоге.

лЕКЦИя 1. «НАчАлО РУССКОй гОСУдАРСТВЕННОСТИ».В 862 г. славянские и финские племена

по достаточно достоверному сообщению «Повести временных лет» пригласили во власть «из-за моря» Рюрика с братьями Сенеусом и Труворуом. Тогда началось соз-дание Русской державы, объединившей преимущественно мирным путем двадцать два племени и этнических групп.

Географически и организационно госу-дарство создавалось на подготовленной основе. Ему предшествовали племенные княжения. Первоначально центром вла-сти оказался уже существовавший город Ладога, затем Предновгород (Рюриково го-родище), и в финале – Киев, в 882г. объяв-ленный «матерью городов русских», иначе столицей страны. В течение двадцати лет утвердилось новое государство Европы – Киевская Русь.

Молодому государству удалось решить сложные задачи по собиранию отдельных зе-мель, налаживанию управленческих связей

с местными племенами, близкими и даль-ними городами. В летописи названы, кроме Ладоги и раннего Новгорода, а также Киева: Изборск, округ Белоозеро, Ростов, Муром, Смоленск, Полоцк, Любич. Было образовано разноэтничное войско, определены налоги и подати, расширена международная торгов-ля, приступили к строительству крепостей, было устранено давление хазар и сканди-навов, если последние могли появиться с разбойничьими целями. Согласно Иоаки-мовской летописи, Рюрик «проименовался князь великий». Речь явно идет о своеобраз-ном короновании Рюрика, что явилось важ-ным государственным актом.

Базовое население нового государствен-ного образования предстает спаянным об-щими языком, культурой, обычаями, ре-меслом, едиными территорией, торговым и экономическим пространством, одной династией и законом, несколько позднее

– православной верой и письменностью.

Имелись, конечно, некоторые различия, например, в развитии северных и южных земель, но они обычно имели частный ха-рактер. Можно сказать, что первоначаль-ное государство основывалось на относи-тельной свободе населения, вольной пред-приимчивости, этнической уживаемости и социальном мире. Этим объясняется взлет экономики, активное освоение новой тех-ники, в том числе военной, стремитель-ное развитие городов, ремесла и торговли, транспортных средств, установление Евра-зийских по размаху международных связей.

1150-летие государственности побужда-ет осознать наше многовековое прошлое. Русское государство, раз возникнув, суще-ствовало непрерывно, что с учетом войн и бедствий, нередко ставивших страну на край гибели, является своеобразным чу-дом. Юбилей 2012 года – это новая сту-пень к исторической высоте, оглядываясь с которой, мы лучше видим и настоящее, и святительный путь в будущее.

14 15

13:00 – 14:00 Обед14:00 – 15:40 лекция 2. «Российское государство второй половины XVII века: поиск исторического пути».Седов П.В., доктор исторических наук. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей

19:00 – 20:00 Ужин в гостинице

СЕдОВ ПАВЕл ВлАдИмИРОВИчДоктор исторических наук, окончил исторический факультет ЛГУ. Вот уже двадцать пять лет являет-ся сотрудником Санкт-Петербургского института истории РАН. Автор Монографии «Закат Москов-ского царства: Царский двор конца XVII века», за которую в 2007 году стал лауреатом премии имени митрополита Макария (Булгакова) II степени в номинации «История России». Принимал участие в создании работы «Правящая элита Русского государства IX – начало XVIII в. Очерки истории». (Часть IV; Правящая элита Русского государства 1660-1680-х гг.). Автор множества исторических статей, более 60 научных работ по русской истории и культуре XVII в. C 1995 года является препо-давателем истории в Санкт-Петербургской классической гимназии № 610.

лЕКЦИя 2. «РОССИйСКОЕ гОСУдАРСТВО ВТОРОй ПОлОВИНы XVII ВЕКА: ПОИСК ИСТОРИчЕСКОгО ПУТИ».

В центре данной лекции находится про-блема подготовленности и естественно-сти петровских реформ. Известный вывод С.М.Соловьева о предпетровском времени – «Народ собрался в дорогу и ждал вождя» − был основан на убеждении, что путь буду-щего исторического развития страны, из-

бранный Петром, был ясен до его появле-ния. Такой подход нуждается в уточнении. Последняя треть XVII в. составляет особый период в истории России, со своим содер-жанием и тенденциями, отличными от ре-зультатов петровских реформ. Факты не укладываются в господствующую в исто-

риографии схему неуклонного укрепления самодержавия в этот период. На деле имело место не усиление, а временное ослабление самодержавной власти, что было результа-том ряда как субъективных, так объектив-ных причин.

После смерти Алексея Михайловича на престоле друг друга сменяли малолетние и болезненные государи. Борьба за престол между наследниками от двух браков царя Алексея Михайловича расколола правя-щую элиту страны и ввергла ее в длитель-ное противостояние придворных группи-ровок Милославских и Нарышкиных.

Вопреки глубоко укоренившемуся мне-нию об упадке Боярской думы во второй половине XVII в. ее численность, а вместе с ней и значение в политической жизни за-метно возросли. При юных и болезненных государях конца XVII в. государственными делами заправляли влиятельные бояре и другие «ближние предстатели». Появление множества новых фамилий при дворе во второй половине XVII в. свидетельствует не о растворении боярства в массе дворянства, как писал В. О. Ключевский, а об усилении знати, наводнившей царский двор свои-ми бывшими слугами − «держальниками» и «хлебояжцами». В результате боярство не умирало, а превращалось в придворную аристократию, что нашло отражение в от-мене местничества в 1682 г.

Выражением сотрудничества самодер-жавной власти с аристократией и одновре-менно способом усилить ее зависимость от личной воли самодержца стало форми-

рование придворного общества. Придвор-ная знать нашла объект подражания в Речи Посполитой, политические порядки кото-рой были далеки от абсолютизма. Проекты придать думным чинам новые наследствен-ные титулы на манер Речи Посполитой, по-явление первых гербов, влияние польской генеалогичеcкой традиции, право уходить в отставку после сорока лет службы и дру-гие привилегии русской знати отражают неоднозначность политического развития России конца XVII в. Эти тенденции полу-чат продолжение в дворянских привилеги-ях XVIII столетия, но они не определят лицо государства, как в Речи Посполитой, а ста-нут частью самодержавной монархии. Вре-менное исчезновение придворного обще-ства в петровское время, неудача «затейки верховников» 1730 г. свидетельствуют, что русская знать не смогла занять самостоя-тельное положение относительно самодер-жавной власти. Основная причина состоя-ла в отсутствии единства служилого сосло-вия, оторванности столичного дворянства от городовых дворян и детей боярских.

Было бы ошибкой видеть в русской ари-стократии второй половины XVII в. силу, противостоящую царской власти. Москов-ская знать гордилась верной службой рус-ским самодержцам, стремилась не ограни-чить царскую власть, а оказаться как мож-но ближе к государю – источнику власти, богатства и придворного влияния. Поэто-му правление юных монархов, составляв-шее большую часть XVII века, не привело к ограничению самодержавия.

16 17

10:00 – 11:40 лекция 3. «Борьба с инакомыслием в первые годы Советской власти».Кантор ю.з., доктор исторических наук, профессор. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей

лЕКЦИя 3. «бОРьбА С ИНАКОмыСлИЕм В ПЕРВыЕ гОды СОВЕТСКОй ВлАСТИ».Карательная политика большевиков из-

начально была направлена против идео-логических оппонентов – партий, еще в недавнем прошлом их союзниц по борьбе с царским самодержавием. Затем физиче-ский и моральный террор был экстрапо-лирован на общество в целом, в первую очередь – на мыслящую его часть – интел-лигенцию. Воззрения В.И.Ленина и других руководителей большевистской партии, за-хватившей власть в России после перево-рота 25 октября 1917 года, подразумевали тотальный контроль государства за всеми сферами общественно-политической и ду-ховной жизни страны. Из интеллигентов новую власть поддержали немногие. Боль-шинство же готово было сосуществовать с этой властью, но сохранив за собой право на собственное мнение и чувство ответ-ственности за происходящее. Власть это не устраивало. В мае 1921 г. ГПУ издало «со-вершенно секретную» Инструкцию об ор-ганизации Бюро содействия:

«Во всех центральных государственных, общественных, кооперативных и частных учреждениях и предприятиях, а также в Вуз и там, где предоставится возможность на-личием коммунистов, организуются Бюро содействия Секретному Отделу ОГПУ». С особо неблагонадежными решили спра-виться, как сформулировал Троцкий, пу-тем «предусмотрительной гуманности» – насильственной высылкой. 17 октября 1922 года ГПУ за подписью Ф.Э.Дзержинского выпустило приказ с «инструкциями по вы-полнению постановления ВЦИК об адми-

нистративной высылке». Этот документ предоставлял новой власти неограничен-ную свободу по изоляции инакомысля-щих. Формулировки его всеобъемлющи. «Административная высылка применяется к лицам, пребывание коих в данной мест-ности (и в пределах РСФСР) представляет-ся по их деятельности, прошлому, связи с преступной средой с точки зрения охраны революционного порядка опасным». Про-сматривая в 1922 году будущий Уголовный кодекс, дипломированный юрист Ленин не церемонился с формулировками: «Впредь до установления условий, гарантирующих Советскую власть от контрреволюцион-ных посягательств на нее, революционным трибуналам предоставляется право приме-нения как высшей меры наказания – рас-стрела... По-моему, надо расширить приме-нение расстрела». Большевики, создавшие разветвленную и иерархическую в своей жестокости систему подавления и иско-ренения инакомыслия, пытались довести российскую интеллигенцию до социальной недееспособности и тем самым обезопасить себя от нравственной оппозиции. К весне 1923 года карательные механизмы борьбы с инакомыслием, инициированной, законо-дательно разработанной и утвержденной большевистской партией и воплощаемой с помощью ВЧК-ОГПУ, были полностью сформированы и тотально опробованы на практике. Нейтрализация духовной элиты давала возможность безнаказанно манипу-лировать массовым сознанием, в чем власть и преуспела в последующие десятилетия.

12 октября 2012 года, пятница

КАНТОР юлИя зОРАХОВНАДоктор исторических наук, советник директора Государственного Эрмитажа, профессор кафедры всеобщей истории Российского Государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, обозреватель газеты «Московские новости».Автор более 100 научных и публицистических работ, посвященных истории сталинских репрессий, советско-германским отношениям первой половины ХХ века, судьбе художественных ценностей во время Второй мировой войны. Опубликовала четыре монографии – «Война и мир Михаила Тухачев-ского», (М., «Время», 2005), «Адмирал. Энциклопедия фильма» (СПб., «Амфора», 2008), «Заклятая дружба. Секретное сотрудничество Советской России и Германии в 20-30-е гг.». (СПб. «Питер», 2009).

«гОд бОльшОгО ТЕРРОРА В ИСТОРИИ СОВЕТСКОгО гОСУдАРСТВА»1937 год год был для советской власти

юбилейным: в 1937-м предстояло новыми свершениями отметить 20-летие Октябрь-ской революции и 20-летие же создания «карающего меча партии» – ВЧК. Тем бо-лее были поражены участники пленума ЦК ВКП(б), проходившего с 23 февраля по 5 марта 1937 года в Москве, докладом ген-сека ЦК Иосифа Сталина «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников».

Вождь сформулировал ключевую идео-логическую установку: «Чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озло-бляться остатки разбитых эксплуататор-ских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить советскому государ-

ству, тем больше они будут хвататься за са-мые отчаянные средства борьбы». Главны-ми врагами советского государства были объявлены троцкисты, превратившиеся «в беспринципную и безыдейную банду вре-дителей, диверсантов, шпионов, убийц, ра-ботающих по найму у иностранных разве-дывательных органов». Перед НКВД СССР была поставлена задача по уничтожению «врагов народа», которые, как выразился вождь, могли «напакостить и нагадить».

Впервые со времен Гражданской войны террор был объявлен доминантой вну-тренней политики. Сталин потребовал применять «не старые методы, не методы дискуссий, а новые методы, методы вы-корчевывания и разгрома». На фоне гром-ких процессов вроде «дела параллельного антисоветского троцкистского центра»,

12:10 – 13:50 лекция 4. «Год большого террора в истории Советского государства»Кантор ю.з., доктор исторических наук, профессор. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей

11:40 – 12:10 Кофе-брейк

18 19

«дела Бухарина – Рыкова» или «дела о во-енно-фашистском заговоре в РККА» шла куда менее афишируемая, но куда более всеобъемлющая работа по «выкорчевыва-нию». Ни один год сталинского правления не был столь насыщенным в изобретении и легализации разнообразных документов, расширяющих возможности карательной системы и стимулирующих ее деятельность. Постановления, распоряжения, инструк-ции, приказы, касающиеся именно поли-тических репрессий, судя по опубликован-ным документам, в 1937 году появлялись в среднем раз в неделю.

В 1937–1938 годах за «контрреволюцион-ные и другие особо опасные государствен-ные преступления» было осуждено 1 млн 344 тыс. 923 человека. Из этого количества к высшей мере наказания (расстрелу) было

приговорено 681 692 человека. (Статисти-ка эта далеко не полна: в нее не включены данные об умерших в лагерях, депорти-рованных по национальному признаку и репрессированных в рамках еще несколь-ких кампаний). Наряду с репрессиями в отношении «врагов народа» и членов их семей в 1937–1938 годах были проведены так называемые национальные операции, имевшие своей целью борьбу с «пятой ко-лонной». На торжественно-траурном за-седании в январе 1938 года, посвященном 14-й годовщине со дня смерти В. Ленина, секретарь ЦК ВКП(б), один из главных партийных идеологов Андрей Жданов, подводя итоги ушедшего года, подчеркнул: «1937 год войдет в историю выполнения ленинских заветов и предначертаний как год разгрома врагов народа».

15:00 – 16:40 лекция 5. «Отечественная война 1812 года. Основные проблемы историографии. Складывание образа». лапин В.В., доктор исторических наук. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей.

лАПИН ВлАдИмИР ВИКЕНТьЕВИчДоктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, ла-уреат Анциферовской премии в номинации «лучшая научно-исследовательская работа, опублико-ванная в 2005-2007 гг.» Участник программы Президиума РАН «Культурное наследие России».

лЕКЦИя 5. «ОТЕчЕСТВЕННАя ВОйНА 1812 гОдА. ОСНОВНыЕ ПРОблЕмы ИСТОРИОгРАфИИ. СКлАдыВАНИЕ ОбРАзА».

1. Образ Отечественной войны 1812 года складывался под воздействием различных социокультурных реалий 19 – начала 21 вв. Каждая эпоха со своими представлениями о добре и зле предъявляла к историкам со-ответствующие требования в интерпрета-ции источников и в оценке событий, а так-же действующих лиц.

2. События 1812 года оставили огромный комплекс исторических материалов (офи-циальных документов разного характера, переписку, мемуаристику). Их скрупулез-ный анализ, сопоставление различных свидетельств, часто противоречащих друг другу, позволяет приблизиться к созданию картины прошлого, которая заслужива-ет названия правдоподобной. Абсолютно точной эта картина быть не может, потому что сам историк, также как и авторы доку-ментов, пишет как может и как хочет, даже если сам этого не осознает. Кроме того, сле-дует помнить, что реальные люди, реаль-ные события и предметы остались в невоз-вратимом прошлом, а в тексте мы имеем дело только с их словесными образами.

3. На формирование картины прошлого огромное влияние оказывает то, какое ме-сто описываемое или анализируемое со-бытие занимает в национальном историче-ском мифе. Отечественная война 1812 года в коллективной исторической памяти и в историографии занимает позицию, обосо-бленную от других важных международ-ных событий конца 18-начала 19 вв. Отча-сти это – следствие колоссального значения «великой годины», отчасти – проявление идейно-политической составляющей на-ционального российского «исторического романа».

4. Для этой лекции и всех прочих: выраже-ние «миф» используется для обозначения комплекса традиционных, общепринятых представлений о прошлом, а не как обозна-чение некого набора «искажений», которые следует «обличать» и «исправлять».

5. Отечественная война 1812 года – уни-кальное событие в жизни дореволюцион-ной России, переломное во многих отноше-ниях, ставшее одной из важнейших частей национального российского исторического самосознания. Это было фантастическое по масштабам национальное и государствен-ное торжество – военная победа над тита-ном, покорившим до того Европу. Десятки тысяч россиян осознали себя участниками, а сотни тысяч – современниками эпическо-го действия, сравнение с которым можно было найти только в античности. Это была победа над Европой (нашествие двунаде-сять языков) и победа православия («… и отступили бусурманы»). Россия осознала себя в той войне, причем сразу осознала победительницей и освободительницей.

6. В коллективном российском историче-ском сознании из-за прочности некоторых конструкций дореволюционной истори-ографии вступление войск Наполеона на территорию России выглядит актом не-спровоцированной агрессии, следствием неуемного желания французского импе-ратора стать повелителем мира. При этом наблюдается тенденция акцентировать внимание на том, что война стала в целом неожиданностью для российского прави-тельства и общества. В советский период на историю Отечественной войны 1812 года легла мощная тень Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Многие события нача-14:00 – 15:00 Обед

20 21

ла XIX столетия стали представляться как события середины столетия XX. Наполео-на во многом стали уподоблять Гитлеру, и на происходившее июне-декабре 1812 года стали смотреть сквозь призму, использо-вавшуюся для описания боевых действий против Германии. Прежде всего, усилилось представление о внезапности и вероломно-сти нападения.

7. В военной среде всегда существовал культ «настоящих» генералов, распола-гавших, благодаря тому, неограниченным доверием своих подчиненных. В каждой войне общественное мнение «назначает» кого-то «главным героем», иногда даже при недостатке действительных заслуг. При не-сомненности же таковых из коллективной памяти изглаживаются компрометирую-щие действия и черты характера.

8. Как признание Бога неотделимо от признания нечистой силы, так человек военный не мог существовать без образа фигуры, которая «была во всем виновата». Изъяны самой государственной и военной системы, боевые достоинства противника (это всегда признавалось с самым боль-шим скрипом) приписывались одной или нескольким фигурам. Разумеется, нередко имела место профессиональная несостоя-тельность военачальника, но в подавляю-щем большинстве случаев мы имеем дело с «козлом отпущения». В июне-июле 1812 года таким антигероем в общественном мнении стал Барклай.

9. Бородинское сражение заслуженно за-нимает важнейшее место в истории России. Это была самая крупная в 18-19 вв. битва с участием русской армии. Это была бата-лия, сыгравшая ключевую роль в Отече-ственной войне 1812 года. На изображение Бородинского сражения и на его оценку огромное влияние оказало то, что оно из военного «происшествия» превратилось в символическую конструкцию, прочно вмонтированную в национальный истори-ческий миф, элементы и принципы которо-го в свою очередь оказывают сильнейшее давление как на изучение битвы, так и на ее образ в коллективной исторической па-мяти.

10. Пожар Москвы наряду с Бородинским сражением стал как важнейшим событием Отечественной войны 1812 года, так и важ-ным компонентом национального истори-ческого мифа. Еще во время пребывания

французской армии в древней российской столице уничтожение города огнем стало предметом идеологической борьбы, сим-волом исключительного патриотизма. В дальнейшем споры о природе московского пожара явились неотъемлемой составной частью соответствующих историографи-ческих конструкций. Эпохальное значение этого события подчеркивалось установле-нием прочной связи со столь же эпохаль-ным пожаром 1612 года, после которого Россия вышла «очищенной» из Великой Смуты, и после которого на трон взошел первый представитель династии Романо-вых.

11. Несмотря на развитие такого направ-ления в историографии как военно-исто-рическая антропология, картина событий 1812 года (впрочем, как и многих других войн) до сих пор имеет существенный изъян, порожденный недостаточным вни-манием к реалиям военного дела соответ-ствующей эпохи. При оценке действий ко-мандования, хода и результата сражений слабо учитываются возможности воору-жения того времени, писаных и неписаных норм поведения военнослужащих всех ран-гов, взаимоотношений между военными и гражданским населением, коммуникатив-ные возможности, развитие транспортной среды, уровень медицины и т.д.

12. В Военной галерее Зимнего дворца по-мещено более 300 портретов героев войны с наполеоновской Францией. При этом в исторической литературе сформировалась малочисленная «когорта», которая с не-большими изменениями в составе кочует из одного издания в другое (Платов, Ува-ров, Неверовский, Раевский, Дохтуров, Ко-новницын, Давыдов, Воронцов). Имена же других участников войны 1812 г. и загра-ничных походов 1813-1814 гг. оказались в своеобразной «исторической тени».

Здесь особое значение имела «драматиза-ция» истории Отечественной войны 1812 года как на складывание как общей карти-ны событий, так и состава «действующих лиц», а также на формирование образов согласно законам жанра («злодей», «благо-родный отец», «герой-любовник» и т.д.).

13. Отечественная война 1812 года стала событием, потрясшим умы и души ее со-временников. Она постоянно была в цен-тре внимания потомков, обращавших свои взоры в прошлое. Ее огромное значение

для государства и общества отразилось в формировании огромного мемориального комплекса, заложенного, когда еще гремели «бородинские» пушки, и продолжающего свое развитие по сей день.

14. Отечественная война 1812 года сфор-мировала огромный мемориальный ком-плекс (воспоминания, документальные пу-бликации, исторические труды, монумен-ты, разного рода «места памяти»). И этот комплекс, в свою очередь, стал оказывать сильное влияние на видение событий про-шлого. Так, например, памятники, связан-ные с Отечественной войной 1812 года, как и многие другие посвященные ей коммемо-

ративные объекты и действия, стали сред-ствами закрепления мифа о войне. В камне и бронзе застыли легенды, слова приказов, имена, названия воинских частей и т.п. В незатухающей до сих пор дискуссии о том, кто был победителем при Бородино еще в 1912 г. была поставлена «бронзовая точка». Памятники русским полкам воздвигнуты там, где они занимали позиции в начале сражения, или там, где они сошлись гру-дью с французами. Монументы доказыва-ют своим положением: русские не уступили ни пяди. Место французов – не восточнее Шевардино, там, где на вершине обелиска расправил крылья французский орел.

19:00 Просмотр оперы «Богема» в Михайловском театре.

22 23

В 2001 году Михайловский театр вернул себе историческое имя, в 2007 – славу самого светского музыкального театра Петербурга. Сегодня театр, сохраняя верность вековым традициям российского музыкального теа-тра, стремится держать руку на пульсе со-временного мирового театрального про-цесса. По инициативе и на личные средства нового директора Михайловского театра В.А. Кехмана в рекордно короткие сроки был произведен ремонт здания. Возрож-денное парадное убранство зала и зритель-ской части позволяет зрителям комфортно проводить время в театре. Меценатский проект В.А. Кехмана положил начало зна-чительным изменениям в творческой жиз-ни театра: в 2007 году по приглашению генерального директора пост художествен-ного руководителя балета занял народный артист России Фарух Рузиматов, оперную труппу возглавила звезда мировой сцены Елена Образцова. С театром сотрудничали известные педагоги и артисты: знамени-тый европейский музыкант Петер Феранец,

Михаил Татарников, один из самых извест-ных и востребованных балетных педагогов в мире, Михаил Мессерер, знаменитый ис-панский хореограф Начо Дуато. Залогом успеха и качества спектаклей текущего ре-пертуара является работа педагогов-репе-титоров: Аллы Осипенко, Евгения Попова, Светланы Ефремовой и многих других про-славленных артистов, которые делятся соб-ственным опытом и секретами мастерства с молодыми солистами театра.

В театре регулярно проводятся балетные мастер-классы ведущих педагогов Европы и Америки. С балетной труппой Михайлов-ского театра работали Сирил Атанасофф, Дженнифер Губэ, Жильбер Майер. Прио-ритеты репертуарной политики Михайлов-ского театра – классические шедевры оте-чественного и зарубежного музыкального театра. Особый акцент делается на важней-ших произведениях европейского оперного и балетного театра XIX-XX века, до сих пор не представленных на российской сцене.

мИХАйлОВСКИй ТЕАТР

Зарождение и развитие дворцово-пар-кового ансамбля в Царском Селе связаны с освобождением из-под власти Шведско-го королевства старинных новгородских владений у берегов Невы, строительством Санкт-Петербурга и учреждением в нем столицы Российского государства. На про-тяжении двух веков Царское Село являлось летней парадной императорской резиден-цией, строительство которой имело госу-дарственное значение и велось при уча-стии правительственных ведомств. После Октябрьской революции дворцово-парко-вый ансамбль был превращен в музей, а лучшие здания города новые власти пере-дали учебно-воспитательным и оздорови-тельным учреждениям для детей. В связи с этим в 1918 году город был переимено-ван в Детское Село. Девятого июня того же года Екатерининский дворец был открыт как музей. В 1937 году, в ознаменование столетней годовщины трагической гибели А. С. Пушкина город, где будущий поэт вос-питывался в Императорском лицее, стал называться его именем. И, наконец, в янва-ре 1983 года дворцам и паркам города Пуш-кина был присвоен статус заповедника, ко-торый в 1990 году получил свое нынешнее

название: Государственный музей-запо-ведник «Царское Село». Государственный музей-заповедник «Царское Село» – выда-ющийся образец мировой архитектуры и садово-паркового искусства. Выдающиеся зодчие, скульпторы и художники XVIII-XX веков воплощали в реальность замыслы и пожелания царского двора. Центром му-зея-заповедника является Екатерининский дворец, выполненный Ф.Б. Растрелли в сти-ле русского барокко. Восхищают роскошью Большой зал дворца и ряд парадных залов, среди которых всемирно известная «Янтар-ная комната». Другим образцом мировой архитектуры является Александровский дворец, выполненный в стиле классицизма. Комнаты императора Николая II и его су-пруги Александры Федоровны оформлены в стиле модерн. Неотъемлемой частью му-зея-заповедника «Царское Село» являются его парки – Екатерининский и Александров-ский общей площадью 300 гектаров. В пар-ках Пушкина расположено более 100 архи-тектурных сооружений – дворцы, павильо-ны, мосты, мраморные монументы, подра-жающие готической, турецкой, китайской архитектуре.

гОСУдАРСТВЕННый мУзЕй-зАПОВЕдНИК «ЦАРСКОЕ СЕлО»

24 25

10:00 – 13:00 Посещение Царского Села (в том числе, «Янтарной комнаты»).

13 октября 2012 года, суббота 13:30 – 14:30 Обед в гостинице15:00 – 19:00 Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу19:00 – 20:00 Ужин в гостинице

26 27

10:00 – 11:40 лекция 6. «Рождение Российской империи. Петр Великий и Екатерина Вторая».

Анисимов Е.В., доктор исторических наук, профессор.После выступления лектор ответил на вопросы слушателей.

14 октября 2012 года, воскресенье

АНИСИмОВ ЕВгЕНИй ВИКТОРОВИчМОДЕРАТОР, научный руководитель программы. Доктор исторических наук, профессор и научный руководитель Исторического факультета Высшей школы экономики (Петербургский филиал), глав-ный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный руководитель Института Петра Великого при Комитете по культуре Санкт-Петербурга. Автор около 40 книг и 200 статей по истории России XVII–XVIII вв., специализируется по политической, экономической, культурной истории России.

лЕКЦИя 6. «РОждЕНИЕ РОССИйСКОй ИмПЕРИИ. ПЕТР ВЕлИКИй И ЕКАТЕРИНА ВТОРАя».

Истоки петровских реформ, привед-ших к образованию Российской империи и резкому усилению государственности, лежали в системном кризисе, накрывшем Россию в конце XVII века. Кризис затро-нул все сферы государства и привел к поражениям в начале Северной войны, интенсификации и радикализации ре-форматорства Петра, взявшего за модель и образец западноевропейские государ-ственные и культурные институции. Петр широко открыл ворота страны для ино-странных специалистов, для переноса знаний и навыков. При этом Петр, при трансфере знаний из Европы вносил в за-падные образцы существенные изменения как адаптационного характера, приспоса-бливая их к русским традициям управле-

ния, так и принципиального, стремясь не поколебать основ русской государствен-ности: самодержавия, крепостного права, дворянского землевладения.

Екатерининские реформы продолжили линию Петра на усиление государствен-ности и расширение империи. В основ-ном сохранялись важнейшие направле-ния внутренней политики и была резко усилена завоевательная внешняя поли-тика, приведшая к присоединению но-вых территорий. Важной особенностью стало внедрение в русскую политическую культуру принципов и идей европейского Просвещения, что вело к общей гуманиза-ции правления, созданию новых институ-ций, целью которых стало создание неот-торжимых сословных привилегий и прав.

11:40 – 12:10 Кофе-брейк12:10 – 13:50 лекция 7. «Власть и народ в блокированном Ленинграде: новые документы из российских архивов». ломагин Н.А., доктор исторических наук, профессор. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей.

лОмАгИН НИКИТА АНдРЕЕВИчДоктор исторических наук (Санкт-Петербургский Институт истории РАН), доцент кафедры миро-вой экономики СПбГУ. Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки.Автор 90 научных работ по истории и внешней политике России, мировой экономике и междуна-родным отношениям: «Ленинград в блокаде», «Неизвестная блокада». Основные области научных интересов: история и внешняя политика России; международные эко-номические организации; глобальное управление; экономические аспекты международной безопас-ности. С 1995 года и по настоящее время принимает активное участие в международных программах и проектах.

лЕКЦИя 7. «ВлАСТь И НАРОд В блОКИРОВАННОм лЕНИНгРАдЕ: НОВыЕ дОКУмЕНТы Из РОССИйСКИХ АРХИВОВ».

зачем изучать настроения?• Опыт Первой мировой войны, которая

привела к революции, а также опыт «похаб-ного мира» с Германией;

• Односторонность в советской истори-ографии битвы за Ленинград;

• Наличие свидетельств о противоречи-вом характере настроений (голод, массовая смертность, немецкая пропаганда, неудачи на фронте и т.п.).

Источники изучения политического контроля и негативных настроений в пе-риод битвы за ленинград

• Постановления Государственного ко-митета обороны, относящиеся к битве за Ленинград и режиму политического кон-троля в стране в целом, а также личный фонд А.А.Жданова, в котором представле-ны материалы переговоров И.В. Сталина, Г.В. Маленкова, В.М. Молотова и руковод-ства Генерального штаба с командованием и членами Военного Совета Ленинградско-го фронта за период битвы за Ленинград (РГАСПИ);

• Приказы военных советов Ленинград-ского фронта и Краснознаменного Балтий-ского Флота, политдонесения и директивы политорганов, частей, находившихся в го-роде, а также материалы военной цензуры (ЦАМО РФ и ЦА ВМФ);

• Документы Продовольственной комис-сии ВС Ленфронта (1941-1944);

• Решения бюро Ленинградского ОК и ГК ВКП(б), а также райкомов партии и подгото-вительные материалы к ним за 1941-1944 гг; политинформации о настроениях населе-

ния, подготовленные партийными органа-ми предприятий Ленинграда, райкомов и горкома ВКП(б); стенограммы заседаний работников аппарата горкома и райкомов ВКП(б);

• Спецсообщения военной разведки 18-й армии и немецкой службы безопасности СД о положении в Ленинграде (Националь-ный Архив США, ЦХИДК);

• Дневники жителей блокадного города, письма родственникам и знакомым, а так-же представителям власти (рукописный отдел Российской Национальной Библи-отеки, фонд дневников и воспоминаний ЦГАИПД СПб, рукописный отдел Государ-ственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, фонд А.А. Жданова в Российском государственном архиве со-циально-политической истории (РГАСПИ), коллекции архива Гуверовского института войны, мира и революции, материалы Гар-вардского проекта по истории СССР в Бах-метьевском архиве Колумбийского универ-ситета и материалы интервью выходцев из СССР, находящиеся в архиве Гарвардского университета);

• Материалы советской периодической печати, прежде всего, газеты «Ленинград-ская правда», а также пропагандистская ли-тература противника, распространявшаяся среди защитников и населения Ленинграда, (ЦГА СПБ, ЦГАИПД СПб, РГАСПИ);

• Не публиковавшиеся на русском языке статьи и выступления Л. Троцкого о Сталине и сталинизме за 1939-1940 гг. (Хьютоновская библиотека Гарвардского университета);

28 29

• Переписка Черчилля со Сталиным в пе-риод Великой Отечественной войны (архив У. Черчилля, Кэмбриджский университет).

• Приказы центральных аппаратов НКВД и НКГБ, а также приказы, приказания, спец-сообщения и докладные записки УНКВД и УНКГБ по Ленинградской области и г. Ле-нинграду об агентурно-оперативной ра-боте, политических настроениях, включая материалы военной цензуры; донесения и переписку с военными, партийными и со-ветскими органами, а также прокуратурой.

Почему НКВд и НКгб?• Все важнейшие мероприятия по превра-

щению города в крепость, а в случае необ-ходимости – и подготовке к его сдаче - про-водились при непосредственном участии УНКВД и УНКГБ.

• Документы УНКВД/УНКГБ позволяют восстановить реальную ситуацию с ра-дикализацией настроений в городе, с на-личием продовольствия в городе на всем протяжении блокады и связанных с этим настроениях, показать степень информи-рованности местной и центральной власти о смертности населения, на основании ко-торого принимались важные политические решения.

• Приказы центрального аппарата ор-ганов внутренних дел и госбезопасности дают нам основания говорить о наличии общего и особенного в трактовке того, что считалось «антисоветским» в Москве и в Ленинграде, т.е. о норме.

Представление о норме • Сопоставление общих оценок деятель-

ности военной цензуры наркоматом НКВД и отдела военной цензуры в блокирован-ном Ленинграде позволяет сделать предпо-ложение о том, что в годы войны и блокады эта норма стала «размываться» и, подчас, по-разному воспринималась на местах.

• Несмотря на меры, направленные на усиление персональной ответственности цензоров за работу, они подчас пропуска-ли «антисоветские» письма, потому что не считали изложенные там оценки чем-то не-обычным, экстраординарным.

• Впрочем, статистических данных о ко-личестве пропущенных таким образом пи-сем, однако, нет, да и быть не может.

Спецсообщения УНКВд/УНКгб• Как и донесения политорганов армии

и флота, сводки райкомов, ленинградских горкома и обкома ВКП(б), а также матери-

алы немецких спецслужб относятся к кате-гории намеренных свидетельств и требуют особой тщательности в их использовании.

• Существует немало скептиков, которые сомневаются в адекватности отражения в документах УНКВД настроений в осаж-денном городе, полагая, что ведомственные наслоения практически невозможно снять.

• Есть и такие, кто вообще считает иссле-дование той части спектра настроений, ко-торые нашли свое отражение в материалах политконтроля, «очернительством», воль-ной или невольной попыткой дегероизиро-вать подвиг ленинградцев.

Как анализировать материалы госбезо-пасности?

• Наиболее достоверны те сведения, кото-рые противоречат основному направлению тенденциозности документа, а наименее достоверны – совпадающие с ним.

• Использовались материалы проверки прокуратуры по делам о реабилитации жертв массовых репрессий. Многие обви-нения, выдвинутые в свое время органами госбезопасности, были сняты, а осужден-ные реабилитированы.

что достоверно?• В спецсообщениях присутствовали

пространные выдержки из писем ленин-градцев и военнослужащих, полученных в результате перлюстрации корреспонден-ции с указанием даты, автора и адресата. Представляется, что они являются впол-не заслуживающим доверие свидетель-ством настроений защитников и населения Ленинграда.

• Учитывая, что режим перлюстрации писем в течение 1941-1944 гг. не претерпе-вал существенных изменений, не вызывает сомнений и статистическая информа-ция о динамике развития т.н. негативных настроений.

можно ли верить военной цензуре?• Цифры могут создать иллюзию научного

факта, конкретность и точность – не одно и то же. Необходимо учитывать как минимум два обстоятельства. Во-первых, далеко не все писали письма и, во-вторых, горожане и военнослужащие прекрасно знали, что их корреспонденция просматривается военной цензурой. Поэтому они сознательно ограни-чивали себя в изложении реальных обстоя-тельств жизни как в городе, так и на фронте. В большинстве писем ленинградцы стара-лись поддержать своих родных и близких.

• Количество материалов о выявленных в ходе перлюстрации негативных настроениях, вероятно, отражает их минимальный уровень.

ВЦ и материалы, полученные агентур-ным путем.

• Материалы ВЦ дают ключ к количествен-ной оценке зарегистрированных агентурным путем антисоветских высказываний, особенно в первые месяцы блокады.

• Очевидно, что субъективный фактор в слу-чае агентурной работы среди населения при-сутствовал. Донос по личным мотивам полно-стью исключить было нельзя. Качество агенту-ры также менялось на протяжении всей бло-кады. Но был ли этот субъективный фактор превалирующим? На наш взгляд, нет.

• Если бы динамика числа антисоветских вы-сказываний в разговорах существенно расхо-дились с таковой в письмах, имело бы смысл усомниться в свидетельствах агентов. Однако, эти показатели практически совпадают, на что, кстати, прямо ни в одном из спецсообщений органов госбезопасности не указывается.

• В пользу достоверности результатов аген-турной работы говорит и тот факт, что приво-дившиеся в спецсообщениях примеры выска-зываний по содержанию практически повто-ряли зафиксированные партинформаторами заявления ленинградцев, а также находили подтверждение во множестве документов лич-ного происхождения.

Верить или не верить агентуре?• Проверка первичных данных агентов о на-

личии антисоветских групп проводилась не только посредством допросов лиц, задержан-ных в результате так называемых контрольных арестов, но и последующего внедрения опера-тивного сотрудника органов госбезопасности или агента-внутренника.

• Общий характер оценок, ситуации в городе, на фронте и в стране в целом, включая тональ-ность, нашедших свое отражение в письмах и материалах, добытых агентурным путем, так-же в целом совпадает. Все это, в свою очередь,

располагает нас к тому, чтобы с достаточно высокой степенью доверия относиться к при-водимым в спецсообщениях свидетельствам агентов с естественной поправкой на фобии власти.

Новое в материалах УНКВд (1)• Данные УНКВД о немецких листовках, ко-

торые хранили некоторые из арестованных, о листовках «местного происхождения».

• Данные о надписях антисоветского харак-тера, сделанных на стенах домов.

• Факты прослушивания радиопередач, пере-дававшихся противником.

• Анонимные письма и иные проявления не-лояльности, которые приводятся в обобща-ющих спецсообщениях УНКВД и УНКГБ, а также в докладных записках секретно-поли-тического отдела, регулярно направлявшихся в центральный аппарат. Тексты листовок и писем в них были представлены, как правило, полностью.

Новое в материалах УНКВд (2)• В спецсообщениях содержится указание

способа производства листовки (гектограф, рукопись), дата и место обнаружения, количе-ство изъятых листовок, а также лица, которые сообщили в партийные или правоохранитель-ные органы о том или ином антисоветском пропагандистском материале.

• Сообщения об отказе от работы с точным указанием обстоятельств происшествия, а так-же уклонения от призыва в армию военноо-бязанных являются неоспоримыми фактами, которые также необходимо учитывать.

• Мы практически отказались от исполь-зования показаний арестованных за антисо-ветскую деятельность, поскольку внутренняя критика этого вида источника представляет особую сложность. Хорошо известно, что из арестованных зачастую выбивались нужные следствию показания.

30 31

14:00 – 15:00 Обед. КЦ «Петроконгресс».15:30 – 18:00 Посещение Государственного музея истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость).

19:00 – 20:00 Ужин в гостинице

Государственный музей истории Санкт-Петербурга – один из крупней-ших в России исторических музеев. Его родоначальником является осно-ванный в 1907 году Музей Старого Пе-тербурга. В его создании принимали участие А. Н. Бенуа, П. П. Вейнер, В. А. Покровский, П. Ю. Сюзор, А. Ф. Гауш, бароны Н. Н. Врангель, Н. Е. Лансере, В. Я. Курбатов, князь В. Н. Аргутинский-Долгоруков, В. А. Щуко. Сегодня цен-тром Государственного музея истории Санкт-Петербурга является Петропав-ловская крепость – уникальный памят-ник истории, архитектуры и фортифи-кационного искусства ХVIII-ХХ веков. Доминанта архитектурного ансамбля

– Петропавловский собор – один из символов Санкт-Петербурга; усыпаль-ница дома Романовых, здесь покоит-ся прах российских императоров от Петра I до Николая II. В исторических зданиях Петропавловской крепости расположены фонды музея, экспо-зиции и временные выставки музея. В фондах музея хранится более двух миллионов экспонатов, отражающих

историю города на Неве с момента его основания до наших дней. Музейный комплекс включает семь филиалов, рас-положенных в разных районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На территории Петропавловской кре-пости в Иоанновском равелине нахо-дится Музей космонавтики и ракетной техники. В состав музейного комплек-са на территории Петропавловской крепости входят здания и фортифи-кационные сооружения ХVII – начала ХХ веков: Петропавловский собор, Ве-ликокняжеская усыпальница, Церков-ный дом, ботный дом, Комендантский дом, Инженерный дом, Артиллерист-ский цейхгауз, штаб-офицерский дом; здания тюрьмы трубецкого бастиона, Обер-офицерской гауптвахты, Глав-ного Казначейства, Архивов Главных Управлений Военного министерства, каретника; Государев, Меншиков, Зотов, Трубецкой, Нарышкин басти-оны; Петровская, Невская, Васильев-ская, Кронверкская, Никольская, Ека-терининская куртины; Иоанновский и Алексеевский равелины.

гОСУдАРСТВЕННый мУзЕй ИСТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРбУРгА ПЕТРОПАВлОВСКАя КРЕПОСТь

32 33

10:00 – 11:40 лекция 8. «Государственные институты и общественные движения в новейшей политической истории России». Костюшев В.В., кандидат философских наук, профессор. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей.

15 октября 2012 года, понедельник

КОСТюшЕВ ВлАдИмИР ВлАдИмИРОВИчКандидат философских наук, профессор кафедры прикладной политологии Высшей школы экономики (Санкт-Петербургский филиал). Лауреат премии Российского общества социологов.

лЕКЦИя 8. «гОСУдАРСТВЕННыЕ ИНСТИТУТы И ОбщЕСТВЕННыЕ дВИжЕНИя В НОВЕйшЕй ПОлИТИчЕСКОй ИСТОРИИ РОССИИ».

В лекции раскрываются темы:1) Понимание общественных движений в

современной социологии (психологическая теория относительной депривации, органи-зационная теория мобилизации ресурсов, ценностная теория новых общественных движений, политическая теория структу-ры политических возможностей, формиро-вание культурального подхода).

2) Понимание государственных институ-тов и общественных движений в современ-ной российской истории: институты и дви-жения в различных циклах радикальных изменений поля политики: идеологические, политические, экономические, междуна-родные радикальные изменения. Совре-менные реставрационные фреймы в поле политики.

3) Государственные институты и обще-ственные движения: функциональность государства и движений. Состояние и тен-денции общественных/протестных движе-ний в 2011-2012 гг.

Основные тезисы:Общественные движения и социальный

протест специально исследуются в рамках социологии общественных движений, фор-мирующейся со второй половины 1960-х годов как особая субдисциплина политиче-ской социологии [McAdam, McCarthy, Zald 1988]. Последние 25 лет в России протест-ные движения часто понимают как разру-шительную или созидательную социаль-ную силу с непредсказуемыми эффектами, прогнозируемыми как бунт или «социаль-ный взрыв» (как водится, «бессмысленный и беспощадный»). Однако исследователи рассматривают социальный и политиче-ский протест в рамках рациональных сци-ентистских моделей: в артикулированных социально-психологических концепциях

коллективного поведения и относитель-ной депривации [Smelser 1963; Gurr 1970], организационной теории мобилизации ресурсов [McCarthy, Zald 2002], в рамках ценностно-ориентированного подхода «но-вых общественных движений» [Offe 1985; Melucci 1989], в макрополитическом контек-сте структуры политических возможностей [Kitschelt 1986 и др.], в культуральных иссле-дованиях [Jenkins, Klandermans, 1995 и др.].

Важно, что концепции формировались не только как сциентистская рефлексия на изменения социальной и политической ре-альности, но и вследствие акционистской эстетики: исследовательские практики ста-новились самостоятельным фактором со-циальных и политических изменений: от атрибутивной легитимации протеста до «социологической интервенции» с участием в политических решениях и конструирова-нием повседневных ситуаций и практик в «текучем» (З. Бауман) современном мире.

Данные теоретические интерпретации по-зволяют предполагать некоторые важные тенденции в динамике социального проте-ста в поле политики российского общества:

1) усиливается относительная депривация различных социальных групп, что приво-дит к устойчивым состояниям социального беспокойства, тревожности, недовольства – растет потенциал протеста, прежде всего в группах с высоким уровнем относительной депривации, сопряженной с политизацией социального недовольства; однако основ-ной тенденцией остается не рост потен-циала протеста, а радикализация протест-ных практик (случаи арт-группы «Война», «приморских партизан» и др.);

2) обозначаются ценностные рассогласо-вания между различными социальными

группами в российском обществе, в пер-вую очередь между поколениями и когор-тами – в частности, между нынешним «по-колением власти» и молодым поколением, обладающим более высоким культурным капиталом, но также и между ценностно некомплиментарными группами в моло-дежной среде («системных карьеристов» и «внесистемных альтернативщиков») с перспективой формирования ценностных конфликтов, которые могут стать устойчи-вым основанием протестного потенциала и практик протеста на долгосрочную пер-спективу, обозначаются устойчивые страте-гии конвертации ценностных рассогласова-ний и конфликтов из поля культуры в поле экономики и политики, в частности, каналы рекрутирования в политические властные институты и протестные сообщества;

3) усиливаются силовые практики в госу-дарственной политике, в том числе непра-вовые, неконвенциональные практики, со-пряженные, с одной стороны, с имитацией правовой легитимности и, с другой сторо-ны, широкой общественной поддержкой; в репертуаре практик властных институ-тов по отношению к протестным группам из возможных вариантов реагирования власти на социальный протест (игнори-рование, репрессии, переговоры, защита) доминируют практики игнорирования и репрессий, в секторе трудовых отношений частично представлена практика перегово-ров и компромиссов, в секторе социальной

политики частично представлены практи-ки защиты;

4) качественное изменение структуры по-литических возможностей (усиление от-носительной депривации, формирование ценностных конфликтов, доминирование силовых практик, радикализация протеста, потенциальный раскол властных групп, имитация легитимности, общественная поддержка силовых практик, информаци-онная закрытость или открытость власти) существенно меняет репертуар и динамику гражданского позиционирования и соци-ального согласия или протеста, а именно: усиление силового радикализма государ-ственных институтов по отношению к об-ществу – также в форме усиления неправо-вых силовых практик государственного регулирования – вызывает в качестве от-ветной реакции радикализм общественных групп, в том числе протестный радикализм, что приводит к еще большему радикализму государственных институтов;

5) сценарии изменений российского поля политики становятся более определенны-ми и дихотомичными: от сценария рас-ширения силовых неправовых практик властных институтов с радикализацией и элиминацией социального протеста до аль-тернативного и менее вероятного сценария, сводимого к изменению властных инсти-тутов и политических решений в сторону институциональной модернизации и раз-вития правовой культуры.

34 35

11:40 – 12:10 Кофе-брейк12:10 – 13:50 лекция 9. «1812 год глазами современников». Анисимов Е.В., доктор исторических наук, профессор. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей.

лЕКЦИя 9. «1812 гОд глАзАмИ СОВРЕмЕННИКОВ».События Отечественной войны 1812 года

потрясли сознание современников и по-родили невиданную волну мемуаристики и издания различных материалов о войне. В лекции автор останавливается на теме, которая редко затрагивается в научной литературе. Речь идет о массовых чув-ствованиях людей той эпохи, о том, как они воспринимали и переживали разво-рачивающиеся на их глазах грандиозные события. Тут и довольно сложное отно-шение к Франции, ее культуре, к фигуре великого завоевателя Наполеона, кото-рый был, с одной стороны, идеалом, ку-миром русской молодежи, а с другой сто-

роны, жестоким завоевателем, нанесшим болезненные для русского национально-го сознания поражения русской армии. Прослеживаются в лекции и различные общественные фобии в отношении ино-странцев, рассматривается шпиономания, поиск виновников отступления. Особый блок чувствований – реакции военных на происходящее, ощущения, которые воз-никали у армии во время походов, сраже-ний с тогда непобедимым противником. Важным кажется и «комплекс сожженной Москвы» – все социопсихические чув-ствования, возникшие при отступлении через Москву.

14:00 – 15:00 Обед15:00 – 16:40 лекция 10. «Советское государство в период Великой Отечественной войны: дискуссионные вопросы отечественной и зарубежной историографии». ломагин Н.А., доктор исторических наук, профессор. После выступления лектор ответил на вопросы слушателей.

лЕКЦИя 10. «СОВЕТСКОЕ гОСУдАРСТВО В ПЕРИОд ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы: дИСКУССИОННыЕ ВОПРОСы ОТЕчЕСТВЕННОй

И зАРУбЕжНОй ИСТОРИОгРАфИИ».Великая Отечественная война –

важнейший период в советской истории• Легитимизация советского режима, до-

казательство его прочности (в сравнении с Первой мировой войной).

• Возвращение России в число великих держав.

• Создание системы социализма (Мартин Малия: « …время эксперимента заверши-лось, началось время империи»).

• Современный статус России унаследован. зачем изучать государство• Желание понять причины победы (и по-

ражений начала войны).• Командно-административная система

при руководящей роли ВКП(б) - одна из причин победы СССР.

• Централизация – эффективность-ком-промиссы. Но отсутствие инициативы на местах, боязнь принимать решения.

• Функции государства (политические, экономические, социальные): мобилиза-ция, безопасность, производство, распре-деление.

• Институты государства (ГКО, Военные советы, НКО, НКВД-НКГБ, НКИД, другие наркоматы, партия, советы республики (перераспределение функций).

• Послевоенная история (террор как вос-становление статус-кво).

дискуссионные книги по 1941 г. • Мельтюхов М. И. Споры вокруг 1941

года: Опыт критического осмысления од-ной дискуссии //Отечественная история. – 1994 г. №3.

• Хоффман И. Подготовка Советского Союза к наступательной войне. 1941 год //Отечественная история. – 1993 г. №4

• Якушевский А. С. Фактор внезапности в нападении Германии на СССР //История СССР. – 1991 г. №3

• Левандовский А. А. Россия в XX веке. – Москва, «Просвещение», 2003 г.

• Суворов В. ЛедоколВопросы, изучаемые в школе: • 1. Можно ли было избежать Второй ми-

ровой войны?

36 37

19:00 – 20:00 Ужин в гостинице 11:40 – 12:10 Кофе-брейк

• 2. С кем и за что мы воевали в Великой Отечественной войне?

• 3. Готовил ли Сталин упреждающий удар? • 4. Советско-германский пакт 1939 г.: не-

обходимый или опрометчивый шаг совет-ского руководства?

• 5. Причины неудач Красной Армии в первые дни войны.

• 6. Битва за Москву: мифы и реальность. • 7. Оборона Смоленска и Севастополя. • 8. Испытание или великое противостоя-

ние: блокада Ленинграда. • 9. Партизанское движение. Оборотная

сторона медали. • 10. Награды Великой Отечественной войны. • 11. Как повлияла Сталинградская битва

на ход Второй мировой войны? • 12. Курская битва: взгляд из XXI века. • 13. Противостояние ученых в годы Великой

Отечественной войны и Второй мировой войны. • 14. Значение международных конферен-

ций в годы Второй мировой войны. • 15. Итоги Второй мировой и Великой

Отечественной войн. Уроки. • 16. Уроки Холокоста – путь к толерантности. Теоретические подходы к изучению

советской истории:западная историография:• Школа тоталитаризма (террор и пропа-

ганда; фигура Сталина и репрессивного ап-парата; отрицание статуса военнопленного для советских солдат и матросов).

• Школа «ревизионизма» (государство имело поддержку снизу).

• Школа «сопротивления» (после 1917 г. народ сопротивлялся власти; в годы войны это нашло свое проявление в создании РОА и других формах коллаборционизма).

Отечественная историография:• Традиционные пост-марксистские под-

ходы (классовый характер войны; государ-ство и партия играли важную роль и т.п.).

• Объективистская традиция (архивная ре-волюция; публикация множества докумен-тов). Новое особое внимание к роли РПЦ.

• Конвергенция подходов (проекты Йеля, Гуверовского института и т.п.).

Российская историография:• СССР в начале Второй мировой войны

(пакт Молотова-Риббентропа; вторжение в Польшу; переговоры и война с Финляндией

и т.д.). Цель: не территория, а обеспечение безопасности и выигрыш времени (т.е по-пытка частичного оправдания экспансии).

• Катыньская трагедия, потери в Финлян-дии и советизация Прибалтики.

• Красная Армия накануне войны (20 тыс. танков и т.п., но быстрые поражения). По-чему? Из всего высшего командно-полити-ческого состава Вооруженных Сил к началу войны в живых осталось только 154 человека.

• Роль личности в достижении победы (Гитлер и Сталин; немецкие и советские ге-нералы; умение учиться…).

Сверхцентрализация:• ГКО (10.000 директив, т.е. 7-8 в день).• Эвакуация более чем 1500 предприятий

и 10 млн. человек на Восток (в 1943 г. более половины военной техники производилась за Уралом).

• Организация партизанского движения (Штаб создан в мае 1042 г.).

• Жесткие меры по недопущению проте-ста внутри страны (превентивные аресты, высылки, ужесточение законодательства).

• Идеологические компромиссы: патрио-тизм вместо коммунизма (Сталин: «народ не будет воевать за коммунистов, он будет драться за матушку-Россию»); временный союз с РПЦ, роспуск Коминтерна и т.п.

Коллаборционизм:• 80 млн. человек оказалось на оккупиро-

ванной территории.• Особый размах коллаборционизма (При-

балтика, Западная Украина и Западная Бе-лоруссия; некоторые республики Северно-го Кавказа и даже Северо-Запада России).

• Общее число членов «добровольческих» военизированных формирований – 200 тыс., а воевавших – 100 тыс.

• Общее число всех, кто так или иначе со-трудничал с немцами в составе организо-ванных подразделений (включая РОА, вос-точные батальоны, строительные части и т.п. ) – до 550 тыс.

Проблемы для изучения:• История партизанского движения (роль

центра и движение «снизу»; факты и соот-ветствие нормам международного права).

• Преступления, совершенные в период освобождения от оккупации и отношение к ним государства (особенно в Германии).