DPA_18_-_Forma_y_memoria__Spa_

-

Upload

oana-codru -

Category

Documents

-

view

298 -

download

0

Transcript of DPA_18_-_Forma_y_memoria__Spa_

DPA

18

FORMA Y MEMORIA

DPA Documents de Projectes dArquitectura. Publicacin del Departament de Projectes d'Arquitectura de la Universitat Politcnica de Catalunya (UPC). Escola dArquitectura de Barcelona Escola dArquitectura del Valls 2002 DPA y los autores de los textos. 2002 Edicions UPC.

2

E-mail: [email protected]

Equipo de Redaccin: Joan Llecha, Carles Mart, Jordi Ros. Xavier Ferrer, Mnica Snchez, Santi Uli. Departament de Projectes Arquitectnics. UPC Av. Diagonal, 649. 08028 Barcelona Edicin: Edicions UPC C/ Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona ISBN 84-8301-608-7 Depsito Legal B-9358-2002 Produccin: Copisteria Miracle, S.A.

Las opiniones y criterios vertidos por los autores en los artculos firmados son responsabilidad exclusiva de los mismos Ninguna parte de esta publicacin puede reproducirse sin la previa autorizacin escrita de la redaccin. En portada: El cementerio de Finisterre, obra de Csar Portela. Fotografia de Sergio Portela. En contraportada: "Monumentos", dibujo de Aldo Rossi, 1970

DPA 18Abril 2002

EDITORIAL MONOGRAFA FORMA Y MEMORIA

Josep Muntaola Lus Martnez Santa-Mara Aldo Rossi Luca Falconi Di Francesco Csar Portela Carlos Mart Carlos Puente Fernando Espuelas Jordi Ros Daniele Vitale Pere Joan Ravetllat Guillermo Zuaznabar Jaume Valor

6 14 20 24 28 32 34 36 40 48 56 62 70

Arquitectura, proyecto y memoria El cementerio de San Cataldo en Mdena Una excursin a San Cataldo Cementerio en Finisterre Hrreos de la memoria Cementerio en Camarma de Esteruelas Exitus Concurso para la ampliacin del cementerio de Venezia Le fosse ardeatine. El recorrido como alternativa al monumento Oteiza en Montevideo. Elogio al maestro de la prdida Espacio, tiempo, arquitectura... y muerte

Un punto. El lugar de la memoria en algunos trabajos de Sigurd Lewerentz

Monumentalidad, simbolismo, aulicidad en la arquitectura de Giuseppe Ter

LIBROS Carlos Mart Joan Llecha 78 81 intensivas. Tres libros de Helio Pin. La buena vida. Autor: Iaki balos. Casa collage. Autores: Xavier Monteys y Pere Fuertes TESIS Rafael Diez 84 Coderch: variaciones sobre una casa SALIDA

El sentido de la arquitectura moderna, Curso bsico de proyectos, Mirada

EDITORIAL DPA 18En esta ocasin la revista DPA aborda un tema especialmente complejo y delicado: el de la arquitectura funeraria y monumental. Nos proponemos indagar sobre algunos de los recursos de que se vale la forma arquitectnica para activar la memoria individual o colectiva, mediante el recuerdo de las personas o la conmemoracin de los hechos histricos; nos interesa ver cmo responde la arquitectura, cuya principal misin es construir el escenario de la vida, cuando se la requiere para evocar la idea de la muerte o, lo que es lo mismo, para conjurarla a travs de la memoria. Adolf Loos, en su clebre artculo Architektur, publicado en Der Sturm el 15 de diciembre de 1910, fij de una vez por todas los trminos del problema con el siguiente enunciado: "La arquitectura despierta sentimientos en el hombre. Por ello, el deber del arquitecto es precisar ese sentimiento (...) Cuando encontramos en el bosque una elevacin de seis pies de largo y tres pies de ancho, moldeada con la pala en forma piramidal, nos ponemos serios y algo dentro nuestro nos dice: aqu ha sido enterrado alguien. Eso es arquitectura". Desde entonces sabemos que la arquitectura no puede ni debe renunciar a su capacidad evocativa, y que esa capacidad no reside tanto en la figuracin o el ornamento cuanto en la esencialidad de la forma y en la pertinencia con la que, en cada caso, se utiliza. Todos los ejemplos que a continuacin se recogen responden con fidelidad a ese principio. Se trata, por regla general, de ejemplos conocidos y admirados. Nuestra pretensin no es la de aportar novedades sino, ms bien, la de establecer una base firme sobre la cual pueda seguir desarrollndose esta reflexin que, a nuestro juicio, resulta crucial para que la arquitectura pueda seguir siendo, como lo ha sido en otras pocas, un arte de primer orden. En la cultura moderna, dos parecen haber sido los principales focos de irradiacin en el mbito de la arquitectura funeraria: Escandinavia y el Mediterrneo. El extremo norte de Europa ha ampliado el bagaje evocativo de las formas a travs de su intensa relacin con la naturaleza, mientras que el sur ha buscado a menudo su inspiracin en una analoga entre la ciudad de los muertos y la propia idea de monumentalidad. Algunas obras de Sigurd Lewerentz y de Aldo Rossi resultan, a este propsito, paradigmticas. Dentro del panorama espaol, tras la extraordinaria experiencia del cementerio de Igualada, proyectado por Enric Miralles y Carme Pins, ha habido

4

aportaciones recientes muy significativas, entre las que destacamos la intervencin de Csar Portela en el imponente escenario de la costa de Finisterre y la recreacin del camposanto tradicional de Castilla llevada a cabo por Carlos Puente en Camarma de Esteruelas, ejemplos ambos de gran arquitectura lrica, silenciosa y serena, casi annima. Este bloque se cierra con el artculo de Jordi Ros sobre algunos de los ms destacados proyectos del reciente concurso para la ampliacin del cementerio de Venezia. Tras el texto de Daniele Vitale sobre la obra de Terragni, que nos introduce de lleno en el difcil territorio de la arquitectura monumental, proponemos a la consideracin de nuestros lectores dos extraordinarios ejemplos de monumentos modernos, muy distintos entre s, aunque semejantes por la alianza de fuerzas que en ellos se establece entre escultura y arquitectura: el que conmemora la matanza de "le Fosse Ardeatine" en Roma, y el que quiso erigirse a la memoria del poltico Jos Batlle en Montevideo. La monografa sobre Forma y Memoria se abre y se cierra con sendos artculos de carcter general: el primero, de Josep Muntaola, se asoma al tema de las relaciones entre proyecto y memoria a partir de una relectura de Paul Ricoeur; el ltimo, de Jaume Valor, a travs de un sugestivo recorrido por los ritos funerarios de diversas culturas, reconsidera el papel de la dimensin temporal en el espacio arquitectnico. Una vez concluido este estudio monogrfico, nos queda la impresin de haber rozado uno de los grandes temas de la arquitectura, una de esas cuestiones permanentes y universales con las que la arquitectura de todo tiempo y lugar tiene que confrontarse, e incluso aadiramos, una de esas dimensiones de la realidad que, pese a todo, siguen reclamando ineludiblemente la presencia de la arquitectura en el mundo.

Josep Muntaola

Arquitectura, proyecto y memoria

6

El arquitecto y profesor Carlos Mart ha renovado mi inters por la arquitectura de la memoria1 , a partir de sus precisas observaciones sobre la nueva dimensin de la capacidad de evocacin de la arquitectura del movimiento moderno y de sus fracturas figurativas en relacin al arte de las academias de siglo XIX. Se trata, nada ms ni nada menos, que del viejo problema de la memoria en la cultura occidental y de los profundos cambios de este problema en nuestro siglo, expresados explcitamente en los trabajos de Henri Bergson, Gilles Deleuze (que hizo su tesis doctoral sobre Bergson) y finalmente, de Paul Ricur, que en sus ltimas obras ha construido la primera teora de la memoria, moderna y actual.2 No escapar a ningn arquitecto sensible que esta problemtica de la memoria tiene estrecha relacin con cualquier reflexin sobre la naturaleza del proyecto de arquitectura y sobre la ciudad como memoria, pero, paradjicamente, desde los escritos profticos de Platn, brillantemente analizados por Jacques Derrida en su KHRA3 , poco o casi nada se haba desarrollado en nuestra cultura aparte de los trabajos, muy separados en el tiempo, que he citado. Por que el tema, como demuestra el ltimo libro, fundamental, de Paul Ricur, es complejsimo, y sin clarificarlo, de nada sirve al arquitecto, perplejo, entre los defensores de la momificacin de las ciudades y de su memoria, por una parte, y los defensores de que destruir es ya innovar, por otra parte, ambos destructores, por un igual, de la memoria. Voy a intentar resumir los resultados de las indagaciones de Paul Ricur a partir, como deca, de los trabajos anteriores de Deleuze y Bergson, y, obviamente, de la filosofa clsica griega y de muchos otros. De una manera muy esquemtica las reflexiones de Paul Ricur han llegado al siguiente punto: 1) El Relato de Ficcin (y el proyecto) y el Relato Histrico (y la ciudad construida) son complementarios, y de su encuentro, o entrecruzamiento, nace el espacio/tiempo vivo, social y humanamente productivo. 2) Recordar es, entonces proyectar hacia atrs, en forma contrapuesta a inventar hacia adelante (hacia el futuro) o proyectar hacia adelante. El presente se construye como cruce, o entrecruzamiento, o inversin, entre memoria y innovacin. (Proyecto hacia atrs y hacia adelante). 3) La memoria justa, feliz y viva, en el presente, no es ni olvidar todo, ni recordar todo, sino un trabajo, que construye la distancia ptima entre el recuerdo justo y la innovacin justa. Tomando como ejemplo el trabajo de due-

lo de Freud, por el que, no aceptar la muerte de un ser querido o ignorarla, produce, igualmente, la patologa humana y la muerte de la vida psquica, y donde solamente el trabajo feliz, del duelo, de: ser vivo en el recuerdo de lo que fue y de olvidar que vive, o de perdonar los malos recuerdos, puede ser positivo. 4) Para recordar, pues, hay que olvidar. 5) As la historia real es proyecto y memoria y las historias pasadas posibles, o virtuales y futuras, son tambin proyecto y memoria. Solamente intercambiando el pasado como proyecto y el futuro como memoria podemos construir una cultura viva. 6) La base de todas estas reflexiones, como deca, est en la filosofa clsica griega (Platn y Aristteles sobre todo), Henri Bergson y Gilles Deleuze. (Siempre segn Paul Ricur).4 Arquitectura y memoria, hoy El corolario de todo este galimatas filosfico es que los arquitectos no podemos escaparnos del tiempo o del espacio, reales, para instalarnos en el tiempo espacio virtual, sin que estas formas virtuales se nos transformen en mitos reales (mediticos y/o religiosos) de un fanatismo que llega hasta la autodestruccin y la extrema violencia. Dicho de otro modo: la arquitectura se instala en el espacio/tiempo vivo, en el cruce entre realidad y virtualidad, memoria y proyecto, si, y solo si, se consigue superar, tanto la reproduccin mimtica de un pasado (sea este figurativo o abstracto) como la instauracin de una arquitectura virtual, transhumanista (- insensible ante cualquier sufrimiento-) que nos aboca necesariamente al fanatismo y a la indiferencia global. La consecuencia inmediata es que la arquitectura no puede ya apoyarse en la repeticin de formas histricas, una falsa memoria, ni en el collage de estilos, una manipulacin de la memoria, ni en la repeticin de formas iguales, una memoria mecnica, ni en la obra totalmente enigmtica basada en la prdida total de memoria, de cualquier memoria. La arquitectura, est, pues, condenada, a buscar en cada proyecto la memoria justa, exacta, la que consigue el equilibrio vital entre olvido y recuerdo, equilibrio a partir del cual las relaciones inter-subjetivas encuentran en los edificios y en las ciudades el soporte justo, exacto y feliz 5 para decidir y desarrollar las acciones sociales necesarias en cada momento histrico. Los excesos de la memoria, en uno u otro sentido, produce una arquitectura que nace excesivamente anclada en el pasado o en futuro, y no en un presente culto, rico y bien medido, capaz de soportar acciones y deseos ms y ms ajustados a la situacin social actual. Estos excesos tienen su origen en actitudes de los arquitectos autistas, esquizofrnicas, paranoicas y/o depresivas, que paralizan la capacidad de una arquitectura como memoria feliz. Memoria y Sociedad: dos posturas Antes de pasar al comentario de alguna obra concreta, hay que atacar de frente una diferencia esencial entre dos maneras opuestas de definir la memoria, que llamar intrnseca y extrnseca, parafraseando la conocido distincin de Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

8

Peter Eisenman, el cual, por cierto, desarroll un agrio debate sobre este tema con Jacques Derrida hace unos aos6 , que acab de mala manera debido justamente al tema que nos ocupa. La extensin de este artculo no me permite ser ms explcito con respecto a dicho debate7. La postura intrnseca defiende que es desde y a travs de la propia experiencia arquitectnica y de la propia documentacin de la obra: planos, fotografas, tal como los arquitectos las valoran, lo que constituye el conocimiento base de cualquier consideracin sobre la arquitectura. Esta memoria implcita no es partidaria de relacionar la arquitectura estricta con la arquitectura a nivel general abierta a las ciencias sociales, filosofas, teoras de la historia, ciencias matemticas, etc. La postura extrnseca, que yo defino tambin como memoria dialgica, defiende que el conocimiento disciplinar no puede definirse desde dentro sin abrirse a la situacin inter-disciplinar, o inter-textual. Por lo tanto el significado y el valor cultural de un edificio o de una ciudad no puede saberse desde dentro, intrnsecamente, sino solamente desde el anlisis de cmo el significado intrnseco se relaciona extrnsecamente con toda la cultura, la sociedad, la historia, etc., no especficamente arquitectnica. Evidentemente, no hay memoria extrnseca sin memoria intrnseca, desde una perspectiva dialgica; en cambio, para los defensores de la memoria intrnseca, si que existe un conocimiento de la arquitectura construido al margen de lo que ste significa en el mundo exterior a la disciplina arquitectnica. Ello nos lleva a una paradoja, ya que muchos defensores de la memoria implcita, justifican su arquitectura a partir de la poca consecuencia y sensibilidad de la sociedad con respecto a la arquitectura. O sea que, en el fondo, se trata de una postura anti-dialgica ms que de una autonoma del conocimiento arquitectnico. Es decir: los arquitectos (unos pocos) definimos lo que es de verdad la arquitectura y nos mantenemos incontaminados ante una sociedad (todos los que no son estos pocos arquitectos) ignorante, inconsciente, con respecto a la arquitectura, que nos impide hacer una buena arquitectura. Es evidente que estamos al otro lado de una postura que valora lo extrnseco como base esencial de una dialoga que permeabiliza las relaciones entre arquitectura y sociedad.8 He caricaturizado una oposicin que desde: yo soy el nico buen arquitecto del mundo y yo creo la memoria de los buenos arquitectos que toda la sociedad, ignorante, ha de aceptar, hasta: los arquitectos construimos el mejor territorio posible a partir de la cultura actual de nuestra sociedad, tratando, de optimizar lo que apoya la buena arquitectura (intrnseca) y de anular los valores negativos. Desde una postura extrema a la otra, repito, hay una finsima gradacin intermedia. De hecho cada arquitecto y cada proyecto autodefine su permeabilidad, y la asimilacin de disciplinas extrnsecas, a la propia arquitectura.9 No existen, en la prctica, arquitecturas cien por cien intrnsecas, empezando por el mismo Peter Eisenman que despus de zanjar el debate con Jacques Derrida con un ltimo, despectivo y definitivamente agresivo: Usted no sabe nada de arquitectura, se permite asimilar en sus proyectos conceptos y fenmenos fsicos y socia Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

1 y 2. Spagenbergen y Steinkilberg arquitectos, edificio en Berln

1

2

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

les que vienen de la semitica, de la filosofa, de la historia urbana, de las ciencias sociales y psico-sociales (alabando a Christopher Alexander), de la informtica, etc. Es decir una postura anti-dialgica, virtual, que esconde o representa una cultura dialgica real de la que los arquitectos (intrnsecos) parecen avergonzarse. La memoria necesaria (justa, bella y exacta) de la arquitectura Tal como indicaba G. Gadamer la solucin arquitectnica justa, bella y exacta (feliz) es la que soluciona simultneamente el objeto en s y su relacin con el contexto, de tal manera, que el contexto antes y despus de la construccin del nuevo objeto justifica felizmente la forma de este. Esta felicidad en lo esttico, en lo tico y en lo cientfico de la arquitectura se manifiesta en la permeabilidad y inversin entre objetos y contextos, hasta el punto en que las diferencias entre el antes y el despus, entre el olvido y el recuerdo, lejos de interferir y dificultar la calidad de la arquitectura global resultante, consiguen una articulacin cualificada y viva. Esto es lo que defiendo con la memoria dialgica, abierta a la memoria justa, bella y exacta, y cerrada a la memoria patolgica de la imitacin (olvido cero) o de la indiferencia al contexto (olvido infinito). Como indica Paul Ricur, calibrar el olvido justo y necesario es la base de una buena memoria. Contra lo que podra postularse, y evitando el error de Peter Eisenman de identificar un estilo con lo intrnseco y los dems con lo extrnseco, el arte abstracto, no figurativo, es un excelente medio para conseguir esta memoria justa (en lo tico) bella (en lo esttico) y exacta (en lo cientfico) porque permite evitar la imitacin (olvido cero) y, a la vez, construir el recuerdo necesario (evitando el olvido infinito). Pero, para conseguirlo ha de asimilar el contexto no-abstracto, invirtiendo el futuro con el pasado, y el pasado con el futuro. Fue el arquitecto Pea Ganchegui el primero que me orient en este anlisis, hace ya bastantes aos, al indicarme lo afortunado de un objeto abstracto en la naturaleza o entre edificios figurativos y lo desacertado de los monumentos abstractos entre objetos abstractos, hasta el aburrido infinito del olvido total. Por el contrario, me dijo: qu ridcula es una escultura figurativa de un animal en medio de un bosque o de unas casas eclcticas, y qu bien que resulta en una caja de cristal o entre contextos abstractos de una arquitectura desprovista de referencias figurativas. La memoria justa, pues, busca esta adecuacin, su adecuacin. Los objetos en equilibrio o las condiciones de la construccin de la memoria justa Solamente intercambiando el pasado como proyecto y el futuro como memoria podemos construir una cultura viva. Repito esta frase, puesto que ser la que me guiar en las imgenes que seguirn y que presentar de forma muy resumida, solo como ilustraciones. Sin embargo, es preciso analizar antes un texto excelente, tambin de Paul Ricur, sobre los paralelismos entre arquitectura y narrativa.10 Establece este autor un paralelismo muy completo entre las categoras bsi Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

10

Magda Saura, rehabilitacin de una casa en el ncleo medieval de Arenys d'Empord, 1976 3. Acceso exterior a la casa. 4. Umbral interior de la casa.

3

4

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

5. Enric Miralles y Carme Pins, cementerio de Igualada, 1995

12

cas hermenuticas de prefiguracin, configuracin y refiguracin de la narrativa en literatura, y la arquitectura, a partir de un origen comn, prefigurativo, del proyecto entre Construccin y Habitar (o uso), para pasar a una configuracin del territorio construido, para acabar, finalmente, en una lectura del territorio por un uso que refigura lo construido. En relacin a la memoria es til resear que dentro de este paralelismo la memoria espacio / temporal del relato se compara a los lugares de la memoria en la arquitectura, en los que nuestra mirada y nuestros pasos se detienen como el flneur de Walter Benjamin citado por Paul Ricur al final de su artculo. Pero esta memoria no es posible sin que el territorio construido tenga unas cualidades de trama o intriga, de inteligibilidad, o claridad, y de intertextualidad, o sea de correcta articulacin entre relatos (o edificios) en diferentes lugares y proviniendo de diferentes pocas. O sea que el relato literario de alto nivel, que ocupa un lugar de privilegio en el mundo de la literatura cumpliendo estos requisitos de calidad configurativa, recuerda a los arquitectos que sus obras en un territorio deberan seguir las mismas exigencias de calidad con respecto a la trama territorial de la ciudad o del paisaje. La memoria justa, exacta y feliz, ser pues, el resultado de esta correcta configuracin de la construccin de una arquitectura del territorio para conseguir as una gran riqueza refigurativa de un habitar, dando luego una rplica adecuada a la prefiguracin entre habitar y construir, que estaba en el origen proyectual de este mismo territorio entre objetos en equilibrio. La Memoria Dialgica en Imgenes Las figuras 1 y 2 corresponden a un edificio en Berln de Spagenbergen y Steinkilberg Arquitectos. El dilogo entre lo nuevo y lo viejo se establece sin concesiones a la copia, con sumo respeto a lo existente que se mantiene intacto. El respeto no implica sumisin y copia, sino lo contrario: invencin e interpretacin. En las figuras 3 y 4 correspondientes a la rehabilitacin de una casa del ncleo medieval de Arenys dEmpord de la arquitecta Magda Saura Carulla (1976), lo nuevo y lo viejo se interpenetran sin destruirse, sino que, todo lo contrario, se reflejan mutualmente para construir un poder potico que se fija, se adhiere, al visitante y no quiere dejar de estar en su memoria. Nada en lo nuevo copia lo viejo, nada en lo viejo copia lo nuevo, sin embargo, el espacio, como el que se establece entre viejos amigos que se reencuentran, es feliz. La figura 5 recuerda el tantas veces publicado cementerio de Enric Miralles y Carme Pins en Igualada. Pero no por ms conocido es menos poderosa su memoria. He escogido justamente esta imagen en la cual la escalera que atraviesa las tumbas es un inquietante paso que convierte un subir y bajar una escalera en una experiencia inicitica muy compleja, impregnada de simbologa y constructora de memorias. Y aqu se abre un viejo mundo de discusin, hoy muy nuevo, sobre el origen de esta memoria, pero este ser ya otro artculo ... Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Notas: 1. Previos estudios en "La Arquitectura de la Memoria en la obra de Enric Miralles" 3ZU. Revista ETSAB, Barcelona, 1994. 2.La Memoire, LHistoire et lOubli, Gallimard. Pars. 2000. 3. Khra. Galile. Pars. 1994. 4. Ver tambin referencias en J. Muntaola Topogenesis. Edicions UPC. Barcelona. 2000. 5. G. Gadamer expres ya este concepto en Verit et Mthode, Seuil, Paris, 1960. 6. Leerlo enCritical Architecture and Contemporary Culture, William J. Lillyman, Marilyn F. Moriarty, David J. Neuman editors, Oxford University Press, Oxford, 1994. 7. Se comentar ampliamente este debate en un prximo libro. 8. Ver J. Muntaola, Arquitectura, modernidad y conocimiento. (Homenaje a Enric Miralles). Serie "Arquitectnics", Edicions UPC, Barcelona 2002. 9. En un curso de Master hemos analizado qu conocimientos son esenciales para proyectos concretos realizados por prestigiosos arquitectos contemporneos. Desde el cine a la pintura, desde la antropologa hasta la fenomenologa psicolgica, dichos arquitectos han defendido la absoluta necesidad de algunos de estos conocimientos para poder realizar sus proyectos. 10."Architecture et Narrativit", en Urbanisme n 303, 1998, Paris.

5

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Un punto. El lugar de la memoria en algunos trabajos de Sigurd Lewerentz

Lus Martnez Santa-Mara

14

Para el arquitecto Sigurd Lewerentz el lugar de la memoria es un punto. No es un lugar cualquiera, sino un lugar privilegiado, extrao y exacto ms all del cual no se puede ir y seguir siendo el mismo... una posicin desde la que la vuelta no vuelve a ser simtrica de la ida. Puede decirse tambin de esta manera: el lugar del recuerdo es en las obras de Lewerentz aquel donde el hombre se para. La construccin de un lugar dedicado a la remembranza consiste en conseguir un punto sobrecargado de sentido ante una naturaleza incierta y a veces indiferente. El punto, si atendemos a lo que revela la lengua latina, es tambin lo que pincha o punzona, lo que vagamente afecta, concentrndose para hacerlo... Algunas de las obras y proyectos para capillas funerarias y enterramientos me parece que vienen a amparar la vida y la consistencia de este punto que, como debe ser conforme a su definicin, casi no ocupa un lugar fsico, no tiene lmites previsibles y se corresponde con la interseccin de dos rectas. Si nos ocupamos por ejemplo de los croquis realizados para la tumba Bergen en la isla de Utter, hay un momento donde el arquitecto realiza un cambio que va a ser fundamental para el sentido que toma el proyecto: primero, el camino que progresa desde la orilla hasta el lugar del enterramiento

1

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

se acerca directamente hasta la tumba y el ancho de este corto sendero coincide con el ancho de la losa del sepulcro, 90cm; es como si el camino se identificase con el enterramiento al que conduce. Sin embargo, en la versin ltima, el camino ya no tiene como objetivo la tumba. Avanza tambin desde la orilla hacia adentro pero se corta de repente. La tumba queda entonces a la izquierda y a la derecha aparece un banco. El visitante situado encima del camino roto (cuya rotura ya imagina bien el carcter del sitio) se ve obligado a decidirse entre acercarse a la tumba o ir hasta el banco, lo que supone alejarse de ella. Este es el punto. El camino que pareca construido para ser andado, cuida paradjicamente por lo contrario: por un lugar minsculo, por una concentracin donde el hombre se para. Que es lo que queda ahora enfrente de la ruta de este camino interrumpido? No es una fosa, sino la tierra de la isla, tierra que contiene una tumba, dos bancos, una cruz cada, algunos rboles y un manto de flores. La tierra es la verdadera tumba; tierra, isla y tumba coinciden. El corte del camino funda un punto sobre el que recae el peso de esta revelacin. El camino se corta, se avergenza, enmudece. No existe la posibilidad de darle fin. Su nico termino posible es mantenerlo en esa dimensin inexplicable. La imagen de truncamiento ofrecida no es una revelacin, porque nada se explica, sino un medio por el que se condensa una verdad y se la muestra quieta ante el hombre. La arquitectura retiene. El dibujo y la vida de este punto difcil aparece marcado tambin en el proyecto para la capilla funeraria del cementerio de Forsbacka. El ingreso al cementerio se realiza a travs de una plazoleta cuyo contorno circular est definido por un murete bajo construido con piedras. Tanto el borde superior del

murete como el suelo del recinto que ste forma aparecen tapizados de hierba. El adentro de la plazoleta es por lo tanto un lugar que no se puede pisar a excepcin de los dos caminos ortogonales que ella resguarda en este interior tan brevemente producido. Son dos caminos de diferente ancho. Uno de ellos, el mayor, conduce hasta la puerta de la capilla funeraria y el otro lleva, tomndolo hacia la izquierda, al lugar de los enterramientos. El orden circular de la plazoleta junto con la pequea capilla y los dos cipreses que flanquean su puerta custodian la tenue traza de estos dos caminos cuya figura forma una cruz echada sobre el suelo. Tal vez no debera atreverme a sealarlo; pero me parece que pisar estos senderos es andar sobre la cruz, que la forma de la cruz es izada y vigilada y vivida por quien la recorre paso a paso. En esta admirada arquitectura, las formas, las construcciones y algunos aspectos de ms invisibilidad aluden secretamente a aquel sentido profundo al servicio del cual la obra existe. El punto de corte de estos dos caminos vuelve a colocar ante los ojos del hombre una encrucijada: ste es el punto. Cunto dura la detencin sobre l? Tal vez sea una experiencia que medi2 da por un reloj ni siquiera dara un segundo, pero no importa; al pasar sobre ese ensamble cruzado puede darse la posibilidad de que el tiempo vacile, que dure ante uno, que tiemblen las direcciones ms seguras. En la interseccin entre el palo y el travesao de esa cruz, como ante un vaco, uno se para; porque titubea, porque tiene forzosamente que renunciar a algo, verse ante su renuncia. Es el Minneslund, el punto que centra el lugar del recuerdo. Al cementerio se entra a continuacin si se desatiende la ruta principal que conduce hasta la tan cercana capilla y se sale de la seguridad del redondel y se desciende por unos senderos 3

1. Sigurd Lewerentz, croquis para la Tumba Bergen, en la isla de Utter, 1929-31 Sigurd Lewerentz, capilla funeraria de Forsbacka, 1914-20 2. Vista exterior 3. Plano emplazamiento

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

4. Sigurd Lewerentz, croquis del proyecto realizado para la Tumba de Bergen, en la isla de Utter, 1929-31

que llevan al cuerpo vivo ladera abajo hasta un lago y si se hubiese realizado como el arquitecto quera- hasta una isla. El camino que conduce al lugar de las inhumaciones es por lo tanto un camino de internacin en la tierra. La interseccin entre los dos caminos marca entonces el punto desde el cual el hombre puede rehuir la seguridad de la capilla, firmemente constituida ante l, para optar por un sendero de menor rango aunque mas indecible. Unos aos ms tarde en el proyecto para el cementerio de Rud, en Karlstadt, el arquitecto volvera a proponer otro nuevo punto de detenimiento. El acceso al cementerio consiste en un camino tendido en la parte baja de una vaguada y abierto entre dos lneas de tilos. Desde la exedra de ingreso este sendero avanza lentamente hacia una ladera verdecida por una poblacin de helechos tapizantes. Luego, contra el verdor de este talud se recorta un delgado surtidor de agua. Este es el ingreso al cementerio, en el que tal y como quera Lewerentz no se manifiesta tumba ninguna; slo esta dulce progresin hacia esa seccin de tierra que acta como fondo de la figura formada por el chorro de agua. Pero cuando el caminante llega al final de este primer trecho aparece la presencia del estanque que cobija el surgir del chorro y cuyo permetro abombado prefigura la traza y la posicin de dos rampas italianas que nacen una a cada lado del camino. Este es el punto y la encrucijada. Este es otra vez el lugar del camino donde el hombre se para. Pero adems para acceder a la zona superior del cementerio, donde se encuentran las tumbas, es necesario tomar una de las dos rampas. Es entonces cuando el movimiento ascendente del caminante encuentra una duplicacin o ecocinesis en el alto y fino

16

chorro de agua que prorrumpe desde el interior del estanque. Extraa imagen, ambivalente, porque al mismo tiempo, toda la fuerza del surtidor finaliza en el aire y el agua cae derrumbada en forma de partculas mnimas. La planta del cementerio de Rud explica bien cmo esta detencin se realiza ante el estanque, cmo el ancho del camino inicial se ve obligado a transformarse en los anchos de las dos rampas que son mucho ms estrechas, cmo el punto de detencin es aqu un punto grueso, el estanque, donde confluyen, con una emocionante oblicuidad, el eje del cementerio que se encuentra arriba y el eje del camino de ingreso ya descrito. El detenimiento est aqu materializado en este forzoso rodeo del estanque por medio de las rampas, en este misterioso acompaar y velar un chorro que sube y que se deshace y en este negar, sin dureza, la direccin y la prontitud del camino. Indudablemente la presencia del estanque colabora a centrar este punto y acenta su potencia de inmovilidad, lo regruesa. Pues los estanques, all donde se encuentren, desde aquel bien conocido del compluvium de la casa pompeyana, refuerzan lo redondo, fijo y abisal de aquellos lugares en los que se emplazan y con su delgada lmina de agua los hacen profundos. Debido a que el cruce de caminos tiene lugar dentro, esta coexistencia de dos caminos que erigen un punto crucial y de detenimiento es menos apreciable, pero no menos evidente, en el proyecto para la Capilla de la Resurreccin en el Cementerio de Estocolmo. Cuando el camino procedente desde la Colina de la Meditacin atraviesa el prtico y entra en la capilla, encuentra un repentino y seco final en una pared ciega. Pero pensar que el camino muere aqu sera desentender los

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

4

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Sigurd Lewerentz, Capilla de la Resurreccin del cementerio del Sur de Estocolmo, 192125; 1952 5. Camino desde la Colina de la Meditacin 6. Planta 7. Perspectiva 8. Sigurd Lewerentz, dibujo de la Tumba Grubb 9. Sigurd Lewerentz, planta del cementerio de Rud en Karlstad, 1916-19

18

5

recursos y las intenciones que Lewerentz tanto apreciaba: su trmino est desplazado en el interior hasta una ventana agigantada situada a la izquierda y orientada al medioda. El final del camino no reside entonces en su estricto fin fsico, sino en el principio de un acontecimiento nuevo. Al acceder a la capilla, la larga senda abierta en el bosque de pinos encuentra su conclusin en un gajo de luz que entra por la nica ventana: un altar de luz situado en el otro extremo, en la pared lateral de la nave que torna miserable el tamao del palio, del catafalco y del muerto. Lewerentz ya haba empleado este mecanismo del decalaje en la tumba Bergen. El final no est al fondo del camino sino que de repente brota como inconmensurable a uno de sus lados. Perpendicular a este camino que une la colina con la luz del sur hay otro que toma como rumbo el eje longitudinal de la capilla y liga la posicin centrada del catafalco, situado en la cabecera, con una puerta secundaria orientada al oeste por la que se abandona el interior y se accede al lugar rehundido de los enterramientos. La puerta principal resguardada bajo un prtico que la celebra, encuentra una severa mutacin en esta otra, mucho ms baja, que perfora amargamente el grueso del muro testero. Frente al eje fuertemente delineado del primer camino, este segundo slo conecta, sin ayudas, un cuerpo yerto con una depresin en el suelo del bosque. El camino se evade de su centro y sale por una puerta por donde nunca se entra a la capilla. La oscura y humilde puerta de dos hojas alimenta la salida hacia una tierra donde su sentido se pierde. La cruz y el punto de encrucijada marcado al aire libre en el ingreso a la capilla del Cementerio de Forsbacka por los dos caminos, han pasado aqu a estar dentro, bajo la proteccin de una techumbre. Un filo de aire, apenas perceptible

en la seccin y una muy leve rotacin entre las alineaciones, apenas perceptible en la planta, separan el volumen del prtico de entrada a la capilla del volumen completamente ajeno de sta y sealan esta imposibilidad de acuerdo mutuo entre los dos caminos. Es algo que trae noticias de los trabajos del arquitecto para Forsbacka y Karlstadt, donde tambin los sutiles cambios de alineaciones en su planta y los encuentros sesgados acusaban el conflicto entre dos sendas y el nacimiento de un punto de interseccin crucial, comprometido desde su arquitectura en significar como trance un enigma humano. En un proyecto menos publicado, el de la tumba Grubb, el dibujo muestra la presencia de un pino a 90cm de una losa cuadrangular de piedra y el borrn negro-azulado de una mujer que se aprieta calladamente junto a la tumba. A estos tres personajes, rbol, piedra y mujer, les presta recogimiento la suave inclinacin de la ladera cuyo derrame se produce en la direccin justa. El punto de detenimiento es aqu el bulto, este grueso formado por los tres personajes reunidos a distancias precisas y en el orden exacto: tierra, tumba, mujer, los tres tan juntos que se hace al verlos tan difcil y tan intil intentar conocerlos e identificarlos separadamente. El dibujo de este ltimo punto resume las presencias y las materias con las que el arquitecto sueco Sigurd Lewerentz cre algunos lugares para la evocacin y el recuerdo. El punto de detencin es el lugar de la memoria pues es el lugar de la visibilidad. Porque yendo, puede verse algo?. Puede verse adnde se va? Es por lo que los caminos de estas obras invitan al hombre a que por un momento se pare. Luis Martnez Santa-Mara es arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid.

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

6

8

7

9

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Aldo Rossi

El cementerio de San Cataldo en Mdena

20

1

A mediados de 1971, en abril, sufr un grave accidente de trfico en la carretera de Estambul, entre Belgrado y Zagravia. Tal vez a consecuencia suya, como he dicho, naci en el pequeo hospital de Slawonski Brod, al mismo tiempo que conclua mi juventud, el proyecto del cementerio de Mdena. Estaba en la planta baja, en una pequea habitacin, junto a una ventana a travs de la cual vea el cielo y un pequeo jardn. Casi inmvil, pensaba en el pasado, pero tambin contemplaba el rbol y el cielo sin pensar en nada. Esa presencia y, al mismo tiempo, esa lejana de las cosas unida, adems, a la dolorosa conciencia de mis propios huesos me transportaba a la infancia. Al verano siguiente, durante el estudio del proyecto, tan slo conservaba esa imagen y el recuerdo del dolor de huesos: vea la conformacin osteolgica del cuerpo como una serie de fracturas a recomponer. En Slawonski identifiqu a la muerte con la morfologa del esqueleto y las alteraciones de que puede ser objeto. Ahora comprendo la parcialidad que hay en esa asimilacin de la muerte a una especie de fractura. Al acabar aquel proyecto, en noviembre, regres en automvil a Estambul. Esos dos viajes son como una continuacin del mismo proyecto y, a menudo, confundo sus lugares. Es un viaje interrumpido. El recuerdo ms importante es el de la visita a la mezquita verde de Bursa, en la que de nuevo prob una gran pasin por la arquitectura, cosa que raramente me ocurre. All fui presa de un sentimiento que no me haba conmovido desde la infancia: el de ser invisible, el de quedar, en cierto modo, al otro lado del espectculo. Esa imposibilidad de disfrutarlo del todo es lo que siempre me ha hecho sentir el arte, a excepcin del teatro, como una experiencia insatisfactoria. Creo que en algunos dibujos posteriores al proyecto del cementerio, reaparecen motivos del mundo turco, ya que, por as decirlo, tambin ah el tema principal se haba disuelto en el mismo proyecto. La forma osteolgica, a la que he aludido en otros escritos, quedaba unida en m a la idea de la deposicin de un cuerpo. Aunque no se trata de un tema caracterstico de la arquitectura, en el periodo de Slawonski me propuse representar una forma depositada: la arquitectura depositada era, para m, tan slo parcialmente antropomrfica. En pintura, el tema del Descendimiento, tal como puede apreciarse en Rosso Fiorentino o en el Antonello da Messina del Prado, es utilizado para estudiar las posibilidades mecnicas del cuerpo. Me ha parecido siempre que, por medio de esa anormal Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

1. Aldo Rossi, croquis, 1977 postura que adopta un cuerpo al ser transportado, la pintura puede llegar a comunicar un pathos muy especial. Son posturas que pueden relacionarse con las del 2. Aldo Rossi, dibujo de la ampliacin del Cementerio de Mdena,1971 amor, aunque no sean consecuencia de un movimiento interior, y ms bien muestren todo lo que de objeto tiene el cuerpo. Y esta calidad de objeto se convierte en algo particularmente doloroso y penoso para el espectador, el cual tiende a ver en ese cuerpo depositado la enfermedad ms que la muerte. Por otro lado, la representacin de un sistema, de un edificio, de un cuerpo depositado, supone su aceptacin, pero, al mismo tiempo, el deseo de romper su red de relaciones para transformar su significado que, en su inverosimilitud, se hace, ciertamente, ms inquietante. De ah las superposiciones, movimientos, sedimentaciones de objetos, identificaciones de materiales diversos. Existen ejemplos, como el del convento de Santa Clara en Santiago, que pueden avalar estas afirmaciones. Pero una vez sumergido de nuevo en el mundo lombardo, esos primeros anlisis del proyecto empezaron a mezclarse incmodamente con recuerdos literarios y figurativos provinentes de la izquierda manzoniana, del romanticismo de los excluidos. Antiguos patios y edificios milaneses, espacios pblicos, instituciones de caridad casi ofensivas, como las del Miln de Valera. Siempre me haban impresionado cuadros como Il Natale dei rimasti y Pio Albergo Trivulzio, de Angelo Morbelli: los observaba fascinado, sin poder juzgarlos. Ahora me serva de ellos como medios plsticos y figurativos, tiles para este proyecto. El estudio de las luces, los grandes rayos que caen sobre los bancos de los viejos, las precisas sombras de las figuras geomtricas de esos mismos bancos y de la estufa, todo pareca extrado de un manual de teora de las sombras. La gran habitacin, en la que las figuras se pierden como en una plaza, aparece invadida por una difusa luminosidad. El naturalismo elevado a sus ltimas consecuencias es la causa de esa especie de metafsica de los objetos; cosas, cuerpos de viejos, luces, un fro ambiente, todo lo vemos a travs de unos ojos aparentemente lejanos. Pero se trata de una lejana sin conmociones que tiene el mismo aire de muerte que el Pio Albergo. Siempre tuve presente este hospicio durante la redaccin del proyecto de Mdena, y la luz que penetra por sus vidrieras es la misma que en aqul atraviesa, con precisos rayos, la seccin del cubo. Era, en fin, una construccin abandonada en la que se detena la vida, quedaba en suspenso el trabajo, se volva incierta la propia institucin. Pero lo que ms me asombr fue ver cmo algunos crticos reducan el proyecto a una especie de experimento neoiluminista, lo cual deba ser consecuencia, ms que de una intencin crtica, del hecho de que fuera yo traductor de Boulle. En cambio, al verla ahora crecer, descubro en esa gran casa de los muertos la existencia de un intenso sentimiento de piedad, tal como ocurre en la tumba romana del panadero. Su ritmo de construccin es el de la mortandad urbana y, por tanto, hay en ella un tiempo ligado a la vida, al igual que, por otra parte, ocurre en todas las construcciones. De la misma manera que el proyecto, al edificarse, experimenta cambios, as tambin su forma, con ligeras variaciones, aparece de nuevo en muchos de mis 2

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

3. Interior de la primera planta del cuerpo perimetral 4. Planta del proyecto inicial para el concurso de la ampliacin del Cementerio de Mdena, 1971 5. Planta definitiva de la ampliacin del Cementerio de Mdena

22

dibujos. El azul del cielo era el lema del concurso, y ahora ya puedo contemplar los grandes tejados de plancha azul, tan sensibles a la luz del da y del atardecer, a las estaciones, que en ocasiones parecen de un azul profundo y de un clarsimo celeste en otras. Las paredes rosadas se superponen a la fbrica de ladrillo emiliano del viejo cementerio, y tambin ellas reflejan la luz aparentando ser casi blancas unas veces y otras de un rosa oscuro. Pero ya durante el proyecto ese edificio perteneca a las inmensas brumas del valle del Po, a las casas desiertas, abandonadas desde hace muchos aos, tras las grandes inundaciones; casas en las que an puede encontrarse la tacita rota, la cama de hierro, el cristal quebrado, la foto amarillenta, y la humedad, y las seales del ro exterminador. Pueblos en los que el ro reaparece con la continuidad de la muerte, dejando tan slo signos, seales, fragmentos; pero fragmentos entraables. Hay en Lisboa un cementerio que tiene el curioso nombre de cementerio de los placeres, denominacin que nadie ha acertado a explicar nunca. En Amrica hay cementerios grandes como parques o suburbios. Tal como ocurre con los de la vida, se dan costumbres y formas diversas en esos lugares de la muerte; pero, a menudo, apenas distinguimos la frontera entre las dos situaciones. Si tuviera que volver a redactar ese proyecto, seguramente lo hara igual. Seguramente repetira igual cada proyecto. Pero lo cierto es que todo lo pasado se convierte en historia, y se hace difcil pensar que las cosas pudieran haber ocurrido de otro modo.

3

Fragmento extraido del libro de Aldo Rossi "Autobiografa cientfica", 1981. Versin castellana, editorial Gustavo Gili, Barcelona 1984, pp. 22-24 Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

4 El proyecto para el Cementerio de Mdena sufri algunas modificaciones a lo largo de su elaboracin. Junto a la versin definitiva reproducimos aqu la planta del proyecto inicial, el cual obtuvo el primer premio del Concurso celebrado en 1971. La comparacin entre ambas imgenes nos permite advertir el ligero cambio en la posicin y formato del nuevo cementerio, as como la aparicin de un prtico pblico que establece un nexo peatonal entre las dos fachadas principales del complejo funerario. Otra modificacin concierne al piso enterrado que estaba inicialmente previsto, el cual fue eliminado por problemas derivados de las condiciones del suelo. Para compensar esta importante prdida en la capacidad del cementerio se aument una planta y se dobl la cruja de nichos a lo largo de todo el cuerpo perimetral. Al propio tiempo el elemento cbico pas a alojar el osario. Estos ajustes funcionales no implicaron ningn cambio en la idea formal, arquitectnica, del edificio.

5

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Una excursin a San Cataldo

Luca Falconi Di Francesco

"Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam" 1. Mattia P., antes de salir hacia Mdena, haba fotocopiado la doble pgina con la planta del cementerio de un librito dedicado a A. R. La llevaba plegada en cuatro partes en el bolsillo posterior del pantaln. Cuando lleg, la abri para consultarla como si fuese un mapa; luego la pleg al revs, para eliminar la deformacin del papel, y empez el recorrido caminando junto al muro del cementerio de Costa. Le pareci estar a los pies de la empalizada de una ciudad sitiada. Recorri la escalinata y la loggia con columnas para penetrar en la gran explanada interior. Pero el mapa no responda con exactitud a lo que vea. El recinto de Costa no estaba vaco tal como indicaba la representacin: una salpicadura de tumbas haba invadido el vasto rectngulo neoclsico; y aquella niebla, que en el relato de la autobiografa de A. R. penetra en SantAndrea de Mantova2, aqu desfiguraba de un modo imprevisible el paisaje asfixiante, congelado por la presencia polvorienta del bronce de Pomodoro. En los das que haban precedido al viaje, Mattia haba tratado de preparar su espritu leyendo El azul del cielo, ya que ese era tambin el lema que A. R. haba escogido para el proyecto que present al concurso para la ampliacin del cementerio. La visin saturada del paisaje, sin oxgeno, enmarcado por

24

1

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

las columnas de Andrea Costa, le hizo evocar de nuevo el relato de Bataille; e inevitablemente pens en Barcelona y en las desoladoras fotografas de Margaret Michaelis. Despus, para escuchar el eco de sus palabras reflejado en las paredes de la loggia, dijo en voz alta: Las frases estn ya muertas, inertes, como en los sueos... 3 Gir sobre s mismo. Velozmente, volvi a bajar los peldaos del podio y retom el camino que conduce al pequeo cementerio hebraico cuya puerta se lo trag. Se acord del de Praga que, como el cuerpo de un fetiche africano acribillado de pas y de clavos, era un triunfal amontonamiento de lpidas hincado en la tierra sin hierba: en San Cataldo el descampado, casi cuadrado, pareca vaco. Alz los ojos hacia el muro de recinto. Vio el largo prtico, la sucesin perspectiva de planos: los dibujos de A.R., casitas flotando con un distanciamiento metafsico. Luego se imagin el inquietante muro de las Storie di San Giovanni en la Capilla mayor de Santa Mara Novella. Si Ghirlandaio hubiese quitado sus personajes, hubiesen podido colocarse all un Nashe o un Pozzi puestos por Paul Auster, construyendo, fatigosamente, el muro de The Music of Chance en aquel trgico juego de la oca de la Ciudad del Mundo inventado por Stone. La gigantesca maqueta descrita en la novela lo haba inquietado siempre, y ms todava el modelo del modelo: la cnica tautologa no escap a una comparacin con el lugar en el que, ahora, se estaba moviendo. Lanz una ojeada al crematorio y corri hacia el prtico. Haca cada vez ms fro; la contraccin espacial debida a la presencia del largo corredor le oblig a avanzar; luego retrocedi. Las ruinas de las calles de las ciudades imperiales del prximo oriente romano, con su continua sucesin de columnas, muros y

1. Prtico de atravesamiento del cementerio edculos, le parecan tan desgarradoras de Mdena como la metfora urbana que el arquitecto haba querido representar aqu. 2. Osario de la ampliacin del cementerio de Retrocedi, abrumado por la inmensa Mdena longitud del prtico: las blancas capillas privadas, todas iguales, adosadas a los dos muros paralelos, eran ms elocuentes que cualquier otra retrica fnebre: Cabine dellElba, Impressions dAfrique,dimensin mnima del vivir 4. La ausencia total de basura en la planta baja de aquella especie de xystum una limpieza inslita, ni un solo desecho de los que habitualmente genera el culto a los muertos fue lo que le condujo a recordar lo que haba imaginado durante los das precedentes. Aquel espacio era la sala de pasos perdidos del nuevo cementerio. Ahora estaba convencido. Se acord tambin de la A que aparece serialmente repetida en los croquis de estudio de los bastidores de hormign que forman el prtico: es el sonido que se hace imagen - se dijo como en una de las diez Sephitot beli-mah 5. Es la A de A. R., la primera firma de este testamento de hormign en el cual se senta inmerso Mattia. Los pasos perdidos; lugar esotrico anterior a la entrada del recinto sacro; una rtula entre mbitos arquitectnicos distintos: aqu uno se desnuda, pens. Por segunda vez extrajo la fotocopia del bolsillo y luego se desliz a travs del portal del muro de recinto. Haba entrado en el cementerio de A. R. Vio el cubo rojo. Se dej atraer por l. Recorri el rea de las inhumaciones, pero no encontr ms que un tapiz verde: no haban tumbas, ni una sola de las ocho estelas de piedra que aparecen en los dibujos del proyecto. Se dirigi hacia el sagrario cbico, hacia la casa de los muertos. A.R. confeccion una tabla cuyo ttulo es el juego de la oca (de nuevo tena la sensacin de estar en una de las 63 casillas de ese antiguo juego). En dicha tabla, la proyeccin cenital de la 2

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

26

sombra de la casa roja sin forjados ni cubierta hubiera podido parecer una retcula ideal. El pavimento a base de cuadrados blancos y negros alternados es caracterstico de algunos templos esotricos en los que los iniciados dan sus primeros pasos para acceder a visiones ms amplias. Mattia saba, y as se lo confirmaba la fotocopia, que al final del recorrido deba encontrar un edificio de planta circular. Del cuadrado al crculo: no se le escapaba el simbolismo nada fortuito de ese recorrido. Pero la torre tronco cnica, recuerdo de un Boulle vido de formas puras expuestas al juego de la luz y de las sombras, no estaba all. Aquella ausencia gritaba una invocacin a la transformacin, como si el cementerio todo fuese un inmenso cenotafio a la memoria del hombre mismo. Mattia descubri tambin otras partes no realizadas: faltaba la sucesin 3 regular de paraleleppedos inscritos en un tringulo en planta: los osarios. Slo se haba construido un brazo plegado a 90 grados, una escuadra que, en el proyecto, se completa con un elemento simtrico y opuesto. Aquellos dos brazos elevndose al cielo, le recordaban el ideograma egipcio ka, de huidiza definicin pero que le pareca pertinente al lugar por su alusin al soplo vital en el momento de su separacin, aspirando a la perfeccin. Se imagin aquel tringulo en planta (issceles con un vrtice de 45 grados) como una flecha que indica un recorrido, mostrando a su vez la dificultad de cerrar una triangulacin 6. Observ estas y otras muchas cosas desde los ventanucos del ltimo nivel del cubo rojo, luego slo tuvo deseos de alcanzar un lugar caldeado, baj velozmente por la escalera metlica y, volviendo sobre sus pasos, sali del camposanto.4

Luca Falconi (Teramo, Italia, 1963) es arquitecto y redactor de la revista "Note".

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

3. La ampliacin vista desde el antiguo cementerio hebraico 4. Lmite del nuevo recinto 5. Interior del osario 6. Vista del cementerio desde el osario

5

Notas 1. A fin de que en la muerte encuentre al menos paz en una plcida morada. Con esta cita del libro VI de la Eneida empieza The Tomb de Howard Phillips Lovecraft. 2. Aldo Rossi, Autobiografa cientfica, Gustavo Gili ed., Barcelona 1981, p. 10 3. Georges Bataille, El azul del cielo, libros Hyperion, Ayuso ed., 1976, p. 105 4. Aldo Rossi, op. cit., p. 53 5. Sephitot abstractas, 6. Aldo Rossi, op. cit., p. 97

6

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Cementerio en Finisterre

Csar Portela

28

Nuestra cultura actual ha interpretado el cementerio como un recinto, un camposanto, limitado, acotado, cerrado. Como un mbito arquitectnico que tiene un dentro y un fuera. Por el contrario, la alternativa que aqu se contempla, viene de la mano de una tipologa de cementerio libre en cuanto a su estructuracin, que no implique la realizacin de grandes desmontes, procurando al mximo la adaptacin a la topografa existente y minimizando as el impacto arquitectnico que un cementerio al uso, compacto, provocara en el paisaje. La propuesta, en sntesis, contempla la construccin de un cementerio, fragmentado en un conjunto de pequeas edificaciones, articuladas en torno y a lo largo de pequeos caminos existentes, que discurren por las laderas de la montaa, carente de cualquier tipo de cierre, y con la presencia continua del mar como teln de fondo. La imagen del cementerio, ser la de un rueiro, una vereda, una senda, una serpe, que desciende sinuosamente por la ladera de la montaa hasta el mar, adaptando su trazado a la accidentada topografa del terreno y en cuyos bordes, las sepulturas: grandes cajones, bloques rocosos de geometra aristada, recuerdan las enormes formas granticas diseminadas en las faldas de los montes, que se acumulan en las revoltas, en los lugares ms 1 llanos, como si al rodar ladera abajo

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

encontrasen un lugar para detenerse, en tanto que otras, ms osadas, han superado los accidentes del terreno y ruedan y se precipitan por el acantilado, llegando hasta la orilla del mar, donde permanecen para siempre, siendo modeladas sus formas por la accin del oleaje y el viento, del tiempo, en definitiva. La ilimitada extensin del mar y el cielo constituyen el escenario csmico en el que se sita y se compone este proyecto de cementerio. El cementerio, el mundo de los muertos, entendido as, es una red de caminos que se extienden por el acantilado. El terreno no se mueve, el territorio no se modifica, el paisaje se transforma. Lo que aqu se propone, reconoce y respeta las preexistencias, se basa en ellas, las aprovecha, las utiliza y las integra como partes de un todo nuevo, y ello, simplemente, creando unos cuantos objetos, pero sobretodo creando nuevas tensiones. Porque lo importante de este proyecto no es el mdulo que es, o puede parecer, reiterativo, incluso torpe, sino la relacin entre estos mdulos. Lo importante no son los objetos, ni tan siquiera el proyecto, sino la estrategia. La estudiada diseminacin de estos objetos responde a la intencin de que sean encontrados al azar, como queriendo recordarnos que la muerte y los muertos estn all por donde vamos, all por donde el camino de la vida nos lleve. Al fin y al cabo no hace falta que nos la encontremos ya que siempre, de alguna manera, nos acompaa. La Topografa, el Silencio, la Ausencia y la Memoria, son siempre los inspiradores y los protagonistas de este proyecto. La Arquitectura, el resultado, casi una consecuencia.

2

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Csar Portela, Cementerio en Finisterre, 1997-99 1. Cabo de Finisterre, con el cementerio en primer trmino. Al fondo el Monte de O Pindo 2. Seccin del cajn con las sepulturas 3. Planta del futuro desarrollo del cementerio 4. Croquis de Csar Portela 5. Hrreos en Portugal. Bernard Rudofsky: "Arquitectura sin arquitectos"

30

3

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

MAR Y NAUFRAGIO A las mujeres y hombres del mar Traer los cuerpos de los muertos. Ponedlos ah, quietos y siempre vivos, la luna es un canario azul en los ojos de los muertos. Dejadlos. Traer los muertos, compaeros, despacio, posadlos: trenzas de vida que an laten; mujeres de mar escuchan llegar los barcos y en la ribera ponen patelas de silencio. Despacio. El da es claro como un paso de libertad. Los campos tienen colores vivos, y los pjaros posan sus voces en las ramas de los robles; cerezos; camelias... Todo parece nuevo en la tierra donde la traicin ya es vieja. Las mujeres llevan paos de luto en la cabeza y arrastran los pies con cadenas de tiempos modernos. Hay una mscara de piedra que avanza. Traer los muertos. ...Aqu; posadlos...; dejad que la luna los despierte; Alfonso Pexegueiro

4

5

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Carles Mart Ars

Hrreos de la memoria

32

El hombre ha dejado, desde siempre, la huella de su presencia sobre la faz de la tierra, transformando la naturaleza para aduearse de sus recursos y convertirla en su propia morada. El medio natural se va poblando, as, de artefactos, relieves, cultivos e incisiones que, an llevando la inequvoca impronta de la accin humana, acaban perteneciendo, como un ingrediente ms, al propio paisaje. En pocos lugares del planeta se manifiesta tan intensamente como en Galicia ese profundo dilogo entre el hombre y la naturaleza a cuyo fruto denominamos paisaje humanizado. La morbidez del relieve, el delicado encaje entre las formas de la tierra y el mar, el rico y variado manto vegetal, la articulada topografa de los valles, la atmsfera hmeda y la luz propicia a las distinciones y matices, todo ello contribuye a forjar esa imagen de Galicia en que la dispersin del asentamiento humano no equivale a una profanacin de la naturaleza sino ms bien a una exaltacin de su sacralidad, de su insustituible valor referencial para quien la habita o la recorre. La Galicia atlntica, en la que tanto abundan marias y estuarios, gndaras y ribeiros, lugares, todos ellos, en que los elementos de la geografa se diluyen y se funden en un dulce abrazo, nos sorprende en algunas ocasiones con episodios donde los rasgos del paisaje adquieren dimensiones heroicas. El mar, la tierra y el cielo son, entonces, personajes de una escena trgica que, en su sobrecogedora potencia, parece no requerir la presencia del hombre. Tal es el caso de la costa de Fisterra, la llamada costa de la muerte, tierra escarpada y abrupta, incansablemente batida por los vientos y azotada por las olas. Pero, tambin aqu, el hombre ha querido participar en la construccin del paisaje. Y ha sido, precisamente, la voluntad de honrar la memoria de los muertos, lo que ha propiciado esta decisin. Alguien que conoce el lugar y que sabe entenderlo ha escogido la ladera del monte que mira hacia el mar de medioda para inscribir en ella unos signos geomtricos que no parecen inspirados por un designio personal sino por esa universal interrogacin ante los enigmas del mundo que caracteriza a la especie humana, de la cual el artfice es, tan slo, un simple intrprete, alguien a quien los otros otorgan una misin para que la lleve a cabo en nombre de la colectividad. La cultura popular nacida del mundo campesino ofrece, en Galicia, numerosas

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

lecciones de cmo la intervencin individual en el territorio puede alcanzar a tener ese sentido colectivo; lecciones que, a menudo, la modestia de los medios empleados hacen an ms admirables. As, la laboriosidad annima de muchos constructores ha ido forjando la forma de las aldeas y los campos. El muro que afianza un camino o delimita un socalco, el cruceiro que seala una bifurcacin o establece un lmite, la arboleda que acota un lugar para la fiesta o delata la presencia de una fuente, son otros tantos elementos de un lenguaje que nos habla a todos y a partir del cual ha sido posible la construccin del paisaje. A esa tradicin parece invocar tambin el annimo artfice del cementerio de Fisterra. Las arcas que ha erigido para albergar a los difuntos y preservar su recuerdo entre los vivos, son el puro reflejo de la condicin igualitaria de la muerte: la gran igualadora. Pero, si a pesar de su desnudez geomtrica y de la ausencia de solemnidad que las caracteriza, poseen todava un gran poder de evocacin, ello se debe a esa declarada voluntad de pertenencia a una tradicin an reconocible y, en particular, a la analoga, tal vez inconsciente, que establecen con uno de sus ms destacados elementos: el hrreo. El hrreo, en cuyo nombre se conserva casi inalterada la propia raz etimolgica (del latn horrea, granero), acta en el mundo rural de Galicia, no slo como un sustancial elemento de identificacin de la casa y del predio, sino tambin como un autntico complejo simblico capaz de poner en relacin las preocupaciones ligadas a la vida cotidiana del campesino con los ritos estacionales del cultivo y la cosecha, y, por lo tanto, capaz de establecer una mediacin entre los estrictos problemas de la supervivencia y todo aquello que, al trascenderla, remite a una concepcin sagrada del mundo. Tal vez por ello el hrreo adopta la forma, y a menudo incluso las dimensiones, de un sarcfago, es decir, de una urna separada del suelo que contuviera los restos de un difunto en posicin yacente, tal como se acostumbra a enterrar a aquellos cuya memoria se quiere honrar de un modo especial. No es extrao, pues, que, a consecuencia de una de esas transformaciones por inversin tan caractersticas del pensamiento mtico-simblico, el hrreo, cuya forma tiene su origen en la preservacin del alimento, y por lo tanto de la vida, acabe por evocar, mediante una luminosa paradoja, la idea de la trascendencia y de la muerte. Y nada resulta ms hermoso que ver cmo la vida de las formas prosigue su declinacin del mito, tomando esta vez por intrprete al annimo artfice del cementerio de Fisterra quien, con su leve y nada literal evocacin del hrreo, logra, mediante un nuevo e imprevisto juego de reflejos, que las arcas funerarias que, con enorme cuidado, ha dispuesto mirando hacia los lmites del mundo, transmitan no tanto un sentimiento de tristeza y pesadumbre, cuanto una extraa sensacin de serenidad y de reconciliacin con la vida, con esa precaria y frgil victoria transitoria sobre la muerte a la que llamamos vida.

Localizacin de Finisterre en el perfil de la costa de Galicia

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Cementerio en Camarma de Esteruelas

Carlos Puente

34

1

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Camarma de Esteruelas es un pequeo pueblo de la Meseta Sur, a escasa distancia de Alcal de Henares. Fundamentalmente agrcola, cuenta tambin con alguna industria y como tantos pequeos y grandes pueblos, en aras del progreso y por un pudor que trata de borrar la parte de su memoria asociada a las imgenes ms sencillas de su pasado, se dedica con ahnco a la sustitucin de las arquitecturas del barro y la cal por otras que le son ajenas. El existente cementerio, a la entrada del pueblo, es un caso significativo de tal actitud. Circundado por un muro de ladrillo, en zona que se prev de expansin urbana, podra llegar a ser en la retina parte de un confuso magma cermico, donde compitiesen por tomar protagonismo viviendas adosadas, escuelas y polideportivos. Se plantea la ampliacin necesaria del mismo como oportunidad de reconducir la imagen del conjunto a terrenos menos ambiguos. Esta ampliacin se concibe como extensin de las tapias hacia el sur, utilizando un lenguaje elemental en la construccin y unificando con el sencillo recurso de revoco, la parte vieja con la nueva. Un atrio en la entrada sirve como lugar de encuentro y espera y, a pesar de su sencillez, no rehusa mostrar una cierta solemnidad en su composicin. Algunos acentos simblicos, el trigo que es vida y la medida del tiempo que es vanidad, nos recuerdan el acto que all se representa. En el interior, con una sencilla ordenacin de las fosas y los futuros setos, se pretende evitar el carcter masificador de tantos cementerios, creando pequeos recintos que favorezcan la intimidad.

2

3

4

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Fernando Espuelas

Exitus

36

Cuantos edificios tendrn un muerto clandestino en sus cimientos. Muertos fragmentados y dispersos son depositados bajo las losas de iglesias y catedrales. Alrededor de la tumba de Celso se levanta la ms exquisita biblioteca de la Antigedad, la que en feso hizo construir su hijo Julio Aquila con la plena voluntad de dar forma a su memoria. La memoria, gran motor para construir, tambin lo es para destruir. Calgula arras una hermossima casa por el placer que su madre haba obtenido en ella. Sharon enva con metdico ensaamiento sus excavadoras a derribar casas palestinas como salvaje conmemoracin de algn activista recientemente abatido. En culturas protohistricas de Egipto y Mesopotamia se enterraba a los muertos bajo el suelo de las viviendas. Pero con el surgir del pensamiento abstracto y religioso al muerto se le separa del mundo de los vivos para ser acogido por la tierra, por la madre Tierra. Los tmulos neolticos aparecen en el paisaje como protuberancias que muestran el embarazo inverso en el que el difunto, manteniendo su menguante integridad, espera el otro mundo. La tumba ha sido en diversas etapas de la Historia la mejor expresin de la arquitectura. Los dlmenes y las cmaras neolticas son las primeras manifestaciones constructivas que han perdurado. Las pirmides de Egipto representan el mximo avance en el conocimiento y en la tcnica de su poca. En Occidente, lejos de aquella solemnidad grandilocuente, la tumba etrusca es la recreacin de la casa. El espacio se excava reproduciendo la distribucin, las dimensiones y la configuracin domstica. All los felices difuntos, rodeados de sus allegados y de sus objetos queridos, disfrutan de un banquete perpetuo y de una conversacin inacabable. El cementerio cristiano, el campo santo, es un recinto para el reposo, un lugar acotado y cerrado por un muro que lo separa del mundo de los vivos. Durante mucho tiempo se situ junto a la iglesia y en su interior pacan las tumbas a la sombra de la casa del divino pastor. El paulatino proceso de masificacin y secularizacin de la sociedad ha transformado los cementerios en aparcamientos de difuntos sometidos a las leyes del mximo aprovechamiento y de la vulgaridad repetitiva. Los deudos de los fallecidos intentan paliar esta situacin mediante patticos alardes de lpidas estridentes y florilegios artificiales. La consecuencia es que el cementerio en la actualidad no es ms que un lugar para olvidar a los muertos. A pesar del paulatino eclipse de su papel en la sociedad moderna, el cementerio ha conseguido que algunos arquitectos como Asplund, Lewerentz, Scarpa, Rossi o Miralles, hayan volcado en este tipo de proyectos lo mejor de

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Pginas 34 y 35: 1. Vista del atrio de acceso desde el interior del cementerio 2. Plano de emplazamiento 3. Interior del atrio de acceso 4. Detalle de la puerta principal Pgina 37: 5 5. Alzado exterior del atrio 6. Planta del atrio 7. Alzado interior del atrio 8. Seccin transversal del atrio

6

7

8

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

38

su sensibilidad. Y precisamente por su papel marginal y la potencia de su funcin las intervenciones en cementerios permiten desarrollar aspectos simblicos y poticos vedados a la mayor parte de las arquitecturas utilitarias. Un muro enjabelgado, la teja porosa, el portaln en sombra. La mirada distrada cree que se trata de una construccin rural, tradicional y annima. La cegadora luz de la meseta ayuda al equvoco. Callado, real hasta lo inverosmil, el lugar nos engaa. Mas tarde, como el protagonista de Pedro Pramo, acabamos sabiendo que tras esos muros slo habitan muertos. Podra ser Comala, pero no, es Camarma. Carlos Puente en su trabajo en el cementerio ha reducido al mnimo la intervencin con resuelta seguridad. Ha entendido que el muro que acota fsicamente el recinto trasciende la simple funcin de separacin espacial para convertirse en el limes, la frontera entre la vida y la muerte. A partir de este entendimiento aglutina la intensidad de su propuesta en el paso entre ambos mundos que en este caso es ms que una entrada una salida hacia el interior: el ltimo lugar para ver el llano y los trigales. Se llega a la conclusin de que al arquitecto le interesa, ms que la residencia y la duracin, el momento, la fugacidad doliente del entierro, la ceremonia, la despedida. Tenemos eso: una tapia encalada, un soportal de tejavana y nada ms. Aunque s hay algo ms: smbolos. Los smbolos son aqu escuetos y precisos, quieren aportar sin dramatismo referencias para vivir intensamente el lugar. La columna decapitada se sita en el centro del vano partindolo en dos como un obstculo, como un punto de inflexin entre dos eternidades. La columna en la cultura cretomicnica simboliza la deidad. Como sucede en la ciudadela de Micenas, su imagen se situaba sobre los dinteles porque esa columna, emparentada con el labrix, es el antecedente del dios Jano, guardin de las puertas y cuyas dos caras contemplan simultneamente el pasado y el porvenir. En el libro de Job se dice que el da del Juicio Final Jehov derribar las columnas que sostienen el mundo. Luego estn las cruces, una metlica, tan esbelta que casi ni se ve y otra de luz rasgada en la puerta. La primera no es aqu una referencia martirolgica sino el encuentro entre dos direcciones, la interseccin de dos trayectorias, la de la vida terrena y la del ms all, ordenada y abcisa que confluyen en el punto nico y fatal. La cruz de luz de la puerta es una mirilla o tronera por la que algo del interior quiere salir y es tambin una posibilidad de mirar sin entrar, de comprobar que los muertos siguen tan quietos, tan pacientes, dndose a comer a pjaros y gusanos, comerciando bacterias y aminocidos con la tierra indiferente. Dentro, el reloj sin manillas es una alegora recurrente que muestra la perplejidad ante este fenmeno que no cesa. Aqu ya no rige la mxima: tempus fugit, el tiempo tras la muerte se estanca en un pantano en el que el difunto queda a la deriva. Un tmulo de hormign encofrado con caas recuerda la frgil barquilla en la que Moiss fue abandonado en el Nilo. All, el difundo recin muerto ha de esperar a Caronte. Sin embargo tambin hay smbolos de esperanza: la cruz luminosa y vegetal que se recorta en la puerta y la gavilla de trigo colgada sobre ella. La promesa de volver a la tierra o al seno de Dios intenta consolar por lo que se pierde. La humilde construccin acoge al muerto, tan desvalido, y pone al alcance de los vivos unos cuantos smbolos que recuerdan la fragilidad de la existencia y al mismo tiempo la esperanza o la

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

resignacin a seguir siendo, a volver en trigo o en cuerpo mstico, a volver con la primavera como Persfone o Amaterasu. Fernando Espuelas es arquitecto y autor del libro El claro en el bosque, 2000.

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Concurso para la ampliacin del cementerio de Venezia

Jordi Ros

40

1

"La administracin Municipal de Venezia ha decidido organizar un concurso para la ampliacin del cementerio, solicitando la energa de la mejor arquitectura italiana y europea para elaborar las soluciones proyectuales ms idneas que satisfagan las exigencias funcionales futuras, sin comprometer la fragilidad del paisaje de la laguna veneciana". Con estas elocuentes palabras, a modo de bando, el Ayuntamiento de Venezia anima a las ms afiladas espadas internacionales a batirse en la ampliacin de su mtico cementerio de San Michele en Isola. Los primeros movimientos de esa partida compleja son realizados previamente por la propia Administracin que decide vincular dos problemas acuciantes, para su mutua resolucin, a saber: - Encontrar destino al importante volumen de fangos generados por el saneamiento de los canales de la ciudad. - Satisfacer las demandas de ampliacin de servicios y de sepulturas de un cementerio densificado y de difcil expansin. El trenzado de ambos temas configura una propuesta que renuncia a un nuevo cementerio en tierra firme y se asienta sobre un proyecto de nueva plataforma insular que debera, con la ayuda de los concursantes, hacer de los fangos un lugar y del programa de necesidades un ejemplo de arquitectura.

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

De hecho la ampliacin de la isla no es algo ajeno a la historia funeraria de la Serensima. A principios del s.XIX, tal como sucediera en otras ciudades italianas y europeas, un edicto napolenico decreta el traslado de los cadveres fuera de los confines de la ciudad. La medida higienista es de especial necesidad en una ciudad como Venezia cuyo nivel fretico en el centro histrico no permita enterramientos a una cierta profundidad, con lo que se 2 provocaban por un lado fuertes hedores y por otro peligro de contaminacin de pozos cercanos a iglesias y cementerios. El lugar escogido para la ocasin es la cercana isla de San Cristoforo della Pace, con lo que el cementerio cristiano (el judo se mantiene hasta la actualidad en el Lido) inicia su particular viaje en esa gran gabarra que se percibe desde la cara septentrional de la ciudad. Al poco tiempo se hace necesaria una ampliacin y se opta por la anexin de la vecina isla de San Michele que ofrece adems la ventaja de contar con una iglesia (primer ejemplo renacentista de la ciudad, diseada por Mario Cordussi alrededor de 1500) donde realizar los oficios fnebres. Hacia 3 1840 las crecientes necesidades funerarias de la ciudad reclaman una nueva ampliacin. En este caso se opta por desecar y rellenar de fangos los cerca de un centenar de metros que separan los dos promontorios. Para poner orden en esa ambiciosa operacin, el ayuntamiento decide convocar un concurso de reforma y ampliacin del que resulta ganador el joven Annibale Forcellini con una propuesta neoclsica cuyo trazado ortogonal se remata, a cota elevada, por un muro de mampostera de piedra de Istria que protege el terreno de las mareas de la laguna. Sobre ese proyecto cerrado, cuyas variaciones dificultaron su finalizacin durante un siglo, el ayuntamiento se embarca,en 4

1. Emplazamiento del concurso en la isla de San Michele in Isola, Venezia 2. Grabado de San Cristoforo della Pace en primer trmino y de San Michele 3. Vista interior del cementerio de San Michele 4. Vista exterior del cementerio de San Michele Pgina 42: esquemas realizados por P. Tena

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

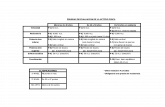

PRIMER PREMIO : DAVID CHIPPERFIELD

SEGUNDO PREMIO : ENRIC MIRALLES

TERCER PREMIO : CARLES FERRATER

42

CUARTO PREMIO : GIORGIO LOMBARDI

PROYECTO DE ANTONIO MONESTIROLI

1998, en el nuevo concurso. El programa propuesto se reparte en dos fases: La primera de ellas, con una superficie aproximada de 15.000 m2, propone la regularizacin por el nordeste del perfil ortogonal de la isla. El programa de esta fase ha de contener capilla, tanatorio, crematorio, la fosa comn, y el rea de servicios funerarios, con su atracadero correspondiente. Opcionalmente se podrn incorporar una parte de las sepulturas. La segunda fase, con una superficie aproximada de 50.000 m2, se asentar en la cara este de la isla, sobre la nueva plataforma de fangos ganada al mar. El programa deber completar la demanda de 15.000 nuevas sepulturas cuya tipologa se descompone en un 50% de tumbas, un 40% de nichos y un 10% de columbarios de restos mortales o incineraciones. Al concurso se presentaron 145 equipos de arquitectos de los que 15 fueron seleccionados. Como dijera en su da A.Viaplana, la historia de los concursos es tambin la historia de sus tribunales. Y esta historia tuvo por jurado, a L.Benevolo, A.Foscari, K.W. Forster, M. De Michelis, B. Secchi, P.A. Croset y S. Boeri, aparte de los correspondientes representantes polticos y expertos tcnicos. A las imgenes que seguidamente se publican de los proyectos de D.Chipperfield, E.Miralles y B.Tagliabue, C.Ferrater y G. Lombardi, que coparon, por este orden, los premios del concurso, se aaden las del proyecto de A. Monestiroli, por su interesante modo de afrontar el tema. David Chipperfield Uno de los primeros rasgos que destacan de la propuesta de D. Chipperfield es el de su compacidad. El proyecto est constituido por un conjunto arracimado de prismas de diferente proporcin que se muestran como una nica

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

entidad volumtrica, ajena visualmente a las dos fases del concurso. Externamente se muestra como una serie de volmenes abstractos y hermticos, ordenados ortogonalmente respecto a las directrices del cementerio actual, por cuyos intersticios discurren unos espacios labernticos que secuencialmente se comprimen o se expanden concatenando, a travs de senderos angostos, plazuelas y canales que, acaso, evocan fragmentos de la historia urbana de la otra orilla de la laguna. Cada volumen tiene proporciones diversas atendiendo a usos y lugares. Entre ellos destaca el cuerpo del crematorio que se eleva notablemente sobre el resto de las construcciones, ejerciendo de contrapunto visual a la iglesia de San Michele. Su permetro rectangular filtra la luz a travs de una celosa de piedra de Istria, material que viste a su vez las principales edificaciones. En torno a l y prximos a la drsena se sitan el resto de los servicios requeridos en programa. Slo cuando se penetra en el interior a travs de las escasas y reducidas aberturas de esas edificaciones, se descubre que se trata de volmenes vaciados que conforman patios cuyo permetro rectangular, de seccin porticada, contiene principalmente los nichos. Esa estrategia visual permite a su vez un doble registro que logra simultanear unas circulaciones exteriores ms pblicas, ajenas a la actividad funeraria, con otras ms privadas, vinculadas al culto de los difuntos, en el interior de esos recintos que favorecen el recogimiento. Para la segunda fase, Chipperfield plantea una plataforma rectangular que se coloca paralelamente al perfil actual de la isla. En ella dispone, sin solucin de continuidad, el resto del programa, lo que permite establecer una lectura en que la propuesta se apropia de la

David Chipperfield

Los autores, 2002; Edicions UPC, 2002.

Enric Miralles y Benedetta Tagliabue