a dental ANTROPOLOGÍA DENTAL En general, los dientes se clasifican de acuerdo a piezas dentarias...

Transcript of a dental ANTROPOLOGÍA DENTAL En general, los dientes se clasifican de acuerdo a piezas dentarias...

������������������

���������������� ����������������� �

���������

����� �

����������� ���������������� �����������

������������ � ����� ���������� �����

�����

���

��

��

���

��

� �

!"#

��

���

$�

%

Compendio de métodos antropológico forensespara la reconstrucción del perfil osteo-biológico

Udo Krenzer

Tomo VIAntropología dental

Guatemala2005

Elaborado por:

Financiado por:

Diseño de portada:

Diagramación de interiores:

Udo KrenzerCentro de Análisis Forense y Ciencias AplicadasCAFCA2 calle 6-77, zona 1Ciudad, GuatemalaTeléfono: (502) 2253-2080http://www.cafcaguatemala.org

DED, EED

Rafael Molina

CIBER NEGOCIOSTeléfonos: (502) 2450-4889 (502) 2256-1276E-mail: [email protected]

Primera edición 2006Serie de Antropología Forense Tomo 6

ISBN: 99922-859-6-6

i

Compendio de métodos antropológico forensespara la reconstrucción del perfil osteo-biológico

Tomo VI

Antropología dental

Contenido

1. Antropología dental 11.1. Introducción 11.2. Morfología dental 21.2.1. Fórmulas dentarias 31.2.2. Estructura dental 41.2.3. Varíantes morfológicas 221.3. Morfometría dental 321.4. Mordida 371.5. Patología oral 381.6. Cambios artificiales 491.7. Odontología forense 52

Bibliografía 59

IntroducciónANTROPOLOGÍA DENTAL

1. Antropología dental

1.1. Introducción

Para el antropólogo, la dentadura es una de las partes más importantes de la anatomía humana, porque le brinda información fiable de los individuos analizados sobre la edad, sexo, nutrición, salud, entre otros. Las raíces de la antropología dental datan en la antigüedad griega por las investigaciones sistemáticas efectuadas por Aristóteles e Hipócrates. Hoy en día la antropología dental forma un subtema específico de la antropología física (figura 1), aunque la mayoría de los investigadores de esta disciplina son dentistas. Por sus trabajos en los años 50, se refiere a Albert A. Dahlberg como decano de la antropología dental (Alt et al. 1998). Durante los siglos pasados se ha acumulado mucha evidencia e información sobre los dientes en su contexto, como reflejan los simposios de la antropología dental que se han efectuado a partir del año 1967. A causa de la determinación genética significativa, el desarrollo dental y la dentición parecen básicamente iguales en todos los seres humanos. Aparte de este plan generalizado, los dientes poseen características morfológicas y morfométricas específicas, que varían entre y dentro de las poblaciones.

Fig. 1 Disciplinas científicas alrededor de la antropología dental (modificado, según Alt et al. 1998)

La composición del color, forma, tamaño y posición de la dentición construyen una imagen única de las personas. Por eso, la odontología forense como ciencia, que analiza la dentición humana en el contexto medico-legal, brinda aportes valiosos para la identificación de víctimás (capítulo 1.7.). Debido a que los dientes están construidos por materiales duros y densos, se conservan mejor que los restos óseos en general. Por eso, la dentadura representa una base importante para los análisis antropológicos y forenses.

1

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

El valor de los dientes en el análisis antropológico, en comparación con otro material óseo es que éstos permiten:

• Determinación concreta de la especie • Análisis de especimenes fósiles, históricos y recientes• Determinación del sexo (consultar tomo II) y edad (consultar tomo III para adultos

y IV para subadultos)• Reconstrucción de la nutrición

Y también se caracterizan por:

• Baja tasa de descomposición, que permite mejor conservación• Características individuales que facilitan la identificación• Características específicas de grupos ancestrales• Conocimiento sobre la herencia de características dentales• Indicios de ritos culturales• Indicios de crecimiento y desarrollo (ontogénesis).

1.2. Morfología dental

Con respecto a la dentadura se observan leves especialidades en la descripción anatómica. Existen cuatro tipos de dientes en el arco dental humano: incisivos, caninos, premolares y molares. Esta clasificación tiene su base en la morfología específica, que refleja también la función de cada uno de los tipos dentarios. Las razones genéticas o del desarrollo para dicha morfología son desconocidas, sin embargo existe la sugestión, que la dentadura está bajo la influencia morfogenética, que controla su expresión morfológica. Esta teoría, elaborada por Butler (1939) y adaptada por Dahlberg (1945, 1949, 1963) expresa, que los distintos tipos parecen ser estables y menos varíables que otros dientes dentro del grupo. En el ser humano existen obviamente dos tipos dentarios distintos, primero la dentadura decidua o primaria, que consta de 20 piezas dentales (8 incisivos, 4 caninos, 8 molares), y segúndo la dentadura permanente, que consta en total 32 de piezas (8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares, 12 molares). Cronológicamente se trata la dentición primaria, la dentición mixta y la dentición permanente. 2 1 2 3La fórmula dental se expresa en adultos: I C PM M 2 1 2 3

para cada uno de los cuatro cuadrantes maxilares y mandibulares con el código I= incisivos C= caninos PM= premolares M= molares. 2 1 2La fórmula dental para subadultos es: i c m 2 1 2para cada uno de los cuadrantes con el códigoi= incisivos c= caninos m= molares.

2

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

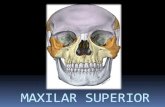

En general, los dientes se clasifican de acuerdo a piezas dentarias superiores en el maxilar superior e inferiores en la mandíbula o maxilar inferior, y de acuerdo a su posición en el arco dental como anteriores (incisivos y caninos) y posteriores (premolares y molares).

1.2.1. Fórmulas dentarias

Para la descripción dental, varios investigadores han elaborado diferentes fórmulas de la nomenclatura dental (ver tablas 1 y 2).

La fórmula universal o el odontograma de la ADA divide el aparato másticativo en cuadrantes y numera las piezas dentarias correlativamente desde 1 hasta 32. La numeración comienza en el cuadrante superior derecho en el tercer molar, y sigue en dirección de las agujas del reloj al cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior izquierdo hasta terminar en el cuadrante inferior derecho. En cuanto a los dientes deciduos, se sigue la misma secuencia de los cuadrantes utilizando las letras desde la A hasta la T.

La fórmula de Palmer o el sistema de Zsigmondy divide la cavidad bucal en cuadrantes, dos superiores (derecho e izquierdo) y dos inferiores (derecho e izquierdo). Según Palmer, se enumera las piezas dentales del 1 al 8, empezando con los incisivos centrales, puestos en ángulos, que indican el cuadrante (ejemplo: 4). Para dientes primarios se utilizan letras minúsculas, de la a hasta la e.

El sistema de Haderup es similar a la fórmula de Palmer, utilizando los símbolos + para dientes superiores y – para inferiores y un número correlativo, contando los dientes desde la línea media hacia la distal.

La fórmula de la Federación Dental Internacional (FDI) es utilizada y recomendada por la Organización Mundial de la Salud (WHO) y de Interpol. Se divide la cavidad bucal en cuadrantes, asignándole números a cada uno correlativamente, siguiendo la dirección de las agujas del reloj con el inicio en el cuadrante superior derecho. Así, el maxilar derecho conforma el cuadrante 1, el maxilar izquierdo el cuadrante 2, la mandíbula izquierda el cuadrante 3 y finalmente la mandíbula derecha el cuadrante 4. El método utiliza además números desde 1 hasta 8 para las piezas permanentes, empezando el conteo por el incisivo central en el maxilar derecho, terminando en el tercer molar de la mandíbula derecha. Para nombrar los dientes primarios, continúa con el conteo según el mismo esquema, numerando los cuadrantes 5, 6, 7 y 8 (Alt & Türp 1998, Hillson 2002).

3

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Tabla 1 Denominaciones comunes para la dentición permanente (modificado, según Mayhall 2000)

Tabla 2 Denominaciones comunes para la dentición decidua (modificado, según Mayhall 2000)

1.2.2. Estructura dental

El siguiente apartado refleja las recomendaciones para la identificación de piezas dentales, presentadas por Bass (1995) y enriquecido por descripciones de Hillson (2002).

4

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

Terminología y orientación

Cada diente consiste en tres regiones (figura 2), las cuales son:

1) Corona – encima de la gingiva, cubierta con esmalte; en incisivos con borde incisal, en caninos con una cúspide y en molares y premolares con varías cúspides

2) Cuello o cervix– porción debajo de la corona y conocida como la unión cemento-esmalte

3) Raíz – porción debajo de la corona y el cuello, ubicada en los alvéolos; cubierta y fijada por cemento; incisivos, caninos y algunos premolares poseen una raíz, molares y algunos premolares múltiples.

Fig. 2 Sección dental con localización de las uniones (modificado, según Rodríguez Cuenca 2003)

Las uniones principales son:

1) Unión cervicoesmalte – línea con la extensión más apical del esmalte2) Unión dentinoesmalte (dej) – área de la unión del esmalte con la dentina 3) Unión cementoadamantina (cej) – línea de unión del cemento con el esmalte4) Unión cementodentina (CDJ) – línea de unión de cemento con la dentina

Según Rodríguez Cuenca (2003), la composición de los dientes comprende tejidos duros y blandos. Dentro de los primeros están el esmalte, el cemento y la dentina. El tejido blando es la pulpa dentaria. El esmalte, que recubre la corona y el cemento de

unión cementodentinal

unión cementoadamantina

corona

unión dentinoesmalte

raíz

cuello

5

6

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

la raíz se une en la zona cementoadamantina o línea cervical, que forma el límite de demarcación de la corona con la raíz. La capa más delgada de esmalte se ubica en la unión cementoadamantina, y la mayor en las cúspides. El esmalte es el tejido más duro y quebradizo del organismo humano, compuesto aproximadamente un 96% de sustancia inorgánica y el 4 % orgánica. Su color varía entre blanco grisáceo y amarillo, dependiendo del grado de translucidez del esmalte o de la dentina subyacente. La estructura esencial de la matriz del esmalte son los prismás de esmalte y los bastoncillos, que se disponen transversalmente desde la unión dentina – esmalte hasta cerca de la superficie de la corona, donde se ubican también las estrías de Retzius. Parte del diente tiene una delgada capa de esmalte aprismático. Las bandas de Wilson se correlacionan con defectos hipoplásticos (ver capítulo 1.5., Hillson 2002). La dentina es un tejido duro, denso y calcificado, que forma la mása principal del diente. Su color es amarillo y es de naturaleza elástica. Su composición química es de 70% de sustancia inorgánica y 30% orgánica. A diferencia del esmalte, la dentina puede regenerarse, formando dentina secundaria de color parduzco en la cámara pulpar, y dentina tercera con finalidad de reparación (Hillson 2002). La dentina está cubierta por esmalte en la corona y por cemento en la porción radicular.

El cemento cubre la raíz del diente y sirve como medio de unión del diente con el alveolo, mediante el ligamento periodontal. La composición química comprende un 50% de sustancia inorgánica y 50% orgánica. El cemento acelular cubre la totalidad de la raíz anatómica y su menor espesor se localiza en la unión cementoadamantina. El cemento celular se confina al tercio apical de la raíz y puede reproducirse, por consiguiente compensar los efectos del desgaste en la superficie oclusal de la corona.

La pulpa ocupa la porción central del diente. Está rodeada de dentina y juega un papel importante en la embriogenia, pues da origen a los odontoblastos, que producen la dentina. La pulpa posee una abundante red de vasos y fibras nerviosas; se distribuye tanto por la corona como por la raíz, hasta llegar al orificio apical por el cual penetran los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios.

En resumen, los componentes principales de las piezas dentarias (figura 3) son :

1) Esmalte – producto de la mineralización, tejido compacto, duro, blanco que cubre y protege la dentina; a través de microscopio se pueden distinguir diferentes muestras de los prismás del esmalte (estriación de hunter-schreger)

2) Cemento – capa de tejido óseo que cubre la raíz 3) Dentina – tejido que rodea la pulpa y que está cubierta por esmalte en las porciones

expuestas y por cemento en las partes implantadas4) Cavidad de la pulpa – cámara y canal dentro del diente que contienen tejido

blando conocido como pulpa5) Pulpa – tejido blando dentro de la cavidad de la pulpa con nervios y células

sanguínea

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

Fig. 3 Sección dental con componentes principales (modificado, según Rodríguez Cuenca 2003)

Las caras o superficies de los dientes son las siguientes:

1) Labial o bucal (vestibular) – en incisivos y caninos hacia los labios y en postcaninos hacia la boca

2) Lingual – en piezas inferiores hacia la lengua 3) Palatal – en piezas superiores la cara en relación directa con el palatino 4) Oclusal – superficie de los dientes, que está en contacto con sus antagonistas5) Incisal – superficie de los incisivos, que está en contacto con sus antagonistas6) Mesial – superficie del diente, que está ubicada con el vecino hacia la línea

media7) Distal – superficie del diente, que está ubicada con el vecino hacia atrás o más

lejanos a la línea media 8) Proximal – cara entre piezas vecinas9) Cervical – área hacia la unión entre esmalte y raíz10) Apical – hacia la punta de la raíz

Para la identificación de las piezas dentales se utilizan estructuras y leyes morfológicas; un ejemplo son las líneas de imbricación, conocidas como periquematíes, menos marcadas en piezas posteriores. Las escotaduras mesiales de los dientes son más profundas que las distales, y su profundidad disminuye desde anterior hasta posterior.

esmalte

dentina

pulpacemento

7

8

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Además, la cara meso-proximal es en general mayor que la cara disto-proximal.

Bass (1995) propuso los siguientes 5 pasos, que se aplican para el reconocimiento de las distintas piezas dentarias:

1) Determinar si el diente es deciduo o adulto – la dentadura decidua es más pequeña y amarilla a causa de capas delgadas de esmalte y cemento

2) Determinar el tipo de diente – incisivo, canino, premolar o molar3) Determinar si el diente es del maxilar o de la mandíbula4) Determinar su posición en el arco dental – incisivo central o lateral, primer o

segúndo premolar, primer, segúndo o tercer molar5) Determinar el lado – derecho o izquierdo

IncisivosUbicados antero-central en el arco dental (figura 4 y 5), los incisivos son los dientes diseñados para cortar. Se caracterizan por tener raíces únicas y coronas con un borde oclusal (mesodistal) afilado. Dentro los especímenes arqueológicos los incisivos son los dientes con poca representación en el inventario, debido a la frecuente pérdida posmortem que se explica por las raíces cortas (ver tabla 3).

Deciduo vrs. adultoLos incisivos deciduos (consulta tabla 4) son más pequeños y más amarillos que los permanentes. En el arco dental con dientes deciduos existen espacios entre los incisivos. Las raíces se forman después que se ha terminado la formación de la corona. Una vez formados, los dientes no siguen creciendo, al contrario que el maxilar y la mandíbula, lo cual produce espacios mientras se está en desarrollo. La varíante más frecuente (>92%) en incisivos deciduos guatemaltecos es la cara lingual, que presenta poca concavidad y ninguna proyección del cíngulo hacia incisal (Barrios Mazariegos 1999).

TipoLos incisivos poseen una raíz, que no es tan grande como la de los caninos; una corona con borde mesodistal (oclusal). Particularmente en asiáticos e indígenas se presenta la forma de pala en la cara lingual de la corona y a veces también una extensión del esmalte en la cara labial, produciendo incisivos de forma de doble pala. La forma de barril está descrita por la extensión del esmalte que rodea la región central.

Maxilar o mandibularLos incisivos superiores son más grandes, poseen una corona como una pala y tienen un cíngulo.Los incisivos inferiores son más pequeños, tienen una corona más estrecha y no presentan cíngulos (ver tabla 5).

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

PosiciónLos incisivos centrales superiores son los más grandes, tienen el ángulo mesial cuadrado y el ángulo distal redondeado, frecuentemente en forma de pala. Los incisivos superiores laterales son más pequeños que los centrales, poseen usualmente una perforación en la base del cíngulo; a veces están en forma de pala. Los incisivos inferiores centrales son los más pequeños de éste tipo. Los incisivos inferiores laterales poseen coronas más anchas que los inferiores centrales, pero más pequeñas que los superiores; poseen una corona amplia en la superficie oclusal, extendida como un abanico (ver tabla 6).

LateralidadLos incisivos superiores tienen el ángulo meso-oclusal en forma rectangular, el ángulo disto-oclusal es redondeado. Los incisivos inferiores tienen raíces aplanadas en el plano perpendicular al eje de la corona. Las raíces son más amplias labio-lingual que meso-distal. Ubicado con la superficie lingual enfrente del observador, la fosa en la superficie plana de la raíz (superficie distal) indica el lado, es decir cuando la fosa está en el lado derecho de la superficie distal, el incisivo es del mismo lado derecho.

Tabla 3 Características generales de incisivos (según Hillson 2002)

1 superficie labial convexa, superficie lingual cóncava2 superficie lingual con reborde marginal distal y medial, con tubérculo3 superficie medial más recta y superficie distal más pandeada hacia distal 4 borde incisal inclina desde mesial hacia distal

5 curva oclusal del borde cervical es mesial más alto que distal (pronunciada en permanentes)

6 elemento labial de la raíz es más abultado que lingual7 ligera curva distal del ápice de la raíz

Tabla 4 Características de incisivos deciduos (según Hillson 2002)

1 incisivos deciduos son más pequeños que permanentes2 raíces deciduas se reabsorcionan a causa de exfoliación más rápido 3 raíz en deciduos es corta en relación a la corona4 coronas de deciduos superiores son largas en relación a la altura5 desgaste más rápido en deciduos6 incisivos deciduos poseen tres mamelones, el central está más pequeño que los laterales7 en deciduos la cavidad pulpar es menos pronunciada 8 canal de la raíz tiene un diámetro grande en relación al diámetro de la raíz

9

10

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Tabla 5 Diferencias entre incisivos superiores e inferiores (según Hillson 2002)

1 incisivos superiores más grandes que inferiores2 corona de los superiores más pronunciada en forma de pala, con superficie labial amplia y

convexa, tubérculo grande y rebordes marginales mesial y distal expresados 3 inferiores en forma de cincel con superficie labial baja, tubérculo estrecho pero prominente

y rebordes marginales ligeros4 coronas superiores son más largas que anchas, inferiores más anchas que largas5 coronas superiores más asimétricas que inferiores, con borde mesoincisal afilado y borde

distoincisal redondo6 en sección, las raíces superiores son más robustas y redondas triangular; raíces inferiores

son meso-distal comprimidas (marcado en permanentes)

Fig. 4 Dentadura permanente del maxilar izquierdo; a) incisivo central; b) incisivo lateral; c) canino (por Türp & Alt 1998)

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

Fig. 5 Dentadura permanente de la mandíbula izquierda; a) incisivo central; b) incisivo lateral; c) canino (por Türp & Alt 1998)

11

Tabla 6 Diferencias entre primer y segúndo incisivo (según Hillson 2002)

superior1 incisivo central más grande que el lateral2 corona del incisivo central es más larga en relación al ancho que en el lateral

3 corona más asimétrica en el incisivo lateral que en el central, con borde distoincisal más redondo

4 incisivos laterales más varíables que centralesinferior

1 coronas de los centrales simétricas, coronas de los laterales asimétricas2 borde incisal de los laterales es más girado (en vista oclusal) que en centrales3 raíces de los laterales con más curvación que en los centrales

12

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

CaninosLos caninos son dientes varíables, caracterizados por su punta y diseñados para desagarrar (ver figuras 4, 5); conocidos también como diente de ojo por su ubicación debajo de la órbita, o diente de perro por su tamaño. Aunque en los hombres el canino está reducido, es el diente más largo y con la raíz más larga de la dentición humana. En el contexto histórico los caninos, tal como los incisivos, con frecuencia no se localizan, debido a su raíz única (tabla 7).

Deciduo vrs. adultoLos caninos deciduos (tabla 8) son más pequeños y amarillos que los permanentes. Según Barrios Mazariegos (1999), la varíante más común en los caninos guatemaltecos es el cíngulo en la cara lingual, que presenta una prolongación hacia incisal.

TipoLos caninos poseen las raíces más largas, también en relación a la corona; la raíz es larga y su corona está caracterizada por una cúspide puntiaguda (ver tabla 9).

Maxilar o mandibularLos caninos superiores son más grandes y presentan coronas más amplias que los mandibulares; la cúspide superior es más afilada y existe un cíngulo. Los caninos inferiores son más pequeños, con coronas más estrechas; la cúspide es más obtusa y el cíngulo está ausente (ver tabla 10).

LateralidadLos caninos superiores poseen una fosa que indica el lado: ubicado en posición propia con la superficie lingual hacia el observador y la corona hacia abajo, la fosa en la superficie distal esta en el lado de donde proviene el canino. Los caninos inferiores poseen una fosa que indica el lado, es decir, cuando se ubica el canino en posición propia con la superficie lingual frente al observador, la fosa en la superficie distal está en el lado de donde proviene el diente. En casos sin desgaste se observa que la cuesta mesial es más corta que la distal. Mirando desde la superficie distal, la larga cuesta distal está en el mismo lado de donde proviene el canino. Estos criterios no se toman en cuenta en dientes que exhiben desgaste severo.

Tabla 7 Características de caninos (según Hillson 2002)

1 superficie bucal convexa, superficie lingual cóncava

2 corona – en vista bucal – hacia distal, con excepción de los deciduos superiores con dirección contraria

3 en superficie lingual en todos los caninos el reborde marginal mesial es más pronunciado que el distal, con la excepción de los deciduos superiores

4 en superficie mesial, la curva incisal de los bordes cervicales es más profunda que distal (pronunciado en permanentes)

5 en región cervical la abrasión está frecuente en el lado distal, con excepción de los deciduos superiores

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

Tabla 8 Características de caninos deciduos (según Hillson 2002)

1 caninos deciduos son más pequeños que los permanentes2 raíces deciduas se reabsorcionan más rápido a causa de exfoliación 3 coronas deciduas son bajas, largas y rechonchas, especialmente las superiores

4 caninos deciduos son estrechos en el cuello y la corona se ensancha hacia mesial y distal, con convexidad marcada y tubérculo

5 raíz redonda y de forma cónica

6 contrario a todos los caninos, en caninos deciduos superiores el reborde mesial es más largo que el distal

Tabla 9 Diferencias entre incisivos y caninos (según Hillson 2002)

1 caninos con cúspide central en borde incisal, incisivos con tres mamelones parecidos

2 cúspide central de caninos fortalecido por contrafuerte (ecuador), que baja la superficie lingual hasta el tubérculo; ausencia de contrafuerte en incisivos

3 coronas en caninos más grandes que en incisivos y raíces más largas

4 caninos muestran en caso de desgaste un área de dentina en forma de un diamante, incisivos una franja de dentina expuesta

5caninos inferiores con desgaste son similares a incisivos superiores; para distinguir se toma en cuenta, que la corona de los caninos está más alta y mesodistal más corta y el surco de la raíz en caninos inferiores está más prominente mesial y distal que en incisivos

Tabla 10 Diferencias entre caninos superiores e inferiores (según Hillson 2002)1 caninos superiores más robustos y anchos que inferiores2 en vista bucal, caninos superiores sobresalen más hacia mesial y distal que inferiores

3 en vista bucal, el borde mesial de la corona de caninos inferiores es recto y en una línea con el lado mesial de la raíz

4contrafuerte (ecuador) lingual, tubérculo y rebordes marginales mesial y distal son más pronunciados en caninos superiores que en inferiores, superiores son lingualmente más cóncavos

5 caninos superiores a veces con surcos pronunciados rebordes marginales y tubérculo; en inferiores ausencia de esta característica

6 en sección, las raíces de los inferiores son más comprimidas que en los superiores7 caninos inferiores tienen a veces raíces adicionales, superiores no las tienen

PremolaresLos premolares (figura 6 y 7), conocidos como bicúspides por sus dos cúspides o puntas en la corona, presentan en los humanos una, dos y hasta tres cúspides. Las superficies oclusales con dichas cúspides múltiples son amplias para la trituración y reducción de alimentos. En el arco dental los premolares están ubicados detrás de los

13

14

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

incisivos y caninos y enfrente de los molares. A causa de la complejidad de las raíces, especialmente de los superiores, que sujetan los premolares en sus alvéolos, están representados con frecuencia en el inventario de contextos arqueológicos.

Deciduo vrs. adultoSiempre se trata de permanentes, ya que la dentadura decidua no cuenta con premolares.

TipoLos premolares son más pequeños que los molares y poseen usualmente dos cúspides, una bucal y una lingual.

Maxilar o mandibularLos premolares superiores poseen cúspides de tamaños iguales, usualmente dos raíces, una bucal y una lingual, igual como las cúspides. Las raíces a veces están fusionadas, con visible línea de fusión. Los premolares inferiores presentan la cúspide bucal ampliada y la raíz buco-lingual más ancho que mesodistal. Mirando desde la superficie lingual, la punta de la raíz está curvada en dirección distal.

PosiciónEl primer premolar superior posee usualmente dos raíces, la cúspide bucal es a veces más grande que la lingual, y la superficie mesial está cóncava.El segúndo premolar superior posee usualmente una sola raíz, cúspides de tamaño uniforme y la superficie mesial convexa.El primer premolar inferior presenta una pequeña cúspide lingual, a veces un surco en la superficie mesial o de la raíz y a veces una cúspide bucal más grande. El segúndo premolar inferior tiene una pequeña cúspide lingual, a veces doble cúspides linguales, sin surco en la superficie mesial de la raíz, y cúspides del mismo tamaño (ver también tablas 11 – 14).

LateralidadLos premolares superiores muestran una inclinación en la punta de la raíz hacia el lado de donde proviene el premolar, ubicado en su posición propia, la corona hacia inferior y la superficie lingual enfrente del observador. Los premolares inferiores poseen una inclinación en la punta de la raíz hacia el lado de donde proviene el premolar, ubicado en su posición propia, la corona hacia superior y la superficie lingual enfrente al investigador. El primer premolar inferior tiene a veces un surco en la superficie mesial de la raíz o en el lado contrario de donde proviene el premolar, ubicado en su posición propia con la superficie lingual hacia el investigador.

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

Tabla 11 Características de premolares permanentes superiores (según Hillson 2002)

1 cúspide bucal más alta que lingual2 superficie oclusal con desgaste se inclina desde bucal hacia lingual3 punta de la cúspide lingual sesgado hacia mesial4 reborde marginal mesial más alta que distal5 fosa canina a veces presente en primer premolar en lado mesial6 elementos bucales de la raíz más robustos que lingual7 prominencia lingual de la cavidad pulpar 8 ápice de la raíz inclinado hacia distal

Tabla 12 Diferencias entre primer y segúndo premolar superior (según Hillson 2002)

1 contorno oclusal triangular en primeros, oval o cuadrado en segúndos

2 diferencia del tamaño entre cúspides bucal y lingual más pronunciada en primeros premolares

3 sesgado mesial de la cúspide lingual más pronunciado en primeros premolares4 surco central más largo y fosas más pronunciadas en primer premolar5 rebordes marginales más robustos en segúndos premolares6 fosa de desarrollo corta el reborde marginal mesial en primer premolar

7 fosa canina – concavidad en superficie mesial de la corona- es presente en primer premolar

8 normalmente primer premolar con dos raíces, segúndo con una sola raíz

Tabla 13 Características de premolares permanentes inferiores (según Hillson 2002)

1 cúspide bucal es la más grande que lingual2 reborde marginal mesial bajo, más marcado hacia lingual que distal3 faceta distal de contacto está ubicada más lingual que distal4 faceta oclusal de contacto se inclina hacia bucal

5 en primer premolar se ubica un surco desde la fosa mesial hacia el reborde marginal mesial

6 en premolares con tres cúspides, la mesolingual es más pronunciada que la distolingual

7 ápice de la raíz curvado hacia distal

15

16

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Fig. 6 Dentadura permanente del maxilar izquierdo; a) primer premolar; b) segúndo premolar (por Türp & Alt 1998)

Fig. 7 Dentadura permanente de la mandíbula izquierda; a) primer premolar; b) segúndo premolar (por Türp & Alt 1998)

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

MolaresLa cantidad de molares varía entre ocho y doce, dependiendo la presencia de los terceros molares, con determinación genética varíable. Las características principales de los molares son parecidas a las de los premolares; aunque aquellos poseen superficies oclusales más amplias (ver figura 8, 9). Los molares son los dientes que muelen y por eso son los indicadores favorecidos para la estimación de la edad biológica con base en desgaste (consultar tomo III). Además se estableció el ritmo de erupción (ver tomo IV); a los seis años erupcionan los primeros, a los 12 años los segúndos y más o menos a los 18 años los terceros molares. Sin embargo, el tercer molar con su determinación inestable puede manifestarse a cualquier edad a partir de los 18 años. En el contexto arqueológico los molares son los dientes más representados por sus raíces múltiples, que permiten una fijación fuerte en el alvéolo.

Deciduo vrs. adultoLos molares deciduos son significativamente más pequeños que los permanentes, tienen un color amarillo, poseen raíces delgadas y desplegadas (ver tabla 15). Según Barrios Mazariegos (1999), la varíante guatemalteca más frecuente en los primeros molares inferiores deciduos es la de cuatro cúspides con cresta. En los segúndos molares superiores deciduos, la mayoría de las piezas presentan la varíante de cúspide distolingual igual o mayor que a la cúspide distobucal. En los segúndos molares inferiores deciduos la varíante más frecuente es que la cúspide mesolingual es más ancha meso-distalmente en comparación a las demás cúspides.

Maxilar o mandibularLos molares superiores (tabla 16) tienen tres raíces, una lingual, una mesobucal y una distobucal, a veces aquellas están fusionadas. La corona aparece cuadrada y usualmente se observan tres o cuatro cúspides. Los molares inferiores poseen dos raíces, una mesial y una distal, que pueden ser fusionadas. La corona es mesodistal más larga que bucolingual y usualmente se presentan cuatro o cinco cúspides.

17

Tabla 14 Diferencias entre primer y segúndo premolar inferior (según Hillson 2002)

1 usualmente primeros premolares con 2 cúspides, segúndos con 32 contorno oclusal del primer premolar circular, en el segúndo más cuadrado

3 arrebato mesial / distal de la corona es más pronunciado en primeros premolares que en segúndos

4 discrepancia en tamaño entre cúspides bucal y lingual en primer premolar, con rebordes marginales bajando

5 corona de los segúndos premolares más abultada con surco central6 mayoría de los primeros premolares poseen surco mesolingual 7 raíces dobles más frecuentes en primeros que segúndos premolares

18

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

PosiciónEl primer molar superior tiene la raíz lingual más larga y muchas veces divergente, las facetas del contacto se ubican mesial y distal, y la cúspide de Carabelli – un pequeño tubérculo en la superficie mesolingual a menudo está presente (ver capítulo 1.2.3.). El segúndo molar superior tiene la raíz lingual más larga, pero no divergente. En caso de la presencia del tercer molar se encuentran las facetas de contacto mesial y distal, en caso de ausencia del mismo solamente mesial. La cúspide de Carabelli está presente. El tercer molar superior tiene raíces más pequeñas que las del primero y segúndo; las mismás a menudo están fusionadas. Las facetas de contacto están presentes en la superficie mesial y la cúspide de Carabelli no existe.El primer molar inferior tiene dos raíces separadas, con la superficie mesial curvada hacia posterior y usualmente cinco cúspides. El segúndo molar inferior tiene dos raíces, a veces fusionadas, ambas curvadas hacia posterior, y usualmente cinco cúspides. El tercer molar inferior posee dos raíces fusionadas y curvadas hacia posterior (ver tablas 16-19).

LateralidadLos molares superiores tienen la cúspide distolingual como la más pequeña, las coronas son más convexas en la superficie lingual y cuando se coloca el molar con la corona hacia inferior y la superficie distal enfrente del observador, la superficie convexa de la corona está en el mismo lado de donde proviene el molar. Los molares inferiores tienen las raíces inclinadas hacia posterior, las coronas son más convexas en la superficie bucal, y colocando el molar con la superficie distal enfrente del observador, la superficie convexa es en el mismo lado de donde proviene el diente.

En los molares se nombran las cúspides por posición, por localización o por nombre, así:

Molares superioresubicación nombre número

mesobucal (MB) paracono (Pa) cúspide 1

mesolingual (ML) protocono (Pr) cúspide 2

distobucal (DB) metacono (Me) cúspide 3

distolingual (DL) hipocono (Hy) cúspide 4

Molares inferioresubicación nombre número

mesobucal (mb) protocónido (prd) cúspide 1

mesolingual (ml) metacónido (med) cúspide 2

distobucal (db) hypocónido (hyd) cúspide 3

distolingual (dl) entocónido (end) cúspide 4

distal (d) hypoconulido (hyld) cúspide 5

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

Tabla 16 Características de molares permanentes superiores (según Hillson 2002)

1 triángulo de las cúspides tiene 2 cúspides bucales altas y una lingual más baja y ancha 2 cúspide distolingual separada del triángulo y más baja3 orientación del lado bucal relativamente vertical, mientras lado lingual sobresale4 presencia frecuente del tubérculo de Carabelli en lado mesolingual5 facetas oclusales del desgaste inclinan hacia lingual6 raíz lingual más robusta y claramente separada de las raíces bucales 7 raíz mesobucal tiene una sección aplanada y frecuentemente dos canales

8 tronco de la raíz es inclinado hacia distal, con nivel de la bifurcación mesial y distal varíable

9 cavidad pulpar bucal más desarrollada que lingual, y mesial más que distal10 cúspide de Carabelli acompañada por extensión adicional mesolingual

19

Tabla 15 Características de molares deciduos (según Hillson 2002)

1 lado bucal y lingual de la corona con cíngulo marcado2 lado mesial y distal de la corona se ensancha desde el cuello

3 primer molar deciduo con tubérculo molar, adicional el cíngulo en lado mesobucal de la corona inflado

4 coronas de molares inferiores con aspecto de depresión a causa de espacio reducido entre las filas de cúspides bucal y lingual; surco distal marcado

5 primer molar con reborde mesial marginal inclinado (segúndos sin inclinación del reborde)

6 primer molar superior normalmente con tres cúspides7 segúndo molar parecido al primer molar permanente8 esmalte de molares deciduos delgado con desgaste rápido9 tronco de la raíz estrecho10 divergencia de las raíces con inclinación de los ápices hacia medial 11 raíces y canales de las raíces con sección aplanada12 molares superiores con tabla radicular13 reabsorción de las raíces rápida a causa de exfoliación14 cavidad pulpar grande con relación a la corona y al tronco de la raíz

20

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Tabla 17 Diferencias entre el primero, segúndo y tercer molar superior (según Hillson 2002)

Tabla 18 Características de molares permanentes inferiores (según Hillson 2002)

Tabla 19 Diferencias entre el primero, segúndo y tercer molar inferior (según Hillson 2002)

1 primer molar usualmente con 5 cúspides, con contorno oclusal largo y extensión triangular distal

2 segúndo molar usualmente con 4 cúspides, con contorno oclusal rectangular

3 terceros molares varíables e irregulares, con tres, cuatro o cinco cúspides y contorno oclusal triangular, rectangular u óvalo

4 facetas de contacto en primer y segúndo molar mesial y distal, en tercero solo mesial

5 curva oclusal del margen cervical mesial/distal es más pronunciada en primer molar que en segúndo

6 divergencia de las raíces disminuye desde M1, M2 hasta M3 (fusión frecuente)

1 diámetro de las coronas M1 > M2 > M3

2 contorno oclusal de la corona en M1 trapezoide, M2 cuadrado y M3 triangular (pero varíable)

3 cúspide distolingual (hipocono) usualmente grande en M1, reducido en M2 y pequeño o ausente en M3

4 primero y segúndo molar presentan facetas de contacto mesial y distal, tercer molar solo mesial

5 raíces en primer molar divergentes, menos divergentes en el segúndo y hasta fusionadas en el tercero

6 entrada del canal de la raíz en la cámara pulpar está cerca en el primer molar y lejos en terceros

1 punto mesial del contorno oclusal es aplanado o cóncavo, punto distal es robusto, especialmente en coronas con 5 cúspides

2 quinta cúspide en posición distobucal

3 lado bucal de la corona más voluminoso, con borde cervical más bajos que lingual

4 facetas de desgaste oclusal inclinan hacia bucal5 facetas del contacto justo bucal a la línea media de la corona

6 tronco de la raíz inclinado hacia distal, furcación bucal de la raíz más cerca al borde cervical de la corona que la furcación lingual

7 raíz mesial más larga con diámetro más grande que raíz distal8 cavidad pulpar más amplia que su fin mesial9 raíces mesiales usualmente con dos canales, los distales solo con uno

Morfología dentalANTROPOLOGÍA DENTAL

Fig. 8 Dentadura permanente del maxilar izquierdo; a) primer molar; b) segúndo molar; c) tercer molar (por Türp & Alt 1998)

Fig. 9 Dentadura permanente de la mandíbula izquierda; a) primer molar; b) segúndo molar; c) tercer molar (por Türp & Alt 1998)

21

22

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Para la documentación del inventario óseo-dental, Buikstra & Ubelaker (1994) propusieron el siguiente código para las piezas dentales:

1) Presente, pero no en oclusión2) Presente, en oclusión3) Ausente, sin hueso asociado4) Ausente, con reabsorción alveolar antemortem5) Ausente, sin reabsorción alveolar (pérdida posmortem)6) Ausente, congénita7) Presente, con caries8) Presente, pero no observable

En el caso de supernumeración dentaria se indica la pieza en la ficha o en un croquis.

1.2.3. Varíantes morfológicas

Después de la descripción de la dentición en su forma idealizada en capítulo 1.2., sigue la descripción de varíantes morfológicas. En el área de las investigaciones dentales se observa la falta de estandarización. A causa de esto, investigadores como Dahlberg han tratado de homogenizar la descripción de la morfología dental a través de moldes o impresiones, que muestran un rango de varíabilidad con base en 12 características en dientes permanentes. Dahlberg inició sus estudios sobre poblaciones amerindias en los años 40 del siglo pasado. Además, Hanihara presentó impresiones de piezas dentarias deciduas. Los moldes más utilizados hoy en día en la antropología dental son los de Turner II et al. (1991) de la Arizona State University (ASU).

Ausencia congénitaOcasionalmente, uno o más dientes están ausentes. De todos los dientes es el tercer molar el que falta con cierta frecuencia, aunque lo demás también pueden faltar por razones congénitas. El investigador puede confundirse con la falta de erupción, por eso siempre se recomienda un análisis radiográfico. Los dientes perdidos antemortem con reabsorción, que inicia unos meses después la caída, representan un problema por no dejar indicios de cavidades de la raíz. Un criterio para distinguir entre ausencia congénita y pérdida antemortem es usualmente la apariencia irregular del alvéolo. Además se buscan facetas de contacto en los dientes vecinos (Bass 1995). El concepto general se denomina como hipodontia o agénesis dental.

Raíces adicionales o ausentesA veces los dientes presentan raíces adicionales o bien raíces ausentes. Por eso la documentación de la cantidad de las raíces es importante. Se observa la tendencia de disminución de la divergencia y aumento de fusión de las raíces desde el primer molar hasta el tercero. Una tendencia parecida se observa en los premolares.

Variantes morfológicasANTROPOLOGÍA DENTAL

SupernumeraciónLos dientes adicionales o extras pueden presentarse en los cuatros tipos dentales, como réplica exacta de los dientes normales o en forma modificada. Se encuentra raras veces en la dentición decidua y más comúnmente en la dentadura permanente. Frecuentemente los dientes supernumerarios aparecen bilateralmente como resultado de una retención de las piezas deciduas en la dentadura permanente. Dientes como un cuarto molar pueden manifestarse en varías posiciones dentro y alrededor del arco dental. El concepto general se denomina como hiperdontia.

Dientes gemelosLa existencia de dos dientes gemelos se explica por causas embriológicas. Si los prismás accesorios se colocan muy cerca del germen del diente normal, pueden fusionarse al mismo y al desarrollar originar un diente gemelo en lugar de un diente adicional o supernumerario (Diamond 1992).

ApiñamientoLa dentición adulta frecuentemente está apretada, con una o varías piezas dentales fuera de su posición original. Esta condición es una consecuencia biológica de la disminución del tamaño del arco dental sin la reducción adecuada del tamaño de los dientes. El espacio de los alvéolos no alcanza para la erupción de las piezas dentarias en su posición original. Debido a esta situación, los dientes salen del alvéolo en forma alterada. Los dientes más afectados son los anteriores inferiores permanentes, mientras no se observa el apiñamiento en dientes deciduos. El apiñamiento se correlaciona frecuentemente con terceros molares impactados (Hillson 2002, Mayhall 2000, Scott & Turner 2000).

RotaciónEl segúndo premolar es el diente que muestra más frecuentemente rotaciones (figura 10), aunque las otras piezas dentarias pueden presentar también desviaciones de hasta 1800 de su posición autentica. Cuando un diente está rotado, su cara distal parece como la cara lingual o viceversa (Bass 1995, Hillson 2002).

Fig. 10 Rotación del segúndo premolar superior (por Bass 1995)

23

1) 2) 3) 4)

24

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

La tasa de rotación bilateral del incisivo central superior (“winging”, ver figura 11) en la población del Norte y Sur de América, es 50% más alta a nivel mundial (Scott & Turner II 2000). Este rasgo es relacionado con la ausencia del espacio en el arco alveolar para la alíneación correcta de los incisivos. Esta rotación refleja la posición de los incisivos centrales, cuyo borde distal puede rotar alrededor de su eje hacia fuera, en forma bilateral, unilateral, rotar hacia lingual unilateralmente o bilateralmente hacia lingual según la escala de Dahlberg (Rodríguez Cuenca 2003).

Fig. 11 Expresiones de la rotación en dientes anteriores: 1) rotación mesolingual bilateral; 2) rotación mesolingual unilateral; 3) incisivos rectos; 4) rotación distolingual unilateral; 5) rotación distolingual bilateral (por Rodríguez Cuenca 2003)

Dientes en forma de palaEste tipo de varíación genética con expresión dental es conocido y discutido entre antropólogos y odontólogos desde el inicio del siglo pasado. Se observa la forma de pala en incisivos superiores, a veces en inferiores deciduos y raramente en caninos. Los dientes en forma de pala son típicos para poblaciones mongoloides. Morfológicamente, la forma de pala describe una extensión lingual de los bordes laterales en los incisivos (figura 12). Aunque existen varios sistemás de clasificación y descripción, se utiliza, a causa de atrición, la presencia o ausencia del criterio. Mayhall (2000) postuló que los dientes en forma de pala exhiben una resistencia excepcional. Cuando se observa adicionalmente una extensión labial de los bordes laterales, se define esta característica como forma de doble pala, que se presenta tanto en incisivos superiores como en inferiores. Algunos incisivos muestran severas extensiones linguales de los bordes laterales y parecen como un barril. Esta forma de barril se detecta a menudo en incisivos laterales superiores (Turner et al. 1991).

Fig. 12 Incisivos en vista oclusal 1) sin pala; 2) en pala; 3) doble pala; y 4) de barril (por Bass 1995)

Según las investigaciones de Scott y Turner II (2000), la población americana muestra la tasa más alta (hasta 90%) de incisivos en pala a nivel mundial; en europeos la frecuencia es la más baja. En general, las poblaciones nativas de Asia o Norte-América muestran fosas linguales más profundas (>0,9 mm), en Sur-América fosas de

Variantes morfológicasANTROPOLOGÍA DENTAL

profundidad mediana (0,5-1,0 mm) y en europeos más ligeras (0,3-0,7 mm) (Mayhall 2000). La forma específica de doble pala se encuentra en 55-70% en poblaciones de América.

Surco interrumpido (“interruption groove”)Según Rodríguez (2003) se observa el surco interrumpido en incisivos superiores; consiste en surcos que cruzan el cíngulo verticalmente, continuándose con frecuencia hacia la raíz. Se localiza sobre la base de la corona y por consiguiente se aprecia en dientes con desgaste fuerte (Turner et al. 1991). En pacientes vivos puede estar oculto bajo de la gíngiva. La frecuencia más alta se observa en poblaciones asiáticas (>50 %), mientras en cráneos caucasoides ocurre solamente entre 7-14 %.

Convexidad labial en incisivos superioresSe aprecia en incisivos superiores y consiste en una convexidad de la superficie labial, vista desde la superficie oclusal (ver figura 13). Se observa en el primer tercio de la corona por su parte labial para evitar falsas impresiones por la presencia de forma en pala o doble pala. La superficie puede varíar entre una forma básicamente plana hasta una convexa (Turner et al. 1991). La convexidad labial está inversamente correlacionada con la forma de doble pala, aunque los rebordes marginales vestibulares pueden tener cierta autonomía. La expresión más convexa se observa en poblaciones africanas como los bosquimanos; los mongoloides, excluyendo a los inuits, poseen al contrario las superficies más cóncavas; los caucasoides ocupan una posición intermedia.

Fig. 13 Convexidad labial en incisivos superiores; 0) superficie labial plana; 1) trazas de convexidad; 2) débil convexidad; 3): convexidad moderada; 4) convexidad pronunciada (por Rodríguez Cuenca 2003)

Tubérculo dentalLa estructura de la región cervical de incisivos y caninos es compleja, y no se puede someter a una clasificación morfológica homogénea (ver figura 14). Allí se puede observar una eminencia sin ningún relieve, o un tubérculo acompañado de detalles, entre otros las llamadas proyecciones dactilares. El tubérculo se registra en la región del cíngulo de la superficie lingual de los incisivos y caninos superiores, aunque puede presentarse en los caninos inferiores y varía considerablemente hasta cúspides aisladas con fosas profundas atrás (Rodríguez Cuenca 2003, Turner et al. 1991). Adicionalmente, la proyección del tubérculo se extiende como un reborde en la superficie lingual cóncava (Hillson 2002, Turner et al. 1991). Se registra como presente a partir del estado cuatro en el inventario dentario.

25

26

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Fig. 14 Expresiones del tubérculo dental 1) superficie región cervical plana, incluída la eminencia cervical; 2) prominencias digitales; 3) pequeño tubérculo; 4) dos pequeños tubérculos; 5) tubérculo grande, acompañado por un pequeño; 6) dos tubérculos grandes; 7) varios tubérculos de diferentes tamaños (por Rodríguez Cuenca 2003)

La frecuencia de esta varíante en mongoloides es menos que 2%, en Polinesia, Micronesia y Melanesia el criterio está completamente ausente y en árabes es alta, con 21 % (ver Rodríguez Cuenca 2003).

Reducción del incisivo lateral superiorEl incisivo lateral superior es uno de los dientes más varíables de la dentadura humana, tanto por el proceso de diferenciación como por su reducción. La escala propuesta por Zoubov se ubica en la figura 15.

Fig. 15 Reducción del incisivo lateral superior; 0) ausencia de reducción, anchura del incisivo lateral cercana a 70-80 % del central; 1) reducción moderada, la anchura del lateral es cerca de 50 % del central, conservándose la superficie incisal; 2) diente de forma cónica como los caninos, con una corona menos másiva, de altura similar a la del central; 3) de forma como la anterior pero con la corona más corta que sus vecinos (por Rodríguez Cuenca 2003)

Reborde mesial del canino superiorEl reborde marginal mesial en caninos superiores siempre es más larga que lo distal. En bosquimanos de África, especialmente en la población San, se encuentra un reborde prominente con contrafuerza adicional, que baja en la superficie lingual hasta el tubérculo dentale (Hillson 2002, Turner et al. 1991), el que se ha denominado “Bushman canine”.

Variantes morfológicasANTROPOLOGÍA DENTAL

Cresta distal accesoria en el caninoSegún Rodríguez (2003) se aprecia una cresta distal accesoria en la fosa distolingual entre el ápice y la cresta marginal distolingual de los caninos superiores e inferiores. Dado que el desgaste dental puede eliminarla, se recomienda registrarla en niños y jóvenes. Por otro lado parece ser el rasgo más dimórfico de la dentición humana. En el canino inferior las frecuencias muestran varíaciones, con más que 50 % en indígenas del Sur-occidente de los EEUU, casi 30 % en melanesios, 23 % en la India y 22 % en caucasoides Norteamericanos.

Uto-Azteca premolarEsta forma se detecta en poblaciones indígenas en el Norte de América con frecuencias más altas en Arizona (Morris et al.1978), pero se le ha observado asimismo en otras poblaciones amerindias. Se trata del primer premolar superior permanente con una cresta pronunciada, que se extiende desde el ápice de la cúspide bucal hasta el borde disto-oclusal cerca del surco sagital (ver figura 16). También se observa una rotación de la superficie bucal hacia mesial y una bucolingual de la cúspide bucal. Puede ser una expresión de un premolar tricúspide (Hillson 2002, Rodríguez Cuenca 2003, Turner et al. 1991).

Fig. 16 Premolar Uto-Azteca, molde de ASU

Extensiones y perlas de esmalte Se observan extensiones del esmalte hasta la raíz en molares y premolares, en varías poblaciones modernas. A veces se nota una culminación del esmalte en un cluster, que forma una perla de esmalte (figura 17). Esta es difícil de observar, cuando el molar está colocado en su posición alveolar con el cuello cubierto por la encía. En América se encuentran extensiones de esmalte en alta frecuencia hasta un 50% en las poblaciones analizadas (Scott & Turner II 2000).

Fig. 17 Perla de esmalte y extensión del esmalte en molares (por Bass 1995)

27

28

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Cúspides adicionalesLas cúspides adicionales se ubican en varías superficies de los molares mandibulares y maxilares. La cúspide de Carabelli se encuentra en los molares superiores en la porción anterior de la cara lingual en diferentes expresiones, definidas por Dahlberg o Turner II et al. (1991). La frecuencia más alta se observa en el primer molar superior permanente, seguido por el segúndo molar superior deciduo. En una muestra guatemalteca se encontró el tubérculo de Carabelli con frecuencia de 14% en forma bilateral y 4% unilateralmente en el sexo másculino. En las mujeres se encontró el tubérculo en 16% bilateralmente y en 4% de forma unilateral (Barrios Mazariegos 1999). La Tabla 20 brinda información sobre la frecuencia del tubérculo de Carabelli en varías poblaciones.

Tabla 20 Expresión del tubérculo de Carabelli (según Mayhall 2000)

En la población europea, la característica de Carabelli se presenta más frecuente (75-85%) a nivel mundial, seguido por otras poblaciones caucasoides. Los asiáticos e indígenas del Norte de América obtienen una posición mediana, y en las Islas del Pacífico el rasgo se encuentra raramente (Hillson 2002; ver también tabla 20).

El metacono, denominado también c3, es la cúspide bucodistal de los molares, y generalmente bien desarrollada en los primeros y segúndos molares, mientras que en los terceros puede ser ausente o expresada en formás débiles (Rodríguez Cuenca 2003, Turner et al. 1991).

La reducción severa y la ausencia de la cúspide distolingual, el hipocono, denominado C4, es una tendencia apreciada en el primero y especialmente en el segúndo molar. Dahlberg propuso una escala referida al tamaño de la característica: 4: tamaño es similar al del metacono, conformando una cúspide distolingual independiente; 4-: menor que él, sin formar saliente; 3+: cúspide rudimentaria en forma de un grano pequeño; 3: ausencia total del hipocono. La distribución mundial de esta varíante no discrimina los grandes grupos ancestrales, pero posee un amplio diapasón de varíabilidad, lo que puede ser útil en la comparación de grupos locales. Las frecuencias más bajas se encuentran en Australia, Birma e India con menos de 25%. Los valores máximos se evidencian en mongoloides sinodontes, mientras que los mínimos se presentan en Australo-Oceanía y mongoloides sundadontes (Rodríguez Cuenca 2003, Turner et al. 1991).

población ligera (%) mediana (%) cúspide (%)Inuit 8 66 26Pima Indígenas 17 59 24Americanos (caucasoides) 40 38 22Británicos 21 58 19Islas de Pascua 67 23 10

Variantes morfológicasANTROPOLOGÍA DENTAL

El protostílido, tubérculo de Bolk o tubérculo anómalo es de interés particular, publicado por primera vez en el año 1842 por Georg Carabelli, dentista austriaca. Un protostílido es una cúspide extra en el aspecto anterior de la superficie bucal de molares inferiores (Turner et al. 1991), que se encontró en material paleoantropológico de Australopithecus, Meganthropus y Sinanthropus como en material moderno de poblaciones indígenas.

Fig. 18 Expresiones del protostílido (por Rodríguez Cuenca 2003)

La séptima cúspide adicional se denomina mateconúlido, tubérculo intermedio, tubérculo accesorio medial interno o c7; el sexto tubérculo se llama entoconúlido,tubérculo accesorio posterior interno o c6. En general, las poblaciones no-caucasoides con dientes grandes muestran frecuencias altas de la c6 (Mayhall 2000, Turner et al. 1991).

Muestras de cúspidesLas muestras de las cúspides y los surcos en la superficie oclusal en molares son de suma importancia para los antropólogos físicos para establecer diferencias entre poblaciones. Primero, se observan muestras distintas entre molares del maxilar y de la mandíbula. Los molares maxilares poseen usualmente tres o cuatro cúspides separadas por distintos surcos (ver capítulo 1.2.2.). Las cuatro cúspides del primer molar maxilar tienen tamaños similares, mientras en el segúndo molar maxilar la cuarta cúspide, que es el hipocono, es reducida. En el tercer molar maxilar, éste hipocono puede ser ausente o reducido, y ubicándose en la superficie distal. Dahlberg (1949) clasificó las cúspides de los molares maxilares según el siguiente esquema (ver figura 19).

Los molares mandibulares normalmente poseen cuatro o cinco cúspides y están colocadas de tal forma que los surcos de la superficie oclusal parecen en forma de T (+) o Y. Los cuatro tipos de la muestra de cúspides son Y5, Y4, +5 y +4. En la muestra Y5 (Dryopithecus) se encuentra el contacto del metacónido con el hipocónido. Es común en hombres fósiles, mientras las otras muestras se han desarrollado en poblaciones recientes. Él signo + indica el contacto del protocónido con el metacónido, el hipocónido y el entocónido. La X describe el contacto del protocónido con el entocónido.

29

30

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

a) b)

Fig. 19 Muestra de cúspides molares a) maxilares, con expresiones 4) cuatro cúspides con hipocono desarrollado; 4-) reducción del hipocono; 3+) ausencia del hipocono con presencia de una cúspide reducida en borde distal; 3) la ausencia total del hipocono, y b) mandibulares con Y-5) surcos formando una Y con 5 cúspides ;+5) surcos formando un cruce en el surco centra con 5 cúspides ; Y-4) surcos formando una Y con 4 cúspides; +4) surcos formando un cruce en el surco centra con 4 cúspides (por Bass 1995)

Los primeros molares en poblaciones modernas, que son genéticamente estables, muestran frecuentemente la muestra antigua de Y5, mientras los segúndos o terceros varían en sus muestras. Cabe mencionar que las muestras pueden aparecer de forma mediana, y por lo tanto difícil de clasificar; además, la varíabilidad genética del tercer molar está correlacionada con muestras de las cúspides irregulares. El patrón oclusal tipo Y, así como el tipo cruciforme (+) no ha mostrado regularidad estable en su distribución geográfica a escala eurasiática. El carácter más útil como rasgo taxonómico en esta región del mundo parece ser el número de las cúspides, tomado separadamente.

Como generalización se puede anotar, que poblaciones de origen asiática poseen muestras oclusales conservativas con expresiones fuertes del hipocono en todos los molares, mientras poblaciones de origen europeo presentan la tendencia de la reducción del hipocono en los segúndos y terceros molares. El hipocono en si tiene la tendencia de disminución en su tamaño desde el primer molar hasta el tercero (Mayhall 2000).

Tetracúspide del segúndo molar inferiorEs un típico rasgo oriental, por lo menos en el territorio euroasiático, una característica morfológica importante, cuando se trata del análisis comparativo entre poblaciones mongoloides y caucasoides, porque su frecuencia se incrementa casi gradualmente desde el este hacia el oeste. También se observa una incidencia moderada en la costa peruana (46%) en la población mestiza y una frecuencia de 17% en la población indígena (Rodríguez Cuenca 2003).

Cresta distal del trigónidoEl trigónido del molar inferior tiene tres crestas: una marginal, una media y otra distal; la distal une la cresta distal del protocónido con la cresta distal del metacónido o dos crestas dístales de las dos cúspides mencionadas. Este rasgo muestra la tendencia del incremento de las frecuencias en las poblaciones euroasiáticas. En poblaciones asiáticas se encuentra la cresta del trígónido con frecuencias entre 15-30%. Cabe

Variedades morfológicasANTROPOLOGÍA DENTAL

subrayar que la cresta distal del trigónido es un carácter de suma importancia en las comparaciones de los grupos de origen mongoloide y caucasoide, así como en el análisis de las varíaciones dentro del tronco mongoloide (Rodríguez Cuenca 2003).

Pliegue acodado del metacónido en el primer molar inferiorSegún Rodríguez Cuenca (2003) es un carácter valioso, aunque no existe una opinión unánime acerca de su registro. Por su definición debe caracterizarse como un recodo o una curvatura de la cresta axial del metacónido, pero esta definición no ofrece ninguna indicación sobre el grado de la curvatura de la cresta (Turner et al. 1991). Por tal razón, los datos publicados presentan gran varíabilidad. Al respecto se aprecia, que no existe un criterio universal de evaluación del ángulo y la forma del pliegue acodado, en particular del tamaño de la parte central del mismo. Este último puede ser grande o pequeño, siendo el ángulo del recodo cercano a los 900. En las poblaciones aborígenes de América se observa en frecuencia elevada el característico del pliegue acodado.

Dientes en forma de estacaAlgunos dientes aparecen con retraso debido a factores casuales, y éstos se describen como forma de estaca (“peg-shaped”) y ocurren más frecuentemente en el tercer molar (figura 20) o en los incisivos laterales. Se han reportado sobre esta forma específica en todas poblaciones modernas y se vincula a ausencia congénita.

Fig. 20 Tercer molar en forma de estaca (por Bass 1995)

TaurodontismoSe encuentra el fenómeno morfológico del taurodontismo en molares, donde la cavidad de la pulpa está extendida y las raíces reducidas (ver figura 21). Esta forma es conocida desde los hombres fósiles del Neanderthal, descritos por Sir Arthur Keith y adicionalmente también en varías poblaciones modernas. Por su expresión varíable, se aplican las clasificaciones elaboradas por Shaw 1928 (citado por Bass 1995) que son cinodonte, hipotaurodonte, mesotaurodonte e hipertaurodonte.

31

32

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Fig. 21 Molares inferiores; izquierda sin taurodontismo; derecha con taurodontismo (por Bass 1995)

Complejos dentales poblacionales Siguiendo a Rodríguez (2003), el complejo dental de los mongoloides se caracteriza por una alta frecuencia de incisivos en pala, alto porcentaje de pliegue acodado (“deflecting wrinkle”) en los molares inferiores, mayor incidencia de la cúspide 6 en molares inferiores y del metacono en los molares superiores. Además se documentan raíces cortas de los incisivos, hipodontia (ausencia congénita) y perlas de esmalte oclusal en premolares. Las raíces de los molares frecuentemente están fusionadas, son menos extendidas y más cortas. Los caucasoides observan una alta incidencia de la cúspide de Carabelli, patrón +4 en el segúndo molar inferior, baja frecuencia del pliegue acodado y del protostílido. Los africanos resaltan por alta frecuencia de la cúspide 7 y baja frecuencia del pliegue acodado y del protostílido en el primer molar inferior, alta frecuencia del patrón +4 en cúspides del segúndo molar inferior, y además por su macrodoncia.

Un compendio detallado sobre la varíación geográfica de las características dentales presentadas está presentado por Scott & Turner (2000). Al final se debe añadir, que no se nota una determinación genética de las características dentales, aunque no se entiende la interacción compleja entre el medioambiente y la herencia. (Mayhall 2000).

1.3. Morfometría dental

El uso de técnicas estandarizadas para las mediciones permite al antropólogo la comparación específica de dientes individuales, entre poblaciones o varios sub-grupos. Pero se debe tomar en cuenta que existe una varíabilidad grande en el tamaño de los dientes, tanto entre poblaciones como dentro un mismo grupo (Mayhall 2000). La literatura lleva muchas investigaciones odontológicas que tocan la morfometría dental, iniciando con las recomendaciones técnicas del alemán Remane en 1930. Las cuatro dimensiones más documentadas son la altura del diente, el diámetro mesodistal, el diámetro bucolingual (o faciolingual) y el módulo de la corona (ver figuras 22, 23, 24). En contextos arqueológicos se abandona la altura dental a causa del severo desgaste presentado en poblaciones históricas, pero cuando se toma la medición, se define como distancia entre el punto más alto de la corona hasta la unión de la corona con la raíz, tomado en plano paralelo al eje vertical del diente. La anchura o

ANTROPOLOGÍA DENTAL

el diámetro mesodistal se toma entre los puntos más expresados de las superficies correspondientes, paralelo a la superficie oclusal y labial / bucal o la distancia entre las áreas del contacto, que resulta en valores más pequeños (ver figura 22). Por las modificaciones de los puntos del contacto, causados por la atrición oclusal, es recomendable excluir piezas dentarias de la muestra, que están caracterizadas por desgaste severo. El diámetro bucolingual se toma perpendicular al eje mesodistal de la medición mencionada anteriormente. Este diámetro no está afectado por facetas de contacto, pero sí por el desgaste oclusal. El módulo de la corona es una expresión de la mása relativa coronal, calculado por la suma de los diámetros mesodistal y bucolingual dividido por dos; por eso la medición relativa del módulo de la corona se utiliza para fines comparativos y descriptivos. Para la descripción del módulo de la corona se emplea la siguiente escala:• Hipermicrodontes < 10,2• Microdontes 10,2 – 10,59• Mesodontes 10,6 – 10,99• Macrodontes 11,0 - 11,39• Hipermacrodontes > 11,4

Para la descripción completa de la corona se incluye también la altura dental, sin embargo las informaciones sobre esta medición son limitadas por el desgaste o la atrición mencionada anteriormente.

Fig. 22 Ilustración de las dos dimensiones principales en el primer molar (por Buikstra & Ubelaker 1994)

Morfometría dental

33

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Fig. 23 Ilustración de las dos dimensiones principales en dientes anteriores (por Buikstra & Ubelaker 1994)

Fig. 24 Medición de la altura coronal (por Buikstra & Ubelaker 1994)

Otra medición que se puede aplicar es la altura de la raíz, que describe la distancia máxima entre el punto de la raíz y el margen cervical de la corona (Hillson 2002).

Con estas mediciones se calculan índices para describir la forma dental a través de proporciones o para calcular la superficie oclusal. El índice coronal se calcula por el producto del diámetro bucolingual por el diámetro mesodistal, dividido por 100. Otro índice es el de la robusticidad de la corona, calculado por la multiplicación de las dimensiones mesodistal y bucolingual. Adicionalmente a las mediciones, se puede observar características como la varíación en cantidad y posición de los dientes y las varíaciones de la morfología (ver capítulos 1.2.2. y 1.2.3.).

Rodríguez Cuenca (2003) postuló que la medición de los dientes ha atraído la atención de antropólogos y odontólogos, que ven en ella la posibilidad de una apreciación

34

exacta y objetiva de la varíación dental. Sin embargo, las dimensiones reducidas de las estructuras dentales y el desgaste de la corona conllevan que las mediciones no sean exactas, dependiendo a la edad del individuo y por ende, del tipo de dieta alimenticia empleada por distintas poblaciones en diferentes épocas.

En las poblaciones actuales, la comparación de datos odontométricos resulta en la característica específica de macrodontia en australoides; caucasoides y negroides y se observan diferencias no significativas, especialmente por el diámetro bucolingual de casi todas las piezas. Las mayores diferencias absolutas se observan en el diámetro mesodistal de los incisivos – especialmente laterales – y premolares superiores, cuando se compara caucasoides y mongoloides; negroides reflejan las menores diferencias en comparación con los tres grupos geográficos. Con la excepción de los segúndos molares casi no existen diferencias entre mongoloides y negroides.Tomando en cuenta el tamaño de los dientes (tabla 21), las poblaciones más microdontes son belgas, lapones y tibetanos; los más macrodontes son los aborígenes australianos, melanesios, africanos, y algunos grupos amerindios como los indígenas de Pima (comparar con tabla 22). Los dientes más varíables en cuanto a su tamaño relativo a nivel mundial son los molares (M1, M2) y caninos (Rodríguez Cuenca 2003, Scott & Turner 2000). En la Tabla 21 se representa el promedio de las mediciones bucolingual y mesodistal a nivel mundial (ver también Schnutenhaus et al. 1998)

Tabla 21 Medición de los diámetros bucolingual y mesodistal de varones a nivel mundial (por Rodríguez Cuenca 2003)

0,25 0,50

ANTROPOLOGÍA DENTALMorfometría dental

35

Tabla 22 Variedad del diámetro mesodistal en poblaciones asiáticas y americanas (por Rodríguez Cuenca)

Al final se pueden aplicar las dimensiones dentales para distinguir diferencias entre los sexos (dimorfismo sexual de 10%), donde el canino es el diente más dimorfo para los estudios populares de asimetría. En poblaciones contemporáneas, el proceso de sedentarismo y de la gracilización han conducido a la reducción del dimorfismo sexual, particularmente en algunas estructuras como la talla y las dimensiones craneodentales. En otras partes del cuerpo, como la forma y el tamaño de la mandíbula y ante todo en la pelvis, el dimorfismo existente permite diferenciar claramente entre ambos sexos. La mayor diferencia entre los diámetros mesodistal se aprecia en caninos inferiores, las menores en incisivos centrales inferiores, siempre con valores más grandes para los varones (Rodríguez Cuenca 2003).

En la varíación del tamaño dental se emplea el índice de dimorfismo sexual (IDS), deducido de la relación entre el promedio másculino y el promedio femenino. En las poblaciones humanas recientes el IDS varía entre 1,08 a 1,2 en lo referente a las varíables líneales del esqueleto poscraneal, y para los tamaños de las coronas dentarias de incisivos, premolares y molares entre 1,0 y 1,07, y para los caninos hasta 1,09 (ver también tabla 23).

Tabla 23 Porcentaje del dimorfismo sexual en la muestra dental de Indian Knoll (por Rodríguez Cuenca 2003)

% del dimorfismo calculado mediante la fórmula (100-(M-F)/M x 100)* valores femeninos más grandes que másculinos

superior inferior|1 |2 C PM1 PM2 M1 M2 |1 |2 C PM1 PM2 M1 M2

mesodistal 4,1 0,8* 3,9 2,1 0,9 4,3 3,2 mesodistal 1,8 1,7 6,3 3,9 3,6 3,3 2,8

bucolingual 1,3 1,0* 5,1 3,7 2,1 3,5 4,2 bucolingual 1,3 1,0 6,0 2,6 1,3 2,7 2,4

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

36

Mordida

37

ANTROPOLOGÍA DENTAL

Varios autores Black (1987), Demirjian & Levesque (1980), DeVito & Saunders (1990) han presentado investigaciones al respecto del dimorfismo sexual en dientes deciduos y Ditch & Rose (1972), Garn et al. (1964, 1967), Owsley & Webb (1983) y Teschler-Nicola & Prossinger (1998) para muestras de adultos. Rieger (1993) estableció diferencias dentales en una población medieval europea.

Las propiedades dentales para la discriminación de los sexos son: • Diámetro mesodistal de la corona de los caninos superiores• Diámetro bucolingual de la corona de los caninos superiores• Diámetro mesodistal de la corona de los caninos inferiores• Diámetro mesodistal de la corona de los primeros molares inferiores• Diámetro mesodistal de la corona de los primeros molares superiores• Diámetro mesodistal de la corona de los primeros premolares superiores

En poblaciones recientes, se establece una correlación moderada entre los diámetros bucolingual y mesodistal de las coronas dentales. Las correlaciones son más fuertes en femeninos que en másculinos, en los dientes superiores que en inferiores y en piezas posteriores que en anteriores (Hillson 2002).

Con el desarrollo tecnológico se han implementado varios métodos visuales para la descripción morfométrica como las fotografías de Moiré, que detecta líneas de elevaciones o la estero-fotogrametría. Estos métodos innovadores evitan en gran medida los errores de tipo dentro- y entre observador (plasmado por Hillson 2002).

1.4. Mordida

Durante el proceso de másticación y otras operaciones de la mordida, los dientes son dinámicos en sus alvéolos, produciendo facetas de contacto en los lados mesiales y distales uno con el otro, y además desgaste o facetas en las superficies oclusales. La oclusión normal (ver figura 25) asume una posición idealizada en adultos menores con dentición permanente completa y perfecta, es decir con dientes regulares y simétricos, que permitan el contacto máximo de las cúspides y surcos de los molares y el traslape labial de las piezas superiores anteriores en relación a los inferiores. Varías formás de maloclusión no necesariamente afectan la función dental de manera significativa. Los cambios que reducen la maloclusión son la atrición oclusal, que describe la reducción horizontal de las cúspides y surcos de los molares y los bordes incisales de los dientes anteriores; y la atrición proximal, que permite a los dientes moverse en dirección mesial.

38

COMPENDIO DE MÉTODOS ANTROPOLÓGICO FORENSESUdo Krenzer

Fig. 25 Oclusión perfecta en vista lateral izquierda (por Langsjoen 1998)

Tipos de oclusiónExisten varios tipos de oclusión en el arco dental anterior al respecto de los incisivos maxilares y mandibulares. Según Rodríguez Cuenca 2003 (figura 26) se define entre ellos:1) Psalidontia, o mordida de tijera, cuando los dientes anteriores se sitúan por

delante de los inferiores, cubriendo la cara labial de los inferiores con la lingual de los superiores. Se presenta en la mayoría de las poblaciones

2) Labidodontia, o borde a borde (“edge to edge biting”), cuando el borde incisal de los superiores contacta con los respectivos bordes de los inferiores. Su frecuencia es alta en ainos (42%), aborígenes de taiwán (42%) y mongoloides en general

3) Stegodontia, en forma de teja, cuando por el prognatismo alveolar, los incisivos superiores cubren los inferiores a manera de tejado

4) Opisthodontia, cuando los dientes anteriores maxilares se separan de los inferiores

5) Progenia, cuando los dientes inferiores sobresalen en relación a los superiores6) Hiadontia, cuando entre los dientes anteriores se observa una hendidura

Fig. 26 Varías formás de la mordida (por Rodríguez Cuenca 2003)

Otras formás comunes relacionadas con la oclusión son el diastema, un vacío entre las piezas dentales superiores, que se ubica frecuentemente entre los incisivos centrales; el “winging” -la rotación hacia mesial de los dientes anteriores, que es común en indígenas-; y el “counterwinging” -la rotación hacia distal- (capítulo 1.2.3.). En ambientes estresados o concentrados se observa muchas veces la oclusión fuerte, una acción parecida al bruxismo (Hillson 2002).

La Federation Dental International (FDI) desarrolló un sistema complejo para la observación de la oclusión, que está vinculado con la documentación para la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud.

1.5. Patología oral

En general, las enfermedades en la cavidad oral pueden afectar los dientes, la encía, el tejido óseo o los tejidos blandos.Según Rodríguez Cuenca (2003), la reducción de la capacidad de carga del ambiente puede producir desajustes fisiológicos en el organismo humano conocidos como estrés o presión ambiental. Esto es producto de tres factores claves:

1) Medio ambiente en tanto que provee los recursos alimenticios y materiales necesarios para la supervivencia de las poblaciones, y los agentes estresantes (vectores de enfermedades, sequías e inundaciones, que producen malas cosechas), que pueden afectar su salud

2) Sistemás culturales, que sirven de amortiguadores o protectores al proveer comportamientos indispensables en la explotación de recursos, y filtros necesarios en los casos de estrés (exogamia, reciprocidad, intercambio comercial)

3) Factores de resistencia de los huéspedes del estrés

En los estudios de la biología ósea se emplean varios indicadores de estrés, que se manifiestan igual en los huesos y en los dientes, y que dan cuenta del estado de salud y la capacidad de adaptación de las poblaciones históricas, tales como:

1) Crecimiento y desarrollo; las tasas de crecimiento, estatura, altura de la base craneal, morfología pélvica, forma de las diáfisis de los huesos largos, tamaño del canal del arco neural, tasa del desarrollo dental, tamaño de los dientes y asimetría dental

2) Lesiones por desnutrición como deficiencias ferropénicas -hiperostosis porótica, cribra orbitalia-, líneas de harris y defectos del esmalte

3) Lesiones por enfermedades infecciosas, que dejan huellas en los dientes o huesos como la caries, enfermedad periodontal, no específicas como periostitis u osteomielitis y específicas como la treponematosis, tuberculosis o lepra

4) Traumas y muerte violenta

Patología oral

39

ANTROPOLOGÍA DENTAL

De todos estos marcadores, los más informativos son los defectos del esmalte, por cuanto su formación es un proceso regular, que está sujeto a factores que pueden retrasar o detener su crecimiento. El esmalte es sensible a desequilibrios metabólicos producidos por deficiencias nutricionales, por enfermedades o ambos. El esmalte no se remodela, por lo cual las deficiencias se reflejan excelentemente en éste tejido duro. Los defectos macroscópicos son conocidos como hipoplasias, hipocalcificación y microdefectos como bandas de Wilson. Generalmente, estos defectos son más incidentes en los tercios cervical y medio de la corona de las piezas dentarias anteriores, sobre todo en mujeres, niños entre 2-4 años de edad, personas de estatus social bajo y en individuos agricultores de tierras bajas tropicales con deficiencias alimenticias (Rodríguez Cuenca 2003).