66763907b12caca385b20d57da1f7245

description

Transcript of 66763907b12caca385b20d57da1f7245

SOMMAIRE

Document labor par:

AGLAGALE MOHAMED

ESTA BEN MSICKDRGC

Rvision linguistique

-

-

-

Validation

-

-

-

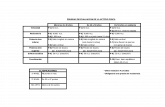

SOMMAIRE

Prsentation du module. 6

Rsum de thorie.. 7

I. Les concepts de bases et la dmarche du diagnostic financier 8

1 : Les cycles financiers de l'entreprise 9

2 : Les notions fondamentales de flux et de stocks. 11

3 : Les objectifs du diagnostic financier . 12

4 : La dmarche du diagnostic financier. 13

II. Les outils d'analyse financire... . 15

1 : Analyse de l'activit et de la rentabilit: l'tat des soldes de Gestion 17

2 : Le diagnostic des quilibres financiers : L'analyse du bilan... 26

3 : La technique d'analyse financire par les ratios. 36

4: L'analyse des flux financiers : Tableau de financement et

le plan de trsorerie 43

Guides de travaux pratiques 59 Cas n 1 Cas BETA 60

Cas n 2 Cas SREMAP.. 61

Cas n 3 Cas MADIPLAS.. 63

Cas n 4 Cas SMMC.. 67

Cas n 5 Cas TEXTIM 69

Cas n 6 Cas BATIMA.. 73

Cas n 7 Cas TALI. 79

Cas n 8 Cas ZEHRI.. 82

Cas n 9 Cas MALUM SA. 85

Cas n 10 Cas MARCO SA... 89

Evaluation de fin de module. 92

Liste bibliographique 95

MODULE 18: DIAGNOSTIC FINANCIER

Dure : 128h

40 % : Thorique

60 % : Pratique

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT

COMPORTEMENT ATTENDU

Pour dmontrer sa comptence, le stagiaire doit:

Mener un diagnostic financier

Selon les conditions, les critres et les prcisions qui suivent.

CONDITIONS DEVALUATION

Individuellement

A partir des tudes de cas, mise en situation,..

A laide de: documents ncessaires, plan comptable, calculatrice,

tats de synthse, support de cours, logiciel de bases de donnes

CRITERES GENERAUX

Respect de la dmarche de lanalyse

Respect des principes de gestion de temps

Respect des pratiques courantes et des rgles tablies par

Lentreprise

Exactitude des calculs

Application approprie des techniques de communication crite et

verbale

Vrification approprie du travail

PRECISIONS SUR LE CRITERES PARTICULIERS

COMPORTEMENT ATTENDU DE PERFORMENCEA- Prparer le travail ( Collecte et slection de tous les

documents ncessaires la tache.

( Classement des pices selon lordre

dexcution des taches.

( Communications crite et orale

OBJECTIF OPERATIONNEL DE PREMIER NIVEAU

DE COMPORTEMENT ( Suite )

B. Entreprendre une analyse financire

de lactivit

C. Analyser le bilan

D. Utiliser les ratios

E. Etablir les tableaux de flux Etablissement des soldes de gestion revaloriss

Pertinence des commentaires de soldes de gestion

Calcul de lautofinancement

Prsentation du bilan financier.

Dtermination de lactif net comptable et lactif net revaloris

Analyse de lquilibre financier:

Fonds de roulement

Besoin de financement global

Trsorerie nette

Analyser la trsorerie.

Dtermination du BFG prvisionnel.

Exactitude des calculs des ratios.

Communication crite et orale.

Qualit de linterprtation .

Application de la mthode de synthse des ratios.

Utilisation dun logiciel de base de donnes.

Prsentation du tableau de financement .

Interprtation du tableau de financement.

Etablissement des tableaux de flux de trsorerie:

Plan de trsorerie

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE SECOND NIVEAU

LE STAGIAIRE DOIT MAITRISER LES SAVOIRS, SAVOIR-FAIRE, SAVOIR-PERCEVOIR OU SAVOIR ETRE JUGES PREALABLES AUX APRENTISSAGES DIRECTEMENT REQUIS POUR LATTEINTE DE LOBJECTIF DE PREMIER NIVEAU, TELS QUE:

Avant de prparer le travail ( A ):

1. Connatre les concepts fondamentaux de lanalyse financire

2. Saisir les objectifs et la dmarche de lanalyse financire

Avant dentreprendre une analyse financire de lactivit ( B ):

3. Etablir lESG.

4. Calculer les soldes de gestion revaloriss.

Avant danalyser le bilan ( C ):

5. Etablir le bilan comptable fonctionnel.

Avant dutiliser la mthode des ratios ( D ):

6. Expliquer lintrt de la mthode.

7. Distinguer les diverses catgories de ratios:

Structure financire;

Liquidit;

Rendement;

Rentabilit;

Gestion;

Avant dtablir les tableaux de flux ( E ):

8. Expliquer lintrt du tableau de financement

9. Effectuer le plan de trsorerie

10. Comprendre les relations avec le banquier

11. Expliquer les crdits de mobilisation: escompte, dcouvert, Affacturage,...

12. Savoir comment renforcer le fond de roulement

13. Effectuer la gestion des excdents de trsorerie

Prsentation du module

Ce module est destin toute personne qui entreprend des tudes de gestion et plus particulirement, aux stagiaires de la filire T.S.G.E. 2me anne . Il doit tre dispens aprs le module des travaux comptables de fin d'exercice et celui de calcul et suivi des cots.

Ce module recle toutes les connaissances conceptuelles et mthodologiques ncessaires pour mener un diagnostic financier. Le contenu est ainsi dcompos en deux parties :

Dans la premire partie, sont exposs les concepts fondamentaux de l'analyse financire ainsi que les objectifs et la dmarche du diagnostic financier.

La deuxime partie est consacre aux outils d'analyse financire , savoir les techniques danalyse de lactivit et de la rentabilit; de la structure financire et des flux financiers .

La dure totale du module est de 128 heures dont 78 heure de pratique (soit 60 % du volume totale).

Module: DIAGNOSTIC FINANCIER

RESUME THEORIQUE

PARTIE N I

Les concepts de base et la dmarche

du diagnostic financier

Dans le cadre de son activit, l'entreprise combine des facteurs de production pour laborer des biens ou des services.

Les facteurs de production sont achets sur des marchs "amont" contre des liquidits. Les biens et services produits sont vendus sur les marchs "Aval" galement contre des liquidits.

Ainsi, un entrepreneur disposant de liquidits et dsireux de crer une entreprise, devra se procurer par exemple un local, du matriel et acheter des matires premires pour raliser ses objectifs. Il va donc changer ses liquidits ou "stock de Monnaie" contre des actifs, certains tant destins tre utiliss rapidement dans lentreprise (matires premires), d'autres tant appels rester dans l'entreprise une dure plus longue (local, matriel) ; le but de l'entrepreneur n'tant pas de maintenir ses actifs figs, mais de produire des biens et les vendre d'autres agents conomiques.

Il verra ainsi une partie de ses actifs se transformer en monnaie. Le cycle financier dsigne ce processus qui intgre toutes les oprations intervenant entre le moment o une entreprise transforme un stock de monnaie initial en un certain bien ou actif, et le moment o le mme bien se transforme en monnaie.

On distingue dans l'entreprise trois cycles financiers principaux :

Le cycle d'exploitation

Le cycle d'investissement

Le cycle des oprations financires

1- Le cycle d'exploitationOn entend par cycle d'exploitation l'ensemble des oprations ralises par l'entreprise pour atteindre son objectif : produire des biens et des services en vue de les changer.

L'acquisition des biens et des services entrant dans le processus de production : c'est la phase d'approvisionnement ;

La transformation des biens et des services pour aboutir un produit fini : c'est la phase de production ;

La vente des produits finis : c'est la phase de commercialisation.

Ce processus doit fonctionner de manire continue pour assurer un emploi optimal des moyens mis en uvre : travail et capital. Or, les flux physiques d'entre (les achats) et le flux physique de sortie (les ventes) interviennent de manire discontinue.

Le fonctionnement rgulier du cycle d'exploitation est assur par la dtention de stocks qui assurent l'coulement continu des biens.

1re phase

2me phase

3me phase

Approvisionnement

Production

Commercialisation

2- Le cycle d'investissement :

Le cycle d'investissement dsigne toutes les oprations relatives l'acquisition o la cration des moyens de production incorporels (brevets, fonds commercial), corporels (terrains, machines,) ou financiers ( titres de participation ).Il englobe galement la partie immobilise de l'actif de roulement (stocks, crances,).

L'investissement s'analyse en une dpense immdiate et importante dont la contrepartie et l'esprance de liquidits futures issues des oprations d'exploitation.

Le cycle d'investissement est par dfinition un cycle long, dont la dure dpendra de l'activit de l'entreprise, du rythme de l'volution technologique et de la stratgie poursuivie.

MonnaieMoyens de

Production

Encaissements

Dure de vie de linvestissement

Schma du cycle dinvestissement

3- Le cycle des oprations financires :

Il recouvre l'ensemble des oprations qui interviennent entre l'entreprise et les apporteurs de capitaux, il concerne particulirement les oprations de prts et d'emprunts.

D'une manire gnrale, les agents conomiques changent des biens et services au moyen de la monnaie. Ces changes se caractrisent d'un ct par un transfert de biens ou de services, et de l'autre par des transferts montaires.

On dsigne sous le nom de "flux" les transferts de biens ou de monnaie effectus au cours d'une priode donne entre deux agents conomiques, alors qu'on entend par "stock" la quantit de biens ou de monnaie mesure un moment donn. Les notions de flux et de stocks constituent donc la base des tats financiers de l'entreprise, et permettent d'en dcrire la structure financire.

1- Les notions financires de flux :

On distingue gnralement trois types de flux ; les flux de rsultats, les flux de trsorerie et les flux de fonds.

a- Les flux de rsultats :

Ces flux concernent les produits et les charges au sens de la comptabilit gnrale. Parmi ces flux, certains donnent lieu des encaissements ou des dcaissements, tel est le cas des ventes, des achats, impts, D'autres flux n'ont aucune incidence sur la trsorerie, exemple les dotations aux amortissements. Les flux de rsultats concernent toutes les oprations conomiques ayant une incidence sur l'enrichissement de l'entreprise.

b- Les flux de trsorerie :

Il s'agit de toutes les oprations de recettes et de dpenses se traduisant par des mouvements effectifs de trsorerie.

c- Les flux de fonds :

La notion de flux de fonds est directement tire de l'acception anglo-saxonne flow of funds. Les flux de fonds dsignent toutes les oprations qui figurent dans le tableau de financement.

2- Les stocks:

Les stocks dsignent les quantits de biens ou de monnaie mesures un moment donn. Ils correspondent donc au stocks d'emplois et de ressources consigns dans le bilan; ce dernier est un document qui permet de dterminer ponctuellement la situation financire de l'entreprise.

Squence 3 : Les objectifs du diagnostic financier

L'objet du diagnostic financier est de faire le point sur la situation financire de l'entreprise, en mettant en vidence ses forces et ses faiblesses, en vue de l'exploitation des premires et de la correction des secondes.

Conventionnellement, le diagnostic financier a pour objectif de rpondre quatre interrogations essentielles du chef d'entreprise.

Croissance :

Comment s'est comporte mon activit ?

Ai je connu une croissance sur la priode examine

Quel a t le rythme de cette croissance ?

Est-elle suprieure a celle du secteur auquel j'appartiens ?

Rentabilit :

Les moyens que j'ai employ sont-ils rentables

Sont-ils en conformit avec cette rentabilit

La croissance a-t-elle t accompagne d'une rentabilit sifflante.

Equilibre :

Quelle est la structure financire de l'entreprise ?

Cette structure est-elle quilibre ?

Les rapports des masses de capitaux entre eux sont-ils harmonieux ?

Ne suis-je pas trop endett ? Risque :

Quels sont les risques que j'encours ?

L'entreprise prsente-t-elle des points de vulnrabilit

Quelles sont les dfaillances de ces risques ?

Ayant rpondu ces quatre questions, le chef d'entreprise peut faire une synthse en dtectant les points forts et les points faibles de son entreprise.

De ce fait ces lments peuvent tre rsums dans les tapes suivantes :

Etablir un diagnostic sur la sant conomique et financire de l'entreprise tudie la date de l'arrt des derniers comptes disponibles et sur ses perspectives court et moyen terme.

Caractriser les types de risques que constitue l'entreprise pour ses banquiers et valuer l'importance de ces risques. Prendre le cas chant, position en tant que banquier sur une demande de crdit ou sur la viabilit et le niveau de risque d'un projet de dveloppement et de financement attach.

Squence 4 : La dmarche du diagnostic financier

1re tape :

Dfinition des objectifs de l'analyse :

Etude des moyens de l'entreprise

Structure financire

Trsorerie

Etude du fonctionnement de l'entreprise :

Activit

Rentabilit

2me tape :

Prparation des diffrentes sources d'informations :

Informations extra-comptables :

Internes l'entreprise :

Raison sociale

Localisation gographique des tablissements

C.V.

Statut juridique

Age de la socit

Dirigeants (ge, anciennet, comptences)

Activit

Taille

Externes l'entreprise :

Fournisseurs

Clients

Concurrents

Secteur d'activit

Environnement macro-conomique

March de l'entreprise.

Informations comptables :

Bilan comptable retrait ou bilan fonctionnel, soit au bilan financier.

Compte de produits et charges d'o on va dgager l'tat des soldes de gestion ;

Sur la base de ces documents on tablira les ratios relatifs chacun d'eux.

3me tape :

Slection des outils d'analyse financire les mieux adapts aux objectifs poursuivis : Equilibre financier

Solvabilit

Risque conomique et financier

Rentabilit

Croissance

Autonomie financire

Flexibilit financire.

4me tape :

Diagnostic financier (atouts et handicaps)

Atouts : Flexibilit

Rentabilit leve

Bonne liquidit

Forte croissance Handicaps :

Baisse des rsultats

Baisse de chiffre d'affaires

Insuffisance de ressources stables

Insuffisance d'investissement

Dgradation de la trsorerie

Surendettement, etc

5me tape :

Pronostic et recommandations :

Perspectives d'volution

Recommandations.

PARTIE N II

Les outils d'analyse financire

L'analyste financier, qu'il soit interne ou externe l'entreprise, pour mener son diagnostic financier, doit disposer du C.P.C et du bilan.

Le 1er lui permet d'apprcier l'activit et la rentabilit de l'entreprise notamment l'aide des diffrents soldes de gestions normaliss par le plan comptable Marocain (P.C.M)

Le second lui permet de juger l'quilibre financier et l'endettement de l'entreprise.

Pour mener bien son analyse financire, l'analyste utilise de techniques d'analyse trs diversifies.

I- GENERALITES L'tat des soldes de gestion (E.S.G) constitue le troisime tat de synthse qui n'est obligatoire que pour les entreprises ralisant un chiffre d'affaires suprieur 7,5 millions de dirhams et donc soumises au rgime normal.

L'E.S.G comporte deux tableaux :

II- Elaboration du tableau de formation des rsultats (TFR) :

SignesMode de calculComptes utiliss

1

2+

-Vente de marchandises en l'tat

Achat revendus de marchandises711

611

I=MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT (1-2)811

3

4

5+

+ ou -

+Ventes de biens et services produits

Variation de stocks de produits

Immobilisation produites par l'entreprises pour elle-mme712

713

714

II=PRODUCTION DE L'EXERCICE (3 + 4 + 5)

6

7+

+Achats consomms de matires et fournitures

Autres charges externes 612

613 et 614

III=CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6 + 7)

I

II

III+

+

-Marge brute sur ventes en l'tat

Production de l'exercice

Consommation de l'exercice811

IV=VALEUR AJOUTEE (I + II III)814

IV

8

9

10+

+

-

-Valeur ajoute

Subvention d'exploitation

Impt et taxes

Charges de personnel814

716

616

617

V=

=EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)8171

8179

V

11

12

13

14+

ou

+

-

+

-Excdent brut d'exploitation (E.B.E) ou insuffisance brute d'exploitation (I.B.E)

Autres produits d'exploitation

Autres charges d'exploitation

Reprises d'exploitation, transferts de charges

Dotations d'exploitation8171

8179

718

618

719

619

VI=RESULTATS D'EXPLOITATION (V+11-12+13-14)810

15

16+

-Produits financiers

Charges financires73

63

VII=RESULTAT FINANCIER (15 16)830

17

18

Rsultat d'exploitation

Rsultat financier810

830

VIII=RESULTAT COURANT (17 18)840

19

20+

-Produits non courants

Charges non courantes75

65

IX=RESULTAT NON COURANT (19 20)850

21

22

23

-Rsultat courant

Rsultat non courant

Impt sur les rsultats840

850

670

X=RESULTAS NET DE L'EXERCICE (21 22 23)

(Rsultat aprs impt)880

III- Significations des diffrents soldes de gestion :

SOLDESSIGNIFICATION DES SOLDES

Marge brute sur vente en l'tatNotion rserve exclusivement l'activit ngoce (Entreprise commerciales).

.

Production de l'exercice Solde concernant les entreprise industrielles et prestataires de services

A la diffrence du solde prcdent, la production de l'exercice n'est pas une marge mais rsulte d'une addition

Valeur ajoute Mesure la richesse produite par l'entreprise

Mesure sa contribution l'uvre de la production nationale (Contribution l'conomie du pays)

Excdent brut d'exploitation Mesure les performances conomiques et financires des entreprises

Il se prte particulirement aux comparaisons interentreprises parce qu'il est calcul indpendamment de la politique propre chaque entreprise en matires d'investissement, de financement, de fiscalit et d'oprations exceptionnelles (non courantes).

C'est le dernier solde ne comprendre que les charges dcaissables et les produits encaissables.

Le plan comptable marocain (PCM) lui a rserv une place privilgie : Il est le point de dpart du calcul de la capacit d'autofinancement (CAF) (Mthode soustractive)

Rsultat d'exploitation Ce solde mesure le rsultat dgag par l'activit normale

Il mesure galement la performance industrielle et commerciale de l'entreprise

Rsultat financier Rsultat correspondant aux oprations purement financires

Rsultat courant Rsultat des oprations normales et courantes (habituelles) de l'entreprise

La croissance du rsultat courant peut aussi bien tre due une amlioration du rsultat d'exploitation qu' celle du rsultat financier

Il est donc prfrable d'analyser en cas de besoin sparment ces deux composantes.

Rsultats non courant Rsultat ayant un caractre non rptitif et donc exceptionnel

Rsultat net de l'exercice (aprs impt) Rsultat dont la rpartition va tre dcide par les actionnaires.

IV- Elaboration du tableau de calcul de l'autofinancement :

Mthode additive : partir du rsultat net de l'exercice

SigneMode de calcul

+

+

+

+

-

-

-

-

+Rsultat net de l'exercice

Dotations d'exploitation (1)Dotations financires (1)Dotations non courantes(1)Reprises d'exploitation(2)Reprises financires(2)Reprises non courantes(2) (3)Produits des cessions d'immobilisations

Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cdes

Capacit d'autofinancement (C.A.F)

-Distribution de bnfices (Bnfices mis en distribution)

Autofinancement (A.F)

1) A lexclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulations et la trsorerie: Il sagit donc des dotations aux amortissements et des dotations aux provisions sur actif immobilis, des dotations aux provisions durables et aux provisions rglementes .

2) A lexclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et la trsorerie .

3) Y compris reprises sur subvention dinvestissement .

Mthode soustractive : partir de l'excdent brut d'exploitation

SigneMode de calcul

+ ou

_

+ Excdent brut d'exploitation ou insuffisance brut d'exploitation

Charges dcaissables c--d. (autres charges d'exploitation, charges financires, charges non courantes et impts sur les rsultats, l'exclusion des dotations relatives lactif immobilis et au financement permanent et de la valeur nette d'amortissement des immobilisations cdes)

Produits encaissables c--d (Autres produits d'exploitation, transferts de charges, produits financiers et produits non courants l'exclusion des reprises sur amortissements, sur subventions d'investissement, sur provisions durables et provisions rglementes et l'exclusion des produits de cession des immobilisations.)

=Capacit d'autofinancement

-Distribution de dividendes

=Autofinancement

Lintrt de la CAF

La CAF constitue laressource de financement dgage par lactivit de lexercice avant affectation du rsultat net elle recense donc lensemble des ressources dgages par lentreprise elle mme sans appel aux apporteurs externes (prteurs ou associs) et qui seront disponibles pour mener les politiques de distribution des bnfices, de remboursement des emprunts et dinvestissements .

En gnral, une partie de la capacit dautofinancement est consacre aux distributions de bnfices, ce qui permet dvaluer lautofinancement de lexercice de la faon suivante:

Autofinancement = Capacit dautofinancement Distribution de bnfices

V- Cas d'application Le compte des produits et charges de la socit "SOMAR" au 31.12.95

Compte de produits et charges (hors taxes)

(Modle normal)E

X

P

L

O

I

T

A

T

I

O

NOPERATIONSTOTAUX DE

L'EXERCICE

3 = 1 + 2TOTAUX

DE L'EXERCICE PRECEDENT

4

Propres l'exercice

1Concernant l'exercice prcdent

2

IPRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises (en l'tat)

18 75618756

Vente de biens et services produits566 280566 280

Chiffre d'affaires585 036585 036

Variation de stocks de produits ()-30 736,5-30 736,5

Immobilisations produites par l'Ese pour elle-mme1 7641 764

Subvention d'exploitation--

Autres produits d'exploitation1 4401 440

Reprise d'exploitation : transfert de charges496,5496,5

TOTAL I558 000558 000

IICharges dexploitation

Achats revendus de marchandises

Achats consomms de matires et fournitures14 32814 328

235 152235 152

Autres charges externes12 88812 888

Impts et taxes7 2007 200

Charges de personnel230 400230 400

Autres charges d'exploitation1 0801 080

Dotations d'exploitation13 68013 680

TOTAL II514 728514 728

F

I

N

A

NC

I

ERIIIRsultat d'exploitation (I-II)43 272

IVProduits Financiers

Produit des titres de participation et autres titres immobiliers

4 6804 680

Gains de change--

Intrts et autres produits financiers1 8001 800

Reprise financires ; transfert de charges144144

TOTAL IV6 6246 624

VCHARGES FINANCIERES

Charges d'intrts

2 4482 448

Pertes de change--

Autres charges financiers--

Dotations financires5151

TOTAL V2 4992 499

VIRESULTAT FINANCIER (IV-V)4 125

NON

COURANTVIIRsultat Courant (III+VI)

47 397

VIIIProduits non courants

Produits des cessions d'immobilisations

648648

Subventions d'quilibre--

Reprises sur subventions d'investissement--

Autres produits non courants126126

Reprise non courantes ; transfert de charges3636

TOTAL VIII810810

IXCharges non courantes

V.N.A des immobilisations cdes

432432

Subventions accordes--

Autres charges non courantes201201

Dotations non courantes aux amort. Et aux prov.79,579,5

TOTAL IX712,5712,5

XRsultat non courant97,5

XIRsultat avant Impts (VII+X)47 494,547 494,5

XIIImpts sur les rsultats16 62316 623

XIIIRsultat Net (XI XII)30 871,530 871,5

XIVTOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)565 434

XVTotal des Charges (II+V+IX+XII)534 562,5

XVRsultat Net (total des produits - total des Charges)30 871,5

Des documents de lETIC de la socit, on extrait les informations suivantes:

Bnfice distribu au cours de lexercice 1995: 15 000 DH .

Dotations et reprises de lexercice 1995 relatives aux:

ElmentsDotationreprises

DexploitationfinanciresNon courantesDexploitationfinanciresNon courantes

Elments stables9 720_49,582,54820

Elments circulants3 69051304149616

13 6805179,5496,514436

Elments de corrig:

SignesMode de calculComptes utiliss

1

2+

-Vente de marchandises en l'tat

Achat revendus de marchandises18 756

14 328

I=MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT (1-2)4 428

3

4

5+

+ ou -

+Ventes de biens et services produits

Variation de stocks de produits

Immobilisation produites par l'entreprises pour elle-mme566 280

-30 736,5

1746

II=PRODUCTION DE L'EXERCICE (3 + 4 + 5)537 307,5

6

7+

+Achats consomms de matires et fournitures

Autres charges externes 235 152

12 888

III=CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6 + 7)248 040

IV=VALEUR AJOUTEE (I + II III)293 695,5

IV

8

9

10+

+

-

-Valeur ajoute

Subvention d'exploitation

Impt et taxes

Charges de personnel-

7 200

230 400

V=

=EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E) ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (I.B.E)56 095,5

V

11

12

13

14+

ou

+

-

+

-Excdent brut d'exploitation (E.B.E) ou insuffisance brute d'exploitation (I.B.E)

Autres produits d'exploitation

Autres charges d'exploitation

Reprises d'exploitation, transferts de charges

Dotations d'exploitation56 095,5

1 440

1 080

496,5

13 680

VI=RESULTATS D'EXPLOITATION (V+11-12+13-14)43 272

15

16+

-Produits financiers

Charges financires

VII=RESULTAT FINANCIER (15 16)4 125

17

18

Rsultat d'exploitation

Rsultat financier43 272

4 125

VIII=RESULTAT COURANT (17 18)47 397

19

20+

-Produits non courants

Charges non courantes

IX=RESULTAT NON COURANT (19 20)97,5

21

22

23

-Rsultat courant

Rsultat non courant

Impt sur les rsultats16 623

X=RESULTAS NET DE L'EXERCICE (21 22 23)

(Rsultat aprs impt)30 871,5

Tableau de calcul de l'autofinancement

SigneMode de calcul

+

+

+

+

-

-

-

-

+Rsultat net de l'exercice

Dotations d'exploitation (1)Dotations financires (1)Dotations non courantes(1)Reprises d'exploitation(2)Reprises financires(2)Reprises non courantes(2) (3)Produits des cessions d'immobilisations

Valeurs nettes d'amortissement des immobilisations cdes

30 871,5

9 720

-

49,5

82,5

48

20

648

432

Capacit d'autofinancement (C.A.F)40 274,5

-Distribution de bnfices (Bnfices mis en distribution)15 000

Autofinancement (A.F)25 274,5

Commentaire:

- Lactivit de production est fortement plus importante que lactivit de ngoce qui ne reprsente que 3,20 % du chiffre daffaires .

La valeur ajoute est importante ( 54,66 % de la production ) et dont une grande partie est prleve par les salaris ( 78,44 % ) .

Le rsultat net apparat satisfaisant par rapport au CA . Mais il convient de le rapporter aux capitaux propres .

La capacit dautofinancement sest leve 40 274 500 DH , grce au bnfice ralis (76 % ) et aux dotations courantes (24 % ) .VI - Retraitements (Crdit-bail ; personnel extrieur)a) Principe de retraitement

Le dveloppement important du crdit-bail et des services de personnel extrieur peut, dans certains cas, conduire une vritable dformation des soldes de gestion.

En effet, crdit-bail et personnel extrieur sont comptabiliss dans les autres charges externes (comptes 6132 et 6135), donc dans les consommations de l'exercice qui viennent rduire la VA alors qu'ils se substituent non des consommations mais des emplois de la VA :

Le crdit-bail est un substitut de l'investissement direct, la charge de "redevance" paye remplace ainsi les "dotations aux amortissements" et les "charges financires".

Le "personnel extrieur" est un substitut direct de l'embauche par le salari et la charge du compte 6193 remplace ainsi celle de "rmunrations du personnel".

Cette transformation est oprer non en comptabilit, mais dans le calcul extra-comptable de gestion chaque fois que redevance de crdit-bail et services de personnel extrieur sont d'une importance significative (de nature fausser les soldes de gestion).

b) Application : Cas socit "SOMAR"

Une redevance de crdit-bail de 30 000 DH est analyse en :

Un amortissement de 20 000 DH,

Une charge financire de 10 000 DH

La rmunration du personnel extrieur figure pour 25 000 DH

Montants des soldes de gestion aprs retraitement :

Production de l'exercice

537 307,5

Consommation de l'exercice ( 248 040 -55 000)

193 040

VA retraite

344 267,5

EBE : 56 095,5 +55 000-25 000

86 095,5

Est modifi du fait de l'accroissement de la VA et de

L'acccroissement des charges de personnel.

Rsultat d'exploitation : 43 272 +30 000 -20 000 53 272

Augment de 30 000 (cf. EBE) mais diminu de

20 000 (Dotaions supplmentaires)

Rsultat courant : 47 397 +10 000-10 000

47 397

Augment de 10 000 (rsultat d'exploitation) et

Diminu de 10 000 (ch. Financires supplmentaires).

CAF : 40 274,5 + 20 000

60 274,5

Augment de 20 000 (Dotations au lieu de consommations).c) Autres retraitements possibles

Les subventions d'exploitation : considres comme des complments du prix de ventes. Elle devraient tre rintgres dans la VA.

Tranferts de charges : en cas o on dispose d'informations suffisantes, on pourrait dduire les montants de ces produits des charges correspondantes.

Squence 2 : le diagnostic des quilibres financiers

L'analyse du bilan

Il s'agit d'analyser la capacit d'une entreprise faire face ces engagements. Ce diagnostic peut tre men soit partir d'un bilan comptable fonctionnel ou partir d'un bilan financier.

I- Analyse du bilan comptable fonctionnel

Le bilan fonctionnel reprsente un moment donne les emplois et les ressources, quelle qu'en soit la qualification juridique, lis aux principaux cycles de fonctionnement de l'entreprise.

Le dcoupage fonctionnel du bilan peut tre reprsent dans le bilan suivant .

Dcoupage fonctionnel du bilan du PCM

Cycles fonctionnels de l'entrepriseEmplois lisRessources lies

Cycle d'investissementActif immobilisFinancement permanent

Cycle des oprations courantesActif circulant hors trsoreriePassif circulant hors trsorerie

Cycle de trsorerieTrsorerie ActifTrsorerie - Passif

Ce dcoupage permet de calculer aisment des agrgats trs significatifs sur le plan de la gestion et qui permet de caractriser l'quilibre financier de l'entreprise, savoir : le fonds de roulement fonctionnel, le besoin de financement global et la trsorerie nette.

1. Le fonds de roulement fonctionnel (FRF)

C'est la part des ressources stables disponibles aprs le financement des actifs immobiliss et actifs sans valeurs pour contribuer couvrir les besoins de financement lis l'exploitation.

FRF = Ressources stables brutes Actifs immobiliss Actifs sans valeurs

Le fonds de roulement fonctionnel constitue, dans une optique de continuit de l'exploitation, un indicateur de vulnrabilit ou au contraire d'autonomie plus au moins grande de l'entreprise vis vis des prteurs cour terme (fournisseurs et banquiers)

Il est en effet souhaitable que les besoins de financements structurels d'une entreprise (investissements) soient couverts par des rserves ayant le mme caractre de stabilit, on minimise ainsi le risque d'atteinte la survie de l'entreprise par remise en cause de ses financements court terme.

En principe le FRF doit tre positif ;

Pour une entreprise industrielle ayant un cycle de production et de commercialisation d'une dure moyenne et des contraintes de stockage elles aussi moyennes, le FRF devrait atteindre au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel et 20 % de l'actif circulant.

Cependant dans certains secteurs d'activits tel que la grande distribution ou certains services, on peut admettre un FRF ngatif, ceci dans la mesure o :

Les stocks sont nuls ou tournent vite ;

Le volume des achats est important par rapport au chiffre d'affaires et les fournisseurs accordent des dlais de paiement relativement longs.

2. Le besoin de financement global :

C'est la part des besoins en financement non couverte par les ressources provenant de cette mme exploitation.

BFG = Actifs circulants H.T Passifs circulant H.T

Les besoins en financement sont essentiellement constitus par les stocks et les crances clients, les ressources provenant de l'exploitation par les dettes fournisseurs. L'importance de ces postes dpendent la fois des contraintes propres au secteur de l'entreprise (dure du cycle de production, image de la profession en matire de crdit), et de politique industrielle et commercial.

L'interprtation du BFG est dlicate.

3. La Trsorerie Nette

C'est l'excdent des liquidits (places ou non) sur les financements bancaires courants

TN = FRF BFG

= Trsorerie Actif Trsorerie Passif

Le BGF est financ pour partie par des ressources stables (FRF) et pour solde par des ressources plus volatiles (T.P)

Plusieurs situations :

1. Insuffisance du FRF et BFG positif :

Ces deux besoins en financement sont couverts par des ressources volatiles (T.P)

2. Situations confortables :

FRF positif et BGF ngatif

Ces deux types de ressources alimentent la trsorerieCas dapplication:

Vous disposez des bilans fonctionnels rsums avant affectation du rsultat de la socit MAROFER pour les exercices 1999,2000 et 2001 .

Bilans (en milliers de dirhams)

199920002001199920002001

Actif immobilis

Actif circulant

(hors trsorerie)

Trsorerie - actif900

950

-

1850790

1245

200

2235800

1660

235

2695Financement permanent

Passif circulant

(hors trsorerie)

Trsorerie - passif1020

750

80

18501630

590

15

22351700

977

18

2695

a) Prsenter en valeur absolue(V.A.)et en valeur relative (V.R.) les grandes masses du bilan et analyser leur volution .

b) Calculer le fonds de roulement fonctionnel (F.R.F.), le besoin de financement global (B.F.G) .

c) Interprter lvolution de la situation de la socit MAROFER .

Corrig

a) Prsentation des bilans en masses .

Actif

Masses199920002001

Actif immobilis

Actif circulant H.T

Trsorerie - actif900

950

-

185049,50%

50,50%

-

100,00%790

1245

200

223535,30%

55,70%

9;00%

100,00%600

1660

235

269529,70%

61,60%

8,70%

100,00%

Baisse rgulire et importante de lactif immobilis dans lactif total (-19,8% entre 1999 et 2001) .

Hausse rgulire et importante de lactif circulant hors trsorerie par rapport au total de lactif (+11,10% entre 1999 et 2001).

La trsorerie actif qui tait nulle en 1999, reprsente respectivement 9% et 8,7% du total bilan en 2000 et 2001 .

Passif

Masse199920002001

V.AV.RV.AV.RV.AV.R

Financement permanent

Passif circulant H T

Trsorerie passif1020

750

80

185055,50%

40,50%

4,40%

100,00%1630

590

15

223573,00%

26,40%

0,60%

100,00%1700

977

18

269563,00%

36,30%

0,70%

100,0%

Forte hausse du financement permanent en 2000 par apport au total passif (+17,90%), puis baisse en 2001 (-10%) .

Baisse sensible du passif circulant en 2000 par apport au total passif (-14,10%) et hausse en suite en 2001 (+9,90%) .

Baisse de trsorerie passif qui passe de 4,4% du total passif en 1999 0,6% et 0,7% respectivement en 2000 et 2001.

b) Calcul du F.R.F, du B.F.G et de la T.N

F.R.F = Financement permanent Actif immobilis

Masses199920002001

Financement permanent

Actif immobilis

F.R.F1020

900

1201630

790

8401700

800

900

B.F.G

Masses199920002001

Actif circulant (hors trsorerie)

Passif circulant (hors trsorerie)

B.F.G950

750

2001245

590

6551660

977

683

Trsorerie nette - 1re mthode

Masses199920002001

F.R.F

B.F.G

Trsorerie nette120

200

-80840

655

185900

683

217

Trsorerie nette - 2me mthode

Masses199920002001

Trsorerie actif

Trsorerie passif

Trsorerie nette-

80

- 80200

15

185235

18

217

c) F.R.F en progression sensible (+780 entre 1999 et 2001) alors que le B.F.G na augment que de 483 durant la mme priode.

* Situation de trsorerie amliore (+297 entre 1999 et 2001).

II- L'analyse sur la base du bilan financier ou bilan liquidit

Le bilan financier a pour but de mettre la disposition de la l'analyste des informations significatives pour se rapprocher d'une vision plus conomique et financire de l'entreprise. En effet les lments du bilan sont classs, selon leur degr de liquidit ou d'exigibilit croissante d'une part ; d'autre part ; les actifs sont pris pour leur valeur vnale. Ainsi le bilan comptable fait l'objet de plusieurs retraitements.

Le bilan financier se prsente comme suit :

Masse de l'actifMasse du passif

Valeurs immobilisesActifs longsRessources propresCapitaux

Permanents

Dette moyen et long terme

Valeurs d'exploitation

( stocks )Actifs courts (moins 1 an)Dettes court termePassif moins 1 an

Valeur ralisables

Valeurs disponibles

A- Les principaux retraitements effectuer au niveau du bilan comptable

1) Les corrections de l'actif.

Les reclassements de l'actif

Le stock outil: Correspond au stock minimum ncessaire que l'entreprise constitue pour faire face ses besoins d'exploitation, et viter ainsi le risque de rupture de stock.

Le stock tant destin rester en permanence dans l'entreprise, ainsi il y a lieu de retrancher son montant de l'actif circulant et le rajouter l'actif immobilis.

Les actifs plus ou moins un an :

Il s'agit de reclasser les lments de l'actif en fonction de leur chance, ainsi la partie des prts recouvrer dans moins un an devrait tre transfre l'actif circulant. De mme on procdera de la mme faon pour les crances commerciales dont l'chance peut tre suprieure 1 an ; qui se verra vire l'actif immobiliser ;

Les titres et valeurs de placement et les effets escomptables :

Si ces titres sont aisment ngociables, il convient de les assimiler la trsorerie actif ; au mme titre que les effets bancables ou escomptables.

Les retraitements des actifs fictifs :

Les immobilisations en non valeur : Il s'agit d'un actif fictif, il convient d'liminer le montant correspondant de l'actif et des capitaux propres.

Les charges constates d'avance : ils peuvent tre limines de l'actif du bilan ainsi que des capitaux propres pour garder l'quilibre.

Ecarts de conversion actif: certains auteurs prconisent leur annulation en augmentant les crances ou en diminuant les dettes correspondantes .

Les plus values et les moins valus latentes :

Les biens de l'entreprise sont pris dans le bilan financier pour leur valeur relle et non comptable ; ainsi les plus values ou les moins values constates devraient tre respectivement ajoutes ou retranches des capitaux propres.

2) Les corrections du passif

La rpartition du rsultat :

Les dividendes payer doivent tre limins des capitaux propres pour tre intgrs parmi le passif circulant hors trsorerie.

Dettes de financement :

La partie des dettes de financement devenue court terme doit tre transfre au passif circulant .

Dettes fiscales diffrs ou latente : tel est le cas des provision pour risques et charges non justifies.

La dette fiscale doit tre calcule au taux d'imposition de l'entreprise et elle sera assimiler, suivant son chance plus ou moins d'un an, dette de financement, soit au passif circulant .

Les obligations cautionnes :

Elles peuvent tre intgres la trsorerie passif.

Les comptes courants d'associs : ils peuvent tre gnralement considrs comme des financements stables.

3) Les engagements du crdit-bail :

Au niveau de l'analyse financire, les immobilisants utilises par l'entreprises et finances par crdit-bail sont ajoutes la valeur brute des immobilisations pour une valeur gale la valeur d'origine du bien la date du contrat, la part d'annuit correspondant la dotation aux amortissements est intgre aux amortissements des immobilisations.

Il y a galement possibilit de prendre en considration ces engagements de crdit-bail parmi les immobilisations pour la valeur d'origine du bien la date du contrat, la partie paye fera partie des capitaux propres, quant la partie qui reste payer, il convient de la prendre en compte parmi les dettes de financement.

B- L'analyse de la solvabilit et du risque de non liquidit :

1) L'analyse de la solvabilit :

Elle consiste valuer dans une perspective de liquidation force, l'aptitude d'une entreprise rembourser toutes ses dettes en ralisant l'ensemble de son actif. Cette valuation intressant principalement les prteurs, se fait en dterminant l'actif net.

Actif net = Actif total Dettes totales

L'actif net doit tre positif et le rapport Actif net/Actif total > 20 %

2) L'analyse du risque de non liquidit :

Elle consiste, dans une perspective de continuit d'exploitation valuer l'aptitude d'une entreprise honorer ses engagements court terme par la ralisation de ses actifs liquidables moins d'un an.

C) Cas d'application :

Bilan de la socit ATLAS au 31.12.95 (en milliers de DH)

ActifBrutAmort. Pro.Net.PassifMont.

Frais prliminaires

Constructions

Installations techniques

Matriel et outillage

Mobilier, Matriel de bureau et amnagements divers (1 )

Titres de participation

Matires et fournitures consommables

Produits finis

Crances clients et comptes rattachs

Autres dbiteurs

Banque

Caisse48,50

750,00

525,00

770,00

36,00

540,00

350,00

632,50

26,00

300,00

60,0015,25

225,00

341,25

432,00

6,00

18,50

-

-

-33,25

525,00

183,75

338,00

30,00

540,00

350,00

614,00

26,00

300,00

60,00Capital

Rserve lgale

Autres rserves

Rsultat net de l'exercice

Autres dettes de financement (2 )

Dettes fournisseurs et comptes rattachs

Etat

Autres provisions pour risques et charges1 000,00

65,85

180,00

362,40

691,15

495,00

135,60

70,00

Totaux4 038,001 0383 000,003 000,00

(1) dont mat.bureau: brut amort. Net

120,00 40,00 78,00

(2) dont emprunt moins un an: 44,00

Extrait de l'tude d'valuation des lments du bilan :

La valeur nette des constructions ne reprsente que 50 % de leur valeur relle

La dprciation relle du matriel du bureau devrait tre de 12,50 % l'an l'amortissement constant est calcul au taux de 10 % l'an.

La socit a l'habitude de garder, en permanence, un stock de matires premires de 100 000 DH et un stock de produits finis de 40 000 DH ;

Les titres de participation sont reprsents par deux types d'actions ;

- Actions WAFA : 80 actions de 250 DH l'une ;

- Actions DOUNIA : 100 actions de 160 DH l'une ;

Le cours actuel des actions ;

- WAFA : 250 DH l'une

- DOUNIA : 175 DH l'une

Le plafond d'escompte des effets est limit 34 000 DH ; L'assemble gnrale des associs a dcid de doter les rserves de 63 120 DH et de distribuer le reste aux associs.

Les provisions pour risques et charges sont destines couvrir des risques fonds.1. Prsenter le bilan financier condens au 31.12.95 (4 masses l'actif, 3 masses au passif).

2. Calculer et commenter le fonds de roulement.

.

Elments de corrig:

1. Prsentation du bilan financier

Calculs prliminaires

Actif immobilis

Constructions

1 050,00 (+ value 525)

Installation techniques M.O

183,75

Mobilier, Matriel de bureau

327,50 (- value 10,5)

Titres de participation

37,50 (+ value 7,5)

Stock outil

140,00

1 738,75

Stock

Matires et fournitures

540 100 =

440

Produits finis

350 40 =

310

750

Ralisable

Client

(614 34) =

580

Autres dbiteurs

26

606

Disponible

Banque

300

Caisse

60

Effets

34

394

D.L.M.T.

Autres dettes de financement

(691,15 44) = 647,15

DCT

Fournisseurs

495,00

Etat

135,60

Autres provisions

70,00

Bnfice distribu

299,28

Emprunt moins d'un an

44,00

1 043,88

Capitaux propres

Actif rel

3 488,75

ouCapital

1 000,00

Passif exigible

1 691,03

Rserves

245,85

1 797,72

+ values

63,12

- values

532,50

- 10,50

- 32,25

Bilan financier condens (en 1 000 DH)

ActifM%PassifM%

Immobilisations

Stocks

Ralisable

Disponible1 738,75

750,00

606,00

394,0049,8

21,5

17,4

11,3Capitaux propres

DLMT

DCT1 797,72

647,15

1 043,8851,5

18,5

30

3 488,751003488,75100

2. Fonds de roulement

Capitaux permanents - Actif immobilis

2 444,87 1 738,75 = 706,12

FR positif relativement important. en effet il reprsente20 % de ses ressources. Il apparat que Cette entreprise dispose dun quilibre financier. Toute fois pour porter un jugement absolu sur la situation financire de cette entreprise il nous faut des informations complmentaires sur la structure de lactif circulant et des DCT.

Squence 3: La technique d'analyse financire

par les ratios

Un ratio est un rapport entre deux grandeurs caractristiques extraites des documents comptables permettant une approche du risque que reprsente l'entreprise pour ses partenaires (associs, banquiers, Fournisseurs)

Le ratio peut-tre exprim en pourcentage, en jours, en dirhams, ou sous forme de quotient.

Le ratio prsente plusieurs intrts :

Permet de passer des valeurs brutes aux valeurs relatives

Permet une comparaison financire aussi bien interne qu'externe

Nous distinguons 6 classes de ratios :

Les ratios de structure

Les ratios de gestion ou d'activit

Les ratios d'endettement ou de structure financire

Les ratios de liquidit

Les ratios de rendement

Les ratios de rentabilit

I_ Les ratios de structure

Il ont pour objet de mesurer la part relative de chaque poste du bilan pour connatre la composition des emplois et des ressources de l'entreprise.

Actif Immob

Actif total

Actif circulant H.T

Actif Total

Trsorerie Actif

Actif total

Capitaux propres

Passif total

Dettes de financement

Passif total

Dettes court terme

Passif total

Exemple de commentaire :

La part de l'actif immobilis est de 30 %

Les capitaux propres reprsentent 35 % des ressources de l'entreprise

L'intrt des ratios de structure apparat au niveau de la comparaison soit par rapport ceux d'un concurrent, soit ceux antrieurs.

II- Ratios d'endettement et de structure financire :

Ratio de fonds de roulement ; si ce dernier est suprieur 1 ceci implique que l'entreprise arrive financer ses immobilisation et qu'elle lui reste une partie pour le financement de son besoin de financement li au cycle d'exploitation.

Ce ratio donne une information sur l'endettement global de l'entreprise

Ce ratio nous renseigne sur la structure de l'endettement

Ce ratio met en relief le cot de l'endettement de l'entreprise.

Ratio d'autonomie financire ; ce dernier doit tre > 50 %

Plus on se rapproche de ce seuil, plus l'entreprise aura des difficults pour recevoir de nouveaux crdits.

Ce ratio est trs important pour la dtermination de la capacit de remboursement de l'entreprise, il doit tre en principe > 1.

Ce ratio mesure la capacit de remboursement de l'entreprise. En effet, les banquiers estiment que ce ratio ne devrait pas excder un seuil de 4 ou 5 fois, sinon l'entreprise risque d'avoir des difficult pour rembourser ses dettes terme.

III - Ratios de liquidit :

Ces ratios ont pour but d'valuer l'quilibre financier court terme de l'entreprise, donc de faire face dans le court terme ses engagements. Il existe trois ratios de liquidit :

Ratio de liquidit gnrale = Actif circulant D.C.T. Ratio de liquidit relative = Crance de l'actif circulant + trsorerie ou chance

D.C.T.

Ratio de liquidit immdiate = trsorerie D.C.T.

IV - Ratios d'Activit

1- La vitesse de rotation des stocks

Les ratios de vitesse de rotation des stocks comparent chaque type de stock au flux annuel correspondant. Ils mesurent ainsi la dure moyenne thorique de stationnement d'un bien dans les stocks correspondant aux diffrentes tapes de processus de transformation et de commercialisation propre l'entreprise tudie.

a- Rotation du stock de marchandises :

Dure de stationnement des marchandises dans l'entreprise entre leur achat et leur revente (dure de commercialisation).

La vitesse de rotation du stock de marchandises = Stock final de marchandises * 360

Achats de marchandises (H.T)

b- Rotation du stock de matires premires :

Dure de stationnement des matires premires dans l'entreprise entre leur achat et leur transformation.

La vitesse de rotation du stock de matires premires = S.F de matires 1res * 360

Achat de matires premires (HT)

c- Rotation du stock d'en cours de production :

Dure de cycle de transformation (de la premire transformation des matires premires aux produits finis prts pour la commercialisation).

La vitesse de rotation du stock de produits intermdiaires = S.F de pdts intern * 360

Production totale Rtat d'expl

d- Rotation du stock de produits finis

Dure de stationnement des produits finis dans l'entreprise entre leur achvement en production et leur commercialisation effective. (Dure du cycle de commercialisation).

La vitesse de rotation de stock de produits finis = S.F de produits finis * 360

Vtes de pdts Rtat d'exploitation

N.B : - Toute diminution de ces dure de stationnement dans l'entreprise constitue un allgement du besoin en financement, allgement toujours bienvenu.

A l'inverse, toute augmentation constitue un alourdissement du besoin en financement d'exploitation qui pse sur la trsorerie.

2- Les dures de crdits clients et fournisseurs :

a- Crdits clients :

Crances clients et comptes rattachs * 360

Chiffre d'affaires (TTC)

b- Crdits fournisseurs :

Dettes fournisseurs * 360

Consommation externes (TTC)

Les seuls fournisseurs pris en compte dans le calcul de ce ratio sont les fournisseurs de consommables (biens stocks : marchandises, matires premires, autres approvisionnements et biens non stocks tels que l'nergie et les services).

Les fournisseurs d'immobilisation sont exclus.

Remarque :

L'allongement du crdit fournisseurs et/ou le raccourcissement du crdit clients se traduisent par un allgement du BFG.

A l'inverse, le raccourcissement du crdit fournisseurs et/ou l'allongement du crdit clients induisent un alourdissements du BFG qui ne peut manquer de peser sur la trsorerie nette.

Un allongement du crdit fournisseurs, peut bien tre d aux talents de ngociateur du responsable des achats de l'entreprise qu' des difficults faire face des chances.

Un raccourcissement du crdit fournisseurs peut provenir tant d'un pouvoir de ngociation faible ou d'une crise de confiance de la part des fournisseurs que de la ngociation l'escompte de rglements.

Un allongement du crdit client peut aussi bien tre un lment de politique commerciale que le rsultat des mauvais payeurs (d'o la ncessit de vrifier le niveau des provisions sur crances).

V - Ratios de rendement* Le taux de marge commerciale = marge commerciale CA ngoce (HT)

* Taux de valeur ajoute = valeur ajoute

Production

Ce ratio concerne exclusivement les entreprises ayant une activit de transformation; il mesure la capacit de lentreprise gnrer de la richesse partir des biens ou services achets des tiers .

* Les ratios de rpartitions de la valeur ajoute:

La richesse cre par lentreprise est rpartie entre:

Le personnel: Charges de personnel

Valeur ajoute

Les prteurs: Charges financires

Valeur ajoute

Lentreprise et ses propritaires: Capacit dautofinancement

Valeur ajoute

Ltat: Impts et taxes

Valeur ajouteVI - Ratios de rentabilitIl y a lieu de distinguer 3 catgories de rentabilit : la rentabilit commerciale, la rentabilit financire et la rentabilit conomique.

Rentabilit commerciale nette ; ce ratio met en vidence le rsultat ralis par l'activit commerciale dduction faite de toutes les charges supportes par l'entreprise.

Ce ratio met en relief le premier niveau de la rentabilit commerciale, il est beaucoup plus significatif que le premier (R.Net/CAHT), puisqu'il n'intgre ni les charges lies l'investissement, ni au financement ainsi que les oprations ayant un caractre non courant.

Ce ratio exprime la rentabilit conomique d'une entreprise. En effet, l'excdent brut d'exploitation correspond au rsultat normal de l'entreprise, de ce fait, il doit tre rapport aux capitaux investis (constitus des immobilisations majores du besoin de financement structurel (BFR), pour donner la rentabilit conomique.

Ce ratio est intressant pour les actionnaires puisqu'il leur informe sur la rentabilit de l'affaire sur le plan financier. Il peut tre affin par un autre ratio qui mettra en relief les dividendes distribus par rapport aux capitaux propres. De ce fait, en distingue deux catgories de rentabilit financire au regard de l'entreprise (R Net/ Capitaux propres) et du point de vue des actionnaires (Dividendes distribus/Capital social ou personnel)

Cas d'application

On vous remet les bilans financiers condenss suivants de l'entreprise

"SOMA"

1995199619951996

Actifs immobiliss

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financires

Actifs circulants-

235 629,45

250 299,35

1 089 369,89 057,3

594 536,6

250 299,3

1 326 658,9Capitaux propres

Dettes financire

Autres dettes340 336,55

233 943,2

1 001 018,8471 676,9

550 397,7

1158 477,5

1- Calculer les ratios suivants pour les annes 1995 et 1996

Immobilisation de l'actif : Actif immobilis

Actif total

Autonomie financire : Capitaux propres

Capitaux permanents

Financement permanent : Ressources stables

Actif immobilis

2- Commenter l'volution de ces ratios

3- Prciser les dcisions prises par les dirigeants au cours de l'exercice 1995

Elments de corrig

1. Calcul des ratios suivants

( 1995 : 235 629,45 + 250 299,35 = 485 928,75 = 0,308

1 575 298,60

1 575 298,60

( 1996 : 594 536,6 + 250 299,35 = 844 835,95 = 0,387

2 180 552,10

2 180 552,10

Autonomie financire

( 1995 :

340 336,55

= 340 336,55 = 0,59

340 336,55 + 233 943,20 574 279,75

( 1996 :

471 676,90

= 471 676,90 = 0,46

471 676,90 + 550 397,70 1 022 074,60

Financement permanent

( 1995 : 574 279,75 = 1,18

485 928,75

( 1996 : 1 022 074,60 = 1,2

844 835,95

2. Commentaire

L'entreprise a respect les rgles classiques d'quilibre : les immobilisations sont finances par des ressources stables : le ratio de financement des immobilisations est nettement suprieur 1 ; il s'est mme amlior, preuve que l'entreprise a pens au financement de l'augmentation du besoin de financement li son dveloppement.En revanche, le ratio d'autonomie financire se dtriore puisque les dettes financire ont augment plus que les ressources propres ; toutefois, l'entreprise n'est pas trs loin de l'quilibre.

3. Dcisions prises par les dirigeants

L'investissement, qui se traduit par une forte augmentation des immobilisations corporelles, entrane une augmentation des emplois d'exploitation (donc du besoin en fond de roulement).

Les investissements sont financs par l'augmentation des ressources propres pour 40 % environ et le reste par emprunt.

L'augmentation des ressources stables est suprieure celle de l'actif immobilis ; les dirigeants ont donc prvu le financement de la variation du besoin en fonds de roulement.

Squence 4: L'analyse des flux financiers

Le tableau de financement et le plan de trsorerie

I Le tableau de financement:

1. Gnralits :

Le tableau de financement fait partie des cinq tats de synthse. Il est obligatoire pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires suprieur 7,5 Millions de dirhams.

Il explique les variations du patrimoine et de la situation financire de l'entreprise au cours de la priode de rfrence.

C'est un document qui pallie les inconvnients du caractre statique du bilan

Il dcrit entre autres l'ensemble des ressources dont a dispos l'entreprise et l'utilisation qu'elle en a faite.

Le tableau de financement comporte deux tableaux :

La synthse des masses du bilan

Le tableau des emplois et ressources2. La synthse des masses :

Cette synthse est directement tablie partir des montants nets des bilans de dbut et fin d'exercice

Synthse des masses du bilan

MassesExercice

(1)Exercice prcdent (2)Variation (1) (2)

Emplois

(3)Ressources

(4)

+

-Financement permanent (1)

Actif immobilis (2)X

XX

XX

XOu

OuX

X

=Fonds de roulement fonctionnel (3) = (1) (2)XX(-) XOu(+) X

+

-Actif circulant hors trsorerie (4)

Passif circulant (5)X

XX

XX

XOu

OuX

X

=Besoin de financement global (6) = (4) (5)XX(+) XOu(-) X

+

-Trsorerie actif (7)

Trsorerie passif (8)X

XX

XX

XOu

OuX

X

=Trsorerie nette (9) = (7) (8)

= (3) - (6)XX(+) XOu(-) X

La synthse des masses du bilan met en vidence par simple diffrence les notions financires suivantes :

Le fonds de roulement fonctionnel (FRF) : gale la diffrence entre les financements permanents et l'actif immobilis.

FRF = Capitaux permanents Actif immobilis

Il est en effet souhaitable que les besoins structurels d'une entreprise (investissements) soient couvert par des financements ayant le mme caractre de stabilit, on minimise ainsi le risque d'atteinte la survie de l'entreprise par remise en cause de ses financements court terme.

En principe, le fond de roulement fonctionnel (FRF) doit tre positif : pour une entreprise industrielle ayant un cycle de production et de commercialisation d'une dure moyenne et des contraintes de stockage elles aussi moyennes, le FRF devrait atteindre au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel et 20 % de l'actif circulant hors trsorerie.

Le besoin de financement global (BFG) : gale la diffrence entre l'actif circulant hors trsorerie et le passif circulant hors trsorerie.

BFG = Actif circulant H.T Passif circulant H.T

C'est donc la part des besoins de financement relative l'actif circulant H.T non couverte par les ressources provenant de cette mme exploitation (Passif circulant H.T)

En principe, le BFG est positif pour la plupart des entreprises. En effet les besoins en financement sont essentiellement constitus par les stocks et les crances clients, les ressources provenant de l'exploitation par les dettes fournisseurs.

La trsorerie nette (TN) : gale la diffrence entre la trsorerie actif (T.A) et la trsorerie passif (T.P). Cependant, un contrle vertical permet de vrifier que cette T.N est galement obtenue par la diffrence entre le FRF et le BFG.

En effet :

T.N = T.A T.P = FRF BFG

Schma du FRF, du BFG et de la TN

Biens

Financements

Les financements permanents ou capitaux permanents sont constitus de :

Capitaux propres

Et

( Dettes de financement

Dans certains secteurs d'activit tels que la grande distribution ou les services, on peut admettre un FRF ngatif dans la mesure o :

Les stocks sont nuls ou tournent vite

Le volume des achats est important par rapport au chiffre d'affaires et les fournisseurs accordent des dlais de paiement relativement long.

L'importance des postes composant le BFG, dpend la fois des contraintes propres au secteur de l'entreprise (dure du cycle de production, image de la profession en matire de crdit) et de sa politique industrielle et commerciale.

Les variations peuvent tre qualifies de la manires suivante :

ActifEmploisPassifActifRessources Passif

Sous forme de A Sous forme de V

Si le fond de roulement fonctionnel augmente, cela veut dire que les ressources stables ont augment plus que les emplois stable au cours de la priode et inversement (Autrement dit le FRF augmente en ressources et diminue en emplois).

Si les emplois circulants augmentent plus que les ressources circulantes au cours de la mme priode, cela veut dire qu'on est en prsence d'une augmentation du BFG. Dans le cas contraire, le BFG connatra une diminution (Autrement dit le BFG augmente en emplis et diminue en ressources)

Remarque :

Le montant du FRF est indpendant de la constatation d'carts de conversion sur crances immobilises des dettes de financement quel que soit le sens de l'cart (favorable ou dfavorable)

Le montant du BFG est galement indpendant de la constatation d'carts de conversion favorables sur crances et dettes circulantes.

Dans le cas d'carts dfavorable sur crances et dettes circulantes, le FRF et le BFG sont rduits du mme montant (Celui de l'cart). La trsorerie restera ainsi inchange.

3. Le tableau des emplois et ressources :

Ce tableau prsente, pour l'exercice N et N-1, quatre masses successives :

Deux masse sous forme de flux de l'exercice savoir :

Ressources stables de l'exercice

Emplois stables de l'exercice

Deux autres masses sous forme de variation nette globale savoir :

Variation du BFG

Variation de la T.N

TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCESExerciceExercice prcdent

EmploisRessourcesEmploisRessources

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

AUTOFINANCEMENT (A)

Capacit d'autofinancement

- Distribution de bnficesXX

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

Cessions d'immobilisation incorporelles

Cessions d'immobilisation corporelles

Cessions d'immobilisations financires

Rcuprations sur crances immobilisesXX

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

Augmentation de capital, apports

Subvention d'investissementXX

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT(D)

(Nettes de primes de remboursement)XX

Total I : Ressources stables (A+B+C+D)

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)XX

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

Acquisitions d'immobilisation corporelles

Acquisitions d'immobilisation financires

Augmentation des crances immobilisesXX

RMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)XX

REMBOURSEMENT DES DETTES DE

FINANCEMENTS (G)XX

EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)

Total II : Emplois stables (E+F+G+H)

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)OuOu

IV VARIATION DE LA TRESORERIE NETTEOuOu

Total gnral

Pour le flux de ressources et d'emplois stables, ils peuvent tre obtenus de la manire suivante :

L'autofinancement : A partir du mode de calcul expliqu dans la squence de L'ESG.

Les autres flux : partir des mouvements dbit et mouvement crdit des comptes relatifs aux postes concerns du tableau de financement (Utiliser le grand livre de l'entreprise)

Pour les deux autres masses (Variation de BFG et variation de la TN) ils peuvent tre calculs partir des variations des montants nets du bilan :

La variation du BFG de la synthse des masses constitue la somme algbrique des variations des diffrents postes qui composent l'actif circulant hors trsorerie et le passif circulant hors trsorerie

La variation de la TN de la synthse des masse constitue galement la somme algbrique des variations de la trsorerie actif et de la trsorerie passif;

Remarque :

Dans le cas o le poste cart de conversion correspondant des dettes et crances en monnaies trangres existe, il convient de l'annuler des crances immobilises et des dettes de financement pour revenir aux montants historiques.

Il convient galement de neutraliser tous les mouvements ne constituant pas des flux comme les virements de compte compte par exemple.

Le total gnral des emplois et celui des ressources, figurant la fin du tableau, sont gaux.

Cas dapplication:

Fin 1996 et fin 1995, les bilans de lentreprise MALEC sont les suivants :

Bilans (en 1000 DH)

Actif19951996Passif19951996

Frais prliminaires

Amortissements

Terrains

Constructions

Amortissements

Matriel

Amortissements

Autres crances financires

Marchandises

- Provisions

Matires et fournitures

Clients et cptes rattachs

- Provisions

Banque230

42

3510

980

5200

2340

6240

190

3250

120

188

2340

2530

2860

740

6050

790

3130

1030350

78

3940

1350

7340

1990

6890

410

4050

180

272

2020

2590

5350

680

6480

630

3870

1250Capital

Rserves

Rsultat net de lexercice

Provisions pour risques et charges

Autres dettes financement

Fournisseurs et cptes rattachs

6000

1630

1940

340

7170

257810200

130

1420

590

3600

7202

19658231421965823142

Autres renseignements relatif lexercice 1996:

augmentation de capital

par incorporation de rserves:3 000

par apports en espces: 1 200

distribution de dividendes: 440

Il ny a pas eu de reprises de provisions

Emprunt moyen terme: souscription dun emprunt de 1 500

Mouvements dimmobilisations .

Terrain: cession prix de 750 dun terrain .

Btiments: acquisition dun btiment ,pas de cession .

Matriel:

acquisition dune machine (montant calculer)

cession dune matriel: valeur dentre:2 750; amortissements: 1 790; prix de cession: 695

un cautionnement a t rembours lentreprise .

1) Etablir le tableau de financement de lexercice 1996 .

2) Commenter lvolution constate .

Elments de corrig:1- Synthse des masses du bilan ( en 1 000 DH )

MassesExercice

(1)Exercice prcdent (2)

Emplois

(3)Ressources

(4)

+

-Financement permanent (1)

Actif immobilis (2)15 940

10 91217 080

8 6581 140

2 254

=Fonds de roulement fonctionnel (3) = (1) (2)5 0288 4223 394

+

-Actif circulant hors trsorerie (4)

Passif circulant (5)10 980

7 2029 970

2 5781 010

4 642

=Besoin de financement global (6) = (4) (5)377873923614

+

-Trsorerie actif (7)

Trsorerie passif (8)1250

-1030

-220

=Trsorerie nette (9) = (7) (8)

= (3) - (6)1 2501 030220

TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

ExerciceExercice prcdent

EmploisRessourcesEmploisRessources

I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

AUTOFINANCEMENT (A)

Capacit d'autofinancement

- Distribution de bnfices2 911

3 351

440

CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)

Cessions d'immobilisation incorporelles

Cessions d'immobilisation corporelles

Cessions d'immobilisations financires

Rcuprations sur crances immobilises1 505

1 445

60

AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)

Augmentation de capital, apports

Subvention d'investissement1 200

1 200

AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT(D)

(Nettes de primes de remboursement)1 500

Total I : Ressources stables (A+B+C+D)7 116

II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)

ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

Acquisitions d'immobilisation corporelles

Acquisitions d'immobilisation financires

Augmentation des crances immobilises5 320

5 320

RMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)

REMBOURSEMENT DES DETTES DE

FINANCEMENTS (G)5 070

EMPLOIS EN NON-VALEURS (H)120

Total II : Emplois stables (E+F+G+H)10 510

III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)3614

IV VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE220

Total gnral10 73010 730

2- Commentaire:

Au cours de lexercice 1996 , le FDR sest dtrior de 3 394 000 DH. En effet lentreprise a accru ses ressources stables de 7 116 000 DH, mais ses emplois stables ont augment de 10 510 000 DH . Pour combler ce dsquilibre la socit a recouru des ressources circulantes qui ont connu une forte augmentation ( 200 % ) .

II- LES TABLEAUX DE FLUX DE TRESORERIE : LE PLAN DE TRESORERIE

A- L'objet de la gestion de trsorerie :

C'est la prvision des entres et des sorties de fonds dans le but de dterminer les besoins futures de l'entreprise et ventuellement de s'assurer que celle-ci pourra obtenir les sommes qui lui manquent.

L'objet de la gestion de trsorerie est donc de prvoir les flux de trsorerie dans le but de dterminer :

Un besoin de trsorerie qu'il faudra combler par le recours des crdits de court terme.

Ou un excdent de trsorerie qu'il faudra placer aux meilleures conditions.

B-Les lments du plan de trsorerie:

Le plan de trsorerie est l'outil de base utilis en gestion de trsorerie, c'est un tat priodique qui reprend toutes les dpenses et toutes les recettes d'une entreprise pendant une priode dtermine. Il est tenu suivant une rgularit donne, le plus frquent mensuellement.

De mme, le plan de trsorerie est un document d'information qui inspire le banquier dans l'octroi du crdit.

La notion de trsorerie englobe tous les flux qui entrent ou qui sortent et qui donnent lieu un encaissement ou un dcaissement.

Le P.T part de la trsorerie existante (T. initiale) qui peut tre positive ou ngative.

Toute opration n'est enregistr dans le P.T qu partir de la date effective de sa ralisation, c'est--dire la date d'encaissement ou de dcaissement effectif.

Un P.T est toujours tenu avant recours au crdit de court termeExemple : entreprise paie ses salaris dans 3 mois

Janvier ( 2500 ; fvrier ( 2500 ; Mars ( 2500

JanvierFvrierMars

Salaires--7500

1- Les dpenses ou les dcaissements :

On distingue deux types de dpenses :

a) Les dpenses d'exploitation :

1. Les Achats: sont tenus T.T.C la diffrence du C.P.C

2. Charges d'exploitation (Hors Amortissements et provisions)

Ex : Charges de personnel.

Redevances.

3. Charges d'intrts

4. Rglement de la T.V.A due(Lorsque T.V.A collecte > T.V.A dductible )

b) Les dpenses hors exploitation :

1. Acquisition des immobilisations

2. Prts consentis

3. Remboursement des emprunts (Amortissements)

4. Rglement des dividendes

5. Rglement de l'I.S ou de l'I.G.R

N.B dans le P.T, on tablit pour chaque priode le total des dpenses d'exportation et hors exploitation.

2- Les Recettes :

Date de valeur est la date effective d'encaissement

a) Les recettes d'exploitation :

1- Les ventes T.T.C (l'mission de la facture ne constitue pas la date d'encaissement, il faut attendre le rglement du client).

Ventes au Maroc

Ventes l'tranger (H.T)

2- Les produits d'exploitation (hors reprises sur Amortissements et provisions)

3- Encaissement des intrts des prts

4- Les subventions d'exploitation et d'quilibre

b) Les Recettes hors exploitation:1. Cession des immobilisations

2. Remboursement des prts

3. Contracter des emprunts

4. Augmentation des capitaux

5. Subvention d'investissement

c) Prsentation du plan de trsorerieRubriquesJanv.FevMars.

Recettes

Vente

Total I500400800

Dpenses

Achats

Total II350600700

Solde mensuel (I II)150- 200100

Trsorerie initiale250400200

Solde cumuls (trsorerie nette)400200300

Trsorerie nette initiale = (T. Actif T. Passif) du bilan de dbut de priode

C- L'interprtation des soldes de trsorerie :

Il y a deux lignes importantes dans l'analyse (solde mensuel et solde cumuls). Ces soldes peuvent tre positifs ou ngatifs.

Ainsi, dans l'interprtation des soldes, il faut penser au placement et au crdit (excdent/dficit), par consquent il faut penser la rmunration et au cot .

Mais avant d'aboutir au crdit pour financer un dficit, ou au placement pour utiliser un excdent, il est ncessaire que le responsable de la trsorerie fasse le maximum d'efforts et d'imagination pour concider montant des recettes et montant des dpenses pour chacun des mois du plan de trsorerie .

Ainsi, l'interprtation du dficit doit faire appel l'analyse de la gestion de l'entreprise et sa politique d'investissement (dans ce dernier cas on ne peut parler d'une mauvaise gestion de la trsorerie mais on peut recommander la programmation et l'talement d'un investissement important sur plusieurs priodes).

1- L'excdent de trsorerie :

Soit l'excdent est temporaire ou occasionnel

Il y a deux cas

Soit l'excdent est permanent ou constant.

Quelle que soit la nature de l'excdent, il faut poser 2 questions :

Quelles sont les raisons qui font que l'excdent est temporaire ou permanent ?

Que va-t-on faire ?

a) Excdent temporaire

C'est une situation o l'entreprise dgage des soldes positifs et ngatifs pendant certains mois. ( dsquilibre entre R et D pendant certains mois du P.T

La raison : peut tre la saisionnalit de l'activit de l'entreprise.

( une entreprise saisonnire doit chercher placer ses excdents

temporaires.

b)Excdent permanent :

Pendant tous les mois du P.T, l'entreprise dgage un excdent de R sur D.

Si l'excdent est minime, ou peut considrer que l'entreprise dispose d'un P.T bien gr, (elle arrive financer ses dpenses par ses recettes)

Si l'excdent est important ( l'entreprise n'optimise pas de faon rationnelle la gestion de sa trsorerie , lentreprise doit effectuer des oprations qui transforment ces liquidits en accroissant sa capacit de production, en remboursant ses emprunts

Parfois l'excdent peut tre le rsultat d'une dcision voulue par l'entreprise ; Exemple : trsor de guerre (l'entreprise veut se lancer dans un grand investissement).

2- Le dficit de trsorerie

Le dficit de trsorerie trouve son origine soit dans:

La politique commerciale de l'entreprise et plus prcisment dans sa politique de

Politique de crdit Fournisseurs trop favorable aux Fournisseurs

crdit

Politique de crdit clients trop favorable aux clients

Les oprations hors exploitation, exemple un programme d'investissement important.

a- Dficit permanent :

Pendant tous les mois, l'entreprise dgage une trsorerie ngative (T< O)

Cette situation a pour origine :

Soit une insuffisance du fonds de roulement (F.D.R) ;

Soit une importance du besoin en fonds de roulement ( B.F.D.R ) ;

Actions sur le F.D.R :

Augmenter l'autofinancement en favorisant une politique de rtention des bnfices.

Augmenter les apports des actionnaires

Augmenter l'endettement long et moyen terme

Pratiquer le dsinvestissement

Pratiquer l'amortissement dgressif

Mettre en place une meilleure programmation des investissements dans le temps.

Actions sur le B.F.D.R.

Amliorer la gestion commerciale, en rduisant le dlai crdit clients et en allongeant la dure crdit fournisseurs.

Amlioration de la gestion des stocks

b- Dficit temporaire :

Situation quivalante l'excdent temporaire.

D- Le financement bancaire des besoins de trsorerie :