230110090124_2_2004

-

Upload

dysa-nirmala-afganisme -

Category

Documents

-

view

212 -

download

0

Transcript of 230110090124_2_2004

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

1/16

6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1

Biologi Ikan Nilem

Ikan nilem (Osteochilus hasselti) merupakan salah satu komoditas

budidaya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Hal tersebut dikarenakan ikan

nilem (Gambar 1) merupakan salah satu ikan yang digemari oleh masyarakat baik

untuk dibudidayakan maupun untuk dijadikan sebagai produk olahan bahan

pangan. Produk olahan ikan nilem yang digemari masyarakat antara lain pindang,

dendeng dan baby fish (Rahardjo dan Marliani 2007 dalam Mulyasari 2010).

Proses budidaya ikan nilem dapat berupa pembenihan, pendederan dan

pembesaran ataupun gabungan dari ketiga proses tersebut. Ikan nilem dapat

dibudidayakan sebagai komoditi utama ataupun digunakan sebagi komoditi

tambahan dalam suatu proses budidaya. Alasan utama ikan nilem dijadikan

sebagai komoditi utama dalam suatu proses budidaya yaitu karena ikan nilem

mudah dibudidayakan, memiliki sintasan dan reproduksi yang tinggi serta tahan

terhadap penyakit. Sedangkan alasan ikan nilem digunakan sebagai komoditi

tambahan dalam suatu proses budidaya yaitu ikan nilem dapat digunakan sebagai

biocleaning agent karena sifatnya yang suka memakan detritus dan perifiton.

Keberadaan ikan nilem pada kolom air antara jaring terluar dan jaring dalam

mampu menekan populasi perifiton dan memanfaatkan ekses pakan ikan mas

yang dipelihara pada jaring (Kusdiarti 2011).

Gambar 1. Ikan nilem (Osteochilus hasselti)

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

2/16

7

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Ikan Nilem

Ikan nilem merupakan salah satu ikan air tawar yang termasuk dalam

family Cyprinidae. Klasifikasi ikan nilem menurut Saanin (1968) adalah sebagai

berikut:

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class : Pisces

Ordo : Ostariophysi

Sub-ordo : Cyprinoidea

Family : Cyprinidae

Sub-family : Cyprininae

Genus : Osteochillus

Species : Osteochillus hasselti

Ikan nilem mempunyai bentuk tubuh hampir sama dengan ikan mas,

namun ikan nilem mempunyai kepala yang relative lebih kecil. Ikan nilem

mempunyai dua pasang sungut peraba pada sudut – sudut mulutnya (Susanto

2006), bentuk tubuh yang memanjang dan pipih ke samping (compress), panjang

baku 2,5 – 3,0 kali tinggi badan, mulut dapat disembulkan dengan bibir berkerut

dan permukaan punggung terletak di permukaan sirip dada (Hardjamulia 1979

dalam Wijayanti 2002).

Ikan nilem digolongkan menjadi dua menurut warna sisiknya, yaitu ikan

nilem yang berwarna cokelat kehitaman atau cokelat hijau pada punggungnya dan

terang dibagian perut dan ikan nilem yang berwarna merah pada bagian

punggungnya dengan bagian perut agak terang (Hardjamulia 1978 dalam

Wijayanti 2002).

Ciri-ciri lain dari ikan nilem yaitu sirip punggung memiliki 3 jari – jari

keras dan 12 – 18 jari – jari lemah. Sirip ekor berbentuk cagak dan simetris, sirip

dubur terdiri dari 3 jari – jari keras dan 5 jari – jari lunak. Sirip perut terdiri dari

oleh 1 jari – jari keras dan 13 – 15 jari – jari lemah. Jumlah sisik gurat sisi ada 33

– 36 keping serta dapat mempunyai panjang tubuh mencapai 32 cm di alam bebas

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

3/16

8

(Susanto 2006). Menurut Kottelat (1993) dalam Mulyasari (2010) ikan nilem

mempunyai bintik bulat besar pada batang ekor, batang ekor dikelilingi 16 sisik

dan bagian depan sirip punggung dikelilingi 26 sisik.

2.1.2 Distribusi Ikan Nilem

Distribusi atau daerah persebaran ikan nilem diantaranya yaitu di

Indonesia (pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi), Malaysia, Thailand,

Vietnam, dan Kamboja (Djajadireja et al. 1977 dalam Wicaksono 2005). Ikan

nilem (Osteochilus hasselti) di Indonesia dikenal dengan berbagai nama

diantaranya yaitu nilem, milem, lehat, monto, palong, palouw, pawas, assang dan

penopa (Susanto 2006).

Ikan nilem merupakan ikan endemik Indonesia yang biasa hidup pada

sungai-sungai, danau dan rawa-rawa yang terdapat di pulau Jawa, Sumatera dan

Kalimantan. Ikan tersebut kemudian dibudidayakan di kolam-kolam untuk tujuan

komersial sejalan dengan perkembangan jaman. Keberadaan ikan nilem di

Indonesia kurang begitu dikenal masyarakat kecuali di Jawa Barat. Hampir 80 %

produksi nasional ikan nilem berasal dari Jawa Barat (Cholik et al. 2005 dalam

Mulyasari 2010).

2.1.3 Kualitas Air Habitat Ikan Nilem

Ikan nilem hidup di lingkungan air tawar dengan kisaran pH antara 6,0-7,0

dan kandungan oksigen terlarut yang cukup (Cholik et al. 2005 dalam Mulyasari

2010). Ikan nilem akan melakukan pemijahan pada kondisi oksigen berkisar

antara 5 – 6 ppm, karbondioksida bebas yang optimum untuk kelangsungan hidup

ikan yaitu ≤ 1 ppm (Willoughby 1999). Suhu yang optimum untuk kelangsungan

hidup ikan nilem berkisar antara 18 – 280C dan ketinggian sampai 800 m di atas

permukaan laut dengan ketinggian optimal antara 400 – 700 m (Hardjamulia 1978

dalam Wicaksono 2005). Sedangkan menurut PBIAT Muntilan (2007) untuk

kandungan ammonia yang disarankan adalah lebih rendah dari 0,5 ppm.

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

4/16

9

2.1.4 Kebiasaan Makan Ikan Nilem

Ikan nilem dikelompokkan sebagai omnivora (pemakan segala). Pakannya

terdiri dari detritus, jasad-jasad penempel, perifiton dan epifiton sehingga ikan ini

lebih sering hidup di dasar perairan (Khairuman dan Amri 2008 dalam Pratiwi et

al. 2011). Selain itu ikan nilem termasuk pemakan plankton dan tumbuhan air

(Huet 1970 dalam Wicaksono 2005).

Pada stadia larva dan benih, ikan nilem memakan fitoplankton dan

zooplankton atau jenis alga ber-sel satu seperti diatom dan ganggang yang

termasuk ke dalam kelas Cyanophyceae dan Chlorophyceae (Syandri, 2004;

Cholik et al. 2005 dalam Mulyasari 2010).

2.1.5 Reproduksi dan Fekunditas Ikan Nilem

Reproduksi adalah kemampuan indivudu untuk menghasilkan keturunan

sebagai upaya untuk melestarikan jenis atau kelompoknya (Fujaya 2004 dalam

Listiyono 2011). Sedangkan fekunditas ikan adalah jumlah telur yang terlepas

pada ovarium sebelum berlangsungnya pemijahan. Pada umumnya fekunditas

berhubungan erat dengan berat badan, panjang badan, umur ukuran butir telur dan

cara penjagaan ( parental care). Ikan yang mempunyai kebiasaan tidak menjaga

telur – telurnya setelah memijah, umumnya mempunyai fekunditas yang tinggi.

Selain itu fekunditas yang tinggi juga dimiliki oleh ikan – ikan yang mempunyai

ukuran telur yang kecil. Fekunditas ikan dapat dihitung dengan berbagai cara,

yaitu metode jumlah, metode volumetrik, metode grafimetrik atau metode berat

dan metode van bayer (Sutisna et al. 1995).

Ikan nilem memiliki potensi reproduksi dan fekunditas yang cukup tinggi.

Sepasang nilem berukuran 100 – 150 g dapat menghasilkan telur sebanyak 15.000

– 30.000 ekor (Susanto 2006). Telur ikan nilem banyak mengandung kuning telur

yang mengumpul pada suatu kutub, tipe telur yang demikian dinamakan

Telolechital (Semantadinata 1981 dalam Listiyono 2011). Warna telur ikan nilem

transparan dan bersifat demersal atau terbenam di dasar perairan. Telur ikan nilem

mempunyai diameter berkisar antara 0,8 mm – 1,2 mm (Triyani 2002).

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

5/16

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

6/16

11

2.2

Testis Sapi

Testis sapi merupakan salah satu organ reproduksi pada sapi jantan. Testis

sapi jarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi sehingga dapat digolongkan sebagai

produk sampingan bahkan merupakan limbah dari sebagian besar proses

pengolahan sapi. Testis sapi segar (Gambar 2) mengandung hormon testosteron

alami berkisar 2.300-27.700 pg/g testis dan protein 63,49% (Iskandariah 1996

dalam Muslim 2010).

Gambar 2. Testis Sapi Segar

Menurut Murni dan Jenny (2001) dalam Muslim (2010), kandungan

hormon testosteron dari testis sapi yang dijadikan tepung (Tepung Testis

Sapi/TTS) berkisar antara 142,8-1204 ng/g. Sedangkan berdasarkan analisis

kandungan hormon testosteron pada Tepung Testis Sapi (Gambar 3) dengan

metode HPLC ( High Performance Liquid Chromatography) menunjukkan bahwa

kandungan testosteron yang terdapat dalam TTS yaitu sebesar 10,01 µg /g TTS

(Muslim 2010).

Gambar 3. Tepung Testis Sapi

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

7/16

12

Kandungan hormon testosteron yang terdapat pada Testis Sapi dapat

digunakan sebagai bahan pada manipulasi hormonal untuk mempercepat proses

perkembangan gonad dan memperbanyak fekunditas. Selain itu, penggunaan testis

sapi juga dapat mengurangi biaya produksi pemeliharaan ikan jika dibandingkan

dengan penggunaan hormon testosteron sintetis (17α-metiltestosteron) yang

beredar dipasaran.

2.3 Kinerja Reproduksi

Kinerja reproduksi merupakan suatu proses yang berkelanjutan pada ikan

akibat adanya rangsangan dari luar ataupun dari dalam tubuh ikan itu sendiri.

Rangsangan tersebut dapat berupa rangsangan hormonal ataupun rangsangan

lingkungan. Rangsangan hormonal yang terjadi pada induk ikan betina berbeda

dengan induk jantan. Pada induk betina, rangsangan hormonal ditujukan untuk

pembentukan telur dan pematangannya, sedangkan pada ikan jantan rangsangan

tersebut untuk pembentukan sperma (Permana 2009).

Perkembangan gonad pada ikan membutuhkan hormon gonadotropin

(GtH). Hormon gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar

pituitari. Hormon gonadotropin tersebut kemudian dibawa oleh darah ke dalam sel

teka yang berada pada gonad untuk menstimulasi terbentuknya testosteron.

Testosteron yang terbentuk kemudian akan masuk ke dalam sel granulosa untuk

diubah oleh enzim aromatase menjadi hormon estradiol 17β. Hormon estradiol

17β kemudian dialirkan oleh darah kedalam hati untuk mensintesis vitelogenin.

Vitelogenin yang dihasilkan kemudian dialirkan kembali oleh darah kedalam

gonad untuk diserap oleh oosit sehingga penyerapan vitelogenin ini disertai

dengan perkembangan diameter telur (Sumantri 2006). Proses pembentukan

vitelogenin tersebut akan terus berlangsung di dalam tubuh ikan. Proses

pembentukan vitelogenin dinamakan vitolegenesis (Nagahama 1987; Yaron 1995;

Cerda et al. 1996 dalam Pamungkas 2006). Penyerapan vitelogenin akan terhenti

pada waktu oosit mencapai ukuran maksimal atau telur mencapai kematangan.

Selanjutnya telur memasuki masa dorman menunggu sinyal lingkungan untuk

ovulasi dan pemijahan (Sarwoto 2001).

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

8/16

13

Menurut Nagahama et al. (1995) dalam Permana (2009), proses

pematangan oosit terjadi karena rangsangan Leutinizing Hormon (LH) pada

folikel gonad. Rangsangan tersebut menyebabkan gonad menghasilkan hormon

steroid yaitu 17α-hidroksi progesteron (terbentuk pada sel teka) dan 17α,20β-

dihidroksi-4-pregnen-3-one (terbentuk pada sel granulosa). Hormon 17α,20β-

dihidroksi-4-pregnen-3-one inilah yang mempunyai peranan sebagai mediator

kematangan oosit lebih lanjut. Menurunnya produksi estradiol 17β dan aktivitas

aromatase, ternyata diikuti oleh peningkatan testosteron dan 17α,20β-dihidroksi-

4-pregnen-3-one (17α,20β-DP) sehingga oosit mengalami GVBD (germinal

vesicle break down) dan berakhir pada ovulasi.

Ovulasi merupakan proses keluarnya sel telur (yang telah mengakhiri

pembelahan miosis kedua) dari folikel ke dalam lumen ovarium atau rongga perut

(Nagahama 1987 dalam Permana 2009). Menurut Basuki (2007) dalam Permana

(2009), mekanisme hormonal untuk vitelogenesis, pematangan serta ovulasi oosit

melibatkan GnRH, gonadotropin, estradiol 17β, testosteron, 17α-20β dihidroksi

progesteron dan aromatase.

2.4 Tingkat Kematangan Gonad pada Ikan

Tingkat Kematangan Gonad (TKG) ikan pada umumnya adalah tahap

tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan itu berpijah (Effendie

1997). Selama proses reproduksi, sebagian energi dipakai untuk perkembangan

gonad (Effendie 1979). Pada ikan betina peningkatan perkembangan gonad

tersebut kemudian akan diikuti dengan adanya perkembangan telur. Semakin

bertambahnya TKG maka telur yang ada dalam gonad akan semakin besar.

Saat ini telah diketahui dua macam cara dalam penentuan TKG pada ikan,

yaitu penentuan secara mikroskopik dan penentuan berdasarkan tanda – tanda

umum serta ukuran gonad. Penentuan sifat kematangan gonad secara mikroskopik

dilakukan dengan cara mengamati perkembangan telur maupun sperma yang ada

pada ikan dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan penentuan TKG

berdasarkan tanda-tanda umum dilakukan dengan mengamati menggunakan mata

bagaimana ciri – ciri fisik dari gonad ikan (Effendie 1997).

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

9/16

14

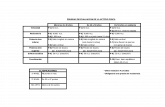

Tabel berikut ini merupakan Tingkat Kematangan Gonad ikan semah (Tor

dourenensis) betina yang merupakan salah satu ikan dari kelas Cyprinidae yang

diketahui berdasarkan tanda – tanda umum pada perkembangan gonad menurut

Hardjamulia et al. (1995):

Tabel 2. Tingkat Kematangan Gonad Ikan Semah (Semah Carp) Betina.

Tingkat

Kematangan

Gonad (TKG)

Karakteristik

I

Ovari kecil memanjang berbentuk torpedo, butir – butir telur

belum Nampak. Indeks Gonad Somatik (IGS) sekitar 0,57 –

0,7. Hanya terdapat oosit stadium I, yang secara acak berderet

berada di tepi dinding lamela. Di dalam lamela terdapat sebuah

septa sebagai penunjang. Septa seperti halnya dinding ovari,

terdiri dari jaringan pengikat dengan fibroblast, serat kolagen

dan otot halus. Pembuluh darah biasanya terdapat di dalam

stroma lamela.

II

Ovari pada tingkat ini memiliki IGS sekitar 1,6 – 2,1. Pada

ovari nampak butir – butir telur. Secara mikroskopis pada ovari

tingkat ini terdapat oosit tertua pada stadium II dan oosit

stadium I dengan persentase yang paling tinggi.

III

Ovari memiliki nilai IGS 3,1 – 4,7. Secara visual pada ovari

terdapat butir – butir telur yang lebih besar dan bervariaasi

ukurannya. Ovari mengisi sekitar 70 % rongga perut.

Pengamatan histologis ovari pada tingkat ini terdapat oosit

tertua pada stadium III, disamping oosit stadium I dengan

frekuensi yang tinggi (60 %) dan oosit stadium II (26 %).

IV

Ovari tingkat IV memiliki Nilai GSI 5,99 – 6,51. Ikan pada

tingkat ini sudah siap memijah, yang dicirikan oleh perut yang

membengkak terutama di daerah atas urogenital. Lubang

urogenital berwarna putih. Ovari mengisi seluruh rongga perut.

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

10/16

15

Butir – butir telur yang berukuran relatif besar, terdiri dari

empat tingkat ukuran jelas terlihat dengan mata telanjang.

Keempat ukuran telur dalam ovarium, sebelum proses

histology, berukuran sekitar 2,9; 2,0; 1,5 dan 1,0 mm

(Hardjamulia dkk 1995).

Pada pengamatan histologi, ovari pada tingkat ini mempunyai

oosit stadium tertua (stadium IV) yang dapat dilihat dari inti

sel yang sudah migrasi ke tepi. Hal ini menunjukkan bahwa

ikan sudah siap memijah. Hal yang menarik adalah oosit

stadium IV mempunyai tiga kelompok ukuran dengan variasi

ukuran telur sekitar 1.500 – 2.200 µm dengan jumlah

frekwensi 12 %. Di samping oosit stadium IV terdapat pula

oosit stadium I, II dan III.

Variasi ukuran oosit yang tidak besar perbedaannya tersebut

menunjukkan bahwa pemijahan jenis ikan ini dapat diduga

berlangsung beberapa kali dalam setahunnya. Pemijahan

dimulai dari proses ovulasi oosit stadium IV dengan ukuran

terbesar dan dalam waktu yang tidak lama diikuti oleh oosit

yang lebih kecil pada stadium yang sama. Selama oosit

stadium IV belum selesai berpijah, oosit stadium III tetap

mempertahankan dirinya pada stadium tersebut. Setelah oosit

stadium IV selesai dikeluarkan pada waktu pemijahan, oosit

stadium III berkembang menjadi stadium IV.

Pada ovari tingkat IV ini nampak adanya oosit atresia, dengan

frekuensi 0,8 % yang diduga berasal dari oosit stadium III yang

gagal menjadi oosit stadium IV. Salah satu factor penyebab

terbentuknya oosit atresia adalah karena tekanan lingkungan

antara lain adanya perubahan kualitas air, serta kualitas dan

jumlah makanan.

VOvari tingkat ini terdapat pada ikan yang sudah memijah. Pada

umumnya, pada ovari ikan yang berada pada tingkat ini

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

11/16

16

terdapat sisa – sisa folikel yang bentuknya tidak teratur yang

tersebar di dalam stroma lamela.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa perkembangan TKG

sejalan dengan adapnya perkembangan oosit. Tabel berikut ini merupakan tingkat

perkembangan oosit ikan semah (Tor dourenensis) betina yang merupakan salah

satu ikan dari kelas Cyprinidae menurut Hardjamulia et al. (1995):

Tabel 3. Tingkat Perkembangan Oosit Ikan Semah (Semah Carp) Betina .

Tingkat

Perkembangan

Oosit

Karakteristik

I

(Growth

phase :

Chromatin +

perinucleus)

Oosit stadium I. Oosit primer berukuran sekitar 30 – 120 µm.

Inti berbentuk bundar atau sedikit oval berukuran 15 – 40 µm

dengan kromatin yang nampak dengan jelas serta adanya

beberapa nucleoli berukuran 3,8 – 5,0 µm yang berada pada

perifer inti. Lapisan sitoplasma terisi oleh substansi yang halus,

tanpa terihat adanya vesikula atau granula kuning telur. Oosit

tersusun berderet di daerah pinggir dekat membrane lamela.

II

(Yolk vesicles)

Oosit stadium II. Oosit berukuran 500 – 550 µm dan inti

berukuran 150 – 160 µm. pada perifer sitoplasma (dekat

membrane sel) sudah mulai nampak lapisan vesikula kuning

telur, yang pada akhir stadium ini vesikula kuning telur

menutup sebagian besar sitoplasma sampai ke daerah inti.

Vesikula kuning telur berukuran 8 – 23 µm. Membran oosit

merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar 6 – 8 µm.

Pada stadium ini tidak terdapat granula kuning telur.

III

(Yolk Vesicles

and granules)

Oosit stadium III. Oosit berukuran 900 – 1.50 µm, dengan inti

sekitar 170 – 180 µm. proses vitelogenesis sudah terjadi yang

ditunjukkan dengan adanya granula kuning telur, dimulai di

daerah inti kemudian menyebar ke tengah dan ke tepi

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

12/16

17

sitoplasma. Pada akhir stadium ini, hampir seluruh sitplasma

kecuali di daerah tepi dekat oolema terisi granula kuning telur.

Inti sel masih belum migrasi, berada di tengah sel.

IV

(Yolk granules

and cortical

alveoli)

Oosit stadium IV. Oosit berukuran antara 1.500 – 2.200 µm.

Terdapat dua tipe oosit yang tergolong stadium IV, yaitu oosit

berukuran sekitar 1.500 – 1.600 µm dan oosit berukuran 2.200

µm. Hal yang menarik dari kedua tipe oosit tersebut adalah inti

sudah migrasi dan berada pada pertengahan sel, yaitu antara

titik dengan tengah oosit dan oolema mendekati lubang

mikropil agar mudah terjadi proses pembuahan. Oosit tipe

pertama mempunyai lapisan vesikula kuning telur yang lebih

tebal dari pada tipe kedua yang merupakan korteks alveoli.

Granula kuning telur hampir menutupi seluruh sitoplasma,

kecuali di bagian tepi dekat oolema masih terdapat vesikula

kuning telur atau alveoli korteks. Alveoli ini berperan pada

proses pembuahan dengan mengeluarkan substansi ke ruang

perivitelin.

V

( Atretic

oocytes)

Oosit stadium V. Stadium oosit atresia (corpora atresia

praovulasi) ditemukan dalam ovarium pada tingkat

perkembangan IV (oosit yang tertua pada stadium IV). Oosit

atresia berukuran 800 – 850 µm. Nampaknya atresia terjadi

pada oosit yang mengalami perkembangan dari stadium III ke

stadium IV. Stadium oosit atresia pada ikan semah yang

berasal dari perairan umum ini sama dengan yang diamati pada

ikan mas yang dibudidayakan. Stadium oosit artesis pada ikan

semah hanya ditemukan pada stadium α (kasifikasi Khoo

1975) dengan ciri khas adanya oolema yang berkelok – kelok

tidak teratur dan menebal. Pada ikan mas oolema yang

berkelok – kelok ini disebabkan oleh pengerutan oosit yang

mengalami dehidrasi. Pada tahapan artesis ini sel granulosa

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

13/16

18

yang tadinya merupakan sinsitium (protoplasma berinti

banyak) berubah menjadi sel tunggal. Sel granulosa tersebut

menghasilkan ”disintegrating ferment” yang melarutkan

oolema dan granul kuning telur menjadi partikel yang lebih

kecil dan dapat diabsorpsi dan fagositosis. Jumlah oosit artesis

pada ikan semah relative kecil (± 0,8 %) dibandingkan pada

ikan mas yang besarnya antara 0,97 – 5,76 %.

2.5 Indeks Kematangan Gonad

Indeks kematangan gonad (IKG) atau Indeks Somatik Gonad (ISG) di

hitung untuk mengetahui perubahan yang terjadi dalam gonad secara kuantitatif.

Indeks yang biasa juga dinamakan sebagai “ Maturity” atau “Gonado Somatic

Index (GSI)” tersebut adalah suatu nilai dalam persen sebagai hasil dari

perbandingan berat gonad dengan berat tubuh ikan termasuk berat gonad

dikalikan dengan 100 % (Effendie 1979).

Nilai indeks tersebut akan sejalan dengan perkembangan gonad, indeks itu

akan semakin bertambah besar dan nilai tersebut akan mencapai batas kisar

maksimum pada saat akan terjadi pemijahan. Hal tersebut terjadi karena didalam

proses reproduksi, sebelum terjadi pemijahan, sebagian besar hasil metabolism

tertuju untuk perkembangan gonad. Gonad semakin bertambah berat dibarengi

dengan semakin bertambah besar ukurannya termasuk diameter telurnya. Berat

gonad akan mencapai maksimum sesaat ikan akan memijah, kemudian berat

gonad akan menurun dengan cepat selama pemijahan sedang berlangsung sampai

selesai.

Ikan yang memiliki IKG mulai dari 19% ke atas sudah sanggup

mengeluarkan telurnya dan dianggap matang. Indeks tersebut akan menurun

menjadi 3 – 4 % sesudah ikan tersebut memijah (Effendie 1979).

2.6 Kematangan Telur Ikan

Proses kematangan telur atau oocyte maturation (OM) ditentukan

berdasarkan kriteria pergeseran posisi inti telur menuju kutub animal (germinal

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

14/16

19

vesicle migration) dan peluruhan atau penghancuran membran telur. Berdasarkan

pergeseran posisi inti tersebut terdapat empat kriteria posisi inti telur sebelum

telur tersebut dapat diovulasikan yaitu central germinal vesicle (cGV) atau tahap

inti ditengah, migrating germinal vesicle (mGV) atau tahap inti yang bermigrasi

dari tengah menuju tepi, peripheral germinal vesicle (pGV) atau tahap inti di tepi

dan germinal vesicle breakdown (GVBD) atau tahap inti yang telah melebur

(Gambar 4) (Yaron dan Levavi 2011). Berdasarkan posisi inti tersebut tingkat

kematangan telur (TKT) atau oocyte maturation (OM) dibagi menjadi dua tahap

yaitu fase vitelogenik yang ditandai dengan posisi inti telur yang berada ditengah

(cGV) dan fase pematangan telur ( final oocyte maturation). Fase pematangan

telur dibagi kembali menjadi dua yaitu fase awal matang yang ditandai dengan

adanya pergerakan atau migrasi posisi inti telur (mGV dan pGV) dan fase akhir

kematangan telur yang ditandai dengan adanya peluruhan membran inti telur atau

germinal vesicle breakdown (GVBD) (Mylonas et al. 2010)

Gambar 4. Gambaran Hubungan Kelenjar Pituitari – Gonad pada Ikan Betina

selama (a) Proses Vitelogenesis dan (b) Proses Pematangan Telur dan Ovulasi

(Yaron dan Levavi 2011)

Fase vitelogenik diawali dengan adanya penyerapan prekursor kuning telur

(vitelogenin/vtg) oleh oosit. Vitelogenin merupakan hasil sintesa hati pada proses

vitelogenesis. Vitelogenin yang telah disintesa oleh hati kemudian dialirkan oleh

darah menuju ovarium. Vitelogenin tersebut selanjutnya diseleksi dan dipisahkan

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

15/16

20

oleh folikel ovarium yang telah berkembang melalui reseptor spesifik (VtgRs)

kemudian dilapisi oleh vesikel dan bergerak ke oolema perifer (Hiramatsu et al .

2006 dalam Mylonas et al. 2010). Vesikel tersebut bergabung dengan lisosom

sehingga membentuk badan multivesikular ( Multivesicular Body/MVB ) yang

akan berkembang (bertambah besar) dan secara bertahap berubah menjadi butiran

kuning telur kecil ( yolk granules) dan kemudian menjadi ke butiran kuning telur

besar ( yolk globules) (Le Menn et al. 2007 dalam Mylonas et al. 2010). Badan

multivesikuar tersebut juga mengandung enzim lisosom berupa cathepsin D yang

berfungsi memecah vitelogenin menjadi polipeptida kuning telur. (Cerda et al.

2007 dalam Mylonas et al. 2010).

Hasil akhir dari pemecahan vitelogenin secara enzimatik tersebut terdiri

dari lipovitellin (Lv), phosvitin (Pv) dan komponen β (β -c). Lipovitelin adalah

protein kuning telur banyak mengandung lipid dan terdiri dari dua polipeptida

yaitu rantai panjang lipovitellin (lipovitellin heavy chain/LvH) dan rantai pendek

lipovitellin (lipovitellin light chain/LvL). Phosvitin adalah protein kuning telur

yang lebih kecil dimana lebih dari setengah residu asam amino yang terkandung

di dalamnya banyak mengandung fosfor sehingga vitelogenin mempunyai sifat

mengikat kalsium. K omponen β adalah protein kuning telur ketiga yang biasanya

tidak mengandung lipid atau fosfor (Hiramatsu et al. 2006 dalam Mylonas et al.

2010). Lipovitellin berfungsi sebagai sumber nutrisi asam amino dan lipid untuk

perkembangan embrio, phosvitin berfungsi sebagai sumber mineral yang

diperlukan untuk perkembangan rangka dan system metabolik, sedangkan fungsi

dari k omponen β baik secara fisiologis atau nutrisi sampai sejauh ini belum

ditemukan (Hiramatsu et al. 2006 dalam Mylonas et al. 2010).

Akhir dari fase vitelogenik adalah ketika akumulasi protein kuning telur

telah mencapai batas maksimum serta mRNA untuk perkembangan embrio telah

selesai dibentuk di dalam oosit. Proses setelah fase vitelogink adalah terjadinya

fase pematangan telur (oocyte maturation/OM) yang distumulasi oleh hormon

(Kinsey et al. 2007 dalam Mylonas et al. 2010). Pada fase pematangan telur

terjadi perubahan morfologi secara drastis pada oosit yang disertai dengan

perkembangan meiosis. Perubahan yang paling mencolok adalah peleburan lipid

-

8/18/2019 230110090124_2_2004

16/16

21

droplet dan globul kuning telur yang menyebabkan perubahan pada sitoplasma

dari oosit tersebut sehingga inti telur (germinal vesicle/GV) mengalami migrasi

dari tengah menuju tepi oosit dan kemudian membran inti mengalami peleburan

(germinal vesicle breakdown/GVBD ). Perubahan lain yang terjadi adalah adanya

peningkatan volume telur yang disebabkan oleh adanya aktivitas penyerapan air

(Cerda et al. 2007 dalam Mylonas et al. 2010).