2010_JoseCarlosVilardaga

Transcript of 2010_JoseCarlosVilardaga

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

1/398

UNIVERSIDADE DE SO PAULOFACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CINCIAS HUMANAS

DEPARTAMENTO DE HISTRIA

PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM HISTRIA SOCIAL

JOS CARLOS VILARDAGA

SO PAULO NA RBITA DO IMPRIO DOS FELIPES:CONEXES CASTELHANAS DE UMA VILA DA AMRICAPORTUGUESA DURANTE A UNIO IBRICA (1580-1640)

SO PAULO2010

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

2/398

JOS CARLOS VILARDAGA

SO PAULO NA RBITA DO IMPRIO DOS FELIPES:Conexes castelhanas de uma vila da Amrica portuguesa durante a Unio

Ibrica (1580-1640)

Tese apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Histria Social da Faculdadede Filosofia, Letras e Cincias Humanas da

Universidade de So Paulo, para obtenodo ttulo de Doutor em Histria.

Orientadora: Profa. Dra. Maria CristinaCortez Wissenbach

SO PAULO

2010

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

3/398

Para Stella e Anita

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

4/398

AGRADECIMENTOS

Realizar um doutorado exige um forte envolvimento e dedicao. Por quase

cinco anos estive atrelado perspectiva de concretizar a pesquisa e a escrita sobre um

tema que absorveu parte importante de minhas atenes, determinou meus esforos emoveu meus desejos. Claro que um empreendimento desta natureza nunca o resultado

de um trabalho solitrio. Ao longo destes anos, foram vrias as pessoas que me

ajudaram, concederam parte de seu prprio tempo, de suas idias e de sua compreenso.

A todos elas dedico este trabalho.

Inicialmente, agradeo minha orientadora, Profa Maria Cristina Cortez

Wissenbach. Apesar do tema da tese no se adequar inteiramente a sua rea de pesquisa,

aceitou embarcar nesta aventura junto comigo e, muitas vezes, desdobrou-se paraatender as necessidades de seu orientando. Agradeo tambm aos professores John

Manuel Monteiro e Carlos Alberto Ribeiro Zeron pelos brilhantes comentrios e

intervenes feitos em meu exame de qualificao.

Entre 2007 e 2008, morando em Viosa, Minas Gerais, e dando aulas na

Universidade Federal de Ouro Preto, contei com a ajuda de amigos, colegas e alunos.

Dentre eles, agradeo a Anlia, Silvia, Rubens, Luciana, Renato Boy, Maro, Isis e

Marco Antonio. Fao uma meno especial ao professor da Universidade Federal de

Viosa, Francisco Cosentino, sempre amigo e generoso no emprstimo de livros, troca

de textos, realizao de contatos, dicas de arquivos e debates de ideias sobre o Antigo

Regime e outros tantos temas somente agradveis aos historiadores. Por fim, agradeo

tambm ao professor ngelo Assis, pelas boas dicas de leitura.

Entre 2008 e 2009 pude empreender uma viagem de cinco meses Espanha e

Portugal para pesquisa. Ela s foi possvel graas ao apoio do programa Mobilidade

Internacional de Ps Graduandos/Santander-Banespa, da Pr-Reitoria de Ps-

Graduao da Universidade de So Paulo. Ao longo de todo meu tempo na Pennsula

Ibrica, recebi a ajuda, como supervisor, do professor Rafael Valladares, do

CSIC/Madrid. De maneira muito simptica, me recebeu e me estimulou no trabalho

pelos arquivos espanhis. De Madri, agradeo aos funcionrios da Biblioteca e do

Arquivo Nacional, e aos amigos Ceclia Criado, Victor Garcia e Luis Badolato. Do

Arquivo de Simancas, agradeo aos seus funcionrios, em especial a comandante da

sala de pesquisadores, Isabel Aguirre, que conhece profundamente os caminhos deste

impressionante arquivo e foi bastante generosa em suas dicas e informaes. De minha

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

5/398

base em Valladolid, agradeo ao pessoal da Residencia Universitaria de Postgrado

Reyes Catlicos e aos colegas de pesquisa e caas, Jorge Gil, Anne Blond e ao amigo

Daniel Hershenzon.

Em Sevilha, tive o apoio da Escuela de Estudios Latino-Americanos do CSIC.

Fui acolhido em nome de seu Diretor, Professor Salvador Bernabeu e tive tambm o

prazer de dialogar com a Professora Berta Ares. No incrvel mundo do Arquivo das

ndias contei com a amizade e tive a oportunidade de trocar ideias e boa diverso com

os colegas Jakob Fallman, Csar Manrique, Fabola Azpicotea, Maria Ins Moraes e

Daphne Corona. Agradeo ainda companhia e as conversas agradveis com a

professora brasileira Adriana Romeiro (UFMG), que tambm pesquisava na Espanha

naquela oportunidade.

Em Lisboa, fui recebido pelos professores Tiago Miranda e Mafalda Soares da

Cunha, a quem agradeo a abertura para o dilogo. Dedico um agradecimento especial

ao Professor Pedro Cardim, que me acolheu calorosamente, abrindo sua biblioteca e me

convidando para permanecer em Portugal como pesquisador visitante do CHAM

(Centro de Histria do Alm-Mar). Aos funcionrios da Torre do Tombo, Biblioteca

Nacional, Arquivo Ultramarino, Biblioteca DAjuda e Biblioteca Pblica de vora meu

reconhecimento pelo importante trabalho.

Em julho de 2009 ainda estive em Assuno, no Paraguai, para efetuar pesquisas

no Arquivo Nacional. Os funcionrios foram muito atenciosos e a eles agradeo

muitssimo. Ali, fui recebido pela professora Adelina Pusinere, do Museu Andrs

Barbero, e pelo professor Ignacio Telesca, da Universidade Catlica de Assuno. Ao

acadmico Roberto Quevedo agradeo imensamente pelo caloroso acolhimento. Abriu-

me sua casa, sua biblioteca, as portas da Academia Paraguaia de Historia e me inseriu

inclusive em seu cotidiano familiar. Suas preciosas dicas me facilitaram a pesquisa e a

elaborao de hipteses sobre as relaes entre So Paulo e o Guair.

Foram tambm vrios os que me ajudaram em questes pontuais, livros

emprestados, documentos, textos e dicas ao longo deste tempo todo. Nesse sentido,

agradeo a Iris Kantor, Rodrigo Bonciani, Rafael Ruiz, Edval de Souza Barros, Amon

Pinho, Luis Felipe Viel Moreira, Benedito Prezia, Amlcar Torro Filho, Fernanda

Sampaio e Aldair Rodrigues. Ao grupo de orientandos da professora Maria Cristina

Wissenbach tambm dedico uma calorosa saudao, em especial grande amiga Rosana

Gonalves que muito me incentivou para iniciar a jornada do doutorado. A MariaAparecida Borrego Menezes, pelo apoio e oferta generosa de dilogo. A Maria Alice

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

6/398

Sampaio pela leitura atenta dos originais; e ao pessoal do Centro de Apoio Pesquisa

Histrica (CAPH/USP), em nome de sua diretora, Professora Silvia Basseto, pelo

emprstimo da leitora de microfilme.

Aos amigos, colegas e alunos dos colgios Rainha da Paz e So Domingos pelo

inestimvel apoio nestes anos. Aos parentes que estiveram comigo nas horas mais

complicadas, em especial meu irmo Vicente, meus tios Rinaldo, Luzia e Zelinda, meu

sogros Antonio e Elena e meus cunhados Marcelo, Silvana e Jean.

Aos amigos Flavio, Dani, Marco, Magaly, Marco Cabral, Joo Paulo, Andra,

Natalino, Madalena, Vieira, Fbio, Gabriela, Marcos, Tales, Bia, Tieza, Lia, Fustulo,

Mariana Joffily, Luiz de Barros, Matias, Hamilton, Gabriel, Renato, Andrs, Renata,

Frank, Nelmara, Luciano, Gilberto, Cris, Mata e Dodo. Obrigado pelas horas divertidas

e palavras de estmulo.

A Stella Maris Scatena Franco, esposa, companheira, amiga e colega de

profisso, agradeo por tudo, principalmente por ter suportado as horas, dias, meses e

anos de tenses, queixas e ansiedades expressas por um doutorando sempre aflito.

Obrigado! Espero poder recompens-la sempre! A minha amada filha, Anita Franco

Vilardaga, pela companhia, cumplicidade, apoio, solidariedade e carinho nesses anos

todos. Sem vocs duas este trabalho simplesmente seria impossvel.

Por fim, agradeo ao Programa de Ps Graduao em Histria Social da

Universidade de So Paulo, e ao CNPq, pela bolsa com que fui contemplado nestes

ltimos dois anos de doutorado.

Novembro de 2010

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

7/398

Piloto castellano: aquello blanco es arena.Fadrique: Mira bien, descubre ms.Piloto castellano: Todo el Brasil descubierto se miraFadrique: Dichoso el dia que tome en su playapuerto, que alli la esperanza mia tiene el suceso porcierto.

Manuel: Virtuosa emulacin de Castilla, o fidalguiade Portugal, con razn ha de ganar este dia nombre,laurel y opinin.

Fadrique: Aunque nos reciba mal, Brasil, espero entu orilla nombre y laurel immortal. !Vivan Felipe yCastilla!

Manuel: !Tierra, tierra, Portugal!(VEGA, Lope de.El Brasil restitudo. 1625. Ato 2.)

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

8/398

SUMRIO

INTRODUO..........................................................................................................p.14

CAPTULO 1

SO PAULO NO HORIZONTE DO IMPRIO DE FELIPE II..................................p.25

A unio das coroas ibricas.........................................................................................p.25

De Sevilha para o imprio............................................................................................p.44

A trajetria de uma armada.........................................................................................p.51

Uma vila mida............................................................................................................p.81

Homens do imprio em So Paulo de Piratininga.......................................................p.93

A integrao...............................................................................................................p.103

CAPTULO 2

D. FRANCISCO DE SOUZA E O IMPRIO NA VILA DE SO PAULO...............p.113

Uma vila em p de guerra e suas fantsticas minas de ouro.....................................p.113

Idas e vindas de um governador.................................................................................p.121

A trajetria de Francisco de Souza e sua chegada em So Paulo.............................p.129

So Paulo: do burel ao libr......................................................................................p.144

Um projeto integrado e integrador: mina, agricultura, indstria e comrcio...........p.152

Formando elites e redes.............................................................................................p.163

Sobre ouro, ferro e os desejveis metais....................................................................p.172

Despojos e heranas...................................................................................................p.185

CAPTULO 3

CAMINHOS E CONEXES NA AMRICA MERIDIONAL......................................p.189

Uma vila conectada....................................................................................................p.189

La ciudad madre de las ciudades...............................................................................p.200

Caminhos que se cruzam............................................................................................p.217

Laos guairenhos em So Paulo................................................................................p.229

Trnsitos e intercmbios pela via proibida................................................................p.239

Os disputados carijs.................................................................................................p.254

O governo do Paraguai passa por So Paulo............................................................p.270

Concluindo..................................................................................................................p.278

CAPTULO 4

IDENTIDADES E CONFLITOS.................................................................................p.281O fim do Guair e o incio da lenda negra dos moradores de So Paulo.............p.281

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

9/398

Um tpico produto da Monarquia Catlica................................................................p.293

Castelhanos, portugueses e espanhis.......................................................................p.305

Castelhanos, identidades e partidarismos em So Paulo...........................................p.319

Anos tumultuados.......................................................................................................p.336

Sobre aclamaes.......................................................................................................p.347

CONSIDERAES F INAIS....................................................................................p.364

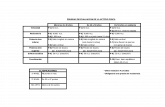

ARQUIVOS E F UNDOS CONSULTADOS.............................................................p.368

FONTES E DOCUMENTOS PUBLICADOS.........................................................p.370

BIBLIOGRAFIA.......................................................................................................p.373

Anexo.........................................................................................................................p.394

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

10/398

LI STA DE SIGLAS

ABNBArquivo Nacional da Bolivia (Bolivia)

ACVSPActas da Cmara da Vila de So Paulo

AGIArchivo General de ndias (Espanha)

AGSArchivo General de Simancas (Espanha)

AHUArquivo Ultramarino (Portugal)

ANAArchivo Nacional de Asuncin (Paraguai)

BNEBiblioteca Nacional de Espaa (Espanha)

BNPBiblioteca Nacional de Portugal (Portugal)

BNRJBiblioteca Nacional do Rio de Janeiro (Brasil)

BPMEBiblioteca Pblica Municipal de vora (Portugal)

I&TInventrios e Testamentos

INTTInstituto Nacional da Torre do Tombo (Portugal)

RGCSPRegistro Geral da Cmara da Vila de So Paulo

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

11/398

RESUMO

VILARDAGA, Jos Carlos. So Paulo na rbita do imprio dos Felipes: conexescastelhanas de uma vila da Amrica portuguesa durante a Unio Ibrica (1580-

1640). Tese (doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias Humanas daUniversidade de So Paulo: So Paulo, 2010.

Este trabalho tem como objetivo analisar alguns dos impactos do processo

macro-poltico gerado pela Unio das Coroas Ibricas (1580-1640) na lgica local, de

um espao colonial, representado pela vila de So Paulo de Piratininga. Entende-se que,

efetivamente, o mundo portugus, tanto em seu vis peninsular, quanto colonial, foi

incorporado aos quadros da monarquia catlica liderada pelos reis castelhanos, da

dinastia Habsburgoos Filipes -, nesse contexto. Assim sendo, os projetos, as polticas,

intenes e prticas emanados do imprio chegavam, de maneira no necessariamente

linear nem homognea, aos mais diversos rinces de sua espacialidade. De qualquer

forma, buscou-se aqui compreender como estas normas e determinaes da monarquia

foram atravessadas pelos agentes de poder, pelas elites locais, instituies, realidades

econmicas e disputas polticas.

Sob esta perspectiva, o trabalho analisa o processo de incorporao e posse daCapitania de So Vicente na nova lgica monrquica implantada em Portugal a partir de

1580; os sonhos minerais projetados e implantados em So Paulo pelo governador geral

D. Francisco de Souza, bem como sua prtica poltica na vila em expanso; as conexes

horizontais estabelecidas entre a vila paulista e a regio paraguaia, em especial o

Guair, numa perspectiva que nos permita ir alm das bandeiras de puro apresamento; e

os processos de demarcao e definio de identidades, vivenciados pela Pennsula,pari

passu com as colnias nas dcadas de 1630 e 1640, e os reflexos da distensorepresentada pela Restaurao portuguesa na vila de So Paulo. Como elemento que

norteia todo o perodo, o trabalho procura recuperar alguns dos vestgios da presena de

uma populao de origem castelhana, marcante na vila paulista do perodo, bem como

identificar alguns de seus laos e conexes.

PALAVRAS-CHAVEUnio Ibrica, So Paulo, imprio, castelhanos, histrias conectadas.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

12/398

ABSTRACT

VILADAGA, Jos Carlos. So Paulo in the orbit of the empire of Philip:connections of a Castilian village of Portuguese America during the Iberian Union(1580-1640).Thesis (Ph.D.). Faculty of Philosophy and Humanities, University of SoPaulo: So Paulo, 2010.

This study aims to examine some of the impacts of the macro-political process

generated by the Union of Iberian Crowns (1580-1640) in the local logic of the colonial

space represented by the village of So Paulo of the Piratininga. It is understood that the

Portuguese world, both in its peninsular and colonial bias, was indeed incorporated into

the framework of the Catholic monarchy led by the Castilian monarchs, the Habsburg

dynasty - the Philips - in this context. Thus, projects, policies, intentions and practices

emanating from the empire came, not necessarily in a linear or homogeneous manner, to

the most diverse corners of its space. In this paper, we have attempted to understand

how these rules and regulations of the monarchy were traversed by the agents of power,

by local elites, institutions, economic realities and political disputes.

From this perspective, the paper analyzes the process of incorporation and

ownership of the Captaincy of So Vicente in the new monarchical logic implemented

in Portugal since 1580; dreams of minerals designed and deployed in Sao Paulo by the

Governor General D. Francisco de Souza, as well as his political practice in the

expanding village; the horizontal connections established between the village of So

Paulo and the region of Paraguay, in particular La Guaira, a perspective that allows us

to go beyond the bandeiras (exploration groups) of sheer capture; the processes of

demarcation and definition of identity, experienced by the Peninsula, pari passuwith

the colonies in the 1630s and 1640, and the effects of dtente represented by the

"Restoration" in the Portuguese town of So Paulo. As an element that guides the entire

period, the paper seeks to recover some of the traces of the presence of a population of

Castilian origin, a striking presence in the village of So Paulo at the time, as well as

identify some of their ties and connections.

KEYWORDS

Iberian Union, So Paulo, empire, Castilian, connected histories.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

13/398

14

I NTRODUO

O objetivo deste trabalho compreender como uma pequena vila da Amrica

portuguesaSo Paulo foi integrada ao grande imprio filipino durante o perodo da

Unio das coroas ibricas (1580-1640). Neste sentido, pretendemos analisar os impactos

diretos da realidade poltica peninsular na vila de So Paulo, bem como os eventuais

processos de cunho local e regional dinamizados pela nova situao imposta pela

soberania filipina sobre Portugal e suas colnias. Claro deve estar, desde o princpio,

que o perodo conhecido como Unio Ibrica, que reuniu as coroas de Portugal e

Espanha, no ser tomado, aqui, como um contexto homogneo e fechado, mas sim

aberto, dinmico e atravessado por suas prprias contradies. Assim, buscaremos no

uma nica caracterstica essencial do perodo da Unio, mas suas oscilaes,

ambiguidades e clivagens.

A temporalidade que norteou a pesquisa tem, de fato, duas dimenses. Uma

delas a definida pelos marcos polticos que balizam o contexto da Unio, ou seja, o

processo de tomada de posse de Felipe II da coroa portuguesa, a partir de 1580, e a

chamada Restaurao de dezembro de 1640, que inaugurou uma nova dinastia na

recm-autnoma coroa lusitana. Por outro lado, uma segunda dimenso obriga a uma

flexibilizao nestes marcos. Ela se impe quando o foco recai sobre a vila de So

Paulo. Nela, os primeiros sinais de nova coroa filipina s se fizeram sentir a partir de

1582, e seu processo de distenso ecoou ainda pelos anos de 1641 e 1642. De qualquer

maneira, a questo fundamental que perpassa o trabalho o processo poltico

vivenciado na Pennsula Ibrica, que se reflete de maneira no linear e automtica em

So Paulo como tambm em outras partes -, mas que, de todo modo, informa e

demanda os posicionamentos e as reaes nas mais diversas reas do imprio.

Narrando um pouco o nosso processo de pesquisa, cabe pontuar que, ainda

inicialmente, o projeto visava analisar tambm uma suposta comunidade castelhana em

So Paulo durante este perodo. Ela, de fato, despertava nossos interesses primevos,

mesmo porque pairava certa dvida na historiografia a respeito de seu envolvimento

num provvel levante anti-bragancista em 1641.1 Alm disso, diversos trabalhos

recentes sobre comunidades lusitanas em reas da Amrica de Castela nos instigavam a

1Trata-se do controverso episdio da aclamao do filho de sevilhanos, Amador Bueno, por um partido espanholem So Paulo em 01/04/1641.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

14/398

15

empreender um esforo semelhante, s que no sentido inverso: buscar comunidades

castelhanas em espaos lusitanos.2 Percebemos, contudo, que um trabalho desta

natureza exigiria um esforo de pesquisa monumental no sentido de tentar mapear

outras comunidades no Brasil, na frica e tambm no Oriente. Perspectiva, alis,

interessantssima, mas impossvel no cenrio deste doutorado. Por outro lado, a

pesquisa deixou claro que a efetiva presena de castelhanos em So Paulo foi apenas

uma das facetas da influncia da Unio Ibrica sobre o espao paulista. Neste sentido,

debater estas facetas nos pareceu um melhor enquadramento para o trabalho.

Uma populao castelhana que vivia em So Paulo nos sculos XVI e XVII j

havia sido percebida por parte da historiografia.3 Os sobrenomes Bueno, Camargo,

Munhoz, Rendon, Bonilha dentre outros, frequentes na documentao do perodo,

geraram uma srie de reflexes e especulaes, mas, acima de tudo, trabalhos de carter

genealgico. A maior parte das vezes os castelhanos em So Paulo foram entendidos

como uma espcie de efeito colateral do processo da Unio e como personagens

gradativamente absorvidos no caldeiro de casamentos mestios do planalto. Outros,

como Nilo Garcia, Aracy de Amaral e mesmo Srgio Buarque de Holanda, viram a

presena castelhana em So Paulo como algo no fortuito e isolado, mas como parte de

uma rede de relaes e integrao proporcionada pela conjuntura da reunio ibrica.4

Foi ento a essa historiografia que nos alinhamos em primeiro lugar. Mas, para

alm desse vis sobre a presena de castelhanos, vale sublinhar que tambm nos

filiamos a uma perspectiva historiogrfica que percebe a Unio Ibrica como um

processo de ntida interferncia na governana de Portugal e suas colnias; portanto,

suas posturas, normas, projetos e embates repercutem necessariamente em todos os

cantos do imprio, com maior ou menor intensidade, com maior ou menor sucesso.5

Nesta direo, no acreditamos numa histria de So Paulo que possa ser considerada

excepcional. Tanto a presena de castelhanos, quanto os reflexos da Unio, no foram

situaes atpicas; mas, pelo contrrio, foram comuns ao espao imperial da monarquia

2 Falamos aqui de MANGAS, Fernando Serrano. La encrucijada portuguesa. Esplendor y quiebra de la UninIbrica em las Indias de Castilla. (1600-1668). Badajoz: Diputacin de Badajoz; 2001; VENTURA, Maria da GraaA. Mateus. Portugueses no Peru ao tempo da Unio Ibrica. Mobilidade, cumplicidades e vivncias. Lisboa:Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005; STUDNICKI, Daviken F.A nation upon the ocean sea. Portugals Atlanticdispora and the crises of the spanish empire, 1492-1640. Oxford Universitiy Press, 2006. Alm do clssicoMACHAIN, Lafuente.Los portugueses en Buenos Aires, siglo XVII. Buenos Aires: Libreria Cervantes, imp. 1931.3Uma apreciao a respeito desta historiografia est no Captulo 4 do presente trabalho.4AMARAL, Aracy. A hispanidade em So Paulo: da casa rural Capela de Santo Antnio. So Paulo: LivrariaNobel, [1981?]; GARCIA, Nilo. A aclamao de Amador Bueno. A influncia espanhola em So Paulo. Tese deLivre Docncia; Universidade do DF, Rio de Janeiro; 1956; HOLANDA, Srgio Buarque de. Caminhos e fronteiras.So Paulo: Companhia das Letras, 1994.5Uma breve anlise desta historiografia est no Captulo 1 desta tese.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

15/398

16

catlica. A pergunta que se desdobra e perpassa este trabalho como a vila paulista foi

atravessada pelas questes postas pela monarquia filipina e qual o papel dos castelhanos

neste processo.

A reflexo sobre os impactos do imprio filipino em So Paulo obriga-nos a

empreender um esforo inicial de aproximao do conceito de imprio, de como ele

organiza as relaes entre o centro e suas partes. O termo tem despertado contnuos

debates sobre seu sentido e sua aplicabilidade em diferentes contextos. Destacamos, a

princpio, o texto de Maurice Duverger, publicado em um trabalho recente que rene

discusses sobre o tema.6Nele, o autor tenta promover uma sntese dos principais eixos

de debate e mostra como um conceito de difcil preciso. Acrescenta ainda que,

quanto mais se tenta defini-lo, mais se inviabiliza sua utilizao, j que sob este nome se

escondem mltiplas possibilidades e experincias. O grande desafio , portanto,

conceituar de maneira que se possa transcender as temporalidades sem que isso

signifique anular a necessidade de analisar o especfico e singular de cada experincia

imperial. Nesse sentido, o autor parece concordar com algumas caractersticas

elementares. Todo imprio pressupe uma vastido espacial, um amplo territrio, no

necessariamente contguo. Ademais, a espacialidade influencia toda a sua estrutura,

condicionando relaes e polticas.7 Os imprios guardam dentro de si, e de sua

vastido, uma, no mnimo, razovel diversidade cultural e humana. Por conseguinte,

diversidade e ampla espacialidade exigem diferentes formas de articulao e

comunicao para viabilizar as relaes entre grandes distncias, mantendo as partes

minimamente atreladas ao centro. Por fim, cada imprio oscila fundamentalmente entre

a centralizao e a autonomia de suas partes. O equilbrio bsico a ser atingido a

articulao das diversidades sob algum manto de unidade. Fora bruta, imposio de

padres, institucionalizao de autonomias, cooptao de elites regionais... Enfim, so

vrias as possibilidades que no anulam esta questo essencial posta pela pauta

imperial.

Ao historiador cabe, portanto, se colocar a questo chave de como cada imprio

pde realizar essa experincia. Pensando especificamente no nosso caso, perguntamo-

nos como o imprio filipino, ampliado pela unio com Portugal, efetivamente articulou

6DOR, Andra; LIMA, Lus Filipe Silvrio & SILVA, Luiz Geraldo. Facetas do imprio na Histria. Conceitos emtodos. So Paulo: Aderaldo&Rothschild; Braslia, DF: Capes, 2008. Trata-se da traduo do texto O conceito deimprio, de Maurice Duverger, feito originalmente como apresentao de uma obra sobre o tema imprio em1980.7Idem, ibidem;p.23.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

16/398

17

suas partes e administrou to grande diversidade sob o manto da unidade da Monarquia

Catlica. Com a Unio Ibrica, a monarquia ainda teve de exercer seu poder sobre o

espao americano do antigo imprio luso, tendo como regulador o chamado Acordo de

Tomar, jurado por Felipe II em 1581, que garantia uma suposta autonomia da coroa

portuguesa. Assim, na preservao das unidades dispersas pela vastido - na

espacialidade nica do imprio -, oscilou o jogo da monarquia. Como afirma Duverger,

quando o imprio rene a diversidade, sua combinao pode assumir diversas formas.8 Por fim, oportuno ainda ponderar que um imprio s pode ser bem-sucedido na

preservao de seus laos de articulao quando efetivamente traz vantagens aos

dominados. As fidelidades s se mantm sob algum benefcio e retribuio.

Isto posto, nossa tarefa exatamente tentar compreender como um determinado

imprio, o filipino, herdeiro de outro imprio, o portugus, articulou a unidade

intrnseca condio imperial, conservando maior ou menor autonomia, e se fez sentir

nas partes mais distantes, no nosso caso especfico, So Paulo. A diversidade de

culturas, entidades polticas e poderes do imprio filipino bastante conhecida. Com

amplos domnios na Europa, que envolviam os reinos de Castela e Arago, ainda atingia

os Pases Baixos, possesses na Itlia e Alemanha. Alm disso, inclua a Amrica,

englobando antigos imprios, cacicados, tribos variadas e grupos culturalmente bastante

heterogneos. Com a Unio Ibrica, passou a abarcar Portugal e suas possesses na

Amrica, frica e sia. Tornava-se, assim, um dos maiores imprios do mundo. O meio

encontrado para articular tamanha multiplicidade e amplitude foi a preservao das

autonomias e instncias representativas dos vrios poderes locais e regionais.

Entretanto, a articulao destes no feixe de poder representado pela realeza foi

uma soluo controvertida.9 Para Perry Anderson, a ausncia de instituies

verdadeiramente imperiais alm do prprio rei foi sempre a grande fragilidade do

enorme e paradigmtico imprio dos Filipes.10Para Vicens Vives, por outro lado, foi

precisamente esta soluo adotada que garantiu a preservao da integridade do imprio

por longos anos. A articulao dos diversos nveis de poder teria assegurado alto grau

de centralizao no vrtice, apesar de implicar uma mnima irradiao nas bases

locais, regionais e corporativas variadas. De qualquer forma, Vives no considerava o

8DOR, Andra; LIMA, Lus Filipe Silvrio & SILVA, Luiz Geraldo.Facetas...op.cit.p.25.9 Tomamos a expresso emprestada de LADURIE, Emmanuel. O Estado Monrquico. Frana. 1460-1610. SoPaulo: Companhia das Letras, 1994. Em anlise da monarquia moderna, o autor entende que ela confedera em feixeas diversas comunidades.10ANDERSON, Perry.Linhagens do Estado Absolutista. So Paulo: Editora Brasiliense, 1989.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

17/398

18

ideal de poder absoluto e centralizado somente como pura abstrao.11Pressupunha sim

aes reais. Ao lado do simblico poder majesttico, fundamental na legitimao de um

poder central em plena era barroca, como mostrou Jos Maravall, existiriam aes

concretas no necessariamente bem-sucedidas, nem absolutas de forte cunho

centralizador. O prprio Maravall, alis, entende que, no universo de poderes que se

articulam no Estado Moderno da era barroca, o poder real efetivamente se sobrepe.

Centralizado, mas no absoluto.12

J no caso portugus, Luiz Felipe Thomaz, ao analisar o imprio luso no

Oriente, desvelou seu sentido martimo e comercial. Identificou uma rede de feitorias e

enclaves, articulada pelas rotas comerciais, que tornava o imprio portugus mltiplo e

multifacetado, costurado por uma trama estruturada em torno dos interesses comerciais

e de um cristianismo militante. O imprio talassocrtico de Portugal ganhava uma

dimenso muito especfica e diversificada, j que, em cada um dos espaos e enclaves

imperiais, moldava uma forma tpica de relao com os poderes locais.13Esta anlise se

somou aos trabalhos de Antnio Manuel Hespanha, que, sob o conceito de monarquia

polissinodal, articulou os corporativismos e autonomias do imprio numa estrutura

monrquica essencialmente compsita. Desse modo, no fazia o menor sentido falar em

absolutismo, somente em alguma centralizao vaga, mesmo assim marcada muito mais

pela necessidade de assegurar os poderes autnomos. O imprio portugus era ento

uma rede descentralizada e multiforme. 14Por outro lado, John Elliott mostra como a

perspectiva de monarquias compsitas era, no sculo XVI, o padro de organizao

imperial da Europa. Referenciado nos exemplos da Espanha, Inglaterra e do Sacro

Imprio, revela que, atravessadas ou no pelo mar, contguas ou fragmentadas, as

monarquias compsitas consituram um modelo simples para a expanso imperial, pois

prescindiam inclusive do domnio militar, exigindo somente a criao de instituies

mediadoras, como, por exemplo, os Conselhos da monarquia filipina. Para Elliott,

somente no sculo XVII, com o surgimento de uma nova monarquia, poderosa e unida,

11 VIVES, Vicens J. A estrutura administrativa estadual nos sculos XVI e XVII in: HESPANHA, AntnioManuel. Poder e Instituies na Europa do Antigo Regime. Coletnea de Textos. Lisboa: Fundao CalousteGulbenkian, 1984.12MARAVALL, Jos Antonio. Estado Moderno y Mentalidad Social (Siglos XV a XVII). Tomo I, Madrid: AlianzaEditorial, 1986.13THOMAZ, Lus Filipe.De Ceuta a Timor. Lisboa: Difel, 1994.14HESPANHA, Antnio Manuel & SANTOS, Maria Catarina. Os Poderes num imprio ocenico. In: MATTOSO,Jos (dir.). Histria de Portugal. O Antigo Regime (1620-1807). Quarto Volume. Lisboa: Editorial Estampa. 1998.HESPANHA, Antnio. Visperas del Leviatn. Insituciones e poder poltico (Portugal, siglo XVII). Madrid: Taurus,1989.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

18/398

19

simbolizada pela Frana, se confrontariam novos modelos. Contudo, Elliott no retira

do imprio estruturado sob uma monarquia compsita, seu sentido centralizador.15

O debate chegou obviamente ao Brasil. No iremos reproduzir aqui toda a sua

extenso, mas, de modo geral, concentrou-se mais na relao Metrpole-Colnia, do

que no vis imperial. De um lado, uma lgica sistmica, que denotava um eficiente

mecanismo para informar suas partes constituintes, delas extraindo o mximo de lucro;

de outro, uma infinidade de partes e poderes locais que se impunham diante da lgica

central e normativa, geralmente pouco eficaz, visto as enormes distncias e as realidades

muito distintas que a compunham.16 Entre a norma eficaz e ineficaz, entre a forte

centralizao e a negociao: o debate se articulou nesta polarizao e ainda rende

algumas celeumas. A construo da noo de um espao Atlntico, conectivo entre a

realidade brasileira e a africana, trouxe, de fato, a noo de imprio para o centro das

discusses.17Nesta direo, uma nova espacialidade e territorialidade era formada pelas

necessidades econmicas que, apesar de contar com a presena assdua dos poderes

imperiais em sua regulao, no evitou o surgimento de personagens e elites locais, bem

dispostas a impor suas demandas, necessidades e vises. Alm disso, retirava do olhar

sobre as relaes coloniais um sentido unilateral inspirado no caminho Metrpole-

Colnia, abrindo-o para as ligaes inter-coloniais.

Obviamente, a perspectiva de um poder imperial efetivo, mas mediado por

questes locais, polticas ambguas, e relaes regionais, num territrio que se constri

dentro da espacialidade do imprio, nos pareceu extremamente atraente. Contudo, ao

estudarmos a vila de So Paulo, ainda nos deparamos com uma espcie de limbo

analtico, j que desde sempre a vila paulista foi considerada marginal no circuito

atlntico, e igualmente marginal em seu equivalente castelhano, o chamado circuito

potosino.18Na geografia dos circuitos econmicos Atlntico ou potosino -, So Paulo

15 ELLIOTT, John H. Espaa en Europa. Estudios de historia comparada. Col Lecci Honoris Causa. Valencia:Universitat de Valencia, 2003.16A lgica sistmica pode aqui ser representada pela noo de Antigo Sistema Colonial, de NOVAIS, Fernando A.Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808). 5 Edio. So Paulo: Hucitec, 1989. Uma partesignificativa das perspectivas negociadas do imprio est reunida em BICALHO, Maria F.; FRAGOSO, Joo;GOUVA, Maria de Ftima. (orgs.) O Antigo regime nos trpicos. A dinmica imperial portuguesa (sculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001. Os trabalhos na linha da negociao so em parte tributrios dasideias pioneiras de GREENE, Jack P. Negotiated Authorities: Essays in Colonial Political and ConstitutionalHistory. Charlottesville: University Press of Virginia, 1994.17ALENCASTRO, Luis Felipe. O trato dos viventes. Formao do Brasil no Atlntico Sul. So Paulo: Companhiadas Letras, 2000.18Na historiografia sobre a Amrica espanhola, o circuito econmico predominante costuma ser o que se articula emtorno de Potos, que faria orbitar e subordinar as vrias dinmicas regionais. Por outro lado, mais recentemente,alguns trabalhos vm tornando autnomos os circuitos regionais sem deixar de ressaltar a importncia de Potos.ASSADOURIAN, Carlos Sempat. El sistema de la economia colonial: el mercado interior, regiones y espacioeconmico. Mxico: Editorial Nueva Imagem, 1983; GARAVAGLIA, Juan Carlos & MARCHENA, Juan. Histria

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

19/398

20

ocupava o espao vazio deixado entre eles. Neste sentido, a possibilidade que se

colocou a esta pesquisa foi a de procurar analisar a vila paulista em suas conexes

regionais e seus laos com outras reas, retirando dela este isolamento renitente. No

contexto especfico da Unio, portanto, esta possibilidade se incrementa com os

dilogos estabelecidos dentro dos dois espaos imperiais reunidos o luso e o

castelhano.

Nesta direo, alguns historiadores tm proposto uma anlise estruturada em

torno das conexes entre espaos e imprios. As perspectivas de compreenso da

monarquia catlica filipina pelo mecanismo das histrias conectadas, trazidas tona

por Sanjay Subrahmanyan e Serge Gruzinski, fizeram escola e abriram oportunidades

para estudos que ultrapassam os limites geogrficos e jurisdicionais, criando territrios

amplos e percorridos por vasta gama de personagens.19Nathan Wachtel experimentou

esta proposta em trabalho recente sobre os cristos-novos na Amrica.20 De qualquer

forma, John Elliott pode ser considerado ainda uma referncia num trabalho de cunho

comparativo, marcado pelo profundo dilogo entre os imprios conectados, mas

delimitados pelas disputas de poder e hegemonia.21. De fato, pode-se enxergar certa

oposio entre uma histria que busca mais as conexes, e outra preocupada com a

temtica da centralizao e autonomia.22Esta armadilha, gostaramos de evitar. Aqui,

buscamos os elementos conectivos, mas tambm procuramos a mediao do elemento

poltico centralizador. Uma perspectiva no deve anular a outra. Parece-nos possvel

fazer uma histria balizada pelas conexes e pelas questes de poder manifestadas pela

lgica poltica do imprio.

Ademais, a nfase colocada na perspectiva local, e tambm regional, no deve

destruir a noo de um estado imperial que informa e tem sua razo de ser.23 Na

monarquia filipina, os laos e cruzamentos horizontais, estabelecidos entre elites e

de America Latina de las origens a la independncia (I). Amrica Latina y la consolidacion del espacio colonial.Barcelona: Editorial Critica, 2005.19 GRUZINSKI, Serge. Mondes meles de la monarchie catholique et autres connected histories. In: Annales.Histoire, Sciences Sociales. 56 Anne; no 1; Janvier-Fvrier 2001; p. 85- 117. SUBRAHMANYAM, Sanjay DuTage au Gange au XVI Sicle: une conjoncture millnariste lchelle eurasiatique IN:Annales. Histoire, SciencesSociales. 56 Anne; no 1; Janvier-Fvrier 2001; p.51- 84;20WACHTEL, Nathan.A f na lembrana. Labirintos marranos. So Paulo: Edusp, 2009.21A perspectiva comparada est em ELLIOTT, John H. Imprios del Mundo Atlntico. Espana y Gran Bretaa enAmrica (1492-1830). Madrid: Taurus, 2006. Um ensaio deste autor sobre as virtudes da perspectiva historiogrficacomparativa para a compreenso das questes imperiais do mundo moderno est em ELLIOTT, J. Espaa enEuropa...op.cit.22Luis Felipe Silvrio Lima, em artigo crtico presente na coletnea Facetas do Imprio, sugere a existncia destadiviso na historiografia atual. Anlise com a qual concordamos. DORE, Andrea ...Facetas...op.cit.23SOUZA, Laura de Mello e. O sol e a sombra. Poltica e administrao na Amrica portuguesa do sculo XVIII.So Paulo: Cia das Letras, 2006.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

20/398

21

grupos regionais, e as redes descentralizadas de poder no atuam fora do espao e do

controle imperial, mas so partes intrnsecas dele.24 O que importa perceber que a

diversidade de relaes, de poderes, de grupos, corresponde diversidade de meios

sacados pelo imprio para lidar com tal multiplicidade. Portanto, no houve uma

maneira nica de relao, seno variada e condicionada por uma srie de interferncias,

das locais s nascidas no seio do poder central. O Estado esteve indiscutivelmente

presente na colonizao e na administrao das possesses ultramarinas: o que se deve

perscrutar a expresso e a lgica dessa presena, pois podem, constantemente, nos

iludir.25 Como j afirmou Russell-Wood, em relao ao imprio portugus, foram

vrios os mecanismos utilizados pela monarquia para lembrar de sua vassalagem e

cobrar suas fidelidades.26 Na coreografia das foras centrfugas e centrpedas27

executada pelas relaes monrquicas e imperiais, e no jogo constante entre a

centralidade do rei e as prticas da negociao local, que buscamos enquadrar nosso

trabalho.

Para a discusso que ope central e local, ou centro e periferia, Xavier Pujol traz

uma excelente contribuio ao fugir da dicotomia entre estas duas instncias. 28 Falsa

dicotomia, segundo ele, pois ambas so interdependentes. E ainda assim, entre elas,

existe uma vasta rede de relaes e poderes intermedirios, sobre os quais o Estado

exerce fundamentalmente o papel de rbitro. De fato, Pujol reconhece um relativo

paradoxo, pois percebe que o Estado moderno concentra o poder no centro, mas

profundamente dependente das foras sociais locais, vulgarmente chamadas de

perifricas. Para alm da dicotomia, resta ao historiador estudar o impacto do Estado

moderno no microcosmo da vida local29, entendendo esse local como agente ativo que

se utiliza, inclusive, da dissimulao como arma de negociao no debate que se

estabelece com os ncleos de poder central comportamento tpico do pensamento

poltico do barroco. Portanto, a centralizao poltica, bem como a representao de

um poder real absoluto e unitrio, convive com prticas ambguas e negociadas.

24CASALILLA, Bartolom Yun (dir.). Las redes del Imperio. lites sociales en la articulacin de la MonarquiaHispnica. Madrid: Marcial Pons Historia/Universidad Pablo de Olavide, 2009.25SOUZA, Laura de Mello e. Sol e sombra...op.cit.p.51.26RUSSELL-WOOD, AJ.R. Um mundo em movimento. Os portugueses na frica, sia e Amrica (1415-1808).Algs, Portugal: DIFEL, 1998.27Expresso retirada de HESPANHA, Antnio Manuel. Por que que foi portuguesa a expanso portuguesa? In;BICALHO, Maria Fernanda; FURTADO, Junia Ferreira & SOUZA, Laura de Mello e (orgs). O governo dos povos.So Paulo: Alameda, 2009.28PUJOL, Xavier Gil. Centralismo e Localismo? Sobre as relaes polticas e culturais entre capital e territrios nasmonarquias europias dos sculos XVI e XVII. In: Penlope. Fazer e Desfazer a Histria. Edies Cosmos, n.6,1991; p.119-143.29Idem, ibidem,p.132.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

21/398

22

Acreditamos que no foi s na emanao da norma que se fez a insero da vila

de So Paulo no imprio filipino, mas tambm atravs de mecanismos mltiplos e

policntricos que a incluram na rede de intercmbios propiciada pelo imprio. Portanto,

entre o imprio filipino e a realidade nua e crua da vila de So Paulo o dilogo, muitas

vezes, no se fez diretamente, mas sim mediado por instncias variadas, autonomias

jurisdicionais, agentes de poder, e ainda por identidades sobrepostas, necessidades

elementares de sobrevivncia, contingncias cotidianas, alianas familiares e

intercmbios regionais.

Com isso, esperamos que o presente trabalho coloque em pauta no apenas a

perspectiva da centralizao imperial, como tambm das conexes propiciadas pelo

imprio, trazendo para o debate as relaes horizontais estabelecidas entre regies e

elites locais, a partir de redes familiares, comerciais e polticas. Alm disso, ao pensar a

histria da monarquia catlica como um grande espao de conexes e trnsito,

inserimos a vila de So Paulo, como mais um palco destes personagens que percorrem o

imprio e suas tramas estruturadas, no eixo comum da vassalagem monarquia e na

mais suposta, que efetiva, unidade do catolicismo. A pretenso universalista da

monarquia filipina, ao costurar diversidades nas unidades da realeza e do cristianismo,

criou uma condio interessante para o movimento de pessoas e ideias, compondo

espaos comuns e trnsitos, para alm das jurisdies e limites mais formais.

Assim, nessa busca, estruturamos nosso trabalho em quatro grandes captulos.

No primeiro, discutimos algumas questes elementares sobre o prprio processo de

constituio da Unio Ibrica, seus mecanismos jurisdicionais e os referentes debates

historiogrficos. Por outro lado, nos sentimos premidos a apresentar um breve panorama

da histria da vila de So Paulo no momento em que entrou para a rbita do imprio

filipino. O objetivo tentar demarcar as duas instncias que se encontraram a partir do

juramento de Felipe II. O veculo fundamental deste encontro foi a chegada, nas costas

brasileiras, da grande armada liderada pelo almirante Diego Flores Valds, que partiu

rumo ao Estreito de Magalhes, em 1582, com a misso agregada de fazer as partes do

Brasil obedecerem nova realidade peninsular e seu novo rei. No processo de tomada

de posse, o primeiro captulo aborda a trajetria da armada e sua presena na capitania

de So Vicente. Muitos castelhanos vindos na armada se espraiaram pelo planalto,

ocupando seu lugar na pequena vila paulista. A forma como chegaram e se integraram

faz parte das preocupaes deste captulo.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

22/398

23

No segundo captulo, buscamos analisar a presena do governador-geral do

Brasil, D. Francisco de Souza, em So Paulo, onde permaneceu entre os anos de 1599-

1605 e de 1608-1610. Articulado s redes de governo da monarquia filipina, fez cumprir

um desejo de prospeco mineral em So Paulo, que no era s dele, mas de toda a

monarquia, instvel em seu equilbrio financeiro. As prticas governativas de Souza,

tpicas da governana no Antigo Regime, alargaram horizontes e possibilidades na at

ento mida vila paulista, levando a cabo, inclusive, um amplo projeto econmico

integrado.

No terceiro captulo, pretendemos analisar as conexes: redes e relaes,

amistosas e conflituosas, entre So Paulo e o territrio do Guair, na antiga Provncia do

Paraguai. Assim, neste pedao do continente, procuramos desvendar os pontos de

contato entre a Amrica portuguesa e castelhana. Alm disso, intencionamos situar o

fenmeno das bandeiras paulistas neste movimento de aproximao entre as duas reas

coloniais.

No quarto e ltimo captulo discutimos a separao. Tempos de demarcaes de

identidades e partidarismos, os anos de 1620 a 1640, alvo do captulo, propiciaram tanto

na pennsula quanto nas colnias, movimentos conflituosos num imprio que vivia o

desejo de unificao na figura do validoConde-Duque de Olivares, contudo atravessado

pelos embates de separao, de Flandres, de Portugal e da Catalunha. Procuramos

discutir tambm como todo este processo se alinhava com o crescimento econmico da

vila e uma maior complexificao social. Enfim, o percurso sugerido, neste trabalho,

que vai do momento da posse e reunio ao da separao, revela-se justamente o trajeto

na Europa, no apenas refletido, mas vivido, na vila de So Paulo.

Consideramos esta pesquisa um trabalho que vislumbra a sntese em vrios

momentos. Tenta reunir, em cada captulo, uma discusso que se encaixa no arcabouo

geral do imprio e de seus mecanismos de articulao com o microcosmo da realidade

de So Paulo, sem, contudo, deixar de abrir algumas portas para sondar questes tpicas

e especficas da historiografia paulista. A armada de Valds e seus castelhanos; a

presena de D. Francisco de Souza em So Paulo e a questo mineral; as bandeiras e as

relaes com o Paraguai; os conflitos com os jesutas e as temticas relacionadas

suposta Aclamao de Amador Bueno. Em cada uma delas, procuramos tambm

trazer alguma contribuio, atravs de um documento ou informao nova, ou mesmo

ao abordar um ou outro foco pouco iluminado. Pretendemos, desse modo, poder somar

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

23/398

24

algumas peas no quebra-cabea formado pela histria de So Paulo neste contexto

peculiar.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

24/398

25

CAPTULO 1

SO PAULO NO HORIZONTE DO IMPRIO DE FELIPE II

O presente captulo prope-se a analisar as possveis formas pelas quais o

imprio erguido em torno de Felipe II, a partir de 1580, alou seus poderes sobre uma

parcela distante - e vulgarmente considerada abandonada do recm-incorporado

imprio ultramarino portugus. Este lugar, a pequena vila de So Paulo, tinha tudo para

passar ileso pelos grandes acontecimentos peninsulares e mesmo pelas renhidas disputas

europeias, j que se configurava num pequenssimo ncleo, interiorizado e instvel, de

portugueses na Amrica. Entretanto, o amplo imprio de Felipe II, de base solidamente

castelhana, no s se faria legitimar e conhecer nos rinces de seus domnios, como

faria replicar, de maneira irregular, os planos de integrao peninsular nos espaos

coloniais ibricos. Nesse sentido, o roteiro deste captulo se organiza de modo a

apresentar algumas discusses sobre o prprio processo de unificao peninsular, o

envio de uma armada castelhana para assegurar os domnios na costa do Brasil e os

impactos diretos desta armada na vila de So Paulo.

A unio das coroas ibricas

Em 16 de abril de 1581, Felipe II, da Casa dos ustrias e rei de Espanha desde

1556, foi jurado rei de Portugal nas Cortes organizadas na vila de Tomar, uma vez que a

cidade de Lisboa, cabea do reino portugus, atravessava uma epidemia de peste. Na

verdade, desde dezembro de 1580 Felipe j se encontrava no reino portugus

articulando a posse definitiva do trono vago com o desaparecimento de Dom Sebastio

em 1578. Felipe II, coroado na ocasio de Tomar como I de Portugal, permaneceu no

reino portugus de 1580 a maro de 1583, assegurando seu poder, acariciando egos,

eliminando e cooptando opositores e incorporando o imprio portugus ao seu prprio.

Mas de que maneira os movimentos manejados pelo rei espanhol para se

legitimar junto ao imprio luso poderiam fazer-se sentir numa pequena vila chamada

So Paulo de Piratininga, localizada nas margens do imprio portugus na Amrica? As

poucas atas da Cmara da vila, restantes desta poca, silenciam sobre qualquer processo

sucessrio. Nesse sentido, o objetivo deste captulo tentar desvendar, ou revelar,

possveis vnculos entre o jogo geopoltico que se articulava na Pennsula Ibrica e as

pontas do imprio catlico que se formava sob a liderana de Felipe II.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

25/398

26

Os fatos que levaram este neto por linha materna do rei D. Manuel, o Venturoso,

a assumir o trono de Portugal e realizar a to desejada unio da Pennsula Ibrica so

bem conhecidos. Ao retomar factualmente o contexto, temos que, com o

desaparecimento de D. Sebastio na batalha de Alccer-Quibir, em 1578, o trono

portugus foi assumido provisoriamente pelo tio-av do rei morto, o cardeal D.

Henrique, celibatrio e idoso. A disputa e a expectativa pela sucesso apresentaram

vrios momentos e concorrentes, mas, aps uma bem-sucedida campanha diplomtica,

de cooptao de grupos sociais, de disputa militar e de afirmao da legitimidade

dinstica, Felipe II da Espanha assumiu formalmente o trono portugus em 1581, com a

assinatura do Acordo de Tomar, a princpio um compromisso que garantia a autonomia

de Portugal dentro da estrutura do imprio espanhol.30

A sacralizao da expresso supostamente atribuda a Felipe II quanto forma

pela qual assumiu o trono de Portugal - yo lo hered, yo lo compre, yo lo conquiste

de certa maneira pretendeu resolver a questo dos amplos recursos mobilizados pelo

monarca.31Bouza lvarez retomou a temtica e, num trabalho referencial, afirmou a

importncia das negociaes polticas no processo, apesar de no descurar da questo

militar: o peso das negociaes foi maior que o das armas, embora nunca se deva

esquecer que so estas que, em ltima instncia, lhe conseguem a posse do reino.32

Mais recentemente, Rafael Valladares discutiu o tema de forma a, segundo ele,

recuperar a dimenso da violncia no processo de anexao e promover a reviso

do que chamou de tese do triunfo poltico.33Seu trabalho refora o peso da guerra e

da conquista militar no processo de anexao. Portanto, longe de estar encerrado, o

debate sobre a incorporao da monarquia portuguesa ao imprio filipino, alm de ainda

candente, apenas uma das inmeras controvrsias que cercam o tema.

O alcance e o grau de respeitabilidade quanto ao Acordo de Tomar pelos trs

Filipes que reinaram durante a vigncia da unio so exatamente outro dos pontos

fulcrais das discusses. Fernando Bouza afirma ainda que a historiografia relativa ao

30Dentre outras coisas, Tomar garantia a guarda das graas, privilgios e mercs aos habitantes do reino; mantinha asCortes em Portugal; jurava que o prncipe herdeiro D. Diogo seria educado em Portugal; reservava os ofcios dogoverno aos naturais e observava as leis e usos do pas; no levantaria mais tributos; manteria as cunhas e armas namoeda corrente; acabaria com as guarnies castelhanas e facilitaria a liberdade de comrcio entre Portugal eEspanha.31A expresso amplamente utilizada para explicar o processo de anexao, sempre com a inteno de resolver aquesto de pronto. Segundo Rafael Valladares a expresso apcrifa e foi reproduzida por Oliveira Martins semcitao de fonte. VALLADARES, Rafael. La conquista de Lisboa. Violencia militar y comunidad poltica enPortugal, 1578-1583.Madrid: Marcial Pons, 2008; p.33.32BOUZA LVAREZ, Fernando. Portugal no tempo dos Filipes. Poltica, cultura, representaes (1580-1668).Lisboa: Edies Cosmos. 2000; p.73-74.33VALLADARES, Rafael.La conquista...op.cit..

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

26/398

27

Portugal Habsburgo tem sido dominada, com demasiada frequncia, pelo conhecimento

do seu desenlace final... O olhar retrospectivo que marca esta historiografia foi,

portanto, o responsvel pela transformao do perodo numa espcie de intervalo

histrico, tomado como um bloco fechado que contm em si o processo de

incorporao e a progressiva e natural distenso, pois, nessa viso, a unio esteve

desde sempre fadada ao fracasso.34

De modo geral, concebe-se a histria da Unio Ibrica como dividida em trs

grandes perodos que correspondem literalmente aos reinados dos trs Habsburgos. Um

primeiro, de 1580 a 1598 - coincidente com o reinado de Felipe II -, que teria sido

marcado pelo respeito ao Acordo de Tomar, preservando a autonomia portuguesa,

garantida pelo prprio soberano; um segundo, de 1598 a 1621, j atravessado pelo

desgaste entre o Conselho de Portugal e a Corte de Felipe III; e um terceiro, de 1621 a

1640, quando as sedies regionais foram promovendo a ruptura com Felipe IV e seu

valido Conde-Duque de Olivares. Esta tradicional viso ternria consolidou a ideia de

que Felipe II teria sido pessoalmente responsvel pela autonomia portuguesa negociada

em Tomar.35

Beneficiado pela rede de casamentos dinsticos, e dispondo de enormes fluxos de

metal vindos das Amricas, Felipe II teria levado o imprio espanhol ao mximo de seu

esplendor e ambio; entretanto, estes mesmos metais que financiaram as conquistas e

guerras sucessivas na Europa conduziram a Espanha runa.36 Os sucessores do

monarca, diante da crescente necessidade de controlar e manter a estrutura imperial,

tiveram de enfrentar sucessivas bancarrotas e conflitos na maior parte do imprio,

principalmente com os Pases Baixos, o que aumentou a presso fiscal e a demanda de

recursos e soldados, com os custos recaindo inclusive sobre Portugal. Nesse contexto,

Felipe III e Felipe IV transferiram parte do poder e da administrao aos chamados

validos, o Duque de Lerma e o Conde-Duque de Olivares, respectivamente. Este ltimo,

em especial, teria sido partidrio de um governo ativo, interventor, reformista e

racionalizador. Tais virtudes teriam desagradado aos portugueses no s , que

34BOUZA LVARES, Fernando.Portugal no tempo...op.cit.p.2135Sobre a crtica a esta viso tradicional da Unio Ibrica, ver: SCHAUB, Jean Frederic. Portugal na MonarquiaHispnica (1580-1640). Lisboa: Livros do Horizonte, 2001 e BOUZA LVARES, F. Portugal en la Monarquiahispnica (1580-1640). Madrid: Universidad Complutense, 1987.36 A entrada excessiva de metais e a consequente inflao, bem como o papel que a riqueza metlica teve nadestruio de qualquer desenvolvimento burgus na Espanha, alimentando o esprito aristocrtico e arredio aotrabalho e mercancia, so a tnica dos trabalhos de Perry Anderson e Pierre Vilar sobre a estrutura do imprioespanhol e as razes de sua decadncia. ANDERSON, Perry. Op.cit.eVILLAR, Pierre. O Tempo de Quixote inDesenvolvimento econmico e anlise histrica. Lisboa: Presena, 1982.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

27/398

28

perderam parte de sua autonomia preservada durante o reinado de Felipe II, e

consequentemente mobilizado as foras que promoveram a Restaurao em dezembro

de 1640. Assim sendo, de acordo com esta viso bastante tradicional, somente a partir

do reinado de Felipe III a Espanha tentaria, gradativamente, apertar os laos que uniam

as vrias pontas do imprio, limitando o grau de autonomia, que era o cerne da

administrao e do reinado de Felipe II, e desencadeando as foras centrfugas da

estrutura imperial.37

De qualquer forma, o reinado de Felipe II costuma ser visto como aquele em que

a autonomia de Portugal teria sido essencialmente preservada. Na verdade, para uma

parcela da historiografia espanhola, o domnio filipino sobre Portugal considerado at

mesmo bastante permissivo. Esta historiografia, fundamentalmente da primeira metade

do sculo XX, era de cunho crtico ao reinado de Felipe II e esperanosa em relao a

uma nova unio pan-ibrica. Ressaltava a frouxido do Prudente, materializada em

Tomar, como uma das causas da perda do reino portugus e da oportunidade de unio

peninsular, revivida como utopia naquele momento.38 Do ponto de vista portugus,

segundo Bouza lvarez, somente com o surgimento de uma historiografia pr-

bragancista, Felipe II passou a ser alvo de crticas, pois, at ento, era visto com certa

benevolncia, ressaltando-se seu carter liberal. H de se lembrar, entretanto, que

Felipe II cumpriu tambm, num momento de crise do reino portugus, certo papel

salvacionista, propagandeado por seus defensores. Para amplos setores portugueses,

Felipe foi desejado como panaceia dos problemas do reino.

Devemos deixar claro, contudo, que, para os contemporneos, a Unio Ibrica,

instalada e formalizada a partir de Tomar, no tinha prazo de validade. Assim sendo,

alm do reconhecido sentimento anticastelhano - verdadeiro elemento identitrio

portugus nas circunstncias da Unio e uma das fontes de protestos e revoltas -, houve

ainda uma grande parcela social que ficou dividida entre a resignao e at um relativo

entusiasmo com a nova realidade peninsular. Tampouco se deve esquecer que o prprio

37Para Elliott, alis, a poltica de Olivares, preocupada essencialmente em recuperar o poder e o brilho da Espanha,ancorou-se na tentativa de equalizar as partes do imprio, colocando-as no mesmo nvel, inclusive na contribuiotributria e no fornecimento de homens para os exrcitos. Ou seja, Olivares tentou descastelhanizar o imprio, massomente o nus desta poltica parece ter repercutido nas diversas partes. Uma anlise sobre o governo de Olivaresest em: ELLIOT, John. Conservar el poder: El Conde-Duque de Olivares In: ELLIOT, J.& BROCKLISS, L.(Orgs.)El Mundo de los Validos. Madrid: Taurus, 1999.38Como exemplo, citamos Julian Maria Rubio, que acusava defectos de origem para explicar 1640. Defeitos essesque serviam para atender as demandas de um povo arruinado e desejoso de mercs, qual seja, o portugus. RUBIO,Julian Maria. Felipe II de Espaa. Rey de Portugal. Madrid: Cultura Espanhola, 1939. Para Alfonso DAvila, averso de que a causa da independncia de Portugal fora a brandura de Felipe II comeou a circular ainda no tempodo Conde Duque de Olivares. DAVILLA, Alfonso.Felipe II y la sucesion de Portugal. Madrid: Calpe, 1956.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

28/398

29

Acordo de Tomar, que sacralizou a posse de Felipe II, foi inspirado nos Artigos de

Lisboa de 1499, elaborados pela corte de D. Manuel, que vislumbrava a unio

peninsular sob a coroa de seu filho Miguel. O que Bouza, ento, chamou de

exclusivismo portugus no imprio, ou seja, certo privilgio autnomo legal

materializado em Tomar, teria sido em parte informado pelos prprios portugueses.

Portanto, no foi s de indignao, revolta e sentimentos nativistas que se comps a

incorporao de Portugal. Assim como a euforia no foi sentimento exclusivo e

predominante em Castela, j que alguns grupos viam com temor esse enorme acrscimo

de poder em favor do monarca de Madri.

Convm lembrar que a unio de Portugal aos domnios de Felipe II no trouxe

unicamente um reino a mais Espanha, mas se constituiu no maior imprio at ento

herdado por um monarca europeu.39 O imprio portugus herdado, ou que se fez

herdar, inclua feitorias ao longo do Oceano ndico e do litoral africano, ilhas no

Atlntico e domnios na Amrica, e se somava ao imprio que Felipe II, por sua vez,

havia herdado de seu pai, o imperador Carlos V, em 1556.40Este ltimo inclua Castela,

Arago, Npoles, Milo, os Pases Baixos, a Franche-Comt e as possesses

americanas. Era um imprio cuya vastedad provocaba la admiracin yel asombro, era

el mayor jams conocido en la historia. Era, como escribi con orgullo un espaol, mas

de veinte veces mayor que lo fue el Romano.41Nesta imensido espacial, o tambm

vasto imprio portugus cumpriu um papel bastante importante na estrututao e

consolidao da monarquia filipina, assim como foi pea chave no seu desmonte a partir

dos anos 1640.

Para Geoffrey Parker, o perodo da incorporao de Portugal coincide com o

momento de maior otimismo no imprio e contribuiu, junto com Lepanto e os Pases

Baixo, com os motivos que instaban a los Austrias a hacerse con la Monarquia

universal.42A unio permitiria a Felipe II assumir, com relativa preciso, o epteto de

Hispaniorum rex. Bouza lvarez tambm revela o entusiasmo da corte de Madri por

incorporar Portugal monarquia, j que lhe traria maior destaque e melhor posio

39 STELLA, Roseli Santaella. Brasil durante el gobierno espaol, 1580-1640. Madrid: Fundacin Hernando deLarramendi, 2000; p.19.40Na altura que Felipe II incorpora Portugal, as possesses deste ltimo incluem, dentre outras: Ceuta, no norte dafrica; ilha da Madeira, arquiplago dos Aores, Cabo Verde e ilha de So Tom e Prncipe no Atlntico; enclaves efeitorias na Costa do Ouro, Sene Gmbia e Angola, na frica ocidental, e Moambique na frica Oriental. NoOriente, em torno de Goa, centro do Estado da ndia, os enclaves de Macau, Mlaca, Ormuz e Timor.41KAMEN, Henry.Felipede Espaa. Madrid: Siglo Veintiuno de Espaa Editores, 1997; p.257.42PARKER, Geoffrey.La gran estratgia de Felipe II. Madrid: Alianza Editorial, 1999.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

29/398

30

internacional, alm de abrir novas oportunidades de negcios.43Verdadeiramente, no

se enganavam as numerosas fontes da poca que faziam de Portugal uma das

encruzilhadas do panorama internacional.44Na poca da incorporao de Portugal

monarquia filipina, o cosmgrafo italiano, Giovanni Baptista Gesio, chegou a sugerir a

Felipe II que Portugal valia mais que Flandres. De fato, com Portugal e seus domnios,

o imprio filipino seria efetivamente el primer imperio mundial de la histria, e a voz

da monarquia ouvida em praticamente todos os cantos. Este objetivo no deve ser

descuidado nas anlises sobre a Unio Ibrica, pois contribui decisivamente para

encorpar o que Parker chamou de la gran estrategia de Felipe II, que englobava a

disputa renhida contra franceses e ingleses, a luta contra os turcos e a criao de um

imprio catlico com forte sentido universalista.45Portanto, Portugal foi profundamente

desejado por Felipe II, e sua importncia para os interesses globais do imprio nunca

descurada.

Devemos ainda examinar brevemente a natureza mesma da Unio Ibrica, em

seu sentido jurdico, institucional e poltico, que foi ambguaassim como o carter dos

portugueses no imprio -, pelo menos para a historiografia. A discusso terica sobre as

formas de entrelaamento das duas Coroas no continente europeu e suas implicaes

nos espaos coloniais tem sido tema de vrios estudos, e, aqui, pretendemos fazer

apenas uma sntese destes.46

As anlises sobre a Unio Ibrica produzidas pela historiografia portuguesa

foram marcadas, no geral, por dois sentimentos bastante complementares. De um lado,

uma tentativa anacrnica de encontrar a nao portuguesa no final do sculo XVI; de

outro, uma forte hispanofobia que rejeitou reiteradamente qualquer interferncia

espanhola nos destinos portugueses, ressaltando o que teria sido um escrupuloso

respeito filipino ao Acordo de Tomar.47Assim, para alguns autores, a Unio Ibrica no

produziu repercusso alguma no reino portugus, tampouco interferiu em sua dinmica.

43 Entretanto, Bouza ressalta que parcelas da nobreza castelhana no viam com bons olhos a incorporao dePortugal, j que aumentaria os poderes do rei e daria novo impulso s guerras europias levadas a cabo por Felipe II,trazendo, por conseguinte, a certeza de que os gastos recairiam, como sempre fora, sobre os cansados ombros deCastela. BOUZA, Fernando.D.Filipe I. Reis de Portugal. Lisboa: Temas e Debates, 2008.44BOUZA ALVARES.D. Filipeop.cit.p. 5145PARKER, Geoffrey. op.cit...46 Um balano recente desta historiografia : STELLA, Roseli Santaella. Brasilop.cit. BOUZA LVARES, F.Portugalop.cit. CURTO, Diogo Ramada. O discurso poltico em Portugal (1600-1650). Lisboa: Centro de Estudosde Histria e Cultura Portuguesa, 1988; OLIVEIRA, Antnio. Poder e oposio poltica em Portugal no perodofilipino, 1580-1640. Lisboa: Difel, 1990. SCHAUB, Jean Frederic. Portugal...op.cit.; VALADARES, Rafael.Portugal y la Monarquia Hispnica, 1580-1668.Madri: Arco/Libros.S.L.47STELLA, Roseli Santaella. Brasil e Espanha: do Tratado de Tordesilhas ao governo dos Felip es, rumo s novasfronteiras sul-americanas in: Brasiliana na Biblioteca Nacional: guia das fontes sobre o Brasil.Rio de Janeiro :Editora Nova Fronteira: Ministrio da Cultura, Fundao Biblioteca Nacional, 2001.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

30/398

31

Para Joaquim Verssimo Serro, tratou-se de uma Monarquia Dualista na qual, ponto

assente, no h integrao; e Portugal apenas sofreu as consequncias militares e

financeiras da ambio de Felipe II hegemonia europeia.48 Mesmo para alguns

historiadores no portugueses, como Perry Anderson, a autonomia constitucional e

jurdica dos portugueses foi escrupulosamente respeitada; e para Charles Boxer os

monarcas Habsburgos respeitaram escrupulosamente esse compromisso durante as

primeiras dcadas do regime.49Alm destas vertentes, existe uma historiografia de teor

mais nacionalista que tendeu a interpretar o perodo como uma fase de opresso

espanhola, qualificando-a como os 60 anos de cativeiro, e o domnio espanhol tendo

se dado sempre em oposio aos interesses portugueses. 50 Nesta linha de anlise, a

chamada Restauraode 1640 se tornou uma espcie de Terra Prometida.

Em estudos mais recentes, estas perspectivas crivadas de nacionalismo vm

sendo substitudas por abordagens mais equilibradas que trafegam no universo das

continuidades e rupturas simultneas engendradas pela Unio das coroas. Assim, o que

poderia parecer abrupto, por um lado, ou indiferente, por outro, revela-se como uma

rede de interesses mtuos, costurados com habilidade pela corte dos ustria, mas com o

apoio portugus. Para Frederic Schaub, a Unio Ibrica aconteceu em meio aos

continusmos entre os dois reinos, sendo estes visveis na estrutura burocrtica, na

relao ntima entre as casas aristocrticas e nas semelhanas culturais. 51 Ressaltou

ainda os interesses das altas camadas portuguesas nas vantagens advindas da Unio, em

especial de uma parcela da burguesia lusitana que emprestara apoio unio com a

Espanha porque teria percebido, alm da ntida fora do partido de Felipe II, que se

abririam boas possibilidades comerciais com a incluso dos mercados ultramarinos

espanhis e com a segurana oferecida pelo sistema de frotas espanholas. Como

afirmou Rodrigo Bentes, nas conscincias de grande parte dos portugueses, a unio

com a Espanha era uma fatalidade inevitvel, da qual era preciso tirar vantagens e evitar

os inconvenientes possveis.52

48SERRO, Joaquim Verssimo. O tempo dos Felipes em Portugal e no Brasil.Lisboa: Colibri, 1994.49ANDERSON, Perry. Linhagens...op.cit. (grifo nosso); BOXER, Charles. Salvador de S e a luta pelo Brasil eAngola. 1602-1686. So Paulo: Editora Nacional, Edusp, 1973. (grifo nosso).50 Para uma bibliografia que analisa este carter nacionalista de uma determinada historiografia portuguesa ver:BOXER, Charles. O Imprio martimo portugus. 1415-1825. So Paulo: Cia das Letras, 2002; STELLA, RoseliSantaella. Op. cit.;SERRO, Joaquim Verssimo. O tempo dos Felipes...op. cit.51SCHAUB, J.F.Portugal...Op.cit.52MONTEIRO, Rodrigo Bentes. O Rei no espelho. A monarquia portuguesa e a colonizao da Amrica. 1640-1720. So Paulo: Hucitec, 2002; p.80.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

31/398

32

De fato, s o chamado asiento, que concedeu aos portugueses o monoplio do

fornecimento de africanos para a Amrica espanhola, gerou grandes lucros, desalojando

os genoveses que at ento controlavam o trfico para a Amrica espanhola.53 As

promessas econmicas da Unio eram grandes. Aos comerciantes portugueses, o

mercado americano e o acesso a Potos soavam como msica; e, enquanto isso, as

promessas minerais do Brasil, o contato com as riquezas africanas e asiticas, e a

importncia das ilhas do Atlntico para a Carreira das ndias acalentavam os

castelhanos.54 A complementaridade econmica na perspectiva colonial somava-se,

portanto, s promessas do fim das taxas comerciais entre os dois reinos e ao acesso

irrestrito, para os portugueses, ao to desejado trigo castelhano. As continuidades

econmicas e comerciais entre os dois reinos e suas possesses eram, nesse sentido,

igualmente importantes, da mesma forma que em outros campos, como o poltico e o

cultural.

A maneira pela qual Portugal passou a fazer parte da estrutura do governo

imperial filipino pode ser chamada de polissinodal55,ou seja, a monarquia espanhola

teria articulado uma rede de instituies com relativos graus de autonomia que, em

ltima instncia, se encerravam na realeza, numa estrutura essencialmente corporativa.

As principais destas instituies eram os Conselhoso de Portugal foi criado em 1582 -

, ocupados por naturais das regies e com um razovel grau de autonomia, mas que

deveriam se remeter, ao final, a Madri. De fato, o prprio Conselho funcionava em

Madri e seus componentes eram integrados sociedade cortes castelhana. Restava ao

imprio espanhol conciliar interesses antagnicos, e por debaixo do monarca havia

diversas instncias submetidas, em ltima resoluo, sua vontade soberana.56Assim,

atravs do Conselho de Portugal, Brasil e os demais patrimnios da coroa lusa foram

53ALENCASTRO, Luis Felipe. O trato dos viventes. Formao do Brasil no Atlntico Sul. So Paulo: Companhiadas Letras, 2000.54 As ilhas em questo, pontos importantes de parada nas rotas para a Amrica, eram a Ilha da Madeira e oArquiplago dos Aores.55O conceito de polissinodal normalmente utilizado para definir as formas jurdicas e institucionais tanto dePortugal quanto de Espanha, antes mesmo da Unio Ibrica. A percepo de que o poder centralizador da monarquiado Antigo Regime convivia com instituies que possuam forte autonomia foi interpretado inicialmente como umsinal de fraqueza destes Estados, considerados at ento Absolutistas. As teses de Hespanha e Vicens Vives, queressaltaram que a composio destas instituies autnomas em torno do Estado corporativo era da prpria naturezado regime, abriu uma nova linha de anlise. Os textos de Hespanha e de Vives esto em: HESPANHA, AntnioManuel (org.). Poder e instituies na Europa do Antigo Regime. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 1984.Hespanha desenvolveu o tema com mais vagar em HESPANHA, Antonio. Vesperas del Leviat...op.cit. eHESPANHA, A. A constituio do Imprio portugus. Reviso de alguns enviesamentos correntes IN: BICALHO,Maria Fernanda; FRAGOSO, Joo; GOUVA, Maria de Ftima. (orgs.) O Antigo regime nos trpicos. A dinmicaimperial portuguesa (sculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2001.56STELLA, Roseli Santaella.Brasil duranteop. cit.p.17.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

32/398

33

includos na estrutura do Estado espanhol.57 E, elemento da maior relevncia, a

administrao central espanhola no sofria alterao quando um novo reino era

anexado aos demais da Coroa. Ao contrrio, o Estado estava preparado para expandir-

se.58Efetivamente, foi por via da criao do Conselho de Portugal que tanto o reino

portugus quanto suas colnias passaram a fazer parte do sistema imperial espanhol. O

que no impediu, como veremos, que temas ligados ao Brasil, por exemplo, fossem

discutidos nos Conselhos de Estado e de Guerra, dois basilares conselhos da estrutura

imperial castelhana.

Este Estado, Absolutista, organizava-se numa sociedade composta por

conglomerados de grupos de natureza corporativa, dotados de dispositivos institucionais

e que tinham seus interesses correspondidos por uma espcie de economia das mercs

- um dispositivo central desta sociedade que sobrevivia ao bafo do rei, constituindo

uma monarquia patrimonialista e polissinodal.59De fato, este sistema polissinodico

tinha a vantagem de incorporar vrios domnios Coroa de Castela sem alterar,

aparentemente, a administrao do reino anexado.60Aparentemente porque, no fundo,

a interferncia se fez em diversas instncias e atravs de mecanismos os mais variados.

Para Ana Paula Megiani, Felipe II atuava com certa ambiguidade, pois, ao

mesmo tempo em que possua um carter altamente centralizador, permitia a

constituio de instituies locais fortes. No fundo, tratava-se de uma ambiguidade

aparente, j que o monarca tentava articular aos particularismos o corporativismo do

Estado ibrico.61 Efetivamente, Felipe II era propenso centralizao e

burocratizao, segundo seus bigrafos e analistas.62Depois do reinado do pai, Carlos

V, belicoso e guerreiro, a alternativa para a administrao do imprio parecia estar

57

STELLA, Roseli Santaella.Brasil duranteop. cit.p. 18.58Idem, ibidem.p. 3159OLIVAL, Maria Fernanda de.As Ordens Militares e o Estado Moderno: Honra, merc e venalidade em Portugal(1641-1789). Lisboa: Estar, 2001. CUNHA, Mafalda Soares da. Governo e governantes do Imprio portugus doAtlntico (sculo XVII). In: BICALHO, Maria Fernanda & FERLINI, Vera Lcia Amaral. Modos de Governar.Idias e prticas polticas no imprio portugus. Sculos XVI a XIX. So Paulo: Alameda, 2005. Um ingredientedesta discusso, e que mereceria um estudo mais aprofundado, a existncia de uma razo de Estado Catlica, eIbrica. Luis Reis Torgal apresenta um debate sobre a influncia do pensamento de Giovanni Bottero e Jean Bodinem Portugal do sculo XVII. TORGAL, Luis R. Ideologia poltica e teoria do estado da restaurao. Lisboa:Biblioteca Geral da Universidade, 1981-82. Bentes Monteiro tambm aborda a penetrao do pensamento absolutistaem Portugal. MONTEIRO, Rodrigo Bentes. Op. cit. e MONTEIRO, Rodrigo Bentes. Famlia, soberania emonarquias na Repblica de Jean Bodin IN: BICALHO, Maria Fernanda & FERLINI, Vera Lcia Amaral.Modosde Governar...Op.cit.60STELLA, Roseli Santaella.Brasil duranteOp.cit. p. 213.61MEGIANI, Ana Paula Torres. O rei ausente: festa e cultura poltica nas visitas dos Filipes a Portugal (1581 e1619). So Paulo: Alameda, 2004.62 Dentre elas, a de KAMEN, Henry. Felipe...op.cit.; PARKER, Geoffrey. Philip II. Open Court PublishingCompany, 1995; BOUZA ALVAREZ, Fernando.Felipe II..op.cit.

-

5/21/2018 2010_JoseCarlosVilardaga

33/398

34

numa estrutura administrativa bem acertada, ampla e tocada por uma rede de letrados e

juristas. Segundo Elliot:

La sustitucin de Carlos V, monarca guerrero, por el sedentrio Felipe II, que sepasaba el dia en su despacho rodeado de montaas de documentos, simboliza latransformacin del imprio espaol al pasar da era del conquistador a la del

funcionrio civil.63

Era o governo de papel de Elliott ou o rei de papel do qual nos falou

Kamen.64 Este comportamento dbio de Felipe II, que, segundo Hespanha, atuava

escondendo na mo esquerda o que resolvia com a direita, levou interpretao de

que as primeiras intervenes no Conselho de Portugal teriam se dado somente a partir

de Felipe III.65

A castelhanizao seria simbolizada pela nomeao, em 1606, docastelhano de ascendncia portuguesa Diego da Silva y Mendoza para o Conselho, o