Журнал "Кораблик" № 17

-

Upload

pafnutyabbey -

Category

Documents

-

view

274 -

download

10

description

Transcript of Журнал "Кораблик" № 17

1

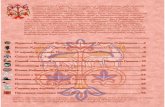

„Кораблик.“ Детский журнал Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыряГлавный редактор: архимандрит Серафим (Савостьянов)Зам. главного редактора: Ирина ЕсинскаяВёрстка и макет: послушник Виталий МочаловКорректор: Татьяна СедоваУчредитель: Местная православная религиозная организация-учреждение Рождества Пресвятой Бо-городицы Свято-Пафнутьев Боровский мужской мо-настырь Калужской епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

Периодичность выхода: раз в два месяца.Свидетель-ство о регистрации средств массовой информации в Федеральной службе по надзору за соблюдением за-конодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия ПИ № ФС77-33785.Адрес редакции: 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Дмитрова, д. 1, Свято-Пафнутьев Боровский мо-настырь.Отпечатано в ООО „Поли-оф“ г. Обнинск, ул. Шац-кого, д. 1. Зак. №

Подписка на полугодие — индекс 99292, каталог „Почта России“

Сретение — Встреча Марина Улыбышева ............................. 2

Монастырь Св. Екатерины на Синае Ирина Есинская ............ 5

Белый Ангел Москвы (продолжение) А. Сергейчук ................10

Мальчик у Христа на ёлке Галина Литвинцева ......................14

Память о „Варяге“ Сергей Балакин ......................................19

Великая тайна Священник Георгий Белодуров .........................24

Елена-Робинзон Э.Гранстрем ..............................................28

Верьте, Сербия восстанет Т. Воронин ....................................32

Царевич Алексий ...............................................................36

2

расивое древнее слово „сретение“ звучит по-современному как „встре-ча“. В Православной Церкви есть

праздник, который так и называется — Сретение. Какую же встречу празднуют христиане? Кого встречают в этот день? Чтобы это понять, давайте заглянем во времена, предшествовавшие рождению Иисуса Христа.

Это были годы римского могущества, эпоха императора Августа. Все земли во-круг Средиземного моря, составлявшие тогда центр земной цивилизации, были завоёваны римскими легионерами. Все платили Риму дань. А Рим богател и рос. Точнее, богатела его знать, жившая в мраморных виллах. Рабы же не имели ничего. Днем их ждала бесконечная из-нурительная работа, ночью их связыва-ли попарно и сажали на цепь, и не было в этой череде одинаковых дней никакого просвета. Богачи же увлекались музы-

кой и поэзией, ценили хорошую жи-вопись и безделушки. Но всё на-

доедает человеку. И в то время они уже настолько изнывали от праздности и пресыщения, что готовы были платить не-виданные деньги тому, кто бы смог развеять их скуку. Всевозможные грехи, кото-

рые по языческим понятиям Римской империи и грехами-то не считались, подобно ужас-

ным язвам поража-ли души людей. Преобладающим настроением в обществе стано-вились отчаяние и тоска, жизнь, казалось, теря-ла смысл.

Но был на зем-ле народ, верив-ший во единого

Праздник

3

Бога, веривший, что погибаю-щему в отчаянии миру должен явиться Спаситель: в Нём — об-новление и возрождение чело-века и та бесконечная радость, которая превыше всех радостей и горестей земных. Обетование о Спасителе хранила ветхоза-ветная Церковь Израиля. Но в то время и Израиль переживал тяжёлые времена. Не зря гово-рили пророки: „Огрубело серд-це народа сего…“ Зло сгущалось повсюду.

о всё-таки были люди, ко-торые не утратили древнее знание и хранили, как зени-

цу ока, обетование Божье о том, что в мир придёт Спаситель.

Одним из хранителей этого обетования был человек по име-ни Симеон — ветхозаветный праведник, глубокий старец, зажился он на этой земле: вро-де пора ему было и умирать — но смерть не шла за ним. И в этом была тайна. И связана она с Библией. Египетский царь Птоломей собрал семьдесят толковников, чтобы они переве-ли Ветхий Завет на греческий язык. Симеону досталась та часть, где пророк Исайя пред-сказывает, что Дева родит Сына. Симеон подумал, что это ошибка, и решил заме-нить слово „Дева“ словом „женщина“. Но ему явился Ангел и сказал, что Симеон не умрёт до тех пор, пока не увидит Деву, родившую Спасителя мира. По преда-нию, Симеон прожил триста лет.

Имя Симеон означало „услышание“, то есть он был тот, кто имел уши, чтобы слышать Голос Божественный. Он ждал пришествия Спасителя, как узник, томя-щийся в тюрьме, ждёт вести об освобож-дении. Он жаждал этого пришествия, как путник в пустыне жаждет глотка воды.

Вот как об этом говорит Евангелие: „Тогда был в Иерусалиме человек, име-нем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нём. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не уви-дит Христа Господня. И пришёл он по вдохновению в храм. И когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совер-шить над Ним законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели

очи мои спасение Твое, которое ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению народов, и славу народа Твоего Израиля“. Теперь, когда Симеон увидел Божественного Младенца Иису-са Христа, душа его, томившая-ся ожиданием, успокоилась и наполнилась счастьем. Произо-шла та ВСТРЕЧА, которую он ждал всю жизнь. Поэтому с ра-достью он произносит слова — „ныне отпускаешь…“, то есть „разрешаешь от уз“ бренное тело. Теперь Симеону было не страшно умереть, потому что он знал: исполнится Божье обето-вание — праведников ждёт веч-ное блаженство.

Симеон благословил Божестве-нное Дитя и принял Его на свои руки. За что и стали его называть в Церкви Симеоном Богоприимцем. Церковь счита-ет, что в лице древнего старца и Младенца Христа произо-шла встреча Ветхого Завета и Нового, что показывает их не-расторжимую связь.

А чем же для нас, сегодняш-них, так важен этот праздник? Он показывает нам, что если мы, подобно Симеону Богоприимцу,

будем „иметь уши“, чтобы слышать при-зывы Бога, то обязательно у каждого из нас в жизни произойдёт личная встреча с Богом, а, может быть, она уже произо-шла. Это не означает, что здесь, на земле, мы увидим Бога воочию. Встреча прои-зойдёт в нашей душе, в нашем сердце! И вы это обязательно почувствуете, потому что после такой встречи ваше сердце уже не будет сомневаться, есть ли Бог или нет, оно будет знать твёрдо — ДА, ЕСТЬ! Вы увидите это своими внутренними очами. А, может быть, уже увидели.

Желаю каждому из вас такой встре-чи с Богом! Она обязательно наполнит вас миром и радостью. Господь всегда стоит при дверях нашего сердца и только и ждёт, когда мы выйдем Ему навстре-чу.

Марина Улыбышева

3

5

На далёком Синай-ском полуострове, у подножия высоких гор находится одна из самых древних монашеских обите-лей — монастырь святой Екатерины. Трудно даже себе представить, что не-престанная молитва совершается здесь на протяжении одной тысячи семисот лет!

Сегодня мы рас-скажем вам, доро-гие наши читатели, об истории монасты-

ря святой Екатерины. Эта очень дав-няя история связана с житием пророка Моисея, через которого Господь дал на-роду израильскому Десять Заповедей. Вся жизнь пророка Моисея — цепь чу-дес. Долгое время израильский народ, спасаясь от великого голода, вынужден был жить в таинственной стране фарао-нов. Моисей родился в Египте во время гонений, которое воздвиг фараон на из-раильский народ. Фараон боялся силы, которая жила в этом народе. Не пони-мал могущественный египетский влады-ка, что эта сила — от Бога, её нельзя победить. Египетский царь начал с того, что издал приказ уничтожать всех изра-ильских мальчиков сразу после их появ-ления на свет! Мать Моисея, желая со-хранить жизнь своему новорождённому сыну, спрятала его на реке в камышах. И вот, представьте, как раз в то самое время, когда малыш, соскучившись по своим нянькам, запищал, на берег Нила вышла на прогулку принцесса, дочь фараона, со своей свитой. Она–то и обнаружила младенца. Очарованная его красотой, она повелела взять его во дворец. Таким сказочным образом мла-денец Моисей, будущий великий про-рок, оказался в семье фараона. Он полу-чил великолепное образование и подо-бающее воспитание. Но судьба его была полна превратностей. Возвысив Моисея, она вновь привела его к великим испы-таниям. Он вынужден был покинуть Египет и скрываться от преследований в Синайской пустыне. Прошли годы. И вот однажды Моисей пас стада и вдруг увидел куст — Неопалимую Купину.

Охваченный огнем–сиянием куст горел, но не сгорал. И услышал Моисей Глас Божий, повелевающий ему освободить еврейский народ от египетско-го плена и вести его в Землю Обетованную. После того, как Моисей, пройдя через многие испытания, вывел свой народ из Египта и пе-ресёк Красное море, он пришёл к подно-жию Синайской горы. Оставив народ в доли-не, Моисей поднялся на Синай и получил от Бога Десять Заповедей, которые давали людям твёрдое понимание, что есть до-бро и как его придерживаться.

Прошли века. В мир пришел Спаситель, и мир познал полноту Божией Любви. После проповеди Христа, Его смерти на Кресте и славного Воскресения измени-лась жизнь мира. Всё больше и боль-ше становилось людей, которые хотели жить по заповедям христианской любви. И уже в 3 веке в христианской Церкви появились подвижники — люди, которые уходили из городов и селений в невыно-симый жар и суровое безлюдие пустыни. Для того чтобы лучше сосредоточиться на молитве, они избирали самые уеди-

Древо жизни

6

нённые места. В простоте сердца под-вижники старались исполнять всё, что заповедует Святое Евангелие, и открыли, что такой образ жизни ведёт к познанию Бога, к преображению всего человеческо-го существа уже в этой жизни. Эти люди стали называться монахами. Родина мо-нашества — Египет. На Синайском полу-острове, который соседствует с Египтом, монахи и отшельники появились в 4

веке. Они стали селиться в уще-лье у подножия библейской горы Синай. Эту гору сейчас называют горой Моисея.

К 330-ому году от Рождества Христова свя-тая Елена, мать Императора Ви-зантии Конс-тантина Вели-кого (именно он положил конец преследованиям христиан), при-

казала построить храм около того места, где пророку Моисею было видение горя-щего куста. И вот диво: по сей день в монастыре у алтарной апсиды придела растёт огромный куст, окружённый ка-менной стеной, — та самая ветхозаветная купина, в память которой и был основан монастырь.

Жизнь монахов, обосновавшихся у под-ножия Синайской горы, в древности не была лёгкой. В 7 веке Египет и приле-гающие к нему земли были завоёваны арабами, исповедующими ислам. К тому же в этих местах бесчинствовали воин-ственные язычники-бедуины. Как смерч, проносились они, грабя и убивая всех без разбора. В 537 году византийский Император Юстиниан приказал обнести монастырь каменными стенами и напра-вил несколько сот своих солдат для охра-ны и защиты монашеской общины. Ради безопасности вход в монастырь заклады-вался камнем, и попасть за его ограду можно было только в подвешенной кор-зине, спускавшейся сверху с помощью блоков. И все же, несмотря на трудности и невзгоды, монашеский подвиг здесь не прекращался никогда.

Тяжёлые времена монастырь пережил в 9 веке, когда кочевые племена атаковали и разграбили монастырь. Монахам при-шлось оставить монастырь, и, казалось, обитель была обречена на исчез-новение. Но вскоре случилось со-бытие, которое чудесным образом всё изменило к лучшему. Это со-бытие связано с великомученицей Екатериной.

И прежде, чем мы продолжим свой рассказ об истории Синайского монастыря, давайте, дорогие чита-тели, вспомним житие великомуче-ницы Екатерины. Святая Екатерина родилась в Египетской Александрии около 292 года в семье царского рода. В возрасте 18 лет она приняла мучени-ческую кончину за то, что, отстаивая свою веру во Христа, высмеяла импера-тора Максимиана, почитавшего языче-ских идолов. Император, пытаясь скло-нить Екатерину к своей вере, устроил ей дискуссию с 50-ю философами. Ученые мужи не сомневались, что своими не-отразимыми доводами смогут без труда убедить упрямую девицу согласиться с выводами, которые им казались неоспо-римыми. Но Екатерина была больше, чем просто умная и образованная девушка: в её сердце жила пламенная и чистая вера во Христа, Спасителя мира. Она отразила все аргументы

7

настолько убедительно, что филосо-фы сами, представьте только, обра-тились в христианство! Ожесточённое сердце Максимиана закипело гневом, и он в досаде велел казнить филосо-фов, а Екатерину приговорил к ко-лесованию. Но, коснувшись её тела, колесо чудесным образом распалось на куски. Но даже это явное чудо не вразумило мучителей. Екатерину от-везли за город и обезглавили. Святая мученица за Христа Екатерина была похоронена в Александрии, но ан-гелы перенесли её тело на вершину высокой горы, стоящей рядом с го-рой Синай. Здесь в 9 веке монахи и обнаружили нетленные останки святой, которые были перенесены в монастырь и с великим почитанием положены в соборном храме. После этого великого и памятного события монашеская жизнь в обители вновь наладилась.

Храм этот, дошедший до на-ших дней, был построен в 550 году Императором Юстинианом в память о его жене Феодóре. Собор, как и сам монастырь, посвящен празднику Преображения, но после обретения мощей святой монастырь стали назы-вать монастырем святой Екатерины. Рака с мощами славной мучени-

цы находится в ал-таре собора. За ал-тарём расположен придел Неопалимой

Купины. Придел стоит на месте древнейшего Синайского храма, того

самого, что построен импера-трицей Еленой. Точное место, где рос терновый куст, отмече-

но серебряной пластиной. Все, кто входит в придел, с благого-вением снимают обувь в память

о пророке Моисее, разувшимся по повелению Бога перед горящей

Купиной. В восточной части расположе-

но здание келий, где и теперь живут монахи. Как и прежде, они ведут исполненную молитва-ми строгую жизнь, встречая день

задолго до рассвета, когда начина-ется утренняя служба в храме. Но сейчас монахов в обители намного меньше, чем в былые славные вре-

мена, когда их число прибли-жалось к трёмстам.

Монастырь просу-ществовал долгую-долгую жизнь, он

хранитель нетленной красоты древности. И красота эта никого не может оставить равнодушным. В монастырской ризнице хранится более двух тысяч икон. Самые древние из них относятся к 6 веку. Иконы написаны горячими восковыми красками, нанесёнными на деревянную поверхность. Эти краски поражают сво-им сиянием и сегодня. Тонкость испол-нения икон свидетельствует о ярком ма-стерстве древних художников. Одна из самых знаменитых икон монастыря — образ Христа Вседержителя, она являет-ся самой древней из сохранившихся изо-бражений Спасителя. Христос смотрит прямо на зрителя, а лучше сказать, на предстоящего в молитве человека. В его испытующем взгляде непостижимо сли-ты прощение и неотступность. Есть одна удивительная загадка, связанная с этой иконой: схожесть лика Христа с изо-бражением на Туринской Плащанице. Туринская Плащаница — это погребаль-

7

8

ные пелены, в которые был завёрнут Спаситель после своей крестной смер-ти. В третий день Христос воскрес, а на Плащанице чудесным образом запечат-лелось изображение Его тела.

Все, кто когда-либо жил в монасты-ре, внесли свою лепту в собирание и сохранение огромного художественного и культурного наследия. Важнейшая часть этого наследия — монастырская библиотека. Библиотека Синайского монастыря считается одной из самых значимых в мире. В ней хранятся не-сколько тысяч рукописей. Книги на греческом, арабском, сирийском, гру-зинском и армянском и на церков-нославянском языках. Самая ценная рукопись — Сирийский кодекс, текст Евангелия, написанный в 5 веке на си-рийском языке. Это рукопись на папи-русе, где древний текст был смыт и со-скоблен для написания нового. Особая ценность рукописи в том, что язык, на котором она написана, очень бли-зок арамейскому, на котором говорил Христос и апостолы. В библиотеке мона-стыря хранится „Лествица, возводящая на небо“ преподобного Иоанна. Святой Иоанн пришёл в монастырь в возрасте 16 лет, а в зрелые годы стал его насто-ятелем. В книге Иоанна Лествичника духовное и восхождение монаха к Богу было представлено в виде лестницы, ступени которой соответствовали обре-тению одной из добродетелей и победу над одним из пороков.

Всё, о чем мы успели вам расска-зать, — это лишь немногая часть из богатой событиями жизни древней пре-красной православной обители, к кото-рой всегда стремилось русское сердце. И впрямь, не чудо ли, что на протя-жении нескольких столетий далёкая Россия поддерживала монастырь святой Екатерины, присылая богатые дары, жертвуя церковную утварь, иконы, об-лачения. Поистине, для Любви — нет расстояний. И радостно сознавать, что мы, русские, здесь не чужие… И, быть может, кто-то из вас, дорогие наши юные читатели, когда-нибудь войдёт под вечные своды собора и ощутит чу-десную сопричастность. Ведь мы, рус-ские, здесь не чужие…

Ирина Есинская

10

вятая княгиня просила Царя поми-ловать убийцу мужа, но Государь

отказал в её просьбе. Он знал, что, если преступник будет оставлен в живых, это предаст смелости другим террористам, и убийства будут продолжаться.

На месте, где был убит князь Сергей, Елизавета Фёдоровна воздвигла большой каменный крест. На нём было начертано: „Отче, отпусти им: не ведят бо, что тво-рят“. Эти святые слова распятого Христа отражали и состояние души княгини Ели-заветы.

Убиенного князя похоронили в Кремле, в усыпальнице храма Чудова монасты-ря. (До наших дней эта святая обитель не сохранилась). Княгиня проводила там дни и ночи, молясь у дорогой могилы. Впрочем, она не оставила своих добрых дел: посещала больницы, рукодельные мастерские. Лицо Елизаветы Фёдоровны выражало безысходную тоску. Но… мо-литва постепенно воскрешала убитую го-рем душу. Горячо веруя в Бога, княгиня понимала, что её любимый супруг теперь в раю, что ему там лучше, чем на земле. И Елизавета Фёдоровна сама оставляла сердцем земную жизнь, стремилась к Небу, к счастливой Вечности, где никто не сможет разлучить её с теми, кого она любит. Так праведная княгиня постепен-но, незаметно для себя, превращалась в святую монахиню. Она перестала есть мясо, а свою спальню сделала похожей на монашескую келью. Велела вынести роскошную мебель, перекрасить стены в белый цвет. Оставила себе только самое необходимое.

А преступники-революционеры, убив-шие князя Сергея Александровича, не прекращали творить зло. Они хотели свергнуть Царя и захватить власть в России. Для этого они клеветали на Го-сударя, подговаривали простых людей устраивать беспорядки и мятежи, учили бедных грабить и убивать богатых. На-ступил 1905 год. Смута охватила всю Россию. По Москве ходили вооружённые бандиты, не хватало провизии и даже воды. Мощные ворота Кремля надёжно запирались на ночь, а днём охрана про-пускала внутрь лишь тех, у кого был пропуск. Но Великая княгиня ничего не боялась. Она бесстрашно покидала Кремль и ехала в свой госпиталь лечить и утешать раненых. Начальник город-ской полиции не раз пытался убедить её не делать этого.

— Ваше высочество, — почтительно, но настойчиво говорил он, — я прошу вас не выезжать в город. В Москве неспокой-но, на вас могут напасть, могут даже ли-

Жития святых

11

шить вас жизни!— На всё воля Божия, — спокойно от-

вечала Елизавета Фёдоровна и бесстраш-но продолжала свои поездки.

Дома княгиню ожидали её племянники, Дмитрий и Мария, которым она замени-ла умершую мать. Дети очень беспокои-лись, когда их тётя долго не возвраща-лась.

Был пасмурный осенний день. Елизаве-та Фёдоровна надела чёрный плащ, шля-пу и пошла к выходу из дворца.

— Тётя Элла, может быть, вам сегод-ня не стоит ехать в госпиталь? — роб-ко спросила шестнадцатилетняя княжна Мария. — Начальник полиции вчера так долго уговаривал вас…

Великая княгиня грустно посмотрела на племянницу и, поцеловав её в лоб, вышла на улицу. За ней последовал ге-нерал Лайминг — друг покойного кня-зя Сергея. Мария посмотрела в окно и

увидела, что тётя со спутником идут по Кремлю пешком.

— Ой, они даже не сели в карету! — удивлённо воскликнула девушка.

— Тётя Элла решила идти в госпиталь пешком, чтобы бунтовщики её не узна-ли, — объяснил сестре четырнадцати-летний Дмитрий.

Смеркалось. Вот уже отзвонили коло-кола Чудова монастыря, сообщая мо-сквичам о конце вечернего богослуже-ния. Княгиня не возвращалась. Княжна Мария не могла найти себе места. „Ма-терь Божия! — горячо молилась она, с надеждой глядя на древний образ Пре-святой Богородицы. — Царица Небес-ная! Сохрани нашу тётю Эллу живой и невредимой, защити её от злых лю-дей!“

Наступил вечер. Обитатели дворца поужинали в тревоге. За окнами было уже совсем темно. Наконец дверь отво-

12

рилась и вошла Великая княгиня. Она переоделась в домашнее платье, села за стол. Ей подали уже давно остывший ужин. Княжна Мария присела рядом.

— Тётя Элла! — забыв о правилах этикета, взволнованно проговорила она. — Тётя, мы так беспокоились! Вы не должны больше возвращаться так поздно! Не смейте рисковать своей жиз-нью! Мы любим вас, не хотим, чтобы вы погибли, как… как… дядя Сергей…

Елизавета Фёдоровна молча слушала упрёки племянницы, но когда та упо-мянула имя князя Сергея, бедная жен-щина не выдержала. Она опустила лицо на руки и горько заплакала.

— Да… — говорила она, — госпиталь и раненые стали для меня главным в жизни. С ними я забываю о своём горе, об одиночестве… Сергей, наверное, не одобрил бы этого…

С этого дня княгиня стала возвращать-ся в Кремль раньше, чтобы не беспоко-ить своих близких.

Елизавета Фёдоровна часто посеща-ла святые обители. Была в Оптиной пустыни, где в то время жили святые старцы; в Сарове и в Дивеево… Княги-ня молилась, чтобы Бог научил её, как жить дальше, чем заполнить страшное одиночество, пустоту, образовавшуюся в душе после смерти мужа. И Господь ответил на мольбы своей верной служи-тельницы. Елизавета Фёдоровна обрела новую цель в жизни. Она решила устро-ить в Москве обитель сестёр милосер-дия. Великая княгиня продала все свои драгоценности и на эти деньги приоб-

рела участок земли в центре Москвы, на большой Ордынке. Здесь начали строить храм, больницу, дома для сестёр и на-стоятельницы.

— Тётя Элла, а почему вы назвали свою обитель Марфо-Мариинской? — спроси-ла однажды княгиню Елизавету племян-ница.

— А помнишь, как рассказывается о святых Марфе и Марии в Евангелии? — ответила Елизавета Фёдоровна и не спе-ша продолжила. — Однажды Господь Иисус Христос пришёл в дом благочести-вого человека, которого звали Лазарем. У Лазаря были две сестры — Марфа и Ма-рия. Узнав о приходе любимого Учителя, Марфа суетилась по хозяйству, готовила угощение. А Мария села у ног Иисуса и с любовью и благоговейным вниманием слушала его слова. Марфе сделалось до-садно, что сестра не помогает ей, и она сказала об этом Господу. Но Христос, ласково посмотрев на хозяйственную де-вушку, тихо произнёс: „Марфа, Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а Мария избрала лучшую часть, которая не отнимется у неё“. Марфа и Мария указывают нам два способа, которыми христианин может служить Богу. Хоро-шо трудиться и помогать своим ближ-ним, но ещё лучше — научиться всегда быть в общении с Богом, то есть непре-станно молиться Ему. Но одно невозмож-но без другого. Человек сначала учится делать добрые дела, и только после этого его душа становится способной к тому, чтобы достигнуть духовных высот. Об этом и говорит название обители. Сёстры

13

будут помогать ближним, трудиться, как Марфа, и учиться всегда быть с Госпо-дом, как Мария.

Марфо-Мариинская обитель отлича-лась от обычных монастырей. Её сёстрам не обязательно было становиться мона-хинями, зато они давали обещание слу-жить своим ближним, помогать им. В обители устроили больницу для бедных людей, которые не могли заплатить за своё лечение, бесплатную аптеку и при-ют для девочек-сирот.

Наступил памятный день — 9 апреля 1910 года. Великая княгиня собрала сем-надцать девушек и женщин, решивших стать сёстрами милосердия.

— Я оставляю блестящий мир, где я за-нимала высокое положение… — задум-чиво проговорила она, — но теперь, вме-сте с вами, я восхожу в более великий мир — мир бедных и страдающих…

Во время Всенощного бдения Великая княгиня и её семнадцать сестёр принес-ли Богу обет жить в труде и молитве, служить Господу и ближним. А утром, во время Литургии, московский митро-полит Владимир возложил на Елизавету Фёдоровну и сестёр нагрудные кипарисо-вые кресты. Головы сестёр милосердия украсили покрывала — апостольники, которые, в отличие от монашеских, были белого цвета.

С этого дня для Великой княгини началась новая, подвижническая жизнь. Самоотверженная женщи-на посвятила всю себя помощи не-счастным.

Глубокая ночь. Все спят, лишь в больничной палате мечется на по-душках измученная болью жен-щина. Это Люба, бывшая кухар-ка. Она готовила обед для своих хозяев и случайно опрокинула на себя железную печку. Платье не-счастной вспыхнуло, и она вся об-горела. Врачи говорили, что Любу невозможно спасти, но Елизавета Фёдоровна взялась сама ухажи-вать за ней. Вот и сейчас она сидит у её постели, успокаивает бедняж-ку, молится, чтобы Господь об-легчил страдания больной. По два раза в день Елизавета Фёдоровна сама перевязывает страшные ожо-ги, смазывает их лекарствами. На-ступит утро, и княгиня, так и не вздремнув, станет давать сёстрам указания, кому чем заниматься; будет трудиться, утешать и лечить больных. А Люба останется в жи-вых. На удивление врачам, она выздоровеет и покинет больницу.

Уходя, она станет горько плакать о том, что расстаётся с доброй матушкой Елизаветой.

Однажды осенью в обитель привезли картошку из деревни.

— Надо срочно перебрать её, чтобы не сгнила, — распорядилась одна из старших сестёр. — Анна, Вера, идите скорее в подвал и принимайтесь за ра-боту.

— Ой, я не могу, я устала, — стала возражать одна из послушниц.

— А у меня вечером дежурство в боль-нице, мне нельзя сейчас утомляться.

— Кого же мне послать? — спросила сама себя начальница. — Те на работе, другие устали...

В комнату вошла матушка-настоятель-ница. Открывая дверь, она успела услы-шать конец разговора и всё поняла.

— У меня есть время, я пойду, по-работаю, — улыбнулась Великая кня-гиня и, надев фартук, направилась к подвалу.

— Матушка! — в один голос восклик-нули послушницы и побежали следом за Елизаветой Фёдоровной.

Несколько минут спустя в подвале оживлённо шла работа.

Алина Сергейчук

14

Н а юге Москвы, в Чертанове, как и везде, много огромных зданий.

Они словно соревнуются между со-бой — у кого больше этажей да кто кого перекроет. А на горе, на просто-ре, стоит красивая деревянная церковь Живоначальной Троицы. Настоятель церкви — священник Константин Сопельников. Батюшка необыкновенно привлекает простотой, доступностью и ласковой общительностью. Наверное, поэтому к нему так тянутся ребятишки. В Межприходской театрально-хоровой студии, которую ведёт отец Константин, более 30 человек (сюда приезжают ещё дети из церкви Иконы Божией Матери „Живоносный Источник“ в Царицыне.

Вы догадываетесь, ребята, что озна-чает слово „живоносный“? Правильно: живоносный — значит носящий или хранящий в себе жизнь, жизнь по вере. А какая жизнь без Православия: без от-

рады, без надежды на вечную жизнь, без любви? Ведь для нас главное — восходим ли мы по ступеням духов-ным или нисходим, приближаемся ко Господу или удаляемся.

Литература и художественное творчество могут стать помощни-ками в нашем восхождении. За 10 лет студия подготовила нема-ло спектаклей, в которых ощу-тим отблеск духовной радости и земной красоты. Среди них „Рождество в Москве“ (по ро-ману И. С. Шмелёва „Лето Господне“), „Сказание о Петре и Февронии“, „Земной ангел“ (о прп. Серафиме Саровском).

Воспитанники отца Константина, маленькие и подростки, верующие

Мальчик у Христа на ёлкеДобрая жизнь

Спектакль был показан на IX Московсковском общероссийском фестивале школьных театров „Русская драма“

15

и неверующие, живут, как большая се-мья, в единении и любви. Вы знаете, ребята, что сегодня многие школьные театры стремятся к успеху и награ-дам, непременно хотят отличиться на фестивалях. Бедные! Они и не веда-ют, что грех тщеславия закрался в их души. Дети „Живоносного источ-ника“ пьют воду из чистого родни-ка. И потому они не думают о по-бедах и поражениях. Они радостны, открыты и непосредственны как в быту, так и на сцене, несмотря на то, что некоторые из них не совсем здоровы физически.

Такими и увидела я их в спектак-ле „Мальчик у Христа на ёлке“ по рассказу Ф. М. Достоевского. Может быть, кто-то из вас, ребята, читал этот рассказ?

...Петербург накануне Рождества Христова. В маленькой комнате

больная мама и мальчик. Нищета и хо-лод. Жестокая хозяйка. Мама умирает. А бедный мальчик оказывается на улице. Мороз. Мчатся лошади и кареты, кричат извозчики. Воет ветер. Огромные витри-ны магазинов. Окна богачей: видно, как там готовятся к празднику Рождества Христова. Мальчик стучится в двери, но его отовсюду гонят. Так и замерзает он на пороге чужого дома. И снится ему, что он у Христа на ёлке…

В спектакле нет ни рваной одежды, ни окриков хозяйки, ни горючих слёз. Посмотрите на фотографии: мальчик в чистой дублёночке, мама в ажурной шали. И лица у них просветлённые. Дело в том, что это — Рождественское теа-трализованное представление-праздник. Конечно, это не инсценировка рассказа, а новое произведение, которое написала

Мальчик у Христа на ёлкеСпектакль был показан на IX Московсковском общероссийском фестивале школьных театров „Русская драма“

15

16

для ребят Елена Мангушева. Поэтому и напечатано в программке: по мотивам рассказа Достоевского. Жизнь земная исполнена несправедливостей и страда-ний. Но мама и мальчик веруют в Бога и любят друг друга. Они не рыдают и не ропщут, а за всё благодарят Господа. Это, конечно, очень и очень трудно. Мама рас-сказывает мальчику о том, как появи-лась звезда на небе и как волхвы пошли за ней поклониться Святому Младенцу. В это время мы видим на сцене и синее небо, и Рождественскую звезду, и ма-леньких волхвов. Мама говорит сыну о том, как много страдал Христос, как по-гиб на Кресте, а потом воскрес.

— И мы воскреснем? — с надеждой спрашивает мальчик.

— Да, — отвечает мама. — И все мла-

денчики воскреснут…А потом она засыпает (так дума-

ет мальчик), а он идёт „искать ко-пеечку“.

Ребёнок один на один с огромным неизвестным го-родом. Холодно. Одиноко. Страшно. Но вот в окне витрины он видит куколок и клоунов. То-то потеха! А вот навстречу малень-кий мальчик с шарманкой…

Представление так построено, что на сцене дети много поют и танцу-ют. Всё как будто озарено светом. Словно снежинки, легко и плавно летают в тан-це мальчики и девочки. И сверху откуда-то льётся музыка, звучат песнопения. Христос родился — и земля расцвела. Спаситель пришёл! И, кажется, нет бо-

16

17

гатых и бедных, больных и здоро-вых. Мама умерла? — Смерти нет! И вот уже мальчик в белой одеж-де с веночном на голове. Он — на

Небе.— Мама! Где ты?..В белом воздушном платье

появляется мама, сначала дале-ко, потом всё ближе и ближе. И вот они уже стоят, взявшись за руки.

— Я пришла позвать тебя на Рождественскую ёлку, — говорит мама.

В глубине сцены вырастает белая ёлка. Маленьким зрителям особенно понрави-лось это рождение ёлки. А вокруг дети-„ангелочки“ и небесное пение…

Как сегодня дети воспринимают Достоевского? Там ведь так много груст-

ного. Однажды учительница прочита-ла шестиклассникам рассказ „Мальчик у Христа на ёлке“. И вот что написала одиннадцатилетняя девочка в своем ко-ротком сочинении: „На душе легко и свободно. Ты чувствуешь всё то, что и ге-рои Достоевского. Тебе хочется сбросить с души камень, и засмеяться, и полететь на ёлку ко Христу, и порадоваться вме-сте со всеми, кто радуется…“ И у меня было такое чувство, особенно когда дети вместе с отцом Константином вышли на поклон.

Да воссияет в сердцах ваших, ребята, Свет Христов и не угаснет радость твор-чества и любви.

Галина Литвинцева

17

18

ПАМЯТЬ О „ВАРЯГЕ“

Не так давно в далёкой Шотландии, в нескольких милях от неприметного посёлка Ленделфут, по-явился красивый бронзовый памятник в виде трёхметрового православного креста. Надпись на его основании гла-сит: „Памятник русскому крейсеру „Варяг“. А чуть ниже — ещё одна над-пись: „Установку памятника благосло-вил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II“. Как же поя-вился этот монумент и почему он установлен именно в Шотландии, на безлюдном каменистом берегу Ирландского моря?

Как это ни странно, но в истории „Варяга“, пожалуй, самого знаменитого российского корабля, в течение долгого времени оставалось немало белых пятен. В первую очередь, неясной была оконча-тельная судьба легендарного крейсера. После неравного боя с японской эска-дрой, произошедшего 27 января 1904 года (по старому стилю) и всколыхнув-шего всю Россию, „Варяг“ был затоплен на рейде корейского порта Чемульпо. Когда война закончилась, японцы под-няли его, отремонтировали и ввели в со-став своего флота под названием „Сойя“. Около 10 лет корабль служил под флагом Страны восходящего солнца. А в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, в которой Россия и Япония уже были со-юзниками, он снова поднял Андреевский флаг — его вместе с двумя другими пленниками, порт-артурскими броненос-цами „Пересвет“ и „Полтава“, выкупила Россия для только что сформированной флотилии Северного Ледовитого океа-на. „Варяг“ перешёл из Владивостока в Кольский залив, но вскоре отправился на ремонт в Англию. Там его и застали рево-люции — сначала февральская, а затем октябрьская. Экипаж корабля вернулся в Россию, и в начавшейся междуусоби-це об устаревшем крейсере просто забы-ли. После окончания Первой мировой войны англичане продали его на слом в Германию. Но гордый „Варяг“ никак не хотел окончить свой век на судоразделоч-ной верфи. Во время буксировки он по-пал в шторм, трос оборвался, и крейсер был выброшен на камни близ шотланд-ского посёлка Ленделфут. Спасти его не удалось, и корабль начали разбирать на

месте. Долгое время считалось, что все работы по разделке „Варяга“ на металло-лом завершились в 1925 году.

Однако экспедицией, организован-ной в 2003 году телеканалом „Россия“, вблизи Ленделфута, в 500 метрах от бе-рега был обнаружен затопленный корпус большого корабля. При обследовании выяснилось, что, несмотря на поврежде-ния, внутри корпуса сохранились паро-вые котлы, машины, вспомогательные механизмы, часть броневой палубы. А когда со дна подняли детали и таблич-ки с надписями на английском и япон-ском языках, стало ясно, что лежащие на грунте останки принадлежат именно „Варягу“.

Вот тогда-то и возникло предло-жение увековечить память легендар-ного крейсера, установив памятник рядом с местом его последнего приста-нища. Российский благотворительный фонд поддержки военно-морского фло-та „Крейсер „Варяг“ объявил конкурс на лучший проект памятника и начал сбор средств на его изготовление. Среди многих, кто пожертвовал деньги на па-мятник знаменитому кораблю, был и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Внося свои личные средства, он, в частности, сказал: „Без духовного стержня были бы невозмож-ны славные победы русского оружия“. А памятники воинской славы — это не-отъемлемая часть духовного воспитания защитников Родины.

Жюри конкурса на лучший про-ект памятника предстояла непростая ра-бота — ведь в адрес фонда пришло 226 проектов, и многие из них заслуживали высшей оценки. После долгих споров члены жюри присудили победу юным воспитанникам Нахимовского военно-морского училища: Игнату Паюсову, Сергею Стаханову и Артемию Сазонову. Именно их идея православного креста легла в основу монумента, который де-тально проработал и отлил из металла молодой московский скульптор Данила Суровцев.

Торжественное открытие памят-ника „Варягу“ состоялось 8 сентября 2007 года. Он стал первым мемориалом русской воинской славы на территории Великобритании и ныне внесён в реестр достопримечательностей Шотландии. Освящение памятника провёл архиепи-скоп Ярославский и Ростовский Кирилл, а панихиду по героям крейсера, погиб-шим более ста лет назад в неравном

Отчизны славные сыны

19

Не так давно в далёкой Шотландии, в нескольких милях от неприметного посёлка Ленделфут, появился красивый бронзовый памятник в виде трёхме-трового православного креста. Надпись на его основании гласит: „Памятник русскому крейсеру „Варяг“. А чуть ниже — ещё одна надпись: „Установку памятника благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II“. Как же появился этот мо-нумент и почему он установлен имен-но в Шотландии, на безлюдном каме-нистом берегу Ирландского моря?

Вряд ли в нашей стране найдётся чело-век, который не слышал бы о крейсере „Варяг“ — легендарном корабле, став-шем символом воинской доблести. О нём написаны книги, сняты фильмы, сложе-ны песни. Несмотря на все потрясения, выпавшие на долю России в двадцатом веке, подвиг русских моряков не стёрся в памяти. „Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“, пощады никто не желает!“ — этот торжественный марш уже более ста лет является гимном Российского фло-та.

Крейсер 1-го ранга „Варяг“ вступил в строй в январе 1901 года. Это был кра-сивый и весьма совершенный для своего времени корабль, однако он не предна-значался для эскадренного боя. Его пред-полагалось использовать как дальнего разведчика или охотника-одиночку для действий на вражеских торговых путях. Поэтому в его конструкции упор был сделан не на силу вооружения и броню, а на скорость, мореходность и дальность плавания. Японцы, готовясь к войне с Россией, конечно же, знали об этом и постарались заставить русских моряков принять бой в самых невыгодных для них условиях.

Утро 27 января 1904 года (по старому стилю) крейсер „Варяг“ и канонерская лодка „Кореец“ встретили в нейтраль-ном корейском порту Чемульпо — или Инчхоне, как зовётся этот город сегодня. Телеграфная связь с Порт-Артуром вне-запно прервалась, и о том, что несколько часов назад японские миноносцы без объ-явления войны напали на корабли сто-явшей на рейде русской Тихоокеанской эскадры, здесь никто ещё не знал. Поэтому ультиматум, предъявленный

ПАМЯТЬО „ВАРЯГЕ“

Шотландские музыканты

Шотландские дети получают подарки

Архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл освящает памятник

20

командиру „Варяга“ капитану 1-го ран-га Всеволоду Рудневу японским контр-адмиралом Уриу, стал неожиданностью. Японцы, тайно сосредоточив у выхода из бухты эскадру из шести крейсеров и от-ряда миноносцев, требовали от русских моряков покинуть рейд и выйти в море. В противном случае они угрожали атако-вать корабли прямо в бухте.

Конечно же, бой в территориальных водах нейтральной страны противоре-чил всем международным нормам того времени, но было ясно, что японцев этот факт не остановит. И на офицерском со-вете, созванном Рудневым, единогласно принимается решение: выйти на нерав-ный бой! Русское воинство никогда не боялось смерти, издревле придержива-ясь завета: „Жизнь — Родине, душу — Богу, честь — никому!“. Когда „Варяг“ и „Кореец“ снимались с якорей, экипажи находившихся на рейде иностранных ко-раблей выстроились на палубе в парадной форме, а оркестры играли русский гимн. „Мы салютовали этим героям, идущим так гордо на верную смерть“, — с не-скрываемым восхищением сказал коман-дир французского крейсера „Паскаль“.

Неравное сражение с японской эска-дрой продолжалось около часа. „Варяг“ находился в крайне невыгодном положе-

нии: выход в море был перекрыт, а из-вилистый мелководный залив стеснял маневрирование и не позволял развить русскому кораблю высокую скорость. Используя многократное преимущество в артиллерии (один только японский бро-неносный крейсер „Асама“ по весу залпа превосходил „Варяг“ втрое!), неприятель буквально засыпал русский крейсер сна-рядами. Но невзирая на потери, „варяж-цы“ хладнокровно вели ответный огонь. Многие из них проявляли чудеса героиз-ма и, будучи даже тяжело раненными, продолжали бой. Мичман Пётр Губонин отказался идти в лазарет и, несмотря на перебитое колено, оставался на боевом по-сту до тех пор, пока не потерял сознание. Примечательно, что рядом с расчётами орудий на залитой кровью палубе нахо-дился и корабельный священник, одно-фамилец командира Михаил Руднев. Он тоже с честью выполнил свой долг, во-одушевляя сражавшихся своим словом, которое не мог заглушить ни грохот ка-нонады, ни свист вражеских снарядов.

Получив тяжёлые повреждения и не имея возможности прорваться в море, охваченный пожаром „Варяг“ вынужден был повернуть назад. На рейде Чемульпо командиры иностранных кораблей пред-ложили Рудневу разместить у себя остав-

Крейсер „Варяг“, 1901 г.

20

21

шихся в живых членов экипажа, в том числе и раненых. Командир крейсера согласился. В тот же день „Варяг“ был затоплен, а канонерка „Кореец“ взорва-на. На нейтральных судах русские мо-ряки вернулись в Россию, где их ждала триумфальная встреча. Их принял лич-но Император Николай II, и именно на этом приёме впервые прозвучала песня о „Варяге“, вскоре ставшая знамени-той: „Наверх вы, товарищи, все по ме-стам!..“.

Но история легендарного крейсера на этом не закончилась. После завершения войны японцы подняли его, отремонти-ровали и ввели в состав своего флота под названием „Сойя“. Около 10 лет корабль служил под флагом Страны восходящего солнца. А в 1916 году, в разгар Первой мировой войны, в которой Россия и Япония уже были союзниками, он сно-ва поднял Андреевский флаг — его вме-сте с двумя другими пленниками, порт-артурскими броненосцами „Пересвет“ и „Полтава“, выкупила Россия для только что сформированной флотилии Северного Ледовитого океана. „Варяг“ перешел из Владивостока в Кольский залив, но вско-ре отправился на ремонт в Англию. Там

его и застали революции — сначала фев-ральская, а затем октябрьская. Экипаж корабля вернулся в Россию, и в начав-шейся междуусобице об устаревшем крейсере просто забыли. После окон-чания Первой мировой войны англича-не продали его на слом в Германию. Но гордый „Варяг“ никак не хотел окончить свой век на судоразделочной верфи. Во время буксировки он попал в шторм, трос оборвался, и крейсер был выброшен на камни близ шотландского поселка Ленделфут. Спасти его не удалось, и ко-рабль начали разбирать на месте. Долгое время считалось, что все работы по раз-делке „Варяга“ на металлолом заверши-лись в 1925 году.

Однако экспедицией, организованной в 2003 году телеканалом „Россия“, вблизи Ленделфута, в 500 метрах от берега, был обнаружен затопленный корпус большого корабля. При обследовании выяснилось, что, несмотря на повреждения, внутри корпуса сохранились паровые котлы, машины, вспомогательные механизмы, часть броневой палубы. А когда со дна подняли детали и таблички с надписями на английском и японском языках, ста-ло ясно, что лежащие на грунте останки

Вид на шотландский посёлок Ленделфут с моря

21

22

принадлежат именно „Варягу“.Вот тогда-то и возникло предложение

увековечить память легендарного крейсе-ра, установив памятник рядом с местом его последнего пристанища. Российский благотворительный фонд поддержки военно-морского флота „Крейсер „Варяг“ объявил конкурс на лучший проект па-мятника и начал сбор средств на его из-готовление. Среди многих, кто пожерт-вовал деньги на памятник знаменитому кораблю, был и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Передавая свой личный взнос, он ска-зал замечательные слова: „Без духовного стержня были бы невозможны славные победы русского оружия“. А памятни-ки воинской славы — это неотъемлемая часть духовного воспитания защитников Родины.

Жюри конкурса на лучший проект па-мятника предстояла непростая работа: ведь в адрес фонда пришло 226 проектов, и многие из них заслуживали высшей оценки. После долгих споров члены жюри присудили победу юным воспитанникам Нахимовского военно-морского учили-ща: Игнату Паюсову, Сергею Стаханову и Артемию Сазонову. Именно их идея православного креста легла в основу мо-нумента, который детально проработал и отлил из металла молодой московский скульптор Данила Суровцев.

Торжественное открытие памятника „Варягу“ состоялось 8 сентября 2007 года. Он стал первым мемориалом рус-ской воинской славы в Великобритании и ныне внесён в реестр достопримечатель-ностей Шотландии. Освятил памятник архиепископ Ярославский и Ростовский Кирилл, а панихиду по героям крейсера, погибшим более ста лет назад в нерав-ном бою, сотворил настоятель москов-ского Данилова монастыря архимандрит Алексий. В открытии приняли участие моряки большого противолодочного ко-рабля „Североморск“, пришедшего в бри-танские воды по этому случаю.

Сергей Балакин фото автора

Наверх вы, товарищи, все по местам,Последний парад наступает.Врагу не сдаётся наш гордый „Варяг“,Пощады никто не желает!

Все вымпелы вьются, и цепи гремят,Наверх якоря поднимая,Готовятся к бою орудия в ряд,На солнце зловеще сверкая!

Свистит, и гремит, и грохочет кругом.Гром пушек, шипенье снарядов,И стал наш бесстрашный и гордый „Варяг“Подобен кромешному аду.

В предсмертных мученьях трепещут тела,Гром пушек, и шум, и стенанья,И судно охвачено морем огня -Настали минуты прощанья.

Прощайте, товарищи! С Богом, ура!Кипящее море под нами!Не думали, братцы, мы с вами вчера,Что нынче умрём под волнами.

Не скажет ни камень, ни крест, где леглиВо славу мы Русского флага,Лишь волны морские прославят одниГеройскую гибель „Варяга“!

Текст Рудольфа ГрейцаМузыка А. Турищева

Гибель „Варяга“ (песня)

22

24

Великая тайна

Был обычный зимний вечер образца 1970 года.

Зима насыпала огромные сугробы. Мне, одиннад цатилетнему мальчику, когда я шёл по дороге через двор в на правлении школы, они казались чуть ли не с меня ростом. Тогда это было нормально. И то, что кругом много искря щегося снега, и что зимой не бывает оттепелей до самого мар та, и что можно два месяца в году ходить через Волгу по льду, напрямик, и что этот лёд до по луметра толщиной — и грузовик выдержит. Может быть, когда-нибудь к нам ещё вернутся такие снежные, насто ящие русские зимы, да вот дет-ства уже не вернуть...

Мы много читали тогда. Ро маны Дюма и Жюля Верна, Вальтера Скотта и Майна Рида были нам куда интересней рус ской классики, которую начи-наешь любить намного позднее. Романтика путешествий захва-тывала воображение. Интерес но было играть в пиратов или, соорудив из фанеры круглые щиты и вооружившись деревян-ными мечами, разыгрывать славную историю из фильма „300 спартанцев“.

Когда у тебя хорошая память и богатое воображение, то и учиться легко. Потому через полтора часа после возвраще-ния из школы я уже брал клюш ку с шайбой и выходил в полу тёмный двор. Кто хорошо ка тался на коньках, тот мог пойти в хоккейную секцию, но я ка-тался плохо. Да и обмундирова ние для игры было дорогим. Мы жили небогато, а хорошие конь ки стоили около десятки. Маме, которая одна воспитывала меня с сестрой, это было не по карману. А потому мы с друзьями играли в хоккей в ва-ленках. Из двух кирпичей мы со оружали ворота размером око ло метра. И так мы могли но ситься по обледеневшей дороге, пока ма тери не позовут нас — изрядно заиндевевших — домой. Помню, как со скрипом отрывалась дверь подъезда и мать, набросив платок на плечи поверх своего цветастого халата, выйдя на мо-роз, громко кричала:

— Жора! Пора домой! Немед ленно иди домой!

Мои штаны к этому моменту уже были покрыты толстой ледяной кор кой, шапка была мокрой от пота, и мать меня сильно ругала за это. Но я не мог отказаться от своих детских за бав, и каждый вечер снова выходил во двор.

Когда случался сильный мо роз, мы забегали в какой-нибудь подъезд, не важно ― чей. В подъезде можно было согреть окоченевшие руки, растопить лёд на варежках, да и просто по стоять в

24

25

Великая тайна

тепле, поболтать о том о сём. В тот вечер мы зашли в подъезд дома напротив. Тут жили два моих одноклассника — Вовка и Серёжа. Вовка был от личник, но парень очень даже ничего! И в хоккейную нашу игру играл, и в снежки, и кре пость построить из снега — это он всегда с нами. Серёжа был маль чик тихий. Шумных игр не лю-бил, учился так себе, но без „дво ек“. Чем он там у себя на четвёр том этаже занимался, может, ма стерил чего? Такие тихони обычно хорошо умеют что-ни будь такое делать, что требует тонкой работы. Как-то он тай ком показывал нам рукописи своего отца. Тот на досуге попи сывал всякие повести и расска зы, но мне, мальчишке, каза лось, что это откровенная скуко та. Какие-то производственные романы: как инженер Павел Матвеевич мучительно влюблён в технолога, мать-оди ночку Дарью Степановну. Исто рии все эти были написаны на стандартных листах потреби тельской бумаги (так тогда назы вался формат А4) ровным пра вильным почерком, все страни цы были пронумерованы. Коро че, папа был аккуратный, как и сынок.

— Как только люди могут писать всю эту тягомотину, — думал я. — И главное, кто это всё будет читать?

Я, конечно, читать не стал, так как после третьей страницы мной овладело чувство, подобное зуду. Так не терпелось

поскорее отложить это чтение, а лучше вернуть его Серёже.

...И вот в тот холодный ян варский вечер мы прибежали в этот самый подъезд. Бата реи находи лись между этажами, и мы обычно оста навливались у первой же из них. Но на площадку второго этажа выходила дверь Вовкиной квартиры, и чтобы не беспоко ить его родителей, которые мог ли загнать сына домой под лю бым удобным предлогом, мы поднялись на самый верх, к чет-вертому этажу.

— Здесь не услышат! — спокой-но сообщил Вовка, и мы приня лись обсуждать наши текущие дела. Это были и школа, и уроки, и прочитанные книги, и новости космических исследований, и кино. Хотя мы старались не шу меть, но дверь одной из квартир приоткрылась и неуверенно, словно проверяя, действительно ли он услышал знакомые голоса своих одноклассников, высуну-

лась голова Серёжи.

— Здорово! — приветствовали его мы.— Привет, — сказал он и вы шел на

лестничную площадку целиком. — Арифметику сдела ли?

— Конечно, — ответил Вовка за всех. У нас с моим лучшим другом Витькой, который тоже был с нами, по арифметике были „пятёрки“.

— Подскажете, как задачу ре шать? — спросил Сер гей. — А то у меня с ответом не сходится.

— Неси сюда тетрадку, — предложил я.

Через минуту Сергей принес тетрадь.

Когда взрослые были детьми

25

26

По всему было видно, что он не знал способа решения таких задач, наугад подгонял своё решение под ту задачу, ре шённую в классе, которая каза лась ему однотипной.

— Ну, ты ва-аще, — негромко возмутился Вовка.

Это мы сейчас стараемся быть обходительными. А когда мы учились в четвёртом, классе эмоции прятать было не принято. Лишь с третьего раза мы все втроём вроде бы смогли объяснить приятелю, как решать такие задачи. Ну и ладно! Зато, поняв схему, он теперь сможет справиться сам. Серёжа, как я уже говорил, был тихоня, звёзд с неба не хватал, и для ра дости ему надо было, в общем-то, немного. Например, задачку решить. И тут он решил поде-литься с нами своими достиже ниями и находками. Голосом за говорщика он сообщил, что не делю назад у него умер дедушка, который по немощи своей само-стоятельно за собой ухаживать не мог и жил последние два года у них в семье.

— У деда почти ничего своего не было, кроме небольшой же стяной старинной коробочки, которую он свято хранил и от всех прятал. Так что он не давал её в руки даже родным детям, то есть родителям Серёжи.

— С коробочкой той он не расставался, — продолжал при ятель. — Бывало, ночью зажжёт тихо свет, достанет свою коро бочку и что-то там с ней колду ет. Мы с папой посмотрели пос ле его смерти, что там. А там за писная книжечка. Хотите, я вам ее покажу?

— Да! Конечно, неси! — завол новались мы.

Как только Серёжа ушёл, мы сразу начали обсуждать эту за ветную книжечку. Что в ней? Быть может клад? И описание примет того места, где он за-рыт... В голове мелькали иллю страции из „Острова сокровищ“ Стивенсона и „Бронзовой пти цы“ Рыбакова. Или что-то сек ретное... Со времен войны. Деду-то сколько было? Лет де вяносто? Так, может быть, с гражданской... Буржуйские миллионы... Секреты древних дворянских фамилий! Мы, на-верное, сильно шумели,потому как когда Сергей оказался перед нами, воцарилась напряжённая отчётливая тишина. В руке он держал небольшую сильно об-трёпанную книжечку. Возмож но, когда-то на обложке было что-то написано или изображено, но те перь всё уже стёрлось от времени и посто янного употребле-

ния. Я первый взял её из рук Серёжи и открыл. В подъезде было сумрачно, и чтобы разобрать текст, написанный от руки, мы подня лись на один марш вверх, под самую лампу, что осве щала площадку перед дверями квартир.

Что за странные буквы! Перечёркнутый твёрдый знак, палочка с точкой наверху. Такую я видел в учебнике по

английскому у старшей сест ры. Эта буква читается как „и“.

Частично интуитивно, сбиваясь и волнуясь, я прочёл старый, немного выцветший текст:

— Отче наш, Иже еси на Небесех... Сразу посыпались смешли вые возгласы мальчишек:

— Ха! Иже еси... На колбаси! Ха-ха!Я продолжал читать:— Да святится имя Твое, Да приидет

Царствие Твое.— А почему „Царствие“? Ведь пишется

„Царство“!— Да будет воля Твоя, яко на Небеси,

и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь.

— Днесь! Слово-то какое — „днесь“! Ну, читай, Жорка, чи тай!

— И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем долж ником нашим; и не введи нас во искушение...

— Кто-нибудь слышал такое слово „искушение“? — спросил Вовка.

— Это когда случается какое-то несчастье — объяснил Серё жа. — Если что нелад но было, дедушка всё восклицал: „Опять от вас искушение!“

— Но избави нас от лукавого...— Концовки, кажет ся, нет. Лукавый

— это ведь прилагательное! — констати-ровал я. А где существительное к нему? От лукавого человека, наверное...

— А дальше что? — спросил Витька.Я перелистнул страницу. Там было

написано непонятное сло во „Месяце-слов“ и ещё много слов, которые вместе в единую картину никак не связывались.

Я передал книжку Вовке, тот Витьке. Витька прочел: „1 сен тября. Начало индикта. Симео на Столпника. Тропарь индик та“. И дальше совсем тёмный для наших юных умов текст.

— Да! — вздохнул разочаро ванно я. — Кажется, про клады в книжке у твоего дедушки ни чего нет.

Все подхватили этот вздох моего разочарования.

— Айда, в хоккей! — пригла сил нас Вовка.

26

27

— Айда! — подхватили мы и покатились вниз по лестнице. Скорее на улицу, во двор. Мы подбежали к на шим кирпичикам-воротам, и, вбросив шайбу, начали гонять её по утрамбованному тысяча ми прошедших ног снегу. Мы не знали, что в колымском ба раке некогда разуверившийся в Боге Серёжин дедушка снова обрёл веру, что он писал эту свою заветную тайную книжеч ку под ди ктовку умирающего от голода и цинги репрессирован ного сталинским режимом свя щенника. Он хранил её как ве ликую драгоценность, хранил как знак верности Христу в па мять о тех, кто лежит в безы мянных могилах неведомой нам, мальчишкам, страны под названьем ГУЛАГ. И по ночам молился, взяв её в руки, хотя молитвы давно уже знал наи зусть.

...Через три месяца всех нас, ныне гоняющих шайбу по полу тёмному двору, примут в пионе ры. Страна наша сильна, она бороздит просторы космоса, исследует тайны атома и ведёт холодную войну с Америкой...

Меня позвала мать. Она сно ва ругалась за мои обледенев шие штаны и пальто.

Наверное, в ней говорила усталость тяжё лого труда и женское унылое одиночество. Она напоила меня горячим сладким чаем и уложи ла спать.

За окном тихо падал снег. Я лежал и думал: как жаль, что в книжечке не было никаких чертежей и карт, никакого кла да или ещё какой-нибудь за гадки. Хотя загад-ка была. Я лежал и думал: отчего вдруг взрослый человек, проживший такую долгую жизнь, так доро жил, так берёг, будто это бес-ценное сокровище, маленькую книжечку

с малопонятными словами...Отче наш, Иже еси на Небе сех...

Священник Георгий Белодуров

27

28

рошло несколько недель. Ничто не нарушало спокойствия отца и дочери. Дни тянулись за днями и проходили в обычных занятиях.

Утром Елена спускалась к озеру освежить себе лицо прозрачной водой, а потом принималась кормить молодых лебедей, которые мало-помалу успели настолько привыкнуть к ней, что, завидев её, под-плывали совсем близко. Затем она отво-дила отца в храм Альберта — так назвали они грот, в котором нашли английскую Библию, — прочитывала одну главу из Священной Книги и, выслушав объясне-ние отца на прочитанный текст, прини-малась за сбор плодов, свежих устриц, уборку грота и приготовление скромного обеда.

Во время полуденного зноя Елена уводи-ла отца в беседку на берегу озера, с кото-рого обыкновенно веял лёгкий ветерок, разносивший кругом прохладу. Там, под тенью смоковницы, они обыкновенно обе-дали. В послеобеденные часы, во время отдыха отца, Елена часто уходила с под-зорной трубой к морскому берегу, подни-

малась на высокую гору или направля-лась в лес. Возвращаясь с этих прогулок, она обыкновенно заставала отца бодрым и весёлым и садилась около него с рабо-той, рассказывая ему о найденных или виденных ей во время прогулки расте-ниях и животных, или же читала ему вслух. Старик также часто рассказывал ей о своих путешествиях и приключени-ях, большею же частью о виденных им во время этих путешествий явлениях природы, о жизни животных и растений. Он описывал плоды и растения с такою точностью, что Елена тотчас узнала бы их, если бы нашла на этом острове.

Во время одной из своих прогулок Елена случайно забрела на вершину горы, высив-шейся на противоположной стороне остро-ва, где они впервые ступили на берег, и вдруг с изумлением увидела между высо-кими старыми кипарисами памятник, сло-женный из камней, с надписью: „Rosalie Neville, ma mere“. Вокруг этого загадочного памятника прежде были посажены цветы, на месте которых теперь росли одни сорные травы. Елена очистила памятник и посади-ла вокруг него свежие цветы.

Забытая книга

28

29

Судьба француза так и осталась для них загадкой: ни записки его, ничто другое не подавали никакой надежды когда-нибудь рассеять мрак, покрывший его кончину.

Елена никогда не задумывалась над тем, что может когда-нибудь наступит переме-на в её однообразной жизни. Ей казалось, что эта вечная весна и эти прекрасные дни и ночи будут тянуться бесконечно.

Но однажды в полночь она внезапно проснулась от какого-то стран-ного шума. При-поднявшись на постели, она стала прислуши-ваться и вдруг почувствовала под собою лёг-кое колебание почвы. Сначала она не повери-ла себе: ей каза-лось, что у неё просто немного кружится голо-ва. Но в это вре-мя из глубины пещеры раздал-ся голос отца:

— Елена, ты не спишь?

— Нет, папа!

— Знаешь ли, друг мой, эти лёгкие земле-трясения предве-щают наступле-ние дождливого времени и всег-да сопровожда-ются сильными грозами и бурями.

Елена в испуге вскочила и бросилась к выходу. Ветер бушевал со страшной си-лой. Ночь была тёмная, луна изредка проглядывала из-за чёрных грозовых туч, быстро проносившихся по тёмному небу над долиной.

— Теперь тебе предстоят большие забо-ты, — сказал отец, подходя к ней. — Если ты не запаслась съестными припасами, то торопись сделать это: дождливое вре-мя, наступающее в этих краях два раза в год, продлится почти месяц.

Слова отца встревожили девушку, и она озабоченно задумалась над тем, какими плодами наполнит свой погреб. Опыт уже научил её, что большая часть быстро портится, и ей не раз случалось видеть, как собранные накануне плоды на дру-гой день оказывались совсем негодными. Она обратилась к отцу за советом.

— Лучше всего запастись кокосовыми орехами, винными ягодами и финика-ми, — посоветовал отец. — Эти плоды хорошо сохраняются и в сушёном виде.

Елена взглянула на небо. Оно было сплошь покрыто чёрными туча-ми, скрывшими луну. Скоро на-ступила такая непроницаемая тьма, что нельзя было разглядеть своей собствен-ной руки. Буря бушевала и шу-мела на верши-нах гор. В доли-не продолжала царить зловещая тишина, преры-ваемая по вре-менам порывами ветра и завыва-нием бури.

Но вот чёрное небо как буд-то разверзлось и внезапно оза-рилось таким ослепительным

о г н е н н ы м светом, что Елена едва не вскрикнула

и невольно закрыла глаза. Затем разда-лись такие страшные громовые раскаты, что, казалось, весь остров задрожал под ними.

— Дитя моё! — воскликнул старик, и голос его дрогнул. — Какой странный блеск: что-то пронеслось перед моими слепыми глазами! Мне кажется, то была молния.

— Да, папа, но успокойся ради Бога! — воскликнула в испуге Елена, хватая его за руку и всматриваясь в его бледное лицо.

Обсерватория Елены

29

30

— Ничего, всё прошло! — произнёс он глухим голосом минуту спустя. — Я больше ничего не вижу!

Всю ночь, не смыкая глаз, просидела Елена у входа в пещеру, с нетерпением ожидая утра. Несмотря на чёрные тучи, ночью не выпало ни капли дождя. К рассвету буря стала стихать, тучи рас-сеялись, и утрен-ние лучи солн-ца заблестели на вершинах гор. Но как мрачно и зловеще взош-ло теперь солн-це! Окружённое свинцовыми туча-ми, оно освещало долину каким-то странным, совсем несвойственным ему светом.

— Прошла ли ночь? — спросил старик.

— Уже наступило утро, папа; но я никогда не виде-ла такого грозно-го неба!

— Поторопись, Елена, собрать побольше плодов. Надо успеть за-пастись всем до наступления дож-дей.

Елена побежала к подножию горы собирать вино-град. Тут она увидела, что напугавшая её страшная буря оказала ей большую услу-гу: на земле валялось множество кокосо-вых орехов и других плодов, сорванных бурей с деревьев. Ей оставалось только собирать их и носить в пещеру.

Проработав до полудня, она наскоро уто-лила голод и с новым рвением принялась за работу. Каждый раз, когда она возвра-щалась в пещеру с ношей, отец ободрял её ласковым словом или шуткой. Между тем небо совсем прояснилось, но в то же время Елена с тревогой заметила, как на горизонте поднялось одинокое облако и, увеличиваясь, заволокло каким-то тума-ном далёкий горизонт. Раздались отда-

лённые раскаты грома, предвестники до-ждя. Один взгляд на эти зловещие тучи напомнил девушке, что надо спешить. Несмотря на усталость, она снова собра-лась с силами и выбежала из пещеры.

Не прошло и часа, как далёкая грозная туча повисла над долиной, и над девуш-кой внезапно раздался такой оглуши-

тельный громо-вой удар, что она от испуга едва не выро-нила набран-ные в передник плоды. Хлынул страшный ли-вень. Никогда не видела Елена такого сильного ливня. Капли воды, величи-ною с голубиное яйцо, падали с такою быстро-той, что каза-лось, что землю и небо соединяет один сплошной водяной столб. Елена броси-лась под густое дерево в надеж-де скрыться под ним от этого страшного лив-ня, но напрасно: непрерывные струи дождя п р о б и р а л и с ь сквозь густую листву и обли-вали её с ног до головы. Она крепче ухвати-

ли концы передника и бросилась домой с своей ношей; но не успела она сделать и нескольких шагов, как холодная дрожь пробежала по её разгорячённому телу, и её вдруг охватило неприятное чувство озноба.

Собрав все свои силы, она побежала впе-рёд, но скоро с испугом заметила, что заблудилась: страшный ливень мешал ей различать дорогу. Но раздумывать было некогда; не останавливаясь, бро-силась она бежать прямо, но скоро по-чувствовала, что ноги её подкашиваются и зловещий озноб всё сильнее сковыва-ет её члены. Ей казалось, что силы со-всем оставляют её и она скоро упадёт в

Застигнутая грозою

30

31

изнеможении. Однако, сделав над собою страшное усилие, она продолжала бе-жать вперёд.

Наконец, почти падая от усталости, она достигла пещеры, где озабоченный отец встретил её радостным криком и распро-стёртыми объятиями.

— Папа, меня промочило насквозь! — сказала она, уклонившись от объятий отца и направляясь в глубину пещеры, чтобы переодеться в сухое платье.

— Это нехорошо, дитя моё! — сказал ста-рик. — Перемени скорее платье.

Дрожащими руками сложила Елена свою ношу, переменила одежду и хотела было подойти к отцу, но какая-то непреодоли-мая слабость сковывала её. Она чувство-вала, что не в состоянии сделать даже нескольких шагов.

— Я очень устала, — сказала она, ста-раясь говорить бодрым голосом, — и те-перь прилягу отдохнуть!

— Твой голос дрожит, дитя моё! Где ты? Поди ко мне, обними меня!

— Меня, папа, только знобит немного после этого холодного ливня, но я скоро согреюсь.

С большими усилиями подошла она к отцу и обняла его. Старик тотчас заме-тил, что у дочери сильный озноб, и зло-вещее предчувствие охватило его душу. Он посоветовал ей тотчас лечь и укутать-ся потеплее.

Пожелав отцу спокойной ночи, Елена,

шатаясь, поплелась к своей постели и почти свалилась на неё.

Но тут голова её закружилась, в глазах всё потемнело. Она видела ещё, как отец заботливо укутывал её одеялом.

— Как ты себя чувствуешь, друг мой? Не надо ли тебе чего? — как будто сквозь сон слышался ей дрожащий голос отца.

Но тут мысли её перепутались. Она боль-ше ничего не видела, и только сквозь сон слышался ей голос отца, всю ночь молившегося за неё.

Э. Гранстрем

31

32

ёрным смерчем прошли турки по сербской земле. Они выжигали це-лые сёла, грабили города, уводили

на восток тысячи пленных. Замолкли колокола в церквях. Полумесяц сменил крест над множеством храмов — они были обращены в мечети. У сербов ото-брали оружие и хотели сделать из них послушных рабов. Казалось, навсегда растоптано славное королевство, нава-лился на него огромный многоглавый змей, и никогда не вы браться из-под его страшной власти.

Турки продолжали своё грозное насту-пление на Европу. В 1521 году они заня-ли Белград, а через пять лет опустошили Венгрию. Но идти дальше войска султа-на уже не имели сил -сербское мужество спасло Европу от безжалостных турок.

Полилась кровь князей и владык сербских. Одни были убиты, другие бе-жали в Венгрию и Венецию, а некото-рые, предав свой народ, приняли му-сульманство и стали турецкими пашами и по мещиками.

Народ остался обезглавленным. Часть сербов перешла на земли венгерские и хорватские, опустошенные турецкими

набегами. Здешние жители бежали от ту-рок, и сербские семьи стали устраивать свою жизнь там, где каждый день грози-ла человеку смертельная опасность. Не было у Венгрии лучших пограничников, чем сербы, которые без страха шли на смерть, потому что знали: лучший путь вернуться на свою святую родину — это отдать за неё душу.

В нищете и скудости жил в венгерских землях Стефан, сын по следнего сербско-го князя Джурадже Бранковича. Вместе со своей женой Ангелиной и детьми Георгием, Иоанном и Мариею он скитал-ся по чужим хорватским и венгерским городам. Незадолго до смерти он писал жителям приморского города Рагузы, с которыми его предки всегда были в осо-бом союзе: „Вижу, что близок конец мой. Не скорблю о смерти моей, но болею о моей Ангелине и детях моих. Завещание не о чем писать мне, не оставляю род-ным моим ни серебра, ни золота, ни на-селённых имений. Поручаю вам пред Богом, пред Пречистою Богородицей и святыми мою Ангелину и детей моих. Что вы для них сделаете, то и Бог для вас сотворит“.

32

33

По смерти отца семейство переехало на север Сербии, в область, занятую венгра-ми. Старший сын Стефана Георгий был поставлен венгерскими властями над всеми тамошними сербами. Он наводил ужас на турецкие отряды и бесстрашно защищал границы Венгрии. Но душа его тяготилась войною, кровью обагрённые руки тянулись к другому оружию — кре-сту Христову, и он, передав власть млад-шему брату Иоанну, постригся в мона-хи.

В то время Ангелина перенесла гроб своего любимого мужа в местечко Купиново, которое Иоанн незадолго до того подарил монастырю Крушедол. Много сошлось народа к небольшой ка-менной церкви, впереди торжественно шествовали священники с хоругвями, за ними, обнажив голову, шёл князь Иоанн, рядом; в тёмных одеждах, — Ангелина. Женщины плакали о погибших сыновь-ях и мужьях, мужчины вздыхали о пре-данных разорению сёлах. И вдруг всё замерли в трепете, какое-то лёгкое бла-гоухание разнеслось вокруг храма, и сердца людей загорелись единой радо-стью. Скрюченный уже не один десяток лет горбун Владко распрямился вдруг и залился счастливыми слезами. Все гля-дели на Иоанна и его мать. Ангелина по-просила открыть гроб. Люди встали на колени, княгиня склонилась до земли перед останками мужа: Стефан лежал таким, будто только что почил, лицо его было светло и спокойно, не тронутая тлением рука сжимала медный крест.

Недолго еще прожил князь Иоанн, и добрая Ангелина осталась одна с внуч-кой, единственной дочерью князя. Она выстроила церковь, в которой положила мощи святого своего мужа, собрала во-круг себя инокинь, жила тихо и богоугодно и вскоре сконча-лась. В народе не забывали святую княгиню. Молясь ей, ласково называли её сербы матушкой.

Так оборвался род послед-них сербских князей.

Теперь в Сербии хозяйни-чали турки. В городах рас-положились их военные гар-низоны, сербские купцы и ремесленники терпели страш-ные убытки и часто вынуж-

дены были и вовсе покидать свои дома и обращаться в обыкновенных поселян. Завоеватели постоянно унижали право-славных, называли сербов „презренной рай ей“ („райя“ по-турецки — „стадо“) и считали их полулюдьми. При встрече с турком серб был обязан слезть с коня, опустить глаза и почтительно покло-ниться. Всякий турок мог позвать хри-стианина и заставить его носить воду, стеречь лошадей или делать какую-либо иную работу, а если он замечал в поведе-нии серба непочтительность, то мог при-влечь его к суду. Сербы не имели права носить оружие, должны были одеваться в серую бедную одежду. Богатые и яркие одеяния носили только турки.

Золотой рекой текли в турецкую сто-лицу сербские деньги. Ведь Сербия до прихода завоевателей была богатейшей страной. В XV веке, по описаниям путе-шественников, она представляла собой цветущую землю с бесчисленными стада-ми скота по горным склонам, с житница-ми, полными зерна, с многочисленными рудниками, в которых золота и серебра добывалось больше, чем в Индии. Турки быстро высосали все соки из завоёван-ной страны. Через сто лет путники ви-дели необитаемые деревни, непаханые поля. Скудость и нищета встречали их повсюду.

В далёких горных ущельях, в доли-нах меж высоких лесистых хребтов, на берегу реки или ручья, в лесной глуши разбросаны были селения сербов. Сюда стекались они из городов, из крупных сёл, расположенных на больших торго-вых дорогах. Не хотели они встречаться каждодневно с гордыми турками и тер-петь от них унижения.

Сорок-пятьдесят дворов, весьма уда-

История братского народа

34

лённых друг от друга, состав-ляли деревню. Каждый двор занимала одна большая семья-задруга. Посередине двора стояла глиняная мазанка. Там жили отец и мать. Вокруг рас-

полагались пристройки-клети для моло-дых семей. Все родственники вели общее хозяйство, вместе пахали землю и пасли свиней, вместе косили траву и собира-ли дрова, вместе усаживались за стол и, помолившись, ели из огромных горшков дымящуюся похлёбку.

Мирно жили эти семьи, почти вовсе не нуждаясь в чужой помощи. Мужчины сами строили дома и дворы, сколачива-ли по заведённому исстари образцу плуг и телегу, набивали обручи на кадки для вина и масла, шили башмаки из сырой кожи. Вся прочая одежда была на попе-чении жён, которые пряли и ткали, кра-сили полотна и кроили просторные пор-ты и рубахи. Всего хватало крестьянам, разве что соль покупали они у купцов. В кузнице выковывались самые необхо-димые сельские орудия. У нескольких дворов были общие мельницы, и каж-дый двор имел особый день для помо-ла. И если бы не бесчисленные турецкие поборы, сербы жили бы в довольстве и мире.

Но турки не давали сербам покоя. Все деревни, пастбища и пашни сул-тан разделил между турецкими поме-щиками, состоявшими у него на служ-бе. Безжалостно обирали они поселян. Бывали годы, когда у сербов отнимали почти все запасы, приготовленные на зиму. Кроме того, три раза в год появля-

лись в деревнях чиновники султана, раз-бивали посреди деревни шатёр и соби-рали харадж, налог с каждого мужчины от семи до шестидесяти лет. Множество других податей и налогов обременяло сербских крестьян. Но тяжелее всего для сербов была дань кровью, как называли ее в народе. Каждый год турки забира-ли самых красивых и сильных мальчи-ков из сербских семей. Их воспитывали в мусульманстве, держали в роскоши и богатстве, обучали воинскому искусству. Эти прекрасные мальчики становились жестокими янычарами, „собаками сул-тана“.

икто не мог защитить народ от этих беззаконий. Сербы жили в страш-ном одиночестве, оторванные от

всего остального мира.И многие мужчины, не желавшие тер-

петь унижений рабства, прощались с род-ными семьями и уходили в горы. Здесь они объединялись в военные отряды, которые всё тёплое время года от весны до осени нападали на турок, наказывая тех, кто больше всех приносил горя сер-бам. Такие люди звались в народе гай-дуками. Их ещё называли „ускоки“, они, как современные десантники, прыгали, „наскакивали“ на врагов с камней и от-рогов гор.

В гайдуцкую дружину принимали не всех, но лишь храбрых, достойных, ис-пытанных воинов. Корыстный, жесто-кий, бесчестный человек изгонялся из гайдуцких отрядов. Гайдуки верили, что дело их освящено свыше. Часто пригла-шали они к себе священника, чтобы он

причастил их, окропил оружие святой водою и благословил их на бой. Часто под высокой елью собирались они на молитву. Гайдуки строго соблюдали по-сты, много жертвовали на православные мо-настыри, а добытое в набегах делили на три части: одну для себя, другую для раздачи бедным, третью — на поминовение усопших за Литургией.

С особенным трепетом относились гайдуки к женщинам. Честь де-вицы считалась вели-кой святыней. „Тяжело тому, на кого плачутся девичьи глаза, — гово-

34

35

рили гайдуки, — лучше церковь разо-рить, чем девицу обесчестить: церковь ещё можно восстановить, а честь деви-цы никогда“. Обиженная девушка всег-да могла просить защиты у гайдуков, ведь, по народной пословице, гайдуцкое оружие лучше всех отомстит за церковь и за девицу. Бытовало поверье, что тот гайдук, который обидит женщину, будет непременно схвачен турками. Даже ту-рецких девушек они никогда не трогали и не отнимали у них приданого.

Большинство гайдуков на зиму укры-валось в деревнях. Поселяне заботились об их безопасности, любили их, уважа-ли и радовались, что могут участвовать в их трудной судьбе. В народе их очень почитали и говорили, что гайдукам за их правду во всякое время открыты рай-ские двери.

Так, разделённый на три части, жил почти четыре века сербский народ. Самые отчаянные сербы гайдучили в диких го-рах, другие за пределами любимой роди-ны бились с её врагами-турками, охра-няя венгерские и венецианские границы, третьи не хотели покидать родных очагов и терпели до поры до времени турецкую власть. И все они хранили память о своих славных королях, о святом князе Лазаре и о Косовом поле, поле сербского плача. О них в народе пели прекрасные, но пе-чальные песни. Так во второй половине XV века возник прекрасный эпический „косовский цикл“ с самой популярной в нём песней о косовке — косовской де-вушке, омывавшей раны сербским бога-тырям.

Зимними вечерами, когда многочисленная семья со-биралась вокруг очага, тот, кто лучше поёт, принимал-ся за гусли. Маленькие дети уже сонно посапывали, ре-бята постарше с замираю-щим сердцем подбирались поближе к взрослым, а женщины временами остав-ляли свои самопрялки и плакали о прекрасной кня-гине Милице, о погибших Юговичах-братьях, о суро-вом королевиче Марко.

— Когда же он придёт освободить нас? — спраши-вал семилетний мальчик.

Отец прерывал на мгнове-ние песню и говорил:

— Господь помилует нас. — И становилось так тихо, что казалось, будто слышен давно онемевший

колокол в далёкой горной обители.А там горстка сербских иноков собра-

лась в холодном храме. Служили утреню. С древних фресок смотрели на них свя-титель Савва и отец его Неманя, Стефан Дечанский и убиенный Урош. Строги и печальны были их лики. Но все же в не-бесной глубине святых очей светилась надежда:

— Верьте, Сербия восстанет, восстанет, но на счастье ли, на скорбь ли? — Бог весть.

Т. Воронин

35

36

В дни нашей скорби — луч надеждыСредь общей слабости людской,Твой Образ девственный и нежныйВлечёт нас радостью былой;

Влечёт лучистыми глазамиС их неподдельной добротой,Влечёт небесными чертами,Влечёт нездешней красотой.

И забываются ошибкиИ скорбь, терзающая нас,При виде царственной улыбкиТвоих невинных, детских глаз.

И сердцу кажутся ничтожныВсе паши праздные мечты,Страх малодушный и тревожный,И голос мелкой нищеты.

И в эти сладкие мгновеньяПред обновлённою душойВстаёт, как светлое виденье,Твой Образ чистый и святой.

36

Слова Сергея БехтееваНовый Футог, 1922 год

Музыка Ирины Болдышевойиюль 2006 года