Журнал "Кораблик" № 15

-

Upload

pafnutyabbey -

Category

Documents

-

view

260 -

download

6

description

Transcript of Журнал "Кораблик" № 15

1

Кораблик

№5(15) 2009 годИздается по благословению Высокопреосвященнейшего Климента

Митрополита Калужского и Боровского

Детс

кий ж

урнал Р

ож

дест

ва Б

ого

родицы

Свято

-Паф

нуть

ева Б

оровск

ого

монаст

ыря

2 3

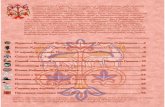

Крест Господень Марина Улыбышева.................................. 5

Покров По мат. книги Т.Баданиной „Покров“ ...................... 7

Орлиная вы стая Подготовила Галина Крупина ..................12

Елена-Робинзон — глава 14 Э. Гранстрем .........................17

О чём рассказал храм... Ирина Есинская ........................... 20

Перед закатом Т. Воронин ............................................... 22

Белый ангел Москвы Алина Сергейчук ............................. 24

Мальчики из Краснокамска Галина Литвинцева ................ 26

Веселье сердечное Юрий Коваль ...................................... 36

Стихи Монах Лазарь (Афанасьев) .................................... 38

„Кораблик.“ Детский журнал Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского монастыряГлавный редактор: архимандрит Серафим (Савостьянов)Зам. главного редактора: Ирина ЕсинскаяВерстка и макет: послушник Александр Костырев, послушник Виталий МочаловУчредитель: Местная православная религиозная организация-учреждение Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь Калужской епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата)

Тираж: 1000 экз. Периодичность выхода: раз в два месяца.Свидетельство о регистрации средств массовой информации в Федеральной службе по надзору за соблюдением законода-тельства в сфере массовых коммуникаций и охране культур-ного наследия ПИ № ФС77-33785.

Адрес редакции: 249010, Калужская обл., г. Боровск, ул. Дмитрова, д. 1, Свято-Пафнутьев Боровский монастырь.Отпечатано в ООО „Поли-оф“ г. Обнинск, ул. Шацкого, д. 1.Зак. №

Содержание

Журнал „Кораблик“ ждет своих подписчиков. Подписка на 2-е полугодие 2009 года во всех

почтовых отделениях России. Каталог „Почта России“, подписной индекс 99292

4 5

„Рядовой Евгений Родио-нов попал в плен ещё в первую чеченскую кам-панию. Вместе с тре-мя сослуживцами-пограничниками он нёс службу на блок-посту у селения Галашки. Солдат схватили и затол-кали в „скорую помощь“, когда они попытались её проверить. Как ока-залось, в машине перевозили оружие. Три месяца они на-ходились в плену в Бамуте. Всё это время их мучили, пытали. Женю Родионова хотели заставить снять нательный православный кре-стик и принять ислам. Солдат отказался.

О его смерти мать узнала через четыре месяца после казни. Один из посредников за большие деньги указал матери место захоронения сына — квадрат размером 100 на 100 метров. Ночью, при свете фар, Людмила Васильевна, два сапёра и санитар откапывали погибших. Два тела из четырёх найденных были обезглавлены. Женю мать опознала по так и не снятому нательному кресту“.

Это небольшой отрывочек из заметки Екатерины Глебовой, напечатанной в газете „Известия“ 21 октября 2000 года.

очему мы, православные, носим крестики на груди? Почему крест считается символом христианства и

христианина, орудием нашего спасения? Почему он имеет для нас такое огромное значение? Почему русский солдат Евге-ний Родионов предпочёл умереть, но не снять креста с груди?

Чтобы ответить на эти вопросы, откроем главу девятнадцатую Евангелия от Иоанна.

„И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его и с Ним двух других, по

ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат

же написал и надпись и поставил на кресте.

Написано было: Иисус Назорей, Царь Иуде-йский. Эту надпись читали многие из

Иудеев, потому что место, где был распят

Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски“.

Всё это произошло в Иеруса-лиме много лет назад. На

Кресте был распят наш Спа-ситель — Иисус Христос. Он пошёл на эту казнь добровольно. Для того,

чтобы мы могли спастись и наследовать Царство Небесное.

Понтий Пилат был римский прокуратор. Он представлял в Иудее интересы римского императора. Ко-гда он, как представитель власти, разбирал дело Иисуса, преданного ему иудеями, у него возникло вну-треннее убеждение в невиновности арестованного. Но еврейские перво-священники настаивали на казни. Они кричали и горячились. Они просили Пилата исправить надпись

„Иисус Назорей, Царь Иудейский“. Ведь эта надпись утверждала, что так оно и есть! Иисус — Иудейский Царь, которого иудеи предали на распятие! Но это первосвященникам было не по нутру. Они умоляли Пилата: „Напиши, что это только Он говорил, что Он — Царь Иудейский! Мы же так не считаем!“ Но Пилат ответил им: „Что я написал, то написал!“

После смерти на Кресте и чудесного воскресения Спасителя из мёртвых римские императоры-язычники стара-лись полностью истребить память людей о Голгофе. Они засыпали и Голгофу, и Крест, и место погребения Спасителя землёй. Они водрузили там статуи языческих идолов и совершали языческие обряды.

Но христианство, несмотря ни на что, распространялось на земле. И через триста Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое,

победы православным христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство

6 7

лет римским императором стал Константин Великий, покровительствовавший христианам. Он прекратил гонения на верующих, и решил разыскать Крест, на котором был распят Господь. Для этого он послал в Иерусалим свою глубоко верующую мать — благочестивую царицу Елену. Царица Елена долго расспрашивала и христиан, и иудеев о месте казни Спасителя. И вот, наконец, один старый иудей указал ей уголок на языческом капище. Елена пришла туда и увидела на святом месте идольские статуи. По её приказу они были уничтожены. И после молебна начались

раскопки.И, действительно, вскоре были обнару-

жены три креста, дощечка с надписью Понтия Пилата и четыре гвоздя. Только было непонятно, какой именно из этих трёх крестов принадлежит Спасителю. Случилось так, что рядом проходила похоронная процессия. Тогда иерусалимский патриарх Макарий повелел поочерёдно возложить три креста на усопшего. Тут произошло чудо. При возложении Креста Спасителя покойный человек воскрес, стал живым и невредимым! Так все убедились, что Животворящий Крест Господень найден!

Собравшиеся в великой радости просили патриарха поднять, то есть воздвигнуть Крест на всеобщее обозрение. Все хотели увидеть его и прикоснуться к нему. С молитвой „Господи, помилуй!“ все стали поклоняться Честному Древу Креста. И произошло в тот день ещё множество разных чудес и исцелений. Царица Елена на этом месте построила великолепный храм. Он был освящён 13 сентября по старому стилю (27 сентября по новому). С тех пор 27 сентября и празднуют как день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня — орудия нашего спасения, великой христианской святыни.

еперь вы понимаете, ребята, что наши нательные крестики — это не просто

украшения или знаки отличия от других. Это — свидетельство нашей веры, это наша личная святыня, которая требует к себе самого полного уважения и благого-вения. Потому что Господь сказал: „Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов. (Лк. 9, 26)“ А кто не постыдит-ся и не предаст, тот будет наследовать жизнь вечную.

М. Улыбышева

Покров

В царствова-ние Льва

VI Фило-софа в 910 году, во время вторже-ния сарацин в пределы Визан-тийской империи, святой Андрей Юродивый и его ученик Епифаний, нахо-дясь в 1-й день октября во Влахернском Константино-польском храме, где хра-нилась Риза Богородицы, при всенощном воскрес-ном пении видели в воз-духе чудное явление Прес-вятой Девы Богородицы, окружённой, как вен-цом, пророками, апо-столами и ангелами, сияющей солнечным светом, молящейся о грешном мире и по-крывающей хри-стиан честным сво-им омофором. Спо-добившийся этого видения Андрей спросил своего ученика Епифания: „Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всём мире?“. „Вижу, святой отче, и ужа-саюся“, — отвечал ему Епифаний. Видение прославлено было сперва молящимися в храме, потом во всем Константинополе. Жители города, услышав об этом утешительном зна-мении, исполнились радости и упо-вания, что Бог по молитвам Засту-пницы избавит их от бед, нанесен-ных вторжением сарацин. Дейст-вительно, вскоре после видения вра-ги Церкви были побеждены и про-гнаны. Во Влахернской церкви со-

хранилась па-мять о дивном явлении там Богоматери, но Греческая церковь тако-

го праздника не знает.

Честь установления это-го праздника принад-лежит Русской право-славной Церкви, ко-торая от самого свое-го начала вверилась Покрову Богоматери и освятила этот день торжествен-ным празднованием. Прославляя свою не-бесную Заступницу, Церковь поёт: „Покрый нас чест-ным Твоим по-кровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога

нашего, спасти души наша“.

В России праздник Покрова Божией Матери был установлен в середине XII века стараниями свя-того князя Андрея Боголюбского.

Одежды Богоматери — священные реликвии Церкви

В V веке два брата, знатные греческие вельможи Гальбий и Кандид, отправились на поклоне-ние святым местам в Палестине. Идя в Назарет, город, где произо-шло Благовещение, они останови-лись ночевать в небольшом селе-

В своей любви к Матери Божией Православная Церковь окружает всё, что связано с Её земной жиз-нью великим почитанием. Церковь отмечает не-сколько событий, связанных с одеждами Пресвятой Богородицы: Положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, Положение честного пояса Пресвятой Богородицы во Влахерне, Покров Пресвятой Богородицы. Все эти празднуемые Церковью события связаны с Влахернским храмом в Константинополе.

Риза Богоматери в Зугдиди

Барельефы Шартрского собора с изображением

Ризы Богоматери

8 9

нии, в доме благочестивой женщины. В одной из комнат они почувствовали силь-ное благоухание ладана, кроме того, на свещнице горело множество свечей. Это было так необычно, что вельможи спро-сили хозяйку, что это значит? Она рас-сказала им, что хранит у себя дорогую святыню — Ризу Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая Дева пред Успением подарила одну из своих одежд благочестивой девице из этого рода, завещав передать её перед смертью также девице. Из поколения в поколение Риза Богоматери сохранялась в этой семье.

Так была обретена величайшая хри-стианская святыня. Драгоценный ков-чег со священной Ризой, был перевезён в столицу православной империи — Константинополь, или, как его называ-ли на Руси, Царьград. Святой Геннадий, Патриарх Цареградский, и император Лев Великий, с великим трепетом встретили святыню и приняли решение поместить ее в самом лучшем, почетном месте. Во Влахернах, близ берега моря, был воз-двигнут новый храм в честь Богоматери. Храм находился поблизости от дворцо-

вых покоев императора: крытые пе-реходы соединяли храм и дворец. 2 июля 458 года Патриарх Геннадий с подобающим торжеством перенёс священную Ризу во Влахернский храм. Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были Её свя-той омофор и часть Её пояса.

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, которому даровала Свою священ-ную Ризу. Так было во время осады Константинополя аварами, персами, арабами. Особенно знаменательны для истории Русской Церкви собы-тия 860 года.

18 июня 860 года более 200 ла-дей русского флота князя Аскольда вошли в бухту Золотой Рог, угро-жая Константинополю. Русские ко-рабли были уже хорошо различи-мы с берега, высадившиеся воины „проходили пред градом, простирая свои мечи“. В это время император Михаил III находился в военном по-ходе. Он спешно вернулся в столицу. Всю ночь император горячо молил-ся, простершись ниц на каменных плитах храма Влахернской Божией Матери. Святой Патриарх Фотий об-ратился к народу с проповедью, при-зывая в усердной сердечной молитве просить заступничества Пресвятой Богородицы. Опасность возрастала

с каждым часом. Город едва не был под-нят на копьё. Перед лицом этой грозной опасности было принято решение спасать церковные святыни и, прежде всего, свя-тую Ризу Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме. После всенарод-ного молебна святую Ризу Богоматери, с крестным ходом обнесли вокруг город-ских стен, погрузили с молитвой край её в воды Босфора, а затем перенесли в центр Константинополя — храм Святой Софии. Произошло чудо: Божия Матерь Своей благодатью покрыла и усмирила яростную воинственность русских воинов. Заключив почётное перемирие, Аскольд снял осаду Константинополя. Русские вой-ска стали отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя чудотворную Ризу Богоматери торжественно возвратили на место, в раку Влахернского храма. В вос-поминание этих событий было Патриарх Фотий установил ежегодное празднование Положения Ризы Богоматери.

Вскоре русское посольство прибыло в Константинополь для заключения дого-вора „любви и мира“. Важнейшим был пункт о Крещении Руси. В византийских хрониках записано, что „посольство их

прибыло в Царьград с просьбой сделать их участниками в святом Крещении, что и было исполнено“. В Киев была направлена православная миссия. Незадолго до того, в 855 году, святыми Кириллом Философом и Мефодием была создана славянская азбука и переведено Евангелие. Они и стали первыми просветителями Руси. Весной 861 они были на Днепре, у князя Аскольда. Перед Аскольдом, как впослед-ствии перед святым князем Владимиром, стоял нелёгкий выбор, его прельщали то иудейской, то магометанской верой. Но под благодатным влиянием святого рав-ноапостольного Кирилла князь сделал вы-бор в пользу Православия: Аскольд при-нял святое Крещение с именем Николай. Крестились и многие из его дружины. Из Царьграда, столицы Православия, труда-ми святых апостолов славянства пришли на Русь славянское Богослужение и сла-вянская письменность. В Киев был на-значен святителем Фотием митрополит Михаил, и русская митрополия была вне-сена в особые списки — нотиции — епар-хий Константинопольского Патриархата. В документах того времени сохранились слова Святого Патриарха Фотия: “Руссы, которые подняли руку против Римской державы, в настоящее время даже и они променяли нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и непод-дельную веру христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей наших”. (Византийцы считали “поддан-ными” всех принимавших Крещение из Царьграда и вступивших в военный союз с империей.) “И до такой степени разго-релись в них желание и ревность веры, что они приняли епископа и пастыря, и лобызают святыни христиан с великим усердием и ревностью”.

Вот так, удивительным образом Праз-дник Положения Ризы Пресвятой Богоро-дицы во Влахерне является, одновре-менно праздником основания Русской Православной митрополии в Киеве. Благословением Божией Матери и чудом от Её святой Ризы совершилось не толь-ко спасение Царьграда от самой грозной осады за всю его историю, но и призвание русских к вечной жизни. Вместе с тем 860 год принёс признание Киевской Руси Византией: молодое Русское государство вышло на арену истории.

И все же тогда время утверждения хри-стианства на Русской Земле еще не на-стало. Слишком сильны были сторонни-ки языческой старины, слишком слаба княжеская власть. При столкновении Аскольда с язычником Олегом в 882 году киевляне предали своего князя. Аскольд

принял мученическую кончину от рук наёмных убийц, обманом завлечённый в стан врагов. Но дело блаженного Аскольда не погибло в Русской Церкви. Князь Олег, который, убив Аскольда, занял после него киевское княжение, называл Киев “матерью градам русским” — это дослов-ный перевод греческого выражения “ми-трополия Русская”. Благодарную память о первом киевском князе-христианине хранили древнейшие храмы православно-го Киева: церковь пророка Божия Илии, построенная Аскольдом, на месте которой и сейчас стоит храм того же имени, и цер-ковь святителя Николая Чудотворца, воз-двигнутая в X столетии над могилой Ас-кольда святой равноапостольной Ольгой. О событиях 860 года нам рассказывают и византийские, и русские летописи. Преподобный Нестор Летописец отмеча-ет, что именно с этого времени “начала прозываться Русская Земля”. Славянское Евангелие и славянское Богослужение пришли на Русскую Землю, чтобы утвер-диться в ней навсегда. Вслед за блажен-ным Аскольдом, говоря словами древней “Азбучной молитвы”, “летит ныне славян-ское племя — к Крещению устремились все”.

Почитание праздника Ризоположения издревле известно в Русской Церкви. Святой князь Андрей Боголюбский († 1174) воздвиг во Владимире на Золотых воро-тах храм в честь этого праздника. В кон-це XIV столетия часть Ризы Богоматери

Икона „Покров Пресвятой Богородицы“

Икона „Положение Честной Ризы Пресвятой Богородицы“

10 11

была перенесена из Константинополя на Русь святителем Дионисием, архиепи-скопом Суздальским. Святая Риза Бого-матери, хранившая прежде столицу Ви-зантии, спасала впоследствии от неприя-теля и первопрестольную Москву. Летом 1451 года под стены Москвы подступали татарские полчища царевича Мазовши. Святитель Иона, митрополит Московский, непрестанными молитвами и церковными службами укреплял защитников столи-цы. В ночь на 2 июля, сообщает летопись, в татарском стане случилось великое смя-

тение, враги бросили награбленное добро и в беспорядке поспешно отступили. В па-мять чудесного избавления Москвы свя-той митрополит Иона в том же году воз-двиг в Кремле церковь Ризоположения. Она сгорела, но на её месте тридцать лет спустя была построена новая, также по-священная празднику Положения Ризы Богоматери.

В наши дни Риза Богородицы хранится в историческом музее в Зугдиди (Грузия), расположенном во дворце князей Дадиани. Подлинность святыни была засвидетель-ствована греческими и грузинскими спе-циалистами. В Зугдидском историческом музее хранятся святыни, которые были изъяты из разных церквей и монастырей в период советского безбожия. Среди них находится знаменитая Риза Богородицы.

Прежде Риза Богоматери хранилась в алтаре храма, в серебряном ларце. По преданию, с Ризой Богородицы связано

множество чудес и исцелений. 15 июля Грузинская Православная Церковь от-мечает Влахерноба — праздник в честь Ризы Богородицы. Православные возносят Богородице такое Величание: „Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим святыя ризы Твоея честное положение“.

Старинный французский город Шартр находится в 90 километрах к юго-западу от Парижа. История города восходит к середине I тысячелетия. Приблизительно к этому же времени относится строитель-ство в Шартре первой церкви. А спустя некоторое время в Шартре появилась одна из самых драгоценных реликвий христи-анства: Покров Богоматери. Предание утверждает, что именно этот покров был на Богоматери в момент рождения Иисуса Христа.

Покрову Богоматери, пребывавшему в Шартре, приписывали много чудодей-ственных событий. В 911 году под стенами Шартра появились норманны. Тогда прои-зошло первое чудо, связанное с Покровом. Шартрский епископ Жантельм, надеясь на заступничество Девы Марии, вывесил Покров на городской стене, и норманны, как свидетельствует старинная хроника, обратились в бегство.

Второе чудо в Шартре произошло в 1194 году, когда Шартрский собор, где храни-лась священная реликвия, был практи-чески уничтожен трехдневным пожаром. Но ларец, в котором хранился Покров Девы Марии, уцелел! Его успели перене-сти в подземный тайник-часовню. После пожара, в 1194 году, в Шартре началось строительство нового собора. От старого храма уцелела лишь часть, она бережно сохранена. Фасад собора украшен вели-колепными каменными барельефами. На одном из этих барельефов над правыми вратами Королевского портала изображе-но положение Ризы Богородицы в Ковчег. Много раз повторяется изображение Ризы Богородицы и на рельефах алтарной ча-сти храма.

По материалам книги Татьяны Баданиной „Покров“. Подготовила Ирина Есинская

Шартрский собор

В 1155 году благоверный князь Андрей Боголюбский, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотвор-ный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою (впоследствии эта икона получила наименование Владимирской). В семи верстах от Владимира лошади, везшие киот с чудотворной иконой, остановились и не могли тронуться с места. Благовер-ный князь Андрей долго со слезами молился перед чтимым образом. В это время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и повелела благочестивому князю образ Ее, принесенный из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного явления построить храм и святую обитель. Благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой князь призвал искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел Ее в явлении. Так появилась на Руси новая чудотворная икона „Боголюбская“.

12 13

Р ебята, в пре-дыдущем но-

мере „Кораблика“ в статье „Почувс-

твовать себя морски-ми людьми“ мы рас-сказали вам о жизни обнинских морских ка-

детов из лицея „Держава“. В этой школе всего лишь не-

сколько ка-детских классов, а в Москве и дру-гих городах Рос-сии есть целые школы, которые живут по кадет-скому Уставу. На-зываются они ка-детскими корпусами. Есть самые разные корпуса: морские, казачьи, артилле-рийские, пограничные, есть даже деви-чий кадетский корпус и музыкальный. Объединяет их одно: все они воспитыва-ют кадетов.

К то же такие кадеты? Чем они отли-чаются от обычных школьников?

Само слово „кадет“ в переводе с фран-цузского означает „маленький“, но у нас в России почти триста лет назад оно на-полнилось новым смыслом. Так стали называть воспитанников кадетских кор-пусов, которые были созданы по прика-зу императрицы Анны Иоанновны для воспитания юношей, способных служить своему Отечеству. „Кадет есть будущий слуга Отечества и защитник его от вра-гов внешних и внутренних“ — так запи-сано в „обязанностях“ кадета, составлен-ных в ХIХ веке. Там же определялись и основные черты личности того, кто носит это звание: „Каждому кадету надлежит быть: благочестивым, беспредельно пре-данным Отечеству, быть правдивым во всем, беспрекословно повиноваться на-чальникам, быть храбрым и терпеливо переносить все тяготы, кото рые подчас бывают неизбежны“. Благочестие, преданность, правдивость, стремление быть слугой Отечества — эти качества воспитывались у кадетов за школьной партой как самые необходи-мые для нормальной полноценной жиз-ни. Может быть, кому-то из вас, ребята, они покажутся устаревшими и совсем не

обязательными в наше время, которое живёт совсем по другим законам. Но всё же, согласитесь, эти человеческие каче-ства по-прежнему относятся к вечным ценностям. И сегодня все кадетские кор-пуса объединяет стремление продолжить традиции кадетского воспитания и фор-мирования людей, „способных с поль-зою и честью служить“ своей Отчизне. Эти учебные заведения представляются

мне здоровыми, сильными ветвя-ми, выросшими на старом, но очень крепком дереве с мощной корневой систе-мой. Жизненные

соки, питающие их, проходят по корням многовековых традиций: чести, граж-данской ответственности, глубокой по-рядочности, кадетской взаимовыручки и дружбы.

Д авайте посмотрим, как же строилась жизнь в кадетских корпусах? Как и

чему учили своих питомцев их наставни-ки? Какими они были, кадеты прежних времён, и какими были их учителя?

Чтобы почувствовать дух кадетского сообщества, перелистаем страницы вос-поминаний одного из воспитанников Первого кадетского корпуса, Николая Семёновича Лескова, ставшего впослед-ствии известным русским писателем. О своих любимых наставниках во времена школьного детства он рассказал нам в повести „Кадетский монастырь“. С лю-бовью вспоминает писатель годы, про-ведённые в корпусе, и своих наставни-ков: директора Михаила Степановича Перского, эконома Андрея Петровича Боброва, доктора Зелинского и архи-мандрита Иринея, называя их истин-ными праведниками, ибо они „были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности, что лучших, кажется, и искать незачем“. Вспоминая свои ка-детские годы, Лесков рассказы-вает, „какими чертами своего примера эти люди отразились в на-ших душах и отпечатлелись на серд-це, потому что, грешный человек, вне этого, то есть без живого возвышаю-щего чувства примера, никакого воспи-тания не понимаю“. Годы его учёбы в ка-детском корпусе были далеко не лучшим временем: всё „святое и доброе больше, чем когда-нибудь пряталось от света“, — писатель говорит о годах после восста-ния декабристов, — „когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки, резвились в воде, по которой маслом плыла их, защищавшая нас от всех бурь, елейность“. Они учили детей своей безграничной преданностью и любовью к ним. Директор Михаил Степанович Перский был сам воспитан-ником этого же кадетского корпуса. Он учил только что поступившего в корпус малолетнего Лескова никогда не переска-зывать начальству о каких-нибудь шало-стях своих товарищей, потому что каде-ты никогда не прощали занимавшегося таким недостойным делом, называя его „ подъегозник“ и относясь к такому че-ловеку с презрением, иногда даже грубо и жестоко. Такой „самосуд“ воспитывал в детях понятие чести, „которым каде-ты бывших времен славились и не изме-

няли ему на всех ступенях служения до гроба“. Михаил

Степанович воспитывал своих пи-томцев так: „Он считал обязанно-стью служить для нас примером

опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и всё, что ни делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и ста-рались тщательно подражать ему“. Он был так предан своим подопечным, что находился в корпусе безотлучно, четыре раза в день он обходил все классы. Все очень дорожили его мнением, и самым большим наказанием от него были сло-ва: „Дурной кадет“, — которые он про-износил, касаясь кончиком пальца лба нарушителя. Лесков вспоминает, что это служило для всех ребят „горьким и па-мятным уроком, от которого заслужив-ший такое порицание часто не пил и не ел. И всячески старался исправиться и тем „утешить Михаила Степановича“. Их любимый наставник так занят был свои-ми подопечными, что для личной жизни, для создания семьи у него не оставалось времени и сил. Он говорил: „Мне прови-дение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных“. Он внимательно следил за успеваемостью кадетов, каждый день просматривал все журналы, и получивший плохую оценку

„Кадету“ Хоть мальчик ты, но, сердцем сознаваяРодство с великой воинской семьей,Гордиться ей, принадлежать душой.Ты не один — орлиная вы стая.

(К.Р.)

Сыны Отечества

14 15

боялся его сло-весного порица-ния даже боль-ше, чем теле-сного наказания, когда ротные ко-мандиры секли провинившихся. Директор был оразованным че-ловеком, мно-го читал, знал основательно три языка: француз-

ский, немецкий и английский, постоянно читал на этих языках книги. Ученики знали, что их любимый наста-вник ложился позже всех и вставал раньше всех. И эта его неутомимость тоже незримо воспитывала у ребят такое же отношение к делу. Лесков говорит, что была у их директора не только честность, но „доблесть, которую мы, дети, считали „своею“, нашею, кадетскою“, потому что он был выпускником этого же кадетско-го корпуса, „и в лице своём олицетворял для нас дух и предания кадетства“.

Отрадно, что кадетские корпуса, созда-ваемые в наши дни, тоже стремятся возродить „дух и предания“ кадетства. Конечно, и в истории кадетского движе-ния были разные времена, ведь всё, что происходило в стране, тут же отража-лось и на жизни кадетов. Лесков вспоми-нает, как при директоре графе Ангальте в корпусе велось обучение иностран-ным языкам: „До воцарения императора Павла корпус был разделён на возрасты, а каждый возраст — на камеры. В каж-дой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые „аббаты“, французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Аббаты жили вместе с кадетами и даже вместе спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны все были говорить. Он этого знание иностранных

языков между кадетами было очень зна-чительно, и этим, конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений“.

Через год после декабрьского восстания главным директором всех корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева — Кутузова был назначен генерал-адъютант Николай Иванович Демидов, человек совершенно безжалост-ный, получивший у кадетов прозвище „варвар“. Ситуация в корпусе изменилась.

Лесков пишет: „Библиотеку приказали „за-переть“, в му-зеум не водить и наблюдать, чтобы никто не смел при-носить с собой никакой кни-ги из отпуска. Если же от-кроется, что, несмотря на запрещение, к т о - н и б у д ь принёс из от-пуска книгу, хотя бы и са-

мую невинную, или, ещё хуже, сам на-писал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказа-нию. Даже географические глобусы веле-но было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны надписи круп-ных исторических дат, — закрасить“.

И вот в это тёмное время доктор Зелинский помогал выпускникам ликви-дировать пробелы в знаниях. „Он не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться … дать хоть какое-нибудь на-правление нашим мыслям… он любил нас, он желал нам счастья и добра, а какое же счастье при полном невежестве? Мы годи-лись к чему-нибудь в корпусе, но выходи-ли в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших пра-вил, но совершенно ничего не понимая“. И вот доктор Зелинский забирал их в лазарет, давал читать хорошие книги, бе-седовал о жизни, „подшпиговывал, — как пишет Лесков, — то чтением, то беседами, он говорил, что в жизнь надо внесть с собой как можно более добрых чувств, способных порождать добрые настроения, из которых, в свою очередь, непременно должно вытечь доброе же поведение“.

Учил честной и праведной жизни каде-тов и другой их наставник — архиман-дрит Ириней, который не только вёл уро-ки Закона Божиего, но очень много вре-мени проводил со своими питомцами по-сле занятий. „Проповеди его были очень простые, тёплые, всегда направленные к подъёму наших чувств в христианском духе… Уроки же и лекции его отлича-лись необыкновенной простотой и тем,

что мы могли его обо всем спрашивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать“, — вспоминает о нём Лесков.

Эконом Андрей Петрович Бобров тоже учил кадетов своим собственным при-мером честному отношению к делу, за-ботливости, бескорыстию. Через его руки проходили большие деньги, но ни одной копейки к ним „не прилипло“, а своё жалование он полностью тратил на то, что покупал подарки для кадетов-выпускников: „Он давал всем бедным приданое — серебряные ложки и бельё. Каждый выпущенный прапорщик полу-чал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки и четыре чайных“. Андрей Петрович напутство-вал, вручая этот подарок: „Когда това-рищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое или трое… Так это и соизмерялось: на-кормить хоть одного, а чайком напоить до четырёх собратов. Всё до мелочей — и вдаль, на всю жизнь, внушалось о то-вариществе, и диво ли, что оно было“.

Вспоминая этих своих наставников, Лесков называет их истинными правед-никами: „Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, „сильнее других делают историю“. Своим собственным примером учителя и воспитатели форми-ровали из своих подопечных людей глу-боко порядочных, понимающих, что та-

кое честь и совесть.Много воспомина-

ний оставили каде-ты тех лет, когда их директором был будущий великий полководец Михаил И л л а р и о н о в и ч Кутузов, который сам был выпускни-ком Второго кадет-ского корпуса. „В корпусе была вве-дена строгая дисци-плина, сообразная с воинскими прави-лами“, — вспомина-ют кадеты. Но в то же время Кутузов с ними обходился ласково и того же требовал от офице-ров. Современники отмечали бесприме-рную заботу М.И.Ку-тузова о благе вве-

ренного ему юношества. Много внимания он уделял питанию кадетов, требуя каж-дый день подавать ему записку о том, „какое прошедшего дня для господ вос-питанников было кушанье, и объяснить во оных о доброте припасов“. Следил он за качеством знаний, особое внимание уделял математике. Для преподавания этого предмета пригласил академика Н.И.Фуса, автора учебников по алгебре и геометрии. В число учебных дисциплин Кутузов включил новый предмет: воен-ную тактику, который изучали не толь-ко кадеты, но и офицеры-воспитатели, а занятия по военной тактике вёл сам Михаил Илларионович.

В конце 1798 года Генеральным ди-ректором корпуса был назначен вели-кий князь Константин Павлович, кото-рый руководил корпусом до последних дней своей жизни, до 1831 года. В 1799 году великий князь принял участие в Итальянском и Швейцарском походах Александра Суворова. Он перенёс все тя-готы этих походов вместе с солдатами, поэтому прекрасно знал, какими долж-

Кадет Иркутского кадетского корпуса

Духовой оркестр кадетского корпуса

1-й класс Суворовского кадетского корпуса

16 17

ны быть русские офицеры, и старался в таком духе воспитывать подопечных ему кадетов. Особенно важным считал он вос-питание чувства содружества, которое передавалось из поколения в поколение по кадетской линии родства. Кадеты всех времен выносили из стен своих учебных заведений ощущение того, что все они принадлежат к одной дружной семье, которую назвал „орлиной стаей“ вели-кий князь Константин Константинович Романов в стихотворении „Кадету“. Мы выбрали его эпиграфом к этому неболь-шому рассказу о традициях и духе ка-детства.

Все российские царствующие осо-бы уделяли большое внимание ка-

детам, некоторые из них принимали на себя звание Шефа корпуса. Например, такими Шефами были Екатерина II, им-ператор Александр II, Николай II. Со времени правления Николая I в корпус для обучения „фрон-ту“, то есть строевой подго-товке, на летние лагерные сборы направляли сы-новей, внуков и род-ственников россий-ских императоров.

В 1909 году цесаревич Алексей Нико-лаевич был зачислен в корпус, который он закончил в 1916 году и получил же-тон выпускника.

Самых видных учёных привлекали для написания учебников и составления учеб-ных программ для кадетов. Постепенно складывалась система обучения, соот-ветствовавшая самым высоким требова-ниям, которые закладывались при созда-нии кадетского корпуса. „Надо взрастить младенца здорового, гибкого и крепкого, вкоренить в душе его спокойствие, твер-дость и неустрашимость“, — так было сказано в приложении к „Уставу“ кадет-ского корпуса, разработанного генерал-поручиком Иваном Ивановичем Бецким, который был Генеральным директором этого кадетского корпуса с 1766 по 1773 год.

З аканчиваю мой рассказ о кадетском движении словами известного не-

мецкого естествоиспытателя Александра Гумбольдта, который, посетив Россию в 1829 году, сказал полушутя-полусерьёзно: „Как счастлив я был бы, если бы мог знать всё то, что знает русский кадет“.

Материал подготовила

Галина Крупина

Отец Елены ещё спал, когда она тихо вышла из пещеры с топором и куском материи. Утро было тихое и ясное. Спу-стившись к берегу, она уви-дела за выступом большого камня двух небольших чере-

пах, мирно спавших на отмели, едва по-крытой водой. Елена осторожно подошла к ближайшей из них и только что наме-ревалась перевернуть её, чтобы овладеть ей, как та быстро юркнула в воду. Другая черепаха ещё рань-ше успела скрыть-ся под водою.

Елена подосадова-ла на свою оплош-ность и пошла оты-скивать жердь для флага. Вдали, у бе-рега, рос непрони-цаемый лес каких-то чрезвычайно тонких, стройных деревьев, из кото-рых некоторые до-стигали пятидеся-ти футов вышины.

Подойдя к это-му лесу, Елена, к удивлению своему, увидела, что эти деревья точь-в-точь похожи на бамбуковую палку отца, которую она видела дома. Она никак не воображала, чтобы тростник мог достигать такой нео-бычайной высоты.

Теперь только ей стало понятно прочи-танное недавно интересное путешествие по Китаю, в котором говорилось о страш-ных непроходимых бамбуковых лесах, в которых дикие звери подстерегают свою добычу. Китайцы с замечательным ис-кусством выделывают из бамбука не только бумагу, мебель и всевозможные другие предметы, но даже строят дома,

мосты, корабли.Тут же, около бамбука, росло другое

низкое растение с длинными узкими ли-стьями, в котором Елена узнала сахар-ный тростник.

Вырубив несколько жердей, она очи-стила их от сучьев и понесла на гору, с которой открывался широкий вид на море.

Когда она поднялась наверх, в груди её шевельнулась тайная надежда увидеть в океане белеющий парус.

Но напрасно на-водила она подзо-рную трубу по всем направлениям, на-прасно зорко всма-тривалась в далёкий горизонт — насколь-ко хватало глаз, на необозримом поле вод не видно было ни малейшего пят-нышка. Перед нею расстилалось одно синевато-зелёное море, сливавшееся вдали с голубым сво-дом неба.

С глубоким вздо-хом развернула она кусок голубой ма-

терии и привязала его к тонкому концу самой высокой жерди, рассчитывая употребить другие в виде подпорок.

Но сколько она ни искала, нигде не могла заметить на горе ни расселины, ни другого подходящего места, где можно было бы прочно водрузить флаг.

Разбросанные на горе камни и обломки скал навели её на мысль собрать их для этой цели в груду. Не прошло и часа, как длинная жердь с высоко развевающимся большим флагом была со всех сторон об-ложена грудой камней.

ЕлЕна-Робинзон

Глава 14

Забытая книга

Черепахи

Выпускник 1804 года писатель Федор Глинка

18 19

Не без волнения смотрела Елена в про-должение нескольких минут на этот дви-жущийся, как бы живой, кусок материи, а затем, окинув ещё раз глазами далёкий горизонт, с обманутой надеждой спусти-лась к отмели.

Набрав десятка два устриц, она отпра-вилась к пещере и ещё издали заметила, что отец стоит у входа и, по-видимому, с тревогой поджидает её.

Успокоив его, Еле-на решила тотчас же начать перено-сить вещи с морско-го берега, опасаясь новой бури.

Эта работа заняла у неё весь день.

В особенности тя-жёлым оказался пропитанный во-дой тюк материи. С большим трудом перекатывала она его по берегу. Вка-тить же его на гору нечего было и ду-мать. После недол-гого раздумья она развернула его, раз-резала на большие куски и таким обра-зом перенесла их в пещеру.

Только теперь вспо-мнила Елена о своих пернатых питомцах, весь день оставав-шихся без пищи и, вероятно, умирав-ших с голоду. Горь-ко упрекала она себя за свою рассеянность. Несмотря на поздний час, она нарвала горсть спелых ягод и побежала к отдалённой беседке. Но каково было её удивление и горе, ког-да она нашла гнездо пустым. Вероятно, голод заставил бедных птенцов покинуть его.

На следующее утро Елена спустилась к озеру за водой. Среди каких-то белых водяных растений она, к радости своей, увидела двух едва оперившихся лебедей, в которых тотчас признала своих питом-цев. Она стала бросать им ягоды, но ле-беди не подплывали близко, а держались в отдалении.

Елена очень пожалела, что упустила случай приручить этих интересных птиц, но поправить дело было уже поздно.

Только теперь она обратила внимание на прекрасное водяное растение, около

которого плавали лебеди. Роскошные белые цветы с розоватым оттенком кра-совались среди больших щитообразных листьев стального цвета, большая часть которых покоилась на воде и сверкала подобно серебру.

Вырвав один цветок с корнем, Елена зачерпнула в чашку воды и, вернувшись к отцу, описала ему этот замечательный цветок.

— Это лотос! — сказал старый мо-ряк, ощупывая длинный стебель вместе с корнем. — Я видел этот цветок в Китае, где корня-ми этого замеча-тельного растения, содержащими в себе очень много муки, кормятся сотни ты-сяч людей. Кроме того, надо сказать тебе, друг мой, что это растение имеет также и историче-ское значение. В древние века его воспевали не толь-ко поэты. Художни-ки изображали его на памятниках как символ плодородия. В Египте, на колон-нах развалин Кар-нака, и теперь ещё можно встретить изображение этого цветка. Помнишь, Елена, ты мне дома

читала Гомера? Я теперь вспом-нил то место, где он говорил о

лотосе как кормильце народа: „Кто толь-ко отведывал растение лотос“… Цветок этот известен с незапамятных времен не только в Египте, Индии и Китае, но цве-тёт во всём своём великолепии даже и в устье Волги. Однако нигде его не чтут так высоко, как в Китае и Индии. Там он пользуется не только любовью народа, но считается любимцем бога Будды, храмы которого всегда украшаются этими цве-тами, символизирующими собою всё пре-красное и непорочное. Народ верит, что души усопших собираются в известный день среди лотосов, и готовит им торже-ственную встречу: к стеблям и листьям этого растения прикрепляют множество маленьких свечей и расставляют вокруг него пищу и питьё. Поздно ночью бог Будда является туда, садится на лото-

Бамбуковый лес

совый лист и начинает судить усопшие души, награждая или наказывая их по заслугам.

С любопытством выслушав интересный рассказ отца, в нескольких словах об-рисовавшего верование целого народа, Елена отправилась набрать для завтрака плодов и устриц.

На берегу она невольно остановилась перед несколькими роскошными паль-мами, широкая листва которых парила в недосягаемой вышине, пропуская че-рез себя только отдельные лучи знойного солнца. Среди тёмной зелени их красова-лись спелые заманчивые плоды.

Елена задумалась. Взобраться до вер-шины высоких пальм без лестницы было невозможно. После недолгого раздумья она побежала к бамбуковому лесу и хо-тела было вырвать несколько жердей, но бамбук не ломался, а только гнулся. Она побежала в беседку за топором и с его помощью вырубила две длинные жерди. Срубив с них ветви, она вырубила ещё несколько тонких жердей, наколола из них около тридцати перекладин и затем крепко перевязала их тонкими лианами, вполне заменившими ей верёвки.

Она так усердно занялась своей лестни-цей, что не заметила, как наступил пол-день. Пот градом катился с её загорелого лица. После нескольких тщетных попы-ток ей удалось наконец крепко связать перекладины — и лестница была готова. Оставалось только приставить её к паль-ме и достать плоды. Но после многих напрасных усилий Елена должна была отказаться от этой мысли. Несмотря на то, что лестница была сравнительно не тяжела, она никак не могла приподнять её и приставить к дереву.

Разочарованная, отправилась она к от-мели, нашла несколько устриц и верну-лась к отцу, которого уже начало трево-жить долгое отсутствие дочери.

— Не печалься, друг мой, — утешал он Елену, выслушав рассказ о неудачной попытке добраться до кокосовых оре-хов, — я помогу тебе приставить лест-ницу. Напрасно ты понадеялась на свои силы. Пойдём туда вместе.

Э. Гранстрем

20 21

Нет человека, в этом вы со мной согласи-тесь, ребята, кото-рый, придя в древний монастырь или храм, не удивился и не по-радовался бы от всего сердца древней могу-чей красоте их. Мы

не погре-шим против истины, если скажем, что их делает не-отразимыми совершенство пропорций, ритм, мера. А между тем, в этой красоте нет ни одного случайного элемента, который был бы сотворен единственно ради украшения: во всем скрыт свой глубокий смысл. Эти „таинственные знаки“, ко-торые оставлены нам, да-леким потомкам, древними зодчими подобны маяку в море, который своим светом помогает кораблям в их не-легком плавании.

Наш „Кораблик“ издаёт-ся в Пафнутьев-Боровском мона-стыре. Главный храм монастыря, собор Рождества Богородицы — один из самых прекрасных памят-ников древнего русского зодчества. Давайте, мои дорогие, не спеша обойдем вокруг собора и вниматель-но вглядимся в его архитектуру. Собор построен в конце 16 века мо-сковскими мастерами. Все, все — и стены, и купола, и окна, и дверные проемы, а также наружный декор, так называются всеразличные укра-шения, имеет свое значение, несет в себе особого рода знание о духов-ном предназначении человека, об устройстве Вселенной. Это знание не подвержено изменениям, оно проистекает из Слова Божьего.

Прежде всего, мы должны понять, что храм — это очень точный образ мира. Не только Земли, но и все-го сотворенного Богом мира: мира, который мир видим и осязаем, и мира невидимого. Удивительным образом, духовные законы, кото-рые лежат во основание всей нашей жизни, раскрываются в архитекту-ре храма.

Наш храм относится к крестово-купольным четырехстолпным хра-мам. Его конструкция состоит из двух главных частей куба и полу-сферы. Куб знаменует собой сотво-

ренный Богом мир, землю, а полусфера, что покрывает куб, является образом ду-ховного, горнего, ми-ра. Понимание земли как куба, а духовного мира как сферы при-надлежит глубокой

древности. Столпы, поддер-живающие своды внутри храма, и столпы, встроен-ные в стены и выступающие из них в виде лопаток, — конструктивная основа ве-щественного храма. Они же в духовном смысле — образ „Столпов Церкви“ — воинов-мучеников. Это по-тому так, что подвиг муче-ников, добровольное прине-сение в жертву своей жизни, есть самое близкое уподо-бление Христовой Жертве, принесенной Спасителем ради всех нас на Голгофе. Прежде, чем Церковь ста-ла сильной и могуществен-

22 23

ной, прежде, чем Ее признали государ-ства, Она была церковью мучеников. Своим твёрдым стоянием в вере, своей верностью святые мученики явились не-рушимым основанием, столпами Церкви. Столпы соединяют землю и Небо.

Входной портал широко раскрытый на-встречу входящим в храм, сужается к двери. В этом есть напоминание о сло-вах Господа: „Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их“ (Мф. 7, 13-14) Уступы сужающегося портала — знак тех ступеней очищения и испытаний веры, которые проходит каждый человек, приходящий к Церкви. Уступы портала имеют украшения — дыньки, эти украшения — знак: Господь ждет от нас духовных плодов. Что это значит? Это значит, что мы должны всю свою жизнь строить в соответствии Книгой Божественного Откровения — Евангелием. И обрести самое нужное для человека — Любовь.

Окно — это „око“ храма, дающее ему солнечный свет, который есть как бы отражение невещественного света Божественной благодати. Ее же мы по-лучаем через посредство ангельских сил. Именно поэтому окна храма получили изобразительную символику ангельских сил. Поэтому наличники имеют завер-шения — треугольные, пламеневидные, часто с изображением ангельских сил. Внутри храма на откосах окон сверху часто пишутся образы Архангелов, анге-лов или херувимов, а по бокам — образы святых, так как понятия святости и све-та очень тесно связаны между собой.

В византийской зодчестве форма главы являет собой полусферу — образ ровно-го сияния, или света Божия, сходящего с неба на нас. В русском зодчестве эта форма изменилась, приобрела образ го-рящего пламени. Это — знак пламени, огня, огненных небесных сил, несущих Престол Божий. Это и наше молитвенное горение к Богу и Божественный огнь, осеняющий нас. В некоторые эпохи это пламя превращается в образ воинско-го шлема. Таковы и главы Пафнутьева монастыря-витязя, который, как гроз-ный страж, защищал Русь от вражеских полчищ. Ярусы кокошников, окружаю-щих шею под главками храма, также уподоблены пламени и создают образ Небесных Сил бесплотных, предстоящих Престолу Божию и Его славящих.

Посмотрите, вот изящная и вырази-тельная архитектурная деталь, дополня-

ющая образ стены храма — аркатурный пояс. Столбики арочек, их дыньки и ка-пители являются знаками деревьев, кор-ней, плодов и крон. Так символически изображён Райский Сад. Такое же значе-ние имеет изразцовый пояс колокольни Пафнутьева монастыря.

Когда я рассказывала вам, дорогие мои, о храме вы наверное обратили внимание, как удивительно называются различные части храма: главка, шея… Будто мы го-ворим о человеке. Да, это так и есть, по-тому что человек призван стать храмом, в котором обитает Дух Божий. Храм же уподобляется человеку, сотворенному по образу и подобию Божию. Храм предста-ет перед нами как бы живым организ-мом, свидетельствуя тем самым о том, что Господь дает Свою Благодать только живой душе, ищущей Бога.

Нельзя не удивляться и не радовать-ся тому, что и мы приобщились к этому знанию. Храм рассказал нам о том, что человек есть любимое творение Господа,

образ и подобие Его. Узнаем, что человек в земной жизни определяет свое место в Вечности. И нет ничего в человеке, что было бы скрыто от Господа. Мы узна-ем, что зло никогда не сможет победить Добро, ибо всесилен и властен над миром один лишь Господь.

Весь объятый Божест-венным огнем благодати Божией, устремленный к небу православный храм есть свидетельство того, что мы живем в БОЖЬЕМ мире. И только Церковь Божия сможет нас нау-чить жить полной радостной жизнью.

Ирина Есинская

24 25

Строил Стефан Лазаревич монасты-ри, поддерживал монас тырские школы, стараясь, чтобы книжной премудростью могло овладеть всё больше сербов, и сам он любил старинные книги. Как и прежние властели сербские, на которых всеми силами стремился он походить, славился Стефан нищелюбием. В доме у него всегда готовы были комнаты для странников и бездомных, нередко вече-рами выходил он переодетым на улицы города, за ходил в самые бедные дома и оставлял там деньги, одежду или пищу. Тех, кто по старости или болезни не мог служить ему, князь продолжал кормить и содержать, и вообще он оказывал по-мощь всем пострадавшим от пожара или другой беды.

Внешним своим обликом, тихостью, строгостью и в то же вре мя мягкостью в обращении с людьми походил он на ино-ка. Все силы свои отдавал любимой Сер-бии, для которой был Стефан Лазаревич и мужем, и отцом.

Пока жива была княгиня Милица, он во всём старался слу шаться матери. Он был уверен, что она знает, как поступил бы в том или ином трудном положении князь Лазарь. А Стефан хо тел быть во всем продолжателем дела отца.

Княгиня Милица оставила любимо-го сына, когда увидела, что он разумно правит сербами. Уже в глубокой старо-сти она пост риглась в монахини с име-нем Евгении.

Четыре года провела она в иноческой келье. Душа её страда ла и не могла за-быть то трудное время, когда пришлось ей быть матерью несчастного и отовсюду гонимого народа. Сколько пролила она слёз над погибшими братьями и сыно-вьями, сколь ко раз надрывалось сердце, предчувствуя гибель дорогого оте чества. И муж её возлюбленный давно покинул Милицу, и милая дочь томится в гареме у нечестивого султана, и сын ходит к нему на поклон и бьётся за него на ратном поле. Она подолгу моли лась, и только тогда

оставляла её тоска, и душа стремилась на небо, туда, где ждал е ё д р а г о ц е нный Лазарь. Поздней осенью 1405 года княгиня сконча-лась.

Первые десять лет правления Стефана турки были очень сильны. Они уже готовились взять Константинополь, но тут по явился у них в тылу страш-ный враг — Тимур, Железный Хромец, завоевавший 27 царств. Пирамиды из человеческих че-репов возвыша-лись на опустевших площадях Дели, Багдада, Дамаска. Вся Средняя Азия, Индия, Персия, Грузия и Армения были под властью жестокого завоева-теля.

— Кто ты, — пи-сал Тимур султану Баязету, — мура-вей туркоманский? Дерзнешь ли вос-стать на слона?

— Давно желаю во-евать с тобою, степ-ной разбойник, — отве чал Баязет.

Летом 1402 года Тимур и Баязет сошлись на по-лях Ангорских. Восьмисоттысячная армия Тамерлана без труда разбила стопя-тидесятитысячное

войско султана, в котором была почти треть сербов.

Тимур пленил Баязета и возил его для показа в железной клет-ке.

Стефан в союзе с греками попы-тался одолеть турок, поражён-ных Тимуром. Решительная битва произошла в ноябре того же года на Косовом поле. Но она не принесла настоящей по-беды ни той, ни другой стороне. Султан Сулейман примирился со Стефа ном. А тот, в свою оче-

Перед закатомГорестным было состоя-ние Сербии после битвы на Косовом поле. Видя её сла-бой и близкой к смерти, оживились прежние враги: не только турецкие всад-ники бесчисленным роем пова лили в Сербию, но и Венгрия отрывала кусок за куском у своего повержен-ного соседа, и боснийский король опустошал западно-сербские земли.

В стране царили величай-шая неизвестность и неу-строенность. Никто из сер-бов не знал, будет ли у него завтра кусок хлеба и родной дом. В любой день могли прийти враги-чужестранцы и разрушить всё, что было нажито поколениями серб-ских крес тьян.

В таком плачевном виде принял Сербию сын Лазаря Стефан Высокий. Без малого со-рок лет, до самой своей смерти в 1427 го ду, правил он своим отечеством в исключительно тяжёлых условиях. Он вынужден был отдать свою

сестру в гарем турецко-му султану и каждый год платил туркам дань в 20 тысяч золотых. Кроме того, большая сербская дружина, числом в не-сколько де сятков тысяч, должна была участвовать в войнах султана.

Стефан Лазаревич был достойным наследником своего свя того отца. Он во многом походил на князя Лазаря и так же больше заботился не о своём бо-гатстве и благополучии, но о тишине, мире и бла-годенствии Сербской зем-ли. Стефан шёл на многие унижения перед султа-ном и сдерживал гордых серб ских властелей, ко-торые стремились в сво-их маленьких облас тях

отбиться от турок и жить независимо. Они не понимали, что такая свобода временна и

ненадежна. Через год-другой придёт сул-тан с огромной ратью и не оставит живого

места в мятежном княжестве.

Деспот СтефанЛазаревич

Белград 15 века

26 27

шёл польский король Владислав, который одержал ряд побед над турками. В этом ему очень помогли серб-ские дружины. И по мирному договору 1444 года Турция вернула Джурадже его преж-ние владения.

Ещё десять лет пра-вил сербский князь. Княжество его было несравненно меньше прежнего королевст-ва, правители погра-ничных областей поч-

ти не подчинялись ему и попадали под власть Турции, Венгрии или Боснии. Никто в Сербии уже не ве рил в побе-ду над врагами, и когда в 1457 году Джурадже Бранкович умер, между его наследниками началась отчаянная борьба. В Сербии воцарились совер-шенный беспорядок и без властие.

А через два года некогда славное ко-ролевство Сербское об ратилось в сме-деревский пашалык — рядовую об-ласть турецкого царства, где властво-вали чиновники султана.

Т. Воронин

редь, наладил отношения с Венгрией и пе ребрался на север в Мачву, сделав сво-ей столицей Белград. Здесь он укреплял монастыри и крепости, содействовал купцам-дубровчанам и вообще прилагал все силы к тому, чтобы хозяй ственная жизнь в стране оживилась.

А вскоре в Турции разгорелась борь-ба за престол. Стефан поддержал прин-ца Мехмеда, и когда тот победил и стал султа ном, Стефан получил в управление почти все сербские земли.

Восемь лет Сербия была свободна от податей и участия в ту рецких войнах. Это был как бы последний лучик зака-та, осветив ший ненадолго предсмертные годы Сербского государства.

В 1427 году святой Деспот Стефан вне-запно скончался. В житии говорится, что стон и плач стояли по всей земле Сербской. В знак скорби воины стригли гривы своим коням, а женщины распу-скали волосы. Нет больше их любимого правителя, закатилось солнце, настает длинная тёмная ночь...

Джурадже Бранковичу было уже шесть-десят лет, когда он вступил на сербский престол. И сразу же со всех концов стра-ны начались военные действия. Турки заняли Косово поле, венгры двинулись к Белграду. Снова Сербия стала данницей султана, снова позорный выкуп должен был дать правитель Сербии: его дочь Мара была отдана в гарем турецкому властелину.

Джурадже пришлось вести отчаян-ную борьбу за свою держа ву в тече-ние всех тридцати лет правления. Тело Сербии разрывали между собой Турция и Венгрия.

А в 1439 году пала новая столица Бранковича Смедерево. Турки разграби-ли и опустошили страну. Как скот, гна-ли сербских невольников, прикованных

к одной цепи, и распро-давали потом за бесце-нок. И через два года вся Сербия была в руках ту-рок. Сыновья Джураджи, томившиеся в плену, были заподозрены в за-говоре против султана и ослеплены.

Теперь восьмидесяти-летний правитель, ли-шённый се мьи, власти и надежд, должен был один отстаивать своё отече ство. Но нигде не встречали турки тако-го сопротивления, как в Сербии. В это время особенно про-славились две небольшие дружины, сражавшиеся на юге страны под нача-лом воеводы Ни колы Скобалича. Когда Бранкович был уже близок к полному по ражению, эти дружины, отрезанные от основного княжеского войска, оказа-лись лицом к лицу с целой ордой турок под пред водительством великого визиря Мехмеда. „Мы решили лучше попла-титься своей жизнью, чем позволить на своих глазах увес ти наших жён к пога-ным туркам“, — писал Никола Скобалич сербскому князю. Сербы были так реши-тельны и мужественны, что быстро одо-лели в несколько раз превосходивший их турец кий полк. Мехмеду пришлось выставить всё своё многотысячное во-йско, и после ожесточённого боя сербы были разбиты, а Ни кола Скобалич по-пал в плен и был казнен.

Страна была на-кануне полного поражения, но нежданно на по-мощь к Джурадже Бранковичу при-

Деспот Стефан. Ктиторская композиция. Монастырь Манасия

Развалины замка Деспота Стефана. Гора Космей. Сербия

28 29

амая красивая женщина Европы…Белый ангел Москвы… Великая

русская святая…Будущая преподобномученица Елиза-

вета родилась далеко от России, в Гер-мании. Отец её был немецким герцогом, а мать — принцессой-англичанкой. У Эллы, как называли в семье будущую святую, было шестеро братьев и сестёр. Детей воспитывали в строгости. Девоч-ка с ранних лет приучалась к труду и порядку. Вместе с сёстрами она убира-лась в своей комнате, растапливала боль-шой камин, выполняла другие домаш-ние дела. Мама Эллы, принцесса Алиса, много помогала страдающим людям. Она часто посещала больницы, дома инвали-дов и сиротские приюты, брала с собой и детей. Юная Элла очень жалела несчаст-ных, старалась принести им радость. Вместе со своими сёстрами она собирала букеты и украшала ими печальные боль-ничные палаты.

Элла очень любила природу, особен-

но цветы. С ранних лет она умела вос-хищаться настоящей красотой. Девочка могла подолгу любоваться каким-нибудь цветком, умела красиво рисовать. Она прекрасно пела и играла на рояле. Но больше всего Элла любила молиться Богу и читать Священное писание. Елизавета не была знакома с истинной, православ-ной верой; как и все её родные, она была воспитана в протестантизме. Поэтому де-вочка не знала о величии Пресвятой Бо-городицы, не могла соединиться со Хри-стом в Таинстве Причастия (протестанты думают, что Литургия — это всего лишь воспоминание о Христе, а не настоящая встреча с Ним). И всё же Элла горячо ве-рила в Бога, старалась угождать Ему.

Мир и любовь царили в семье. Тихо тек-ла счастливая жизнь. Но… Произошло несчастье. В 1876 году в городе началась эпидемия дифтерита. Заболели все дети, кроме Эллы. Они лежали с высокой тем-пературой в своих постелях и едва мог-ли дышать. Мать самоотверженно забо-

Жития Святых

Сцена из любительского спектакля „Гамлет“. Офелия — Вел. Кн. Елизавета Феодоровна

Гамлет — Цесаревич Николай Александрович

30 31

тилась о них. А Элла горячо молилась: „Господи, Ты всё можешь! Исцели моих братиков и сестричек!“ И больные пошли на поправку. Только одной из девочек — четырёхлетней малышке Марии — ста-новилось всё хуже. Никакие лекарства не помогали. Маленькая девочка сконча-лась. А потом заболела сама принцесса Алиса. Врачи делали всё, что могли, но больная умерла.

орько плакали осиротевшие дети. Страшно горевал отец. Че-

тырнадцатилетняя Элла, забывая о себе, старалась хоть как-то утешить папу, за-менить младшим сестрёнкам и брату мать. Так закончилось её детство. Девоч-ка поняла, что жизнь — это крестный

путь, где надо переносить трудности и беды и помогать в этом другим.

Шли годы. Юная Элла пре-вратилась в ослепительно красивую молодую девуш-

ку. Кротость и добро-та светились в её за-думчивых глазах,

тонкие черты лица указывали на чи-стоту и благород-ство души. Мно-

гие знатные юноши сватались к прекрас-

ной принцессе, но Элла отказывала им. В сердце девушки жила любовь к молодому русскому кня-зю — брату императора Александра III, Сергею Александровичу. Моло-дые люди познакоми-лись, когда князь Сер-гей приезжал вместе с матерью в Германию. В те годы Элла была ещё девочкой-подростком. И вот, когда юной кра-савице шёл двадцатый год, она стала неве-стой русского великого князя. Элла покинула

родной город и вместе с со-провождавшими её родными

отправилась на свою но-вую родину.

С прекрасной невестой поехала в далёкую Россию и её двенадцатилетняя сестра Алиса.

Никто ещё не знал, какую судьбо-носную роль сыграет эта поездка в жизни девочки. На свадьбе сестры Алиса позна-комилась с шестнадцатилетним цареви-чем Николаем — наследником Русского

престола. Молодые люди искренне и чи-сто полюбили друг друга, и, несколько лет спустя, повзрослевшая Алиса стала царицей Александрой — супругой Рус-ского Императора.

В России пышно отпраздновали свадьбу молодого князя Сергея и его прекрасной невесты. Отец, брат и сёстры простились с Эллой и уехали домой, в далёкий не-мецкий городок Дармштадт. Елизавета осталась на своей новой родине. Она ста-ла усердно изучать русский язык, обы-чаи и традиции.

Молодые супруги не поехали в сва-дебное путешествие. Вместо этого они отправились в тихую усадьбу — село Ильинское, расположенное неподалёку от Москвы. Здесь было тихо и раздольно. Радостно пели птицы, ласково поблёски-вала на солнце река. Храм во имя святого Ильи Пророка радовал взор своим тёмно-зелёным куполом. Рядом стояли домики сельских жителей и шумел сосновый бор. Поселившись в Ильинском, Элла решила познакомиться с его жителями. Однажды, проснувшись рано утром, она вышла из своего деревянного двухэтаж-ного особняка и, взяв с собой русскую служанку, пошла к виднеющимся невда-леке крестьянским избам. Жители села радостно встретили молодую княгиню. А она, совсем не кичась своим высоким положением, зашла в одну из изб, затем в другую. Стала беседовать с их обитате-лями.

— Да как же вы живёте? — изумлялась она, видя бедность крестьян. — А есть ли у вас врач, больница?

— Живём помаленьку, барыня… — на-перебой отвечали селяне.

— А доктор к нам приезжает раза два в месяц…

Вернувшись домой, Елизавета расска-зала обо всём, что видела, своему мужу.

— Давай построим в Ильинском боль-ницу, — предложила она.

— Хорошо, — согласился Сергей Алек-сандрович.

этого дня Элла стала часто посещать живущих поблизости крестьян. Бе-

седовала с ними, помогала деньгами. А в Ильинском вскоре появилась больница.

Закончился медовый месяц, и молодые супруги вернулись к императорскому двору, в Санкт Петербург. Здесь им при-ходилось участвовать в балах, вести свет-скую жизнь. Элла умела найти общий язык со всеми людьми. Она обладала за-мечательным тактом и чувством юмора, всегда видела в людях их хорошие сто-роны и была очень приветлива. Красотой молодой княгини восхищались.

— На свете есть только две красавицы, и обе — Елизаветы, — говорили между собой придворные. — Одна — Елизаве-та Австрийская, супруга императора Ав-стрии, а другая — наша великая княги-ня.

Князь Сергей горячо верил в Бога и был очень благочестив. Он любил ходить в храм, никогда не пропускал воскрес-ных богослужений. Елизавета посещала церковь вместе с мужем, хотя всё ещё оставалась протестанткой. Она выстаи-вала длинные богослужения, вслуши-валась в молитвенное пение хора, взи-рала на древние чудотворные образа… Чистая душа молодой женщины горячо молилась в эти часы, стремилась к Богу, чувствуя, насколько православная вера выше той, в которой она была воспита-на. Но перейти в неё она не спешила. Элла долго проверяла искренность свое-го решения. „Может быть, на меня про-сто действует красота и торжественность службы? — думала она. — Или моя душа хочет верить так же, как мой любимый муж и все окружающие?“ Но шли годы, и стремление к православию делалось всё сильнее. Не что-то земное, внешнее, а совесть и искренняя любовь к Богу по-буждали молодую женщину стать право-славной христианкой. Она начала читать духовные книги, сравнивать две рели-гии. И всё яснее видела, что истина — в Православии.

Окончательное решение Элла приня-ла, побывав на Святой земле. Император Александр III выстроил в Иерусалиме, в Гефсиманском саду, величественный храм в честь святой Марии Магдалины. Но присутствовать на освящении церкви он не смог — слишком много было го-сударственных дел. Поэтому царь пред-ложил поехать вместо себя младшему брату — великому князю Сергею. Вместе с императорским посланником отправи-лась в путь и его любимая супруга. Кня-гиня Елизавета очень радовалась поездке на Святую Землю. Она горячо молилась у Гроба Господня и в Вифлееме, где ро-дился Христос, побывала вместе с мужем на святой реке Иордан и на горе Фавор, где преобразился Спаситель. И во всех этих святых местах молодая женщина просила Бога: „Господи, укажи мне волю Твою! Оставаться ли мне в той вере, в ко-торой меня воспитали отец и мать, или принять русскую веру, которая так при-влекает моё сердце?..“

Красота и благодать Святой Земли пора-зили сердце Елизаветы. Здесь вез-де чувствовалось присутствие Христа. Среди этих деревьев и камней Он жил и

учил людей, молился и страдал. Здесь Он претерпел страшную казнь и воскрес из мёртвых. Вот Гефсиманский сад, где мо-лился перед Своим Распятием Господь. Древние оливковые деревья с толстыми узловатыми стволами… По преданию, им уже почти две тысячи лет — эти деревья были молчаливыми свидетелями молит-вы Божественного Страдальца. На горе Елеон, откуда Христос вознёсся на небо, возвышается колокольня православного монастыря. Жители Иерусалима называ-ют её „русской свечой“.

— Как же здесь хорошо… — задумчиво произнесла княгиня Елизавета. — Я хо-тела бы, чтобы меня похоронили в этих святых местах.

Молодая женщина не зна-ла, что произносит проро-чество. Пройдёт три деся-тилетия — и её тело, уже не тело, а мощи святой мученицы, перенесут в Иерусалим из далёкой России и погребут в хра-ме, на освящение которого она приехала теперь…

ернувшись в до-мой, Елизавета

твёрдо решила принять пра-вославную веру. Молодая женщина очень беспо-коилась, что этим она с и л ь н о о г о р ч и т своих род-ных — отца, бабушку, бра-та и сестёр. Но она знала, что главное — быть честной перед Богом, исполнять Его волю. Ели- завета Фёдо-ровна чувство-вала, что Пра-вославие — и с т и н н а я вера, знала, что ни-что не мо-жет быть выше её. И она стала православной хри-стианкой.

Алина Сергейчук(Продолжение следует)

В одеждах XVII в. Вел. Кн. Елизавета Феодоровна,Супруг её Вел. Кн. Сергей Александрович Романов

32 33

Доводилось ли вам, ре-бята, побывать в Красно-камске, что стоит на реке Каме? Может быть, вы даже не знаете, что есть такой город на Урале? Он, конечно, не древ-ний, не то, что Суздаль или, например, Боровск. Красно-камску всего 70 лет. А вспомнила я о нем потому, что там есть дет-ская театральная школа. И специальные классы, в которых обучают всем премудростям театрально-го искусства. Это только кажется, что был бы та-лант — и роль готова. На самом деле — без труда не вынешь и рыбку из пруда.

Однажды ребята из Краснокамска приехали в Москву на фестиваль и по-казали спектакль по рас-сказу А. П. Чехова „Маль-чики“. Школьные театры очень любят Чехова, ста-вят они и „Ваньку“, кото-рый писал письмо дедушке на деревню, и „Каштанку“, и „Детвору“.

Помните „Мальчиков“? О чем рассказ? „О том, как гимназисты задума-ли бежать в Америку“, — скажет один из вас. А еще о чем? „О том, что у них ничего не получилось“, — добавит другой. Так-то оно так, да не совсем. Побег в Америку — это ведь только повод для Чехова, чтобы сказать самое важное. У этого замечательного пи-

сателя все самое глав-ное как бы скрыто. Его не увидишь сразу: его надо „вычитать“ и рас-познать. Это для него сокровенно. Главное в расска-зе и спектакле… Впрочем, давай-те по порядку. На сцене мы видим семью Королевых : папа, мама, тетя, дети и д омочадцы . Сразу видно, что это проис-ходит не сегод-ня, а более 100 лет назад. И об-становка, и ко-стюмы, и осан-ка, и ритмы… все кажется оттуда — из XIX века. Д е й с т в и е происходит н а к а н у н е п р а з д н и -

ка Рождества Христова. Девочки делают из бумаги белых ангелочков и при-крепляют их к абажуру. Мама помогает им. Все так мило и спокойно в доме. И вдруг — звонок колоколь-чика. Приехал на кани-кулы гимназист Володя. Радостные ахи и охи, объ-ятия и поцелуи. А в углу, в тени, неподвижно стоит мальчик, ученик второго класса Чечевицын. Так его представил Володя, а папа Иван Николаевич на-зывает его „Господином“. Конечно, ребята в зале ве-село смеются и над „честь имею представить“, и над „господином“, и над фами-лией Чечевицын, особен-но когда младшая сестра Володи Маша сообщает: „А у нас вчера чечевицу гото-вили“. Весело нынешним школьникам смотреть на гимназистов-фантазеров, которые надумали бе-жать в Америку. Забавно слушать Чечевицына: „…Когда стадо бизонов бе-жит через пампасы, то дрожит земля, а в это время мустанги, испугав-шись, брыкаются и ржут“. Но для мальчиков Чехова это все очень серьезно и опасно. Обратите внима-ние: задуман побег в со-чельник, когда все верую-щие люди строго постят-ся, как вы помните, ребя-та. Зачинщик Чечевицын всячески уговаривает Володю. Мы даже не зна-ем, как зовут старшего то-варища Володи. Чехов не дал ему имени. Это ведь не просто так. Володя, мальчик искренний, по-слушный, правдивый, лю-бящий маму, никак не хо-чет обманывать и хитрить. А Чечевицын толкает его на преступление: нужно

взять тайком, а попросту украсть, сухари для пу-тешествия. Володя про-сит добрую честную ку-харку добыть сухари лю-быми способами. Бедная женщина плачет, но вы-полняет просьбу. Сестры Володи, заподозрив нечи-стое, подглядывают и под-слушивают мальчиков. Они узнают, что те реши-ли бежать в Америку, что им „придется сражаться с тиграми и дикарями, добывать золото и слоно-вую кость, убивать врагов, поступать в морские раз-бойники, пить джин ив конце концов жениться на красавицах“. Старшая сестра Катя поучает сред-нюю Соню: „Ты смотри, не говори маме. Володя привезет нам из Америки золота и слоновой ко-сти“. Опять всем смешно от этого несоответствия: мальчики — и морские разбойники, девочки — и золото. На самом деле, если подумать, то не так и весело: один обман влечет за собой другой, вызыва-ет даже в душе малень-ких детей корысть. Одним словом, грех растет, как снежный ком.

Володя вовсе не трус, но ему жалко маму да и со-весть мешает обманывать. Он молится, просит про-щения у Господа, просит „сохранить мою бедную, несчастную маму“. В этот момент в зале тихо. А Чечевицын все искушает „бледнолицего брата“, ри-суя „героические“ карти-ны. Володя взбудоражен. И вот он уже хвалится красотами Америки перед крестьянским мальчиком. А тот вовсе не очарован. Ему милее свое, родное, русское, о чем он и гово-рит Володе. А в заключе-ние радостно сообщает: „А у нас, когда дьякон на колокольне звонит, за 100 верст слышно…“ „Что такое? — думаю я, — нет

этого у Чехова. Я накану-не рассказ прочитала“. А ведь как естественно это все звучит. И, представ-ляете, ребята, никто не догадался, что этого нет у Чехова. Да и эпизода с сухарями и кухаркой нет в рассказе. Есть лишь упо-минание, что гимназисты запаслись ножами и су-харями. Все это „дописа-ла“ руководитель коллек-тива „Хризолиты“ Анна Геннадьевна Сергина. „Разве можно так посту-пать?“ — скажет кто-то. Вообще-то нельзя, но в те-атре бывает сотворчество режиссера с писателем. Главное: во имя чего это сделано.

В финале гимназистов вернули домой. Побег не удался. „Володя, как во-шел в переднюю, так и за-рыдал, и бросился матери на шею“. Вот и покаяние произошло.

Так что же — об Америке это или о чем-то важном у Чехова и в спектакле? За легким сверкающим юмором высвечивается серьезное содержание. И все понимают: грех разру-шает человека, грех, как зараза, распространяется вокруг.

В спектакле взрослых играют педагоги, а де-тей — подростки. Очень

хорошо и дружно у них получается. Меня удиви-ло, как это все-таки се-годняшние школьники так искренне увлеклись историей, которая произо-шла так давно и совсем не похожа на современную жизнь. Об этом я спросила Анну Геннадьевну. И вот что она ответила: „Ребята у нас разные, есть труд-ные, грубые, даже жесто-кие. Но все они очень лю-бят играть добрые дела“.

Галина Литвинцева

„Мальчики“ из КраснокамскаДобрая жизнь

34 35

Совсем еще недавно в Москве на Рождествен-

ском бульваре жил Борис Викторович Шергин.

Белобородый, в синем ста-реньком костюме, сидел он на своей железной кровати и лас ково расспрашивал гостя:

— Где вы работаете? Как живете? В каких краях по-бывали?

До того хорошо было у Шергина, что мы порой за-бывали, зачем пришли, а ведь пришли, чтоб послу-шать самого хозяина. Борис

Викторович Шер-гин был великий певец.

За окном громы-хали трамваи и самосвалы, пыль московская осе-дала на стеклах, и странно было слушать музыку и слова былины, пришедшие из давних времен:

А и ехал Илия путями дальны-ми.

Наехал три до-роженьки нехо-женых...

Негромким был его го-лос. Порою звучал глухо-вато, порой по-юношески свежо.

На стене, над головой пев-ца, висел корабль, вернее модель корабля. Ее постро-ил отец Бориса Викторови-ча — архангель ский помор, корабел, певец, художник. И сам Борис Викторович был помор архангельский, корабел, певец и художник, и только одним отличался он от отца: Борис Викторо-вич Шергин был русский писатель необыкновенной северной красоты, помор-ской силы. Истории, кото-рые рассказывает он в кни-гах, веселые и грустные, случались во времена дав-ние и совсем близкие, и на всех лежит печать какого-то величественного спокой-ствия, вообще свойственно-го северным сказаниям.

Необыкновенного, мне кажется, строя была голова Бориса Шергина. Гладкий лоб, высоко восходящий, пристальные, увлажненные слепотой глаза, и уши, кото-рые смело можно наз вать немалыми. Они стояли чуть не под прямым углом к голо-ве, и, наверное, в детстве архангельские ребятишки как-нибудь уж дразнили его за такие уши. Описывая портрет человека доро гого, неловко писать про уши. Осме-ливаюсь оттого, что они сообщали Шерги-ну особый облик — человека, чрезвычай-но внимательно слушающего мир.

Облик Бориса Викторовича Шергина дей-ствительно напоминал о русских святых и отшель никах, но более всего он был похож на Сергия Радонежского.

Вдруг почему-то я вспомнил о медведях.Рассказал, как напугался однажды мед-

ведя, который „мне на ногу наступил“ — отпечатал свой след на моем следу. Гово-рил я взволнованно, и, наверное, в рас-сказе моем прозвучали нотки пережитой опасности.

— Людей, чистых душой, звери не тро-гают,— сказал Борис Викторович.— Мед-ведь, если человека встретит, в сторону уйдет. Медведицы бедовы. Не съест, а уж выпугат. Вот знако мая моя, Соломонида Ивановна, пошла по чернику. Вычесывает ягоду гребнем, глядь — медведица! И два медвежонка. Идет на Соломониду с рас-пахнутыми лапами. А спички были! При-жалась Соломонида к березе старой, дерет кору, подожжет — в медве дицу бросит. А медведица мох роет. Нароет моху — бро-сает в Соломониду, всю ее мохом залепи-ла. Долго так бросали-то, после уж разо-шлись, когда спички кончились.

Борис Викторович тут засмеялся, а я за-писал рассказ на ли сточке, не зная, что это фрагмент из его вещи „Соломонида Золотоволосая“. Моя запись отличается от принятой. Да у Шер гина всегда быва-ют варианты.

С медвежьей темы в тот вечер мы дол-го не могли слезть, и Борис Викторович много рассказывал. Это не был такой пра вильный, связный рассказ. Он вдруг вспоминал что-то, оттуда брал, отсюда черпал...

— А вот Борис Иванович Ерохин спал в обнимку с белым медведем. „Есть,— гово-рит,— у меня медведь. Мы с ним спим в охапку“.

Борис Викторович засмеялся. Кажется, его смешило это „в охапку“, и он повто-рил:

— „Я с ним,— говорит,— в море хожу да сплю с ним в охапку!“ Все-то они с медведями, что Сергий Радонежский, что Серафим Саровский... А волков нет у нас

на Севере... Покрови телем волков счита-ется великомученик Егорий. Что у волка в зубах, то Егорий дал...

Про медведя, что мне „на ногу насту-пил“, я думал написать охотничий рас-сказ и сказал об этом Шергину.

— У нас не говорят: охотник,— заметил Борис Викторо вич.— Охотник — это по гостям ходить или еще до чего. У нас го-ворят: — промышленник, промышлять... А ведь надо написать про того медведя. Слово — ветр, а письмо-то — век.

Я думал, что мы кончили о медведях, но Борис Викторович сделал мне все-таки еще один подарок. Не знаю, что он вспом-нил, да сказал вдруг задумчиво:

— А у нас у старосты в бороде медведь зиму спал...

Прощаться с Борисом Викторовичем ни-когда не хотелось. Да была уже полночь, и гости разошлись. Надо было спешить на поздний поезд.

— Покурим последнюю,— сказал Борис Викторович, и мы снова пошли в „каби-нет“.

О матери своей и об отце в беседах наших Борис Викторович вспоминал часто, вид-

Писатели Земли Русской

Удивительный рассказ-чик, писатель, сказочник Борис Викторович Шер-гин родился в 1896 году в Архангельске, в семье ко-ренных поморов, рыбаков и корабелов. Род Шерги-ных — очень древний и из-вестный в истории Севера, в роду Шергиных было много священников. Жизнь роди-телей Бориса Шергина, его детство и юность связаны с Городом (так — с большой буквы — писатель называл в дневниках Архангельск) и с морем. Воспоминания его о родителях, о родном доме овеяны счастьем. Жизнь, полная любви друг к другу, праведных трудов, увлечения „художеством“, навсегда становится для него светлым примером. Любовь к искусству Севера — к народному поэтическому творчеству и поморской „книжности“, иконописи и росписи по дереву, к му-зыке и слову, к народной культуре зародилась именно здесь. Еще в школьные годы Шергин стал собирать и записывать северные народные сказки, былины, песни.

Самые известные сборники рассказов, сказок проникнуты любовью и пониманием жизни русского севера. Каждая книга Бориса Викторовича Шергина открытие удивительного мира русских поморов — отважных мореплавателей, их неповторимого народного творчества. В следующих номерах „Кораблика“ мы опубликуем рассказы незабываемого рассказчика, рус-ского писателя Бориса Шергина.

36 37

выступал, но неудачно, потому что мело-дии у нас не совпадали. Один был сю-жет, а напев другой. И я со стыдом слез с эстрады. Мы с нею не спелись.

В большой коммунальной квартире на Рождественском буль варе у Бориса Викто-ровича были две комнаты: темная прихо-жая-столовая и вторая, посветлее,— ка-бинет в два окна. В при хожей висели че-тыре картины, которые поначалу трудно было рассмотреть.