zodiacopocket

Transcript of zodiacopocket

Arte & ZodiacoStoria, misteri e interpretazioni dei segni zodiacali nei secoli

Stefano Zuffi Alessandra Novellone

Arte & ZodiacoStoria, misteri e interpretazioni dei segni zodiacali nei secoli

SASSI

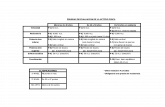

SOMMARIOINTRODUZIONE FIGURE IMMAGINARIE NEL CIELO STELLATOTra zodiaco e calendario: destini di Imperi e storie individuali Loroscopo cinese e i suoi dodici animali Il conteggio ciclico del tempo nel calendario delle civilt preispaniche Segni e costellazioni: liconografia zodiacale nellantico Egitto Dal mondo classico alle religioni moderne: lo zodiaco tra Cristianesimo e Islam La dimensione collettiva degli zodiaci medievali I segni zodiacali nelle citt del Medioevo: mosaici, sculture, portali ma anche fontane e orologi di piazza Preziosi calendari personali: larte zodiacale nelle corti del Quattrocento Umanisti, intellettuali e artisti appassionati di oroscopo Lapoteosi dello zodiaco nella Roma dei papi rinascimentali Il Manierismo e il tardo Rinascimento: zodiaco e potere Globi e mappe celesti nellEuropa barocca 9 10 10 15 15 18 22 22 30 35 38 40 48 53 55 65 73 83 93 103 113 119 129 139 149 159 168 172 173 175

I SEGNI ZODIACALI IMMAGINI E SIGNIFICATOARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE BILANCIA SCORPIONE SAGITTARIO CAPRICORNO ACQUARIO PESCI Glossario Bibliografia essenziale Indice dei nomi Crediti fotografici e ringraziamenti

INTRODUZIONEFIGURE IMMAGINARIE NEL CIELO STELLATODue cose riempiono lanimo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto pi spesso e pi a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me. Queste due cose io non ho bisogno di cercarle (...); io le vedo davanti a me e le connetto immediatamente con la coscienza della mia esistenza. Immanuel Kant, Critica della ragion pratica (1788)

Nellimmensit della notte, nel mistero delloscurit, ruotano gli astri: lontanissimo dal nostro punto di osservazione e da qualsiasi possibilit di terrena interferenza. Da millenni gli uomini osservano il firmamento, cercando nel tracciato delle stelle le segrete risposte alle eterne domande, o anche semplicemente un suggerimento per i banali fatti della vita o, ancora pi semplicemente, una misura stabile per il tempo che trascorre. Ma, appunto, il cielo notturno cambia ogni sera, le costellazioni compiono il loro giro inesorabile e immutabile lungo i sentieri del firmamento: con una impressionante e riuscitissima combinazione tra scienza e fantasia, il palpitare delle stelle stato ricondotto a una serie di segni e di immagini proiettate sullo sfondo della notte. Sulla base dei misteriosi tracciati del cielo, luomo ha cercato di comprendere e se possibile anticipare i fatti della terra, sovrapponendo la rotazione degli astri con il trascorrere dei giorni e delle stagioni, suddividendo il periodico passaggio delle costellazioni con lanalogo tracciato dei mesi, inanellando il lineare svolgersi del tempo con la ciclicit insita nelle sfere celesti. Con un ritmo costante i dodici segni dello zodiaco continuano a ruotare sulla nostra testa e intorno ai quadranti dei grandi orologi delle piazze o sugli intrecci di linee delle meridiane. Per ragioni di visibilit e di riconoscibilit, stata presa in considerazione la fascia celeste che accompagna da vicino il corso apparente del sole nel ciclo annuale (chiamato eclittica), e che comprende sette astri maggiori: oltre al Sole e alla Luna i pianeti visibili a occhio nudo (Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno). Questa fascia lo

PAGINA 2: Fratelli Limbourg, Lanatomia delluomo e della donna, tratto da Les Trs Riches Heures du Duc de Berry, pergamena, 1412-16, Chantilly, Muse Cond. PAGINA 4: Andreas Cellarius, Mappa dellemisfero meridionale, tratta da Atlas coelestis seu harmonia macrocosmica pubblicato da Joannes Janssonius, Amsterdam, 1660-61, (incisione colorata), collezione privata. PAGINA A FIANCO: particolare dellorologio astronomico sulla Torre dellOrologio di Padova. La versione oggi esistente una ricostruzione delloriginale progettato nel 1344 da Giovanni Dondi dellOrologio.

7

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

zodiaco, un termine derivato dal greco che significa composto da esseri viventi. La successione annuale dei dodici segni, assimilati a immaginarie figure umane o di animali, scorre dallAriete ai Pesci. Prende avvio con lequinozio di primavera quando cio il sole si sposta nellemisfero settentrionale, o, pi esattamente, quando leclittica interseca il piano equatoriale ed entra in diretta connessione con i quattro momenti salienti dellanno solare (i due solstizi e i due equinozi, coincidenti con le stagioni), con alcune caratteristiche corrispondenze immediatamente comprensibili, come la Bilancia a due piatti che ricorda il perfetto equilibrio tra giorno e notte alla fine di settembre. Quanto al legame tra astrologia e arti figurative, che verr ampiamente sviluppato in questo volume, va ricordata una affermazione di Federico Zeri, uno dei massimi studiosi internazionali di arte, dotato di una vastissima, profonda, quasi magica conoscenza della storia delle immagini, degli accostamenti apparentemente stravaganti e bizzarri, della necessit umana di esprimersi attraverso segni e simboli: nel mio mestiere di storico dellarte mi accaduto talvolta di trovarmi davanti a fatti cos imprevedibili e talmente singolari che (se vi fossi inclinato per stampo mentale e per educazione) mi sarei da tempo convertito alla fede nella predestinazione, nelle premonizioni e nel destino; cio, sarei diventato un cultore dellastrologia.

TRA ZODIACO E CALENDARIO: DESTINI DI IMPERI E STORIE INDIVIDUALIDalla Cina agli imperi precolombiani, dalle foreste dei Celti alle distese assolate della Mezzaluna Fertile, le grandi civilt del passato hanno sentito la necessit di definire graficamente e allegoricamente il ruotare del cielo; il meticoloso calcolo dei passaggi zenitali si unisce alla capacit di riconoscere e fissare una successione di figure, ciascuna delle quali portatrice di caratteri peculiari. Le civilt antiche hanno affidato alle stelle il significato pi intenso e profondo dellesistenza. Letimologia latina ci offre alcune splendide prove dello strettissimo legame tra le stelle e lanimo umano: la parola desiderio deriva da de sideris (letteralmente, dalle stelle: si chiede aiuto alle stelle per realizzare le nostre aspettative); il silenzio della notte propizio per riflettere,

con-siderare (in un dialogo interiore cum sideris, con le stelle); ma, attenzione, stare troppo lungo a rimirare le stesse ci pu far prendere freddo (ad sidera, assiderare davanti alle stelle), e dalle stelle pu discendere direttamente addirittura un disastro. Le altissime Ziqqurat babilonesi e le piramidi a gradoni erette nellAmerica preispanica erano concepite anche come osservatri per una ristrettissima cerchia di sovrani e di sacerdoti, ai quali era riservata linterpretazione del corso degli astri, e la responsabilit di trarne le conseguenze. La lettura dei segni celesti compare perfino nel Vangelo: i magi venuti dallOriente, probabilmente saggi astrologi legati alla religione zoroastriana, seguono il corso della stella cometa fino a Betlemme, dove incontrano Ges appena nato. Ma linflusso degli astri entrato in momenti importanti della storia di interi, grandi popoli. Celeberrima e drammatica , a tal proposito, la fine dellimpero azteco: il sovrano Motecuhzoma II (il nome viene spesso trascritto Montezuma) era suggestionato dalle premonizioni astrali al punto da ritenere la spedizione dei conquistadores guidati da Corts come lambasciata del dio Quetzalcoatl (il serpente piumato). Interpretando come segno nefasto una eclissi di sole (effettivamente avvenuta nel 1508) e numerosi altri segni astrali combinati con la meticolosa interpretazione del complicato calendario rituale azteco, il sovrano si lascia scivolare verso un destino che gli appare ineluttabile, condannando di fatto il suo popolo alla sconfitta pi rovinosa.

LOROSCOPO CINESE E I SUOI DODICI ANIMALILosservazione degli astri e il grande interesse per il cielo una componente fondamentale della cultura tradizionale cinese, espressa anche nella costruzione di elaborati osservatri, dotati di strumenti tecnologicamente avanzati: allinizio del Seicento, il gesuita italiano Matteo Ricci riusc ad essere ammesso allinterno della Citt Proibita di Pechino proprio grazie alle sue apprezzatissime conoscenze matematiche, astronomiche e astrologiche. Tuttora, il trattato scritto in impeccabile lingua mandarina da Li Madou (il nome adottato dal gesuita durante il suo soggiorno nel Celeste Impero), viene considerato un classico della letteratura scientifica cinese.

8

9

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

10

Il celebre oroscopo cinese, che risale a oltre due millenni prima di Cristo, allepoca dellimperatore Huang Ti, basato su un ciclo lunare e combina le figure di dodici animali con linflusso di cinque elementi primordiali, giungendo cos a una durata del ciclo di 60 anni. Diverse sono le leggende intorno alla scelta dei dodici animali. Secondo la tradizione pi diffusa, Buddha, sentendo avvicinarsi la fine della sua vita terrena, avrebbe chiamato a raccolta gli animali, dedicando un anno lunare ai primi dodici arrivati. Per primo si present il topo, che in realt aveva coperto gran parte della strada sulla groppa di un paziente e mansueto bue, per saltar gi proprio alla fine, lasciando al bue il secondo posto. Seguirono poi, nellordine, la tigre, il coniglio, il drago, il serpente, il cavallo, la pecora, la scimmia, il gallo, il cane e il maiale. Unaltra leggenda narra invece che lImperatore di Giada, il dio signore del Cielo, avrebbe scelto i dodici animali pi belli della terra per onorarli sotto forma di costellazioni. In verit, lImperatore di Giada aveva scelto prima di tutto un gatto,

SOPRA: Segni dello zodiaco che circondano i simboli dello Yin e Yang, dal tempio di Chengdu, periodo sconosciuto, pietra, Chengdu, Provincia dello Sichuan, Cina.

considerato il pi bello fra tutti gli animali terrestri. Il gatto, tradizionalmente pigro, avrebbe chiesto al topo di informarlo sul giorno in cui lImperatore di Giada sarebbe venuto a prendere gli animali per portarli nel firmamento. Il topo, geloso della bellezza del gatto, si guard bene dallavvisarlo, e cos, venuto a mancare allappello il gatto, lImperatore di Giada lo sostitu con il maiale. Da allora, linimicizia tra i gatti e i topi perdura insanabile... Secondo loroscopo cinese, esattamente come avviene per i segni zodiacali occidentali, i nati sotto ciascun segno hanno ben riconoscibili caratteristiche, che dovrebbero inoltre riflettersi sullandamento generale dellanno, di volta in volta dedicato a uno dei dodici animali. Tipico esempio dellarte cinese sono le serie di statuette in pietra o in ceramica, talvolta smaltate e dipinte, che raffigurano i dodici animali zodiacali, per lo pi sotto forma di esseri umani elegantemente panneggiati in lunghi mantelli ma con la testa zoomorfa. I laboriosi nati sotto il segno del Topo dovrebbero avere notevole successo in amore; il taciturno ma paziente

SOPRA: Il segno del maiale, periodo sconosciuto, giada, Durnham University, Oriental Museum.

11

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

Bue (a volte definito anche Bufalo, o Toro: si noti la corrispondenza con il secondo segno zodiacale occidentale) ispira fiducia; la Tigre intelligente, ma poco risoluta; lambizioso Coniglio (o Lepre) ha successo negli affari; il forte Drago rischia di compromettere la propria buona salute con la testardaggine; il silenzioso Serpente saggio e generoso; allopposto del Serpente, il Cavallo fin troppo loquace, allegro e giocherellone; la Pecora (o Capra) si distingue per leleganza e le capacit artistiche; limprevedibile Scimmia ricca di inventiva; lindaffarato Gallo ha molta fiducia in se stesso; il Maiale (o Cinghiale), infine, coraggioso e insieme gentile. Gli animali zodiacali compaiono nelle forme pi diverse nellarte del celeste Impero: dalle rappresentazioni monumentali in scultura alla ceramica (soprattutto nel periodo Tang), fino ai preziosi amuleti di giada di piccole dimensioni, e spesso di spiritoso naturalismo. Come molte altre attivit, in Cina lo scopo fondamentale delloroscopo per ogni individuo la ricerca dellequilibrio interiore. Conoscere i tratti salienti del proprio carattere, riassunti dallanimale zodiacale, un modo per cercare di sviluppare i lati positivi ed attenuare gli aspetti negativi: perfetta sintesi tra divinazione astrale e meditazione spirituale una larga pietra circolare scolpita nel tempio di Chengdu (la capitale della vasta regione del Sichuan, nella Cina centro-meridionale), dove i rilievi dei dodici animali simbolo dei destini individuali circondano linconfondibile raffigurazione dello Yin e dello Yang, le due forze che eternamente si contrappongono nel mondo e nellanimo umano.

PAGINA A FIANCO: Calendario Azteco, XV secolo, basalto, Museo Nacional de Arqueologia, Citt del Messico, Messico.

IL CONTEGGIO CICLICO DEL TEMPO NEL CALENDARIO DELLE CIVILT PREISPANICHEMentre veniva elaborandosi loroscopo cinese, anche nelle complesse culture mesoamericane si sviluppava un raffinatissimo calcolo ciclico del tempo, basato sullosservazione degli astri e su una serie di emozionanti leggende, con eterni combattimenti tra le divinit, astri che corrono nel cielo come le palle scagliate nello sferisterio e suggestive metafore naturalistiche (il cielo notturno, trapunto di stelle, viene paragonato al mantello chiazzato di un leopardo cosmico). Il calendario dei Maya e degli Aztechi viene

13

14

raffigurato come una combinazione di ingranaggi che ruotano uno dentro laltro: le pietre scolpite e i glifi che raffigurano i giorni sono spesso tra i capolavori della scultura preispanica. Il calcolo del tempo e linflusso sui destini nasce infatti dalla combinazione tra il calendario solare (costituito da 365 giorni ma senza bisestili: gli ultimi cinque giorni dellanno, cui se ne aggiungeva periodicamente un sesto erano considerati vuoti, e venivano di solito trascorsi nella pi totale inattivit, nellattesa un po ansiosa della rinascita di un nuovo ciclo annuale) e il calendario rituale di 260 giorni, basato sul passaggio del sole allo zenit della splendida citt di Copn, uno dei maggiori centri sacri dellAmerica centrale. La combinazione tra questi due cicli prende avvio quando le date dei due calendari coincidono e d vita a una sequenza di 18.980 giorni, vale a dire 52 anni: dopo di che, il conto ricomincia. Nei bassorilievi e nei codici dipinti, gli avvenimenti storici dei popoli preispanici sono datati con una serie di quattro cifre, che indicano il giorno, il mese rituale di 20 giorni (uinal), lanno di 360 giorni (tun) e il periodo composto da 20 tun, chiamato katun. A sacerdoti-astrologhi, favoriti dai posti di osservazione del cielo sulla vetta di altissime piramidi di pietra, era affidato il compito di calcolare con attenzione le caratteristiche propizie o nefaste di ciascun giorno, e di programmare di conseguenza feste, rituali, sacrifici o guerre: come nel nostro emisfero, anche nelle Americhe ogni periodo dellanno era governato da un dio diverso. Data la ciclicit relativamente rapida dei 52 anni, i Maya hanno aggiunto un ciclo lunghissimo, che dura oltre 5125 anni. Il conteggio ha preso avvio in una data corrispondente al nostro 6 settembre 3114 a.C., e scadr fra non molto, il 21 dicembre 2012: ma questo giorno, pericolosamente vicino, non viene indicato come la data della fine del mondo, semplicemente il punto di partenza di un nuovo ciclo... Va infine citato loroscopo celtico, a sua volta elaborato alcuni secoli prima di Cristo. Per i popoli che abitavano le foreste dellEuropa centro-settentrionale, la predizione del destino basata sulla metafora dellalbero. Oltre a manifestare visivamente il ciclo dellanno attraverso le stagioni, lalbero sintetizza lunit simbolica tra il sottosuolo (le radici), la terra (il tronco) e il cielo (le fronde). I druidi celtici hanno suddiviso il ciclo solare in ventun settori, in base alle caratteristiche di altrettanti alberi il cui ca-

rattere si riflette su coloro che sono nati in quei determinati giorni. Gli alberi delloroscopo celtico sono abete, acero, bagolaro, betulla, carpino, castagno, cipresso, corniolo, faggio, fico, frassino, melo, nocciolo, noce, olmo, pino, pioppo, quercia, salice, tiglio e ulivo.

SEGNI E COSTELLAZIONI: LICONOGRAFIA ZODIACALE NELLANTICO EGITTOResta un fenomeno veramente eccezionale il fatto che nel mondo occidentale i dodici segni dello zodiaco abbiano attraversato circa tre millenni senza variazioni: dallimpero babilonese al mondo greco-ellenistico (e, grazie alle campagne militari di Alessandro Magno, passando anche al versante indiano), dallEgitto del Nuovo Regno al Cristianesimo, il nome, la sequenza, la raffigurazione, labbinamento con pianeti e le caratteristiche dei dodici segni zodiacali sono rimasti sempre gli stessi. Le origini babilonesi ed egizie della sequenza zodiacale sono tuttora in parte riconoscibili: il segno dellAcquario, ad esempio, direttamente legato alla periodica e benefica inondazione del Nilo. Tuttavia, un contributo fondamentale alla determinazione dellattuale oroscopo stato offerto dal montaggio tra i simboli zodiacali e le divinit greco-romane. Limmagine allegorica dei dodici segni si arricchita di tutte le valenze mitologiche, letterarie ed estetiche del pantheon classico, con notevoli conseguenze dal punto di vista delle arti figurative: davvero si deve concordare con Andr Breton, secondo il quale lastrologia una grande signora, molto bella e venuta cos da lontano che non posso fare a meno di sottomettermi al suo fascino. Il documento pi significativo la grandiosa raffigurazione zodiacale del tempio egizio della dea Hator a Dendera (IV secolo a.C.): oltre ai dodici segni, gi perfettamente riconoscibili e analoghi alle raffigurazioni successive, il bassorilievo astrologico presenta anche i trentasei decani (le divinit astrali che presiedono, tre per segno, ai gruppi di dieci giorni) e i trecentosessanta paranatellonta, uno per ogni grado delleclittica. Queste ulteriori arcane e misteriose figure compongono un repertorio davvero fantastico di immagini e allegorie legate al firmamento, e ricompaiono nei codici miniati e nei cicli di affreschi astrologici del

15

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

16

XIV e XV secolo. Una completa e impressionante rassegna di queste figure fantastiche, che fanno immaginare un cielo gremito di immagini e personaggi, si incontra nella camera funeraria del grande faraone Seti I (padre di Ramesse II), la prima tomba nella Valle dei Re ad essere interamente decorata con raffinati bassorilievi dipinti su fondo giallo. Sulle pareti della sala in cui era collocato il sarcofago del sovrano si trovano testi astrologici, costellazioni, personificazioni e divinit astrali, secondo un programma iconografico che verr ripreso anche in sepolture successive. Il pantheon egizio talmente affollato che molto difficile orientarsi in una selva di oltre 400 divinit: passando dal Medio Oriente alla Grecia, i cinque pianeti trovano una precisa associazione astrologica e religiosa tra gli dei della Mesopotamia e quelli dellOlimpo. Il dio babilonese Marduk viene associato a Zeus (Giove per i romani); la bellissima dea Ishtar ad Afrodite/Venere; Ninurta a Kronos/Saturno; Nabu a Hermes/Mercurio; Nergal al dio guerriero Ares/Marte. Il passaggio delle immagini zodiacali dallEgitto alla cultura

SOPRA: Lo zodiaco di Dendera, dal soffitto di una cappella presso il tempio di Hator a Dendera, periodo tolemaico, 305 30 a.C., pietra argillosa, Parigi, Muse du Louvre. PAGINA A FIANCO: Bassorilievo mitraico raffigurante Fanete, (erroneamente identificato con Mitra), III secolo d.C., marmo, Modena, Museo Estense.

17

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

greco-latina, fino alle religioni misteriche della tarda classicit, compendiato in un rilievo del III secolo d. C. conservato nel Museo Estense di Modena. Vi compare al centro un giovane dio, talvolta identificato con Mitra: si tratta invece di Fanete, il bellissimo adolescente dotato di ali dorate, con in mano lo scettro e il fulmine, considerato il signore del tempo cosmico. Le spire che lo avvolgono simboleggiano la ciclicit delle stagioni, mentre tuttintorno scorre la fascia dei dodici segni zodiacali, che ruotano curiosamente in senso antiorario: proprio sopra la testa di Fanete si trova lAriete, il segno con il quale si apre la sequenza.

DAL MONDO CLASSICO ALLE RELIGIONI MODERNE: LO ZODIACO TRA CRISTIANESIMO E ISLAMPur con il suo corredo di miti classici, di simboli pagani e di allusioni a un destino astrale e arcano, che sfugge del tutto al libero arbitrio delluomo, lastrologia ha saputo a lungo perfettamente convivere con il Cristianesimo. Uno dei massimi pensatori medievali, san Tommaso dAquino, ha indicato un efficace compromesso tra lo studio dello zodiaco e le Sacre Scritture, affermando autorevolmente che i corpi celesti sono la causa di ci che avviene in questo mondo, ma non tutti gli effetti che producono sono inevitabili. Nelle parole del grande teologo domenicano si pu riconoscere un atteggiamento mentale e una disposizione danimo che rimarr a lungo nella cultura occidentale: il rapporto tra il destino (scritto, metaforicamente, nelle stelle) e la capacit di esercitare le nostre risorse personali, per comprendere meglio noi stessi e per cercare di non essere del tutto in bala della sorte. Profondo conoscitore della mentalit medievale, Umberto Eco ha ripreso e aggiornato il concetto, scrivendo con ironia si nasce sempre sotto il segno sbagliato e stare al mondo in modo dignitoso vuol dire correggere giorno per giorno il proprio oroscopo. Il caso forse pi significativo di sincretismo tra storia sacra e cultura zodiacale offerto dagli affreschi del Battistero di Padova, opera di Giusto de Menabuoi, uno dei massimi capolavori della pittura della seconda met del XIV secolo (1375-76). Il vano cilindrico interamente rivestito da un iridescente ciclo di affreschi, ottimamente conservati, in cui sono rappresentati scena

SOPRA: Cosm Tura, Madonna dello Zodiaco, 1460 circa, tempera su tavola, Venezia, Gallerie dellAccademia. PAGINA A FIANCO: Giusto de Menabuoi, La crezione del mondo, 1375-76, affresco, Padova, Battistero.

18

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

20

dopo scena i passi salienti della Bibbia, fino al culmine dellaffollatissimo Paradiso nella cupola. In uno dei primi scomparti, Dio Padre intento nella creazione del mondo: intorno alla Terra sono ben riconoscibili le sfere celesti, e soprattutto la larga fascia del firmamento zodiacale, con la consueta e ben riconoscibile raffigurazione della girandola dei dodici segni. Una prova ancora pi esplicita della compresenza di temi religiosi e zodiacali la Madonna dello Zodiaco dipinta dal ferrarese Cosm Tura intorno al 1460 e oggi nelle Gallerie dellAccademia di Venezia. Conservata nella cornice originaria, questa piccola ancona riflette il gusto acquisito dal pittore ferrarese durante gli anni della sua formazione padovana: un disegno nervoso e tagliente, inserito in rigorose inquadrature prospettiche, rivela dettagli sorprendenti, come i grossi grappoli duva, dai riflessi come di bronzo, e gli imprevedibili segni astrologici dipinti in oro sullo sfondo. I simboli sulla destra sono oggi perduti, mentre ancora ben riconoscibili sono lAcquario, i Pesci, il Sagittario e la Vergine sulla sinistra. Come avvenuto per il Cristianesimo, lastrologia si confronta senza problemi anche con la cultura, la scienza e la religione dellIslam. Originata dalla medesima fonte egizia e mesopotamica, e con comuni radici nel trattato di Tolomeo, la tradizione zodiacale islamica tra il XII e il XVI secolo ha avuto una raffinata evoluzione, sostenuta dalla stesura di trattati e dalla produzione di opere darte in cui i segni zodiacali corrispondono alla consueta, millenaria iconografia, ma con tratti caratteristici dellarte musulmana. Ne sono un esempio efficace le miniature realizzate tra la fine del Quattrocento e il pieno Cinquecento nellambito della corte di Costantinopoli, conquistata dagli ottomani: gli inconfondibili simboli zodiacali, corredati da scritte calligrafiche in arabo, vengono interpretati in modo lineare, delicato, di sorprendente fascino. Le miniature su pergamena, tipica arte di corte, riservata a una lite colta e raffinata, sottolineano il carattere intellettuale, o perfino filosofico, dello studio dellastrologia nella cultura islamica antica. Ne conferma uno splendido capolavoro di oreficeria, il disco in rame persiano conservato al Louvre, risalente al XII/XIII secolo, rivestito da fittissime e delicate incisioni. Il contorno esterno occupato da una iscrizione votiva, mentre la fascia centrale comprende le figure dei dodici segni zodiacali, inserite in un complicato e raffinato intreccio. Al cen-

PAGINA A FIANCO: Scuola ottomana, Il segno del Leone, XVI secolo, Parigi, Bibliotque Nationale de France.

21

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

tro, la grande e misteriosa immagine di una Sfinge ci ricorda che, nonostante loroscopo, il futuro pur sempre unincognita.

LA DIMENSIONE COLLETTIVA DEGLI ZODIACI MEDIEVALILe arti figurative occidentali mostrano come durante lintero Medioevo europeo il calendario perpetuo delle attivit mensili sia costantemente in rapporto con il ciclo delle costellazioni. Dalle sculture sui portali delle cattedrali ai pavimenti a mosaico delle cripte, dai grandi candelabri di bronzo ai cicli di affreschi, dai capitelli alle fontane, dalle vetrate agli arazzi, dagli orologi sulle piazze fino alle dimensioni spettacolari delle grandi figure di Benedetto Antelami per il Battistero di Parma, i segni zodiacali si combinano strettamente con i momenti della vita umana, con i lavori nei campi, con le virt cristiane. Laspetto pi significativo senza dubbio lallargamento del pubblico, fino a raggiungere lintera comunit. Si tratta di una fase storica e culturale molto particolare, e in un certo senso simile allet contemporanea. Oggi, in fondo, loroscopo si trova sulle pagine dei giornali pi diffusi, e occupa rubriche televisive: senza dubbio un tema popolare, e moltissime persone, pi o meno distrattamente, gettano unocchiata al destino del proprio segno. Allo stesso modo, durante il Medioevo la conoscenza dello zodiaco non affatto riservata a raffinati cultori e a specialisti nella lettura degli astri. Le immagini dei dodici segni, associate mese per mese alle faticose mansioni del mondo agricolo e contadino, appartengono alla non vasta cerchia di competenze e conoscenze della grande massa di persone che non sapevano leggere e scrivere, e basavano la propria cultura sui riferimenti visivi offerti dalle arti figurative. Anche per questo motivo, le raffigurazioni dei segni dello zodiaco nellarte medievale spesso appaiono semplificati, quasi rozzi, soprattutto se comparati con la raffinata scienza egizia o con le squisite interpretazioni successive. Eppure, questa immediatezza lineare conferisce alle immagini astrali una inaspettata quotidianit. Lassociazione francamente sconcertante tra questi millenari simboli di corpi celesti e la banalit faticosa dei lavori contadini ha un indubbio merito: riportare, per cos dire, lo zodiaco nella vita di tutti i giorni, far uscire la conoscenza dellastrologia dalla

SOPRA: al-Tabari, Abu Ja'far, Il segno del Sagittario, tratto da Ta'lim dar ma'rifat i taqvuim, 1498, pergamena, Dublino, The Trustees of the Chester Beatty Library.

ristretta cerchia degli intellettuali. Loroscopo cessa di essere un mistero esoterico, riservato a pochi, e si impasta con il sudore, con la terra, tra le rape e i maiali, tra le messi da raccogliere, i vigneti da curare, le botti e i ceppi da tagliare. Per converso, grazie alla presenza muta e arcana del ciclo zodiacale, il lavoro delluomo si carica di un valore cosmico, universale, solenne.

SOPRA: Il segno del toro, particolare, XII secolo, mosaico pavimentale, Bobbio (Piacenza), chiesa abbaziale di San Colombano.

I SEGNI ZODIACALI NELLE CITT DEL MEDIOEVO: MOSAICI, SCULTURE, PORTALI, MA ANCHE FONTANE E OROLOGI DI PIAZZAPer confermare il significato comunitario dello zodiaco tra lXI e il XV secolo si possono citare alcuni casi davvero spettacolari, come i mosaici pavimentali dellabbazia di San Colombano a Bobbio o quello, davvero straordinario, del Duomo di Otranto, firmato da maestro Pantaleone, entrambi risalenti al XII secolo.

22

23

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

24

Nel primo caso i segni e le figure che svolgono le attivit agricole sono inseriti entro una struttura architettonica, una sorta di loggiato romanico: luso di soli tre colori (bianco, nero, rosso) semplifica ulteriormente le immagini, corredate da malcerte, ma chiare, scritte latine in stampatello. Si ha quasi limpressione che la riconoscibilit dei segni, associata allimmediatezza dei nomi, trasformi questi mosaici in un sillabario, in un testo elementare per imparare a leggere. Ben pi complessa liconografia del pavimento di Otranto, concepito come un enorme Albero della vita sostenuto da una coppia di elefanti ed esteso a tutta la navata della chiesa pugliese. Vi si affollano reminescenze classiche, racconti cavallereschi, ebraici e veterotestamentari, che vedono come protagoniste una quantit di figurette realizzate con notevole efficacia espressiva, fra un tripudio di fogliame, di rami, di animali fantastici. Le allegorie dei Mesi, accompagnate dai segni dello zodiaco, occupano tondi che si intrecciano ai rami nella parte terminale della navata. Informazioni molto precise sulle conoscenze zodiacali medievali (tipico il caso della Bilancia sorretta dalle chele dello Scor-

SOPRA: Maestro Pantaleone, I mesi di novembre e dicembre, 1166, mosaico, Otranto (Lecce), Cattedrale. PAGINA A FIANCO IN ALTO: Nicola e Giovanni Pisano, fontana di piazza, 1270 circa, Perugia.

pione) vengono dai portali scolpiti e dalle vetrate dipinte. Si tratta sempre di opere darte ben visibili: chiunque entrasse in una chiesa o guardasse attraverso una finestra vi riconosceva facilmente il ciclo astrologico. il caso, sempre nel XII secolo, della affascinante Porta dello zodiaco, realizzata da maestro Nicol per la chiesa della Sacra di San Michele, arroccata su una rupe della Val di Susa, in un sito suggestivo e solitario. Un altro esempio della dimensione pubblica, cittadina assunta dallo zodiaco offerto dalla stupenda Fontana di Piazza di Perugia, realizzata intorno al 1270 da Nicola Pisano con lassistenza del figlio Giovanni Pisano. Concepita come intervento urbano di grande utilit, proprio al culmine della citt, davanti al Palazzo dei Priori e di fianco alla cattedrale, la fontana presenta una successione di rilievi e di sculture che compongono una sorta di enciclopedia del sapere tardo-medievale. composta da due vasche poligonali sovrapposte, con quella superiore di diametro inferiore; completata da una piccola conca bronzea arricchita da un gruppo scultoreo raffigurante le tre ninfe che rappresentano le tre virt teologali (Fede, Speranza, Carit). Le due vasche

SOPRA: Nicola e Giovanni Pisano, Il mese di giugno, formella della vasca inferiore, 1270 circa, Perugia. 25

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE PAGINA A FIANCO: orologio astronomico di Praga, quadrante astronomico con i segni zodiacali, iniziato nel 1410, Praga, Piazza della Citt Vecchia. IN BASSO: Filippo Calendario, Il segno del cancro con la Luna, XIV secolo, Venezia, capitello di palazzo Ducale.

poligonali concentriche sono decorate a bassorilievi: in quella inferiore sono rappresentati i simboli e le scene della tradizione agraria e della cultura feudale, i mesi dellanno con i segni zodiacali, le arti liberali, episodi della Bibbia, delle favole di Esopo e della storia di Roma; in quella superiore sono raffigurati, nelle statue poste agli spigoli, personaggi biblici e mitologici. Nelle lastre di tema zodiacale, i contadini intenti ai lavori mensili hanno una solennit e una nobilt che ricorda la grande statuaria classica: ad esempio, il macellaio che uccide il maiale ha la sobria potenza, la concentrazione e la forza di un sacerdote che compie un sacrificio rituale, cos come il mietitore che raccoglie le messi mature con la silenziosa solennit di un ancestrale rito religioso. Unulteriore conferma della diffusione e dellimportanza delle costellazioni in quello che possiamo considerare come arredo urbano delle citt tardomedievali viene da Venezia, e da un luogo specifico di grandissimo significato simbolico. Come noto, a Venezia la basilica di San Marco e Palazzo Ducale, vale a dire i massimi luoghi del potere religioso e del potere civile sulla citt e

26

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

28

sullintera Serenissima Repubblica, si allineano uno dopo laltro, componendo un equilibrio di splendore e un quadro architettonico davvero incomparabile. Nel portale principale della basilica, secondo la tradizione romanica, scolpito il calendario perpetuo dei dodici mesi dellanno con il corredo dei simboli zodiacali. Gli intagli, in ambito sacro, propongono per chi entra nella meravigliosa chiesa labituale messaggio della vita umana legata al lavoro, secondo il succedersi dei tempi e delle stagioni. Anche nella realizzazione e nella decorazione di Palazzo Ducale, meraviglia dellarchitettura civile gotica, la raffigurazione dei simboli zodiacali occupa un sito particolare, e questa volta con un significato diverso. Si tratta del capitello angolare del portico del palazzo, il primo che si incontra venendo dal Bacino di San Marco. Lo scultore, identificato tradizionalmente con un maestro di nome Filippo Calendario, ha avvolto il capitello in larghe e carnose foglie, dalle quali emergono, con balzante e perfino divertita vitalit, i pianeti, raffigurati e abbigliati sotto laspetto di personaggi del XIV secolo. Accanto ai pianeti, a due a due, occhieggiano i simboli zodiacali, perfettamente riconoscibili nella loro consolidata iconografia, eppure caricati di un brio inconsueto: si sta ormai aprendo la stagione delle fantasiose immagini astrali dellarte tardogotica. Dal punto di vista culturale, il capitello astrologico di Palazzo Ducale anche il segnale di una svolta di grande importanza: il ritorno allidentificazione tra i segni zodiacali e linflusso dei pianeti (o degli dei classici), piuttosto che lassociazione con i mesi e con i lavori nei campi. La fontana di Perugia e il capitello di Venezia ci dicono come nellarte gotica la raffigurazione dello zodiaco sia ormai uscita dallambito sacro, e si rivolga piuttosto allambito civico e laico. A partire dal XIV secolo le piazze delle citt europee si adornano di meravigliosi orologi astronomici, che spesso raffigurano anche i segni zodiacali o fanno sfilare figure e automi allo scoccare delle ore: lultima e forse la pi vistosa tra le forme popolari dellastrologia tardo-medievale, prima che la scienza e larte zodiacale ritornassero soprattutto nelle mani di cultori raffinati e di esperti. Valga per tutti lesempio del magnifico orologio di Praga, caso emblematico di come le conoscenze matematiche e astronomiche dellepoca si coniugassero con losservazione degli astri e pi in generale con la scienza astrologica. A Padova, Giovanni Dondi

PAGINA A FIANCO: Torre dellOrologio di Padova, particolare con lorologio astronomico costruito sul progetto trecentesco di Giovanni Dondi dellOrologio.

29

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

dallOrologio, medico, astronomo e filosofo, professore presso lUniversit, costruisce attorno alla met del Trecento un orologio astronomico, forse in parte derivato dallo studio di opere di autori arabi. A Venezia, di fianco alla basilica di San Marco, sorge la Torre dellOrologio: costruita su commissione della Repubblica di Venezia, la torre venne iniziata nel 1496. Con ogni probabilit il progetto si deve a Mauro Codussi, in quel momento architetto favorito per gli incarichi ufficiali di grande rappresentanza. Il magnifico quadrante dellorologio, in smalto blu con i segni zodiacali in bronzo dorato stato recentemente restaurato costituisce oggi uno degli esempi pi spettacolari al mondo di raffigurazione dello zodiaco negli orologi di piazza. Sempre in epoca medievale, si trovano esempi di raffigurazioni zodiacali nei codici miniati. Lesemlare qui riprodotto, di scuola portoghese del XIV secolo, mostra unoriginalissima iconografia, che vede nella fascia pi alta i segni dello zodiaco, pi in basso i dodici nativi del segno e quindi i sette figli dei pianeti.

PREZIOSI CALENDARI PERSONALI: LARTE ZODIACALE NELLE CORTI DEL QUATTROCENTOLa diffusione pubblica delle immagini zodiacali corrisponde cronologicamente, politicamente e culturalmente con lepoca dei liberi Comuni e con il ritrovato senso di una collettivit urbana, che trova coesione anche attraverso lidentit del destino simboleggiata dallo zodiaco. Nella successiva fase storica delle signorie, a partire dal XIV secolo, invece, loroscopo torna a essere un campo esclusivo, raffinato, prezioso, coltivato nellambito rarefatto e fiabesco delle corti signorili dEuropa. La prova pi evidente di questo fenomeno costituita dai codici miniati. Oggetti di fascino supremo e di costo altissimo, pazientemente realizzati nel corso di lunghi anni da parte di botteghe super-specializzate, i codici sono un autentico status symbol delle corti pi ambiziose e raffinate, e un tipico oggetto personale, dove si rispecchiano il gusto e le passioni di nobili committenti. Alla sequenza dei segni zodiacali sono dedicate ad esempio le pagine pi celebri e affascinanti de Les Trs Riches Heures du Duc de Berry, uno dei pi meravigliosi libri mai realizzati, mi-

PAGINA A FIANCO: Torre dellOrologio di Venezia, costruita tra il 1496 e il 1499 dallarchitetto Mauro Codussi. Il quadrante dellorologio in bronzo dorato e smalto blu.

30

31

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

32

niato dai tre fratelli Jean, Pol e Hennequin de Limbourg durante il secondo decennio del Quattrocento, gemma assoluta della produzione artistica del ducato di Borgogna. Lunico genere artistico del Quattrocento paragonabile alle miniature per prestigio, costo dei materiali e tempi di esecuzione la realizzazione di arazzi. Anche in questo ambito, che per lelevatissimo costo era riservato a un pubblico di assoluta lite, lo zodiaco occupa un ruolo di grande importanza. Splendido larazzo di manifattura ispano-fiamminga conservato a Toledo, un autentico tour de force di virtuosismo esecutivo, finezza di disegno, conoscenza astronomica, cultura classica, fantasia immaginifica. Larazzo si configura come una vera e propria mappa stellare, con precise indicazioni e riferimenti per la rilevazione astronomica; tuttavia, su questa trama di stelle si stende la magia di allegorie, di mostri, di personaggi, di dei antichi, di incontri impossibili che caratterizza, in fondo, tutta la storia iconografica dellastrologia. Le cadenze raffinate dei personaggi e gli abbigliamenti le-

SOPRA: scuola portoghese, Segni dello zodiaco con un gruppo di uomini (i nativi e i figli dei pianeti), tratto da Fisiognomonia di Rolando, pergamena, XIV secolo, Lisbona, Biblioteca del Palacio Nacional de Ajuda. PAGINA A FIANCO: Fratelli Limbourg, Gennaio (con i segni del Capricorno e dellAcquario), tratto da Les Trs Riches Heures du Duc de Berry, 1412-16, Chantilly, Muse Cond.

33

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

34

gati al gusto delle corti quattrocentesche, sullo sfondo di un giardino fiorito, conferiscono al ruotare delle costellazioni quasi il ritmo di una danza aristocratica, lontanissima dalle aspre immagini del lavoro nei campi del Medioevo. La raffigurazione di temi zodiacali negli arazzi trover il suo culmine durante il primo decennio del Cinquecento, con lesecuzione dei dodici Arazzi dei Mesi commissionati dal governatore di Milano Gian Giacomo Trivulzio, e tessuti a Vigevano seguendo i cartoni di Bramantino. Nelle corti tardogotiche (dove i segni zodiacali arrivano perfino sulle carte da gioco, come quelle realizzate da Andrea Mantegna per gli svaghi dei Gonzaga, signori di Mantova) lastronomo aveva un ruolo centrale nella vita quotidiana del signore e anche nellorientamento politico e militare della dinastia: sembra che il duca di Ferrara Lionello dEste fosse ossessionato dalloroscopo al punto da indossare ogni giorno della settimana un abito di colore diverso, in diretto rapporto con i pianeti e le divinit zodiacali. Proprio a Ferrara viene eseguito intorno al 1470 il pi straordinario ciclo di affreschi zodiacali del XV secolo: il salone dei Mesi nel Palazzo Schifanoia. La complessit concettuale delle scene, che comprendono, oltre ai segni zodiacali, i decani, il trionfo delle divinit che hanno domicilio in ciascun segno, le fasi del sole, i riferimenti alle attivit e alle caratteristiche di ciascun mese, sono certamente frutto dellastrologo di corte, Giovanni Bianchini; la concezione complessiva del ciclo affidata al massimo pittore di Ferrara, Cosm Tura, mentre lesecuzione spetta a un gruppo di artisti fra i quali spiccano Francesco del Cossa ed Ercole de Roberti. Un colossale lavoro di gruppo, dunque, il cui frutto, nonostante la scomparsa di alcune scene, resta la pi nota e spettacolare celebrazione figurativa del cosmo zodiacale nellarte europea. La presenza dei decani a Schifanoia (ma anche negli affreschi che rivestono Palazzo della Ragione a Padova e nella volta zodiacale di Roccabianca, oggi conservata nel Castello Sforzesco di Milano) ricorda limportante recupero operato dallastrologia occidentale tra il XIV e il XV secolo. Il culto dei decani, divinit di derivazione egiziana (e come tali ben presenti e riconoscibili nel soffitto astrologico di Dendera citato precedentemente), poi trasformati dalla mitologia indiana, pass per lambiente arabo per mano di Albumasar, in seguito tradotto in latino da Pietro

PAGINA A FIANCO: Scuola spagnola, arazzo con motivi astrologici, XV secolo, Toledo, Museo de Santa Cruz. .

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

dAbano e quindi approd sulle pareti di Schifanoia grazie allastrologo e astronomo della corte estense Pellegrino Prisciani. I 36 decani (uno per ogni gruppo di dieci giorni) sono di significato spesso oscuro per noi, e al tempo stesso le loro immagini risultano straordinariamente affascinanti. SantAgostino li considerava demoni, e condann le pratiche magiche che ad essi si appellavano. Nella seconda met del XV secolo la Ferrara degli Este e la Milano degli Sforza (legate anche da vincoli matrimoniali) sono le citt allavanguardia nello studio dellastrologia e nella produzione di opere darte legate allo zodiaco. Il pittore miniaturista milanese Cristoforo De Predis, intorno al 1470, realizza le quindici straordinarie illustrazioni del codice De Sphaera Mundi, il trattato di astrologia medievale composto nel XIII secolo da Giovanni Sacrobosco, sviluppando le indicazioni di Tolomeo. Portato in dono a Ferrara, il codice uno dei tesori della Biblioteca Estense di Modena, e una fonte indispensabile per comprendere il rapporto tra la cultura umanistica, la riscoperta dei miti classici, il legame con il ciclo degli astri, la tradizionale identificazione di influssi zodiacali sul carattere, sulle attitudini e sul lavoro delle persone. Le illustrazioni, a piena pagina, sono dominate dalla raffigurazione fresca e vivace degli dei greco-romani, che appaiono entro grandi cerchi celesti e sono completate dalle immagini di coppie di segni zodiacali. Sotto ai segni e nelle pagine a fronte, entro vasti paesaggi o in raffinate vedute urbane caratterizzate da ardite prospettive, sono rappresentati in modo realistico mestieri, professioni, tipi fisici legati allinflusso astrale. molto interessante notare come in queste miniature, nate nel clima sofisticato delle corti quattrocentesche, alla tradizionale identificazione dei mesi e delle stagioni secondo i lavori agricoli si sostituiscano modelli di vita cittadini, con la rappresentazione di attivit tipicamente urbane.

PAGINA A FIANCO: Francesco del Cossa, Il mese di Aprile, 1467-70, affresco, Salone dei Mesi, Ferrara, Palazzo Schifanoia.

UMANISTI, INTELLETTUALI E ARTISTI APPASSIONATI DI OROSCOPOLinflusso delle stelle e la compilazione delloroscopo personale non sono affatto legati a superstizioni medievali, ma al contrario hanno trovato un periodo di grande fortuna in coinci37

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

38

denza con il razionale Rinascimento: anzi, il recupero approfondito e aggiornato della cultura classica che caratterizza il rilancio intellettuale del Quattrocento, soprattutto in Italia, si misura anche con lapprofondimento e lo sviluppo di temi zodiacali, e di una loro rilettura in chiave colta, sempre in riferimento alla trattatistica antica, alla mitologia, o, di nuovo, con la religione cristiana rivisitata e rinnovata alla luce del neoplatonismo. Uno dei luoghi pi preziosi in tal senso il Tempio Malatestiano a Rimini. Appena dopo la met del XV secolo il dispotico signore della citt, Sigismondo Malatesta, ordina la ricostruzione di una chiesa precedente in una forma completamente nuova, trasformata nel pantheon della casata e nel tentativo di trasfondere lo spirito e le caratteristiche dei monumenti romani presenti in citt in un edificio sacro cristiano. Autore del progetto, attuato solo in parte, uno dei massimi architetti del XV secolo, Leon Battista Alberti, coadiuvato da una folta schiera di collaboratori e di decoratori. Al corredo di sculture e di pitture partecipano anche protagonisti assoluti dellarte quattrocentesca, come lo squisito scultore Agostino di Duccio e il grandissimo Piero della Francesca, autore di un fondamentale affresco dinastico. Pur trattandosi di una chiesa, il Tempio Malatestiano adotta un lessico architettonico e ornamentale in cui si fondono la consapevole ripresa dello stile romano (archi di trionfo, acquedotti) con la celebrazione araldica del signore e della sua famiglia. Allinterno, una cappella importantissima dedicata allo zodiaco: stupendi bassorilievi, condotti con scalpello finissimo da Agostino di Duccio, raffigurano i pianeti (simboleggiati dai rispettivi dei greco-romani) e i simboli zodiacali entro colonnine e festoni di foglie e frutti di sapore umanistico. La citt di Rimini, nel suo insieme, viene posta sotto il segno del Cancro, raffigurato con balzante naturalismo. Anche Lorenzo il Magnifico era un raffinato cultore dello zodiaco, e alcuni capolavori dellumanesimo fiorentino, compresa la Primavera di Botticelli, sono direttamente collegati con losservazione degli astri e la loro interpretazione simbolica. Lumanista Marsilio Ficino, personaggio fondamentale nella cultura fiorentina del tardo Quattrocento, svolgeva anche le funzioni di astrologo dei Medici. Daltra parte, anche il nonno di Lorenzo il Magnifico, Cosimo il Vecchio de Medici, aveva fatto affrescare un oroscopo nella cupoletta della Sagrestia

Vecchia di San Lorenzo. Nei primi anni del Cinquecento, anche in coincidenza con allineamenti di corpi celesti ritenuti molto pericolosi, lastrologia ha conosciuto un vero e proprio boom internazionale. Il massimo artista e umanista tedesco, Albrecht Drer, era fermamente convinto dellimportanza degli astri nel destino di ogni persona. In modo particolare, Drer ha ripreso e approfondito la dottrina ari-

SOPRA: Albrecht Drer, Mappa dellemisfero settentrionale, 1515, incisione, collezione privata.

39

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

40

stotelica dei quattro umori, i fluidi che scorrono allinterno del nostro corpo (sangue, flegma, bile nera e bile gialla), la cui prevalenza legata allinflusso dei pianeti. In termini pi specifici, Drer credeva nella medicina astrologica (definita anche con il termine di origine greca melothesia), la disciplina che assegna la salute delle singole parti del corpo allinflusso di un pianeta o di un astro. Drer che probabilmente oggi verrebbe definito un ipocondriaco era personalmente convinto di soffrire di melancolia, leccesso di bile nera causato dal nefasto influsso di Saturno sulla milza; in una celebre incisione, inoltre, il maestro tedesco avvalora lipotesi astrologica della comparsa della sifilide in Europa, causata dalla congiunzione di Giove e Saturno nel segno dello Scorpione durante il 1484. Grazie alla sua insuperabile capacit di incisore e alla frequentazione di astrologi, Drer ha anche realizzato nel 1515 delle grandi, spettacolari carte dei cieli settentrionale e meridionale, con laccurata raffigurazione non solo dei dodici segni zodiacali, ma anche delle costellazioni e dei paranatellonta. Agli angoli della mappa dellemisfero settentrionale sono raffigurati i quattro grandi astrologhi dellantichiti: il greco Arato, legiziano Tolomeo, il romano Manilio e larabo Al-Sufi. Lattenzione ai fenomeni astrali dei primi anni del Cinquecento e il desiderio di un sincretismo tra diversi saperi attraverso i

SOPRA: Giorgione, Fregio di Castelfranco, particolare con la sphera mundi, 1500 circa, Castelfranco Veneto (Treviso), Casa Pellizzari. PAGINA A FIANCO: attribuito a Niccol da Varallo, Volta della sala di Griselda, (copia esistente presso il castello di Roccabianca), 1458-1564, affresco, Roccabianca (Parma), Castello di Roccabianca.

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

tempi, le religioni e i continenti accomunano Drer e Giorgione: fra laltro, i due pittori si sono certamente incontrati in occasione dei due soggiorni compiuti dal maestro tedesco a Venezia. Nel centro di Castelfranco Veneto, la cittadina natale di Giorgione, si trova Casa Pellizzari, a lungo (ma a torto) identificata con la residenza dellartista. Nella sala principale del palazzetto, Giorgione ha dipinto ad affresco una suggestiva fascia decorativa, con immagini in chiaroscuro di tonalit bruno/ocra, quasi unalternativa pittorica alle tarsie lignee degli studioli rinascimentali dellItalia centrale. Tra gli strumenti della conoscenza Giorgione ha raffigurato in grande evidenza oggetti e simboli legati alla rotazioni degli astri: un grande globo celeste con lindicazione della fascia zodiacale, una sfera armillare, due diagrammi con le eclissi di sole e di luna. Una passione per il cosmo che il grande e ancora in parte misterioso pittore, informato sulla scienza araba e sulla cabala ebraica, ha ribadito anche in uno dei suoi massimi capolavori, i Tre filosofi conservato a Vienna.

LAPOTEOSI DELLO ZODIACO NELLA NASCIMENTALI

ROMA DEI PAPI RI-

42

Pur tenendo conto della contemporanea fioritura di studi astrali a Istanbul, Venezia, Milano, Mantova e Norimberga, allinizio del Cinquecento, Roma si impone senza alcun dubbio come la vera capitale dellastrologia rinascimentale, con memorabili esiti artistici. Ad esempio, il colto e ricchissimo banchiere senese Agostino Chigi fa affrescare da Baldassarre Peruzzi il proprio oroscopo, illustrando laspetto del cielo nel momento della sua nascita (il 30 novembre 1466, alle 21,30) sulla volta della camera da letto nella splendida villa della Farnesina, in riva al Tevere. In una misura che oggi potrebbe apparire sorprendente o perfino eretica, i grandi papi del XVI secolo erano estremamente sensibili al tema delloroscopo, tanto da inserire raffigurazioni zodiacali nel cuore del Vaticano. Nella meravigliosa Stanza della Segnatura (realizzata tra il 1508 e il 1511), papa Giulio II Della Rovere chiede a Raffaello di affrescare la configurazione del cielo nel momento della sua elezione a pontefice; pochi anni dopo il suo successore, Leone X de Medici (figlio di Lorenzo il Magnifico) far a sua volta dipingere la volta della Sala dei Pontefici con la propria disposizione

zodiacale, mettendo in evidenza il segno del Leone. Nella Stanza della Segnatura, Raffaello rappresenta il cielo di Roma al momento dellelezione al soglio pontificio di Giulio II, avvenuta tre ore dopo il tramonto del 31 ottobre 1503, sotto la costellazione dello Scorpione. Si tratta del momento di massimo successo dellastrologia nella cultura occidentale: allapogeo del Rinascimento, il papa, il capo della Cristianit, era talmente fiducioso nei pronostici delle stelle da aver rimandato pi volte la sua incoronazione perch essa avvenisse in un momento favorevole e di buon auspicio. Laffresco di Raffaello propone una significativa novit, destinata a trovare vasto seguito: i cieli raffigurati con le personificazioni degli astri non sono pi, come nel secolo precedente, una specie di talismano che visualizza lo schiacciante potere celeste sulluomo; sono invece firmamenti correttamente misurati che rivelano il diffondersi di un forte interesse scientifico verso lastronomia; un processo in crescita durante il secolo, che determiner il progressivo abbandono delle fantasiose decorazioni astrologiche, e la nascita, per contro, delle immagini cartografiche del firmamento stellato, come quelle eseguite da Albrecht Drer nel 1515 per il cardinale Lang von Wellenburg e pubblicate a stampa con il sigillo dellimperatore Massimiliano I dAsburgo. Sempre in Vaticano, dopo il binomio Giulio II-Raffaello, il tema dellastrologia papale si ripropone con Clemente VII e Perin del Vaga, nella decorazione della volta della Sala dei Pontefici; e poi, per tutto il XVI secolo, riferimenti iconografici cosmici continueranno a comparire nelle decorazioni dei pi esclusivi palazzi romani, spesso dietro committenze di alti ecclesiastici e con un forte portato intellettuale. Giusto allo scadere del secolo, per il cardinale Giovanni del Monte il giovane Caravaggio realizzer il suo unico dipinto murale, con la triade alchemica formata da Plutone, Giove e Nettuno in un soffitto di forte ed esoterico contenuto astrologico.

IL MANIERISMO E IL TARDO RINASCIMENTO: ZODIACO E POTERENel Cinquecento, nello stesso periodo del grande successo dello zodiaco nella cultura artistica romana, anche a Milano (ciclo dei dodici arazzi dei Mesi, tessuti su cartoni di Bramantino) e a

43

44

45

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

46

Mantova (affreschi nella sala dello Zodiaco di Palazzo dArco, cicli astrologici di Palazzo Ducale e di Palazzo Te, dipinti rispettivamente da Lorenzo Costa il Giovane e da Giulio Romano) vedono la realizzazione di serie di scene astrologiche di grande complessit e ricchezza. Palazzo Te, la straordinaria villa di delizie progettata e decorata da Giulio Romano per Federico Gonzaga, uno scenario privilegiato per osservare gli sviluppi della cultura astrologica nel pieno Cinquecento, e per verificare i complicati intrecci simbolici con la letteratura classica, con rari e poetici miti, con riferimenti al potere, allaraldica e al destino della famiglia egemone. Il veronese Domenico Riccio, detto Brusasorci, formatosi nellambiente del Manierismo veronese e memore della lezione di Giulio Romano in Palazzo Te a Mantova, decora nel 1558 la cosiddetta Sala del firmamento o dello zodiaco a Palazzo Chiericati a Vicenza. Lo splendido affresco, voluto dallumanista e nobiluomo vicentino Girolamo Chiericati, rappresenta i dodici segni zodiacali e tutte le costellazioni allora note, esemplate sulle xilografie di Drer del 1515. Sempre in ambito veneto, un altro artista, questa volta di origine nordica ma attivo soprattutto in area trevigiana, Ludovico Toeput detto Pozzoserrato, decora negli anni ottanta del Cinquecento una piccola sala a Villa Chiericati presso Longa di Schiavon (Vicenza). La sala, chiamata Stanza dei paesaggi, rappresenta un bellissimo esempio di ciclo dedicato allo scorrere del tempo e delle stagioni, cui corrispondono, a due a due, i dodici segni zodiacali. La passione per lastrologia, vista come legittimazione della conquista di un predominio politico, continuer per lintero Rinascimento, con particolari espressioni artistiche nellambito della potente dinastia dei Farnese (come si pu vedere nella sontuosa villa di Caprarola, dove splende forse in assoluto la pi bella e completa volta zodiacale dellintera pittura occidentale), nelle opere commissionate dai granduchi medicei a Firenze, e nellinesauribile curiosit verso ogni genere di scienze occulte da parte dellimperatore Rodolfo II dAsburgo, nella fantastica reggia che domina la magica Praga. Nonostante il travagliato scisma della Riforma luterana, lastrologia resta sempre bene accetta in seno al Cristianesimo: durante la Controriforma sono state persino realizzate delle

PAGINA 44: Domenico Riccio detto Brusasorci, veduta dinsieme della volta della Sala del Firmamento o dello Zodiaco, 1558, affresco, Vicenza, Palazzo Chiericati. PAGINA 45: Giulio Romano e collaboratori, Sala dei Venti, 1527-28, affresco e stucco policromo, Mantova, Palazzo Te.

PAGINA A FIANCO: Giovanni Antonio da Varese detto il Vanosino e Raffaellino da Reggio, Sala del Mappamondo, 1573, affresco, Caprarola, Palazzo Farnese. PAGINA 48-49: Giovanni Antonio da Varese detto il Vanosino, volta della Sala del Mappamondo, 1573, affresco, Caprarola, Palazzo Farnese.

50

mappe celesti in cui le figure dei santi o alcuni oggetti liturgici prendono il posto delle tradizionali figurazioni astrali. Fino a tutto il Cinquecento, i massimi scienziati del cosmo, come Regiomontano e Keplero, erano anche apprezzati e ben pagati astronomi. Il danese Thyco Brahe, astronomo e astrologo alla corte di Rodolfo II, ha addirittura progettato una vera e propria cittadella dedicata allo studio del cielo, chiamata Uranopolis. Per una singolare ma non casuale coincidenza, pochissimi anni dopo, appena al di l del crinale dellanno 1600, il gesuita italiano Matteo Ricci si affermava nel cuore della Cina imperiale come apprezzato conoscitore del moto degli astri, e il suo contributo fondamentale per la realizzazione di un osservatorio astronomico sui tetti della citt proibita di Pechino. Un altro gesuita, padre Athanasius Kircher, trasforma la propria residenza romana in uno stravagante museo, in cui si accumulano oggetti naturali, opere darte, stranezze di ogni continente, ma sempre sotto la vigile volta del cielo, dipinta sui soffitti in modo da simulare uno zodiaco continuamente rotante sopra la testa degli sbalorditi visitatori.

SOPRA: Giulio Romano e collaboratori, Il segno del cancro, 1527-28, stucco policromo, Sala dei Venti, Mantova, Palazzo Te. PAGINA A FIANCO: Ludovico Toeput detto Pozzoserrato, in senso orario dallalto: Paesaggio primaverile sotto il segno dellAriete e del Toro; Paesaggio sotto il segno dei Gemelli e del Cancro; Paesaggio estivo sotto il segno del Leone e della Vergine; Paesaggio invernale sotto il segno dellAcquario e dei Pesci; Paesaggio sotto il segno del Sagittario e del Capricorno; Paesaggio autunnale sotto il segno della Bilancia e dello Scorpione; 1580-85, affresco, Stanza dei paesaggi, Longa di Schiavon (Vicenza), Villa Chiericati.

GLOBI E MAPPE CELESTI NELLEUROPA BAROCCALet barocca, con la sua caratteristica combinazione di metodo scientifico e di dirompente fantasia, segna lultimo grande trionfo delliconografia zodiacale: e forse non a caso, proprio lambiziosa corte di Parigi ne accoglie i risultati pi importanti. Il fastoso ciclo pittorico predisposto dallanversese Jacob Jordaens per un soffitto del palazzo del Luxembourg a Parigi mostra le tradizionali personificazioni dei segni tradotte con rubensiana esuberanza, in immagini palpitanti di vita e di colore; in parallelo, anche grazie allevoluzione delle tecniche tipografiche, trovava eccezionale sviluppo la realizzazione di mappe stellari e di spettacolari globi, con lindicazione dei pianeti, delle costellazioni, dei cicli zodiacali, nel tentativo di trovare connubio tra osservazione scientifica e astrologia. Il massimo interprete di questa particolare forma di rappresentazione figurativa delluniverso stato il frate francescano veneziano Vincenzo Coronelli (1650-1718), figura affascinante e poliedrica di teologo, matematico, astrologo, erudito geniale, autore di trattati teorico-pratici di grande successo. La specialit per la quale Coronelli era celebre in tutta Europa era la realizzazione di grandi globi, con la raffigurazione della terra o del cielo. Nel 1681, per intervento del cardinal dEstres, ambasciatore del Re Sole a Roma, Coronelli si trasfer a Parigi, per seguire la realizzazione di due enormi globi, uno celeste e uno terrestre, la cui decorazione pittorica venne affidata al pittore e miniaturista Jean-Baptiste Corneille. I due globi di Coronelli, con un diametro di quasi quattro metri, destinati alla corte di Luigi XIV, sono ora appesi in una apposita sala nella Bibliothque Nationale de France a Parigi, di cui costituiscono uno dei pi impressionanti tesori. Una menzione particolare merita il cartografo tedescoolandese Andreas Cellarius, autore della famosa Harmonia Macrocosmica, un atlante che illustra e descrive i planisferi di Tolomeo, Copernico e Tycho Brahe, pubblicato ad Amsterdam nel 1660. Le meravigliose tavole, opera di diversi incisori e illustratori, soltanto alcuni dei quali noti, presen-

PAGINA A FIANCO: Jacob Jordaens, Il segno del Capricorno, 1641 circa, Parigi, Palais du Luxembourg.

52

53

ARTE E ZODIACO INTRODUZIONE

tano i segni zodiacali accanto alla rappresentazione delle orbite dei pianeti, a testimoniare ancora una volta il connubio strettissimo tra astronomia e astrologia nellet barocca. Nonostante gli sforzi di Coronelli e di numerosi cartografi, specialmente dellEuropa settentrionale, il fascino delle mappe stellari, lo studio moderno degli astri, a partire dal XVII secolo, con Galileo e con Newton, ha dimostrato come le combinazioni di corpi celesti nella fascia zodiacale sia sostanzialmente casuale, basata solo sulla apparenza ad occhio nudo della volta celeste, mentre di fatto le associazioni e i disegni di correlazione riguardano corpi celesti lontanissimi fra loro, su differenti piani di profondit del cosmo, appartenenti anzi in molti casi a costellazioni diverse. Risale a questo periodo laffermazione di William Shakespeare, Non bisogna affidare il nostro destino alle stelle, ma a noi stessi, che peraltro ammette implicitamente la diffusione delloroscopo, a tutti i livelli sociali. Con laffermarsi della scienza moderna lastronomia e lastrologia, che erano state fino ad allora inscindibilmente legate, hanno preso strade diverse, e nella pittura barocca si osservano talvolta curiosi tentativi di fondere insieme le nuove, corrette osservazioni astronomiche con gli antichi tracciati figurativi dello zodiaco tradizionale: e nonostante tutto, le evidenze scientifiche, favorite da telescopi sempre pi perfezionati, non hanno minimamente scalfito labituale rotazione dei dodici segni, sostanzialmente fissata e codificata dai trattati astronomicogeografici di Claudio Tolomeo, nel II secolo dopo Cristo.

PAGINA A FIANCO: Andreas Cellarius, Tycho Brahe (dettaglio da una mappa che mostra il suo sistema di orbite planetarie) tratto da Atlas Coelestis seu harmonia macrocosmica, pubblicato nel 1661 ad Amsterdam da Joannes Janssonius, collezione privata. PAGINE 56-57: Andreas Cellarius, Il sistema copernicano, tratto da Atlas Coelestis seu harmonia macrocosmica, pubblicato nel 1661 ad Amsterdam da Joannes Janssonius, Londra, The British Library.

54

I SEGNI ZODIACALIIMMAGINI E SIGNIFICATO

ARIETE21 MARZO 20 APRILE PRIMO SEGNO DELLELEMENTO FUOCO CARDINALE DOMICILIO PRIMARIO DI MARTE CORRISPONDENZA STAGIONALE: LA FINE DELLINVERNO.Primo segno della cintura zodiacale, lAriete rappresenta la rinascita del Sole dopo le tenebre invernali e lenergia rigeneratrice del cosmo. Cade in Ariete lequinozio di primavera, quando la natura si risveglia ed scossa da profondi fremiti fecondatori: gli steli di grano spuntano nei campi, le gemme sugli alberi, le giornate si allungano.

IL MITOTra i miti legati al segno dellAriete, il pi noto quello degli Argonauti alla conquista del vello doro. Frisso, figlio di Nefele e del re di Beozia, minacciato di morte dal padre, quando la madre invia in suo soccorso un ariete dal vello doro, che carica in groppa Frisso e la sorella Elle e li strappa alla morte. Ma mentre sorvolano il mare, Elle cade tra i flutti (e quella parte di mare da allora sar chiamata Ellesponto), mentre Frisso giunge sano e salvo in Colchide, dove sacrifica lariete a Zeus, offrendogli il prezioso vello, che da quel momento viene sorvegliato da un drago. Morto Frisso, in Beozia si susseguono le carestie: solo riportando a casa il vello doro esse avranno fine. Ma Pelia ha usurpato il trono al nipote Giasone, che lo reclama; Pelia gli promette la restituzione del regno in cambio del vello. Giasone arma la nave Argo con 55 marinai, e dopo innumerevoli peripezie raggiunge la Colchide. Qui il re Eete, in cambio del dono, sottopone leroe a prove praticamente insormontabili. Ma la figlia del re, Medea, maga e sacerdotessa di Ecate, innamoratasi di Giasone, lo sostiene in cambio della promessa di portarla in Grecia come sua sposa. Dopo molte prove, e dopo che Medea ha addormentatoPAGINA A FIANCO: Vincenzo Coronelli e Jean-Baptiste Corneille, Costellazione dellAriete, 1681-84, acquarello, particolare del globo con la mappa celeste, Parigi, Bibliothque Nationale de France.

61

ARTE E ZODIACO ARIETE

il drago con un filtro magico, Giasone simpossessa del vello e lo porta ad Eete, che per non rispetta i patti; allora Giasone si imbarca, portando con s Medea: durante la fuga, la donna giunge a uccidere il padre e il fratello. Giasone, ingrato, si disamora presto della donna e sceglie la giovane e ricca Creusa come compagna. Pazza di gelosia e di umiliazione, Medea si vendica uccidendo sia Creusa, sia i figlioletti avuti con Giasone, e si uccide.

CARATTERISTICHE DEL SEGNOIl mito di Giasone e Medea, quasi un romanzo davventure infarcito di traversie e colpi di scena, condito di sangue, tradimento e morte, riassume in s le coordinate del segno: intraprendenza, indipendenza, spirito davventura, ottimismo fino allincoscienza, passionalit, energia indomita nel superare tutti gli ostacoli, capacit di sacrificarsi per un obiettivo, ma anche istinti distruttivi, sottovalutazione dei rischi, mancanza di intuito, incostanza, amore per la sfida fine a se stessa, dispersivit. LAriete il primo segno, cardinale perch, come il Cancro, la Bilancia e il Capricorno, inaugura la stagione (apre i cardini). La chiave del segno proprio linizio, il piacere, o meglio, il bisogno di intraprendere, incominciare qualcosa, senza necessariamente concludere. Come la natura in primavera si risveglia in modo prepotente scorrono tumultuose le acque nei torrenti per il disgelo, forzano i rami le gemme, gli steli le zolle cos lAriete teso ad affermare in modo perentorio il suo Ego nel mondo, grazie a un carattere impulsivo, sicuro di s, autoritario, energico, sbrigativo, incurante dei dettagli. il pioniere che parte allavventura, che apre la strada, che intraprende per primo il cammino che altri seguiranno, sia esso il lavoro o una conquista amorosa o un obiettivo in cui brucia tutte le sue energie, fino a svuotarsi e a precipitare in improvvisi smarrimenti; che per durano poco, fino alla prossima sfida, da affrontare gettandosi il passato dietro le spalle, senza rimpianti n rimorsi. Quella dellAriete non la fiamma dorata del Leone, che fa maturare le spighe e dona al cuore calore e stabilit, n il

PAGINA A FIANCO: Cristoforo de Predis, Marte e i suoi figli (con i segni zodiacali dello Scorpione e dellAriete), illustrazione miniata dal codice De Sphaera Mundi, 1470 c., Modena, Biblioteca Estense.

62

63

ARTE E ZODIACO ARIETE

ARTE E ZODIACO ARIETE

sacrificio di s: il legame simbolico con la Pasqua resta fortissimo, nonostante la data non sempre corrisponda perfettamente. LAriete si associa al Cristo Buon Pastore; lAgnello, il cui sangue lava i peccati del mondo, si sacrifica, ma trionfa sulla morte. NellApocalisse, lAgnello esercita la sua giusta collera, muove guerra e vince, manifestando doti spiccatamente arietine.

LARIETE NELLARTEUna delle pi antiche rappresentazioni del segno dellAriete in una fascia a bassorilievo con il ciclo dei mesi allinterno della Basilica di San Marco, databile al 1200 circa. Il mese di aprile (dal latino aperire, aprire) associato allAriete e identificato come un giovane pastore che porta sulle spalle un agnello, allusione al sacrificio e ai riti pasquali che cadono in questo periodo dellanno. In una mano il pastore tiene un ramo pieno di gemme sul punto di schiudersi, o gi sbocciate, emblema della primavera. Ai piedi del pastore si erge lanimale simbolo del segno, dal folto vello arricciato. La semplice efficacia narrativa dello stile romanico, evidente nelle membra nerborute del pastore, nelle rozze calzature, nella tunica tirata sui fianchi per non impacciare i movimenti, ben si presta a raffigurare le caratteristiche di essenzialit quasi spartana del segno. Di potente espressivit la rappresentazione dedicata allAriete nel ciclo di affreschi di Palazzo Schifanoia a Ferrara. Nella parte superiore del mese, in questo caso marzo, dedicata agli dei dellOlimpo in trionfo, vediamo Pallade Atena con la Gorgone sul petto e la lancia in mano, su un carro trainato da liocorni; a sinistra il gruppo dei discepoli della dea, medici, poeti, giuristi; a destra, in primo piano, tre donne, probabilmente le Parche, dietro altre tre figure femminili intente al telaio, osservate da una schiera di eleganti spettatrici. Per un antico vaticinio, chi viene alla luce sotto la costellazione dellAriete particolarmente versato nei lavori che riguardano il maneggio della lana, adombrata nel mito del vello doro. Nella fascia mediana, su un fondo blu lapislazzuli, spicca lanimale simbolo, lariete dalle corna ricurve e dal profilo

64

fuoco azzurro dello spirito sagittariano, che si eleva verso mete superiori; ma il rosso fal che divampa improvviso, e che spesso si smorza in modo altrettanto subitaneo, lo scatto dira che accende lo sguardo e fa pronunciare parole brutali, la passione erotica che infuoca i sensi e fa ribollire il sangue, ma presto si spegne nel classico fuoco di paglia. Il dubbio, la riflessione ponderata, lanalisi non rientrano nelle caratteristiche dellAriete, che affronta ogni problema con i i colpi di testa tipici dellanimale in cui viene identificato (e lAriete governa proprio la testa e il cervello). N potrebbe essere altrimenti, per un segno governato da Marte, il rosso pianeta della guerra, lAres greco, il cui nome significa maledizione, danno, violenza. Figlio di Zeus e di Era, gigantesco, armato di tutto punto (come appare nella bella immagine del codice De sphaera mundi del miniaturista Cristoforo De Predis), odiato in tutto lOlimpo, passa il tempo ad attaccar briga e a lanciare grida belluine. Archetipo dellorgano sessuale maschile, e della forza incontrollata che lo dirige, Marte conquista e fa sua la bella Afrodite/Venere. Linflusso marziano dona ai nati nel segno dellAriete coraggio, o meglio sprezzo del pericolo, aggressivit, attitudine al comando, rapidit di decisione, assoluta mancanza di diplomazia e di tatto. In questo temperamento diretto e brutale non mancano aspetti di generosit disinteressata, fino al

SOPRA: Francesco del Cossa, Il segno dellAriete e i suoi tre decani, 1469, affresco, particolare del mese di Marzo, Ferrara, Palazzo Schifanoia, Salone dei Mesi.

65

ARTE E ZODIACO ARIETE

66

camuso. Esso circondato dalle tre enigmatiche figure, che impersonano i decani. Il primo decano luomo nero dagli occhi arrossati, laspetto adirato, le vesti bianche strappate cinte da una corda tenuta ostentatamente in mano: il custode del segno. Proprio sopra lariete campeggia il secondo decano, una donna vestita di rosso, forse identificabile in Cassiopea; alla sua destra il terzo decano unelegante figura di giovane riccamente abbigliato che reca in una mano una freccia, allusiva a Marte, nellaltra un cerchio, riferimento al circulus lacteus (la Via Lattea) e dei lacci, attribuiti alla costellazione dellAuriga, uno dei paranatellonta. Lintero mese di marzo opera di Francesco del Cossa, che, rispetto al linguaggio fantasioso di Tura, elabora una scrittura pi asciutta, morbida e plastica, caratterizzata da un vigoroso cromatismo e da una resa prospettica efficace e monumentale, che ben traduce in pittura le ambizioni della corte di Borso dEste. Straordinaria per spiegamento di mezzi decorativi, per fastosit cromatica, per ricchezza di invenzioni iconografiche la sala dello Zodiaco, affrescata dal pittore e architetto Giovanni Maria Falconetto intorno al 1520 in un padiglione nel giardino di Palazzo dArco a Mantova. Le quattro pareti della sala sono adorne dei segni zodiacali, uno su ciascuno dei lati brevi, cinque su entrambi i lati lunghi, cos che, con correttezza filologica, i segni in opposizione si fronteggiano: allAriete si oppone la Bilancia, al Toro lo Scorpione, di fronte ai Gemelli scalpita il Sagittario, e cos via. Le diverse immagini zodiacali discendono direttamente dallaffresco attribuito a Pinturicchio nel palazzo di Domenico della Rovere a Roma, di cui restano pochi lacerti, e sono state formulate secondo un criterio che si ripete in modo simile nei vari segni, e che ha come leit motif la descrizione dellattivit del mese. LAriete posto sulla parete settentrionale, sormontato dal fregio con il ratto di Europa, e da due medaglioni allantica, con Giulio Cesare e Augusto. Sotto larco dipinto campeggia il candido animale, su un cielo percorso da soffici nuvole. Al di sotto, per rappresentare lattivit del mese, cio la vita militare che riprendeva in marzo (il nome del mese viene appunto da Mars, secondo Ovidio), il pittore ricorre

PAGINA A FIANCO: Francesco del Cossa, Il mese di Marzo, 1469, affresco, Ferrara, Palazzo Schifanoia, Salone dei Mesi.

ARTE E ZODIACO ARIETE

ad un celebre episodio della storia romana: Muzio Scevola, davanti a Porsenna e a un militare, tiene impassibile la mano sul braciere. Sullo sfondo, lArena di Verona, alla cui destra una figura femminile tiene per i capelli un fanciullo davanti ad un uomo: si tratta probabilmente di Medea e di Giasone, protagonisti del mito del vello doro. Si notano anche, davanti ad una pozza dacqua, due personaggi, uno dei quali intento a bere, e due arieti. La scena fa riferimento a un mito riportato da Igino: un ariete, miracolosamente uscito dalla sabbia del deserto di Ammone, sarebbe apparso allesercito assetato di Bacco e lavrebbe condotto ad una sorgente. Riconoscente, Bacco avrebbe chiesto a Zeus di collocare lAriete tra le costellazioni. Cos avvenne: la costellazione fu intitolata aequinoctialis aries e sul luogo in cui fu trovata lacqua Bacco eresse un tempio dedicandolo a Giove Ammonio (cio sabbioso). In questo splendido ciclo Giovanni Maria Falconetto, pi noto come architetto, dimostra di essere passato dalliniziale gusto mantegnesco allammirazione per Raffaello e per lantichit classica, contribuendo a diffondere nellItalia settentrionale una raffinata interpretazione della cultura romana antica.

GLI ARTISTI DEL SEGNOSoleva anco spesso, et io lho pi volte veduto e considerato, andare la mattina in buona hora a montar sul ponteSoleva, dico dal nascente sole insino allimbrunita sera, non levarsi mai il pennello di mano, ma scordandosi il mangiare e il bere, di continuo dipingereLho veduto, secondo che il capriccio o il ghiribizzo lo toccava, partirsi di mezzogiorno, quando il Sole in Leone, da Corte Vecchia,e venirsene dritto alle Grazie, et una o due pennellate dare ad una di quelle figure, e di subito partirsi, ed andare altrove. Il novelliere Matteo Bandello cos ricorda il metodo di lavoro, o meglio lassenza di un metodo, da parte di Leonardo, intento a dipingere il Cenacolo tra il 1494 e il 1498. Queste parole, di grande interesse storico, sono al contempo una testimonianza viva del temperamento arietino del da

PAGINA A FIANCO: Giovanni Maria Falconetto, Il mese di Marzo e il segno dellAriete, 1520 c., affresco, Mantova, Palazzo dArco.

68

ARTE E ZODIACO ARIETE

ARTE E ZODIACO ARIETE

70

Vinci, nato il 15 aprile 1452. Pioniere in tutti i settori dellumano sapere, dalla meccanica alla botanica, dallingegneria allanatomia, dalla fisica allidraulica, dallarchitettura alla scultura alla pittura, Leonardo ha espresso in pieno le caratteristiche del segno, in particolare quellaudacia nellesplorare nuovi territori, nel tentare strade mai prima percorse, nello sperimentare soluzioni inedite, mosso da uninesausta sete di conoscenza. Omo sanza lettere, come egli stesso si definiva, Leonardo non un intellettuale, e al mondo dei libri, che in parte gli sfuggiva, reagisce proclamando leccellenza della natura e la superiorit della sperienzia sulla teoria. Da buon Ariete animato da spirito guerriero, nel furore turbinoso dei corpi avvinghiati, dei destrieri impennati nel cartone con La battaglia di Anghiari Leonardo ci ha lasciato una delle pi stupefacenti ed efficaci rappresentazioni della brutalit cieca della guerra che sia mai stata prodotta. Negli spettacoli naturali che pi lo interessano si ritrova sempre quellantagonismo, quel principio di energia, di moto dirompente, che vince linerzia della materia, cos insito nel primo segno, teso a balzar fuori dallindefinito e notturno universo pescino. Anche il divino Raffaello Sanzio vede la luce sotto la costellazione dellAriete, il 6 aprile 1483. E se larte di questo campione riconosciuto del Rinascimento sembra espressione di un sublime controllo, di una compiuta misura, sorrette da un perfetto equilibrio tra forma e contenuto, lontana dagli eccessi arietini, c un dettaglio biografico non di poco conto che fa quadrare i conti. Il 6 aprile, venerd santo, del 1520, lartista, amato e onorato da tutti per il suo carattere generoso e solare, muore. Vasari ci spiega come Raffaello fosse persona molto amorosa e affezionata alle donne, e di continuo presto ai servigi loro, ci ricorda che egli, promesso sposo di una nipote del cardinal Bibbiena, amando invece clandestinamente e oltre misura la Fornarina, continu fuor di modo i piaceri amorosi, onde avvenne che una volta fra laltre disordin pi del solito, fu colto da una violenta febbre e senza aver osato confessare i suoi stravizi ai medici, che lo salassarono, si spense il 6 aprile, lo stesso giorno in cui cadeva il suo trentasettesimo compleanno. In questa morte, cos drammatica ma anche paradossalmente cos vi-