sirosis haatii radiologi

-

Upload

yudha-badd-on -

Category

Documents

-

view

14 -

download

2

Transcript of sirosis haatii radiologi

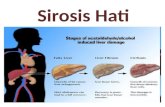

BAB 1PENDAHULUAN Istilah sirosis hepatis diberikan oleh Laence tahun 1819, yang berasal dari kata Khirros yang berarti kuning orange (orange yellow), karena perubahan warna pada nodul- nodul yang terbentuk. Sirosis hepatis adalah penyakit hepar menahun difus ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat disertai nodul.Di negara maju, sirosis hepatis merupakan salah satu penyebab kematian terbesar pada usia 45 46 tahun (setelah penyakit kardiovaskuler dan kanker). Diseluruh dunia sirosis menempati urutan ke tujuh penyebab kematian. Sekitar 25.000 orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini. Sirosis hepatis juga merupakan penyakit hati yang sering ditemukan dalam ruang perawatan bagian penyakit dalam. Perawatan di rumah sakit sebagian besar kasus terutama ditujukan untuk mengatasi berbagai penyakit yang ditimbulkan seperti perdarahan oleh karena varises esophagus yang pecah, ensefalopati hepatik, ascites, dan komplikasi lainnya.Gejala klinis dari sirosis hepatis sangat bervariasi, mulai dari tanpa gejala sampai dengan gejala yang sangat jelas. Gejala patologik dari sirosis hepatis mencerminkan proses yang telah berlangsung lama dalam parenkim hepar dan mencakup proses fibrosis yang berkaitan dengan pembentukan nodul-nodul regeneratif. Kerusakan dari sel-sel hepar dapat menyebabkan ikterus, edema, dan kelainan metabolik lainnya.Prognosis sirosis hepatis sendiri sangat bervariasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meliputi etiologi, beratnya kerusakan hepar, komplikasi, dan penyakit lain yang menyertai sirosis.

BAB IIPEMBAHASAN

2.1 Anatomi dan Histologi HeparHepar adalah organ intestinal terbesar dengan berat antara 1,2-1,8 kg atau kurang lebih 25% berat badan orang dewasa yang menempati sebagian besar kuadran kanan atas abdomen dan merupakan pusat metabolisme tubuh dengan fungsi yang sangat kompleks (Amirudin, 2007). Hepar menempati daerah hipokondrium dextra tetapi lobus sinistra dari hepar meluas sampai ke epigastrium. Hepar berbatasan dengan diafragma pada bagian superior dan bagian inferior hepar mengikuti bentuk dari batas costa dextra. Batas atas hepar berada sejajar dengan spatium intercostalis V dextra dan batas bawahnya menyerong ke atas dari costa IX dextra ke costa VIII sinistra. Hepar secara anatomis hepar terdiri dari lobus dextra yang berukuran lebih besar dan lobus sinistra yang berukuran lebih kecil. Lobus dextra dan sinistra dipisahkan oleh ligamentum falciforme. Pada daerah antara ligamentum falciforme dengan kandung empedu di lobus kanan dapat ditemukan lobus quadratus dan lobus caudatus yang tertutup oleh vena cava inferior dan ligamentum venosum pada permukaan posterior. Hepar sendiri terbagi lagi dalam 8 segmen berdasarkan aliran cabang pembuluh darah dan saluran empedu yang dimiliki oleh masing-masing segmen (Jane Y,2003). Permukaan hepar diliputi oleh peritoneum viseralis, kecuali daerah kecil pada permukaan posterior yang melekat langsung pada diafragma. Beberapa ligamentum yang merupakan peritoneum membantu menyokong hepar. Di bawah peritoneum terdapat jaringan ikat padat yang disebut sebagai kapsula Glisson, yang meliputi permukaan seluruh organ , bagian paling tebal kapsula ini terdapat pada porta hepatis, membentuk rangka untuk cabang vena porta, arteri hepatika, dan saluran empedu. Porta hepatis adalah fisura pada hepar tempat masuknya vena porta dan arteri hepatika serta tempat keluarnya duktus hepatika.

Gambar 2 Anatomi hepar (www.doctorology.net) Hepar memiliki dua sumber suplai darah, dari saluran cerna dan limpa melalui vena porta hepatika dan dari aorta melalui arteri hepatika. Arteri hepatika keluar dari aorta dan memberikan 80% darahnya kepada hepar, darah ini masuk ke hepar membentuk jaringan kapiler dan setelah bertemu dengan kapiler vena akan keluar sebagai vena hepatika. Vena hepatika mengembalikan darah dari hepar ke vena kava inferior. Vena porta yang terbentuk dari vena lienalis dan vena mesenterika superior, mengantarkan 20% darahnya ke hepar, darah ini mempunyai kejenuhan oksigen hanya 70% sebab beberapa O2 telah diambil oleh limpa dan usus. Darah yang berasal dari vena porta bersentuhan erat dengan sel hepar dan setiap lobulus dilewati oleh sebuah pembuluh sinusoid atau kapiler hepatika. Pembuluh darah halus yang berjalan di antara lobulus hepar disebut vena interlobular.Vena porta membawa darah yang kaya dengan bahan makanan dari saluran cerna, dan arteri hepatika membawa darah yang kaya oksigen dari sistem arteri. Arteri dan vena hepatika ini bercabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil membentuk kapiler di antara sel-sel hepar yang membentik lamina hepatika. Jaringan kapiler ini kemudian mengalir ke dalam vena kecil di bagian tengah masing-masing lobulus, yang menyuplai vena hepatika. Pembuluh-pembuluh ini menbawa darah dari kapiler portal dan darah yang mengalami deoksigenasi yang telah dibawa ke hepar oleh arteri hepatika sebagai darah yang telah deoksigenasi. Selain vena porta, juga ditemukan arteriol hepar didalam septum interlobularis. Anterior ini menyuplai darah dari arteri ke jaringan jaringan septum diantara lobules yang berdekatan, dan banyak arterior kecil mengalir langsung ke sinusoid hepar, paling sering pada sepertiga jarak ke septum interlobularis. Hepar terdiri atas bermacam-macam sel. Hepatosit meliputi 60% sel hepar, sedangkan sisanya terdiri atas sel-sel epithelial sistem empedu dalam jumlah yang bermakna dan sel-sel non parenkimal yang termasuk di dalamnya endothelium, sel Kuppfer dan sel Stellata yang berbentuk seperti bintang.Hepatosit sendiri dipisahkan oleh sinusoid yang tersusun melingkari eferen vena hepatika dan ductus hepatikus. Saat darah memasuki hepar melalui arteri hepatica dan vena porta menuju vena sentralis maka akan didapatkan pengurangan oksigen secara bertahap. Sebagai konsekuensinya, akan didapatkan variasi penting kerentanan jaringan terhadap kerusakan asinus. Membran hepatosit berhadapan langsung dengan sinusoid yang mempunyai banyak mikrofili. Mikrofili juga tampak pada sisi lain sel yang membatasi saluran empedu dan merupakan penunjuk tempat permulaan sekresi empedu. Permukaan lateral hepatosit memiliki sambungan penghubungan dan desmosom yang saling bertautan dengan disebelahnya2.2 Fisiologi HeparHepar merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan memiliki fungsi yang kompleks (Tabel 1).Tabel 1 Fungsi Utama HeparPembentukan dan sekresi empeduMetabolisme nutrient dan vitamin Glukosa dan gula lain Asam amino Lipid (asam lemak, kolesterol, lipoprotein) Vitamin yang larut dalam lemak Vitamin yang larut dalam airInaktivasi beberapa zat Toxin Steroid Hormon lainnyaSintesis protein plasma Albumin Faktor pembekuan Protein steroid-binding dan hormone-binding lainnyaImunitas Sel Kupffer

Hepar juga merupakan organ venosa yang mampu bekerja sebagai tempat penampungan darah yang bermakna di saat volume darah berlebihan dan mampu menyuplai darah ekstra di saat kekurangan volume darah. Selain itu, hepar juga merupakan suatu kumpulan besar sel reaktan kimia dengan laju metabolisme yang tinggi, saling memberikan substrat dan energi dari satu sistem metabolisme ke sistem yang lain, mengolah dan mensintesis berbagai zat yang diangkut ke daerah tubuh lainnya, dan melakukan berbagai fungsi metabolisme lain. Fungsi metabolisme yang dilakukan oleh hepar adalah : Metabolisme karbohidrat.Dalam metabolisme karbohidrat, hepar melakukan fungsi sebagai berikut : Menyimpan glikogen dalam jumlah besar Konversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa Glukoneogenesis Pembentukan banyak senyawa kimia dari produk antara metabolisme karbohidratHepar terutama penting untuk mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Penyimpanan glikogen memungkinkan hepar mengambil kelebihan glukosa dari darah, menyimpannya, dan kemudian mengembalikannya kembali ke darah bila konsentrasi glukosa darah rendah. Fungsi ini disebut fungsi penyangga glukosa hepar. Metabolisme lemak.Beberapa fungsi spesifik hepar dalam metabolisme lemak antara lain : Oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain Sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein Sintesis lemak dari protein dan karbohidratHepar berperan pada sebagian besar metabolisme lemak. Kira-kira 80% kolesterol yang disintesis didalam hepar diubah menjadi garam empedu yang kemudian disekresikan kembali ke dalam empedu, sisanya diangkut dalam lipoprotein dan dibawa oleh darah ke semua sel jaringan tubuh. Fosfolipid juga disintesis di hepar dan ditranspor dalam lipoprotein. Keduanya digunakan oleh sel untuk membentuk membran, struktur intrasel, dan bermacam-macam zat kimia yang penting untuk fungsi sel. Metabolisme protein.Fungsi hepar yang paling penting dalam metabolisme protein adalah sebagai berikut : Deaminasi asam amino Pembentukan ureum untuk mengeluarkan ammonia dari cairan tubuh, dikeluarkan lewat urin dan feses Pembentukan protein plasma (protrombin, fibrinogen, faktor pembekuan V, VI, IX dan X) Interkonversi beragam asam amino dan sintesis senyawa lain dari asam amino, termasuk mensintesis albumin dan globulinDiantara fungsi hepar yang paling penting adalah kemampuan hepar untuk membentuk asam amino tertentu dan juga membentuk senyawa kimia lain yang penting dari asam amino. Untuk itu, mula-mula dibentuk asam keto yang mempunyai komposisi kimia yang sama dengan asam amino yang akan dibentuk. Kemudian suatu radikal amino ditransfer melalui beberapa tahap transaminasi dari asam amino yang tersedia ke asam keto untuk menggantikan oksigen keto. Hepar merupakan tempat penyimpanan vitamin.Hepar mempunyai kecenderungan tertentu untuk menyimpan vitamin dan telah lama diketahui sebagai sumber vitamin tertentu yang baik pada pengobatan pasien. Vitamin yang paling banyak disimpan dalam hepar adalah vitamin A, tetapi sejumlah besar vitamin D dan vitamin B12 juga disimpan secara normal Hepar menyimpan besi dalam bentuk ferritin.Sel hepar mengandung sejumlah besar protein yang disebut apoferritin, yang dapat bergabung dengan besi baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, bila besi banyak tersedia dalam cairan tubuh, maka besi akan berikatan dengan apoferritin membentuk ferritin dan disimpan dalam bentuk ini di dalam sel hepar sampai diperlukan. Metabolism steroidyaitu terkait inaktivasi dan sekresi aldosteron, glukokortikoid, estrogen, progesterone, dan testosteron. Detoksikasi sehingga toxin yang masuk ke tubuh dapat disekresi lewat ginjal.

2.3 VaskularisasiVaskularisasi esofagus mengikuti pola segmental. Pada esofagus bagian atas disuplai oleh cabang-cabang arteria tiroidea inferior dan subklavia, bagian tengah disuplai oleh cabang-cabang segmental aorta dan arteria bronkialis, sedangkan bagian subdiafragmatika disuplai oleh arteria gastrika sinistra dan frenika inferior. Aliran darah vena juga mengikuti pola segmental. vena-vena esofagus daerah leher mengalirkan darah ke vena azigos dan hemiazigos, yang selanjutnya ke vena kava superior, dan di bawah diafragma vena esofagus mengalir ke vena gastrika sinistra, yang selanjutnya ke vena porta (Wilson LMC, 2002).Pembuluh darah sistem gastrointestinal merupakan bagian dari sistem yang disebut sirkulasi splanknik. Sirkulasi ini meliputi aliran darah dari usus, limpa, pankreas dan hati. Model dari sistem ini adalah sedemikian rupa sehingga semua darah yang melewati usus, limpa, dan pankreas akan menuju ke hati melalui vena porta. Aliran darah pada vena porta, yang berasal dari aliran darah vena mesenterika superior (vena mesenterika inferior mengalir ke vena splenika) dan vena splenika, membawa sekitar 1500 ml darah per menit. Suplai darah ke hati ini adalah sekitar 80% (Wilson LMC, 2002).Di dalam hati, darah akan mengalir melewati berjuta-juta sinusoid hati (saluran vaskuler intrahepatik) yang sangat kecil dan akhirnya meninggalkan hati melalui vena hepatika yang masuk ke dalam vena kava dari sirkulasi sistemik (Gambar 1) (Anonymous. 2010).

Gambar 2. Sirkulasi Splanknik(Guyton AC, Hall JE, 2002)

2.4 Sirosis Hepatis2.4.1 DefinisiSirosis hepatis adalah fase lanjut dari penyakit hati kronis yang menggambarkan stadium akhir fibrosis hepatik yang berlangsung progresif, ditandai dengan distorsi dari arsitektur hepar dan pembentukan nodulus regeneratif. Sirosis hepatis ditandai oleh proses keradangan difus menahun pada hati, nekrosis sel hati, usaha regenerasi dan proliferasi jaringan ikat difus (fibrosis) dimana seluruh kerangka hati menjadi rusak disertai dengan bentukan-bentukan regenerasi nodul. Sirosis hepatis pada akhirnya dapat mengganggu sirkulasi darah intrahepatik dan pada kasus lanjut, menyebabkan kegagalan fungsi hati secara bertahap.Secara klinis, sirosis hati dibagi menjadi sirosis hati kompensata yang gejala klinisnya belum nyata dan dekompensata yang gejala dan tanda klinisnya sudah jelas. Sirosis hati kompensata sendiri merupakan kelanjutan dari proses hepatitis kronik dan pada satu tingkat tidak terlihat perbedaan klinis, untuk membedakan hanya melalui biopsi hati.Hipertensi portal, ascites dan varises bleeding adalah komplikasi paling sering pada penderita sirosis hati. Varises esophagus memiliki dampak klinis yang sangat besar, dengan resiko mortalitas sebesar 17-42% tiap terjadinya perdarahan. Ascites, merupakan komplikasi terpenting dari sirosis lanjut dan hipertensi portal berat, sehingga dapat menyebabkan komplikasi berupa spontaneous bacterial peritonitis (SBP) dan hepatorenal syndrome (HRS). Hepatic enchepalopathy (HE) adalah komplikasi lain dari sirosis hati, dengan mortalitas sekitar 30%. Sekitar 15% dari sirosis hati pada akhirnya akan menjadi hepatocellular carcinoma (HCC). Prognosis sirosis hati di ukur dengan menggunakan klassifikasi Child-Pughs.(Almani et Al 2008).2.4.2 Epidemiologi Sirosis Hepatis Insidensi sirosis hepatis di Amerika diperkirakan 360 per 100.000 penduduk. Penyebabnya sebagian besar akibat penyakit hepar alkoholik dan infeksi virus kronik. Di Indonesia data prevalensi sirosis hepatis belum ada, hanya laporan-laporan dari beberapa pusat pendidikan saja. Di RS Dr. Sardjito Yogyakarta jumlah pasien sirosis hepatis berkisar 4,1% dari pasien yang dirawat di Bagian Penyakit Dalam dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2004. Di Medan dalam kurun waktu 4 tahun dijumpai pasien sirosis hepatis sebanyak 819 (4%) pasien dari seluruh pasien di Bagian Penyakit Dalam.Penderita sirosis hepatis lebih banyak dijumpai pada laki-laki jika dibandingkan dengan wanita sekitar 1,6 : 1 dengan umur rata-rata terbanyak antara golongan umur 30 59 tahun dengan puncaknya sekitar 40 49 tahunInsidensi penyakit ini disebutkan sangat meningkat sejak perang dunia II, sehingga merupakan sebagai penyebab kematian paling menonjol. Peningkatan ini sebagian disebabkan oleh insidensi hepatitis virus yang meningkat, namun lebih bermakna karena asupan alkohol yang sangat meningkat. Alkoholisme merupakan satu-satunya penyebab terpenting sirosis.2.4.3 EtiologiDi negara barat penyebab dari sirosis hepatis yang tersering akibat alkoholik sedangkan di Indonesia terutama akibat infeksi virus hepatitis B maupun C. Hasil penelitian di Indonesia menyebutkan penyebab terbanyak dari sirosis hepatis adalah virus hepatitis B (30-40%), virus hepatitis C (30-40%), dan penyebab yang tidak diketahui (10-20%). Adapun beberapa etiologi dari sirosis hepatis antara lain: 1. Virus hepatitis (B,C,dan D)2. Alkohol (alcoholic cirrhosis)3. Kelainan metabolik, misalnya: hemokromatosis, penyakit Wilson, nonalkoholik steato hepatis, dan lain-lain4. Kholestasis berkepanjangan (baik intra maupun ekstrahepatik)5. Obstruksi vena hepatica, misalnya sindrom Budd-chairi6. Gangguan autoimun, misalnya hepatitis autoimun 7. Toksin dan obat-obatan, misalnya : methotrexate, amiodaron, arsenic8. Kriptogenik 2.4.4 Patofisiologi Pada sirosis hati, hipertensi portal timbul dari kombinasi peningkatan vaskular intrahepatik dan peningkatan aliran darah ke sistem vena porta. Peningkatan resistensi vaskular intrahepatik akibat ketidakseimbangan antara vasodilator dan vasokontriktor. Peningkatan gradient tekanan portocaval menyebabkan terbentuknya kolateral vena portosistemik yang akan menekan sistem vena porta. Drainage yang lebih dominan pada vena azygos menyebabkan terbentuknya varises oesofagus yang cenderung mudah berdarah. Varises oesofagus dapat terbentuk pada saat HVPG diatas 10 mmHg. Hipertensi portal paling baik diukur dengan menggunakan pengukuran hepatic vein pressure gradient (HVPG). Perbedaan tekanan antara sirkulasi portal dan sistemik sebesar 10-12 mmHg sangat penting dalam terbentuknya varises. Nilai normal HVPG adalah 3-5 mmHg. Pengukuran awal HPVG bermanfaat bagi sirosis compensate dan decompensate, sedangkan pengukuran secara berulang HPVG berguna untuk monitoring pengobatan dan progresivitas penyakit hati.Patofisiologi Sirosis HepatisSirosis hepatis termasuk 10 besar penyebab kematian di dunia Barat. Meskipun terutama disebabkan oleh penyalahgunaan alkohol, kontributor utama lainnya adalah hepatitis kronis, penyakit saluran empedu, dan kelebihan zat besi.Tahap akhir penyakit kronis ini didefinisikan berdasarkan tiga karakteristik:1. Bridging fibrous septa dalam bentuk pita halus atau jaringan parut lebar yang menggantikan lobulus.2. Nodul parenkim yang terbentuk oleh regenerasi hepatosit, dengan ukuran bervariasi dari sangat kecil (garis tengah < 3mm, mikronodul) hingga besar (garis tengah beberapa sentimeter, makronodul).3. Kerusakan arsitektur hepar keseluruhan.Beberapa mekanisme yang terjadi pada sirosis hepatis antara lain kematian sel-sel hepatosit, regenerasi, dan fibrosis progresif. Sirosis hepatis pada mulanya berawal dari kematian sel hepatosit yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Sebagai respons terhadap kematian sel-sel hepatosit, maka tubuh akan melakukan regenerasi terhadap sel-sel yang mati tersebut. Dalam kaitannya dengan fibrosis, hepar normal mengandung kolagen interstisium (tipe I, III, dan IV) di saluran porta, sekitar vena sentralis, dan kadang-kadang di parenkim. Pada sirosis, kolagen tipe I dan III serta komponen lain matriks ekstrasel mengendap di semua bagian lobulus dan sel-sel endotel sinusoid kehilangan fenestrasinya. Juga terjadi pirau vena porta ke vena hepatika dan arteri hepatika ke vena porta. Proses ini pada dasarnya mengubah sinusoid dari saluran endotel yang berlubang dengan pertukaran bebas antara plasma dan hepatosit, menjadi vaskular tekanan tinggi, beraliran cepat tanpa pertukaran zat terlarut. Secara khusus, perpindahan protein antara hepatosit dan plasma akan sangat terganggu.Patogenesis sirosis hepatis menurut penelitian terakhir, memperlihatkan adanya peranan sel stelata (stellate cell). Dalam keadaan normal, sel stelata mempunyai peran dalam keseimbangan pembentukan matriks ekstraselular dan proses degradasi. Pembentukan fibrosis menunjukkan perubahan proses keseimbangan. Jika terpapar faktor tertentu yang berlangsung secara terus menerus (misal hepatitis virus, bahan-bahan hepatotoksik), maka sel stelata akan menjadi sel yang membentuk kolagen. Jika proses ini berjalan terus maka fibrosis akan terus berjalan di dalam sel stelata, dan jaringan hati yang normal akan digantikan jaringan ikat.Perubahan Metabolisme Steroid Palmar eritema Angioma Ginecomastia

Ikterus Metabolisme Bilirubun KERUSAKAN HEPAR

Varises Esofagus

Volume DarahInaktifasi aldosteron & ADHSintesis AlbuminHipertensi Portal

Splenomegali

Aldosteron & ADHTekanan Onkotik

Tekanan Hidrostatik

Na & Retensi Cairan

Ascites Edema

Gambar 2.5 Proses dalam patofisiologi sirosis hepatis

2.4.5 Klasifikasi Sirosis HepatisBerdasarkan morfologi, Sherlock membagi sirosis hepatis atas 3 jenis, yaitu : 1. MikronodularYaitu sirosis hepatis dimana nodul-nodul yang terbentuk berukuran < 3 mm.2. MakronodularYaitu sirosis hepatis dimana nodul-nodul yang terbentuk berukuran > 3 mm.3. Campuran Yaitu gabungan dari mikronodular dan makronodular. Nodul-nodul yang terbentuk ada yang berukuran < 3 mm dan ada yang berukuran > 3 mm.Secara fungsional, sirosis hepatis terbagi atas : 1. Sirosis Hepatis KompensataSering disebut dengan latent cirrhosis hepar. Pada stadium kompensata ini belum terlihat gejala-gejala yang nyata. Biasanya stadium ini ditemukan pada saat pemeriksaan screening.2. Sirosis Hepatis DekompensataDikenal dengan active cirrhosis hepar, dan stadium ini biasanya gejala-gejala sudah jelas, misalnya asites, edema dan ikterus.2.4.6 Diagnosis Sirosis Hepatis1. Gambaran Klinik Stadium awal sirosis hepatis yaitu stadium kompensata, sering tanpa gejala sehingga kadang ditemukan pada waktu pasien melakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau karena kelainan penyakit lain sehingga kebetulan memeriksakan faal hepar. Keluhan subjektif baru timbul bila sudah ada kerusakan sel-sel hati, umumnya berupa : Penurunan nafsu makan dan berat badan Mual Perasaaan perut kembung Perasaan mudah lelah dan lemah, kelemahan otot terjadi akibat kekurangan protein dan adanya cairan dalam otot. Kegagalan parenkim hati ditandai dengan protein yang rendah, gangguan mekanisme pembekuan darah, gangguan keseimbangan hormonal (eritemapalmaris, spidernevi, ginekomastia, atrofi testis, dan gangguan siklus haid) Ikterus dengan air kemih berwarna seperti teh pekat, terjadi pada proses aktif dan sewaktu-waktu dapat jatuh ke koma hepatikum jika tidak dirawat intensif. Hipertensi portal (tekanan sistem portal > 10 mmHg), ditandai splenomegali, ascites, dan kolateral. Dan umumnya, penderita akan dirawat inap karena adanya penyulit seperti perdarahan saluran cerna atas akibat pecahnya varises esophagus, asites yang hebat, serta ikterus yang dalam.Tabel 2.2 Gejala Kegagalan Fungsi Hepar & Hipertensi PortalKegagalan Fungsi HeparHipertensi Portal

Ikterus Spider naevi Ginekomastia Hipoalbumin dan malnutrisi kalori protein Bulu ketiak rontok Ascites Eritema Palmaris white nail Varises esophagus/cardiak Splenomegali Pelebaran vena kolateral Ascites Haemoroid Caput medusa

2. Komplikasi pada Sirosis Hepatis Pemeriksaan PenunjangPemeriksaan laboratorium yang bisa didapatkan dari penderita sirosis hepatis antara lain : a. SGOT (serum glutamil oksalo asetat) atau AST (aspartat aminotransferase) dan SGPT (serum glutamil piruvat transferase) atau ALT (alanin aminotransferase) meningkat tapi tidak begitu tinggi. AST lebih meningkat dibanding ALT. Namun, bila enzim ini normal, tidak mengenyampingkan adanya sirosis hepatisb. Alkali fosfatase (ALP), meningkat kurang dari 2-3 kali batas normal atas. Konsentrasi yang tinggi bisa ditemukan pada pasien kolangitis sklerosis primer dan sirosis bilier primer. c. Gamma Glutamil Transpeptidase (GGT), meningkat sama dengan ALP. Namun, pada penyakit hati alkoholik kronik, konsentrasinya meninggi karena alcohol dapat menginduksi mikrosomal hepatic dan menyebabkan bocornya GGT dari hepatosit. d. Bilirubin, konsentrasinya bisa normal pada sirosis kompensata dan meningkat pada sirosis yang lebih lanjut (dekompensata)e. Globulin, konsentrasinya meningkat akibat sekunder dari pintasan, antigen bakteri dari sistem porta masuk ke jaringan limfoid yang selanjutnya menginduksi immunoglobulin.f. Waktu protrombin memanjang karena disfungsi sintesis factor koagulan akibat sirosisg. Na serum menurun, terutama pada sirosis dengan asites, dikaitkan dengan ketidakmampuan ekskresi air bebas.h. Pansitopenia dapat terjadi akibat splenomegali kongestif berkaitan dengan hipertensi porta sehingga terjadi hipersplenisme.

Selain itu, pemeriksaan radiologis yang bisa dilakukan, yaitu :a. Barium meal, untuk melihat varises sebagai konfirmasi adanya hipertensi portab. USG abdomen untuk menilai ukuran hati, sudut, permukaan, serta untuk melihat adanya asites, splenomegali, thrombosis vena porta, pelebaran vena porta, dan sebagai skrinning untuk adanya karsinoma hati pada pasien sirosis. Morbiditas dan mortalitas sirosis tinggi akibat komplikasinya. Berikut berbagai macam komplikasi sirosis hati:1. Hematemesis melena oleh karena pecahnya varises esophagus/cardia2. Ascites permagna3. Peritonitis Bakterial Spontan.Komplikasi ini paling sering dijumpai yaitu infeksi cairan asites oleh satu jenis bakteri tanpa ada bukti infeksi sekunder intra abdominal. Biasanya terdapat asites dengan nyeri abdomen serta demam.4. Ensefalopati hepatikaMerupakan kelainan neuropsikiatri akibat disfungsi hati. Mula-mula ada gangguan tidur kemudian berlanjut sampai gangguan kesadaran dan koma. Ensefalopati hepatika terjadi karena kegagalan hepar melakukan detoksifikasi bahan-bahan beracun (NH3 dan sejenisnya). NH3 berasal dari pemecahan protein oleh bakteri di usus. Oleh karena itu, peningkatan kadar NH3 dapat disebabkan oleh kelebihan asupan protein, konstipasi, infeksi, gagal hepar, dan alkalosis. Berikut pembagian stadium ensefalopati hepatikum: Tabel 2.4 Pembagian stadium ensefalopati hepatikumStadiumManifestasi Klinis

0Kesadaran normal, hanya sedikit ada penurunan daya ingat, konsentrasi, fungsi intelektual, dan koordinasi.

1Gangguan pola tidur

2Letargi

3Somnolen, disorientasi waktu dan tempat, amnesia

4Koma, dengan atau tanpa respon terhadap rangsang nyeri.

5. Sindroma HepatorenalPada sindrom hepatorenal, terjadi gangguan fungsi ginjal akut berupa oligouri, peningkatan ureum, kreatinin, tanpa adanya kelainan organik ginjal. Kerusakan hati lanjut menyebabkan penurunan perfusi ginjal yang berakibat pada penurunan filtrasi glomerulus. 2.4.7 Penatalaksanaan pada Sirosis HepatisEtiologi sirosis mempengaruhi penanganan sirosis. Terapi ditujukan untuk mengurangi progresifitas penyakit, menghindarkan bahan-bahan yang bisa menambah kerusakan hati, serta pencegahan dan penanganan komplikasi. Tatalaksana pasien sirosis yang masih kompensata ditujukan untk mengurangi progresi kerusakan hati. Bila tidak terdapat koma hepatikum, berikan diet yang mengandung protein 1gr/kgBB dan kalori sebanyak 2000-3000 kkal/hari.1. Penatalaksanaan Sirosis Kompensata Bertujuan untuk mengurangi progresi kerusakan hati, meliputi : Menghentikan penggunaan alkohol dan bahan atau obat yang hepatotoksik Pemberian asetaminofen, kolkisin, dan obat herbal yang dapat menghambat kolagenik Pada hepatitis autoimun, bisa diberikan steroid atau imunosupresif Pada hemokromatosis, dilakukan flebotomi setiap minggu sampai konsentrasi besi menjadi normal dan diulang sesuai kebutuhan. Pada penyakit hati non alkoholik, menurunkan berat badan akan mencegah terjadinya sirosis Pada hepatitis B, interferon alfa dan lamivudin merupakan terapi utama. Lamivudin diberikan 100 mg secara oral setiap hari selama satu tahun. Interferon alfa diberikan secara suntikan subkutan 3MIU, 3x1 minggu selama 4-6 bulan. Pada hepatitis C kronik, kombinasi interferon dengan ribavirin merupakan terapi standar. Interferon diberikan secara subkutan dengann dosis 5 MIU, 3x1 minggu, dan dikombinasi ribavirin 800-1000 mg/hari selama 6 bulan Diberikan antifibrotik, dalam hal ini lebih mengarah untuk keradangan dan tidak terhadap fibrosis. Diberikan Interferon untuk mengurangi aktivitas sel stelata, kolkisin untuk antiradang dan cegah pembentukan kolagen, metotreksat, vitamin A, dan obat-obatan sedang dalam penelitian. 2. Penatalaksanaan Sirosis Dekompensata Asites Tirah baring Diet rendah garam : sebanyak 5,2 gram atau 90 mmol/hari Diuretic : spironolakton 100-200 mg/hari. Respon diuretic bisa dimonitor dengan penurunan BB 0,5 kg/hari (tanpa edem kaki) atau 1,0 kg/hari (dengan edema kaki). Bilamana pemberian spironolakton tidak adekuat, dapat dikombinasi dengan furosemide 20-40 mg/hari (dosis max.160 mg/hari) Parasentesis dilakukan bila asites sangat besar (4-6 liter), diikuti dengan pemberian albumin. Peritonitis Bakterial Spontan (PBS)Diberikan antibiotik golongan cephalosporin generasi III seperti cefotaxime secara parenteral (2x2 gr/hari) selama lima hari/evaluasi cairan ascites ulang. Pengobatan selanjutnya berdasar hasil kultur dan tes kepekaan antibiotik cairan ascites. Obat pilihan yang sering dipakai: Ceftriaxone Kombinasi amoksisilin-as. Klavulamat CiprofloxacinSedangkan untuk profilaksis terhadap PBS ulang (terutama jika albumin < 1g/dl): Norfloksasin 400 mg/hari, jangka panjang Ciprofloxacin 750 mg/1x/minggu Cotrimoxazole 2x2 gr/5 hari/minggu Varises Esofagus Sebelum dan sesudah berdarah, bisa diberikan obat penyekat beta (propanolol) Waktu perdarahan akut, bisa diberikan preparat somatostatin, diteruskan dengan tindakan skleroterapi atau ligasi endoskopi Ensefalopati Hepatik Laktulosa untuk mengeluarkan ammonia Neomisin, untuk mengurangi bakteri usus penghasil ammonia Diet rendah protein 0,5 gr/kgBB/hari, terutama diberikan yang kaya asam amino rantai cabang Sindrom HepatorenalSampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif untuk SHR. Oleh karena itu, pencegahan terjadinya SHR harus mendapat perhatian utama berupa hindari pemakaian diuretic agresif, parasentesis asites, dan restriksi cairan yang berlebihan. Pada sirosis hepatis yang berat dapat dilakukan transplantasi hepar.2.4.8 PrognosisPrognosis sirosis hepatis sangat bervariasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, meliputi etiologi, beratnya kerusakan hepar, komplikasi, dan penyakit lain yang menyertai sirosis. Klasifikasi Child-Pugh juga untuk menilai prognosis pasien sirosis yang akan menjalani operasi, variabelnya meliputi konsentrasi bilirubin, albumin, ada tidaknya asites, ensefalopati, dan status nutrisi.Klasifikasi Child-Pugh berkaitan dengan kelangsungan hidup. Angka kelangsungan hidup selama satu tahun untuk pasien dengan Child A, B, dan C berturut-turut 100%, 80%, dan 45%.Tabel 2.5 Klasifikasi Child-Pugh

USG pada hepar tekstur kasar dan pembesaranKesan : sirosis hepatis

BAB IIIPENUTUP

DAFTAR PUSTAKAAmiruddin, R. 2006. Fisiologi dan Biokimia Hati dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi 4. Pusat Penerbitan ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI: Jakarta.Anonymous. Portal hypertension & cirrhosis 2010. Available from: http://www.scribed.com/doch/25439382/gi-pathophysiology.,AccessedJanuary6, 2012.Azer SA, Katz J. Esophageal varices 2010. Available from: http://emedicine.medscape.com/article/175248-overview.,AccessedJanuary6, 2012.Block B, Schachschal G, Schmidt H. Esophageal varices. In: Block B, Schachschal G, Schmidt H, eds. Endoscopy of the upper GI Tract. Germany: Grammlich; 2004.p. 85-150.Bendtsen F, Krag A, Moller S. Treatment of acute variceal bleeding. Digestive and liver disease 2008. Available from: www.sciencedirect.com., Accessed January 25, 2012.Dite P, Labrecque D, Fried M, Gangl A, Khan AG, Bjorkman D, et al. Esophageal varices. World gastroenterology organisation practise guideline 2007. Available from: http://www.worldgastroenterology.org/graded-evidence-access.html., Accessed January 6, 2012.Guyton AC, Hall JE. Prinsip-prinsip umum fungsi gastrointestinal-motilitas, pengaturan saraf, dan sirkulasi darah. Dalam: Guyton AC, ed. Buku ajar fisiologi kedokteran. Edisi 11. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC; 2002. hal. 817-9.John R, Saltzman S. Acute upper gastrointestinaleeding. In: Greenberger N, Blumberg R, Burakoff R, eds. Current diagnosis & treatment: gastroenterology. Hepatology & Endoscopy. 2nd ed. USA: McGraw Hill Companies Inc; 2009. p. 324-42.Kenneth R, McQuaid M. Gastrointestinal disorders. In: Stephen J, McPhee M, Maxine A, Papadakis P, eds. Current Medical Diagnosis & Treatment. 48th ed. USA: McGraw Hill Companies Inc; 2009. p. 523-6. Suyono,dkk. 2006. Konthen, P.G. 2008. Pedoman Diagnosis dan Terapi Bag./SMF Ilmu Penyakit Dalam. Rumah Sakit Umum Dokter Soetomo:Surabaya.Lilly, Leonard S. (2011).Pathophysiology of Heart disease. Lippincots William & Wilkins, Inc.ISBN 978-1-60547-723-7Lindseth, G.N. 2006. Gangguan Hati, Kandung Empedu, dan Pankreas. Dalam Patofisiologi Sylvia A.Price et.al. Edisi 6. EGC: Jakarta.Mansjoer, A., dkk. Kapita Selekta Kedokteran, Jakarta: Penerbit Media Ausculapius FKUI, 2001.Nurdjanah, S. 2006. Sirosis hati dalam Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi 4. Pusat Penerbitan ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI: Jakarta.Raymon, T.C. & Daniel, K.P. 2005. Cirrhosis and its complications in Harrisons Principles of Internal Medicine 16th Edition. Mc-Graw Hill: USA.Sutadi, S.M. 2003. Sirosis hati. USU digital library Fakultas Kedokteran Bagian Ilmu Penyakit Dalam USU: Medan.Sonografi Sirosis Hepatis di RSUD Dr. Moewardi. [serial on line]. http://www.kalbe.co.id/files/cdk/files/09_150_Sonografisirosishepatis.pdf/09150Sonografisirosishepatis.html. [10 Desember 2011] Vaezi MF. Upper gastrointestinal bleeding. In: Vaezi MF, Park W, Swoger J, eds. Esophageal diseases. Oxford: An imprint of atlas medical publishing Ltd; 2006. p. 110-4.Wilson LMC. Esofagus. Dalam: Price SA, Wilson LMC, ed. Patofisiologi. Edisi 4. Jakarta: Penerbit buku kedokteran EGC; 2002. hal. 357-450.