Vitamins,Vitamins,VITAMIN A,VITAMIN D,VITAMIN E,VITAMIN K,Industrial production

Ist die Zusatztherapie mit Vitamin D sicher und sinnvoll?

-

Upload

andrew-chan -

Category

Documents

-

view

216 -

download

0

Transcript of Ist die Zusatztherapie mit Vitamin D sicher und sinnvoll?

Journal Screen

34 IN|FO|Neurologie & Psychiatrie 2012; Vol. 14, Nr. 7 – 8

Multiple Sklerose

Die Patienten wurden 1 : 1 randomisiert und erhielten für zwölf Monate einmal pro Woche 20.000 IU Chole-calciferol (Dekristol®). Im Rahmen der Studie erfolgten sechs Visiten, wobei intaktes Parathormon (iPTH) und 25-OH-D-Spiegel jeweils zum Ausgangszeitpunkt sowie nach sechs und zwölf Monaten bestimmt wurden. EDSS, ein Gehstreckentest (T25FW), ein Seilgangtest (TTW10) sowie eine kraniale MRT-Untersuchung erfolgten jeweils zu Beginn und Abschluss der Studie.

Primäre Endpunkte der Studie waren Sicherheit und Verträglichkeit der Studienmedikation, der Anteil der Patienten, die nach sechs und zwölf Monaten Serum-spiegel von 25-OH-D ≥ 85 nmol/l oder iPTH ≤ 20 ng/l aufwiesen sowie die kernspintomografische T2-Lä sions-last.

Sekundäre Endpunkte beinhalteten EDSS-Verände-rungen, Schubrate, Zeit bis zum ersten Schub, Verände-rungen im T25FW und TTW10 sowie weitere kernspin-tomografische Parameter (Gesamtzahl und Volumen der Kontrastmittel aufnehmenden Läsionen, Anzahl der neuen oder vergrößerten T2-Läsio nen sowie ein Glo-balmaß aus beiden Parametern).

Ergebnisse: Sowohl nach sechs als auch nach zwölf Monaten war die Anzahl der Patienten, bei denen ein 25-OH-D-Spiegel ≥ 85 nmol/l nachgewiesen werden konnte signifikant höher in der mit Vitamin D behan-delten Gruppe als in der mit Placebo behandelten Grup-pe (nach sechs Monaten 76% vs. 3%, p < 0,001; nach zwölf Monaten 84% vs. 3%, p < 0,001). Auch die Mit-telwerte der 25-OH-D-Serumspiegel unterschieden sich nach sechs und zwölf Monaten signifikant zwischen den zwei Behandlungsarmen (nach zwölf Monaten: 110 nmol/l vs. 50 nmol/l, p < 0,0001). Keiner der eingeschlos-senen Patienten wies eine PTH-Suppression ≤ 20 ng/l auf. Darüber hinaus ließen sich weder Hyperkalziämien noch andere signifikante Unterschiede der laborche-mischen Parameter zwischen den beiden Gruppen nach-weisen.

Als häufigste Nebenwirkung fanden sich Diarrhöen bei fünf der mit Vitamin D behandelten, aber auch bei zwei der mit Placebo behandelten Patienten.

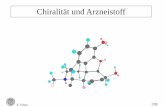

Der primäre Endpunkt der Studie bezüglich der Wirksamkeit wurde nicht erreicht: Zwar zeigte sich im Vergleich zur Ausgangs-MRT eine tendenziell geringere mediane Zunahme der T2-Läsionslast in der Verum-gruppe (83 mm3 vs. 287mm3), allerdings erreichte die-ser Unterschied mit einem p-Wert von 0,105 keine statis-tische Signifikanz (Abbildung 1). Hinsichtlich der se-kundären Endpunkte dokumentierte sich im Vergleich

Mit Interferon-beta-1b behandelte Patienten mit Multipler Sklerose

Ist die Zusatztherapie mit Vitamin D sicher und sinnvoll?Fragestellung: Ist die wöchentliche orale Gabe von 20.000 IU Vitamin D3 eine sichere und wirksame Zusatztherapie bei Patienten mit Multipler Sklerose (MS), die mit Interferon-beta-1b (INFß-1b) behandelt werden?

Hintergrund: Es gibt zunehmende Hinweise, dass Vitamin D nicht nur eine Rolle als präklinischer Um-weltrisikofaktor der MS spielt, sondern auch den kli-nischen Verlauf der MS mitbeeinflussen könnte. So konnte in einer prospektiven Fall-Kontroll-Studie gezeigt werden, dass niedrige Vitamin-D-Spiegel mit einem erhöhten Risiko für die Entwicklung einer MS im spä-teren Leben assoziiert sind [1]. Darüber hinaus scheinen die Vitamin-D-Spiegel bei MS-Patienten sowohl mit der klinischen Schubaktivität als auch mit der Entzündungs-aktivität im MRT negativ zu korrelieren [2–4].

Neben den bekannten biologischen Wirkungen im Rahmen der Kalziumhomöostase und des Knochen-stoffwechsels vermittelt Vitamin D auch immunregula-torische und antiinflammatorische Effekte (u. a. Induk-tion von regulatorischen T-Zellen, reduzierte Reifung und Antigenpräsentation von dendritischen Zellen, Modulation der IL-17A- und IL-6-Produktion, Shift von Th1- zu Th2-Zytokin-Antwort), welche bei der MS von Bedeutung sein könnten.

Im Hinblick auf die Sicherheit und die Verträglichkeit ergaben sich in den bisherigen Studien keinerlei Beden-ken bei der Verabreichung hoher Vitamin-D-Dosen. Auch aus ethischen Gründen sind daher Studien von besonderem Interesse, welche die Wirkung von Vitamin D zusätzlich zu bereits etablierten MS-Therapien unter-suchen.

Patienten und Methodik: Die randomisierte, place-bokontrollierte Doppelblindstudie wurde an sieben Zentren in Finnland durchgeführt. 66 Patienten mit schubförmig verlaufender MS und begleitend mindes-tens einmonatiger INFß-1b-Therapie wurden in die Studie eingeschlossen. Daneben galten weitere übliche Einschlusskriterien (Alter 18–55 Jahre, Expanded Dis-ability Status Scale [EDSS] ≤ 5, Kontrazeption für Frauen im gebärfähigen Alter), zusätzlich durften keine neutra-lisierenden Antikörper gegen INFß-1b vorliegen. Rele-vante Ausschlusskriterien waren unter anderem erhöhte Serumkalziumspiegel (> 2,6 mmol/l), 25-Hydroxyvita-min-D-(25-OH-D-)Spiegel > 85 nmol/l, primärer Hy-perparathyreodismus, Niereninsuffizienz, Nephro-lithiasis sowie eine arterielle Hypertonie mit Werten > 180/110 mmHg.

Soilu-Hänninen M, Aivo J, Lindström

BM et al. A ran-domised, double

blind placebo controlled trial with

vitamin D3 as an add on treatment to interferon ß-1b

in pa tients with multiple sclerosis. J

Neurol Neuro surg Psy chiatry 2012; 83:

565–71

Journal Screen

IN|FO|Neurologie & Psychiatrie 2012; Vol. 14, Nr. 7 – 8 35

Multiple Sklerose

INFß-1b-Medikation die MRT-Krankheitsaktivität bei Patienten mit schubförmig verlaufender MS. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise für positive Effekte der Vitamin-D-Therapie im Hinblick auf die Zunahme der T2-Läsionslast und klinische Parameter wie EDSS, TTW10 und T25FW.

zum Ausgangs-MRT in beiden Gruppen eine signifi-kante Abnahme der Kontrastmittel aufnehmenden Lä-sionen (p = 0,002), allerdings war diese Abnahme signi-fikant größer in der mit Vitamin D als in der mit Place-bo behandelten Gruppe (p = 0,004). Bei allen anderen bildgebenden sekundären Endpunkten dokumentierte sich jeweils nur ein Trend zugunsten der Vitamin-D-Behandlung.

Während sich die Schubrate über den Zeitraum der Studie in beiden Behandlungsgruppen reduzierte, zeigte der EDSS eine fallende Tendenz bei den mit Vitamin D behandelten Patienten (p = 0,071) und blieb auf stabilem Niveau in der Placebogruppe. In beiden Behandlungs-gruppen ließ sich eine signifikante Korrelation zwischen EDSS und T2-Läsionslast nachweisen. Im Vergleich zu den jeweiligen Ausgangstests waren im TTW10 und T25FW nach Abschluss der Studie jeweils nicht signi-fikante Trends zugunsten der Vitamin-D-Gruppe zu verzeichnen.

Schlussfolgerungen: Bei einem sicheren Neben-wirkungsprofil reduzierte die wöchentliche Gabe von 20.000 IU Cholecalciferol zusätzlich zur bestehenden

Kommentar: Insbesondere unter der Berücksichti-gung, dass sieben Zentren an der Studie teilgenommen haben, erscheint die Zahl von 66 eingeschlossenen Patienten eher gering, zumal die Statistik eigentlich für je 40 Patienten pro Studienarm ausgelegt war. Die de-mografischen und klinischen Baseline-Charakteristika der Studie zeigen sich relativ gleichmäßig auf die beiden Behandlungsarme verteilt, allerdings imponieren in dieser relativ jungen Kohorte im Vergleich zu anderen MS-Studien tendenziell eine kürzere Krankheitsdauer, ein niedrigerer Behinderungsgrad und geringere Krank-heitsaktivität im MRT.

Erwartungsgemäß dokumentierte sich unter der wöchentlichen Vitamin-D-Behandlung eine signifikante Erhöhung der 25-OH-D-Serumspiegel auf hochnormale Werte. Kritisch angemerkt sei aber die Frage, warum in der Studie der primäre Endpunkt mit 85 nmol/l ge-wählt wurde. Unter Berücksichtigung der Ausgangs-Vitamin-D-Spiegel in dieser finnischen Kohorte (54 bzw. 56 nmol/l) und der vorhandenen Daten zur MS-Risikoreduktion [1] und zur Halbierung der Schubrisi-koreduktion [3] aus prospektiven Fall-Kontroll-Studien hätten eher Spiegel von >100 nmol/l angestrebt werden sollen. Vereinbar mit bereits veröffentlichten Studien zur Verträglichkeit von hochdosiertem Cholecalciferol ergaben sich keine relevanten klinischen oder labor-chemischen Nebenwirkungen der Studienmedikation.

Sowohl durch die relativ kurze Krankheitsdauer mit eher geringer Krankheitsaktivität als auch durch ein bereits potenziell gutes Ansprechen auf die INFß-1b-

Basistherapie könnten die Effekte von Vitamin D in dieser nicht auf klinische Wirksamkeitsendpunkte aus-gelegten Studie abgeschwächt worden sein. Auch wenn die positiven Effekte auf klinische und MRT-Parameter sich in dieser kleinen Studienpopulation teilweise nur andeuten, so könnte die zusätzliche Gabe von hoch-dosiertem Vitamin D bei MS-Patienten mit bereits be-stehenden Basistherapien zukünftig aufgrund der sehr guten Verträglichkeit und potenziell synergistischer Wirkmechanismen durchaus eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Allerdings werden die Ergebnisse größerer multizentrischer, placebokontrollierter Doppelblind-studien wie sie aktuell bereits angelaufen sind (u. a. SOLAR und EVIDIMS Trials) [5, 6] notwendig sein, um den Stellenwert einer hochdosierten Vitamin-D-The-rapie bei MS-Patienten zu klären. Von Interesse könnte hierbei auch sein, ob sich im Hinblick auf die Wirksam-keit geschlechtsabhängige Unterschiede oder andere Subgruppen (u. a. Hautfarbe bzw. ethnische Herkunft) heraus kristallisieren, um so zukünftig eine möglichst individualisierte MS-Therapie zu gewährleisten.

Literatur1. Munger KL et al. JAMA 2006; 296: 2832–82. Mowry EM et al. Ann Neurol 2010; 67: 618–243. Simpson S Jr et al. Ann Neurol 2010; 68: 193–2034. Løken-Amsrud KI HT et al. Mult Scler 2011; 17 (Suppl):

277–505; Poster 8125. Dorr J et al. Trials 2012; 13: 156. Grimaldi L et al. Neurology 2012; 78: 841

Bernhard Décard und Andrew Chan, Bochum

T2-L

äsio

nsla

st (

mm

3 )

12 MonateBaselineUntersuchung

Vitamin DPlacebo

-800-600

-400

-200

0

200

400600

800

1000

T2-Läsionslast im MRT

Nac

h J N

euro

l Neu

rosu

rg P

sych

iatr

y 20

12

Abbildung 1 Tenden ziell gerin gere mediane Zunahme der T2Läsionslast in der mit Vitamin D behandelten Gruppe (83 mm3 vs. 287 mm3).