デジタルトランスフォーメーションの新段階と求められる環 …...デジタルトランスフォーメーションの新段階と求められる環境整備 JRIレビュー

チェーホフ『中二階のある家』における女性像 ――親密圏と...

Transcript of チェーホフ『中二階のある家』における女性像 ――親密圏と...

Agora: Journal of International Center for Regional Studies, No.8, 2011【論 文】

75

子を押さえながら帰宅する」(Чехов 1977a: 179)ところが描写される。ロシアでは伝統的に女性は髪をむきだしにせず,家の中でも覆い隠す風習があったが,近代になってそれが薄れてからも,少なくとも外出時には被り物を着用することが女性のたしなみとされていた(江川 1986: 165)。帽子を着用しないことは当時の社会の規範から外れた振る舞いであり,あえてそうすることは,自分が新しい生き方を選んだ女性であることを示す社会へのアピールであったのだ。 画家はやがて妹のミシュシに恋するようになるが,姉のリーダとはもっぱら社会問題について議論を闘わせる。 恋物語と,社会問題の議論。この二つの要素が混在するこの物語の性格を,沼野充義は以下のように評している。

稀にみるほど清らかで抒情的な恋と風刺的・戯画的な激しい対立が対置されている。その対比の背後には芸術家やインテリゲンツィヤの社会的義務や,病めるロシアを救うにはどうするべきかという深刻な社会的テーマがあって,いわば「親密圏」と

「公共圏」が渾然となって,小品ながら奥行きの深い小説の世界を作っている(沼野 2010: 111-112)。

1.はじめに

チェーホフの短編『中二階のある家 ある画家の話』(1896)は,語り手の「画家」と,避暑先の田園地帯で出会った地主階級の姉妹との,ひと夏の交流を描いた物語である。姉リーダと妹ジェーニャ(ミシュシ)は,きわめて対照的に描かれている。どちらも「すらりとして美しい」(Чехов 1977a: 175)とされる姉妹の性格描写は,ことごとく対照的になされる。話すとき,妹は前に回ってきて向き合って話すが,姉は目をそらせて事務的に話す。母と一心同体の妹に対し,姉は母に甘えることがなく,経済的にも「自立」(Чехов 1977a: 176)していることを誇りにしている。妹は読書(おそらく小説)ざんまいで無為な生活を送っているが,姉は「新聞」(Чехов 1977a: 187)を読み,ばね付き馬車をひとりで乗り回し,家にいるときもせかせかと行動的である。妹が話題にするのは日常的な些事だが,姉は仕事のことばかりである。このように,社会に接点を持たず家庭内に留まっている妹に対し,姉は社会活動にいそしんでいる。 二人の対照性は,服装のレベルでも表れる。たとえば,姉リーダは「しばしば村へ帽子もかぶらず日傘をさして出かけていく」

(Чехов 1977a: 178)が,妹は「風の日に帽

* 天理大学聴講生

チェーホフ『中二階のある家』における女性像――親密圏と公共圏の両極化

川 島 静 *

1. はじめに2. 作品の成立と読者層の問題3. 当時のロシア社会における「公共圏」と女性の地位4. チェーホフが描いた「公共圏への女性進出」5. 『中二階のある家』に描かれた「議論する女性」とゼムストヴォの現状6. マルタとマリア

アゴラ(天理大学地域文化研究センター紀要)76

「ミシュシ,君はどこにいるの?」(Чехов 1977a: 191)という問いが投げかけられたままでこの物語は終わる。「この結びの文句は非常に有名になって,繰り返し唱われる歌のモチーフのように,あらゆる人の唇にのぼりしばしば引用にも使われた」(エルミーロフ 1953: 222)。たった三つの単語からなるにすぎないこの問いは,この部分だけがある意味で独り歩きして有名になるほど,不思議なインパクトを持っているのだ。シャヴロヴァへの手紙の内容が真実なら,この問いかけは作家からその恋人に向けて発せられた心の叫びであり,小説より何より先にまずこの問いが生まれ,作家の胸の中で長く温められていたに違いない。 この作品が実際に書き始められたのは1895年で,時期と内容がシャヴロヴァへの手紙と符合する。現存するチェーホフの覚書から推定して,同年春には恋物語の構想ができていたと考えられている。その秋,引退した演劇人とその家族のため,『アピール』と題した義捐文集の出版が計画され,その編集部からチェーホフに原稿依頼の手紙(10月23日付)が舞い込んだ。その時点でこの恋物語はほぼ完成していたのだろう,『僕のフィアンセ』を依頼された文集用に当てるつもりで,「原稿は12月に送ります」という返事を11月に出している。しかし,実際には『アピール』の発行が一年延期されたため,この作品は雑誌

『ロシア思想』に回されることになった。 やがて完成した作品に,恋物語と社会問題の議論という二つの異質なテーマが混在するようになった理由は,上記のような成立史上の屈折から説明できる。雑誌『ロシア思想』は,1880年にモスクワで創刊された月刊誌であり,リベラルな知識人を主な対象としていた。そもそもチェーホフが作家活動をスタートさせたのは1880年代初頭で,彼はそのころ

『とんぼ』『目覚まし時計』などの大衆向けのユーモア雑誌へ,「アントーシャ」「チェホン

本稿は,この「親密圏」と「公共圏」というキーワードに注目し,チェーホフが描いた両極化した女性像の特徴を,作家としての彼が対象としていた読者層の特徴と,当時のロシア社会における女性の地位という観点から読み解いてみたい。

2.作品の成立と読者層の問題

この物語が執筆されたのはモスクワの北70㎞の距離にあるメリホヴォ村である。子供時代を黒海北岸の港町タガンローグで送ったチェーホフは,大学入学を機にモスクワに出て12年間をそこで過ごしたのち,メリホヴォにひとつの村を買って移り住んだ。その村は213デシャチンの広さ,メートル法に換算すれば一辺1.5㎞の正方形の面積に相当する。そこにはふたつの池と家と果樹園があって,残りの4分の3は森であった。ここでチェーホフははじめて地主になったのだった。メリホヴォ時代は作家としても充実した時期で,中編小説に分類されるような比較的長い作品が集中して生まれている。 物語を執筆中に,チェーホフは友人エレーナ・シャヴロヴァに手紙を書いた。この1895年11月26日の手紙によれば,かつてチェーホフには心に決めた女性がいて,この物語はそのときの体験談なのだという。

『ロシア思想』11月号に私の短編小説『殺人』が掲載されました。これはあまりかんばしくありません。12月号には『アリアドナ』が載ります。これもたいしたことはない。今は小さい物語(маленький рассказ)『僕のフィアンセ』に取りかかっています。かつて私にはフィアンセがいました……。その人は「ミシュシ」と呼ばれていました。私は彼女のことが大好きでした。このことを書いているのです。

(Чехов 1978: 103)

川島静:チェーホフ『中二階のある家』における女性像 77

の屈折は,作品のボリューム自体を大きく変えたのである。ようやく作品が脱稿したのは1896年2月。これは校正を経て,『中二階のある家 ある画家の話』のタイトルで『ロシア思想』4月号に発表された。

3.当時のロシア社会における「公共圏」と女性の地位

このときチェーホフが,インテリゲンツィヤの読者に向けた作品に社会的テーマを盛り込まなければならないと考えたことの背後には,当時のロシア社会において,出版メディアの発達にともなって批判的な公共圏が形成され,「分厚い雑誌」を読む知識人のサークルで日常的に社会的テーマが議論されていた,という事情があった。以下では,その時代背景と,そこで特に女性がどのように位置づけられていたかを見ていきたい。 公共圏の歴史的変遷を追ったドイツの哲学者ハーバーマスは,近代西欧の市民的な公共圏の特徴を,コーヒーハウスやサロンや読書クラブなどで人々が印刷メディアによって情報を共有しつつ,対等に議論し合っていた点に見出している。このタイプの公共圏の出現は,当時の市民階級を中心に,いわゆる大家族から小家族への家族モデルの移行が起こり,個人のプライバシーを尊重する排他的な空間としての親密圏が家庭内に生じていたことを前提とする(ハーバーマス 1994: 64-72)。この新たな親密圏において近代的ヒューマニズムの思想が育まれ,やがてその価値観をそなえた人々が公共圏に出ていくことにより,民主主義の理念が社会に広まっていくのだという。その過程では,当初は文学や芸術の趣味的な話題を中心にしていた公共圏での議論が政治・社会の問題へと及ぶ,という変化が見られる。文芸公共圏から政治公共圏への移

テ」名義で滑稽小説を寄稿していた。しかし1880年代半ばには日刊紙『ペテルブルグ新聞』や『新時代』へ風刺小説の寄稿を始め,これによって彼は文壇にその存在を認知されていくことになる。そして1880年代後半,初めて取り組んだ中編小説『広野』(1888)を

『北方報知』に発表し,いわゆる「分厚い雑誌」と呼ばれる総合雑誌にデビューを果たす。19世紀ロシア文学の大部分が最初に発表される形は,本ではなくて,このような定期刊行物であった(ヒングリー 1984: 50)。チェーホフはこれを機に,それまで使ってきた筆名を捨て,作家「アントン・チェーホフ」として再出発した。つぎに『六号室』

(1892)で自由主義的傾向の『ロシア思想』に,『大ヴォロージャ』(1893)で『ロシア報知』に進出し,インテリゲンツィヤ層に読者を獲得していった1)。政治的傾向を表面に表わさないチェーホフの作品は,保守的な『新時代』からマルクス主義的な『生活』まで,あらゆる傾向の雑誌に掲載されることができた(ヒングリー 1984: 276)。その彼が『ロシア思想』に寄稿した自作短編に社会的テーマを付け加えることにしたのは,知的な読者層に向け,そのニーズに応えて単なる恋物語以上のものを提供するという意図があったものと考えられる。 ただし,その構想の転換は,あまり容易には実現しなかった。チェーホフは『新時代』の出版者スヴォーリンへの手紙で,「いま大きな中編小説(большой повесть)に取り組んでいるが,なかなか筆が進まない。来客が多くて困る」(Чехов 1978: 446)と告白している。前述のシャヴロヴァへの手紙では「小さい物語」として紹介していた作品を,スヴォーリンには「大きな中編」と呼び換えている。想定読者の変化にともなうテーマ上

1) レイトブラートによると,19世紀後半のロシアの読者は,①知識階級の教養読者,②娯楽を求める町人・商人などの半教養読者,③最低限の識字能力を有する農村読者の三つに階層分化していた。それまで半教養読者を対象としていたチェーホフは,この時点から自らの執筆の対象が教養読者に変わった

(Рейтблат 1999: 4)。

アゴラ(天理大学地域文化研究センター紀要)78

け,アントンの妹マリアも当時モスクワにおいてロシアで最初の女子大学として開設されたばかりの「ゲリエ課程」に進んだ。それは当時の女性が望みうる限り最高の教育であった。若きチェーホフの周辺にはその妹マリアの友人や,モスクワ絵画彫刻建築学校生であった次兄ニコライの友人たちが集い,高度に知的で文化的な交友関係を結んでいた。彼は公共圏とは何か,そこで行われている議論とは何かを身をもって知り,かつ公共圏への女性の参加も目の当たりにしていたに違いない。 チェーホフの描く女性像の多様性は,19世紀後半から20世紀初頭にかけてのロシア作家の系譜のなかで,独特の位置を占めている(Heldt 1987: 49-57)。彼がまだ医学生であったころ長兄アレクサンドルに宛てた手紙(Чехов 1974: 53-55)において「自然は不平等を許さない」と断言しているように,チェーホフは「男女は生物学的には平等」であると堅く信じていた。そして,現実社会において歴然と存在する男女の差異は,悪しき教育が作りだした後天的な弊害にすぎないと考えていた(川島 2011)。ただし,チェーホフは必ずしも女性の社会進出やフェミニズムの主張に共感していたわけではない。初期作品では,時には知的な女性の苦悩を扱うこともあったが,男女同権を求める女性の姿をどちらかというと揶揄的に扱っていた(De Maegd-Soёp 1987: 214)。だが後期作品と戯曲においては,「新しい女性の生き方」が誠実に取り上げられるようになった。ヒロインたちの多くは,もはや人生の最終目的を結婚や恋愛に置かず,自立し,創造的な仕事をし,恋人ではなく同朋として男性に向き合おうとした(De Maegd-Soёp 1987: 261)。1895年に発表された『三年』,翌年の『わが生活』と『中二階のある家』などがその例として挙げられる。興味深いことに,この時期に集中して発表されたこれらの作品には,女性たちが公共圏における議論に

行である(ハーバーマス 1994: 72-85)。ただしハーバーマスは,近代の市民的な公共圏から女性が排除されていたことを強調している。西欧の市民社会においては,民主主義と平等の理念が叫ばれる一方,男性と女性の差異が改めてイデオロギー化され,女性は家庭内の親密圏にのみ属する存在であることが求められた。 西欧諸国に比べて産業と資本主義の発達が遅れ,市民階級が未形成であったロシアでも,アレクサンドル二世の治世下の1860年代には農奴解放をはじめ地方自治,司法,教育などさまざまな領域で近代化が図られ,急速な経済成長が始まった。それと並行して検閲が緩和されたことで出版メディアが劇的に成長し,1880年代には発行部数が一万部にも達する月刊総合雑誌が12を数えた(ヒングリー 1984: 271-286)。こうして,ようやく本格的な「議論する公共圏」が生まれる前提が整ったのである。そこでは,伝統や信仰によって守られてきた従来のあらゆる価値観が根底から問い直され,それまで絶対視されてきたツァーリの権力,キリスト教信仰,家父長制などへの信頼が大きく揺らぎ始めた。上記のような,男女を公共圏と親密圏で分離しようとする思想とともに,男女平等を求めるフェミニズム思想も同時進行で西欧から伝播し(Stites 1978; 和田 1989; 富永 1998),女性の教育権を求める動きも盛んになった(橋本2004: 255-359)。したがって,後進国ロシアで新しいタイプの公共圏が形成されていく際には,「公共圏への女性の参加」が重要な問題となった。実際,1870年代から活発化したナロードニキ運動には数多くの女性が参加し,この活動がらみで1875年までに逮捕され予審にまわされた770人のうち,2割が女性であったという(和田 1976: 241-242)。 チェーホフは,この時代の流れを敏感に察知していた。貴族でもなく裕福でもなかったチェーホフ家だが,兄弟はみな高い教育を受

川島静:チェーホフ『中二階のある家』における女性像 79

きっとそういう人々は,そんなもの,読むのも嫌にちがいないわ。」(Чехов 1977a: 54-55)

ここでは,ハーバーマスのいう「文芸公共圏」がまさに「政治公共圏」へと移行しようとする局面が光を浴びているといえよう。ただし,その移行には歯止めがかけられる。夫の大学時代の友人ヤールツェフが,ふたりの立場にこう反論するからだ。

「もしも詩が,君たちに重要だと思える問題を解決しないというのなら,技術や,警察法や,会計の本でも読みたまえ。科学記事でも読めばいいじゃないか。『ロミオとジュリエット』の中で,愛の代わりに,たとえば,教育の自由とか監獄の消毒とかを論じなければならないとでもいうのかい。」(Чехов 1977a: 55)

これを傍で聞いていた夫が一時中座し,しばらくして戻ってみると,すでに議論は終わっており,ヤールツェフが講義口調で「ひとりでしゃべっていた」。つまり,ここではいまだ「文芸公共圏」の要素が優位なのである。 中編小説『わが生活』では,貴族の身分にありながら肉体労働で生きていこうとする

「私」の姿を通して,理想化しがたい現実の人民の状況が描かれる。そんな「私」のところに,ある日,医師ブラゴヴォーがやって来て議論を挑む。この医師は,「私」の姉クレオパトラの親しい友人アニュータの兄である。

「仮に,意志の力や,集中力や,すべての能力を,何か別のことに,たとえば,将来大学者とか芸術家になることに費やすとしたら,あなたの生活はもっともっと広く深くなって,あらゆる意味でもっと生産的になるのではありませんか。」 私たちは会話に没頭し,そして肉体労働に話が及んだとき,私は以下のような考え

参加している姿がはっきりと描かれているのだ。その事例を次節ではまず確認したい。

4.チェーホフが描いた「公共圏への女性進出」

中編小説『三年』は,地方貴族の娘ユーリャを妻に迎えたモスクワの商人ラープチェフが,愛とは,夫婦とは,人生とはという問いを自らに課しつつ,妻と暮らす三年間を描いた物語である。そこでは,当時のロシア社会に生成しつつあった市民的公共圏の一断面が,克明に捉えられている。ユーリャはモスクワで新婚生活をスタートさせるが,新居には夫の友人たちが連日押し掛けてきて討論を楽しむ。そこで議論の的になるのは,「芸術」の位置づけである。1870年前後から活動を活発化させた画家集団〈移動展派〉のリアリズム絵画の運動に典型的に見られるように,芸術の社会参加は帝政末期のロシアで重要なトピックとなっていた(川島 2009)。その事情が『三年』にはリアルに描写されているのだ。ある日の討論では,まず夫の幼馴染コースチャが,芸術には「傾向」が必要だとする立場から話を始め,ユーリャがそれに同意する。

「芸術作品に意義があるのは,テーマに何かまじめな社会問題が盛り込まれている時だけだ。〔……〕農奴制に対する抗議が作品に含まれているとか,作者が上流社会の俗悪さに反発しているとかいうのなら,作品は有益だ。しかし,ああとかこうとか,彼女が彼を愛したとか,彼が彼女を捨てたとかいうだけの小説は,――そういう作品はくそくらえだ。」

「わたし,あなたのおっしゃることに賛成よ,コンスタンチン・イワーヌイチ。あいびきを書く作家もいれば,浮気を書く作家もいる。別れた後の邂逅を書く作家もいる。でも,もっと他にテーマがないのかしら。だって,病気の人,不幸な人,貧乏に苦しんでいる人がこんなに大勢いるのですもの。

アゴラ(天理大学地域文化研究センター紀要)80

するという状況が実際に当時のロシア社会で現出していたことを忠実に捉えたものであると考えられる。ただし,公共圏に進出する女性たちの姿が肯定的に提示されているかというと,決してそうとはいえない。『三年』において,公共の場で発言する妻ユーリャを目にした夫ラープチェフは,「まだ22歳にもならない妻が,こんなにもまじめくさって,冷やかに,愛を論じるのは不愉快だ」と感じる

(Чехов 1977a: 55)。『わが生活』では,「議論に耳を傾けては,嬉々として楽しげで,うっとり聞き惚れながら,好奇心にあふれた表情」(Чехов 1977a: 222-223)をしている姉クレオパトラの姿が描写される。ここでは彼女自身は発言しないが,次の節では,「私」の未来の妻マーシャが次のように発言する。

「教育のある人も金持ちも,みんなと同じように働かなくちゃなりませんわ。

〔……〕」そのあと,彼女はペテルブルグにいたころのことを話してきかせ,名だかい歌手たちの声や歌いぶりをまねてみせた。彼女は笑ったり,ふざけたり,かわいらしく顔をしかめたりした。私は,彼女が不正な富についてしゃべったりするよりもこちらの方がずっとふさわしいと感じる。さっき富だとか,安楽だとかしゃべったのも,真剣な話ではなく,誰かの口まねだろうという気さえした。(Чехов 1977a: 229)

ユーリャの夫ラープチェフ同様,マーシャの夫となる「私」も,妻の社会的発言に対して批判的である。これらの作品の女性たちは,公共圏に喜んで参加しようとするが,せいぜいその雰囲気を楽しむだけで,本質的に自分自身の意見を持たない存在として描かれている。こうした描き方が,当時のマジョリティの男性読者たちの女性理解の枠組みに合致するものであったろうことは想像できる

を述べた。肝腎なことは,強者が弱者を奴隷にしないことだ。ひと握りの人間がおおぜいの人間の寄生虫であったり,うまい汁を慢性的に吸いあげるポンプであったりしないこと。つまり,強者も弱者も,金持ちも貧乏人も,例外なしに誰もが自分のために,等しく生存競争に参加できることだ。そしてその意味では,すべての人間に共通の,だれもが負う義務としての肉体労働ほど,平等化の手段としてすぐれたものはあり得ない。〔……〕 「でも,もし思想家や大学者のような優秀な人々もひっくるめて,だれもが,めいめい自分のために生存競争に参加して,石を砕いたり,屋根を塗ったりするのに時間をとられでもしたら,社会の進歩に深刻な危険が及ぶのではありませんか。」(Чехов 1977a: 220)

社会の進歩が人間を幸福にすると信じる医師と,誰もが均等に肉体労働を分担することが社会の不平等根絶に繋がるのだと主張する

「私」の立場は,真っ向から対立する。ここには,先に触れた「文学の傾向」の問題と同じく当時のロシア社会でさかんに話題になっていた,トルストイ流のアナーキズム思想をめぐる問題が表されている2)。ちなみに作者チェーホフ自身も,一時期トルストイ主義に傾倒し,のちにそこから脱却したという経緯がある。チェーホフが,当時の知識人たちの関心の動向にきわめて敏感であったことが窺える。 ここで注意したいのが,このように描き出される公共圏の議論における,女性たちの立場である。興味深いことに,彼女たちは決して公共圏から排除されてはいない。『三年』のユーリャのように,公共圏の議論の場に同席し,ときに積極的に発言する女性の姿をチェーホフは描いているのだ。これは,前節で確認したように,公共圏に女性が参加

2) 1894年3月27日付けのスヴォーリンへの手紙(Чехов 1977c: 553)には,トルストイ主義からの決別の理由が詳しく記されている。

川島静:チェーホフ『中二階のある家』における女性像 81

する。民衆を救済しなければならないと考えている点では,ふたりの意見は一致している。民衆救済は知識階級の責務であるというのが,当時のロシア社会に生きるインテリゲンツィヤの共通認識であった。ただし,その実現手段については,相反する立場が乱立する状況であった。ここでのリーダの立場は,同時代にポスト・ナロードニキの理論として注目を集めた「小さい仕事」理論のそれに合致している。 ロシア社会の近代化を目指し,知識階級による農村変革に着手したナロードニキ運動は,1870年代の「ヴ・ナロード(人民の中へ)」の試みに失敗し,1881年にはアレクサンドル二世暗殺というテロリズムに走ったが,その結果厳しい弾圧を招き閉塞状態に陥った。その状況を打開すべく生まれたのがヤーコフ・アブラーモフの唱道した「小さい仕事」理論で,ゼムストヴォという既存の地方自治組織を活動の拠点として,過激な革命運動に農民を動員することなく文化的活動,とりわけ教育による社会変革をめざした

(Новак 1997; Зверев 1997)。この理論は1880年代末から1890年代初頭にインテリゲンツィヤから多くの支持を集めた。なお,「小さい仕事」という名称は,革命運動こそが正当な「大きい仕事」であるとするナロードニキ左派によって蔑称として命名されたものである。アブラーモフらは「社会主義からドイツの服をはぎ取り,ラシャのカフタンを着せよう」をスローガンに反マルクス主義的立場をとったため,ソビエト時代には反革命の烙印をおされ,1929年版百科事典を除くすべての情報は削除されたのだった。 「小さい仕事」の活動拠点となったゼムストヴォは,帝政ロシアの地方自治組織としていわゆる「大改革」のさなかの1864年に設立されたもので,医療,教育,統計,農事指導の部門に分かれ,農村の文化啓蒙をその任務とした。しかし,本格的に地域社会に浸透し

し,作者自身が現実の女性の社会進出に対して抱いていた不快感が反映しているとも考えられる。そして,『中二階のある家』に描かれた女性像にも,やはり同じ特徴が認められるのである。

5.『中二階のある家』に描かれた「議論する女性」とゼムストヴォの現状

社会活動家のリーダと,無為の生活を送る画家は,表面上は平穏な関係を装っていたが,8月のある日曜日,遂にふたりは衝突する。常々感じていたリーダの活動への不信を,画家がさらけ出すのである。

「農民たちの境遇で何がひどいかというと,それは,彼らが魂について考えるひまもなく,自分たちの姿は神に似せてつくられたのだということを思い出すひまもなく,飢えや,寒さや,動物的な恐怖や,山のような仕事が,まるで雪崩のように,精神活動への道をすっかりふさいでしまっていることなのです。この精神活動こそが,人間を動物から区別するもので,そのために生きるに値する唯一のものなのですからね。あなたがたは彼らを救おうとして,病院やら小学校やらを作るけれど,そんなものは彼らをくびきから解きはなつ役には立ちませんよ。それどころか,一層奴隷化するだけです。だって,彼らの生活の中へ新しい偏見を持ちこんでは,彼らの欲求を増やしているのですからね。薬代や本代をゼムストヴォに払うために,彼らはもっと背をかがめて働かなければならないのですから。」(Чехов 1977a: 184)

これに対してリーダは,「ただ手をこまねいているわけにはいかないじゃないですか。

〔……〕教養のある人間のいちばん高い,いちばん神聖なつとめは,身近な人々に奉仕することですから」(Чехов 1977a: 184)と反論

アゴラ(天理大学地域文化研究センター紀要)82

収束する頃には,「私は生きがいを見出した」と手紙に書くほどに変っていた。チェーホフの活動は医療分野に留まらない。1894年には教会付属学校の世話人となり,1896-1898年には学校を三棟建てる。1894年と1897年度にはゼムストヴォの議員にまでなっている。 ちなみに,物語に描かれるリーダは,三等官の娘であるので身分的には上流階級(貴族)に属するが,ゼムストヴォの小学校に奉職している。当時は,高い教養を身につけても女性に門戸を開いている職種は少なく,ゼムストヴォが彼女たちの受け皿としての機能を果たしていた(橋本 2004: 290)。また,当時のゼムストヴォは公共図書館の普及を通じて特権階級から民衆へと公共圏が拡大してく現場であった(巽 2008: 255)。ゼムストヴォで学校教育や診療所建設に邁進するリーダの像は,作者の実体験に立脚しているだけにリアリティと説得力があり,1890年代の社会状況下では最高度にアクチュアルな形象であったはずである。その彼女が「中二階のある家」で画家と議論を闘わすとき,彼女の姿は先に見た『三年』『わが生活』の場合とは異なって明らかに自立的で,公共圏への女性進出のイメージを当時としてはこの上なく先鋭に打ち出すものに他ならなかっただろう。 しかしながら,彼女もやはり肯定的に描かれているとはいいがたい。何より,主人公に恋されるのはリーダではなく,いかにも「女らしい」「子どもっぽい」ミシュシなのだ。もちろん,作中で画家が述べるリーダの社会活動への批判自体は,その内容が濃厚にトルストイ主義を思わせる3)だけに,すでに1894年にはトルストイ主義への決別を宣言していた作者本心からの心情を代弁していると受け

定着するのは,1891年の大飢饉と92年のコレラ流行という危機に農村が見舞われてからであった。ゼムストヴォが果たした歴史的役割は,それを構成する自由主義的貴族に,立憲主義的な政治運動の温床を提供したことであるという見方が従来は主流であったが,最近では地域社会や農村に実際に果たした役割の方が重視されている。そこに勤務する職員の多くは専門知識を持った進歩的インテリゲンツィヤであった。他ならぬチェーホフもそのひとりである(左近 2004)。 チェーホフのゼムストヴォ活動は大学卒業直後に始まる。卒業後モスクワ県ヴォスクレセンスクおよびズヴェニゴロドという町のゼムストヴォに所属して医療活動を行った

(Россолимо 1960: 665-666)。メリホヴォに転居した1892年3月4日当時,付近一帯にはコレラが大流行していたため,1892年7月6日付けの書簡で地元のゼムストヴォから協力を請われて,メリホヴォ村を中心に26の村,7の工場,1の修道院のコレラ防疫を担当することになった。3カ月間の渾身の活動が功を奏して同年10月15日には臨時診療所が閉鎖されコレラ終息宣言が出された。チェーホフはそれ以後もゼムストヴォに留まり,中風やジフテリヤ対策に当たった。村の住民は,チェーホフが作家であることを知らず,医者なのだと思い続けていたという。一般にゼムストヴォにおいては,農民と医師の間には信頼関係が成立していなかった。コレラを撒き散らしているのは医師だと疑われさえした(Чехов 1977b: 96)。当初「コレラに関することすべてが疎ましい」(Чехов 1977b: 100)と愚痴をこぼしていたチェーホフも,コレラ騒動が

3) たとえば以下の箇所。「もしも私たちみんなが,都会の者も田舎の者も,金持ちも貧乏人も,ひとりの例外もなしに,人類全体が日に2,3時間働きさえすれば,残りの時間は自由になるのです。余暇を科学や芸術に捧げることができるのです」(Чехов 1977a: 186)。なお1891年と1892年にロシアは深刻な飢饉に襲われたが,トルストイは雑誌『週間手帳』1892年1月号に論文『飢饉について』を発表した。画家が口にする,「10億人もの人々が,獣より悪い環境で」(Чехов 1977a: 184)暮らす悲惨な農村の現状は,

「重税,耕地不足,放置と退廃のもとに民衆が暮らしている限り,飢饉は不可避である」というトルストイの主張に重ね合わすことができるという(Катаев 1979: 232-233)。

川島静:チェーホフ『中二階のある家』における女性像 83

離された美しい世界は,桃源郷のイメージさえ髣髴とさせる。実はこの物語の根底には貧民救済問題があって,対岸の村では民衆の苦しい暮らしが営まれているはずなのだが,その存在は伏せられ,夕空に映えるシルエットだけが提示される。この作品では,社会問題と自然風景とが対置されていて,こうした描写は,作中人物の画家が「風景画」しか描かないことと響き合っている。 風景画というジャンルは,19世紀後半のロシアにおいて,社会問題からの逃避として厳しく批判されてきた4)。物語中で社会活動家リーダが画家のことを毛嫌いするのは,彼が

「風景画家であり,自作中で民衆のつらい生活を描こうとしない」せいだ(Чехов 1977a: 178)とされているのは,まさしく時代の社会的文脈を踏まえた表現なのである。ただし,

〈移動展派〉の風景画は公衆のあいだで大きな人気を博し,画家たちを経済的に支えてもいた。そして1890年代以降,同派が社会参加から後退していくにつれ,風景画の地位はさらに高まっていく。貧しい境遇から身を起こし,優れた風景画を数多く残したイサーク・レヴィタンは,この局面の〈移動展派〉を代表する存在である(Valkenier, 1977: 128-129)。彼はチェーホフの友人であり,他でもなく

『中二階のある家』の画家のモデルと目される(Чехов 1977a: 490-491)。先に述べたように,この画家像に作者の共感が寄せられているとは必ずしもいえないが,風景画がすでにジャンルとして確立され,知識人の風景画批判がやや時代遅れになりつつある時期に,作者チェーホフが女性活動家リーダと風景画家のどちらに読者の共感がより多く集まると計算していたかは,疑問の余地がないように思える。 さらに,同時代の読者たちは,チェーホフの描く両極的な姉妹像を目にして,聖書の

取る必要はないわけだが,画家に批判されたリーダの苛立った態度の描写などからして,彼女の立場が正しいと描かれていると読むのは困難である。また,彼女が母親や妹ミシュシに対して見せる独裁的な振る舞いは,あたかも家父長制を裏返しにしたかのような横暴さであり,家父長制への嫌悪を常々表明していたチェーホフの,知的な女性の「男性化」への皮肉な視線が感じられる。

6.マルタとマリア

この二人の女性,「議論する女性」である姉リーダと「女らしい」妹ジェーニャを作者チェーホフが価値評価するにあたっては,同時代の絵画や聖書的なイメージまでが動員されている。その点を,当時のロシア絵画をめぐる状況とからめて確認し,本稿の結びとしたい。 ミシュシにまつわる恋物語は,作中では一貫して,抒情的な風景と一体化して描かれる。作品のタイトルになっている「中二階のある家」とは,19世紀にロシアで流行した小ぶりでおしゃれな西洋風の建物を指すのだが,そのイメージに加えて,作品のサブタイトルになっている「画家」があたかたもカンバスに風景画を描いていくように描写される美しくノスタルジックな自然が,主人公である画家の恋愛を彩っている。「針葉樹の強い匂い,落ち葉を踏みしめるカサコソいう音,畑の緑」などの五感に訴える描写,「ボート遊び,キノコ採り,サクランボもぎ」などの田舎ならではの遊び,「樅の並木道から菩提樹の並木道へ折れ,鬱蒼とした老木の間を抜けて,テラスと中二階のある白い家の横を通り過ぎると,幻想的な世界が眼前に開ける。地主屋敷の庭と大きな池と対岸の村,鐘楼の上には十字架が夕陽に煌めいている」(Чехов 1977a: 174-175)。このように現実社会から隔

4) A・サヴラーソフの『ミヤマガラスの飛来』(1871)への雑誌『課題(Дело)』の批判が有名である。作家V・ガルシンも風景画批判の急先鋒であり,小説『ふたりの画家』(1879) では社会問題を描く風俗画家と風景画家の対立を描いた(Valkenier 1977: 77)。

アゴラ(天理大学地域文化研究センター紀要)84

とりで,のちにトルストイに傾倒したニコライ・ゲーも,1890年頃「キリストの最期」をテーマとする連作を制作している。それらと同時期に描かれたセミラツキーとポレーノフの作品は,「女性」にスポットが当たっている点が特徴的である。

これらの絵画は構図が共通しており,イエスより一段低い所にマリアが座り,教えを仰いでいる。基本的に,そこでは,家庭という親密圏において女性が男性に従属すべきものであることが語られているようだ。イエスの話を黙って拝聴するマリアの姿は,チェーホフ作品の男性読者の大方が求めた理想像に合致しているのだろう。ただ,立ち働き発言するマルタの姿が,特にポレーノフ作品では,イエスを見下ろすような位置に描かれているのは印象的である。これは,当時の社会で女性をめぐる議論がさかんに行われ,新たに公共圏における地位の確認を求める女性たちが増えていたことと無関係ではない。少し穿った見方をすれば,「マルタとマリア」を題材にした絵画には,『中二階のある家』に描かれたのと同様,もはや女性に対して絶対的優位には立っていない男性知識人のありようが見て取れるのである。『中二階のある家』が発表されると多くの女性読者からの反応が寄せられたが,そのうち半分はリーダの描き方を肯定的に捉えたもので,残りの半分はリーダへの攻撃を自分たちへの攻撃と見なして憤慨する声であったという(Чехов 1977a: 494)。おそらく作者本人の予想を超えて,公共圏への進出と承認を求める女性たちの期待は高まっていたのだ。

ひとつのエピソードを強く喚起されたはずである。すなわち,『ルカによる福音書』第10章38~42節に見える,ベタニヤ村の「マルタとマリア」の姉妹の物語である。イエスの来訪に際し,もてなしのために忙しく立ち働いた姉マルタに対して,ただイエスの足もとに座ってその言葉に耳を傾けていた妹マリアが「良いほうを選んだ」とイエスから称賛される。そのストーリーは周知のとおりである。活動的なリーダと消極的なミシュシの姉妹像は,このマルタとマリアの対比をなぞっているのではないだろうか。特に,チェーホフ作品のキノコ採りの場面において画家の言葉を聞くミシュシの姿は,「無言のまま学んでいる」ベタニヤ村のマリアの像に重なり合う。ミシュシは画家の言葉に「すなおに耳を傾け,そのまま信じ,証拠を求めなかった」

(Чехов 1977a: 180)のだ。さらに同じ場面で,ミシュシは画家が「永遠の世界」に通じていると考え,そこに自分も同行することや,神や魂の不滅や奇跡などについて語ることを望む。このくだりでは画家とイエスを同一化しているとさえいえる。 なお「マルタとマリア」のモチーフは,古来きわめて多くの画家によって絵画化されてきたが,同時代のロシアでも好んで画家たちの取り上げるところとなっていた。セミラツキーСемирадский, Г.И.(1843-1902)の『マルタとマリアの家のキリスト』(1886)と,レヴィタンの風景画の師ポレーノフПоленов,В.Д.(1844-1927)の同名の絵(1890年代)が,その例である。もとより宗教画は伝統的な絵画ジャンルだが,19世紀後半,イワーノフの

『民衆の前に現れたキリスト』(1837-1857)や〈移動展派〉の指導者クラムスコイの『荒野のキリスト』(1871)などの作品により,聖書から画題を採りながら同時代のインテリゲンツィヤの苦悩を表現するという手法は珍しくなくなっていた(Hilton 1978: 110; Jackson 2006: 102)。〈移動展派〉の設立メンバーのひ

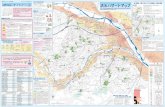

左:セミラツキー 右:ポレーノフ

川島静:チェーホフ『中二階のある家』における女性像 85

ちの姿を肯定的に描ききることは決してなかったが,現実の社会で活動を始めつつあった彼女たちの声に可能なかぎり接近した作品が『中二階のある家』だったのである。

チェーホフは,この時代状況の中で,自分の作品の読者が求める女性像を追い続けていた。その結果,彼の描く女性像は,リーダとミシュシへと二極分化することになった。チェーホフが公共圏に生きる主体的な女性た

《参考文献》

Чехов, A. П. 1977a. Сочинениил Том 9. Полное собрание сочинений и писем в тридца- ти томах. М.: Наука.

Чехов, A. П. 1974. Письма Том 1. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. М.: Наука.

Чехов, A. П. 1977b. Письма Том 5. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. М.: Наука.

Чехов, A. П. 1978. Письма Том 6. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. М.: Наука.

Чехов, A. П. 1980. Письма Том 8. Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. М.: Наука.

Зверев, В. В. 1997. "Эволюция народничества: «Теория малых дел»", Отечественная история, 4, c. 86-94.

Катаев, В. Б. 1979. Проза Чехова. Проблемы Интерпретации. М.: Издательство Московского университета.

Новак, С. Я. 1997. "Я. В. Абрамов - пионер «теории малых дел»", Отечественная история, 4, c. 80-85.

Рейтблат, А. И. 1999. Книга и читатель 1900-1917: Воспоминания и дневники современников. М.: Российская государственная библиотека.

Россолимо, Г. И. 1960. "Воспоминания о Чехове," А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М.: Художественной литературы.

De Maegd-Soёp, C. 1987. Chekhov and Women. Women in the Life and Work of Chekhov. Columbus: Slavica Publishers.

Heldt, B. 1987. Terrible Perfection: Women and Russian literature . Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Hilton, A.1978. “The Revolutionary Theme in Russian Realism,” Art and Architecture in the Service of Politics (Henry A.Millon; Linda Nochlin, eds.), pp.108-127. Cambridge; London: The MIT Press.

アゴラ(天理大学地域文化研究センター紀要)86

Jackson, D. 2006. The Wanderers and Critical Realism in Nineteenth-Century Russian Painting. Manchester; New York: Manchester University Press.

Stites, R. 1978. The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860-1930. Princeton: Princeton University Press.

Valkenier, E. 1989. Russian Realist Art. The State and Society: the Peredvizhniki and Their Tradition. New York: Columbia University Press.

江川卓 1986 「謎解き『罪と罰』」新潮社

エルミーロフ, ウラジーミル 1953 『チェーホフ研究』未来社

川島静 2011 「チェーホフの論文構想『性の権威の歴史』におけるジェンダー観」『むうざ』27(出版予定)

川島静 2009 「ロシア〈移動展派〉の画家ヤロシェンコの女性像」『イメージ&ジェンダー』9, pp. 82-98.

左近幸村 2004 「ゼムストヴォ医師としてのアントン・チェーホフ」『パブリック・ヒストリー』1, pp. 113-129.

巽由樹子 2008 「ロシア帝国の公共図書館」『スラブ研究』55

富永桂子 1998 「ロシア」井上洋子(他)『ジェンダーの西洋史』pp. 129-160, 法律文化社

ヒングリー, ロナルド 1984 『19世紀ロシアの作家と社会』中央公論社

沼野充義 2010 『新訳チェーホフ短篇集』集英社

橋本伸也 2004 『エカテリーナの夢 ソフィアの旅 帝政期ロシア女子教育の社会史』ミネルヴァ書房

ハーバーマス・ユンゲン 1994 『第2版 公共性の構造転換 市民社会の一カテゴリーについての探究』未来社

和田あき子 1976 「ナロードニキ女性革命家」米川哲夫編『大地に生きる女たち 世界の女性史11 ロシアⅠ』pp. 241-284.評論社

和田あき子 1989 「1860年代ロシアのフェミニズム運動の展開」『ロシア史研究』47, pp. 2-22.