boletin147

-

Upload

marichuy-perez-mtz -

Category

Documents

-

view

8 -

download

2

description

Transcript of boletin147

-

www.psicologia.org.mx 1

Presentacin

El presente nmero especial sobre psicologa jurdica rene a un grupo internacional de investigadores y profesionales del rea, quienes brindan una visin panormica de conceptos, investigacin y aplicaciones en el campo de la interdisciplina psicologa-derecho. El primer artculo tiene como autor al Dr. Bruce D. Sales, uno de los acadmicos de mayor influencia en este campo de la psicologa en los Estados Unidos y en el mundo. El Dr. Sales ha sido dos veces presidente de la Sociedad Americana de Psicologa Jurdica (American PsychologyLaw Society), habiendo recibido premios por sus contribuciones al derecho y a la psicologa, por esa misma sociedad. Tambin ha sido reconocido por sus relevantes contribuciones profesionales al servicio pblico por parte de la American Psychological Association y recibi el Doctorado Honoris Causa en Ciencias por parte de la Universidad de la Ciudad de Nueva York por ser el padre fundador de la Psicologa Forense. En su artculo, el Dr. Sales expone cmo interactan la psicologa y el derecho, cules son los beneficios que recibe el derecho de la psicologa y cul es el rol de la psicologa cientfica en el estudio del derecho, concluyendo que los estudios psicolgicos ayudan a entender y a mejorar la ley, as como a establecer un sistema legal ms justo y eficiente. La Dra. Martha Fras Armenta es la primera psicloga jurdica mexicana formada en esa especialidad, siendo pionera en algunos de los primeros estudios psico-jurdicos realizados en este pas. Ella se ha especializado en modelos de evaluacin de los supuestos legales que subyacen al desarrollo de normas jurdicas, al anlisis de leyes que regulan interacciones familiares y la rehabilitacin de infractores juveniles, entre otros temas. La Dra. Fras, en su

Presentacin e ndice Pgina 1Invitacin al XVI Congreso Mexicano de Psicologa Pgina 2Consejo Directivo 2005 - 2008 Pgina 3Psychology and Law Pgina 4Nuevos socios Pgina 8Psicologa Forense: Definiciones Y Aplicaciones Pgina 9Anuncios Pgina 14Del Objeto, mtodo y estado de la Psicologa Jurdica en Europa Pgina 15La Percepcin Social De Las Transgresiones Contra El Medio Ambiente1 Pgina 20Congresos Pgina 25

nmero 147 julio - agosto de 2008

escrito, describe a la psicologa forense (PF), su sustento legal, sus caractersticas y las posibles aplicaciones de esta especialidad en el contexto mexicano. La autora concluye que la PF representa un rea inexplorada que podra brindar un gran campo de accin a los psiclogos, planteando adems la necesidad de establecer los estndares para las intervenciones de los psiclogos forenses en los procesos legales.

El Dr. Ramn Arce es uno de los psiclogos jurdicos ms destacados en Espaa. Ha recibido dos veces el premio nacional de investigacin educativa en ese pas y sus tpicos de estudio incluyen el peritaje psicolgico de la credibilidad del testimonio, estudios psico-jurdicos de la familia, evaluacin forense de la huella psquica y evaluacin forense de la imputabilidad. El Dr. Arce nos brinda en este nmero un artculo acerca de la definicin de psicologa jurdica y su desarrollo en el continente Europeo. As mismo describe el tipo de metodologa, los diseos y los tipos de anlisis de datos aplicados en los estudios psico-jurdicos realizados en Europa, el reconocimiento legal de las aportaciones de la psicologa jurdica y sus posibles sesgos, concluyendo que la psicologa jurdica constituye un rea de conocimiento nueva.

El ltimo artculo fue elaborado por la Dra. Ana Martn y el Dr. Bernardo Hernndez de la Universidad de la Laguna, Espaa. La Dra. Martn ha escrito un gran nmero de artculos y libros acerca de jurados en Espaa y en el mundo. Sus reas de estudio incluyen la toma de decisiones en jurados y los determinantes psicosociales y contextuales del delito ecolgico, temas con los que publica al lado del Dr. Bernardo Hernndez, quien es, adems, un connotado psiclogo ambiental y editor de la revista Medio Ambiente y Comportamiento Humano. Ellos escriben sobre la percepcin social de las transgresiones ambientales argumentando, primeramente, la dificultad de distinguir entre comportamientos anti-ecolgicos legales y los ilegales, para explicar, posteriormente, que los delitos ecolgicos constituyen una forma peculiar de crmenes. Dado que las vctimas no son personas concretas, el perfil del transgresor no es el del tpico delincuente, las consecuencias de la accin anti-ecolgica no son inmediatas y las sanciones rara vez se aplican. Adems, los autores presentan algunas explicaciones al respecto del por qu se transgreden las leyes ambientales, concluyendo que la gente considera el comportamiento anti-ecolgico cmo malo. En su conjunto estos artculos proporcionan un panorama general de lo que constituye la psicologa jurdica, sus aplicaciones a nivel profesional y sus logros en la conformacin de un campo cientfico.

Dra. Martha Fras Armenta

ndice

-

www.psicologia.org.mx 3

Sociedad Mexicana de Psicologa A. C.Consejo Directivo 2005-2008

Presidenta:Dra. Elda Alicia Alva Canto

Vicepresidente (Presidente Electo):Dr. Joaqun Caso Niebla

Secretaria General:Dra. Corina Benjet (Instituto Nacional de Psiquiatra Ramn de la Fuente Muiz)

Tesorero:Mtra. Diana Arboleda Ramrez (UVM)

Editor General de la Revista:Dra. Laura Acua Morales (UNAM)

Vocales:Lic. Olga Galicia Garca (Perito) Lic. Ma. Antonieta Prez Armendriz (Hospital Psiquitrico Infantil Dr. Juan N. Navarro) Dra. Socorro Gonzlez Cossio (Hospital General. Clnica de Trastornos del Sueo) Lic. Delia Eugenia Torres Martnez (Instituto Mexicano del Seguro Social)Dra. Georgina Crdenas Lpez (UNAM) Lic. Laura Patricia Bobadilla Valenzuela (Grupo ngeles)

Publicaciones:Dra. Natalia Arias Trejo (UNAM) Educacin Continua:Lic. Esperanza Ortiz Gea (Consulta Privada) Dra. Susana Ortega Pierres (UNAM)

Comit de Vinculacin: Coordinador: Dra. Joaquina Palomar Lever (Universidad Iberoamericana)Dr. Jos Martnez Guerrero (UNAM) Lic. Sinuhe Estrada (Universidad Autnoma de Campeche) Dr. Yanko Mezquita Hoyos (Universidad Autnoma de Mrida)Lic. Aris Ramrez Gmez (Oaxaca) Dr. Luis Castro Bonilla (Universidad Autnoma de Morelos) Mtro. Alejandro Jos Lpez Sierra (Sonora) Dra. Martha Frias Armenta (Sonora) Dra. Martha Guevara Sangins (Guanajuato) Mtro. Juan Jimnez Flores (FES-Zaragoza, UNAM) Mtra. Guadalupe Medina Hernndez (Facultad de Psicologa)

Relaciones Inter-Societarias:Mtra. Dalila Yussif Roffe (UNAM)

Comit de Afiliacin:Lic. Graciela Bermdez Ornelas (UNAM) Dra. Nancy Constantina Mazn Parra (UNAM) Lic. Nelly Medina Sanmartino (Direccin General de Orientacin y Servicios Educativos,UNAM)

Comit de tica:Secretaria Ejecutiva: Dra. Ana Luisa Gonzlez Celis (UNAM Iztacala)

Comit de Acreditacin y Certificacin:Dra. Laura Hernndez Guzmn (UNAM) Coordinacin de Especialidades:Lic. Leticia Echeverra SanVicente (UNAM)

Actas:Mtro. Roberto Carrin Balderas (Centro Nacional de Equidad de Gnero y Salud Reproductiva, Sra. de Salud) Divisin de Psicofisiologa:Mtro. Alejandro Zalce Aceves (Instituto de Ciencia y Desarrollo S. C.)

Captulo Campeche: Mtra. Luz Virginia Pacheco Quijano (Universidad Autnoma de Campeche) Comisin de Continuidad (ex-Presidentes): Dra. Laura Hernndez Guzmn Dr. Juan Jos Snchez Sosa Dra. Rosa Korbman de Shein Dr. Mario Cicero Franco Dr. Vctor Colotla Espinosa

Departamento Ejecutivo: Oficial Ejecutivo en Jefe: Lic. Violeta Fajardo Vargas Apoyo Logstico administrativo: Lic. Marianna Escobar Pacheco Soporte Pgina WEB: Psic. Marco Antonio Prez Casimiro

-

www.psicologia.org.mx4

Psychology and LawBruce D. Sales

University of Arizona

Graduate school in psycholinguistics was exciting and rewarding to me in many ways. One of my mentors allowed me to use his laboratory facilities to study the way humans perceive and remember language sounds, while I was able to study aspects of language usage in other settings. The result was that my collaborators and I found support for our hypotheses and published numerous articles in peer reviewed journals. Now that was exciting. Early in my third year of graduate training, I was offered an Assistant Professorship to stay on the faculty after graduation, which was also exciting. However, when I asked myself if performing basic psycholinguistics research would likely be satisfying for me 20 or 30 years from then, I quickly realized that the answer was no.

Although psycholinguistics was and is an important part of cognitive science and cognitive neuroscience, I wanted to use my scientific skills to contribute to the more immediate, ongoing problems in society. At the time, I had no idea how exactly to achieve that goal, so I decided to go to law school. It provided the opportunity to read and think about behavioral and social issues in their larger social context; to learn a new language, a new way of thinking, and a new set of questions that need addressing; and to become familiar with a different way of resolving disputes. Within two weeks of starting legal training, I had the proverbial epiphany. Much of law was based on assumptions about human behavior and how society can and should control that behavior. Yet legislators, judges, lawyers and law professors, though knowledgeable about formal legal doctrine and procedures, are uninitiated in the science of human behavior. They could not know when they made a social or behavioral assumption or if the assumption was valid (Sales, 1983). I knew then that my career was going to involve the application of psychology to law, and training future generations of students in this enterprise.

Psychology-Law Interactions

The need for psychologists trained in the skills necessary to understand the psychology-law interface is substantial in order to: (1) aid in the administration of existing law, (2) help improve the creation of law, and (3) help improve the implementation of law. In regard to the first goal, both

professional psychologists and psychological scientists can provide services that are required or permitted by the law. For example, clinical psychologists can provide court ordered treatment services to adjudicated juvenile and adult offenders (e.g., Ashford, Sales, Reid, 2001a), and assess the mental status of litigants and testify in court as to their findings (e.g., Sales, Miller & Hall, 2005). Psychological scientists can testify in court as to their research findings that are relevant to factual issues in litigation (e.g., Sales & Shuman, 2005), and both professionals and scientists can provide expert assistance to legislators and administrative agency personnel by testifying as to practice and research knowledge that is relevant to the work of these legal actors (e.g., Wursten & Sales, 1992).

When psychologists aid in the administration of the law, it is often referred to in the United States as forensic work or forensic psychology. The critical nexus for defining this term is psychology interacting with the legal or justice systems. However, the use of the term forensic psychology is inconsistently applied. Sometimes it has referred to clinical psychological services in the criminal justice system, but it has also been used to refer to providing clinical services in both the criminal and civil justice systems. It also has occasionally been used to include all subareas of psychology applied to legal settings (e.g., applied developmental psychology in law), and most recently in the United States it has been used to incorporate all psychological services and science related to the law. However, what is most frustrating about this term is that forensic psychologists often believe that their work in law can be substantially uninformed by it. As I have argued in other places, that often makes little sense because law can and often should be an independent or dependant variable in research, and often sets the goals and/or standards for interaction with the law (e.g., Krauss & Sales, 2006, 2003). Thus, for the rest of this article I will use the term: psychology and law rather than forensic psychology.

In regard to the second goal, helping improve the creation of a law, psychological scientists can empirically study the validity of the behavioral and social assumptions underlying a proposed or existing law, and the intended, unintended and symbolic effects of this law. For example, the law assumes that the jurors will understand what the judge is saying when the judge reads to them the instructions on what the law is that

-

www.psicologia.org.mx 5

governs the case. Is this behavioral assumption accurate? Unfortunately, it is not. Empirical research has demonstrated that the average U.S. juror only understands about 50% of the law that is read to them and, therefore, is likely to be deciding the case on whim, sympathy or prejudice rather than on the law governing the case (e.g., Elwork, Alfini, & Sales, 1982). Once the science is known on any behavioral or social assumption relevant to the law, it can lead to revisions in a proposed or existing law (e.g., Tiersma, 2000, in reference to legal language) or legal practice (e.g., see Lieberman & Sales, 2007, in reference to jury selection; Hicks and Sales, 2006, in reference to criminal profiling), and the creation of new laws and legal practices (e.g., Sales, Powell, Van Duizend, & Associates, 1982, in reference to laws affecting developmentally disabled persons).

Although this type of science is often applied, scientists can design their studies to understand the underlying psychological mechanisms that lead to the applied results. For example, some scientists, concerned with the accuracy of child interviewing procedures in investigations of potential child abuse, have identified not only the techniques that will lead to biased child reports but also the psychological mechanisms that lead to those biases (e.g., Ceci & Bruck, 1999; Ceci, Papierno, & Kulkofsky, 2007).

Finally, in regard to the third goal, helping improve the implementation of law, we can use psychological science to help us understand whether the law as implemented (i.e., the law in action) matches the law on the books, and, if not, what are the discrepancies and why these discrepancies are occurring. For example, consider the law of informed consent that requires physicians and psychologists to provide certain types of information to patients and research subjects prior to their agreeing to accept services or participation in research. Psychological science should be used to determine how variations in consent practices affect the understanding and decision-making of patients (e.g., Lidz, Meisel, Zerubavel, Carter, Sestack, & Roth, 1984) and of research subjects (e.g., Charuvastra & Marder, 2008). As another example, consider in delinquency cases the judges authority to commit juveniles to facilities for treatment. How effective are these services and under what conditions? Do they reduce recidivism, improve mental health, and make juveniles more likely to be productive citizens? Psychological science can determine the answers to these questions (e.g., Chung, Schubert & Mulvey, 2007; Costello, 2003; Grudzinskas, Jr. & Clayfield, 2004).

Once answered, the proven direct, indirect and symbolic effects of the law in action, and the causes for these effects, can yield insights into how to revise the law to make it more effective (see below for more information about this point).

What is the Law that Would Benefit from Psychological Study?

These three types of psychology-law interactions can be applied throughout the law. So what is the law that psychologists will be studying as scientists or interacting with as practitioners? In order to understand it, psychologists need to study the written law, legal systems, and legal processes (hereafter LAW). The written law (e.g., federal and state constitutions, statutes, administrative rules and regulations, and judicial opinions) can be found with the aid of any lawyer. Legal systems are governmental agencies that are created by the written law, and operate pursuant to its mandates, in order to fulfill governmental purposes and functions (e.g., state and federal administrative agencies such as a state Department of Corrections). Legal processes refer to the way legal actors (e.g., lawyers, judges, police) and laypersons respond to and function within the confines of the written law and legal systems. Laypersons relevant to the LAW include jurors, litigants, witnesses, voters, and criminal offenders, but also include how people perceive and respond to the law and legal actors (e.g., Tyler, 2006).

This framework for understanding the LAW reveals that to understand it, you cannot simply study its written form. For example, to understand litigation, you need to understand the written law governing the courts and adversarial disputing, the structure and operation of the federal and state court systems, and the legal processes relevant to litigation. All of the above will require asking and answering psychological questions, not only about how comprehensible are written jury instructions, but also about such issues as how jurors reach decisions in lawsuits and what factors influence their judgments (e.g., Greene & Bornstein, 2002), what factors influence attorney persuasiveness (e.g., Findley & Sales, in preparation), what factors influence judicial decision-making (e.g., Williams, 2007), and what factors affect the accuracy and credibility of witness testimony (e.g., Skagerberg, 2007; Dahl, Enemo, Drevland, Wessel, Eilertsen, & Magnussen, 2007)?

-

www.psicologia.org.mx6 www.psicologia.org.mx 7

What is the Role for Psychological Science in the Study of Law

Psychological science is uniquely positioned to aid in this task because of the four major goals that it has for the study of all human behavior in any setting, including human behavior in LAW: description, explanation, prediction and prevention/intervention. Description refers to using the scientific method to describe the actual behavior of the LAW (e.g., Black, 1976). By understanding the way the LAW operates in action as opposed to what it says in law books, we open up the law to critical examination from an empirical perspective. For example, how do small claims judges reach decisions (e.g., Conley & OBarr, 1990)? Do all judges use the same approach or does it vary by judge, by case type or some other factors?

Once science has described a LAW related behavioral phenomenon, we can next use scientific theory and research to explain why the phenomenon occurs under specified conditions (i.e., its etiology). For example, why do some individuals commit sex offences (see, e.g., Stinson, Sales, & Becker, 2008)? In other words, scientific explanation specifies the likely cause or causes for the LAW related behavior or event.

Ultimately, our goal for explanation is to understand the theoretical reasons for a phenomenon and create a model for the factors that lead to, facilitate and inhibit that behavior. The factors studied may include the traditional psychological variables of interest to research psychologists in cognitive, social, personality, clinical, cultural, and political psychology, to name just of few of psychologys subareas. For example, attention, perception, memory, judgment and decision-making, social cognition, stereotyping, narcissism, cultural attitudes, and political power all can affect the creation and implementation of law.

Explanation logically leads to what the law is often concerned withprediction. For example, the law wants to predict the recidivism of juvenile and adult offenders, if and when jail staffing ratios will increase prisoner violence, and when taxpayers are likely to cheat on their income taxes. The use of prediction formulas already exist in parole decision making, but often the accuracy of these formulas are limited because prediction efforts are not tied to valid causal explanations for reoffending (e.g., Krauss & Sales, 2000). Only by understanding causation (i.e., the explanation for why a LAW related behavior occurs under specified conditions) can we hope to achieve very high predictive accuracy.

Finally, we should use science to create effective prevention and intervention strategies. If we know what the legal behavior is, what causes it, and how to predict under what conditions it is likely to occur, we can proceed to develop effective techniques to modify, facilitate or hinder the behavior or set of behaviors. For example, what preventive approaches can we use to minimize the possibilities of parental abuse of their children? What preventive strategies will decrease the likelihood of law enforcement corruption and what legislative procedures will allow legislatures to handle, in a reasonable length of time, a growing number of substantive topics that require expert knowledge?

Conclusion

In a book I am currently writing (Sales & Krauss, in preparation), my colleague and I are planning to spend approximately 350 manuscript pages on the issues I have touched on in this article, as well as many more that are relevant to understanding where psychology and law is today and where it needs to go to fulfill its promise. However, I hope that even with this brief introduction to the field, the importance of this emerging subarea of psychology is apparent. It provides another setting for applying psychological knowledge, which in turn requires that psychologists provide services appropriate to both the legal setting in which they occur and to the legal questions and requirements set forth by the written law and/or legal system. Simply providing a traditional clinical service is often inappropriate in law (e.g., Hall & Sales, 2008). For example, should treatment of offenders focus on mental health needs or other criminogenic needs (e.g., Ashford, Sales, & Reid, 2001b)? Only by understanding the relevant LAW can clinical psychologists provide the appropriate service.

Perhaps more importantly, psychology and law as a field of scientific inquiry allows psychology to help understand and improve the basic fabric that holds democratic societies togethernamely, the LAW. Without a just and effective LAW, the citizenry will be more likely to disobey it and ultimately to consider the LAW and its governmental overseers as illegitimate. Conversely, an unjust and ineffective law will encourage governmental officials to turn to undemocratic processes for maintaining control over the citizenry (see, e.g., Austin, 1986 [1832]). A psychology of law that uses scientific methods to rigorously study the LAW will provide the facts upon which a more just, fair, accurate and efficient legal system can evolve. Psychology and law as an emerging subfield in psychology, therefore, deserves the full support of organized psychology and its members.

-

www.psicologia.org.mx6 www.psicologia.org.mx 7

References

Ashford, J. B., Sales, B. D., & Reid, W. H. (Eds.). (2001a). Treating adult and juvenile offenders with special needs. Washington, DC: American Psychological Association.

Ashford, J. B., Sales, B. D., & Reid, W. (2001b). Political, Legal and Professional Challenges to Treating Offenders with Special Needs. In Jose B. Ashford, Bruce D. Sales, & William H. Reid. (Eds.). Treating adult and juvenile offenders with special needs (Pp. 31-49). Washington, DC: American Psychological Association.

Austin, J. (1986 [1832]). A positivist conception of law. In Joel Feinberg and Hyman Gross. (Eds.). Philosophy of Law (Third Edition) (Pp. 26-37). Belmont, CA: Wadsworth.

Black, D. (1976). The behavior of law. St. Louis, Missouri: Academic Press/Elsevier.

Ceci, S. J. & Bruck, M. (1999). Jeopardy in the courtroom: A scientific analysis of childrens testimony. Washington, DC: American Psychological Association.

Ceci, S. J., Papierno, P. B., Kulkofsky, S. (2007). Representational constraints on childrens suggestibility. Psychological Science, 18(6), 503-509.

Charuvastra, A. & Marder, S. R. (2008). Unconscious emotional reasoning and the therapeutic misconception. Journal of Medical Ethics, 34, 193-197.

Chung, H. L., Schubert, C. A., & Mulvey, E. P. (2007). An empirical portrait of community reentry among serious juvenile offenders in two metropolitan cities. Criminal Justice and Behavior, 34, 1402-1426.

Conley, J. M. & OBarr, W. (1990). Rules versus relationships: The ethnography of legal discourse. Chicago: University of Chicago Press.

Costello, Jan C. (2003) Wayward and noncompliant people with mental disabilities: What advocates of involuntary outpatient commitment can learn from the juvenile court experience with status offense jurisdiction. Psychology, Public Policy, and Law, 9, 233-257.

Dahl, J., Enemo, I., Drevland, G. C. B., Wessel, E., Eilertsen, D. E., & Magnussen, S.

(2007). Displayed emotions and witness credibility: A comparison of judgements by individuals and mock juries. Applied Cognitive Psychology, 21, 1145-1155.

Elwork, A., Alfini, J. J., & Sales, B. D. (1982). Towards increasing the comprehensibility of jury instructions. Judicature, 65, 432-443. Reprinted in: L. Wrightsman, S. Kassin, C. Willis (Eds.). (1987). In the jury box: Controversies in the courtroom (pp. 161-179). Beverly Hills, CA: Sage.

Findley, J. & Sales, B. D. (in preparation). The psychological science of trial advocacy. Washington, DC: American Psychological Association.

Greene, E. & Bornstein, B. H. (2002). Determining damages: The psychology of jury awards. Washington, D.C.: American Psychological Association.

Grudzinskas, A. J. Jr. & Clayfield, J. C. (2004). Mental Health Courts and the lesson learned in Juvenile Court. Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law, 32, 223- 227.

Hall, S. R. & Sales, B. D. (2008). Courtroom modifications for child witnesses: Law and science in forensic evaluations. Washington, DC: American Psychological Association.

Hicks, S. J. & Sales, B.D. (2006). Criminal profiling: Developing an effective science and practice. Washington, DC: American Psychological Association.

Krauss, D. A. & Sales, B. D. (2006). Training in forensic psychology: Training for what goal? In Allan K. Hess & Irving B. Weiner. (Eds.). Handbook of forensic psychology (3rd ed.) (pp. 851-871). NY: John Wiley & Sons.

Krauss, D. & Sales, B. (2003). Forensic psychology, law, and policy. In Alan M. Goldstein (Ed.). The Comprehensive Handbook of Psychology. Volume 11: Forensic Psychology (pp 543-561). NY: John Wiley & Sons.

Krauss, D. A., Sales, B. D., Becker, J. V., & Figueredo, A. J. (2000). Beyond Prediction To Explanation in Risk Assessment Research: A Comparison of Two Explanatory Theories of Criminality & Recidivism. International Journal of Law and Psychiatry, 23, 91-112.

Lidz, C. W., Meisel, A., Zerubavel, E., Carter, M., Sestack, R. M. & Roth, L. H. (1984). Informed consent: A study of decisionmaking in psychiatry. New York: Guilford Press.

Lieberman, J. D. & Sales, B. D. (2007). Scientific jury selection. Washington, DC: American Psychological Association.

Sales, B. D. (1983). The legal regulation of psychology: Professional and scientific interactions. In C. J. Scheirer & B. L. Hammonds (Eds.), The Master Lecture Series. Volume II: Psychology and the law (pp. 5-36). Washington, D.C.: American Psychological Association.

Sales, B. D. & Krauss, D. A. (in preparation). Psychology of law: Moving from is to ought. Washington, DC: American Psychological Association.

Sales, B.D., Miller, M. O., & Hall, S. R. (2005). Laws affecting clinical practice. Washington, DC: American Psychological Association.

-

Extendemos nuestras ms sinceras felicitaciones a

los nuevos socios que se han integrado a a la SMP

Cuauhtemoc Morales Aguayo

* Maria Concepcin Valdez Parra

* Virginia Rosalba Ayala Pea

* Concepcion Cercs Chinesta

Reyes Ruiz Norma Elena

Morales Aguayo Cuauhtemoc

* Perez Castillo Pablo

* Cardenas Demay Isabel

* Velez Belmonte Julieta

* Lopez Walle Jeanette

* Armenta Hurtarte Carolina

* Ortiz de Gortari Angelica Beatriz

Nuevos Socios

Sales, B. D., Powell, D. M., Van Duizend, R., & Associates. (1982). Disabled persons and the law. New York: Plenum.

Sales, B. D. & Shuman, D. W. (2005). Experts in court: Reconciling law, science, and professional knowledge. Washington, DC: American Psychological Association.

Skagerberg, E. M. (2007). Co-witness feedback in line-ups. Applied Cognitive Psychology, 21, 489-497.

Stinson, J., Sales, B., D., & Becker, J. V. (2008). Sex offending: Causal theories to inform research, prevention, and treatment. Washington, DC: American Psychological Association.

Tiersma, P. M. (2000). Legal language. Chicago, Illinois: University Of Chicago Press.

Tyler, T. R. (2006). Why people obey the law. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Williams, M. (2007). Womens representation on state trial and appellate courts. Social Science Quarterly, 88, 1192-1204.

Wursten, A. & Sales, B. (1992). Utilization of psychologists and psychological research in legislative decision making on public interest matters. In D. K. Kagehiro & W. S. Laufer (Eds.), Handbook of psychology and law (pp. 119-138). New York: Springer-Verlag.

About the Author

Bruce D. Sales, JD, PhD, is professor of psychology, sociology, psychiatry, and law at the University of Arizona, where he also directs its psychology, policy, and law program. Dr. Sales, the first editor of the journals Law and Human Behavior and Psychology, Public Policy, and Law, is a fellow of the American Psychological Association (APA) and the Association for Psychological Science. He is an elected member of the American Law Institute and twice served as President of the American PsychologyLaw Society. He received the Award for Distinguished Contributions to Psychology and Law from the American PsychologyLaw Society, the Award for Distinguished Professional Contributions to Public Service from APA, and an honorary Doctor of Science degree from the City University of New York for being the founding father of forensic psychology as an academic discipline.

Sociedad Mexicana de Psicologa. A.C.

Beneficios de ser miembro de la SMP

Recepcin semestral de la R. M.P.Descuentos en cursos, talleres, eventos y congresos organizados por la SMPRecepcin del boletn bimestralOrientacin en aspectos regulatorios de Defensa y tica del psiclogoServicio de canalizacin de pacientes y referencias de psiclogosSeguros de casa, automvil y de vida con atractivos descuentos

consulta: www.psicologia.org.mx y escribe a: [email protected]

www.psicologia.org.mx8 www.psicologia.org.mx 9

-

www.psicologia.org.mx8 www.psicologia.org.mx 9

La psicologa forense (PF) es una rama de la psicologa jurdica aplicada, en la que los psiclogos se encargan de proporcionar testimonio como expertos dentro de los sistemas judiciales (Barra Americana de Psicologa Forense y la Sociedad Americana de Psicologa Jurdica, 1995). En general el trmino forense se refiere al apoyo de principios y de prcticas cientficas brindado al proceso judicial (Sierra et al., 2006). Exportndolo a la psicologa se refiere a la utilizacin que realizan los jueces de los principios y practicas psicolgicas. Tambin es considerado como la prctica de la psicologa clnica destinada al contexto legal (Sierra et al., 1999). La evaluacin psicolgica se convierte en forense cuando el proceso de obtencin de informacin o estudio de los sujetos se dirige a proporcionar informacin a los jueces. Urra y Vzquez (1993) indican que la PF se encarga de responder los cuestionamientos derivados de la administracin de justicia. El Consejo Americano de Psicologa Forense (2007) considera que sta es la aplicacin de la ciencia y profesin psicolgica a las materias relacionadas con la ley y el sistema legal. Por lo tanto, se puede considerar a la PF como la prctica de valoraciones y evaluaciones psicolgicas destinadas al contexto legal (Sierra et al., 2006, Nota 2, p. 72). El forense es el psiclogo que se especializa en generar y comunicar informacin a los operadores de los sistemas jurdicos (Nicholson, 1999).

La barra Americana de Psicologa Forense y la Sociedad Americana de Psicologa Jurdica (1995) definen a la Psicologa Forense como la prctica profesional del psiclogo en las reas de psicologa clnica, consejera psicolgica, psicologa escolar y neuropsicologa cuando sta funciona como una actividad primordialmente encaminada a proporcionar testimonio experto en los sistemas judiciales. Las tareas de los psiclogos forenses seran evaluar y proporcionar tratamiento a las personas con problemas mentales y con problemas menos severos como dificultades matrimoniales, de custodia, etctera, adems de ofrecer testimonio como expertos para aportar conocimiento cientfico sobre temas psico-jurdicos.

En Mxico los psiclogos forenses pueden trabajar con los jueces y ministerios pblicos en la aportacin y el anlisis de las pruebas y examen de los elementos o personas que intervienen en los procesos judiciales. Las decisiones de los tribunales frecuentemente trascienden ms all de los casos individuales y tienen un impacto en la sociedad, afectando la vida de todos sus miembros (Sales y Shuman, 2005). Los jueces deciden sobre cuestiones que pudieran afectar la vida, la libertad y la propiedad de las personas, que son los aspectos ms fundamentales de nuestras vidas (English y Sales, 2005). Por lo tanto, es importante evaluar si los hechos y los medios probatorios presentados ante los jueces poseen veracidad y son los ms relevantes para dirimir un caso en cuestin. En los juicios, las partes representan diferentes intereses y presentan hechos diferentes ante el juez, dejndole a ste la carga de decidir cules seran los hechos que exhiben ms

certeza o veracidad. Los psiclogos forenses podran ayudar a los jueces a resolver estos planteamientos. Sin embargo, la intervencin del psiclogo forense ha sido muy limitada en Mxico. El PF pudiera proveer informacin cientfica y tcnica para poder tomar decisiones en las resoluciones de los casos judiciales. La falta de relacin entre el psiclogo forense y el sistema judicial Mexicano pudiera deberse a que este ltimo desconoce las ventajas que le pudiera proporcionar la utilizacin de los conocimientos cientficos generados por la psicologa. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es analizar las caractersticas de la psicologa forense y sus posibles aplicaciones en el contexto legal mexicano.

II. BASES LEGALES

La psicologa forense encuentra sustento en la Constitucin Mexicana (Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, 2007), ya que sta establece en el artculo 20 apartado A inciso V el derecho a que se reciban testigos y dems pruebas que ofrezca el inculpado de algn delito en el proceso penal que se le ejerza. La vctima, coadyuvando con el ministerio pblico, tambin tiene el derecho a que se le reciban todos los datos o medios de prueba, y a recibir atencin psicolgica (Ibidem, artculo 20, parte B, fracciones II y III). Esto permite el testimonio llamado de experto (porque aporta conocimiento cientfico en su rea) o peritaje como medio de prueba de los psiclogos en los juicios, que son las tareas que realizan los psiclogos forenses. El Cdigo Federal de Procedimientos Penales (1934, reformado en 2007) establece, en el artculo 220, que cuando se requieran de conocimientos especiales en el examen de personas, hechos u objetos, se proceder a la intervencin de un perito. En este caso el psiclogo proporcionara sus conocimientos para examinar a las personas, por lo tanto, procedera como perito, tal y como lo establece el cdigo antes citado.

El Cdigo Federal de Procedimientos Civiles (2003) establece que el juez, para conocer la verdad, puede valerse de cualquier cosa o documento que est reconocido por la ley como medio probatorio (Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, 1943, Reformado en 2003, artculo 79). El mismo cdigo reconoce como medios de prueba los dictmenes periciales, la inspeccin judicial, los testigos, y todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, entre otros (Ibidem, artculo 93).

La Ley Federal del Trabajo establece que sern admisibles todos lo medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho (Ley Federal del Trabajo, 1970, Reformado en 2006, artculo 776) y admite los mismos que los cdigos antes mencionados. El artculo 1205 del Cdigo de Comercio indica que sern admisibles todos los medios de prueba que puedan producir conviccin en el nimo del juzgador (Cdigo de Comercio, 1889, Reformado en 2006) y las pruebas pueden ser: las declaraciones de las partes o terceros, peritajes, inspeccin judicial, entre otros. Como

Psicologa Forense: Definiciones Y AplicacionesMartha Fras Armenta y Jos Gaxiola Romero

Universidad de Sonora

-

se puede observar el rea de trabajo del psiclogo forense encuentra su sustento en todas las leyes Mexicanas, desde la mxima como es la constitucin hasta las federales y locales. Bajo esta base los psiclogos forenses podrn evaluar la confiabilidad del testimonio de las personas en los juicios, valorar las capacidades de las personas en los procesos legales, presentar resultados de investigaciones como pruebas, etctera.

II. CARACTERSTICAS DE LA PSICOLOGA FORENSE

Sierra y colaboradores (Sierra et al., 2006) consideran que la PF lleva implcita las siguientes caractersticas:

Est al servicio del poder judicial,Podra considerarse un instrumento tcnico de la administracin de justicia,Est orientada a la aplicacin de la ley,Ayuda a tomar decisiones sobre problemas concretos,La toma de decisiones no le corresponde a los psiclogos, sino a los jueces, consejeros, magistrados, etctera.Los objetivos estn determinados por la ley. Ests caractersticas no delimitan a la PF pero ayudan a definirla o a establecer su campo de accin. Bajo esta perspectiva el psiclogo forense se encargara de traducir los conocimientos psicolgicos a los jueces, magistrados, ministerios pblicos y sus actividades estaran encaminadas, prioritariamente, a proporcionar informacin al poder judicial para la resolucin de los casos que se presentan.

Por lo tanto, los psiclogos forenses pueden administrar sus conocimientos en varias formas. Primeramente, pueden presentar hechos y opiniones cientficas que ayudarn a resolver una disputa legal. Estos profesionales tambin pueden orientar a los jueces acerca de la informacin tcnica y especializada que es presentada por los psiclogos en los juicios (por ejemplo: qu tanta validez cientfica posee un informe pericial presentando opiniones, a diferencia de otro que exhibe datos y resultados de pruebas psicolgicas o neuropsicolgicas). De la misma manera, el psiclogo forense pudiera ayudar a los jueces a discriminar los hechos ciertos y relevantes (Sales y Shuman, 2005, nota 9) que se presentan en un caso (por ejemplo: cmo se pudiera analizar la veracidad de un testimonio?; cules serian los hechos relevantes del mismo?).

III. ALGUNAS APLICACIONES

Las materias en las que ms ampliamente se ha utilizado la PF son la penal, la civil y la laboral; sin embargo, ha tenido aplicaciones en otras reas como la fiscal y la administrativa. En el derecho penal la PF valora, principalmente, la capacidad volitiva y cognitiva del acusado, para determinar su nivel de participacin conciente en el delito, pero al mismo tiempo proporciona tratamiento a las vctimas y ofensores. En materia civil informa primordialmente sobre problemas psicolgicos, trastornos o deficiencias psicopatolgicas, para estipular las diferentes capacidades de las partes en los juicios. En el rea laboral evala capacidades psicolgicas, trastornos, secuelas

de accidentes de trabajo, etctera (Melton y Petrila, 2007).

En todas las ramas del derecho el psiclogo forense puede ayudar a determinar la falsedad de declaraciones mediante la evaluacin de las mismas. Dentro de la PF existen instrumentos y conocimientos cientficos que ayudarn a comprobarlo. El cdigo de procedimientos penales (Cdigo Federal de Procedimientos Penales, 1934, reformado en 2007, nota 9, artculo 247) tipifica la falsedad de declaraciones e instituye hasta 15 aos de prisin para el testigo o perito falso. En la valoracin del engao los conocimientos aportados por la PF recomiendan que se analicen una multiplicidad de signos de la persona, porque si se examina algunos de ellos en aislado podran proporcionar informacin errnea (vila y Rodrguez, 1995). stos podran englobarse en el anlisis de la personalidad y comportamiento del individuo, examinando la coherencia del discurso y, algo esencial, sera la concordancia entre los dos niveles de comunicacin verbal y no verbal. Las conductas tradicionalmente asociadas a la mentira son el aumento de movimientos oculares, dilatacin de la pupila, encogimiento de los hombros, manos en continuo movimiento, evitacin del contacto visual, tardanza en responder a las preguntas, gran nmero de pausas al hablar, y alteraciones en el tono de voz, aunque estas tres ltimas se pudieran confundir con problemas de lenguaje y las primeras con diferencias individuales de expresin del lenguaje corporal (Diges y Quecuty, 1993). Por lo tanto, el psiclogo jurdico pudiera ayudar al juzgador a detectar cules de esos signos se refieren a expresiones de mentira para determinar la falsedad del testimonio. Para esto, dicho profesional tendra primero que estudiar el comportamiento ordinario del testigo o persona que lleva a cabo la declaracin.

Por otro lado, en las declaraciones es importante distinguir entre lo real (lo que realmente sucedi), de lo percibido, lo imaginario o lo recordado. Muchas veces las personas que declaran en un juicio no logran diferenciar lo que sucede en el mundo real con lo que se recrea en su memoria. Segn la teora, los recuerdos generados externamente incluyen ms informacin contextual (espacial y temporal) y ms detalles sensoriales (Ibidem). A la actividad de discriminar entre recuerdos primariamente derivados de sucesos internos de aquellos derivados de sucesos externos se le denomina control de la realidad (Ibidem, p. 106). Adems, existen otras tcnicas para evaluar la veracidad del testimonio como son la entrevista cognoscitiva y el registro psicofisiolgico. La entrevista cognoscitiva se utiliza para mejorar el recuerdo de vctimas o testigos de un acontecimiento, una situacin, un delito, o una persona (Sierra et al., 2006).

El artculo 277 del Cdigo de Procedimientos Penales del Estado de Sonora (2007) establece que para valorar la prueba testimonial el hecho deber ser susceptible de conocerse por medio de los sentidos. El psiclogo forense proporcionara los elementos necesarios para valorarla y la entrevista cognoscitiva podra ser uno de ellos. Para estimar la veracidad del testimonio tienen que considerarse algunos aspectos de la adquisicin, retencin y recuperacin de los hechos. Las variables que pudieran intervenir en este

www.psicologia.org.mx10 www.psicologia.org.mx 11

-

www.psicologia.org.mx10 www.psicologia.org.mx 11

proceso de memoria y recuperacin pueden ser personales o propias de la interrogacin. Las personales seran la fatiga, la ansiedad crnica, la excitacin fisiolgica, el neuroticismo, la extroversin, la impulsividad, la necesidad de aprobacin, la dependencia, la confidencia, el humor, y la capacidad de retencin, entre otras. Y las propias del interrogatorio tendran que ver con el tipo de preguntas (evitar las preguntas dirigidas) y con el tipo de entrevista (Kapardis, 2003). En el derecho penal es muy importante determinar la autenticidad del testimonio para proteger a los presuntos delincuentes de la privacin de libertad derivada de una sentencia errnea.

Los nios son llamados frecuentemente a proporcionar testimonio en los juzgados. A veces se piensa que ellos van a ser influidos por los comentarios de los adultos. A esto se le denomina sugestionabilidad y una tcnica para evaluarla es el Anlisis del Criterio del Contenido (Criteria-based Content Analysis, CBCA); esta tcnica trata de distinguir la informacin verdadera de la informacin fabricada o falsa (Ruby y Brigham, 1997). El proceso inicia con una entrevista semi-estructurada en la que los/as nios/as proporcionan su propio relato de los hechos. El elemento clave en este paso es que los nios describan la situacin sin la influencia del entrevistador. La narracin es grabada y trascrita; posteriormente se lleva a cabo un anlisis de 19 criterios que se basan en la hiptesis de que un relato originado de la memoria difiere de otro inventado en relacin con el contenido y la calidad de ste. En otras palabras, las oraciones verdaderas van a obtener ms elementos de los criterios establecidos por el CBCA que los falsos. Este mtodo ha sido til en la identificacin de testimonios falsos; sin embargo, la investigacin en el rea considera que es necesario tomarlo con precaucin, ya que no considera el bagaje cultural del sujeto y otras variables (Vrij, 2005).

El Cdigo Civil para el Estado de Sonora (2007) establece que la locura, idiotez o imbecilidad son causan incapacidad de ejercicio (p.ej., Cdigo Civil para el Estado de Sonora) y para comprobar la enajenacin mental se requiere la evaluacin del psiclogo forense. En el caso de que la persona sea considerada como incapaz se le nombra a un tutor, quien lo representar en todo los actos jurdicos que sean necesarios realizar. La valoracin de PF deber estar enfocada a medir los rangos de funcionalidad del individuo. Existen instrumentos estandarizados en otros pases que pudieran ayudar establecerla, por ejemplo la escala de competencia comunitaria (Melton y Petrila, 2007). Otra forma de analizar la capacidad sera revisar las actividades que la persona pudiera realizar en un da tpico.

El Cdigo Civil del estado de Sonora (2007, artculo 425) determina que la perdida de la patria potestad se terminar en el caso de divorcio, cuando el cnyuge que sea culpable de prostituir a la esposa o de ejecutar actos inmorales en los hijos. Adicionalmente, por la separacin injustificada de la casa conyugal por ms de 6 meses y por el abandono absoluto de sus obligaciones matrimoniales, por ser declarado legalmente ausente, por hbitos de juego (que amenacen causar la ruina de la familia), la embriaguez habitual y el uso indebido de

drogas, y la violencia intrafamiliar (Ibidem, artculo, 448). Tambin, por los malos tratos o faltas de cumplimiento con los deberes con los que ejerce la patria potestad (Ibidem, artculo 611), por la exposicin de menores o que porque el que ejerce la patria potestad haya sido condenado por la comisin de algn delito y la vctima haya sido un menor.

En Mxico, generalmente, el juez valora con las pruebas presentadas si el caso encaja en uno de los supuestos de la ley y, entonces, determina la prdida o continuidad de sta y pocas veces interviene un psiclogo forense. No obstante, ste le pudiera ayudar a evaluar las pruebas o a proporcionar informacin cientfica acerca de la capacidad de los padres para la atencin de sus hijos. Por otro lado, tradicionalmente los jueces determinan la custodia de los hijos en el caso de divorcio basados en los roles tradicionales de las mujeres, dejndoles la custodia a stas la mayor parte del tiempo. En cambio, las evaluaciones de los psiclogos forenses estn encaminadas a establecer cul de los dos padres es el ms apto para ejercerla, o si los dos la pueden compartir. Actualmente, el estndar que prevalece para determinarlo es el inters superior del nio (Cdigo Civil Federal, artculo 416, 2007). Entonces, lo que el psiclogo forense va a evaluar primeramente es cual de los padres es ms conveniente para el nio. Posteriormente, es importante que ambos padres sean evaluados. La evaluacin deber estar encaminada a conocer la historia de la familia, las preferencias de los padres y de los hijos con respecto a la custodia, la percepcin que tienen cada uno de ellos acerca de su relacin y la capacidad de cooperacin de los padres para poder analizar la posibilidad de una custodia compartida. La investigacin en el rea recomienda que las entrevistas incluyan a algunos miembros de la familia extendida y a los maestros (Melton, y Petrila 2007).

El Cdigo Penal para el Estado de Sonora (2001) define la violencia familiar como Todo acto de poder u omisin reiterado e intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir fsica, verbal o psico-emocional o sexualmente a cualquier miembro de la familia, y que pueda causar maltrato fsico, verbal, psicolgico o sexual, en los trminos de la Ley de Prevencin y Atencin a la Violencia Familiar. Los psiclogos forenses intervienen en todas las etapas del proceso judicial, la primera participacin de los psiclogos jurdicos dentro del proceso ser para determinar si existi el maltrato y la magnitud del dao que caus y, en este caso, miden el dao psicolgico que resultar del mismo (Melton, y Petrila., 2007). Los psiclogos forenses, adems, evalan la seguridad de los nios para establecer si permanecen en el hogar con sus padres o son enviados con otros familiares o a alguna institucin. En este sentido, valoran las caractersticas de los padres y la probabilidad de que stos vuelvan a generar un episodio de abuso en el futuro. Tambin se encargan de elaborar programas de tratamiento para los menores y para los padres maltratadores y posteriormente analizan el ajuste de ambos al tratamiento. Desde el inicio hasta esta etapa del procedimiento los psiclogos forenses siempre deben asegurarse de que su actuacin se dirige hacia el mejor inters del nio/a.

-

www.psicologia.org.mx12

La delincuencia juvenil ha sido una de las reas en la que los psiclogos forenses han participado ampliamente, ya sea en la evaluacin de los menores para determinar el tipo de tratamiento, para transferirles a tribunales o cortes de adultos (en los pases que se permite), para proporcionar seguimiento a las intervenciones teraputicas, y para seleccionar y entrenar a las personas que prestan sus servicios en estos tribunales. Otros de los aspectos que los psiclogos forenses evalan es la posibilidad de que los menores sean susceptibles al tratamiento; este factor es uno de los ms importantes dentro del proceso juvenil que permite a los jueces decidir si los menores pueden ser liberados o pueden liberados con condiciones, o llevarlos a procedimiento (Melton, y Petrila., 2007).

La imputabilidad es entendida como la capacidad para conducirse socialmente (Garcia, 2007, p. 5). Tradicionalmente se reconoce que dos elementos constituyen la imputabilidad: la capacidad volitiva y la cognoscitiva (la capacidad de entender y querer) Rodrguez (2000) agrega la afectiva. La volitiva consiste en la capacidad de inhibir los impulsos, la cognoscitiva sera la de entender el carcter ilcito de la conducta y la afectiva se compone de un conjunto de sentimientos, emociones, pasiones, etctera, que interfieren en la voluntad y entendimiento del acto. Garca (2007) argumenta que el inimputable queda fuera de la ley penal por razones biopsicosociales y por lo tanto se encuentra excluido de la penalidad. La inimputabilidad penal se da por un insuficiente desarrollo intelectual y por graves anomalas psquicas. Por lo tanto, para prescribir la responsabilidad penal es necesario comprobar que el acto fue conciente y voluntario. Una excluyente de la responsabilidad penal es el del trastorno mental permanente y transitorio (Cdigo Penal para el Estado de Sonora, 1949, Reformado en 2007, artculo 16). En este aspecto la PF propone que los instrumentos que se utilicen para valorar los trastornos mentales sean cientficamente validados y que se incluyan tanto los aspectos cognoscitivos como los volitivos y los afectivos. En este sentido, algunos de los aspectos que propone evaluar son la presencia de un padecimiento psicolgico o psiquitrico, la prdida de control cognoscitivo, la prdida de control de la conducta y del juicio y si los hechos imputados al delincuente son la causa directa del problema psicolgico (Melton, y Petrila 2007). Otra de las recomendaciones que hace la PF es que los criterios de cada evaluacin se determinen de manera individual y que en stas se considere la informacin histrica y de desarrollo de cada individuo, as como toda la informacin relacionada con el delito (todas las declaraciones que haya hecho el ofensor acerca del delito ante su abogado y ante las autoridades).

La evaluacin se lleva a cabo en varias fases; una de ellas es la entrevista. Al mismo tiempo, la entrevista contiene varias etapas; la primera consiste en la introduccin, la orientacin y la construccin de la confianza. La segunda etapa consiste en obtener informacin acerca de la historia y el desarrollo del individuo. La tercera fase consiste en la medicin del estado mental actual, incluyendo los sntomas ms recientes de humor, percepcin, y problemas conductuales y mentales. La

cuarta parte consiste en la obtencin de informacin referente al delito, incluyendo sentimientos, pensamientos y conducta del presunto delincuente (Melton, y Petrila 2007). Estas son algunas recomendaciones generales sobre la determinacin de la imputabilidad penal.

Por otro lado, Garca (2007) refuta que existen confusiones cuando los mdico-psiquiatras tratan de valorar lo que la doctrina denomina estados de inconciencia que es lo que constituye el trastorno mental, ya que estos profesionales trabajan con enfermedades mentales al igual que con el trastorno mental permanente que la doctrina denomina enajenacin mental (Ibidem, p. 45).

La ley federal de trabajo en el artculo 473 establece que los riesgos de trabajos son los accidentes y enfermedades a que estn expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo (Ley Federal del Trabajo, 1970, Reformada en 2006,). El accidente de trabajo es definido como toda lesin orgnica o perturbacin emocional producida en el ejercicio o con motivo del trabajo (Ibidem, artculo 474) mientras que la enfermedad es todo estado patolgico derivado del trabajo (Ibidem, artculo 475). Las indemnizaciones se pagarn directamente al trabajador o a su familia en caso de enfermedad mental (Ibidem, artculo 483). Los psiclogos forenses son los encargados de valorar las enfermedades mentales. Lo primero que se estima es si el trabajador ha sufrido una lesin o incapacidad y, posteriormente, si sta se debe al ejercicio o ha sido por motivo del trabajo como lo estipula la ley. Es necesario establecer esta relacin causal para que el trabajador pueda recibir la indemnizacin por parte del patrn. Otro de los aspectos a considerar es que la enfermedad no haya existido con anterioridad a la relacin de trabajo (Melton, y Petrila 2007).

V. CONCLUSIONES

El presente escrito present algunas de las posibles intervenciones de los psiclogos forenses en el sistema legal. Como se desprende de la revisin, existe la base legal para el ejercicio de dichas intervenciones ya que la Constitucin Mexicana prescribe que se puede presentar cualquier tipo de prueba en el curso de un proceso legal. Las diferentes leyes mexicanas permiten la presentacin de testigos, peritos y todos los elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Esto le da al psiclogo forense la oportunidad de presentarse como perito dentro de los juicios; lo que de hecho se lleva a la prctica en los casos de imputabilidad, en los juicios de interdiccin por incapacidad y otros ms. Sin embargo, la participacin de estos especialistas es muy exigua y no se han establecido estndares generales para sus intervenciones.

A este respecto, dentro del derecho canadiense se han establecido algunas recomendaciones acerca de cmo deberan presentarse los informes de los peritos en los tribunales o los juzgados para que sean admitidos y tomados en cuenta como evidencia dentro del juicio (Peters, 2002).

-

www.psicologia.org.mx 13

Algunas de las sugerencias proporcionadas incluyen que el psiclogo forense se asegure de que su testimonio sea relevante, que proporcione anlisis que vayan ms all del sentido comn y que las conclusiones y metodologa se basen en el conocimiento cientfico, adems de asegurarse de que los mtodos sean un estndar de los aceptados por la comunidad cientfica. Por lo tanto, los psiclogos forenses debern actualizarse en los conocimientos cientficos del rea que se pretende evaluar y, adems, debern poseer conocimientos acerca de las leyes y de los procesos judiciales. En Mxico, es importante que se establezcan

algunos estndares para la presentacin en juicio de la evidencia psicolgica forense.

Por otro lado, es importante que tambin los jueces reciban un entrenamiento en las diferentes pruebas que presentan los psiclogos forenses con el fin de que sean capaces de discernir si estos profesionales presentan adecuadamente los datos y si utilizan los conocimientos o pruebas ms actualizadas, objetivas y relevantes al caso en cuestin.

BIBLIOGRAFA

vila A. y Rodrguez-Sutil, C. (1995). Evaluacin psicolgica Forense. En Clemente M. (Coord.), Fundamentos de la Psicologa jurdica (pp. 149-169). Madrid, Espaa: Pirmide.

Consejo Americano de Psicologa Forense, consultado el 11 de noviembre de 2007 en http://www.abfp.com/

Cdigo Civil para el Estado de Sonora, Consultado el 20 de octubre de 2007 de http://www.cgeson.gob.mx/servicios/leyes/estatal/codigos/Codigo%20Civil%20para%20el%20Estado%20de%20Sonora.pdf

Cdigo de Comercio, Nuevo Cdigo publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 7 de octubre de 1889, TEXTO VIGENTE, ltima reforma publicada DOF 06-06-2006.

Cdigo de Procedimientos Penales de Sonora. Entr en vigor en 1 de septiembre de 1949. ltima re forma publicada el 12 de julio de 2007, en el Boletn Oficial del Estado de Sonora (NO. 4 seccin III). Consultado el 23 de septiembre de 2007 de http://www.cgeson.gob.mx/servicios/leyes/estatal/codigos/Codigo%20de%20Proced%20Penales%20de%20Sonora.pdf.

Cdigo Federal de Procedimientos Civiles, Nuevo Cdigo publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 24 de febrero de 1943, TEXTO VIGENTE, ltima reforma publicada DOF 13-06-2003.

Cdigo Federal de Procedimientos Penales, Nuevo Cdigo publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 30 de agosto de 1934, TEXTO VIGENTE, ltima reforma publicada DOF 28-06-2007, consultado el 15 de octubre de 2007 de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/7.doc.

Cdigo Penal para el Estado de Sonora (2001). Naucalpan Estado de Mxico, Ediciones Delma.

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada el 17 de septiembre de 2007 de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

Diges, M. y Alonso-Quecuty, M. (1993). Psicologa Forense Experimental, Valencia, Promolibro.

English, P. y Sales, B. (2005). More than the Law: Behavioral and Social Facts in Legal Decision Making. Washington, DC, American Psychological Association.

Garca R., S. (2007). La imputabilidad en el derecho Penal Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurdicas, UNAM, Mxico. Consultado el 30 de octubre de 2007 de http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=385

Kapardis, A. (2003). Psychology and Law: A critical introduction. Australia: Ligare,

La barra Americana de Psicologa Forense y la Sociedad Americana de Psicologa Jurdica (1995). Consultado el 18 de septiembre de 2007 de http://www.abfp.com/board.asp.

Ley Federal del Trabajo, Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 1 de abril de 1970, TEXTO VIGENTE, ltima reforma publicada DOF 17-01-2006. Consultada el 20 de septiembre de 2007 de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/125.doc.

Melton, G. Petrila, J. (2007). Psychological Evaluations for the courts: A handbook for mental health professionals and Lawyers. New York, The Guilford Press.

Nicholson, R. (1999). Forensic Assessment. En Roesch, Ronald, et al., (eds.,) Psychology and Law: The State of the Discipline, (pp. 121-173). New York: Kluwer Academic/ Plenum publishers.

Peters, M. (2002). Forensic Psychological testimony: In the court room door now looked and barred? Canadian Psychology, 42, 2002, p. 101-108.

Rodrguez M. L. (2000). Criminalidad de Menores. Tercera edicin, Editorial Porrua: Mxico.

Ruby, C., L. y Brigham, J., C. (1997). The usefulness of the criteria-based Content analysis technique in Distinguishing between truthful and fabricated allegations: A Critical Review. Psychology, Public Police and Law, 3, 705-737.

Sales, B., D., y Shuman, D. (2005). Experts in Court: Reconciling Law, Science, and Professional Knowledge. Washington, DC: American Psychological Association.

Sierra, J.C., et al. (2006). Conceptos de psicologa forense: presupuestos comunes y divergentes entre psicologa y derecho. Psicologa Forense: Manual de tcnicas y aplicaciones. Madrid: Biblioteca Nueva.

Urra, J. y Vzquez, B. (1993). Manual de psicologa Forense, Madrid: Siglo veintiuno Editores.

Vrij, A. (2005). Criteria-based content analysis: A qualitative review of the first 37 studies. Psychology, Public Police and Law, 11, pp. 3-41.

-

www.psicologia.org.mx14

El libro: INFERTILIDAD. EL DOLOR SECRETO.

EDITORIAL PAX.

AUTORA: NANCY TAME.

Trata sobre el aspecto emocional de la infertilidad y el impacto que tiene en la mujer, en el hombre, en la pareja, en su sexualidad y otras reas de sus vidas. Se abordan cuestionamientos como: mitos, embarazos no logrados, Donacin de embriones, Qu hacer con los embriones? Qu est bien? Hasta dnde llegar? y el proceso emocional

de las distintas alternativas: maternidad subrogada, adopcin y vivir sin hijos. Este libro ha tenido una gran aceptacin por parte de psicoterapeutas y especialistas en problemas

reproductivos.

-

www.psicologia.org.mx 15

De las Psicologas Jurdicas

Si bien la historia oficial de la disciplina cita como la primera evidencia experta en la Sala de Justicia la propor-cionada por Albert von Schrenck-Notzing en 1896 [Su tes-timonio consisti en advertir de los efectos de la publicidad previa al juicio en las declaraciones de los testigos a travs de lo que denomin falseacin retroactiva de la memoria, o sea, la readaptacin de la memoria a las presiones medi-ante sugestin], en octubre de 1886 el espaol Simarro, posteriormente catedrtico de Psicologa Experimental, (Caparrs, 2002), realiz una pericial valorando la imputabi-lidad de un acusado, el cura Galeote, sobre la base de un estudio psicolgico de las capacidades cognitivas y volitivas, el punto de inflexin lo marca la publicacin en 1932 (Mira i Lpez, 1932/1961) del Manual Introduccin a la Psicologa Jurdica en el que se define la Psicologa Jurdica es la Psicologa aplicada al mejor ejercicio del derecho (pg. 17). Ahora bien, en nuestro caso, en Europa a da de hoy se entiende la Psicologa Jurdica como la confluencia de diver-sas Psicologas Jurdicas que han ido surgiendo por sepa-rado y todas ellas se han asociado, de una u otra manera, a la etiqueta jurdica (en otros pases en las etiquetas Psi-cologa y Ley, Psicologa Forense, Psicologa en el Contexto Legal, Psicologa Judicial o Psicologa Legal). Esta dispari-dad de denominaciones se debe a que es difcil alcanzar una etiqueta comn para las diversas lneas de interseccin entre la Psicologa y la Ley. No en vano, la Psicologa tiene como objeto bsico de estudio el comportamiento humano y en la Sala de Justicia se juzgan comportamientos por lo que asesora (v. gr., forense), la Psicologa se orienta a la evaluacin y tratamiento de los agresores a la vez que a la de las vctimas, la Psicologa analiza la formacin de juicios de los tcnicos de la Justicia (i.e., jueces, jurados, policas), la Psicologa estudia la fiabilidad y validez de los testimo-nios, la Psicologa proporciona un anlisis de la viabilidad en los humanos de los preceptos legales, entre otros. En otras palabras, la Psicologa Jurdica moderna ya no slo se postula como una ciencia auxiliar, que tambin lo hace, sino disciplina como una en s por tres motivos. Primero, la Psicologa Jurdica ya no slo es aplicada sino que tambin construye teoras, saber, pensamientos, razonamientos o mtodos (Garzn, 1989). Segundo, el alcance de la Psi-cologa Jurdica va ms all del derecho al objetivarse en el comportamiento humano tanto en contingencias legalmente definidas como en aquellas anteriores o posteriores a su naturaleza legal (p.e., los programas de entrenamiento en pensamiento prosocial previos a la adquisicin de un com-portamiento antisocial, los programas para la prevencin de recadas). Tercero, nuestro Sistema Legal ya ha dejado de caminar exclusivamente en la senda de la bsqueda de una justicia absoluta en la que todos los agentes legales estn al servicio de la mejor justicia.

Todo ello sin olvidar que la ley tambin es Psicologa, esto es, la ley es el mejor instrumento de modificacin del comportamiento a la vez que tiene una eficacia educativa. As pues, la Psicologa Jurdica engloba muchas psicologas jurdicas en las que el todo es ms que la suma de las par-tes.

Una aproximacin ms ajustada a las demandas del da a da, la proporcionan las definiciones efectivas que tienen como meta responder al contenido de quines son los psiclogos jurdicos, qu hacen los psiclogos jurdicos (objeto) y cmo lo hacen (mtodo). En este contexto, nos hemos planteado llevar a cabo una revisin de la definicin efectiva en trminos de objeto y mtodo de lo realizado por los psiclogos jurdicos europeos que se definen a s mismos como tales a travs de la participacin en los 4 Congresos de la Sociedad Espaola de Psicologa Jurdica y Forense celebrados hasta la fecha: Holanda (Maastricht, 1988), Alemania (Nremberg, 1990), Inglaterra (Oxford, 1992), Espaa (Barcelona, 1994), Hungra (Budapest, 1995), Italia (Siena, 1996), Suecia (Estocolmo, 1997), Polo-nia (Cracovia, 1998), Irlanda (Dubln 1999), Chipre (Limas-sol, 2000), Portugal (Lisboa, 2001), Blgica (Leuven, 2002), Escocia (Edimburgo, 2003), y Polonia (Cracovia, 2004). Como quiera que para llevar a buen puerto tal cometido precisamos de un material impreso con el que proceder a un anlisis de contenido limitaremos este estudio de la cuestin a aquellos congresos que editaron unos proceedings, a saber Masstricht (van Koppen, Hessing y van del Heuvel, 1988); Nrenberg (Lsell, Bender y Bliesener, 1992); Oxford (Davies, Lloyd-Bostock, McMurran y Wilson, 1996); Barce-lona (Redondo, Garrido, Badjet y Barberet, 1997); Budapest (Boros, Munich y Szegedi, 1998); Siena (Traverso y Bagnoli, 2001); Cracovia (Czerederecka, Jakiewicz-Obydzska, 2000); Dubln (Farrington, Holln y McMurran, 2001; Roesch, Corrado y Dempster, 2001) y Leuven (Vanderhallen, Ver-vaeke, van Koppen y Goethals, 2003). Si bien esta dinmica no es un reflejo fiel de la actividad de los psiclogos jurdi-cos por no estar todos aqu representados, por contar con la limitacin del idioma dado que el idioma oficial es el ingls, presenta la ventaja que cuenta con un filtro de seleccin de calidad ya que los proceedings son el resultado de una seleccin de artculos. Adems, complementaremos esta aproximacin con un anlisis de la validacin legal de la Psicologa Jurdica a travs de los reglamentos legales y decisiones judiciales.

Quines son los psiclogos jurdicos? Sobre los autores y su afiliacin

La lista de autores, investigadores o profesionales, que presentaron trabajos seleccionados en los proceedings resultantes de los diversos congresos fue de 21 en Maas-tricht; 62 en Nrenberg; 78 en Oxford; 84 en Barcelona; 26

Del Objeto, mtodo y estado de la Psicologa Jurdica en EuropaRamn Arce

Departamento de Psicologa Social, Universidad de Santiago de Compostela

-

www.psicologia.org.mx16 www.psicologia.org.mx 17

en Siena; 59 en Budapest; 79 en Cracovia; 83 en Dubln (ste incluye tambin autores de la AP-LS, Divisin 41 de la APA, dado que fue un meeting conjunto de ambas orga-nizaciones); y 42 en Leuven. Adems, como no poda ser de otro modo, tambin han contribuido a la Psicologa Jurdica europea autores no europeos (v. gr., USA, Nueva Zelanda, Canad, Australia, Japn, Hong Kong, Argentina) y de otras disciplinas ajenas a la Psicologa (i.e., abogados, jueces, so-cilogos, trabajadores sociales). Los pases europeos ms representados (la unidad de anlisis fue el autor por con-greso tomados de la lista de autores) son Inglaterra (118), Espaa (86), Alemania (69) y Holanda (42). En suma, la pujanza de la Psicologa Jurdica es mayor en estos pases. De la filiacin de los autores de Psicologa se desprende que la Psicologa Jurdica no slo es Psicologa Social sino tambin General y Clnica, y, en menor medida, Metodologa y Evolutiva. En suma, la Psicologa Jurdica es una rea de conocimiento con entidad propia diferenciada de las clsicas reas en la que se ha dividido la Psicologa. Ya Carpintero (1995) adverta que la Psicologa Jurdica vendra a suponer en el futuro la confluencia del conocimiento y las aplicacio-nes del mismo de investigadores de tres reas de la Psi-cologa: Psicologa Social, Psicologa General y Psicologa Clnica. Todo ello indica que la Psicologa Jurdica, al igual que las otras psicologas, no es patrimonio exclusivo de rea de conocimiento alguna sino que est all donde se investiga y donde se la puede aplicar, como veremos poste-riormente.

En resumen, la psicologa jurdica europea no slo es eu-ropea ni es exclusiva de psiclogos, ni exclusiva de un rea de conocimiento sino el resultado de la aplicacin de todos los conocimientos psicolgicos a la ley.

Del objeto de la Psicologa Jurdica: los tpicos de estudio

Los tpicos, tomando como guas los bloques temticos propuestos en los proceedings editados, que conforman el objeto de los psiclogos jurdicos, cuyas contingencias pueden verse en la Tabla 1, son: Psicologa del Testimonio, Forense e Investigacin; Psicologa Penitenciaria, Delin-cuencia y Violencia; Psicologa Policial; Toma de Decisiones Judiciales; Concepto, Revisiones, Actitudes y Orden Legal; Victimologa; y Psicologa Jurdica de la Familia y el Menor. En relacin a su evolucin, observamos, en un primer mo-mento, un discurso bsicamente terico y justificacionista de la interaccin Psicologa y ley, que dio paso rpidamente a auge de la vertiente aplicada en testimonio (p.e., Davies, Steller, Khnken), forense (a.e., Alonso-Quecuty, Vrij) e in-vestigativa (v. gr., Canter); Psicologa Jurdica de la Familia (i.e., Czerederecka,) y el Menor (e.g.,, Khne); Psicologa penitenciaria (v. gr., Abrunhosa, Redondo), delincuencia (Farrington, Lsell) y violencia (i.e., Garrido); toma de deci-siones (p.e., Arce, Faria), Psicologa Polocial (v.gr., Bull); Victimologa (a.e., Winkel), Historia (p.e., Kury). Pero la Psi-cologa Jurdica en Europa tambin est contaminada, como no podra ser de otro modo, por las modas temporales e in-tereses polticos y sociales del momento, el Zeitgeist. As, advertimos en estos momentos la necesidad de incremen-

tar la carga de la prueba motivado porque en la Europa continental se est sustituyendo paulatinamente su sistema inquisitorial por otro tendente hacia el de adversarios. Por ello, la Psicologa del testimonio, forense e investigativa es la ms rica en produccin junto con la Psicologa Peni-tenciaria, de la delincuencia y violencia sin duda mediada por lo tiempos de dificultad en la integracin social, guerra e impacto social de la violencia domstica que nos ha tocado vivir. Esta respuesta sistemtica, contigua y contingente es signo de vitalidad, versatilidad y efectividad. No obstante, y sin desestimar la influencia de los avatares sociales y polticos en los tpicos estudiados, es de esperar que sta cada vez sea menos importante a medida que el corpus terico se expanda por los diversos tpicos (Prentice-Dunn, 1988). En todo caso, la Psicologa Jurdica Europea se est constituyendo diferencialmente a la Norteamericana, que ha sobrerrepresentado unas reas de estudio en detrimento de otras (Oglof, 2000) [en concreto, el testimonio visual, la toma de decisiones del jurado, el procedimiento penal y la salud mental (Kagehiro y Laufer, 1992)], y, como se desprende del presente anlisis, es ms amplia y abarca en mayor medida todo el proceso judicial. Tabla 1. Tpicos tratados en los congreso de la EAPL, 1988-2003.

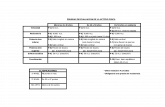

TPICOS/CONGRESO NL D UK E H I P IRL BE TOTAL/%

Testimonio, Forense, Investigaciones -- 9 16 7 7 4 16 6 6 71/19.9

Toma de decisiones judiciales 2 6 9 6 7 4 2 10 2 48/13.48

Psicologa Policial -- 6 -- -- 1 -- -- 7/2

Penitenciaria, delincuencia, violencia 1 14 23 20 26 8 14 17 7 130/36.52

Victimologa -- -- -- 5 -- 3 -- 2 4 14/3.9

Concepto, ley, revisin, historia 11 11 4 6 6 1 5 1 1 46/12.92

Psicologa jurdica familia y menor -- 12 11 4 4 -- 7 2 -- 40/11.24

TOTAL 14 58 63 48 50 20 45 38 20 356

NOTA: NL=Congreso celebrado en Maastricht, Hol-anda; D=Congreso celebrado en Nrenberg, Alemania; UK=Congreso celebrado en Oxfor, Inglaterra; E=Congreso celebrado en Barcelona, Espaa; H= Congreso celebrado en Budapest, Hungra; P= Congreso celebrado en Cracovia, Polonia; IRL= Congreso celebrado en Dubln, Irlanda; BE= Congreso celebrado en Leuven, Blgica. Del mtodo de la Psicologa Jurdica en Europa

-

www.psicologia.org.mx16 www.psicologia.org.mx 17

Los participantes.

Se ha llegado a afirmar en alguna ocasin que la Psicologa es la ciencia que estudia el comportamiento de los estudiantes de Psicologa. En el caso de la Psicologa Jurdica sera ms alarmante una apreciacin general de este tipo al tratarse de una aplicacin de la Psicologa. Al respecto, encontramos, entre aquellos estudios que apor-tan datos descriptivos inequvocos de la muestra, que 97 tomaron una poblacin especfica o diana (p.e., policas, delincuentes) en lnea con los objetivos del estudio en tanto 81 recurrieron a estudiantes de Psicologa, principalmente referidos a estudios experimentales de Psicologa del Tes-timonio y toma de decisiones de jurados cuyos efectos se suponen universales. No obstante, es preciso an realizar un esfuerzo mayor en ganar validez de los datos a travs del uso de poblaciones diana. Finalmente, apuntar que la seleccin de la muestra sigue el denominado muestreo terico con 147 contingencias frente a las 20 del muestreo representativo. En resumen, los estudios de los psiclogos jurdicos se plantean objetivos e hiptesis bien especfi-cos para la muestra que recaban bien generales a toda la poblacin y, en buena parte, sus resultados son vlidos para los contextos para los que se formulan, aunque an debera hacerse un mayor esfuerzo en esta direccin.

Del diseo.

De un total de 356 presentaciones, 158 versaban so-bre contenidos tericos (revisiones, discusin, meta-anlisis, protocolos, conceptuales, disquisiciones legales o adapta-ciones de metodologa al contexto jurdico), las restantes 198 fueron estudios. De stos, 95 se desarrollaron en el marco de un experimento de campo, 72 en un contexto de laboratorio, 9 de estudios de casos, siguiendo un diseo experimental o la combinacin de uno experimental y cor-relacional. Es de resaltar que 22 investigaciones se llevaron a cabo en un marco poco usual, los datos de archivo (i.e., sentencias, protocolos, entrevistas policiales), desde el que se puede obtener una informacin mucho ms vlida por ser datos reales. En este marco de obtencin de datos se com-binan dos metodologas totalmente distintas: una cualitativa (v. gr., etnografas, anlisis del discurso) y otra cuantitativa (anlisis de contenido sistemtico con sistemas categoriales metdicos). Curiosamente, ambos procedimientos llegan a conclusiones similares. En suma, la Psicologa Jurdica es bsicamente experimental aunque por ello no obvia la creacin de un corpus terico. Anlisis de datos

Los hbitos estadsticos de los psiclogos estn inde-fectiblemente ligados al concepto de significatividad, o sea, al concepto de experimento estocstico (Fernndez-Dols, 1990). Un resultado es significativo si tenemos menos de un 5% de probabilidades de que las diferencias en los resulta-dos sean debidas al azar. Las herramientas estadsticas al uso son muchas y variadas segn se trate de variables con-tinuas, cualitativas o discretas (Stevens, 1986). Pues bien, de nuestros trabajos se desprende un seguimiento mayori-

tario de la asuncin del criterio de significatividad estadstica como validador de los datos. As, del total de 203 estudios presentados que aportaban datos, 167 (82.27%) recurrieron a la significativad para validar las hiptesis y conclusiones, 31 a recuentos de frecuencias y 5 a metodologas cualitati-vas sin apoyo estadstico (v.gr., etnografa, anlisis del dis-curso). Complementariamente, es de resaltar que algunos trabajos con tcnicas de medida cualitativas (p.e., anlisis de contenido de sentencias llevados a cabo por Garrido, Herrero, Arce y Faria) han confeccionado procedimien-tos de anlisis de datos que les han permitido validarlos a travs del concepto de significacin estadstica. Este prob-lema no estaba an resuelto en la literatura con lo que se obviaban los estudios de archivo (v.gr., anlisis de senten-cias judiciales) o se llevaban a cabo con metodologas cu-alitativas sin anlisis de datos y, por tanto, no validables. No obstante, una vez establecida la solidez de las relaciones en funcin de la significatividad, todava no hemos alcanzado la validez de nuestra hiptesis. En concreto, gozaremos de una mayor validez de constructo a medida que las lecturas alternativas tengan menos visos de realidad (Fernndez-Dols, 1990). En esta lnea, hemos observado una gran consistencia en las conclusiones inter-estudios lo que les confiere mayor validez y resta peso a las hiptesis explica-tivas alternativas. En resumen, la Psicologa Jurdica valida sus aportaciones a travs de la significatividad estadstica y de la consistencia inter-estudios de los resultados.

Conclusiones: sobre el estado actual de la cuestin

Potenciales.

Diversos signos de robustez se observan en el momento histrico de la Psicologa Jurdica en Europa divisados en los Congresos de la EAPL:

Primero, los participantes traspasaron la nocin de europeos dando entrada a investigadores de otros continentes, sobre todo de USA, Canad y Australia.Segundo, la Psicologa Jurdica europea est gozando de un momento de esplendor con numerosos grupos de investigacin y profesionales de calidad. La gran mayora de lo pases cuentan con investigadores de prestigio desde los antiguos pases del Este, tales como Polonia (Czere-derecka) o Hungra (Boros), hasta los sureos Espaa (Garrido-Genovs, Martn, Arce, Faria), Portugal (Abrun-hosa, Sueiro, Fonseca) o Italia (Traverso), sin olvidar las aportaciones procedentes de los pases ms clsicos en Psicologa como Inglaterra (Davies, Bull, Vrij) o Alemania (Kknken, Steller) . Adems, est garantizado el paso gen-eracional as como la solidez de la Psicologa Jurdica en Europa pues, a la demostrada potencia numrica, se une la gran diversidad de autores as como la aparicin de nuevos investigadores en todos los pases participantes.Tercero, cuantitativamente la Psicologa Jurdica Europea ha pasado de las 14 presentaciones en el I Congreso de la EAPL celebrado en Maastricht a un promedio de ms de 40 en los proceedings de los sucesivos congresos.Cuarto, cualitativamente la Psicologa Jurdica Europea

-