ANALISIS_BUSCONerika

Transcript of ANALISIS_BUSCONerika

Análisis Literario

1. BIOGRAFÍA DEL AUTOR

Francisco de Quevedo

(Madrid, 1580 - Villanueva de los Infantes, España, 1645) Escritor español. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el colegio imperial de los jesuitas, y, posteriormente, en las Universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad ésta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora.

Siguiendo a la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osuna, a quien Francisco de Quevedo dedicó sus traducciones de Anacreonte, autor hasta entonces nunca vertido al español.

En 1613 Quevedo acompañó al duque a Sicilia como secretario de Estado, y participó como agente secreto en peligrosas intrigas diplomáticas entre las repúblicas italianas. De regreso en España, en 1616 recibió el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Acusado, parece que falsamente, de haber participado en la conjuración de Venecia, sufrió una circunstancial caída en desgracia, a la par, y como consecuencia, de la caída del duque de Osuna (1620); detenido fue condenado a la pena de destierro en su posesión de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

Sin embargo, pronto recobró la confianza real, con la ascensión al poder del conde-duque de Olivares, quien se convirtió en su protector y le distinguió con el título honorífico de secretario real. Pese a ello, Quevedo volvió a poner en peligro su estatus político al mantener su oposición a la elección de santa Teresa como patrona de España en favor de Santiago Apóstol, a pesar de las recomendaciones del conde-duque de Olivares de que no se manifestara, lo cual le valió, en 1628, un nuevo destierro, esta vez en el convento de San Marcos de León.

Pero no tardó en volver a la corte y continuar con su actividad política, con vistas a la cual se casó, en 1634, con Esperanza de Mendoza, una viuda que era del agrado de la esposa de Olivares y de quien se separó poco tiempo después. Problemas de corrupción en el entorno del conde-duque provocaron que éste empezara a desconfiar de Quevedo, y en 1639, bajo oscuras acusaciones, fue encarcelado en el convento de San Marcos, donde permaneció, en una minúscula celda, hasta 1643. Cuando salió en libertad, ya con la salud muy quebrantada, se retiró definitivamente a Torre de Juan Abad.

La obra de Francisco de Quevedo

Como literato, Quevedo cultivó todos los géneros literarios de su época. Se dedicó a la poesía desde muy joven, y escribió sonetos satíricos y burlescos, a la vez que

graves poemas en los que expuso su pensamiento, típico del Barroco. Sus mejores poemas muestran la desilusión y la melancolía frente al tiempo y la muerte, puntos centrales de su reflexión poética y bajo la sombra de los cuales pensó el amor.

A la profundidad de las reflexiones y la complejidad conceptual de sus imágenes, se une una expresión directa, a menudo coloquial, que imprime una gran modernidad a la obra. Adoptó una convencida y agresiva postura de rechazo del gongorismo, que le llevó a publicar agrios escritos en que satirizaba a su rival, como la Aguja de navegar cultos con la receta para hacer Soledades en un día (1631). Su obra poética, publicada póstumamente en dos volúmenes, tuvo un gran éxito ya en vida del autor, especialmente sus letrillas y romances, divulgados entre el pueblo por los juglares y que supuso su inclusión, como poeta anónimo, en la Segunda parte del Romancero general (1605).

En prosa, la producción de Francisco de Quevedo es también variada y extensa, y le reportó importantes éxitos. Escribió desde tratados políticos hasta obras ascéticas y de carácter filosófico y moral, como La cuna y la sepultura (1634), una de sus mejores obras, tratado moral de fuerte influencia estoica, a imitación de Séneca. Sobresalió con la novela picaresca Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, obra ingeniosa y de un humor corrosivo, impecable en el aspecto estilístico, escrita durante su juventud y desde entonces publicada clandestinamente hasta su edición definitiva.

Más que su originalidad como pensador, destaca su total dominio y virtuosismo en el uso de la lengua castellana, en todos sus registros, campo en el que sería difícil encontrarle un competidor.

2. ANÁLISIS DE LA OBRA

2.1 Título de la obra

“Historia de la vida del Buscón”

1.1 Argumento

Primer Libro

Pablos vive en Segovia, es hijo único en una familia pobre donde su padre es un barbero ladrón (todo el mundo sabía que robaba a sus cliente mientras les cortaba el pelo o les afeitaba) y su madre es una hechicera y decían que hacía pactos con el diablo (se rumoreaba en el pueblo que Pablos era hijo de un criado). Cuando empieza en la escuela es un chico que hace muchas travesuras. Allí se hace amigo de Don Diego Coronel, y más tarde se hace su criado dejando la escuela y acompañando a su amo a una residencia regida por un licenciado llamado Dómine Cabra, un hombre muy rácano que no les da de comer. Al enterarse el padre de Don Diego de que uno de los chicos (compañero de su hijo) ha muerto de hambre, les saca de allí y manda a su hijo a estudiar a Alcalá donde una vez más Pablos le acompaña. Allí don Diego se libra de las novatadas gracias a su posición y a su dinero, pero Pablos sufre las crueldades de sus nuevos compañeros, aunque más tarde cometiendo sus travesuras y a su facilidad para engañar a la gente se hace famoso y consigue hacer amigos. Don Diego vuelve a casa obligado por su padre, ya que este se enteró de todas las fechorias que estaba haciendo Pablos, y al mismo tiempo este recibe una carta de su tío donde le comunica que su padre ha sido ahorcado por ladrón y que su madre espera en la prisión de la Santa Inquisición Toledo a ser condenada por bruja. Pablos decide ir a Segovia a recoger su herencia y dejar sus estudios.

Segundo libro

En el camino en busca de su herencia, se encuentra a varios personajes curiosos, primero a un ingeniero matemático, con el que conversa hasta llegar a Torrejón, pero decide proseguir su camino solo, más tarde a un maestro de esgrima con el que pasa una noche en una posada de Rejas, pero siguen el viaje por separado, luego a un poeta con el que llegó a Madrid y paso la noche allí. Saliendo de Madrid encontró a un soldado con el que llego a Cercedilla y tras una partida de cartas con un ermitaño lo perdieron casi todo. Al día siguiente separándose del soldado llega a Segovia y encuentra a su tío, que le invita a comer a su casa para pagarle la herencia y conocer a unos amigos. Después de comer, acaban todos borrachos menos Pablos, que al día siguiente recoge la herencia de su padre y dejándole una nota a su tío, se marcha diciéndole adiós y que no le busque ya que no volverá por Segovia. Inicia su viaje hasta la corte, donde por el camino se encuentra un hidalgo, que en realidad solo es un pobre noble arruinado, decide acompañarle a Madrid y

enseñarle a sobrevivir como él engañando a la Corte y haciéndose pasar por noble.

Tercer libro

Llegan a Madrid y empiezan a hacerse pasar por hidalgos viviendo con otros estafadores en una casa. Ocurren algunos sucesos curiosos pero al final son descubiertos, lo que hace que la policía los arreste y los lleve a todos a la cárcel por falsos. Narra unas anécdotas en la cárcel y es liberado tras sobornar a un escribano y al alguacil, que con una de sus mentiras le hace creer que es primo del padre su mujer. Sus compañeros se quedan allí, aunque más tarde marcha a Sevilla. Pablos se hospeda en una posada y se hace pasar por don Ramiro de Guzmán, que por medio de alquilando caballos y contando una y otra vez el dinero, le toman como noble muy rico y con mucho dinero de renta, pero un día, al intentar entrar por la ventana en la habitación de una dama que le llamaba, cae en un tejado y regresa a la cárcel por ladrón, y otra vez consigue librarse gracias a unos amigos que hacen creer al escribano que es un ayudante del rey. Vuelve a adoptar otro nombre, llamándose esta vez Felipe de Tristán, conoce a dos nobles que le invitan a pasar el día con ellos, allí conoce a una dama a la que se propone camelar, pero ya cuando casi lo tenían todo preparado para la boda, el primo de la joven resultó ser Don Diego Coronel, que al poco descubrió quién era realmente Felipe de Tristán, y advirtió rápidamente a los nobles del engaño. Don Diego decide darle un escarmiento, y mando a que le diesen una paliza. Después de la paliza, herido, pasa unos días en una posada, en la que una noche la posadera declarándole su amor a Pablos, son pillados juntos, a esta la detienen por el Santo Oficio y Pablos es obligado a abandonar su cama aún malherido. Dado su mal estado decide mendigar, y ayudado de su muleta, consigue hacer mucho dinero asociándose después con otro mendigo con el que hace amistad. Pero se cansa pronto de la mendicidad y decide irse a Toledo con su dinero. Una vez allí se junta con un grupo de actores, el cuál uno de ellos era compañero de Pablos de su estancia en Alcalá. Le invitan a entrar en la profesión, tiene bastante éxito como actor y después de que el escritor de la obra no “triunfase” decide dedicarse también a escribir comedias. También como escritor cobra renombre, pero un día es detenido el dueño de la compañía por la policía y los actores se dispersan. A raíz de esto Pablos abandona su profesión y se enamora de una monja que no le hace caso. Pablos decide abandonar la idea de cortejar a la monja y se va a Sevilla. Allí conoce a unos ladrones con los que traba amistad, pero una noche, borrachos todos matan a un agente de justicia y son perseguidos por la policía. Consiguen refugiarse en una iglesia y escapan días después, disfrazados. Pablos decide huir a las Indias y probar suerte allí, pero, según dice, no lo consigue.

2.2 Tema

Intención satírica. Sátira social que se ejerce sobre todos los estratos de la sociedad. Trata de pintar la realidad humana, encarnada y simbolizada en cada uno de los amos a quien sirve el pícaro.

La pobreza: aspecto característico de la sociedad en la cual vivía el protagonista, cuando éste era descubierto en sus engaños, inmediatamente quedaba reducido a la miseria y a la mendicidad, de ahi parte para comenzar una nueva vida que tarde o temprano también acabará; no sin antes haber afrontado situaciones difíciles como la falta de comida y recursos propios.

Imposibilidad de ascenso social de la clase baja: Pablos quiere ser otra persona, alcanzar una posición social más alta, y así se lo dice a don Diego: “más alto pico, y más autoridad me importa tener”. Quiere borrar sus orígenes y apartarse de sus parientes. En la carta a su tío, el verdugo, le advierte: “No pregunte por mí, ni me nombre, porque me importa negar la sangre que tenemos”. Sin embargo todos sus intentos fracasan. Cuando el protagonista u otro trata de hacerse pasar por caballero o por rico, aparece inmediatamente el castigo y éste en ocasiones es muy fuerte como aquel que recibió Pablos por causa del engaño a Don Diego. Quevedo nunca se pone en el lugar de Pablos, cuyo deseo de ascenso social rechaza, mostrando así que tiene una perspectiva “verdaderamente clasista”.

Apariencias: definitivamente Pablos pertenece al mundo de las apariencias, el querer deslumbrar y sorprender a cuantos se topara nos permite entender las condiciones de vida de aquella época donde el ideal del pícaro a parte de hacer maldades y travesuras era cambiar por un momento su personalidad para ver si así encajaba mejor en un mundo donde las oportunidades sólo se presentaban para un grupo reducido de personas.

La religión: su autoridad está representada por la Inquisición y de esto da prueba, la muerte del padre de Pablos y la posible ejecución de su madre a causa de sus oficios en contra de lo que estaba legalmente establecido.

"Pureza de sangre": era considerada necesaria para efectuar un "buen matrimonio", puesto que así ambos unirían su riquezas y linajes con el fin de acrecentar sus bienes. Pablos siempre utilizaba su astucia para hacer creer a los demás que era un verdadero noble, logrando así la aceptación de los padres de su futura señora.

La moral: la obra nos muestra la imagen de un delincuente y su nulo valor moral, sus desgracias son narradas desde el punto de vista

moralizante de una clase social que se ve empujada por la deshonestidad e hipocresía humana de las clases más bajas.

2.3 Asunto

La novela trata sobre la vida de un pícaro llamado don Pablos que a base de mentiras, engaños y farsas logra sustentarse y mantener su vida.

2.4 Narrador

El narrador habla en primera persona, como si fuese el propio Buscón quién la estuviese contando, lo cual convierte el relato en un relato de tipo testimonial, y de tipo autobiográfico (Cita: “le dije yo”, “díjome”, “iba entre mí”). En la mayoría de los casos esto significaría una implicación del autor, pero como aquí el caso es un poco diferente, puesto que Quevedo se esconde detrás de alguien más y no del narrador, se crea una impresión muy diferente. En vez de identificarse con el narrador, el lector termina identificándose con la figura más abstracta de “vuestra merced” por la manera en que Quevedo ha plasmado su visión.

El narrador es omnisciente en parte, ya que aunque habla en primera persona sabe perfectamente lo que hace cada uno y como se siente, no solo como lo ve él desde fuera.

El narrador o el Buscón, si muestra en todo momento sus simpatías y antipatías ante la gente que se va cruzando en su camino desde la admiración (o por una parte del provecho que saco) de Don Diego, pasando por Dómine Cabra, o la gente de las posadas y los personajes que se encuentra por el camino.

Su sentimientos los muestra ya que por ejemplo en el tema de las mujeres, sabemos durante todo el tiempo del relato cuáles son sus intenciones, desde enamorarse de Ana (prima de Don Diego), pasando por la religiosa, hasta en un momento de la vida en la que solo le interesa “acostarse con ellas, bien sean feas, guapas, ricas o pobres”, aunque no lo hace de forma muy directa sino todo el rato en forma de sátira o burla.

A primera vista no vemos ninguna relación entre la vida de el Buscón y el autor, aunque si es posible que durante el relato vuelque y mezcle fantasía y anécdotas de lo que relata acerca del Buscón y lo que le haya podido pasar a él, o en algún momento de su vida haya querido hacer.

2.5 Personajes

Personaje principal

Pablos: es el protagonista de la historia, más conocido como el Buscón. Al igual que su padre, es segoviano y lleva parte de su nombre de pila. Su infancia está marcada por conflictos familiares, lo que le llevan a ser un pícaro durante el resto de su vida. Personaje tipo que representa al pícaro del siglo XVII. No muy bien vestido y con unos hábitos, lenguaje y comportamientos pícaros, propios de cualquier pícaro de su época. Su lengua es el castellano del siglo XVII con las expresiones propias de su clase y condición social a la que pertenece. En ocasiones y según le conviene, adopta otros nombres de personas conocidas como: Álvaro de Córdoba, Ramiro de Guzmán y Felipe Tristán.

Personajes secundarios

Clemente Pablo: Es el padre de Pablos. Natural de Segovia. Trabajaba como barbero, aunque todos conocían su verdadero oficio que consistía en robar a sus clientes mientras les afeitaba o les cortaba el pelo. De hecho, Clemente Pablo muere ahorcado por este delito. Tanto sus formas de hablar como de actuar no eran de mucho fiar teniendo en cuenta su segundo oficio.

Aldonza de San Pedro: Nombre vulgar de aquella época con el que Quevedo, de manera sarcástica, decide llamar a esta mujer en honor a su forma de ser y actuar. Este nombre ya había sido utilizado por Cervantes para designar a doña Dulcinea del Toboso en su famoso Quijote. Es la madre de Pablos. Su oficio no era ningún secreto. Era bruja y las malas lenguas decían que hacía pactos con el diablo. Por este motivo fue juzgada y condenada.

Don Diego Coronel: Amigo inseparable de Pablos con el que pasa una importante etapa de su vida. La presencia de Diego es un factor determinante a lo largo de la vida de Pablos, tanto en la escuela, como con Dómine Cabra, como en Alcala, como más tarde cuando cree conocer a su futura esposa, siendo esta prima de Don Diego. Don Diego varía a través del libro como un personaje que es a la vez ayudante y oponente en los fines del Buscón. Al inicio lo ayuda a alcanzar sus fines ya que lo acerca más a la sociedad elitista a la cual él desea pertenecer. Pero al final lo aleja de esta sociedad ya que lo delata frente a la mujer que él va a tomar para sí, de la cual se va a aprovechar.

Don Alonso Coronel de Zúñiga: Padre de Don Diego. Persona hospitalaria que al ver lo bien que se lleva con Pablos, decide hacerle su

criado y llevarles a la escuela del Licencia Dómne Cabra, y tras salvarles de aquí a Alcala.

El licenciado Dómine Cabra: También a éste le aplica Quevedo un nombre burlesco, pues dómine quiere significar persona que finge ser experto en enseñar sin serlo. Dueño de una casa de estudiantes cuya característica más destacada es la tacañería. En él Quevedo intenta reflejar las personas miserables que viven a costa de aprovecharse de los demás.

Los estudiantes de Alcalá de Henares: Compañeros estudiantes, crueles y salvajes que se burlan de Pablos y se aprovechan de Diego. No es difícil adivinar sus formas de vestir, hablar, y actuar. Aunque más tarde y por picaría de Pablos consiguió hacer amigos, a los que luego les daría pena despedirse de ellos.

Alonso Ramplón: Tío de Pablos, vividor y juerguista que se lo pasa bien con sus amigos y se acuerda de su sobrino cuando se queda huérfano de padres y tiene que cobrar la herencia. También a este le aplica Quevedo un nombre que no le va nada mal, pues ramplón significa persona mísera y tosca.

Los acompañantes con quienes se encuentra por el camino: Un loco, un fanático de esgrima, un clérigo, un soldado, un ermitaño, un hidalgo, los amigos de las posadas, los ladrones de Sevilla etc. Todos ellos vividores del cuento, farsantes y engañadores, personajes sin escrúpulos ni vergüenza, que se aprovechan de todo el que pillan por delante, roban, mienten etc. Aunque algunos de ellos le prestan ayuda, no es menos cierto que otros se aprovechan de él e incluso le despojan de los pocos dineros que posee.

Los falsos nobles: Amigos con los que Pablos sobrevive en la corte, aunque luego son todos detenidos y van a la cárcel.

La dama guapa de la Casa de Campo, llamada Ana: Se enamora tan locamente de ella y de su riqueza que es lo que le hace que le den una paliza al ser esta prima de Don Diego, antiguo amo de Pablos.

Componentes del grupo de teatro: Compañeros que se encuentra Pablos con los que inicia su viaje a Toledo y encuentra fama como actor y más tarde como escritor.

Una religiosa: De la que se enamora Pablo sin ser correspondido en su amor.

2.6 Espacio (Obra)

A través de las experiencias y vivencias de Pablos vamos conociendo el espacio en el que se desarrolla la acción.

Los lugares en los que se desarrolla el libro, exceptuando su viaje a la India del que no sabemos si se llega a ir, todos los lugares por los que viaja son españoles. Son ámbitos urbanos, Segovia, Madrid, Alcalá de Henares, Toledo y Sevilla, exceptuando Cercedilla y otros lugares rurales por los que pasa. Los lugares están articulados en núcleos de población muy concretos, que son los mencionados anteriormente. Nos dan una idea muy exacta del lugar o lugares donde se desarrolla la acción y una idea de jerarquización ya que el autor ha sabido elegir el espacio adecuado y dentro de él los lugares preferidos y los que ha considerado más representativos.

2.7 Tiempo

El tiempo transcurrido es desde la infancia de Pablos hasta su adultez, desarrollándose en el S. XVII, y afectando al argumento en la manera en la que se relatan los hechos y en cómo vivían en aquella época, tanto sus vestimentas, como su manera de hablar, como se trasladaban de un lugar a otro, existían los nobles y la corte, etc…

2.8 Ambiente

El ambiente cortesano presenta contrastes: esplendor y pobreza, lujo y miseria, galantería y rufianesca, búsqueda de placer y ascetismo religioso extremo y superstición

2.9 Esquema temporal de la obra (dividida en partes)

El libro se divide en tres partes, fundamentalmente.

Libro Primero

I. En que cuenta quién es y de dónde.

II. De cómo fui a la escuela y lo que en ella me sucedió

III. De cómo fui a un pupilaje, por criado de Don Diego Coronel.

IV. De la convalecencia y ida a estudiar a Alcalá de Henares.

V. De la entrada de Alcalá, patente y burlas que me hicieron por nuevo.

VI. De las crueldades de la ama, y travesuras que yo hice.

VII. De la ida de Don Diego, y nuevas de la muerte de mi padre y

madre, y la resolución que tomé en mis cosas para adelante.

Libro Segundo

I. Del camino de Alcalá para Segovia, y de lo que me sucedió en él hasta

Rejas, donde dormí aquella noche.

II. De lo que me sucedió hasta llegar a Madrid, con un poeta.

III. De lo que hice en Madrid, y lo que me sucedió hasta llegar a

Cercedilla, donde dormí.

IV. Del hospedaje de mi tío, y visitas, la cobranza de mi hacienda y

vuelta a la Corte.

V. De mí huida, y los sucesos en ella hasta la Corte.

VI. En que prosigue el camino y lo prometido de su vida y costumbres.

Libro Tercero

I. De lo que me sucedió en la Corte luego que llegué hasta que amaneció.

II. En que prosigue la materia comenzada y cuenta algunos raros sucesos.

III. En que prosigue la misma materia, hasta dar con todos en la cárcel.

IV. En que trata los sucesos de la cárcel, hasta salir la vieja azotada, los

compañeros a la vergüenza y yo en fiado.

V. De cómo tomé la posada, y la desgracia que me sucedió en ella.

VI. Prosigue el cuento, con otros varios sucesos.

VII. En que se prosigue lo mismo, con otros sucesos y desgracias que me

sucedieron.

VIII. De mi cura y otros sucesos peregrinos.

IX. En que me hago representante, poeta y galán de monjas.

X. De lo que me sucedió en Sevilla hasta embarcarme a Indias.

3. EL LENGUAJE DE LA OBRA

3.1 Forma de lenguaje

No se muestra diferencia entre la forma de hablar cuando interviene alguno de los personajes y la forma en la que nos narra y nos describe las secuencias, ya que todos hablan en castellano antiguo, lengua que se usaba en aquella época.

3.2 Nivel de lenguaje

El lenguaje por el que se caracteriza al relato es el expresionista. La forma en la que el protagonista aún siendo de clase baja, intenta por todos los medios subir de categoría a través del habla, tratando a todo el mundo de Vds. y con esa educación pareciendo ser de la alta categoría.

Cita: “Y como digo, él estaba entre ellas, hecho un Macías, diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió. Pero como sintieron dél que estaba bien enternecido, no se les hizo de vergüenza pedirle de almorzar con el acostumbrado pago.

3.3 Función del lenguaje

El lenguaje de la obra responde a su contenido; la deformación barroca la consigue a través de una expresión conceptista que tiende a la hipérbole y a los juegos de ingenio para sorprender al lector e intensificar la sátira, el

elemento más destacado de la obra. El lenguaje se emplea para acentuar los defectos de los personajes y generar la caricatura.

Se ha observado que se produce una paradoja en la obra que afecta al estilo: cuanto más grande es la degradación a la que se somete al personaje, más brilla la capacidad creadora del escritor, que muestra con ello su enorme dominio de los recursos de la lengua. En este sentido, la obra de Quevedo destaca frente al resto de las novelas del género por su prioridad estética.

La expresión del Buscón se caracteriza por la ruptura de la monotonía lingüística: el autor crea nuevas palabras, incorpora imágenes inusuales e introduce términos procedentes de las diversas jergas. Las figuras retóricas más presentes son el zeugma, la dilogía, el calambur, la hipérbole y el diminutivo irónico. Todo ello implica un esfuerzo interpretativo en el lector.

4. El estilo de la obra

El estilo que más predomina es el narrativo, aunque si insiste mucho en describirlo todo con el máximo detalle y no utiliza los diálogos a la hora de expresar las conversaciones que tiene con la gente que se va encontrando, sino que lo usa entre guiones para así expresar y que podamos entender cómo eran realmente esos personajesEl estilo de que hace gala Quevedo en esta novela es quizá su mérito principal; tal vez debiera decirse que el estilo es El buscón. Quevedo fue uno de los escritores más representativos del barroco, adalid y maestro de la escuela conceptista. Si el Renacimiento significaba equilibrio, armonía y serenidad, el Barroco supone desproporción, apasionamiento y grandilocuencia. Durante esta última época se gusta de lo excesivo, de lo desequilibrado y aun de lo monstruoso. Tras el idealismo renacentista se llega al ilusionismo deformador. Leo Spitzer ha sintetizado el estilo de Quevedo en dos rasgos fundamentales: anhelo de aventuras y deseo de huir del mundo, este afán de evasión responde, en esencia, al sentido ilusionista del barroco. Pero a la vez en el Buscón late y palpita la realidad; aquella realidad fragmentaria o parcial de otras novelas picarescas.

4.1 El marco histórico

En el siglo XVII, España sufrió una grave crisis demográfica, consecuencia de la expulsión de casi 300.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste.

La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escindida: la nobleza y el clero conservaron tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo su rigor la crisis económica. La miseria en el campo arrastró a muchos campesinos hacia las ciudades, donde esperaban mejorar su calidad de vida; pero en las ciudades se vieron abarcados al ejercicio de la mendicidad cuando no directamente a la delincuencia.

Por otra parte, la jerarquización y el conservadurismo social dificultaban el paso de un estamento a otro y sólo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza. La única posibilidad que se ofrecía al estado llano para obtener los beneficios que la sociedad estamental concedía a los estamentos privilegiados era pasar a engrosar las filas del clero. Este hecho, unido al clima de fervor religioso, trajo como consecuencia que durante el siglo XVII se duplicara el número de eclesiásticos en España.

Frente al clasicismo renacentista, el Barroco valoró la libertad absoluta para crear y distorsionar las formas, la condensación conceptual y la complejidad en la expresión. Todo ello tenía como finalidad asombrar o maravillar al lector.

Dos corrientes estilísticas ejemplifican estos caracteres: el conceptismo y el culteranismo. Ambas son, en realidad, dos facetas de estilo barroco que comparten un mismo propósito: crear complicación y artificio.

El conceptismo

El conceptismo incide, sobre todo, en el plano del pensamiento. Su teórico y difinidor fue Gracián, quien en Agudeza y arte de ingenio definió el concepto como "aquel acto del entendimiento, que exprime las correspondencias que se hallan entre los objetos". Para conseguir este fin, los autores conceptistas se valieron de recursos retóricos, tales como la paradoja, la paronomasia o la elipsis. También emplearon con frecuencia la dilogía, recurso que consiste en emplear un significante con dos posibles significados.

El culteranismo

El culteranismo, representado por Góngora, se preocupa, sobre todo, por la expresión. Sus caracteres más sobresalientes son la latinización del lenguaje y el empleo intensivo de metáforas e imágenes.

La latinización del lenguaje se logra fundamentalmente mediante el uso intensivo del hipérbaton y el gusto por incluir cultismos y neologismos, como, por ejemplo, fulgor, candor, armonía, palestra.

La metáfora es la base de la poesía culterana. El encadenamiento de metáforas o series de imágenes tiene el objetivo de huir de la realidad cotidiana para instalarnos en el universo artificial e idealizado de la poesía.

4.2 Los recursos expresivos

Los recursos expresivos más frecuentes están en función del propósito burlesco y deformante que domina el libro. Los equívocos y dilogías propios del conceptismo son muy abundantes y se acomodan perfectamente con la idea general que preside a obra: los intentos de Pablos de hacerse pasar, mediante el engaño, por lo que no es, es decir, ocultar la auténtica realidad de su condición para ofrecer la que le gustaría que fuese. Así, cuando dice de su padre: “salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron doscientos cardenales, sino que a ninguno llamaban eminencia”, se mezclan los dos plano, el de la deshonra real y el de la honra deseada que el tono jocoso no logra encubrir. La hipérbole es otro de los recursos más empleados, siempre orientada a acentuar los vicios y defectos del personaje o a exagerar sus males. Todos estos recursos, en los que prima la agudeza y el ingenio, sitúan el estilo del Buscón dentro de la corriente conceptista.En Quevedo, encontramos la sátira, que da unidad a su obra, catálogo de burlas y escarnios. La sátira es el arma de quien, seguro de su verdad, va a matar a otro; ridiculiza lo que va a combatir. Mientras que la ironía anula de forma inocua, lo grotesco destruye por principio los órdenes existentes, haciéndonos perder pie.La ironía se diferencia de la sátira en que sus palabras afectan a quien las profiere tanto como a quien las recibe; es sentimental y a la vez intelectual. El irónico expresa melancolía, seguridad en su verdad interior más inquietud, contradicción ésta que se resuelve por la burla tierna, compasiva, al estilo cervantino.

4.3 Las figuras literarias

En la obra predomina la hipérbole que consiste en realizar una exageración muy grande, aumentando o disminuyendo la verdad de lo hablado, de tal forma que el que reciba el mensaje, le otorgue más importancia a la acción en sí y no a la cualidad de dicha acción.Siendo esta figura una característica de la novela picarescaEj: "El era un clérigo cerbatana, largo sólo en el talle, una cabeza pequeña, pelo bermejo, los ojos avecinados en el cogote, que parecía que miraba por cuévanos, tan hundidos y escuros, que era buen sitio...; la nariz entre Roma y Francia...;las barbas descoloridas de miedo de la boca vecina, que de pura hambre, parecía que amenazabaa comerselas, los dientes, le faltaban

no se cuantos, y pienso que por holgazanes y vagabundos se los habíangazana desterrado; el gaznate largo como de avestruz....

Prosopografia: todo el anterior extracto nos esta describiendo una persona físicamente.Aparte en la obra Pablos dice muchos refranes, que podrían interpretarse como metáforas, aunque también hay muchas otras metáforas que no son representadas por refranes.

Se ve como las metáforas tienen un objetivo cómico, al mostrar la ingenuidad del personaje al soñar tan alto, más allá de sus posibilidades. Por otro lado, las hipérboles tienen como objetivo realzar los sentimientos y emociones de dolor en este caso, frente al sufrimiento existente en su vida por todos los obstáculos que le impiden llegar a ser quién él desea.

5. Conclusiones

Esta obra picaresca representativa dentro del género, en donde vamos a poder ver reflejadas situaciones y personajes muy similares rodeada, como no, de un sentido del humor e ironía típicos, producto de la búsqueda de la subsistencia diaria y del encuentro del protagonista con personajes desfavorables, que le hará más dificultosa dicha tarea. Sin embargo, Don Francisco de Quevedo no nos presenta a un débil e inocente pícaro como lo es Lázaro, sino a un personaje con más malicia y sabiduría a la hora de buscarse la vida, siendo él, en la mayoría de las ocasiones, el que se aproveche de los demás, y no sólo lo hará para tener que llevarse a la boca, sino que buscará incluso las artimañas necesarias para conseguir dinero con el sólo ánimo de lucro, e incluso, para conseguir los favores de las damas... este pícaro va a ser más bien un vividor, disfrutando incluso de los retos personales que se impone él mismo: así, nos lo encontraremos pasando por ser desde un adinerado y noble caballero a mendigo, actor de un teatro ambulante o mercader... todo es posible para El buscón a la hora de conseguir los objetivos anteriormente descritos.

5.1 Comentarios de la Obra

Esta Obra busca lograr un intenso efecto de comicidad. No pretende destacar que ciertas acciones son éticamente condenables y que traen como consecuencia el castigo sino, en primer lugar, reír y hacer reír con ellas. Aparecen muchas malas acciones que quedan sin castigo. No hay digresiones moralizadoras, salvo la moraleja final: «nunca mejora su estado quien muda solamente de lugar y no de vida y costumbres».

Pero, principalmente, pretende demostrar la imposibilidad de ascenso social. Pablos quiere ser otra cosa, “pica más alto”, y así se lo dice a don Diego: “más alto pico, y más autoridad me importa tener”. Quiere borrar sus orígenes y apartarse de sus parientes. En carta a su tío, el verdugo, le advierte: “No pregunte por mí, ni me nombre, porque me importa negar la sangre que tenemos”.

Todos sus intentos fracasan. Cuando el protagonista u otro trata de hacerse pasar por caballero o por rico, aparece inmediatamente el castigo. La crítica coincide en que Quevedo trata, en esta novela, de la usurpación.

5.2 Comentario personal

Considero que es una obra donde su argumento es muy similar a la de Lazarillo de Tormes, puesto que ya he tenido la oportunidad de leerla, encontrando en ella más similitudes que diferencias. Es una novela muy entretenida, se me dificultó entender algunas palabras, me llamo la atención la descripción de personajes y situaciones, la inteligente crueldad de sus anécdotas.

GLOSARIO

BATANEADO: golpeado

LACERIA: miseria, padecimiento

GUINDÓ: ahorcó

CUÉVANO: cesto hondo de poca anchura

ÉTICA: tuberculosa

SAYO BAQUERO: sayo largo que se ponía a los condenados para apalearlos por las calles montados en un asno, o para conducirlos en él al cadalso

TEATINO: clérigo de la orden de San Cayetano

DIAQULON: ungüento (pomada) medicinal

COMÍAN: picaban

DECORÁRNOSLA: la aprendimos de memoria (de coro)

MELECINA: lavativa

BIBLIOGRAFÍA

Historia de la vida del Buscón, Francisco de Quevedo. Nuestros Clásicos/UNAM, México, 1983. P. 177

SITIOS DE CONSULTA

http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-vida-del-buscon-llamado-don-pablos_francisco-de-quevedo.html

http://natayluelbuscon.blogspot.com/2008/12/figuras-literarias.html

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/recursos.htm

http://ec.kalipedia.com/literatura-castellana/tema/literatura-barroca/i-historia-vida-buscon.html?x=20070418klplyllic_228.Kes&ap=1

http://www.lecturalia.com/libro/25606/la-vida-del-buscon

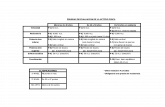

ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS

1. Biografía del autor

2. Análisis de la Obra2.1 Título de la Obra2.2 Argumento2.3 Tema2.4 Asunto2.5 Narrador2.6 Personajes2.7 Espacio (Obra)2.8 Tiempo2.9 Ambiente2.10 Esquema temporal de la obra

3. EL LENGUAJE DE LA OBRA3.1 Forma de lenguaje 3.2 Nivel de lenguaje3.3 Función del lenguaje

4. EL ESTILO DE LA OBRA4.1 El marco histórico4.2 Los recursos expresivos4.3 Las figuras literarias

5. CONCLUSIONES5.1 Comentarios de la Obra5.2 Comentarios personales

GLOSARIO

BIBLIOGRAFIA