快速流行服飾零售業者的競爭優勢─以西班牙品牌Zara為例

-

Upload

passion-desire -

Category

Documents

-

view

229 -

download

8

description

Transcript of 快速流行服飾零售業者的競爭優勢─以西班牙品牌Zara為例

⊕

國立中山大學企業管理學系

碩士論文

快速流行服飾零售業者的競爭優勢

─以西班牙品牌 Zara 為例

研究生:黃秀儒 撰

指導教授:方至民 博士

李清潭 博士

中華民國 九十六 年 六 月

致謝辭

本論文可以完成,首先衷心感謝我的指導教授方至民老師。從一開始我在兩

個研究題目之間舉棋不定到終於選定研究題目,老師總是耐心地給予鼓勵與支

持。老師的提點,讓我在瘋狂尋找相關文獻的動作中清醒了,懂得什麼才是我要

的重點。老師的精闢見解,總能讓學生的思考更寬廣、清晰。老師提供的資源與

藏書,學生受用無窮。我很榮幸可以成為方門家族的一員,才有機會接受老師的

醍醐灌頂。也感謝各位口試委員寶貴的建議與指導,學生虛心領教。

另外要感謝在這兩年裡,一起渡過歡笑與淚水的翔雯與彰昱,我永遠記得他

們在我難過時專程來陪我。感謝佩佩、阿宗、阿根、婉蓉,開心的時光總是很短

暫,期待下次大家聚會時那充滿笑聲的廳堂。感謝秋滿的適時相助,一次幫了兩

個人呢!感謝聰明機靈的袋鼠,一直以來請教了很多問題,感謝袋鼠不厭其煩地

回答我。感謝慧中、玉婷、巧玲,沒有她們的相伴,我的研究所生涯將失色許多。

感謝方門家族的師兄姊們,沒有他們的提醒與激勵,我的論文也不會順利完成。

感謝過去一年裡在遠方與我互相鼓勵的 Annie 與 Yvonne,面對著不同的環境與

挑戰,我們都做到了,接下來還有更多挑戰,我們一起加油!

特別謝謝百豪,謝謝你的包容、體諒與耐心。謝謝你無時無刻都會為我著想。

最後,感謝辛苦工作供我唸書、吃住的父母。沒有你們,就沒有我。

黃秀儒 謹識

于中山企研所

九十六年六月

中文摘要

快速流行(Fast Fashion)一詞近年來成為國際上各大報章雜誌的報導對象,也

是商學院課堂討論的熱門教材。這一個名詞之所以受到如此熱烈的討論,是因為

西班牙成衣品牌 Zara 的崛起。Zara 為西班牙 Inditex 集團的服飾品牌,占集團營

收約七到八成。集團創始人 Amanicio Ortega 現在已成為西班牙的首富,也名列

世界富翁之列。整個集團已在全球 63 國開店,全部的店家數為 3207 家。

Zara 的經營理念就是要讓精英流行(elite fashion)的設計大眾化、縮短流行服飾

的生命週期,使之成為一種穿過十次左右即可拋棄的產品。業界與學術界多將這

樣的理念形容為「快速流行」。

本研究作者希冀深入了解快速流行的定義,以及 Zara 的經營模式與定位策略。

由 Zara 的成功,探討流行服飾業者實踐「快速流行」定位所需具備的資源與核

心能力,以及快速流行是否可以是流行服飾業者的競爭優勢。

關鍵詞:快速流行、流行服飾零售業、定位、經營模式、資源、核心能力、競爭

優勢

Abstract

The term “Fast Fashion” has been under the spotlight since the Zara Empire

emerged. Zara is one of the clothing retailers under a Spanish textile design,

manufacturing and distribution group, the Inditex Group. Zara accounts for 70 to 80

percent of Inditex’s retail sales on average. The founder, Amancio Ortega, has

become the richest man in Spain and also one of the world’s richest people. Inditex

has 3207 stores located in 63 countries all over the world up to the fiscal year 2005.

Zara has made elite fashion accessible to the mass market and has decreased the

lifetime of clothing by providing customers new clothes to pick out every five to six

weeks. In other words, Zara has made trendy clothing become disposable stuff.

Studies and the garment industry call this phenomenon-- “Fast Fashion”.

This study aims at clearly defining “Fast Fashion”, and analyzing Zara’s

positioning strategy and business model. By analyzing Zara’s unusual structure, this

study comes to a conclusion that clothing retailers would need some resources and

core capabilities to implement fast fashion positioning strategy. However, fast fashion

positioning strategy is not necessarily a competitive advantage for every clothing

retailer.

Key words: Fast fashion, Zara, Fashion clothing retailers, Positioning, Business

Model, Resource, Core Capability, Competitive Advantage.

1

目錄 目錄................................................................................................................................1 表目錄............................................................................................................................2 圖目錄............................................................................................................................3 第一章 緒論..................................................................................................................5

第一節 研究動機..................................................................................................5 第二節 研究問題與目的......................................................................................7 第三節 研究流程與方法......................................................................................8

第二章 文獻探討........................................................................................................10 第一節 競爭優勢與核心能力............................................................................10 第二節 資源基礎觀點........................................................................................12 第三節 有關資源基礎理論的評論....................................................................26

第三章 產業描述........................................................................................................27 第一節 流行服飾零售業定義、分類與特色....................................................27 第二節 服飾零售業供應鏈................................................................................31 第三節 國際紡織產銷現況與預估....................................................................35 第四節 流行服飾業消費者類型與行為............................................................42

第四章 個案分析........................................................................................................56 第一節 背景介紹................................................................................................57 第二節 策略定位與經營模式............................................................................73 第三節 核心能力與競爭優勢............................................................................94

第五章 結論與建議....................................................................................................97 第一節 研究結論................................................................................................97 第二節 研究建議..............................................................................................100

參考文獻....................................................................................................................102 附錄............................................................................................................................106

2

表目錄 表 3-1 市場區隔基礎………………………………………………………...........52 表 4-1 Inditex 旗下品牌…………………………………………………………...58 表 4-2 Inditex SWOT 分析…………………………………………………..........63 表 4-3 Zara 近年來在各國的店家數目…………………………………...………66 表 4-4 zara 歷年店數….………………………………………………………......69 表 4-5 產品線………………………………………………………………….…..74 表 4-6 訂價策略……………………………………………………………….…..88 表 4-7 Zara 的定位:快速流行……………………………………………….........92 表 5-1 與競爭者主要差異……………………………………………………...99

3

圖目錄 圖 1-1 研究流程…………………………….………………………………………8 圖 2-1 資源基礎的內涵…………………………………………………….……..15 圖 2-2 資源組合…………………………………………………………….……..17 圖 2-3 持續性競爭優勢…………………………………………………………...20 圖 2-4 策略性資源的特性………………………………………………………...22 圖 2-5 資源成為競爭優勢的條件…………………………………………….......23 圖 3-1 紡織業結構………………………………………………………………...32 圖 3-2 2005 年全球成衣零售業的市場價值(一) ………………………………..39 圖 3-3 2005 年全球成衣零售業的市場價值(二) ………………………………..39 圖 3-4 預期2004年至2009年全球成衣零售業的市場價值(一)………………..40 圖 3-5 預期2004年至2009年全球成衣零售業的市場價值(二)………………..40 圖 3-6 全球女性成衣市場………………………………………………………...41 圖 3-7 需求層級…………………………………………………………………...42 圖 3-8 購買決策過程與滿意度………………………………………………...…49 圖 3-9 消費者群組:依追隨流行程度分類……………………………………….55 圖 4-1 個案分析架構 …………………………………………………………….56 圖 4-2 歷年淨銷售額、稅前盈餘、淨利…………………………………………...61 圖 4-3 國際銷售比率……………………………………………………………...61 圖 4-4 國際銷售比率成長幅度……………………………………………...……62 圖 4-5 歷年集團地理區域銷售比例……………………………………….……..63 圖 4-6 自營與資店家數…………………………………………………………...69 圖 4-7 Zara 營業表現………………………………………………………….....70 圖 4-8 Zara 淨銷售占集團比例……………………………………………….....71 圖 4-9 Zara EBIT 占集團比例………………………………………………….71 圖 4-10 在一個月內賣兩百件同一個SKU的產品的毛利………………………76 圖 4-11 在一個月內賣兩百件由四個不同SKU組合所得毛利率………………76 圖 4-12 Zara 存貨週轉天數……………………………………………………….77 圖 4-13 產品組合與毛利率關係……………………………………………….....78 圖 4-14 Zara 毛利率……………………………………………………………….79 圖 4-15 前置時間……………………………………………………………….....80 圖 4-16 管銷費用比比較……………………………………………………….....81 圖 4-17 自營店與合資店比例………………………………………………….....83 圖 4-18 越庫作業………………………………………………………………….85 圖 4-19 價格標籤…………………………………………………………………..87

4

圖 4-20 目標顧客群……………………………………………………………….89 圖 4-21 市場區隔-價格與流行度…………………………………………....…...90 圖 4-22 市場區隔-年齡與穿著場合……………………………….……….…….90 圖 4-23 重點價值活動…………………………………………………………….91 圖 4-24 Zara 的定位:模仿者……………………...………………………………93 圖 4-25 個案策略活動圖………………………………………………………….96

5

第一章 緒論

第一節 研究動機

在 Interbrand 公佈的 2005 年全球最有價值品牌排名當中,屬於成衣業(Apparel)

的品牌只有三個。第一名是榜上常客─美國服飾零售業龍頭 Gap 集團,位居第

40 名。第二名是第一次擠進排名的西班牙 Inditex 集團下的品牌 Zara,位居第 77。

第三名是排名第 96 名的 Levi’s。在 Interbrand 公佈的 2006 年全球最有價值品牌

排名當中,屬於成衣業(Apparel)的同樣是這三個品牌。第一名還是 Gap 集團,位

居第 52 名。第二名是 Zara,位居第 73,第三名是排名第 100 名的 Levi’s。

在Gap與Levi’s的品牌價值排名下降的同時,Zara這個品牌到底有何能耐進入全

球前一百名品牌當中,而且還從第一次進榜的77名爬升到第73名,品牌價值高達

四十三億兩千五百萬美金呢?除了在Interbrand的排名上可以看到這個不知從何

處冒出的品牌之外,各大報章雜誌媒體也紛紛針對此品牌發表文章。

2001 年 5 月 18 號出版的華爾街日報上有一篇標題為 Just-in-Time Fashion 的文

章就是專門在介紹 Zara。受訪的西班牙 Navarre 大學商學院教授 Jose Luis Nuero

從四年前開始研究 Zara。他指出 Zara 讓消費者有購買的壓力,因為產品賣得太

快了,消費者看到喜歡的產品必須毫不猶豫地購買,不然下次可能就買不到了。

班尼頓的發言人 Emma Cole 也在這篇報導中稱讚 Zara 是她們相當敬佩的強勁對

手(Zara is a strong competitor which we greatly admire)。

CNN在同年六月發表一篇報導:Zara, a Spanish success story 討論此品牌成功

的秘密。LVMH集團的時尚總監( fashion director ) Daniel Piette 還在此篇報導當

中稱讚Zara也許是全球最具創意、也最有殺傷力的零售商(…possibly the most

innovative and devastating retailer in the world)。Inditex集團執行長Jose Maria

Castellano則是談到當初投資銀行對Zara的經營模式相當沒有信心,不過始終堅持

的Inditex用事實證明了它的成功。

6

英國的平價流行服飾品牌Top Shop對大舉進攻英國的Zara如臨大敵,零售業者

Marks & Spencer也在研究Zara成功的特別之處,希望從中學習以突破發展瓶頸

(BBC NEWS,2004)。經濟學人(2006)更把Zara比擬為服飾零售業中的戴爾電腦。

美國商業周刊Business Week(2006)更是給美國本土的服飾零售業者良心建議要

他們最好注意一下這來勢洶洶的西班牙品牌(Better keep an eye on this nimble

Spanish retailer)。就連Zara沒有開店的台灣都有雜誌遠赴西班牙採訪參觀。

除了上述這些媒體的報導,在電視廣告或時尚雜誌上鮮少看到此品牌的蹤

影。令人好奇的是,即使Zara不打廣告卻還是有很多消費者們在討論這個品牌的

衣服。網路上的流行討論區不時有消費者交換對於購買此品牌衣服的心得與經

驗。本研究作者對於這個品牌有哪些異於傳統服飾零售品牌例如Gap與班尼頓的

地方,以及它值得大家注意和討論之處相當好奇。

7

第二節 研究問題與目的

一、「快速流行」策略定位在流行服飾零售業的競爭優勢

研究動機之處所提到的媒體報導當中,多將 Zara 形容為一個快速流行(Fast

Fashion)的代表品牌,或者說 Zara 是快速流行的先驅者。報導中多是提到 Zara

的產品更新速度非常地快,幾乎兩個禮拜就可以推出一系列新的款式。以及 Zara

的供應鏈是相當地垂直整合,以致其能快速地回應市場需求變化。不過關於快速

流行到底指的是什麼,Zara 的供應鏈整合到何種程度、品牌發展的歷史脈絡等較

深入的議題研究,報導當中多只能大略提及。

快速流行可以是一個策略方向,也可以是服飾業者的定位。本研究作者希冀深

入了解快速流行的定義,以及 Zara 的獨特營運方式。希望透過探討其策略活動

歸納出其成功背後的原因。進而由 Zara 的成功探討快速流行是否可以是流行服

飾業者的競爭優勢。

二、流行服飾業者實踐「快速流行」定位策略所需具備的資源與核心能力

Zara 經常被討論的地方就在於它的供應鏈整合程度是流行服飾零售業者中最

高的。高度整合的供應鏈似乎是 Zara 執行快速回應定位策略的關鍵。在將生產

外包至亞洲或中南美洲為常態的服飾零售業裡,有將近一半的產品是在歐洲製造

的 Zara 的確另類,Zara 還在西班牙擁有十幾家工廠。即使如此,Zara 還是能創

造高毛利率而且還能有高週轉率的表現,背後有何特別之處?

快速流行是一個全新的經營模式,要執行這樣的經營模式的組織本身需要具備

什麼條件呢?能創造高毛利與高週轉率的快速流行定位是否適合產業裡每一家

企業呢?為何 LVMH 集團雖然稱讚 Zara 的模式相當有創意且具破壞力,卻不見

它加快產品款式更新推出的速度呢?

8

第三節 研究流程與方法

一、研究流程

本研究的程序如圖 1-1 所示,首先為觀察實務界相關報導而對選定個案產生研

究興趣,進而提出研究的問題與目的。第二部份為針對選定個案所在的產業,蒐

集產業資料、國內外文獻以及個案公司的資料。第三部份為整理各方面文獻資料

後,產生研究分析的架構。第四部份為確認研究分析的架構後,針對產業及個案

公司資料做分析。最後針對分析結果提出本研究的結論與建議。

圖 1-1 研究流程

資料來源:本研究整理

9

二、研究方法

(一)次級資料研究法(Stewart& Kamins, 2007)

次級資料指的是別人所蒐集或建立的數據、資源以及其他任何形式的資訊,包

括政府的報告、產業研究、論文、期刊、書籍等等。研究者可以透過使用次級資

料,尋找希望研究的問題之解答。次級資料提供研究者一個快速、不需花費太多

成本的研究方法。使用次級資料的首要條件就是要知道在何處蒐集資料且要能夠

獲得資料。

不是所有從次級資料所得的資訊都是一樣地可靠、有效。研究者應該依照次級

資料的研究時間遠近(Recency)與研究的可信度(Credibility),衡量是否引用資料以

及引用資料的權重。研究者可以由下六個的問題來評量所蒐集的次級資料:

1. 所蒐集的次級資料其原本的研究目的為何?

2. 初級資料由誰蒐集?

3. 初級資料蒐集的成果為何?

4. 在何時得到這些初級資料?

5. 如何得到這些資料?

6. 從這份次級資料得到的資訊是否與其他的次級資料所得的一致?

本研究在次級資料蒐集的方面,多以國際知名媒體的報導、國際期刊的研究

結果與國際性調查機構的所公佈的調查報告為主,再加上個案公司所發佈的年

度報表為輔。希望藉由具公信力的研究與調查報告的資料輔以個案公司的年

報,作為本個案的研究佐證。透過這些已被嚴謹地調查、篩選以及專家學者們

解讀的資料作為本研究的依據,確保研究結果的可信度。

10

第二章 文獻探討

第一節 競爭優勢與核心能力

一、競爭優勢

長久以來,企業如何發展競爭優勢一直是策略管理研究的重心。不過對於競爭

優勢的來源與定義,各家學派皆有不同的見解。大致上分為兩大學派(方至民,

2000;McGrath, MacMILLAN, &et al., 1995) 。一是主張競爭優勢來自企業的競

爭定位(competitive position),藉由提供較佳的客戶價值及較低的相對成本,以創

造較高的市場佔有率及利潤績效;另一學派則主張競爭優勢來自企業的資源基礎

(resource-based),企業競爭優勢的來源為擁有特有的(idiosyncratic)技能與資源。

兩者所強調的出發點不同,各有其擁護者。而擁護者對所主張的觀點自然是維護

到底,所以有些論文的重點放在討論哪一個觀點對企業策略管理最有用,例如

Priem & Butler (2001,a) 與 J. B. Barney (2001) 之間的爭辯。許多學者在文章中質

疑,資源基礎觀點究竟提出了哪些和傳統觀點不同的地方。Peteraf(1993)指出企

業利潤的長久差異不可能單是產業狀況的差異造成的,而資源基礎觀點的主要貢

獻就在於,對於不能歸於產業差異的企業利潤差異提出解釋。但是這兩觀點在近

年來已經有相當程度的結合,雖然仍是同中有異。台灣策略管理大師方至民(2006)

在其著作「企業競爭優勢」中也不強調此兩者的差異,而是將兩者融合在一起,

視不同經營環境與情境脈絡(context)討論競爭優勢建構的方式。

二、核心能力

本研究作者在討論個案的競爭優勢時,雖是以資源基礎論點出發分析個案內部

的條件,但作者認為輔以競爭定位觀點來分析個案,可補足只討論內部條件的不

足。內部條件包括資源與能力,當企業有能力運用具某些特性的資源而「…在某

11

件事情上做得很出色」(Dranove& Marciano,2006),企業就擁有核心能力。但核

心能力並不能保證利潤。核心能力與利潤之間不能結合的原因有很多,例如當多

家公司擁有相同的核心能力時,將導致過度競爭而沒有一家企業能賺取超額利

潤。而就算在競爭不是非常激烈的情況下,只要企業沒有將創造其核心能力的關

鍵資產與利潤相連結,核心能力將不能創造利潤。

企業擁有核心能力後,尚需完成下列事情(Dranove& Marciano,2006)企業才有

辦法創造利潤:

1.必須避免徹底毀滅的競爭

2.該公司必須在新進業者的威脅下存活

3.該公司必須控制那些能決定其核心能力價值的資產。

企業如何完成上述工作呢?企業必須要洞悉產業的結構、透過外部分析取得一

個較佳的市場定位,避免毀滅性的競爭與新進業者的威脅。同時透過對價值鏈的

了解,掌握能決定其核心能力價值的資產。總而言之,企業的競爭優勢為競爭定

位與資源基礎的完美結合。此概念可以由圖表示。因此在討論個案的競爭優勢之

前,應先了解此兩觀點的發展與內涵,以及在此兩觀點下,企業競爭優勢的面貌。

12

第二節 資源基礎觀點

一、資源基礎觀點的發展

傳統上,企業策略相關研究多為從分析企業產品或是外部環境出發。強調資源

基礎的觀點最一開始出現在 1930 年代。一些經濟學家開始注意企業資源的重要

性,強調企業資源的差異。認為企業若想要超額利潤或是造成不完全競爭,握有

獨特資產及能力是重要因素而不僅僅是市場結構或產品策略定位就能決定企業

利潤。形成特定產品定位所需要的資源組合不能被忽略(John Fahy, 2000;

Dierick& Cool,1989)。

Toni & Tonchia (2003)認為第一個提出 RBV 觀念的是 Edith Penrose 在 1959 年

提出的分析。Penrose 以經濟理論推演出資源與企業成長的關係,提出組織不均

衡成長理論。Penrose 認為企業不止要擁有資源,更要能有效地利用資源的獨特

性。不過一般公認資源基礎觀點正式出現於 1984 年,Wernerfelt 發表在 Strategic

Management Journal 的一篇名為「企業的資源基礎觀點」(A Resource-Based View

of the Firm)的論文。此篇論文更在 1994 年得到 JSTOR 的最佳論文獎。Wernerfelt

在得到此獎後,應 JSTOR 邀請發表了一篇名為"The Resource-Based View of the

Firm: Ten Years After"的文章,回應他在 1984 年發表的論文。他在此篇文章中說

道,他只是放了顆石頭在地上後就離開了,等他又回到原來的地方,發現已有很

多人放了石頭在他的那顆之上以及附近,進而構成一面牆(Wernerfelt,1995)。

Wernerfelt(1984)探討分析企業內部資源是否比分析企業產品更能準確了解企

業的競爭力。他認為企業內部資源和企業推出的產品其實是一體兩面。針對產品

市場發展最適資源承諾與針對資源發展最適產品市場是一樣的決策問題。企業需

要運用多項資源來生產一種產品;而一項資源也可以應用在於生產多種產品。從

資源面出發來分析企業與傳統上從產品面出發相較,可說是提供了不一樣的觀

13

點,對於欲進行多角化的企業而言,更是一項分析的好工具。Wernerfelt(1984)

此篇論文的目的是發展一些簡單的經濟工具,用以分析企業資源的定位,當作企

業策略選擇的工具。除此之外更能應用在了解企業資源與企業賺錢與否的關係

上,並當作企業管理資源的依據。

Wernerfelt(1984)更提出資源位置障礙(resource position barriers),認為只要最先

擁有某項資源的企業能夠理性的運用它,便能影響後來擁有這項資源的企業的成

本與利潤。也就是說,某些資源能夠帶給企業超額利潤並構成其他企業的進入障

礙。Wernerfelt 舉出幾項能夠構成資源位置障礙的資源:

1.資源使用上的規模經濟(Machine capacity)

2.顧客忠誠(Customer loyalty)

3.生產經驗的累積(Production experience)

4.技術領先(Technological leads)

資源基礎觀點的研究在 Wernerfelt 之後,於 1990 年代成為熱門的研究之一。

即使有許多學者都從此觀點出發來解讀企業策略,但與現今主流產業學派相比,

資源基礎觀是一個相對還在發展當中的學派。Peteraf(1992)曾說此觀點著實提供

了對某些議題的深入見解,例如:如何獲得並應用資源、如何持續發展競爭優勢、

租(經濟租、獨占租等)的本質、異質資源的來源等。

二、資源基礎觀點的假設

(一)企業皆想要追求持續性的競爭優勢:

因為持續競爭優勢能為企業賺得經濟租以及超額利潤。如何獲得持續競爭優勢

為資源基礎觀點的重心。資源基礎觀點認為獲得持續競爭優勢的關鍵為持有具有

某些特性的資源。資源的特性遂成為資源基礎觀點討論的重點。而持有具有某些

特性的資源只能說是獲得持續競爭優勢的必要條件。唯有透過正確的策略選擇及

執行,將具有某些特性的資源轉化為價值,在市場上流通,資源才會為企業帶來

超額利潤。

14

(二)不同企業間的資源與能力皆為異質(Barney,1991;Peteraf,1993):

企業的生產因素有本質上效率的差別。企業如果擁有生產效率較優的資源,生

產就能比其他企業更有經濟效益,也更能滿足顧客的需求。從李嘉圖的論點來

說,就是廠商能有較低的平均生產成本。

(三)構成資源與能力的生產要素在供給上無彈性(Barney,2001):

有些生產要素的供給雖然是有彈性的,但是因為有些資源和能力是無法短期建

立起來的,而且也無法買賣,因此有些生產要素的供給沒有彈性。

(四)資源在不同企業間不能完全流動(Barney,1991)

三、資源基礎觀點的內涵

(一)資源基礎説強調企業如擁有具某些特性的資源與能力,企業便擁有競爭優

勢。因此注重企業內部分析,藉由分析企業本身的條件,找出企業的優勢與弱勢。

資源基礎論點最具影響力的一篇論文非 J. Barney 在 1991 年發表的「企業資源與

競爭優勢」(Firm Resources and Sustained Advantage)莫屬。J. Barney 在這篇論文

中說明資源基礎論點與產業組織學派的假設有何不同、定義資源並闡述了資源的

特性,以及定義競爭優勢。他認為著重分析企業競爭環境的產業組織學派,其研

究企業競爭優勢的出發點為兩個基本假設:在同一產業裡的企業皆擁有相同的資

源、執行相同策略;企業資源具有高度的流動性。然而資源基礎說的假設為同一

產業裡的企業擁有不同資源、執行相異的策略;資源在不同企業間不能完全流

動,因此資源能保有其異質性(Barney,1991)。

(二)RBV 研究的重點在於企業如何發展並運用資源,以獲得持續性的競爭優勢

(Galbreath,2004)。此外競爭優勢的持續性(Toni & Tonchia, 2003)、企業如何看待

資源以及資源對企業的價值、探索主要資源包括無形資產、能力在創造競爭優勢

和較優表現所扮演的角色(Clulow, Barry, & Gerstman, 2007)等主題也是研究的重

心。RBV 主要的貢獻就在於強調內部分析的重要性,強調企業擁有符合某些特

15

點的資源,才有能力持續地成功(Galbreath, 2004)。

產業組織學派主張企業應先研究外在環境,制定出因應外界環境的策略後,再

累積實踐策略所需的資源與能力。資源基礎學派則主張企業所擁有的資源與能力

就是企業制定策略的基礎。企業所訂出的策略最好是能夠使企業所擁有的資源與

能力發揮最高好效用。但並不是所有的資源與能力都能成為公司競爭優勢的基

礎,必須符合一些特定的條件或特性。資源的特性與條件將在下一點討論。

資源基礎的內涵可以由圖 2-1 說明(Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2003):

圖 2-1 資源基礎的內涵

資料來源:Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. 2003. Strategic

management : competitiveness and globalization Mason, Ohio Thomson.

16

Collis (1991) 認為資源基礎觀點最重要的三個內涵分別為: 核心能力 (core

competence) 、組織能力 (organizational capability) 、行政財產 (administrative

heritage) 。此外他認為資源基礎對企業全球競爭策略有兩個啟示:

1.企業的歷史演化過程限制了它的策略選擇,也會影響企業的營運成果。

2.複雜的社會現象,或者是任何看不見的無形資產,可能是企業持續競爭

優勢的來源,且無形資產會影響組織結構。

(一)資源的種類與特性

1.企業必須要了解資源能夠支持資源位置障礙的能力,找出能維持或創造

出資源定位障礙的資源。企業必須特別重視的資源是能與現有資源互相配合而

且是少數人在競爭取得的資源 (Wernerfelt,1984)。

2.Grant (1991) 認為企業資源與能力一方面提供了基礎策略方向,另一方

面也是企業利潤的來源。Grant (1991)將企業資源分成六種:財務性(financial)、

實體性(physical)、人力(human)、技術性 (technological)、聲譽(reputation)、組

織性資源(organizational)。

3.Amit &Schoemaker (1993) 則認為資源是企業能由外界取得且控制的生

產資源。競爭力指的是組織運用資源得到想要的結果的能力。競爭力是資訊在

組織內建立、交流與散播後的果實。

4.Barney(1991)則將資源分成三大類:

1)實體資源(Physical capital resources):包括公司所有的實體廠房、機具設備、所

在之地理區域、原料取得的通路等。

2)人力資源(Human capital resources):包括訓練、經驗、判斷力、智能、人際關

係、公司管理者與工作者的洞察力與理解力等。

3)組織資本資源(Organizational capital resources) :包括公司的呈報架構、控制與

協調機制、公司內部團體間的關係。

5.Galbreath (2005)從Hall (1992)的研究改編,見圖2-2,將資源分類為:

17

1)具體資源(Tangible resources) :包括財務資本(financial assets)、實體資本

(physical assets )等。

2)非具體資源(Intangible resources):包括智慧財產權(intellectual property asset)、

組織資本(organizational assets)、名譽資產(reputational assets)等。

3)非具體資源(Intangible resources):能力、技巧(capabilities)。

圖 2-2 資源組合

資料來源:Galbreath, J. 2005. Which resources matter the most to firm success? An

exploratory study of resource-based theory.

6.方至民(2000)將資源加以分類為:

1)有型資產:有土地、廠房、建物設備及其立地(location)條件、財務資產(現金、

可變現資產及舉債能力等)、市場佔有率、擁有之通路及轉投資事業等等。

2)無形資產:智慧財產權、市場資訊系統、品牌、商譽、上游(供應體系)下游(配

18

銷體系)之關係與控制力、忠誠度高的顧客群。

3)人力資源:員工的技能、經驗、適應力及對企業的認同程度及向心力。

4)經營能力:分成業務相關(Business related)及組織能力。業務相關的經營能力

包括顧客市場知識、開發新市場及新事業能力、新產品研發與製成的能力、高

效率與彈性之生產、作業、服務能力、人力資源養成系統、持續改善及合理化

能力等。組織能力則包括有內部協調、整合、控制、激勵及創新能力;企業文

化;組織學習及因應環境變遷之變革能力;領導及管理風格;策略品質及危機

處理能力。

公司追求不同資源與發展不同能力,因此同一產業裡的公司會有相異的資源

和能力。資源無法在公司之間完全流通,資源的獨特性為公司競爭優勢的基

礎。單單個人擁有的資源無法建立起競爭優勢,競爭優勢是一組資源的結合與

整合。資源(Resource)為公司生產過程中的投入,大致上可分為三大類:實體、

人力、組織資本。能力(Capability)指運用整合性資源組合完成任務或活動的能

力(Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2003)。

(二)資源基礎觀點下的競爭優勢

J.Barney (1986) 認為許多有關如何發展企業競爭策略以獲得超額利潤的研究

大多過於重視企業如何在產品市場創造不完全競爭,而忽略了這些實踐這些策略

的成本。他提出「策略因子市場」(strategic factor market),也就是企業買賣資源

的市場。當所有的廠商對同一要素價值的預期相同時,策略因子市場為完全競爭

的狀態,此時廠商在策略市場獲得資源的成本就等於將資源應用在產品市場所得

的價值。就算廠商能在產品市場創造不完全競爭,也無法獲得超額利潤。當然策

略因子市場也有可能是不完全競爭的,因為不同企業對相同資源價值的預測不

同。在策略因子市場不完全競爭的狀態下,企業就能獲得超額利潤。造成策略因

子市場不完全競爭的因素包括:

1.分配不均(Lack of Separation):資源早已被某企業完全掌控,或是企業能

19

以較低成本獲得資源。資源之所以會集中在某些廠商手中是因為各廠商先前對

資源要素價值的預測不同,而使得某些廠商多累積了以後確實能創造出高價值

的要素。正確預測因素未來能創造的價值或擁有的資源剛好能創造高價值不只

是企業的能力差異,大部分時候是歸咎於運氣。

2.獨特性(Uniqueness) :當只有一家廠商能執行某項策略時,那麼執行該

策略所需的資源所在的策略因子市場也相對是個不完全競爭的市場。而會演變

成只有一家廠商是因為廠商累積資源過程的獨特性。此獨特性根源於上一點所

提的對資源價值的預測不同,導致各廠商累積了各自認為有價值的資源。

3.缺乏進入(Lack of Entry):有些廠商沒有進入策略因子市場來競爭有價值

的資源,原因可能有廠商的策略目標不是利潤最大化或是錯估策略的價值;財

力(Financial Strength)不足,以至於就算想獲得也沒有能力去競爭;缺乏了解

(Lack of Understanding),並未真正明白資源的價值。

從以上我們可以得知,企業要獲取超額利潤,也就是競爭優勢的方法不外乎:

1.對策略要素的價值預估更準確

2.運氣

J. Barney (1991) 認為當企業執行能創造價值的策略,而且沒有任何競爭者與

潛在競爭者能同時和此企業執行相同的策略時,此企業擁有競爭優勢。而當現有

與潛在競爭者都無法複製擁有競爭優勢的企業所執行的策略,此企業擁有持續的

競爭優勢。在此「持續」並不是強調擁有競爭優勢的絕對時間長短,而是強調競

爭者能否複製策略。對企業的經營環境提出兩項假設:企業擁有的資源為異質、

企業資源不能完全地移動。在這兩項假設之下,資源可能具有四項特質:有價值、

稀少、不能被完全模仿、不可替代性。此四項特性的意義分別為:

1.有價值:讓企業有辦法利用環境中的機會,或是避掉威脅。

2.稀少:只有少數企業同時擁有

3.不易模仿:其它目前沒擁有的企業無法獲得相同資源,或是能獲得但要

付出相較於已獲得的企業更多代價。造成其他企業無法獲得相同資源原因有:

20

(1)獨特的歷史因素(unique historical conditions):企業有其獨特的歷史發

展過程與社會背景,其使用或取得資源的能力視所處的時空而定,一旦

時空組合改變則無法再獲得該項資源,例如組織文化。

(2)模糊的因果關係(causal ambiguity):指無法釐清擁有持續競爭優勢的

企業和它所具有的資源之間有何關係。競爭者無法清楚明瞭哪些資源創

造了企業持續競爭優勢,當然也無法藉由模仿資源來取得相同競爭優

勢。

(3)社會的複雜現象(social complexity):資源無法完全被模仿部份的原因

是因為組織與社會的連結非常複雜且抽象,例如組織的人際關係、商

譽。這些資源與持續的競爭優勢之間的連結雖然清楚卻因非常複雜而難

以複製。

4.無法替代:沒有能夠提供完全相同效用或利益的替代品。

如果企業擁有具有此四項特質的資源時,也就是具有Barney(1991)所稱的核心

資源的時候,企業就能發展持續性的競爭優勢,見圖2-3。

圖2-3 持續性競爭優勢

資料來源:Barney, J. B. 2001. Resource-based theories of competitive advantage: A tenyear retrospective on the resource-based view. Journal of Management, 27

Dierick&Cool(1993)提出競爭優勢的持續性取決於資源定位的永續性。其強調

21

資源存量(Asset Stock)的觀念。資源是否永續端視資源存量被模仿的難易程度。

而有許多因素或是障礙能夠增強資源存量的模仿困難度。例如:

1.時間壓縮的不經濟性(Time Compression Diseconomics):後進競爭者難以

在較短的時間內趕上先行累積資源者的資源存量,即使付出雙倍時間以外的努

力。

2.大量資源效率(Asset Mass Efficiency):先累積一定資產存量者已有較多

的資源存量,較多資源存量而能降低企業繼續累積資源的成本,也能同時增加

資源累積的速度。

3.資源存量間的互相連結性(Interconnectedness of asset stock):先累積資源

者在累積互補性資源上佔有優勢。

4.因果模糊(Casual Ambiguity):競爭對手無法參透資源與競爭優勢的關連。

雖然以上的因素都能降低競爭者模仿的可能性,但是廠商千萬部要忽略了資源之

間的替代性,一但競爭者擁有能完全取代促成競爭優勢的關鍵資源,先前累積的

資產存量可能瞬間變成廢物。不過既有資產存量還是能嚇阻潛在競爭者的進入,

企業就有較低的資源維護成本,資源因而有的持續性。

Amit &Schoemaker (1993) 指出資源是一組公司所擁有並可被公司利用的要素

(factors),當資源具有某些特性時,就可稱此資源為策略性資產。策略性資產可

讓企業創造競爭優勢,帶來經濟租。這些特性可由圖2-4來表示:

22

圖2-4 策略性資源的特性

資料來源:Amit, R., & Schoemaker, P. J. H. 1993. Strategic Assets and

Organizational Rent. Strategic Management Journal,

Hall(1993)認為企業如能持續生產屬性符合目標消費者消費準則的產品,且配

送系統也符合消費者的預期或需求,那麼此企業就擁有持續競爭優勢。產品的屬

性包含價格、美觀、功能、形象等等。競爭優勢來自於消費者喜歡並購買產品。

具有某些特性的產品不一定能吸引所有的消費者;能吸引目標市場中大多數消費

者來購買產品的企業就擁有了競爭優勢。

Peteraf (1993)則提出了一個整合了資源基礎論點研究的模型(見圖 2-5),指出企

業必須要符合四項條件以獲得持續的競爭優勢,經理人可以參考此模型來釐清單

一事業策略層次的資源特性,找出那些能支持企業發展競爭優勢的資源。以下將

分別討論此四項條件。

23

圖 2-5 資源成為競爭優勢的條件

資料來源:Peteraf, M. A. 1993. The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View. Strategic Management Journal,

1.資源異質(Resource Heterogeneity):

較佳的生產因素在供給上是不足以滿足所有想要獲得它的廠商,而且對於獲得

它的廠商,較佳的生產因素也有一定的供給數量。因此無法得到較佳生產因素的

廠商會轉而尋求較差的生產因素。雖然較佳資源供給不足,但是擁有核心能力

(core competencies)的廠商可以在利用資源的同時,更新或擴展資源。這也就是說

資源提供廠商競爭的基礎和方向,核心能力和資源是互相增強、相輔相成的,尤

其是當核心能力與企業的知識與學習能力相關時。當資源的異質性能維持,廠商

的平均生產成本就能較其他同業廠商低。資源異質性為企業獲得李嘉圖租或獨占

租的最基本前提。

2.事後競爭限制(Ex post limits to competition):

企業關心的是長期的利潤,必須要確保資源的異質性能要長期維持。而資源的

異質性唯有在企業能避免事後競爭之時才能維持。事後競爭限制避免李嘉圖租或

獨佔租因競爭而消逝。事後的競爭包括其他廠商的模仿與替代。產業的供給線會

因事後競爭變得更有彈性,削減廠商能賺得的李嘉圖租。事後的競爭也會使個人

24

需求曲線更有彈性,因而使獨占廠商能賺取的經濟租減少。因此無法完全模仿與

無法完全替代是限制事後競爭的兩項機制,或者說其為維持資源異質性的兩個條

件。如果先佔有較佳資源的廠商不能有效防止事後的競爭,將會因競爭而失去李

嘉圖租。

Peteraf (1993)在此引用 Rumelt 於 1984 年提出排除機制(isolating mechanisms)

的觀念,排除機制其實是進入障礙的延伸。保護企業免於競爭者的模仿,因此能

保有利潤。此機制包括專利權、資訊不對稱、以及其他任何可以防止競爭者模仿

的障礙。其中值得一提的是模擬兩可的成功因素(casual ambiguity),此指競爭者

無法完全參透,是什麼原因造成其與成功的企業有不同的表現,讓競爭者不曉得

要從何模仿起,當然也就維持了資源的異質性。Dierickx &Cool(1989)認為資產

能不能輕易地被競爭者模仿,端視企業取得資產過程的本質,其中包括了 Rumelt

提出的模擬兩可的成功因素。想要模仿的競爭者將會因為成功企業發展過程與歷

史難以理解且更難以複製而放棄,加上當競爭者終於找出成功企業的發展模式

時,已是若干時間之後,時機上的落後與複製成功模式的困難都阻擾的競爭者模

仿成功企業的能力與意願。

3.資源不完全流動性 (Imperfect Resource Mobility)

資源不完全流動性保障廠商能一直佔有資源。當資源不能交易時,資源具有完

全的不流動性。當資源可以被交易時,也會因為轉換成本、交易成本等因素使得

廠商與資源供應商的合作關係保持穩定,使資源具有不完全的流動性。也就是說

此資源的價值對於其他廠商而言會被轉換成本、交易成本等因素削減,而變得不

是那麼有價值,當然也就無法吸引競爭者積極爭取此資源,而降低了資源的流動

性。當生產要素需要有特定搭配的要素才能發揮價值時,此生產要素也具有不完

全的流動性。資源不完全流動性能夠防止其他廠商完全模仿先佔有較佳資源的廠

商,或是製造出可完全替代的商品或服務。

對企業來說,不完全流動的資源有兩項重要的特點。一是企業能夠長期占有不

完全流動的資源;二是企業能透過擁有不完全流動資源而獲利。因為不完全流動

25

的資源對於競爭者而言相當難模仿也難以取得,所以在這一個企業必須要符合四

項條件以獲得持續競爭優勢的模型裡,占相當重要的位置。整體來說,擁有不完

全流動的資源,是企業追求競爭優勢的必要條件。

4.事前競爭限制(Ex ante limits to competition)

企業要獲得持續性的競爭優勢,除了要符合以上三種狀況之外,還要有事前的

競爭限制。事前的競爭限制指的是當企業決定要建立一個特定的資源定位時,必

須同時沒有太多競爭者有一樣的打算。如果有大多的競爭者打算取得一樣的資源

時,企業為了取得此資源的成本將會提高,而利潤也會因為競爭而減少。例如只

有當企業比其他競爭者更早發現某資源的價值,而在競爭者爭相取得此資源前就

擁有,企業才能在經濟上有較佳表現。Barney(1986)指出不只策略實踐所帶來的

收益會影響企業在經濟上的表現,實踐策略時所花費的成本,也同時決定了企業

的獲利能力。

方至民、鍾憲瑞(2006)認為並非所有資源都可以為企業帶來同樣強度的競爭優

勢,具備某些特質的資源更有助於企業建立競爭優勢。方至民、鍾憲瑞(2006)在

著作中列出判斷何種資源特質有助於建立企業競爭優勢的準則。資源基礎觀點將

企業視為是實體資產、無形資產,以及能力的組合,不同企業之間的資產組成元

素及組合方式都會有所不同。換言之,每個組織都是獨特的資源和能力的組合。

資源和能力為組織策略發展的基礎,更是組織獲利的根據。

組織的能力會改變,必須以追求超額利潤為目的來管理能力。公司會有不同表現

的原因主要是因為公司有相異的資源與能力,而不是因為產業的結構性特徵造成

不同公司有不同的表現(Hitt, Ireland, Hoskisson, & Hosk,)。

企業的資產及能力會決定企業在各項活動及業務上的效率與效能,如果一家企

業能夠擁有最佳的資源及適當的組合方式,這家企業將可擁有競爭優勢,其成功

的機會將大幅提高。從資源基礎的角度,任何一種競爭優勢,都可以歸功於企業

擁有某種有價值的資源,而使得企業擁有某種有價值的資源,而使得企業擁有比

對手更好的效能,或更低的成本。

26

第三節 有關資源基礎理論的評論

雖然 RBV 不被視為企業擴張時應參考的分析方法,但是 Mahoney& Pandian

(1992)認為 RBV 是企業尋求成長時,應參考的一項有用的分析工具或觀點。其

認為資源基礎方法之所以吸引許多研究者的注意,是因為它鼓勵不同觀點之間的

學者增加互動,在『The Resource-Based View Within the Conversation of Strategic

Management』這篇論文裡討論了資源基礎方法與三個不同學派的融合與互動。

包括:1. 資源基礎方法與傳統策略管理 2. 資源基礎方法與組織經濟學 3. 資源

基礎方法與產業組織學派(IO)。Barney(2001)也將資源基礎理論和三個傳統理論

相較,包括以麥可波特為主的 SCP 理論、新古典學派、和演化經濟學派。

Collis(1991)認為 RBV 與產品市場定位這兩個觀點是互補的。ㄧ個是解釋競爭

結果在產品市場的價值,一個是解釋了企業行為在累積與配置企業資源的過程的

面向。兩者的結合就是企業外部及內部分析的結合。也就是早期策略家們所稱的

好的策略構造(Good Strategy Formation)。

Bourne, Mills, & Faull, (2003)在論文集當中,提到資源基礎理論的發展,提供

企業及學者們另一個分析策略問題及生產問題的觀點。而在此論文集邀請各方學

者參與時,發現資源基礎論點確實已受到生產管理學界的重視。Toni &Tonchia

(2003)則認為資源基礎論點不是和傳統策略管理分析完全相悖的分析觀點,而是

可以傳統分析方法相融合的。從以上討論我們可知資源基礎觀點的貢獻有下列幾

點:

1.提供企業了解本身資源與資源特性的方法。

2.提供另一個策略分析的觀點與工具

3.可以與傳統外部分析互相補強

27

第三章 產業描述

第一節 流行服飾零售業定義、分類與特色

一、流行服飾零售業的分類

Priest (2005)將流行服飾業分成四種類型:

(一)速食流行(McFashion):模仿國際品牌走秀的流行元素,加上街頭最新興起的

風格所混合而成的一種穿過及可丟棄的流行(throwaway chic)。產品價格便宜又同

時滿足消費者要跟上流行的心理。更讓追求流行的消費者有“不會出錯”的安全

感。此類型的品牌通常在新產品上市時間間隔、供應鏈管理以及對流行的掌握能

力上互相較勁。代表的流行服飾品牌有 H&M; Zara。

(二)國際超級品牌:包括時尚設計師品牌或全球知名的奢華品牌集團,集團下包

含服飾、香水、化妝品品牌以及時尚雜誌等。代表品牌(集團)為 LVMH or the Gucci

Group NV。

(三)地區性品牌或全球知名但還不是國際超級品牌:消費群為學生、當地居民、

社會新鮮人的地區知名品牌。或是以全球知名,但消費群及品牌定位和國際超級

品牌不同的品牌。例如英國的 Paul Smith。

(四)小眾品牌(Micro markets):以利基市場為基礎的品牌。不追求流行,也沒有

明顯地追求特定風格來設計產品。消費者多為注重心靈生活、反對消費主義、愛

好書本的知識份子。

二、快速流行(Fast Fashion)產業定義:

時尚或流行(Fashion)不只出現在衣服、鞋子、飾品、化妝品等生活用品,也會

28

被表現在家具、建築物上。雖然生活大英百科全書對「Fashion」一詞的解釋為

「服裝和服飾的流行式樣,在特定時期或特定地點流行的任何服裝式樣。」(大

英百科全書,2007)。但其實此詞包含的意義很廣,流行是一種行為方式,此行

為方式在特定時間空間裡,能夠暫時地被社會中特定一群成員所接受與認同(時

尚行銷,1997)。而當商品的特質、風格中有無法雋永留存於世人心中的元素時,

此商品就被定義為流行產品。銷售流行商品的產業就是流行產業(Christopher,

Lowson, & Peck, 2004)。雖然流行產品泛指各種短暫受到人們認同但不會永久性

受到人們注意的產品,本文討論的重點為服裝。不只因為個案公司為流行服飾零

售商,更因為服裝一直以來主宰時尚話題,幾乎代表了整個流行產業(時尚行銷,

1997)。

在競爭激烈、消費者喜好與需求變化莫測的流行服飾業裡,廠商間競爭激烈需

要不停推出新產品來保持對消費者的吸引力。這就造成了產品推出的時間,間隔

越來越短。在流行服飾業最明顯的趨勢就是換季的速度越來越快。本來一年依照

四季分別推出新裝的流行服飾業者紛紛打破此侷限,增加堆出新裝的頻率與季節

數,例如 Zara 一年推出 20 季的新裝(Christopher, Lowson, & Peck, 2004)。而這也

就象徵著廠商必需要有相當快速、敏捷的供應鏈支持,才能因應如此激烈競爭的

新趨勢。

這樣的競爭方式與傳統流行服飾業的競爭方式產生了區隔,造就了新的產業

「快速流行服飾業」的誕生,其中的代表廠商就是本個案討論的 Zara,還有一般

被視為市場定位與 Zara 最相似的 H&M、Mango。快速流行也被稱為速食流行

(McFashion)或拋棄式流行(Throwaway fashion or Throwaway chic),是一股逐漸向

全球服飾市場蔓延的熱潮或趨勢(Birtwistle, & Moore, 2007.)。

三、快速流行產業的特色

今日的流行產業非常地競爭,有持續更新產品的需求。零售商不停地增加季節

的數目。此產業有以下幾種特色(Christopher, Lowson, & Peck, 2004):

(一)產品生命週期極短 (Short life-cycles)

29

通常此產業內的產品只是設計來吸引一時的喜好。產品在市面上銷售的時間很

短,停留在架上的時間通常以月或星期為單位來計算。有較高的周轉率,而生命

周期長短也常受季節因素所影響。以「時裝」一詞來詮釋服飾業顧名思義就是與

時間競賽的產業。生命週期極短就有過時的問題。產品隨時間貶值而具有高度的

折扣性質,一旦產品遭受必須折扣來求售的命運,公司的毛利就會受到影響。

(二)高度不穩性 (High volatility)

產品需求非常不穩定且呈非線性變化。消費者對此類產品的需求常受天氣變化、

電影、演藝人員、明星球員的影響。

(三)低度預測性(Low predictability)

由於消費者的需求變化不定,要準確地預測產品的需求量顯得相當困難。再者當

產品生命週期越短,要準確預測產品所有的需求量就越難。此類產品通常只有幾

星期的生命,更難以掌握其需求量。

(四)高度衝動性購買 (High impulse purchasing)

多數消費者不是計畫性地購買服飾產品,而多是在逛街時看見產品實品的當下決

定購買產品的。也就是說此類產品的消費者多是衝動性購買。因此當下的可獲得

性(availability)是相當重要的。展示架上有產品才能刺激衝動性購買。

四、快速流行興起的原因可整理為以下幾點:

(一)衣服價格的下降:

近三十年來,因社會經濟環境的變化,流行不再是最高消費能力的精英才能擁

有的精品,流行已經是大眾市場上的商品。任何市井小民都可以在他消費能力許

可的範圍,找到適合他的流行產品。在 Inditex 出現以前,高度設計感的服飾只

有購買力高的消費者可以享受,Inditex 稱此轉變為民主化的流行(democratization

of fashion)( BONNIN,2002.)

(二)近年來消費者逛街頻率提高:

消費者逛街頻率提高可以從兩方面解釋:一是消費者內發性地增加其逛街的頻

率;二是廠商為了增加銷售而想盡辦法縮短消費者購買產品的時間間隔。消費者

30

對生活品質的要求反映在其對休閒的重視程度。對生活在都市叢林裡的消費者而

言,如果沒有辦法請長假到遠地去渡假,一般會從事的休閒活動就是逛街。逛街

對都市消費者而言,是最方便且快速地犒賞自己辛苦工作的方法。

儘管各式各樣新的虛擬通路可以讓人家在家購物,但是在家購物還是不能完全取

代逛街的休閒功能。逛街(shopping)還是人們主要的休閒活動 (Dholakia,1999)。

廠商不斷推出新產品、或不斷地用各種促銷方式吸引消費者到產品銷售點光顧,

也刺激了求新求變的現代消費者增加逛街的頻率。

(三)消費者消費流行的方式已根本性地改變

因為社會經濟環的變化,使得享受流行不再是社會階級高層獨有的權利。大眾

媒體的蓬勃發展,使全球各地的消費者都能快速地接收到與流行趨勢相關的資

訊,因此流行可能從社會階層的任何一層中竄起,然後逐漸擴展到其他階層(King,

1963; King &Ring, 1980)。消費者對流行商品的看法以徹底改變。以前流行商品

的使用時間是以「季」來計算,也就是說廠商推出一項產品時,是預計將這項商

品擺在市場上販賣三個月,消費者也打算在未來的一季重複地使用這項產品。但

是近年來,流行商品的使用時間是以「星期」來計算。尤其是快速流行產業裡的

廠商,他們不會期望一項商品可以在市場上賣好幾個月,消費者也只想在往後的

三到四個禮拜裡使用這樣產品。

流行市場變化快速,傳統的組織結構與仰賴需求預測的供應鏈已無法彈性並快

速地回應市場變化。存活下來的企業多是靠著彈性與回應市場的能力勝出。企業

回應市場的能力可以分成兩部份:1.快速上市 2.在產品設計階段就迅速採納消費

者最近的喜惡(Christopher, Lowson, & Peck, 2004)。

31

第二節 服飾零售業供應鏈

Leslie Davis Burns 與 Nancy O.Bryant 所著的服飾事業經營(洪瑞璘譯,The

Business of Fashion)中,將紡織與服飾業定義為負責製造生產纖維、紡織品,提

供消費者穿著的公司。可以依情況不同,而將流通服裝的零售業者包括在紡織與

服飾業內(The Business of Fashion)。雖然本文個案為快速流行服飾零售商,但其

集團在本質上還是屬於流通服裝的零售業者,因此在此節所提的產業供應鏈指紡

織與服飾業的供應鏈。

流行的本質是變化:自從大部分流行產品的製造從全球時尚中心外移到工資低

廉的國家生產後,流行被消費與創造的方式已根本性地改變。因資訊科技發達、

物流創新以及全球紡織與成衣的進出口規定漸鬆綁,企業多將製造移至成本較低

廉地區。由於大部份企業都為了壓低成本而將生產外包,使得幾乎所有的廠商都

藉此降低生產成本(Jones,2002),但沒有一家能從中擁有價格優勢,當然也無法

只靠價格競爭贏過競爭者。

服飾零售業者將織品及服飾加工全球外包,以獲得成本上的優勢。這樣的外包

趨勢無可避免地造成工業國家的紡織業失業率上升。然而,如果服飾零售業追求

的是高當季服飾供應或高度產品更新速度,將成衣製造或加工外包並不一定會符

合零售業的需求,反而是當地的供應商才能快速地配合服飾零售業的需求。

紡織業(textiles)的供應鏈相當複雜。一般來說,紡織供應鏈相對於其他產業供應

鏈來得長,牽涉到很多團體。因此,要達到縮短前置時間、快速回應的目的,供

應鏈管理是不可或缺。

在一九八零年代,一件衣服平均從原料到消費者眼前所花的時間大約為六十六

周。但是其中真正花在生產的時間只有十一周,其它的時間都花在倉儲與運送。

衣服在擺上架前必須在店裡倉庫待上十五個禮拜。時至今日,一般前置時間已縮

32

短為四十八周,不過還是有百分之四十的預測錯誤率。當前置時間降為九個月

時,預測的錯誤率會降到百分之二十三。當前置時間為九個月內時,每縮短三個

月,預測的錯誤率會降低百分之四。也就是說,就算沒有前置時間,預測的錯誤

率也有百分之十(Jacobs, 2006)。

一、產業供應鏈的參與者

紡織品(textiles)指的是「所有用纖維作成的產品」。紡織品的生產有四大基本步

驟,分別為:纖維處理、紡紗、布料生產及布料定型。生產紡織品的公司營業範

圍多不出此紡織品四個生產過程。而包括最下游零售商與品牌的整個紡織業結構

可以由圖 3-1 表示:(The Business of Fashion,p74)。有的大型紡織業者已逐漸整

合垂直整合整個紡織業的生產供應鏈如本研究所探討的品牌,其所屬的集團就是

一個成功整合紡織產業供應鏈的例子。

圖 3-1 紡織業結構

33

資料來源: 服飾事業經營,Leslie Davis Burns&Nancy O.Bryant,洪瑞璘譯

(一)生產者

紡織品的加工屬於成件式製造的型態。而成件式製造的工業主要特性是勞力密

集。因此成衣製造業是勞力密集的產業,人工薪資占製造成本的比例相當高(現

代國際紡織成衣行銷手冊)。成衣的生產切割成不同階段,單一家成衣零售的企

業不會擁有太多員工,而是會將生產階段外包。而這樣的方式就稱為資源搜尋

(sourcing),亦即零售商或成衣廠商決定要如何以及在哪裡製造產品。如果決定

把製造產品部分外包給總公司所在國家的公司,就稱為境內外包(domestic

sourcing),例如本研究的個案公司 Inditex 與其在西班牙加里西亞地區的兩百多

家協力廠商就為境內外包。如果委託境外廠商依公司的要求製造產品就為海外生

產(off-shore production)或是例如已開發國家的成衣零售商會將高度勞工密集的

工作外包給工資較低的鄰近開發中國家。已開發國家的服飾品牌將生產外包給土

耳其、北非、東歐國家。美國服飾將生產外包給墨西哥、加勒比海沿岸國家的服

飾供應商。日本也將製造外移至中國大陸。

成衣製造流程相當冗長、工項繁瑣,製程也因不同的款式與所用布種而需要更

改,難以全面自動化,再加上各項原物料的準備相當耗時。種種因素都會影響到

成衣的生產週期與生產前置時間(lead time)。對成衣代工廠商而言,從客戶下單、

原物料採購、生產、出貨到客戶指定地點,都需要環環相扣不能有些許錯誤(王

福平,1994),否則將會影響交貨時間,而使得代工廠商必須付出空運費用、賠

償並失去客戶信賴等。對成衣代工廠商的經營績效有很大的負面影響。而對於本

研究個案這種自有成衣品牌廠商而言,縮短成衣的生產週期與生產前置時間無疑

是在快速時尚產業裡競爭的基礎。

(二)跨疆界媒介:貿易公司、服飾品牌、前向或後向整合者。

(三)零售商:依據西元兩千年的統計,由零售商直接進口服飾的比例就佔了西歐

服飾進口的一半。全球主要市場的服飾零售連鎖業者是世界貿易的主要推動者,

也是一九八零年代後期服飾業快速回應的背後主要推手。服飾零售業相較於其他

34

零售業的分佈全球化是相當低的。

(四)市場與顧客:當平均每人所得增加時,平均每人服飾花費的增加比率比平均

每人所得增加的比率低。西元兩千年全球服飾市場的比率:西歐占百分之三十

四、美國占百分之二十九、亞洲占百分之二十三%、其他占百分之十四%。即使

在同一個地理區塊或是同一國家裡,顧客的屬性和偏好差異也很大。不同區塊或

不同國家裡的顧客屬性和偏好差異更大。但是流行服飾的顧客屬性和偏好在不同

地區或國家的差別比較小。流行服飾的主要顧客群之間的訊息交流速度也比較

快,尤其是年輕人和青少年之間流行文化交流速度隨著科技的進步愈加快速。由

於流行服飾零售業是一個與顧客接觸相當頻繁的產業,終端消費者的特性與區隔

對流行服飾業者成功與否相當關鍵,作者將此點擴大,將在本章第四節中討論消

費者的特性與影響其購買動機與行為的因素。

35

第三節 國際紡織產銷現況與預估

一、產業現況:國際紡織產銷的趨勢與改變

快速流行服飾零售是流行服飾業中的一種,而流行服飾業在紡織產銷供應鏈的

最終端。要了解快速流行服飾零售業者在策略上的考量,就不得不先了解近年來

國際紡織產銷的趨勢與改變。

(一)多邊紡品協定(MFA,Multi Fiber Arrangement)解除後的影響:

MFA 主要是限制輸入到美國及歐洲的成衣、布數量。限額造成進口成衣的成

本大幅增加,有時因限額而增加的成本高達未限額時的百分之十五到百分之二

十。限額雖然限制了某些國家對歐洲、美國輸入紡織品的數量,但卻間接地使沒

有受 MFA 規範的國家成為歐美成衣的代工廠。對服飾品牌及零售商而言,限額

產生的效果就是他們所找的代工廠不一定是位在工資最低的地方。大部分的市場

專家認為解除限額後,服飾品牌及零售商會想盡辦法將製造的部份委外給能提供

最低價格的廠商生產。代工廠商之間為了爭取訂單,只好不斷地壓榨勞工來降低

成本。有些人就質疑這會造成廠商們競相討挑戰勞工工作環境的底限(race to the

bottom)。不過無論 MFA 解除與否,壓榨勞工的事件時有所聞,也是已開發國家

消費者關心的焦點。壓榨的情形例如惡劣的工作環境、超時工作、變相禁止勞工

組織工會、低廉的工資等。歐美消費者雖然發聲譴責大企業間接造成勞工被壓

榨,但除了拒絕購買該品牌之外,並不能積極地防止此情形發生。因此許多專家

對於限額解除的結論就是貧窮國家的勞工會是最終的受苦者,而服飾品牌及零售

商將會是大贏家。

另一派市場專家的看法則認為,服飾品牌及零售商無法光靠低廉的勞力成本建

立起競爭優勢。MFA 的解除會刺激企業投資資訊科技、尋找優良、具有高度生

產力並提供勞工優良工作環境的代工廠,與主要供應商建立長期的策略夥伴關

36

係,進而垂直向上整合供應鏈。

限額固然是企業尋找外包廠商的考慮因素,但企業不會完全依照此因素的考量

而決定要將訂單下給誰。有些企業會因為策略選擇、產品定位與接近市場,而寧

願不將製造生產外包到工資低廉但地點遙遠的國家,而是選擇就近與鄰近市場的

廠商合作。擁有快速回應速食流行的關鍵是地理位置接近市場,而這也解釋了為

何在人力成本較高的西歐、南歐還是有許多的成衣廠。這一點也可解釋墨西哥、

加勒比海地區、中歐與東歐國家紡織業的蓬勃,因為這些國家鄰近美國、西歐等

主要市場,且又擁有低成本的優勢(Keenan, Saritas, & Kroener, 2004)。新國際分

工論(NIDL,New International Division of Labor)提出核心國資本會與第三世界勞

動力結合的論點,強調勞力密集的生產作業會外移到人力成本低的地方。但是

Jin (2004)則認為 NIDL 過度簡化資本跨國流動的原因。NIDL 忽略了其它成本與

考量,例如市場的分佈、第三世界的基本設備不足、社會政治因素低廉的勞動力

等。勞力成本並非決定產業資本外移的唯一因素,在很多情況下,它甚至不是企

業考慮的主要因素。

(二)全球紡織市場為買方驅動的價值鏈:

在這個通路為王的全球化時代,大型零售商、貿易商以及全球品牌逐漸興起。

這些議價力極高的零售商的需求就決定了上游供應商的價值活動,也影響價格指

標。其採購策略將衝擊全球供應鏈的變化。全球的採購趨勢如下(針織業供應鏈

關鍵因素分析,2004):

1.集中供應商降低管理成本:在配額限制的時代,進口商必須視供應國或

供應商配額多寡進行採購,導致無法合理化地經營。配額取消後,進口商勢必

將進行個據點之整合併購。採購亦將回歸市場機制。

2.重視供應商整體供應鏈團隊品質

3.選擇具垂直整合生產供應鏈能力的供應商:有些國際性的大型零售商對

品質的要求比同業還高。而且為了更有效地管理其供應商的品質與交貨期,制

定既定的工作流程與規範。增加了供應商的壓力,使供應商不只要在原物料上

37

下工夫,同時也要更注意製程的程序與標準。由於雙方的議價能力極度不平

衡,為了爭取到訂單,供應商往往只能接受零售商提出的要求。

(三)全球代工的發展

國際紡織產銷的全球化受到一組複雜的因素影響,造成供應鏈逐漸採全球分工

的原因(Fernie, & Azuma, 2004):

1.資源的取得(Natural resource)

2.開發新市場 (New market development)

3.全球品牌組合 (Pursuit of global brand portfolio)

4.尋找互補性策略資產(Complementary strategic asset seeking)

5.貿易政策的影響(Trade policies)

6.「紡織品外發加工制度」(OPA , Outward Processing Arrangement)

7.多邊紡品協定(MFA,Multi Fiber Arrangement)解除,請參考上述第一點。

(二)新興紡織出口國崛起(現代國際紡織成衣行銷手冊,2005):

1.中國大陸:

在著名的「伊斯坦堡宣言」遭受否決後,全球紡織品配額制度告終,擁有龐

大人力資源與低廉勞動成本的中國大陸儼然成為世界的成衣工廠。中國大陸消

費市場的崛起也吸引許多資金流入。不只平價成衣在大陸製造,近年來不乏中

高價成衣的製造地悄悄地從歐洲國家變為「Made in China」。

2.印度:

一般認為全球紡織品配額取消後,印度會是受惠國之一。印度紡織業則視中

國大陸為其最大競爭對手。政府為了支持占印度總出口利潤百分之三十五的紡

織業,於 2005 年提出一項遠景計畫。希冀以豐沛的勞力與原料,透過出口加

速成長及國內消費增加,增加投資一億四千萬盧比,使印度紡織每年成長百分

之十一,以期達到 2010 年出口值四百億美元以上的目標。

3.中歐及東歐:

自共產主義瓦解後,東歐由於工資低廉,又與西歐相鄰,已成為西歐國家成

38

衣商之加工基地。這種方式從匈牙利、波蘭和前斯洛伐克擴展到羅馬尼亞、保

加利亞、烏克蘭等國。由於中、東歐有其得天獨厚的條件,又地處歐洲和亞洲

之間具有良好的紡織基礎。加上接近原料產地,且具有優良成衣設計天賦,理

所當然成為已開發的歐洲國家的成衣工廠。

4.墨西哥、加勒比海與中南美洲:

1990 年墨西哥紡織成衣貿易出口值只有 13 億美元,1994 年北美自由貿易協

定(NAFTA)簽訂後,2000 年的出口值就高達 112 億美元。從 1990 到 2002 年其

年平均成長率高達百分之十八。墨西哥若能善加利用其與美國相近的絕佳地理

優勢,和美國製造合作生產及善加利用關稅優惠之優勢,未來發展雖亞洲國家

強大的競爭壓力,仍可保持在美國市場的地位。

(三)資訊科技廣泛應用

(四)新的貿易壁壘造成貿易障礙(現代國際紡織成衣行銷手冊,2005))

除了配額與關稅障礙,在 WTO 鼓吹全球貿易自由化的同時,消費者、進口商

與相關政府單位也逐漸地重視諸如勞工權益與環保意識等議題。零售商因為企業

社會責任、商業道德與品牌形象等的考量,往往會要求供應商必須善盡社會責任

且工廠運作必須符合環保標準等技術性的規範。在此情況下,生產責任愈環保規

定等準則就成了新的貿易壁壘。例如美國成衣及鞋類協會(AAFA)於 1998 年推出

的「全球責任成衣生產準則」(Worldwide Responsible Apparel Production/WRAP),

並於 1999 年進一步推動 WRAP 認證計畫,獲得美國許多買主及零售商的支持,

其他如歐洲國家共同創立環保紡織協會,並於 1991 年制定環保紡織標章

(Oeko-Tex Standard 100)。我們可以預期到這些協定在限額解除後,會被當成貿

易談判的籌碼。

二、產業預估

(一)市場價值回顧

根據Datamonitor公司在 2005年出版的產業報告「Global Apparel Retail Industry

Profile」的資料,2000 年至 2005 年全球成衣零售業的市場價值如圖 3-2:

39

圖 3-2 2005 年全球成衣零售業的市場價值(一)

資料來源:DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

圖 3-3 2005 年全球成衣零售業的市場價值(二)

資料來源:DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

40

(二)市場價值預估

根據Datamonitor公司在 2005年出版的產業報告「Global Apparel Retail Industry

Profile」的資料,預期 2004 年至 2009 年全球成衣零售業的市場價值如下圖:

圖 3-4 預期 2004 年至 2009 年全球成衣零售業的市場價值(一)

資料來源:DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

圖 3-5 預期 2004 年至 2009 年全球成衣零售業的市場價值(二)

資料來源:DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

41

全球成衣市場的主力消費群還是以女性為主,在 2004 年女性成衣市場價值占

全球成衣市場產值的百分之五十二點二,另外兩大類消費群為男性成衣占百分之

三十五,嬰孩成衣則占全球成衣市場產值的百分之十二點八(Datamonitor)。而根

據 INSEAD 的教授 Philip M. Parker 所出版的研究報告「 The 2006-2011 World

Outlook for Women’s Dresses」指出,全球女性成衣前三大市場為歐非及中東地

區、亞洲、北美及加勒比海地區(如圖 3-6)。此三大市場無疑是成衣零售業者的

兵家必爭之地。而在歐非及中東地區國家裡,德國、法國、英國及義大利為女性

成衣需求最高的國家。在亞洲國家中,中國、印度及日本為最大市場。在美洲則

為美國及加拿大。本研究個案公司已進入各大主要市場,除了亞洲的印度之外。

擴張的路徑是依循著市場的大小。

地區市場佔全球女性成衣產值百分比

歐洲、非洲

及中東地區,

33.10%北美與加勒

比海地區,

25.70%

其他, 8.10%

亞洲,

31.90%

圖 3-6 全球女性成衣市場

資料來源: Parker, P. M. 2005. The 2006-2011 World Outlook for Women’s Dresses. ICON Group International, Inc.

42

第四節 流行服飾業消費者類型與行為

一、影響消費者購買衣物動機與行為的因素

個人購買衣物的過程會因為其購物的動機與技巧有所差異而不同(Otieno,

Harrow, & Lea-Greenwood, 2005)。購買的技巧包括對店家的熟悉程度、有無知識

判斷交易的價值、對現在流行趨勢的了解與否、對自我的認知等。購買的動機則

包括喜歡逛街及需要新衣服。今日人們需要新衣服的理由已不僅止於尋求溫暖與

庇護,而是除了這些基本需求外,也希望藉由衣著來表達個人身份與自我認同。

衣著也影響了個人在既定團體與社會中,與他人的關係。而代表著流行的服飾滿

足人們想要藉穿著表達自我的需求。消費者購買衣物的動機與決策行為深受以下

因素影響(洪瑞璘譯,時尚行銷):

(一)需求層級

心理學家馬斯洛在一九三零年代發展出來的需要層級圖(見圖 3-7),提供我們

了解驅使消費者購買衣服的因素。

圖 3-7 需求層級

43

資料來源:洪瑞璘譯,時尚行銷,(Bohdanowicz.J& Clamp.L),五南圖書,1997

1.生理:

尋求溫暖與舒適。如果無法負擔起任何衣物的消費,對衣物的需求就只會是因

為需要保暖而已。但如果負擔得起流行商品,那麼對衣物的需求就不會只是生理

上的需要。將會對產品深入了解及搜尋,以期滿足其他層次的需求。

2.安全:

人們較少透過購買衣物來滿足其對安全的需求。對安全的需求主要還是生理與

情緒方面的需要。雖然有些購買行為還是和安全需求有關,但大多數與流行時尚

無關。

3.社會:

主要是因為我們需要被家人或所屬的社會團體所接納。社會需要在流行商品的

購買行為上扮演非常重要的角色。這一點可以從青少年購買運動鞋的決定中看

出,一群時常相處在一起的青少年通常都穿著的同一品牌的運動鞋。

4.自尊:

指希望獲得別人認同的需要。此項需要是推動整個流行產業的主要原動力。人

們希冀透過追求與眾不同,進而產生優越感,增加自己的身分地位。而尋求與眾

不同的途徑有很多,不同背景會屬於不同團體的消費者會有相異的表現方式。有

些消費者透過追求街頭流行,有些則透過在高級專賣店購買衣物來表達自我身分

地位。

5.自我實現:

此點通常指原創力的表達或某種形式的精神層面的滿足。通常有兩類型的消費

者受此驅動力影響,他們的購買行為就是在實踐他們的信仰。一種是穿著非常有

創意的人,大多是年輕人。他們的外表是經由仔細思考設計出來的作品。在先進

國家的街頭多可以看到此類的消費者。近年來在年輕人之間流行的「混搭」文化,

可以說是年輕人追求自我實現的代表方法之一。另一種追求自我實現的類型為那

些所謂的「有良知的消費者」(consumer with a conscience)。例如拒絕購買動物皮

44

毛做成的服飾或是拒絕在有壓榨勞工嫌疑的連鎖零售店裡消費等。特定的購買行

為是此類消費者實踐其對生命信念的方式之一。

(二)人格 (personality):

人格為消費者的內在特質,決定消費者如何回應外在環境。描述人格特質的特

徵理論(trait theory)常被用來解釋人們購買流行服飾時,選擇特定顏色及樣式的理

由根據。此外具有不同人格特質的消費者也會為具有不同特性的商店所吸引。例

如對於不曉得該如何搭配服飾的消費者,他們傾向於在已將服飾搭配好,供消費

者依不同場合的需要選購整套服裝的服飾店裡購買。而對於自己搭配衣服的能力

相當有自信的消費者而,他們多是在不同的服飾店選購需要的服飾在自行搭配,

服飾店有沒有提供整套搭配好的服飾對她們而言不太重要。消費者的人格特質不

易衡量,也難以解讀。就算透過專業心理學家研究並解讀消費者的人格,再將資

料傳達給設計師,提供設計師設計服飾的依據,最後的成品也未必真正符合消費

者的需求。

(三)認知 (perception):

認知為消費者接收外到在訊息、進而篩選並決定要留下哪些訊息的過程。換句

話說,消費者藉由認知來解釋所見所聞,並決定要如何應對。在消費者對產品的

種種反應裡,認知扮演著相當重要的角色。產品的價格、促銷的方式、甚至產品

代言人都在對消費者釋放訊息,讓消費者對一產品產生認知,進而決定購買與否

(應對)。行銷人員必須特別注意,形成認知的過程裡,常發生行銷人員想要消費

者接受到訊息與消費者最後真正接受到的訊息有很大差距。這是因為以下三種特

殊的認知情形產生:

1.選擇性認知 (selective perception):

人們無時無刻接受到各式各樣的資訊轟炸。電視廣告、平面媒體廣告、親朋好

友的資訊交流等都釋放出無數的訊息。我們沒有辦法完全地接受全部的資訊。相

反地,我們只會依照當下需要訊息與否的判斷來刪除不必要的資訊,自動過濾掉

與我們不太相關的訊息。例如新娘在要選購出席婚禮所需的禮服時才會去注意婚

45

紗店的廣告,否則只會對婚紗的廣告視而不見。這就是所謂的選擇性認知。行銷

人員在傳達訊息的時候,應該尋找最能接觸到會記得此訊息的消費者,而不是漫

無範圍的散播訊息。一來可節省公司的行銷預算;二來能夠針對目標消費者設計

訊息的內容,以防目標消費者對訊息產生選擇性認知。

2.選擇性曲解(selective distortion):

選擇性曲解常發生於人們接受到與其原來的認知不同的訊息時。

3.選擇性資訊停留(selective retention):

大部分的消費者都曾有過選擇性資訊停留的經驗。例如我們被服飾廣告中模特兒

所處的背景所吸引,只記得廣告是在何處所拍攝的,反而忘記了模特兒身上到底

穿了什麼樣式的衣服。

(四)人口統計(demographic)上的特質:

人口統計的變數包括年齡、性別、職業、經濟條件及社會階層等。這些變數分

類已被廣泛地應用在消費者的區隔,做為業者區分目標消費者的依據。業者也會

依照人口統計變數來設計產品。消費者也會依照其在人口統計變數上的特性尋找

適合的產品。

1.性別:

由於社會習慣與體型的差異特徵,一般服飾商品多依性別分類分成男裝及女

裝。消費者也多會依照本身性別選購服飾。

2.年齡:

業者依年齡分類將產品分為童裝分為嬰童裝、小童、大童;將女裝分為少年裝

(Junior Wear)、青年裝 (Young Wear)、年輕淑女裝(Miss Wear)、淑女裝(Misses

Wear)、中年婦女裝、銀髮族服裝。

此處所指的年齡並非指絕對的實際年齡,而是指「生活年齡」。由於每個人的

成熟度不一以及所期望別人所知覺到的年齡也不同,消費者並不一定會依照實際

年齡來選購服飾。特別是在女裝市場,大部分女性消費者希望其外表所看起來的

年齡小於實際的年齡,而打扮得較為年輕。

46

3.職業:

職業已逐漸成為消費者購買衣物的參考依據。大多數的消費者會依其職場文化

來決定購買的款式,以符合特定職業團體的形象。例如日商公司的職場文化多要

求女性職員穿著套裝裙,而美商公司對於女性職員是否需要穿著裙子多無規定。

而大部分的職場文化多避免在辦公室上班的職員穿著牛仔褲,但大多數工人工作

時多穿著牛仔褲。衣服可用來表現一個人的專業形象,也可以表示所屬的特定職

業團體。

4.經濟條件:

經濟條件指可支配所得的多寡。所得高不一定代表可支配所得高。以同樣所得

收入與相似消費習慣的中年女性來說,如果一個必須負擔子女的扶養費,一個只

須負擔自己的生活費用,前者將收入花費在流行商品的比例會比後者來得少。研

究(Priest, 2005)顯示,將可支配所的花費在購買流行服飾的比率越來越低,而花

費在其他高科技消費性產品與家具用品上的比率越來越高。消費者不再只是用消

費流行服飾來表達他們對「fashion」的認知與需求。流行服飾業者需要注意,以

可支配所得花費的產品品類來說,競爭對手是所有的高科技消費性產品例如手

機,mp3 等等。

5.社會階層:

社會階層通常以一家之主或家中主要收入來源者的職業來判斷。雖然如此,但

個人的社會階層不僅止於透露出個人所可能從事的職業。社會階層是個人價值

觀、態度、生活型態的一大參考指標。雖然台灣的社會階層差異與英國、印度相

比非常不明顯,而且隨著教育普及以及經濟發展,社會階層的流動不是完全僵化

的,但位於同一社會階層的人還是有著相似的言談舉止與穿著打扮。當兩個不同

社會階層的人出現在同一場合時,旁人還是可以輕易地看出此兩階層的人所擁有

的價值觀與態度差異不小。

英國的社會階層的分隔就更明顯了,不同階層消費者所閱讀的報紙雜誌也不

47

同,所收看的電視節目也有很大的差異。服飾是全世界共通的社會階層指標之

一。流行服飾業者決定要在何種刊物或媒體上刊登廣告時不要忽略參考目標顧客

的社會階層。

(五)參考團體:

所謂的參考團體指的是消費者的價值觀與態度在形成時會參考的對象。參考團

體的主要形式有四種:

1.初級(primary):

初級的參考團體指消費者幾乎每天都會接觸到的團體,是消費者購買商品時最佳

的商量人選,因此對消費者的服飾購買決策影響非常大。最典型的團體是同學、

同事或家人。

2.次級(secondary):

次級參考團體指的是消費者也是其中的一份子,但消費者與團體的接觸不是非常

頻繁的正式團體。例如運動俱樂部與特定的聯誼會。次級團體對消費者決策的影

響遠比初級參考團體小。

3.渴望團體(aspirational):

渴望的參考團體顧名思義就是消費者希望成為其中一份子的團體。名人或是受歡

迎的演藝人員常是一般消費者的渴望團體。例如瑪丹娜的穿著時常引起一般消費

者的模仿。渴望團體對消費者的影響不比初級集團來得小。

4.家庭:

家庭不但是影響個人頗深的初級參考團體,更從其他方面影響個人的購買行

為,主要有三種影響:共同決策、消費者社會化過程與家庭生命週期。

共同決策指當家庭成員要購買某個昂貴的商品時,通常會尋求其他家庭成員的意

見。購買與否通常不是消費者個人單獨的決定。「消費者的社會化過程」指年輕

人如何獲的在市場活動所需的技能與知識。雖然研究顯示兒童的購物行為多是模

仿父母,但有能力自己購買衣服的年輕消費者則大多發展出一套在商品挑選與比

價的準則,不再完全根據父母的購物模式。

48

(六)消費者文化內涵:

在所有影響流行商品購買行為因素中,文化是最複雜的一個,因為流行本身就

是文化的一環。文化通常用來指一個社會與其他社會有所區隔的外在特質:如音

樂、藝術及服裝,都是文化的表現形式之一。文化是透過學習而得信仰及態度之

組合,比較不是與生俱來的東西。本土文化對於人民穿著的影響最大,但本土文

化大傘下的次文化體系對人民穿著也有相當程度的影響。次文化對流行商品購買

行文影響最大有下列幾個方面:

1.宗教文化:

此處指的是最廣義的宗教,包括哲學體系、信仰及規範。不同宗教之間的文化

差異不但會反映在人們對待流行時尚商品的態度,也會影響行銷時尚的方式。義

大利人與德國、瑞典人在穿著上差異常被拿來當作宗教影響人民穿著的例子。人

們把義大利人愛好穿著絢麗的流行服飾歸因於義大利人信仰天主教

(Catholicism),而瑞典及德國人的樸素簡單的衣著風格來自於他們信仰的基督新

教(Protestantism)。除此之外,宗教信仰對信徒的要求會影響信徒對流行服飾購

買的動機與行為。例如回教婦女購買服飾時傾向於購買長褲,而不會購買短裙。

而一向以樸實生活為宗教信條之一的摩門教徒,就不太會因為要跟隨流行趨勢而

持續購買新推出的衣服款式。而她們所消費的服飾款式也是以樸實、耐穿為主。

2.種族文化:

同一種族消費者,尤其是生活在同一國家或大陸的消費者,所能接受的穿著樣

貌大致上沒有太大的差異。有時後原本只是一特定種族團體所流行的穿著,會被

主流文化所接納。例如在歐洲與美國主流時尚崛起的黑人時尚(black fashion)。不

單只是被黑人團體所接受,也有許多白人及黃種人興起仿效黑人穿著的風氣。

3.世代文化:

代並不是指一特定年齡區域的人,而是指具有相同歷史經驗的人。美國的消費

者如果是出生在一九六零年代以前,大多經歷過衣服配給的時期。而在台灣經濟

49

起飛以前(民五十年以前)出生成長的台灣消費者,大多經歷過以「蕃薯粥」糊口

的艱難環境。在這些消費者年輕的時候,買新衣服是一件奢侈的事,就算現在大

環境改善後。她們也不會把流行服飾當作是用過及可丟棄的東西。

二、消費者購買決策過程與滿意度(見圖 3-8)

消費者決定購買產品的過程可以粗略地分成三個部份(洪瑞璘譯,時尚行銷)。

對流行服飾零售業者而言,此過程相當重要。消費者會依在這三部份所感受到的

滿意程度決定是否對此服飾店產生忠誠。不過只要零售店讓消費者對其中一個部

份不滿意的話,消費者可能就從此不再光顧了。此外此過程提供了業者決定促銷

與配送策略的決策基礎。消費者在此三個階段分別經歷了不同的系統,這些系統

決定了消費者滿意與否。也就是說消費者購買一商品的滿意程度可依購買階段分

成三個不同的滿意度。

圖 3-8 購買決策過程與滿意度

資料來源:洪瑞璘譯,時尚行銷,(Bohdanowicz.J& Clamp.L),五南圖書,1997

50

(一)購買決策過程(洪瑞璘譯,時尚行銷)

1.購買前:

大多數人的購買行為是受到某個在誘因而開始想要購買,例如自尊需求。也會

因為外在的刺激而開始想要購買,例如流行雜誌上所展示的新款式。這些誘因會

讓消費者知覺到問題的存在,或認知到她們想要獲得某項商品,例如:想要購買

一件新毛衣。決定想要購買的商品後的下一個步驟是資訊搜尋,消費者會在心裡

思考有關式樣、設計師及特定服飾搭配的資料,並參考外在資訊,如雜誌上的訊

息或同事的意見。接下來消費者會根據已選定的範圍,包括標的物的價格、實用

性、顏色及樣式等來評估各種可行的方案。

2.購買中:

購買就是以金錢來交換物品。有許多因素可能影響此過程,包括:通路、時間、

付款方式等。如在尖峰時段或離峰時段購買,這決定了消費者需要店員服務的時

間。付款方式包括以現金、支票、信用卡、商店認同卡支付或分期付款。付款的

方式與訂價及購買後的滿意程度有關。

3.購買後階段:

此階段非常重要,與消費者是否再度購買息息相關。購買後階段就是消費者實

際使用產品的階段。

(二)影響消費者滿意程度的因素(Otieno, Harrow, & Lea-Greenwood, 2005):

1.逛街系統滿意 (shopping systems satisfaction):

包括是否容易到達購買地點以及對店家形象的感受,以及消費者自身對產品與

服 務的預期。例如消費者預先對於想要購買的商品已有一定的期待,例如商品

的價格、購買產品會帶來的好處,以及預期所會接受到的服務等都會影響此後購

買階段的滿意程度。此時消費者的心理階段正開始注意商品或商店,然後對商品

產生興趣。而在所有的逛街滿意系統裡,業者能夠直接掌控的部份就是消費者在

零售店外瀏覽的時候。此時櫥窗及面對店外的陳列道具必須能夠清楚地展示商

品,吸引的眼光。以最能表達品牌形象的方式展示新推出的服飾,提高消費者對

51

店家形象的印象,進而提高消費者的滿意程度。

2.選購系統 (buying systems satisfaction):

店內選購與購買到產品的過程中,消費者真實接觸到店內外的環境、銷售人員

的服務、產品的品質所產生的感受。此時消費者的心理階段正好開始對使用產品

產生聯想。例如消費者會想到她現在選購的產品能不能和已有的產品搭配。業者

必須精心設計店內的動線、產品陳列的方式、音樂、燈光、氣氛等,讓消費者感

覺到在店內消費是非常舒適自在的。業者可以使用 VMD(Visual Merchandise

Display)戰略來直接刺激顧客消費,讓消費者產生購買慾望(服飾店經營管理實

務,2005)。

3.使用產品後衍生的滿意程度 (consumer satisfaction derived from the use

of the product):

除了在決策階段所提到的,消費者自我評估滿意程度、購買決策的強化以及別

人對衣服的評價,會影響購買後的滿意程度外。顧客預期的售後服務,客服人員

處理消費者意見的方式也會影響消費者的購後滿意度。

三、消費者區隔

市場區隔是行銷策略中很重要的一塊,業者必須要對消費者的特性有相當程度

的了解,才能有效地將產品的價值傳達給消費者。一般而言有效市場區隔必須具

備五個特點:

1.可衡量性:指所形成的市場區隔大小和購買力和區隔特徵可被衡量的程度。

2.足量性:指所形成的市場區隔是否足夠大或獲利力的程度。

3.可接近性:指所形成的市場能被有效接觸和服務的程度。

4.可差異化的:市場區隔在觀念上應是可加以區別的,且可針對不同的區隔採取

不同的行銷組合要素和計畫。

5.可行動性:指所形成的市場區隔足以制定有效的行銷方案來吸引並服務該市場

52

區隔的程度。

(一)市場區隔的主要變數

Schiffman & Kanuk(2000)在綜合過去學者的研究後,整理出九種主要的市場區

隔方式可用來描述消費者特徵,其中包括本節第一點所提及的「影響消費者購買

需要與動機的因素」:地理區隔、人口統計區隔、心理區隔、社會文化區隔、使

用情境因素、使用行為區隔、生活型態區隔、利益區隔、混合區隔。」 (見表3-1)

在提供不同產品與服務的時候,應依照上述五點原則選擇適當的市場區隔方法與

變數,以能區隔出正確的市場來發展行銷策略。

表3-1 市場區隔基礎

區隔基礎

地理區隔 區域

城市大小

地區稠密度

氣候

人口統計區隔 年齡

性別

婚姻狀況

所得

教育程度

職業

心理區隔 需求─動機

人格

知覺

學習─涉入

53

態度

社會文化區隔 文化

宗教

次文化

社會階層

家庭生命週期

使用情境因素 時間

目的

地點

人員

使用行為區隔 使用率

知曉程度

品牌忠誠度

生活型態區隔(AIOS)區隔

利益區隔

混合區隔 人口統計/心理統計

地理人口統計

SRI價值與生活型態

資料來源:Schiffman & Kanuk (2000)

(二)以下介紹為以消費者心理變數為區隔的方式,見圖 3-9:追隨潮流的程度 (服

飾品牌管理實務,2005):

依照順應或追隨潮流的程度將消費者分成六個群組。群組的大小就是此類型消

費者之數量,也就是說市場的規模。此六的群組從極度追求流行到不追求流行分

別為:

1.流行狂熱(Fad)

54

此群組非常小,出現的時間也非常的短。通常都是五分鐘熱度的流行現象,而

且此種流行在一般人看來多為奇裝異服,不太會擴大成為大眾流行。因此,此族

群常被排除在流行市場之外。

2.前衛(Avant-garde)

這一群組的人為具革新性、個人色彩豐富的傾向主導者(Tender)。能夠超越既

有的觀念、傳統,試圖以實驗性手法創造出流行。這些人強調自我主張,刻意保

持與他人的差異性,常是時代的先驅者。在穿著上求新求變,能夠不帶批判地在

流行中尋求刺激。此群組也稱為「頂尖流行」(Top Fashion)。

3.新潮(Advanced)

能夠欣然地接受流行,在流行出現的早期就採納,或者主動積極地追求流行。

擁有開放彈性的個性。具有分析篩選流行的能力,因此能以自我的方式闡述流

行,穿出最適合自己的流行風格。

4.當代(Contemporary)

公認最能掌握流行、最愛好打扮的族群。擁有充足的資訊且不受限於傳統的觀

念。對流行的要求要同時兼具新鮮與實際的功能性。在個性與興趣方面,這一類

型的人嗜好廣泛,喜愛休閒活動、旅行與結交新朋友,並崇尚生活品質的提

升。

5.品味佳且力求優質(Good Sense & Better)

安定型的流行追隨者,通常固定購買幾個令她們覺得安心的品牌。不會依賴大

眾媒體的資訊作為購買的判斷準則。具有感受事物品味、分辨美醜的能力。

6.保守(Conservative)

消極的流行最後採用者。流行對此類型人而言是保持一貫的風格,追求耐久實

穿。通常購買作工精細、品質極高的投資型服飾。

55

圖 3-9 消費者群組:依追隨流行程度分類

資料來源:服飾品牌管理實務

四、經常購買衣服之消費者具有的特性

一份針對美國西南部大學學生及西南部非學生居民的研究報告(Ronald, 2002)

指出,重度服飾消費者所具有的特性與其心理狀態和個性相關。經常購買服飾的

消費者對服飾有高度的涉入性,而且對服飾有較深入的了解與知識,對服飾的價

錢很敏感。此外經常消費服飾的人皆認為自己是具有創新特質的人,在團體中經

常是意見領袖。

這份研究另外指出,常被服飾零售業者運用來當成顧客區隔的人口統計變數

中,只有性別與年齡跟購買服飾的頻率有相關。女性比男性較常購買衣服;年紀

與購買服飾的頻率呈現負相關,也就是說這份研究的受訪者中,年紀越大的越少

去購買衣服。

56

第四章 個案分析

本節分析的架構依循圖 4-1,將在大致介紹個案集團及品牌的背景資料後,探

討個案品牌的經營模式以及核心競爭力,且輔以財務分析上的數據以及和關鍵競

爭者的比較來佐證個案的競爭優勢。

核心競爭力競爭優勢

經營表現

快速回應供應鏈管理

存貨週轉率營業額

毛利稀釋率/折價率

通路策略

市場區隔策略重點價值活動

技術策略

獨特的經營模式

訂價策略

產品線策略製造(作業)策略

策略定位經營模式

圖 4-1 個案分析架構

資料來源:本研究整理

57

第一節 背景介紹

一、Inditex 集團

(一)發展過程

1.雛型:

集團的創辦人 Amancio Ortega Gaona 的第一份工作就是在家鄉當地的成衣廠

當小弟,當時他才 13 歲。在成衣廠中工作的期間,他有機會了解服飾生產的成

本構成與製造過程,此後便和成衣業結下不解之緣。於 1963 年更在 A Couruna

市創立名為 Confecciones Goa (Bonnin,2002)的公司生產女性家居服,主要銷售

給大中盤商。不過就在 1975 年的時後,德國的客戶取消的一筆相當可觀的訂單,

使得 Amancio Ortega Gaona 必須要想辦法消化掉這批為數不少的貨。再加上

Ortega 因此事件而對成衣業生產跟零售之間該如何合作,有了自己獨特的看法,

這筆被取消了的大訂單也就促成了 Zara 的誕生。

2.成形茁壯

Inditex 集團在 1985 年成型,和其他流行成衣零售商的經營模式相當不一樣。

此時集團下的品牌只有 Zara,其它的公司多為支持 Zara 的供應商。Zara 的競爭

對手大多將生產外包到亞洲,尤其是人力便宜的中國。希望藉由外包節省生產成

本。但是 Inditex 靠著前身本就是成衣中盤商的供應廠商,選擇垂直整合成衣零

售業的供應鏈。讓旗下的品牌 Zara 可以倚靠母公司 Inditex 的服裝生產、布料採

購及處理部門的產品供應,不須要再另外尋求服裝供應商。而 Inditex 下的工廠

也不需要像其他成衣代工廠一樣,必須不斷尋覓顧客,並減少了被取消訂單的風

險。

3.大舉擴張

Inditex 集團在 1998 年大舉往國外市場發展,在英國、日本、阿根廷、委內瑞

58

拉、黎巴嫩、土耳其、科威特與杜拜開店。英國的旗艦店位於倫敦的雷根街(Regent

Street)上,此約 1800 平方公尺的旗艦店代表著 Inditex 想要進入英國市場的野心。

Inditex 與日本 BIGI 集團合作,亞洲的第一家 Zara 開在位於東京的 shibuya。

Inditex 在 1999 年於智利、烏拉圭、加拿大、德國、波蘭、巴西、沙烏地阿拉伯、

阿拉伯聯合大公國、巴朗開店。Inditex 與德國 Otto Versand 集團合資,打算進入

德國這個歐洲最大的市場。在加拿大是與 Reitmans 集團合作,在多倫多、蒙大

拿與溫哥華開店。

(二)集團介紹

Inditex 集團下在大眾流行品牌 Zara 的成功之後,陸續推出其他針對不同區隔

消費者的品牌。現今集團旗下已有八個品牌,經營範圍包括女性服飾、男士服飾

以及童裝的零售、設計與製造等。個案公司大約集團百分之 70 的總銷售額。集

團員工中有百分之 80 的員工,其工作範圍是在各零售店內,百分之 8.5 的員工

從事物流配送與設計及總部工作。

目前 Inditex 集團下有 Zara、Kiddy’s Class、Pull and Bear、 Massimo Dutti 、

Bershka、 Stradivarius、 Oysho、和 Zara Home 共八個品牌。八個品牌的經營理

念都是相同的,就是要帶給目標顧客最新、最流行的潮流。

表 4-1 為除了本研究要深入探討的品牌 Zara 之外的七個品牌的簡介:

表 4-1 Inditex 旗下品牌

品牌 創立年 特色

Pull & Bear

1991 1991 年自行創造的服裝品牌。在 1998 年前是集團中第一

個單純提供男性服飾的品牌,目標顧客群為年輕男性。

不過 1998 年時,此品牌也提供女性服飾。產品特色為年

輕、活力、休閒與非正式。

Massimo

Dutti

1995 品牌出現於 1985 年,但 Inditex 直到 1995 年才算完全擁

有這個品牌。在 1995 年以前此品牌的產品只有男裝,不

過 1995 年時,便開始販售女性服飾。目標顧客群為都會

59

上班族。產品的特色為品質較高、產品上常印有品牌名

稱,但價格相較於名牌服飾還是較低廉。產品包括套裝、

襯衫、休閒服、鞋子與配件等等。

Bershka 1998 1998 年建立的服飾品牌,目標顧客群為 13 到 23 歲的女

性。

Stradivarius

1999 Inditex 預測 Stradivarius 的成長空間很大,加上又有不錯

的定位,便在 1999 年併購了 Stradivarius。此品牌的目標

顧客群為 15 到 25 歲的年輕女性。主要產品為女性流行

休閒服飾。

Oysho

2001 2001 年時,Inditex 推出此內衣品牌。此後又陸續將產品

線擴展到睡衣、家居服、運動服、泳裝、小配件以及化

妝品。產品的特色一樣是 Inditex 堅持的流行與便宜。

Kiddy’s

Class

2002 2002 年建立的童裝品牌,維持集團一貫的經營理念:流

行與便宜。此品牌開店的地點多為小鎮或 Zara 沒有展店

的城市,當作是 Zara 童裝產品的一個互補品牌。

Zara Home

2003 2003 建立的家居生活用品品牌,是集團中最新的一個品

牌。產品範圍包括床單、桌巾等家居用織品以及小裝飾

品等等。產品更新的速度一樣很快,價格也不貴。

資料來源:Inditex 歷年年報

Inditex 集團陸續建立這些品牌的目地不外乎是想要進入更多的市場區隔。這些

品牌的經營都維持集團一貫的理念,以富有彈性的商業模式,提供價格不高的流

行服飾及家居品。藉著不斷地往國外擴張,成為各個市場區隔的領導者。每個品

牌的營運都相當獨立,自己的設計師、物流等。而且都有獨立的管理團隊在為品

牌作決策,而中央就負責提供這些品牌共同所需的資源,例如行政、技術支援、

法律、財務部門等。Inditex 以品牌線(chain)來區別子公司,不同線的子公司就專

門為一品牌採購布料或做成衣加工。

60

Inditex 集團下有一百多家子公司,橫跨織品設計、製造與配送。截至財務年度

2005 年,集團持有百分之百股權的子公司就有 156 家。持有約一半股權的公司

有 19 家。整個集團可以分做兩大運作系統,一是西班牙境內,一是國際市場。

除了在國際總部在荷蘭。

Inditex 集團的流行哲學就是創造力、品質與快速回應市場需求。加上創新與彈

性的管理模式,造就今日的全球擴展到 63 國,還能掌握流行趨勢、快速回應顧

客的喜好。整個集團的基礎與國際擴張是奠基於以下幾點:創意、費盡心思的設

計、創新、快速地對市場變化作出回應、精心的店面設計、彈性管理。整個集團

掌握了大部分的生產過程,包括設計、生產、原物料供應、配送、銷售與管理。

從設計到產品出現在消費者眼前的每一個過程都緊密地互相配合。沒有僵化的架

構,生產中心和決策團隊憑著對流行與工作的熱情,隨時注意市場變化,以求讓

整個集團系統能以最有效率的方式運作。Inditex 的特點就是有彈性。把員工視為

一個團隊。整個集團共享的工作哲學與組織文化包括創業家精神、專業精神、工

作投入與熱情。共同的目標是將流行時尚平民化,將流行與時尚變成融合了現代

都會男女的品味、慾望與生活型態的大眾產品。Inditex 相信這樣的衣著文化是不

受地理疆界的限制與隔閡,並憑著這樣的信念陸續進駐世界各大城市。無論在哪

個都市 Zara 的店面設計與氣氛都是相同的。

(三)集團營業狀況

1.集團歷年營業表現(圖 4-2):包括淨銷售額、稅前盈餘、淨利。

61

財報分析

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

1996

1998

2000

2002

2004

2006

財務年度

百萬歐元

淨銷售

稅前盈餘

淨利

圖 4-2 歷年淨銷售額、稅前盈餘、淨利

資料來源:Inditex 歷年年報

2.國際銷售比率:由圖 4-3 我們可看出 Inditex 持續地往國外市場擴張。

國際銷售額比率(%International sales)

0%10%20%30%40%50%60%70%

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

國際銷售額比率

圖 4-3 國際銷售比率

資料來源:Inditex 歷年年報

62

3.國際銷售比率成長幅度(圖 4-4):Inditex 最積極擴張國外市場的時期在

1990 年代,在 2001 到 2002 年時,國際銷售比率持平,不過近年來又積極擴展,

大多是在亞洲市場展店,例如俄羅斯與中國。

國際銷售比率成長幅度

0

5

10

15

20

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

財務年度

國際銷售比率成

長幅度

圖 4-4 國際銷售比率成長幅度

資料來源:Inditex 歷年年報

4.地理區域銷售比例:由圖 4-5 歷年集團地理區域銷售比可以看出 Zara 的

全球擴展過程與成果,由於強勁的競爭對手 Gap 集團早已在家鄉奠定忠實顧客

群,再者因為美國大眾的服飾購買習慣偏向大量購買休閒服飾,而以設計感與

流行感為主題的 Zara 只能在美國大都市經營例如紐約,加上 Inditex 本身的策

略就是主攻都會區消費者,以至於在北美洲的經營較不穩定,在西班牙的銷售

比率已降低,因為各大都會區已經都有占集團營收最高的 Zara 的專賣店,再開

店的可能性已不大。歐洲地區 Inditex 近幾年較重視的市場為義大利、英國及德

國。在亞洲市場的擴張上也是呈穩定的成長。對於 Indiex 來說,義大利在其全

球經營領域裡是與西班牙市場差異較小的,無論是人民審美觀、消費者的平均

身材、風土民情都頗為相似。而英國及德國分別為歐洲消費大國,也是 Inditex

積極經營的市場。

63

集團地理區域銷售比

15%

15.90%

13.20%

11.70%

10.50%

10.70%

11.00%

47%

46.00%

46.00%

30%

30.80%

34.10%

35.50%

37.30%

38.70%

40.60%

8%

7.30%

6.80%

6.70%

6.70%

8.90%

39.60%

43.10%

45.50%

46.10%

7.50%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

財務

年度

百分比

其他

歐洲

西班牙

美洲

圖 4-5 歷年集團地理區域銷售比例

資料來源:Inditex 歷年年報

(四)Inditex SWOT 分析

表 4-2 Inditex SWOT 分析

優勢 劣勢

1.集團資源

2.核心能力

1.集團下的品牌除了 Zara 之外,國

際能見度不高。

2.過於仰賴歐洲市場

機會 威脅

1.東歐、義大利市場的成長空間

2.北非、亞洲市場崛起

1.競爭者在快速回應的表現大幅進步

2.歐洲勞工成本持續高漲

3.國際紡織產銷趨勢有利於競爭者成

本控制

資料來源:本研究整理

64

二、Zara

(一)發展歷史

1.雛型:1975 至 1980 年

Zara第一家店於1975年5月15日在Ortega 的家鄉,西班牙西北部的La Coruna

開始營業。Zara 一開始的定位就相當地明確,就是要以人人都負擔得起的價格,

提供品質中上的流行服飾。雖然此時的規模不過只有四家工廠和兩家店面,創辦

人 Ortega 已經懂得使用電腦來掌握顧客訂單資料與工廠供貨狀況,他從此時就

知道資訊科技對清楚掌握營運狀況的助益。

雖然集團的創辦人 Amancio Ortega Gaona 在 1975 年開 Zara 時,並沒有將品牌

設定為全球品牌,而汲汲營營於達到今日的規模。但是 Zara 以其可親的價格、

變化多端的流行設計且快速的更換產品的風格,吸引了求新求變的現代消費者。

Zara 的產品線包含男裝、女裝及童裝。營業的範圍橫跨歐、亞、美三大洲。幾乎

每一個追求流行的消費者,都能在所居住的國家的大都市裡找到 Zara 的店面。

人數不少的設計團隊(包括設計師、市場專家、產品生產規劃專家)是 Zara 的靈魂

人物,掌握了產品的樣貌。會來 Zara 工作的人大多都是對流行懷抱著熱情。無

論是在東京、倫敦、紐約或墨西哥,無論說哪一種語言,她們都抱持著相同的價

值與理念,就是要帶給消費者不一樣的消費經驗。讓來 Zara 消費的顧客都能用

合理的價格買到品質中等、最新最流行款式的服飾。而消費者永遠能在店裡發現

最新的款式,而消費者對新款式的反應也就是新設計的靈感來源。

2.在西班牙本土擴展:1980 年代

1979 年時,Zara 在西班牙總共有六家店。在 1980 年代在西班牙各大城市展店,

於 1989 年成長到 82 家店。

3.積極往國外擴展:

3.1保守擴張(1988 至 1990):

早先的擴展還是以歐洲為主,後來才漸推展至美洲。第一家國外分店於 1988

年時開在鄰國葡萄牙,接著一年在美國紐約開店以及 1990 年在法國巴黎開店。

65

3.2快速成長(1998 至 2001):

真正開始往國外擴張的時間集中在 1998 到 2001 這三年。此期間 Inditex 在二

十一個國家開店,不過都是集中在歐洲國家。除了在歐洲各國大舉開起 Zara 之

外,Inditex 也在集團下建立幾個新品牌,每個品牌都有自己的店面、倉儲與配送

系統等等,希望能以相同的經營理念提供不同消費族群「價格實惠與中等品質的

流行服飾」。

3.3持續積極全球展店(2001 迄今):

在 2001 年時,Inditex 集團不僅公開發行股票上市,同時已經是全球第三大的

成衣零售商。近幾年在亞洲太平洋地區的擴張也越來越積極。不只在日本的店數

已超過 18 家,在俄羅斯已經有 12 家店。在中國的擴張情形也不僅止於在香港開

店。Zara 在 2004 年時於香港開了第一家店,現在香港已有 5 家店。在 2006 年時,

Zara 在上海開了兩家店、2007 年在北京開店。另外一個積極開發的市場為義大

利。自 2003 年開了第一家店之後,每年展店數高達十家以上。Inditex 集團在 2006

年的財務年報裡提到,預計在 2007 年到 2008 年之間在全球新開 130 家到 140

家 Zara。

截至 2006 年財務年度,整個 Inditex 集團下有 96 家子公司是屬於 Zara 這一條

品牌線的。至 2005 財務年度結束為止,共有 39 家 Inditex 百分之百持有的零售

子公司位於世界各地、2 家持有一半股權的零售子公司分別位於德國與澳洲。其

它專屬於這條品牌線的子公司,經營範圍橫跨成衣零售業的供應鏈,其中包括有

3 家紡織品採購公司、18 家紡織品製造加工公司、4 家物流公司、1 家裝潢公司、

2 家財務公司、9 家放款公司(Assets Leasing)等。

Zara 產品的設計過程和顧客緊密的結合,從各店面回傳的資訊提供在總部的團

隊即時的市場趨勢報告。憑著接近市場的長期合作製造廠商與先進的技術的支

持,Zara 每年都可以推出四萬款的設計來回應市場的需求。現今(2007 年),Zara

已跨足 63 個國家,全球有 1009 家店。現在的經營理念除了一直以來堅持以便宜

價格提供最流行的服飾之外,更秉持著 「流行文化沒有國家疆界」(...national

66

borders are no impediment to sharing a single fashion culture)的概念來擴展 Zara 的

全球經營版圖。就是因為 Inditex 懂得順應社會的潮流,重新包裝那些已經出現

在大街小巷裡的流行創意、趨勢與品味,並以便宜的價格提供,滿足消費者都想

追求流行的心理,Zara 才有今日的成績。

(二)Zara 歷年營業據點與獲利能力

1.Zara 近年來在各國的店家數目:

表 4-3 Zara 近年來在各國的店家數目

年度/

國家

2002

1 月

2003

1 月

2004

1 月

2005

1 月

2006

1 月

2007

1 月

Andorra 1 1 1 1 1 1

Argentina 8 5 5 5 6 6

Austria 3 4 4 6 8 10

Bahrain 1 1 1 1 1 1

Belgium 14 15 16 17 18 20

Brazil 7 10 13 13 14 19

Canada 4 8 10 12 14 14

Chile 3 3 5 5 5 5

China 0 0 0 1(HK) 6(HK:4

Shanghai:2)

7

(HK:4

Shanghai:2

Beijing:1)

Costa Rica 0 0 0 0 1 1

Cyprus 2 3 12 3 3 3

Czech Republic 1 1 1 2 3 5

67

Denmark 2 2 3 4 4 4

Dominican Republic 0 1 1 1 1 1

El Salvador 0 1 1 1 1 2

Estonia 0 0 0 1 1 1

Finland 0 1 3 3 4 4

France 67 71 76 83 90 98

Germany 15 21 26 33 41 53

Greece 20 23 25 30 38 41

Hungary 0 0 0 0 0 3

Iceland 1 1 1 1 1 2

Indoneisia 0 0 0 0 2 6

Ireland 0 0 1 2 5 6

Israel 9 11 12 13 14 15

Italy 0 3 12 23 36 46

Japan 5 1 9 12 18 23

Jordan 0 0 1 1 1 1

Kuwait 2 3 3 4 4 4

Latvia 0 0 0 1 1 1

Lebanon 2 2 2 2 2 2

Lithuania 0 0 0 1 2 3

Luxembourg 1 2 2 2 2 2

Malaysia 0 0 2 3 3 3

Malta 0 1 3 1 1 1

México 27 29 3 34 39 44

Monaco 0 0 0 0 1 1

68

Morocco 0 0 0 1 1 1

Netherlands 3 4 4 5 6 9

Norway 0 0 0 0 0 1

Panama 0 0 0 1 1 2

Philippines 0 0 0 0 1 3

Poland 2 4 6 7 11 13

Portugal 38 35 40 40 4 48

Puerto Rico 0 0 0 0 0 1

Qatar 1 1 1 1 1 1

Romania 0 0 0 1 1 1

Russia 0 0 1 3 6 12

Saudí Arabia 6 8 12 13 16 18

Serbia 0 0 0 0 0 2

Singapore 0 1 2 3 3 5

Slovenia 0 0 1 2 3 4

Spain 225 200 221 241 259 286

Sweden 0 0 1 3 4 6

Switzerland 0 2 3 6 8 8

United Kingdom 11 17 25 33 45 50

Thailand 0 0 0 0 0 3

Tunisia 0 0 0 0 0 1

Turkey 5 8 10 11 13 16

UAE 4 4 4 4 5 5

USA 8 9 12 15 18 24

Uruguay 2 2 2 2 2 2

69

Venezuela 7 7 8 8 9 9

Total 507 531 626 723 852 990

資料來源:Inditex 歷年年報

2.歷年店數:

表 4-4 Zara 歷年店數

年度 自營店

家數

自營店

銷售額比率

合資

店家數

加盟店

銷售額比率

店數

總和

比率

1998 290 - 10 - 300 -

1999 334 - 18 - 352 -

2000 422 - 27 - 449 -

2001 476 92% 31 8% 507 100%

2002 487 92% 44 8% 531 100%

2003 567 92% 59 8% 626 100%

2004 649 91% 74 9% 723 100%

2005 770 90% 82 10% 852 100%

2006 892 90% 98 90% 990 100%

資料來源:Inditex 歷年年報

Zara自營與合資店家數

0200400600800

10001200

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

財務年度

家數

自營店

合資

總和

70

圖 4-6 自營與資店家數

資料來源:Inditex 歷年年報

3.Zara 歷年營業表現:淨銷售額、稅前盈餘

Zara營業表現

01,0002,0003,0004,0005,0006,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006財務年度

百萬

歐元 淨銷售額

(Sales)

稅前盈餘

(EBIT)

圖 4-7 Zara 營業表現

資料來源:Inditex 歷年年報

4.占集團總營收:從圖 4-8 顯示的數據,我們可以知道 Zara 不只是 Inditex

集團成型的根基,一直以來更是占整個集團營收的百分七、八十,比起集團下

的其他七個品牌營收的加總還多出許多。此外集團下的子公司也多是為 Zara

這個品牌的營運而設立的。這可以解釋為單從 Zara 這一個品牌的表現就大約可

判斷出整的集團的表現。

71

淨銷售額占集團比例

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

財務年度

百分

比

Inditex旗下其他品牌

Zara

圖 4-8 Zara 淨銷售占集團比例

資料來源:Inditex 歷年年報

EBIT占集團EBIT比率

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%

100.00%120.00%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

財務年度

其他品牌

EBIT占集團比率

Zara

EBIT占集團EBIT比

率

圖 4-9 Zara EBIT 占集團比例

資料來源:Inditex 歷年年報

(三)Zara 目前面臨的窘境與勁敵

1.管銷費用逐年升高:

整個策略活動需要自營店的支持才能快速運作(大多數為加盟店的 Mango 就無法

做到 Zara 這樣的運作模式),但是自營店的開店成本高。

72

2.國際代工趨勢下,成本劣勢越趨明顯:成本與速度的兩難:

在大陸生產的比例已逐年增加(現 50%左右),產品推出的速度與品質能否維持?

如何將提高在大陸生產比例與亞洲擴張策略考量結合?大陸與其周圍國家,除了

上海、香港等地有無 Zara 目標市場的存在(人口與消費力達一定程度大都會區)

3.飽受抄襲的批評

4.面臨勁敵 Hennes and Mauritz (H&M):

H&M 是一個 1947 年起源於瑞典的品牌。與 Zara 最明顯的差異在於:

• H&M 將全部的生產部分外包

• 比 Zara 更早開始往國外發展,1990 年時就有一半營業額是來自瑞典境外

• 產品價格帶稍微低一點

• 擁有的設計師人數較 Zara 少

• 廣告預算比 Zara 多出許多。

兩者相似之處:

• 都是平價流行服飾零售業者

• 兩者的前置時間為同業中最短,Zara 為 10 到 14 天;H&M 為 19 到 21 天

• 現在都積極地往國際擴張,近一兩年陸續進駐大陸市場,互相較勁。

H&M 將生產完全交由海外代工廠商,卻還能達到與 Zara 相差不遠的產品更新

速度。是否意味著生產地區上的地點優勢可以藉由物流運輸上的效率來替代?而

當占成本優勢的 H&M 可以克服地點上的劣勢,Zara 的接近市場優勢是否還有發

揮的餘地?

73

第二節 策略定位與經營模式

一、經營模式

Magretta (2002) 把商業模式跟策略做了個很簡單明瞭的區別。商業模式就是企

業做些什麼以及怎麼做;而企業策略就是企業在市場上的位置。方至民、鐘憲瑞

(2006)指出構成事業層級的兩項重要元素是策略定位也就是市場上的位置,以及

競爭優勢。策略的落實需要定位與商業模式的契合,許多組織雖然有明確的策略

定位,但卻沒有相配合的商業模式來為顧客創造出組織所預期的價值,而導致沒

有辦法從市場上獲取利潤。

競爭優勢的形成受四個重要的因素影響,包括競爭者、經營範疇、資源與技能、

經營模式(方至民,2000)。Inditex 的經營範疇如先前介紹的產業定義與特性,Zara

所屬的產業為快速流行服飾零售業。而這也就決定了 Zara 的競爭對手。報章雜

誌、學術論文、消費者論壇等多是將 Zara 與 H&M 相比(HBS, Busineiss of Fashion

Case Study Competition)。H&M 無疑是 Zara 最大的競爭對手。此外也有將 Gap

與 Zara 相提並論的報導,因為 Inditex 集團在全球的店家數(3,131 家)剛超越了身

為平價服飾零售業龍頭集團的 Gap(3,100 家)。也有消費者將同樣來自西班牙的

Mango 當成了 Zara 的強勁對手。這兩個品牌在設計上的確蠻相似,但 Mango 的

價位稍高,客層年齡也較 Zara 成熟,產品線較少(只經營女裝),競爭基礎也不是

時效與快速因應而是單純以設計感吸引成熟都會女性。

資源與技能是企業經營模式決策與企業發展競爭優勢的基礎,以下藉由討論個

案公司的經營模式以及個案如何在不同的選擇之中取捨,來理解個案本身的條件

與所居環境的優劣勢,以及個案如何創造出服飾業至今獨一無二的經營模式。

經營模式就是企業經營的方式。它對企業競爭優勢有三項主要的影響(方至民,

2000)。第一,好的模式本身就是一種競爭優勢。因為企業是經過思考抉擇而決

定了現在經營模式構面的樣子,這個過程就是在將企業本身定位在一個有利的位

74

置。第二,經過模式構面的選擇,企業能夠以最能為顧客創造價值的方式經營,

進而為企業本身創造價值。第三,模式的選擇與資源的配置的互動的,在創造與

實踐經營模式之時,企業能找到最佳的方法來運用資源。經營模式可以用以下的

構面來界定:

(一)產品線策略:企業首先要決定出產品線的廣度,再來要設計出產品的特色。

1.產品線廣度與深度

Zara 的產品線最粗略來講包括男裝、女裝與童裝。每個產品線都有自己的設計

師與經營團隊,以求最熟悉各產品線的經營運作。整個產品線如表 4-5

表 4-5 產品線

產品線寬度 女裝 男裝 童裝

上身 上身 男童

下身 下身 女童

鞋子 鞋子 嬰兒

香水 香水

配件 配件

產

品

線

深

度

洋裝/套裝

資料來源:本研究整理 Zara 網站上產品目錄

產品組合的寬度有男裝、女裝與童裝,而產品線的深度除了分成服裝類的上

身、下身、洋裝、套裝之外,尚有配件、香水、鞋子等。而配件又可分為包包、

眼鏡、皮帶、帽子及小飾品等。就主力商品服裝類除了以上分類之外,每個品項

還可分為基本款式群(Basics)、流行款式群(Fashion)與快速流行款式群(Fast

Fashion)。每一個款式群裡有許多的次款式也就是設計。每一種設計裡又可依照

顏色、大小的不同分成最小銷售單位(SKU),每一個 SKU 可以有很多件。

基本款式往往是常銷商品(carryovers),多是與上一季設計無明顯差異的款式。

廠商喜愛販售高比例的長銷商品,因為設計容易、加上可以重複利用已開發的生

產樣板,使生產常銷商品的成本比開發流行與快速流行款式低。一般來說基本款

式的毛利率約在 45%,占產品組合的比例約為 40%。流行款式的特色就是消費

者看得出在設計上與上一季的差異,剪裁、輪廓、顏色都是當季最流行的。流行

75

款式的毛利率約在 68%,占產品組合的比例約為 55%。快速流行款式是消費者

大概穿個兩到三個禮拜後,就不會想要再穿的款式。多是因應短暫的流行風潮而

推出。例如希爾頓飯店的繼承人芭莉絲希爾頓出現在公共場合時所穿戴的太陽眼

鏡,就是一種快速流行款式的代表,這種款式會很快地出現在店面販賣,不過一

陣子之後又會完全消失。消費者在此風潮過後就不會再穿戴一樣款式的太陽眼

鏡。快速流行款式的毛利率約在 79%,占產品組合的比例約為 5%。

Zara 產品的特色就是 SKU 很多但是每個 SKU 的件數很少。以 Zara 的生產的

前置時間來分。在季節開始前六個月生產的衣服,大部分都是基本款式只佔

20%,換季前生產的流行款式約佔 50%,在季節中生產的快速流行款約占 30%。

2.產品線策略與毛利率、存貨週轉天數的關係

2.1 SKU 與毛利率

TradeStone Software Inc (2006)在一篇流行服飾產業的研究裡指出,SKU 多寡

與毛利率息息相關。如果要在一個月內銷售兩百件同一個 SKU 的產品與在一個

月內銷售兩百件由四個不同 SKU 組合成的產品組合,前者的毛利率只有 44%,

而後者的毛利率高達 66%(見圖 4-10、4-11)。這是因為同一 SKU 無法刺激消費

者增加購買數量,也降低消費者在挑選衣物上的樂趣。消費者傾向在每次購買衣

服時購買多件不同 SKU 構成的組合而非購買多件同一 SKU 的產品。而要說服消

費者在短期內購買將同一 SKU 的產品,就必須要促銷打折。打折的結果就是使

毛利率降低。

76

圖 4-10:在一個月內賣兩百件同一個 SKU 的產品的毛利率

資料來源:TradeStone Software, Inc. 2006. The Impact of Fast Fashion on Modern Retailing: From the Economics to the Shopping Experience.

圖:4-11 在一個月內賣兩百件由四個不同 SKU 組合成的產品組合所得的毛利率

資料來源:TradeStone Software, Inc. 2006. The Impact of Fast Fashion on Modern Retailing: From the Economics to the Shopping Experience.

2.2 SKU與存貨週轉天數

當季產品線策略成功與否是看產品的售出率(sell through)而定。售出率是指當

季產品線所推出上架的單品數目除以進貨量。我們可由存貨周轉天數來看廠商之

間售出率的差別。高售出率不僅代表著高銷售額,廠商也因為不需要將滯銷存貨

打折求售而使毛利率降低。高售出率與低折價率為一體兩面。高週轉率加上高毛

利率是流行服飾零售業者所追求的目標。

77

衣服滯銷的原因(服飾店經營管理實務,民 89)有:1)售價太高,無法賣出 2) 太

過簡單,缺乏訴求 3) 顏色尺寸不齊,無法放上排面 4) 素材感與季節感脫節 5)

新鮮度降低的產品 6) 地域性差異、流動緩慢產品。

Zara 在 2005 年時已有每年推出設計出四萬種款式,從中挑出一萬一千款式生

產的能力(Ferdows, K., M. A. Lewis, et al.,2004) 。每一款大約有五到六種顏色,

總共的 SKU 種類約有三十萬個(Ferdows, K., Lewis, M., & Machuca, J. A. D. ,

2003) 。大量的 SKU 及快速更新架上產品,不只提供不同訴求的消費者挑選且

增加新鮮感。再加上 Zara 製造的前置時間比業界平均短,素材與設計不易過時,

產品價格帶為中等至中上,產品實不易滯銷。唯一一次產品大量滯銷是因為氣候

預估錯誤,暖冬造成原本厚重的保暖設計款式滯銷。在克服不同地域對不同設計

的偏好上,Zara 透過整個系統的銷售資訊流通,以及強大的物流系統支持,讓在

不同區域銷售表現不一的產品快速在零售點之間流通。至於顏色尺寸不齊,無法

放上排面這一點,沒有流行服飾業者可以克服這一點,而且也沒有必要去克服這

一點。產品推出後不同尺寸與顏色售出的比率本就不會相同,一定會產生某些尺

寸或顏色滯銷。廠商沒有必要因為要將款式尺寸補齊而持續製造同一款式,這只

會造成款式過時與降低新鮮感。廠商應該趕快推出新產品,以供找不到需要尺寸

或喜愛顏色的消費者挑選新款式。大量的 SKU 使消費者可以在短期內選購不同

SKU 的產品,同時提高毛利率與縮短存貨週轉天數(圖 4-12)。

78

圖 4-12 Zara 存貨週轉天數

資料來源:Hayes, S. g., & Jones, N. 2006. Fast fashion: a financial snapshot. Journal of Fashin Marketing and Management

2.3 產品組合策略與毛利率

TradeStone Software Inc (2006)除了指出在流行服飾產業裡,SKU 多寡與毛利

率息息相關,產品組合也對毛利率有很大的影響。產品組合內容同先前介紹的分

成基本款式群(Basics)、流行款式群(Fashion)與快速流行款式群(Fast Fashion)。只

要廠商將毛利率較高的快速流行款式占產品組合比例提高一點,整體的毛利就會

提高。

如圖 4-13 所示,只要將快速流行款式占產品組合從 5%提高到 20%、流行款式

占產品組合從 55%降低到 40%,一家營業額三十億美元的廠商,其毛利將會增

加五千萬,而營業額兩百億美元的廠商,其毛利會因此增加三十三億。而定位為

快速流行的 Zara 的快速流行款式產品占所有產品組合比率是所有流行服飾業裡

最高的,當然也就造就了 Zara 的高毛利率(見圖 4-14)。而至於 Zara 為何能夠快

速設計、生產出多樣且充滿變化的服飾款式,有其獨特的運作過程,本研究作者

留待重點價值活動部份討論。

79

圖 4-13 產品組合與毛利率關係

資料來源:TradeStone Software, Inc. 2006. The Impact of Fast Fashion on Modern Retailing: From the Economics to the Shopping Experience.

圖 4-14 Zara 毛利率

資料來源:Hayes, S. g., & Jones, N. 2006. Fast fashion: a financial snapshot. Journal of Fashin Marketing and Management

(二)製造(作業)策略

1.前置時間:

一般服飾零售業在季節開始的前六個月就開始設計、生產的產品占下一季要販

售的產品的 60%,在換季前已準備好 90%的產品,等到季節中再設計推出的產

品只有占一季產品的 10%。Zara 反向操作,在季節開始前六個月生產的衣服只

佔 20%,換季前生產 50%,在季節中生產 30%的產品(Birtwistle, G., N. Siddiqui, et

al,2003) 。前置時間在流行服飾業裡相當關鍵。如同先前第三章第一節所提的

流行產業的特色為產品生命週期極短、需求高度不穩且不易預測。前置時間過長

的不只無法精確地預估流行,對於當季的需求變化也無力反應,只能靠促銷降價

等活動增加銷售,而無法隨時依照消費者需求而更動產品內容。前置時間分成三

種:1.從發現市場機會到真正做出可供上市的產品 2.產品製造完成後到送到消

費者眼前 3.因應市場需求變動而調整產量所需的時間。

前置時間長的廠商面臨了雙重難題:賺取利潤的時間變少、產品過時的風險提

80

高,見圖 4-15。而 Zara 的前置時間最長也只有兩個禮拜,一件新款式的衣服從

設計到製作完成最短所需的時間只有十天(Fraiman, N., & Singh, M.,2002.) 。而

H&M 的前置時間大約有三的禮拜(Fast Fashion: a financial snapshot)。極短的前置

時間短讓 Zara 得以快速回應市場反應,加速換季速度。傳統上一年季數只有四

季,也就是在零售點販售的產品內容一年更換四次。Zara 則將季數增加到一年約

二十季,零售點擺售的產品內容幾乎兩到三個禮拜就完全更換掉。

圖 4-15 前置時間

資料來源:Christopher, M., & Peck, H. Managing Logistics in Fashion Markets. The International Journal og Management

2.管銷費用的配置:

Zara 因為其開店地點都是在租金昂貴的都會精華地段,照理說管銷費用會比開

在都會區一般地段高出許多。但是 Zara 將廣告費用降低,低到只有占管銷費用

的 0 到 0.3%。而一般同業的廣告預算多在 3%到 4%( Craig, Jones, Nieto, Business

of Fashion Case Study Competition, 2004)。Inditex 認為投資在店租裝潢與開店地

點比起廣告更能增加顧客價值。行銷主管 Miguel Diaz 指出 Zara 是靠著店面本身

與口碑行銷來打廣告(Ferdows, K., Lewis, M., & Machuca, J. A. D. ,2003) 。不過

近年管銷費用有逐年上升的情形(見圖 4-16)。

81

管銷費用比

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

財務年度

管銷

費用 LVMH

H&MZaraGAP

圖 4-16 管銷費用比比較

資料來源:Mergent Online

3. 外包與自製比率與產品線策略的一致性:快速回應

Zara 百分之五十的產品是由位於西班牙的二十二家自有工廠所生產的

(Ferdows, K., Lewis, M., & Machuca, J. A. D. ,2003) 。這些自有工廠中有十八家

位於加里西亞地區。剩下生產由簽約的代工廠承包。這些代工廠有 35%位於歐

洲,15%位於亞洲。在西班牙的生產多是為了回應市場需求。在亞洲生產的多為

流動相對較低的基本款。這樣的產線安排讓 Zara 可以彈性地快速回應市場,並

利用亞洲的低生產成本。

Zara 百分之四十的布料是由 Inditex 下的一家子公司 Comditel 所提供。有一半

的布料通常還沒染色,這樣才能快速回應當季的需求變化。這樣的作法和業界傳

統作法大不相同。業界多是按照現有的布料的材質、顏色來決定設計的最後樣

貌。但是 Zara 將布料染整的步驟延後,等到決定當季流行的顏色應有哪些之後,

才將布料染色。Zara 自行染整 50%的布,所需的時間不過四到五天(Fraiman, &

Singh, 2002) 。剩下的布料是跟其他 260 家的供應商買的,每家供應商提供的布

料不超過 Zara 總生產的 4%,以免過於依賴某一家供應商,提高 Zara 在原物料

購買的議價力。20%的染料是向 Inditex 集團下的 Fibracolor 公司購買。裁縫的部

82

份就外包給小包商。在總部所在地的周圍與北葡萄牙就有五百家和 Inditex 長期

合作的成衣工廠。每間代工廠大約有 20 到 30 員工,有幾家甚至有道上百位員工。

每一家工廠都專精的產品種類。Zara 在自有工廠將布料染整、剪裁後送到這些外

包小代工廠縫製、加工成成衣後再送回自有工廠燙整、包裝。Zara 可以藉由燙整、

包裝的同時檢驗產品的品質。而對於那些不在總部附近的代工廠,Zara 藉由抽樣

檢驗來控制產品品質(Ferdows, Lewis, & Machuca, J. A. D. 2003) 。

(三)通路策略

4.零售點管理

Inditex在將Zara擴展到較不熟悉的市場時,會先和當地的大型集團合資,各持

有約一半的子公司股權。等到漸漸了解當地市場運作方式時,再買回全部的股

份,百分之百的擁有股權。不過所有的經營決策權都還是在Inditex手上。在進入

風險較高、文化差異較大的小國家時,多是開放加盟,例如冰島、波蘭以及中東

國家。加盟的合約都是一次簽訂五年。至於在進入較大、較重要的市場時,例如

德國及日本,Inditex決定與當地大型集團合資。

Inditex在1998年與日本BIGI集團合作,亞洲的第一家Zara開在位於東京的

shibuya。不過Inditex在2005年時買回Zara日本子公司的所有股權,Zara的產品已

在日本銷售多年,未來日本也會是Zara的重點發展地區。在德國是與當地最大的

零售頁集團Otto Versand合資。Inditex現在擁有德國Zara的百分之七十八股權,也

已買回Zara俄羅斯子公司的所有股份和波蘭子公司的大部份股權,

大部份中價位服飾零售業的海外分店都是開放加盟,對於各加盟店的管理權不

大,只負責供貨。因此大部分的海外加盟店沒有及時地回饋銷售資訊與顧客回

應。零售點與總部的關係不是很緊密。Zara則是藉由幾乎完全都是自營店的這樣

的特殊零售點管理方式來加強整個運作流程的效率與速度(見圖4-17)。也因為自

營店與總部關係緊密,及時的資訊回饋更是Zara實踐快速回應策略的基礎。

83

92%

92%

92%

91%

90%

93.90%

91.70%

90.60%

89.70%

90.40%

8%

8%

8%

9%

10%

6.10%

8.30%

9.40%

10.30%

9.60%

100%

100%

100%

100%

100%

2001

2002

2003

2004

2005

總和

合資店家數比例

合資店銷售額比率

自營店家數比例

自營店銷售額比率

圖 4-17 自營店與合資店比例

資料來源:Inditex 歷年年報

Zara 新開店的地點都是經過嚴密的市場調查後決定的,以確保開店的地區有足

夠的目標顧客群。通常開店的地區都是在交通流量大且便利到達,以及精品聚集

的商店街。店面的設計通常明亮寬敞,雖然店租很貴,但是 Zara 堅持提供消費

者美好的購物環境。

Zara 相當注重銷售人員的訓練與內部升遷。給薪的方式是底薪加上依照店營業

額計算的獎金。各店店長最重要的績效評估是店長預測需求的準確度,以及每年

每日銷售量的進步程度。例如 2006 年的 10 月 10 日與 2005 年的 10 月 10 的銷售

額相比。

分店每個禮拜向總部下單兩次。總部對下單的時間有嚴格的規定,分店必須準

時下單,以免有生產過多或不足的問題。大部份產品待在各分店的時間不超過兩

個禮拜,因為每款的數量很少,創造產品的稀少感,因此大部份商品都可以銷售

一空。這樣一來 Zara 也就避開零售業的天敵:存貨。存貨過多會造成價格的下

跌,因為零售業者多會為了出清存貨而不惜瘋狂打折。折扣是快速流行服飾業的

毒藥。經常性的折扣會傳達兩種訊息給流行服飾市場消費者:一方面告訴消費者

84

這是沒有人想穿在身上的衣服,因為它不夠流行,大幅降低消費者預期購買產品

所得的價值;另一方面告訴消費者當看到喜歡的產品時不用急著買,反正它也賣

不出去,下次再來消費時或許已經可以得到折扣,大幅降低消費者衝動購買的欲

望。Zara 需要以打折來促銷的產品只佔所有產品的 15%到 20%,而產業平均是

30%到 40%。

每一 SKU 少量生產雖然會造成顧客想買卻買不到的情況,但卻不會使整體營

業額減少。因為顧客知道店裡很快就會出現新的款式,舊的款式沒有適合的尺寸

沒關係,Zara 的顧客永遠都可以找到新的東西。而追求變化、喜新厭舊是快速流

行消費者的特質之一。每一款少量生產也間接刺激了新款式的銷售。Zara 會將超

過三個禮拜都還沒銷售完的產品在分店之間流通或送回西班牙總部,讓這些可能

不合某地區消費者口味的產品永遠不再出現在這些分店裡。並讓這些產品流通到

此產品早已銷售一空的分店。貨品更新的速度快,創造出消費者每年到店次數高

達 17 次,是競爭者的三到四倍。

有時候 Zara 會刻意讓顧客買不到喜歡的款式,當 Zara 發現某一款賣得太好

了,雖然有能力在短時間內加產,但為了要創造產品的稀少性,Zara 選擇犧牲眼

前的近利。這從經濟學的角度來看似乎相當不理性,但是製造部門副總裁 Migael

Diaz 說這是為了創造一種消費文化,促使消費者在看到喜歡的款式時要毫不考

慮地購買,否則下回再來店裡時,那一款早就賣光了。Zara 的員工都很清楚 Zara

的產品的生產成本雖然比其他將生產外包給中國、印度或中南美洲國家的品牌

高,但產品做出來賣不賣得出去才是重點。

5.物流管理:及時快速交貨的自有物流系統、越庫作業、低庫存政策、導

入 JIT。

Inditex 的物流部門主管 Lorena Alba 稱 Inditex 的物流中心為集送產品的地

方,而非存放產品的地方。位在 La Coruña 的物流中心有丹麥技術團隊提供的最

新的自動化科技以及一千兩百位員工。所有無論是自有工廠或外包廠加工完成的

產品都會先送到物流中心。在接到店面訂單的八個小時後,貨品的數量、種類就

85

已分配好,準備出發到下訂單的店家。整個運作流程就如圖 4-18 所示的越庫作

業(Cross-ducking)流程。

圖 4-18 越庫作業

來源:Kurnia, S., & Johnston, R. B. 2001. Adoption of efficient consumer response: the issue of mutuality. Supply Chain Management

物流中心的貨物處理主要仰賴自動系統以條碼揀貨,搭配人力揀貨系統,不只

更快速精確,也省下不少人力。透過簽約的物流車隊將貨物運送到歐洲的各零售

點,用空運(DHL 或 KLM)運送到歐洲以外的地區。只需花費 24 到 36 個小時,

貨物就能送達歐洲各地的零售點,歐洲以外的零售點也能在 24 到 48 小時送達

86

(Ghemawat, & Nueno,. 2006)。物流車隊有類似像公車時刻表的班表,而車隊所載

的乘客就是要前往各地區的產品。因為有即時快速交貨的自有物流系統的支持,

Inditex 徹底執行低庫存的存貨策略,零售點除了展示空間裡的產品之外幾乎沒有

庫存。產品也是快速地在工廠與物流中心、物流中心與零售點之間流動。

雖然在2001年時,這個位在La Coruña的物流中心只運用了50%的產能。Inditex

集團還是宣布要在 Zaragoza 建造一個新的物流中心。Zara 在巴西、阿根廷和墨

西哥有較小一點的衛星倉庫來因應南美的需求。Zara 在 2002 年開始興建第二家

物流中心,預計於 2003 年開始營運。Zara 把這間在 Zaragoza 的物流中心當作是

Arteixo 物流中心的互補,希望能在營運規模擴大的同時,持續維持出貨的速度

與彈性。選擇在此地建立第二個物流中心是因為這裡有絕佳的基礎設施,是鐵公

路交叉的交通樞紐,而且旁邊還有機場。

(四)訂價策略:現行水準訂價(going-rate pricing)為主,成本加成為輔

Inditex 自稱 Zara 訂價策略是根據競爭者在目標市場當地的價格為基礎,再考

量在當地營運的成本與產品製造成本等等因素,訂價目標為比競爭者稍低。例如

同一件衣服在物價較高的北歐販賣的價格就比在物價相對低且較接近生產地的

西班牙與葡萄牙高。從以前 Zara 的產品價格標籤(圖 4-19)就可以看出相同品在不

同市場的訂價差別。不過 Zara 已在 2002 年更改產品價格標籤格式。消費者無法

在能在價格標籤上看到當地的售價,但是銷售人員還是可以透過讀取標籤上的條

碼來查詢同一件衣服在世界各地的訂價。

87

圖 4-19 價格標籤

資料來源:Columbia Business School

Inditex 並沒有清楚指出 Zara 的目標競爭者是哪些品牌。如果是把與其零售點

分佈相近的品牌當作目標競爭者,那麼 Zara 的訂價的確比菁英流行品牌低出許

出許多。但是就如先前提到的,報章雜誌與商業個案研究等文章都是把 Zara 與

Mango、H&M 與 Gap 相比。如果這些品牌是 Zara 實際的競爭者的話,那麼 Zara

的訂價只比 Mango 低。

總的來說,Zara 的價格帶在整個服飾零售業當中為中等至中上,品質為中等。

由於 Inditex 把 Zara 定位為快速流行產品,把產品的生命期限設定為能讓消費者

穿著十次(HBS),在品質上沒有太強烈的訴求。近來消費者對產品的品質頗有抱

88

怨,Inditex 也開始認真思考是否有提高產品品質的必要。不過基本上品質不是

Zara 的競爭基礎,其競爭基礎在於產品的款式設計多樣化、更新速度快。

Zara 的價格/品質策略為中等價格與中等品質的中價值策略,見表 4-6

表 4-6 訂價策略

價格

高 中 低

優勢策略 高價值策略 超價值策略

超價策略 中價值策略 良好價值策略

產

品

品

質

高

中

低 游離策略 欺瞞廉價策略 廉價策略

資料來源:本研究整理

(五)市場區隔策略

1.以消費者特性

承上點,Zara 不強調產品品質,而是專注在產品的設計與供貨的快速。目標顧

客群為將產品的流行度看成最重要的購買參考變數,而不是那些在乎品質或價格

高低的消費者。目標顧客群為不追求高品質或低價格的大眾市場。目標顧客的特

色為收入中等至中上、大多居住在都會區、有一定的教育程度、追求流行與變化,

且不想要花費太多金錢在單一件產品上,享受逛街嘗新的樂趣。可以由之前介紹

過消費者特性─「消費者追求流行的程度」來將 Zara 的目標顧客群與其他消費

族群做區隔,見圖 4-20。第 2 類到第 4 類的消費者都是 Zara 的目標顧客群。

89

圖 4-20 目標顧客群

資料來源:本研究改自服飾品牌管理實務

2.以產品特性

除了以目標消費者的特性作為市場區隔的基礎之外,還可以以產品本身的特性

將 Zara 與主要公認競爭者的定位相比較:1.價格與流行度 2. 年齡與穿著場合為

區隔:

2.1 價格與流行度(-Price vs.+ Price; -Fashion vs. +Fashion) :Zara 的產品

定位在流行性上遠超過其他平價服飾品牌,可以說是當中流行

性最強的品牌,見圖 4-21。

90

圖 4-21 市場區隔-價格與流行度

來源:參考Ghemawat, & Nueno, 2006. ZARA:Fast Fashion. Harvard Business School Cases.

2.2 年齡與穿著場合(-Young vs. +Young; -Casual vs. +Casual)

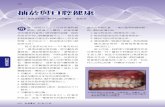

消費者會依其年齡與打算在哪些場合穿著衣服來選購服飾。四個平價品牌都是比

較年輕的。Gap 與 H&M 適合休閒活動或非正式場合、學生穿著。而 Zara 則是

強調無論什麼場合都可以在 Zara 找到需要的衣服。從小禮服到稍微休閒的服飾

都可以在 Zara 店裡找到。不過最多還是讓消費者可以在上班時穿著的衣服。

+Casual

-Casual

-Young +YoungBenetton

Gap

H&M

Zara

+Casual

-Casual

-Young +YoungBenetton

Gap

H&M

Zara

+Fashion

+Price

-Price

-Fashion

BenettonGap

ZaraH&M

91

圖 4-22 市場區隔-年齡與穿著場合

資料來源:改自Fraiman, & Singh, 2002. ZARA. Columbia Business school.

(六)重點價值活動:如圖 4-23,包括設計、生產、配送及零售。

圖 4-23 重點價值活動

資料來源:本研究整理

1.設計:

總部裡有一個融合三種領域的人才共 300 多個人組成的團隊,他們分別是設計

師、市場專家、採購與生產的經理們。組成能掌握消費者的喜愛與需求並考慮生

產成本與效率的設計團隊。Zara 設計師不是關在象牙塔裡,然後設計出一些大眾

無法輕易接受的大膽創作,而是要參考店面回饋的資訊,並和市場專家、採購與

生產的經理們一起討論,創造出可以快速製作出並為大眾喜愛的產品。等到設計

決定後,樣板馬上就在總部裡的工作室製作出來。這個團隊不只要設計出下一季

的產品,更要同時設計當季的款式。比例大約為下一季占 60%,當季占 40%。

當季設計的產品更能準確抓住消費者變化多端的喜好。

Zara 每年能夠設計出四萬款,篩選過後推出 11000 種新款服飾,是一般品牌的

五倍。Zara 公司 200 多名設計師的工作就是到巴黎、米蘭等地看高級訂製女裝

秀,從中汲取頂級設計師的智慧和理念,然後加以模仿製造。Zara 的設計師形容

自己就像海綿一樣,不斷地吸收從世界各地蒐集來,有關流行趨勢的資訊

(Vitzthum, 2001)。設計師的設計概念必須和市場專家討論並透過生產與產品專家

92

的成本與效率的考量後,才做成樣本。市場專家對於消費者的喜好有相當程度地

了解,各自負責某些地區。他們是總部從年資、經驗豐富的店經理中拔擢的人才,

在昇遷到總部前,都擔任過負責地區的店經理。這些專家和各自負責地區的店經

理保持著緊密的關係。隨時都用電話討論銷售情形,以隨時掌握市場的脈動。再

者因為曾擔任過店經理,每位市場專家都有能力解讀與運用各店每天傳送回總部

的銷售資料。因為 Zara 從一開始營業即對投資資訊科技的好處有深切的認同,

每位店經理利用手持行動電腦(handheld computer) 或 PDA,隨時將顧客意見直

接傳回公司總部。Zara 從產品的設計開始就徹底地實踐市場導向

(Market-Orientation)的理念,而非傳統的行銷導向(Marketing-Orientation)。

製造生產、配送、零售:也是 Zara 的重點價值活動,但內容在本節 (二)製造策

略 (三) 通路策略 部分已有分析,在此不贅述。

(七)技術策略

費城大學商業個案比賽中有篇個案將Zara形容為 “Fashion Follower, Industry

Leader”(Craig, Jones, & Niet, April 2, 2004)。在原創設計的技術上當然不如精英

流行品牌(Elite Fashion)如Gucci與Prada。在設計的技術上可以說是款式嫖竊者

(style piracy),在市場上與精英流行品牌的服裝秀裡搜尋靈感,再重新解讀款式,

以較差的材質與成本生產類似的設計。不過在經營模式與消費者區隔上,Zara

無疑地是個創新者。Zara在服飾零售業裡創造了一個全新的產品策略定位:「Fast

Fashion」。

二、個案在流行產業的定位

(三)快速流行

表 4-7 Zara 的定位:快速流行

定 位

High Fashion/ Elite Fashion Ready-to-Wear Fast Fashion

93

品 牌

Hermes LVMH 旗下品牌

Gucci Prada

Salvatore Ferragamo

Pierre Cardin Ralph Lauren

Dolce & Gabbana Kenzo

ZARA H&M

資料來源:本研究整理

(四)模仿者

以較差的布料做工模仿原創性高的精英流行品牌。

圖 4-24 Zara 的定位:模仿者

資料來源。Weller, S. October 2003. Fashion’s Influence on Garment Mass

Production: Knowledge, Commodities and the Capture of Value. Centre for Strategic

Economic Studies Victoria University, Melbourne AUSTRALIA.

94

第三節 核心能力與競爭優勢

Zara 的核心能力與競爭優勢為下列幾點:

一、快速回應(Quick Response)與供應鏈整合

Zara 無疑是一個以消費者需求為導向的服飾零售商。從最初原物料的採購到製

作流程上的創新(延後染布,在設計時決定顏色後才進行染布)到重新設計內部的

存貨流程、採用越庫作業到和整個供應鏈的夥伴建立長期關係,共用一個整合的

資訊科技系統(CAD、CAM),實踐彈性製造,以增加整條供應鏈的效率。從原物

料供應到最終製程品,最低庫存的策略,大幅降低需求預估錯誤的風險,加上零

售點管理策略一貫的配合,只有 Zara 能在季節開始後才開始生產占當季所有推

出產品 80%的產品,提高回應市場變動的能力與速度。零售點的電子銷售點管理

(EPOS)以及與總部的電子(EDI)數據交換提供總部整體銷售情況的回報,好讓總

部能夠依據銷售狀況決定服飾設計款式的更改與產量的變動。快速回應的能力讓

Zara 能夠一方面蒐集市場流行資訊,另一方面參照歷史銷售紀錄將精英流行品牌

的設計快速解讀,跨功能團隊就在總部以電腦輔助設計軟體(Computer aided

design, CAD)設計出款式,馬上裁布打版、以網路傳送給工廠。工廠以電腦輔助

製造(Computer aided manufacturing, CAM),確保成品與設計圖沒有差異。Zara

以創新式模仿的手法吸引大眾消費者的注意。而能夠實踐創新式模仿更是因為

Zara 前身就是一個成衣製造工廠而不是以零售起家。其向上整合了原料採購、染

整、剪裁以掌控回應市場的速度與彈性應變能力;向下整合了物流系統,以求產

品在製造完成到消費者手上不浪費任何時間;最後以自營店的方式掌握所有零售

點的銷售資料、以利設計與製造部門參考,整個運作過程是一個完美整合的服飾

零售供應鏈,而能達到快速回應、彈性生產。最終獲得低折價率,高毛利率與高