UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ... · Financiero, Ec. Marco Posso Zumárraga....

Transcript of UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE CIENCIAS ... · Financiero, Ec. Marco Posso Zumárraga....

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

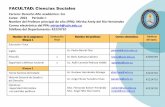

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

CONSEJO DE POSGRADO

POSGRADO DE CIRUGÍA GENERAL

Determinar la eficacia de los antibióticos enterales vs intravenosos para prevenir

infecciones postquirúrgicas de apendicectomía abierta en apendicitis fase III y IV con

peritonitis localizada.

Trabajo de Investigación previo a la obtención del Título de:

Especialista en Cirugía General

AUTOR: Apolo Romero Erik Xavier.

DIRECTOR Y ASESOR METODOLÓGICO: Fabricio González Andrade, MD, PhD

QUITO, 2018.

i

Derechos de autoría

Yo Erik Xavier Apolo Romero en calidad de autor del trabajo de investigación;

“DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS ANTIBIÓTICOS ENTERALES VS INTRAVENOSOS

PARA PREVENIR INFECCIONES POSTQUIRÚRGICAS DE APENDICECTOMÍA ABIERTA

EN APENDICITIS FASE III Y IV CON PERITONITIS LOCALIZADA”, autorizo a la

Universidad Central del Ecuador a hacer uso de su contenido total o parcial que me

pertenece, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden con excepción de la presente

autorización seguirán vigentes a mi favor de conformidad con lo establecido en los

artículos 5, 6, 8, 19, y demás pertinentes a la ley de propiedad intelectual y su

reglamento.

También autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la digitación y

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual de conformidad

con lo dispuesto en el Art. 144 de la ley Orgánica de Educación Superior.

Firma.

_______________________

Erik Xavier Apolo Romero

CC. Nº 0704898444

ii

Aprobación del tutor del trabajo de titulación

Yo, Fabricio González Andrade en mi calidad de tutor del trabajo de titulación,

modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por ERIK XAVIER APOLO ROMERO;

cuyo título es: Determinar la eficacia de los antibióticos enterales vs intravenosos

para prevenir infecciones postquirúrgicas de apendicectomía abierta en

apendicitis fase III y IV con peritonitis localizada, previo a la obtención de Grado de

Especialista en Cirugía General; considero que el mismo reúne los requisitos y

méritos necesarios en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a

la evaluación por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo

APRUEBO, a fin de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de

titulación determinado por la Universidad Central del Ecuador.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de mayo del 2018.

_____________________________________

Fabricio González Andrade, MD, PhDDOCENTE – TUTORC.C. 1709779423

iv

Dedicatoria

Dedico este trabajo de titulación a mis padres; Leopoldo Apolo y Petita

Romero, ya que gracias a los sabios consejos, enseñanzas, ejemplos y el apoyo total

que me han dado durante toda mi vida, he podido culminar con éxito mis estudios.

A mi esposa Sandra Pesántez por el apoyo incondicional que me brindó

desde el primer hasta el último día de este largo camino, y a pesar de la distancia ha

sido uno de los pilares más importantes en mi vida.

A mi hijo Dante Xavier que al nacer me cambió la vida, y me dio una razón

más para cumplir todas mis metas y nunca declinar ante algún obstáculo.

A mis hermanos: Priscila, Kelvin y Leidy, que he podido contar con ellos

cuando los he necesitado y son parte fundamental en mi vida.

A mis Sobrinos; Ronald, Nayeli, Josegui, Romina y Aron, que han sido parte

de mi inspiración para cumplir esta meta, y que me vean como ejemplo a seguir.

A mis cuñados; Guillermo, Rubén y Yodi; que son parte importante de mifamilia.

A mis demás familiares y amigos con los cuales también he podido contar, y

han compartido con alegría el inicio de este sueño que ahora he podido cumplir.

v

Agradecimiento

El presente trabajo de tesis le agradezco a Dios primeramente, por darme

salud, sabiduría, fortaleza y poder cumplir con este sueño tan anhelado.

A mis padres, esposa, hijo, hermanos, sobrinos y cuñados, por su apoyo

incondicional siempre, sin ellos nada de esto hubiese sido posible.

A la Universidad Central del Ecuador por darme la oportunidad de estudiar y

ser un excelente profesional.

Al señor rector de la Universidad Central del Ecuador, el Dr. Fernando

Sempértegui Ontaneda.

Al señor vicerector Académico y de Investigacion de la Universidad Central

del Ecuador, el Dr. Nelson Rodríguez Aguirre. Al señor Vicerrector Administrativo y

Financiero, Ec. Marco Posso Zumárraga.

Al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central

del Ecuador, el Dr. Ramiro López Pulles.

Al señor Director del Consejo de Posgrado de la Universidad Central del

Ecuador, el Dr. Teodoro Barros.

Al señor Coordinador del Posgrado de Cirugía General de la Universidad

Central del Ecuador, el Dr. Ángel Alarcón.

También me gustaría agradecer a mis profesores de Escuela, Colegio y

Pregrado, porque todos han aportado con un granito de arena a mi formación, y en

especial a los profesores de Posgrado, los doctores: Miguel Moyón, Patricio

Toapanta, Antonio Torres, Luis Checa, Jorge Piedra, Mario Chaves y Mario Montalvo.

Al servicio de Cirugía General del Hospital Enrique Garcés donde realicé mi

trabajo de titulación, en especial a los doctores Cesar Palacios y Milton Fonseca

A mis compañeros del Posgrado; Carlos Nuñez, Reynaldo Moncayo, Félix

Plaza, Patricio Gálvez, Jaime Tinoco y Juan Carlos Cadena con los cuales compartí

gratas experiencias a lo largo de este camino.

vi

Índice general

Derechos de autoría i

Aprobación del tutor del trabajo de titulación ii

Aprobación del protocolo de investigación iii

Dedicatoria iv

Agradecimiento v

Índice general vi

Índice de tablas ix

Índice de gráficos x

Índice de anexos xi

ABSTRACT xiii

CAPÍTULO I 1

1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1

1.1 Planteamiento del Problema 1

1.2 Justificación 1

1.3 Pregunta clínica de investigación 2

1.4 Hipótesis 3

1.5 Propósito u objetivo general 3

1.6 Objetivos específicos 3

CAPÍTULO II 4

2 MARCO TEÓRICO 4

2.1 Apendicitis Aguda 4

2.2 Anatomía 5

2.3 Epidemiología 5

2.4 Causas 5

2.5 Manifestaciones clínicas 6

vii

2.6 Diagnóstico 7

2.7 Tratamiento en sala de emergencias 9

2.8 Complicaciones de la apendicitis aguda 10

2.9 Factores de riesgo de complicaciones de la apendicitis aguda 11

2.10 Profilaxis Antibiótica 12

2.11 Infección de sitio quirúrgico 17

CAPÍTULO III 20

3. SUJETOS Y MÉTODOS 20

3.1 Diseño de la investigación 20

3.2 Proceso de selección de la muestra 20

3.3 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 213.3.1 Criterios de inclusión 213.3.2 Criterios de exclusión 213.3.3 Criterios de eliminación 22

3.4 Métodos específicos 23

3.5 Criterios éticos 23

3.6 Recolección, análisis y valoración de datos 24

CAPÍTULO IV 25

4. RESULTADOS 25

4.1 Características demográficas 25

4.2 Prevención de infección de sitio quirúrgico. 29

4.3 Análisis multivariado 31

CAPÍTULO V 34

5. DISCUSIÓN 34

5.1 Sobre las características demográficas. 34

5.2 Sobre la prevención de infección de sitio quirúrgico 40

5.3 Sobre los factores de riesgo de infección de sitio quirúrgico. 42

CAPÍTULO VI 44

viii

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 44

6.1 Conclusiones 44

6.2 Recomendaciones 45

Tabla de correlación metodológica 46

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48

Anexos 55

ix

Índice de tablas

Tabla 1 Distribución de las características generales de la muestra del estudio en elHospital Enrique Garcés, en el periodo de Enero a Septiembre del 2017 25Tabla 2 Distribución de las características basales en los grupos del estudio deacuerdo a la vía de administración de antibióticos en el Hospital Enrique Garcés, enel periodo de Enero a Septiembre del 2017. 27Tabla 3 Distribución del comportamiento de los leucocitos a las 72 horas detratamiento con antibióticos orales o intravenosos del estudio en el Hospital EnriqueGarcés, en el periodo de Enero a Septiembre del 2017. 30Tabla 4 Distribución de factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico en elanálisis multivariado del estudio en el Hospital Enrique Garcés, en el periodo deEnero a Septiembre del 2017 31

x

Índice de gráficos

Gráfico 1 Tasa de infecciones de sitio quirúrgico de acuerdo al tipo de tratamientoantibiótico recibido del estudio en el Hospital Enrique Garcés, en el periodo deEnero a Septiembre del 2017. 29Gráfico 2 Tasa de infecciones de sitio quirúrgico de acuerdo al grado de apendicitishallado en el estudio del Hospital Enrique Garcés, en el periodo de Enero aSeptiembre del 2017. 32Gráfico 3 Gráfico de caja para el tiempo en terapia y tiempo de estanciahospitalaria; en A Días de administración de antibióticos, en B Días de estanciahospitalaria de acuerdo al grupo de terapia antibiótica enteral vs. Intravenosa delestudio en el Hospital Enrique Garcés, en el periodo de Enero a Septiembre del2017. 33

xi

Índice de anexos

Anexo A Flujograma del proceso de investigación 55Anexo B Formulario de recolección de información 56Anexo C Modelo de Consentimiento Informado 57Anexo D Certificado de Abstract 59Anexo E Curriculum vitae del autor 60

xii

TITULO: Determinar la eficacia de los antibióticos enterales vs intravenosos paraprevenir infecciones postquirúrgicas de apendicetomía abierta en apendicitis fase IIIy IV con peritonitis localizada.

Autor: Md. Erik Xavier Apolo RomeroDirector de Tesis y Asesor metodológico: Fabricio Gonzáles, MD, PhD

RESUMEN

Contexto: En la apendicitis aguda complicada no existe consenso sobre el uso y lavía de administración de los antibióticos en el postoperatorio. Objetivo: Determinarque los antibióticos vía oral tienen la misma eficacia que los antibióticosintravenosos para prevenir las infecciones postquirúrgicas de apendicectomíaabierta en apendicitis fase III y IV con peritonitis localizada y pueden remplazar a losmismos. Metodología: Estudio epidemiológico, observacional, analítico, de casos ycontroles. Se realizó en 204 pacientes sometidos a apendicectomía abierta porapendicitis fase III y IV con peritonitis localizada, divididos en dos grupos, uno querecibió antibióticoterapia vía oral y otro grupo recibió antibióticoterapiaintravenosa en el postquirúrgico. Se evaluó la incidencia de infección de sitioquirúrgico, días de hospitalización y de antibióticoterapia. Resultados: La tasa globalde infección de sitio quirúrgico fue del 8,8%. En el grupo de antibióticos vía oral fuede 5,9%, comparado con 11,8% del grupo intravenoso, no hubo diferenciasignificativa entre ambos grupos (IC 95%: -2,8, 14,6%; p=0,22). Los días dehospitalización y de antibióticoterapia fueron significativamente menor para elgrupo de antibióticos vía oral, el tiempo medio fue de 4 y 3 días respectivamente,comparado con el grupo intravenoso, el tiempo medio fue de 6 días (p<0.001) y 4días (p<0.001) respectivamente. La apendicitis fase IV con peritonitis localizada tuvouna relación significativa (p<0,01) con el riesgo de infección de sitio quirúrgicocomparada con la apendicitis aguda fase III. Conclusiones: El riesgo de infección desitio quirúrgico fue similar con antibióticoterapia vía oral o intravenosa. Losantibióticos enterales pueden disminuir los días de hospitalización y deantibióticoterapia.

PALABRAS CLAVE: APENDICITIS, AGENTES ANTI-BACTERIANOS, APENDICECTOMÍA,INFECCIÓN DE SITIO QUIRÚRGICO, APÉNDICE.

xiii

TITLE: Determining the effectiveness of enteral antibiotics, compared to intravenousantibiotics, in preventing postoperative open appendectomy infections in phase IIIand phase IV appendicitises with localized peritonitis.

Author: Md. Erik Xavier Apolo RomeroThesis Director and Methodology Advisor: Fabricio Gonzáles, MD, PhD

ABSTRACT

Context: There is no consensus on the use and route of administration of antibioticsin the postoperative stage of complicated acute appendicitis. Objective: Todetermine whether oral antibiotics are as effective as intravenous antibiotics inpreventing surgical site infections in complicated appendicitis. Methodology: This isan epidemiological, observational, analytical case-and-control study conducted on204 patients subjected to open appendectomies due to phase III and phase IVappendicitises with localized peritonitis. The patients were divided into two groups:one received oral administration of antibiotics and the other received intravenousadministration of antibiotics, both postoperatively. The study assessed the incidenceof surgical site infections, hospital stay (days) and duration of antibiotic therapy.Results: The overall rate of surgical site infections was 8.8%. In the groupadministered antibiotics orally the incidence was 5.9%, compared to 11.8% in theintravenous group; there was no statistically significant difference between bothgroups (CI 95%: -2.8, 14.6%; p=0.22). However, hospital stay and antibiotic therapywere significantly lower in the oral administration group, with an average of 4 and 3days, respectively, compared to the intravenous administration group, where theaverages were 6 days (p<0.001) and 4 days (p<0.001), respectively. Phase IVappendicitises with localized peritonitis had a significant relation (p<0.01) with therisk of developing surgical site infections compared to phase III appendicitises.Conclusions: The risk of surgical site infection was similar in both assessed groups,though enteral antibiotics may reduce hospital stay and duration of antibiotictherapy.

KEYWORDS: APPENDICITIS/ ANTIMICROBIAL AGENTS/ APPENDECTOMY/ SURGICALSITE INFECTION/ APPENDIX.

1

CAPÍTULO I

1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema

Aproximadamente el 8% de las personas desarrollan apendicitis aguda (AA)

en algún momento de su vida 1, con una incidencia de aproximadamente 11/10.000

habitantes por año 2. La AA ocurre con mayor frecuencia en la segunda y tercera

décadas de vida, con proporción de hombres a mujeres de 1.4: 1 3.

La AA aguda constituye la urgencia más frecuente en cirugía general, y su

pronóstico es favorable cuando se interviene precozmente. Un tercio de los

pacientes tiene apendicitis aguda complicada (AAC), y esta es la principal causa de

muerte en cirugía general 4.

El manejo de antibióticoterapia en el postquirúrgico de apendicitis aguda

simple (AAS) no se recomienda, y en las AAC se recomienda de tres a cinco días para

prevenir la incidencia de infección de sitio quirúrgico.

En algunos hospitales del mundo utilizan antibióticos enterales en el

postquirúrgico de AAC, y demuestran igual eficacia que los antibióticos intravenosos

para prevenir la infección de sitio quirúrgico y además disminuye la estancia

hospitalaria.

1.2 Justificación

La AA es la patología más frecuente en sala de emergencia de cirugía general

en el mundo y Ecuador no es la excepción, por lo que la apendicectomía es la cirugía

de emergencia que más se practica en los Hospitales de nuestro País.

2

La infección de sitio quirúrgico es la complicación más frecuente en la

apendicectomía, y aumenta considerablemente en la AAC, por lo que se recomienda

generalmente antibióticoterapia por 3-5 días 3. Sin embargo, no hay evidencia firme

sobre la vía de administración, usualmente administración intravenosa durante 48 h,

luego administración oral 3.

Hay estudios en los cuales administran antibióticos enterales en el

postquirúrgico de AAC, y presenta la misma eficacia para prevenir la infección de

sitio postquirúrgico, además una disminución de la estancia hospitalaria y

disminución de costos en estos pacientes 4.

En el Ecuador no se ha realizado un estudio de este tipo, lo que nos motiva a

realizar el presente estudio, y determinar la eficacia de los antibióticos vía oral para

prevenir la infección de sitio quirúrgico de apendicectomía abierta en AAC y así

demostrar que son seguros; además disminuye la estancia hospitalaria y el dolor por

ausencia de dispositivo intravenoso.

1.3 Pregunta clínica de investigación

P: pacientes adultos de 18 a 75 años, de ambos sexos, con diagnóstico de

apendicitis aguda fase III y IV con peritonitis localizada, sometidos a apendicectomía

abierta.

I: antibióticoterapia vía oral.

C: antibióticoterapia vía oral vs antibióticoterapia intravenosa.

O: los antibióticos vía oral presentan igual eficacia que los intravenosos y

pueden remplazar a los mismos.

3

1.4 Hipótesis

Los antibióticos enterales presentan igual eficacia que los intravenosos para

prevenir infecciones postquirúrgicas de apendicectomía abierta en apendicitis fase

III y IV con peritonitis localizada, y pueden remplazar a los mismos.

1.5 Propósito u objetivo general

1. Determinar que los antibióticos vía oral tienen la misma eficacia que los

antibióticos intravenosos para prevenir las infecciones postquirúrgicas de

apendicectomía abierta en apendicitis fase III y IV con peritonitis localizada y pueden

remplazar a los mismos.

1.6 Objetivos específicos

1. Determinar que los antibióticos vía oral pueden reducir los días de

hospitalización en comparación con los antibióticos intravenosos en la apendicitis

complicada.

2. Determinar que los antibióticos vía oral pueden reducir los días de

tratamiento antibiótico postquirúrgico en comparación con los antibióticos

intravenosos en la apendicitis complicada.

3. Evaluar los factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico en la

apendicitis complicada.

4

CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Apendicitis Aguda

“Se conoce como apendicitis aguda a la inflamación del apéndice cecal que

inicia con obstrucción de la luz apendicular, lo que trae como consecuencia un

incremento de la presión intraluminal por el acúmulo de moco asociado con poca

elasticidad de la serosa” 5.

Es la primera causa de consulta de emergencia (no traumática) a los servicios

de cirugía general. En el Ecuador, de acuerdo con lo planteado por el Instituto

Nacional de Estadísticas y Censos 6, ocupa la tercera causa de morbilidad general y la

primera en el sexo masculino.

Se presenta con mayor frecuencia antes de los 40 años, y es más frecuente

en los hombres. El diagnóstico es eminentemente clínico, y se basa en la anamnesis

y el examen físico, aunque, en algunos casos no es suficiente la clínica, y debe

recurrirse a medios de diagnóstico por imágenes y a exámenes de laboratorio.

La AA sigue siendo una de las emergencias quirúrgicas más comunes en los

Estados Unidos, con más de 250.000 casos diagnosticados cada año 7. El riesgo a

largo plazo de desarrollar AA es de 8,6% en hombres y 6,7% en mujeres, con una

tasa de apendicectomía total de 12% en hombres y 23% en mujeres 7. La perforación

aumenta la tasa de mortalidad de AA de 0,0002% a 3% y aumenta la morbilidad de

3% a 47% 7. Este aumento en las complicaciones asociadas con apendicitis y

perforación avanzada ha llevado a la enseñanza quirúrgica tradicional de que una

5

tasa de apendicectomía negativa del 20% es aceptable para equilibrar la necesidad

de un diagnóstico precoz y evitar la perforación 7.

2.2 Anatomía

El apéndice vermiforme se encuentra en la base del ciego, cerca de la válvula

ileocecal, donde las tenías del colon convergen en el ciego, y suelen ser una

referencia anatómica útil para identificar a este último. El apéndice puede variar de

longitud de menos de 1 cm a más de 30 cm; casi todos los apéndices tienen 6 a 9 cm

de largo 8, 9. Se han descrito ausencia, duplicación y divertículos apendiculares. La

pared apendicular contiene todas las capas de la pared colónica: mucosa,

submucosa, muscularis (longitudinal y circular) y cubierta serosa 8, 9.

2.3 Epidemiología

La apendicitis aguda ocurre a una tasa de alrededor de 90-100 pacientes por

100 000 habitantes por año en los países desarrollados 10.

La incidencia máxima suele ocurrir en la segunda o tercera década de vida, y

la enfermedad es menos común en ambos extremos de edad. La mayoría de los

estudios muestran un ligero predominio masculino. Se reportan diferencias

geográficas, con un riesgo de apendicitis de por vida de 16% en Corea del Sur, 9% en

los Estados Unidos y de 1,8% en África 10.

2.4 Causas

La obstrucción luminal directa puede causar apendicitis (a menudo por un

fecalito, hiperplasia linfoide y raramente por un tumor apendicular o cecal).

También se sabe que varios agentes infecciosos desencadenan o se asocian con

apendicitis. Las teorías recientes se enfocan en factores genéticos, influencias

ambientales e infecciones 10.

6

2.5 Manifestaciones clínicas

El dolor abdominal es el síntoma más común, y se informa en casi todos los

casos confirmados de apendicitis. La presentación clínica de la apendicitis aguda se

describe con la presencia de los siguientes síntomas clásicos: Dolor abdominal en

cuadrante inferior derecho, anorexia, náuseas y vómitos.

El paciente describe el dolor abdominal como el primer síntoma. El dolor es

típicamente periumbilical con migración posterior al cuadrante inferior derecho (50

a 60% de los casos) 10. Las náuseas y vómitos, si ocurren, generalmente siguen al

inicio del dolor. Los síntomas relacionados con la fiebre generalmente ocurren más

tarde en el transcurso de la enfermedad.

En muchos pacientes, las características iniciales son atípicas o no

específicas, y pueden incluir: Indigestión, flatulencia, irregularidad intestinal, diarrea

y malestar general 10.

Debido a que los primeros síntomas de la apendicitis suelen ser sutiles, los

pacientes y los médicos pueden minimizar su importancia. Los síntomas de la

apendicitis varían dependiendo de la ubicación de la punta del apéndice. Por

ejemplo, un apéndice anterior inflamado produce dolor marcado localizado en el

cuadrante inferior derecho, mientras que un apéndice retrocecal puede causar un

dolor abdominal sordo. La localización del dolor también puede ser atípica en

pacientes que tienen la punta del apéndice situada en la pelvis, que puede causar

sensibilidad debajo del punto de McBurney, también pueden presentar polaquiuria

y disuria o síntomas rectales, tales como tenesmo y diarrea 10.

7

2.6 Diagnóstico

Para diagnosticar las complicaciones, deben tenerse en cuenta el

interrogatorio, el examen físico y los exámenes paraclínicos (de laboratorio e

imágenes, específicamente la biometría hemática, con conteo de leucocitos y

determinación de reactantes de fase aguda).

Interrogatorio: Debe precisarse el tiempo de evolución de los síntomas, el

tipo de dolor (tipo cólico o continuo), la localización e intensidad del mismo, los

cambios es la localización o intensidad. No deben perderse de vista la relación de los

síntomas que acompañan al dolor abdominal, como las náuseas, los vómitos o la

fiebre. En los casos en los que se describa un empeoramiento de los síntomas en las

últimas 12 a 24 horas, el médico debe siempre pensar que pueda tratarse de una

apendicitis aguda complicada.

Examen físico: El examen físico debe ser general, regional y por aparatos o

sistemas, siempre poniendo gran énfasis en los signos propios de esta entidad,

además de comprobar los signos vitales, el estado hemodinámico y neurosensorial

del paciente. Debe realizarse una inspección general, en busca de palidez,

sudoración, o facie dolorosa. Debe hacerse un examen minucioso del abdomen,

constatar el estado del abdomen, si hay distensión, o cambio de coloración de la

pared abdominal, si el paciente es capaz de seguir los movimientos respiratorios y

los golpes de tos. Verificar el estado del paciente, pues una inmovilidad marcada

pudiera asociarse a irritación del peritoneo.

La palpación debe realizarse gentilmente, de manera tal que el paciente no

tenga la necesidad de defenderse, verificar si existe contracción involuntaria en la

musculatura abdominal. Debe realizarse de forma superficial y profunda,

comprobando las zonas dolorosas y empastadas en el abdomen. Existen algunos

8

puntos que son fundamentales para realizar el diagnóstico clínico de la apendicitis

aguda. El tacto rectal y vaginal (en caso de las mujeres) no debe pasarse por alto en

la evaluación clínica de estos pacientes, pues aporta datos mediante el dolor en el

fondo de saco de Douglas, que traduce irritación peritoneal 3.

Son conocidas también las triadas diagnósticas de Murphy y de Dieulafoy:

Triada de Murphy:

Dolor abdominal, náuseas y vómitos, y fiebre.

Triada de Dieulafoy:

Hiperestesia cutánea en región inguinal derecha -defensa muscular en región

inguinal derecha -dolor provocado en región inguinal derecha 11.

Signos clínicos para el diagnóstico de apendicitis aguda, citaremos los siguientes:

a) Signo de Aarón: Sensación de dolor en el epigastrio o en la región

precordial por la presión en el punto de McBurney.

b) Signo de Bloomberg; Dolor provocado al descomprimir bruscamente la

fosa iliaca derecha.

c) Signo de Rovsing: La presión en el lado izquierdo sobre un punto

correspondiente al de McBurney en el lado derecho, despierta dolor en este (al

desplazarse los gases desde el sigmoides hacia la región ileocecal se produce dolor

por la distensión del ciego).

d) Signo de Gueneau de Mussy: Es un signo de peritonitis, se investiga

descomprimiendo cualquier zona del abdomen y despertando dolor.

9

e) Prueba del Psoas: Se lo coloca al paciente en decúbito lateral izquierdo e

hiperextensión de la cadera, lo cual le provoca dolor. Es positiva cuando el foco

inflamatorio descansa sobre este músculo.

f) Signo de Roque, La presión continua en el punto de McBurney provoca en

el varón el ascenso del testículo derecho por contracción del cremáster

Exámenes complementarios: El diagnóstico de apendicitis aguda es clínico

hasta en el 75% de los pacientes, sin embargo, en la práctica médica moderna es

necesario realizar estudio por imágenes, sobre todo en los pacientes en los que se

sospecha alguna complicación. La ecografía es el método más utilizado, aunque en

algunos casos se precisa la realización de Tomografía Axial Computarizada, para

definir mejor la magnitud de la afectación 10.

Dentro de los exámenes de laboratorio, en caso de complicaciones se

detectará una leucocitosis superior a los 15 000 células/mm3, con presencia de

células inmaduras, puede hallarse un incremento de los reactantes de fase aguada

como la Proteína C Reactiva 10.

2.7 Tratamiento en sala de emergencias

El uso de analgésicos opioides, como la morfina, no ha demostrado interferir

con los hallazgos al examen físico, o con el diagnóstico, por lo que debe ser utilizado

para aliviar el dolor en el departamento de emergencias.

La apendicetomía por vía laparoscópica o abierta es el tratamiento de

elección recomendado en todos los casos de apendicitis aguda no complicada o

complicada. De acuerdo con el Colegio Americano de Cirujanos, esto es un

procedimiento con bajo índice de complicaciones y es el tratamiento de primera

línea para la apendicitis aguda.

10

La apendicetomía por vía laparoscópica se relaciona con menor incidencia de

complicaciones postoperatorias precoces y tardías, además de mostrar una menor

mortalidad y morbilidad que la apendicetomía abierta. Otra de las ventajas es que el

dolor postoperatorio y el tiempo de recuperación son menores.

Se sabe además que la demora para realizar la apendicetomía, una vez que el

paciente ha sido diagnosticado, incrementa la probabilidad de perforación y

gangrena, por lo que esta debe realizarse en el menor tiempo posible, una vez que

el paciente arribe al departamento de emergencias.

2.8 Complicaciones de la apendicitis aguda

Las complicaciones más frecuentes de la apendicitis aguda son la gangrena,

la perforación, la peritonitis local (absceso apendicular), la peritonitis diseminada, y

la pileflebitis 5.

Apendicitis gangrenosa: Se dice de la apendicitis que se acompaña de

“ulceración hemorrágica en la mucosa, de color negro verdosa, en todo el espesor

de la pared del apéndice” 7 debido a una trombosis intramural venosa y arterial. Es

una de las complicaciones más frecuentes de la apendicitis aguda.

Apendicitis Perforada: Es la complicación que más se relaciona con el tiempo

de evolución de los síntomas, se asocia además a las edades extremas de los

pacientes. El diagnóstico de perforación se sospecha en casos en que la duración de

los síntomas es superior a un día, fiebre elevada, por encima de los 38 grados y el

conteo de leucocitos superior a 15 000 células/mm3 4.

Peritonitis Focal: Es cuando la apendicitis perforada resulta bloqueada por

las asas intestinales cercanas o por el epiplón mayor. Este diagnóstico debe

sospecharse en pacientes en los que el cuadro doloroso haya sobrepasado las 24

11

horas de evolución y exista además elevación importante de la temperatura

corporal, incremento de la cifra de leucocitos y a la palpación del abdomen se

constata una tumoración blanda el cuadrante inferior derecho. Esta complicación

ocurre cuando no se realiza de forma temprana el diagnóstico de una apendicitis

aguda 8.

Peritonitis Difusa Apendicular: Es la inflamación del peritoneo que se

produce secundariamente a una apendicitis aguda. Se conoce como un “Proceso

séptico de la cavidad abdominal donde las bacterias, toxinas y esfacelos invaden 2 o

más compartimientos abdominales” 1.

Pileflebitis: Se conoce como pileflebitis a la “tromboflebitis séptica de la vena

porta y/o de sus ramas, de manera aguda y generalmente como complicación de

procesos inflamatorios intraabdominales o de intervenciones quirúrgicas en

pacientes con discrasias sanguíneas” 9. Es causada por procesos inflamatorios dentro

de la cavidad abdominal de severidad moderada a intensa, se presenta

infrecuentemente, pero se relaciona con una mortalidad elevada.

2.9 Factores de riesgo de complicaciones de la apendicitis aguda

Dentro de los factores que incrementan la posibilidad de que una apendicitis

aguda se complique se pueden citar la demora del paciente en acudir a consulta de

emergencias, y la automedicación 2, también se reconoce que las edades extremas

de la vida, las comorbilidades, especialmente diabetes mellitus, obesidad e

inmunosupresión se asocian a mayor prevalencia de complicaciones.

También se ha dicho que existen grupos poblacionales en los que el

diagnóstico de apendicitis aguda se dificulta y por tanto, tienen mayores

posibilidades de complicarse debido a un diagnóstico tardío, estos grupos serían los

12

menores de diez años, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y los pacientes

con deterioro de sus funciones cognitivas 4.

2.10 Profilaxis Antibiótica

Se entiende como profilaxis de infección de sitio quirúrgico, a la prevención

de infecciones secundarias a la cirugía. Esta puede ser primaria, secundaria, o puede

también ser un tratamiento de erradicación. La profilaxis primaria hace referencia a

la prevención de una infección inicial. Cuando se habla de profilaxis secundaria, se

refiere a la prevención de la recurrencia o reactivación de una infección

preexistente. Por otra parte, la erradicación se refiere a la eliminación de un

microorganismo colonizante para prevenir el desarrollo de infecciones 12.

A pesar de que la apendicitis aguda es un motivo de consulta frecuente en

emergencias quirúrgicas, no existe un consenso uniformemente aceptado sobre los

medicamentos a elegir, la duración del tratamiento y la vía de administración, para

la profilaxis antibiótica, tanto en los casos de apendicitis no complicada como

complicada. La apendicitis se relaciona con amplia variedad de gérmenes patógenos,

en los que se incluyen baterías aerobias y anaerobias. El tratamiento profiláctico

generalmente se elige de forma empírica, con cobertura a gérmenes anaerobios,

debido a que estos están en el tracto digestivo 13.

En el caso de los pacientes adultos y en niños mayores, la combinación de

metronidazol y antibióticos de espectro reducido, ha demostrado ser efectiva, en el

tratamiento de las infecciones intraabdominales relacionadas con apendicitis

complicadas. Algunas publicaciones recientes señalan que el tratamiento en

monoterapia con antibióticos de espectro reducido ha mostrado ser tan eficiente

como el tratamiento con varios fármacos. El tratamiento en monoterapia con

13

Ertapenem es de utilidad en la apendicitis aguda, tanto en pacientes adultos como

en pediatría 14.

Existe consenso internacional, de que, en los casos que se trate o sospeche

de una apendicitis aguda en fases III o IV, el tratamiento profiláctico con

antimicrobianos es mandatorio, en algunas de las guías aceptadas, se recomienda

utilizar metronidazol, además de un aminoglucósido, y en algunos casos, se

recomienda un tercer fármaco. A pesar de esto, la tendencia más reciente es a

utilizar la menor cantidad de fármacos posibles, apostando a los de espectro

reducido sobre los medicamentos de amplio espectro.

Existen varias opiniones sobre el mejor esquema de profilaxis de las

infecciones relacionadas con la apendicectomía, dentro de los más aceptados está el

uso de cefalosporinas de primera generación como la cefazolina, o de tercera

generación. También se han usado las cefalosporinas de primera generación

combinadas con metronidazol o aminoglucósido como la gentamicina con cualquier

fármaco útil frente a anaerobios 15. A pesar de que existen evidencias suficientes de

que el uso de antimicrobianos en la profilaxis quirúrgica disminuye la incidencia de

infecciones de sitio quirúrgico y de otras complicaciones infecciosas, aún se habla en

la comunidad científica del mal uso de estos fármacos, por lo que este es un tema en

constante discusión 16.

Según se expone en las Guías de la Sociedad Americana de Infecciones

Postquirúrgicas y de Enfermedades Infecciosas 17, la profilaxis antibiótica debe

comenzarse inmediatamente después de concretar el diagnóstico, pero, en la

práctica, esta decisión queda muchas veces a criterio del cirujano, ya sea porque no

está normado en el hospital, o por desconocimiento o inobservancia de las normas.

Cualquiera que sea el motivo de esto, se relaciona con un incremento de la tasa de

infección de sitio quirúrgico.

14

La profilaxis antibiótica está indicada en pacientes en los que se realizarán

procedimientos con heridas quirúrgicas clasificadas como limpias-contaminadas,

contaminadas o sucias/infectadas. En el caso de las cirugías limpias, el uso de

antibióticos profilácticos no ha demostrado ser efectivo para la disminución de la

incidencia de infección de sitio quirúrgico.

La selección del agente antibiótico debe cumplir algunos criterios, como ser

activos frente a la mayoría de los gérmenes patógenos relacionados con la cirugía

que se realizará, debe tenerse en cuenta que deben ser administrados en la dosis

correcta, con los intervalos necesarios, según las características farmacodinámicas y

farmacocinéticas del antibiótico, debe ser un medicamento seguro, para lo que

deben tenerse en cuenta: los efectos adversos potenciales, las interacciones

farmacológicas potenciales, las contraindicaciones y las alergias del paciente. Una

práctica segura es administrar el medicamento por el menor tiempo posible, para

evitar la aparición de efectos adversos 18.

Otro buen proceder en este sentido, es la selección de un antimicrobiano con

un espectro de acción estrecho, de acuerdo al procedimiento quirúrgico específico

que se vaya a realizar. La vancomicina, (en la prevención de la infección por S.

aureus, resistente a la meticilina (MRSA), no debe ser un medicamento de uso

rutinario, pero pudiera considerarse como parte de la prevención en los casos

conocidos de colonización por este germen, o en alto riesgo de la misma, o cuando

se han identificado en la institución casos de infección de sitio quirúrgico por estos

gérmenes 19.

En los casos de colonización conocida por gérmenes multidrogoresistentes, la

decisión del fármaco a elegir debe basarse en el perfil de susceptibilidad del

antimicrobiano, los factores propios del hospedero, el tipo de procedimiento a

15

realizar, y la proximidad del sito quirúrgico a la zona en la que se conoce está la

colonización por estos agentes.

En los pacientes que han estado recibiendo tratamiento antibiótico

prolongado, por infecciones remotas, debe considerarse ofrecer dosis extra de

antibióticos una hora antes de la cirugía, si es que el medicamento que estaba

tomando es apropiado para este propósito, en caso de no ser apropiado para la

profilaxis quirúrgica, debe ofrecerse uno que sea útil para este propósito.

La primera dosis del antibiótico profiláctico debe administrarse en los 60

minutos previos al acto quirúrgico. En los casos en los que se utilice vancomicina o

aminoglucósidos, la primera dosis debe preceder unos 120 minutos a la cirugía,

debido a los tiempos de infusión tan prolongados que tienen estos fármacos.

Después de la cirugía, el uso de antimicrobianos no es necesaria en la

mayoría de los casos, solo a excepción de las cirugías sucias, en los que el riesgo de

infección postoperatoria es elevado. El tiempo recomendado de la profilaxis

antibiótica es menor a las 24 horas, suele extenderse hasta 48 horas en los casos de

cirugía cardiotorácica.

Otras consideraciones importantes es en pacientes obesos, en los que se

sabe que las concentraciones sérica y tisular de los antibióticos puede variar, en

comparación a los pacientes normopesos, esto, puede incrementarse cuando se

usan medicamentos con gran lipofilia. A pesar de esto, aun en la actualidad existe

controversias sobre si debe utilizarse el peso ideal o el actual en los pacientes

obesos para calcular la dosis de antibióticos, ya que si se calcula basado en el peso

ideal, pudiera resultar en una concentración subterapéutica, sérica y tisular, cuando

se usan medicamentos lipofílicos. Por otra parte, si el cálculo se realiza a partir del

16

peso actual, pudiera obtenerse una dosis excesiva, si se trata de medicamentos

hidrosolubles.

En las cirugías en las que el tiempo quirúrgico sea muy prolongado, debe

prestarse especial atención, ya que la redosificación de los antibióticos, pudiera

superarse la dosis recomendada. Otro aspecto a tener en cuenta en la profilaxis

antibiótica, son los efectos secundarios que pueden asociarse a los antimicrobianos.

Los efectos adversos específicos difieren, de acuerdo al agente utilizado.

La colitis pseudomembranosa (Clostridium difficile), se asocia al uso de

múltiples fármacos antibióticos de amplio espectro. El riesgo de que ocurra puede

reducirse si se minimiza el tiempo de administración de los antibióticos, pero, se

sabe también que una dosis única de ciertos antibióticos pudiera producir colitis

pseudomembranosa en pacientes susceptibles 20.

De acuerdo a las recomendaciones del Centro de Prevención y Control de

Enfermedades (CDC) de Atlanta, todo paciente que será sometido a una cirugía,

debe tomar una ducha, con un jabón antiséptico, o con un agente antiséptico

cualquiera, esto debe hacerse, a más tardar, la noche anterior a la cirugía. La

administración de antibióticos debe seguir las recomendaciones de las guías

internacionales, y debe ser programada de forma tal que alcance una concentración

bactericida adecuada, antes de la cirugía 21.

La preparación de la piel en el quirófano debe realizarse con soluciones que

contengan alcohol, a no ser que estén contraindicadas. En los casos de cirugías

limpias y limpias contaminadas, no es necesario la administración de dosis

adicionales de antibióticos profilácticos después de que la herida quirúrgica se ha

cerrado, aun cuando haya sido preciso colocar un sistema de drenaje 21.

17

Los agentes antimicrobianos tópicos no deben ser colocados directamente

en la incisión quirúrgica, además, durante todo el tiempo que dure la operación,

debe garantizarse que los niveles de glucosa sanguínea no superen los 200 mg/dL,

luego, en todos los casos debe mantenerse en los rangos de normalidad los valores

de temperatura corporal 21.

En todos los casos con función pulmonar normal, debe administrarse una

fracción de oxigeno inspirado, durante la cirugía y después de la extubación, en los

casos en los que se utilice anestesia general, con intubación endotraqueal. Además,

no deben realizarse transfusiones de sangre como medida preventiva de infecciones

de sitio quirúrgico 21.

A pesar de que la profilaxis antibiótica se relaciona con una disminución de la

incidencia de infección de sitio quirúrgico, este no es el único modo de evitar esta

complicación. En la profilaxis se incluyen otros aspectos como es el cuidado de todas

las estrategias básicas de prevención de infecciones en el hospital, la experiencia del

cirujano, el tipo de cirugía, la técnica utilizada, la duración del procedimiento, el

medio en el que se desarrolla tanto la cirugía como la recuperación, la efectividad de

los métodos de esterilización del instrumental quirúrgico, la preparación

preoperatoria, (asepsia y antisepsia de la piel, manejo adecuado del vello corporal),

también tienen gran importancia en la génesis de las infecciones de sitio quirúrgico

la el control de la temperatura y los niveles de glucosa sanguínea.

2.11 Infección de sitio quirúrgico

Se define como infección de sitio quirúrgico a la presencia de un proceso

infeccioso en una herida quirúrgica durante los primeros 30 días después de la

operación, en los casos en los que se implanto una prótesis de cualquier tipo, el

tiempo se extiende hasta los 90 días 21.

18

El promedio reportado de infección de sitio quirúrgico secundario a cirugía

abdominal mayor, oscila entre 2% al 25%, con variaciones importantes de acuerdo a

la cirugía realizada. Se acepta que la profilaxis con antibióticos disminuye la

incidencia de esta complicación, pero no es el único factor relacionado con esta. Los

gérmenes que más frecuentemente se relacionan con las infecciones

postquirúrgicas son entéricos gram negativos, como por ejemplo, la E. coli. También

existen infecciones por gérmenes gram positivos o anaerobios, pero esto depende la

cirugía.

Las heridas quirúrgicas se clasifican como se resume a continuación:

Heridas limpias: cuando se trata de una herida no infectada, sin signos

inflamatorios, cuando no guarda relación con las vías respiratorias, con el tracto

digestivo o con las vías genitourinarias. Se trata de una herida con cierre primario,

que en caso de ser necesario, se utilizó un sistema de drenaje cerrado. En esta

categoría se incluyen las heridas que se realizan en el tratamiento quirúrgico del

trauma cerrado, siempre que se cumplan los criterios anteriores.

Herida limpia-contaminada: es la que resulta de haber entrado a las vías

respiratorias, digestivas, genitourinarias; siempre que se haya realizado bajo

condiciones controladas de asepsia y antisepsia, sin haberse reportado ningún tipo

de contaminación inusual. En este grupo se incluyen las cirugías que se realizan

sobre la vía biliar, el apéndice, la vagina o la orofaringe, siempre que no haya

evidencia de infección, o se reporten accidentes en la técnica quirúrgica.

Herida contaminada: son heridas que se abren accidentalmente, de forma

espontánea, son el resultado de cirugías en las que se rompe, por algún motivo, los

protocolos de asepsia y antisepsia, especialmente en el tracto digestivo. También se

incluyen en este grupo las incisiones con signos inflamatorios agudos, no purulentas.

19

Heridas sucias/infectadas: son heridas resultantes de traumas antiguos, en

las que se encuentra todavía la presencia de tejido necrótico. Son heridas que se

encuentran relacionadas con infecciones clínicas conocidas, o vísceras perforadas.

Cuando se presentan estas heridas, sugieren la presencia de contaminación del

campo quirúrgico, antes de la operación 22.

20

CAPÍTULO III

3. SUJETOS Y MÉTODOS

3.1 Diseño de la investigación

Tipo de Estudio: Epidemiológico, Observacional, Analítico, de casos y controles.

3.2 Proceso de selección de la muestra

Muestra

Para definir la muestra se utilizará el 95% de confianza y una precisión de un 5%

(error). Con estos parámetros se aplica una muestra finita con el conocimiento de la

población.

= Npq( − 1) + pqDónde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población. (576)

p = Prevalencia de infecciones por apendicectomía convencional (10%).

q = probabilidad de fracaso. (q-1=0.10-1=0.90)

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. 1,96

e = Límite aceptable de error muestral. (5%, 0.05)

21

El universo lo conforman todos los pacientes postquirúrgicos de

apendicectomía abierta en el Hospital Enrique Garcés de la Ciudad de Quito, de

Enero a Septiembre del 2017.

Para efectos de este estudio la muestra se ampliara a 102 pacientes en cada

grupo para que tenga significancia estadística.

3.3 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación

3.3.1 Criterios de inclusión

1. Adultos entre 18 y 75 años.

2. Ambos sexos.

3. Pacientes con diagnóstico de apendicitis aguda fase III y IV con peritonitis

localizada.

4. Pacientes sometidos a apendicectomía abierta.

5. Pacientes del Hospital Enrique Garcés.

3.3.2 Criterios de exclusión

1. Pacientes < 18 y > 75 años.

22

2. Pacientes sometidos a apendicectomía laparoscópica.

4. Pacientes con apendicitis fase I, II y IV con peritonitis generalizada.

5. Pacientes con comorbilidades inmunosupresoras.

6. Mujeres embarazadas.

7. Índice de Masa corporal >34

3.3.3 Criterios de eliminación

1. Pacientes que no autorizan la intervención.

2. Pacientes que deciden abandonar el estudio.

3. Pacientes que fallecen durante la hospitalización o hasta 1 mes postquirúrgico.

4. Pacientes que no acuden al control al mes postquirúrgico.

5. Pacientes con complicaciones transoperatorias.

23

3.4 Métodos específicos

3.5 Criterios éticos

Cada paciente que aceptó participar en el estudio, de manera libre y

voluntaria firmó un consentimiento informado, el mismo que fue entregado en el

postquirúrgico a los participantes del hospital participante, se les leyó

detenidamente el mismo, así como también se explicó el propósito del estudio, los

riesgos y los beneficios del mismo. Finalmente se entregó el consentimiento a los

participantes para que lo lean de forma detallada previo a la firma del mismo.

Se garantizó la confidencialidad de la información recabada ya que se utilizó

un número que identifique cada expediente, así como también el número de

Variable Interviniente

Antibióticos vía oral en el

postquirúrgico

Variable Independiente

Apendicitis aguda fase III y IV

con peritonitis localizada

Variable Dependiente

Apendicectomía abierta

24

historia clínica, la información recopilada fue de uso exclusivo de los investigadores

y para los fines pertinentes.

Se solicitó:

1. Autorización del Hospital Enrique Garcés.

2. Revisión por parte del comité de ética del Hospital y de la Universidad Central del

Ecuador.

3. Firmar el consentimiento informado.

4. Garantizar confidencialidad y respeto por el paciente.

3.6 Recolección, análisis y valoración de datos

Luego de la recopilación de datos, se elaboró una base de datos en Excel para

realizar un análisis cuantitativo, descriptivo se utilizó el sistema SPSS®.

Se realizó un plan de análisis estadístico, descriptivo de variables cualitativas

y cuantitativas, y análisis estadístico inferencial con pruebas de estimación,

significación y predicción necesarias para el caso.

25

CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

4.1 Características demográficas

Tabla 1 Distribución de las características generales de la muestra del estudio en elHospital Enrique Garcés, en el periodo de Enero a Septiembre del 2017

Variable Número Porcentaje X2 Valor de PSexo 15,4 8,8Masculino 130 63,7Femenino 74 36,3Grupo etario 115,2 <2,218 a 30 años 98 48,031 a 50 años 78 38,251 a 65 años 24 11,8> 65 años 4 2,0Etnia 372,8 <2,2Mestizo 198 97,1Nativo Americano 4 2,0Caucásico 2 1,0Con comorbilidad 27 13,2 <10,3 <2,2Tipo de incisión 125,5 <2,2Lateral 182 89,2Mediana 22 10,8Tipo de apendicitis 1,97 0,16Fase III 112 54,9Fase IV 92 45,1Fuente: Historias clínicas del HEG, 2017.Elaborado por: MD. Erik Apolo Romero.

La tabla 1 muestra las características demográficas del estudio, se recopila

información de 204 pacientes consecutivos sometidos a cirugía por apendicitis

aguda tipo III y IV con peritonitis localizada, en quienes se administra

antibióticoterapia vía oral o intravenosa, y se valora la infección de sitio quirúrgico

en ambos grupos.

26

En el grupo de estudio predomina el sexo masculino con el 63.7% (n=130), a

las mujeres les corresponde el 36.3% restante. Los pacientes jóvenes de entre 18 y

30 años predominan en la muestra (48%, n=98); seguido de los pacientes entre 31 y

50 años (38.2%, n=78), pacientes entre 51 y 65 años (11.8%, n=24) y finalmente los

pacientes con edades superiores a 65 años (2%, n=4). La mayoría de pacientes se

identifican como mestizos con el 97.1% (n=198), solo una minoría lo hace como

nativos americanos (2%, n=4) o caucásicos (1%, n=2). Aproximadamente 27

pacientes reportan presencia de comorbilidades (13.2%).

Características clínicas generales. La mayoría de los pacientes se presentan

con apendicitis grado III (54,9%; n=112), correspondiendo el 45,1% restante a

pacientes con apendicitis grado IV con peritonitis localizada. La mayoría de las

incisiones que realizamos son por acceso lateral con el 89,2% (n=182), la incisiones

medianas apenas corresponden al 10,8% restante.

En la valoración inicial la mayoría de pacientes presentan leucocitos en el

rango de 12001 a 18000 cel/mm3 con el 58.8% (n=120), casi una tercera parte

presenta valores superiores a 18000 cel/mm3 (30.4%;n=62), muy pocos pacientes

presentan otros valores; entre 10001 y 12000 cel/mm3 (6.9%;n=14), entre 6001 y

10000 cel/mm3 (2%;n=4), y valores iguales o inferiores a 6000 cel/mm3 (2%;n=4). Un

resumen de las principales características demográficas y clínicas pueden verse en la

tabla 1.

27

Tabla 2 Distribución de las características basales en los grupos del estudio deacuerdo a la vía de administración de antibióticos en el Hospital Enrique Garcés, enel periodo de Enero a Septiembre del 2017.

Variable Vía de administración Valor de p X2

Vía oral(n, %)

Endovenosa(n, %)

Sexo 0,47 0,53Masculino 62(60,8) 68(66,7)Femenino 40(39,2) 34(33,3)Grupo etario < 0,0001 NA18 a 30 años 62(60,8) 36(35,3)31 a 50 años 26(25,5) 52(51,0)51 a 65 años 10( 9,8) 14(13,7)>65 años 4( 3,9) …Etnia 0,56 NAMestizo 98(96,1) 100(98,0)Nativo Americano 2( 2,0) 2( 2,0)Caucásico 2( 2,0) …Comorbilidad presente 14(13,7) 13(12,7) 1,0 0,0Tipo de incisión 0,26 1,27Lateral 94(92,2) 88(86,3)Mediana 8( 7,8) 14(13,7)Tipo de apendicitis < 0,01 7,15Fase III 66(64,7) 46(45,1)Fase IV 36(35,3) 56(54,9)Leucocitos en pre-operatorio 0,31 NA<6000 cel/mm3 2( 2,0) 2( 2,0)6001-10000 cel/mm3 2( 2,0) 2( 2,0)10001-12000 cel/mm3 6( 5,9) 8( 7,8)12001 - 18000 cel/mm3 54(52,9) 66(64,7)>18000 cel/mm3 38(37,3) 24(23,5)Fuente: Historias clínicas del HEG, 2017.Elaborado por: MD. Erik Apolo Romero.

La tabla 2 muestra las características generales de los grupos de acuerdo a la

vía de administración de los antibióticos. No se encuentra diferencias en los grupos

de estudio de acuerdo al sexo, o grupo étnico. En el sexo, la proporción de hombres

en los grupos de antibióticos vía oral e intravenosos es de 60.8% (n=62) y 66.7%

28

(n=68) respectivamente; p=0.47. En cuanto a la distribución étnica en ambos grupos

predominan los pacientes reconocidos como mestizos con más del 95% en cada uno;

así para la terapia vía oral la proporción de mestizos es del 96.1%, mientras que para

la terapia intravenosa se ubica en el 98%; p=0.56.Los grupos etarios difieren

significativamente entre los dos grupos del estudio. En los pacientes con terapia

antibiótica vía oral predomina el grupo con edades entre 18 y 30 años (60.8% vs

35.3%), comparado con el grupo de terapia intravenosa en quienes la categoría más

frecuente es entre los 31 y 50 años (25.5% vs. 51%), p<0.0001.

La presencia de comorbilidades no es diferente entre los grupos, su presencia

se evidencia en el 13.7% en el grupo de terapia vía oral vs. 12.7% en el grupo de

terapia intravenosa (p=1.0).

En ambos grupos predominan los accesos por vía lateral con el 92.2% vs.

86.3% respectivamente (p=0.26). El contaje de leucocitos al ingreso también es

similar, en ambos grupos la mayor parte de pacientes presentan valores de

leucocitos entre 12001 y 18000 cel/mm3, con el 52.9% y 64.7% para terapia vía oral

e intravenosa respectivamente (p=0.31). Sin embargo se encuentra diferencia

significativa en el grado de apendicitis entre los grupos. Los casos con apendicitis

grado IV con peritonitis localizada predominan en el grupo de terapia intravenosa

con el 54.9% vs. 35.3%, siendo 19,6% superior en la terapia intravenosa (IC 95 %:

6.2, 33 %; p<0.01); véase tabla 2.

29

4.2 Prevención de infección de sitio quirúrgico.

Gráfico 1 Tasa de infecciones de sitio quirúrgico de acuerdo al tipo de tratamientoantibiótico recibido del estudio en el Hospital Enrique Garcés, en el periodo deEnero a Septiembre del 2017.

Fuente: Historias clínicas del HEG, 2017.Elaborado por: MD. Erik Apolo Romero.

El gráfico 1 muestra la prevalencia de infección de sitio quirúrgico, la tasa

global de infecciones de sitio quirúrgico es del 8,8%. En el grupo de antibióticos

orales es de 5,9%, comparado con 11,8% del grupo de antibióticos endovenosos. La

diferencia entre los dos grupos es de apenas 5,9% la cual no difiere de manera

significativa (IC 95%: -2,8, 14,6%; p=0,22), el riesgo de infección de sitio quirúrgico

en el análisis bi-variado para el uso de antibiótico vía oral es de RR: 0.5 (IC 95%: 0.2,

1.28; p=0.22).

30

Tabla 3 Distribución del comportamiento de los leucocitos a las 72 horas detratamiento con antibióticos orales o intravenosos del estudio en el Hospital EnriqueGarcés, en el periodo de Enero a Septiembre del 2017.

Variable Vía de administración Valor de pVía oral(n; %)

Parenteral(n; %)

Leucocitos 72 horas 0,24< 6000 cel/mm3 12(11,8) 13(12,7)6001-10000 cel/mm3 50(49,0) 58(56,9)10001-12000 cel/mm3 20(19,6) 14(13,7)12001-18000 cel/mm3 16(15,7) 17(16,7)> 18000 cel/mm3 4( 3,9) …Fuente: Historias clínicas del HEG, 2017.Elaborado por: MD. Erik Apolo Romero.

La tabla 3 muestra el comportamiento de los leucocitos a las 72 horas de

tratamiento en los dos grupos. En ambos grupos, se evidencia un descenso de los

leucocitos como marcador de infección. El valor de leucocitos que más se presenta

en ambos grupos es en el rango de 6001 a 10000 cel/mm3, con el 49% para el grupo

de terapia vía oral comparado con el 56.9% para el grupo de terapia endovenosa

(p=0.24).

31

4.3 Análisis multivariado

Tabla 4 Distribución de factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico en elanálisis multivariado del estudio en el Hospital Enrique Garcés, en el periodo deEnero a Septiembre del 2017

Factor de riesgo ORadj IC 95% Valor de pAntibiótico vía oral 0,71 0,22 - 2,08 0,54Incisión mediana 1,18 0,29 - 3,99 0,80Apendicitis fase IV 10,05 2,60 - 66,40 <0,01Grupo etario31 a 50 años 1,41 0,46 - 4,60 0,57> 50 años 0,79 0,10 - 3,96 0,79Fuente: Historias clínicas del HEG, 2017.Elaborado por: MD. Erik Apolo Romero.

La tabla 4 muestra los factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico. El

análisis multivariado permite equilibrar los factores de riesgo y las diferencias que

hay en edad y el tipo de apendicitis. Así se logra evidenciar que el uso de antibióticos

vía oral no modifica el riesgo de infección de sitio quirúrgico comparado con la

terapia endovenosa ORadj 0.71 (IC 95%: 0.22, 2.08; p=0,54); el grupo etario no se

muestra influyente en este análisis, solo las apendicitis con grado IV con peritonitis

localizada están fuertemente asociadas con un aumento en el riesgo de infección de

sitio quirúrgico, el incremento absoluto de riesgo para infección de sitio quirúrgico

es del 15.6% (IC 95%: 6.5, 24.7 %; p<0.01).

32

Gráfico 2 Tasa de infecciones de sitio quirúrgico de acuerdo al grado de apendicitishallado en el estudio del Hospital Enrique Garcés, en el periodo de Enero aSeptiembre del 2017.

Fuente: Base de datos del HEGElaborado por: MD. Erik Apolo Romero.

El gráfico 2 muestra la prevalencia de infección de sitio quirúrgico de acuerdo

al grado de apendicitis. La tasa global de infecciones de sitio quirúrgico es del 8,8%.

En las apendicitis fase III es de 1,8%, comparado con el 17,4% de las apendicitis fase

IV con peritonitis localizada. La diferencia entre los dos grupos es de 15,6% la cual es

estadísticamente significativa con un ORadj 10.05 (IC 95%: 2.60, 66.40; p<0.01).

33

Gráfico 3 Gráfico de caja para el tiempo en terapia y tiempo de estanciahospitalaria; en A Días de administración de antibióticos, en B Días de estanciahospitalaria de acuerdo al grupo de terapia antibiótica enteral vs. Intravenosa delestudio en el Hospital Enrique Garcés, en el periodo de Enero a Septiembre del2017.

Fuente: Historias clínicas del HEG, 2017.Elaborado por: MD. Erik Apolo Romero.

El gráfico 3 muestra los días de antibióticoterapia y de estancia hospitalaria.

Los días de administración de antibióticos difiere significativamente entre los dos

grupos, los pacientes con terapia vía oral lo reciben por un tiempo medio de 4 días

(RIQ: 3,6 días), comparado con el tiempo medio de 6 días de terapia antibiótica

endovenosa (RIQ: 4,8 días), p<0.001. El tiempo de estancia hospitalaria también es

menor para pacientes con terapia vía oral, el tiempo medio es de 3 días (RIQ: 3, 4

días) mientras que para la terapia endovenosa el tiempo medio de estancia es de 4

días (RIQ: 3,4 días), p<0.001.

34

CAPÍTULO V

5. DISCUSIÓN

5.1 Sobre las características demográficas.

De todos los pacientes que se analizaron en este estudio, el sexo que

predominó fue el masculino (63,7%; n=130), lo cual concuerda con la literatura

internacional. Aunque no tiene una explicación fisiológica, la apendicitis aguda es

ligeramente más frecuente en los hombres que en las mujeres, según Baird, et al.,23. Según los autores mencionados, los hombres tienen un riesgo de 8,6% de

desarrollar una apendicitis aguda, en comparación con el 6,9% que afecta a las

mujeres. Sin embargo, para otros investigadores, esta diferencia no es significativa24. Además en los hombres es más frecuente la apendicitis complicada, ya que los

hombres en algunas culturas (como en la sociedad ecuatoriana) son más reacios a

solicitar atención médica 23. Véase tablas 1 y 2.

A pesar de que es más frecuente en los hombres, las mujeres tienen el doble

de probabilidades de ser apendicectomizadas. La probabilidad de que una mujer se

someta a una apendicectomía en el transcurso de su vida es del 23%, frente al 12%

que ostentan los hombres. Esto explica también por qué la apendicitis aguda

complicada (grados III y IV) es más frecuente en los hombres, para quienes la

prevalencia de perforación del apéndice cecal es de 13-20% (24), especialmente si

son de procedencia rural y de un nivel socioeconómico bajo, lo que incrementa el

tiempo desde que comienzan los síntomas hasta que recibe atención médica,

aumentando también la probabilidad de desarrollar complicaciones 25. Véase tablas

1 y 2.

35

En esta población, el rango de edad predominante fue el de 18-30 años (48%;

n=98), lo siguió el grupo de entre 31 y 50 años (38,2%; n=78), tomando en cuenta

que en este trabajo se excluyeron los pacientes menores de 18 años. La apendicitis

aguda es una enfermedad que predomina en pacientes jóvenes; se acepta que la

apendicitis aguda es más frecuente en la segunda y tercera década de vida, sin

embargo, los cuadros de apendicitis aguda complicada, tienen otra distribución

etaria, ya que depende en muchos casos de la presencia de comorbilidades, o el

consumo de medicamentos que puedan afectar el umbral del dolor, así como la

presencia de cuadros atípicos de apendicitis que retrasan el diagnóstico y la

resolución quirúrgica26. Véase tablas 1 y 2.

Las complicaciones de la apendicitis aguda son más frecuentes en las edades

extremas de la vida, lo que difiere con lo obtenido en este trabajo, en el que si bien,

la edad predominante fue superior a la edad promedia planteada para apendicitis

aguda, no supero en la mayoría de los pacientes los 50 años, que aún no es

considerada como adulto mayor. Aunque se debe tener en cuenta que toda la

muestra fue solo de apendicitis complicada. La apendicitis aguda es más frecuente

en personas jóvenes, debido a que tienen una mayor actividad de la respuesta

inmune e inflamatoria, siendo esta una enfermedad que se relaciona con una serie

de mediadores químicos, cuya presencia está disminuida en las edades extremas de

la vida 27. Véanse tablas 1 y 2.

Hasta el 97,1% del total de pacientes de este estudio se autodefinió como

mestizo, el resto del pequeño porcentaje de pacientes se identificaron como nativos

americanos o caucásicos, lo que concuerda con las características étnicas de la

población Ecuatoriana, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 28.

Hasta el momento, no existe evidencia de que una u otra etnia tenga una relación

significativa con la apendicitis aguda o con sus complicaciones, por lo que, en las

36

investigaciones sobre este tema, las características étnicas de los casos analizados,

son las mismas de la población predominante en el lugar donde se desarrolla la

investigación. Véase tablas 1 y 2.

Un porcentaje bajo de los casos vistos tuvieron alguna comorbilidad, (13,2%;

n=27), las comorbilidades que presentaron los pacientes fueron Hipertensión

arterial (44,4%), Hipotiroidismo (14,18%), Dislipidemia (14,18%), Gastritis (7,4),

Artrosis (7,4%), Colon Irritable (7,4%) y Epilepsia (3,7%). Lo que se explica, por una

parte, porque en la muestra predominaron los individuos entre 18 y 30 años, siendo

en este rango de edad poco frecuente las enfermedades crónicas. En el Ecuador, la

población adulta tiene varias comorbilidades, que según el Ministerio de Salud

Pública, las enfermedades más frecuentes son la Hipertensión Arterial, el

Hipotiroidismo, la Diabetes mellitus tipo 2, la Obesidad y el consumo de tabaco y

alcohol 6. Véase tablas 1 y 2.

La presencia de algunas comorbilidades pueden favorecer que se compliquen

los casos de apendicitis aguda y las apendicectomías, tal es el caso de la Diabetes

mellitus, la Insuficiencia renal crónica, la Inmunodepresión de cualquier índole, el

consumo de corticoesteroides y el IMC >35. En especial son factores de riesgo para

la complicación que se estudia en este trabajo, (infección de sitio quirúrgico),

también el consumo crónico de antimicrobianos, favoreciendo la resistencia a los

antibióticos utilizados regularmente. En este trabajo, en el que se analizó la eficacia

de los antibióticos por vía oral, la presencia de enfermedades del tracto digestivo,

habría sido un factor a tener en cuenta al momento que se seleccionó la vía de

administración del antibiótico. Véase tablas 1 y 2.

Dentro del estudio predominaron los pacientes con apendicitis gangrenosa,

(54,9%; n=112). La apendicitis gangrenosa es el resultado evolutivo de un proceso

que comienza con la obstrucción de la luz del apéndice cecal, esta obstrucción se

37

justifica por hiperplasia del tejido linfoide en los pacientes más jóvenes, o por la

presencia de fecalitos, en edades más avanzadas. Si este proceso obstructivo se

prolonga en el tiempo, se asocia a una acumulación de secreciones, con un

incremento de la población de bacterias, lo que se traduce en un aumento de la

presión intraluminal y por tanto, distensión del apéndice. Esta distensión, al irritar

los nervios locales, es la causante del dolor abdominal, que comienza desde fases

tempranas del proceso 29.

Cuando progresa este proceso inflamatorio, al incrementarse la presión

intraluminal hasta niveles que superan las presiones venosa y arterial, ocurre la

isquemia y ulceración del apéndice; esto se traduce desde el punto de vista clínico,

con la presencia de fiebre y taquicardia. Si esto no es resuelto, continúa la evolución

de la inflamación y la necrosis, ocasionando gangrena del apéndice (apendicitis fase

III), con un empeoramiento del estado del paciente. Es en este punto, en el que, de

no acceder a la apendicectomía, el paciente puede progresar a la fase IV de la

apendicitis (45,1%; n=92), que es la perforación. El resultado es un cuadro séptico

importante, con alteración de los reactantes de fase aguda y signos evidentes de

irritación peritoneal 30.

En algunos casos puede verse un alivio súbito del dolor abdominal en el

momento justo que ocurre la perforación, pero que paulatinamente va empeorando

clínicamente 24. Si esta perforación, ocurre libremente a la cavidad abdominal,

resulta en una peritonitis generalizada. Se trata de un cuadro grave, que precisa

tratamiento médico-quirúrgico de emergencias, debido al gran deterioro del

paciente. Es más frecuente en personas con comorbilidades, en obesos,

inmunodeprimidos y adultos mayores. Se produce una irritación peritoneal

generalizada, que de no ser resuelta, desencadena una cascada inflamatoria que

puede llevar al shock distributivo y la falla multiorgánica.

38

Otra variante, después de la perforación, es que se produzca una irritación

del peritoneo localizada, entonces se trata de una peritonitis localizada, que es más

frecuente, como resultado de la apendicitis aguda complicada y tiene mejor

pronóstico que la forma anteriormente descrita. En algunos casos pasa

desapercibida, debido a que el paciente experimenta un alivio de los síntomas y

puede que no solicite atención médica, entonces es un hallazgo posterior en forma

de plastrón apendicular, que generalmente tiene una buena evolución con el uso de

antibióticos y posteriormente con tratamiento quirúrgico 31, siempre y cuando no

presente signos ni síntomas en los cuales se debe realizar una cirugía de emergencia.

Véase tablas 1 y 2.

En esta serie de casos, la incisión más realizada fue la de tipo lateral (89,2%;

n=182), la incisión lateral que se realizó en todos los casos fue la incisión de

McBurney, debido al protocolo del servicio de Cirugía General del Hospital Enrique

Garcés, además ofrece buena seguridad en el acto quirúrgico, se manipula menos

las asas intestinales, disminuyendo así la incidencia de Íleo postoperatorio, y al igual

que con la incisiones medias, el cirujano goza de un buen espacio reconocer la

anatomía y para poder realizar el procedimiento. Esta incisión es segura para la

apendicitis gangrenosa e inclusive para las apendicitis agudas fase IV con peritonitis

localizada. En nuestro estudio el uso de incisión mediana no modificó el riesgo de

infección de sitio quirúrgico comparado con la incisión lateral.

La incisión mediana, se realizó en menor cantidad en estos pacientes (18,8%;

n=22). Esto se debe a que los cirujanos reservan esta opción para los casos en los

que se evidencia una peritonitis generalizada o cuando el diagnóstico no está claro y

necesitan un mayor acceso a la cavidad abdominal. Es una incisión que ofrece gran

libertad de trabajo al cirujano, Aunque tiene el inconveniente de que las asas

intestinales pueden protruir por la herida durante la cirugía. En este trabajo, se

39

realizó apendicectomía abierta en todos los casos por falta de insumos de

laparoscopía. Actualmente se ha demostrado que la apendicectomía laparoscópica

es igualmente segura y efectiva en pacientes con apendicitis aguda complicada,

además se relaciona con menor dolor postoperatorio y menos días de

hospitalización 32.

El conteo total de leucocitos en el momento del diagnóstico de apendicitis

estuvo entre 12001 y 18000 cel/mm3, en el 58,8% de los casos (n=120), lo que se

justifica porque se trataba de casos complicados, en la totalidad de la muestra. En

un porcentaje menor de casos, la cifra de leucocitos excedía los 18000 cel/mm3, lo

que habla a favor de un proceso infeccioso importante (también esperable dentro

de los casos de apendicitis complicada). El leucograma es considerado el examen

paraclínico más antiguo que se ha utilizado en el diagnóstico de apendicitis aguda,

su rendimiento diagnóstico es variable, en algunas investigaciones se ha obtenido

una sensibilidad y especificidad moderadas, para apendicitis aguda 33. Véase tablas 1

y 2.

El leucograma, aunque es un examen inespecífico, traduce la actividad

inflamatoria y la respuesta ante el progreso del proceso infeccioso, en el caso de la

apendicitis complicada, con o sin perforación, con o sin peritonitis 34. Se ha utilizado

en conjunto con otros reactantes de fase aguda, como la Procalcitonina y la

Proteína C Reactiva; de cualquier manera, no debe perderse de vista que se trata de

pruebas que no son específicas para la apendicitis aguda, sino que traducen

actividad inflamatoria de forma muy general, por lo que el diagnóstico de apendicitis

aguda sigue siendo eminentemente clínico, al que puede contribuir algunos

exámenes de imágenes, especialmente si se sospechan complicaciones, pero, sin

perder de vista la relación costo beneficio de las mismas 35.

40

5.2 Sobre la prevención de infección de sitio quirúrgico

La tasa global de infección de sitio quirúrgico en esta muestra fue de 8,8%,

con una distribución bastante similar entre los pacientes a los que se les administró

antibióticos por vía oral (5,9%) y por vía intravenosa (11,8%), sin haber existido

diferencias significativas entre ambas vías de administración. Además, se constató

una disminución de los niveles de leucocitosis en ambos grupos de tratamiento, sin

diferencias significativas entre ellos (véase tabla 3), lo que indica que fueron

igualmente efectivos para prevenir la infección de sitio quirúrgico. Véase gráfico 1.

El uso de antibióticos en el postquirúrgico de apendicitis complicada tiene como

propósito prevenir las complicaciones infecciosas postoperatorias, disminuir la

estancia hospitalaria y el costo de los cuidados intrahospitalarios.

Para esto, debe intentarse a toda costa disminuir los posibles efectos

adversos asociados al uso de estos fármacos, y utilizar los que tengan una influencia

mínima en el microbioma y la microbiota del paciente. Tradicionalmente, en la

profilaxis antibiótica en cirugía abdominal se ha utilizado la vía parenteral. El

medicamento que usualmente se indica es la Cefazolina. En los casos de apendicitis

complicada, comúnmente se administra antibióticoterapia por 3 a 5 días, el

tratamiento de 72 horas ha demostrado ser igualmente efectivo que cuando se

extiende hasta cinco días36. En este trabajo, la duración del tratamiento fue de

cuatro días, para el grupo de antibióticos por vía oral, y de seis días para los casos en

que se utilizó la vía intravenosa. Véase gráfico 3.

El uso excesivo de los antimicrobianos provoca, por un lado, las altas tasas de

resistencia que se registran a nivel mundial en los últimos años y, por otro lado, las

alteraciones en la microbiota del organismo 37 que pueden modificar el

funcionamiento del sistema inmunitario, del endocrino y del metabolismo en

general con consecuencias transitorias y en algunos casos permanentes en nuestro

41

estado de salud. Con el uso prolongado de antibióticos, se produce una disminución

de la producción de los péptidos antimicrobianos (AMP) 38, por lo que disminuye la

capacidad de respuesta inmune a nivel intestinal, se produce una disminución de la

capa mucosa, con ruptura de las uniones celulares y pérdida de la protección global

ante infecciones por microorganismos patógenos 39.

El uso de la vía intravenosa, tiene algunas desventajas en comparación con

la vía oral, como la necesidad de cuidados de enfermería, dificulta la movilidad del

paciente, causa dolor, riesgo de flebitis, además de los costos más elevados de los

medicamentos intravenosos y de los insumos para su utilización. La vía oral, tiene

entre sus ventajas que no necesita de cuidados especializados de enfermería, y que

no causa dolor ni molestias a los pacientes, además, el costo es menor, pero no

debe perderse de vista, que en el postoperatorio inmediato, puede haber vómitos,

somnolencia, o disminución del tránsito intestinal, lo que contraindicaría el uso de la

vía oral. Es por este motivo que debe individualizarse la decisión de la vía de

administración del antibiótico.

Además, al tratarse de apendicitis complicada, algunos pacientes podrían

requerir de la atención en Cuidados Intensivos después de la cirugía, lo que

incrementaría la complejidad del uso de la vía oral, sobre todo si se trata de

pacientes con distención gástrica y alteraciones de la motilidad intestinal. Estos

pacientes en estado grave, necesitan de administración de medicamentos

intravenosos por lo que siempre cuentan con uno o varios accesos intravenosos, por

lo que sería poco lógico administrar antibióticos orales pudiendo aprovechar la vía

intravenosa. En fin de cuentas, el principal objetivo es prevenir la infección de sitio

quirúrgico, y luego se tiene que optimizar recursos y tratar que el periodo de

recuperación sea lo menos agresivo posible para el paciente.

42

5.3 Sobre los factores de riesgo de infección de sitio quirúrgico.

En la tabla 4 de esta investigación se muestra el análisis multivariado, por

regresión logística, de los posibles factores de riesgo de infección de sito quirúrgico

en estos pacientes. Se obtuvo que la administración vía oral de antibiótico, no tuvo

una influencia importante en la tasa de infecciones de sitio quirúrgico, ofreciendo

similares resultados que el uso de la vía intravenosa. Esto se interpreta como que, si

bien, el uso de la vía oral no disminuye el riesgo de infecciones de sitio quirúrgico,

tampoco lo incrementa, en comparación con la vía intravenosa, por lo que pudiera

ser una opción de tratamiento valido, que queda a consideración del cirujano, de

acuerdo a las particularidades de cada paciente.

En este punto, deben considerarse la gravedad del paciente, la presencia de

factores de riesgo para infección de sitio quirúrgico, comorbilidades del tracto

digestivo que contraindiquen el uso de la vía oral; se acepta que el uso prolongado

de inhibidores de la bomba de protones, disminuye el pH gástrico, causa gastritis

alcalina y afecta la absorción de medicamentos por esta vía. Sin embargo, deben

tenerse en cuenta los beneficios que ofrece la vía oral, en cuanto al bienestar para el

paciente, menos traumatismo y menos dolor por ausencia de accesos intravenosos,

no existe riesgo de flebitis, menos días de antibióticoterapia, menor costo del

tratamiento y menor duración de la estancia hospitalización. (Véase gráfico 3).