S3-2014-240650-chapter1.pdf

Transcript of S3-2014-240650-chapter1.pdf

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

1/8

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencemaran lingkungan banyak menjadi perhatian dan topik

pembicaraan global, karena berhubungan dengan kehidupan baik manusia,

tumbuhan, hewan, maupun organisme lainnya. Pencemaran dapat ditimbulkan

oleh aktivitas manusia ataufaktor alami, dan mengalami peningkatan seiring

dengan peningkatan jumlah penduduk dunia beserta berbagai aktivitasnya (Dogo

dkk., 2010). Salah satu pencemaran lingkungan yang menjadi perhatian adalah

pencemaran logam berat. Persoalan spesifik logam berat adalah dapat

terakumulasi dalam makhluk hidup melalui rantai makanan. Salah satu logam

berat yang perlu diwaspadai adalah kromium, dikarenakan penggunaannya yang

luas di bidang industri seperti penyamakan kulit, pelapisan logam, tekstil, cat,

pengawetan kayu, pembuatan kertas, pembakaran minyak dan batu bara,

pencegahan terhadap korosi, dan reaktor nuklir (Srivastava dkk., 1999; Adriano,

2001; Zayed dan Terry, 2003; Han dkk.,2004). Menurut Mangkoedihardjo dkk.

(2008), kromium heksavalen dalam limbah industri dapat meningkatkan cekaman

(stress) lingkungan. Kromium merupakan kontaminan yang berbahaya bagi

ekosistem, karena logam kromium, khususnya kromium heksavalen bersifat

mudah larut, beracun, karsinogenik, dermatoksis, dan dalam jumlah berlebih dapat

mengakibatkan kematian pada hewan, manusia dan mikroorganisma (Yassi dan

Nieboer, 1988; Anonim, 1997; Srivastava dkk., 1999; Zayed dan Terry, 2003;

Mortuza dkk., 2005). Struktur kromium serupa dengan SO42-

, sehingga mudah

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

2/8

2

diserap oleh organisme hidup sebagaimana transpor sulfat. Hal ini menjadi salah

satu faktor penyebab munculnya toksisitas kromium (Cervantes dkk., 2001).

Kromium telah mencemari lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia.

Suatu industri tekstil di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, air

limbahnya mengandung kromium sebesar 0,342 mg.L-1

dan mencemari tanah

sawah di sekitarnya antara 0,531-3,99mg.L-1

(Widyastuti dkk.,2003). Persawahan

di Rancaekek, Kabupaten Bandung telah tercemar limbah industri tekstil

mengandung kromium sebesar 13 mg.kg-1

, sementara persawahan di Kecamatan

Juwana, Kabupaten Pati, Jateng yang tercemar limbah industri elektroplating,

mengandung kromium sebesar 6,0-27,7 mg.kg-1

(Kurnia, 2003a). Limbah cair

industri golongan I memiliki ambang batas kromium heksavalen sebesar

0,1 mg.L-1

dan kromium total sebesar 0,5 mg.L-1

; golongan II, ambang batas

kromium heksavalen 0,5 mg.L-1 dan kromium total 1,0 mg.L-1. Ambang batas

kromium heksavalen untuk industri pelapisan logam adalah 0,1 mg.L-1

dan

kromium total 0,5 mg.L-1

, industri penyamakan kulit 0,6 mg.L-1

dan industri

tekstil yaitu1,0 mg.L-1

(Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia

No. -51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan

Industri). Sementara itu ambang batas kadar Cr dalam tanah sawah, maksimal

2,5 mg.L-1

( Ministry of State for Population and Environment Republic of

Indonesia and Dalhousie University Canada, 1992). Alloway (1993) mengatakan

bahwa ambang batas kromium dalam tanaman adalah 5 – 30 mg.kg-1

, sementara

itu beras atau tepung beras harus bebas dari kandungan kromium (Keputusan

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. 03725/B/SK/VII/89 Tahun

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

3/8

3

1989 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Makanan). Hal ini

menunjukkan bahwa beberapa titik tanah sawah di Kecamatan Jaten, Rancaekek

dan Juwana telah melampaui batas kritis yang ditetapkan, ditandai oleh

pertumbuhan tanaman yang tidak normal, sehingga diduga kandungan kromium

dalam tanaman tersebut telah melebihi ambang batas yang ada. Kondisi ini makin

memerlukan perhatian kita dengan ditemukannya kromium dalam produk

pertanian yang seharusnya bebas dari kromium, yaitu jerami padi di Juwana

sebesar 0,16-1,29 g.g-1

, dan di Rancaekek sebesar 0,67-4,52 g.g-1

. Selain itu di

Juwana ditemukan beras yang mengandung kromium sebesar 0,33-1,15 g.g-1

,

dan di Rancaekek sebesar 0,99-17,1g.g-1

. Lahan pertanian yang terkontaminasi

kromium penting untuk ditangani karena menentukan pergerakan trace element

logam dari tanah ke tumbuhan. Bioakumulasi logam dalam tanah berakibat pada

serapan logam oleh tanaman, kemudian dapat memunculkan/meningkatkan kadar

logam dalam rantai makanan. Kedua hal tersebut berpotensi memberikan efek

meracun pada tanaman dan manusia/hewan dalam jangka panjang (Srivastava,

1999; Wang dkk., 2003; Agrawal dan Sharma, 2006).

Penanganan tanah tercemar logam selama ini dilakukan secara fisis dan

khemis, seperti: memindahkan/membuang tanah (soil removal ), reklamasi lahan

(land filling ), stabilisasi atau pemadatan, ekstraksi secara fisis-khemis, pencucian

dan pelindian tanah (Mangkoedihardjo dkk., 2008; Jeyasingh dan Philip, 2005).

Perlakuan ini seringkali digunakan sebagai cara penanganan yang bersifat

sementara, energi dan biaya yang dibutuhkan cukup besarjika diaplikasikan pada

area yang luas, dan secara ekologis kurang menguntungkan karena merusak

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

4/8

4

struktur dan ekosistem tanah (Lombi dkk., 2001). Oleh sebab itu, diperlukan

metode alternatif remediasi tanah tercemar logam yang murah, aman dan ramah

lingkungan. Salah satu metode yang direkomendasikan adalah penanganan secara

biologis melalui proses bioremediasi.

Bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisma atau sistem biologi

lain untuk mendegradasi/mengubah bentuk pencemar di bawah kondisi yang

dikendalikan (Muller dkk., 1996). Leung (2004) menyatakan bahwa bioremediasi

adalah alihrupa (transformation) pencemar menjadi senyawa tidak berbahaya,

utamanya menggunakan bakteri, fungi, algae dan tanaman. Secara alami tanaman

memiliki kemampuan menyerap logam dari dalam tanah, dan mengakumulasinya

di dalam akar dan trubus. Sementara mikroorganisma memiliki kemampuan

mengalihrupa logam dari bentuk berbahaya (toksis) menjadi bentuk tidak

berbahaya (tidak toksis). Bioremediasi menggunakan tanaman disebut

fitoremediasi. Menurut Brook dkk. (1998) fitoremediasi didefinisikan sebagai

pemanfaatan tanaman baik liar maupun budidaya untuk memindahkan, dan

mengasingkan (sequester) pencemar dari lingkungannya. Fitoremediasi mengacu

pada pemanfaatan tanaman untuk penanganan in situ pencemaran pada tanah,

sedimen dan air (Mwegoba, 2008). Terdapat dua tipe fitoremediasi yaitu

fitostabilisasi adalah pemanfaatan tanaman untuk mengurangi pergerakan

(mobilitas)pencemar logam dalam tanah (Pierzynski, 1997), dan fitoekstraksi

adalah pemanfaatan tanaman untuk memindahkan pencemar logam dari tanah

tercemar (Lasat, 2002). Beberapa spesies tanaman diketahui mampu

mengakumulai logam berat dalam jumlah besar (hiperakumulasi). Tanaman yang

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

5/8

5

bersifat hiperakumulator ini antara lain tembakau, bunga matahari, sawi, dan

jagung (Meagher, 2000; Ciura dkk., 2005).

Menurut Wu dkk. (2006), solusi yang cerdas untuk memperbaiki

lingkungan tercemar adalah dengan memanfaatkan simbiosis tanaman dan

mikrobia perakaran, disebut rhizoremediasi. Molobela (2004) mendefinisikan

rhizoremediasi sebagai teknologi untuk membersihkan lingkungan terkontaminasi

pencemar dengan pemanfaatan hubungan mutualistik antara tanaman dan

mikroorganisma. Introduksi bakteri terpilih pada lahan tercemar

(bioaugmentation) meningkatkan aktivitas dan efektivitas rhizoremediasi

(Molobela 2004). Sebagai contoh, Wu dkk. (2006) menyatakan bahwa inokulasi

akar tanaman bunga matahari dengan rhizobakteria dapat menurunkan

fitotoksisitas cadmium (Cd) dan meningkatkan akumulasinya pada akar tanaman

hingga 40%. Inokulasi tanaman dengan plant-growth-promoting-microorganisms

seperti rhizobakteria dan mikoriza telah digunakan di bidang pertanian untuk

perlindungan tanaman dari patogen dan keracunan oleh logam, sehingga

meningkatkan efisiensi fitoremediasi (Kozyrovska, 1996; Burd dkk., 2000).

Mikroorganisma tanah mampu mendukung kestabilan pertumbuhan tanaman di

tanah terkontaminasi (logam). Sel mikroorganisma hidup atau mati dan/atau

produk (metabolit) sel dapat meningkatkan bioakumulasi logam berat (Silver dan

Pung, 1996). Ion logam dapat diubah ke dalam bentuk yang tidak larut oleh enzim

(Park dkk., 2000). Beberapa strain bakteri seperti Pseudomonas sp., Enterobacter

sp.dan Desulfovibrio sp., mampu mereduksi Cr(VI) menjadi Cr(III) (Camargo

dkk., 2003; Kvasuikova, 1984; Wang, 1989; Ishibishi, 1990 dan Fude, 1992).

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

6/8

6

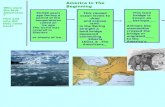

Penelitian mengenai rhizoremediasi, khususnya di Indonesia, untuk

menangani pencemaran logam berat pada tanah masih terbatas. Desa Sambirembe,

Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY, diketahui sebagai areal

lahan pertanian untuk pembuangan limbah industri penyamakan kulit. Menurut

Zayed dan Terry (2003), industri penyamakan kulit adalah penyumbang

pencemaran kromium yang besar terhadap sumber air. Pertumbuhan tanaman

seperti jagung, sorghum, cabai, ketela pohon, dan padi pada lahan tersebut

menunjukkan gejala nekrosis dan kerdil, namun terdapat beberapa tumbuhan non

budidaya (liar) yang tumbuh baik, bahkan subur, sehingga menarik untuk diteliti.

Penelitian perlu dilakukan disebabkan oleh toksisitas logam kromium bagi

makhluk hidup dan pentingnya lahan pertanian yang aman dari cemaran kromium.

Oleh sebab itu daerah tersebut dipilih sebagai lokasi pengambilan sampel dalam

penelitian ini, guna mempelajari fenomena menarik yang terdapat di dalamnya

dilihat dari aspek tanaman yang tumbuh subur, simbiosis tanaman dan

rhizobakteri dengan mempelajari mekanisme rhizobakteri dalam mengalihrupa

kromium, serta pengaruhnya terhadap serapan kromium oleh tanaman, melalui

percobaan bioassay di laboratorium rumah kaca. Untuk itu perlu dilakukan isolasi

bakteri dari rhizosfer tanaman yang tumbuh subur di lingkungan setempat, guna

mendapatkan biakan murni bakteri yang mampu meningkatkan serapan kromium

dan dilanjutkan dengan identifikasi guna mengetahui karakter dan identitas bakteri

hasil isolasi. Hal ini dikarenakan mikroorganisme seperi bakteri yang terdapat di

alam atau lingkungan budidaya, umumnya terdapat dalam populasi campuran.

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

7/8

7

Untuk keperluan identifikasi diperlukan suatu biakan murni sehingga mutlak

diperlukan teknik isolasi yang baik dan tepat.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah pada rhizosfer lahan tercemar kromium terdapat isolat rhizobakteri

yang mampu meningkatkan penyerapan kromium oleh tanaman dan apa

genus rhizobakteri tersebut?

2. Seberapa besar kemampuan beberapa isolat rhizobakteri terpilih dalam

meningkatkan penyerapan kromium oleh tanaman?

3. Bagaimana mekanisme rhizobakteri dalam mengalihrupa kromium

heksavalen?

1.3 Keaslian Penelitian

Penelitian tentang bioremediasi tanah tercemar logam kromium

menggunakan berbagai macam tanaman sebagai agen bioremediasi tunggal telah

banyak dilakukan. Mikroorganisma telah banyak digunakan dalam pengolahan

limbah cair yang mengandung logam berat. Namun penelitian mengenai peran

mikroorganisma dalam penyerapan logam kromium oleh tanaman, dalam rangka

mendapatkan teknologi rhizoremediasi tanah tercemar logam kromium di

Indonesia, masih terbatas.

-

8/16/2019 S3-2014-240650-chapter1.pdf

8/8

8

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Mengisolasi, menyeleksi dan mengidentifikasi rhizobakteri yang mampu

meningkatkan penyerapan kromium oleh tanaman dari rhizosfer lahan

tercemar kromium.

2. Mengetahui efektivitas beberapa isolat rhizobakteri terpilih dalam

meningkatkan penyerapan kromium oleh tanaman.

3. Mempelajari mekanisme rhizobakteri dalam mengalihrupa kromium

heksavalen.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah bahwa isolat rhizobakteri yang

diperoleh diketahui potensinya dalam meningkatkan serapan kromium oleh

tanaman melalui pemahaman terhadap mekanismenya dalam mengalihrupa logam

kromium. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi awal bagi diperolehnya

teknologi rhizoremediasi lahan tercemar kromium, melalui aplikasinya di

lapangan.