Programm Jan–Mär 2018 · Anlässlich des 27. Januar, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag,...

Transcript of Programm Jan–Mär 2018 · Anlässlich des 27. Januar, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag,...

ProgrammJan–Mär 20181

Foto

: Orl

a C

on

no

lly/N

S-D

oku

men

tati

on

szen

tru

m

In die Monate Januar bis März fallen zwei Gedenktage, die wir auch 2018 wieder mit ausgewählten Veranstaltungen begehen. Anlässlich des 27. Januar, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, organisieren wir eine Gedenkfei-er zur Erinnerung an die verfolgten und ermordeten jüdischen Lehrerinnen und Lehrer, bei der auch der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutsch-land, Josef Schuster, sprechen wird. Zum Gedenken an die im National-sozialismus ermordeten Sinti und Roma berichtet am 14. März der Zeitzeuge Siegfried Heilig von der Verfolgung durch die Nationalsozialisten.

Zusätzlich zu den Angeboten im NS-Dokumentationszentrum haben wir auch zwei Veranstaltungen in Neuaubing geplant. Ein Vortrag sowie ein geführter Rundgang über den historischen Ort zeigen den aktuellen Stand unserer Dependance am Standort des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers Neuaubing.

Wir hoffen Ihnen mit unserem Programm wieder anregende Impulse für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus geben zu können und freuen uns auf Ihren Besuch.

Prof. Dr.-Ing. Winfried NerdingerGründungsdirektor

NS-Dokumentationszentrum München – Lernen und Erinnern am historischen Ort

Programm 1/2018

Das Jahr 2017 hat nicht zuletzt mit dem Ausgang der Bundestagswahl deut-lich gezeigt, dass rechte Parteien und Rechtspopulismus auf dem Vormarsch sind. Eine Verrohung der Sprache und Fremdenfeindlichkeit, die auch die Mitte der Gesellschaft durchdringen, sind deutlich zu vernehmen. Seit dem 29. November befassen wir uns in der Ausstellung „Nie wieder. Schon wie-der. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“ mit diesen Problemen. Begleitend zur Sonderausstellung haben wir ein umfassendes Veranstaltungsprogramm konzipiert, das sich mit aktuellen Themen wie dem NSU-Prozess ebenso beschäftigt wie mit der Frage, welche Parallelen die der-zeitige Situation in Deutschland mit der späten Weimarer Republik aufweist.

Mi 29 |11 |2017 bis Sonderausstellung Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Ebene 1 Mo 02 |04 |2018 Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945

Do 11 |01 |2018 Podiumsdiskussion Rechtspopulismus in Europa – Auditorium 19.00 Analysen und Gegenstrategien

Di 16 |01 |2018 Kabarett und Gespräch Allein unter Schwarzen Auditorium 19.00

Do 18 |01 |2018 Vortrag Der Erinnerung Raum geben – Kulturzentrum 18.30 Neues von der Ehrenbürgstraße UBO 9

Do 25 |01 |2018 Gedenkfeier Erinnern an die im Nationalsozialismus verfolgten und Auditorium 19.00 ermordeten jüdischen Lehrerinnen und Lehrer

Do 25 |01 |2018 Szenische Lesung Souviens-toi: Erinnere dich Gasteig/Black Box 20.00

Fr 26 |01 |2018 Vortrag Die autoritäre Revolte – Ev.Stadtakademie 19.00 Die neue Rechte und der Untergang des Abendlands München

Programmübersicht 1.1.– 31.03.2018

Sa 27 |01 |2018 Kinderoper Brundibár Auditorium 16.00 Mo 29 |01 |2018 19.00

Di 30 |01 |2018 Filmvorführung „Liza ruft!“ – Porträt einer jüdischen Partisanin Auditorium 19.00 und Diskussion

Do 01 |02 |2018 Konzert Expeditionen des Orchester Jakobsplatz München: Auditorium 19.00 Józef Koffler

Do 08 |02 |2018 Lesung und Diskussion Hate Poetry – Hasspost an die SZ-Redaktion Auditorium 19.00

Di 20 |02 |2018 Podiumsdiskussion Der NSU-Prozess Auditorium 19.00

Do 22 |02 |2018 Vortrag Brecht studiert Hitler Auditorium 19.00 oder Über die Theatralik des Faschismus

Di 06 |03 |2018 Lesung „Zu viel für ein Menschenleben“ – Auditorium 19.00 Die Weisenborns und die „Rote Kapelle“

Mi 07 |03 |2018 Filmvorführung „Die Arier“ Auditorium 19.00 und Gespräch

Di 13 |03 |2018 Filmvorführung „Die guten Feinde. Mein Vater, Auditorium 19.00 und Gespräch die Rote Kapelle und ich“

Mi 14 |03 |2018 Zeitzeugengespräch „Meine Großmutter hat uns das Leben gerettet“ – Auditorium 19.00 Siegfried Heilig

Do 15 |03 |2018 Vortrag Als die Juden nach Deutschland flohen Auditorium 19.00

So 18 |03 |2018 Geführter Rundgang Das ehemalige Zwangsarbeiterlager Neuaubing Erinnerungsort 11.00 Zwangsarbeiter- lager Neuaubing

Mo 19 |03 |2018 Vortrag Gefährdung und Selbstgefährdung der Demokratie. Auditorium 19.00 Können wir aus der Geschichte lernen?

Di 20 |03 |2018 Podiumsdiskussion Abstiegsängste, Verlustgefühle, Desintegration: Auditorium 19.00 Zur sozialen Dimension von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus

Do 22 |03 |2018 Projektvorstellung „In Farben getrennt – in Erinnerung vereint“ Auditorium 19.00

Programmübersicht 1.1.– 31.03.2018Fo

to: O

rla

Co

nn

olly

/NS

-Do

kum

enta

tio

nsz

entr

um

Foto

: Orl

a C

on

no

lly/N

S-D

oku

men

tati

on

szen

tru

m M

ün

chen

Do 25 |01 |2018 Lehrerfortbildung Die Zukunft der Erinnerung – Initiativen und Projekte NS-Dokumenta- 14.00–18.00 bayerischer Schulen zur Erinnerung an die Verfolgten tionszentrum des NS-Regimes

Mi 21|02 |2018 Lehrerfortbildung Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. NS-Dokumenta- 14.30–17.00 Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945. tionszentrum Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer

Sa 24 |02 |2018 Workshop Entnazifizierung im Nachkriegsdeutschland. Haus der Kunst 09.30–16.30 Kunst, Kultur, Medien

Sa 10 |03 |2018 Workshop München als zentraler Kultort der NSDAP – Haus der Kunst 09.30–16.30 Geschichte am historischen Ort

Mo 19 |03 | bis Spring School Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. NS-Dokumenta- Do 22 |03 |2018 Aufstieg des Nationalsozialismus und heutige tionszentrum Formen des Rechtsextremismus

Termine unserer BildungsabteilungFo

to: O

rla

Co

nn

olly

/NS

-Do

kum

enta

tio

nsz

entr

um

Mü

nch

en

Sonderausstellung29|11|2017 bis 02|04|2018

Die Morde der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ und die Anschläge auf Asylunterkünfte und Geflüchtete haben die Themen Rechts-extremismus und rechtsextreme Gewalt verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gebracht. Rechtspopulistische Parteien schüren Fremdenfeindlichkeit, ver-meintliche „Patrioten“ treten zur „Rettung des Abendlandes“ an und tragen zur Verrohung von Sprache und Denken bei.

„Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“ greift diese Entwicklungen auf und verortet sie in Geschichte und Gesellschaft. Die Ausstellung dokumentiert rechtspopulistische, rechtsradi-kale und rechtsextremistische Akteure, Organisationen und Parteien von der unmittelbaren Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Anhand exemplarischer Dokumente, zumeist aus München und Bayern, werden Aktivitäten bis hin zu Gewalttaten des rechten Spektrums aufgezeigt. Ein eigener Teil der Ausstel-lung ist der rechtsextremen Ideologie gewidmet.

Ausstellung und Katalog sind in Kooperation mit der Fachstelle für Demokra-tie der Landeshauptstadt München und der Antifaschistischen Informations-, Dokumentations- und Archivstelle München e. V. (a.i.d.a.) entstanden.

Ort NS-Dokumentationszentrum München, Sonderausstellungsbereich Ebene 1

Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945

Gra

fik:

Hei

nz

Hilt

bru

nn

er

PodiumsdiskussionDonnerstag 11|01|201819.00 Uhr

Europaweit verzeichnen rechtspopulistische bis rechtsextreme Parteien Zulauf. Ob in Frankreich, Italien, Dänemark oder den Niederlanden, ob in Deutsch-land, Österreich, Ungarn, der Slowakei oder Polen – die Rechten sind präsent, sind in Parlamenten wie Regierungen vertreten und erheben dort ihre Stimme. Auch im Europaparlament versucht die extreme Rechte, die Politik zu beein-flussen. In Brüssel wie in den nationalen Parlamenten schüren Rechtspopulis-ten und Rechtsextreme Europaskepsis, Fremden- und Islamfeindlichkeit und malen das Schreckbild des sozialen Abstiegs an die Wand. Ein rassistisch auf-geladener Nationalismus soll den Weg aus der vermeintlichen Krise Europas weisen. Was steht hinter dieser Entwicklung und ist sie alternativlos?

András Biró-Nagy (Direktor Think Tank „Policy Solutions“ Budapest), Stefan Dehnert (Repräsentant der Friedrich-Ebert-Stiftung in Frankreich) und Prof. Dr. Michael Minkenberg (Lehrstuhlinhaber Vergleichende Politikwissenschaft Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder) nehmen das Phänomen Rechts-populismus in Europa in den Blick, analysieren die Bedingungen für den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien und zeigen Möglichkeiten auf, dieser Entwicklung entgegenzutreten.

Moderation: Dr. Ralf Melzer (Leiter BayernForum der Friedrich-Ebert-Stiftung)

Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“

Rechtspopulismus in Europa – Analysen und Gegenstrategien

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit dem BayernForum der Friedrich Ebert-Stiftung

Foto

: Wo

lfg

ang

Rat

tay/

Reu

ters Treffen von Europas

Rechtspopulisten in Koblenz 2017

Kabarett und GesprächDienstag 16|01|201819.00 Uhr

Foto

: Ste

ph

an R

um

pf/

SZ

Ph

oto

Simon Pearce ist in Bayern geboren und lebt seit vielen Jahren in München – man könnte ihn als einen „Urbayer“ bezeichnen. Dennoch macht er aufgrund seiner Hautfarbe immer wieder Erfahrung mit Rassismus und Vorurteilen – auch im angeblich weltoffenen München. Neben offensichtlicher Fremden-feindlichkeit erfährt Pearce auch immer wieder skurrile Begegnungen, die nicht immer mit offenem oder verstecktem Rassismus zu tun haben, sondern auch oft mit übertriebener Political Correctness oder schlicht Unbeholfenheit.

In seinem Kabarettprogramm „Allein unter Schwarzen“ berichtet er von sol-chen Episoden und begegnet ihnen mit Humor und entwaffnender Ironie. In seinen Anekdoten übt er Gesellschaftskritik, jedoch ohne erhobenen Zeige-finger, sondern stets augenzwinkernd und mit einer großen Portion Selbstiro-nie. Ob Engstirnigkeit, überkorrekte Befangenheit oder Rassismus – für Simon Pearce finden sich überall Gelegenheiten, seinen deutschen Mitmenschen den Spiegel vorzuhalten.

Im Anschluss an die Aufführung spricht Simon Pearce mit Dr. Isabel Enzenbach (Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum Jüdische Studien Berlin- Brandenburg) und Mohammad A. S. Sarhangi (Post-Doc am Zentrum für Anti-semitismusfoschung) über seine Erfahrungen mit Alltagsrassismus.

Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“

Allein unter Schwarzen

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Simon Pearce

Simon Pearce vor dem Bayerischen Landtag, 2014

VortragDonnerstag 18|01|2018 18.30 Uhr

Ort Kulturzentrum UBO 9, Ubostr. 81245 MünchenEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit der Münchner Volkshochschule GmbH und dem Kultur - zentrum UBO 9

Im Münchner Westen, am Rand von Neuaubing, sind acht Baracken eines Lagers erhalten, in dem während der NS-Herrschaft rund 1.000 Zwangs-arbeiterinnen und Zwangsarbeiter untergebracht waren. Das Barackensen-semble ist das letzte in Süddeutschland noch erhaltene bauliche Zeugnis der massenhaften Ausbeutung durch Zwangsarbeit.

Das NS-Dokumentationszentrum wird auf dem Gelände des ehemaligen Zwangs arbeiterlagers an der Ehrenbürgstraße eine Dependance errichten. Am historischen Ort sollen eine Dauerausstellug sowie ein umfangreiches Bildungs- und Vermittlungsprogramm über die Verbrechen der Zwangsarbeit in München aufklären und an die Opfer erinnern. Im Mittelpunkt des Konzepts steht, den Zusammenhang von Kriegswirtschaft und rassistischer Ideologie deutlich zu machen, die soziale Realität und das Leid der Insassen aufzu-zeigen, aber auch die Haltung der deutschen Bevölkerung sowie deren Hand-lungsspielräume zu thematisieren.

Prof. Dr.-Ing. Winfried Nerdinger, Gründungsdirektor des NS-Dokumentations-zentrums, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dr. Angela Hermann und Dr. Paul-Moritz Rabe geben Einblicke in die Projektplanungen und beant-worten die Fragen des Publikums.

Foto

: Orl

a C

on

no

lly

Der Erinnerung Raum geben – Neues von der Ehrenbürgstraße

Die Baracke 5 auf dem Gelände des ehemaligen Zwangsarbeiterlagers in Neuaubing

GedenkfeierDonnerstag 25|01|201819.00 Uhr

Während der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft wurden in Bayern nach-weislich mindestens 146 Pädagoginnen und Pädagogen jüdischer Herkunft deportiert und ermordet. An sie soll im Rahmen der Gedenkfeier, die kurz vor dem Holocaust-Gedenktag stattfindet, erinnert werden. Es sprechen Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, zum Thema Mo-derne Gedenkkultur und Staatssekretär Georg Eisenreich. Neben einem kurzen Film über verschiedene Formen der Erinnerungsarbeit an bayerischen Schu-len wird die Lesung von fünf Biografien verfolgter und ermordeter Lehrer im Mittelpunkt stehen, die von Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Projekts Erinnern des BLLV recherchiert und geschrieben wurden. Des Weiteren werden die Namen der ermordeten Lehrerinnen und Lehrer verlesen. Als musikali-sche Umrahmung werden Stücke für Violine, Viola und Violoncello von Hans Neumeyer gespielt. Neumeyer, Komponist und Musiklehrer, wurde 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er am 19. Mai 1944 an Tuberkulose verstarb.

Der Gedenkfeier geht eine Lehrerfortbildung zum Thema „Die Zukunft der Erinnerung – Initiativen und Projekte bayerischer Schulen zur Erinnerung an die Verfolgten des NS-Regimes“ voraus (siehe Bildungsangebote).

Anlässlich des Internationalen Holocaust-Gedenktags

Erinnern an die im National-sozialismus verfolgten und ermordeten jüdischen Lehrerinnen und Lehrer

Foto

: Sta

dta

rch

iv M

ün

chen

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband und dem Verein Gedächtnisbuch für die Häftlinge des KZ Dachau

Kennkarte der jüdischen Lehrerin Elisabeth Braun

Szenische LesungDonnerstag 25|01|2018 20.00 Uhr

Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg wurden aus Frankreich 76.000 Juden nach Auschwitz deportiert und getötet. Frankreich hat sich schwer getan, die „Collaboration“ des Vichy-Regimes bei der Deportation der Juden einzugestehen. Inzwischen gibt es aber in Paris nicht nur Erinnerungs-tafeln, die der im Krieg gefallenen und im Widerstand gegen die Nationalsozia-listen und das Vichy-Regime gestorbenen Franzosen gedenken, sondern auch solche – an Kindergärten und Schulen –, die an den Abtransport von Kindern, Schülern und Lehrern nach Auschwitz erinnern.

Der französische Schriftsteller Robert Merle hat mit seinem Roman „Der Tod ist mein Beruf“ eine fiktive Autobiographie von Rudolf Höß verfasst, dem Kommandanten von Auschwitz. Es ist der Versuch eines Psychogramms, der in dem Satz gipfelt: „Ich habe nur gehorcht.“ Patrick Modiano ist in seinem Roman „Dora Bruder“ in Paris den Spuren eines jüdischen Mädchens und seiner Familie gefolgt, die letztlich in Auschwitz enden. Die Collage beider Romane, verbunden mit Zeugnissen jüdischer Münchnerinnen und Münchner, Fotografien und Filmausschnitten von Vera Botterbusch sowie Musik von Erwin Schulhoff soll ein Zeichen setzen gegen das Vergessen und die Erinne-rung wachhalten.

Sprecher: Siemen Rühaak, Margrit Sartorius und Vera Botterbusch Klavier: Laura Konjetzky

Eine Collage von Vera Botterbusch

Souviens-toi: Erinnere dich

Ort Gasteig/Blackbox Eintritt 18 € | 12 € ermäßigtVeranstalter Kulturzentrum Gasteig/Black Box in Kooperation mit dem Kulturreferat der LHM, dem BayernForum der Friedrich-Ebert-Stiftung, dem Stadtarchiv München und dem NS-Doku men ta tionszentrum München

Foto

s: S

tad

tarc

hiv

Mü

nch

en; V

era

Bo

tter

bu

sch

Collage aus historischen Aufnahmen der Deporta tionen aus München

und Erinnerungstafeln in Paris

VortragFreitag 26|01|201819.00 Uhr

Ort Evangelische Stadtakademie München Eintritt 8 € | 7 € ermäßigt | Schüler und Studenten freiVeranstalter Evangelische Stadtakademie München in Kooperation mit der Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt München und dem NS-Dokumentationszentrum München

Die Akteure und Ideen der sogenannte Neuen Rechten sind derzeit Inhalt zahlreicher Debatten und Diskussionen. Welche Begriffe, Feindbilder und Strategien werden konstruiert und verbreitet? In welcher Verbindung stehen die Akteure zu den Rechtspopulisten? Trennscharfe Definitionen sind häufig schwierig und Kennzeichnungen diffus.

Volker Weiß beschreibt in seinem Vortrag das vielfältige Spektrum der neuen rechten Bewegungen und untersucht die Herkunft und Vernetzung ihrer Kader. Dabei entlarvt er die zentralen Mythen der Neuen Rechten und zeigt auf, dass gegenwärtig nationalistische Strömungen wieder auf dem Vormarsch sind. Er geht den autoritären Vorstellungen nach und veranschaulicht Übergänge von Konservativismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus.

Dr. Volker Weiß ist Historiker und freier Publizist. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Theorie, Geschichte und Gegenwart der extremen Rechten und des Antisemitismus. 2017 ist sein Buch „Die autoritäre Revolte. Die Neue Rechte und der Untergang des Abendlandes“ erschienen. Weiß schreibt für DIE ZEIT und ZEIT Geschichte, die Frankfurter Rundschau, Jungle World, taz und Spiegel Online.

Die autoritäre Revolte – Die neue Rechte und der Untergang des Abendlands

Dr. Volker Weiß

Foto

: im

ago

/Ch

rist

ian

Man

g

Mitglieder der „Identitären Bewegung“ bei einer Demonstration in Berlin, 2017

KinderoperSamstag 27|01|2018, 16.00 Uhr Montag 29|01|2018, 19.00 Uhr

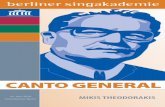

Der tschechische Komponist Hans Krása gehörte zu den im KZ Theresien-stadt inhaftierten Künstlern. Trotz der Umstände gelang es den Insassen dort, musikalische Aufführungen zu veranstalten. Seine 1938 entstandene Kinder oper Brundibár wurde über 50 Mal von den dort anwesenden Kindern aufgeführt. Der Komponist sowie weitere Künstler wurden im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Die Kinderoper handelt von dem Geschwisterpaar Aninka und Pepícek, das der kranken Mutter Milch besorgen will. Um Geld dafür zu bekommen, beschließen die Kinder, es dem Leierkastenmann Brundibár, der mit seiner Musik Geld auf dem Marktplatz verdient, gleich zu tun und stimmen ihr Lieblingslied an. Doch niemand hört ihnen zu und der über die Konkurrenz erzürnte Brundibár vertreibt sie. In der Nacht erscheinen den Geschwistern tierische Unterstützer, die am nächsten Morgen alle Nachbarskinder zusam-mentrommeln. Gemeinsam schaffen sie es, Brundibár vom Marktplatz zu vertreiben und durch ihren Gesang genügend Geld für die Milch zu sammeln – ein Appell an das Zusammenhalten von Freunden und den Mut, gegen das Böse zusammenzustehen.

Das Theater an der Würm hat den Stoff neu arrangiert und bringt mit dem Jugend-Sinfonie-Orchester Dachau die Oper mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 12 bis 20 Jahren auf die Bühne.

Brundibár

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Plakatentwurf von Tscho Zintl Foto

: Han

s Z

ach

erl

Filmvorführung und Diskussion Dienstag 30|01|201819.00 Uhr

Das bewegende Filmporträt des Berliner Regisseurs Christian Carlsen be-gleitet die heute 95-jährige jiddischsprachige Fanja Brancowskaja auf ihren Lebensspuren nach Litauen: in das ehemalige Wilnaer Ghetto, in die Wäl-der um Vilnius und an die Massenerschießungsstätte in Ponar. Dabei zeigt sich, dass die Vergangenheit nicht vergangen ist. Seit rund zehn Jahren gibt es undurchsichtige Manöver des litauischen Staates, die auf eine Rufschä-digung der früheren sowjetischen Partisanen zielen, sowie publizistische Angriffe aus rechtsnationalen Kreisen gegen Frau Brancowskaja.

„Liza ruft!“ (113 Min., dt. UT) ist ein politischer Dokumentarfilm über den Holocaust, den jüdischen Widerstand und den aktuellen Stand der Erinne-rungspolitik in Litauen. Im Gespräch mit Fanja Brancowskaja, ihren Angehö-rigen und Weggefährten zeichnet der Film das lebendige Bild einer beein-druckenden Frau, die beides ist: ein Opfer fortwährender Verfolgung ebenso wie eine streitbare Akteurin im Kampf um Aufklärung.

Im Anschluss an die Filmvorführung diskutieren die Jiddistin Dr. Evita Wiecki (Ludwig-Maximilians-Universität München), der Filmemacher und Historiker Christian Carlsen und der Historiker Prof. Dr. Frank Bajohr (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin).

Moderation: Judith Leister (Journalistin)

„Liza ruft!“ – Porträt einer jüdischen Partisanin

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit dem Kulturzentrum der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, dem Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte München und dem Lehrstuhl für Jüdische Geschichte und Kultur der LMU München

Foto

: Kas

sib

er F

ilms

Fanja Brancowskaja, 2014

KonzertDonnerstag 01|02|2018 19.00 Uhr

Max Ettinger, Roman Haubenstock-Ramati oder Józef Koffler sind selbst unter Musikkennern eher unbekannte Namen. Für diese Komponisten bedeutete der Holocaust eine Zäsur in ihrem Schaffen. In der Folge blieben ihnen ein breites Publikum und Bekanntheit trotz musikalischer Klasse häufig verwehrt.

Das Orchester Jakobsplatz München unter der Leitung von Daniel Grossmann möchte diese Komponisten neu entdecken und hat ihnen eine Konzertreihe gewidmet: die OJM-Expeditionen. Gespielt werden bisher kaum gehörte Stü-cke von politisch Unbeugsamen und künstlerischen Visionären.

Józef Koffler, geboren 1896 in Stryj/Österreich-Ungarn, studierte von 1914 bis 1924 in Lemberg und Wien. Im Anschluss kehrte er nach Lemberg zurück, begann zu unterrichten, erhielt den Lehrstuhl für atonale Harmonielehre und Komposition und ging als Pionier der Dodekaphonie in die Musikgeschichte ein. 1941 wurde er zusammen mit seiner Frau und seinem Sohn verhaftet und in das Ghetto von Wieliczka verschleppt. Dort verliert sich seine Spur. Offen-bar wurde 1944 die gesamte Familie bei einer öffentlichen Exekution ermor-det. Sein Leben und seine Musik stehen im Mittelpunkt des Konzertabends. Der Dirigent Daniel Grossmann liest begleitend zu den Stücken aus Dokumen-ten und referiert über Leben und Werk Józef Kofflers.

Expeditionen des Orchester Jakobsplatz München: Józef Koffler

Foto

: Th

e N

atio

nal

Dig

ital

Arc

hiv

es

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt 15 € | 10 € ermäßigt Karten sind über München Ticket, an der Tageskasse und über www.o-j-m.de erhältlichVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit dem Orchester Jakobsplatz München

Józef Koffler, um 1935

Lesung und DiskussionDonnerstag 08|02|201819.00 Uhr

Gra

fik:

Pro

mes

aart

stu

dio

/Ad

ob

e S

tock

Leserbriefe können äußerst beleidigend, diffamierend und verletzend sein. Manche finden daher nie ihren Weg in die Zeitung. Mit den sozialen Medien, mit Facebook und Twitter werden die Hassnachrichten immer mehr und in der Anonymität des Netzes scheinen die letzten Hemmschwellen zu sinken.

Shit-Storms, wüste Beschimpfungen und Drohungen – gleich ob on- oder offline –, Hasskommentare werden zunehmend ungehemmter und ungefiltert verbreitet und vergiften mehr und mehr auch die politische Debatte. Die Anfeindungen kommen dabei aus allen gesellschaftlichen Schichten. Manch-mal sind sie rhetorisch glänzend formuliert, andere wirken schon durch ihre holprige Formulierung unfreiwillig komisch. Doch trotz aller Grotesken und Komik, der Kern dieser verbalen Auswüchse ist ein ernster: Woher kommt dieser Hass, wie äußert er sich und was bedeuten die zunehmenden Feindse-ligkeiten für unsere Gesellschaft?

Die Redakteure der Süddeutschen Zeitung Max Hägler und Roman Deininger zitieren und kommentieren ihre schlimmsten Drohmails, krassesten Schimpf-briefe und andere nicht nett gemeinte Zuschriften, die sie im Laufe ihrer Arbeit von ihren „liebsten“ und „deutschesten“ Lesern erhalten haben. Im Anschluss stehen beide für eine Diskussion mit dem Publikum zur Verfügung.

Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“

Hate Poetry – Hasspost an die SZ-Redaktion

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

PodiumsdiskussionDienstag 20|02|201819.00 Uhr

Bereits seit Anfang Mai 2013 läuft der Prozess um die Verbrechen der Terrorzel-le „Nationalsozialistischer Untergrund“. Angeklagt sind fünf Personen: Beate Zschäpe, Mitglied des Kerntrios, sowie vier mutmaßliche Unterstützer und Ge-hilfen. Insgesamt werden dem NSU zehn Morde, drei Sprengstoffanschläge und 15 Raubüberfalle vorgeworfen. Mittlerweile sind fast 400 Prozesstage ins Land gezogen, von denen nicht wenige mit Befangenheitsanträgen und juristischen Scharmützeln der Verteidiger gefüllt waren.

Trotz der langen Dauer und des schleppenden Fortgangs des Prozesses ist das mediale und öffentliche Interesse ungebrochen – Das Verlangen insbesondere der Betroffenen und Hinterbliebenen nach Aufklärung und Gerechtigkeit ist hoch. Viele Fragen aber bleiben offen: Wie konnten die rechtsextremen Terroris-ten über 13 Jahre lang Anschläge verüben, rauben und morden und dabei un-entdeckt im Untergrund leben? Wie groß war ihr Unterstützernetzwerk wirklich und wie kann es sein, dass die deutschen Sicherheitsbehörden derart lange im Dunkeln tappten?

Diese und weitere Fragen und Aspekte des NSU-Prozesses diskutieren Robert Andreasch (NSU-Watch), Annette Ramelsberger (Süddeutsche Zeitung), Seda Basay-Yildiz (Opferanwältin) und Günther Beckstein (Bayerischer Minister-präsident a.D.).Moderation: Frank Jansen (Der Tagesspiegel)

Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“

Der NSU-Prozess

Foto

: Reg

ina

Sch

mek

en/S

Z P

ho

to

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Prozessakten zum NSU-Prozess im Oberlandesgericht München

VortragDonnerstag 22|02|201819.00 Uhr

Foto

: Sta

dta

rch

iv M

ün

chen

, Pla

kats

amm

lun

g, P

L 01

325

Bertolt Brecht hat Adolf Hitler im Frühjahr 1922 im Münchner Hofgarten - café beobachtet und ihn 1942 in Amerika als einen „unforgettable character“ bezeichnet. Mit Arnolt Bronnen erlebte er Anfang Juni 1923 eine Rede Hitlers im Zirkus Krone und „genoß“, wie Bronnen berichtet, „in bajuwarischer Schaufreude das Spektakuläre, die Massenregie und die Massenauftritte des Hitler-Klüngels“. Brecht wusste, bei welchem Münchner Hofschauspieler Hitler für seine Posen Unterricht nahm und wie er die Massen steuerte. Auf dieser Grundlage konnte Brecht die „Theatralik des Faschismus“ (1939/40) bis ins Detail beschreiben und in „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ (1941) für die Bühne bearbeiten. Dass Hitler noch weitere Lehrer wie den Sohn eines Wagner-Sängers in Bildungsfragen sowie einen Opern- und Operetten-sänger für die Rhetorik beschäftigte, lässt sich durch neue Forschungsergeb-nisse ergänzen, wie Dirk Heißerer in seinem Vortrag darlegen wird.

Dr. Dirk Heißerer ist Literaturwissenschaftler, Veranstalter Literarischer Spa-ziergänge und Exkursionen, Vorsitzender des Thomas-Mann-Forums München e.V. und Herausgeber der Thomas-Mann-Schriftenreihe.

Brecht studiert Hitler oder Über die Theatralik des Faschismus

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Dr. Dirk Heißerer

Plakat der Rede Hitlers am 1. Juni 1923 im Zirkus Krone

LesungDienstag 06|03|201819.00 Uhr

Foto

: Ed

itio

n S

alzg

eber

Am 26. September 1942 wurden Joy und Günther Weisenborn, die wie Harro Schulze-Boysen zur „Roten Kapelle“, einer – nach Erfindung der Gestapo von Moskau gesteuerten – Widerstandsgruppe gehörten, verhaftet. Es waren ver-schiedene Freundeskreise, Intellektuelle, Arbeiter, Soldaten und Geistliche, die von der Gestapo einer „Roten Kapelle“ zugeschrieben wurden. Was sie einte, war der Widerstand gegen die NS-Diktatur, indem sie Juden zur Flucht ver-halfen oder sich um politische Gefangene kümmerten. Mit Flugblattaktionen wollten sie eine Gegenöffentlichkeit schaffen.

Der Publizist und Luftwaffenoffizier Harro Schulze-Boysen und seine Frau Libs wurden die besten Freunde von Günther Weisenborn. Bis zum Kriegsende blieb der erfolgreiche Schriftsteller, Theater- und Rundfunkmann in Haft. Er entging nur knapp seiner Hinrichtung. Seine Frau Joy kam nach einem halben Jahr Haft frei.

Caroline Ebner und Thomas Loibl lesen aus den Gefängnisbriefen des Ehe-paares und Joys Tagebüchern – Zeugnisse des Widerstands in Zeiten des Nationalsozialismus und einer großen Liebe. Der Historiker Dr. Hans Woller (ehemaliger Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin) führt in die „Rote Kapelle“ ein.

„Zu viel für ein Menschenleben“– Die Weisenborns und die „Rote Kapelle“

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit der Münchner Volkshochschule GmbH und dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

Günther und Joy Weisenborn

Filmvorführung und GesprächMittwoch 07|03|201819.00 Uhr

Der Begriff „Arier“ wurde von den Nationalsozialisten als Bestandteil ihrer Rassenideologie der „völkischen Ungleichheit“ verunglimpft. Der Dokumen-tarfilm „Die Arier“ recherchiert die Bedeutung und Herkunft des Begriffs und dessen Missbrauch durch Rassisten in Deutschland und den USA. Die afro-deutsche Regisseurin Mo Asumang geht in dem Film der Frage nach, was hinter der Ideologie von sogenannten Herrenmenschen und niederen Rassen steckt. Sie begibt sich dazu zu selbsternannten „Ariern“ auf Demonstrationen von Rechtsradikalen, reist zur „Volksgruppe der Arier“ in den Iran, trifft sich in den USA mit weltweit berüchtigten Rassisten und begegnet dem Ku-Klux- Klan. Überall dort konfrontiert sie Menschen, die sich als „Arier“ gerieren, mit der Frage, was ein „Arier“ eigentlich sei.

Im Anschluss an die Filmvorführung spricht die Regisseurin Mo Asumang mit Antonie Rietzschel (Süddeutsche Zeitung) über ihre mutigen Recherchen und ihre Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit in Deutschland und den USA.

Für Berufsschülerinnnen und Berufsschüler wird am 7.3. 2018 um 10 Uhr eine Schul vorstellung mit anschließendem Gespräch mit Mo Asumang angeboten. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.

Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“

„Die Arier“

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Mo Asumang

Szene aus dem Film „Die Arier“Foto

: H

anfg

arn

& U

fer

Film

pro

du

ktio

n u

nd

Ma

Mo

tio

n

Filmvorführung und GesprächDienstag 13|03|201819.00 Uhr

In der NS-Zeit verfolgt, nach Kriegsende als Verräter beschimpft – ein Schick - sal, das viele Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime teilen. In dem Dokumentarfilm „Die guten Feinde" erzählt Christian Weisenborn die Geschich-te seines Vaters Günther Weisenborn, eines Theaterautors, der sich mit zahlrei-chen anderen Künstlern und Intellektuellen in der sogenannten Roten Kapelle, einer losen Gruppierung verschiedener Widerstandsgruppen, engagierte.

Aufgrund seines Engagements gegen das NS-Regime wurde Weisenborn 1942 verhaftet und entging nur mit Glück der Vollstreckung des Todesurteils. Gemeinsam mit Adolf Grimme versuchte er nach dem Krieg, den ehemaligen Richter Manfred Roeder vor Gericht zu bringen, der ihn und 52 andere Mitglie-der der „Roten Kapelle“ zum Tode verurteilt hatte. Dieser Versuch scheiterte. Erst 2009 wurden die Urteile gegen die „Rote Kapelle“ aufgehoben.

Christian Weisenborn hat für seinen Film mit Historikern und Biografen gespro-chen, verarbeitet aber vor allem die Erinnerungen seines Vaters. Im Anschluss an die Filmvorführung spricht der Historiker Dr. Jürgen Zarusky (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) mit dem Regisseur über seine Familie und die Arbeit am Film.

„Die guten Feinde. Mein Vater, die Rote Kapelle und ich“

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit der Münchner Volkshochschule GmbH und dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin

Foto

: Ed

itio

n S

alzg

ber

Günther Weisenborn bei seiner Verhaftung, 1942

ZeitzeugengesprächMittwoch 14|03|2018 19.00 Uhr

Foto

: Ver

ban

d D

euts

cher

Sin

ti u

nd

Ro

ma

- La

nd

esve

rban

d B

ayer

n e

.V.

Siegfried Heilig wurde 1934 in Bloensdorf (Kreis Wittenberg) geboren und wuchs in Magdeburg auf. Am 1. März 1943 wurden die Magdeburger Sinti und Roma nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Siegfried Heilig, seine Eltern und Geschwister entkamen der Deportation Dank seiner Großmutter Anna Heilig, die sie in einem Packwagen versteckte. Anna Heilig selbst wurde in Auschwitz ebenso wie zahlreiche andere Angehörige ermordet. Der neunjährige Sieg-fried, seine Eltern und Geschwister überlebten die nächsten zwei Jahre bis zur Befreiung in Verstecken im Raum Brandenburg in ständiger Angst. Die Familie war bei Kriegsende völlig unterernährt und aufgrund der miserablen Lebens-umstände sehr krankheitsanfällig.

Erst im hohen Alter ist es Siegfried Heilig möglich, über seine Geschichte – vor allem aber über seine Großmutter und andere ermordete Verwandte – öffentlich zu sprechen. Für sein Engagement als Zeitzeuge erhielt er das Bundesverdienstkreuz. Heute lebt Siegfried Heilig in Nürnberg. Im Zeitzeugen-gespräch mit Hannes Burkhardt (Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg) berichtet er über sein bewegtes Leben und seine Erinnerungen an die Verfolgung durch die Nationalsozialisten.

Im Rahmen der Projekttage „75. Jahrestag der Deportation der Münchner Sinti und Roma“

„Meine Großmutter hat uns das Leben gerettet“ – Siegfried Heilig

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit dem Verband Deut-scher Sinti und Roma, Landesverband Bayern e.V. und dem Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst

Siegfried Heilig, 2013

VortragDonnerstag 15|03|201819.00 Uhr

Foto

: Fo

sch

/SZ

Ph

oto

Der Umgang zwischen Juden und Deutschen war nach 1945 geprägt von Distanz und Entfremdung, Misstrauen und Ablehnung. Zwischen ihnen stand der Zivilisationsbruch Auschwitz. Dennoch führte das Schicksal sie wieder eng zusammen. In München gründete schon im Sommer 1945 eine Handvoll jüdischer Überlebender wieder die Israelitische Kultusgemeinde. Für die osteuropäischen Juden wurden Stadt und Region zum zeitweiligen Mittel-punkt. Die Amerikaner gewährten den Displaced Persons Schutz und Obhut; Bayern entwickelte sich zum Zentrum dieser Holocaust-Überlebenden. Doch im Land der Mörder sahen sie nur einen Transit auf der Suche nach einer sicheren Heimat, Eretz Israel oder die USA.

Von den Deutschen erfuhren diese Flüchtlinge wenig Unterstützung und auch ein Schuldbewusstsein gegenüber den Verfolgten regte sich in der Be-völkerung kaum. Vielmehr blühten rassistische Ressentiments wieder auf. Ein bedrückender Prozess, der sich erst spät wandelte.

Der Historiker Dr. Heinz Verfürth lebt als freier Journalist und Autor in Berlin. Zu seinen Veröffentlichungen zählen „Die Arroganz der Eliten“ (2008), „Schwarzbuch Politik: Gegen den Ausverkauf der politischen Kultur“ (2009) sowie „Als die Juden nach Deutschland flohen“ (2017).

Als die Juden nach Deutschland flohen

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Dr. Heinz Verfürth

Demonstration gegen einen Bericht in der Süddeutschen Zeitung, 1949

Geführter RundgangSonntag 18|03|201811.00 Uhr

13 Millionen Menschen mussten während des Zweiten Weltkriegs Zwangsar-beit in Deutschland verrichten. Allein in München gab es etwa 200.000 auslän-dische Arbeitskräfte, die zum großen Teil in einer der mehr als 400 Lagerunter-künfte im Stadtgebiet untergebracht waren.

Ein ehemaliges NS-Zwangsarbeiterlager ist in München heute noch fast voll-ständig erhalten. Es wurde 1942 von der Reichsbahn am Rande des Stadtteils Neuaubing errichtet. Als bauliche Zeugen der massenhaften Ausbeutung stehen alle acht noch heute existierenden Baracken unter Denkmalschutz. Es handelt sich um den letzten in Süddeutschland noch erhaltenen Lager-komplex dieser Art. Während des Zweiten Weltkriegs lebten hier etwa 1.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, Polen, Italien, den Niederlanden, Frankreich und Tschechien, darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche. Sie verrichteten schwerste körperliche und „kriegswichtige“ Arbeit im wenige Gehminuten entfernten Ausbesserungswerk der Reichsbahn.

Das NS-Dokumentationszentrum München wird an diesem authentischen Ort einen Erinnerungsort einrichten. Dr. Angela Hermann und Dr. Paul-Moritz Rabe (NS-Dokumentationszentrum) zeigen bei einem Rundgang über das Gelände die Spuren der Vergangenheit und erzählen die Geschichte des Ortes und der dort untergebrachten Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.

Das ehemalige Zwangs-arbeiterlager Neuaubing

Ort Erinnerungsort Zwangsarbeiterlager Neuaubing, Ehrenbürgstr. 9, 81249 MünchenEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Foto

: Orl

a C

on

no

lly Rundgang über das ehemalige Zwangs arbeiterlager Neuaubing, Oktober 2017

VortragMontag 19|03|201819.00 Uhr

Foto

: Kal

isp

era

Del

l

Anfang der 1990er Jahre schien es für einen kurzen Augenblick so, als ob in der Bundesrepublik Deutschland eine organische Verbindung von Freiheit und Frieden, Demokratie und Wohlstand erzielt worden sei. Seitdem aber haben sich überall in den westlichen Demokratien neue und alte Formen nationalisti-schen, auch antidemokratischen Denkens verbreitet. Nicht zuletzt die Bundes-tagswahl 2017 hat gezeigt, dass die Zeiten des übersichtlichen, Stabilität verbürgenden Parteiensystems der alten Bundesrepublik definitiv vorüber sind. Der Übergang zu einer neuen Form des polarisierten Mehrparteiensystems, die Tendenz zur Massenmobilisierung durch propagandistische Selbstradi-kalisierung an den politischen Rändern und die mediale Verbreitung von verschwörungstheoretisch aufgeladenem Hass und abstruser „Fake News“ lassen die Sorge vor einem Scheitern der Demokratie und das Bedürfnis nach historischem Orientierungswissen wachsen.

Diesen Entwicklungen geht der Vortrag nach und fragt, welche Lehren aus der Erinnerung an die Weimarer Republik, die ihre Freiheit verspielte mit all den entsetzlichen Folgen, für die Gefährdung und Selbstgefährdung der Demokratie gezogen werden können.

Der Historiker Prof. Dr. Andreas Wirsching ist Direktor des Instituts für Zeit geschichte München-Berlin. Sein Vortrag eröffnet die Spring School des NS-Dokumentationszentrums.

Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“

Gefährdung und Selbstgefährdung der Demokratie. Können wir aus der Geschichte lernen?

Ort NS-Dokumentationszentrum München, AuditoriumEintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Prof. Dr. Andreas Wirsching

Pegida-Aufmarsch in Dresden 2015

PodiumsdiskussionDienstag 20|03|201819.00 Uhr

Zuletzt hat es die Bundestagswahl 2017 deutlich gezeigt: Der Erfolg der rechtspopulistischen „Alternative für Deutschland“ war zu einem Großteil auf die erfolgreiche Mobilisierung von Nichtwählern zurückzuführen. Der AfD gelang es, die in Teilen der Bevölkerung vorhandenen Ängste vor sozialem Abstieg und einer offenen Gesellschaft in Wählerstimmen umzumünzen.

Auch eine aktuelle Studie zum Phänomen der Nichtwähler in München bestä-tigt dies. Das Gefühl, von Politik und Gesellschaft „abgehängt“ zu sein, von den bürgerlichen Parteien nicht vertreten zu werden, ist unter Nichtwählern weit verbreitet. Politikverdrossenheit und Zukunftsängste sind besonders in bildungsfernen, in prekären Verhältnissen lebenden Bevölkerungs teilen an- zutreffen. Wie können vermeintlich oder tatsächlich sozial „Abgehängte“ für die Demokratie zurückgewonnen werden? Was hat soziale Teilhabe mit Rechts-populismus und Rechtsextremismus zu tun?

Diese und weitere Fragen diskutieren Dipl. Soz. Werner Fröhlich und Mirko Broll (Institut für Soziologie der LMU), Dr. Miriam Heigl (Fachstelle für Demokratie der LHM) und Martina Hartmann (Regsam – Regionale Netzwerke für soziale Arbeit in München).

Moderation: Dr. Ralf Melzer (BayernForum der Friedrich-Ebert-Stiftung)

Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“

Abstiegsängste, Verlustgefühle, Desintegration: Zur sozialen Dimension von Rechtspopulismus

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus

Foto

: Cat

her

ina

Hes

s/S

Z-P

ho

to

Ort NS-Dokumentationszentrum München, Auditorium Eintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit der Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt München

Neonazis demonstrieren in München, 2005

ProjektvorstellungDonnerstag 22|03|201819.00 Uhr

„In Farben getrennt – in Erinnerung vereint“ ist eine Kooperation unter der Federführung des AWO Fanprojekts München mit den beiden Fußballvereinen TSV 1860 München und FC Bayern München sowie deren Fanszenen. Das Projekt befasst sich mit dem historischen Kontext des Nationalsozialismus mit Bezug zu den Vereinen und soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Herausforderungen der Gegenwart sensibilisieren sowie die Kultur des Erinnerns bestärken. Im Mittelpunkt des Projekts steht eine Fahrt nach Oświęcim/ Polen für Fans aller Altersgruppen mit dem Besuch der dortigen KZ-Gedenk-stätte Auschwitz. Zur Vorbereitung auf diese Fahrt finden Studientage im NS-Dokumentationszentrum München und in der KZ-Gedenkstätte Dachau statt, die neben dem geschichtlichen Kontext einen besonderen Fokus auf die Bedeutung der Stadt München als ehemalige „Hauptstadt der Bewegung“ richten. Das Programm wird für beide Fanszenen angeboten, wobei die Studi-entage und Fahrten getrennt durchgeführt werden.

Die Projektvorstellung greift auch die Rolle des Fußballs in der NS-Zeit so - wie dessen Bedeutung für die heutige Erinnerungsarbeit auf. Im Anschluss diskutieren Mitarbeiter des Fanprojekts mit Vertreterinnen und Vertretern aus Fußball und Gesellschaft über die Notwendigkeit des Lernens aus der Geschichte.

Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus

„In Farben getrennt – in Erinnerung vereint“

Foto

s: A

nn

e W

ild (

ob

en);

pri

vat

(un

ten

)

Ort NS-Dokumentationszentrum München, Auditorium Eintritt freiVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit der Fachstelle für Demokratie der Landeshauptstadt München und dem Jüdischen Museum München

Fußballfans vom TSV 1860 München und Bayern München demonstrieren gegen Rassismus.

Rundgänge | Fortbildungen | Workshops | Seminare

Angebote der Bildungsabteilung

Lehrerfortbildung Donnerstag 25|01|201814.00–18.00 Uhr

Die Zukunft der Erinnerung – Initiativen und Projekte bayerischer Schulen zur Erinnerung an die Verfolgten des NS-Regimes

Ort NS-Dokumentationszentrum München, Treffpunkt im Foyer Anmeldung bis 19.01.2018 unter www.bllv.de/erinnernVeranstalter NS-Dokumentationszentrum München in Kooperation mit dem Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) und dem Gedächtnisbuch für die Häftlinge des KZ Dachau

Die Erinnerung an die Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur ist auch vier Generationen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von zentraler Bedeutung für das Selbstverständnis der Bundesrepublik. Auf vielen Ebenen wird versucht, diese Geschichte jüngeren Generationen zu vermitteln. Entge-gen wiederholter Behauptungen ist bei den heutigen Jugendlichen durchaus Interesse an dieser Geschichte vorhanden.

In der Bildungsarbeit spielen die Erinnerungen von Überlebenden der NS-Ver-folgung dabei bis heute eine prägende Rolle. Sie vermitteln Schülerinnen und Schülern unmittelbar und persönlich, was Ausgrenzung und Verfolgung für sie bedeuteten und welche Folgen damit verbunden waren. Die Generation der Zeitzeugen wird die Erinnerungsarbeit nicht mehr lange begleiten. Wie aber kann diese an den Schulen fortgeführt und weiterentwickelt werden? Welche Formate und Methoden bieten sich für eine zeitgemäße Erinnerungsarbeit an? Diese Fragen greift die Fortbildung auf und stellt den Teilnehmenden aktuelle Projekte schulischer Erinnerungsarbeit vor.

Die Fortbildung soll Lehrerinnen und Lehrern Anregungen für eigene Projekte an Schulen geben. Darüber hinaus werden Möglichkeiten der Zusammenarbeit vorgestellt und diskutiert. Die Fortbildung ist für Lehrerinnen und Lehrer aller Schultypen geeignet.

LehrerfortbildungMittwoch 21|02|201814.30–17.00 Uhr

Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945.Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer

Ort NS-Dokumentationszentrum München, Treffpunkt im FoyerAnmeldung www.fibs.alp.dillingen.de Veranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Die Morde der rechtsextremistischen Terrorzelle „Nationalsozialistischer Unter-grund“ und die Anschläge auf Asylunterkünfte und Geflüchtete in den letzten Jahren haben das Thema Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewalt verstärkt in das öffentliche Bewusstsein gebracht. Rechtspopulistische Parteien schüren Europaskepsis und Fremdenfeindlichkeit. Vermeintliche deutsche „Pa-trioten“ treten zur „Rettung des Abendlandes“ an und tragen zur Verrohung von Sprache und Denken bei. Die Ausstellung „Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945“ dokumentiert Aktivitäten, Akteure, Weltanschauungen und Strategien der extremen Rechten seit Kriegsende. München und Bayern stehen dabei im Mittelpunkt. Ein Teil der Ausstellung ist der rechtsextremen Ideologie gewidmet.

In der Fortbildung werden die thematischen Schwerpunkte der Sonderaus-stellung in einem Rundgang vorgestellt. Zudem erhalten die Teilnehmenden einen Einblick in das zielgruppenorientierte Bildungsangebot, das begleitend zur Sonderausstellung angeboten wird. Anhand ausgewählter Fotos und Dokumente wird gemeinsam besprochen, aus welchen Elementen sich die antidemokratische und menschenfeindliche Ideologie zusammensetzt und mit welchen Mitteln das Gedankengut verbreitet wird. Außerdem wird diskutiert, inwieweit einzelne dieser Elemente auch für die gesellschaftliche Mitte an-schlussfähig sind. Die Fortbildung ist für Lehrerinnen und Lehrer aller Schul-typen geeignet.

Workshop Samstag 24|02|2018 09.30–16.30 Uhr

Entnazifizierung im Nachkriegs-deutschland. Kunst, Kultur, Medien

Ort Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 München Anmeldung [email protected] oder [email protected] Haus der Kunst München/ NS-Dokumentationszentrum München

Der Prozess der Entnazifizierung war ein wichtiger Teil der deutschen Nach-kriegsgesellschaft. Es ging um die Frage nach Schuld und Verantwortung, aber auch um Verharmlosung und Verdrängung.

Zu diesem Thema haben das NS-Dokumentationszentrum und das Haus der Kunst einen Workshop konzipiert, der sich schwerpunktmäßig mit der Entnazi-fizierung des Kulturlebens in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg beschäf-tigt. Er berührt damit auch in symptomatischer Weise die Geschichte des Haus der Kunst, das von 1933–1937 nach Plänen von Hitlers bevorzugtem Archi-tekten Paul Ludwig Troost als „Haus der Deutschen Kunst“ errichtet und 1937 eröffnet wurde. Bis 1945 diente das Gebäude als Propagandainstrument und maßgebliche Institution nationalsozialistischer Kunstpolitik.

Die Teilnehmenden erhalten Einblick in historische Dokumente wie zum Bei-spiel in die Spruchkammerakten von Protagonisten wie der Architektenwitwe Gerdy Troost oder Hitlers Leibfotografen Heinrich Hoffmann. Welchen Einfluss hatten und haben diese prominenten Fälle auf das Bild des Kulturschaffenden der Nachkriegszeit? Wie wird die Frage nach Täterschaft und Verantwortung von Künstlern verhandelt? Außerdem richtet der Workshop den Blick auf bis heute so brisante Themen wie NS-Raubkunst und Restitution.

WorkshopSamstag 10|03|201809.30–16.30 Uhr

München als zentraler Kultort der NSDAP – Geschichte am his-torischen Ort

Ort Haus der Kunst, Prinzregentenstraße 1, 80538 MünchenAnmeldung [email protected] oder [email protected] Veranstalter Haus der Kunst München/ NS-Dokumentationszentrum München

München hatte eine besondere Funktion als nationalsozialistische Kunstme-tropole, als Zentrum des Parteiapparats der NSDAP und als Ort des Parteikults. Die Stadt erhielt von Adolf Hitler die Titel „Hauptstadt der Deutschen Kunst“ und „Hauptstadt der Bewegung“. Bis 1945 war München Sitz der Reichsleitung der NSDAP. Das Umfeld des Königsplatzes bildete das Zentrum der Parteior-ganisation. Als „Hauptstadt der Deutschen Kunst“ fiel der Stadt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Ideologie und Propaganda des NS-Regimes in der Kunst zu.

Im Rahmen des Workshops werden die beiden Standorte NS-Dokumentati-onszentrum und Haus der Kunst besucht und ihre Geschichte am historischen Ort erläutert. Das Seminar diskutiert die ehemalige Funktion des „Braunen Hauses“, des Königsplatzes und des „Haus der Deutschen Kunst“ als Propa-gandainstrumente der Nationalsozialisten, ihre architektonische Konzeption sowie ihre Nutzungsgeschichte nach 1945. Die Teilnehmer erhalten im Rahmen des Workshops Einblick in Dokumente und Materialien aus dem Bestand des Historischen Archivs des Haus der Kunst, die gemeinsam analysiert werden.

Spring School Mo 19|03| bis Do 22|03|2018

Nie wieder. Schon wieder. Immer noch. Aufstieg des National-sozialismus und heutige Formen des Rechtsextremismus

Ort NS-Dokumentationszentrum München, Treffpunkt im Foyer Anmeldung [email protected] oder 089-233-67007Veranstalter NS-Dokumentationszentrum München

Die Morde der rechtsextremistischen Terrorzelle „Nationalsozialistischer Unter-grund“ und die Anschläge auf Asylunterkünfte und Geflüchtete in den letzten Jahren haben das Thema Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewalt verstärkt in das öffentliche Bewusstsein gebracht. Rechtspopulistische Parteien schüren Fremdenfeindlichkeit und sprechen wieder von einer „Volksgemein-schaft“ oder einem „Volkswillen“. Aus welchen Elementen setzt sich diese antidemokratische und menschenfeindliche Ideologie zusammen? Mit welchen Mitteln wird das Gedankengut verbreitet? Inwieweit und warum sind einzelne dieser Elemente auch für die gesellschaftliche Mitte anschlussfähig?

Die Spring School widmet sich unterschiedlichen Facetten des historischen und aktuellen Rechtsextremismus. Zunächst werden Weltanschauungen und Organisationsstrukturen der Rechten in der Weimarer Republik betrachtet. Danach geht es in einem zweiten Teil um die Frage, inwieweit sich Parallelen und Unterschiede in heutigen Erscheinungsformen des Rechtsextremismus wiederfinden. Dazu nimmt die Spring School drei Themenkomplexe in den Blick: Propaganda, Ideologie und Netzwerke. Abschließend werden Handlungs-strategien gegen Rechts vorgestellt.

Das dreitägige Programm möchte Impulse setzen und Perspektiven eröffnen für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Phänomen Rechtsextremismus in Vergangenheit und Gegenwart. Die Spring School ist für Studierende und Multiplikatoren geeignet.

Foto

s: O

rla

Co

nn

olly

Dauerausstellung Als Gründungsort der NSDAP ist München wie keine andere Stadt mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus verbunden. Die Dauerausstellung dokumentiert die besondere Rolle der Stadt im Terrorsystem der Diktatur und den schwierigen Umgang mit dieser Vergangenheit seit 1945. Gezeigt werden Fotografien, Dokumente und Texte auf Deutsch und Englisch sowie Filmprojektionen und Medienstationen.

Die Dauerausstellung „München und der Nationalsozialismus“ widmet sich auf rund 1.000 qm der Geschichte des Nationalsozialismus in München vom Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Im Fokus stehen die besondere Rolle Münchens und die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, die den Aufstieg der Hitler-Bewegung möglich machten. Die Dauerausstellung thematisiert Herrschaft und Gesellschaft im nationalsozialistischen München. Sie beschreibt die Anfänge der Diskriminierung und Ausgrenzung, die stetige Radikalisierung und schließlich den Weg in Krieg und Vernichtung. Das Haus dokumentiert die Verbrechen von Münchnern im Zweiten Weltkrieg ebenso wie die Auswirkungen des Vernichtungskriegs. Der Maschinerie des Terrors werden Beispiele des Widerstands und der Auflehnung gegenübergestellt. Schließlich führt die Dokumentation über den Zusammenbruch des Regimes im Jahr 1945 hinaus und zeigt die Nachwirkungen und auch das Wiederaufleben nationalsozialistischer Ideen bis in unsere Tage.

Ebene 4 Ursprung und Aufstieg der NS-Bewegung 1918–1933

Ebene 3Herrschaft und Gesellschaft im National-sozialismus 1933–1939

Ebene 2München und der Krieg 1939–1945 | Nach 1945

Ebene 1Auseinandersetzung mit der NS-Zeit nach 1945 Sonderausstellung

München und der Nationalsozialismus

Foto

: Bay

eris

che

Sta

atsb

iblio

thek

Mü

nch

en/F

oto

arch

iv

Weitere Angebote Bildungsangebote für Gruppen

BarrierefreiheitDie Ausstellung und alle öffentlichen Bereiche des NS-Dokumentationszentrums sind barrierefrei zugänglich.

ÖffnungszeitenDienstag – Sonntag 10 – 19 Uhr(erweiterte Öffnungszeiten für angemeldete Schulklassen, Gruppen und Seminarteilnehmer). Weitere Informationen unter: www.ns-dokuzentrum-muenchen.de

EintrittspreiseBis 18 Jahre: Eintritt freiErwachsene: Einzelkarte 5 € | Jahreskarte 20 €Ermäßigt: 2,50 €

GruppenSchulklassen und Gruppen nur nach Voranmeldung

Anmeldung sowie Informationen zum Rundgangs- und Seminarangebot:[email protected] | Telefon +49 89 233-67007

– 90 € pro Gruppenführung inkl. Eintritt für max. 15 Teilnehmer (Voranmeldung: [email protected]; stets in Verbindung mit der Buchung eines internen Rundgangsleiters; Termine nach Wunsch bzw. Verfügbarkeit)– 120 € pro Halbtagesseminar inkl. Eintritt für max. 15 Teilnehmer– 180 € pro Ganztagesseminar inkl. Eintritt für max. 15 Teilnehmer– Mediaguides, App und Lernforum kostenlos

Alle Angebote sind für Jugendliche unter 18 Jahren sowie Schüler/innen und Studierende in der Gruppe kostenfrei.

– Lernforum mit Medientischen und Recherchestationen– Präsenzbibliothek– Mediaguides: allgemein (Deutsch, Englisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch), für Kinder, für Jugendliche, in „Leichter Sprache“, thematisch (z. B. Antisemitismus, Geschlechterrollen)– App „Orte Erinnern“ (iOS und Android): Rundgänge im Umfeld des Königsplatzes und im erweiterten Stadtgebiet (Deutsch/Englisch)– Katalog (Deutsch/Englisch)– Kurzführer (Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Spanisch, Türkisch); Begleitheft in „Leichter Sprache“– Cafeteria, Buchladen

– Ausstellungsrundgänge für Gruppen durch historisch geschultes Personal (nach Voranmeldung auf deutsch und englisch, weitere Sprachen auf Anfrage)– Seminare und Fortbildungen für Schulklassen, Jugendgruppen, Multiplikatoren, Berufsgruppen u. a. (Deutsch, teilw. Englisch)

Jeweils maximal 15 Teilnehmer/innen – größere Gruppen werden geteilt; Termine nach Wunsch bzw. Verfügbarkeit

Anfragen und [email protected] | Telefon +49 89 233-67007

Anfahrt mit dem MVVU2/U8 oder Bus 100 Haltestelle KönigsplatzTram 27/28 Haltestelle KarolinenplatzKeine Besucherparkplätze

Besucherservice | Allgemeine [email protected] +49 89 233-67000

Königsplatz

Arc

isst

raß

e

Bar

er S

traß

e

Gabelsbergerstraße

Luis

enst

raß

e

KönigsplatzU2 KarolinenplatzTram 2827U8

Brienner Straße Karolinenplatz

Kat

hari

na-v

on-B

ora-

Str

aße

Brienner Straße

Karlstraße

Maximiliansplatz

Für Fragen zum Programm und zur Berichterstattung wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des NS-Doku mentationszentrums: Telefon +49 89 233-67013 oder -67014 | Fax +49 89 [email protected]@muenchen.de

Eine Einrichtung der Landeshauptstadt München

Anfahrt mit dem MVVU2/U8 oder Bus 100 Haltestelle KönigsplatzTram 27/28 Haltestelle KarolinenplatzKeine Besucherparkplätze

NS-Dokumentationszentrum München

Brienner Straße 3480333 München

www.ns-dokuzentrum-muenchen.de

Besucherservice | Allgemeine Anfragen Telefon +49 89 233-67000

[email protected] – Facebook – Instagram | @nsdoku – #nsdoku

Gestaltung: www.wangler-abele.de | Gedruckt auf Papier aus zertifiziertem Holz, aus kontrollierten Quellen und aus Recyclingmaterial.