地方創生と「クラウドファンディング」の 新たな可能性 · 2019-03-01 · 付等の形で昔から存在していたが、現在は、イン ターネット仲介サイトの登場により、効率的に資金

「IoT」の動向と山口県のものづくり ·...

Transcript of 「IoT」の動向と山口県のものづくり ·...

はじめに

近年、全てのモノをインターネットにつなぐ

ことにより、生活やビジネス等における変革を

実現する「IoT」(Internet of Things)が注

目されている。政府もIoTについて、ビッグ

データやロボット、人工知能(AI:Artificial

Intelligence)等と共に、いわゆる「第4次産

業革命」の中核をなす重要な概念と位置付け、

導入拡大に向けた取り組みを進めている。

IoTの具体的な活用例としては、乗用車の

自動運転や家電製品の遠隔操作などが挙げられ、

とりわけ製造業では、生産工程の「見える化」

等を通じて、「ものづくり」の現場に大きなイン

パクトが生じるものとみられている。このため、

県内の製造業においても、IoTの本質を理解

し、効果的な活用を図ることにより、生産の効

率化のみならず、新たなビジネスチャンスの創

出につながる可能性がある。さらに、こうした

動きが各種機器類の導入に伴う設備投資を喚起

するなど、県内経済に様々な効果をもたらすこ

とも期待される。

本稿では、IoTの概念や国内外及び県内の

動きについて、製造業との関わりに重点を置き

ながら整理する。その上で、IoTの広がりに

伴う本県製造業への影響と今後の対応策、活用

の可能性について探る。

「IoT」の動向と山口県のものづくり

〈 要 旨 〉1.全てのモノをインターネットにつなぎ、その過程で得られるデータから新たな付加価値を生み出すことで、生活やビジネス等における変革を実現する「IoT」(Internet of Things)が注目されている。情報通信機器やネットワークなどシーズ面の急速な高度化を背景に、自動車や家電製品、医療機器など生活面に関わるものだけでなく、産業、社会インフラなど幅広い分野のニーズへの適合が可能となっている。

2.製造業のIoT導入形態としては、生産ラインの設備からデータを収集し、稼働状況をリアルタイムで把握するというケースが挙げられ、生産工程の「見える化」に向けて、大手企業が自社工場や取引先への導入を進めつつある。また、自社製品の稼働状況を把握し、異常予兆検知による適切なメンテナンスや、ユーザーへの使用方法アドバイス等に活用する企業もある。国は、成長戦略においてIoTに着目した様々な施策を打ち出したほか、一部の自治体では研究会発足等の動きがみられる。

3.IoTが製造業にもたらす変化としては、生産工程の効率化・生産性向上が挙げられるほか、ソリューションサービスの展開等を通じて、製造業のビジネスモデルを変える可能性もある。また、データ分析の専門家が台頭するなど、現場の人材面にも影響を及ぼすであろう。

4.県内では、化学プラントの異常予兆検知にIoTを活用する企業がみられ、こうした動きは国が推進する「産業保安のスマート化」との関連からも拡大する見通しである。また、多品種少量生産を特徴とする企業における、生産管理や製品加工作業での活用事例もあり、工場間のネットワーク構築等を通じた一層の生産性向上が期待されている。

5.IoTに関しては、工場内設備の稼働状況把握等により、本県製造業の生産性向上をもたらすツールとしての役割が期待されるほか、作業工程の標準化を通じた、スムーズな技能伝承や多様な人材の活用も見込まれる。また、大手企業でIoTが普及していくと、多くの県内企業において、受発注や生産管理の業務に影響が及ぶとみられる。一方、自社でのIoT導入が、「カスタマイズ品」の製造や共同受注といった点でビジネスチャンスをもたらす可能性がある。各企業は、自社のものづくりにおけるスタンスや思想等も踏まえつつ、目的を明確にした上で、IoTの活用方法を検討すべきであろう。

2│やまぐち経済月報2016.7

report 調査report

1.IoTの現状

⑴ IoTの概念

IoTは、直訳すると「モノのインターネッ

ト」であり、全てのモノ(人を含む)がイン

ターネットにつながっている状態を指す。但し、

単につながるだけではなく、モノ同士が情報の

やり取りを行い、その過程で得られるデータを

活用して、新たな付加価値を生み出すことに本

質的な意味がある。

IoTの対象は、パソコンやスマートフォン

などの情報通信機器にとどまらず、自動車や家

電製品、工場内の機械類、社会インフラなど幅

広い。これらの稼働状況等に関する大量のデー

タ(ビッグデータ)をインターネット経由で収

集・蓄積し解析を行った上で、その結果を業務

効率化やマーケティング戦略構築、新事業創出

等に活用するというのが、IoTの大まかなイ

メージである(図表1)。

⑵ IoTが注目される背景

IoTの概念は、従来から提唱されてきた「ユ

ビキタスネットワーク社会」(「いつでも、どこ

でも、何でも、誰でも」ネットワークにつなが

る社会)と共通する部分が多く、必ずしも目新

しいものではない。こうした中で、IoTへの

注目が高まっている背景については、以下の3

点が挙げられる。

① 技術・機器に関するシーズの急速な高度化

IoTはそもそも、特定の技術を指すもので

はなく、様々な技術や機器等を組み合わせるこ

とで実現する。その点では、情報通信機器や

ネットワークなどシーズ面の急速な高度化がIo

Tの進展を促してきたといえる。

図表1:IoTの活用イメージ

(資料)各種資料により当研究所作成

やまぐち経済月報2016.7│3

情報通信機器に関しては、スマートフォンや

タブレット、ウェアラブル(身に付けて持ち運

べる)端末といった機器が個人レベルでも広く

普及しているほか、自動車や工場設備にも通信

機能が付加されるようになった。加えて、デー

タ計測のために用いるセンサーも含めて、小型

化や低価格化が進んできた。

また、情報通信ネットワークの速度が飛躍的

に向上し、手段に関しても有線回線や無線LA

Nなど多様化してきた。さらに、クラウドコン

ピューティング1の普及に伴い、ビッグデータの

収集や蓄積が容易になっている。

IoTが注目される要因としては、AIの進

化も大きい。全世界でインターネットにつなが

るモノの数は、現在の150億個から、

2020年には500億個を超えるとみら

れており2、発生するデータの量も膨

大なものとなるため、解析に際して

はAIの活用が効果的となる。

② 幅広い分野でのニーズ高まる

IoTについては、幅広い分野で

の導入が想定され(図表2)、ニーズ

も高まっている。

生活面でのIoT化は、自動車や

家電製品、医療機器などの分野で進

みつつあり、今後も多種多様な機

器・サービスの提供が見込まれてい

る。一方、製造業の現場では、設備

の稼働状況など様々なデータを収

集・分析することで、業務の効率化、

ひいては生産性向上につなげることが可能とな

る。さらに、エネルギーや交通、物流などの社

会インフラに係るデータを、安全性向上等に活

用することも想定される。

こうした形でIoTの導入が進むと、生活や

ビジネスは大きく変わるほか、新たな担い手の

参入により、産業構造の変革がもたらされる可

能性もある。これらの点からもIoTは、「第4

次産業革命3」の中核的な存在とされている。

③ システム構築等のビジネスチャンス期待

IoTの普及は、システムや機器類の需要創

出につながるなど、大きなビジネスチャンスを

もたらす。このため、関連する企業においては、

事業拡大への期待が高まっている。

1 手元のパソコンや自社のサーバーにあるデータ、ソフトウェアを引っ張り出すような形ではなく、必要に応じてインターネット経由でこれらのデータ等を利用する方式。クラウド(cloud:雲)とはネットワークの様子を指す。

2 米国の調査会社IHSテクノロジー調べ(総務省「情報通信白書」による)。

3 蒸気機関で動力を獲得した第1次産業革命、電力やモーターによって動力が革新された第2次産業革命、コンピュータによって自動化が進んだ第3次産業革命に次いで、IoTやAI等によって自律的な最適化が進む(大量の情報を基に自ら考えて最適な行動を取る)ことを第4次産業革命という(経済産業省「新産業構造ビジョン中間報告案」による)。

図表2:IoTの適用分野の例

分 野 適用イメージ例

施設 施設内設備管理の高度化(自動監視・制御等)

エネルギー 需給関係設備の管理を通じた電力需給管理資源採掘や運搬等に係る管理の高度化

家庭・個人 宅内基盤設備管理の高度化宅内向け安心・安全等サービスの高度化

ヘルスケア・生命科学

医療機関/診察管理の高度化患者や高齢者のバイタル管理治療オプションの最適化創薬や診断支援等の研究活動の高度化

産業 工場プロセスの広範囲に適用可能な産業用設備の管理・追跡の高度化鉱業、灌漑、農林業等における資源の自動化

運輸・物流車両テレマティクス・追跡システムや非車両を対象とした輸送管理の高度化交通システム管理の高度化

小売

サプライチェーンに係る高度な可視化顧客・製品情報の収集在庫管理の改善エネルギー消費の低減

セキュリティ・公衆安全

緊急機関、公共インフラ(環境モニタリング等)、追跡・監視システム等の高度化

IT・ネットワーク オフィス関連機器の監視・管理の高度化通信インフラの監視・管理の高度化

(資料)総務省「情報通信白書」

4│やまぐち経済月報2016.7

report

4 米国の調査会社IDC調べ(総務省「情報通信白書」による)。

IoTに関わる主な業者としては、システム

に用いる機器類(センサー等)のメーカー、部

品・部材メーカー、通信サービス事業者、シス

テムを構築するITベンダー等が想定される。

ちなみに、IoT関連市場については、全世界

で2020年に1.7兆ドルまで達するとの推計がな

されている4。

⑶ IoTを巡る海外の動き

① インダストリー4.0(ドイツ)

IoT関連で注目される海外事例の1つが、

ドイツの「インダストリー 4.0」である。

インダストリー 4.0は、基本的に製造業を対

象としたもので、IoTによって製造プロセス

の高度な管理を行い、生産の効率化等を進める。

これにより、ドイツの製造業の競争力回復につ

なげると共に、ものづくりのプラットフォーム

を世界的に広げることも目指している。

具体的には、工場内部の設備や部品、さらに

は顧客との間もネットワークで結び、ものづく

りの上流から下流までリアルタイムで管理する

ことを目指しており、こうした仕組みの構築に

は、シーメンスやSAPなどドイツの有力企業

が参画している。実現に向けたハードルは高い

ものの、多種多様な製品を1ロットから柔軟か

つ迅速に生産する「マスカスタマイゼーション」

(一品大量生産)が進むなど、ものづくりの革

新をもたらす可能性があることから、同国の取

り組みには高い関心が寄せられている。

② インダストリアル・インターネット(米国)

米国では、同国を代表する大企業であるGE

が提唱する、「インダストリアル・インターネッ

ト」に関する動きが広がりつつある。

具体的には、航空機エンジンや医療機器等に

取り付けたセンサーを通じて、稼働状況や部品

の状態等に関するデータを収集・解析すること

で、故障時期の予測による計画的なメンテナン

スや、ユーザーに対する効率的な使用方法の提

案等につなげるものである。機器類の運用にお

けるコスト削減や最適化を進め、顧客満足度を

高めることで、製品やサービスの需要拡大につ

なげる狙いもあり、いわば製造業のサービス業

化を目指すものともいえる。

インダストリアル・インターネットについて

は、米国の有力企業5社(GE、IBM、イン

テル、シスコシステムズ、AT&T)がコン

ソーシアムを立ち上げており、活動にはドイツ

や日本の企業も参画している。

2.我が国の製造業におけるIoTの動向

⑴ 製造業におけるIoT導入の形態と意義

製造業におけるIoT導入の形態としては、

生産ラインを構成する設備からインターネット

経由でデータを収集し、稼働状況をリアルタイ

ムで把握するというケースが挙げられる。また、

システムの構築手法次第では、受注や在庫、物

流といったサプライチェーン全体の状況を一度

に把握することも可能となる。

こうした取り組みは、生産プロセスの改善や

効率化につながるほか、サプライチェーンの一

連の流れを分析することで、マーケティングや

製品開発等にも活用できる。即ちIoTは、も

のづくりの現場から新たな付加価値を生み出す

重要なツールだといえる(次ページ図表3)。

⑵ 製造業での導入状況と導入事例

① 企業規模や部門等により導入状況異なる

我が国の製造業におけるIoTの導入状況は、

企業規模のほか、一連の工程を構成する部門に

やまぐち経済月報2016.7│5

よっても違いがみられる。

経済産業省の調査によると(図表4)、IoT

等の技術の活用は、従業員規模が大きい企業ほ

ど進んでいる。部門別では、生産プロセスにお

けるデータ取得を通じた改善・向上の取り組み

が目立つ一方、運用・保守(予知保全等)に関

しては活用がほとんど進んでいない。ちなみに

業種別では、全般的に化学工業での活用が広

がっているほか、非鉄金属や鉄鋼業でも積極的に

導入されている。

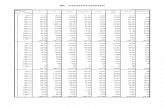

図表4:製造業におけるIoT等の技術の活用状況(従業員規模別)

図表3:製造業におけるIoTやビッグデータ等の活用イメージ

*各項目の回答を得点化したもの (資料)経済産業省「ものづくり白書」

(資料)経済産業省

6│やまぐち経済月報2016.7

report

② 様々な分野で活用が拡大中

製造業におけるIoT活用の具体的な事例は、

様々な分野で見受けられる(図表5)。

特に目立つのは、生産工程の「見える化」に

向けた取り組みで、㈱デンソーやYKKグルー

プなどの大手企業が、国内外の自社工場や取引

図表5:製造業のIoT活用事例

企業名 概 要

生産工程の「見える化」

㈱デンソー国内外の130工場にIoTを導入予定。2017年にモデル工場での試験運用を開始し、2018年には全工場をつなぐ。収集・分析したデータについて、現場のスタッフが設備の異常予兆検知や「カイゼン」事例共有などに有効活用することで、2020年までに生産性を30%改善させる。同社は今後、取引先にもIoT導入を働き掛ける方針。

YKKグループ

世界中の約50か所の工場で約3万台の生産設備に係るデータを統合し活用すべく、「YKK iIoT(integrated IoT)」というプロジェクトに取り組んでいる。「設備総合効率」という共通の指標を設け、IoTを活用して工場や機械の稼働状態を統一的に把握し課題を抽出。中国やバングラデシュなど7か所のファスナー工場にシステムを導入済で、2016年度は新たに5か所のファスナー工場で導入。本事業は経済産業省の「スマート工場実証事業」に採択されており、事業費はシステム開発費や人材投資など約1億円を見込む。システム導入によって生産コストが削減されるほか、設備が異常を起こす前に部品を交換して安定稼働につなげることも可能。

三菱電機㈱

生産現場における各種データの収集・分析を行うための工場向けソリューション「e-F@ctory」を展開。データの一元管理のための共通ネットワークやFA機器等を提供するとともに、国内外のIT関連企業とのアライアンスも推進しながらユーザーの拡大を図っている。「e-F@ctory」を活用した新たなコンセプトとして「みえる化3(見える=可視化、観える=分析、診える=改善)+使える化」を打ち出し、生産現場の課題解決のトータルソリューション提供を目指す。同社の名古屋製作所にモデル工場あり。

ファナック㈱

IoTを活用して、工場の生産効率改善につながるシステムの開発に着手。機械が自ら学習することで能力を高める「機械学習機能」とIoTを組み合わせるもので、工場の設備をネットワークで接続して稼働状況を「見える化」し、機械学習によって生産設備の最も効率的な稼働方法を割り出す。同社製品(工作機械やロボット等)にとどまらず、同業他社製の機械類との連携も可能な「オープンプラットフォーム」とする。システム開発にあたっては米国のシスコシステムズ等と提携。

オムロン㈱

生産ラインの各装置の稼働データや処理データを集め、ラインを制御する同社製のコントローラーを通じてデータベースに集約、それらを解析してリアルタイムでグラフ化し、ラインのムダを「見える化」する取り組みを行っている。自社の草津工場でプリント基板の表面実装工程にこの仕組みを導入。従来、生産工程のムダの排除・効率化は熟練者の暗黙知による作業であったが、システムの導入により生産ライン全体の効率性が一目瞭然となったため、改善ポイントの検討にかけていた時間を従来の6分の1以下に抑えることに成功。生産ラインの稼働率やエネルギー効率の向上等により、生産性を30%向上。検査工程から画像データを同時に収集することにより、不良品等のトレーサビリティ確保も実現。

自社製品の稼働状況把握

㈱小松製作所

世界各国で稼働中の同社製建設機械(ショベルカー等)に通信モジュールを設置して、稼働状況を把握する「KOMTRAXシステム」展開。広大な工事現場で動いている建設機械の消耗状態や部品交換時期などを1つの拠点で把握できるほか、CO2の消費量計測等も実現。さらに同社は、製品工場や部品工場の稼働状況を1か所に集約可能な「KOM―MICS」も本格導入。工場の各設備にタブレットを取り付け、詳細な稼働状況を表示。

㈱豊田自動織機自社製フォークリフトにセンサーや無線通信機器を取り付け、ユーザー側の管理者が稼働状況を把握できるようにすることで、工場や倉庫の効率的な運営につなげるサービス展開。低稼働のフォークリフトを繁忙な作業場に移したり、輸送ルートの分析により倉庫内のレイアウトを改善したりするなど、ユーザーの課題解決に寄与。

ダイキン工業㈱

業務用空調機の状態監視によって機器の故障予知等を行う「エアネットサービス」を提供。世界中で稼働する同社製空調機に取り付けられたセンサーが、室内機では熱交換器やエアフィルターの汚れ、室外機では送風機や圧縮機の異常、冷媒漏れなどの様々なデータをオンラインで取得。データは同社のコントロールセンターに集約され、独自の診断ロジックを活用し故障予知を行う。空調機の故障の約70%は予知が可能となり、累積稼働時間の把握によって部品の交換時期も予測。これらの取り組みによって機器の異常停止を事前に防ぐとともに、最適なタイミングで補修・保全を行うことでランニングコストを低減。これらの機能をパッケージ化したサービスは好評で、2013年度には契約数が約4,600件、売上高が42億円と堅調に推移。

その他

㈱源(富山市)

富山名物の「ますのすし」等を製造・販売。駅弁など弁当類の品質管理強化を図るため、各工程の作業場や冷蔵・冷凍庫、食品の温度測定器にセンサーを設置して室温や庫内温度、食品温度を一元的に管理。センサーからデータを企業内LANに送って常時記録し、異常時には管理者のスマートフォンに警報。センサーは市販品で、ソフトウェアは市内業者と共同開発。

㈱岐阜多田精機(岐阜市)

自動車部品やOA機器等向けの金型設計・製作を手がける。樹脂材料を扱う金型内にセンサーを埋め込み、これまで把握困難であった金型内での温度や振動、圧力等の様々なデータを計測し、より高品質で安定的な部品製造を実現し得る「スマート金型」の開発に注力。センサーにより計測したデータは、成形不良の検出など、金型による部品製造の更なる高品質化を実現する上での分析に用いられる。

セーレン㈱

総合繊維業を手掛ける同社は、パソコンで作った衣料品デザインデータをCADに取り込み、タイムラグなしにCAMで布地に染めて最終製品にするという、企画・製造・販売まで一貫した独自のデジタルプロダクションシステム「ビスコテックス」を開発。創業125年の歴史の中で培ってきた「染め」の技法と先進のITテクノロジーにより、パーソナルオーダーから大量生産まで、あらゆるニーズに対応する柔軟な生産システムを構築。顧客は店頭で様々な選択肢の中から自分好みの生地やデザインの組み合わせを選ぶことが可能。世界で1着のパーソナルオーダーを短納期で生産できることに加え、在庫減少・省資源・省エネルギーにも寄与。同社はこのシステムをカーシート等の車輌資材や住宅の外壁材等の生活資材、さらには広告資材等様々な分野に展開。

(資料)経済産業省「ものづくり白書」、新聞記事他

やまぐち経済月報2016.7│7

先におけるIoT導入を進めている。なお、三

菱電機㈱などFA(Factory Automation)機

器のメーカーは、工場全体のIoT化に関するビ

ジネスの強化を図っている。

IoTによって自社製品の稼働状況を把握す

る取り組みも広がりつつある。ユーザーにおけ

る自社製品の稼働データを収集し、異常予兆検

知によって適切なメンテナンスを実施するもの

で、建設機械や業務用空調機等での事例がみら

れる。また、稼働状況の分析を通じて、メー

カーからユーザーに対し、適切な使用方法をアド

バイスするというサービスも展開中である。

この他に、製品の品質管理にIoTを活用す

る企業もみられる。弁当の製造ラインにセン

サーを設置し、工場の室温や弁当の温度などの

データを一元管理する事例があるほか、金型にセ

ンサーを埋め込み、振動や圧力等のデータを計

測することで、成形品の品質向上につなげる「ス

マート金型」の開発も進められている。

一方、アパレル分野では、IoTを活用した

小ロット生産システムが開発された。顧客が店

頭で選んだ生地やデザインのデータを工場のC

AD/CAM5に取り込み、短納期で生産すると

いうもので、省資源・省エネルギーへの寄与と

いう効果もある。

③ 中小企業による「つながる工場」

製造業とIoTとの関係を巡っては、「つなが

る工場」という概念が注目されている。

「つながる工場」は、工場同士が工程間や業

務間で結び付くことにより、ものづくりの生産

性、柔軟性、頑強性を高め、競争力をさらに強

化していくという取り組みで、産学連携組織「イ

ンダストリアル・バリューチェーン・イニシア

チブ(IVI)」(9ページ)が提唱している。

実現に向けた具体的な動きもみられ、東京都で

は、板金加工を手掛ける中小企業3社がグルー

プをつくり、生産管理等のシステム連携を図っ

た上で、共同受注や技術開発等を進めている。

⑶ 国や自治体等の取り組み

① 国は「産業保安のスマート化」等を推進

政府は、成長戦略として策定している「日本

再興戦略2016」において、IoT、ビッグデー

タ、人工知能、ロボット・センサー等の技術的

ブレークスルーを活用する「第4次産業革命」

に着目した施策展開を打ち出している。具体的

には、産業保安のスマート化や、スマート工場

の推進等が挙げられている。

産業保安のスマート化とは、石油精製や化学

などのプラント保安において、IoT等の活用

による高度化を推進するもので、2017年度より

「スーパー認定事業所」制度を導入予定である

(自主保安を前提に、連続運転期間を現行の最

大4年から8年まで設定可能とする等のインセ

ンティブ付与)。

一方、スマート工場については、センサー等

5 コンピュータを活用して設計・製造を一貫して行うためのシステム。CAD(Computer Aided Design)はコンピュータの支援による設計、CAM(Computer Aided Manufacturing)はコンピュータの支援による製造を指す。

<「つながる工場」の事例>・2013年、板金加工を手掛ける㈱今野製作所、㈱西川精機製作所、㈱エー・アイ・エス(いずれも東京都)の3社が、「東京町工場ものづくりのワ」というグループを結成。

・生産管理等のシステムについて、3社がネットワークで結び付きながら連携を図ることにより、受発注データや作業進捗状況等の情報を共有し、スムーズな共同受注につなげる。

・技術開発や人材育成等も共同で実施していく。

・取り組みにはIVIで「つながる工場」を提唱する西岡靖之法政大学教授も参画。

(資料)新聞記事他

8│やまぐち経済月報2016.7

report

で収集したデータを、工場間、工場と本社間、

企業間など組織の枠を超えて活用する先進事例

について、2020年までに50件以上創出し、国際

標準の提案に結び付ける方針である。

② 一部の自治体で研究会発足等の動きあり

IoTに関しては、自治体の間でも関心が高

まっており、研究会発足等の動きがみられる。

静岡県では、2015年に「静岡県IoT活用研

究会」が発足し、情報提供やビジネスマッチン

グ等の事業が行われているほか、富山県は「I

oT活用ビジネス革新研究事業」を開始し、同

県独自のビジネスモデル構築に取り組んでいる。

この他に茨城県では、ひたちなか、日立、常陸

太田の3市が連携し、ものづくりのIoT化に

向けた取り組みを開始した。

③ 産学連携による活動も拡大

IoTを巡っては、企業と大学が連携した活

動も拡大しつつある。

2015年には、産学官が参画・連携し、IoT

の活用による先進的プロジェクトを創出するた

めの枠組みとして「IoT推進コンソーシアム」

が設立され、参加企業(法人会員)は7月11

日現在で2,200を超えている。上記コンソーシ

アムの下では、製造分野や医療・健康、観光、

金融等、様々なテーマに沿った企業が連携し、

モデル事業の創出や規制改革等の環境整備に取

り組む「IoT推進ラボ」が活動中である。

この他に、日本機械工業連合会を事務局とす

る「ロボット革命イニシアティブ協議会」とい

う組織が、「IoTによる製造ビジネス変革ワー

キンググループ」の活動を進めている。また、

IoTに関する産学連携組織「インダストリア

ル・バリューチェーン・イニシアチブ(IVI)」

が、前述の「つながる工場」(8ページ)の実現

を目指した様々なプロジェクトに取り組んでい

る。なお、九州経済連合会は今年度、「IoTビ

ジネス研究会」を立ち上げ、IoTを活用した

地域振興策の検討を始めた。

⑷ IoTが製造業にもたらす変化

① 生産工程の効率化・生産性向上

IoTの導入により、工場内の設備に関する

データをリアルタイムで把握し、高度な解析を

行うことで、異常の早期検知が可能になれば、

対応も容易かつ速やかに行われ、結果として設

備の稼働率が上昇する。また、工程の見える化

によって非効率な部分が明らかとなり、その改

善によるコストダウンや生産性向上が実現する。

さらに、サプライチェーン全体の情報を常に

把握すれば、部品・部材の発注・調達の高度化

が可能となる。これは、生産のリードタイム短

縮や在庫削減に結び付き、生産工程のさらなる

効率化に資するものといえる。

② 製造業のビジネスモデルが変化

IoTの活用は、製造業のビジネスモデルに

変化をもたらす可能性がある。

例えば、出荷した機械等の使用状況を適切に

把握する仕組みによって、故障時の部品交換や

補修への対応が迅速になり、停止時間を短くす

ることが可能となる。こうしたアフターサービ

スの高度化は、顧客満足度向上や継続受注確保

のほか、メンテナンスコスト抑制にもつながる。

また、稼働データを解析することにより、新

製品開発の参考となるだけでなく、ユーザーに

対して最適な使用方法をアドバイスできる。こ

れにより、単に製品をつくって販売するだけで

なく、ソリューションサービスにも事業分野が

広がり、製造業のビジネスモデルも、ものづく

りとサービスの融合という形へと変化する可能

やまぐち経済月報2016.7│9

性がある。

なお、ビジネスモデル変化という点では、い

わゆる「変種変量生産」への対応も挙げられる。

具体的には、ICタグの活用等により、生産設

備だけでなく個々の部品も作業工程を自ら認識

し、生産ラインを適宜組み替えるというもので、

この仕組みにより、オーダーメードの製品を機

動的に生産することが可能となる。

③ 現場の人材面にも影響

製造業におけるIoTの広がりは、現場にお

ける人材面の課題を解決すると共に、人材ニー

ズにも変化をもたらすと見込まれる。

例えば、生産ラインに何らかの問題が発生し

た場合の対応方法等、作業員の経験や勘に頼っ

てきた部分(いわゆる「暗黙知」)を、IoTに

よって「形式知」とすることが可能となる。こ

れにより、技能継承が円滑に進むだけでなく、

工程のうち自動化できる部分を特定し、技能者

を高度な作業に従事させて付加価値を高めると

いった取り組みも実現するだろう。

その一方で今後、「データサイエンティスト」

と呼ばれるデータ分析の専門家が、ものづくり

の現場で活躍する可能性が高い。米国では、こ

うした専門家の育成に向けた新たな教育システ

ムの必要性が提唱されているほか、ドイツでは、

IoTに対応するための労働者の研修を重要課

題と捉えている。

3.山口県のものづくり現場におけるIoTを

巡る動き

⑴ 化学プラントの異常予兆検知に活用

山口県のものづくり現場におけるIoT関連

の動きとしては、本県の主力産業である化学分

野での取り組みが挙げられる。

具体的には、プラントの異常予兆検知にIo

Tを活用するというものである。宇部興産㈱は、

工場内のプラントに取り付けたセンサーが測定

した温度や圧力等のデータについて解析を行い、

<県内企業におけるIoT導入事例:宇部興産㈱>・宇部興産㈱は、宇部ケミカル工場(宇部市)において、一部の化学プラントを対象に、IoTを活用したシステムの導入を進めており、今年4月、試験運用を開始した。

・IoTによる生産性向上・収益拡大の仕組みについて検討した結果、従来から収集・蓄積している、プラントの稼働状況に関するデータに関して、高度かつ多様な解析を行い、異常予兆の検知につなげるシステムの導入を決定したものである。

・本システムにおいては、プラントの配管やタンク等に取り付けた約1,000個のセンサーから出力される、温度や圧力等に関するビッグデータを、様々な手法・ロジックに基づいて統計的に解析し、通常時とは違うデータの動きを捉える。

・従来は、特定のデータが一定水準を超えた時点で異常と判断していたが、今回のシステムでは、その段階に至らなくても異常の予兆を検知できる。これにより、早期のメンテナンス対応が可能となり、プラントの停止を未然に防ぐことで稼働率が向上するほか、不良品発生の防止といった効果も期待される。加えて、オペレーターの経験と勘に頼る面もあった異常判断が「形式知化」され、技能伝承という点でも有益な取り組みである。

・システム開発については、グループ会社の㈱宇部情報システムと連携し、基本的には自社グループで実施している。ベンダーからの購入ではなく自社で進めたことにより、①コスト削減②システム上のブラックボックスの問題回避③自社の事情に合わせた細やかな対応が可能(オーダーメード的なシステム構築)、といったメリットがある。

・今後はシステムの検証を行い、改良を図った上で、早ければ来年度にも、海外拠点も含めて全社的な導入を進める方針である。

(資料)新聞記事、ヒアリング

10│やまぐち経済月報2016.7

report

異常を早期に検知する仕組みの構築に取り組ん

でいる。元々同社は、これらのデータをネット

ワーク経由で収集・蓄積しており、その新たな

使い道として、プラント保安への活用を図るも

のである。事故発生防止に加えて、製品の供給

ストップによる売上減少等のリスク回避や、ス

ムーズな技能伝承等につなげる狙いがある。

こうした動きは他のメーカーにも広がりつつ

あり、一部企業はプラント操業情報の可視化を

進めるシステム導入に向けて、本格的な検討を

開始した。国が推進する「産業保安のスマート

化」(8ページ)との関連からも、県内では同様

の取り組みが拡大する見通しである。

⑵ 生産管理や製品加工作業に活用

県内においては、生産管理や製品加工作業に

IoTを活用する企業もみられる。

㈱弘木技研(下松市)は、主力事業である鉄

道車両部品の製造に関連して、IoTの活用を

<県内企業におけるIoT導入事例:㈱弘木技研>・㈱弘木技研は、多品種少量生産が特徴の鉄道車両部品製造にIoTを導入し、工程の効率化・標準化による生産性向上を図っている。

・取り組みの1つは、IoTに対応したNC工作機械(プレス機の一種)を導入すると共に、この機械を設置した昭和通工場(旧本社工場)と現本社工場との間を専用回線で結び、加工作業に係るデータのやり取りを行うというもので、これにより生産の一元管理が可能となる(従来はデータをUSBメモリで授受)。

・また、材料の曲げ加工において、プレス機の作動に必要なデータが自動生成されるCAM(コンピュータ支援製造)ソフトを新たに導入し、スタッフによる品質のばらつきを防ぐとともに、作業の標準化を進める(一部の複雑な作業についてはスタッフがプログラムを作成)。さらに、工作図にバーコードを印刷し、プレス機付属のバーコードリーダーで読み込ませることにより、作業に必要な曲げ加工データをサーバーから瞬時に呼び出し、そのまま機械に落とし込めるようにする。

・他にも、タブレット端末を用いて現場で図面の共有・検索ができるシステムを導入する。

・これらの工作機械やシステムの導入にあたっては、平成27年度の補正予算で設けられた「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の採択を受けている。

・同社が製作する鉄道車両部品(新幹線乗降口付近の配電盤ユニット等)は、JRや私鉄各社のほか、英国や米国など海外にも出荷されており、同じような用途でも納入先によって仕様(材料や形状等)が微妙に異なることから、工程管理が煩雑である。このため同社は、鉄道車両メーカーからの受注時に提供される図面・データを、自社の工作図や受発注システムとリンクさせると共に、社内の作業工程や原価等も含めて一括管理できる仕組みを構築するなど、積極的なIT化に取り組んできた。今後は、今回のIoT関連の取り組みを通じて生産性を一段と高め、国内外メーカーからの多様な車両部品の受注拡大に対応することとしている。

(資料)ヒアリング

㈱弘木技研におけるIoT導入イメージ

やまぐち経済月報2016.7│11

積極的に進めている。具体的には、IoTに対

応した最新型の工作機械導入や、作業図面上の

バーコードによりNC(Numerical Control:数

値制御)工作機械用データを瞬時に呼び出せる

システムの導入、さらには工場間のネットワー

ク構築等に取り組み、生産の効率化・標準化を

進めるものだ。ちなみに、これらの取り組みに

関しては、「ものづくり・商業・サービス新展

開支援補助金」の採択を受けている。

同社においては、多品種少量生産という自社

事業の特質上、工程や材料等の管理が複雑にな

ることから、独自の生産管理システムを構築し

てきた。さらに今回、IoTを活用した新たな

取り組みにより、「見える化」を一層進めること

で、生産性が向上し、今後の受注増にも対応で

きる。また、作業が標準化され、経験の浅いス

タッフでも習得が容易になる点は、ものづくり

の現場における多様な人材の活用につながる取

り組みだといえる。

4.IoTが本県のものづくりに及ぼす影響と

今後の対応策

⑴ 生産性向上のツールとして期待

IoTに関しては第一に、本県製造業の生産

性向上をもたらすツールとしての役割が期待さ

れる。

一般的な活用方法として想定されるのは、工

場内設備の稼働状況や加工・組立等の作業進捗

状況等について、ネットワークを通じてリアル

タイムで把握するというものである。材料や部

品の管理をバーコードやICタグ等で行うこと

も考えられ、こうした取り組みが進めば、各工

程での作業のみならず、材料等の発注や製品出

荷といった業務についても効率化が見込まれる。

開発・設計や営業、経理などの業務に関わる

データとも連携すれば、全社的な生産性向上に

も結び付くであろう。

また、設備の稼働データを解析することで、

作業の無駄を明らかにし、改善につなげるなど、

現場力強化や技術力向上という効果も期待され

る。さらに、いわゆる「匠の技」をデータ化で

きれば、ノウハウの共有、業務の標準化が図ら

れ、スムーズな技能伝承が可能になる。例えば

子育て中の女性が、ものづくりの現場で活躍す

るようなチャンスも生まれるなど、人手不足へ

の対応という点でもIoT活用の効果は大きい。

なお、実際のものづくりの現場では、NC工

作機械の導入等を通じて、工程の自動化・標準

化が進展しているほか、生産管理システムの構

築も多くの企業が取り組んでいるものとみられ

る。従って、IoTといっても、必ずしも目新

しいものではないかもしれない。但し、IoT

の本質は、単にネットワークでつながるのでは

なく、つながることで得られる情報から付加価

値を見出すというものである。その点では、現

場でどのようなデータが発生しているのかを確

認した上で、意味のあるデータを収集し、意味

のある解析を行う必要がある。いずれにしても、

IoTの活用は業務プロセスを見直す良い機会

となり得るであろう。

⑵ 受発注や生産管理の業務に影響

IoTの広がりは、製造業の受発注業務や生

産管理業務にも影響を及ぼすものとみられる。

現在、受発注に係るデータを電子メール等で

やり取りするケースはごく当たり前であり、そ

の意味ではIT化は進んでいるといえる。但し、

大手企業でIoTの活用が広がると、いわゆる

「つながる工場」の実現に向けて、受発注にお

12│やまぐち経済月報2016.7

report

ける電子化・デジタル化が一段と加速すると共

に、データフォーマット等の標準化が進む可能

性もある。その過程で、受注側となる多くの県

内企業においては、生産管理も含めた業務手順

の見直しや、システム導入・更新等の対応が必

要になると考えられる。

なお、これらの対応にあたっては、データ解

析やプログラミングに詳しいスタッフが必要と

なり、大卒もしくは大学院卒の理系人材に対す

るニーズが一層高まることも見込まれる。

⑶ ビジネスチャンス創出につなげる

IoTの活用は、本県製造業に新たなビジネ

スチャンスをもたらす可能性がある。

その1つが、個別かつ特殊な仕様に対応する

「カスタマイズ品」の製造である。IoTを活

用し、工程を機動的に組み替えることができれ

ば、小ロットの注文であっても効率的な生産が

可能となる。今後は、こうした「変種変量生産」

への対応が事業拡大の鍵を握るであろう。

また、IoTは共同受注の推進という点でも

効果を発揮するものとみられる。メンバーとな

る企業がそれぞれの強みを持ち寄り、ネット

ワークを通じて結び付いた上で、設計や加工に関

するデータの他、設備稼働や作業進捗に関する

情報も共有することで、1つの工場のような機

能が発揮される。これにより、単独では受注で

きなかった業務が舞い込み、事業をグローバル

に展開するチャンスも出てくるかもしれない。

おわりに

IoTに関しては、その概念を正確に理解す

るのは容易ではないものの、考え方のポイント

は、様々なデータを通じて新たな付加価値を生

み出すことである。こうしたデータが数多く発

生しているものづくりの現場こそが、イノベー

ションの源泉として重要性を一層高めていくに

違いない。

但し、IoTはあくまでもツールの1つに過

ぎず、単に導入しただけで効果が発揮されるわ

けではない。自社のものづくりにおけるスタン

スや思想、さらには実際の作業工程や設備の状

況等も踏まえつつ、目的を明確にした上で、I

oTの活用方法を検討すべきであろう。県内企

業においては今後、IoTの動向を注視しつつ

も、冷静に対応していくことが求められる。

(能野 昌剛)

<主要参考文献>経済産業省「2016年版ものづくり白書」(2016年5月)総務省「平成27年版情報通信白書」(2015年7月)三菱総合研究所「IoTまるわかり」(2015年9月)野村総合研究所「2030年のIoT」(2015年12月)

やまぐち経済月報2016.7│13

![メール - NTTドコモ...196 j10_dv55_7j.fm [196/228] メ I ル iモードを契約するだけで、iモード端末間はもちろん、イン ターネットを経由してe-mailのやりとりができます。テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5e645b612cdaa142614c1bf4/fff-nttff-196-j10dv557jfm-196228-f-i-f-ifffcifffcoeef.jpg)