· Web view提案受付番号 提案受付番号 提案受付番号 提案受付番号 提案受付番号 提案受付番号 10 41 八尾市立小学校普通教室等空調設備整備事業

化学物質排出把握管理促進法政令号番号:1-2 CAS 登録番号...

Transcript of 化学物質排出把握管理促進法政令号番号:1-2 CAS 登録番号...

-

化学物質の初期リスク評価書

Ver. 1.0

No.35

アクリルアミド

Acrylamide

化学物質排出把握管理促進法政令号番号:1-2

CAS 登録番号:79-06-1

2007 年 8 月

独立行政法人 製品評価技術基盤機構

財団法人 化学物質評価研究機構

委託元 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構

-

ii

序 文

目的

「化学物質の初期リスク評価書」は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構か

ら委託された化学物質総合評価管理プログラムの一環である「化学物質のリスク評価及びリス

ク評価手法の開発」プロジェクトの成果である。このプロジェクトは、「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」 (化学物質排出把握管理促進法) の対

象化学物質を中心に有害性情報、排出量等の暴露情報など、リスク評価のための基礎データを

収集・整備するとともに、これらを利用したリスク評価手法を開発し、評価するものである。

「化学物質の初期リスク評価書」では、環境中の生物及びヒト健康に対する化学物質のリス

クについてスクリーニング評価を行い、その結果、環境中の生物あるいはヒト健康に悪影響を

及ぼすことが示唆されると判断された場合は、その化学物質に対して更に詳細な調査、解析及

び評価等の必要とされる行動の提案を行うことを目的とする。

初期リスク評価の対象

化学物質排出把握管理促進法第一種指定化学物質のうち、生産量、環境への排出量及び有害

性情報などを基に選択した化学物質を初期リスク評価の対象とする。環境中の生物への影響に

ついては、有害性評価手法が国際的に整えられている水生生物を対象とする。ヒト健康への影

響については、我が国の住民を対象とし、職業上の暴露は考慮しない。 公表までの過程

財団法人 化学物質評価研究機構及び独立行政法人 製品評価技術基盤機構が共同して評価書

案を作成し、有害性評価 (環境中の生物への影響及びヒト健康への影響) については外部の有

識者によるレビューを受け、その後、経済産業省化学物質審議会管理部会・審査部会安全評価

管理小委員会の審議、承認を得ている。また、暴露評価及びリスク評価については独立行政法

人 産業技術総合研究所によるレビューを受けている。本評価書は、これらの過程を経て公表し

ている。

なお、本評価書の作成に関する手法及び基準は「化学物質の初期リスク評価指針 Ver. 2.0」及び

「作成マニュアル Ver. 2.0」として、ホームページ (http://www.nite.go.jp/) にて公開されている。

初期リスク評価書 Ver. 0.4 (原案)

初期リスク評価書 Ver. 0.1 有害性評価 リスク評価 暴露評価

暴露評価 リスク評価 有害性評価

初期リスク評価書 Ver. 1.0 (公表版)

経済産業省 委員会 審議・承認

暴露評価 リスク評価

レビュー レビュー

有害性評価

-

iii

要 約

アクリルアミドは無色固体であり、加熱や紫外線の影響により重合することがある。

アクリルアミドの主な用途は、紙力増強剤、凝集剤の重合原料として使用され、他にも繊維

加工や接着剤の性能向上のための加工剤としての用途もある。また、化粧品やアクリル系熱硬

化性塗料の合成原料にも使用されている。2003 年度の国内供給量は 57,500 トンであった。2003

年度の PRTR データによると、アクリルアミドは 1 年間に全国合計で、大気へ 850 kg、公共用

水域へ 210 kg、土壌へ 0.01 トン未満排出されると推定した。環境への主たる排出経路は、アク

リルアミドの製造段階ではなく、化学工業での使用に伴う大気への排出であると考えられる。

アクリルアミドは、好気的条件及び嫌気的条件で生分解される。水溶解度 (640 g/L (25℃) )

が高いこと、蒸気圧 (1 Pa (20℃) ) が低いこと及びヘンリー定数 (1.01×10-4 Pa・m3/mol (25℃、

推定値) ) が小さいことから、水環境から大気へ揮散しにくいと考えられる。したがって、環

境水中にアクリルアミドが排出された場合は、主に生分解により除去されると推定される。ま

た、水生生物への濃縮性は低いと推定される。

アクリルアミドの濃度として、環境庁による 1975、1991、1998、2000 年度の公共用水域 (河

川、湖沼、海域) 中濃度の調査結果、環境庁による 2000 年度の地下水中濃度の調査結果、国立

医薬品食品衛生研究所の食品中濃度の調査結果、日本食品分析センターによる茶葉等の調査結

果が得られた。大気及び水道水の濃度は調査した範囲では得られていない。

環境庁による 2000 年度の公共用水域の河川中濃度の調査での検出値の最大値は 0.05μg/L、

95 パーセンタイルは、0.030μg/L であった。2000 年の地下水中濃度の調査では、すべて不検出

であった。また、PRTR 排出量データと数理モデルを用いてアクリルアミドの大気中濃度及び

河川水中濃度の推定を行い、最大値はそれぞれ 5.1×10-3μg/m3 及び 0.55μg/L であった。

水生生物が生息する推定環境濃度 (EEC) を公共用水域中の測定結果と河川水中濃度の推定

結果から決定する。EEC は、測定結果の採用候補である河川の 95 パーセンタイルの 0.030μg/L

と推定結果 0.55μg/L を比較し、より大きい値である 0.55μg/L を用いた。

また、ヒトがアクリルアミドに暴露する経路としては、呼吸による大気からの吸入暴露、飲

料水及び食物を摂取することによる経口暴露が主として考えられる。アクリルアミドの大気中

濃度 (5.1×10-3μg/m3: 推定値)、飲料水中濃度の代用として地下水中濃度 (0.01μg/L: 検出限界

の値の2分の1) を用いて摂取量を算出した。食物中濃度は、じゃがいも等、各食品の代表濃

度とし、食品ごとの平均摂取量をかけあわせた総量を食物からの摂取量とした。結果として、

ヒトの体重 1 kg あたりの 1 日推定摂取量を 2.0×10-3μg/kg/日 (吸入経路)、2.8μg/kg/日 (経口

経路) と推定した。

アクリルアミドの環境中の水生生物への有害性に関しては、藻類、甲殻類及び魚類のうち、

藻類、甲殻類については急性及び長期毒性試験結果が、魚類については急性毒性試験結果が得

られている。急性毒性試験の最小値は魚類であるブルーギルに対する 96 時間 LC50 の 100 mg/L

であった。長期毒性試験の最小値は、甲殻類であるミシッドシュリンプ、アミ科に対する致死

を指標とした 28 日間 NOEC の 2.04 mg/L であり、この値と EEC 0.55μg/L を用いて暴露マージ

-

iv

ン (MOE) を算出した結果、MOE は 3,700 で、この値はリスク評価に用いた毒性試験データに

関する不確実係数積 50 より大きく、現時点ではアクリルアミドが環境中の水生生物に悪影響を

及ぼすことはないと判断する。

アクリルアミドは主に経口、経皮、吸入によって速やかに吸収され、アクリルアミド及びその

代謝物は肝臓、腎臓、精巣、精巣上体、骨格筋、血液、脳及び脂肪等に広く分布する。ア

クリルアミドは、直接グルタチオン抱合あるいはシトクロム P450 によるグリシドアミドへ

の酸化的代謝を経て、いずれもグルタチオン抱合によって解毒され、尿中に排泄される。

疫学調査及び事例において、アクリルアミドはヒトに対して、経口暴露では中毒症状として、

中枢及び末梢神経障害が認められている。筋力低下、感覚異常、四肢の知覚麻痺、歩行異常と

いった神経障害がみられ、症例によっては異常な疲労感、嗜眠、記憶障害、めまい、四肢の多

汗、言語障害も認められる。また、経皮暴露ではアクリルアミドは皮膚や粘膜に対する刺激性

を有しており、皮膚接触によってしびれ感や落屑がみられる。

一方、アクリルアミドの動物実験に対する反復投与毒性試験では、主要な毒性変化は神経系及

び雄性生殖器にみられ、経口投与による NOAEL は、ラットを用いた 90 日間経口投与試験の末

梢神経への微小変化を指標とした 0.2 mg/kg/日である。また、吸入経路については、調査した

範囲内では、アクリルアミドの試験報告は得られなかった。

ヒトの推定摂取量 2.8μg/kg/日と実験動物の反復投与毒性試験より経口経路の無毒性量 0.2

mg/kg/日を用いて算出した MOE は 71 であり、リスク評価に用いた毒性試験データに関する不

確実係数積 500 より小さく、現時点ではヒト健康に悪影響を及ぼすことが示唆される。

以上のことから、現時点でアクリルアミドは、環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはな

いと判断する。ヒト健康に対しては、悪影響を及ぼすことが示唆されるため、詳細な調査、解

析、評価等を行う必要がある候補物質である。また、遺伝毒性を有する発がん物質であること

から、今後詳細なリスク評価が必要な物質である。

なお、アクリルアミドは、食物の調理によって生成されることが知られている。本評価書で

のヒト摂取量推定においてもその大部分が食品起源からの寄与となっており、食物からの暴露

については、さらに詳細な調査が必要である。

アクリルアミドの食物中濃度と問題の経緯について

2002 年 4 月、スウェーデン国立食品局は、高温で加工・調理された炭水化物を含んだ多くの

タイプの食品(ポテトチップス、フライドポテト、ビスケット等)から発がん物質の可能性が高

いとされるアクリルアミドが検出されたと発表した。

2002 年 9 月にはカナダ及び米国の研究者により、アスパラギンと還元糖が高温下で反応して

アクリルアミドが生成されることが解明された。

2005 年 2 月、第 64 回国連食糧農業機関 (FAO) / 世界保健機関 (WHO) 合同食品添加物専門

家会議 (JECFA) において、食品中のアクリルアミドに関する評価が行われ、食品中のアクリ

ルアミドは、神経への影響や発がんのリスクを高めるなど、健康上の問題となり得るとしてい

る。よって、食品中のアクリルアミドを減らす努力を続ける必要があるとしている。

-

v

目 次

1. 化学物質の同定情報 ......................................................................................................................1

1.1 物質名 ...........................................................................................................................................1

1.2 化学物質審査規制法官報公示整理番号 ....................................................................................1

1.3 化学物質排出把握管理促進法政令号番号 ................................................................................1

1.4 CAS 登録番号 ...............................................................................................................................1

1.5 構造式 ...........................................................................................................................................1

1.6 分子式 ...........................................................................................................................................1

1.7 分子量 ...........................................................................................................................................1

2. 一般情報 ..........................................................................................................................................1

2.1 別 名 ...........................................................................................................................................1

2.2 純 度 ...........................................................................................................................................1

2.3 不純物 ...........................................................................................................................................1

2.4 添加剤又は安定剤 .......................................................................................................................1

2.5 現在の我が国における法規制....................................................................................................1

3. 物理化学的性状 ..............................................................................................................................2

4. 発生源情報 ......................................................................................................................................2

4.1 製造・輸入量 ...............................................................................................................................2

4.2 用途情報 .......................................................................................................................................3

4.3 排出源情報 ...................................................................................................................................3

4.3.1 化学物質排出把握管理促進法に基づく排出源 .................................................................3

4.3.2 その他の排出源 ....................................................................................................................4

4.4 環境媒体別排出量の推定............................................................................................................4

4.5 排出シナリオ ...............................................................................................................................5

5. 環境中運命 ......................................................................................................................................5

5.1 大気中での安定性 .......................................................................................................................5

5.2 水中での安定性 ...........................................................................................................................6

5.2.1 非生物的分解性 ....................................................................................................................6

5.2.2 生分解性 ................................................................................................................................6

5.2.3 下水処理による除去 ............................................................................................................6

5.3 環境中分布推定 ...........................................................................................................................6

5.4 環境水中での動態 .......................................................................................................................7

5.5 生物濃縮性 ...................................................................................................................................7

-

vi

6. 暴露評価 ..........................................................................................................................................8

6.1 環境中濃度 ...................................................................................................................................8

6.1.1 環境中濃度の測定結果.........................................................................................................8

6.1.2 環境中濃度の推定 .............................................................................................................. 13

6.2 水生生物生息環境における推定環境濃度 .............................................................................. 15

6.3 ヒトへの暴露シナリオ ............................................................................................................. 15

6.3.1 環境経由の暴露 .................................................................................................................. 15

6.3.2 消費者製品経由の暴露....................................................................................................... 15

6.4 ヒトの推定摂取量 ..................................................................................................................... 15

7. 環境中の生物への影響 ................................................................................................................ 18

7.1 水生生物に対する影響 ............................................................................................................. 18

7.1.1 微生物に対する毒性 .......................................................................................................... 18

7.1.2 藻類に対する毒性 .............................................................................................................. 18

7.1.3 無脊椎動物に対する毒性................................................................................................... 19

7.1.4 魚類に対する毒性 .............................................................................................................. 20

7.1.5 その他の水生生物に対する毒性 ....................................................................................... 21

7.2 陸生生物に対する影響 ............................................................................................................. 21

7.2.1 微生物に対する毒性 .......................................................................................................... 21

7.2.2 植物に対する毒性 .............................................................................................................. 21

7.2.3 動物に対する毒性 .............................................................................................................. 21

7.3 環境中の生物への影響 (まとめ) ............................................................................................. 21

8. ヒト健康への影響 ........................................................................................................................ 22

8.1 生体内運命 ................................................................................................................................. 22

8.2 疫学調査及び事例 ..................................................................................................................... 24

8.3 実験動物に対する毒性 ............................................................................................................. 25

8.3.1 急性毒性 .............................................................................................................................. 25

8.3.2 刺激性及び腐食性 .............................................................................................................. 26

8.3.3 感作性 .................................................................................................................................. 27

8.3.4 反復投与毒性 ...................................................................................................................... 27

8.3.5 生殖・発生毒性 .................................................................................................................. 31

8.3.6 遺伝毒性 .............................................................................................................................. 34

8.3.7 発がん性 .............................................................................................................................. 38

8.4 ヒト健康への影響 (まとめ) ................................................................................................... 41

9. リスク評価 .................................................................................................................................... 42

9.1 環境中の生物に対するリスク評価 .......................................................................................... 42

9.1.1 リスク評価に用いる推定環境濃度 ................................................................................... 42

-

vii

9.1.2 リスク評価に用いる無影響濃度 ....................................................................................... 42

9.1.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 ............................................................................... 43

9.1.4 環境中の生物に対するリスク評価結果 ........................................................................... 43

9.2 ヒト健康に対するリスク評価.................................................................................................. 43

9.2.1 リスク評価に用いるヒトの推定摂取量 ........................................................................... 44

9.2.2 リスク評価に用いる無毒性量 ........................................................................................... 44

9.2.3 暴露マージンと不確実係数積の算出 ............................................................................... 45

9.2.4 ヒト健康に対するリスク評価結果 ................................................................................... 45

9.3 まとめ ......................................................................................................................................... 45

文 献................................................................................................................................................ 47

-

1

1.化学物質の同定情報

1.1 物質名 : アクリルアミド

1.2 化学物質審査規制法官報公示整理番号 : 2-1014

1.3 化学物質排出把握管理促進法政令号番号 : 1-2

1.4 CAS登録番号 : 79-06-1

1.5 構造式

t

C C

H

H

H

C

O

N

H

H 1.6 分子式 : C3H5NO 1.7 分子量 : 71.08

2.一般情報

2.1 別 名

アクリル酸アミド、2-プロペンアミド

2.2 純 度

98%以上 (一般的な製品) (化学物質評価研究機構, 2002)

2.3 不純物

β-ヒドロキシプロピオンアミド、アクリロニトリル、アクリル酸、p-メトキシキノン

(一般的な製品) (化学物質評価研究機構, 2002)

2.4 添加剤又は安定剤

無添加 (一般的な製品) (化学物質評価研究機構, 2002)

2.5 現在の我が国における法規制

化学物質排出把握管理促進法:第一種指定化学物質

消防法:貯蔵等の届出を要する物質

毒劇物取締法:劇物

労働基準法:疾病化学物質

労働安全衛生法:特定化学物質等第二類物質、名称等を表示すべき有害物、名称等を通知

すべき有害物、管理濃度 0.3 ppm

海洋汚染防止法:有害液体物質 D 類 (含有量が 50 重量%以下のもの)

船舶安全法:毒物類 (水溶液、固体)

航空法:毒物 (水溶液、固体)

-

2

3.物理化学的性状

外 観:無色固体 (U.S.NLM:HSDB, 2003)

融 点: 84.5℃ (Merck, 2001)

沸 点: 87℃ (0.2 kPa)、103℃ (0.7 kPa) (Merck, 2001)

引 火 点: 138℃ (密閉式) (IPCS, 2000)

発 火 点: 240℃ (NFPA, 2002)

爆 発 限 界: 2.2~15.2 vol% (空気中、100℃) (IPCS, 2000)

比 重: 1.122 (30℃/4℃) (Merck, 2001)

蒸 気 密 度: 2.46 (空気=1、計算値)

蒸 気 圧: 1 Pa (20℃) (IPCS, 2000)

分 配 係 数:オクタノール/水分配係数 log Kow=-0.67 (測定値)、-0.81 (推定値)

(SRC:KowWin, 2003)

解 離 定 数:解離基なし

スペクトル:主要マススペクトルフラグメント

m/z 27 (基準ピーク=1.0)、44 (0.89)、55 (0.58) (NIST, 1998)

吸 脱 着 性:土壌吸着係数 Koc=11 (推定値) (SRC:PcKocWin, 2003)

溶 解 性:水:640 g/L (25℃) (SRC:PhysProp, 2002)

メタノール:1,550、エタノール:862、アセトン:631、酢酸エチル:126、

クロロホルム:26.6、ベンゼン:3.46 g/L (30℃) (Merck, 2001)

ヘ ン リ ー定 数: 1.01×10-4 Pa・m3/mol (1.00×10-9 atm・m3/mol) (25℃、推定値)

(SRC:PhysProp, 2002)

換 算 係 数:(気相、20℃) 1 ppm=2.955 mg/m3、1 mg/m3=0.338 ppm (計算値)

そ の 他:加熱や紫外線の影響により重合することがある (化学物質評価研究機構, 2002)

4.発生源情報

4.1 製造・輸入量 アクリルアミドの 1999 年から 2003 年までの 5 年間の製造量、輸出量を表 4-1 に示す (化学

工業日報社, 2004)。大きな変化は見られない。

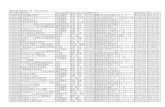

表 4-1 アクリルアミドの製造・輸入量(トン) 1999 2000 2001 2002 2003 製造量 76,000 76,000 73,000 73,000 73,000 輸出量 16,000 15,000 15,000 15,500 15,500 国内供給量 1) 60,000 61,000 58,000 57,500 57,500

(化学工業日報社, 2004) 1) 国内供給量=製造量+輸入量-輸出量とした。

-

3

4.2 用途情報

アクリルアミドの用途及びその使用割合を表 4-2 に示す (製品評価技術基盤機構, 2003)。

アクリルアミドは主に紙力増強剤、凝集剤の重合原料として使用される。他にも、繊維加工や

接着剤の性能向上のための加工剤の用途もある。また、化粧品原料やアクリル系熱硬化性塗料

の合成原料にも使用される。

表 4-2 アクリルアミドの用途別使用量の割合

用途 割合(%)

紙力増強剤 60 重合原料 凝集剤(ポリアクリルアミド等) 30

その他 10 合計 100

(製品評価技術基盤機構,2003)

4.3 排出源情報

4.3.1 化学物質排出把握管理促進法に基づく排出源

化学物質排出把握管理促進法に基づく「平成 15 年度届出排出量及び移動量並びに届出外排出

量の集計結果」(経済産業省, 環境省, 2005a) (以下、「2003 年度 PRTR データ」という。) によ

ると、アクリルアミドは 1 年間に全国合計で届出事業者から大気へ 0.84 トン、公共用水域へ

0.20 トン排出され、土壌への排出は 0.01 トン未満である。また、廃棄物として 22 トン、下水

道に 0.04 トン移動している。届出外排出量としては対象業種の届出外事業者から 0.01 トンの

排出量が推計されている。非対象業種及び家庭、移動体からの排出量は推計されていない。

a. 届出対象業種からの排出量と移動量

2003 年度 PRTR データに基づき、アクリルアミドの届出対象業種別の排出量と移動量を表

4-3 に示す (経済産業省, 環境省, 2005a,b)。

届出対象業種からのアクリルアミドの排出量のうち、ほとんどは化学工業からの大気への排

出である。また、全体的に環境への排出量より、むしろ廃棄物としての移動量のほうが多い。

-

4

表 4-3 アクリルアミドの届出対象業種別の排出量及び移動量 (2003年度実績)(トン/年)

届出 届出外 届出と届出外の

排出量合計

排出量 移動量 業種名

大気 公共用 水域

土壌 廃棄物 下水道 排出量 (推計)

排出計 2) 割合(%)

化学工業 0.83 0.20 <0.01 22 0.04 0 1.0 97 食料品製造業 - - - - - 0.01 0.01 1 倉庫業 <0.01 0 0 0 0 0 <0.01 1 精密機械器具製造業 <0.01 0 0 0.02 0 0 <0.01 1 プラスチック製品製造業 <0.01 <0.01 0 0.02 0 0 <0.01 1 電気機械器具製造業 - - - - - <0.01 <0.01 0.02 高等教育機関 - - - - - <0.01 <0.01 0.01 自然科学研究所 - - - - - <0.01 <0.01 <0.01 その他 1) 0 0 0 <0.01 0 0 0 0

合計 2) 0.84 0.21 <0.01 22 0.04 0.01 1.0 100 (経済産業省, 環境省, 2005a,b) 1)「その他」には、上記以外の届出対象業種の合計排出量を示した。 2) 四捨五入のため、表記上、合計があっていない場合がある。 0.01 トン未満の排出量及び移動量はすべて「<0.01」と表記した。 -: 届出なし又は推計されていない。

4.3.2 その他の排出源

2003 年度 PRTR データで推計対象としている以外のアクリルアミドの排出源として、紙力増

強剤や凝集剤の使用に伴い、濾水中にアクリルアミドの残存モノマーが存在する報告がある

(川村, 2003)。

2002 年の高分子凝集剤の市場調査の結果によれば、需要規模は、ノニオン・アニオン系 (ポ

リアクリルアミド・アクリルアミド / アクリル酸ソーダ (系) 共重合物) が 15,000 トン、カチ

オン系 (アクリルアミド / ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート 4 級塩 / アクリル酸ソー

ダ系共重合物) が 20,000 トン程度で、年間約 35,000 トンと推定される (シーエムシー出版,

2003)。一般排水処理用の高分子凝集剤の製品中残存モノマーの量は 0.2%以下を自主規制値と

し、浄水の場合はさらに 0.005%以下となっている。凝集剤は、主に産業廃水の固液分離や汚泥

の脱水を目的として使用される。(川村, 2003)。

その他、土壌の改良 (土壌保水、土壌硬化) を目的として使用されることがあるが、アクリ

ルアミドの土壌への排出に関して定量的な情報は、調査した範囲では得られなかった。

海外の報告書では、食物などの包装紙にアクリルアミドが残存 (IPCS, 1985)、下水管等のシ

ーリング剤としてアクリルアミドを用いる (EU, 2000、Australia, 2002) といった報告があるが、

国内の詳細な情報が得られていないため、その他の排出源となりうるかは不明である。

4.4 環境媒体別排出量の推定

各排出源におけるアクリルアミドの環境媒体別排出量を表 4-4 に示す (製品評価技術基盤

機構, 2006)。その際、2003 年度 PRTR データに基づく届出対象業種の届出外事業者からの排出

量については、届出データにおける業種ごとの大気、公共用水域、土壌への排出割合を用いて、

その環境媒体別の排出量を推定した。

-

5

以上のことから、アクリルアミドは1年間に全国で、大気へ 0.85 トン、公共用水域へ 0.21

トン排出され、土壌への排出は 0.01 トン未満と推定した。ただし、廃棄物としての移動量及び

下水道への移動量については、各処理施設における処理後の環境への排出を考慮していない。

表 4-4 アクリルアミドの環境媒体別排出量 (2003年度実績)(トン/年) 排出区分 大気 公共用水域 土壌

対象業種届出 0.84 0.21 <0.01 対象業種届出外 1) 0.01 <0.01 <0.01

合計 0.85 0.21 <0.01 (製品評価技術基盤機構, 2006) 1) 大気、公共用水域、土壌への排出量は、業種ごとの届出排出量の排出割合と同じと仮定し、推定した。 0.01 トン未満の排出量はすべて「<0.01」と表記した。

また、公共用水域へ排出される届出排出量 0.21 トンのうち、排水の放流先が河川と届け出ら

れている排出は 0.17 トンであった (経済産業省, 2005)。届出外の公共用水域への排出について

はすべて河川への排出と仮定すると、河川への排出量は 0.17 トンとなる。

4.5 排出シナリオ

2003 年において、アクリルアミドは国内で約 73,000 トン製造されるが、その排出原単位は 0

(日本化学工業協会, 2005) であるので、アクリルアミドの製造段階での排出はないものと推定

できる。この調査は、日本化学工業協会加盟企業のうち化学工業製品を製造・使用していると

考えられる企業を対象として実施している。環境への排出量・移動量が、製造段階と使用段階

とに分けて把握されている。

アクリルアミドの使用段階での排出は 2003年度PRTRデータから判断すると主な排出経路は

大気である。次いで、公共用水域への排出であると推定される。全体的には僅かではあるが、

土壌への排出も推定される。

5.環境中運命 5.1 大気中での安定性

a. OH ラジカルとの反応性

対流圏大気中では、アクリルアミドと OH ラジカルとの反応速度定数が 1.12×10-11 cm3/分子/

秒 (25℃、推定値) である (SRC:AopWin, 2003)。OH ラジカル濃度を 5×105~1×106 分子/cm3

とした時の半減期は 20~40 時間と計算される。

b. オゾンとの反応性

対流圏大気中では、アクリルアミドとオゾンとの反応速度定数が 1.75×10-18 cm3/分子/秒

(25℃、推定値) である (SRC:AopWin, 2003)。オゾン濃度を 7×1011 分子/cm3 とした時の半減期

は 7 日と計算される。

-

6

c. 硝酸ラジカルとの反応性

調査した範囲内では、アクリルアミドと硝酸ラジカルとの反応性に関する報告は得られてい

ない。

5.2 水中での安定性

5.2.1 非生物的分解性

アクリルアミドの加水分解半減期は 1 年以上と推定されている (SRC:HydroWin, 2003) ので、

水環境中での加水分解反応速度は遅い。加水分解生成物としてはアクリル酸及びアンモニアが

推定される。

5.2.2 生分解性

アクリルアミドは、化学物質審査規制法に基づく好気的生分解性試験では、被験物質濃度 100

mg/L、活性汚泥濃度 30 mg/L、試験期間 4 週間の条件において、生物化学的酸素消費量 (BOD)

測定での分解率は 70% (N の残留形態を NH3 として算出) であり、良分解性と判定されている。

なお、全有機炭素 (TOC) 測定での分解率は 83%、高速液体クロマトグラフ (HPLC) 測定での

分解率は 87%であった (通商産業省, 1975)。

アクリルアミドの生分解半減期は、33~50 時間馴化した微生物を用いた好気的生分解性試験

では、55~70 時間であったとの報告がある (Conway et al., 1979)。アクリルアミドの生分解速度

は、濃度に依存し、被験物質濃度 2 mg/L の条件における BOD 測定での分解率は、15 日間では

75.9%、28 日間では 100%との報告がある (United States Testing Company Inc., 1991)。

また、河川水や河口域の水を用いたアクリルアミドの生分解試験では、底質の添加により分

解速度が速まることが示されている (Brown, et al., 1980)。

なお、アクリルアミドの生分解経路としては、先ず脱アミノ化によりアクリル酸を生成し、

更に、脱カルボニル反応などを経由した菌体内への取り込みや二酸化炭素などへの無機化が報

告されている (Klump et al., 1986)。

アクリルアミドは嫌気的条件下で生分解され、試験期間 14 日間での分解率は 21~84%との

報告がある (Abelmagid and Tabatabai, 1982; Lande et al., 1979)。

以上のことから、アクリルアミドは、好気的条件で容易に生分解され、嫌気的条件でも生分

解されると推定される。

5.2.3 下水処理による除去

マスフローでの検討により、下水処理場の活性汚泥処理槽でアクリルアミドは 50%が分解さ

れることが観測されている (Brown et al., 1982)。

5.3 環境中分布推定

アクリルアミドが、大気、水域又は土壌のいずれかに定常的に排出されて定常状態に到達し

た状態、すなわち、大気、水域、土壌及び底質間の移動、系外への移動・分解などによる減少

が釣り合った後に残存しているアクリルアミドの環境中での分布をフガシティモデル・レベル

III (Mackay et al., 1992) により推定した (表 5-1)。なお、環境への排出は、大気、水域及び土壌

-

7

の各々に個別に排出される 3 つのシナリオを設定した (化学物質評価研究機構, 2001)。

アクリルアミドが大気に排出された場合は土壌に 5 割強、水域に約 4 割分布し、水域に排出

された場合は主に水域に分布し、また、土壌に排出された場合は土壌に 6 割強、水域に 3 割強

分布するものと推定される。

表5-1 アクリルアミドのフガシティモデル・レベルIIIによる環境中分布推定結果 分布 (%)

シナリオ 大気 水域 土壌 底質

シナリオ 1 (大気中に 100%排出)

0.0 42.5 57.3 0.2

シナリオ 2 (水域中に 100%排出)

0.0 99.6 0.0 0.4

シナリオ 3 (土壌中に 100%排出)

0.0 34.2 65.7 0.1

(化学物質評価研究機構, 2001)

5.4 環境水中での動態

アクリルアミドは、水溶性が大きく (640 g/L、25℃)、蒸気圧が小さく (1 Pa、20℃) ヘンリー

定数が小さい (1.01×10-4 Pa・m3/mol) (3 章参照)。また、土壌吸着係数 Koc の値 11 (3 章参照) か

ら、水中の懸濁物質及び底質には吸着され難いと推定される。したがって、水系や湿性土壌か

ら大気中への揮散の可能性は低く、土壌等に吸着されずに水に溶解して移動するものと推定さ

れる。なお、アクリルアミドは土壌凝集剤としての用途があリ、土壌中でモノマーを重合させ

てポリマーにしており、未反応の残留モノマーは土壌から水系に溶出する可能性がある (4 章参

照)。

以上のこと及び 5.2 の結果より、環境水中にアクリルアミドが排出された場合は、主に生分

解により除去されると推定される。アクリルアミドは水環境中で加水分解する可能性があるが、

環境からの除去経路としては生分解と比較して主要ではないと推定される。

5.5 生物濃縮性

アクリルアミドの生物濃縮係数 (BCF) は、20 日間の濃縮性試験で、水中濃度が 1 及び 10 mg/L

の場合、コイではそれぞれ 0.26 及び 0.77、ヒメダカではそれぞれ 0.31 及び 2.53 であった (Fujiki

et al., 1982)。また、ニジマスを用いた濃縮性試験では、72 時間後に濃縮と排泄が平衡に達し、

BCF は全身で 1.44、内臓で 1.65 であった (Petersen et al., 1985)。

以上のことから、アクリルアミドの水生生物への濃縮性は低いと推定される。

-

8

6.暴露評価

この章では、大気、公共用水域、飲料水、食物中濃度の測定データの収集、整理と、PRTR

排出量データから大気、河川水中濃度の推定を行い、水生生物のリスク評価を行うための推定

環境濃度 (EEC) と、ヒト健康のリスク評価を行うための吸入経路及び経口経路の推定摂取量

を決定する。

6.1 環境中濃度

6.1.1 環境中濃度の測定結果

ここでは、環境中濃度に関する既存の測定報告についての調査を行い、その結果の概要を示

すとともに、暴露評価に用いる濃度の採用候補を選定する。

a. 大気中の濃度

アクリルアミドの大気中濃度に関する報告は、調査した範囲内では得られていなかった。

b. 公共用水域中の濃度

アクリルアミドの公共用水域中濃度として、次のような報告結果が得られた。

アクリルアミドの公共用水域中の濃度として、環境庁による 2000 年度の水環境中の要調査項

目存在状況調査結果を表 6-1 に示す (環境省, 2001)。この調査は、環境省が水環境中で一定の

検出率を超えて検出されている物質、水環境を経由して人の健康や生態系に有害な影響を与え

る可能性がある物質等を要調査項目に選定し、その水環境中の存在状況を全国的に調べたもの

である。この調査について、2000 年度の河川における 95 パーセンタイルを求めると、0.030μg/L

となる。

表 6-1 アクリルアミドの公共用水域中の濃度 (1) 調査 年度

水域 検出地点数/ 調査地点数

検出数/ 検体数

検出範囲 (μg/L)

95 パーセンタイル(μg/L)

検出限界 (μg/L)

河川 5/59 5/59 nd-0.05 0.030

湖沼 0/6 0/6 nd 2000

海域 2/11 2/11 nd-0.03 0.025

0.02

(環境省, 2001) nd: 不検出 不検出検体は検出限界の 1/2 の値として 95 パーセンタイルを算出。

また、アクリルアミドの公共用水域中濃度として、環境庁による 1975 年度、1991 年度及び

1998 年度の化学物質環境調査結果を表 6-2 に示す (環境庁, 1976,1992,1999)。この調査は一般環

境中における残留状況を把握するために行っている。この調査について、1991 年度の河川にお

ける 95 パーセンタイルを求めると、0.025μg/L となる。

-

9

表 6-2 アクリルアミドの公共用水域中の濃度 (2) 調査 年度

水域 検出地点数 /調査地点数

検出数 /検体数

検出範囲 (μg/L)

95 パーセンタイル (μg/L)

検出限界 (μg/L)

1975 0/5 0/95 nd 1 河川 2/8 4/24 nd-0.1 0.025 0.016-0.05 湖沼 0/4 0/12 nd 0.02-0.05 1991 海域 3/39 7/117 nd-0.09 0.025 0.02-0.05

1998 海域 0/11 0/33 nd 0.023-0.15 (環境庁, 1976,1992,1999) nd : 不検出 文献中の調査地点名で「~河口」と記されているものは一律「海域」に分類した。

以上の報告より、調査年度が新しいことから、環境庁の 2000 年度の測定結果 (表 6-1) より

算出した河川における 95 パーセンタイルの 0.030μg/L を暴露評価に用いる公共用水域中濃度

の採用候補とした。

また、参考として環境庁による 1991 年度及び 1998 年度において測定されたアクリルアミド

の底質中濃度を表 6-3 に示す (環境庁, 1992,1999)。

表 6-3 アクリルアミドの底質中の濃度 調査 年度

水域 検出地点数 /調査地点数

検出数 /検体数

検出範囲 (μg/g-dry)

95 パーセンタイル (μg/g-dry)

検出限界 (μg/g-dry)

河川 2/7 6/21 nd-1.2×10-3 1.2×10-3 5.0×10-5-5.0×10-4 湖沼 0/2 0/6 nd 1.3×10-4-5.0×10-4 1991 海域 5/41 14/123 nd-3.0×10-3 1.5×10-3 5.0×10-5-5.0×10-4

1998 海域 0/10 0/30 nd 1.1×10-3-9.0×10-3 (環境庁, 1992,1999) nd : 不検出 不検出検体は検出限界の 1/2 の値として 95 パーセンタイルを算出。

文献中の調査地点名で「~河口」と記されているものは一律「海域」に分類した。

c. 飲料水中の濃度

アクリルアミドの水道水中濃度に関する報告は調査した範囲内では得られていないが、地下

水中濃度として、次のような報告結果が得られた。

アクリルアミドの地下水中濃度として、環境庁による 2000 年度の水環境中の要調査項目存在

状況調査結果があり、表 6-4 に示す (環境省, 2001)。その結果、15 検体いずれにおいても不検

出であった (検出限界 0.02μg/L)。

表 6-4 アクリルアミドの地下水中の濃度

調査年度 検出地点数 /調査地点数

検出数 / 検体数 検出範囲 (μg/L) 検出限界 (μg/L)

2000 0/15 0/15 nd 0.02

(環境省, 2001) nd: 不検出

-

10

以上の報告から、地下水の 2000 年度調査の検出限界の 1/2 である 0.01μg/L を暴露評価に用

いる飲料水中濃度の採用候補とした。

d. 食物中の濃度

アクリルアミドの食物中濃度と問題の経緯について

2002 年 4 月、スウェーデン国立食品局は、ストックホルム大学との共同研究により、120℃

以上の高温で加工・調理された炭水化物を含んだ多くのタイプの食品 (ポテトチップス、フラ

イドポテト、ビスケット等) から発がん物質の可能性が高いとされるアクリルアミドが検出さ

れたと発表した。この発表を受けてノルウェー、スイス、英国、米国でも追試が行われ、同じ

ような実験結果が得られた。

2002 年 6 月、国連食糧農業機関 (FAO) と 世界保健機関 (WHO) の共同主催によるアクリル

アミドに関する専門家会議が開催された。

2002 年 9 月にはカナダ及び米国の研究者により、アスパラギンと還元糖が高温下で反応して

アクリルアミドが生成されることが解明された。

その後も、各国でアクリルアミドに関する研究・調査は続けられており、とくに 2005 年 2

月、第 64 回国連食糧農業機関 (FAO) / 世界保健機関 (WHO) 合同食品添加物専門家会議

(JECFA) が開催され、その中で食品中のアクリルアミドに関する評価が行われた。現在までに

得られている食品中のアクリルアミド含有量に関するデータと各食品の摂取量から算出した一

般人の平均アクリルアミド摂取量は、1日体重1kgあたり1μgで、摂取量の多い人に関しては、

1日体重 1 kg あたり 4μg と報告されている (FAO and WHO, 2005)。

国立医薬品食品衛生研究所による食品中のアクリルアミド分析結果を表 6-5 に示す (国立医

薬品食品衛生研究所, 2002)。この調査は、2002 年 4 月のスウェーデン国立食品局による発表後、

厚生労働省が、直ちに我が国に流通する加工食品にアクリルアミドが含まれるかどうかを確認

するため、国立医薬品食品衛生研究所に対して依頼し、加工食品中のアクリルアミドについて

行った調査である。

表 6-5 アクリルアミドの食物中濃度(2002年度)

食品名 主な原材料 検出数/検体数

検出範囲 (μg/kg)

95 パーセンタイル(μg/kg)

検出限界 (μg/kg)

ごはん 米 0/1 nd 9 天ぷら(ころも)、フライ(ころも)

2/7 nd-53 47 9

パン 0/3 nd 9 ゆでうどん 0/1 nd 9 即席麺 3/5 nd-163 144 9 パン粉、春巻き、春巻き(皮)

小麦

2/4 nd-35 9

ゆでそば そば 0/1 nd 9 コーンスナック、シ とうもろこし 6/6 113-535 498 9

-

11

食品名 主な原材料 検出数/検体数

検出範囲 (μg/kg)

95 パーセンタイル(μg/kg)

検出限界 (μg/kg)

リアル さつまいもスナック、芋ケンピ、大学いも

さつまいも 3/3 34-336 9

ポテトチップス、ポテトスナック、マッシュポテト、ボーロ、野菜チップ、フレンチフライ

馬鈴薯 13/16 nd-3,544 2,517 9

きな粉 2/2 31-118 9 とうふ、豆腐製品

大豆 0/4 nd 9

豆スナック さやえんど

う、小麦、枝豆、空豆

3/3 83-120 9

いりごま、落花生、アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツ、ウォールナッツ、くるみ

ごま、落花生、アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツ、ウォールナッツ、くる

み

8/10 nd-324 267 9

たまごやき、オムレツ

たまご 0/2 nd 9

にんじん 0/1 nd 9 野菜チップ いんげん、カ

ボチャ 2/2 45-55 9

フライドオニオン、いため玉ねぎ

たまねぎ 2/2 122-428 9

りんごチップス りんご 0/1 nd 9 バナナチップス バナナ 1/1 65 9 りんごジュース、オレンジジュース

りんご、オレンジ、みかん

0/2 nd 3

焼き魚、魚フライ 鯖、鰺、小麦 0/2 nd 9 焼き竹輪、さつま揚げ

魚肉 0/4 nd 9

メンチカツ 小麦、肉 0/2 nd 9 唐揚げ 鶏肉、小麦 1/2 nd-36 9 牛乳 生乳 0/1 nd 3 脱脂粉乳 牛乳 0/1 nd 9 かりんとう、麦こがし、せんべい、揚げもち

小麦、大麦、米、もち米

5/7 nd-1,895 1,439 9

ドーナツ、カステラ、バームクーヘン

0/3 nd 9

プレッツェル、ビスケット、クッキー、クラッカー

小麦 9/9 48-302 302 9

ビール 麦芽、ホップ 0/2 nd 3 緑茶、ほうじ茶、紅茶、中国茶、中国茶、麦茶(いずれも焙煎茶葉)

茶、大麦 7/14 nd-567 548 9

コーヒー(煎豆)、ココア(煎豆)、コーヒー飲料

コーヒー豆、カカオ豆、コ

ーヒー 7/7 13-231 208

9 (コーヒー飲料のみ 3)

-

12

食品名 主な原材料 検出数/検体数

検出範囲 (μg/kg)

95 パーセンタイル(μg/kg)

検出限界 (μg/kg)

コーラ 糖類、カラメ

ル色素 0/1 nd 3

しょう油 大豆、麦 2/2 10-11 3 カレールー 香辛料 1/1 116 9 カレー粉 香辛料 1/1 423 9

(国立医薬品食品衛生研究所, 2002) nd: 不検出 95 パーセンタイルは、検体数が 5 検体以上かつ検出されている場合のみ算出。 不検出検体は検出限界の 1/2 の値として 95 パーセンタイルを算出。 検出限界: 保存食品、非保存食品 9μg/kg 、液状食品 3μg/kg

日本食品分析センターによる、茶葉等の分析に加え、通常の利用形態である飲料 (浸出液) に

ついての分析結果を表 6-6 に示す。表 6-5 に示したように、国立医薬品食品衛生研究所の結果

が報告されており、その中で茶類も分析が行われている。しかし、この値は茶葉等をそのまま

測定したものであった。この調査は、茶葉等の分析に加え、通常の利用形態である飲料 (浸出

液) を分析したものである (農林水産省, 2003)。

表 6-6 茶類に含まれるアクリルアミド濃度(2003年度) 検出値

食品名 サンプル

番号 茶葉等 浸出液 浸出方法

1 nd nd 2 20 nd 緑茶(煎茶) 3 30 nd

茶 10g/90℃430ml、1 分

4 70 nd 5 50 nd 緑茶(釜入り茶) 6 100 3

茶 10g/90℃430ml、1 分

7 520 10 8 260 4 9 570 11 ほうじ茶

10 190 4

茶 15g/90℃650ml、0.5 分

11 20 nd 12 20 nd 紅茶 13 nd nd

茶 5g / 熱湯 360ml、1.5~4 分

14 60 nd ウーロン茶 15 90 2 茶 15g/90℃650ml、0.5 分

16 320 14 17 290 11 麦茶 18 180 5

麦茶 50g/湯 1500ml、沸騰後 5 分放置

19 130 nd 20 130 nd はと麦茶 21 120 7

はと麦茶 30g/ 湯 1000ml、煮沸 15 分、煮沸後 5 分放置

(農林水産省, 2003) 検出限界: 茶葉 20ng/g 浸出液 2ng/g

また、アクリルアミドの魚体内濃度として、環境庁 1991 年度の化学物質環境調査結果を表

6-7 に示す (環境庁, 1992)。この調査について、アクリルアミドの魚体内濃度は、調査した 147

検体においていずれも不検出であった (検出限界 2.0×10-4~1.3×10-3μg/g-wet)。

-

13

表 6-7 アクリルアミドの魚体内濃度

調査年度 検出地点数 /調査地点数

検出数 /検体数

検出範囲 (μg/g-wet)

検出限界 (μg/g-wet)

1991 0/49 0/147 nd 2.0×10-4-1.3×10-3 (環境庁, 1992) nd: 不検出

6.1.2 環境中濃度の推定

ここでは、数理モデルを用いて大気及び河川の濃度推定を行う。

a. 大気中濃度の推定

アクリルアミドの 2003 年度PRTR排出量データと広域大気拡散モデルAIST-ADMER Ver.

1.5 (産業技術総合研究所, 2005; 東野ら, 2003) を用いて、全国11地域 (北海道、東北、北陸、関

東、中部、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄) の大気中濃度を推定した。

大気への排出量分布の推定

届出データについては、事業所所在地を排出地点とし、排出地点が特定できない推計値 (対

象業種届出外からの排出) については、各種統計データを利用し、メッシュデータによる排出

量分布の推定を行った (製品評価技術基盤機構, 2006)。

以下に排出量分布の推定に利用した主なデータを示す。

届出外排出量 : 事業所数及び従業員数 (統計情報研究開発センター, 2004a) 業種別製品出荷額 (経済産業調査会, 2004)

計算条件

アクリルアミド は、大気環境中ではガス状で存在すると考えられ (U.S.NLM:HSDB, 2005)、

以下のように計算条件を設定した。

数理モデル : AIST-ADMER Ver.1.5

計算対象地域 : 全国 (11地域) 5 km×5 kmメッシュ

年間排出量 : 1トン (4. 4参照)

計算対象期間 : 1年

気象データ : アメダス気象年報 2003 年 (気象業務支援センター, 2005)

-

14

パラメータ : 雨による洗浄比 1) 2.5×107

大気中での分解係数 2) 6.8×10-6 (1/s)

大気からの乾性沈着速度 3) 0 (m/s)

バックグラウンド濃度 0 (μg/m3)

推定結果

各地域での推定値を表 6-8 に示す (製品評価技術基盤機構, 2006)。全国の年平均の最大値は、

近畿地域における 5.1×10-3 μg/m3 であった。

表 6-8 アクリルアミドの年平均大気中濃度推定結果

計算対象地域 最小

(μg/m3) 最大

(μg/m3) 北海道 <10-9 2.5×10-5 東北 <10-9 8.3×10-5 北陸 <10-9 1.4×10-6 関東 <10-9 1.1×10-3 中部 <10-9 3.0×10-7 東海 <10-9 7.1×10-4 近畿 <10-9 5.1×10-3 中国 <10-9 1.1×10-3 四国 <10-9 4.1×10-3 九州 <10-9 4.7×10-4 沖縄 <10-9 1.0×10-7

(製品評価技術基盤機構, 2006) 10-9μg/m3未満の推定結果はすべて「<10-9」と表記した。

b. 河川水中濃度の推定

アクリルアミドの 2003 年度PRTRデータ (届出及び届出外排出量) から推定した全国にお

ける水域への排出量 213 kg /年のうち、河川への排出量は 174 kg /年であった (経済産業省,

2005)。

PRTR対象物質簡易評価システム (日本化学工業協会, 2002) を用いて、河川の利用目的類型

AA~C水質基準点付近の河川への排出量が最も多い事業所に着目し、その排出先である河川水

中濃度を推定した。

1)

(雨による洗浄比)=気体定数: 8.314 (Pa・m3/(mol・K))×絶対温度: 298 (K)÷ヘンリー定数: 1.01×10-4 (Pa・m3 /mol)

=2.5×107 (ヘンリー定数は 3. 参照) 2)

(大気中での分解係数)=OH ラジカルとの反応速度定数: 1.12×10-11(cm3/分子/s)×OH ラジカル濃度:5×105 (分子/cm3) +オゾンとの反応速度定数: 1.75×10-18 cm3/分子/sec×オゾン濃度: 7.0×1011 分子/cm3

=6.8×10-6 (1/s) (反応速度定数及び濃度は 5.1 参照) 3) 乾性沈着速度及びバックグラウンド濃度に関する情報が得られなかったので 0 とした。

-

15

計算条件 数理モデル : PRTR 対象物質簡易評価システム 計算対象 : 大門川 (経済産業省, 2005)

排出源から下流方向1 km 年間排出量 : 110 kg (経済産業省, 2005) 計算対象期間 : 1 年 年間平均河川流量 : 6.3 (m3/s)1) パラメータ : オクタノール/水分配係数 log Kow=0.67 (3.参照) 蒸気圧 1 Pa (20℃) (3.参照) 水溶解度 640 g/L (25℃) (3.参照) 生物分解速度定数 2) 5.4×10-7 (1/s)

推定結果

推定の結果、アクリルアミドの河川水中濃度は、0.55μg/L であった (製品評価技術基盤機構,

2006)。

6.2 水生生物生息環境における推定環境濃度

水生生物が生息する環境における EEC として、測定結果の採用候補 0.030μg/L と推定結果

cμg/L を比較し、より大きい値である 0.55μg/L を採用した (6.1.1 b、6.1.2 b 参照)。

6.3 ヒトへの暴露シナリオ

6.3.1 環境経由の暴露

アクリルアミドの環境経由のヒトへの暴露経路は、呼吸による吸入暴露と飲料水及び食物か

らの経口暴露が主として考えられる。

6.3.2 消費者製品経由の暴露

入手した用途情報から、アクリルアミドの消費者製品からの暴露はないものと考えられるの

で、本評価書においては考慮しない (4.3.2 参照)。

6.4 ヒトの推定摂取量

本評価書において各経路からの摂取量を推定する際、成人の大気吸入量を 20 m3/人/日、飲料

水摂水量を 2 L/人/日、食物の摂食量については後述する。

推定摂取量の算出は、以下の仮定に従って求めた。

大気からの摂取量推定に用いる大気中濃度は、測定結果の採用候補が得られていないため大

気中濃度の推定結果における最大値 5.1×10-3μg/? を採用した (6.1.2 a 参照)。

飲料水からの摂取量推定に用いる飲料水中濃度は、浄水に関する測定結果が入手できなかっ

たため地下水中濃度で代用することとし、飲料水中濃度の検出限界の 1/2 の値である 0.01μg/L

を採用した (6.1.1 c 参照)。 1)対象河川の流量が得られなかったため、全国1級河川の年平均流量の 5 パーセンタイルを用いた。 なお、全国1級河川の年平均流量は流量年表 (国土交通省, 2005) を参照した。

2) (生物分解速度定数)=loge2÷半減期: 分解度が高い (5.参照)ことから 360 時間と仮定 =5.4×10-7 (1/s)

-

16

食物からの摂取量推定に採用する値を表 6-9 に示す。代表濃度は、表 6-5 から (6.1.1 d 参照)、

各食物摂取量は 2002年度厚生労働省国民栄養調査結果から引用した (厚生労働省, 2002)。表 6-5

から表 6-8 の代表濃度とする際に、

• 95 パーセンタイルが算出されている場合はその値

• すべて不検出の場合は検出限界の 1/2 の値

• 検体数が 5 検体未満の場合は最大値

とした。

なお、コーヒー・ココアについては、浸出液の濃度が得られていないため、コーヒー豆、カ

カオ豆の濃度を用いている。また、お茶からのアクリルアミドの摂取量は、日本食品分析セン

ターの分析結果から浸出液の報告をもとに算出した方が適切であると判断し、表 6-6 から浸出

液中のアクリルアミドの最大濃度 14μg/kg、お茶の摂取量を 0.30 kg/人/日を用いて別途算出す

ることとした。このため表 6-9 からは、茶を除いている。

表 6-9 アクリルアミドの食品経由の摂取量の推定結果 食品群別摂取量 食品名及び代表濃度

分類 食物摂取量(kg/人/日)

食品名 代表濃度(μg/kg)

各食物からの摂取量 1) (μg/人/日)

米 米 0.35 ごはん 4.5 1.6

小麦粉類 3.8×10-3 天ぷら(ころも)、フライ(ころも)

46.7 0.18

パン類 0.032 パン 4.5 0.14 うどん・ 中華めん類

0.040 ゆでうどん 4.5 0.18

即席中華めん 4.0×10-3 即席麺 144.4 0.58

小麦・加工品

その他の 小麦加工品

5.1×10-3 パン粉、春巻き、春巻き(皮)

35 0.18

そば・加工品 5.5×10-3 ゆでそば 4.5 0.02

穀類

その他の 穀類・加工品

と う も ろ こし・加工品

4.0×10-4 コーンスナック、シリアル

498 0.20

さつまいも・ 加工品

7.7×10-3 さつまいもスナック、芋ケンピ、大学いも

336 2.6

い もいも加工品

じゃがいも・ 加工品

0.030

ポテトチップス、ポテトスナック、マッシュポテト、ボーロ、野菜チップ、フレンチフライ

2517 76

大豆(全粉)・ 加工品

2.0×10-3 きな粉 118 0.24 大豆・ 加工品

豆腐 0.038 とうふ、豆腐製品 4.5 0.17 豆類

そ の 他 の豆・ 加工品

その他の 豆・加工品

1.6×10-3 豆スナック 120 0.19

種 実種実類 種実類 2.3×10-3

いりごま、落花生、アーモンド、ピスタチオ、カシューナッツ、ウォールナッツ、くるみ

267 0.61

卵類 卵類 卵類 0.037 たまごやき、オムレツ 4.5 0.17 緑黄色野菜 にんじん 0.020 野菜チップ 4.5 0.09

緑黄色野菜 その他の 緑黄色野菜

0.033 野菜チップ 55 1.8 野 菜

その他の たまねぎ 0.029 フライドオニオン、いた 428 12

-

17

食品群別摂取量 食品名及び代表濃度

分類 食物摂取量(kg/人/日)

食品名 代表濃度(μg/kg)

各食物からの摂取量 1) (μg/人/日)

野菜類 め玉ねぎ 生果 りんご 0.027 りんごチップス 4.5 0.12 生果 バナナ 0.012 バナナチップス 65 0.78 果 実果汁・ 果汁飲料

果汁・果汁飲料 0.014 りんごジュース、オレンジジュース

4.5 0.06

生魚介類 あじ・いわし類 0.012 焼き魚、魚フライ 4.5 0.05 魚 介

魚介加工品 魚介 (練り製品)

0.011 焼き竹輪、さつま揚げ 4.5 0.05

畜肉 豚肉 0.031 メンチカツ 4.5 0.14 肉類

鶏肉 鶏肉 0.020 唐揚げ 36 0.72 牛乳 0.10 牛乳 4.5 0.45

乳類 牛乳・乳製品

その他の乳製品

0.037 脱脂粉乳 4.5 0.17

和菓子 0.012 かりんとう、麦こがし、せんべい、揚げもち

1439 17

ケーキ・ ペストリー類

7.6×10-3 ドーナツ、カステラ、バームクーヘン

4.5 0.03 菓 子菓子類

ビスケット類 1.5×10-3 プレッツェル、ビスケット、クッキー、クラッカー

302 0.45

アルコール飲料

ビール 0.059 ビール 1.5 0.09

茶 0.31

緑茶、ほうじ茶、紅茶,中国茶、中国茶(プーアール茶)、麦茶

- -2)

コーヒー・ ココア

0.065 コーヒー、ココア、コーヒー飲料

208 14 3)

嗜好

その他の 嗜好飲料

その他の 嗜好飲料

0.064 コーラ 1.5 0.10

しょうゆ 0.019 しょう油 11 0.21 その他の 調味料

0.049 カレールー 116 5.7

調味

香辛料類

調味料

その他の 調味料

2.0×10-4 カレー粉 423 0.08

食物の摂取量合計 1.5 食物からのアクリルアミド摂取量合計 137

(厚生労働省, 2002; 国立医薬品食品衛生研究所, 2002) 1) 各食物からの摂取量=食物摂取量×代表濃度 2) お茶は、葉についての濃度であり、別調査で浸出液の測定結果を用いることとし、この表から外した。 3) コーヒー、ココアは、コーヒー豆、カカオ豆の濃度から算出した値である。

お茶からの摂取量:14 (μg/kg)×0.30 (kg/人/日)=4.2 (μg/人/日)

食物からの摂取量は、食物からのアクリルアミド摂取量合計 137 (μg/人/日) とお茶からの摂

取量 4.2 (μg/人/日) を足し合わせた 141 (μg/人/日) とした。

これらの仮定のもとに推定したヒトでの摂取量は、以下のとおりである。

大気からの摂取量:0.0051 (μg/m3)×20 (m3/人/日)=0.10 (μg/人/日)

飲料水からの摂取量:0.010 (μg /L)×2 (L/人/日)=0.020 (μg/人/日)

-

18

食物からの摂取量:141 (μg/人/日)

成人の体重を平均 50 kg と仮定して、体重 1kg あたりの摂取量を求めると次のようになる。

吸入摂取量:0.10 (μg/人/日) / 50 (kg/人)=2.0×10-3 (μg/kg/日)

経口摂取量:(0.020+141) (μg/人/日) / 50 (kg/人)=2.8 (μg/kg/日)

合計摂取量:0.0020 (μg/kg/日)+2.8 (μg/kg/日)=2.8 (μg/kg/日)

7.環境中の生物への影響

7.1 水生生物に対する影響

7.1.1 微生物に対する毒性

アクリルアミドの微生物に対する毒性試験結果を表 7-1 に示す。

アクリルアミドの水系微生物に対する毒性として、細菌に対する影響が報告されており、海

洋性発光細菌 (Photobacterium 属) の発光阻害を指標とした EC50 が 13,500 mg/L であった

(Spraggs et al., 1982)。

表 7-1 アクリルアミドの微生物に対する毒性試験結果 生物種 温度

(℃) エンドポイント 濃度

(mg/L) 文献

細菌 Escherichia coli (大腸菌)

ND

16 時間 EC100 細胞分裂阻害 20,000 Starostina et al., 1983

Photobacterium phosphoreum (海洋性発光細菌)

ND EC50 (時間記載なし)

発光阻害

13,500 Spraggs et al., 1982

ND: データなし

7.1.2 藻類に対する毒性

アクリルアミドの藻類に対する毒性試験結果を表 7-2 に示す。

淡水緑藻のセレナストラムを用いた生長阻害試験について報告されている。OECD テストガ

イドラインに準じた生長阻害に関する 72 時間 EC50 が 33.8 mg/L、72 時間 NOEC が 16 mg/L で

あった (SEPC, 1997)。

表 7-2 アクリルアミドの藻類に対する毒性試験結果 生物種 試験法/

方式 温度 (℃)

エンドポイント 濃度 (mg/L)

文献

淡水 止水

閉鎖系 27 IC50 生長阻害

72 Spraggs et al.,

1982 Selenastrum capricornutum1)

(緑藻、セレナストラム) OECD 201 止水

22.8- 23.5

72 時間 EC50 72 時間 NOEC

生長阻害

33.8 16

SEPC, 1997

1) 現学名: Pseudokirchneriella subcapitata 閉鎖系: 試験容器や水槽にフタ等をしているが、ヘッドスペースはある状態 太字はリスク評価に用いたデータを示す。

-

19

7.1.3 無脊椎動物に対する毒性

アクリルアミドの無脊椎動物に対する毒性試験結果を表 7-3 に示す。

無脊椎動物に対するアクリルアミドの急性毒性については、淡水種としてオオミジンコとユ

スリカを用いた報告がある。このうちオオミジンコに対する 48 時間 EC50 (遊泳阻害) は、98

mg/L (Krautter et al., 1986) であった。

海産種としては、甲殻類のミシッドシュリンプを用いた報告があり、96 時間 LC50 が 78 mg/L

であった (EG & G Bionomics, 1986)。

長期毒性については、ミシッドシュリンプを用いた報告があり、致死を指標とした 28 日間

NOEC が 2.04 mg/L であった (Springborn Bionomics, 1985)。著者らは同報告で繁殖を指標とした

28 日間 NOEC が 4.4 mg/L 超としているが、対照区及び濃度区間で繁殖を指標とした試験デー

タにばらつきがあり、致死が最も信頼性の高い指標であったと報告している。

表 7-3 アクリルアミドの無脊椎動物に対する毒性試験結果 生物種 大きさ/

成長段階 試験法/ 方式

温度 (℃)

硬度 (mg CaCO3/L)

pH エンドポイント 濃度 (mg/L)

文献

淡水 Daphnia magna (甲殻類、 オオミジンコ)

生後 24 時間 以内

流水 20 255 8.2-8.4

24 時間 LC50 48 時間 LC50 48 時間 EC50 遊泳阻害 48 時間 NOEC 致死、遊泳阻害

230 160 98

60 (m)

Paratanytarsus parthenogenetica (昆虫類、ユスリカ科の一種)

生後 8-10 日

流水 19-20 255 8.4-8.5

24 時間 LC50 48 時間 LC50 48 時間 EC50 遊泳阻害 48 時間 NOEC 致死、遊泳阻害

570 410 230

60 (m)

Krautter et al., 1986

海水 4 日齢 ND 23-25 ND 7.7-

7.8 24 時間 LC50 48 時間 LC50 72 時間 LC50 96 時間 LC50 96 時間 NOEC

>161 109 94 78 5.2 (m)

EG & G Bionomics, 1986

Americamysis bahia (甲殻類、 ミシッドシュリンプ、 アミ科)

生後 26 時間 以内

ND 22.9- 26.9

塩分濃度 28-31

8.0-8.1

96 時間 NOEC F1 世代致死 28 日間 NOEC 致死 28 日間 NOEC 繁殖

2.04

2.04

> 4.4 (m)

Springborn Bionomics, 1985

ND: データなし、(m): 測定濃度、(n): 設定濃度 太字はリスク評価に用いたデータを示す。

-

20

7.1.4 魚類に対する毒性

アクリルアミドの魚類に対する毒性試験結果を表 7-4 に示す。

淡水魚としては、ブルーギル、ファットヘッドミノー、ニジマス、ブラウンマス、キンギョ、

インドナマズ及びハーレクインフィッシュに関する急性毒性データがある。その LC50 (24~96

時間) は 87~500 mg/L の範囲にあり (Bridie et al., 1973,1979; Krautter et al., 1986; Petersen et al.,

1985; Shanker and Seth, 1986; Tooby et al., 1975; United States Testing Company, 1990; Woodiwiss

and Fretwell, 1974)、そのうちの 96 時間 LC50 の最小値は、試験液中のアクリルアミドの平均測

定濃度で示した、ブルーギルに対する 96 時間 LC50 の 100 mg/L であった (Krautter et al., 1986)。

調査した範囲内では、アクリルアミドの長期毒性に関する試験報告は得られていない。

表 7-4 アクリルアミドの魚類に対する毒性試験結果 生物種 大きさ/

成長段階 試験法/ 方式

温度 (℃)

硬度 (mg CaCO3/L)

pH エンドポイント 濃度(mg/L)

文献

淡水 Pimephales promelas (ファットヘッドミノー)

17 mm 0.11 g

流水 22±1 255 8.0- 8.3

24 時間 LC50 48 時間 LC50 96 時間 LC50

320 230 120 (m)

Lepomis macrochirus (ブルーギル)

21 mm 0.23 g

流水 22±1 255 8.1- 8.2

24 時間 LC50 48 時間 LC50 96 時間 LC50

260 160 100 (m)

Krautter et al., 1986

2-4 g 止水 12 ND ND 24 時間 LC50 48 時間 LC50 72 時間 LC50 96 時間 LC50

300 210 170 162 (m)

Petersen et al., 1985

40 mm 1 g

流水 12±1 255 8.0- 8.3

24 時間 LC50 48 時間 LC50 96 時間 LC50

370 240 110 (m)

Krautter et al., 1986

Oncorhynchus mykiss

(ニジマス)

< 50 mm 64 日齢

OECD 203止水

15±2 90 7.5- 7.7

24 時間 LC50 48 時間 LC50 72 時間 LC50 96 時間 LC50

500 360 240 180 (n)

United States Testing Company, 1990

Salmo trutta (ブラウンマス)

ND 止水 10 290-210 7.6- 8.0

48 時間 LC50 400 (n)

Woodiwiss & Fretwell, 1974

Carassius auratus (キンギョ)

620 mm 3.3 g

APHA 1)

止水 20±1 ND

7.8

24 時間 LC50 96 時間 LC50

460 160 (m)

Bridie et al., 1979; Bridie et al., 1973

Heteropneustes fossilis (インドナマズ)

160-200 mm

80-110 g

APHA 1)

止水 20-25 129 7.7 24 時間 LC50

48 時間 LC50 104 87

Shanker & Seth, 1986

Rasbora heteromorpa (ハーレクインフィッシュ、コイ科)

10-30 mm 流水 20 20 8.1 24 時間 LC50 48 時間 LC50 96 時間 LC50

460 250 130 (n)

Tooby et al., 1975

ND: データなし、(m): 測定濃度、(n): 設定濃度 1) 米国公衆衛生協会 (the American Public Health Association) テストガイドライン 太字はリスク評価に用いたデータを示す。

-

21

7.1.5 その他の水生生物に対する毒性

カエルの背嚢にアクリルアミド含有生理食塩水 50μg/g を 7 日間 3 回注射によって投与した

実験では、5 匹中 3 匹が死亡し、アクリルアミド 2% (w/v) 水溶液中で 2 時間飼育した実験で、

3 匹中 2 匹が死亡した (Edwards, 1975)。

7.2 陸生生物に対する影響

7.2.1 微生物に対する毒性

調査した範囲内では、アクリルアミドの微生物 (土壌中の細菌や菌類等) に関する試験報告

は得られていない。

7.2.2 植物に対する毒性

調査した範囲内では、アクリルアミドの植物に関する試験報告は得られていない。

7.2.3 動物に対する毒性

調査した範囲内では、アクリルアミドの動物に関する試験報告は得られていない。

7.3 環境中の生物への影響 (まとめ)

アクリルアミドの環境中の生物に対する毒性影響については、致死、遊泳阻害、生長阻害、

繁殖などを指標に検討されたデータがある。陸生生物に関する試験報告は得られていない。

水系微生物に関しては細菌を用いた報告があり、最小の EC50 は、海洋性発光細菌

(Photobacterium 属) の発光阻害を指標とした 13,500 mg/L である。

類の生長阻害試験では、セレナストラムを用いた報告があり、72 時間の EC50 が 33.8 mg/L で

ある。この値は GHS 急性毒性有害性区分 III に相当し、有害性を示す。長期毒性としては生長

阻害を指標とした 72 時間 NOEC が 16 mg/L である。

無脊椎動物に対する急性毒性は、淡水種としてオオミジンコを用いた報告があり、最小の 48

時間 EC50 (遊泳阻害) は、98 mg/L、海産種としては甲殻類のミシッドシュリンプを用いた報告

があり、96 時間 LC50 が 78 mg/L である。これらの値は GHS 急性毒性有害性区分 III に相当し、

有害性を示す。長期毒性としては、ミシッドシュリンプの致死を指標とした 28 日間 NOEC が

2.04 mg/L である。

魚類に対する急性毒性は、淡水魚としては、ブルーギル、ファットヘッドミノー、ニジマス、

ブラウンマス、キンギョ、インドナマズ及びハーレクインフィッシュを用いた報告があり、そ

のうち 96 時間 LC50 の最小値は、ブルーギルに対する 100 mg/L である。この値は GHS 急性毒

性有害性区分 III に相当し、有害性を示す。魚類の長期毒性についての試験報告は得られてい

ない。

以上から、アクリルアミドの水生生物に対する急性毒性は、藻類、甲殻類及び魚類に対して

GHS急性毒性区分 IIIに相当し、有害性を示す。長期毒性についてのNOECは、藻類では 16 mg/L、

-

22

甲殻類では 2.04 mg/L である。

得られた毒性データのうち水生生物に対する最小値は、甲殻類であるミシッドシュリンプの

致死を指標とした 28 日間 NOEC の 2.04 mg/L である。

8.ヒト健康への影響

8.1 生体内運命

a. 吸収・分布

アクリルアミドは消化管、皮膚、肺から吸収される。48 kgの女性が自殺目的でアクリルアミド

約18 gを服用した事例では、速やかな吸収、各組織への分布により、5時間後には胃からは検出

されず、症状としては幻覚、血圧低下、発作、消化管出血、末梢神経障害、肝毒性がみられた

ことが報告されている (Donovan and Pearson, 1987)。

マウス及びラットを用いた経口、経皮適用及び吸入暴露実験においても速やかな吸収がみら

れたことが報告されている。

雄マウスに放射性同位元素 14C-アクリルアミドを116~121 mg/kg単回経口投与した実験で、

投与 20 分後に消化管で放射能が検出されたが、3 時間後にはほとんど検出されず、非常に速

やかな吸収がみられた (Marlowe et al., 1986)。

F344ラット及びB6C3F1マウスに放射性同位元素で標識したアクリルアミドを吸入暴露した実

験では、ラットに比べてマウスの方が高い吸収率がみられた (Summer et al., 2000)。

ラットに[1,3-14C]-アクリルアミド 2、50 mg/kg を単回経皮適用した実験で、24 時間後、適用

量の 25%が吸収されたと報告されている (Ramsey et al., 1984)。

F344ラットに[2, 3-14C]-アクリルアミド 10 mg/kgを経口投与した実験で、アクリルアミドは速

やかに吸収された後、全身へ分布し、各器官、組織への分布の割合は各組織の相対重量に

比例し、筋肉 (48%)、皮膚 (15%)、血液 (12%)、肝臓 (7%) で高く、脳、脊髄、坐骨神経

では1%未満と低かった (Miller et al., 1982)。

妊娠雌マウスの妊娠期間13.5~17.5日に放射性同位元素で標識したアクリルアミドを経口投

与した実験で、最終投与 24 時間後に放射能が胎児から検出され、アクリルアミド及びその代

謝物が容易に胎盤を通過し、胎児に移行することが報告されている (Marlowe et al., 1986)。

b. 代謝

アクリルアミドの動物における代謝経路を図 8-1 に示す。

アクリルアミドの代謝経路は 2 通り考えられている。第1は肝臓でグルタチオン-S-トランス

フェラーゼにより、グルタチオン抱合体が生成し、解毒され、尿中排泄される経路である (Dixit

et al., 1982)。B6C3F1マウス及びF344ラットを用いた放射性同位元素で標識したアクリルアミド

0、50 mg/kgを単回強制経口投与した実験で、24 時間後採集した尿中サンプルから、代謝物と

して、グリシドアミド、N-アセチル-S- (3-アミノ-3-オキソプロピル) システイン、N-アセチル-S-

(3-アミノ-2-ヒドロキシ-3-オキソプロピル) システイン、N-アセチル-S- (1-カルバモイル-2-ヒド

ロキシエチル)システイン、2,3-ジヒドロキシプロピオナミドと微量の未変化体が検出された

(Summer et al., 1992)。その他、ラットを用いた単回経口投与実験においても尿中でグルタチオ

-

23

ン抱合体が検出された (Dixit et al., 1982; Miller et al., 1982)。

第2はシトクロムP450によって反応性の高い代謝物であるグリシドアミドへ生体内変換され

る経路である。グリシドアミドもまたグルタチオン抱合によって解毒され、尿中排泄される

(Summer et al., 1992)。

アクリルアミドは、神経系のタンパク質と結合することにより、神経毒性を発現すると考えら

れており、さらに末梢神経障害においては、ニューロン特異的エノラーゼ、クレアチンキナー

ゼ、トランスグルタミナーゼなどを阻害することも報告されている (Bergamini and Signorini,

1990; Carrington et al., 1991; Howland et al., 1980a,b; Matsuoka et al., 1990)。

アクリルアミドは、細胞骨格に関わるタンパク質とも結合し (Lapadula et al., 1989)、また精子

中のプロタミンとの特異的な結合が優性致死突然変異の誘発と関連することも指摘されている

(Sega et al., 1989)。

グリシドアミドは、反応性の高いエポキシドであり、ヘモグロビンやDNAと結合し、安定な

付加体を形成することが示唆されている (Bergmark et al., 1993; Calleman et al., 1990; Dearfield

et al., 1995)。

グリシドアミド由来の尿中代謝物の比率が動物種によって異なり、アクリルアミドからグリ

シドアミドへの代謝率には種差があることが示唆されている。また、グリシドアミドへの代謝

は暴露用量に依存することも示されており、低用量ではグリシドアミド由来の尿中代謝物の割

合が増加することが報告されている (Bergmark et al., 1991)。

c. 排泄

F344 ラットに[2, 3-14C]-アクリルアミド 10 mg/kg を経口投与した実験で、24 時間以内に投与

量の 53~67%、7 日以内に 65~82%が排泄され、その大部分が尿中排泄であり、糞中排泄は 7

日後で約 8%と報告されている (Miller et al., 1982)。

d. まとめ

アクリルアミドの暴露経路は経口、経皮、吸入であり、ヒトが服用した事例やマウスあるいは

ラットを用いた経口、経皮適用及び吸入暴露実験において速やかな吸収がみられている。投与

後、吸収されたアクリルアミドは速やかに代謝され、その代謝物は皮膚、血液、肝臓、筋肉、脳

及び脊髄等の広範囲に分布する。妊娠雌マウスにアクリルアミドを経口投与した実験で、アクリ

ルアミド及びその代謝物が容易に胎盤を通過し、胎児に移行することが報告されている。

アクリルアミドは、直接グルタチオン抱合あるいはシトクロムP450によるグリシドアミドへ

の酸化を経て、グルタチオン抱合によって解毒され、尿中排泄される。アクリルアミドは、ヘ

モグロビンをはじめ、細胞骨格に関わるたんぱく質や精子プロタミン等と特異的に結合する。

アクリルアミドの神経毒性は神経系タンパク質との結合や酵素阻害によって生じることが示さ

れている。反応性の高いエポキシドであるグリシドアミドは、ヘモグロビンやDNAと結合し、

安定な付加体を形成することが示唆されている。

-

24

CHCH2 C NH2

O

CH2CH2

O

C NH2

O

CH2GS CONH2CH2

CONH2HOCH2CHOHCH2S CHOHAcCysN

CH2CHOHGS CONH2

CH2S CONH2AcCysN CH2

CONH2

CH2GS

CH2OH

N

CONH2

AcCys CHS

CH2OH

CONH2

ヘモグロビン付加体 ヘモグロビン付加体

DNA付加体

シトクロム P450

HbDNA

GSHグルタチオンS-トランスフェラーゼ

GSH

N-アセチル-S-(3-アミノ-3-オキソプロピル)-システイン

アクリルアミド

Hb

グリシドアミド

グルタチオントランスフェラーゼエポキシドハイドラターゼ

N-アセチル-S-(3-アミノ-2-ヒドロキシ-3-オキソプロピル)システイン N-アセチル-S-(1-カルバモイル-2-

ヒドロキシエチル)システイン

2,3-ジヒドロキシプロピオナミド

Hb:ヘモグロビン; AcCys: アセチルシステイン

図 8-1 アクリルアミドの代謝経路図 (出典:Austrian Department of Health and Aging , 2002)

8.2 疫学調査及び事例

アクリルアミドの疫学調査及び事例を表 8-1に示す。

アクリルアミドの中毒例として、中枢及び末梢神経系の障害が認められている。筋力低下、

感覚異常、四肢の知覚麻痺、歩行異常といった神経障害がみられ、症例によ�