平成29年(2017) 人口動態統計月報年計(概数)の概況...- 4 - 2 出生 (1)出生数 平成29年の出生数は94万6060人で、前年の97万6978人より3万918人減少し、出生率

「人生100年時代」の企業の在り方...「人生100年時代」の中、「生涯を通じた高付加価値労働」実現が必要。...

Transcript of 「人生100年時代」の企業の在り方...「人生100年時代」の中、「生涯を通じた高付加価値労働」実現が必要。...

「人生100年時代」の企業の在り方 ~従業員のキャリア自律の促進~

平成29年12月 産業人材政策室

資料4

2

「人生100年時代」に高付加価値労働主体として活躍し続ける必要性 「人生100年時代」の中、「生涯を通じた高付加価値労働」実現が必要。 そのためには、個人がオーナーシップを持ち、社内外の広い選択肢を視野に入れてキャリア開発することが必要。

これまで これから

就職

定年退職

社内での 低付加価値労働

社内での継続的な 高付加価値労働

他社への転進 独立

就職 キャリアオーナー シップ醸成

終身雇用が 前提

キャリアは会社が 作ってくれる

定年後は再雇用 しか道がない

キャリアは 自分で作るもの 社外転進も

視野に入れる

生涯に渡って 求められる人材に

社会全体での 人材最適活用

景気の悪化に 対応しきれない

環境変化に 耐えられる

キャリア設計を

• 定年で終わり、という意識の社員が多い(大手化学メーカー)

• 会社がすべてを決める文化であり、社員も言われたことをやればいいと考えがち(大手化学メーカー)

• 予期せぬ社内環境変化なども起こるため、専門領域で個人の市場価値を向上させる必要性が高まっている(大手食品メーカー)

企業の声

3

従業員に対する企業の役割変化 企業の役割も 「雇い続けることで守る」から、「社会で活躍し続けられるよう支援することで守る」に、変容が求められているのではないか。

「自社で雇う」ことの保障 (1対1の関係性)

「社会で活躍できる」ことの保障 (N対Nの関係性)

働き手

企業

定年まで 仕事を与える

企業

企業

働き手

キャリア開発を支援する

社外人材を 活用する

働き手 定年後も社内で 継続雇用する

これまで これから

• 言われたことだけやれば定年までいられる、という意識が根付いていた(大手化学メーカー)

• 社外でも活躍できる人材を育成する必要がある(大手インフラ企業)

• 中高年への社外転進という選択肢の提示は、日本全体にとって有益(大手機械メーカー)

企業の声

企業が従業員に向けて取り組むべき3つのポイント 個人が活躍し続けられるよう支援するために、企業は「キャリア開発支援」「リテンションの強化」「新たな関係性の構築」に取り組む必要があるのではないか。

企業にとって 産業/社会にとって 細字は企業の声

•エンゲージメント・生産性の向上 - キャリア開発施策が成長意欲や会社へのコミットメント向上に寄与等の統計結果あり(大手機械メーカー)

•事業環境変化に強い人材の育成 - M&Aの増加やAIの普及など、事業環境変化に伴い事業ポートフォリオも変化するため、各個人の「対応力」強化が求められる(大手機械メーカー)

•企業の状況に依らず働ける人材の創出 - (事業環境の悪化なども含めた)急速な事業環境変化に耐えられるように、自分でキャリアを構築していける人材の育成は重視されている(大手インフラ企業)

① キャリア 開発支援

•労働力不足のフォロー - 社内55歳以上の人数比率の更なる上昇が予想され、高齢者の最適活用が重要となる(大手機械メーカー)

•後継者の育成/技術・ノウハウの社内継承 - 次世代の育成が不十分であるため、企業としても再雇用を好意的に受け止めており、必要なポストで活用している(大手化学メーカー)

•労働力不足のフォロー - 日本の企業、特に製造業の課題として、高齢社員の増加が挙げられ、有効活用が望まれる(大手機械メーカー)

•働き手の不安解消 - 年金受給年齢の引き上げにより、従業員も自分の生活のために65歳まで働くことが当たり前になってきた(大手インフラ企業)

② リテンション の強化

•社外転進者を巻き込んだ広いネットワーク形成による事業拡大

- 退社社員との継続的なネットワーク構築で、事業拡大に繋げている企業もあり、見習いたい(大手化学メーカー)

•「囲い込む企業」のレピュテーションリスク回避 - 社外交流促進支援が、今後は新卒採用等でのブランディングの一つとして重視されうる(大手機械メーカー)

•社会全体での人材の最適配置の実現 - 社内にはあまりマッチしない人材でも、社外ではうまくはまる事例もあり、社会全体でのマッチングは重要(大手機械メーカー)

•産業全体での知見共有・成長 - 日本全体での成長を考えたときには、個社ではなく産業レベルで人材を有効活用していく必要がある(大手機械メーカー)

③ 新たな関係性 の構築

4

5

企業に求められる役割を担うための要諦や具体策(全体像) キャリア開発支援・リテンションの強化・新たな関係性の構築いずれも、複数の施策を同時に実施することで一層の効果が見込まれる。

① 社内外での研修 ② (キャリア自律につながる)人事制度の整備 ③ (兼業・出向等)他企業での修羅場体験 に一体的に取り組むことが必要

実現の要諦 取り組みの具体策

① 多様なポジションの用意 ② ダイバーシティマネジメントの浸透 ③ (本人の)マインドセット変革に向けた早

い段階からの面接/研修 に一体的に取り組むことが必要

① 働き手の処遇の整備 ② 転進先の紹介・マッチング ③ 業界横断での環境・ネットワーク整備 に一体的に取り組むことが必要

• キャリアオーナーシップも含めた社会人基礎力の醸成

• 多様なキャリア選択肢の把握 • 働き手個々人の自律的なスキル把握と醸成

• (モチベーションを維持できる)多様なポジションの用意

• 職場の意識改革 • 働き手の意識改革

• 働き手の社外転身の不安解消 • 多様な転職先の提示 • 企業メリット最大化

① キャリア 開発支援

② リテンション の強化

③ 新たな関係性 の構築

6

「キャリア開発支援」に関する取組事例(一覧) 各社社内外でのキャリア研修やスキル研修の設置に加え、人事制度の整備や、研修・他企業での修羅場体験等、多面的なキャリア開発支援も始まっている。

キャリア開発支援

✅

35歳~ 「自律」に 向けた生涯 設計研修 +各種

スキル研修

✅

30歳から10年毎に キャリアセミナー

✅

「定年まで企業に 依存し人生設計 できない」回避の 為、35歳から 約10年に1回 生涯設計研修

✅

役割・成果 や能力に 応じた給与 ・昇格設定

✅

従業員個人が 自身のキャリア プランに沿って 希望部署へ 直接アピール

できる制度を用意

✅

管理職だけで なく、一般社員 にも役割成果 や能力に応じた 給与・昇格設定

✅

個人の成長 に資する 前向きな 兼業/副業 の支援

大手機器 メーカー

大手食品/ 飲料メーカー

✅

若手の グループ外への

1年間出向 +シニアの 兼業検討

✅

30代~ キャリア プラン研修

✅

「時間切れ再雇用」 を避けるべく

55歳でキャリア ワークショップ

✅

30歳から10年毎に キャリア研修・情報

提供を実施 +独立・開業支援 自主研修など

✅ 入社時から 定期的に

キャリア教育 を実施

(30代で ワークショップ

実施

✅

仕事機軸への 人事制度転換

(グローバルグレード ・グローバルパフォー マンスマネジメント)

- -

-

✅

高齢社員の 兼業/副業 への休暇・ 金銭的支援

富士 ゼロックス

日立 製作所

-

NEC

✅

高齢社員の セカンドライフに 向けて兼業を 認める制度

(1年だが延長可能)

✅

個人の成長や 会社への価値創出 に資する前向きな 兼業/副業の 支援を検討

*各社いずれも二次情報やインタビューで確認できたもののみを掲載。「-」部分は必ずしも取り組みがないわけではない

社内外での 研修

(キャリア自律 につながる) 人事制度の 整備

(兼業・出向等) 他企業での 修羅場体験

✅

30歳~ キャリア プラン研修 +各種

スキル研修

✅

30歳から10歳毎に 自分の強みを知る キキャリアプラン研修 +社外ビジネススクール ・セミナー派遣や 自社研修(塾)

✅

昇進昇格 等での

手挙げ人事

✅

昇進昇格等での 手挙げ人事採用

-

✅

30歳から10年毎に キャリアカウンセリング /セミナーを実施 +キャリアビジョンに 合わせ約200種の 研修講座受講可能

-

-

高島屋 積水化学 工業

✅

50歳でキャリア 形成支援セミナー +以降も面談等で フォローアップ (40代に引き下げ

検討)

-

-

大日本 住友製薬

✅

30歳~ キャリア プラン研修 +各種

スキル研修

✅

30歳から10歳毎に 自分の強みを知る キキャリアプラン研修 +社外ビジネススクール ・セミナー派遣や 自社研修(塾)

✅

昇進昇格 等での

手挙げ人事

✅

昇進昇格・異動 等での

手挙げ人事採用

-

キャリア開発支援

(兼業・出向等) 他企業での 修羅場体験

(キャリア自律につながる) 人事制度の整備

社内外での研修

7

「キャリア開発支援」に関する取組事例① 大手食品/飲料メーカーではセミナーでのキャリア意識醸成に加え、希望異動先へのアピール制度や社外出向制度等を通じ、自律的キャリア開発を支援。

キャリア開発支援の取組事例

自身のキャリアを踏まえた手挙げ異動希望者は毎年90~100名 社外出向者も働くモチベーションを一層強くもてるように

希望異動先へのアピールの場用意 • 従業員個人が自身のキャリアプランに沿って希望部署へ直接アピールできる制度を用意(ダイレクトアピール)

30歳からキャリアセミナー実施 • 30歳から10年毎にキャリアセミナーを実施

• 他にキャリアカウンセリングやベテラン社員によるアドバイス制度も実施

若手の出向(社外武者修行)実施 • グループ外に1年間出向し、仕事するプログラムを用意、他社からも受入

• 加えて、再雇用のシニアを中心に兼業解禁も検討開始

成果

8

「キャリア開発支援」に関する取組事例② 大手機器メーカーでは成果・能力を重視した評価制度を導入し、キャリアやスキルを醸成する機会も用意。更に兼業副業についても前向きに検討中。

キャリア開発支援

(兼業・出向等) 他企業での 修羅場体験

(キャリア自律につながる) 人事制度の整備

社内外での研修

キャリア開発支援の取組事例

(各種制度の整備を行ったばかりであり、今後成果に注目)

成果・能力を重視した評価制度 • 職能資格制度から、役割・成果、能力に根差した評価に方針を転換

• 管理職だけでなく一般社員に対しても役割・能力評価を重視

キャリア研修・スキルアップ支援 • 45歳でのキャリア検討、50歳でのセカンドキャリア研修を実施

• 通信教育やeラーニング受講費用補助などの自己啓発支援制度も用意

兼業副業の検討 • 価値創出・個人成長に結びつくような、「前向きな」兼業副業を支援する制度を検討中

成果

9

「リテンションの強化」に関する取組事例(一覧) 「リテンションの強化」では、高齢になってもモチベーションをもって働き続けることのできる処遇も含めた多様なコース設定、ダイバーシティマネジメント研修や50代後半でのマインドセット研修も散見。

リテンションの強化

-

✅

再雇用では 能力・意識等を 踏まえて 柔軟に対応

-

大手機器 メーカー

大手食品/ 飲料メーカー

✅

再雇用に関し 従業員の意見を 聞いてマッチング (ジョブマッチ 支援制度)

+コース分け検討

-

✅

50代のセミナー でマインド チェンジの 必要性理解を

促進

✅

再雇用では 各人の状況・意向 を踏まえて、

職務提示・マッチング

✅

各自のモチベーション に合わせた 多様なコース (現役と同等の 目標設定+

実績連動など)

✅

40代からの ライフプラン研修 の実施

(定年迄に 概ね3回実施)

✅

管理職全員に 対するコーチング 研修の実施

✅

55歳研修で 社内外の環境認識 とマインドチェンジ の必要性理解を

促進

富士 ゼロックス

日立 製作所

-

-

✅

55歳研修で 役割・処遇変化 への意識の持ち 方を指南

NEC

✅

多様な人材 マネジメントに 関する研修

*各社いずれも二次情報やインタビューで確認できたもののみを掲載。「-」部分は必ずしも取り組みがないわけではない

多様な ポジションの

用意

ダイバーシティ マネジメント の浸透

(本人の) マインドセット 変革に向けた 早い段階からの 面接/研修

✅

管理監督者に 対するマネジメント 研修・評定研修

の実施

✅

50歳・55歳時の セミナーによるマインド チェンジの必要性に 対する段階的な 理解の促進

高島屋

✅

各自の能力・意欲 に合わせた多様な 再雇用コース (フル/短時間 ・財務/営業/技術 等専門コースなど)

積水化学 工業

-

✅

50代のセミナー で現役層のシニア 継続雇用への 理解を促進

✅

50代のセミナー でマインド チェンジの 必要性理解を

促進

大日本 住友製薬

✅

週休数・勤務時間 等に関する

複数選択肢の用意 +インセンティブ

の支給

✅

57歳研修で 「覚悟と働き甲斐」

をテーマに 65歳までを見据え 働くマインド セットを醸成

✅

(年上の部下等) 多様な人材の マネジメントに 関する研修

10

「リテンションの強化」に関する取組事例① 高島屋では、能力・意思に合わせた多様な再雇用コースを用意する一方、セミナーで働き手に再雇用時のマインドチェンジの必要性理解を促進。

多様なポジション の用意

ダイバーシティ マネジメントの浸透

(本人の) マインドセット変革 に向けた面接/研修

リテンションの強化

リテンションの強化の取組事例

能力・意思に合わせた多様なコース • 各自の能力・意思に合わせた多様な 再雇用コースを用意(フル/パートだけ でなく、財務や営業/修理等の専門等)

• 現役時評価により選択幅が決まる

マインドチェンジの必要性説明 • 50/55歳のライフプランセミナーで、定年後を含めたキャリア・ライフ分析を行い、再雇用時のマインドチェンジの必要性理解を促進

ダイバーシティマネジメント施策 • 取引先の職員を含め多様な雇用形態が協働していることから、ダイバーシティマネジメントの重要性を認識し、管理監督者に対しての研修を実施

現在1,400名以上が再雇用(全体の約1.5割)、対象者の約8割が制度を活用

30歳からキャリア研修+スキル強化 • 10年毎にキャリアカウンセリング実施 キャリアビジョンに合わせて受講可能

• な200の研修講座(「商い塾」)

ベースとなるキャリア開発

成果

11

「リテンションの強化」に関する取組事例② 富士ゼロックスは働き甲斐のある会社を目指し、モチベーションに合わせた再雇用コースを設定。働き手・受け入れ側双方の意識改革にも注力している。

多様な継続雇用 ポジションの用意

ダイバーシティ マネジメントの浸透

(本人の) マインドセット変革 に向けた面接/研修

リテンションの強化

リテンションの強化の取組事例

モチベーションに合ったコース設定 • 各自のモチベーションに合わせたコース を選べるよう、実績連動コース等も含め 広く再雇用ポジションを用意 (元々は一律再雇用の形式だった)

マインドチェンジの必要性説明 • 55歳研修で、社内外の環境認識と定年後のマインドチェンジの必要性理解、会社の社員への期待理解を進めている

ダイバーシティマネジメント施策 • ダイバーシティ研修やe-learningを実施 • ダイバーシティWeb調査や、再雇用者の周りへのアンケート等も行っている

富士ゼロックス・関連会社で1,200人以上の定年再雇用従業員が勤務(2016年度)

年1キャリア面談+相談室の用意 • これまでの経験を振り返り、強みや弱み を見つめ直し、マネージャーと次のキャ リアを主体的に描く面談実施

・キャリア相談室で個別にサポート

ベースとなるキャリア開発

成果

12

「新たな関係性の構築」に関する取組事例(一覧) 「新たな関係性の構築」では、転職等を行う従業員にも手厚い支援を行い、継続的に良好な関係性を維持できるような取り組みをする企業も増加。

事業変化に対応するための、社内新陳代謝を促す効果もある。

新たな関係性の構築

大手機器 メーカー

大手食品/ 飲料メーカー

- -

富士 ゼロックス

日立 製作所 NEC

- - -

✅

キャリア面談の機会等 に本人意向を把握 ・希望により 転進先等を紹介

✅

社外転進サポート プログラムの提供と オープンな情報開示 (転職・起業準備、

休暇制度 +転職支援金加算)

✅

60歳以降の コース選択中に 再就職支援会社 の利用コース用意

✅

起業・独立への 準備休職

(Max2年・ 金銭的支援)

✅

従業員からの 要望で45歳~ 転職・起業準備 有休(賃金保障) +退職金上積み

✅

転進専任の チームを設置し、 転身先開拓 +従業員への アドバイス

✅

45歳以上の 早期退職者への 退職金上積み (Max3年分・ 独立/転職不問)

✅

社外転進/出向の 希望者に対し、 上司の同意の下 社内キャリアセンター

による転進先提示

✅

40歳以上の 早期退職者への 退職金上積み

✅

40歳以上への 転職先斡旋

(再就職支援会社)

業界横断での 環境・

ネットワーク 整備

働き手の 処遇の整備

転進先の紹介 ・マッチング

*各社いずれも二次情報やインタビューで確認できたもののみを掲載。「-」部分は必ずしも取り組みがないわけではない

高島屋

-

✅

45歳での早期 退職希望者への 退職金上積み

+50~58歳での 転職先斡旋+ 退職金上積み

✅

支援制度利用者 に対する

50~58歳での 転職先斡旋

(再就職支援会社)

積水化学 工業

大日本 住友製薬

✅

同活動が社外に 認知され、

同業他社と求人 案件情報を共有 +出向先との

ネットワーク形成

✅

50歳代の幹部は 籍を置いたまま 定年まで出向可 +「出向は褒章」 という雰囲気醸成

✅

転進専任の チームを設置し 転身先開拓 +従業員との

マッチングを担当

-

✅

キャリア転換準備 のための休暇 ・支援金の支給

-

13

「新たな関係性の構築」に関する取組事例① 大日本住友製薬では50代幹部社員を対象とする外部企業出向を円滑にすべく、セミナーのほか、出向先とのマッチング、身分保障等のサポートを実施。

転進先の紹介 ・マッチング

働き手の身分・ 立場保障

業界横断での環境 ・ネットワーク整備

新たな関係性の構築

新たな関係性の構築の取組事例

50歳でのキャリア形成支援セミナー • 今までの会社人生を振り返り、定年後 にグループ外で通用するキャリアを身に 着けるための中長期展望を検討

ベースとなるキャリア開発 定年までの身分を保証

• 定年までの間、同社に籍を置いたまま、 出向先企業で働くことができる

• 経営層が出向を「報償」と紹介、社内 でもプラスのものとして認識されている

年間70~80名程度が出向(全幹部社員のうち年間5%程度)・総数130社 年齢層も50歳前半に引き下がっている

出向先開拓・マッチング実施 • 出向のための専門部署を創設、グループ外の求人の開拓と維持に積極的に取り組んでいる 社員と出向先企業マッチングも実施

成果

業界横断での活動支援 • 出向支援活動は社外にも認知され、他 製薬企業とも求人案件を情報共有する など、業界全体でシニア社員の活躍の 場を広げている

14

各取組を進めて行く上での共通する阻害要因 各取組を企業内で進めていく上で、相互に深く連関する阻害要因が存在。 それぞれの個別解決だけでなく、全体の関係性を意識したアプローチが必要。

取り組みの阻害要因

相互連関

相互連関

相互連関

相互連関

社会

産業・企業

個人

1. 個々人のキャリア意識の低さや 視野の狭さ(と変えにくさ)

・非Job型での就労経験 ・新卒一括採用/終身雇用の文化

5. 流動性の低さ故の、 社会システムの未整備

・社会保障面 ・家庭/地域環境面

3. “自社で雇い続けることで守る”を 貫いてきた企業の経営姿勢

・(社会の公器としての)雇用重視 ・手厚い補助(労働分配)

2. 人事に関する経営意識・ 戦略意識の希薄さ

・短期目線や人材管理への終始 ・雇用前提/年功序列等の思考前提

4. 産業全体としての最適化に 対するモーメンタムの弱さ

・業界内での非競争領域の少なさ ・個社で最適化された業務への依存

•「会社が全て決める」「社員は言われたことをやればいい」という文化 •同じ企業に長く勤めると、汎用スキルや自身の客観評価が欠如する •昇進は自己申告制であるものの、入社年次ごとの横並び意識が目立つ •職位変化に対応できず、以前の立場の目線で周囲に接してしまう人も

•中長期的には人材余剰も課題となりえるため検討が必要だが、現在は社内が人材不足であるため高齢者を活用する面ばかりに注力している

•一定期間社外経験を積むことは重要だが、人手不足で実施できない •多くの企業は個人の評価を明確な根拠をもって行えていない

•定期人事異動もあり、特定領域の深い知見がないジェネラリストが多い •社外転進を正式に後押しすると肩たたきと捉えられかねない •会社の本音としては優秀層に会社を去られたくないが、今後は社外交流 を支援できなければ、採用で優秀層を取りこぼすことにつながりうる

•「会社の仕事は社員でやるものだ」という意識が強い •自社発展のためのネットワークとして社外転進者を活用する考えが根付いていない

•海外では同業への転職は多いが、日本では背反行為とみなされがち

•転職先の処遇等が社内残留よりも悪く、転職の妨げになる場合が多い •日本全体で制度や文化の見直しを進めることが大前提であるはずなのに、多くの人が社内課題レベルで議論してしまっている

15

(参考) 「キャリア開発支援」に関するインタビューコメント 「キャリア開発支援」の阻害要因として、終身雇用や年功序列等を背景とする個人/人事両方のキャリア醸成の重要性認識の欠如などが挙げられる。

キャリア開発支援

•「社員は言われたことをやればいい」という文化 •昇進は自己申告制だが、横並び意識あり •長期勤務で汎用スキルや自身の客観評価が欠如 •定年前に連続して考えてもらうためとはいえ、セカンドライフへの研修が遅くなってしまっている

•現在は人材不足なので高齢者を活用するが、中長期的には人材余剰も課題で何か考える必要はある

•社内に中途活躍例が少なくイメージが湧きにくい •社外に目を向ける機会の導入は課題である •兼業の必要性は感じるが労働法の観点で課題あり •一般的には社外転進に対してはレールから外れたというネガティブな印象を持たれがち

•言われたことだけやれば定年までいられる、定年で終わりという意識が根付いていた

•多くの企業は根拠をもった評価が十分できておらず、個人が自身のスキルを把握できない

•「どんな課題を解決してきたか」ということに主眼をおいた思想の採用が不足していた

•若手が活躍する場を用意できていない企業が多い •再雇用において、事務系は汎用的なスキルがあまりなく、活用が難しい

•社外からの転身者やヘッドハント等のきっかけの少なさ(1, 5)

• M&Aや社外連携、兼業等社外接点の少なさ(1,4) •ラダー型のキャリアパス前提の昇進システム(梯子から外れることへの忌避)(2)

•終身雇用環境下での「勤め上げ」を前提とした「定年/65歳まで残れる」という危機感のなさ(3)

•(社会全体での)標準化されたスキル・強み/弱みのものさしの欠如(4, 5)

•非Job型様式下でのスキル定義のない人事評価(2) •能力評価よりも年功序列が問われる人事パス(2) •(将来キャリアに)自信を持てる場の欠如(1,2) •標準化されていない業務プロセス(属人的、現場的)が故の、汎用スキルの必要性の低さ(2)

•非Job型採用・育成に伴うキャリア意識の欠如(1) •終身雇用前提でのキャリア思考停止 (1,2) •横並び人事によるキャリア開発必要性不足(1,2,3) •人事側の教育インセンティブ不在・転進リスク(2) •目の前の課題解決にのみ注力しがちな人事(2, 5)

実現の要諦 インタビューコメント 要諦を満たすために解決すべき個別課題の掘下げ

阻害要因(仮説)

キャリアオーナー シップも含めた

社会人基礎力の醸成

多様なキャリア 選択肢の把握

働き手個々人の 自律的なスキル 把握と醸成

16

(参考) 「リテンションの強化」に関するインタビューコメント 「リテンションの強化」の阻害要因として、社内リソース前提での人事計画や、受け入れ・働き手両方の経験・学び直しの場の不足が挙げられる。

リテンションの強化

(モチベーションを 維持できる)

多様なポジション の用意

職場の意識改革

働き手の意識改革

インタビューコメント 要諦を満たすために解決すべき個別課題の掘下げ

阻害要因(仮説) 実現の要諦

•任用解除後の新たな役割への適応とモチベーションの維持は直近の課題

•言われたことだけやれば定年までいられる、定年で終わりという意識が根付いていた

•定年後異なる部署で若手育成にあたり、教育を学んでもらってはいるものの研修補助等は未実施

•年功序列での働き方の染みつき(1) •「60歳定年」をゴールと考えてしまう意識の低さ(1)

•自分の役割変化における意識改革・モチベーション維持のきっかけの不足(1)

•新たな役割を担ううえでのスキルの学び直しの場の不足(1, 5)

•再雇用等により、経験のない(年上上司も含めた)多様な人材のマネジメンが必要となった

•(社外からの転身者に対しても含めて)多様性をマネジメントする経験の不足(3)

•大きな事業変化がない中モチベーションを保てるポストを自社で全員分用意するのは難しい

•「会社の仕事は社員でやるもの」という意識が強い

•再雇用制度導入時は一律の機会を与えることが目的だったが、次第に各自の意識に会社が応えることでより働き甲斐のある会社を目指すように

•新事業の創出力の弱さや(組織改革を伴う)構造改革の弱さ(3)

•常に「社内リソースのみの前提」で解こうとしてきた人事計画(2,3,4)

•モチベーション・スキルレベルに合わせた段階的な処遇・役割設計の不足(一括管理)(2)

17

「新たな関係性の構築」の阻害要因として、悪評や優秀層流出リスクへの恐れの他、転職先の処遇・退職金受給期間条件等の金銭面での枷が挙げられる。

(参考) 「新たな関係性の構築」に関するインタビューコメント

新たな関係性の構築

多様な 転進先の提示

(送り出し)企業の メリットの最大化

働き手の社外転進の 不安の解消

インタビューコメント 要諦を満たすために解決すべき個別課題の掘下げ

阻害要因(仮説) 実現の要諦

•転職先処遇が悪い、一定期間勤めないと企業内退職金が出ない、等が社外転進の妨げになっている

•東京に持ち家がある、子どもが小さい、親の介護がある等の理由で移住できない場合が多い

•産業別マーケットが現状、国内に存在しないため、人材流動が進んでいない

•優秀層に社外転進させインフルエンサーとすべき

•転職先の処遇が(送り出し元に比べ)低い(1,5) •企業内退職金などの制度の枷による社外転進ハードルの存在(1, 5)

•マイホームや介護等(立地的な)社会的負担(5) •(同業でも)企業毎に異なる働き方への懸念(3,4) •優秀層の社外転進者事例に触れる機会の不足に伴う漠然とした不安の存在(1)

•社外転進を正式に後押しすると肩たたきと捉えられかねない

•自社発展のためのネットワークとして社外転進者を活用する考えが根付いていない

•会社の本音としては優秀層に会社を去って欲しくないため、兼業制度の広報は未実施

•「人材輩出=リストラ」としての悪評や財務評判リスクへの恐れ(3,4)

• OBとのその後のネットワーキングの欠如(に伴う、社外接点の断線)(4)

•優秀層の流出リスクを恐れての及び腰の姿勢(と将来的な逆の流出リスクへの認識の欠如)(4)

•海外では同業他社への転職は一般的だが、日本では背反行為のように扱われがち

•自分の強みを示す実績は言えても、その強みを言語化できる人材は少ない

•(業界の非競争領域の狭さゆえの)特に同業界での転進への心理的ハードルの高さ(3,4)

•自己の能力/経験を(他所との接点を見いだせるように)抽象化して語る能力の欠如(1)

賃金制度改革に関する企業向けアンケート調査結果(速報)

職務・役割ベースの等級制度/報酬制度を導入している企業を対象。 ※職務・役割ベースの等級制度/報酬制度とは、職能給等の職能資格(職務遂行能力に基づく資格)をベースにした人事制度ではなく、働き手がアサインされている職務(仕事)や役割に応じて報酬等が決定される人事制度を指す。

調査方法 インターネット調査

調査実施 機関

インターネット 調査会社

調査時期 平成29年10月~11月

対象企業

回答企業全232社のうち、職務・役割ベースを導入している153企業 内訳: 日系企業…79企業 外資系企業…74企業

18 注)速報値であり、最終調査結果とは内容が異なる場合があります。

19

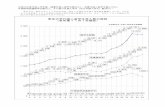

職務・役割ベースの人事制度の導入は、 能力・スキルアップへ向けたインセンティブとして有効

73.86% 60.13%

34.64% 24.18%

13.07% 11.76%

10.46% 6.54%

5.88% 5.88% 5.88%

1.31%

職務・役割に応じた報酬水準の適正化 年功によらない人材の抜擢、適正配置

優秀人材のモチベーション向上 外部からの優秀人材の中途採用 グローバルレベルでの適材適所

リーダー層の選抜、育成の取組み促進 海外拠点における報酬ガバナンスの強化

同一労働同一賃金を促進 働き方の柔軟化、業務効率の向上

職務の明確化による働き方の効率化 特にない その他

(n=153)

職務・役割ベースを導入したことによるメリット・効果を質問したところ(複数回答)、 「職務・役割に応じた報酬水準に適正化できた」(年功によらず市場価値に応じた報酬)との回答が最多。

次いで、「年功によらない人材の抜擢・適正配置」や「優秀人材のモチベーション向上」につながったとの回答が多数。

⇒総じて、年功制を廃して能力・スキルに応じた処遇へつながっており、能力・スキルのアップへ向けたインセンティブとなっている。 ※なお、導入によるデメリットに関する質問においても、「キャリアに対する閉塞感の醸成」や「能力向上に対するインセンティブの低減」との選択肢を選んだ回答は少数だった。