ÍNDICE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO PRIORIDADES DE … · Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas. Tiene...

Transcript of ÍNDICE CONTEXTO SOCIOECONÓMICO PRIORIDADES DE … · Rodríguez de Mendoza y Chachapoyas. Tiene...

2

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………. 3

I. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y POLÍTICO…………………………………………………………. 4

II. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO…………………………………………………………………. 5

III. CONTEXTO EDUCATIVO……………………………………………………………………………… 10

IV. ESCENARIO REGIONAL …………………………………………………………………………….… 18

V. PRIORIDADES DE DESARROLLO……………………………………………………………….…. 20

3

INTRODUCCIÓN

El presente documento, elaborado por la Oficina de Gestión Descentralizada y Cooperación Técnica

del SINEACE, reúne y analiza información relevante para brindar una caracterización de la región

Amazonas. Contar con información sistemática y amigable facilita la toma de decisiones y el diseño

de estrategias para la implementación de políticas.

Este perfil contiene cinco partes. En la primera se presenta información sobre la realidad geográfica

y distribución política de la región, a fin de conocer los niveles de acceso y complejidad territorial.

La segunda y tercera parte presentan información que ayuda a conocer el nivel de desarrollo

socioeconómico ligado al contexto educativo de la región. La cuarta parte presenta un perfil de la

región a partir de indicadores clave relacionados con salud, educación, empleo, presupuesto, entre

otros. En la quinta parte se presentan las prioridades de la región, extraídas de su Plan de Desarrollo

Concertado Regional al 2021.

La organización de esta información busca generar reflexión sobre aquellos aspectos que

determinan las condiciones de calidad de la oferta educativa, con la finalidad de tomar decisiones

pertinentes a la hora de desarrollar estrategias de intervención acotadas a las demandas y

necesidades de los diferentes contextos, desde un enfoque territorial.

4

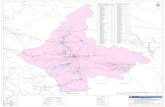

I. CONTEXTO GEOGRÁFICO Y POLÍTICO

La región Amazonas se ubica al norte del país; limita al norte con Ecuador, al este con Loreto y San

Martín, al sur con La Libertad y al oeste con Cajamarca. Posee una extensión de 39.249,13 km², lo

que representa el 3,05% del total del territorio del Perú. Su capital es la ciudad de Chachapoyas.

Gráfico 1: Provincias de Amazonas

Esta región se divide en siete

provincias: Condorcanqui, Bagua,

Bongará, Utcubamba, Luya,

Rodríguez de Mendoza y

Chachapoyas. Tiene 84 distritos.

Las principales ciudades son

Chachapoyas, Bagua Grande,

Bagua, Nieva, Jazán, San Nicolás y

Lamud.

Cuenta con 887 caseríos o centros

poblados. Además, dentro del

territorio existen 180

comunidades nativas tituladas y

52 comunidades campesinas.1

En este territorio se ubicó una de

las más importantes culturas

precolombinas del país, como fue

la cultura Chachapoyas.

Actualmente, una de sus

principales atracciones turísticas

es la Fortaleza de Kuélap, ubicada

en la provincia de Luya.

La población total, proyectada a

junio de 2016 por el Instituto

Nacional de Estadística e

Informática (INEI), asciende a

423.898 habitantes, de los cuales

un 54,6% pertenece al área rural.

Según grupos de edad, la población menor de 15 años representa un 31,2%; la población entre 15

y 64 años un 63,6%; y la población mayor de 65 años, un 5,2%. De acuerdo con estos datos, la

mayoría de la población pertenece al ámbito rural, donde se concentra la mayor población

potencialmente productiva que tiene que atender a un tercio de la población dependiente.

Estas características colocan a Amazonas como una región con muchas complejidades en el proceso

de construcción de identidades étnicas y regionales, como suma de la heterogeneidad cultural,

social, económica y territorial de su realidad, lo que representa un gran desafío social y político.

1 Plan de Desarrollo Regional Concertado Amazonas (2014).

Fuente: PDCR Amazonas

5

II. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de la región, la economía de

Amazonas está concentrada principalmente en la agricultura, que contribuye con alrededor del 35%

del PBI regional. La producción se centra en café, arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, frijol,

plátano, yuca, papa, la crianza de ganado vacuno y, desde hace pocos años, produce de leche y

derivados lácteos. Se señala que la producción agropecuaria necesita mejorar la productividad, ya

que tiene limitadas posibilidades de extenderse por las restricciones del territorio, cuyas

potencialidades productivas solamente alcanzan al 16%.

Gráfico 2: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital, 2013

De acuerdo con el Mapa de

Pobreza Provincial y Distrital 2013

del INEI,2 en el ámbito provincial,

(gráfico 2), Condorcanqui y Bagua

son las que presentan mayor

índice de pobreza. Ambas cuentan

con un gran porcentaje de

población indígena y representan

un gran desafío a la región por lo

complicado de su geografía y

diversidad cultural.

En el ámbito distrital, existen 25

distritos con incidencia de pobreza

mayor a 60%. Los distritos de

Cenepa, Pisuquía, Santa Catalina,

Sonche y San Jerónimo tienen más

de 80% de pobreza. 36 distritos se

encuentran en el rango de 40% a

59,9% de pobreza, 22 distritos se

encuentra en el rango de 20 a

39,9%, y solamente el distrito de

Chachapoyas tiene 12,2% de

pobreza. Entre 2004 y 2014, la

pobreza a nivel nacional disminuyó

en 25,9%; mientras que en

Amazonas solamente disminuyó

15%, debido a una tendencia lenta

de disminución de la pobreza.

Según la metodología del INEI, el nivel de pobreza se mide si una persona cubre el costo de una

canasta básica de consumo, la cual está compuesta por alimentos, vestido, transporte, educación,

salud y otros. Sin embargo, para conocer mejor el nivel de pobreza de una población es necesario

tener una mirada más amplia del desarrollo.

Gráfico 3: Mapa provincial del IDH, 2012

2 INEI (2015). Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013.

Fuente: PDCR Amazonas

6

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)

es un indicador creado por el

Programa de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) con el fin de

determinar el nivel de desarrollo que

tienen los países; no solo para conocer

los ingresos económicos mediante el

acceso a una canasta básica, sino para

evaluar si el país aporta a sus

ciudadanos un ambiente donde

puedan desarrollar mejor o peor su

proyecto y condiciones de vida.3

El IDH analiza tres dimensiones: la dimensión salud analiza la esperanza de vida al nacer; la dimensión de educación mide la alfabetización adulta y los años de escolaridad; y la dimensión del nivel de vida mide el PBI per cápita.

Los resultados del IDH se presentan

mediante valores entre 0 y 1, donde la

calificación más baja es 0 y 1 la más

alta. En esa línea, el PNUD clasifica a

los países en tres grandes grupos:

países con alto desarrollo humano

(IDH mayor de 0,80), países con medio

desarrollo humano (IDH entre 0,50 y

0,80) y países con bajo desarrollo

humano (IDH menor de 0,50).

El PNUD realizó un informe por

provincia y distritos para Perú en 2012

(gráfico 3). El IDH de Perú en ese año

fue de 0,5058; y, de Amazonas,

0,3846. Este dato ubicó al país en la

mitad del rango, y a la región

Amazonas por debajo del promedio nacional. El IDH de las provincias de Chachapoyas, Bagua,

Bongará, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utucubamba fue de 0,4344; 0,3867; 0,3498;

0,1866; 0,3076; 0,3311 y 0,3678, respectivamente. De acuerdo con estos valores, la provincia de

Chachapoyas cuenta con mayor IDH comparada con Condorcanqui, que presenta menor resultado.

En el siguiente cuadro, se presentan los resultados del país y el comparativo entre regiones. Como

se aprecia, Amazonas, junto con Cajamarca, Huánuco, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica

presentan los menores resultados.

3 Recuperado de: <http://economy.blogs.ie.edu/archives/2009/10/%C2%BFque-es-el-indice-de-desarrollo-humano-idh.php>.

Fuente: PDCR Amazonas

7

Gráfico 4: Índice de Desarrollo Humano del Perú y regiones, 2012

Fuente: ENAHO, ENAPRES y Censo de Población y Vivienda 2007 (INEI), para el PNUD – Perú 2012. Elaboración propia.

Para analizar el grado de competitividad de la región Amazonas se utilizan los datos del Instituto

Peruano de Economía (IPE), el cual elabora el Índice de Competitividad Regional (INCORE), como

una manera de replicar el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial. Este índice

cuantifica la posición relativa de 24 regiones a través de seis pilares: Entorno económico,

Infraestructura, Salud, Educación, Laboral e Instituciones. Con estos datos, el IPE evalúa el rumbo

que está tomando cada región e identifica sus fortalezas y debilidades.

8

Gráfico 5: Índice de Competitividad Regional, 2017

Fuente: INCORE 2017 (Instituto Peruano de Economía).

Según el gráfico 5, la región Amazonas es una de la menos competitivas: ocupa el puesto 19 de 24

regiones, y ha avanzado un puesto comparado con el año anterior. La mejora se debe al buen

desempeño en los pilares Laboral y Entorno económico. En el primero, por la significativa reducción

del desempleo juvenil urbano. En el segundo, debido a un mayor presupuesto público per cápita y

un mayor ritmo de crecimiento del gasto real de los hogares.4

La acompañan en este tercio inferior las regiones de Pasco, Apurímac, Huánuco, Puno,

Huancavelica, Loreto y Cajamarca. Los resultados 2017 indican una relación directa entre

competitividad y desarrollo económico y social, donde siete de las ocho regiones más pobres son

también las menos competitivas.

Gráfico 6: Años de escolaridad de la población entre 25-34 años y porcentaje de población rural, 2016

4 Instituto Peruano de Economía (2017). INCORE 2017, p. 71.

Fuente: INEI. ENAHO y Estimaciones y proyecciones de población.

Elaboración propia

9

El gráfico 6 muestra los años de escolaridad de la población entre los 25 y 34 años frente al porcentaje de población rural. Como se observa, la mayoría de la población pertenece al área rural y, como promedio, la región cuenta con un 9,2 de años de escolaridad para este grupo de personas, por debajo del promedio nacional que es de 11,2.

Gráfico 7: Ingreso promedio mensual frente al porcentaje de brecha de género, 2016

Fuente: INEI. ENAHO.

Elaboración propia.

El gráfico 7 compara el ingreso promedio mensual que recibe un trabajador frente al porcentaje de

la brecha de género en ingresos laborales. En Amazonas, el ingreso mensual promedio al 2016 era

de S/995,4, casi la mitad del ingreso de Lima Metropolitana, que tenía S/1939,9. Sin embargo,

mantiene una brecha de género en ingresos laborales de 23,5%, porcentaje bajo comparado con

otras regiones y con el promedio nacional de 29,2%.

Gráfico 8: Porcentaje de educación de la fuerza laboral frente al porcentaje de empleo informal, 2016

Fuente: INEI. ENAHO.

Elaboración propia.

10

La región Amazonas cuenta con un alto porcentaje de empleo informal, como se aprecia en el

gráfico 8. Un 86,6% es informal, sumado al hecho de que solo un 18,1% de la población

económicamente activa cuenta con al menos educación superior.

La desnutrición crónica infantil (DCI) es el retraso en el crecimiento de los niños menores de 5 años, por la cual el niño o niña no alcanza la talla esperada para su edad. En el Perú, la DCI empieza a establecerse a partir del cuarto mes de edad, cuando la leche materna se hace insuficiente.5 Gráfico 9: Mapa de desnutrición crónica infantil en el ámbito provincial, 2014

La provincia de Condorcanqui presenta el mayor porcentaje con 46%, le sigue Bagua con 33%. Un dato para tener en cuenta es que ambas provincias cuentan con un alto porcentaje de población indígena y presenta los mayores porcentajes de pobreza y de menor IDH. Le sigue Luya, con 27%; Bongará y Utcubamba, con 21% cada una. Chachapoyas, capital de la región, tiene un 20%; Rodríguez de Mendoza presenta el resultado más bajo, con un 15%.

La encuesta demográfica y de salud

familiar 2016 señala que, a nivel

nacional, un 33,3% de niños y niñas

menores de 5 años padeció de

anemia. En el caso de la región de

Amazonas, el 33,8% de niños en

este grupo de edad presentó

anemia.

IV. CONTEXTO EDUCATIVO

La gestión educativa en Amazonas es administrada por la Dirección Regional de Educación de

Amazonas (DREA), la cual se estructura en ocho Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL):

Chachapoyas, Bongará, Luya, Rodríguez de Mendoza, Condorcanqui, Bagua, Ibir Imaza y

Utcubamba.

En 2015, el Ministerio de Educación (Minedu) elaboró una tipología de UGEL, la cual forma parte

del registro de instancias de gestión educativa descentralizada. Esta tipología se construyó en

función de las diversas características territoriales y de las instituciones educativas que debe

atender, así como de las condiciones operativas para desarrollar su gestión en el territorio. Se

definieron siete tipos de UGEL:

5 UNICEF. Recuperado de: <https://www.unicef.org/peru/spanish/La-desnutricion-cronica-infantil.pdf>.

Fuente: PDCR Amazonas

11

Tipo A: UGEL con mayor capacidad operativa y que enfrenta un bajo desafío territorial.

Tipo BC: UGEL con capacidad operativa intermedia y/o menor y que enfrenta bajo desafío territorial.

Tipo D: UGEL con mayor capacidad operativa y que enfrenta un desafío territorial intermedio.

Tipo E: UGEL con capacidad operativa intermedia y que enfrenta un desafío un desafío territorial

intermedio.

Tipo F: UGEL con capacidad operativa limitada y que enfrenta un desafío territorial intermedio.

Tipo GH: UGEL con capacidad operativa superior y/o intermedia y que enfrenta alto desafío

territorial.

Tipo I: UGEL con capacidad operativa limitada y que enfrenta alto desafío territorial.6

Tabla 1: Características de cada tipo de UGEL, 2015

Tipo de UGEL

IIEE Rurales

IIEE Unidocentes

Distancia promedio a

las IIEE

Presupuesto operativo por IIEE

Número de IIEE por c/ trabajador

AGP

Número de computadoras por c/ trab. de

UGEL

Personal NO

destacado en la UGEL

A 8% 2% 53 min. 107 mil 46 1,11 76%

BC 23% 5% 2 h 96 mil 32 0,75 65%

D 66% 11% 4 h 100 mil 29 1,13 78%

E 66% 11% 3 h 12 min. 85 mil 27 0,97 63%

F 65% 10% 3 h 20 min. 80 mil 26 0,63 40%

GH 78% 21% 7 h 72 mil 34 0,91 63%

I 81% 24% 10 h 80 mil 26 0,65 50%

Fuente: Minedu. Tipología de UGEL.

Para tener una imagen más clara de lo complicado del territorio de la región se presentan el

porcentaje de instituciones educativas estatales y no estatales por tiempo de traslado a la UGEL,

según provincia y nivel educativo (ver gráficos 10 y 11). Como se aprecia, las provincias de Luya y

Condorcanqui tienen la mayor cantidad de IIEE estatales alejadas, un 72% en promedio, con un

tiempo mayor a 2 horas. Igualmente, Condorcanqui y Bagua presentan las IIEE no estatales más

alejadas.

Gráfico 10: Porcentaje de IIEE No Estatales de Amazonas por tiempo de traslado a la UGEL de su jurisdicción, según UGEL y nivel educativo, 2015

6 Minedu (2015). Resolución de Secretaría General N.° 938-2015-MINEDU, Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada. Recuperado de: <http://www.minedu.gob.pe/gestion-educativa-descentralizada/pdf/rsg-n-938-2015-minedu.pdf>.

Fuente: Minedu (2015). Amazonas ¿cómo vamos en educación?

12

Gráfico 11: Porcentaje de IIEE Estatales de la región Amazonas por tiempo de traslado a la UGEL de su jurisdicción, según UGEL y nivel educativo, 2015

Fuente: Minedu (2015). Amazonas ¿cómo vamos en educación?

De acuerdo con la tipología de UGEL y los gráficos de distancia, se concluye que las UGEL de la

región Amazonas presentan un gran desafío territorial por la alta ruralidad y el bajo presupuesto.

En la tabla 2 se presenta el número de estudiantes matriculados en la Educación Básica Regular

(EBR), de acuerdo con el nivel educativo y la jurisdicción por UGEL. En total, Amazonas cuenta con

133.309 alumnos matriculados, de los cuales 29.878 son de inicial, 64.000 de primaria y 39.431 de

secundaria. Como se aprecia, la mayoría de la población matriculada es del nivel primaria y

pertenece al sector estatal (97,7%). Además, las UGEL con capacidad operativa intermedia o

limitada pero con un alto desafío territorial atienden al 83,2% de alumnos matriculados, de los

cuales la mayoría son de escuelas gestionadas por el Estado (98,2%).

Tabla 2: Matrícula por UGEL, nivel educativo y por tipo de gestión

Matrícula

Inicial Primaria Secundaria

AMAZONAS TIPO DE UGEL Estatal No Estatal Estatal No Estatal Estatal No Estatal Chachapoyas E 3084 397 6103 295 4984 194

Bagua I 2975 101 5630 152 4535 95

Ibir Imaza I 3442 0 7677 551 3551 155

Bongará F 1587 0 3293 14 2406 0

Condorcanqui GH 5994 0 13.949 250 5685 146

Luya GH 3172 0 6648 0 4341 0

Rodríguez de Mendoza GH 1890 0 4191 0 2644 0

Utcubamba GH 7068 168 15.015 232 10.499 196

TOTAL 29.212 666 62.506 1 494 38.645 786

Fuente: Minedu. Censo escolar 2016.

Elaboración propia.

13

En cuanto al número de instituciones educativas en la tabla 3, la región Amazonas cuenta con un

total de 2939 IIEE de educación básica regular (EBR), de las cuales 1369 son del nivel inicial, 1274

son de primaria y solo 296 de secundaria; la mayoría de ellas de gestión estatal. Como se aprecia

en la tabla 3, son pocas las IIEE del nivel secundario (10,1%) comparado con los niveles de inicial y

primaria. La mayoría de las UGEL que cuentan con capacidad operativa intermedia (GH) o limitada

(I) pero con un gran desafío territorial concentran el 84,7% de IIEE para administrar, lo que

representa un desafío para la gestión regional.

Tabla 3: IIEE por UGEL, nivel educativo y por tipo de gestión

Instituciones Educativas

Inicial Primaria Secundaria

AMAZONAS TIPO DE UGEL Estatal No estatal Estatal No estatal Estatal No estatal

Chachapoyas E 139 5 112 3 28 2

Bagua I 146 5 109 5 26 2

Ibir Imaza I 147 0 129 24 22 5

Bongará F 80 0 64 2 15 0

Condorcanqui GH 239 0 215 11 34 3

Luya GH 186 0 165 0 41 0

Rodríguez de Mendoza GH 99 0 103 0 23 0

Utcubamba GH 318 5 325 7 89 6

TOTAL 1354 15 1222 52 278 18

Fuente: Minedu. Padrón de instituciones educativas 2016.

Elaboración propia.

En relación con las instituciones de educación superior no universitaria, la tabla 4 muestra que en

total se cuenta con 16 instituciones de esta modalidad en la región, de las cuales 13 son estatales:

3 pedagógicos, 9 tecnológicos, 1 de artística. Las 3 instituciones no estatales son de educación

tecnológica.

Tabla 4: Instituciones de Educación Superior No Universitaria

AMAZONAS

Instituciones de Educación Superior No Universitaria

Pedagógica Tecnológica Artística

Estatal No estatal Estatal No estatal Estatal No estatal

Chachapoyas 1 0 2 1 0 0

Bagua 1 0 1 1 1 0

Ibir Imaza 0 0 1 0 0 0

Bongará 0 0 0 0 0 0

Condorcanqui 0 0 1 0 0 0

Luya 0 0 1 0 0 0

Rodríguez de Mendoza 0 0 1 0 0 0

Utcubamba 1 0 2 1 0 0

TOTAL 3 0 9 3 1 0

Fuente: Minedu. Padrón de instituciones educativas 2016.

Elaboración propia.

El gráfico 12 muestra el mapa con el porcentaje, desagregado por provincia y distrito, de locales

escolares estatales de educación básica regular (EBR) que cuentan con los tres servicios básicos en

la región Amazonas. Estos servicios básicos son agua potable, alcantarillado y energía eléctrica.

Como se aprecia en el mapa, solo el 4,9% de locales escolares de la provincia Condorcanqui cuenta

con los tres servicios básicos, donde el distrito de Río Santiago presenta los resultados más bajos

14

de la región, con solo el 0,9% de los locales escolares con los tres servicios básicos. En el caso de la

provincia de Chachapoyas, el 72,3% de sus locales escolares cuentan con estos servicios. Esto

presenta un reto para la calidad educativa en la región, debido a que los servicios básicos son la

primera condición para obtener un mejor servicio educativo.

Gráfico 12: Porcentaje de locales escolares de EBR que cuentan con los tres servicios básicos

Fuente: Minedu (2016). Censo escolar 2016, Amazonas ¿cómo vamos en educación?

15

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es una evaluación estandarizada que realiza el Ministerio

de Educación (Minedu) cada año, con el objetivo de saber qué y cuánto están aprendiendo los

estudiantes de escuelas estatales y no estatales de todo el país. Los resultados se presentan por

niveles de logro, que son categorías que clasifican a los estudiantes de acuerdo con su desempeño

en las pruebas aplicadas. Para la presente caracterización se han seleccionado los resultados del

nivel satisfactorio por provincia, que es el nivel máximo de los tres existentes.

El gráfico 13 muestra el porcentaje de estudiantes de segundo grado de primaria que obtuvieron el

nivel satisfactorio en las áreas de lectura y matemática. Como se aprecia, las UGEL de Condorcanqui

e Ibir-Imaza, con mayor población rural e indígena, muestra los porcentajes más bajos; el resultado

más crítico se da en el caso de Ibir Imaza, donde 3 de cada 100 niños pueden resolver problemas

matemáticos, y 8 de cada 100 niños pueden comprender lo que lee. Mientras que los niños de la

UGEL Chachapoyas, donde se encuentra la capital de la región, obtienen los mejores porcentajes:

60 de cada 100 estudiantes logra el nivel satisfactorio en ambas áreas. Esto demuestra la clara

diferencia entre centro y periferia y los niveles de desigualdad al interior de la región.

Gráfico 13: Porcentaje de estudiantes que obtuvieron el nivel satisfactorio en la ECE en lectura y matemática de segundo de primaria por UGEL, 2016

Fuente: Minedu. UMC (2016).

Elaboración propia.

El gráfico 14 presenta los porcentajes de estudiantes de segundo grado de secundaria que

obtuvieron el nivel satisfactorio en la ECE en lectura y matemática. Como se aprecia, los resultados

son bastante diferentes de los del nivel primario, lo que refleja una brecha mayor de aprendizaje

en secundaria. Las UGEL de Condorcanqui e Ibir-Ibiza son las que cuentan con los porcentajes más

alarmantes, pues solo 1 de cada 100 jóvenes comprende lo que lee y puede resolver problemas

matemáticos. Las demás UGEL cuentan también con porcentajes muy bajos; en el caso de la UGEL

de Chachapoyas, donde se encuentra la capital de la región, solo 17 de cada 100 niños tienen logros

satisfactorios en estas dos áreas evaluadas.

16

Gráfico 14: Porcentaje de estudiantes que obtuvieron el nivel satisfactorio en la ECE en lectura y

matemática de segundo de secundaria por UGEL, 2016

Fuente: Minedu. UMC (2016).

Elaboración propia.

El gráfico 15 compara la conclusión oportuna de los alumnos de secundaria frente a la tasa de transición a educación superior. Como se observa, a 2016, un 54,9% de estudiantes entre 17 y 18 años concluyó de manera oportuna la secundaria; sin embargo, solo 36,5% de estos estudiantes transita a la educación superior.

Gráfico 15: Conclusión oportuna 17-18 años frente a transición a educación superior, 2016

Fuente: INEI. ENAHO. Elaboración propia.

17

En relación con la población que accede a educación superior, como se aprecia en el gráfico 16 un 55,5% de la población entre 17 y 21 años asiste regularmente. Sin embargo, solo un 15,2% de la población entre 22 y 24 años de edad concluye sus estudios superiores. Gráfico 16: Tasa de asistencia a educación superior (17-21 años) frente a tasa de conclusión en educación

superior (22-24 años), 2016

Fuente: INEI. ENAHO. Elaboración propia.

Con relación al gasto por alumno en educación superior, el gráfico 17 compara los montos en educación superior no universitaria y en educación superior universitaria. En el primero, la región gasta S/4.080 por alumno, mientras que en el segundo gasta S/9.469, lo que refleja una gran diferencia entre ambos servicios.

Gráfico 17: Gasto por alumno en educación superior universitaria y no universitaria, 2016

Fuente: MEF. SIAF; Minedu. Censo Escolar.

Elaboración propia.

18

Si se compara el monto que recibió Amazonas en 2016 como producto del canon con el de otras

regiones, este resulta el más bajo. Así, se tiene que la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de

Mendoza y la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua recibieron solo

S/7.337.

Gráfico 17: Canon destinado a universidades por región, 2016

Fuente: MEF. SIAF.

Elaboración propia.

V. ESCENARIO REGIONAL

El Perú es un país diverso, multilingüe y multiétnico, con marcadas características que establecen

semejanzas y diferencias entre departamentos, lo cual da cuenta de la necesidad de intervenciones

diferenciadas y el desarrollo de una actuación pertinente y contextualizada, a partir del desarrollo

de una gestión descentralizada con enfoque territorial. Se identifican 4 tipos de escenarios (E)

regionales, organizados de acuerdo con la cifra promedio de los principales indicadores

socioeconómicos:

7,3

37

57

,43

9,2

72

6,5

41

,14

0

21

,80

3,3

91

15

,47

9,0

05

17

,81

9,5

42

48

7,7

29

76

,59

1,9

79

15

,22

0,4

07

27

6,7

88

12

,38

6,1

90

2,3

76

,71

2

10

,02

6,4

90

45

,97

1

1,6

14

,89

6 20

,46

5,4

24

3,3

74

,76

6

94

,44

1

19

,24

3,3

44

10

,51

6,2

19

23

,06

3,3

35

17

,57

0,7

56

38

1,8

54

13

,30

7,1

61

5,1

09

,74

2

6,2

45

,94

4

19

Estos escenarios dan cuenta de la necesidad de fortalecer estrategias diferenciadas de trabajo con

regiones, sobre todo con aquellas que poseen las condiciones más adversas y mayores desafíos.

Amazonas pertenece al escenario 3, cuyas cifras promedio, en líneas generales, son las siguientes:

Tabla 5: Indicadores promedio del escenario 3 en el que se ubica la región Amazonas

Indicadores de proceso Promedio E3

% de asistencia de estudiantes por DRE nov.2016, (Fuente: Semáforo escuela INFOESCUELA) 89,3

% de locales públicos con aulas en buen estado (Censo Escolar) 22,8

% de locales públicos con 3 servicios básicos completos (Censo Escolar) 43,8

% de locales públicos que requieren reparación total (Censo Escolar) 11,6

Tasa de asistencia educación superior (17 a 21 años) (ENAHO-INEI) 55,5

Gasto por alumno en educación básica regular (inicial) (SIAF-MEF, Censo Escolar) 3.853

Gasto por alumno en EBR (primaria) (SIAF-MEF, Censo Escolar) 2.938

Gasto por alumno en EBR (secundaria) (SIAF-MEF, Censo Escolar) 3.736

Gasto por alumno en educación técnico productiva (SIAF-MEF, Censo Escolar) 512

Gasto por alumno en IEES (SIAF-MEF, Censo Escolar) 4.080

Gasto por alumno en educación superior universitaria (SIAF-MEF, Censo Escolar) 9.469

% de docentes nombrados en IEES (Censo Escolar) 33,0

Indicadores de resultado Promedio E3

% nivel satisfactorio matemática en primaria (UMC-Minedu) 38,7

% nivel satisfactorio matemática en secundaria (UMC-Minedu) 9,0

% nivel satisfactorio comunicación en primaria (UMC-Minedu) 40,4

% nivel satisfactorio comunicación en secundaria (UMC-Minedu) 7,6

% conclusión oportuna primaria 12 – 13 años (ENAHO-INEI) 71,3

% conclusión oportuna secundaria 17 – 18 años (ENAHO-INEI) 59,1

Tasa conclusión Educ. Sup. (22-24 años) (% del total) (ENNIV-Cuánto, ENAHO-INEI) 15,2

Tasa de transición a educación superior (ENAHO-INEI) 36,5

Indicadores de contexto Promedio E3

Ingreso promedio mensual proveniente del trabajo (ENAHO-INEI) 995,4

A continuación, se presenta el perfil de la región Amazonas en cifras, destacando indicadores de

proceso, de resultado y de contexto:

20

Tabla 6: Perfil socioeducativo de la región

N° Indicadores de proceso Fuente Año Amazonas

1 % de desnutrición crónica (0 a 5 años de edad) ENDES-INEI 2016 19,3

2 % de asistencia de estudiantes por DRE Semáforo Escuela INFOESCUELA 2016 89,3

3 % de locales con aulas en buen estado Censo Escolar 2016 22,8

4 % de locales públicos con los tres servicios básicos completos Censo Escolar 2016 43,8

5 % de locales públicos que requieren reparación total Censo Escolar 2016 11,6

6 N° de IE del sistema educativo rural básico regular Padrón IIEE 2016 2.328

7 N° de IE del sistema educativo rural técnico productivo Padrón IIEE 2016 2

8 N° de IE del sistema educativo rural superior no universitario Padrón IIEE 2016 3

9 Tasa de asistencia educación superior (17 a 21 años) ENAHO-INEI 2016 55,5

10 Canon del gobierno regional SIAF-MEF 2016 2.665

11 % de población de 15 años a más con educación superior universitaria ENAHO-INEI 2015 10,7

12 % de población de 15 años a más con educación superior no universitaria ENAHO-INEI 2015 7,7

13 Años promedio de escolaridad de 25 a 34 años ENAHO-INEI 2016 9,2

14 Gasto por alumno en educación básica regular (inicial) SIAF-Censo Escolar 2016 3.853

15 Gasto por alumno en educación básica regular (primaria) SIAF-Censo Escolar 2016 2.938

16 Gasto por alumno en educación básica regular (secundaria) SIAF-Censo Escolar 2016 3.736

17 Gasto por alumno en educación técnico-productiva SIAF-Censo Escolar 2016 512

18 Gasto por alumno en educación superior no universitaria SIAF-Censo Escolar 2016 4.080

19 Gasto por alumno en educación superior universitaria SIAF-Censo Escolar 2016 9.469

20 Ingreso promedio mensual que recibe un trabajador ENAHO-INEI 2016 995,4

21 % de la población ocupada adecuadamente empleada ENAHO-INEI 2016 32,9

22 % de la PEA ocupada con al menos educación superior ENAHO-INEI 2016 18,1

23 % de empleo informal ENAHO-INEI 2016 86,6

24 % de desempleo juvenil urbano ENAHO-INEI 2016 11,5

25 % de brecha de género en ingresos laborales ENAHO-INEI 2016 24,9 Indicadores de resultado Fuente

26 % nivel satisfactorio historia, geografía y economía en secundaria UMC-Minedu 2016 10,2

27 % nivel satisfactorio matemática en primaria UMC-Minedu 2016 38,7

28 % nivel satisfactorio matemática en secundaria UMC-Minedu 2016 9,0

29 % nivel satisfactorio comunicación en primaria UMC-Minedu 2016 40,4

30 % nivel satisfactorio comunicación en secundaria UMC-Minedu 2016 7,6

31 % conclusión oportuna primaria 12 – 13 años ENAHO-INEI 2016 71,3

32 % conclusión oportuna secundaria 17 – 18 años ENAHO-INEI 2016 59,1

33 Tasa de conclusión, educación superior, grupo de edades 22-24 (Porcentaje del total)

ENNIV-Cuánto, Enaho-INEI 2016 15,2

34 Tasa de transición a educación superior ENAHO-INEI 2016 36,5

35 % de ejecución de la inversión pública SIAF-MEF 2016 72,8 Indicadores de contexto Fuente

36 Índice de Desarrollo Humano - IDH PNUD Perú 2012 0,3856

37 % de población rural INEI 2016 54,6

38 Producto Bruto Interno per cápita (valores a precios corrientes) INEI 2016 9.555

39 Tasa de población económicamente activa ocupada ENAHO-INEI 2016 98,6

40 Pobreza monetaria extrema ENAHO-INEI 2015 8,8

41 % de la población adulta que considera que la gestión pública del GORE es buena

ENAHO-INEI 2016 44,8

42 N° de conflictos sociales Defensoría del Pueblo 2016 3,0

Como observamos, hay índices alarmantes a nivel regional, como en desnutrición crónica, la no

conclusión oportuna en secundaria de casi 40% de estudiantes de entre 17 a 18 años, los bajos

niveles de logro de aprendizaje también en el nivel de educación secundaria, entre otros.

VI. PRIORIDADES DE DESARROLLO

En el siguiente cuadro se presentan los objetivos estratégicos relacionados con educación y con el

desarrollo productivo que se planteó la región a 2021:

21

Fuente: PDCR de Amazonas.

Como se aprecia, la región se ha planteado, en educación, incrementar su calidad ampliando y

replicando el PELA en otras provincias no focalizadas, además de fortalecer las capacidades de los

docentes en los tres niveles, focalizando su atención en la población indígena y generando mejores

condiciones de infraestructura y de la parte tecnológica para el desarrollo de aprendizajes.

En la parte económica, apuesta por la diversificación de sus bienes y servicios a través de la cadena

de valor y generando los siguientes cuatro corredores económicos en torno a carreteras nacionales

y departamentales para el desarrollo regional:

22

1. Corredor Corral Quemado (punto de conexión con Cajamarca y la Costa)-Bagua-Bagua Grande-Pedro Ruiz-El Progreso. Este corredor funciona a lo largo de la carretera Fernando Belaunde en el tramo que cruza Amazonas; se caracteriza por su alta influencia en el flujo comercial y la producción agrícola.

2. Corredor Chachapoyas-Pedro Ruiz. Tiene alta influencia en el comercio, transporte y el turismo.

3. Corredor Chachapoyas-Rodríguez de Mendoza. Tiene mediana influencia en las actividades económicas; la producción de café y la ganadería dinamizan esta zona.

4. Corredor Molinopampa-Vilcaniza. Comprende la zona conocida como “El Alto Imaza”; su influencia es media en la economía, la ganadería vacuna es la actividad principal.