Formas y contenidos. Evolución del lenguaje y de los argumentos … · 2020. 1. 10. · de la...

Transcript of Formas y contenidos. Evolución del lenguaje y de los argumentos … · 2020. 1. 10. · de la...

Con sus altos y sus bajos, con sus muchas fatigas y algunasalegrías, errores y aciertos, la historia de la historieta es-pañola es rica, poseedora de la clase de riqueza que tienemucho que ofrecer a quienes se acerquen a su investigacióndesde una variedad de perspectivas. Y tanto es así que bastaleer el título del presente artículo para hacerse una idea de lodifícil que sería agotar el objeto de estudio, por falta de espa-cio, de tiempo, de capacidad analítica, de lecturas, de datosminuciosos para trazar detenidamente la intrincada redde influencias y transformaciones, unas productivas y otrastruncadas, que habría de constituir el mapa de la evolucióndel lenguaje y de los argumentos de la historieta españoladesde sus orígenes hasta la actualidad. Afortunadamente, noes ese mi propósito, pues no me he planteado hacer una cró-nica de las pruebas y errores en distintos ámbitos, de cada

variación estilística y de cada nuevo giro argumental, de cadanuevo rasgo de un personaje, de cada autor que se hace ecode una corriente de éxito ni de cada ensayo de formato edi-torial. En su lugar, las páginas siguientes constituyen másbien un esbozo de proyecto para lo que tal vez podría ser unestudio razonable y organizado de la historia de la historietaespañola con la atención centrada en su lenguaje y sus con-tenidos, pero sin desatender las condiciones de contorno queactúan decisivamente sobre sus ejercicios particulares.

Por razones de espacio y por la importancia que entrañanesas décadas como periodo de gestación, he preferido cen-trarme en el tramo histórico que culmina con una cierta nor-malización del lenguaje de la historieta española a mediadosde los años treinta.

FORMAS Y CONTENIDOS.

EVOLUCIÓN DEL LENGUAJE

Y DE LOS ARGUMENTOS

EN LA HISTORIETA

ESPAÑOLA

Jesús Jiménez VareaProf. Dr. en el Departamento de Comunicación Audiovisual,

Publicidad y Literatura, Universidad de Sevilla

RESUMEN: El siguiente artículo trata de plantear la premisa para unestudio organizado del desarrollo del medio de la historieta en España,atendiendo tanto a sus aspectos formales como a sus contenidos. Enprimer lugar se establece la necesidad de imponer algún tipo de prin-cipio(s) que dote(n) de estructura lógica a la diacronicidad inherentede la historia, de tal modo que emerja una red de conexiones genea-lógicas de lo que, de otro modo, sería la enumeración puramente empí-rica de sucesos históricos. A continuación, la distinción clásica entreforma y contenido en un modelo se articula en un modelo que distin-gue sustancia vs. forma en tres planos diferentes: contenido, expresiónabstracta y expresión física. Además, se propone la superposición deuna creciente multiplicidad de códigos visuales como la meta trans-históricamente esencial del lenguaje formal (forma de la expresiónabstracta) de la historieta. Finalmente, estas reflexiones teóricas seaplican a la conformación del medio en España, con especial atencióna las siete primeras décadas de su historia, en tanto son consideradasel periodo fundamental de su gestación, tanto formal como temática.

PALABRAS CLAVE: Contenido; estructuralismo; expresión; historia;historieta, narratología.

ABSTRACT: The following article attempts to put forward the premisefor an organized study of the development of the medium of comics inSpain, attending both its formal aspects and its contents. To startwith, it establishes the need to impose some kind of logicalstructuring principle(s) over the intrinsic diachronicity of history, sothat a web of genealogical connections can emerge from theotherwise purely empirical enumeration of historical events. Next,the classic distinction between form and content is further articulatedinto a model which distinguishes substance vs. form in three differentplanes: content, abstract expression and physical expression.Additionally, the superposition of an increasing multiplicity of visualcodes is proposed as the transhistorically essential goal of the formallanguage (form of the abstract expression) of comics. At last, thesetheoretical reflections are applied to the conformation of the mediumin Spain, with special focus on the first seven decades of its history,insofar as they are considered the fundamental period of its gestation,either formally or thematically.

KEY WORDS: Comics; content; expression; history; narratology;structuralism.

FORMS AND CONTENTS.

THE EVOLUTION OF BOTH THE

LANGUAGE AND THE PLOTS

IN THE SPANISH CARTOONS

ARBOR Ciencia, Pensamiento y Cultura

CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

16018 ARBOR 6-COMIC (FFFF).qxd 21/9/11 07:08 Página 43

LA HISTORIA DE LA HISTORIETA ESPAÑOLA: ALGUNASCONSIDERACIONES SOBRE SU ESTUDIO

Cabe empezar por reflexionar sobre qué hacer cuando setrata de acometer un objeto de estudio complejo desdeuna perspectiva histórica y circunscrito por cotas de es-pacio y tiempo tan amplias que abarcan todo un país yalcanzan el siglo y medio, sin contar las conexiones dediversa índole que trascienden tanto el lugar como el pe-riodo señalados. En tales circunstancias, se hace necesa-rio adoptar una óptica macrohistórica, imprescindible siaspiramos a embutir un recorrido tan largo en una vein-tena de páginas y muy aconsejable si se desea dotar de unsentido profundo y organizador a una historia susceptiblede desarrollarse con la extensión que requiera sin caer enla enumeración de datos sucesivos propia de una crónicapuramente empírica. Se trata, pues, de establecer un prin-cipio axial, ordenador y dador de sentido a la historia, quefrente a la diacronía de los acontecimientos se presentecomo una estructura sincrónica a modo de una gramáti-ca cultural. Así, por ejemplo, Antonio Martín, referenciaimprescindible en este terreno, encuentra uno de talesejes organizadores del discurso histórico en la integraciónde texto e imagen dentro del espacio de la viñeta, funda-mentalmente a través de la utilización del bocadillo, loque, en combinación con otras características que se con-sideran de algún modo definitorias del sistema expresivode la historieta, actúa a modo de vector indicador de losavances y retrocesos en la evolución de los lenguajes den-tro de su Historia del cómic español: 1875-1939: “Así, unahistoria del cómic español será en realidad la historia delprogresivo perfeccionamiento de su lenguaje expresivo[…]” (1978: 11)1.

Esta clase de planteamiento distingue la labor del historia-dor de la del mero anotador de hitos, enfrascado en lo queno es sino una cacería ociosa, en tanto sus descubrimien-tos no se pongan en relación con otros para deseablemen-te formar parte de un orden mayor. Así, desde el punto devista de su importancia en la evolución del medio y a fal-ta de una interconexión, podemos reducir a un carácteranecdótico los hallazgos aislados que hacen cada vez mástemprana la aparición primera de algo razonablementeasimilable a una historieta española. En el momento deescribir este texto, dicho acontecimiento está localizado en1859 (Barrero, 2004), pero sin que aún haya evidenciaalguna para soportar la repercusión de esa historieta en el

desarrollo sostenido del lenguaje o cualesquiera otrosaspectos relativos al medio en España. Mientras no se tra-cen nexos entre ellos siguiendo alguna lógica superpuestaa la cronología, los datos históricos suman tan solo unaconstelación de acontecimientos, necesaria como produc-to del trabajo de campo desde luego, pero no constituyen-tes en sí mismos de un auténtico saber histórico, resulta-do del procesamiento inteligente de aquellos. De nuevo,hallamos en la obra de Martín ejemplo de esta distincióncuando señala las que fueron durante algún tiempo con-sideradas primeras historietas españolas, halladas por élmismo2, pero establece claramente el comienzo en propie-dad de la historieta española en los trabajos de ApelesMestres y Mecáchis: “Ellos son los que abren la puerta aluso común y a la edición regular de la historieta, ellos ladotan de gran parte de sus recursos expresivos, y práctica-mente la ‘inventan’ en toda su modernidad en España”(2000b: 14).

De este modo se establece la necesidad de abordar la his-toria de un fenómeno cultural, como lo es la historieta enEspaña, a partir de unos presupuestos teóricos que verte-bren la masa amorfa del empirismo en bruto. Una de lasopciones más habituales a la hora de abordar la Historia hasido hacerlo desde una perspectiva teleológica que proyec-te los acontecimientos con un cierto orden hacia la con-secución de una meta que se sitúa en el horizonte delpresente, o tal vez del futuro, del historiador. En el casoconcreto del estudio de la historia del cómic, ese finalismose respira con frecuencia en los muchos acercamientos alactual auge, construido o real, de la llamada novela gráfi-ca, que hacen de esta una especie de meta en la que hanmadurado y culminado todos los esfuerzos anteriores delmedio. Frente a esas posturas, encuentro más razonableslos interrogantes con que han cerrado sus volúmenes auto-res como Altarriba (2000), otra vez Martín3 o, más recien-temente, Santiago García, con su augurio machadiano alos autores que pudieren hacer progresar el medio: “Porqueel terreno que tienen que descubrir en realidad no existe.Ese terreno son las huellas que dejan mientras caminan enel vacío” (2010: 274). Y en la evolución de la historietaespañola, como en la de otros fenómenos dinámicos natu-rales o culturales, han sido muchos los recorridos, ya setratara de unas pocas pisadas titubeantes o de largas tra-vesías, que aparentemente no han conducido a lugar al-guno, si se juzgan exclusivamente desde la óptica de sucontinuidad aparente hasta la actualidad.

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

44ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 44

Por ello, entiendo más interesante plantear el estudio deeste proceso evolutivo como una suerte de genealogía através de la cual redescubrir relaciones olvidadas y es-tablecer líneas de conexión entre editoriales, escuelas,corrientes, discursos e iniciativas que, de otra manera, po-drían ser tomadas por carentes de parentesco alguno.Este es el modo en que han trabajado, aun sin hacerloexplícito, los autores mencionados más arriba, situando losdesarrollos en el ejercicio de la narrativa gráfica más cer-canos al momento de sus respectivos estudios como partede una intrincada red de precedentes, que muchas veces loson más por afinidad de alguna naturaleza que por unacausalidad superficial4.

SUSTANCIA Y FORMA, CONTENIDO Y EXPRESIÓN,LENGUAJE Y OBJETO: ESBOZO DE UN MODELO TEÓRICO

Considero fundamental basar el estudio de los lenguajes ylos contenidos de la historieta española a lo largo de suhistoria en un modelo estructural que distinga los prime-ros de los segundos y que, por otra parte, no debería re-sultar novedoso pues ha sido aplicado a diversos medios,desde la literatura hasta el cine y el propio cómic. Inspira-do en la simple distinción forma vs. contenido, convertidaen pilar de la semiótica por su análogo saussureano signi-ficante vs. significado, el sistema articulado por Hjelmslev(1961: 47-60) a partir de la multiplicación de los niveles deexpresión y contenido por los planos de sustancia y formase presenta como un presupuesto teórico y una plataformapara el análisis mucho más precisos, dando lugar a un mo-delo cuatripartito5. Obviamente, la expresión despojadade contenido pertenece al mundo de las ideas exclusiva-mente, pero constituye un presupuesto potente a la horade teorizar sobre un medio, pues solo al plano expresivocorresponde en rigor el lenguaje del mismo, entendidocomo su sistema de significación. Así, si hablamos de unlenguaje aplicado a la narración —numerosas definicionesdel medio encuentran imprescindible el carácter narrativodel discurso en el caso del cómic—, los principios de orga-nización correspondientes al punto de vista y la voz debenencontrarse dentro de la forma del contenido, junto conotros como la espacialización y la temporalización, sus-ceptibles todos ellos de ser expresados de distintas mane-ras según el lenguaje del medio e incluso de diversasmaneras a través de un mismo lenguaje. En definitiva,

apuesto por asignar el par clásico de historia y discurso—entendido como una manera particular de organizar elmodo de contar la historia, pero sin entrar en recursosespecíficos del lenguaje expresivo— a la sustancia y laforma del contenido, respectivamente. Además, prefieroentender la historia o fábula como ese tipo de constructomental que David Herman, abanderado de la narratologíacognitiva, ha llamado mundo de la historia (storyworld)6.Esta sustancia del contenido que es el mundo de la histo-ria será dada forma a través de una serie de operaciones derevelación, obstrucción, ordenación y filtración de datossobre ese mundo hasta constituir el discurso, ajeno aún almedio que vaya a expresarlo.

Tal como yo la concibo, la construcción del relato sí se veri-fica ya al nivel del medio de expresión concreto, si bien esti-mo necesario introducir una distinción entre la expresión enun sentido abstracto frente a la concreción material de lamisma, entendida como el objeto físico real. Asumiendo estadivisión, sustancia y forma se estratifican en tres planos:contenido, expresión abstracta (lenguaje) y expresión mate-rial (objeto). En el caso particular de la historieta, la sustan-cia de la expresión abstracta sería la imagen fija —con unainmovilidad objetiva, pero no necesariamente estática encuanto puede albergar dinamismo formal— bidimensional,creada7 y susceptible de ser secuenciada, mientras que lasustancia de la expresión material vendría dada por los ele-mentos constructivos empleados para hacer física su con-trapartida abstracta, esto es, tinta sobre papel —imagenproducida por adición— en la acepción tradicional del cómic,o bien, si hablamos de cómic sobre un soporte digital, lospíxeles de una pantalla radiante o los gránulos de tinta elec-trónica en un e-book. Podría incluso matizarse en la sustan-cia del objeto si se trata de una imagen única o de unamúltiple, resultado de la reproducción aproximadamenteidéntica a partir de una misma matriz, caracterizando así laclase de agencia tecnológica que realmente puede hacerque un medio sea potencialmente masivo, lo que numerososteóricos exigen al cómic para que sea tal, como fruto de lanueva era de la imagen que se gesta entre los siglos XV yXVIII a partir de la combinación de la imprenta de tiposmóviles con diversas técnicas de grabado8. En ese doble pasodel original a la matriz y de ahí al ejemplar que llegará allector, es importante observar cómo los sucesivos avancestecnológicos de la reproducción han hecho posible partir deoriginales creados por técnicas artísticas cada vez más di-versas y con mayor fidelidad del resultado final.

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

45ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 45

En cuanto a la forma, la de la expresión abstracta correspon-dería al ejercicio particular del lenguaje de la historieta, con-cebido como cada uso de lo que podría llamarse, con unaintención más figurada que rigurosa, el léxico de la historieta:los diversos modos de significación visual —icónicos, simbóli-cos, normalizados— que pueden integrarse en el cómic comotexto. La articulación de los mismos, todavía dentro de la for-ma de la expresión abstracta implica una gama de operacio-nes que guardan una fuerte interrelación en la realidad, peropueden descomponerse a efectos teóricos, como han hechoR. C. Harvey o Scott McCloud9. Se hayan elaborado con finesanalíticos o como protocolos de creación, ambos modelosexplicitan de algún modo lo que, de nuevo figuradamente,sería la sintaxis de la historieta y sobre la que cabría exten-derse mucho más en otra ocasión. Interesa también reparar enque la forma de la expresión abstracta de una historieta par-ticular sería una parole respecto a la langue del cómic, porexpresarlo en los términos estructuralistas heredados deSaussure. Al desposeerla de su concreción física, podríaentenderse como una suerte de descripción total o de guióntécnico ideal, imposible de ser trascrito ni ejecutado respecti-vamente por guionistas o artista reales algunos. Ese guióntotal encerraría toda la información sobre una historieta quetuviese que ver exclusivamente con lo expresivo, desprovistode contenidos, incluyendo la relativa a la técnica y al tipo grá-fico del dibujante, que quedaría reducido en este plano de lasideas a un mero instrumento de plasmación del concepto deese guionista implícito. Esta noción del guión ideal o total ser-viría para calibrar sobre las colaboraciones reales de equiposcreativos el grado de control ejercido por el guionista empíri-co según se encontrase más o menos cercano a esa figura deguionista ideal. Insisto en que se trata tan solo de una nociónteórica, existente también en los casos en que no hay un guio-nista real pues el dibujante desempeña también esa función10,o incluso cuando el historietista avanza improvisando la his-torieta sin atenerse a un guión previo11. Incluso entonces,la historieta encerraría ese guión intrínseco que no es sino laorganización estructural del modo en que ha sido expresada.

La forma de la expresión material abarca todo aquelloque tiene que ver con la configuración del objeto concre-to que permite al lector consumir la historieta. Estaríamoshablando, pues, del formato en cuanto a sus propiedades espa-ciales —sus dimensiones, proporciones y otras—, así como alas características temporales de acuerdo con las cuales hasido diseñada su publicación: singular o periódica, y, deencontrarse en este segundo caso, con una determinada

cadencia. El desarrollo de este apartado da pie a discutirtodos los tipos de vehículos susceptibles de albergar historie-tas, desde las revistas satíricas o los suplementos de diarioshasta las novelas gráficas y los webcomics u otras historietassobre soporte digital —para quienes los consideramos partedel cómic, dado que su lenguaje es el mismo— pasando porlos cuadernos de aventuras, los álbumes o los tebeos de con-tenido variado. Asimismo, habría que tener en cuenta dentrode la forma de la expresión material las relaciones que seestablecen entre las propias historietas y los diversos ele-mentos contextuales y paratextuales que lo acompañan co-mo parte de las publicaciones: otras historietas, secciones dediversa naturaleza, cubiertas, diseño de la maqueta…

Por último, resta mencionar el peso de las condiciones am-bientales en que se gesta la manifestación del modeloanterior, de tal modo que, si bien los niveles de este hansido establecidas como teóricamente independientes entresí, las influencias de la tradición histórica, de la legislación,de las culturas o de la lógica de la industria editorial enque se insertan hacen que se generen asociaciones entreciertos contenidos y ciertas formas. Sobre todo, es intere-sante tener en cuenta el factor ambiente a la hora de abor-dar el estudio del nivel del contenido, ya que al ser pordefinición inespecífico del sistema de expresión —y por tan-to del medio del que se está hablando— a él se debe atri-buir la concentración de la historieta, en determinadostemas, tipos de personajes y estructuras narrativas. Tam-poco es en absoluto despreciable el papel determinante deestas presiones externas sobre el desarrollo de los aspectosexpresivos, tanto en lo abstracto —por ejemplo, el perfec-cionamiento de ciertas estrategias y recursos convencio-nales— como en lo material —por ejemplo, la herencia deciertos formatos y su evolución, desechando unos e incor-porando otros—. La exposición de estos elementos ambien-tales tal como se dan y afectan a la configuración delmedio en el caso español corresponde ya al propio estudiohistórico de la historieta.

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN Y LOS CONTENIDOSEN LA HISTORIETA ESPAÑOLA

De acuerdo con lo expuesto más arriba, la esencia del len-guaje del medio se encuentra en la suma de la sustancia yla forma de su expresión abstracta, y de su exploración

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

46ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 46

debería poder surgir alguna definición satisfactoria delmedio. No es mi propósito aportarla aquí, pues más quemarcar los límites que excluyen a lo que no es historieta,prefiero establecer en qué sí consiste el lenguaje de la his-torieta: como sistema expresivo, la historieta es un textovisual constituido exclusivamente sobre el espacio bidi-mensional fijo, pero con el potencial de usar todas lasherramientas significativas que este puede alojar —se-cuenciación, abstracción, figuración, convenciones gene-rales y específicas, etc.— para actuar como interfase capazde hacer que el lector evoque en alguna medida un mun-do de la historia (o un modelo mental genérico si renun-ciamos a la narratividad) tanto en sus propiedades visualesinmutables y planas (afines a las de su espacio físico derepresentación) como en las que no lo son (profundidad yvolumen, tiempo y movimiento, sonido y demás percepcio-nes correspondientes a los otros sentidos, emociones, pen-samientos, atmósferas…). Como tantos intentos de definirel medio en el pasado, mi formulación puede resultar de-masiado amplia como para lograr el cometido de una defini-ción, por lo que, de entrada, ni siquiera la propongo comotal12. Sin embargo, en lo que llega a abarcar, me resultaútil para apoyar lo que considero la aspiración ontológicade la historieta: la máxima integración de todos esos dis-tintos tipos de signos y sistemas de significación que pue-den operar sobre la superficie de representación; y porintegración me refiero al acercamiento espacial de los dis-tintos signos hasta el punto de que unas mismas partes dela imagen puedan significar de varios modos a la vez. Elgrado de integración de los diversos modos de significa-ción implicados en este sistema actuará como un vector dela evolución del lenguaje de la historieta.

Una parte de mi inspiración para el párrafo anterior seencuentra en el texto de André Bazin “Ontologie de l’ima-ge photographique”13, donde este pensador de la fotogra-fía y el cine ubicaba estos sistemas de producción deimágenes en la culminación de una querencia humana porpreservar su existencia efímera de la muerte que se remon-taría hasta la práctica egipcia de embalsamamiento de losdifuntos. No comparto con Bazin la trascendencia cuasire-ligiosa —o directamente religiosa— de sus reflexiones nime encuentro próximo a su aparente convicción en laobjetividad de la lente fotográfica, pero me parece oportu-na su siguiente afirmación: “La photographie, en achevantle baroque, a libéré les arts plastiques de leur obsession dela resemblance. Car la peinture s’efforçait au fond en vain

de nous faire illusion et cette illusion suffisait à l’art, tan-dis que la photographie et le cinéma sont des découvertesqui satisfont définitivement et dans son essence mêmel’obsession du réalisme” (1990: 12). Ya fuera casual o cau-salmente, lo cierto es que el invento fotográfico coincidiócon el segundo punto de inflexión en la evolución icono-clasta descrita por el filósofo Jean-Joseph Goux:

[…] un proceso continuo y progresivo. Estas rupturas han aca-rreado cambios en la actitud del sujeto que contempla lasobras: se pasó sucesivamente del sujeto frontal al sujeto focal,y luego al sujeto operativo. En la primera ruptura (del frontalal focal) está marcada por la aparición de la perspectiva, y lasegunda (del focal al operativo) por la del arte abstracto […] lasformas ‘libres’ del arte abstracto permiten un juego indefinidode combinaciones que le confieren una productividad inédi-ta, de ahí la noción de sujeto operativo (Groupe Ì, 1993: 20).

Este fenómeno que, desde distintas perspectivas teóricas hasido percibido como una liberación de las artes plásticas deuna hipotética obligación de reproducir la realidad, tuvolugar bien entrado lo que Valeriano Bozal ha llamado “elsiglo de los caricaturistas” (1989). En opinión de este histo-riador del arte, los practicantes de la caricatura fueron unosavanzados en la emancipación de los dictados de la tradi-ción artística imperante que equivocadamente pretendíacrear una versión mejorada de la realidad:

Los teóricos del clasicismo barroco siempre consideraron quela empírica era una realidad deforme y que la tarea de losartistas consistía precisamente en mejorarla, en sus imá-genes, eliminando deformidades e imperfecciones. De otromodo: lo real percibido por los sentidos era deforme, carica-turesco, cómico. Mas ese real percibido por los sentidos es eltema de estamperos e ilustradores gráficos, caricaturescos ono. Desde aquel punto de vista [...] todas estas imágenes soncaricaturas (Bozal, 1989: 14).

Impulsados por la agilidad que confería la innovación lito-gráfica aportada por Alois Senefelder, los caricaturistaspusieron a punto unos recursos gráficos en los que la expre-sividad se anteponía a la iconicidad y la distorsión se pres-taba a la codificación de significados culturales, todo locual nutriría en unas décadas a los historietistas que esta-ban por llegar. No solo nacería la historieta libre de replicaranalógicamente la realidad, tarea que recaería en la imagenfotográfica, sino también de devolverla embellecida, una

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

47ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 47

vez puesto en cuestión el marco sociocultural que habíaservido de premisa al barroco. De este modo, el repertoriode lo que habría de ser la forma de la expresión historietís-tica comenzaría a gestarse como consecuencia de unoscambios culturales que se reflejaron en otros medios conlos que compartía la sustancia expresiva.

A la hora de describir a grandes rasgos la evolución histó-rica del lenguaje de la historieta, resulta útil observar cómose ha abordado dicha tarea en el ámbito de otros medios.Así, tratando la historia de las escrituras fílmicas, NoëlBurch propone la noción de un Modo de RepresentaciónPrimitivo (MRP) anterior al Modo de RepresentaciónInstitucional (MRI) normalizado por la hegemonía de lacinematografía hollywoodense y que había dado enconsiderarse la manera natural de hacer cine. Burch criti-ca esta concepción que sitúa al cine en una trayectoriahacia la reproducción fidedigna de la realidad de evidenteparentesco con los pensamientos de Bazin: “A lo largo delsiglo XIX, asistimos a la ‘apertura’ por etapas muy distintas[…] de una gran aspiración que viene a ser la portadora dela ideología burguesa de la representación […] la Re-crea-ción de la Realidad […] la realización de una ilusión per-fecta del mundo perceptual” (1991: 21). Mientras que ellenguaje de la historieta, de acuerdo con la caracterizaciónde que la doté antes, aspira a expresar una realidad —no larealidad— en todas sus propiedades por medio solo delespacio bidimensional fijo, en cambio el cine se planteacomo un medio progresivamente acaparador en su afán dellegar al mismo punto14. Pese a sus diferencias y enfati-zando la entidad propia del lenguaje de la historieta res-pecto al cinematográfico —entre las cuales ha habido unrico flujo de préstamos culturales, expresivos y temáticosen ambos sentidos— no se puede dejar de reparar en losparalelismos, incluso temporales, entre la evolución de am-bos hacia sus propias versiones de un MRI. Para el medioque le ocupa, Burch se centra en los casos de tres paí-ses, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y observa cómohasta aproximadamente 1912 su cinematografía se basaen un lenguaje que deja al espectador “fuera” del univer-so diegético. En los años siguientes, el cine estadounidenseinicia un proceso de transformación destinado a sumergiral público en lo que se le está narrando a través de unasciertas formas de poner en escena, realizar y montar quele hagan viajar por ese mundo de la historia sin moversede su butaca. Se establece así a cada lado del Atlánticouna forma de hacer cine que tiene sus equivalentes en el

campo de la historieta y que en ambos medios va a incluirun retroceso progresivo del modelo europeo frente al esta-dounidense como consecuencia de un fenómeno común deglobalización de la cultura del entretenimiento proceden-te del país norteamericano. Puede decirse que, mediadoslos años treinta, el cómic español —el europeo en general—está en camino de establecerse en la versión historietísti-ca del MRI propagado por el material estadounidense, queentra masivamente en España a través de las series sindi-cadas que publican revistas como Yumbo (1934), Aventu-rero (1935), Mickey (1935), Cine Aventuras (1935) y LaRevista de Tim Tyler (1936). Naturalmente, como en tantosotros aspectos de la vida y la cultura españolas, unos fac-tores ambientales de tremenda trascendencia como fueronla guerra civil y la posterior dictadura franquista trastor-naron el rumbo previsible, provocando incluso un retorno amodelos anteriores.

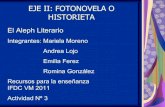

De vuelta a los inicios de un MRP historietístico español, latemprana “Por un coracero”, de Pellicer, refleja la libertad res-pecto a la imposición de envolver las figuras en un espacio dereferente real: en su lugar, la imagen se limita a representarla figura central, a modo del primitivo sujeto frontal, peroacompañada por los elementos accesorios indispensables parasituarla en un marco coherente con la acción que desarrolla;en varias de las viñetas, la estrategia de emplazamiento espa-cial de la figura se reduce al mínimo indispensable en la for-ma de un esbozo de sombra que ancla al personaje a loshipotéticos suelo o muro sobre los que se proyecta (véase lareproducción en Martín, 2000b: 30-31)15. Historietas poste-riores del mismo Pellicer (imagen 1), de Apeles Mestres, deMecáchis, de Ramón Cilla o de Ángel Pons, por nombrar aunos pocos pioneros, muestran cómo esta primera medida dedesentendimiento de la necesidad de insertar a las figuras enun espacio gráficamente explícito se constituye en norma yaen los primeros años de la historieta corta humorística. Otramuestra de la libertad con que los creadores de las primerashistorietas se comienzan a plantear la representación delmundo en sus viñetas la ofrecen ejemplos como “Últimashoras del carnaval” (Granizada, nº 2, febrero de 1880; en Mar-tín, 2000b: 42-43). En ella Apeles Mestres somete dicharepresentación a las impresiones alucinadas que experimentael ebrio protagonista, abriendo así una vía de comunicacióndesde la forma de la expresión visual hacia la focalización delrelato sobre la psicología de un personaje, que reside en laforma del contenido. Progresando en este sentido, la entregade “El aguijón de los celos”, del 7 de septiembre de 1886

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

48ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 48

(La Caricatura, nº 87, en Martín, 2000b: 59), constituye todoun catálogo de tentativas de recursos visuales fijos paraexpresar el movimiento y el estado interior de un personaje. Y,por destacar el atrevimiento de algunas de estas experiencias

pioneras, con la historieta “Todo lo vence el amor ó Una esto-cada al marido” (La Semana Cómica, año V, nº 14, 17 de abrilde 1891; en Martín, 2000b: 68), su autor, Figuer (imagen 2),se adelantó en más de nueve décadas a la estilización

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

49ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

Imagen 1. De “Escenas matritenses”, por José Luis Pellicer (El Mundo Cómico, nº 24, 13 de abril de 1873; reproducido

de Martín, 2000b: 35). Como ya hiciera en “Por un coracero”, Pellicer centra la composición de sus viñetas en uno o

más sujetos, mientras sugiere el emplazamiento espacial a través de unos pocos indicios visuales.

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 49

minimalista de la figuración que caracteriza a la célebre serieEl bueno de Cutlass: no solo el fondo en que se inserta laacción se manifiesta nada más que en unas pocas ocasionescon el propósito exclusivo de situar concisamente a los perso-najes, sino que estos mismos tienen su corporeidad reducida

a unos pocos trazos que en poco se diferencian de los rebor-des que delimitan los marcos de las viñetas.

Naturalmente, todo el desarrollo del lenguaje y los temasque ha tenido lugar desde entonces permite a la serie deF

OR

MA

S Y

CO

NT

EN

IDO

S. E

VO

LU

CIÓ

N D

EL

LE

NG

UA

JE

Y D

E L

OS

AR

GU

ME

NT

OS

EN

LA

HIS

TO

RIE

TA

ES

PA

ÑO

LA

50ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

Imagen 2. “Todo lo vence el amor ó Una

estocada al marido”, por Figuer (La Semana

Cómica, año V, nº 14, 17 de abril de 1891;

reproducido de Martín, 2000b: 68). El autor

crea un temprano ejemplo de minimalismo

gráfico consciente, en el que los personajes se

reducen a configuraciones elementales, casi

carentes de superficie.

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 50

Calpurnio funcionar como un juego constante sobre las con-venciones de lenguaje y géneros, gracias en buena medidaal propio esquematismo de los personajes: en el contenido,los existentes y los acontecimientos se ven reducidos acomponentes elementales, susceptibles de pintorescos ma-labarismos narrativos; mientras que, desde el punto de vis-ta del lenguaje, la semejanza que guarda el signo ligera-mente icónico que es Cutlass con los signos de diversasnaturalezas que constituyen el léxico de la historieta ponede manifiesto que comparten la misma sustancia y condu-ce con naturalidad a los frecuentes juegos de trasgresiónde las convenciones expresivas. En este sentido, entre elejemplo de Figuer y la obra de Calpurnio puede trazarseuna línea genealógica que necesariamente ha de pasar porlos ejercicios de K-Hito y creadores polifacéticos comoTono y Mihura, anunciando las características del llamado“humor nuevo”: “un humor neo-vanguardista [que] se pro-pone, junto a la catarsis cómica, formular un juicio críticosobre la realidad y el lenguaje tal y como habían sido inter-pretados por la tradición” (Llera, 2007: 314). En una formamás costumbrista el humorismo descomprometido, encontraste con el pragmatismo ácido de la sátira16, tambiénse había encontrado en el propio caldo de cultivo de lasprimeras historietas españolas:

[...] la prensa satírica desaparece con la Restauración, dandopaso a una prensa humorística en la que la caricatura ha per-dido el carácter rabiosamente satírico del periodo anterior, ya una prensa general muy ilustrada. Va a ser en esta nuevaprensa y para la sociedad de la Restauración donde crecerá yse afianzará la historieta española, alcanzando su verdaderarazón de ser (Martín, 2000b: 9).

En el origen del cómic se produce ya, como consecuenciade ese linaje caricaturesco en el que se inscribe, una tem-prana asociación entre los teóricamente independientesplanos de la expresión y el contenido al vincularse la his-torieta al humor, de cuya variedad gráfica será un apén-dice casi en exclusividad durante mucho tiempo. Asíocurre en España, donde las primeras historietas surgencon el propósito de hace reír, en publicaciones periódicascon una importante presencia de humor gráfico, como ElMundo Cómico. En el mismo número de esta publicaciónque contiene la historieta “Por un coracero”, mencionadamás arriba, encontramos también la más breve “Al buenpagador…”, por Francisco Cubas (Martín, 2000b: 33).Consistente en tan solo tres viñetas, esta historieta da pie

a plantearse la posibilidad de que los propios mecanismosintrínsecos del humor forzaran a los autores, con mayoro menor consciencia de ello, a descomponer sus chistesen viñetas para mejorar su eficacia (imagen 3). Junto alas variadas explicaciones del humor que apelan a moti-vos psicoanalíticos y emocionales, existe un conjunto demodelos de índole cognitiva que se agrupa bajo la deno-minación de “teorías de la incongruencia”, en función delas cuales la comicidad del chiste radica en un ciertodesenlace del proceso de resolución de un problema ló-gico: (1) planteamiento del chiste; (2) predicción deldesenlace; (3) desenlace; (4.a) si el desenlace es el pre-visto no provoca sorpresa ni humor, pero (4.b) si no lo esprovoca sorpresa; (4.b.1) si del planteamiento no puedeextraerse una regla para el desenlace imprevisto, la sor-presa se traduce en perplejidad, mientras que (4.b.2) si sepuede encontrar esa regla, el efecto final es cómico (Suls,1972). En la citada historieta de Cubas no es difícil loca-lizar la secuencia que conduce de (1) a (4.b.2), haciendonatural su articulación en forma de historieta para, almismo tiempo que las fases se dosifican al lector, vehi-cular una parte esencial del minirelato que es este chiste—la pose adoptada por el cliente a la hora de “pagar” sucuenta en el desenlace— a través del dibujo, consiguien-do de esta manera un efecto cómico que no se habríapodido lograr tan eficazmente solo por la palabra ni poruna combinación de texto escrito y dibujado en una ima-gen única. En resumen, la estructura de procesado de lainformación que algunos psicólogos postulan para lo quesolemos considerar una sustancia de contenido como esel humor se traduce en una cierta estructura narrativa(forma del contenido) que, a su vez, favorece una ciertaforma de la expresión. Y básicamente esta estructura na-rrativa es la que sigue repitiéndose en los chistes desa-rrollados en forma de cómic que han poblado la historiade la historieta española, haciendo que en el género dehumor haya imperado durante mucho tiempo el relatode muy corta extensión: la tira, la media página, la pági-na completa o la doble página a lo sumo. Se trataría deuna confluencia de afinidades entre la propia naturalezadel chiste y la cultura editorial en cuyo seno se gestanestas historietas, que se incorporarán al surtido de sec-ciones habituales de los diarios, las revistas y los tebeosde contenido variado, desde el primigenio Dominguínhasta el actual El Jueves (cuya oferta es en gran medidade historieta), pasando por los fundamentales TBO, Pul-garcito o Jaimito.

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

51ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 51

El chiste en forma de historieta constituye un ejemplo derelato completo, pues el lector recibe en una sola entrega:presentación, nudo y desenlace, por mínimos que sean. Pordilatación de este esquema —al narrativo me refiero y no al

lógico, que está ligado específicamente al resorte del chiste—la historieta avanza hacia relatos de mayor complejidadque requieren varias páginas para su desarrollo, como lasque comenzara a realizar Apeles Mestres en 1878 para sus

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

52ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

Imagen 3. “Al buen pagador…”, por Francisco Cubas (El Mundo Cómico, nº 22, 30 de marzo de 1873; reproducido de Martín,

2000b: 33). La secuencia de viñetas surge por articulación de los mecanismos fundamentales del chiste.

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 52

“Cuentos Vivos”. En este caso, incluso en las historietas quepueden considerarse cómicas, se produce un alejamiento delchiste singular como motivo de unidad de la narración, supe-rados los límites acostumbrados de su extensión, y la sustan-cia del contenido deriva hacia otras temáticas, a la vez queel incremento de espacio permite sofisticar las formas. Esfácil comprender que los usos y costumbres de la cultura edi-torial supusieron un freno al aumento del número de páginasde la original historieta autoconclusiva, puesto que para loseditores y la mayoría de los propios autores no se tratabamás que de una variedad del chiste gráfico. Como tal, sucometido no era acumular el espacio, sino compartirlo con elmayor número posible de congéneres o de materiales de otrotipo, número tras número de la cabecera que los alojase.

Precisamente, el hecho de que las historietas españolasnacieran dentro de publicaciones periódicas hizo posible dos

fenómenos que, por separado o en combinación, moldearíanprofundamente su contenido: por una parte, la reutilizaciónde uno o varios personajes de una historieta autoconclusivabreve de un número en otra de un número posterior; y, ensegundo lugar, el aumento del número de páginas del re-lato por medio de la dosificación del mismo en entregassucesivas, cada una de ellas de poca extensión, hasta com-pletarlo. La primera estrategia introduce en la cultura de lahistorieta española la serie episódica y a los personajes fijosque la protagonizan, mientras que la segunda abre las puer-tas a la serialidad. Una vez más, el linaje de la cultura po-pular y progresivamente de masas en que se inscribe lahistorieta explica la adopción de tales tácticas, desarrolladaspara otros medios de manera intuitiva tal vez, pero con unaeficacia sólidamente fundada en el refuerzo de la identifica-ción del lector con los personajes a causa de su recurrencia17

y en el efecto Zeigarnik provocado por la suspensión del

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

53ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

Imagen 4. Una entrega de “El día de la boda”, por Mecáchis (La Caricatura, nº 42, 11 de agosto de 1885; reproducido de Martín, 2000b: 52). Aplicada

en este caso a una temática costumbrista, la serialidad permitió prolongar los relatos a lo largo de sucesivas dosis de escasa extensión individual.

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 53

relato18. Si bien un ejemplo tan temprano como el serial deMecáchis “El día de la boda” (La Caricatura, mayo a diciem-bre de 1885) relata unos hechos absolutamente costumbris-tas (imagen 4), la serialidad en la historieta demostró suadecuación a las temáticas aventureras a partir de la obrade Xaudaró. Al mismo tiempo, este autor perfeccionó los cri-terios de elección de momentos significativos para su des-glose secuencial, desarrollando una forma de la expresiónespecialmente adecuada para un tipo de relato cuyos requi-sitos narrativos de ritmo y velocidad difieren de los del chis-te. Pero, sobre todo al principio, el moderno resultado de susdibujos está lastrado por unos pesados textos descriptivos alpie que no se encuentran en sus historietas breves y a cuyorespecto reflexiona Martín: “Nos queda la duda sobre lascausas de este fallo, que puede deberse a una imposicióneditorial, pero que más bien parece responder a vacilacióndel autor ante los problemas de guión y planificación que

presenta una historia de gran extensión” (Martín, 1978:35). También en el terreno de la especulación, esta diver-gencia de las formas expresivas en un mismo autor entre laagilidad del lenguaje aplicado a la historieta corta frente ala presencia de pesados textos en sus narraciones prolon-gadas de aventuras pone de manifiesto cómo estas sufrenla asimilación a modelos de expresión preexistentes paralas mismas temáticas (imágenes 5 y 6). Así, si la historietabreve con una fuerte unidad estructural parece surgir porsecuenciación del chiste gráfico, la historieta seriada —talvez desde su origen o quizá más tarde por precipitacióndentro de unas categorías culturales conocidas— se conci-be a partir del folletín o de la novela por entregas. Progre-sivamente, el dibujo asumiría mayor responsabilidad en latransmisión del relato, pasando su relación con el textoescrito desde la mera redundancia propia de las ilustracionesde un folletín hasta el relevo, más propio de la integración

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

54ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

Imagen 5. “El arte a 3.000 metros sobre el nivel del mar”, por Joaquín Xaudaró (La Hormiga de Oro, XVII, nº 22, 1900; reproducida

de Remesar, 1984: 8). Ejemplo de historieta humorística autoconclusiva por Xaudaró, donde la información es vehiculada

esencialmente por la representación icónica y cabe destacar el uso de bocadillos, poco habitual en la obra de este autor.

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 54

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

55ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

Imagen 6. Primeras viñetas del serial “En busca de países desconocidos”, por Xaudaró (publicado en su totalidad en los números 33 a 45

de La Hormiga de Oro, en 1897; reproducido de Remesar, 1984: 9). Frente a la dominancia comunicativa de lo icónico en sus historietas

cortas de humor (véase la imagen 5), Xaudaró apoya sus narraciones seriadas de aventuras sobre textos de apoyo de relativa densidad.

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 55

entre texto e imagen en una historieta. Desde esa perspec-tiva y a efectos de una genealogía de la historieta, se tra-taría de dos ramas diferentes de la narrativa gráfica quellegarán a converger en un mismo sistema expresivo, pero,hasta entonces, los seriales de aventuras se asemejaránaún durante muchos años a folletines ilustrados. Esta cir-cunstancia, según Antonio Lara, estuvo determinada sobretodo por la escasa valoración de la imagen figurativa res-pecto del texto escrito dentro de los esquemas culturaleseuropeos: “[…] yo creo que llegó a ser más importante, sicabe, este otro prejuicio cultural de considerar que la ima-gen era una realidad menos valiosa que el texto y, porconsiguiente, para evitar el menosprecio de los cultos sesubordinaba o esclavizaba a él necesariamente en la ma-yoría de los casos” (1996: 36).

Además del serial, Xaudaró fue pionero de la estructuraepisódica con “Vida y milagros del hijo de Gedeón” (Blan-co y Negro, enero a septiembre de 1908), donde cuentacon un personaje fijo que protagoniza en cada entrega unpequeño relato completo. Esta sería —lo era ya a esasalturas en Estados Unidos— una de las fórmulas másexplotadas en el cómic mundial, aunque se ha de pun-tualizar que, en esta variante de Xaudaró, nos encontra-mos con un protagonista, al menos en la primera fase dela serie, que experimenta el paso del tiempo de una en-trega a otra: cada uno de esos episodios recoge algunaocurrencia desde la niñez hasta la edad adulta del per-sonaje. Si hubiera que buscar en toda la historia de lahistorieta española un ejemplo del seguimiento de unpersonaje a lo largo de su vida, tal vez el mejor ejemploserían las series conectadas por Pablo Gómez, el trasun-to autobiográfico de Carlos Giménez, cuyas vivencias tes-timoniales de la España de varias décadas arrancan conla etapa infantil de “Paracuellos” en la revista MuchasGracias (1976), avanzan por la adolescencia de “Barrio” ypor la juventud adulta de “Los profesionales” y “Ramblaarriba… Rambla abajo” hasta la madurez del narrador re-presentado de “Los cuentos del tío Pablo”. Al mismotiempo, el desarrollo de estas series a través de distintosformatos, desde las páginas únicas dentro de revistas an-tológicas hasta los álbumes, donde escoge también unaestructura capitular de pequeñas historias, ofrece un va-lioso corpus para el estudio de los condicionamientos queimponen los usos editoriales en cada momento y cómopuede responder a ellos un autor —en el caso de Gimé-nez— de indudable talento.

Sin embargo, lo común será que los personajes fijos semantengan congelados en un presente que se reiniciadesde el final de una entrega hasta el principio de la si-guiente, manifestando lo que Umberto Eco describiera enreferencia al clásico Superman de la era Weisinger como“una trama sin consumo” (1997: 235). Este concepto esespecialmente interesante en relación con aquellos perso-najes que, convertidos en valiosos activos para sus pro-pietarios, han disfrutado de existencias prolongadas enfunción del rédito que generase su popularidad y a travésde periodos históricos con distintas características so-cioculturales. En tales casos han tenido que transformarmuchos de sus elementos narrativos y figurativos paraadaptarse a los nuevos tiempos, sin que la llegada de estosafectara a su edad ficcional, pero contando con el conoci-miento acumulado por los lectores sobre sus peculiarida-des. Muestra de que los personajes fijos son una fórmulaeditorial de probado éxito es el hecho de que apostase porella Bruguera, editorial que desde finales de los años cua-renta mostró unos claros planteamientos industriales en lapublicación de hsitorietas. Las observaciones de Ramírezrespecto a “Don Pío” (José Peñarroya, 1947) pueden extra-polarse a otras series episódicas con protagonista(s) fijo(s)de Bruguera y otras editoriales: “[…] cuentan siempre lamisma historia modular con una pequeña serie de varia-ciones […] todo en un ‘tiempo intemporal’ para los perso-najes y en un ‘tiempo temporal’ para las cosas y para lascircunstancias” (1975: 148).

Varias décadas antes de las creaciones sobre las que escri-bía Ramírez, José Robledano demostraba con “El sueromaravilloso” (Infancia, 1910) la flexibilidad entre estructu-ras seriales y episódicas propias de un sistema editorial queaún carece de las categorizaciones rígidas de una industriaespecializada. Así la mencionada creación de Robledano nosolo supone un hito expresivo por su uso sistemático delbocadillo, sino que exhibe una interesante mutabilidadsegún los criterios de interés de su autor: comienza comoserie de episodios hilados por unos protagonistas fijos ypor la sustancia animadora de objetos que genera lapequeña trama de cada entrega; y se torna más adelanteen relato serial, de desenlace suspendido, que deriva enuna temática aventurera de tono humorístico (Martín,1978: 45-48). El contraste entre la modernidad expresivade esta obra de Robledano y el anquilosamiento de las his-torietas-folletines que se desarrollaban al mismo tiempo—e imperarían aún durante años— no oculta el hecho de

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

56ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 56

que la aventura parece requerir un desarrollo que desbor-da la brevedad de la historieta corta. Tal vez deba buscar-se la clave en el patrón profundo de esta clase de relato,reducible en la visión de Joseph Cambell a un monomitoque consiste en el viaje del héroe y su superación de prue-bas sucesivas hasta la consecución de una victoria final(Cambell, 2004: 28-37). Como quiera que pueda explicar-se su afinidad con la serialidad, el hecho es que el primeratisbo de diversificación de sustancias de contenidos quese produce en la incipiente industria de la historieta másallá de lo cómico —y no es exclusivo del caso español—implica el establecimiento de dos grandes macrogéneros,el humor y la aventura, cada uno de ellos asociado prefe-rentemente con unas ciertas estructuras formales de loscontenidos: la historieta singular o la serie episódica depersonajes fijos en el caso del humor; y el serial de histo-rietas en el caso de la aventura19.

La definición ulterior de estos perfiles hasta los primerosaños treinta se produce en el marco de un sistema de fuer-zas en el que la inercia de ciertos modos expresivos de lasculturas gráficas y literarias españolas junto con las prácti-cas editoriales al uso coexisten con dos modelos de historie-ta en pugna, el europeo y el estadounidense. Lara (1996: 36)y Martín (1978: 52) coinciden en caracterizar el primero porla subordinación del dibujo al texto escrito como conse-cuencia de una concepción cultural reaccionaria, mientrasque en el otro se integran con agilidad imágenes de diversotipo, gracias al uso normalizado del bocadillo y al desarrollode nuevos recursos expresivos. Ambos focos de influencia sehicieron notar durante décadas a través de los materialesimportados, legalmente o no, reproducidos con calidad ocalcados, hasta que las grandes revistas de los años treinta,hermanas de similares cabeceras italianas y francesas,sirvieron para el desembarco de una nueva generación dehistorietas llegadas de Estados Unidos. Su aspecto másinnovador es el cultivo de temáticas genéricamente adscri-bibles a la aventura en combinación con un estilo de dibujocuyo antepasado directo es la ilustración, como demuestranlos dos máximos exponentes de esta nueva tendencia: HalFoster y Alex Raymond. Con sus respectivas peculiaridadesestilísticas, ambos dibujantes practican un realismo ideali-zado que se encontraba ausente de otras incursiones previasy contemporáneas en el terreno de la aventura20. De hecho,la serie que llegaría a conocerse como Hairbreadth Harry seremontaba a 1906 y en ella su creador, C. W. Kahles, habíadesarrollado para el cómic el triángulo arquetípico de héroe,

villano y damisela en apuros, así como el final en suspen-sión por excelencia, el cliffhanger. Pero su dibujo no erarealista, como tampoco lo eran en España los de Xaudaróy Robledano, ni lo serían en Estados Unidos los de seriescomo Little Orphan Annie (Harold Gray, 1924), ThimbleTheatre (E. C. Segar, 1919) y Wash Tubbs (Roy Crane, 1924),pese a contar con una importante vena aventurera, so-bre todo a partir de las respectivas incorporaciones de lospersonajes Daddy Warbucks (1924), Popeye (1929) y Cap-tain Easy (1929). En especial este último es sintomático delnuevo modo de visualizar la aventura, pues Easy, que seerige en héroe de acción, presenta una anatomía —juntocon una caracterización física que influiría entre otros aJoe Shuster en su diseño facial de Superman— mucho másrealista que la del personaje titular de la serie, cuyo origense encontraba en el humor. No significaba esto que losregistros estilísticos más cartoony quedasen proscritospara la aventura, pues la serie estadounidense MickeyMouse (Walt Disney, Ub Iwerks y Win Smith, 1930) rápida-mente dejó atrás la comicidad absoluta de sus raíces ci-nematográficas para introducirse por los senderos de laaventura, por más que el cliffhanger y el gag se alternarane incluso se fundiesen en cada entrega. Sus equivalentes ycasi coetáneos españoles pueden localizarse en obras deJosé Cabrero Arnal —creador de “Pif et Hercule” en su pos-terior exilio francés— como la historieta larga “Guerra enel país de los insectos” (Ediciones Pocholo, 1933), muy pró-xima en el tiempo a la primera aparición del insecto disne-yano Bucky Bug (Silly Symphonies, Earl Duvall, 1932). Encuanto al realismo idealizado, probablemente los mejoresejemplos españoles sean Emilio Freixas y Jesús Blasco, quie-nes produjeron algunas de las mejores muestras de estatendencia desde la segunda mitad de los años treinta. Mar-cada también en sus inicios por autores como Riera Rojaso Jaime Tomás, el amplio y ambiguo espectro estilísticollamado realista se fijaría como el indicado por defectopara las historietas del igualmente amplio y ambiguo géne-ro de la aventura.

Como se adelantó más arriba, aparte de la asociación entreunas ciertas temáticas y unos determinados estilos dedibujo, la edición de cómics estadounidenses en España amediados de los años treinta actuó como catalizador delprogreso hacia un MRI del lenguaje historietístico. Es elresultado de una homogeneización de alcance internacio-nal de las formas expresivas del cómic, vehiculada por eléxito y la distribución sistemática de estas historietas de

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

57ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 57

prensa, merced a la organización industrial de los syndica-tes que las manejan. Martín describe del modo siguiente eladvenimiento de esta normalización:

[…] bastará con que el cómic norteamericano se impongaen los quioscos para que el edificio editorial, hecho de pru-dencia, contenidos moralizantes refritos y pesadas historietas,se estremezca y vacile. No se derrumba, pero la tendencia esirreversible ya que el público lector y la competencia la im-ponen y, aunque se den muchos pasos atrás y adelante, lahistorieta española entra en una fase en la que las necesi-dades de mercado imponen a los editores su modernización(1978: 122).

La perturbación trágica a todos los niveles de la guerra ci-vil hace dudar de esa reversibilidad al menos en sus con-secuencias inmediatas sobre la producción de historietasdurante la contienda, particularmente en el bando insu-rrecto, y después en muchas de las publicaciones de la pri-mera posguerra, sobre todo en las que tienen periodicidadautorizada por sus lazos directos con el régimen franquista.En ese sentido, Lara ha leído en el retroceso del lenguaje dela historieta y el aferramiento a modelos expresivos obsole-tos un síntoma de la ideología impuesta en aquel periodo:“En la España de la posguerra además, de forma especial yreivindicatoria, esta supervivencia de los densos paquetestipográficos en el interior de las viñetas o fuera de ellas sepresentaba como señal orgullosa y diferenciadora de loautóctono, frente a lo americano” (1996: 36). No obstante,la tendencia ya había sido marcada y pronto comenzaron aretomarse los modos más modernos de hacer historieta,tanto desde algún excepcional tebeo protegido como Chi-cos, como desde las iniciativas comerciales que se enfren-taban a las duras condiciones de publicación con coleccionesno declaradas de cabecera cambiante. Cuando, a finales delos años cuarenta, la situación se volvió algo más propiciay a principios de los cincuenta se concedieron permisos depublicación periódica con regularidad, editoriales como Bru-guera, el grupo de Germán Plaza o en cierta medida laEditorial Valenciana tenían engrasadas sus maquinariasindustriales para producir con relativa normalidad loscontenidos que habían estado probando hasta entonces.El proceso de ensayo y error no cesaría mientras existieseuna demanda masiva de historietas y así se consagraríandiversas fórmulas genéricas con sus correspondientes ca-racterísticas del contenido y de las expresiones abstracta ymaterial.

CONCLUSIONES: A MODO DE ‘CONTINUARÁ’

Ya anunciaba al principio del presente artículo que notenía la intención ni la capacidad para agotar el tema pro-puesto y que me conformaba con apuntar algunas ideasque pudieran servir para organizar su estudio en extensióny profundidad suficientes. Como parte de mi idea de rela-cionar acontecimientos, obras y autores por coincidenciastemáticas, expresivas y/o culturales, he realizado saltosadelante y atrás en el tiempo, así como dentro y fuera delas fronteras estrictas del territorio nacional. No obstante,el centro de mi ensayo en el tercer bloque del artículo seha encontrado aproximadamente en los primeros sesentao setenta años de la historieta española, pues lo conside-ro el periodo fundamental de gestación de un cierto siste-ma clásico de expresar a través de la historieta. Asimismo,en esas décadas se comienzan a definir ciertas categoríasgenéricas y sus correspondientes tratamientos gráficos,que serán refinados por la industria del tebeo de los añosde la posguerra, para ser después madurados por algunosde los nuevos autores de los años sesenta y setenta, yradicalmente subvertidos por la línea chunga o cariñosa-mente comentados por la línea clara en los ochenta. De unmodo u otro, salvo por la presencia sempiterna del humoren alguna de sus variantes, los géneros clásicos parece-rían haberse diluido progresivamente en la producciónnacional, ocupado ese lugar por las historietas impor-tadas, mientras los historietistas españoles, en un paíscarente de tejido industrial para su medio, se entregabana temáticas intimistas, autobiográficas, reivindicativas dela memoria histórica, sociales y, en general, más persona-les que comerciales, al amparo en tiempos recientes delascendente formato de la novela gráfica. No obstante,estas redundancias temáticas acaban constituyendo ellasmismas nuevos géneros e incluso parece haberse produci-do una resurrección reciente de los géneros ortodoxos, talvez por impregnación de las propiedades de que estos sehan revestido en el actual panorama internacional com-pletamente globalizado. Todos estos son puntos a desa-rrollar en la profundidad que merecen cuando la ocasióny la extensión así lo permitan, pero, en lo que al presenteartículo respecta, mi propósito ha sido ofrecer algunasreflexiones sobre la aproximación al estudio histórico, al-gunas pautas teóricas para caracterizar el medio y arrojartan solo una mirada al camino por el que el lenguaje y loscontenidos de la historieta española dieron sus primerospasos.

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

58ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 58

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

59ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

NOTAS

1 Tanto en los títulos de obras comoen las citas mantengo el criterio decada autor en cuanto a tildar o no lacastellanización del término ingléscomic.

2 En Historia del cómic español: 1875-1939, indica como tal “Un dramadesconocido”, de autoría anónima ypublicada en el número de enero de1875 de la revista infantil Los Niños(Martín, 1978: 13-14); posteriormen-te, en Los inventores del cómic espa-ñol 1873-1900, sitúa esa primerahistorieta española dos años antes,tratándose de “Por un coracero”, obrade José Luis Pellicer, aparecida en ElMundo Cómico, nº 22, de marzo de1873 (Martín, 2000b: 30-31).

3 En la edición original de Apuntespara una historia de los tebeos,seriada del nº 194 al nº 197 deRevista de Educación, entre 1967 y1968.

4 Evidentemente, tanto el propio tér-mino “genealogía” como su sentidoson deudores del modo en que losempleó Friedrich Nietzsche para ti-tular su obra La genealogía de lamoral (1887) y que fue retomadopor Michel Foucault. Lo utilizo, sinembargo, en un sentido muy amplioy quiero evitar expresamente la ali-neación rigurosa con estos dos pen-sadores, pero sobre todo con quienesdesde el ámbito postmoderno hanquerido trasladar la relativización dela verdad del terreno de lo históricoal de la teoría ahistórica o transhis-tórica, descartando también en estala existencia de estructuras profun-das e inmutables que son reflejo denuestras propias estrategias cogniti-vas de procesado de la realidad.

5 El texto clásico sobre su aplicación ala narrativa en la variedad de medios

arriba mencionados se debe a Chat-man (1978), si bien el modelo queyo propongo apuesta por segregarmás radicalmente contenido de ex-presión, eliminando lo que consideroambigüedades a ese respecto en elreparto que hace este autor entre lasformas de uno y otra. En especial, elmodo en que define la forma de laexpresión contradice la condición deespecificidad del lenguaje del medioque estimo necesaria en el plano dela expresión: “Narrative discourse(the structure transmission) consis-ting of elements shared by narrati-ves in any medium whatsoever”(1978: 24; el énfasis es mío).

6 “[…] mental models of who did whatto and with whom, when, where,why, and in what fashion in theworld to which recipients relocate—or make a deictic shift— as theywork to comprehend a narrative”(2002: 9). En caso de no considerarla narración como una premisa fun-damental del medio de la historieta—u otro, pues el plano del contenidoes independiente del medio— podríaconsiderarse el modelo mental engeneral, en lugar de la variedad na-rrativa que es el storyworld. Porotra parte, el recurso a la vertientecognitivista del estudio narratológi-co abre una puerta a la consideracióndesde una perspectiva internalistade cuestiones pragmáticas como lainmersión narrativa, que difícil-mente pueden tratarse desde elestructuralismo riguroso y que tanimportantes han llegado a ser en larelación de los lectores con gran par-te del cómic, tal como se ha desa-rrollado la cultura del medio.

7 Por ampliar el concepto de dibujo opintura, para abarcar también lamanipulación de fotografías u otrasimágenes de procedencia indéxica.

Recibido: 14 de septiembre de 2010

Aceptado: 22 de noviembre de 2010

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 59

8 Por ejemplo, David Kunzle, alcomienzo de su History of the Co-mic Strip (1973: 2) o Juan AntonioRamírez, que aporta la siguientedefinición de historieta en su Me-dios de masas e historia del arte:“un relato icónico-gráfico o icono-gráfico-literario destinado a la difu-sión masiva en copias mecánicasidénticas entre sí, sobre soporte planoy estático, y cuyos códigos (icónico yeventualmente literario) tienden a in-tegrarse en sentido diegético-tem-poral” (1997: 198).

9 En The Art of the Funnies, Harveydistingue de cara a su análisis cua-tro aspectos visuales de la historie-ta: el desglose narrativo (narrativebreakdown), el diseño de página (pa-ge layout), la composición internade la viñeta (panel composition) yel estilo (style) (1994: 14-15). En elmanual Making Comics, McCloudconsidera que el historietista deberealizar cinco grandes elecciones (mo-ment, frame, image, word, flow),cada una de las cuales implica a suvez muchas otras opciones (2006:10-36).

10 Son muchos los historietistas quedibujan sus propios guiones y, alprincipio, ni siquiera existía la figuradel guionista de historietas, pues, siel dibujo de historietas tardó enconcretarse como actividad profe-sional distinta, aún tardó más enhacerlo la guionización. Solo se co-menzó a emplear a guionistas a par-tir de la serialización de historietaslargas, que exigían un cierto sosténde contenidos y, aun así, aquellosprimeros autores de guiones solíanser “periodistas, novelistas popula-res y escritores de segunda o terce-ra fila [...] siguiendo el dictado edi-torial y pensando más en la creaciónde novelitas cortas que de guiones

específicos de historietas” (Martín,1978: 70).

11 Como en el caso de Manuel Vázqueztransmitido por José Peñarroya: “Yole he visto hacer una historieta singuión, sobre la marcha, y terminarlabien en la última viñeta” (Ramírez,1997: 195).

12 Es evidente que si no se acota, exigien-do unos mínimos de distintos sistemasde significación, el modelo conduce aun continuo en alguno de cuyos extre-mos se encontraría, por ejemplo, eltexto exclusivamente escrito.

13 Ensayo publicado originalmente en1945 y recogido en Qu’est-ce que lecinéma? (1958).

14 A través de la incorporación y el per-feccionamiento del sonido, del color,de la tridimensionalidad; los experi-mentos con sentidos distintos de lavista y el oido (el Smell-O-Vision ysu parodia, el Odorama; los trucosmecánicos ideados por William Cas-tle, etc.); los intentos por sumergir alespectador en la ilusión fílmica (elsonido estéreo; los formatos pano-rámicos; el Omnimax; y las posibili-dades de la realidad virtual)…

15 Me remito a la selección de obrasque componen el grueso del volu-men Los inventores del cómic espa-ñol 1873/1900.

16 En su estudio del humor gráficodurante el franquismo, Iván Tubau(1987: 99-108) distingue dos grandesfamilias con sus respectivas subcate-gorías: el humor puro o evasivo (abs-tracto; absurdo y surrealista; poético;y negro) y el humor crítico (costum-brismo; crítica sociológico-moral;político y politizado). La clasificaciónes aplicable a periodos anteriores yposteriores a la dictadura de Franco.

17 A este respecto, véanse, por ejemplo,las conclusiones —extrapolables enbuena medida— del estudio de las

series televisivas por Sonia Livings-tone (1990).

18 En 1927 Bluma Zeigarnik establecióque una tarea interrumpida deja unahuella más intensa en la memoria queotra inconclusa (Zeigarnik, 2001).

19 Existen, no obstante, excepcionesa esta regla. Durante lo que podríaconsiderarse la edad dorada del te-beo español —por más que tal de-nominación resulte paradójica, dadoel marco general de miseria en quese desarrolla— entre los últimosaños cuarenta y los primeros sesen-ta, el formato por excelencia para lapublicación de las historietas deaventureros es el cuaderno apaisadode pocas páginas en blanco y negro,heredero depauperado de similaresinventos anteriores a la guerra civil.Entre sus ejemplos más destacadospodríamos señalar las coleccionesprotagonizadas respectivamente porRoberto Alcázar y Pedrín (Juan Puertoy Eduardo Vañó, 1940) y por el Gue-rrero del Antifaz (Manuel Gago,1943), ambas publicadas por EditorialValenciana. Cada una se estructura demanera distinta en cuanto a la com-pletitud del relato que constituyecada entrega y a la relación entreentregas sucesivas: la primera pre-senta una estructura episódica conpersonajes fijos, de modo tal que cadauno de los cuadernillos ofrece unaaventura completa; por su parte, loscuadernos del Guerrero del Antifaz seacogen a la serialidad, culminandocada entrega en un final de “conti-nuará”, pero sin que haya final totalprevisto a la vista, dado que la serie seprolongaría tanto como hubiera unpúblico dispuesto a comprarla.

20 En cierto modo, estos autores co-nectan la historieta con el afán ba-rroco por embellecer la realidad aque se hacía referencia más arriba.

FO

RM

AS

Y C

ON

TE

NID

OS

. EV

OL

UC

IÓN

DE

L L

EN

GU

AJ

E Y

DE

LO

S A

RG

UM

EN

TO

S E

N L

A H

IST

OR

IET

A E

SP

AÑ

OL

A

60ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963 doi: 10.3989/arbor.2011.2extran2113

2Extra 2011

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 60

JE

SÚ

S J

IMÉ

NE

Z V

AR

EA

61ARBOR CLXXXVII 2EXTRA 2011 43-61 ISSN: 0210-1963

BIBLIOGRAFÍA

BARRERO, Manuel (2004): “El bilbaíno Víc-tor Patricio de Landaluze, pionerodel cómic español en Cuba”, en Mun-daiz, nº 68, julio, 53-79.

BAZIN, André (1990): Qu’est-ce que lecinéma?. París: Éditions du Cerf.

BOZAL, Valeriano (1989): El siglo de loscaricaturistas. Madrid: Grupo 16,Historia 16-Historia del Arte nº 40.

BURCH, Noel (1991): El tragaluz del infini-to (Contribución a la genealogía dellenguaje Cinematográfico. Madrid:Cátedra.

CAMBELL, Joseph (2004): The Hero with aThousand Faces. Princeton: Prince-ton University Press.

ECO, Umberto (1997): Apocalípticos e inte-grados. Barcelona: Editorial Lumen.

GARCÍA, Santiago (2010): La novela gráfi-ca. Bilbao: Astiberri.

GROUPE Ì (1993): Tratado del signo visualMadrid: Cátedra.

HARVEY, Robert C. (1994): The Art of the Fun-nies: an Aesthetic History. Jackson: TheUniversity Press of Mississippi.

HERMAN, David (2002): Story Logic: Pro-blems and Possibilities of Narrative.Lincoln: University of Nebraska Press.

HJELMSLEV, Louis (1961): Prolegomena to aTheory of Language. Madison: Uni-versity of Wisconsin Press.

KUNZLE, David (1973): The Early ComicStrip; Narrative Strips and PictureStories in the European Broadsheetfrom c.1450 to 1825. Berkeley: Uni-versity of California Press.

LARA, Antonio (1996): “Tebeos: los prime-ros 100 años. 1896-1974”, en VV AA,Tebeos: los primeros 100 años. Ma-drid: Biblioteca Nacional y GrupoAnaya, 29-130.

LIVINGSTONE, Sonia (1998): Making Sense ofTelevision: The Psychology of Audien-ce Interpretation. Londres: Routledge.

LLERA, José Antonio (2007): “Ni pobreni rico, sino todo lo contrario deMihura y Tono (La paradoja del ‘hu-mor nuevo’)”, en GARCÍA BARRIEN-TOS, José Luis (dir.), Análisis de laDramaturgia. Nueve obras y un mé-todo. Madrid: Fundamentos, 313-337.

MARTÍN, Antonio (1978): Historia delcómic español: 1875-1939. Barcelo-na: Gustavo Gili.

— (2000a): Apuntes para una histo-ria de los tebeos. Barcelona: Glé-nat.

— (2000b): Los inventores del comicespañol 1873-1900. Barcelona: Pla-neta-DeAgostini.

MCCLOUD, Scott (2006): Making Comics:Storytelling Secrets of Comics, Man-ga and Graphic Novels. Nueva York:Harper.

RAMÍREZ, Juan Antonio (1997): La historie-ta cómica de posguerra. Madrid:Cuadernos para el Diálogo.

— (1997): Medios de masas e historiadel arte. Madrid: Cátedra.

REMESAR, Antoni (1984): Xaudaró. El retode la aventura (1897/1903). Barce-lona: Editorial Complot.

SULS, J. M. (1972): “A Two-Stage Mo-del for the Appreciation of Jokesand Cartoons: An Information-Processing Analysis”, en GOLDSTEIN,J. H. y. MCGHEE, P. E (eds.), Thepsychology of humor: Theoreticalperspectives and empirical issues.Nueva York: Academic Press, 81-100.

TUBAU, Iván (1987): El humor gráfico en laprensa del franquismo. Barcelona:Mitre.

ZEIGARNIK, B. V. (2001): “On Finished andUnfinished Tasks”, en ELLIS, W. D. (ed.),A Sourcebook of Gestalt Ps.

16018 ARBOR 6-COMIC (FF).qxd 16/9/11 09:15 Página 61