El Sahel: sequía y éxodo; The UNESCO Courier: a...

Transcript of El Sahel: sequía y éxodo; The UNESCO Courier: a...

Una ventana abierta al mundo

UlliAbril 1975 (año XXVIII) - Precio : 2,80 francos franceses

EL SAHEL

Sequíay éxodo

feam

ft*I <Sl¿A

»;

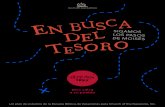

TESOROS

DEL ARTE

MUNDIAL

Año

Internacional

de la Mujer

Foto © Museo del Hombre, París

98 México Chalchihuitlicue, la diosa del aguaEsta estatuilla azteca de fines del siglo XV o principios del XVI representa a Chalchihuitlicue, diosadel agua y compañera de Tlaloc, el dios de la lluvia (véase El Correo de la Unesco. página 2, agosto-septiembre de 1973). La diosa, cuyo nombre significa literalmente «la qua lleva una falda de piedrasverdes», aparece aquí arrodillada a la manera de las indias cuando muelen el maíz. Su falda estabaprimitivamente incrustada de piedras preciosas de color verde, hoy desaparecidas. Para losaztecas el color verde tenía un significado mítico, vinculado al agua y al renacimiento de la vida.

El CorreoABRIL 1975 ANO XXVIII

PUBLICADO EN 15 IDIOMAS

Español Arabe Hebreo

Inglés Japonés Persa

Francés Italiano Portugués

Ruso Hindi Neerlandés

Alemán Tamul Turco

Publicación mensual de la UNESCO

(Organización de las Naciones Unidas parala Educación, la Ciencia y la Cultura)

Venta y distribuciónUnesco, Place de Fontenoy, 75700 Paris

Tarifa de suscripción anual : 28 francos

Tapas para 11 números : 24 francos

Los artículos y fotograflas de este número que llevan elsigno © (copyright) no pueden ser reproducidos. Todoslos demás textos e ilustraciones pueden reproducirse, siempre

que se mencione su origen de la siguiente manera : "DeEL CORREO DE LA UNESCO", y se agregue su fecha

de publicación. Al reproducirse los artículos y las fotos deberáhacerce constar el nombre del autor. En lo que respecta a las

fotografías reproducibles, serán facilitadas por la Redacciónsiempre que el director de otra publicación las solicitepor escrito. Una vez utilizados estos materiales, deberánenviarse a la Redacción tres ejemplares del periódico o revista

que los publique. Los artículos firmados expresan la opiniónde sus autores y no representan forzosamente el punto devista de la Unesco o de la Redacción de la revista.

Redacción y Administración

Unesco, Place de Fontenoy, 75700 París

Director y Jefe de Redacción

Sandy Koffler

Subjefes de RedacciónRené Caloz

Olga Rodel

Redactores Principales

Español : Francisco Fernández-SantosFrancés : Jane Albert Hesse

Inglés : Ronald FentonRuso : Georgi StetsenkoAlemán : Werner Merkli (Berna)Arabe : Abdel Moneirn El Sawi (El Cairo)Japonés : Kazuo Akao (Tokio)Italiano : Maria Remiddi (Roma)Hindi : Sayed Asad Ali (Delhi)Tamul : N.D. Sundaravadivelu (Madras)Hebreo : Alexander Broido (Tel Aviv)Persa : Fereydun Ardalan (Teherán)Portugués : Benedicto Silva (Rio de Janeiro)Neerlandés : Paul Morren (Amberes)Turco : Mefra Telci (Estambul)

Redactores

Español : Jorge Enrique AdoumFrancés : Philippe OuannèsInglés : Roy Malkin

Anne-Marie Maillard

Christiane Boucher

Ilustración

Documentación

Composición gráfica

Robert JacqueminLa correspondencia debe dirigirse al Director de la revista.

A NUESTROS LECTORES

Tanto este como el anterior número de El Correo de la Unesco han

aparecido con retraso considerable como resultado tie una huelga denuestra imprenta de Paris. De ello pedimos excusas a nuestros lectores.

Página

4 UIM DRAMA AFRICANO :LOS CONDENADOS DEL DESIERTOpar Howard Brabyn

10 ELSAHELpor Jacques Bugnicourt, con la colaboración de Cato Aali Ibrahima Ali,

Mamane Annou, Padre Georges Arnoux, Alloune Ba, Cheick Bocoum,Ahmadou Dial/o, Ousmane Diatta, Marie-Claire Prendo, Mohamed AlGatrl, Louise Hardy, Robert Hardy, Elisabeth Helslng, Dioulde Laya,Albert N'Diaye, Emmanuel Nglriye, Daniel Reelfs, Patrice Sawadogo yMohamed Sghir.

1. UN PUEBLO PRIVADO DE SU MEDIO SECULAR

14 2. EL TUAREG Y SU REBAÑOEN LUCHA A MUERTE CONTRA LA SEQUÍA

20 3. LOS NÓMADAS, UNA POBLACIÓN AL MARGENDE LA ECONOMÍA MODERNA

26 4. LLEGARON VEINTE MIL,PERO ¿ CUANTOS EMPRENDIERON EL CAMINO ?

30 5. ¿UN ÉXODO SIN ESPERANZA DE RETORNO?

19 CARAVANAS DE LA SALFotos

33 LOS LECTORES NOS ESCRIBEN

34 LATITU D ES Y LO N G ITU D ES

2 TESOROS DEL ARTE MUNDIALAño Internacional de la MujerLa diosa del agua (México)

%%.mm

Nuestra portada

¿Qué porvenir espera a los sobrevivientes dela tragedia en que los largos años de sequíahan sumido al Sahel, esa franja de tierrasáridas que bordean todo el sur del Sahara,desde Mauritania hasta el Sudán? El ya difícilequilibrio entre el hombre y el medio, quepermitía a los ganaderos nómadas subsistir enesa zona, parece hoy destruido. Por otra parte,las modificaciones económicas y sociales quese han producido destíe hace unos decenioshan dado origen a un proceso que podría serirreversible: el nomadismo, por lo menos talcomo muchos pueblos del Sahel lo han practi¬cado desde hace siglos, puede desaparecerpara siempre. El presente número de ElCorreo de la Unesco trata de responder atan grave cuestión- En la portada, una familiade tuaregs en busca de un pozo.

los condenados del desierto

por Howard Brabyn

" En un lapso de50 años... el avance del

desierto amenaza con

borrar completamente

del mapa a tres o cuatro

países de Africa "

Kurt Waldheim

Secretario General de lasNaciones Unidas

(en un discurso pronunciado ante elComité Interestatal de Lucha contra la

Sequía en el Sahel, en Uagadugu, AltoVolta, el 21 de febrero de 1974)

HOWARD BRABYN, escritor y periodista es¬pecializado en cuestiones científicas, es re¬dactor ¡efe de la revista trimestral de la UnescoNature et Ressources-Nature and Resources.

Anteriormente fue redactor de El Correo de laUnesco.

COMO los tuaregs que reco¬rren sus comarcas septen¬

trionales, el Sahel es una franjanómada, móvil y de transición entrelos arenales del Sahara y las regionesagrícolas del Sudán, cuyos límites sedilatan y contraen en consonancia conel volumen de la lluvia que cae o queno cae cada año.

Por ello, el «Sahel» (palabra árabeque quiere decir «frontera») es esen¬cialmente el calificativo climático de

una región de casi cuatro millones dekilómetros cuadrados de tierras semi-

áridas que se extiende a lo ancho delcontinente africano, desde Mauritania yel Senegal, al oeste, hasta Chad y losconfines del Sudán, pasando por Malí,Alto Volta y Niger.

En las tierras que se extienden haciael sur desde las márgenes meridionalesdel Sahara, grupos de pastores nóma¬das explotan los escuálidos recursosde una franja de tierra cuyas precipi¬taciones medias anuales oscilan entre

100 y 350 mm. Más al sur, en unaregión de 350 a 600 mm de lluvia,coexisten los pastores y los agricul¬tores; estos últimos truecan sus

cereales por los productos pecuariosde aquéllos: carne, cueros y pieles.

Para comprender lo que suponenesas cifras de precipitaciones hay quetener presente que, en el Sahel, lalluvia cae en rachas cortas y concen¬tradas y que, debido a la evaporación,se pierde del 80 al 90 por ciento de lahumedad así originada. En las zonastempladas del planeta, las precipita¬ciones no son mucho mayores (enParís, por ejemplo, equivalen sólo a650 mm) pero están más equitativa¬mente repartidas a lo largo de todo elaño y las pérdidas provocadas por laevaporación son insignificantes.

Variaciones anuales relativamente pe¬queñas de las precipitaciones puedentransformar enormes extensiones de

terreno. Así, por ejemplo, en 1941-1942las lluvias fueron Inferiores a 100 mm

en una superficie de 340.000 kilómetroscuadrados en Mauritania. Resultado:

toda la zona (es decir, la terceraparte de la superficie total del país) seconvirtió en un inhóspito desierto. Diezaños más tarde, al volver a rebasar

las precipitaciones la cifra de 100 mm,los pastores nómadas podían apacentarsu ganado en esas mismas tierras.Basta con otra oscilación del péndulopara que se invierta de nuevo la situa¬ción. En los diez años últimos, elSahara ha avanzado inexorablementehacía el sur adentrándose hasta 150 ki¬lómetros en lo que antes eran tierrasde pastos para los nómadas.

Dada esta movilidad del medio na¬

tural, la población de la región hatenido que establecer toda una serie

de estilos de vida diversos pero inter-dependientes, adaptados especifica-mente a un régimen estacional y cíclicode humedad insuficiente. En otras pala¬bras, la semiaridez es una constantedel Sahel y en ella se basa todo elestilo de vida de su población.

Ahora bien, si esto es así, ¿por quéha tenido consecuencias tan graves lasequía de los últimos años? Si el modode vida que se ha ¡do elaborando a lolargo de los siglos en el Sahel estabaconcebido específicamente para hacerfrente a esa semiaridez, ¿por qué hafracasado tan estrepitosamente ante loque ha sido preciso es reconocerloun periodo excepcionalmente grave desequía?

La respuesta es que diversas inno¬vaciones técnicas y socioeconómicas,importadas del exterior, han perturbadoel precario equilibrio de la región.Estas innovaciones fueron introducidas

con las mejores intenciones del mundo.¿Hay algo más útil en la práctica parael pastor de una región propensa a lasequía que la perforación de pozosprofundos y la creación de una cadenade ojos o puntos de agua para el ga¬nado? ¿Hay algo más lógico que com¬batir y eliminar las enfermedades endé¬micas, que diezmaban periódicamentelos rebaños de los nómadas?

Esas innovaciones no han afectado

solamente a los pastores. Para ayudara los campesinos, se introdujeron cul¬tivos comerciales como el algodón, elcacahuete y el arroz. La población cre¬ció, y hubo que dedicar a la agriculturauna proporción mayor de unas tierrasque antes eran de pastoreo.

Al quedar eliminadas en gran medidalas enfermedades, los hatos de ganadode los nómadas se multiplicaron y unnúmero creciente de reses se concen¬

traron en una superficie cada vez me¬nor de pastos. Al hacinarse en torno alos ojos de agua de nueva creación,esos rebaños más numerosos deterio¬

raron muy pronto los frágiles pastos.Así pues, el esfuerzo por resolver losproblemas de abastecimiento de aguay de sanidad animal dio lugar, al agra¬varse la sequía, a un nuevo problema,a saber, el hambre. Durante la sequíade los cinco años últimos, más de latercera parte de la ganadería ha muertode hambre, y no de sed o de enferme¬dades.

Tradicionalmente, el nómada se

sentía obligado a mantener el mayornúmero posible de reses con objeto deprevenir los estragos de la enfermedad,de la sequía y de los merodeadores.Los ojos de agua eran menos nume¬rosos, pero su utilización estaba regu¬lada conjuntamente por el uso de lafuerza, los acuerdos y la costumbre, >Al desaparecer las enfermedades yK

Foto Alain Noguès © Sygma, Paris

« iVi #

;

5 >-. .

"

Dos imágenes de la miseria de las poblaciones nómadasdel Sahel. Hombres, mujeres y niños recogen los granosde cereales que han podido dispersarse en el suelo trasun lanzamiento de víveres en paracaídas. Pese a losesfuerzos de las organizaciones de socorro, este manácaído del cíelo no pudo asegurar la supervivencia de todaslas poblaciones que en una zona de 6.000 km de largohubieron de sufrir la terrible sequía en 1973 y 1974.

Millares de ganaderos tuaregs emigraron del Sahel parahuir del hambre. Algunos atravesaron el Sahara con laidea de llegar al sur de Argelia. Pero, a despecho de losesfuerzos del gobierno argelino y de la Media Luna Roja(la Cruz Roja de los países islámicos), el agotamiento ylas enfermedades multiplicaron el número de muertos.En la foto, tomada en 1974, supervivientes del éxodo enTim Gauin, Argelia.

r s~

Foto Raymond Depardon © Gamma. París

mitigarse los problemas de abasteci¬miento de agua, los nómadas siguieronmanteniendo grandes hatos como ga¬rantía contra unas catástrofes que yano eran tan amenazadoras. Los aconte¬

cimientos ulteriores nos han mostrado

que, de haberse combinado la mejoradel abastecimiento de agua con unaplanificación controlada de los nuevospuntos de agua y la reducción de lasenfermedades animales con unos

planes de mejora de los pastos y unosacuerdos de comercialización más

satisfactorios para poder absorber elaumento de la producción pecuaria, sehabrían reducido las consecuenciasdel reciente desastre natural.

La destrucción de los recursos fo¬

rrajeros y de los pastos básicos por unaprovechamiento excesivo, que ya eralo suficientemente grave antes de laúltima sequía, tuvo repercusionescatastróficas cuando las precipitacionesanuales resultaron considerablemente

inferiores al promedio. Por consi¬guiente, el problema central del Sahelconsiste en organizar los pastos conarreglo a unas condiciones climáticasfluctuantes y marginales, en un deter¬minado contexto social, económico ycultural. Este problema no puede resol¬verse tomando medidas aisladas parazanjar una, dos o incluso media docenade dificultades concretas, sino que espreciso abordarlo desde el punto devista del sistema global.

A este respecto, incumbe un papeldecisivo al Programa de la Unescosobre el Hombre y la Biosfera (MAB),con sus métodos integrados e inter¬disciplinarios de investigación, enca¬minados a mejorar la asociación delhombre con el medio ambiente y elaprovechamiento de éste por aquél.Uno de las objetivos principales de esePrograma consiste en examinar lasconsecuencias de la evolución de las

poblaciones humanas, de las pautasde asentamiento y de la tecnología enlos ecosistemas correspondientes.

Ahora bien, los problemas del Sahelrevisten especial urgencia, y la Unescotiene la suerte de contar con todo un

caudal de experiencia y de materialesde investigación, gracias a su anteriorprograma de investigaciones sobre laszonas áridas. Este programa, quequedó terminado en 1962, dio origen ala publicación del Mapa de Suelos delMundo, que es un mapa de vegetaciónque abarca toda Africa, y a la prepara¬ción de un mapa sobre las aguas sub¬terráneas de África al norte del ecua¬dor.

El programa vuelve a colocar alhombre en el primer plano de la inves¬tigación científica. En una reuniónregional del MAB, celebrada en Niamey(Niger) en marzo de 1974, después deenumerar una serie de razones queexplican el fracaso relativo de los ante¬riores planes de desarrollo del Sahel,los expertos del MAB llegaban a lasiguiente conclusión:

«Pero quizá más importante toda¬vía es que se ha prestado una atencióninsuficiente al contexto socioeconó

mico y étnicocultural de la poblaciónlocal. Esta población tiene un cono¬cimiento íntimo del medio ambiente yun venero de experiencia que nosiempre hemos valorado o apreciadoplenamente. Dadas la necesidad deque, en toda iniciativa eficaz de desa¬rrollo, participe activamente la pobla¬ción local (con lo que queda excluidala imposición de modelos exterioresmal adaptados) y la desorganizacióndel sistema pastoral después de unperiodo de sequía, se recomienda que:

en todas las operaciones de inves¬tigación y desarrollo se tenga encuenta el marco social y económicode la población local;

se consideren la experiencia y losconocimientos de la población localsobre la cría de ganado y el medioambiente local como el punto de partidapara los estudios previos a los proyec¬tos de desarrollo;

todas las iniciativas de investiga¬ción y desarrollo vayan unidas a unaacción educativa, con objeto de que lapoblación local aprecie plenamente suresponsabilidad por lo que al apro¬vechamiento de su medio natural se

refiere;

en relacción con la reciente sequía,se emprenda una evaluación detalladade la capacidad ganadera de la zonasaheliana, así como un examen delcomportamiento de la población localdurante los años anteriores a la actualsituación.»

Están ya en preparación variosproyectos de investigación experimen¬tales, que tendrán principalmente porobjeto dos situaciones humanas y eco¬lógicas típicamente sahelianas.

La primera de ellas es la de las zonasde contacto entre las tierras de pastosy las agrícolas. En esas zonas decontacto, la finalidad principal de losestudios experimentales consistirá encontribuir a establecer directrices de

ordeneción de las tierras, basadas en

unas relaciones sociales y económicasmutuamente beneficiosas entre los

nómadas y los agricultores.

El segundo sector de investigaciónes el relacionado con aquellas regionesen las que las precipitaciones no bas¬tan para mantener la agricultura y elprincipal tipo de aprovechamiento dela tierra es, y seguirá siendo probable¬mente, la cría de ganado con arregloa un sistema nómada. La finalidad de

estos proyectos experimentales consis¬tirá en evaluar la capacidad ganaderade las tierras y en proporcionardirectrices para su ordenación. Tam¬bién se examinarán en ellos la posibi¬lidad y las consecuencias de unareorganización fundamental de la vidaen las zonas rurales, como sería el

paso de la ganadería nómada a lasedentaria.

Como ejemplo de lo que puedehacerse, el señor Gabriel Boudet, ex¬perto francés en acondicionamiento depastos y consultor del MAB, hapropuesto un esbozo de plan de orde-.nación de tierras que entrañaría la I

Fotos © Claude Sauvageot, París

El agua,fuente de vidaEn las riberas del gran río Niger,un ganadero peul de Malí sonríesatisfecho mientras baña y abrevaa su vaca. En cambio, lejosdel río hay que procurarse a menudoel agua, siempre escasa, excavandoagujeros en el lecho de los ríos secos.La chiquilla nigerina de la foto vallenando lentamente palanganas ycántaros con el agua que saca delcorrespondiente agujero.

N transición desde una actividad gana-dera migratoria a otra sedentaria. Esteplan podría aplicarse a aquellas zonasen las que las condiciones fueran favo¬rables para la producción de forrajesy adecuado el abastecimiento de agua.Entraña, por supuesto, un cuidadosoestudio preliminar de la capacidadganadera de la zona y abarcaríaunas siete mil cabezas de ganado, querepresentan los hatos combinados desetenta familias, o sea, en total unos350 individuos. (Véase la pág. 9.)

La zona que sería objeto de orde¬nación se centraría en torno a un pozo

profundo, que podría proporcionaragua durante la estación seca. Lospastos abarcarían unas 31.500 hec¬táreas, formando un círculo de 10 kiló¬metros de radio a partir del pozo.

Fuera de esa circunferencia, habríaun anillo de tierra, de unos 3 kilómetrosde anchura, que serviría como terrenode pasto durante la estación de laslluvias. A intervalos regulares habríaen esa zona una serie de 10 balsasartificiales, con una cabida suficienteentre las grandes precipitaciones paraatender las necesidades de 700 reses

(esto es, la décima parte de la gana¬dería total) durante unos 15 días. Entorno a cada una de esas balsas habría

un círculo de pastos de 840 hectáreas.

En la estación seca, se trasladaríacada hato de 700 reses al «círculo dela estación seca» pero manteniéndolohacia el límite exterior del circulo.

Todos los días se llevaría el ganado aabrevar al pozo central por senderosestrechos y bien definidos, con objetode evitar que pisotearan los pastos.Más tarde, el ganado volvería a situarsea unos 5 kilómetros del pozo, con loque se reduciría la distancia necesariapara obtener agua durante el periodode máximo calor.

Aunque este esquema pueda parecersencillo, para su realización seria pre¬ciso movilizar la cooperación decididade los pastores, así como un programaeducativo con objeto de explicarles lanecesidad de adoptar nuevos hábitosy de organizar un control disciplinadode sus rebaños.

Una de las principales preocupa¬ciones del MAB en su estudio de los

problemas de una zona concreta con¬siste en adquirir un conjunto de cono¬cimientos y experiencias que puedanaplicarse a problemas similares quesurjan en otros puntos. En los últimosaños, Etiopía, y parcialmente Somaliay el Sudán, han soportado también lasconsecuencias de una sequía desas¬trosa.

Aunque no forman estrictamenteparte del Sahel, esas zonas tienenmuchas semejanzas con él, y a menudose dice de ellas que forman parte deuna entidad más amplia de zonas semi-árídas, llamada zona saheliana. Por

consiguiente, los conocimientos queestá adquiriendo el MAB en el Sahelpropiamente dicho servirán para ayudara los nómadas y campesinos de otrasregiones afectadas por la sequía.

En todo el Programa de la Unesco

EL SAHEL : MAPA GEOGRÁFICO Y HUMANO. La inmensa región del Sahel (engris en el mapa), que se extiende a lo ancho del continente africano, tiene una su¬perficie equivalente a casi ocho veces la de España o a poco menos de la mitad dela de Brasil. Los países que se indican en el mapa son los afectados, directa o indi¬rectamente, por el drama de la región. Las dos manchas de la derecha representanlas zonas sáhelianas de Etiopía y de Somalia que también padecen el azote de lasequía. En la foto, una madre con su hijo, mancha negra alargada bajo el sol deldesierto, símbolo elocuente y atroz de la miseria.

sobre el Hombre y la Biosfera estápresente el tema del hombre como sersocial y su relación con su medionatural. En ningún sitio es mayor laimportancia de este tipo de concepciónque en un ecosistema tan frágil comoel del Sahel. Todas las medidas quese tomen habrán de ser sopesadas yexaminadas desde todos los puntos devista: científico, sociológico, econó¬mico, cultural, etc. La reciente cala¬midad que ha azotado el Sahel sirvepara recordarnos dolorosamente elpeligro de preferir los atajos.

El ecólogo, que es un generalista dela ciencia, sabe que lo que él puedahacer a la fracción más pequeña deese microcosmo vivo que llama eco¬sistema repercutirá en todo el orga¬nismo. Como dijo el gran poeta inglésWilliam Blake a otro respecto, debeser capaz de

«ver el mundo en un grano de arenay el cielo en una flor silvestre,encerrar el infinito en la palma de suy ía eternidad en una hora». [mano

UN RANCHO VISTO bDESDE UN SATÉLITE

En un estudio de la Unesco sobre

el Sahel, realizado en el marco

del programa «El hombre y la biosfera»,el especialista norteamericanoen teledetección Norman MacLeod ponede relieve la importancia que estatécnica reviste para levantar mapasde los recursos naturales, hacer el

inventario de las aguas de superficie,analizar los sistemas de cultivos,

etc. Una prueba de su eficacia nos laofrece esta foto (a la derecha)de una región del Sahel, tomadadesde un satélite el 8 de mayo de 1973.En ella puede verse, destacándose sobreel desierto que lo rodea, un polígono,de color oscuro, originado por lapresencia de vegetación. Se trata del«rancho de los Toukounouss», creado

hace unos decenios en Niger y cuyafertilidad insólita en un medio ambiente

árido se explica por el hecho de quesu propietario dividió la tierraen cinco zonas de pastoreo. El ganadopastaba en una sola de ellas cada año,lo que hacía posible que la hierbacreciera en las otras cuatro, impidiendoasí que el desierto las invadiera.

8

^-««r*-*

Foto David Burnett © Gamma, París EL CIRCULO DE LA VIDA. A fin de reducir los efectos devastadores

de la sequía en el Sahel la Unesco ha realizado un estudio en elque se propone un plan de ordenación y rotación de los pastosdestinados al ganado trashumante. El plan comprende un territoriocircular de 20 kilómetros de diámetro en torno a un pozo centralal cual convergen las cañadas del ganado y en el que podrían pastarunas 7.000 reses durante la estación seca. Los pastos de la estaciónhúmeda (círculos pequeños del dibujo de abajo) se sitúan en laperiferia; las aguas de lluvia se recogerían en charcas o balsasartificíales. Las familias de los pastores habitarían en una aldeaconstruida a unos 500 metros del pozo. Ty

^\ o /^

/ i/ \

1 ^-^

/ * " ,*

o

---- \

1 \f \

i

1 /" ~x

K I" !! "I1 \ '/ A *

\ O li ^\ v'/ ii \V

M

/- \ i

\ /

\1o

\ /1 /

c? Balsa Ä Campamento para el inicio de la estación seca

-O-Pozo permanente À Campamento para el final de la estación seca

[~~>Aldea de sedentarizaciónz~ Cañada para el ganado

Sahel

r

por Jacques Bugnicourt y un equipointernacional de colaboradores*

En las páginas que siguen, ofrecemosa nuestros lectores los capítulosmás interesantes de un importanteestudio realizado en Niger comoparte de un programa de «Formaciónpara el medio ambiente» queabarca el conjunto de Africa.Este programa ha sido emprendidoconjuntamente por el InstitutoAfricano de Desarrollo Económicoy Planificación (creado en Dakarpor las Naciones Unidas y losEstados africanos), el Programade las Naciones Unidas para elMedio Ambiente y el SIDA(organismo sueco para el desarropointernacional). El autor del estudiosobre el Sahel es el profesorfrancés Jacques Bugnicourt, delcitado Instituto, quien ha contadocon la colaboración de un equipointernacional formado porsubditos de 12 países de Africa,Europa y América*. El estudio serefiere esencialmente a las

poblaciones sahelianas originariasdel bucle del Niger a las que lasequía y el hambre han obligado ahuir de sus derroteros tradicionalesde trashumancia para terminarrefugiándose cerca de Niamey.¿Qué les depara el destino a estosnómadas desarraigados, privadosde lo que desde hace siglos era sumedio natural? ¿Es posible que unaccidente climático ponga enpeligro de desaparecer un modode vida secular? El profesorBugnicourt y sus colaboradores hantratado de dar respuesta a estaspreguntas interrogando a losrefugiados y compartiendo durantealgún tiempo su dura existencia.

CATO AAL, médico (Noruega).IBRAHIMA ALI, del Centro Nacional deInvestigaciones en Ciencias Humanas (Niger).MAMANE ANNOU, Secretario de Estado delMinisterio de Economía Rural, Clima y Ayuda a lasPoblaciones (Niger).PADRE GEORGES ARNOUX, de la MisiónCatólica de Niamey (Suiza).ALIOUNE BA, estudiante de ciencias humanas(Mauritania).CHEICK BOCOUM, participante voluntario enla encuesta (Niger).AHMADOU DIALLO, especialista en ganadería(Malí).OUSMANE DIATTA, dibujante (Senegal).MARIE-CLAIRE FRENDO, geógrafo (Francia).MOHAMED AL GATRI, intérprete (Malí).LOUISE HARDY, asistente social (Canadá).ROBERT HARDY, arquitecto (Canadá).ELISABETH HELSIIMG, nutricionista (Noruega).DIOULDE LAYA, director del Centro Nacional deInvestigaciones en Ciencias Humanas (Niger).ALBERT N'DIAYE, de la Comisión Económicade las Naciones Unidas para Africa (Senegal).EMMANUEL NGIRIYE, psicosociólogo (Burundi).DANIEL REELFS, ingeniero sanitario de la OMS(Países Bajos).PATRICE SAWADOGO, estadístico demógrafo(Alto Volta).MOHAMED SGHIR, dibujante (Marruecos).

10

1. Un pueblo privado de su medio secular

EL Sahel acaba de reverdecer.

La hierba está apenas másespesa a lo largo de las pistas dondesucumbió el ganado de los tuaregsy de los peules. Al dramatizar brus¬camente las consecuencias de una

cierta orientación de la economía y dela política, la sequía y el hambre pri¬varon a éstos de ese intermediario

esencial entre la tierra árida y el hom¬bre que son el camello y el buey, yles obligaron a abandonar el marcohabitual de su existencia.

Hoy en día, son un pueblo privadode su medio natural.

¿Cómo han podido llegar a tal situa¬ción estos pueblos nómadas? ¿Quécabe hacer por ellos? ¿Qué porvenirles espera? Esencialmente, hay que ira los propios refugiados que hanhuido del desastre para encontrar res¬puesta a tales preguntas. Así, el pre¬sente trabajo tiene su origen en unaencuesta realizada en el campamentodel Lazareto (situado a seis kilómetrosde Niamey, capital de Niger), donde,en marzo de 1974, se hacinaban másde 13.000 nómadas, el 90 por cientode los cuales eran tuaregs o árabes.

Nos hemos interesado sobre todo

por la suerte de los nómadas, proce¬dentes en su mayoría del bucle delNiger, que el éxodo precipitó hacialos centros del país y, en particular,hacia ese campamento.

Se trata esencialmente de estudiar

el medio ambiente de un pueblo y loque a ese pueblo le ocurre cuandose le expulsa de su mundo.

La historia reciente ha convertido alSahel en una zona amenazada.

Hoy se halla en peligro la simbiosisque unía el medio por muy duro quefuera con el hombre, hasta el puntode que éste ya no está seguro detener cabida en aquél.

Al norte del paralelo 15, la deterio¬ración de las condiciones ecológicasen 1972-1973 llegó hasta el extremode que el ganado ha desaparecidocasi totalmente y la producción agrí¬cola es rigurosamente nula. Se trata deuna región de hambre y de éxodo.

Entre los paralelos 15 y 13 handesaparecido las aguas superficiales;con ellas se han desvanecido los culti¬vos complementarios y las posibili¬dades de cria de ganado; el agricultorno puede garantizar ya su propia segu¬ridad alimentaria y financiera.

En cambio, entre los paralelos 12y 13, aunque llueve poco, esas llu¬vias bastan para asegurar el rendi¬miento mínimo de ciertos cultivos bá¬

sicos, esencialmente alimentarios, y elde los pastos.

Al sur del paralelo 12, la diversi¬ficación de los cultivos, por un lado,y unas lluvias menos infrecuentes, porotro, permiten pensar que esas

regiones no han quedado afectadaspor la sequía de modo tan trágico en elplano agrícola y que las consecuen¬cias serán menos duraderas.

Así pues, en menos de 250 kiló¬metros, del sur al norte, se pasa deuna holgura relativa a la más total delas privaciones.

Es indudable que, a fines de 1972,en todo el Sahel septentrional lospastores que vivían más allá del para¬lelo 13 sólo podían elegir entre elexilio o la muerte.

En Niger, «en los últimos mesesde 1972 se rebasó el nivel critico en

el caso de las poblaciones... nómadasy sedentarias de las regiones másseptentrionales, que fueron las pri¬meras afectadas y que habían llegadoya a su límite de adaptabilidad: 'Yano hay nada que hacer' Empezaron aretirarse lentamente hacia el sur... yhacía las ciudades. (1)»

La- situación no dejó de agravarsea lo largo de los meses siguientes.

En el otoño de 1973 el hambre pasóa ser dramática para muchos grupossahelianos. Se dice que, cerca deZínder, un pastor arrojó a su mujer ya sus dos hijos a un pozo para noverlos morir ante sus propios ojos.En la aldea abandonada de Hakkan,más o menos a 60 kilómetros al norte

de Dakoro, «unos enfermeros encon¬traron el cuerpo reseco de un viejoandrajoso que había muerto de hambrey de sed; por lo visto, se habían idotodos sin que él se enterara» (2).

«Hemos llegado al extremo de queun padre tiene que olvidarse de supropio hijo», dice un jefe de tiendade Agadés.

Estos nómadas que se deciden aemigrar están acostumbrados desdesiempre a unas condiciones de vida

muy difíciles. El modo que tienen deexplotar la naturaleza les sitúa a veces

en la frontera de la subsistencia, perohasta ahora podían mantenerse en eselímite.

Lo que ha ocurrido últimamente esque el medio natural ha desaparecido,igual que la vegetación y el agua, quelos hatos y rebaños han muerto, y conellos muchos hombres. Los nómadas

«huyen del infierno» hacia un destinodesconocido.

Empieza así una lamentable emigra¬ción. Para quienes tienen fuerzas paraseguir hasta el final, se crean centrosde distribución de víveres. Los refu¬

giados se instalan en un mundo queno tiene nada en común con el queconocían antes.

(1) Yveline Poncet, La sécheresse en Afri¬que sahélienne, une étude microrégionale enRépublique du Niger : la réqion des Dallols,OCDE, Paris, marzo de 1974.

(2) G. Arnoux (carta circular), Mission ca¬tholique, Niamey, septiembre de 1973.

Oleadas sucesivas de tuaregs yárabes, peules y wodaabes, songhals,djermas y haussas descienden haciael Sahel meridional, y una parte deellos llega hasta el Alto Volta, Daho¬mey e incluso la Costa de Marfil.También hay un movimiento impor¬tante en dirección de Nigeria.

Estas migraciones no son un movi¬miento uniforme y constante. Ocurretodo lo contrario. Por ejemplo, todoparece indicar que el éxodo de loswodaabes y de los peules se ha pro¬ducido a un ritmo muy distinto del delos tuaregs.

En la zona de los dallols desde

la orilla del Niger que da frente alDahomey hasta los confines delMalí se señala que los peules,atentos observadores de los sínto¬

mas precursores del hambre, hanempezado a bajar hacia el sur, consus hatos y rebaños, mucho antes quelos tuaregs. Espontáneamente hanreducido la Importancia de su ganadovendiendo animales a bajo precio,pero gracias a esta medida hanpodido limitar las consecuencias.

Los peules bororos (de las regionesde Tahua y Dakoro) habían empezadoa resolver desde hace ya cuatro años,mediante una emigración original, elproblema de cómo procurarse eldinero necesario dejando que se fue¬ran grupos numerosos de mujereshacia Ghana y la Costa de Marfil, paravender recetas mágicas.

Por primera vez en 1972, y ya en1973 de un modo más acusado, estasmujeres iban acompañadas por hom¬bres jóvenes. En 1974, se fueron jun¬tos el marido y la mujer, después dedejar a los hijos al cuidado de losviejos... Muchas familias peules hanconseguido salvar algunas cabezasde ganado, lo cual les permite sobre¬vivir (una familia peul de cuatro per¬sonas puede subsistir durante todo

un año con una sola vaca) y conser¬var junto a estos animales el marco

familiar de su existencia, su habitat y,en cierta medida, sus costumbres ali¬

mentarias. (Yveline Poncet, op. cit.)

Son muchos los grupos o fraccionesque se han disuelto por querer am¬pliar y diversificar las posibilidadesde supervivencia en varias direccio¬

nes: los tuaregs hacia el Niger yArgelia, y otros hacia un horizontemucho más desconocido todavía.

En cuanto se toma la decisión deir más allá de los itinerarios habituales

de nomadizacíón, se da un paso deci¬sivo. Pero no necesariamente en

dirección de Niamey.Ni unos ni otros sabían a ciencia

cierta hacia dónde debían dirigir suspasos. Si escogieron un itinerario envez de otro «fue porque había pas- K

11

[y tos». Una familia se puso en marchasin saber si volvería o no: «Todos nosafanábamos por lograr que comieranlos nuestros... No pensábamos en Nia¬mey sino únicamente en buscarpastos y agua.» «Durante el éxodo sebuscaban los pastos al azar.» «Almarcharnos fuimos en busca de pas¬tos. Cuando los animales murieron aconsecuencia de la sequía, seguimosnuestro camino en busca de comida.»

Sin embargo, algunos se dirigierondecididamente desde el primer mo¬mento hacia la capital de Niger «por¬que es una ciudad y porque nos dije¬ron que en ella se puede comer».Pero se trata solamente de una fami¬lia de cada cuatro. Las tres cuartas

partes restantes iban a la aventura,sin saber si acabarían en Niamey oen otro sitio.

La incertidumbre en cuanto al puntode destino explica el itinerario a vecescomplicado. Durante el éxodo surgenmuchas vacilaciones: por ejemplo,algunos de los miembros de ungrupo procedente de Kidal decidieronvolverse atrás, con cuatro camellos,cinco vacas, siete cabras, tres burrosy tres corderos.

Mientras los animales resistían, los

pastores surcaban el espacio enbusca de campos que no estuvierantotalmente agostados o de zonasde arbustos sin devastar todavía.

Muertos los animales, algunos fugi¬tivos seguían a pie. Otros recurríana cualquier medio de transporte a sualcance, incluido el barco. «A partirde Mangené, hemos venido en diver¬sos vehículos hasta Niamey; lo hemosvendido todo tiendas, esterillas,

pendientes de plata, pulseras parapoder pagar el transporte.»

Como no sabían muy bien a dóndeiban ni por qué camino, no es deextrañar que la duración del éxodovariara considerablemente según losgrupos. Pero es cierto que la mayoríarecorrieron más de 500 kilómetros.

A los nómadas que van hacia el surno les queda ya gran cosa que ofrecera los sedentarios, a los cuales dispu¬tan un agua a menudo escasa y unospastos escuálidos. Al principio, podíanvender animales pero los propiosrebaños de los sedentarios sufrían las

consecuencias de la crisis y susrecursos habían menguado. Más tardese recurrió al trueque o a la venta avil precio de tiendas, alhajas y diver¬sos objetos que llevaban consigo lostuaregs y los moros.

Por último, los emigrantes másdébiles cada día no tienen yanada que ofrecer como no sea lafuerza de sus brazos e intentan

hacerse aceptar por las poblacioneslocales a cambio de pequeños tra¬bajos, como acarrear agua, pilar elmijo o recoger y vender leña.

Sin embargo, en las etapas deléxodo se observa cierta diversidad

de relaciones entre los ganaderos ylos sedentarios. Los contactos de los

nómadas con las gentes que encon¬traban en su camino eran en ocasio¬

nes difíciles. «A veces teníamos que

esperar a que se hiciera de nochepara poder ir a buscar agua a escon¬didas.» «En todos los sitios por los quehemos pasado, los aldeanos nos ofre¬cían de comer y de beber pero,cuando llevábamos animales, se nega¬

ban a dejarles beber y nos pedían queles pagáramos el agua.»

De todos modos, estas actitudes noreflejan en modo alguno lo que vivieronla mayoría de los nómadas durante eléxodo. «Nos daban de beber. Encuanto a la comida, llegaba un mo¬mento en que se juntaba tanta genteque los aldeanos no podían ofrecerningún alimento.» «Cuando había muer¬tos y faltaba el dinero, nos regalabantrozos de tela para amortajarlos.»

En general, se estima satisfactoriala acogida de los sedentarios, y eséste un aspecto que conviene desta¬car. Entre cuantos contestaron a esta

pregunta, dos familias de cada tresconsideran que fueron bien recibidas.

Lo que quedaba del ganado nómadacuando las gentes se decidieron aemigrar fue cedido a un precio irri¬sorio casi en su totalidad, o bien

exterminado por el hambre y la seda lo largo de las pistas que llevanhacia el Sahel meridional.

A los tuaregs, los moros o lospeules que conservaron algunos ani¬males, les resultó muy penoso com¬probar que ese capital pecuario, queera para ellos todo su orgullo y acuyo crecimiento dedicaban toda suvida, no valía ya gran cosa. En efecto,los pastores se adentraban en unastierras cuyas cosechas habían sidomediocres y la oferta de ganado eracada vez más abundante, frente a unas

disponibilidades de mijo cada vezmás reducidas.

Primero, el pastor vendía los ani¬males más viejos, luego las vacasestériles, después los toros y, porúltimo, las vaquillas preñadas «a cam¬bio de unos pocos kilos de grano delcampesino».

Sin embargo, no es esta cesión deanimales a cambio de un puñado degrano o incluso a cambio del dere¬cho a hacer abrevar el resto del

hato la causa principal de que éstedesaparezca...

Es cierto que un jefe de tienda deAgadés dice lo siguiente: «Por elcamino perdimos un camello y unburro y vendimos dos camellos y tresburros.» Sin embargo, en la mayoríade los casos ha sido la muerte la que

ha aniquilado lo esencial de los reba¬ños. Se puede tener una idea de laspérdidas de ganado reconstituyendola historia del ganado de los nóma¬das que encontraron refugio en elLazareto. Una serie de familias que,en el momento del éxodo, represen¬

taban algo menos de 700 personasperdió durante su éxodo hacia el surunas 3.500 reses: 330 camellos, 690

vacas, 1.300 corderos, 900 cabras...

Fácil es imaginar cómo soportaronunas gentes cuya razón de ser es laganadería la lenta agonía de sus hatosantes y después del éxodo. No lo es,en cambio, hacerse una idea de la

miseria que representó la larga marchahacia los centros situados más al sur.

El hambre empezó muy pronto. Fuepreciso recurrir en parte a los granos ybayas silvestres. Se mataron algunasreses. Se enviaba a los niños a pedirlimosna a los sedentarios.

«Cuando nos acercábamos a una

aldea y oíamos el ruido de la majaen el mortero, enviábamos a los niñosa pedir el salvado sobrante. Se locomían allí mismo pero lo digerían mal.Si les quedaba algo nos lo traían.»

Habla ahora una familia de Burem:

«Después de perder los animales,caminamos a pie durante dos meses.En Wataguna, cerca de Asongo, mu¬rieron un niño de siete años, Issa, yuna niña de la misma edad, Raisetu,así como otro chico de doce años.»

¿De qué murieron? Los supervivientescontestan: de hambre.

Los animales no eran, pues, losúnicos en caer uno tras otro. El itine¬

rario hacia el sur está hoy jalonadode tumbas, las de los tuaregs y losmoros que no tuvieron fuerzas parallegar hasta los centros de socorro,ya sea porque murieron simplementede hambre o de fatiga, ya porque lesremató una enfermedad, dado su

estado de decrepitud física.

Durante su éxodo, un grupo deemigrantes de la fracción Kelahara,de Menaka, enterraron a la terceraparte de sus miembros. Una familiade Gao explica: «Eramos dieciocho;seis murieron en el camino... eran

niños que estaban acostumbrados abeber leche. Pero para comer sólotenían salvado de mijo; empezaron atener dolores de vientre y murieron.»

Hama, originario de Tombuctú, de41 años de edad y cabeza de una fami¬lia integrada en la actualidad por seispersonas (una mujer de 25 años y cua¬tro niños de seis a diez) dice: «Nospusimos en camino huyendo de lazona siniestrada en marzo de 1973;

dos meses más tarde, nuestro pe¬

queño grupo estaba agotado: murie¬ron dos niños Momar y Mohamedy después cinco niñas: Mariama,Asmao, Aminatu, Aicha y la segundaMariama.»

Otro cabeza de familia cuenta: «Los

camellos no podían ya llevarnos. íba¬mos a pie. Nuestro viejo padre searrastraba y nos retrasaba. Entoncesse sentó en la arena y nos dijo quese reuniría con nosotros más tarde.

Pero por la noche mi hermano pe¬queño no pudo soportarlo más y fuea buscar al viejo. Nunca le volvimosa ver. Debió de perderse también él.»

Hubo desde luego familias que selibraron de tales tribulaciones, pero,

independientemente del lugar de queprocedían, todos los grupos padecie¬ron grandes pérdidas humanas. Deesta encuesta podemos deducir quelos nómadas refugiados en el Laza¬reto han perdido por lo menosJa sextaparte de sus miembros.

¿Cuántas personas murieron en

12

total? Nunca llegará a saberse aciencia cierta. Hay, en efecto, gruposy familias que no llegaron nunca aningún sitio.

A menudo, los nómadas del Laza¬reto no saben qué parte de su «frac¬ción» se quedó en la aldea.

Ocurre con frecuencia que los queno se movieron son más numerosos

que los que se fueron. También esfrecuente que se quedaran desprovis¬tos de todo y que no quepa albergarmuchas ilusiones sobre si han podidoencontrar agua y alimentos en can¬tidad suficiente.

Un grupo de tuaregs de Gao resu¬me como sigue la situación demuchas personas: «No tenemos me¬dio alguno de reunimos con los quese quedaron allí, y ellos tampoco tie¬nen la menor posibilidad de venirhasta nosotros ni de seguir viviendoallá.» En la zona de donde partieronno queda ni un solo animal.

Y esas personas abandonadas tur¬ban constantemente el sueño y la con¬ciencia colectiva de los refugiados.

ALTO VOLTA

NIGERIA Kano .

.DAHOME'

Mapa El Correo de la Unesco, según Jacques bugnicourt, Dakar

LA GRAN MARCHA DE LA MISERIA. Desde una región que se extiende entreTombuctú (Malí) y Agadés (Niger) las poblaciones sahelianas, diezmadas por lased y el agotamiento, han confluido hacia Niamey, huyendo de la sequía. Las líneasde flechas que aparecen en el mapa indican las principales rutas del éxodo de losnómadas del Sahel, que generalmente se ha efectuado siguiendo las riberas delrío o el lecho seco de otros. El rectángulo negro representa la zona donde seprodujo esa migración. Abajo, un grupo de los sobrevivientes que, tras haberrecorrido centenares de kilómetros, lograron llegar al campamento de refugiadosdel Lazareto, cerca de Niamey, capital de Niger.

Foto David Burnett © Gamma. París

*-

V

i

M

Sahel/ < -. fft idinjfrfrrt) i i'fc

?

2. El tuareg ysu rebaL

*m

aÄ

A irregularidad y el riesgo sonla esencia misma de la reali¬

dad saheliana. La región se presentaformada por espacios inmensos quetan pronto son desiertos hostiles delos que huyen los hombres como, porel contrario, verdes praderas a las quelos pastores llevan sus animales...

La cantidad de lluvia es el criterio

más inmediatamente identificable perotambién es decisivo el escalonamiento

en el tiempo de esas lluvias.

Otros factores son el suelo, queretiene más o menos agua, la ferti¬lidad variable y los peligros más omenos graves de erosión, el subsuelo,que contiene o no contiene reser¬

vas de agua accesibles para los pas¬tores, ya sea directa o indirectamente,a condición de excavar pozos profun¬dos y, por último, la capa vegetal,que constituye la base de la existen¬cia de los animales y de los hombres.

El hecho de que haya hierba noquiere decir que ésta sea aprove¬chable... Los pastos solamente tieneninterés si existe agua cerca de ellosy esa agua está al alcance de susutilizadores. Por ejemplo, para abrevaren la estación seca a un hato de cien

cabezas, los pastores tienen que subirtres mil quinientos litros diarios deagua desde una profundidad de treintaa cincuenta metros.

La excavación de pozos es uno delos problemas capitales del Sahel,particularmente en la época del añoen que las charcas se secan y en quees prácticamente nula la cantidad deagua que el ganado puede obtener dela vegetación que consume.

Esos espacios sahelianos tan prontosecos como verdes tienen una vege¬tación cuyas características varían nosolamente de un año a otro sino tam¬

bién durante el mismo año.

Las corrientes de agua y las char¬cas crean un medio ecológico favo¬rable. En su lecho seco y en susorillas se encuentran especies forra¬jeras y árboles de escasa altura oarbustos cuyas hojas pueden suminis¬trar alimento a los animales.

Sin embargo, tales condiciones sólose dan excepcionalmente en el nortedel Sahel. La mayor parte de la estepaestá formada por pastos de gramíneas

Una res de ganado vacuno necesita comomínimo treinta litros de agua al día,sin los cuales está condenada a morir

lentamente. A la izquierda, una vacareducida casi a piel y huesos. A la derecha,en cambio, unas robustas reses en el

abrevadero. Pero los pozos se estánsecando. Así, hace treinta años, habíazonas del Sahel donde bastaba excavar

12 metros para alcanzar la capa de aguasubterránea ; hoy, en cambio, hay quellegar frecuentemente hasta los 36 metros.

14

ño en lucha a muerte contra la sequíade bastante altura y resistentes a lasequía.

El Sahel meridional empieza allídonde la alfombra de hierba es perió¬dicamente continua, los árboles yarbustos se diseminan en el paisajey es más neto el contraste entre lasestaciones.

Hay también unas zonas-refugio,situadas en la proximidad inmediatade las capas acuáticas subterráneasy de los ríos, por ejemplo, el deltacentral del Niger y las corrientes deagua, a menudo esporádicas, queconvergen hacia él.

Hay que tener siempre presente laextrema variabilidad en el espacio yen el tiempo de la alfombra herbáceaEn un año normal la vegetación sahe-liana se caracteriza por una produc¬tividad intensa y efímera.

¿Qué animales pueden aprovecharla?

El camello toma lo que encuentra,incluidos los espinos, pero prefierelas hojas de los arbustos. Como esbien sabido, la cabra es todavía mucho

más voraz y engulle incluso plantasque serían tóxicas para otros anima¬les. Por lo demás, en el Sahel la

cabra desempeña un papel ambiguo.Su voracidad es desde luego unaverdadera plaga para la vegetaciónempobrecida, pero, en cambio, es elúnico animal que permite aprovechar

zonas inaccesibles a todos los demás,

por ejemplo, las fajas rocosas.

Aunque son animales más difíciles,los bovinos encuentran su alimenta¬

ción en los diversos tipos de pastosdel Sahel. En cuanto al ganado ovino,consume en especial las gramíneasque desechan las vacas.

Mientras que el nomadismo que sepractica en el norte no está sujetoa periodos regulares, la trashumanciaes en el sur una técnica de pastoreoque tiene un ciclo anual, permitiendoasí utilizar al máximo los recursos

vegetales.

Tradicionalmente, durante la esta¬

ción húmeda los pastores permanecencerca de las charcas. Cuando éstas se

secan, llevan a sus hatos y rebañosallí donde se puede obtener aguaperforando pozos de hasta diez me¬tros de profundidad, como máximo. Enplena estación seca, se acercan alrío o las balsas y charcas perpetuas.

Es indudable que, de un año a otroy de un mes a otro, el número dereses que pueden alimentar los distin¬tos tipos de pastos africanos no esel mismo. La cantidad de hierba dis¬

ponible por hectárea, en una mismazona, va de 600 kilos a 5,2 toneladas,

y ocurre incluso que el ganado re¬chace hasta la tercera parte de lahierba de que puede disponer.

Con una pluviometría de 300 milí¬metros y tratándose exclusivamentede bovinos, el número de hectáreas

necesario para mantener una resoscila entre 6 y 30. Dentro de estoslímites ecológicos, la decisión de au¬mentar o de mantener al mismo nivel

el rebaño depende de los hombres,cuyo comportamiento y cuya civi¬lización están fuertemente influidos

por el medio en el que viven.

Recíprocamente, los hombres trans¬forman ligeramente ese medio naturalexcavando pozos, trazando pistas, lle¬vando a sus animales de unos pastosa otros y modificando así la capa her¬bácea y leñosa del ecosistema.

La lógica del nomadismo y, más alsur, de la trashumancia se ajusta alas características del Sahel. Los ani¬

males van tras la vegetación, los tua¬regs o los moros tras los animales,y los cautivos sirven a sus amos y dande beber a los animales. Todo esto

está sometido, sin embargo, a ciertasnormas.

Aunque abundan desde luego lasguerras, los conflictos y las penden¬cias, los tuaregs están de todos mo¬dos de acuerdo en distribuir y apro¬vechar racionalmente los itinerarios ylos ojos o puntos de agua. Pero haytambién, entre muchos grupos nóma- .das y los sedentarios, unas relaciones y

Los vínculos

de la amistad

Existe entre los wodaabes grupoperteneciente a la etnia de los peulesbororos una práctica tradicional deayuda : se trata del haBBanaae (segúnla grafía de la lengua «pular» de lospeules), que es una especie de contratoentre un propietario de ganado bovino(el kaBBanDo. o sea «el que vincula»)y una persona, generalmente un joven

soltero o un pobre, que quiere formarsu propio hato (llamada kaBBanaaDo,es decir «el vinculado»). El primeroda en préstamo al último una o másvacas que van a constituir un nuevohato o a engrosar otro ya existente,aunque pequeño. El kaBBanaaDo seocupa de las reses y se queda con laleche y. la mantequilla que producenasí como con sus tres primeras crías.Tras el tercer parto ha de restituir la vacaal kaBBanDo, con lo cual se ponetérmino al contrato. El haBBanaae es,

pues, un pacto de amistad entre dos

personas. Es ja forma de ayuda que lasociedad ha estatuido en favor de los

desposeídos. Las reses a través de lascuales se establece el vínculo y queconstituyen el comienzo y la esperanzade un nuevo hato, son el símbolo de la

amistad que une a un pobre con el ricoque quiere prestarle ayuda. Dice unproverbio que el animal vincular noserá puesto al final de la vacada.Al contrario, él es el primero al que seconduce al abrevadero, el que nopuede ser golpeado sino acariciadoy al que el pastor acompañapersonalmente hasta el corral cuandocae la noche. Este afecto por elanimal vincular tiene un valor de

ejemplo. Por ello se dice que alguienquiere a una persona como al animalque le fue «vinculado». Y es lo quedirá, por ejemplo, un joven a unamuchacha para expresarle sussentimientos de cariño.

15

£> más o menos codificadas por la cos¬tumbre. Sólo en las zonas de humedad

perpetua o, más al sur, allí donde laslluvias son mucho más seguras yabundantes todavía, se llevan a cabo

actividades agrícolas y se cultiva elmijo, que será objeto de truequecon los productos de la ganadería.En tales condiciones, nada ocurre en

el medio saheliano que lo desorganicegravemente.

No obstante, sería peligroso consi¬derar de un modo relativamente idí¬

lico la fase de la historia saheliana

anterior a la conquista colonial o lainmediatamente posterior a ella. El«equilibrio» del que hablan algunossólo se lograba a costa de epizootiasque asolaban el ganado y de unosperiodos de hambre más o menosgraves.

Por ejemplo, en el Sahel nigerinopersiste el recuerdo, antes de la lle¬gada de los colonizadores, del «Izenere» (la venta de niños), cuando seentregaban «bocas inútiles» a cambiode un poco de comida, del «Gaasiborgo», cuando solamente había cala¬bazas que majar, y del «Yollo Moru»(«Acaricíate las trenzas»), es decir,cuando esto era lo único que sepodía hacer (1). La llegada de los fran¬ceses no terminó con el hambre ; en

1913 surgió la «Gran berí» («el granpecho») que azotó duramente a todoel Sahel, del Atlántico al Mar Rojo.

Y más tarde, en 1931-1932, fue el«Doo Izo jire», o sea, el año de laslarvas de langosta. En 1937 hubo unmomento difícil y, por último, en 1942sobrevino el «Wande-waasu» («Apartaa tu esposa»), ya que todo el mundopensaba ante todo en su superviven¬cia individual.

A ese precio ha funcionado el sis¬tema saheliano. La economía de la

franja más septentrional y de la quese sitúa en el extremo sur de la re¬

gión se complementan gracias a unarelación de fuerzas que favorece a losganaderos. Y cuando se pone en telade juicio ese tipo de intercambio yde dependencia, no se advierte quees el funcionamiento mismo de la

relación hombre-medio el que puedepeligrar.

Durante los 50 años últimos, elpaisaje saheliano no parece haberexperimentado sino modificaciones

localizadas; la vida económica, socialy política, en cambio, ha evolucionadoprofundamente.

El hecho más espectacular fue laliquidación de la hegemonía de lostuaregs y de los moros, lo quedeterminó otros fenómenos, como elestablecimiento de una política demodernización que precedió y luegoacompañó a la monetarlzación. De estamanera estaban dadas todas las condi¬ciones para que hubiera una compe¬tencia más vehemente por las diver¬sas porciones del espacio saheliano.

(1) André Salifou, Crise alimentaire auNiger : les leçons du passé. IDEP-UNEP-SIDA, Niamey, 1974.

El hecho de controlarlas amenazabacon convertirse en una cuestión de

vida o muerte para los grupos huma¬nos contendientes.

Vamos a intentar resumir sucinta¬

mente la situación de los confines del

sur del Sahara y del Sahel septen¬trional a principios de siglo.

En primer lugar, los pastores yafueran tuaregs, moros o peulesejercían una presión constante sobrelos sedentarios, habiendo frecuente¬

mente entre ellos contactos pacíficospero también muchos ataques por sor¬presa, por iniciativa de aquéllos.

Las regiones sedentarias, habitadaspor negros, suministraban a los gana¬deros el mijo indispensable para su ali¬mentación y, como mano de obra,siervos que pronto fueron asimiladosculturalmente. Por otra parte, en lazona habitada por los nómadas, larelación entre la población y el mediose equilibra periódicamente con la apa¬rición de enfermedades epizoóticasimposibles de controlar, con las se¬quías y con las guerras entre losgrupos nómadas que a veces deter¬minan una redistribución del ganadoy de los cautivos del sur del Sahel.

Sin embargo, no habría que esque¬matizar demasiado. La sociedad tua-

reg o la sociedad mora poseen unequilibrio específico dentro del cualalgunos se especializan en la guerra,otros en el ascetismo, mientras quea los cautivos se les asignan tareascomo cuidar y abrevar el ganado, ocu¬parse de algunos cultivos en los lu¬gares mejor regados o del serviciodoméstico en las tiendas.

La penetración colonial puso entela de juicio la hegemonía tuareg enuna gran parte de lo que es actual¬ícente el Malí y el Niger. Hubo unafuerte resistencia inicial y más tarde,en 1916-1917, se produjo la subleva¬ción de todo el país tuareg. La repre¬sión fue muy rigurosa y dio por resul¬tado la eliminación de la mayoría delas familias que detentaban el podery la disolución de las confederaciones.

De ahí que la llegada de los coloni¬zadores entrañara una inversión radi¬cal de las relaciones de fuerza entrepastores y sedentarios.

A partir de entonces, la evoluciónfue muy rápida. En el caso de laspoblaciones negras del sur, la menoropresión ejercida por los nómadasfacilitó el progreso de los cultivos yla constitución de zonas pioneras queinvadían cada vez más los Itinerarios

tradicionales de los ganaderos, lo cualtuvo a la larga graves consecuencias.

Por lo demás, el poder colonial seapoyaba en las zonas pobladas porlos agricultores, a los que protegía yentre los que reclutaba auxiliares eintermediarios. Las aldeas de agricul¬tores fueron las que recibieron losservicios administrativos establecidos

por los colonizadores, y sedentariosfueron los titulares de cargos adminis¬trativos, mientras que los tuaregs, losmoros y, en gran medida, los peules

se interesaban escasamente por lasescuelas que habían instalado losfranceses o los ingleses, considerandoque se trataba de una institución queapartaba a los jóvenes del Islam yque servía los intereses de los con¬quistadores extranjeros.

A la vez que se modificaban lasrelaciones entre agricultores y gana¬deros, se operaban profundas muta¬ciones en el seno de la sociedad

nómada. Tendían a aflojarse los vín¬culos entre fracciones y entre familias,que habían quedado ya debilitados porlas medidas administrativas. No exis¬

tía, como antes, el imperativo de agru¬parse para atacar o para defenderse.

Desapareció el antiguo prestigio delas tribus y de las familias nobles.Cada agrupación siguió su propia evo¬lución y, en toda la sociedad, se re¬lajaron las relaciones de los cautivoscon sus amos.

Tradicionalmente, los servidores po¬dían ser «de duna», esto es, indivi- .duos que se ocupaban del ganado queles encomendaban y que poco a pococonseguían constituir su propio hatoo rebaño o «de tienda», es decirque realizaban para la familia delamo tareas domésticas o de custodia

o, en el caso de las mujeres, teníanla obligación de ir por agua o a recogergranos silvestres, etc.

Ahora bien, la autoridad colonial

abolió la esclavitud, y los servidoresempezaron a enterarse poco a pocode sus derechos. Algunos de ellosdudaron durante mucho tiempo enapartarse de sus amos y en arries¬garse a vivir por su propia cuenta,sin grandes posibilidades de subsis¬tencia. Día tras día, los ex cautivos

abandonaban campamentos parainstalarse generalmente más al sur.

. La sociedad tuareg, desangrada yaen su cúspide, padeció con ello unalenta hemorragia en su base. La manode obra huía de la economía pastoraltradicional, y los «verdaderos» tuaregsacabaron encontrándose con rebaños

cada vez menos conducidos y vigila¬dos por pastores. Y, sin embargo, elganado de la mayoría de las familiastuaregs no disminuía. En el caso de ungrupo de tres parejas que vivían más omenos en simbiosis, el número total

de reses iba de 11 a 20 camellos yde 50 a 100 bovinos. Pero esto no debe

hacernos olvidar la desigual distribu¬ción del ganado entre los pastores.

No hay prácticamente ningún grupoganadero sin animales. Los indivi¬duos que no tenían nada quedabana menudo incorporados a las parejasque poseían un hato. Ahora bien, casila tercera parte de los grupos nóma¬das no poseían más de 10 camellos o50 vacas, al paso que la décima partedel total contaba con una cifra de 41 a93 camellos o de 200 a 600 bovinos.

Así pues, a la vez que perdían supoder, los tuaregs conservaban o re¬constituían unos rebaños de cierta im¬

portancia. En cierto modo, se aprove¬chaban de la «política de desarrollo»del Sahel.

16

VIENTO DE ARENA. Un campamento tuareg en una zonasemidesértica en los confínes del Sahara. Al soplar, el vientolevanta torbellinos de arena, pero las tiendas resisten suempuje. A derecha e izquierda de la foto se ven morterospara pilar el mijo. En el primer plano, una especie de arbustoespinoso que los camellos devoran con gusto.

Foto Christine Spengler © Slpahioglu. Pari!

LOS TRABAJOS Y LOS DIAS. En un oasis

de Mauritania, un pastor conduce su rebañohacia el pozo. El ir y venir del agua al pasto,del pasto al agua, constituyo el ritmomismo de la vida en estas comunidades

pastoriles.

Foto Henri de Chatillon © Rapho, Paris

17

CARAVANAS DE LA SAL

ixDesde Mauritania hasta Etiopía, gran parte del tráfico de las caravanas se dedica altransporte de la sal. La sal gema proviene de yacimientos naturales situados en elSahara, en el Sahel, en Etiopía, etc. En la foto de abajo a la izquierda, un grupo de etíopesarrancan la costra salina del lago Assalé, en la depresión de Danakil. Las caravanas(a la izquierda) transportan a través del Sahel y el desierto la sal cortada en placas obloques, para venderla en los oasis y en los mercados (abajo) o, a menudo, cambiarla pormijo. Los largos recorridos que han de efectuar las caravanas hacen que el precio de lasal se multiplique a veces por más de veinte entre el punto de partida y el de llegada.

02i&3*fe. fe zz

* V

Sahel3. Los nómadas, una

£& SS

ft

P

K ». f, *

t ^>. * 1ÏS3

1

>1SIM

,-,*»?-l«'

i * i v k.P

«**55b;

I 1 ¿Na ilßcTQ? H v ^ ík .V.V

s;

l|£ ^w

a à»

;S ?»

Í

il

kl¿i-

- 1

à >$? rs..;. .-,

S

ai. &.*k.1» i & 4\W

^«?*A* 1,' íi GAI ***

población al margen de la economía moderna

CO

u.'

LA política colonial se caracte¬rizó por sus contradicciones en

el plano de la ideología y en el dela acción. Se cultivaba el mito de la

nobleza del pastor tuareg o peuly se exaltaba al mismo tiempo alcampesinado negro. Se tomaban me¬didas en favor de los pastores (exca¬vación de pozos, creación de algunasescuelas nómadas) y, al mismo tiem¬po, se reducían sus zonas-refugio,al fomentar el asentamiento de los

«busus» (sirvientes o cautivos libe¬rados) o al poblar sistemáticamente eldelta interior del Niger.

De hecho, un estudio minucioso pon¬dría seguramente de manifiesto queen general predominaba la «perspec¬tiva antiganadera». La situación pasóa ser mucho más clara después de laindependencia.

En primer lugar, se tiende a consi¬derar a los nómadas como personassospechosas que se adaptan mal alas nuevas instituciones (como, por lodemás, a las anteriores).

En segundo lugar, se propende aconsiderar los problemas de los nó¬madas con una óptica de sedentarios.

Fundamentalmente, la política es de¬finida y aplicada por personas queviven en tierras en las que todos losaños, más o menos, llueve.

La política pastoral anterior fue pro¬seguida después en sus aspectosesenciales por los distintos gobiernosy aplicada a los diversos países sahe-lianos según principios muy seme¬jantes. A lo largo de los itinerariosde nomadización y de las vías decomercialización, se excavaron pozosy se instalaron estaciones de bombeo,que venían a sustituir en esta tareaa la mano de obra cautiva. En ciertas

zonas, se estableció incluso una orga¬nización jurídica de la ganadería, conzonas de defensa y cortafuegos, aunqueen general no llegó a ser respetada.

De modo análogo, prácticamente entodas partes se prohibió quemar lahierba. Pero tampoco esta prohibición .tuvo mucho efecto.

En cuanto a los ojos de aguapropiamente dichos, ofrecen la ven¬taja de proporcionar agua abundantey sin esfuerzo en ciertos casos y deponer nuevos pastos al alcance delganado. Ahora bien, éste ha tendidocada vez más a concentrarse en torno

a los ojos de agua, asolando losalrededores.

El pastoreo excesivo y el pisoteodel terreno suprimen, la vegetación yfacilitan la erosión. Todo ello engen¬dra un desierto en torno, lo que obli¬ga a ir a buscar cada vez más lejoslos alimentos cotidianos y a aumentarconstantemente la distancia entre el

pasto y el abrevadero. Por consi¬guiente, el ganado no tiene más alter¬nativa que morir de sed en medio deun estupendo pastizal o de hambrejunto a un pozo.

La excavación de pozos y la con¬servación de los pastos han surtidoefectos a la vez positivos y negativos;en cambio, la profilaxia veterinaria hatenido en esta zona un éxito innega¬ble. La peste bovina y la perineumoníahan retrocedido espectacularmente.

Pero se observa que la consecuen¬cia de la campaña ¡nterestatal contrala peste bovina es un aumento muyconsiderable del número de cabezas

de ganado, seguido de su explotaciónracional, lo cual ha dado origen auna serie de problemas sociales y ali¬mentarios propios del pastoreo exce¬sivo.

No tarda en verse claramente que eléxito mismo de ciertos aspectos de lapolítica de modernización del Sahelva a provocar un desastre.

Y el peligro de fracaso resulta tantomayor cuanto que no se ha reflexio¬nado lo suficiente sobre la necesidad

de dispensar una formación que seacomplementaria de las transformacio¬nes en curso. En general, el aumentode la escolarizacion ha efectado muypoco al norte del Sahel y, allí dondese han logrado algunos resultados,éstos han consistido principalmenteen la emigración de las «élites» que,tras haber triunfado, no han vuelto casinunca a su lugar de origen.

Por lo demás, al igual que en otrospaíses, la escuela ha propuesto laalternativa de un medio de vida ima¬

ginario, inspirado por los países des¬arrollados, y ha preparado a los jóve¬nes más bien para una existencia deburócratas urbanos que para domeñarel medio que les rodea.

Se trata indudablemente de un as¬

pecto esencial para entender lo queha ocurrido en el Sahel. La progre¬sión de la monetarización, la cons¬

trucción de nuevos pozos, el mejora¬miento de las técnicas de medicina ve¬

terinaria se han llevado a cabo con

una óptica «de desarrollo», orientadaa integrar la población saheliana enel circuito de la economía dominante

pero sin que se apreciaran en su justovalor los peligros que traía realmenteconsigo el «progreso».

Tampoco se han planteado, ni antesni después de la independencia, pre¬guntas como las siguientes: ¿a quémanos van a parar las ganancias obte¬nidas con la comercialización de la

producción saheliana y con la distri¬bución de algunos productos que con¬sumen los nómadas y los campesinosde esa zona? ¿Qué parte de esos

El mijobienhechor

La economía rural del Sahel se basa

en gran parte en la producción de mijo.Cultivado por las poblacionessedentarias, es vendido o trocado porla carne y la leche de que disponen losganaderos nómadas (véase tambiénla página 22). Arriba, un campesinoprepara los hoyos en que van a echarselas semillas. En la página de la izquierda,unas espigas del mijo que se cosechaen Niger de la manera que apareceen la foto superior. Los tallos largosde este cereal protegen e¡ suelo contrala erosión causada por los vientos ypreservan su fertilidad.

21

>beneficios vuelve a invertirse en la

zona mencionada y qué parte es en¬viada al extranjero, particularmente aEuropa, o queda en manos de elemen¬tos de la población urbana?

¿Cómo debe, por ejemplo, apreciarsela política de los ranchos, que tiendea cobrar envergadura? Resulta tantomás fácil evitar preguntas como estascuanto que la tarea de «modernizar»el Sahel se halla atomizada en múl¬

tiples instancias.

Rara vez se ha considerado el me¬

dio ambiente en su totalidad. No se

toma en cuenta a la población sinocomo un dato más entre los otros.

El éxito técnico que representa el rá¬pido aumento de la ganadería sahe¬liana oculta serias razones de inquie¬tud. El aislamiento, la compartimenta-ción y la ignorancia de la complejidady de la interdependencia de los fac¬tores socioeconómicos y físicos delmedio nómada han caracterizado du¬

rante mucho tiempo las medidas rela¬tivas a la ganadería saheliana del bu¬cle del Niger.

De ahí que los esfuerzos realizadosen esa esfera, ya sea por parte de laadministración colonial o de las auto¬

ridades nacionales después de la in¬dependencia, llevaran en sí mismos losgérmenes del fracaso y la decepción.

En los planes de desarrollo, el obje¬tivo consiste a menudo en un au¬

mento numérico del ganado, sin quese tenga suficientemente en cuenta laorganización permanente del espaciopastoral, el control por los propiospastores del volumen de ganado y lautilización correcta de los ojos de agua.

La lógica de las decisiones se rigeen general por los cálculos de renta¬bilidad, con arreglo a unos criterioselaborados en los países industrialespara atender unas necesidades muydiferentes.

Esta orientación implícita de la polí¬tica saheliana, esos fallos y esos peli¬gros, de los que a menudo no se per¬cataban los técnicos, los compren¬dían perfectamente los nómadas, asícomo un gran número de campesinos.

Por ejemplo, en Menaka, la perfo¬ración de unos cuantos pozos «moder¬nos» suscitó una reacción paradójicaentre los pastores nómadas de la re¬gión, los cuales no modificaron su

El régimen alimenticio de laspoblaciones sedentarias y nómadasdel Sahel, compuesto esencialmentede mijo, entraña carencias nutritivasgraves y, a veces, mortales. Las

proteínas de la carne y la leche sonindispensables, pero estos productossólo pueden suministrarlos losganaderos nómadas. En la foto, un silotípico de las aldeas de los djermas,agricultores sedentarios de losalrededores de Niamey, capital deNiger. Está formado con tallos de mijoentrelazados y sostenido sobre pilotesde madera a cierta distancia del suelo

para conservar el grano al abrigo de losroedores y de los insectos. Pese a ellolas pérdidas son del 5 al 10%, segúnlos expertos de la FAO.

22

«calendario pastoral» y se abstuvieronincluso de apacentar sus animales enla zona abastecida por esos nuevosojos de agua.

En cierto sentido, los pastores ob¬tienen algunas ventajas de la acción delEstado, por ejemplo en materia desalud, particularmente gracias a lavacunación: el resultado ha sido una

regresión clara del sarampión y de laviruela. Por otra parte, advierten ental acción elementos que interfieren enel modo de organizar sus rebaños yque tienden a obligarles a la comer¬cialización.

Un hecho, que a veces pasa desa¬percibido pero que, sin embargo, haresultado decisivo para la transforma¬ción de los confines sahelo-saharianos

en los veinte años últimos, es el pro¬greso de la ganadería especulativa,suscitada en particular por el rápidocrecimiento de las grandes aglomera¬ciones del litoral.

Se está desarrollando una tenden¬

cia que reviste estos tres aspectosprincipales: aumento de la proporciónde bovinos en el total de la gana¬dería, crecimiento más rápido de losrebaños, y comercialización mucho másamplia de los productos pecuarios.

El Sahel y, muy especialmente, elbucle del Niger se convierten puesen un punto de contacto entre un sis¬tema ganadero «atrasado» y un sis¬tema más directamente ensamblado enel circuito de la economía dominante.

La mayoría de los tuaregs se sitúanen el primero de ellos. Su apego alos valores tradicionales, un aumento

de los rebaños que no significa nece¬sariamente la extensión de la comer¬

cialización, y la preferencia asignadaal trueque en los intercambios sonsus características esenciales.

En cambio, en el sistema de gana¬dería comercial nos encontramos con

los comerciantes diawambés, los gana¬deros sedentarios songhais y ciertosbusus sedentarizados, unos y otrosampliamente orientados hacia el mer¬cado.

Esta persistencia, en particular entrelos tuaregs, de una actitud que limitaa muy poca cosa los contactos conla economía monetaria no quiere deciren modo alguno que en esa sociedadse haya producido una situación deestancamiento y de inmovilismo.

Antes por el contrario, abundan lossíntomas de evolución. «En contacto

con el campesino, su vecino e inter¬locutor del sur, el ganadero nómadadel bucle del Niger aprende a consu¬mir más y empieza a sentir nuevasnecesidades... Las mujeres son lasprimeras víctimas de semejante con¬frontación de dos modos de vida quese diferencian por la propensión deuno de ellos a producir y a consumircada vez más. Entre los tuaregs, las

. mujeres asumen ya las responsabili¬dades más importantes del matrimonioa pesar de que no trabajan. Adminis¬tran el presupuesto familiar y se ocu¬pan de los gastos cotidianos.

«Su afición a los adornos, las telasy los productos de trueque permitepensar que desempeñan un papel mo¬tor en la reconversión de las mentali¬

dades en una comunidad pastoral (1).»Empiezan ya a advertirse entre lostuaregs nuevos hábitos de consumo.La monetarización progresiva de lasrelaciones económicas constituye unelemento determinante.

Durante mucho tiempo, el truequeera la regla general en todo el Sahel.Históricamente, se llevaba a cabo apartir de unas bases poco favorablespara los campesinos y estaba orga¬nizado de modo tal que pudieran obte¬ner leche y carne, pero no constituirrebaños. Cuando se modificó la rela¬

ción de fuerzas entre pastores y agri¬cultores y cuando la muerte eliminóa la generación de quienes teníanesa relación muy presente en su espí¬ritu, fue preciso que los nómadas acep¬taran lo que durante mucho tiempohabían rechazado, esto es, el truequede sacos de mijo o de maíz por ter¬neros, y la posibilidad de que losagricultores constituyeran ellos mis¬mos sus propios hatos.

Los tuaregs quedaron así privadosde su cuasimonopolio ganadero y,en múltiples puntos de intercambio,son ya los sedentarios quienes impo¬nen sus condiciones.

Se generaliza de este modo la uti¬lización del dinero, lo cual permiteromper con la antigua estructura delintercambio.

Por lo demás, todos los que vivenen el Sahel padecen ciertos efectosde la economía de trueque y del sis¬tema impositivo que grava la pro¬ducción agrícola. La fracción del re¬baño y de la cosecha que hay quecomercializar para pagar los impues¬tos y comprar ciertos artículos (té,azúcar, tejidos, mantas, etc.) es cadavez mayor.

Para toda la población del Sahel, elvalor del ganado y del mijo se hadepreciado con respecto a los im¬puestos y a los artículos manufactu¬rados; en el caso de los nómadas,el valor del ganado padece una depre¬ciación respecto del valor del mijo.

Así pues, los nómadas se ven explo¬tados doblemente: por un lado, cuandopagan los impuestos y compran cier¬tos artículos del exterior y, por otro,cuando adquieren mijo.

Pero cuando las condiciones climá¬

ticas son normales, esta explotaciónno repercute prácticamente en el modode vida específico de los nómadas.A ello se añade el hecho de que unrelativo aumento de la ganadería, fa¬vorecido por la «modernización», com¬pensa en parte la degradación de larelación de intercambio comercial.

Sin embargo, juntamente con el pro¬greso de la monetarización se producela inserción en la sociedad sahelianade elementos cuya función será la de

(1) Ba Sayón Fofana, L'élevage bovin dansla boucle du Niger, Facultad de Letras yCiencias Humanas, Rúan, 1974.

acelerar los intercambios y de obtenerde manera más sistemática beneficios

a partir de los recursos de los pas¬tores.

En efecto, el aumento de la circu¬lación monetaria y la perspectiva deestablecer circuitos comerciales con

regiones distantes sobre la base deun ganado que puede adquirirse aprecios "razonables", iban a incitara los tratantes de caballos a aventu¬

rarse hasta las proximidades de losrefugios estacionales y de las zonasrecorridas por los nómadas.

Al parecer no hace mucho más dediez años que se han establecido esasnuevas redes comerciales.

Por ejemplo, se advierte que «de1962 a 1967, los tratantes de ganadooriginarios del delta interior del Nigeravanzaron hacia Gurma, en el norte,donde se instalaron a lo largo del río».(Ba Sayón Fofana, op. cit.)

Se trata sobre todo de los diawam¬

bés, traficantes por tradición, y de lossarakolés. Todos ellos se adaptaronrápidamente a las condiciones particu¬lares de la ganadería sedentaria en elvalle del río.

Una de las consecuencias que tuvola intrusión de los recién llegados fueuna necesidad apremiante de mano deobra asalariada, especializada o no,en las zonas ganaderas del bucle delNiger. Y fueron cada vez más nume¬rosos los pastores, del grupo étnicobobo y a veces del sarakolé, quepercibían salarios en especie.

La aparición de nuevos tipos derelaciones entre una ganadería «atra¬sada» y una ganadería especulativa yla modificación de las relaciones de

intercambio comercial van unidas a

una competencia cada vez más acen¬tuada por el espacio saheliano: se tratadel avance de los pioneros seden¬tarios.

Se produce primero una progresiónen las zonas de agricultura de secanodel campesinado negro, cuyo índicede crecimiento demográfico equivalea su multiplicación por dos en un plazode treinta años. Esos campesinos ne¬cesitan más espacio, no solamenteporque son más numerosos sino tam¬

bién porque el maní (cacahuete) y elalgodón han venido a sumarse a loscultivos de subsistencia.

Pero no es seguro que esa amplia¬ción de las superficies cultivadas nohaya constituido en gran parte undespilfarro. «Aun antes de que la se¬quía adquiriera proporciones dramáti¬cas se estaba produciendo una degra¬dación del trabajo en los campos:técnicas abandonadas o descuidadas,una organización tradicional y colectivade ayuda mutua agrícola que desapa¬recía, emigrantes con cuyo trabajo secontaba para la estación de los cultivosy que no siempre hacían acto de pre¬sencia. Todo parecía indicar que loscampesinos no eran capaces de culti¬var superficies demasiado vastas.»(Yveline Poncet, op. cit.)

La franja pionera no está solamente ^ocupada por los campesinos proce- r

23

K dentés del sur o por las aldeas yaexistentes y que se van extendiendo.En el espacio intermedio restante, losbusus instalan chozas o tiendas y pro¬ceden a un desbroce extensivo del

terreno; van a mantenerse con unos

pocos cereales, granos y bayas silves¬tres y, si tienen reses, productos pe¬cuarios. En todo caso, el acceso a losbarbechos y a los campos segadosno es ya tan libre como antes paralos nómadas y trashumantes.

Más grave todavía para estos gana¬deros es la confiscación de las zonas

en las que hay agua: esas tierras seprotegen mediante setos o cercados,cultivos de decrecida en torno a las

charcas y a orillas de los ríos o dedepresiones más o menos explotadasy una ampliación del cultivo del arroz.

En aquellas tierras a las que pue¬den tener acceso todavía los rebaños