El efecto niña

Click here to load reader

-

Upload

gonzalo-de-castro-lamela -

Category

News & Politics

-

view

994 -

download

0

Transcript of El efecto niña

En Portada

E n P o r t a d a

R e v i s t a I n t e r v i d a • 9

El empeño de oenegés, agencias internacionales y gobiernos para conseguir los Objetivos de Desarro-llo del Milenio (ODM)

en 2015 y, en particular, la meta de alcanzar la Educación primaria universal, ha llevado en los últimos años a un incremento sostenido de la matriculación neta en educación primaria.

Así, a pesar de que hoy casi seten-ta millones de niños y niñas aún se encuentran desescolarizados, según la UNESCO, entre 2005 y 2009, los llamados países en desa-rrollo aumentaron las tasas de ma-triculación hasta el 90% en el caso de los niños, y el 87% en el caso de las niñas. En la región más desfa-vorecida, el África Subsahariana, estas tasas llegaron al 81% y 77% respectivamente.

Esta alerta también fue activada en 2004 por Katarina Tomasevski. Luego de seis años de ejercer como Relatora Especial para el Derecho a la Educación en Naciones Unidas, Tomasevski señaló que “la aten-ción puesta exclusivamente en la educación básica ha llevado a su-primir la ayuda para la educación secundaria y universitaria en los países en desarrollo”.

Tomasevski: “La cLave para reducir La pobreza esTá en La educación secundaria”

La educación primaria universal es necesaria para el éxito de las estra-tegias de reducción de la pobreza, pero, según diversos análisis que han surgido en los últimos veinte años, no parece ser suficiente. En su libro El asalto a la educación, Toma-sevski es categórica respecto a este

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) califica estos avances de “sustanciales y ge-neralizados” y refiere mejoras “en la igualdad del acceso para ambos sexos”, a pesar de que señala un dé-ficit: “muchos países en desarrollo han logrado aumentar la asistencia, pero no imparten una educación de calidad”. Una voz de aliento del PNUD para quienes trabajan en la consecución del ODM y, a la vez, un llamado a fortalecer las acciones con miras a lograr una educación de ca-lidad para todos.

Por otro lado, son también setenta millones los adolescentes en edad de estudiar, solo en los primeros grados de enseñanza secundaria, que no lo están haciendo. De acuer-do con el informe La adolescencia, una época de oportunidades del año 2011, esta realidad “duplica el pro-

asunto. “Todas las pruebas disponi-bles –señala la autora– indican que la clave para reducir la pobreza está en la educación secundaria”.

La Comisión Económica de Nacio-nes Unidas para Latinoamérica y El Caribe (CEPAL), por ejemplo, pre-senta diversos análisis con conclu-siones al respecto, tales como que los jóvenes tienen que terminar la educación secundaria para alcanzar un 80% de probabilidades de evitar la pobreza. O que el 96% de las fa-milias cuyos padres tienen menos de nueve años de educación viven en la pobreza. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca en un análisis comparativo a nivel interna-cional del año 1998 que la base nece-saria para entrenar a los individuos y “para edificar su capital humano” es la educación secundaria.

blema mundial de los niños que es-tán desescolarizados”. Este informe publicado por Unicef alerta: “Es posible que por la inmensa atención que se ha dedicado a lograr, para el 2015, la meta de la educación prima-ria universal, se haya descuidado la educación de los adolescentes”. Y África subsahariana es la región más afectada en esta cuestión: un 38% de sus adolescentes no están estudiando.

es posibLe que por La inmensa aTención que se ha dedicado a

Lograr La meTa de La educación primaria

universaL, se haya descuidado La educación

de Los adoLescenTes

También Esther Duflo y Abhijit Banerjee, que dirigen el Laborato-rio de Acciones contra la Pobreza del Instituto Tecnológico de Mas-sachusetts, señalan en su reciente publicación Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la des-igualdad global (2011) que “quienes continúan estudiando en secunda-ria son más propensos a tener un buen empleo, pero incluso quienes no lo tengan podrán gestionar me-jor sus propios negocios”.

De acuerdo con toda la evidencia anterior parece claro, como afirma el informe sobre adolescen-cia de Unicef, que los años y la calidad de la educación primaria y secundaria jue-gan un rol de importancia a la hora de dotar a los jóvenes de las compe-tencias que necesi-

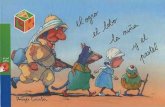

El efecto niñaLas investigaciones en torno a los programas de reducción de la pobreza surgidas en los últi-mos veinte años corroboran la necesidad de alcanzar la educación primaria universal como un requisito básico. Necesario pero no suficiente. Actualmente diversos análisis apuntan como factor clave el acceso a la educación secundaria. Y ello no solamente conecta con la reducción de la pobreza o el acceso a oportunidades de inclusión en la economía moderna. El acceso a este nivel educativo, y en especial por parte de las mujeres adolescentes, muestra fuertes re-laciones con el combate contra la violencia juvenil, los matrimonios precoces, las estrategias para evitar el contagio del VIH/sida, las mejoras en la tasa de mortalidad infantil antes de los 5 años o en la disminución de las tasa de fertilidad. Es lo que muchas agencias internacionales y oenegés denominan actualmente el girl effect o efecto niña.

En Portada

E n P o r t a d a

R e v i s t a I n t e r v i d a • 9

El empeño de oenegés, agencias internacionales y gobiernos para conseguir los Objetivos de Desarro-llo del Milenio (ODM)

en 2015 y, en particular, la meta de alcanzar la Educación primaria universal, ha llevado en los últimos años a un incremento sostenido de la matriculación neta en educación primaria.

Así, a pesar de que hoy casi seten-ta millones de niños y niñas aún se encuentran desescolarizados, según la UNESCO, entre 2005 y 2009, los llamados países en desa-rrollo aumentaron las tasas de ma-triculación hasta el 90% en el caso de los niños, y el 87% en el caso de las niñas. En la región más desfa-vorecida, el África Subsahariana, estas tasas llegaron al 81% y 77% respectivamente.

Esta alerta también fue activada en 2004 por Katarina Tomasevski. Luego de seis años de ejercer como Relatora Especial para el Derecho a la Educación en Naciones Unidas, Tomasevski señaló que “la aten-ción puesta exclusivamente en la educación básica ha llevado a su-primir la ayuda para la educación secundaria y universitaria en los países en desarrollo”.

Tomasevski: “La cLave para reducir La pobreza esTá en La educación secundaria”

La educación primaria universal es necesaria para el éxito de las estra-tegias de reducción de la pobreza, pero, según diversos análisis que han surgido en los últimos veinte años, no parece ser suficiente. En su libro El asalto a la educación, Toma-sevski es categórica respecto a este

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) califica estos avances de “sustanciales y ge-neralizados” y refiere mejoras “en la igualdad del acceso para ambos sexos”, a pesar de que señala un dé-ficit: “muchos países en desarrollo han logrado aumentar la asistencia, pero no imparten una educación de calidad”. Una voz de aliento del PNUD para quienes trabajan en la consecución del ODM y, a la vez, un llamado a fortalecer las acciones con miras a lograr una educación de ca-lidad para todos.

Por otro lado, son también setenta millones los adolescentes en edad de estudiar, solo en los primeros grados de enseñanza secundaria, que no lo están haciendo. De acuer-do con el informe La adolescencia, una época de oportunidades del año 2011, esta realidad “duplica el pro-

asunto. “Todas las pruebas disponi-bles –señala la autora– indican que la clave para reducir la pobreza está en la educación secundaria”.

La Comisión Económica de Nacio-nes Unidas para Latinoamérica y El Caribe (CEPAL), por ejemplo, pre-senta diversos análisis con conclu-siones al respecto, tales como que los jóvenes tienen que terminar la educación secundaria para alcanzar un 80% de probabilidades de evitar la pobreza. O que el 96% de las fa-milias cuyos padres tienen menos de nueve años de educación viven en la pobreza. También la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca en un análisis comparativo a nivel interna-cional del año 1998 que la base nece-saria para entrenar a los individuos y “para edificar su capital humano” es la educación secundaria.

blema mundial de los niños que es-tán desescolarizados”. Este informe publicado por Unicef alerta: “Es posible que por la inmensa atención que se ha dedicado a lograr, para el 2015, la meta de la educación prima-ria universal, se haya descuidado la educación de los adolescentes”. Y África subsahariana es la región más afectada en esta cuestión: un 38% de sus adolescentes no están estudiando.

es posibLe que por La inmensa aTención que se ha dedicado a

Lograr La meTa de La educación primaria

universaL, se haya descuidado La educación

de Los adoLescenTes

También Esther Duflo y Abhijit Banerjee, que dirigen el Laborato-rio de Acciones contra la Pobreza del Instituto Tecnológico de Mas-sachusetts, señalan en su reciente publicación Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la des-igualdad global (2011) que “quienes continúan estudiando en secunda-ria son más propensos a tener un buen empleo, pero incluso quienes no lo tengan podrán gestionar me-jor sus propios negocios”.

De acuerdo con toda la evidencia anterior parece claro, como afirma el informe sobre adolescen-cia de Unicef, que los años y la calidad de la educación primaria y secundaria jue-gan un rol de importancia a la hora de dotar a los jóvenes de las compe-tencias que necesi-

El efecto niñaLas investigaciones en torno a los programas de reducción de la pobreza surgidas en los últi-mos veinte años corroboran la necesidad de alcanzar la educación primaria universal como un requisito básico. Necesario pero no suficiente. Actualmente diversos análisis apuntan como factor clave el acceso a la educación secundaria. Y ello no solamente conecta con la reducción de la pobreza o el acceso a oportunidades de inclusión en la economía moderna. El acceso a este nivel educativo, y en especial por parte de las mujeres adolescentes, muestra fuertes re-laciones con el combate contra la violencia juvenil, los matrimonios precoces, las estrategias para evitar el contagio del VIH/sida, las mejoras en la tasa de mortalidad infantil antes de los 5 años o en la disminución de las tasa de fertilidad. Es lo que muchas agencias internacionales y oenegés denominan actualmente el girl effect o efecto niña.

En Portada

E n P o r t a d a

R e v i s t a I n t e r v i d a • 1 1

tan para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la econo-mía moderna.

Pero la importancia de la educación secundaria no pasa únicamente por aumentar las oportunidades de in-clusión de los jóvenes en el mundo de la economía realmente existente y del mercado de trabajo.

La educación secundaria, eL efecto niña y La mejora deL bienesTarAlcanzar y completar el ciclo de educación secundaria tiene efectos en el aumento del bienestar y la ca-lidad de vida de los adolescentes, que a su vez genera repercusiones en sus comunidades y entorno. Estos efectos son particularmente destacables en el caso de las niñas, y las evidencias desde los estudios del desarrollo muestran la impor-tancia de sostener el acceso de las adolescentes a este nivel educativo para el impulso y sostenibilidad de estrategias de cambio social. Es lo que muchas organizaciones de coo-peración para el desarrollo llaman el efecto niña.

La sola existencia de centros de edu-cación secundaria tiende a elevar las tasas de matriculación y permanen-cia en el nivel de educación prima-ria y, además, se relaciona con me-joras en la calidad de la educación en este nivel básico de escolaridad. “La educación secundaria propicia la participación cívica y ayuda a combatir la violencia juvenil, el hos-tigamiento sexual y la trata de per-sonas”, señala el informe de Unicef.

A lo anterior hay que agregar bene-ficios para la salud que duran toda la vida, especialmente al asegurar el tránsito de las mujeres adoles-centes a este nivel de estudios. Los investigadores sociales han esta-blecido relaciones causales claras entre el nivel de estudios alcanza-do y la reducción de la mortalidad infantil –que es el cuarto ODM a alcanzar en 2015–.

ciones educativas y la pérdida de ingresos que podría estar obtenien-do un adolescente al no trabajar. Esta situación es más acuciante en familias pobres que dependen del trabajo de cada miembro para su supervivencia y se trata, a su vez, de un potente mecanismo de des-igualdad en el acceso, ya que obliga a las familias a dejar sin escolarizar a las niñas adolescentes para que se dediquen a tareas como el trabajo doméstico.

Más allá de las profundas relacio-nes que la investigación social y la evidencia empírica han establecido en estos últimos veinte años entre el nivel de estudios y las estrategias de reducción de la pobreza, la mejo-

El Grupo interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estima-ción de la Mortalidad Infantil alerta de que solo seis de diez regiones del planeta alcanzarán la meta estable-cida para este ODM, y afirma que “los hijos de madres con educación, incluso las madres con solo educa-ción primaria, tienen más probabi-lidades de sobrevivir que los niños de madres sin educación”. Este gru-po muestra que la mortalidad en ni-ños menores de 5 años es de 146 por mil cuando la madre no tiene nin-gún nivel de estudios, correlación que baja al 91 por mil cuando la ma-dre ha completado la primaria. La mortalidad es de 51 por mil cuando la madre tiene estudios secundarios o superiores.

Asimismo, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ha señalado las relaciones entre el nivel de es-tudios de las mujeres adolescen-tes y la mortalidad infantil, pero también con el matrimonio a una edad más avanzada, la mejora de las estrategias para evitar el conta-

ra de la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad, o la impor-tancia del papel de la mujer en di-chos procesos, no se deben olvidar un par de cuestiones. La primera, en relación a los adolescentes en ge-neral, es que estamos hablando del disfrute de derechos humanos y de igualdad de oportunidades, y este no es posible sin el disfrute del de-recho a la educación.

En segundo lugar, cabe recordar la advertencia de Tomasevski res-pecto a las expectativas puestas actualmente sobre la educación de las mujeres como factor de erra-dicación de las discriminaciones de género. “Lo que importa –dice la exrelatora de Naciones Unidas– es lo que las mujeres adolescentes pueden hacer con su educación. Si las mujeres no pueden ser contra-tadas ni autocontratarse, poseer tie-rras, abrir una cuenta en el banco, obtener un préstamo, si se les niega la libertad de casarse o no casarse (o de elegir el momento), si están privadas de representación política,

gio de VIH/sida, la reducción de la violencia doméstica, mejoras en la nutrición infantil y tasas de fertili-dad más bajas.

Katarina Tomasevski señalaba res-pecto a este último asunto que “la asociación entre la educación de las mujeres y su fertilidad es un tema recurrente porque generalmente se espera que la educación devenga en menos niños y más saludables. Sin embargo, los estudios empíricos demuestran que en África la edu-cación no tiene efectos apreciables estadísticamente en los niveles de fertilidad a menos que la escolariza-ción dure más de siete años”.

obsTácuLos aL acceso a La educación secundariaLos inconvenientes que impiden el acceso a la escuela secundaria son los altos costes asociados a la mis-ma, la necesidad de utilizar medios de transporte dado que los centros suelen estar ubicados lejos de los hogares o, un tema aún más com-plejo, el desfase entre las aspira-

la educación por sí sola tendrá poco efecto sobre sus vidas”.

Gonzalo de Castro

Estudios

Banerjee, A; Duflo, E. (2011) Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad glo-bal. Ed. Taurus. Madrid. CEPAL (2000); Equidad, desarrollo y ciudadanía. Santiago de Chile.CEPAL (1997); The equity gap: Latin America, the Caribean and the social summit. Santiago de ChileMayer-Foulkes, D. (2010); “Divergences and con-vergences in human development”. Human Deve-lopment research paper 20. PNUD. NYOCDE (1998); Human capital investment. An In-ternational comparison. París. ONU (2011); Child Mortality Report 2011. Grupo In-terinstitucional de ONU para la estimación de la mor-talidad infantil (IGME). DESA, Population Division.ONU (2010); Out of School adolescents. Instituto de Estadísticas de UNESCO, IEU, Montreal.ONU (2010); Para cumplir la promesa. Un exámen orientado al futuro para promover un programa de ac-ción convenido a fin de alcanzar los ODM 2015. Infor-me del Secretario General A/64/665. 12.02.2010.ONU (2012); Resilient People,Resilient Planet: A future worth choosing; United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability. New York. Tomasevski, K. (2004); El asalto a la educación. Colección Libros de encuen-tro. Intermón Oxfam, Barcelona.UNESCO (2010); Informe de Segui-miento de la Educación para todos en el Mundo: Llegar a los margi-nados. París.

Los hijos de madres

con educación Tienen

más probabiLidades de

sobrevivir

En Portada

E n P o r t a d a

R e v i s t a I n t e r v i d a • 1 1

tan para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la econo-mía moderna.

Pero la importancia de la educación secundaria no pasa únicamente por aumentar las oportunidades de in-clusión de los jóvenes en el mundo de la economía realmente existente y del mercado de trabajo.

La educación secundaria, eL efecto niña y La mejora deL bienesTarAlcanzar y completar el ciclo de educación secundaria tiene efectos en el aumento del bienestar y la ca-lidad de vida de los adolescentes, que a su vez genera repercusiones en sus comunidades y entorno. Estos efectos son particularmente destacables en el caso de las niñas, y las evidencias desde los estudios del desarrollo muestran la impor-tancia de sostener el acceso de las adolescentes a este nivel educativo para el impulso y sostenibilidad de estrategias de cambio social. Es lo que muchas organizaciones de coo-peración para el desarrollo llaman el efecto niña.

La sola existencia de centros de edu-cación secundaria tiende a elevar las tasas de matriculación y permanen-cia en el nivel de educación prima-ria y, además, se relaciona con me-joras en la calidad de la educación en este nivel básico de escolaridad. “La educación secundaria propicia la participación cívica y ayuda a combatir la violencia juvenil, el hos-tigamiento sexual y la trata de per-sonas”, señala el informe de Unicef.

A lo anterior hay que agregar bene-ficios para la salud que duran toda la vida, especialmente al asegurar el tránsito de las mujeres adoles-centes a este nivel de estudios. Los investigadores sociales han esta-blecido relaciones causales claras entre el nivel de estudios alcanza-do y la reducción de la mortalidad infantil –que es el cuarto ODM a alcanzar en 2015–.

ciones educativas y la pérdida de ingresos que podría estar obtenien-do un adolescente al no trabajar. Esta situación es más acuciante en familias pobres que dependen del trabajo de cada miembro para su supervivencia y se trata, a su vez, de un potente mecanismo de des-igualdad en el acceso, ya que obliga a las familias a dejar sin escolarizar a las niñas adolescentes para que se dediquen a tareas como el trabajo doméstico.

Más allá de las profundas relacio-nes que la investigación social y la evidencia empírica han establecido en estos últimos veinte años entre el nivel de estudios y las estrategias de reducción de la pobreza, la mejo-

El Grupo interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estima-ción de la Mortalidad Infantil alerta de que solo seis de diez regiones del planeta alcanzarán la meta estable-cida para este ODM, y afirma que “los hijos de madres con educación, incluso las madres con solo educa-ción primaria, tienen más probabi-lidades de sobrevivir que los niños de madres sin educación”. Este gru-po muestra que la mortalidad en ni-ños menores de 5 años es de 146 por mil cuando la madre no tiene nin-gún nivel de estudios, correlación que baja al 91 por mil cuando la ma-dre ha completado la primaria. La mortalidad es de 51 por mil cuando la madre tiene estudios secundarios o superiores.

Asimismo, el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon ha señalado las relaciones entre el nivel de es-tudios de las mujeres adolescen-tes y la mortalidad infantil, pero también con el matrimonio a una edad más avanzada, la mejora de las estrategias para evitar el conta-

ra de la calidad de vida de amplios sectores de la sociedad, o la impor-tancia del papel de la mujer en di-chos procesos, no se deben olvidar un par de cuestiones. La primera, en relación a los adolescentes en ge-neral, es que estamos hablando del disfrute de derechos humanos y de igualdad de oportunidades, y este no es posible sin el disfrute del de-recho a la educación.

En segundo lugar, cabe recordar la advertencia de Tomasevski res-pecto a las expectativas puestas actualmente sobre la educación de las mujeres como factor de erra-dicación de las discriminaciones de género. “Lo que importa –dice la exrelatora de Naciones Unidas– es lo que las mujeres adolescentes pueden hacer con su educación. Si las mujeres no pueden ser contra-tadas ni autocontratarse, poseer tie-rras, abrir una cuenta en el banco, obtener un préstamo, si se les niega la libertad de casarse o no casarse (o de elegir el momento), si están privadas de representación política,

gio de VIH/sida, la reducción de la violencia doméstica, mejoras en la nutrición infantil y tasas de fertili-dad más bajas.

Katarina Tomasevski señalaba res-pecto a este último asunto que “la asociación entre la educación de las mujeres y su fertilidad es un tema recurrente porque generalmente se espera que la educación devenga en menos niños y más saludables. Sin embargo, los estudios empíricos demuestran que en África la edu-cación no tiene efectos apreciables estadísticamente en los niveles de fertilidad a menos que la escolariza-ción dure más de siete años”.

obsTácuLos aL acceso a La educación secundariaLos inconvenientes que impiden el acceso a la escuela secundaria son los altos costes asociados a la mis-ma, la necesidad de utilizar medios de transporte dado que los centros suelen estar ubicados lejos de los hogares o, un tema aún más com-plejo, el desfase entre las aspira-

la educación por sí sola tendrá poco efecto sobre sus vidas”.

Gonzalo de Castro

Estudios

Banerjee, A; Duflo, E. (2011) Repensar la pobreza. Un giro radical en la lucha contra la desigualdad glo-bal. Ed. Taurus. Madrid. CEPAL (2000); Equidad, desarrollo y ciudadanía. Santiago de Chile.CEPAL (1997); The equity gap: Latin America, the Caribean and the social summit. Santiago de ChileMayer-Foulkes, D. (2010); “Divergences and con-vergences in human development”. Human Deve-lopment research paper 20. PNUD. NYOCDE (1998); Human capital investment. An In-ternational comparison. París. ONU (2011); Child Mortality Report 2011. Grupo In-terinstitucional de ONU para la estimación de la mor-talidad infantil (IGME). DESA, Population Division.ONU (2010); Out of School adolescents. Instituto de Estadísticas de UNESCO, IEU, Montreal.ONU (2010); Para cumplir la promesa. Un exámen orientado al futuro para promover un programa de ac-ción convenido a fin de alcanzar los ODM 2015. Infor-me del Secretario General A/64/665. 12.02.2010.ONU (2012); Resilient People,Resilient Planet: A future worth choosing; United Nations Secretary-General’s High-level Panel on Global Sustainability. New York. Tomasevski, K. (2004); El asalto a la educación. Colección Libros de encuen-tro. Intermón Oxfam, Barcelona.UNESCO (2010); Informe de Segui-miento de la Educación para todos en el Mundo: Llegar a los margi-nados. París.

Los hijos de madres

con educación Tienen

más probabiLidades de

sobrevivir