CR807

-

Upload

mehdiana15 -

Category

Documents

-

view

4 -

download

3

description

Transcript of CR807

-

-1-

Groupe HEC Dpartement M.I.L.

FFOONNCCTTIIOONN AACCHHAATTSS :: MMEESSUURREE EETT PPIILLOOTTAAGGEE DDEESS PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS

BBEENNCCHHMMAARRKKIINNGG DDEESS PPRRAATTIIQQUUEESS

Etude empirique - Working Paper

Une version lectronique protge de ce document peut tre demande lauteur. Elle permet, en particulier, de rendre plus lisibles les codes-couleurs des tableaux de rponses. Ltude terrain de cette analyse a t ralise grce la contribution de 35 dirigeants, membres de lAssociation CESA ACHATS & SUPPLY CHAIN. Quils soient remercis.

Auteurs : Professeur Olivier Bruel, Groupe HEC Dpartement MIL Frdric Petit, consultant, Key Corporate Solutions 12/01/2005

OB Groupe HEC Dpartement MIL v2 - 20/01/2005

-

Performances Achats -- 2

PPLLAANN

Introduction

Partie I : Problmatique de la Mesure des Performances Achats

I.1 Mesurer les rsultats ou les processus ?

I.2 Rfrentiels de performances utiliss

I.3 Un modle de progression moyen-terme : Matrice de Maturit Achats

Partie II : Etalonnage de la Pratique des Entreprises

II.1 Pourquoi un benchmarking ?

II.2 Mthodologie de Recherche

II.3 Vision et Contributions stratgiques de la direction Achats

II.4 Vision oprationnelle de court-terme (horizon budgtaire)

II.5 Contexte organisationnel et relations avec la DG

II.6 Politique Achats et Leviers internes

II.7 Politique Fournisseurs et leviers externes

II.8 Mesure des Performances : systmes et pratiques

II.9 Management des Ressources humaines Achats

II.10 Communication interne et externe des Achats

Conclusion gnrale

Bibliographie

Annexe Questionnaire A la demande des interviews participants, la liste des entreprises effectivement interroges doit rester confidentielle.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats 3

FONCTION ACHATS : MESURE ET PILOTAGE DES PERFORMANCES - BENCHMARKING DES PRATIQUES [1]

Olivier Bruel, professeur au Groupe HEC, Dpartement M.I.L photo de gauche.[2] [email protected] www.hec.fr/hec/fr/professeurs_recherche/ Frdric Petit, consultant, KeyCorporateSolutions photo de droite [email protected]

RESEARCH SUMMARY Que la fonction Achats soit stratgique, cest une vidence lorsque 50 80 % des cots (directs et

indirects) du compte de rsultats, selon les entreprises - industrielles, de distribution ou de services -, sont constitus dachats de produits, de prestations ou de services. Notamment, depuis 15 ans environ, beaucoup se sont recentres sur leur cur de mtier en pratiquant une externalisation importante suite lanalyse de leur chane de valeur, ce qui a abouti laugmentation du primtre de responsabilit des achats.

Ainsi, dans un contexte de concurrence aigu et de globalisation accrue, les directions gnrales attendent aujourdhui des directions Achats dabord une contribution la comptitivit de lentreprise (par des conomies dachats, une diminution du cot total dacquisition incluant aussi les cots financiers lis au besoin en fond de roulement en amont et les cots lis aux divers dysfonctionnements, qualit notamment).

Avec le dveloppement de la Supply Chain, laccent a t mis aussi en amont sur la recherche effrne de flexibilit et de ractivit, ainsi que sur la matrise parfaite de la qualit achete.

En complment, les directions Achats ont d beaucoup contribuer linnovation, notamment par leur connaissance des marchs fournisseurs, des nouvelles sources dapprovisionnement (en particulier dans les pays bas cots), des technologies actuelles et mergentes sur ces marchs, et par leur contribution effective au processus de dveloppement des nouveaux produits.

Enfin, les Achats doivent identifier et matriser tous les risques encourus par lentreprise en amont de la chane de valeur : scurit de lapprovisionnement, prennit des sources dapprovision-

[1] Ce travail de recherche a dj fait lobjet dune dition partielle dans lArt du Management, Les Echos, 7 octobre 2004. [2] Le professeur Olivier Bruel a cr et dirige tous les enseignements spcialiss Achats du Groupe HEC et les programmes de formation pour dirigeants Achats HEC EXECUTIVE DEVELOPMENT. Il est aussi crateur de lAssociation CESA ACHATS & SUPPLY CHAIN (ACA) ouverte aux dirigeants de la fonction.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

Frdric Petit est ancien dirigeant Achats dans lindustrie pharmaceutique. Actuellement consultant spcialis, il a t prsident de lACA sur la priode 2002 2004.

-

Performances Achats -- 4

nement, protection de linnovation mene conjointement avec les fournisseurs et celle de la confidentialit des informations ncessairement partages avec eux.

Pour toutes ces raisons, la fonction Achats peut contribuer de faon importante la cration de valeur, bien au-del dtre uniquement un centre de cot ax sur des conomies de court-terme. [3]

La question pose par les auteurs est dapprhender la faon dont les entreprises franaises

dfinissent les attributs de la performance Achats (attentes de la direction gnrale ou objectifs propres la fonction) en termes de rsultats (efficacit), et en termes dactions effectivement entreprises ainsi que de moyens et ressources mobiliss (efficience).

Pour ce faire, ils ont choisi de faire rfrence un modle de performance sur les Achats,

qualifi de Matrice de Maturit et qui est dcrit prcisment en premire partie de cette recherche. Le questionnaire dtude utilis dans lenqute a dailleurs t directement tabli pour tre en

mesure dtalonner la pratique des entreprises par rapport aux divers lments constitutifs de ce modle.

La seconde partie du document livre lensemble des rsultats systmatiquement sous deux angles

sur chacun des items : - la vision quont les dirigeants dachats interrogs sur le degr dimportance ou de priorit dun objectif, dune pratique achat ou dun processus particulier de la fonction ; - la ralit sur la faon dont ces diffrents points sont effectivement utiliss ou mis en uvre. Les conclusions de cette recherche empirique dmontrent clairement quil y a un cart important

entre la pratique des entreprises et le discours ambiant sur le haut niveau de pratique qui serait dominant. Au regard de la matrice de maturit 5 niveaux communment admise, les auteurs situent la moyenne des rponses un niveau de maturit compris seulement entre les niveaux 2 et 3.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

[3] Lobjet de ce document nest pas de dtailler lensemble des enjeux, approches stratgiques et oprationnelles, outils et techniques de la Fonction Achats. En particulier, la comprhension du contenu suppose de bien connatre lapproche stratgique achats, ainsi que les notions de leviers et pratiques achats. Pour approfondir ces points, le lecteur non spcialiste doit se reporter la bibliographie slectionne rappele en annexe avec le repaire iconographique suivant .

-

Performances Achats 5

PARTIE I : PROBLEMATIQUE DE LA MESURE DE PERFORMANCE ACHATS I.1 MESURER LES RESULTATS OU LES PROCESSUS ?

Quest-ce alors que la Performance des Achats ? Comme pour toute fonction de lentreprise selon une approche trs classique en contrle de gestion, le concept gnrique de performance comporte cinq dimensions principales.

La premire concerne les critres de performances exprims en termes de rsultats oprationnels attendus par la direction gnrale. A ce niveau, nous sommes dans le registre de lefficacit (efficiency). Par exemple, un cot dachat ou dacquisition est un critre de performances ayant statut de rsultat. De mme pour la qualit livre ou le taux de satisfaction des clients internes et services prescripteurs.

La seconde dimension a trait au modle dobtention de la performance. Ce point correspond aux variables daction stratgiques utilises et aux dcisions oprationnelles effectivement prises. Ce modle repose, en particulier, sur le choix de tous les processus mis en uvre tous les niveaux (homologation fournisseurs, processus de cotation des offres, pratiques achat-amont, etc.). Il doit y avoir ncessairement un lien de causalit entre les processus et dcisions influenant les achats et les rsultats constats. Nous sommes dans le registre de lefficience (effectiveness). Par exemple, le nombre de fournisseurs actifs et homologus en panel, le nombre de rponses aux appels doffres ou le nombre de fournisseurs en juste--temps sont des critres de performance achats lis aux processus.

La troisime dimension concerne lutilisation optimale des ressources mises en oeuvre. Par ressources , on entend les moyens humains, matriels et financiers mobiliss par la fonction. Cela concerne aussi les systmes dinformation et de pilotage (module achats dun ERP, base de donnes marketing achat, etc.) conus et mis en place. A ce niveau, on peut parler defficience, mais aussi de productivit de la fonction. Par exemple, le nombre dacheteurs associ au nombre de commandes passes est un critre de productivit, ainsi que le cot unitaire de traitement dune commande et dune livraison.

La quatrime dimension est constitue de tous les rfrentiels de situation. Par ce terme, on signifie que diffrentes situations sont difficilement comparables entre elles (entre diffrentes entreprises par exemple, aussi bien que, pour la mme entreprise, du fait de contextes historiques concurrentiels ou environnementaux diffrents).

La dernire dimension fait rfrence la ncessit davoir un rfrentiel de comparaison pour juger de la performance, et en particulier de fixer des objectifs cible de performance oprationnelle qui soient ralistes mais motivants. Il y a plusieurs rfrentiels cibles possibles : nous les analyserons plus loin.

Concernant les trois premires dimensions ci-dessus, elles vont toujours devoir tre exprimes sous forme quantifie et donc mesurable. Ceci donne naissance un outil de gestion constituant le systme de mesure des performances (ou tableau de bord) permettant le reporting. Cette question revient celle du choix des indicateurs qui vont ainsi tre regroups en plusieurs catgories :

- la premire est constitue des indicateurs de rsultats en relation avec les objectifs oprationnels attendus par la direction gnrale ; - la seconde est constitue des indicateurs dactions, en relation avec les dcisions oprationnelles et de planification des divers processus, ou de suppression des divers dysfonctionnements ; - la troisime comporte les indicateurs de moyens (ressources mises en uvre) et de productivit ; - la dernire enfin (non obligatoire) propose des indicateurs de comparaison (sur base dinformations externes par exemple, comme des indices sectoriels ou de marchs). Ainsi la performance achats doit tre ncessairement multidimensionnelle, tout la fois pour

permettre la direction gnrale de constater lamlioration des rsultats, mais aussi la direction des Achats pour manager les quipes et sassurer de lamlioration du professionnalisme achats.

I.2 LES REFERENTIELS DE PERFORMANCE UTILISES Porter un jugement sur la performance et piloter une volution des pratiques suppose des

rfrentiels de comparaison, notamment pour fixer des cibles atteindre. Comme la Supply Chain en gnral, les Achats en utilisent classiquement trois diffrents.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -- 6

Approche historique La premire approche consiste oprer sur base de comparaisons historiques. Approche la plus

frquente, elle consiste exprimer un objectif par amlioration dun rsultat pass (souvent selon une frquence annuelle de ractualisation pour des raisons budgtaires). Exemples : diminution de 5% du taux de dfauts sur les livraisons , diminuer le cot dachat moyen de telle famille de composants de 3% lanne prochaine , etc.

Le seul commentaire faire concerne la possibilit que certains biais existent et faussent linterpr-tation si lon nen prend pas garde la nature des causes relles de la performance. Sur lexemple des cots dachats, une diminution de 3% peut en fait rsulter de plusieurs causes :

- une meilleure mise en concurrence des fournisseurs par appel doffres, double de ngociations bien prpares, donc une relle valeur ajoute de lacheteur ; - une baisse du prix moyen constate sur le march fournisseur qui a t de 5% (!), et dans ce cas lacheteur a mal achet puisquil na pas atteint la baisse constate sur le march ; - une augmentation du volume achet suite laugmentation des ventes, qui a mcaniquement permis une telle baisse par un effet volume, sans que lacheteur nait eu simpliquer lourdement ; - une volution du taux de change qui a pu mcaniquement aussi permettre un effet sur le prix dachat et donc latteinte de lobjectif, etc. Ainsi, lobjectif oprationnel peut tre effectivement atteint par lentreprise, mais cela nimplique

pas que le rsultat soit d une amlioration des performances des acteurs au travers des variables daction contrlables dont ils sont matres.

A linverse, un acheteur de matires premires dites spculatives , qui atteint une augmentation de prix de 3% pendant une priode de pnurie internationale pendant laquelle les cours et les indices ont effectivement augment de 6%, ralise une performance remarquable. Et pourtant le compte de rsultat aura enregistr la hausse et donc une augmentation du poste matires premires !

Approche par benchmarking interne Dans les groupes constitus de plusieurs centres de profit (Business Units), la seconde approche

consiste oprer par benchmarking interne sur base dindicateurs similaires ceux vus ci-dessus. Toutes les BU se verront fixer comme objectif les rsultats de la meilleure dentre elles selon un principe dalignement par le haut . Les informations sont, en gnral, assez simples collecter, dautant plus facilement quun ERP unique existe effectivement au sein du groupe.

Il y a l aussi des limites cet exercice : que les business units oprent sur des marchs amont dont les mcanismes sont diffrents et il y a une limite logique ce que les performances puissent tre totalement alignes (par exemple parce que les filiales donneuses dordres nauraient pas les mmes attentes, ou que la structure concurrentielle et les standards des marchs fournisseurs ne seraient pas les mmes).

Toutefois, cette approche est simple et prsente un rel avantage : amener les dirigeants de BU sinterroger et rechercher spontanment des causes explicatives leur performance. En soi, pour la direction gnrale du groupe, ce rsultat est dj un succs. Surtout si elle demande explicitement ses dirigeants un reporting priodique comparatif en Comit de Direction Groupe les amenant commenter et expliquer leur performance. Et aussi en confiant conjointement au directeur Achats et au Contrle de Gestion la mission de faire vivre le systme de mesure de performances, en veillant ce que les rsultats soient publis frquence rapproche et accessibles tous les dirigeants.

Aproche par benchmarking externe La dernire modalit de comparaison est bien sr le benchmarking externe. Ceci peut se faire soit

par consultation de dossiers synthtiques de revues professionnelles ou acadmiques, soit par consultation de sites spcialiss, soit par la participation des Clubs de Benchmarking.

Les difficults sont de deux ordres : - trouver des bases de comparaisons sur des critres de performances permet de se donner des objectifs de progrs, mais nindique pas comment telle socit a pu atteindre un rsultat par quel processus ; - faire un benchmarking pertinent nest pas ncessairement se comparer des socits du mme secteur (concurrentes), mais des entreprises dautres secteurs pour dcouvrir ventuellement

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats 7

dautres niveaux de performances et dautres faons de faire que soi, pour ensuite envisager lutilit de les transfrer dans son propre contexte. Faire du benchmarking suppose donc toujours daccepter le partage dinformations, dexpriences

et surtout de solutions ( la frontire de donnes videmment confidentielles). Cest un jeu donnant-donnant qui gnralement peut difficilement fonctionner entre comptiteurs directs. Qui plus est, cette dmarche peut aboutir alors un alignement des pratiques, ce qui est antinomique avec lide de progrs et de diffrenciation stratgique.

Mme utilises conjointement, ces trois approches de la mesure et du pilotage prsentent toutes nanmoins trois inconvnients majeurs :

- elles se fondent sur des constats qui permettent de faire une observation en valeur relative (par rapport soi-mme, aux autres acheteurs du Groupe voire dautres socits), sans garantir que les pratiques achats mises en uvre soient les meilleures au plan professionnel (et de ce fait optimales ) ; - inscrites dans un cadre budgtaire donc annuel, au travers des outils de reporting et tableaux de bord achats, elles fournissent seulement un constat de la performance actuelle avec une vision de court-terme ; - dans ces approches, il nest pas garanti que les actions entreprises soient spcifiques et cohrentes avec les besoins de la stratgie moyen-terme du Groupe, et donc adaptes aux changements attendus par la direction gnrale.

I. 3 VERS UN MODELE DE PROGRESSION A MOYEN-TERME Cest pour rpondre ces carences qua t cr et diffus avec succs le concept de Matrice de

Maturit [4] [5]. Les principes fondamentaux sont les suivants : - on peut modliser la fonction Achats par dfinition de quelques principaux macro-domaines (certains concernant les choix politiques et les pratiques achats, internes et externes ; dautres propres au management des ressources humaines, des systmes dinformation et des actions de communication interne et externe) ; - pour lensemble, il est possible de dfinir quelques niveaux de maturit la pratique en retient gnralement cinq qui suffisent dfinir autant de stades dvolution de la fonction (dun stade lmentaire la limitant une fonction dapprovisionnement simple, jusqu un stade idal o toutes les principales fonctions de lentreprise sont orientes achats dans leurs choix et leurs propres dcisions de gestion) ; - chaque domaine doit ensuite tre parfaitement dfini dans son contenu pour chaque niveau de maturit ; - enfin, un audit permet de positionner la maturit relle de la fonction Achats de lentreprise, et donc la progression raliser court-terme se trouve tre naturellement dfinie en visant une progression verticale et homogne dans tous les domaines couvrir, sans impasse ni aucune concession. De faon vidente, les niveaux de maturit ne peuvent tre parcourus - avec qualification de tous

les processus chaque tape (au sens ISO du terme) - dans un court dlai : il faut plusieurs annes (entre 5 et 10 au moins selon le stade de dpart au vu des expriences dj menes). Nous sommes bien dans une vision de moyen-terme de nature stratgique. De plus, les objectifs de performance sur les rsultats et sur les pratiques ne consistent plus se comparer au pass dans un cadre rigide et immuable : ils sont naturellement dduits des progressions raliser.

La matrice de maturit impose donc une projection sur lavenir, et devient ainsi un vritable outil de management, qui plus est, communicable tous les acteurs de lentreprise. Priodiquement, des audits rigoureux doivent tre mens pour valider la ralit des progressions : pour tre incontestables, le plus souvent il doit sagir daudits externes. [4] La premire publication sur le sujet est assez rcente . Il sagit de larticle suivant crit par Jean POTAGE, actuel directeur des Achats Groupe de THALES : Les Achats THOMSON-CSF : vers un ncessaire modle de maturit , Revue Internationale de lAchat, Vol. 18, n 2, 1998.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

[5] La notion de Niveaux de progression ou de maturit nest pas propre aux Achats. Ce concept a t prsent aussi en tant appliqu la Supply Chain dans un ouvrage clbre : POIRIER C., Advanced Supply Chain management , Berrett Koehler (BK), San francisco, 1999, repris plus en dtail par : CHAPIRON S., Dfinition et pilotage du dveloppement de la supply chain : une application des matrices de maturit , Thse Mastre Part Time HEC 2003 (mention).

-

Performances Achats -- 8

Pour la direction Achats, le meilleur projet est bien sr dlaborer sa propre matrice, prenant en compte les spcificits du mtier de la socit, les volutions ncessaires et possibles par grandes tapes, notamment en troite relation avec les objectifs stratgiques gnraux. Mais il est aussi possible de faire un travail collectif pour dfinir une matrice de rfrence - sectorielle par exemple - partage par diffrents professionnels (en suivant une dmarche de benchmarking collective) et de lutiliser ensuite comme base de dpart personnaliser.

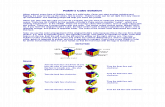

Pour illustrer le propos il ne sagit que dun exemple et pas dun modle normatif -, le lecteur peut se reporter la figure jointe o est prsente la matrice collective tablie par les dirigeants Achats de la promotion 2000 du cycle CESA ACHATS dirig par lauteur.

A lvidence, il reste essentiel de dfinir le tableau de bord achats constitu des indicateurs

adquats. Toutefois, il est clair ici que celui-ce devra ncessairement voluer dans son contenu (nombre, natures et types dindicateurs) au fur et mesure de la progression effective de la fonction par stades dvolution verticale .

Pour exemple, au stade 1, pratiquement seuls des indicateurs de productivit et de flux sont utiliss et attendus de la DG. En revanche, plus on progresse verticalement, plus la batterie dindicateurs de rsultats et de processus devra se complexifier. On passera par exemple de la notion de prix dachat celle de cot dachat, puis celle de cot global dacquisition. Le stade 4 justifiera des indicateurs dachat-amont et de performance conjointe achats-autres fonctions, illustrant la rupture de nature lie au passage entre 3 et 4.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -9-

Figure Matrice de Maturit Achats : exemple de rfrence

NIVEAUX Contribution gnralePolitique achats / Leviers internes

Politique / Leviers

Fournisseurs

Processus / Procdures /

Pratiques

S.I.A. (systmes d'inform. et

d'aide aux dc.)

R.H. Achats (collaborateurs)

Comm. Interne / Externe

(Relations Utilisateurs)

OPTIMISATION

5Performance achat de l'entreprise "partage" Fonction Achats "pilote" Achats reconnus et sollicits

Matrise de TOUS leviers Clients internes et prescript. impliqus Stratgie achat dans la Stratgie Gnrale

80% Fnrs en partenariat Co-dveloppement Innovation Alliances stratgiques

Certification (type ISO) de l'ensemble des processus achat (Don Achtas et autres services)

Systme gnralis Extranet ET Internet (utilisation des applications W eb)

Collaboration tous services Approche gnralise contractuelle

Plan de communication gnralis (toutes cibles DONT Fnrs "panliss")

ENTREPRISE "ACHETEUSE" (tous serv ices)

4

Intgration des Achats dans la conception de produits / affaires Approche contractuelle Participation Achats au "business"

Actions Leviers amont Standardisation Approche C.C.O. Make-or-Buy Participation Achats aux quipes projets Sourcing technologique Approche internationale globale e-sourcing

Idem + Plans de progrs formaliss Partenariat sur dveloppement de produits Approche "panel" gnralise

Audits priodiques systm. internes et externes Procdure(s) dtaille sur conception et dveloppement produits / affaires (tous services)

Contribution la BDD par les tous acteurs HORS Achats e-procurement

80% des acteurs Achats au standard Formation/information des utilisateurs / prescripteurs Mise en place acheteurs Amont Mobilit interne

Chantiers-pilote achat-amont (suite) Participation Achats active aux groupes projet / affaires Plan de communication formel Actions Fournisseurs de "motivation"

OPTIMISATION "INTERNE"

3

Gnralisation de l'approche achat aval Fonction Achats reconnue

Segmentation (dt Hors Production) Politique achat diffrencie Analyse des marchs achats Globalisation externe Externalisation partielle Internationalisation progressive

Mise en concurrence systmatique Constitution d'un panel fournisseurs (cur) Contrats-cadres / partenariat opration. [approche cot global] Diminut. programme des fournisseurs

Manuel Achats Fiches de procdures diffuses et appliques Audits internes Audits et pilotage fournisseurs (AQF)

BDD relationnelle gnralise (Intranet Achats) Base de donnes propres marchs / sourcing Utilisation sites Internet

2/3 des acteurs correspondent aux profils Formation Recrutement Mise en place de marketeurs-achat

Manuel de procdures achat diffus Politique achats diffuse (DG, utilisat., fnrs partenaires) "Chantiers-pilote" sur CdCh dfinis avec utilisateurs

DES ACHATS

2

Dbut d'utilisation de leviers aval identifis Processus achats reproductibles

Segmentation formelle du portefeuille Dfinition politique d'achat gnrale G lobalisation Planification des besoins

Mise en concurrence et Contrats-cadre MT (fournisseurs cat.A) [prix, horizon, conditions de livr.]

Dlgation (si OK) Rgles formelles de rdaction des CdCh Suivis fournisseurs

BD centralise interne achat (capitalisation des expriences par familles d'achats) Fichier fournisseurs

Dfinition et partage des principes de gestion RH (profils postes, analyse des comptences) Plan de formation acheteurs

Analyse systmatique des besoins Approche "clients" contractuelle engage

APPROCHE "BASIQUE" 1

Gestion de l'appro. Achat "passif" (execution)

Focalisation sur traitement des DA Approche Achats par familles techniques Pareto 20/80 sans segmentation

Approche "approvisionnement" Ngo. pour montant > X Kf

Mise en place et respect procdure de DA standard - Pas de relations formelles directes avec les utilisateurs

Bureautique de base Applic. Spcifique / module ERP Achats Traitement des DA et Commandes

Identification des acheteurs (meilleure utilisation des comptences existantes)

Simple identification des clients internes

Lgende : CdCH Cahier des Charges CCO Conception Cot ObjectifFnrs Fournisseurs DA Demande d'achatBDD Base de Donnes AQF Assurance qualit fournisseurs

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -10-

PPAARRTTIIEE IIII :: EETTAALLOONNNNAAGGEE EEMMPPIIRRIIQQUUEE DDEE LLAA PPRRAATTIIQQUUEE DDEESS EENNTTRREEPPRRIISSEESS

II.1 POURQUOI CE BENCHMARKING ? Tout simplement, dans la suite logique de la Confrence Annuelle 2003 de lA.C.A., entre autres

la demande des participants, les auteurs ont voulu mesurer objectivement la ralit des critres de performances ainsi que de la pratique du pilotage et de la mesure en la matire. Constatant la faon tonnamment idale et trs en pointe dont la plupart des dirigeants Achats se situent en gnral, il paraissait important de faire le point et dtalonner la ralit du terrain , somme toute de prendre une photographie essentiellement descriptive des pratiques (comme un point de dpart de travaux ultrieurs).

Pour ce faire, sappuyant notamment sur les Matrices de Maturit Achats prsent ci-dessus fournissant un cadre opportun de comparaison et dtalonnage, lide simple est apparue de positionner les directions Achats par rapport ce cadre de rfrence reconnu pour mesurer le niveau de maturit moyen .

Enfin, pour ne pas tre taxs de partialit, nous avons dcid doprer par interrogation des managers intresss, en donnant la parole aux dirigeants dachats eux-mmes pour collecter les informations adquates.

II.2 METHODOLOGIE DE RECHERCHE Un questionnaire disponible par ailleurs - a t envoy en novembre 2003. Lobjectif tait de : - 1/ Prolonger le constat fait lors de la Confrence Annuelle de lACA du 8/10/03 sur la Performance des Achats (cf. ci-dessus) ; - 2/ Faire le constat des pratiques et mthodes effectivement utilises en matire de mesure et de pilotage de la performance Achats ; - 3/ Constituer le point de dpart dun groupe de travail se donnant pour objectif de proposer des outils ou approches nouvelles (ou du moins prolongeant la pratique actuelle). Nous avons procd par envoi dun questionnaire (sans interviews complmentaires). Le question-

naire tait constitu de 5 parties principales : 1. Donnes gnrales 2. Objectifs stratgiques et oprationnels de la direction Achats 3. Etalonnage des pratiques Achats

a. Politique et leviers dachats internes b. Politique fournisseurs et leviers externes c. Systmes dinformations Achats d. Ressources Humaines e. Communication

4. Pilotage du changement 5. Conclusion Les questions taient fermes et semi-ouvertes (possibilit dajouter des commentaires et des

rponses et commentaires additionnels si besoin). Les rponses devaient tre accompagnes des critres dimportance suivant lchelle : de 1 = sans

importance ; 2 = utile ; 3 = important ; 4 = essentiel. Quant la ralisation ralit de la mise en uvre effective et rcurrente, elle devait tre note ainsi : de a = pas ralis, b = commenc, c = en majeure partie ralis, d = totalement ralis.

Ceci a permis de situer les rponses en terme dimportance et de mise en uvre concrte dans les entreprises participantes.

35 entreprises diffrentes ont ainsi t interroges reprsentant une varit sectorielle juge acceptable et reprsentative. On y trouve les secteurs suivants :

Pharmacie Banque/Assurance Services Btiment / Travaux publics Transport / Logistique

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats 11

Distribution Aronautique Ptrole / Chimie Automobile Industrie mcanique et lectromcanique Conseil Les entreprises interroges sont majoritairement de grande taille, et majoritairement franaises ou

filiales de grands groupes internationaux. Pour rsumer, nous dirons que lentreprise moyenne de lchantillon a les caractristiques

suivantes (avec de grandes variances) : CA : 9 Mds (de 30 Mons 75 Mds ) CA Achats : 1,82 Mds (de 3 100 % du CA) Effectif dans la fonction Achats : 123 personnes Nombre cadres dans la fonction Achats : 44 Nombre moyen de fournisseurs : 6107 Nombre dimplantations : 13 Nombre de Business Units: 10

Les rsultats principaux sont donns ci-aprs. Ils sont largement illustrs par des tableaux de

rponses sous forme de figures o les valuations sont illustres selon un code couleur. Dans les figures relatives des jugements sur les degrs dimportance , on a retenu les seules

rponses trs important et essentiel selon le code couleur suivant :

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005 0% 10

%20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Contribution la marge brute Entreprise ou Business Unit

Contribution la rduction des Frais de fonctionnement de lentreprise

Rduction des stocks et augmentation des dlais de paiementfournisseurs

Contribution des Achats au business (lien avec politiqueCommerciale ou Marketing)

Contribution lintgration des innovations du march dans laconception des produits /serv ices (ou lorganisation de lentreprise)

Dans les figures relatives la ralit des pratiques , on a retenu les seules rponses ralis en majeure partie ou totalement selon le code couleur suivant :

Important / Essentiel

Ralis en majeure partie / Totalement

Sur les deux types de tableaux, les choix de rponses proposs sont lire directement sur chaque figure avec les notes obtenues en regard.

II.3 VISION ET CONTRIBUTION STRATEGIQUES DE LA DIRECTION ACHATS Par dimension stratgique , on doit comprendre les objectifs de progrs sexprimant sur un

horizon de 3 ans au mois, et qui correspondent aux attentes des directions gnrales interprtes par les directions Achats comme leur contribution distinctive la stratgie dentreprise.

-

Performances Achats -12-

Une dominante prime dans la vision des dirigeants Achats : une contribution purement conomique, et dailleurs essentiellement exprime en termes dconomies sur les frais de fonctionnement compltes par les conomies dachats ( contribution la marge brute ).

Les directions Achats ont une approche essentiellement de centre de cot, pas de centre de profit ou dinnovation qui vise plus largement le cration de valeur sous toutes ses formes.

Les ralisations sont dailleurs en phase avec cette vision - comme on peut le voir ci-dessous.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Contribution la marge brute Entreprise ou Business Unit

Contribution la rduction des Frais de fonctionnement delentreprise

Rduction des stocks et augmentation des dlais de paiementfournisseurs

Contribution des Achats au business (lien avec politiqueCommerciale ou Marketing)

Contribution lintgration des innovations du march dans laconception des produits /serv ices (ou lorganisation de

lentreprise)

II.4 VISION OPERATIONNELLE (COURT-TERME DUNE ANNEE BUDGETAIRE) Sur lhorizon budgtaire de lanne, trois priorits sont clairement dominantes dans les objectifs

noncs voir figure bas de page : - Prise en compte des attentes et besoins des clients internes avec les points dtaills suivants :

Satisfaction des attentes et besoins > 90% Amlioration qualit produits / services = 80% Amlioration gestion des contrats pour 60%

- Amlioration des performances des fournisseurs : env. 90% - Minimisation des cots (avec une proccupation couvrant le cot total dacquisition) :

Cot dachat / cot global dacquisition compris entre 80% et 90% Cot de la fonction compris entre 50% et 60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Minimisation du cot dachat (comptitiv it Achats)

Minimisation du cot de la fonction Achats

Minimisation du cot global dacquisition (Total Cost of Ownership)

Satisfaction des attentes / besoins des clients internes

Amlioration de la performance des fournisseurs

Amlioration de la Qualit des produits / serv ices liv rs

Apporter innovations / rentabilit autres fonctions de lentreprise

Amlioration de la gestion des contrats

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats 13

II.5 CONTEXTE ORGANISATIONNEL ET RELATIONS AVEC LA DIRECTION GENERALE Tous les interviews considrent important notamment lmission dun reporting sur les

performances achats, ainsi que la participation au comit excutif (COMEX).

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

La Direction Achats sige au Comit Executif de la Socit

La direction Achats met pour la DG au moins une fois par an undocument stratgique horizon moyen-terme (p. ex. 3 ans)

La Direction Achats met un reporting priodique (au moinstrimestriel) sur lvolution des rsultats oprationnels conomiques et

qualitatifs la DG

Les Business Units de la Socit doivent toutes dfinir et sengagersur un plan de progrs Achats

La direction Achats procde ou fait procder des audits internes ouexternes en relation avec ces plans de progrs BU.

La ralit du terrain - voir ci-dessous - nest pas en phase avec limportance des critres

noncs : - Le reporting oprationnel la DG se pratique 70%, mais la Dir. Achats met une stratgie seulement 55% et elle sige au COMEX dans moins de 50% des cas ; - Les Business Units sont intgres au processus moins dune fois sur deux ; - Un plan damlioration formel des performances Achats nexiste quenviron 40% des cas ; - Un modle de progression moyen-terme nexiste que dans 25% des cas.

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

La Direction Achats sige au Comit Ex ecutif de la Socit

La direction Achats met pour la DG au moins une fois par an undocument stratgique horizon moy en-terme (p. ex . 3 ans)

La Direction Achats met un reporting priodique (au moinstrimestriel) sur lv olution des rsultats oprationnels

conomiques et qualitatifs la DG

Les Business Units de la Socit doiv ent toutes dfinir etsengager sur un plan de progrs Achats

La direction Achats procde ou fait procder des audits internesou ex ternes en relation av ec ces plans de progrs BU.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -14-

II.6 POLITIQUE ACHAT ET LEVIERS INTERNES Dans le modle de matrice de maturit , les leviers internes concernent toutes les actions

orientes vers la dfinition et loptimisation des besoins dachats, ainsi que lapproche lie la dfinition de la politique achat et la dmarche stratgique.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Approche segmente sy stmatique de tout le portefeuille Achats

Globalisation effectiv e des besoins

Approche contractuelle interne (CdCh dfinis av ec utilisateurs)

Prv isions, Anticipation des besoins

Dploiement progressif de CdCh fonctionnels

Collaboration ACHATS av ec R&D et BE pour apport dinnov ations

Interv ention des Achats dans les dcisions Make-or-Buy

Partage et capitalisation des ex priences entre fonction Achat etclients internes

Formation des utilisateurs internes

Ex ternalisation des achats au moins partielle

Utilisation au moins partielle mais rcurrente des approches e-achats

De ce point de vue, les directions Achats privilgient les variables daction classiques, mme si les approches amont (collaboration avec les services prescripteurs et clients internes) recueillent moins de 80 % des opinions.

Quant la pratique voir figure suivante -, on constate des divergences assez tonnantes. Seulement, trois dimensions recueillent un constat de pratique cohrent : approche segmente du portefeuille achats suprieure 80%, globalisation effective environ 70% et approche contractuelle interne (aide aux Cahiers des Charges) lgrement suprieure 40%.

En revanche, des leviers plus matures sont toujours compris entre 20 et 30 % et donc trs en retrait : collaboration Achats et prescripteurs relie linnovation, dploiement des Cahiers des charges fonctionnels, participation aux dcisions make-or-buy, capitalisation dexpriences, et relle anticipation des besoins ( seulement 20% !).

Lexternalisation partielle qui pourrait tre une aide vritable pour mieux se concentrer sur un cur de mtier Achats nest pratique de faon significative que dans 10% des cas environ.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Approche segmente sy stmatique de tout le portefeuille Achats

Globalisation effectiv e des besoins

Approche contractuelle interne (CdCh dfinis av ec utilisateurs)

Prv isions, Anticipation des besoins

Dploiement progressif de CdCh fonctionnels

Collaboration ACHATS av ec R&D et BE pour apport dinnov ations

Interv ention des Achats dans les dcisions Make-or-Buy

Partage et capitalisation des ex priences entre fonction Achat et clientsinternes

Formation des utilisateurs internes

Ex ternalisation des achats au moins partielle

Utilisation au moins partielle mais rcurrente des approches e-achats

-

Performances Achats 15

II.7 POLITIQUE FOURNISSEURS ET LEVIERS EXTERNES Six leviers sont jugs importants en termes de cible atteindre , compris entre 80 et 100% :

mise en concurrence par appels doffres, laboration de contrats-cadre, ngociation, politique dhomologation fournisseurs, plans de progrs fournisseurs et sourcing systmatique.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

120%

Mise en concurrence systmatique (appels doffres processusqualifi)

Ngociation systmatique prpare et mene selon procdurequalifie

Gnralisation de contrats-cadre

Sy stme dhomologation formel des fournisseurs

Rduction du panel fournisseurs

Mondialisation / rgionalisation des achats (v ers pays LCC) siopportun

Sourcing systmatique (segments achats importants oustratgiques )

Plan de progrs Qualit fournisseurs

Plan damlioration Productiv it fournisseurs

Partenariat de co-dveloppement (intervention des fournisseurs. enphases Dveloppement des produits / serv ices)

Suiv i des fournisseurs systmatique - remise jour temps rel

Mais la pratique moyenne voir ci-dessous - fait ressortir une maturit encore peu avance, axe

sur trois ples principaux : - Mise en concurrence systmatique suprieure 70% ; - Gnralisation des contrats-cadre aux environ de 60% ; - Ngociation systmatique lgrement en retrait (52%).

0% 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Mise en concurrence sy stmatique (appels doffres processusqualifi)

Ngociation sy stmatique prpare et mene selon procdurequalifie

Gnralisation de contrats-cadre

Sy stme dhomologation formel des fournisseurs

Rduction du panel fournisseurs

Mondialisation / rgionalisation des achats (v ers pay s LCC) siopportun

Sourcing sy stmatique (segments achats importants oustratgiques )

Plan de progrs Qualit fournisseurs

Plan damlioration Productiv it fournisseurs

Partenariat de co-dv eloppement (interv ention des fournisseurs. enphases Dv eloppement des produits / serv ices)

Suiv i des fournisseurs sy stmatique - remise jour temps rel

Les approches de plans de progrs - ou plans damlioration - et les modes de collaborations troites avec les fournisseurs (collaboration oprationnelle ou partenariat) sont de faon tonnante trs en retrait par rapport aux cibles annonces (20%). Mme les plans de rduction des panels fournisseurs

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -16-

restent encore trs en retrait (30%). Le dploiement des portefeuilles achats linternational (comme vers les pays low-cost par exemple) sont seulement en phase de dmarrage.

II.8 MESURE DES PERFORMANCES : SYSTEMES ET PRATIQUES SYSTEMES DINFORMATION ACHATS

Tous les types dindicateurs sont jugs importants (> 60%), avec un bmol pour de lachat-amont (< 60%). Dans la pratique, on mesure essentiellement : les rsultats conomiques (> 70%) et lamlioration des variables du besoin en fonds de roulement, ainsi que les rsultats de type qualitatif

(qualit livre, dlais de livraison) qui avoisinent 45% des rponses.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Amlioration des rsultats conomiques (p. ex . cost sav ings,conomies comptables)

Amlioration des rsultats qualitatifs (qualit achete, dlaisfournisseurs rduits, etc.)

Amlioration du besoin en fonds de roulement (diminutiondes divers stocks et flux financiers, conditions de rglement)

Amlioration quantifie de la satisfaction des clients internes

Amlioration sur les processus achats (simplification desprocessus, baisse du cot de transaction)

Meilleure matr ise des lev iers dachats (p. ex . nouveauxfournisseurs homologus en panel, taux de rponse aux

Indicateurs achat-amont spcifiques

Indicateurs spcifiques achats dans les affaires ou dans lesprojets

En termes de pratique effective - voir figure suivante -, la satisfaction des clients internes nest pas ou peu mesure (< 20%).

De faon trs surprenante, car cest le moyen objectif et incontestable dvaluer la matrise du mtier , les indicateurs sur les leviers et variables daction achats (notion defficience pour les contrleurs de gestion ddis la fonction Achats) sont peu pratiqus et donc le mtier achats nest pas ou peu valu, prcisment :

- Matrise des leviers dachats : env. 20% seulement ; - Amlioration des processus achats re-engineering : 25%. De faon quivalente, lefficience dans la contribution des acheteurs aux processus de conception

et la dfinition des cahiers des charges restent trs peu mesure : - Indicateurs achat-amont : 10% ; - Indicateurs achats projets : 15%. En revanche, de faon cohrente avec les objectifs oprationnels annoncs en dbut dtude, les

conomies dachats sont suivies de faon trs gnralise. En conclusion, on juge de manire quasi gnrale les rsultats , mais peu dentreprises suivent

comment ces performances sur les rsultats ont t atteintes (par mise en uvre de quelles variables daction et avec quel effet de levier ) !

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats 17

0% 20% 40% 60% 80%

Am lioration des rsultats conom iques (p. ex . cos t sav ings ,conom ies com ptables)

Am lioration des rsultats qualitatifs (qualit achete, dlaisfournisseurs rduits , etc .)

Am lioration du besoin en fonds de roulem ent (dim inution desdiv ers s tocks et flux financ iers , conditions de rglem ent)

Am lioration quantifie de la satis fac tion des c lients internes

Am lioration sur les processus achats (s im plification desprocessus , baisse du cot de transaction)

M eilleure m atrise des lev iers dachats (p. ex . nouv eauxfournisseurs hom ologus en panel, taux de rponse aux appels

Indicateurs achat-am ont spc ifiques

Indicateurs spc ifiques achats dans les affaires ou dans lesprojets

Quant aux systmes dinformation et daide aux dcisions, ils sont trs ingalement pratiqus. Dans le schma de la page suivante, les pourcentages correspondent au nombre de socits de

lchantillon qui ont effectivement en place et utilisent les diffrentes bases de donnes ou systmes lists.

La premire surprise dominante : aucun item ne recueille 100 % des rponses (mme pas lexistence dun fichier fournisseur actualis !). En seconde remarque, on note que le niveau de pratique est faible pour tout ce qui relve de la gestion des connaissances par capitalisation et du retour dexpriences , surtout quand il sagit du partage des connaissances.

En particulier, alors que la satisfaction des clients internes est voque en dbut dtude comme un objectif oprationnel trs important et poursuivi, on observe quun systme de retour dexpriences commun nexiste pas dans plus de 20 % (9% ) des cas ! Mme, entre acheteurs, seulement 50% des socits ayant rpondu font vivre un systme dinformation achats partag.

74%

66%

51%

9%

60%

18%

30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Fichier fournisseurs mis jour rgulirement

Fichier des historiques de consommations selon nomenclature duportefeuille Achats et non seulement comptable (sur base ERP p.

Base de donnes marchs achat partages (Intranet ou quiv alent)

Base de donnes av ec utilisateurs sur retours dex priences terrain (qualit ou serv ices rendus)

Ensemble des contrats-cadre Socit disponibles pour tous acheteurssur support de ty pe Intranet

Base de Donnes gnralise partage et alimente par acheteurs etutilisateurs (v isant la capitalisation des ex priences achats)

Outils de e-sourcing

II.9 MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ACHATS Au vu des deux tableaux suivants, quelques dominantes dans la pratique :

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005 - Un systme dvaluation priodique des rsultats (65%) ;

-

Performances Achats -18-

- Des acheteurs spcialiss par segments ou mtiers (55%) ; - Des plans de formations systmatiques et cohrents (55%) ; - Des organisations transverses internes la Direction Achats (55%). Le management des quipes semble donc globalement assez avanc dans sa conception et pris en

charge, mais en relation avec des pratiques limites comme on la vu prcdemment. Il est clair que la partie comptence Achats est bien prise en compte. Une remarque : peu demphase est donne la fixation dobjectif de communication (env. 35 %)

vis vis des acheteurs, ce qui nest pas une surprise particulire au vu des constats du paragraphe suivant..

D 0% 10

%20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Evaluation rgulire de pratiques ET des rsultats

Echange des pratiques et des savoirs (Gestion dynamique desconnaissances)

Plan de formation reli v otre plan damlioration Achats

Figurent explicitement des objectifs de communication.

es organisations transv ersales adaptes ont t mises en place(groupes ou commissions achats, acheteurs leaders ou pilotes, etc.)

Profils acheteurs diffrents dfinis en relation av ec des mtiersachats diffrents (acheteurs : mtiers, projet, amont).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ev aluation rgulire de pratiques ET des rsultats

Echange des pratiques et des sav oirs (Gestion dy namique desconnaissances)

Plan de formation reli v otre plan damlioration Achats

Figurent ex plicitement des objectifs de communication.

Des organisations transv ersales adaptes ont t mises en place(groupes ou commissions achats, acheteurs leaders ou pilotes,

Profils acheteurs diffrents dfinis en relation av ec des mtiersachats diffrents (acheteurs : mtiers, projet, amont).

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats 19

II.10 COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE DES ACHATS Le dclaratif en termes de cible atteindre est homogne et semble traduire un idal , en

tous cas une relle volont de maturit de haut niveau (tous items nots au-del de 80%).

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Serv ices utilisateurs associs dans une dmarche d'analysede besoins prv isionnels

Politique Achats diffuse explicitement par crit et disponiblesur lintranet

Etudes de satisfactions priodiques et systmatiques desutilisateurs.

Formation des clients, utilisateurs et prescripteurs

Principaux fournisseurs ( cur de panel ) associs lamlioration des performances Achats.

Vous recueillez priodiquement leurs propositionsdamlioration.

Actions-pilote cibles en vue de vendre la dmarcheAchats

Plan de communication structur (cibles identifies,messages diffrencis, moyens varis)

La ralit ci-dessous illustre un retard gnral, des actions ingales, et mme des incohrences au regard des objectifs oprationnels annoncs. Les meilleurs niveaux de pratique sont les suivants :

- Politique Achat explicite diffuse en interne : de lordre de 40% ; - Services utilisateurs associs dans une dmarche danalyse des besoins prvisionnels :

seulement dans 40% des cas, ainsi que pour des actions-pilotes cibles vers eux. Pol

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Serv ices utilisateurs associs dans une dmarche d'analy se debesoins prv isionnels

itique Achats diffuse ex plicitement par crit et disponible surlintranet

Etudes de satisfactions priodiques et sy stmatiques desutilisateurs.

Formation des clients, utilisateurs et prescripteurs

Principaux fournisseurs ( cur de panel ) associs lamlioration des performances Achats.

Vous recueillez priodiquement leurs propositions damlioration.

Actions-pilote cibles en v ue de v endre la dmarche Achats

Plan de communication structur (cibles identifies, messagesdiffrencis, moy ens v aris)

Et en revanche, il y a de gros dficits sur certains aspects dune politique de communication structure : peu de plans de communication formaliss (30%) ; tudes de satisfaction des clients

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -20-

internes priodiques et systmatiques limites (20%) ; une communication vers les fournisseurs cur de panel assez dficitaire (25%) ; trs peu de formation interne ou externe (30%) ; assez peu souvent figurent explicitement des objectifs de communication dans les objectifs des acheteurs (env. 35%)[6] .

II.11 CONCLUSION(S) DE LETUDE TERRAIN La premire est donne par les dirigeants interrogs eux-mmes. Les pourcentages correspondent

aux domaines principaux amliorer daprs eux.

74%

93%

70%

68%

52%

81%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Analyse s tratgique du portefeuille achat

Sys tm e dinform ation Achat

Ressources Hum aines Achats (com ptences )

Politique fournisseurs (base sur la form ationet linnovation)

Respect du processus et des procdures(audit, certification)

Com m unication s tructure

Mesure de perform ances Achats

Le podium des domaines amliorer est donc : 1. Systmes dinformation Achats 2. Communication 3. Mesure de Performance Cela corrobore les besoins court terme dj exprims par ailleurs.

[6] Pour les problmatiques de communication Achats, moins connues, voir : Association CESA

ACHATS, Fonction Achats : la communication au service de la performance , Editions dOrganisation, 1999 puis, mais disponible la demande en tir part public.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats 21

PPAARRTTIIEE IIIIII :: CCOONNCCLLUUSSIIOONN EETT PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS Du point de vue des deux auteurs, ltude a permis de photographier une fonction Achats assez

classique et finalement moins volue quon ne lentend parfois, qui ne se vit pas comme contributive la stratgie gnrale autrement que comme acteur de rduction des cots. Elle est certes assez pro-active de ce point de vue. Certaines entreprises ont mis en place une vritable contribution stratgique, mais ne sont pas reprsentatives de lensemble.

On a pu observer des niveaux de pratiques internes et externes assez peu sophistiqus (niveau 2 voire 3 de la Matrice de Maturit selon les domaines), essentiellement orients vers loptimisation conomique de la fonction, nanmoins avec des quipes et une organisation en phase avec cette stratgie.

De plus, nous avons t tonns de voir le peu de dveloppements effectivement oprationnels dans le domaine de lachat-amont et, plus gnralement, de lintervention des acheteurs valeur ajoute et cration de valeur dans les projets.

En complment des points dj noncs les dveloppements sont limits sur des points au demeurant importants :

- Grer les interfaces en interne ; - Collaborer avec les fournisseurs (approche rseau Supply Chain intgre) ; - Contribuer aux processus transverses Socit ; - Mesurer non seulement ses rsultats oprationnels, mais son niveau de performances sur les leviers et pratiques.

NIVEAUX Contribution gnralePolitique achats / Leviers internes

Politique / Leviers

Fournisseurs

Processus / Procdures /

Pratiques

S.I.A. (systmes d'inform. et

d'aide aux dc.)

R.H. Achats (collaborateurs)

Comm. Interne / Externe

(Relations Utilisateurs)

OPTIMISATION

5Performance achat de l'entreprise "partage" Fonction Achats "pilote" Achats reconnus et sollicits

Matrise de TOUS leviers Clients internes et prescript. impliqus Stratgie achat dans la Stratgie Gnrale

80% Fnrs en partenariat Co-dveloppement Innovation Alliances stratgiques

Certification (type ISO) de l'ensemble des processus achat (Don Achtas et autres services)

Systme gnralis Extranet ET Internet (utilisation des applications Web)

Collaboration tous services Approche gnralise contractuelle

Plan de communication gnralis (toutes cibles DONT Fnrs "panliss")

ENTREPRISE "ACHETEUSE" (tous services)

4

Intgration des Achats dans la conception de produits / affaires Approche contractuelle Participation Achats au "business"

Actions Leviers amont Standardisation Approche C.C.O. Make-or-Buy Participation Achats aux quipes projets Sourcing technologique Approche internationale globale e-sourcing

Idem + Plans de progrs formaliss Partenariat sur dveloppement de produits Approche "panel" gnralise

Audits priodiques systm. internes et externes Procdure(s) dtaille sur conception et dveloppement produits / affaires (tous services)

Contribution la BDD par les tous acteurs HORS Achats e-procurement

80% des acteurs Achats au standard Formation/information des utilisateurs et prescripteurs Mise en place acheteurs Amont Mobilit interne

Chantiers-pilote achat-amont (suite) Participation Achats active aux groupes projet / affaires Plan de communication formel Actions Fournisseurs de "motivation"

OPTIMISATION "INTERNE"

3

Gnralisation de l'approche achat aval Fonction Achats reconnue

Segmentation (dt Hors Production) Politique achat diffrencie Analyse des marchs achats Globalisation externe Externalisation partielle Internationalisation progressive

Mise en concurrence systmatique Constitution d'un panel fournisseurs (cur) Contrats-cadres / partenariat opration. [approche cot global] Diminut. programme des fournisseurs

Manuel Achats Fiches de procdures diffuses et appliques Audits internes Audits et pilotage fournisseurs (AQF)

BDD relationnelle gnralise (Intranet Achats) Base de donnes propres marchs / sourcing Utilisation sites Internet

2/3 des acteurs correspondent aux profils Formation Recrutement Mise en place de marketeurs-achat

Manuel de procdures achat diffus Politique achats diffuse (DG, utilisat., fnrs partenaires) "Chantiers-pilote" sur CdCh dfinis avec utilisateurs

DES ACHATS

2

Dbut d'utilisation de leviers aval identifis Processus achats reproductibles

Segmentation formelle du portefeuille Dfinition politique d'achat gnrale Globalisation Planification des besoins

Mise en concurrence et Contrats-cadre MT (fournisseurs cat.A) [prix, horizon, conditions de livr.]

Dlgation (si OK) Rgles formelles de rdaction des CdCh Suivis fournisseurs

BD centralise interne achat (capitalisation des expriences par familles d'achats) Fichier fournisseurs

Dfinition et partage des principes de gestion RH (profils postes, analyse des comptences) Plan de formation acheteurs

Analyse systmatique des besoins Approche "clients" contractuelle engage

APPROCHE "BASIQUE" 1

Gestion de l'appro. Achat "passif" (execution)

Focalisation sur traitement des DA Approche Achats par familles techniques Pareto 20/80 sans segmentation

Approche "approvisionnement" Ngo. pour montant > X Kf

Mise en place et respect procdure de DA standard - Pas de relations formelles directes avec les utilisateurs

Bureautique de base Applic. Spcifique / module ERP Achats Traitement des DA et Commandes

Identification des acheteurs (meilleure utilisation des comptences existantes)

Simple identification des clients internes

NIVEAUX Contribution gnralePolitique achats / Leviers internes

Politique / Leviers

Fournisseurs

Processus / Procdures /

Pratiques

S.I.A. (systmes d'inform. et

d'aide aux dc.)

R.H. Achats (collaborateurs)

Comm. Interne / Externe

(Relations Utilisateurs)

OPTIMISATION

5Performance achat de l'entreprise "partage" Fonction Achats "pilote" Achats reconnus et sollicits

Matrise de TOUS leviers Clients internes et prescript. impliqus Stratgie achat dans la Stratgie Gnrale

80% Fnrs en partenariat Co-dveloppement Innovation Alliances stratgiques

Certification (type ISO) de l'ensemble des processus achat (Don Achtas et autres services)

Systme gnralis Extranet ET Internet (utilisation des applications Web)

Collaboration tous services Approche gnralise contractuelle

Plan de communication gnralis (toutes cibles DONT Fnrs "panliss")

ENTREPRISE "ACHETEUSE" (tous services)

4

Intgration des Achats dans la conception de produits / affaires Approche contractuelle Participation Achats au "business"

Actions Leviers amont Standardisation Approche C.C.O. Make-or-Buy Participation Achats aux quipes projets Sourcing technologique Approche internationale globale e-sourcing

Idem + Plans de progrs formaliss Partenariat sur dveloppement de produits Approche "panel" gnralise

Audits priodiques systm. internes et externes Procdure(s) dtaille sur conception et dveloppement produits / affaires (tous services)

Contribution la BDD par les tous acteurs HORS Achats e-procurement

80% des acteurs Achats au standard Formation/information des utilisateurs et prescripteurs Mise en place acheteurs Amont Mobilit interne

Chantiers-pilote achat-amont (suite) Participation Achats active aux groupes projet / affaires Plan de communication formel Actions Fournisseurs de "motivation"

OPTIMISATION "INTERNE"

3

Gnralisation de l'approche achat aval Fonction Achats reconnue

Segmentation (dt Hors Production) Politique achat diffrencie Analyse des marchs achats Globalisation externe Externalisation partielle Internationalisation progressive

Mise en concurrence systmatique Constitution d'un panel fournisseurs (cur) Contrats-cadres / partenariat opration. [approche cot global] Diminut. programme des fournisseurs

Manuel Achats Fiches de procdures diffuses et appliques Audits internes Audits et pilotage fournisseurs (AQF)

BDD relationnelle gnralise (Intranet Achats) Base de donnes propres marchs / sourcing Utilisation sites Internet

2/3 des acteurs correspondent aux profils Formation Recrutement Mise en place de marketeurs-achat

Manuel de procdures achat diffus Politique achats diffuse (DG, utilisat., fnrs partenaires) "Chantiers-pilote" sur CdCh dfinis avec utilisateurs

DES ACHATS

2

Dbut d'utilisation de leviers aval identifis Processus achats reproductibles

Segmentation formelle du portefeuille Dfinition politique d'achat gnrale Globalisation Planification des besoins

Mise en concurrence et Contrats-cadre MT (fournisseurs cat.A) [prix, horizon, conditions de livr.]

Dlgation (si OK) Rgles formelles de rdaction des CdCh Suivis fournisseurs

BD centralise interne achat (capitalisation des expriences par familles d'achats) Fichier fournisseurs

Dfinition et partage des principes de gestion RH (profils postes, analyse des comptences) Plan de formation acheteurs

Analyse systmatique des besoins Approche "clients" contractuelle engage

APPROCHE "BASIQUE" 1

Gestion de l'appro. Achat "passif" (execution)

Focalisation sur traitement des DA Approche Achats par familles techniques Pareto 20/80 sans segmentation

Approche "approvisionnement" Ngo. pour montant > X Kf

Mise en place et respect procdure de DA standard - Pas de relations formelles directes avec les utilisateurs

Bureautique de base Applic. Spcifique / module ERP Achats Traitement des DA et Commandes

Identification des acheteurs (meilleure utilisation des comptences existantes)

Simple identification des clients internes

SSuurr llaa mmaattrriiccee ddee mmaattuurriitt pprrsseennttee ccii--ddeessssuuss,, llee nniivveeaauu ddee mmaattuurriitt mmooyyeenn ddee nnoottrree

eennttrreepprriissee vviirrttuueellllee mmooyyeennnnee eesstt ddee 22,,55.. On peut donc en synthse considrer que le panel moyen objet de ltude a mis en place la fonction

et les quipes Achats dans les entreprises de manire encore assez cloisonne, aussi bien en interne quavec les fournisseurs stratgiques sur des objectifs quantitatifs.

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -22-

Il ny a que peu dentreprises qui ont dj entam une dmarche plus mature avec notamment les moyens pour mesurer leur performance et pour mieux communiquer sur la valeur ajoute apporte.

Notre conclusion pour les Achats en 2005 : Des discours aux actes ! .

Dans tous les cas, la matrice de maturit peut devenir loutil de rfrence de la matrialisation du projet dentreprise Achats. Mais elle ne peut tre en soi une garantie de succs.

Pour reprendre les termes dHenri Irrthum, ex-Duponts VP Global Sourcing & Logistics and C.P.O. [7], quelques principes-cl doivent toujours prsider un tel projet dentreprise achats : Form a guiding group coalition (ide de groupe projet), Create a vision and develop strategies for achieving (ncessit dune approche projet visionnaire et fdratrice), Take the corporate vision and apply it to procurement (positionnement clair des Achats en contribution directe au business ), Communicate the vision Empower others to act on the vision (communiquer, changer les systmes et structures bloquants , encourager la prise de risques), Create short-term wins (dmontrer, rendre visible, fdrer), et Consolidate improvement and produce more change (une fois la crdibilit tablie dfinitivement).

Ce sont les tapes cl du management du changement adaptes aux Achats et dcrites par John P.

Kotter (Harvard Business School) [8], car il ne peut y avoir doptimisations majeures sans une telle conduite progressive de lvolution des mthodes et du management.

En avanant ainsi, la culture achat peut se diffuser dans toute lentreprise : le directeur Achats et

ses quipes deviennent moins des oprationnels de faon quasi exclusive, mais les animateurs dun plan de progrs partag. A l examen de beaucoup dentreprises mme importantes, dont celle de lchantillon, il reste encore du chemin parcourir

OB HEC Dpartement M.I.L. - 11/01/2005 FP KeyCorporateSolutions

[7] Voir IRRTHUM Henri, Eight Steps to Transforming your Procurement Organization , Seminars & Courses, Bettermanagement.com, 2003

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005 [8] Voir bibliographie.

-

Performances Achats 23

BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE

ARTHUR ANDERSEN (Olivier Chatin, Franois Beloeuvre, Hugues Verdier) et HEC MANAGEMENT (Olivier Bruel et Vronique Malleret), Comment mesurer la performance aux Achats ?, L'Expansion Management Review, Hiver 1994,

ASSOCIATION CESA ACHATS, Fonction Achats : la communication au service de la performance , Editions dOrganisation, 1999,

BENARD Christine, Piloter la performance achats de faon dynamique , Revue Internationale de lAchat, Vol. 14, N 3-4, 1994,

BRUEL Olivier, Politique d'achat et gestion des approvisionnements, Dunod-Entreprise, Paris, 3 dition, 1999,

BRUEL Olivier, Mesure de performances et systme de pilotage des achats , sous-chapitre 13.1.2., in Guide des Achats et des Approvisionnements, Les Rfrentiels DUNOD, mise jour permanente,

COSTELO Kevin, Managing Spend for significant Bottom-line Results , Montgomery Research Inc., ASCET, Vol.5, 2003,

DESMA, La Mesure de la Performance Achats , Recherche collective (DESMA17, 27A et 27B), E.S.A. Grenoble, 2002,

DESMA, Evaluation et contrle de la Performance des Achats , E.S.A. Grenoble, Juin 2002,

ELLRAM Lisa M., "Total Cost Modelling in Purchasing", CAPS (Center for Advanced Purchasing Studies, N.A.P.M. (Arizona State), 1994,

FEARON Harold E. & BALES Bill, Measures of Purchasing Effectiveness , Center for Advanced Purchasing Studies, 1997, Focus study

HAUSMAN Warren H., Supply Chain Performance Metrics, Department of Management Sciences & Engineering, Stanford University,

IRRTHUM Henri, Eight Steps to Transforming your Procurement Organization , Seminars & Courses, www.Bettermanagement.com, 2003,

KAPLAN Robert S. & NORTON David P., The Balanced Scorecard Measures that Drive Performance , Harvard Business Review, January-February 1992,

KAPLAN Robert S. & NORTON David P., Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System , Harvard Business Review, January-February 1996,

KAPLAN Robert S. & NORTON David P., Le tableau de Bord Prospectif , Editions dOrganisation, 2001,

KOTTER John P., Leading Change, Harvard Business School Press, 1996,

KOTTER John P. & COHEN Dan S., The heart of Change, Harvard Business School Press, 2002,

LEENDERS Michiel, FEARON Harold E., FLYNN Anna E. & JOHNSON P. Fraser, Purchasing & Supply Management , MacGraw Hill / Irwin, 2001,

MARCEL Claude et NASSOY Brice, Stratgie Marketing de l'achat industriel, CDAF, Bibliothque de l'Approvisionnement, 1985 (puis)

MENDOZA Carla, DELMOND Marie-Hlne, GIRAUD Franoise, LNING Hlne, Tableaux de Bord et Balanced Scorecards , Groupe Revue Fiducire, 2002,

MONCZKA Robert M., CARTER Phillip L. HOAGLAND John H., Purchasing Performance: measurement and control, MSU Business Studies, 1979,

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

-

Performances Achats -24-

MONCZKA R. M., HANDFIELD R.B. & TRENT J.T., Purchasing & Supply Chain Management , SouthWestern College Publishing, 2 ed, 2001

MENDOZA Carla & ZRIHEN Robert, Le tableau de bord : en VO ou en version amricaine ? , R.F.C. 309, Mars 1999,

MENDOZA Carla & ZRIHEN Robert, Du balanced Scorecard au tableau de pilotage , LExpansion Management Review, Dcembre 1999,

PERROTIN Roger, Le Marketing Achats. Stratgies et Tactiques, Editions d'Organisation, 3me d., 1999

PERROTIN Roger, Nouvelles Stratgies dachat : sous-traitance, coopration, partenariat , Editions dOrganisation, 1997

POTAGE Jean, Les Achats THOMSON-CSF : vers un ncessaire modle de maturit , Revue Internationale de lAchat, Vol. 18, n 2, 1998.

Varii auctores, Guide des Achats et des Approvisionnements Stratgie, Techniques, Procdures , Les Rfrentiels DUNOD, mise jour permanente

OB / FP - Working paper Groupe HEC Dpartement MIL v4 - 20/01/2005

FONCTION ACHATS: MESURE ET PILOTAGE DES PERFORMPLANIntroductionPartie I: Problmatique de la Mesure des PerforPartie II: Etalonnage de la Pratique des EntrepConclusion gnraleBibliographieAnnexe

FONCTION ACHATS: MESURE ET PILOTAGE DES PERFOROlivier Bruel, professeur au Groupe HEC, DparteFrdric Petit, consultant, KeyCorporateSolutionI.1 Mesurer les rsultats ou les processus?I.2 Les rfrentiels de performance utilissApproche historiqueApproche par benchmarking interneAproche par benchmarking externe

I. 3 Vers un modle de progression moyen-termePartie II: Etalonnage empirique de la Pratique II.1 Pourquoi ce benchmarking?II.2 Mthodologie de rechercheII.3 Vision et contribution stratgiques de la dII.4 Vision oprationnelle \(court-terme dune II.5 Contexte organisationnel et relations avec lII.6 Politique achat et leviers internesII.7 Politique Fournisseurs et leviers externesII.8 Mesure des performances: systmes et pratiII.9 Management des ressources humaines AchatsII.10 Communication interne et externe des AchatsII.11 Conclusion\(s\) de letude terrainPartie III: Conclusion et Perspectives

BIBLIOGRAPHIE