建築行政へのBIM展開の考察...BIMによる図面作成の差異に着目し、各...

Transcript of 建築行政へのBIM展開の考察...BIMによる図面作成の差異に着目し、各...

(寄稿文)51

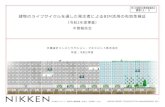

建築行政への BIM展開の考察― 建築確認検査業務への BIM の応用とその展望 ―

国立研究開発法人建築研究所建築生産研究グループ上席研究員 武 藤 正 樹

1.はじめに

実務レベルでの BIM 利用の成果が報じられ始め、国土交通省大臣官房官庁営繕部が BIM による建築設計の試行を始めるなど、後に「日本の BIM 元年」と呼ばれた 2007 年からの 10年間、BIM の利用は進歩と発展を遂げ、今では、建築実務における BIM の利用も一般化しつつあると言える。海外では、政府による BIM 利用の推進や義務化に向けた取り組みを着実に進めている中、建築許可、建築確認といった建築行政手続きの中に BIM を取り入れており、わが国においても、電子申請による建築確認手続きが動き始め、一部の指定確認検査機関で BIM を応用した建築確認手続きの合理化を図ろうとする取り組みが現れてきた。本稿では、 建築研究所における建築確認検査業務への BIM の応用に関する研究結果を踏まえ、これらの動向をレビューし、わが国における建築確認検査業務への BIM の応用の方向性について検討をしてみたい。

2.わが国の建築確認手続きの電子化と BIM 応用の研究開発

(1)研究開発の経緯建築確認において、対象となる建築物

の設計上の情報が申請図書に漏れなく記載されるとともに、その記載内容について十分な整合が図られていることが申請者側に求められるのは言うまでもないが、2006 年改正建築基準法の施行により、審査の厳格化と合わせ、申請図書の保存期間が 15 年に延長となったことは、審査者側の負担を一層大きいものとした。この状況を受け、主として4号建物を

対象とし、ペーパーレス化による図書保存の容易化を目的とした電子申請による建築確認手続きが、2014 年 12 月からスタートし、2015 年1月には、電子申請による確認案件の第1号が現れるに至った。その電子申請の実施に向けた検討は、 建築行政情報センター (ICBA) に設置された「建築確認電子審査・図書保存

研究会」(座長:沖塩荘一郎・東京理科大学名誉教授)で行われ、「建築確認検査電子申請等ガイドライン」としてその成果がまとめられている。その検討と並行して、建築確認手続き

に BIM を応用する技術的検討(個別重点課題「建築物の技術基準への適合確認における電子申請等の技術に関する研究」(H24-26))が 建築研究所で行われた。この課題は ICBA における検討と連携し、ICBA の検討する電子申請基盤上で、 建築研究所が BIM 応用の技術を研究開発するという流れである。前述のように、2006 年改正建築基準法の施行による建築確認検査業務の隘路が、「図書保存」と「整合性の確認」の2点であるとすると、ICBA は図書保存の解消の、建築研究所は整合性の確認性向上の目的で検討が進められた。BIM の特長は、1つのモデルの情報を

共有して図面や図書の作成を進めることで、作られる図面や図書の整合性が高まるという点である。そのため、今までのように平面図、立面図等々を都度作図するようなことが無くなり、図面間の不整合が少なくなると考えられ、建築確認手続きに BIM を活用することは、不整合の確認のための労力を大幅に削減できる可能性があると言える。一方で、建築確認手続きへの BIM 技術の実装の可否、困難度もまちまちであることから、今後の展開を考える上で、BIM を利用することによる隘路解消や利便性に関する期待や効果を踏まえた段階的な技術開発が不可欠である。そこで、 建築研究所では、紙図書による申請、電子申請の発展過程を踏まえ、段階的に BIM の特長を活かすことのできる開発過程を「開発ステップ」として整理した(図-1)。「開発ステップ」は大きく3段階に分けられ、ペーパーレスの段階を Step1、諸外国が開発を目指す自動審査の段階をStep3 とし、その中間段階を Step2 とし図-1 開発ステップのイメージ

(寄稿文)52

た。その上で、CAD による図面作成とBIM による図面作成の差異に着目し、各ステップを細分化し提出図書の整合と、各段階における BIM への期待について整理をした。この整理から分かったことは、BIM モデルによる自動審査のみを開発目標としなくとも、Step1 や Step2 の段階でも相当の図面の整合性確保と、審査内容の情報化による精度の良い審査の可能性があることであった。 建築研究所では、開発ステップごとの評価を踏まえ、整合性の確認容易性を高めることのできる中期的な達成目標として、従来の図面に加え、申請対象物の属性情報を活用して審査を支援する方法となる「Step2+」を定め、必要な技術仕様を検討した1)(表-1,2)。

(2)Step1+を実現する事例の出現とさらなる検討体制

建築研究所の課題が終了して1年を経た 2016 年9月、BIM を利用した建築確認手続きの第1号案件が審査済みに至ったとして、フリーダムアーキテクツデザイン㈱、㈱住宅性能評価センター、㈱大塚商会、オートデスク㈱の4者より記者発表がなされた2)。これは、BIM を用いた建築物の設計を行い、申請図書を紙図書や PDF ファイルに出図することなく、BIM モデルのまま確認審査機関に提出するというもので、BIM が出図する図面間の整合性の蓋然性に期待をするStep1+ に相当する技術と評価できるものである。この事例の最大の特長は、通常の電子申請では申請者側が出図したものを審査者側に提出するところを、あえて申請者側で出図せず、審査者側で出図するというところで、出図してしまうことで出図元となる BIM との関係性が途切

れて、整合性の蓋然性が失われることを防いでいる(図-2)。一方、この方法によると、提出する図

面に対して、電子申請で求めている申請者側の図面ファイルに対する電子署名が付与できなくなることから、BIM モデルデータを用いた審査を事前相談の形で事

実上行い、審査が完了した段階の出図データを審査者側が申請者側に発行し、通常の電子申請の手続きに乗せるというプロセスを開発した(図-3)。BIM の国際規格原案や技術普及を検討

する buildingSMART Japan( 旧 IAI日本)では、建築確認で用いられる床面

図-2 Step1+を実現する建築確認手続きの事例における法規チェックの流れ3)

表-2 BIMによる設計を前提とした、開発ステップ

に対する期待と開発目標

表-1 開発ステップの概要

(寄稿文)53

積や建築物や居室等の用途等の属性情報を、BIMモデルの共通フォーマットであるIFCの属性として定義し、複数のソフトウェア間で発行し引用しうるかの検定を始めて、合格するソフトウェアも現れている。このような動きを踏まえて、 buildingSMART Japan の意匠設計小委員会に、法規 WGを設置し、BIM で取り扱うことのできる建築確認に関わる情報を、設計者と審査者との間で流通させる仕組みについて検討を進めている。

3.海外の開発事情を踏まえた、わが国の BIM 建築確認の展望

BIM を用いた建築確認手続きの先進事例として、シンガポール政府の BIM e-submission が有名である。とりわけ、シンガポールの BIM 建築確認は、BIM モデルの属性情報を用いて自動で法適合判定をするものとの理解がある。シンガポールでは e-Plan Check とい

う BIM モデルを用いた自動審査システムを開発して、申請前の事前確認用として用いて、シンガポール建設局(BCA)が行う実際の建築物単体の法適合審査は、あくまでも、2次元図面表現での審査を行っている。2013 年から始まった BIM e-submissi

on では、電子申請基盤である CORENET のファイル転送容量の制約から、BIM ソフトウェア上の作図要領を「Building Information Modeling(BIM)e-Submission,Architectural Guidelines(旧ガイドライン)」として定め、2016 年 10 月までは BIM モデルから作図した pdf ファイル等の軽量フォーマット(light weight format)を申請図書として提出させていた。現在は、旧ガイドラインの規定を、「Code of Practice(CoP)」で新たに定め、BIM ソフトウェアの独自フォーマットによる提出を原則としている4)(図-4)。韓国政府も、シンガポールと同様の建

築確認を行っており、韓国政府が運営する電子申請基盤の SEUMTER 上で BIM を利用した建築確認手続きを一部で行っている。こちらも審査の基本は2次元表現の図面であり、一部の行政庁で任意の BIMモデル提出を認め、図面上で確認が困難な部分を3次元表現で確認するという方法を実施している。BIM モデルファイルから自動審査する方法についても研究を進めており、シンガポールの e-Plan C heck に似た BIMモデルを用いた自動審査システム、提出用2次元図面表現の自動出力等、手続きに関わる作業の省力化を可能とする技術を開発している(図-5)。 buildingSMART Japan の上位組織

である、buildingSMART Internationalでは、建築確認部門での BIM 利用の検討部会である Regulatory Room が設置されていて、建築確認検査業務での BIM 利用の方向性や、自動建築確認について検討を進めている。2014 年に開催された Regulatory Room の会議で、これから建築確

図-3 Step1+を実現する建築確認手続きの事例におけるワークフロー3)

図-4 シンガポールのBIM確認申請の申請者手続きフロー出典:Building Information Modeling(BIM)e-Submission,Architectural Guidelines

(寄稿文)54

認に BIM を導入したい国々が持つ困難性について次のような指摘があった。バルト三国の一翼をなすエストニアは、

電子政府を実現した国として有名であるが、建築確認については書面での手続きを行っている。この手続きを電子化する検討を進めているが、BIM の普及がまだ十分ではなく、作図表現法の標準や属性情報の定義も不十分という段階であった。エストニアでは、建設業の生産プロセス全般を IT 化する e-construction 構想を掲げ検討を進めている5)。同様の取り組みはフランスでも行われており、建設産業のデジタル化計画(Plan Transition Numérique dans le Bâtiment:PTNB)を推進中である6)。また、フィンランド、ノルウェーなど、

BIM 黎明期にその利用を始め、BIM 先進地域として認識がある北欧の中で、スウェーデンはその取り組みが遅いとされている。その理由として、スウェーデンは地方政府の独立性が高く、国家レベルのガバナンスがとりにくい状況があり、国と地方との役割分担をどうすべきか悩んでいるという。このようなことを踏まえると、BIM 建

築確認を成功に導くための条件には次のようなものが挙げられる。・BIMが十分に普及している。あるいは、普及に向けた施策(推奨、義務化)がある。

・電子申請基盤が整っている。・設計上のBIMガイドライン(作図の標準、情報取扱いの標準、ライブラリ等)がある。

・開発や技術導入に対して国家レベルの関与がある。

わが国においては、建築確認検査業務は特定行政庁、指定確認検査機関が行い、とりわけ、指定確認検査機関においては財団、社団、民間法人とその設立者も様々である。2014 年 12 月からスタートした電子申請による建築確認を受理できる指定確認検査機関は 10 社程度であるとされ、受理できる段階であるが審査実績がまだない社も数社ある様な状況であることから、審査業務に対する取り組み姿勢には、相当の差異があると言え、わが国の状況がスウェーデンの状況と同様であることが思料される。特に、BIM の普及に向けた施策につい

ては、海外諸国における BIM の進展を見ると、次のようなイベントが順次発生し、使用の義務化に至る過程が読み取れる。・BIM利用に関係する国家戦略の策定・先導事例に対する補助(Fund)・懸賞(Award)と成功体験の共通認識化

・公共事業へのBIMの試行・ガイドライン類の整備・教育プログラム、ライブラリ、テンプレート等の利用環境の整備

・公共事業へのBIMの義務化・全部/一部建設事業へのBIM利用の義務化

わが国においては、BIM の利用は、土木分野では CIM という新たなジャンルを掲げ、発注者たる国自ら推進を図る仕組みができているが、建築分野では残念ながら政府によるインセンティブの付与が十分とは言えず、BIM 使用者側の業務プ

ロセスの改善等に関わる自助努力に依拠していると言わざるを得ない。建築設計や建築施工に BIM を用いるこ

とを一般的にするには、BIM を使用する社会的基盤を構築することが必要ではなかろうか。例えば、内閣府が第5期科学技術基本計画の中で、未来の産業創造と社会変革で提示した「Society5.0」では、建築土木分野の情報基盤を次世代 BIM /CIM と定義して、社会制度への実装を目論んでいる7)。この目論見は、世界と比較すれば、BIM 利用に関係する国家戦略の策定が行われたと見ることもでき、BIM を実装した場合の効果についてよく整理をした上で、行政手続きも含め、Society5.0 を実現する先導的な取り組みに対してのインセンティブの付与や試行を行うことができれば、BIM 利用の新たな段階を迎えることができるのではないかと期待する。建築確認分野への BIM の実装を考えた

場合、審査側に様々な主体が関与するわが国の事情を考慮すれば、まずは、審査側の成功体験の共通認識化から取り組むことが良いかもしれない。その場合、BIM の効果として何を期待するかを明確化し、整合性の確保段階である Step1+や、BIM データに含まれる床面積等の算定根拠と算定結果を数量データとして審査側に引き渡すといった、きわめて基本的な情報の交換を行う Step2+ といった、短期に効果の得られる部分を対象として取り組んでゆくことが望ましいと考える。

【参考資料】

1)http://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/epistura/pdf/73.pdf

2)http://www.freedom.co.jp/info/news-160901.html3)フリーダムアーキテクツデザイン㈱資料(AUTODESK

UNIVERSITY JAPAN 2016)に加筆したもの4)https://www.corenet.gov.sg/general/building-

information-modeling-(bim)-e-submission.aspx5)http://e-difice.com/en/6)http://www.batiment-numerique.fr/7) 日本経済団体連合会:IV インフラ・インフォ

マティクスによるパラダイムシフト,Society5.0実現に向けた行動計画~WG報告書集~,2017.2.

http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/010_report.pdf

図-5 韓国のBIM自動審査システム(KBim Assess)