Al Interior del Estado 2014

-

Upload

manuel-cauich-verde -

Category

Documents

-

view

223 -

download

9

description

Transcript of Al Interior del Estado 2014

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado2

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 3

Directorio

EditorialAño 4 No. 11 Enero 2014

DIRECTOR GENERALManuel Cauich Verde

DIRECCIÓN DE EDICIÓNZu Formoso

COLABORADORESAmara Celis CamargoGuadalupe Subiria DuarteRaúl Manzanilla HaasJosé Antonio Ceballos UcMario Alberto Novelo DorantesAntonio Cob Sosa

DISEÑO GRÁFICOGAMMA Proyecto Grá� co

CORRECCIÓN DE ESTILOConsejo Editorial deAl Interior del Estado

OFICINASCalle 57-C #660 x 12,Fraccionamiento Del ParqueCP 97160

VENTAS PUBLICIDAD01 (999) 289 94 [email protected]

Iniciamos un nuevo año. El 2014 es ahora el presente, con nuevas oportunida-des para crecer en todos los aspectos, pero mucho más como seres humanos ¿no le parece amigo lector?

Los propósitos se hicieron. Esperemos que se cumplan, o al menos que dé ese paso tan importante que aún sigue pensando ¿Qué más da?, total, si nos equivo-camos todos los días de este nuevo año son una opción para reiniciar las veces que sea necesario. Arriésguese, en verdad vale mucho la pena.

Como también vale mucho la pena refrendar la invitación para que este año nos siga acompañando en esta aventura cuyo fi n es enamorarlo mucho más de nues-tro bagaje cultural, histórico y natural pues, ¡aún hay tantas cosas que compartir con ustedes!

Por de pronto le presentamos con el mismo júbilo de siempre la primera edición de 2014 de su revista, donde abriremos boca con el sabroso Xix de Sebo, tra-dicional suculencia presente en las corridas de pueblo y seguro que llamará su atención el cómo las manos locales fomentan casas de kankab (tierra roja).

Y como en enero continúan las novenas donde no faltan los “voladores”, le lleva-mos hasta la tierra donde se elaboran las mejores artesanías de pirotecnia: Hala-chó, al igual le platicamos sobre las cabañuelas, ancestral forma de pronosticar el clima.

Viajamos hasta Huhí y Muna, dos municipios encantadores con defi nida voca-ción artesanal y comercial, donde los bolsos y la producción elotera son colum-na vertebral de su economía. ¿Oiga, y usted aún lava en batea? ¿Sabe todo lo que ocurre en torno a una batea?, se sorprenderá de su función multiusos.

Estos y otros materiales que también serán de su agrado encontrarán en esta edición “recién salidita del horno”, y como siempre, le invitamos a sugerir todo lo que usted quiere leer en próximas ediciones.

Encuéntranos:Al Interior del Estado

Síguenos:@alinterior

¡A comenzar el año nuevo con la energía por todo lo alto! ¡Como debe de ser!

Gamboa Serrano y su equipo iniciaron hace 20 años este innovador proyecto, al percatarse que las plagas afectaban los cultivos de chile habanero, pues no podían desarrollarse y mucho menos mantener una producción constante. En cambio, al implementar este sistema, todo el proceso es más fácil ya que cuando las plantas alcanzan el tamaño sólo se trasladan a la zona de explotación, listas para la cosecha.

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado4

Contenido

Tiempo de escuchar al tiempo:Cabañuelas Mayas

Muna:Puerta de entrada de la Ruta Puuc

Halachó, tierra de petardos, voladores y bengalas

Todo ocurre al pie de la batea...

¡Si hay corrida habrá Xix de Sebo! ¡Que Rico!

Catedral de la música trovera:Museo de la Canción Yucateca

Desde Huhí:Las mejores bolsas artesanales

Del 5 al 31 de enero:¡Todos al Mérida Fest 2014!

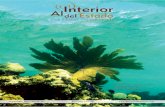

Aktun X’pukil:gema subterránea de Opichén

5

6

8

10

11

15

16

18

22

12E N P O R T A D A :

E N E S T E N Ú M E R O

20

¡QUE CHULOS SE VEN LOS MESTIZOS DE YUCATÁN! El convento corona el horizonte de Izamal, pero conociendo esta parte

de la historia, ¿no le parece imaginar cuán bello lucía Itzamatul con sus calzadas y terracerías, antes de la construcción del Santuario de la Inma-culada Concepción?

14ITZAMATUL

EL CONVENTO QUE DESCANSA SOBRE

Del patio a su mesa: “Mi Huerto Maya” de “Cultivos Santo Domingo”

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 5

Es la herencia más elevada de la cultura maya: la observación del entorno, en especial del comportamiento de las flores, del cielo, de los animales y del color la tierra misma, todo cuanto reporta

el pronóstico del tiempo a lo largo de un periodo anual. Le hablamos del Xok K’iín, las “cabañuelas mayas”.

Para veta de antropólogos, astrónomos y turistas, las cabañuelas aún se practican y de manera más acentuada en el oriente de la entidad. El Xok K’iín (cuenta de los días), es el complejo método de los hom-bres del monte, de cuya buena interpretación se sabrá los tiempos de sembrar, cosechar y otros factores importantes para su sobrevivencia.

Pero no solo se trata de observar el comportamiento del clima duran-te los primeros 12 días el año. Los campesinos también están atentos de los animales y algunos elementos. Por ejemplo, el 1 de enero hay que separar 12 puñados de sal sobre una pita, alineadas de Este a Oes-te, para observar en qué meses habrá humedad y sequía; de acuerdo a si la sal se granuló o se mojó.

Al igual se observa si los pájaros y ratones “escarban” las semillas y si las hormigas en casa andan en línea o se bifurcan, también se pone atención al “yabaknaj” (el tizne en las puntas del huano) y al lle’ev (sere-no), para saber en qué meses habrá neblina Mientras que la coloración de las flores y los frutos de los árboles Ya’axnik, Jabin, Belsink che´ y Ya’axche’, en cada uno de los días representa el viento de cada mes.

Del día maya Cabán es que surge la voz castellanizada “cabañuelas”, porque a los pronósticos del día 16 los llamaban cabanel y eran los de más importancia. Hay que señalar que las cabañuelas “de ida”, del 1 al 12 de enero, no son tan exactas como las “de venida” o del “kisín” (diablo), que van en retroceso y que comienzan el 13 de enero; es decir desde diciembre hasta enero; y contando dos meses en un día; éstas, se dice que son las “buenas”, las exactas.

Del 1 al 12 de enero desde la madrugada se observa el clima de cada día, para saber si habrá calor, frío, lluvia o sequía, en cada uno de los 12 me-ses. En tanto que la siguiente vuelta comienza con diciembre, que es el 13 de enero y en retroceso, de tal manera que el día 24 representa al mes de enero. Y a partir de ahí a cada día le corresponden 2 meses; es decir, las doce primeras horas del día 25 serían enero, y las otras 12 serían Fe-brero y así correlativamente. El día 31 de enero se observa por hora ya que cada hora representa un mes; partiendo desde la madrugada inicia el pronóstico de enero y llegado el mediodía se reinicia con diciembre, hasta concluir con enero y así se cierra el ciclo de la observación.

Si tiene paciencia y escucha a los “grandes”; que desde pequeños aprendieron a guardar silencio en el monte para realizar el acto más elevado de nuestra cultura: la observación, nosotros también pode-mos difundir este legado a nuestros hijos.

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado6

Muna es vértice natural de mu-nicipios bien definidos por sus actividades artesanales,

tales como Santa Elena, Tekax, Oxkutz-cab y Ticul; y representa la puerta de en-trada de la “joya de la corona” del Puuc: el sitio arqueológico de Uxmal, aunque paradójicamente la promoción estatal que recibe es casi inexistente.

Nicho de una rica memoria oral, el mu-nicipio más “elotero” de Yucatán guarda grandes atractivos que esperan ser re-descubiertos. Con un mirador especta-cular que permite divisar los accidentes naturales que forman sus místicas cue-vas, Muna también destaca por sus arte-sanías en madera y hueso, sin desdeñar sus creaciones en hilo contado, que tam-poco ha recibido la difusión necesaria.

Ubicado a 60 kilómetros al sur de Méri-da, la tierra de frescos melones y sandías recibió en 1875 la elevación a categoría de Villa, y un dato interesante para no perder de vista es que en este poblado se instauró el primer cuartel en Yucatán, esto en 1562.

En agosto, para la fiesta de la Virgen de la Asunción, Muna se encuentra al tope con la llegada de los migrantes que prác-ticamente costean la celebración popu-

lar, adornando en coordinación con la alcaldía, las capillas de San Bernardo, San Mateo, San Sebastián, La Soledad, Santa María y San Andrés.

Actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento mucho más ordenado que el que se tenía anteriormente; sin embar-go, enfrentan un serio problema para ba-jar recursos ya que es un municipio cata-logado con algo poder adquisitivo debido al número de su población migrante que se encuentra en los Estados Unidos.

Por otra parte, a través del Ayuntamien-to de Muna, que encabeza Pedro Ricardo Calam Farfán se han logrado recursos mixtos, es decir inversiones en las que interviene el Estado y la Federación, para la construcción de obras y mejoras en in-fraestructura, así como de tipo social.

Calam Farfán, casado con Rita Inés Duarte Solís desde hace 23 años y con quien tiene tres hijos: Jessica, Ricardo y Adriana, además de educar a su sobrina Lisa; es ingeniero agrónomo y durante toda su vida ha formado parte del Parti-do Revolucionario Institucional.

Antes de ser alcalde, trabajaba como prefecto en una escuela secundaria y

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 7

MUNA:Puerta de entrada de

la Ruta Puucatendiendo sus parcelas, además de realizar sus tareas como Jefe de man-zana, cuando llegó el tiempo de elec-ciones fue sorprendido por el llamado de su partido y hoy rige el presente de esta población.

Nosotros le pedimos que vuelva los ojos al sur del estado y aprecie a Muna, que se mueve al compás de la Falla de San Andrés, como se mueve el espíritu de su gente que dice ¡aquí estamos!

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado8

HALACHÓ, TIERRA DE PETARDOS, VOLADORES Y BENGALAS“Ya está comenzando la fiesta del pueblo, ya los voladores lo están anunciando”

¿Qué fi esta popular habría sin el es-truendo de petardos?; ¿qué campaña política sería si el candidato no hace su recorrido fl anqueado de “cuheteros” que revientan “voladores” entre la multitud? Y en las novenas, ¿cómo sabríamos de su comienzo o su fi n, sin el mágico rui-do de los artículos elaborados en forma tradicional?

En Yucatán las fi estas más bonitas, las procesiones religiosas, las ferias y todo evento que convoque a la comunidad “se calibran” con base en dos elementos principales: una buena “reventada” de “voladores” y una excelente orquesta. En lo relativo a la producción de artículos explosivos, los de gran fama tienen son de Halachó.

Con una tradición de más de 100 años, el municipio vecino de Campeche, que también destaca por su artesanía en guano y elaboración de sombreros, es el principal proveedor de petardos, co-hetes, voladores y demás artefactos de-tonantes que son el alma de vaquerías, charlotadas y sinfín de encuentros po-pulares. Los “maestros cuheteros” ela-boran todo lo que se “revienta” para las fi estas de Santiago Apóstol y Santa Ana, custodios de la localidad.

Elaboran artículos que a simple vista son similares, pero cada uno tiene un signifi cado diferente en el ruido que producen; desde avisar el inicio de una procesión o cuando falta gente para ma-tar un cochino, por citar algunos ejem-plos. Pero, ¿En qué momento Halachó destaca como referente de artesanía ex-plosiva? Esta actividad ya se practicaba desde la Colonia, pero se desarrolló lue-go del ocaso del oro verde, cuando la lo-calidad se especializó en explosivos para

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 9

las fiestas de las poblaciones vecinas, es-pecialmente de Cuch Holoch, Maxcanú, Tekax, Tixkokob y Tixpéhual.

Las herramientas de trabajo de los “cu-heteros” son sencillas: “atacadores”, ban-cas de hilados de caña, puyas y cucha-ras, con los cuales tomarán forma los “voladores”, crucetas, luces de bengala, largueros, mariposas, petardos, silbatos, torbellinos, cascadas, cipreses, “hiladi-tas”, morteros, “toritos”, voladorcitos y “bombitas”. Y no puede faltar el horno para secar el “tajonal”, fibra que se em-plea para formar los “voladores”.

La producción de voladores y petardos se mide en “gruesas”, cada una pueden contener hasta 140 unidades y su precio oscila entre los 300 y 500 pesos y de 80 a 100 pesos respectivamente. Ahora que si los busca de colores para dar mejores luces el costo se incrementa.

En enero, los “voladores” son esenciales en ferias y novenas que continúan en honor a los Santos Reyes y las diversas advocacio-nes de la Virgen. Y aunque todo el año se escuchan por doquier, los meses de mayor demanda son diciembre, enero y febrero. ¡Qué bonita tradición para contar!

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado10

El ritual comienza muy temprano: ya se juntó la ropa desde un día antes. Como era de esperarse, la jerarquía

doméstica “dictamina” que se lavará prime-ro la del señor de la casa.

En la batea, espacio donde pasa la mayor parte de su tiempo la mujer local, ya están dispuestos los paquetitos de “Azul”, (la de un Ancla), el pedazo de sabucán para tallar el “kiridz” de los cuellos, el sosquil alboro-tado cual nido de Yuya y el jabón Princesa.

La batea es el espacio para “ponerse al día” de lo acontecido en el pueblo. Usted verá en los solares una colocación “estratégica” de éstas, porque las mujeres no solo lavarán también se quejaran de la “carestía” de la vida, confesarán lo inconfesable, “y todo se quedará en la batea”, aunque eso no ocurra.

Desde el punto de vista antropológico, la batea ofrece una veta de información acer-ca del modo de vida, costumbres y pensa-miento de las localidades mayas. ¿Usted sabía que la principal “probanza” por la que pasa una jovencita para autorizar su casa-miento es su desempeño para quitar “lo chempó” de la ropa en la batea?

Las peleas con el esposo, el rechazo de la suegra, las palabras “duras” del hijo rebelde, la prohibición para ir al baile; todo se des-ahogará en un llanto desenfrenado al pie de la batea. Lavar “a moco tendido” sobre la ropa es más común de lo que usted creería.

De granito o de madera, las bateas son algo más que un objeto para lavar ropa. Ahí

también se baña a los niños a “jicarazos”, se despluma el pavo o la gallina luego de sancocharlo, se coloca el venado de la cacería para lavarlo con naranjas agrias, por aquello del “c’omó”.

Dicen que una lavadora “inteligente” nunca competirá con la batea. La máqui-na que el hijo que se “superó” en la ciudad le regala a su progenitora el 10 de mayo, permanece arrumbada con su “náilon” dentro de la casa, pues la ropa no puede quedar realmente limpia sino se talla.

Fascinación de los “gringos” que las consiguen para pieza de ornamentación en sus patios coloniales, las bateas son, sin duda, elemento de identidad y nos-talgia por una niñez que no volverá.

Todo ocurre al pie de la batea…

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 11

Las fi estas del interior del estado no se podrían entender sin la presen-cia de las muy particulares exqui-

siteces culinarias que enmarcan la oca-sión más importante de una localidad; donde toda una población se vuelva con actos sagrados y profanos para honrar al santo patrono o patrona.

Aparte de la muy concurrida corrida, donde los que se robarán las palmas serán los borrachitos del pueblo lan-zándose al ruedo a mostrar su espíritu temerario, para terminar dando “pena ajena” al ser rescatados por los custodios municipales, también se realiza el ya tra-dicional “Torneo de Lazo” (k’asbicheo), que con “Dianas” es ocasión para que las autoridades, mayordomos de la fi esta y demás fi guras principales den el tan es-perado “paseíllo”.

Las corridas y torneos de lazo, son la centralidad de la parte profana de una fi esta patronal, y los habitantes no solo acuden a “gustar” a los toros y los caba-llos, sino que estas actividades también servirán para interactuar con gente de localidades vecinas, donde las mucha-chas “casamenteras” y los jóvenes que “ya tienen con qué mantener a una mu-

jer” se aparecen intercambiando mira-das a cada ¡oleeeee! que resuena.

Con decirle que nadie se retira de la co-rrida sin haber obtenido la dirección de algún prospecto o haber sido invitado a la próxima fi esta del pueblo vecino. Y luego de la corrida, cuando la gente comienza a diseminarse y abre paso el baile con música viva, es característica la puesta de la mesa para la venta al me-nudeo del animal sacrifi cado.

Entonces las mujeres de la comunidad, acompañadas de comadres, compadres, nueras, nietos y vecinos comienzan el “estira y afl oja” para pedir todo lo que requiere la preparación del Chocolomo. Y en una paila, usted verá un peculiar sancocho que arde en brasas bíblicas y cuyo olor es inconfundible, ¡es el Xix de Sebo!, si usted nunca lo ha probado, sepa que el “Xix” (vísceras, seso y pan-za) es “la chicharra de res”.

El “Xix” se come hirviendo pues ya frío se “enseba” y como que ya no es lo mis-mo. Acompañado de frijol “cabax” o colado de a chorrito de manteca, esta delicia se prepara en tacos de tortilla torteada acompañados de una salsa de

chiles habaneros y tomates asados he-chos “puch” toscamente y un curtido de cilantro y cebollas con naranja agria.

Si usted no se “baña” el brazo de salsa al comer Xix usted no lo comió, y si en algún momento le dicen “tu Pirix con Xix” no se ofenda, se lo dicen de cari-ño, tal como cuando le dicen “tu nariz con Xix” que no es un insulto tan grave, aunque alude a esta delicia que se sigue preparando los viernes en algunas car-nicerías de colonia.

¡Si hay corrida, habrá Xix de Sebo! ¡Qué rico!

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado12

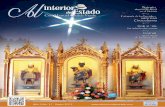

¡Qué chulos se ven los mestizos de Yucatán!

Más allá de la indumentaria, los habitantes del interior del es-tado guardan un universo de

costumbres vinculados con su vestir, que igual trasciende el hablar, a través de códigos culturales que pueden com-prenderse y dominarse cuando se ha na-cido y crecido en esta bondadosa tierra. Y este aspecto, también es componente de lo que se conoce como: “la cultura mestiza”.

Aunque cada vez es menos común ob-servar como estampa cotidiana el traje que caracteriza al hombre y la mujer de nuestra tierra, pues ahora “lo típico” re-dunda en “lo folclórico”, o lo que uno se “tiene que poner” cuando hay vaquería de gala en el pueblo o en el “lunes regio-nal” de un carnaval, lo cierto es que está en nosotros que perviva el uso de la in-dumentaria que nos distingue, y no por “folclorismo”, sino por reafi rmar nuestra identidad, eminentemente mestiza.

Ya no vemos a las parejas sentadas en el brocal del pozo, paseándose en la plaza

del pueblo o en los cómplices asientos “tú y yo”, vestidos de hipil y traje claro. Atrás quedó la cotidiana estampa de las niñas con sus ternos para ir a misa o pasear en domingo; en contraste, nues-tros “niños modernos” lloran a mares cuando se les enseña el traje “típico” que deberán ponerse en el Hanal Pixán o en cualquier festival escolar.

En la gente joven, que hasta hace algu-nos ayeres salía a “noviar” con el traje mestizo durante las corridas de la fi esta patronal, ahora es generalizado el uso de pantalones de mezclilla, camisas cua-driculadas, botas y sombreros norteños, debido a la avasallante infl uencia de la “cultura grupera”, cuya música llegó para quedarse en los pueblos de Yucatán.

Pero la idea es conservar las tradiciones. Cómo recuerdo aquellos días cuando familias enteras caminaban por la plaza de mi pueblo luciendo el traje regional, aunque hay lugares donde todavía se observan. Presentamos imágenes que ojalá sean cada vez más comunes: una

familia que empieza el año con una es-tampa de cariño hacía nuestra tradición indumentaria.

Unos jóvenes enseñan a las niñas que el terno le da un color diferente a la sonri-sa, la policromía de los bordados, el re-bozo, el moño en tonos vivos que trans-miten un mensaje a quienes conocemos nuestras tradiciones. Se trata de portar años de historia, de mujeres artesanas; y en el caso de los hombres el color blanco que habla de la caballerosidad del yuca-teco: la fi lipina con el pañuelo rojo y el sombrero que nos distingue.

Es nuestro traje regional que debiera ser nuestro traje cotidiano. Presentamos a una joven pareja y dos niñas que repre-sentan el presente y el futuro de nues-tra entidad, porque la gente mayor ya es nuestro mayor tesoro.

Y usted, ¿cuándo fue la última vez que se “vistió” de mestizo ó mestiza? ¿Nos ayuda a difundir esta bonita tradición en los más pequeños?

“Ellas deslumbran con polícromos bordados, altivez, donosura y rítmico campaneo al caminar; ellos con el golpeteo chillante, persistente y varonil de sus alpargatas, como

buenos morenos guachapeadores… ¡son los mestizos de Yucatán!”

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 13

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado14

EL CONVENTO QUE DESCANSA SOBRE ITZAMATUL

Cuando escuchamos la palabra Izamal, seguro pensamos en un muy visitado destino colonial y

religioso, pero la primera imagen que nos viene a la mente es el Convento Franciscano, carta de presentación tu-rística de este Pueblo Mágico. Y es que como sucede con toda ciudad colonial, antecedida por un importante centro urbano en la época precolombi-na, sus conjuntos arquitectónicos euro-peos se asientan sobre centros ceremo-niales que fueron dedicados a deidades mesoamericanas.

Izamal no es la excepción, y pocos se imaginan cómo lucía en su época de es-plendor ¿Se imagina hacer un ejercicio mental que desaparezca al Convento para admirar en toda su extensión a la gran ciudad maya?

Ahora solo podemos hacerlo de manera “fraccionada”, pues como comprenderá

con la traza urbana de las ciudades co-loniales la urbe con-quistada fue desman-telada en casi un 40 por ciento, y con las mismas estructuras pétreas se erigió el Convento que albergó a la Orden Fran-ciscana, como hasta la fecha.

No obstante, queda el recuerdo de cómo pudo ser la gran mole que ocupó el centro ceremonial, gracias a que aún son visibles vestigios de sus estructuras “satélite” como: Kinich Kakmó, Papol-chac, Tu’ul, Humpictok, Chaltunhá y Kabul, que comunicaban a la gran ciu-dad maya de Itzamatul hasta el poblado de Aké y Kantunil.

Contiguo al observatorio de Kinich Kakmó, otro Sacbé comunicaba sus plataformas con un gran edificio de extensas terracerías donde consideran los especialistas se celebraban danzas para honrar a Itzamná. Su nombre era

Paa Hol Chac o Papol Chac (“Casa lle-na de Relámpagos” ó “morada de los Sacerdotes de los Dioses”), conectado con Kabul.

Aunque apenas ahora comienzan las labores de consolidación del INAH en estas estructuras, apenas se perciben sus detalles, pues la traza de las calles y la edifi cación de las casas para los avecindados españoles, requirió el des-mantelamiento de las mismas, que hoy se buscan restaurar.

Ahora, el Convento corona el horizonte de Izamal, pero conociendo esta parte de la historia, ¿no le parece imaginar cuán bello lucía Itzamatul con sus cal-zadas y terracerías, antes de la cons-trucción del Santuario de la Inmaculada Concepción?

“Kabul, localizada en la propiedad privada del Centro Cultural y Artesanal Izamal en la calle 31 del Centro.”

Existe un lugar en el Centro His-tórico de Mérida, donde puede emprender un viaje idílico al ro-

manticismo “del bueno”, un templo ar-quitectónico que rinde tributo a los hom-bres y mujeres que han puesto el nombre de Yucatán en alto con su música y sus melodías; le estamos hablando del seño-rial Museo de la Canción Yucateca.

Parece que fue ayer, exactamente un 18 de noviembre de 1989, cuando en el predio marcado con el número 437 de la calle 57 del centro, el Museo abrió sus puertas por gestión de Rosario Cáce-res Baqueiro de Manzanilla, la nieta de “Chan Cil”, el compositor Cirilo Baquei-ro Preve. Por cierto, la mayoría de los óleos que guarda el recinto musical son de la autoría del artista yucateco Alonso Gutiérrez Espinoza.

Singular por muchos motivos, el Museo es único en su tipo en el país. La vieja mansión colonial de finales del siglo XIX, guarda más de 60 óleos de poetas, compositores, intérpretes e impulsores de la música local, cuyas raíces provie-nen de Cuba, Sudamérica y España. También exhibe cancioneros, instru-mentos, cartas de puño y letra y partitu-ras originales e incluso la bala que pre-suntamente mató a “Guty” Cárdenas.

La catedral de la trova, se estructura en salas temáticas por orden cronológico que permiten un repaso de los ante-cedentes, la historia y los principales exponentes del género. Además de un escenario al aire libre, una concha acús-tica donde se realizan veladas bohemias y conciertos así como una sala de confe-rencias. También cuenta con glipoteca, videosala, cafetería y una tienda para adquirir “souvenirs”.

Usted ya sabe que la música de trova está catalogada como patrimonio cultu-ral inmaterial de la entidad, y es por ello que en el Museo ocupan un espacio muy importante los bustos de sus principales exponentes; Ermilo Padrón López, Juan Acereto, Armando Manzanero, Pastor Cervera, Ricardo Palmerín, Guty Cárde-nas y “Chancil”. Pero eso no es todo, el

Catedral de la música trovera: Museo de la Canción Yucateca

Museo también ofrece recitales de tro-va en su patio principal que está flan-queado por las magníficas esculturas de Palmerín, Pepe Domínguez y “Guty”.

Dirigido por la “Asociación Civil Mu-seo de la Canción Yucateca”, la casona que alberga el recinto se localiza en el barrio de La Mejorada y se entregó en comodato por el gobernador Víctor Cervera Pacheco. Desde entonces ha sido apoyada por cada administra-ción estatal. Hoy, el museo ofrece co-

loquios, clases de guitarra, talleres y exposiciones, además cada miércoles puede disfrutar una velada dedicada a los autores del mes en el acostumbra-do foro “Rosario Cáceres Baqueiro”, en honor a “Charito”, que dirigió el recin-to los primeros 7 años de su creación.

Venga a empaparse de todo lo que usted debe saber acerca de uno de los emblemas más importantes del yucateco: el romanticismo de una guitarra trovera…

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 15

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado16

Desde Huhí:Las mejores bolsas artesanales

Huhí es la tierra de los legendarios escara-bajos más famosos del sureste mexicano, los “makeches”. Pero Huhí también quiere

decir ¡aquí estoy! con su clara vocación poco pro-movida: la elaboración de bolsos y mochilas con acabados que nada le piden a las que usted adquiere en ostentosos centros comerciales.

El municipio es gobernado por Roger Benítez Es-pínola, que se propuso desde el inicio de su gestión destacar la vocación comercial más importante de la población en diversos foros. Y cómo no, si lue-go de recorrer sus talleres nos percatamos de la im-portancia de esta actividad que involucra a familias enteras, en un proceso meticuloso que resulta en in-fi nidad de modelos de bolsas, bolsos, “cangureras”, “bandoleros” y mochilas.

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 17

¿Usted sabía que Huhí forma parte de la primera reserva hidrológica de México, que abastece de agua a la zona metropolitana de Mérida? Pueblo pequeño con un aproxima-do de 5 mil habitantes, el “lugar de las igua-nas”, se localiza a 40 minutos de la capital del estado; tomando la ruta a Cancún para des-pués desviar a Xocchel y de ahí usted estará a tan solo 10 minutos del municipio que al-berga un templo religioso que data del siglo XVIII erigido en honor a San Pedro.

Y aunque este pintoresco municipio cuen-ta con grandes maestros en la hechura de los bolsos, solo hay dos oportunidades al año para exhibir sus creaciones: a través de la Feria de las Bolsas, dos ediciones efectuadas a fi nes de septiembre y princi-pios de diciembre, donde puede adquirir artículos a precios accesibles para obse-quiar o presumir. Ahí nos enteramos que cada taller tira paquetes de 62 bolsas cada dos días, pero ahí no termina el trabajo, porque el pegado y acabado es la parte ar-tesanal donde se lucen.

La feria organizada por el municipio, atrae a compradores de municipios aledaños y por supuesto a mayoristas de Mérida, que adquieren piezas hasta en 115 pesos para venderlas en la capital a un precio tres ve-ces mayor. Lamentable, cuando nos da-mos cuenta que es poca la ganancia que se queda, por eso insistimos en invitarle a que visite Huhí y consuma lo que produce, porque comprar signifi ca favorecer a las familias de la localidad.

Enmarcada en pasarelas, eventos artísticos y culturales, la segunda edición de la feria de las bolsas efectuada en diciembre fue todo un éxito, rompiendo récord de asistencia y sobre todo con la presentación de nuevos modelos que cautivaron a las féminas, he-chos de materiales como cuero sintético, ga-muza y charol. Y no podía faltar el tradicio-nal recorrido del primer edil, acompañado de sus hijos Daniel, de 9, y Julián, de 5 años.

Venga a constatar la obra carretera y la sani-dad de la localidad, donde ha puesto especial empeño su autoridad municipal. Es literal, Huhí le espera “con los bolsos abiertos…”

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado18

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 19

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado20

Del patio a su mesa: “Mi Huerto Maya” de “Cultivos Santo Domingo”

Su nombre es Domingo Gamboa Serrano, orgullo-samente izamaleño, propietario de “Cultivos Santo Domingo” y pionero de un sistema de producción de

chile habanero encaminado a rescatar la costumbre de los huertos familiares y abaratar los costos que conlleva la siembra masiva de esta especie vegetal.

Gamboa Serrano y su equipo iniciaron hace 20 años este innovador proyecto, al perca-tarse que las plagas afectaban los cultivos de chile habanero, pues no podían desarrollar-se y mucho menos mantener una produc-ción constante. En cambio, al implementar este sistema, todo el proceso es más fácil ya que cuando las plantas alcanzan el tamaño sólo se trasladan a la zona de explotación, listas para la cosecha.

Con este programa, la producción se ga-rantiza libre de plagas al tenerlas en un espacio delimitado. Ahora se comerciali-za la quinta generación de la planta crio-lla cuya selección comenzó hace 10 años. Además, Gamboa destacó que por hectárea de cultivo tradi-cional el costo de producción es de 250 mil pesos, pero con este modelo se ahorra hasta un 70 por ciento de los costos de siembra y cosecha.

Domingo Gamboa, quiso poner su “granito de arena”, en apoyo a todos los productores interesados, que mediante un esquema de cultivo por líneas logran plantas de hasta 3 metros de altura, con una producción mensual de 1 kilogramo por ejemplar, los

cuales rinden dos años de producción, para luego retirarse y colocar su reemplazo.

Este productor tradicional también imple-menta el proyecto “Mi Huerto Maya” y con éste busca que las familias utilicen sus patios o terrazas para sembrar vegetales de autoconsu-mo, y no solo chile habanero sino xcatic, chile dulce y otras hortalizas. Cuando adquiere una planta de chile habanero, se le entrega un tríp-tico con información sobre sus cuidados, tales como regarla cada 2 días y amarrarla cuando alcanza altura. La unidad tiene un costo de 60 pesos, pero cuando se trata de productores rurales se les ofrece a 25 pesos.

Las plantas alcanzan el metro y medio a los 3 meses, cuando ya están listas para el primer corte y cosecha de 1 kilo y así, hasta que mi-den 3 metros, a los 8 meses. Este sistema se

busca promover en las colonias, pues lo idóneo sería que cada una llegue a “especializarse” en el cultivo de un vegetal y así crear un sistema de comercialización delimitado en beneficio de todo un sector urbano. ¿No le parece por demás interesante?

al interior del Estado Año 4 No. 11 Enero 2014 21

Año 4 No. 11 Enero 2014 al interior del Estado22

Le proponemos una travesía al municipio de Opichén, a un impresionante sitio localizado

a 55 Km de Mérida llamado Aktun X’pukil, o mejor conocido como Gru-ta de Calcehtok.

¿Sabía que es una de las más grandes del estado?, su longitud alcanza 3 km y cuenta con un acceso vertical de casi 5 m, al cual se desciende por una escale-ra de hierro, pero también tiene otras

tres entradas verticales de hasta 30 m desde la superfi cie hasta la parte más baja de la cueva.

X’pukil tiene galerías que permiten un transitar cómodo, sin embargo tiene ac-cesos reducidos, pasos a desnivel y luga-res para escalar. Los lugareños han cla-sifi cado la oquedad en: “Ruta 1 o corta”, la más sencilla; la “Ruta 2 o larga”, que representa la mayor parte de la cavidad, y la “Ruta 3 o extrema”, con espacios que

deben atravesarse “pecho tierra” y que ponen a prueba la resistencia.

En la gruta también hay evidencia cultu-ral: manifestaciones rupestres de manos en negativo y grabados en bajo relieve, así como metates que sirvieron para moler granos o captar agua, vasijas para recolectar agua de uso ritual, albarradas y nivelaciones de piso, al igual que res-tos óseos. También es común encontrar-se con fragmentos de cerámica en casi todo el piso de la cavidad. Antiguamente Aktun X’pukil sirvió como refugio, casa-habitación, lugar sagrado o ritual, mina de extracción de barro y lugar de recolección de agua. Otro atractivo del lugar es ver la salida de miles de murciélagos al oscurecer, donde las lechuzas se posan en los arbo-les a esperar a que los quirópteros salgan para tomarlos como sus presas.

Por supuesto que la recomendamos. Es importante recordar que para ingresar a la cueva se requiere la compañía de los guías locales comandados por Rogelio y Salvador Cuy e hijos, respetando los elementos culturales y naturales que le otorgan importancia a este lugar.

AKTUN X’PUKIL:gema subterranea

de Opichen

Antrop. Raúl E. Manzanilla HaasTeléfono celular: 9991-385647

[email protected] // www.ajau.org.mx

gema subterranea de Opichen

gema subterranea