Achatina fulica

-

Upload

rafael-ferreira-de-abreu -

Category

Documents

-

view

492 -

download

0

Transcript of Achatina fulica

UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC

Ana Paula Correa da SilvaAparecida de Fátima FerrisRafael Ferreira de Abreu

Roberta Molotievschi

Análise de aspectos ambientais e médicos do molusco

Achatina fulica.

Santo André – SP2008

UNIVERSIDADE DO GRANDE ABC

Ana Paula Correa da SilvaAparecida de Fátima Ferris

Rafael Ferreira de AbreuRoberta Molotievschi

Análise de aspectos ambientais e médicos do molusco

Achatina fulica.

Trabalho desenvolvido como exigência para a disciplina de Zoologia do curso de Ciências Biológicas.

Santo André – SP2008

1.0 – Introdução

Na idade contemporânea a restauração ambiental se tornou uma

necessidade. A contaminação biológica preocupa, pois é a segunda maior causa de

extinção no planeta, se tornando assim uma ameaça constante às populações naturais.

Um meio ambiente, ecologicamente equilibrado, inclusive é imposto por lei. (Espíndola

et al., 2004). No Brasil, o art. 225 da Constituição Federal nos diz:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e

preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

Segundo Westbrooks (1998), o fator dificultante na auto-regeneração do

ecossistema afetado, são que os contaminantes biológicos são capazes de se

multiplicar, e se disseminar gradativamente. E por isso, esse tipo de “poluição

biológica”, assim definida por ele, tende a ser pior que a poluição química, que

diferentemente da poluição ambiental, tende a se amenizar com o passar do tempo.

No Brasil um dos maiores impactos causados devido à introdução de

espécies exóticas, foi protagonizado pela espécie Achatina fulica. Uma espécie tropical

de origem africana, que foi introduzida no Brasil em 1988, como um substituto da

espécie Helix sp., também conhecido como escargot. Mais tarde o cultivo foi

enfraquecendo e os moluscos foram abandonados em locais impróprios transformando-

se numa espécie invasora. Atualmente já é encontrada em mais de 23 estados

brasileiro, passando por diferentes ecossistemas (Souza et al., 2007).

Uma reprodução acentuada desse caramujo foi gerada devido à

promessas de lucro fácil, com a estimativa de que o Brasil poderia se tornar líder

mundial em exportação do caramujo para fins alimentícios. Mesmo maior e mais

produtivo que o escargot tradicional, sua carne não foi aceita pelo mercado mundial,

talvez pela falta de controle de qualidade e fiscalização. Fato que desestimulou a

criação, fazendo com que os criadores abandonassem seus animais em rios e mata

nativa (Fischer et al., 2004).

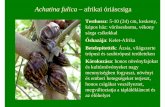

Achatina fulica Bowdich, 1822, pertence ao grupo dos moluscos terrestres

pulmonados. São popularmente conhecidos como caramujo gigante africando, pois

quando adultos podem pesar até 200 gramas. E podem medir de 10 a 12 cm de

comprimento por 15 a 20 cm de altura (Teles et al., 1997).

O molusco Achatina fulica é considerada como uma das 100 piores

espécies invasoras do mundo, pois está invadindo ecossistemas do mundo inteiro e

disseminando doenças e destruindo ambientes e a econômia dos países infestados

(Fischer et al., 2004).

Sua invasão no continente americano se iniciou pelo Havaí, em 1939. Em

seguida, ao final da Segunda Guerra Mundial, atingiu a Califórnia e posteriormente a

Flórida, no começo da década de 70. Além dos EUA, também atingiu a Austrália, Índia,

Madagascar e o sudeste asiático (Teles et al., 1997).

O sucesso da espécie como invasora está intimamente ligada aos seus

hábitos generalistas, ao excelente potencial reprodutivo, e facilidade de adaptação a

diferentes ecossistemas (Fischer et al., 2005). Trata-se de um molusco hermafrodita,

podendo produzir uma média de 200 ovos por ano (Barbosa el al., 2001)

Para Ziller (2006), na América do Sul uma ameaça clara, é sem duvida a

falta de conhecimento da população a respeito das espécies invasoras. E também, que

os cursos na área ambiental, não estão cumprindo o papel de disseminação de

informações a cerca desse novo problema ambiental.

2.0 – Objetivo

O presente estudo têm como objetivo principal, conhecer os aspectos

médicos e ambientais da espécie invasora Achatina fulica.

3.0 – Metodologia

Para realização deste trabalho, iremos fazer uma pesquisa bibliográfica

em artigos de revista científica, livros e outras formas de publicações. Afim, de obter

informações fidedignas a respeito da espécie Achatina fulica, confrontando dados para

obter uma visão dos problemas ambientais e medicinais causados por ele.

4.0 - Resultados

4.1 – Aspectos Médicos

Achatina fulica têm uma importância médica evidente, por se tratar de uma

espécie diretamente envolvida na transmissão do nemátodo Angiostrongylus

cantonensis, responsável pela doença chamada meningite (ou meningoencefalite)

eosinofílica. Também denominada como angiostrongilíase meningoencefálica (Teles et

al., 1997). Essa enfermidade é relatada na África, Ásia e Oceania. Nela o verme se

aloja no sistema nervoso central, podendo causar cegueira e até a morte do individuo

infectado (Simião et al., 2004).

Neuhauss et al. (2007), relata também outra possibilidade de transmissão

ligada ao molusco, que é a do nematódeo intra-arterial de roedores Angiostrongylus

costaricensis. Na América do Sul a principal doença transmitida é a angiostrongilíase

abdominal, que causa dores e raramente algumas pertubações abdominais (Simião et

al., 2004). A infecção humana, apresenta quadro de intensa reação inflamatória e os

ovos dos vermes ficam retidos nos tecidos. Impedindo assim, a liberação das larvas no

primeiro estágio, o mesmo ocorre nos roedores. O acometimento inflamatório ocorre no

intestino, principalmente na região íleo-cecal, podendo ocorrer dois tipos básicos de

lesões macroscópicas: tumoral e isquêmico-congestivo. O tratamento com

medicamentos não é indicado, porque as drogas com ação tecidual testadas

experimentalmente podem piorar o quadro, induzindo os vermes a uma migração o que

pode desencadear tromboses arteriais (Bender et al., 2003).

Os caracóis Achatina sp produzem um muco de características

glicoprotéica formados por uma mistura secretada de diversas glândulas, denominadas

Achacin. Essas secreções possuem diversas funções como, veículo de transporte de

partículas, secreção de produtos, transferência de água e eletrólitos através da

epiderme. Auxilia também em sua locomoção (Lorenzi et al., 2008). Os vermes utilizam

esse muco excretado por caramujos como substrato, e a contaminação ocorre no

homem por ingestão de alimentos por onde o caramujo tenha passado e excretado o

muco infectado por larvas do terceiro estágio. Esse fato é de fácil ocorrência pois esses

moluscos são ávidos por frutas, verduras e legumes em sua alimentação (Teles et al.,

1997).

Epidemias dessas doenças já foram relatadas em países onde ocorre uma

grande população desse molusco em contato freqüente com a população humana

(Simião et al., 2004). Ainda se tem pouco conhecimento do ciclo de vida de

Angiostrongylus, porém esse ciclo tem se mostrado complexo, com inúmeras situações

onde o homem aparece provavelmente como hospedeiro eventual. Sendo o molusco

hospedeiro intermediário, e roedores hospedeiros definitivos servindo de reservatório

da verminose (Teles et al., 1997).

Quando morrem suas conchas ficam normalmente viradas para cima,

acumulando água e posteriormente servindo como criadouro de mosquitos, inclusive o

Aedes aegypti, transmissor da dengue (Eston et al., 2006).

4.2 – Aspectos Ambientais

Achatina fulica é um caramujo de concha cônica que apresenta cores

marron e mosqueada com maturidade sexual por volta dos cinco meses de idade. É

ativa no inverno, resistindo desde o frio até secas possuindo hábitos noturnos. São

hermafroditas e podem realizar até 5 posturas de ovos por ano, com 50 a 400 ovos por

vez (Eston et al., 2006).

No diversos países que invadiu o molusco A. fulica estabeleceu um

verdadeiro caos, sendo responsável pela devastação de plantações inteiras de banana,

mamão, amendoim, café, cítricos e outros. Também atacou grãos já armazenados, em

jardins e hortas residenciais. Nos EUA e Austrália foi classificado como uma praga

agrícola. Com grande esforço para controle e erradicação do molusco, obteve-se

resultados positivos. Já países como a Índia, Madagascar e países do Sudeste Asiático

ainda permanecem ativos (Teles et al., 1997).

No Brasil também existem espécies gigantes de caramujos, integrantes do

gênero Megalobulimus e dentre as diferenças com o A. fulica temos a concha em

formato aspiral cônica, possuindo borda mais espessa e cores mais claras. Dentre as

espécies nativas que habitam a mata atlântica, são dificilmente encontradas,

concluindo-se então um risco real de extinção das espécies nativas. Essa destruição é

acelerada com a freqüente destruição e degradação de seu ambiente natural, e sobre

falta de conhecimentos dessas espécies nativas. Por isso espécies invasoras são tão

prejudiciais, principalmente a espécie A. fulica, que além de ambientes agrícolas,

invade também áreas naturais, competindo de maneira desigual, através da

sobreposição de nichos tróficos, com espécies nativas (Eston et al., 2006).

Os moluscos possuem um importante papel ecológico, participando da

reciclagem de nutrientes, principalmente o cálcio. Espécies invasoras modificam a

disponibilidade de alimento e de espaço para a malacofauna, com uma multiplicação

rápida e eficaz. Estudos em laboratórios mostraram que exemplares no caracol gigante

nativo (Megalobulimus cf. oblongus), na presença do molusco A. fulica ficam inibidos e

permanecem inativos entrando em óbito em alguns dias. Esse fato preocupa, pois o

mesmo pode estar acontecendo em ambientes naturais (Coelho, 2005).

Com uma impressionante voracidade em se alimentar e uma reprodução

acelerada, a espécie A. fulica compete diretamente com espécies nativas, pois se

alimenta com mais de 500 espécies de vegetais, fato que diminui a oferta de alimentos

para a fauna nativa. Promovem alteração da paisagem natural, por consumir enorme

quantidade de biomassa verde, compostos por brotos e plantas novas. Não sendo

aconselhável controle através de produtos químicos e inimigos naturais (controle

biológico), pois estes podem diminuir ainda mais as populações de moluscos nativos,

como por exemplo o Megalobulimus spp. e Orthalicus spp. Estes alem de baixa

densidade escológica, não são generalistas, crescem vagarosamente e não se

reproduzem tão rapidamente como o Achatina fulica (Eston et al., 2006).

5.0 – Discussão e Conclusão

Ao estudar os aspectos ambientais e médicos do molusco Achatina

fulica, fica claro que ambos aspectos permanecem interligados, uma vez que ao invadir

ambientes agrícolas o caramujo infecta, com seu muco, alimentos, como frutas e

legumes, que são trazidos para cidade para a alimentação humana, causando nesse

estagio transmissões de doenças. Devido seus hábitos generalistas o molusco esta

cada vez mais próximo dos humanos, invadindo ambientes urbanos também, fator este

considerado preocupante pois podem ter na cidade contato com ratos, que são

hospedeiros definitivos do Angiostrongylus costaricensis, causador da

angiostrongilíase. Nesse ponto podemos ter todos os hospedeiros (inclusive o homem,

hospedeiro eventual) num mesmo ambiente, completando-se ciclos, que podem levar a

uma epidemia. Que já foram registradas em alguns locais do mundo.

5.0 – Referências bibliográficas

ZILLER S. R. Espécies Invasoras da América do Sul: Causando impactos para paisagens, economias e culturas. The Nature Conservançy: Saving

the last great places on earth. Disponível em:

<http://www.nature.org/aboutus/howwework/files/esp_cies_invasoras_na_am_rica_do_s

ul.pdf >. Acesso em: 16/05/2008.

ESTON, M.R.; MENEZES, G.V.; ANTUNES, A.Z.; SANTOS, A.S.;

SANTOS, A.M.R. Espécie invasora em unidade de conservação: Achatina fulica

(bowdich, 1822) no parque estadual Carlos Botelho, Sete Barras, SP, Brasil (Nota Científica). Rev. Inst. Flor. V.18, n. único, p. 173-179, dez. 2006.

SOUZA, R. M.; ALVES, A. G.; ALVES, M. S. Conhecimento sobre o molusco gigante africano Achatina fulica entre estudantes de uma escola pública na Região Metropolitana do Recife. Biotemas, 20 (1): 81-89, março de 2007.

COELHO, L.M. Informe técnico para o controle do caramujo africano (Achatina fulica, Bowdch 1822 em Goiás). Goiânia: Agencia Rural, doc. 4, p. 1-12,

2005.

TELES, H. M. S.; VAZ, J.F.; et al. Registro de Achatina fulica Bowdich, 1822 (Mollusca, Gastropoda) no Brasil: Caramujo hospedeiro intermediário da angiostrongilíase. Rev. Saúde Pública, 31(3): 310-312, 1997.

NEUHAUSS, E.; FITARELLI, M.; ROMANZINI, J.; GRAEFF-TEIXEIRA, C.

Low susceptibility of Achatina fulica from Brazil to infections with Angiostrongylus costaricensis and A. cantonensis. Mem Inst Oswaldo Cruz. v. 102,

n.1, p. 49-52, fev. 2007.

FISCHER, M. L.; COLLEY, E. Espécie invasora em reservas naturais: caracterização da população de Achatina fulica Bowdich, 1822 (Mollusca – Achatinidae) na ilha rasa, guaraqueçaba, Paraná, Brasil. Biota Neotropica, v. 5, n.1,

p. 127-144, Mar. 2005.

FISCHER, M. L.; COLLEY, E. Diagnóstico da ocorrência do caramujo gigante africano Achatina fulica Bowdich, 1822 na APA de Guaraqueçaba, Paraná, Brasil. Revista Estudos de Biologia. v. 26, n.54, p. 43-50, Jan./Mar. 2004.

SIMIÃO, M.S.; FISCHER, M.L. Estimativa e inferências do método de controle do molusco exótico Achatina fulica Bowdich 1822 (Stilommatophora; Achatinidae) em Pontal do Paraná, Litoral do Estado do Paraná. Cad. Biodivers, v.

4, n.2, dez. 2004.

BENDER, L. B.; MAURER, R. L.; SILVA, M.C.F. et al. Ovos e órgãos reprodutores de fêmeas de Angiostrongylus costaricensis são reconhecidos mais intensamente por soros humanos de fase aguda na angiostrongilíase abdominal. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. v. 36, n.4, p. 449-454, Jul./Ago.

2003.

BARBOSA, A.F.; SALGADO, N.C. Quando o escargot vira praga. Revista Ciência hoje. v. 30, n. 175, p. 51-53, 2001.

LORENZI, A.T.; MARTINS, M.F. Análise colorimétrica e espectroscópica do muco de caracóis terrestres Achatina sp alimentados com ração diferenciada. R. Brás. Zootec., v.37, n.3, p. 572-579, 2008.

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título da Revista, (abreviado ou não) Local de Publicação, Número do Volume, Número do Fascículo, Páginas inicial-final, mês e ano.