A UNIDADE DUAL: (Manoel de Barros e a poesia) 1 volume · Manoel de Barros poetry shows us the word...

Transcript of A UNIDADE DUAL: (Manoel de Barros e a poesia) 1 volume · Manoel de Barros poetry shows us the word...

José Carlos Pinheiro Prioste

A UNIDADE DUAL: (Manoel de Barros e a poesia)

1 volume

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura (Semiologia), Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Ciência da Literatura (Semiologia).

Orientador: Ronaldo Lima Lins.

Rio de Janeiro 2006

2

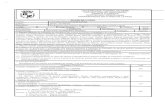

FOLHA DE APROVAÇÃO

José Carlos Pinheiro Prioste

A UNIDADE DUAL: (Manuel de Barros e a poesia) Rio de Janeiro, 28 de julho de 2006 ________________________

(Ronaldo Pereira Lima Lins, Professor-Doutor, UFRJ) ________________________

(Luiz Edmundo Bouças Coutinho, Professor-Doutor, UFRJ) ________________________

(Ronaldes de Melo e Souza, Professor-Doutor, UFRJ) ________________________

(Rita de Cássia Miranda Elias, Professora-Doutora, Centro Universitário da Cidade)

________________________ (Sônia Monnerat Barbosa Professora-Doutora, UFF)

________________________

(Antônio Jardim, Professor-Doutor,UFRJ)

________________________ (Victor Manuel Ramos Lemus,Professor-Doutor,UFRJ)

3

In memoriam

minha mãe

com quem aprendi a ser zelante da delicadeza,

de quem não aprendi a serenidade do jasmim

4

Lembramentos:

Amélia de Nóbrega

Ana de Jesus

João Vieira Publio

Joaquim Frias Pinheiro

Júlia de Freitas

5

RECONHECENÇA

A minha mãe pela SABEDORIA em seu ninhário de singelezas.

Ao pássaro que me privilegiou com seu canto enquanto escrevia a outra

parte.

Ao contribuinte brasileiro.

À Camila, Caio e Lucas e a todas crianças pela ensinança dos

desensinamentos.

À beleza do ilimitável da língua portuguesa.

A Ronaldo Lima Lins pela solicitude e fidedignidade.

A Antônio Jardim por uma ínvia diretriz que se fez quase exeqüível.

A Ronaldes de Melo e Souza pelas lições de equanimidade frente às

adversidades.

Aos alunos com quem preciso aprender a não perder o sabor na pretensão

do saber.

À passarada (bem-te-vis, beija-flores, garças, sanhaços,...), ao florejar de

jasmins, girassóis, brincos-de-princesa e muito mais: à vivificação da chuva

e do sol, à iridescência do arco, ao silencial e ao amanhecente.

Às pedras e espinhos no meio do caminho.

Ao eternífluo da vida que emana de DEUS.

6

ILUMINAMENTOS:

Cristo por ensinar através de parábolas o velar e o revelar.

Padre Vieira por molhar nossos lábios com a lábia de nossa língua.

Euclides da Cunha por derriscar o traçado limitâneo entre o histórico e o

literário, entre o poético e o documental, entre o factual e o estético.

Guimarães Rosa pela avessia da travessia de um linguajar na terceira

margem da língua.

Haroldo de Campos enxadrista interestelar da linguagem a iluminar as

galáxias da prosa com as rutilâncias da poesia.

Renina Katz por ter feito na USP provavelmente a primeira tese não verbal

no Brasil em cuja introdução a uma série de gravuras somente constava o

poema de Carlos Drummond de Andrade Paisagem: como se faz.

Walter Benjamin por ousar, frente às fronteiras, dizer coisas como “o tédio

é o passaro de sonho que choca os ovos da experiência”.

7

Será que os absurdos não são as maiores

virtudes da poesia?

Será que os despropósitos não são mais

carregados de poesia do que o bom senso?

Manoel de Barros,

Exercícios de ser criança

Tudo que os livros me ensinassem

os espinheiros já me ensinaram.

Tudo que nos livros

eu aprendesse

nas fontes eu aprendera.

O saber não vem das fontes?

Manoel de Barros,

Cantigas por um passarinho à toa

8

RESUMO

PRIOSTE, José Carlos Pinheiro. A unidade dual: (Manoel de Barros e a poesia). Rio de Janeiro, 2006. Tese (Doutorado em Ciência da Literatura)- Faculdade de Letras,Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

A poesia de Manoel de Barros destaca a palavra como invenção

de um mundo no qual as oposições não constituem paradoxos, mas uma unidade complementar dos contrários. O conhecimento racional defende a separação entre o sentir e o pensar para estabelecer um método seguro e firme de uma avaliação exata da realidade e da verdade. A poesia prefere a contradição de um pensar em que os contrários, como clareza e obscuridade, se unam em uma integração indivisível. O pensar poético procura uma concepção diferente da análise linear e objetiva dos estudos literários. A linguagem deste outro pensar combina o imaginativo ao intuitivo como meio de apreensão de uma lógica próxima à condição originária do humano encoberta tanto pelo racionalismo calculador objetivo como pela linearidade objetiva.

9

ABSTRACT

PRIOSTE, José Carlos Pinheiro. A unidade dual: (Manoel de Barros e a poesia). Rio de Janeiro, 2006. Tese (Doutorado em Ciência da Literatura)- Faculdade de Letras,Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

Manoel de Barros poetry shows us the word as an invention of

an universe that the oppositions don’t constitute paradoxes, but a complementary unit of contraries. The rational knowledge postulates a separation between the feeling and the thinking to establish an exact and secure method of evaluation about the reality and the truth. The poetry prefers the contradiction of a thinking that the contraries, like clarity and obscurity, gather themselves in an indivisible integration. The poetical thinking needs a different conception of linear and objective analysis of literary studies. The language of another thinking combines the imaginative and the intuitive as expression of apprehension of a logical similar to the human condition originary hidden into the rationalism as the objective linearity.

10

ILUSTRAÇÕES: Ilustração 1: Os valores pessoais, René Magritte, 1952, p. 105.

ABREVIATURAS

Foram utilizadas as seguintes referentes às obras de Manoel de Barros:

APA – Arranjos para assobio

CCAPSA – Concerto a céu aberto para solos de ave

CPT – Cantigas por um passarinho à toa

CUP – Compêndio para uso dos pássaros

EF – Ensaios fotográficos

ESC – Exercícios de ser criança

FA – O fazedor de amanhecer

FI – Face imóvel

GA – O guardador de águas

GEC – Gramática expositiva do chão

LI – O livro das ignorãças

LPC – Livro de pré-coisas

LSN – Livro sobre nada

MP – Matéria de poesia

MI(I) – Memórias inventadas – A infância

MI(SI) – Memórias inventadas – A segunda infância

P – Poesias

PCSP – Poemas concebidos sem pecado

PQT – Poesia quase toda

PR – Poemas rupestres

RAQC – Retrato do artista quando coisa

TGGI – Tratado geral das grandezas do ínfimo

11

SUMÁRIO

1- COMEÇAMENTO SEM CONCLUDÊNCIA..................................................1

UMA PARTE

TESE: ELEGIA À DIVINAÇÃO

2- HUMANO, CONSIGNADO HUMANO.........................................................21

2.1- POSTAIS DA CIDADE............................................................... .....................25

2.2- RETRATOS A CARVÃO.................................................................................32

2.3- BOCA.................................................................................................................34

2.4- COISAS DESÚTEIS..........................................................................................37

2.5- O HOMEM DE LATA.......................................................................................43

2.6- ENTRE O ÚTIL E O INÚTIL...........................................................................44

2.7- O ALICATE CREMOSO E O PARAFUSO DE VELUDO..............................49

2.8- SOB A VIGÊNCIA HEGEMÔNICA DA TÉCNICA.......................................52

2.9- A MÁQUINA.....................................................................................................55

2.10- A MÁQUINA DE CHILREAR.......................................................................57

2.11- A COISA..........................................................................................................60

2.12- LÍRICA E SOCIEDADE.................................................................................64

2.13- A TEOLOGIA DO TRASTE...........................................................................68

2.14- O DESSUJEITO...............................................................................................78

12

3- O PRIMADO DA CONTRADIÇÃO.................................................................82

3.1- UMA DIDÁTICA DA INVENÇÃO..................................................................89

3.2- OS DESLIMITES DA PALAVRA...................................................................104

3.3- A LÍRICA EM FRAGMENTOS......................................................................112

3.4- MUNDO PEQUENO.......................................................................................120

3.5- POESIA E VIDA.............................................................................................127

3.6- DA AGNOSIA À OUTRA AGNIÇÃO (RECAPITULATIVO).....................133

OUTRA PARTE

ANTI-TESE: ELOGIO AO DEVANEIO

4- PRINCÍPIOS....................................................................................................137

4.1- O EXTRAORDINÁRIO NO ORDINÁRIO....................................................140

4.2- OS LIMITES DA SUJEIÇÃO.........................................................................146

4.3- O DIZÍVEL DO POSSÍVEL E O CONCEBÍVEL DO IMAGINÁVEL.........150

4.4- AO ALINHAVAR DAS PALAVRAS....................................... ....................156

4.5- DIDÁTICA AO AVESSO...............................................................................162

4.6- NA FONTE DA INFÂNCIA...........................................................................168

4.7- O DELINQÜIR DO DELÍRIO........................................................................174

4.8- OS DESLIMITES DO SUJEITO......................................................................180

4.9- ENTRE O PERMANECENTE E O TRANSITIVO........................................186

4.10- FINS...............................................................................................................192

5- INCONCLUDÊNCIA DE UM COMEÇAMENTO.......................................193

6- BIBLIOGRAFIA...............................................................................................197

13

1 – COMEÇAMENTO SEM CONCLUDÊNCIA

HUMANO, onde reside o humano? O que qualifica o humano? Este se

apresenta como uma identidade unívoca, uniforme, legível e reconhecível de forma

imediata à percepção do senso comum? Ou se representa através de uma língua a

dissimular a mediação verbal a designar o que se denomina de realidade? A exatidão

das idéias claras e distintas que configuram a racionalidade hegemônica como meio

supostamente preciso de afastar o falseamento que as sensações proporcionam ao

observar dão conta da complexidade e multiplicidade que distinguem o humano? Como

precisar este que sempre se apresenta inapreensível às próprias representações que

sustentam a pretensão à univocidade?

Como ler POESIA? Pelo prisma de uma lógica verbal que se funda por

representações que evitam a equivocidade e instauram a determinação de certezas como

freio a imaginabilidade? Como pensar Poesia se esta não se ajusta ao paradigma da

razão decifradora que se disfarça sob os dogmas da exatidão e da clareza? Há que se

restringir o pensar poético ao cogitar lógico de um raciocinar que intenciona a

eliminação do fantasioso, do inimaginável e do imponderável? Estes não identificariam

também o humano em complementaridade com o inteligível de um exato conceituar?

A poesia de Manoel de Barros apresenta um corpus propício à

compreensão do humano em sua complexidade, pois por não se ajustar ao raciocinar

retilíneo clama por um retorno ao originário do pensar. Ou seja: um modo de

apresentação, mais que representação, a convergir o sentir e o pensar em um impartível

conjugar dos contrários.

14

No propósito desta tese estipula-se um avesso investigar do que subsiste no

versejar barrosiano que mesmo ao versar sobre a natureza ainda assim parece atinar

sempre para a instância problemática do humano. Este se apresenta intraduzível pela

conceitualidade racional que adjunta ao cogitar o estatuto do inteligível distinto da

inferioridade do sensível. O pensar dicotômico instaurado no Ocidente por Platão

concebe como valor de positividade apenas o pólo que se sobreponha às sensações para

instaurar uma razão fundada na certeza de um saber impermeável às ilusões da

experiência. A poesia desqualificar-se-ia ao estabelecimento absoluto da VERDADE

por se circunscrever à materialidade da sonoridade rítmico-métrica e da escrita. A partir

desta camada sensorial o poeta instaura o fingir, proveniente de fingère: modelar na

argila, dar forma a qualquer substância plástica, esculpir, e por extensão reproduzir os

traços, representar, imaginar, fingir, inventar. No entanto, o fazer poético não finge que

a relação instituída pelo de/signar entre as coisas e a representação não é um pacto

convencional alicerçado sobre o fingimento. O poeta mostra a verdade como fingimento

que se convenciona ao perspectivismo humano que se circunscreve a dogmas, crenças,

certezas e ideologias contingenciais ao que cada um pressupõe, acredita e defende. O

poeta ao vislumbrar na tragicomédia humana o esfacelamento de cada certeza que se

encena como asseveração do veraz prefere apresentar pela via do fingir a representação

verbal como um mascaramento a mascarar outras máscaras.

Sob o fingir da poesia a língua é colocada sob suspeição por substituir a

linguagem imaginativa originária pela conceitualidade inequívoca. O conhecimento

racional, entretanto, ao articular conceitos ainda se atém ao domínio da representação

verbal. A conceituação de um pensar estruturado na clareza das idéias postula uma

categórica determinação conceitual pelo afastamento e eliminação de toda fantasia e

devanear impediente de um esclarecimento de/finidor. O fingir poético que não finge

15

que é fingimento, no entanto, parece revelar pela re/presentação que se apresenta como

tal mais que a pretensão a uma clareza que quer esconder a obscuridade que se vela por

trás de qualquer designação representativa. O Poeta reconhece o fingimento da palavra e

apreende a realidade como um cenário construído a partir do alicerce verbal. Percebe

que a fronteira com o falseio é muito tênue para ousar referendar um discurso que se

pretende claro e distinto quanto tudo é muito mais complexo e indefinível do que supõe

qualquer filosofia. A obscuridade compartilha da clareza em um infinito enlace no qual

o humano se embate sem a certidão fidedigna de uma verdade imune ao contradito, ao

dubitável e ao oblíquo.

O método analítico tem como premissa a clareza das idéias distintas como

garantia de estatuir um conhecimento pautado em uma investigação rigorosa na

comprovação e evidência de um veredicto. A pretensão absolutizante de um

conhecimento pela via do inteligível, do racional e do lógico delegou ao poetizar o

estatuto do imaginativo, do devaneante, do imaginoso e do divagante por não se firmar

em uma fundamentação axiomática rigorosa. O raciocinar distinto do fantasiar

configura uma concepção divisionista na qual se credita a um dos pólos a positividade

plena em distinção à inferioridade da negatividade do que se institui como seu contrário.

Assim para se livrar do contingencial da condição humana, determinada pela percepção

sensível, portanto, ilusionista, o conhecimento racional deve-se alçar às altitudes do

inteligível. É concebível tal descondicionamento do condicionável? O separatismo

inconciliante dos contrários institui uma divisibilidade a pautar o modo de pensar

ocidental pelos princípios da identidade, da não contradição e do terceiro excluído para

impedir qualquer possibilidade da paradoxalidade. A não vigência do contraditório

firma-se como premissa ao estabelecimento determinante de um entendimento da

verdade. Kant reconhece dois troncos do conhecimento humano que talvez brotem de

16

uma raiz comum: a sensibilidade, a “matéria bruta das impressões sensíveis” 1, pela

qual os objetos nos são dados e o entendimento pelo qual são pensados. No entanto,

como se alçar à sapiência inteligível se é através da palavra, fenômeno auditivo e visual,

portanto, perceptivo, sensível que o conhecer se conceitua? Em concordância com tal

dicotomização a Lingüística concede ao conceitual a propriedade significativa opositiva

ao sensorial do significante. Este seria um mero invólucro a proteger a essencialidade do

conceito. Entretanto, no significar de uma palavra não se imiscuem várias palavras em

um torvelinho a remeter a outras ad infinitum? Como, então, determinar a verdade se a

língua é humana, logo, falível, defectível, variável, mutável e instável? Seria preciso

depurar as impurezas do contradizer na precisão de um exato dizer? É possível tal

assepsia sob a instância precária da condição humana?

O princípio da não contradição repousa na impossibilidade da

simultaneidade dos contrários, ou seja, a afirmação coexistir com a negação, a vigência

do Ser com o não ser, assim como do círculo da identidade exila-se o divergente da

homogenia na qual vige a similitude. Ao se privilegiar exclusivamente o que é

concordante, similar e congruente como então entender os seus contrários senão pelo

traço identitário outorgado à polaridade primeira que exclui o diferenciável? Todavia,

diversamente de um pensar instituidor de oposições separáveis e inconciliáveis seria

factível postular uma relação complementar entre os opostos?

O conhecimento que pretende aferir a certificação de identidades fixas

busca instituir a normatividade do que se constitui como inequívoco para indeferir o

equí/voco por este escapar à imperiosidade do que se impõe admissível como Certeza.

Daí não ser imputável ao poético a insígnia de insigne no que se refere à veridicidade

por subscrever o paradoxal, o contraditório e o alógico. Na qualificação de algo como

1 - KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. V. Rohden e U. B. Moosburger. São Paulo: Nova Cultural, 1999. p. 53.

17

paradoxal tal distinção firma-se na supremacia da doxa legitimada pelo princípio da

identidade em que isto não pode ser aquilo simultaneamente, daí a partição inconciliável

dos contrários. Entretanto, tal qual um espelho, os antagonismos não comparticipariam

de uma unidade a complementar as polaridades de uma alteridade na qual se encontram

unidas em um MESMO apenas diferenciado pelo avesso? Inexistiria assim uma

contraposição separadora, mas a complementaridade dos contrários em uma unidade

que se funda pela dualidade.

Gaston Bachelard eleva o princípio da complementaridade como

fundamento do novo espírito científico da física moderna ao estatuto de uma operação

filosófica em que conceitos como contínuo e descontínuo, determinação e

indeterminação não possuem valor absoluto mas são, antes, complementares: “as noções

de onda e corpúsculo são duas objetivações complementares de uma mesma realidade

que se representa intuitiva e alternativamente” 2. O que antes se designava através de

antagonismos opositivos transforma-se em oposições complementares a determinar uma

apreensão do universo diferenciada das leis clássicas do entendimento. Ronaldes de

Melo e Souza assevera que o diálogo interdisciplinar com o novo espírito científico

efetuado por Bachelard proporciona a elaboração de uma crítica literária postulante de

uma nova doutrina da imaginação, uma arqueologia do imaginário a partir da “potência

poética da matéria, regida pela dialética ontológica das oposições complementares” 3.

Argumenta que

contrapondo-se ao postulado da unidade de composição do racionalismo literário e ao preceito de uniformidade metodológica do positivismo científico, a nova crítica bachelardiana se notabiliza, porque substitui o critério lógico da unicidade da retórica tradicional pelo princípio da interação dos contrários a fim de compreender e tornar compreensível a unidade dual, ambivalente e complexa das obras literárias da modernidade e, sobretudo, porque aplica a cada escritor o método que a originalidade de sua obra requer, enfatizando que um procedimento metodológico só se

2 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. “Poesia filosofia e ciência”. Interfaces. Rio de Janeiro, 7: 2000, p.58. 3 - Id., ibid. p. 59.

18

afirma verdadeiro quando se confirma nos limites circunscritos pelo princípio dinâmico que rege a estrutura de cada obra de arte. A crítica literária se converte, portanto, numa perpétua aventura do conhecimento, continuamente devotada à tarefa poética de invencionar novos recursos metódicos para se haver com a singularidade dos novos discursos artísticos. Esta doutrina dialética da imaginação e o pluralismo coerente do método se harmonizam na formulação de um novo humanismo, solidamente vinculado a uma nova educação estética do homem. 4

O entendimento do mundo, e do humano, então poderia se divisar além da

tradição de um pensar divisionista impeditivo de uma outra compreensão do universo

postulante de uma perspectiva apreensível da dinâmica dos contrários a constituir uma

unidade indivisível, complementar e não contraditória. Postula-se, portanto, a noção de

uma unidade que se manifesta pela multiplicidade complementária, oscilatório-

integrativa dos contrários. Assim as distinções antitéticas entre o pensar e o sentir, o

inteligível e o sensível terminam por se transformar em ambivalências indissolúveis e

co-participantes do mesmo em diferença.

De modo diverso ao raciocinar que separa inconciliavelmente o

condicionado e o incondicionado, a poesia postula uma interação dialética das

dualidades antagônicas em uma “síntese antitética, uma conjunção disjuntiva ou uma

disjunção conjuntiva do ideal e do real” 5. À pretensão da sistematização de um saber

absoluto a poesia responde com um pensar que não somente se desvincula da aspiração

determinante de uma linearidade e clareza, distintivas da obscuridade ilegível de um

dis/curso enviesado, como busca transparecer o modo original, portanto caótico em que

se manifesta e aflora o pensamento. Ou seja, o pensar poético, na verdade o inaugural,

é refratário à concepção hegemônica dominante que somente concebe o linear como

determinação da clareza e esta como premissa à exatidão de uma expressão

compreensível impeditiva do dificultoso, do desordenado, do complexo, do intrincado,

4 - Id., ibid. p. 59. 5 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. “Introdução à poética da ironia”. Linha de pesquisa, Rio de Janeiro, I (1): 35, out. 2000. p.34.

19

do emaranhado, do indefinido, do misturado e do inextricável. Esta outra linguagem em

desacordo com o normativo e que se funda na ambivalência paradoxal na verdade é a

linguagem originária que constitui o humano, ser complexo que não repousa sobre uma

idéia construída de clareza, mas em um indeterminável devir sempre a constituir um

caleidoscópio não aprisionável à conceituação idealizada de um pensar que se firma

sobre representações. Este outro pensar, que o racionalismo vitorioso denomina

poético, intenta restaurar a instância originária da linguagem ainda não destituída do

inventivo instituída pela conceitualidade de/finidora. Para retro/ceder ao procedente da

linguagem rei/vindica-se transparecer o irromper do pensamento que se dá pelo

prejudicar, intuir, inervar, antecipar e exagerar 6 e que se apresenta não sob o disfarce

de uma representação objetiva, mas em um propósito de presentar o próprio ato de

pensar ainda não aprisionável. Ou seja, em suas inervações e irrupções não modeladas

por uma linearidade objetiva, clara e inteligível, mas na própria pulsação do

pensamento a germinar, a brotar, a desabrochar, a despontar, a rebentar, a florescer, a

frutificar.

Estabeleçamos três desígnios a fundar esta tese: a primeira refere-se às

potencialidades que a língua nos proporciona. Ou seja, as veredas a serem viajadas tanto

no aspecto vocabular como sintático e semântico e que ainda podem ser aventuradas.

Deseja-se aventar possibilidades rítmicas e sonoras que se apresentem como alternativas

além da estruturação e ordenação lingüística circunscritas à normatividade

paradigmática determinante da objetividade de uma explanação nítida, acessível, direta

e entendível. Por reconhecer nestas propriedades expressivas apenas convenções

estabelecidas concernentes a um pensar pretenso à determinação do legível intenta-se

então um avesso dizer que não se intimide frente ao limitante quanto à prescrição do

6 - ADORNO, Theodor. Mínima moralia. Trad. L. E. Bicca. 2 ed. São Paulo: Ática, 1993. p. 63.

20

escrever. Que este possa ousar a avessidade do avezado, ou seja, diante do costumado

desabituar o perceptivo das lindes da gramaticidade, do normativo, da objetividade.

A segunda proposição é resultante da primeira: a partir da finidade da

língua divisar a infinitude da linguagem. No suceder desta deixar irromper o que lhe é

imanente: o substrato poético que há de se entender como fundamento do pensar e não

como um aparato dispensável à limpidez de uma tese. Antonio Candido assevera que no

Brasil o pensamento e a sensibilidade quase sempre assumiram, em suas melhores

expressões, a forma literária e que “esta linha de ensaio, – em que se combinam com

felicidade maior ou menor a imaginação e a observação, a ciência e a arte, – constitui o

traço mais característico e original do nosso pensamento” 7. Nossa tenção tem o intuito

de efetuar a juntura entre o pensar e a leitura poética a postular a emancipação da

clausura da leitura acadêmica ao modo analítico-discursivo como a única via de se

debater literatura. Ressalte-se ainda que se na vida social brasileira prevaleceu a

posição suprema de inteligência como ornamento e não instrumento de conhecimento

por não significar, no analisar de Sérgio Buarque de Holanda, apreço ao pensamento

especulativo e sim um apego à sonoridade ostentosa, à raridade da expressão e ao verbo

abundante 8, há que se questionar se nessa crítica não se insinua uma postulação do

pensamento permanecer restrito ao especular como fundamento único do pensar. A

refutação ao aspecto sonoroso da expressão brasileira não conteria uma aversão ao

barroquismo não cartesiano do nosso pensar mais sensitivo, intuitivo e imaginativo do

que um cogitar moldado na racionalidade ocidental? A consideração que esta tese

devota à sonoridade textual rege-se primordialmente pelo reconhecimento do dado

sensorial como uma fonte de conhecimento não desdenhável, posto que o realce à

7 - CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945. IN: ____. Literatura e sociedade. Estudos de teoria e história literária. 6 ed. São Paulo: Nacional, 1980. p. 130. 8 - HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 22 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. p. 50-51.

21

palpabilidade e materialidade das palavras seria fundamento da função poética 9 esta

não há por que ser desmerecida em uma acareação com o aspecto referencial dominante

na ensaística universitária. Portanto, o teor literário que esta tese possa comportar

funda-se em uma compreensão da dinâmica conjuntiva entre teoria e criação como

aspectos indissociáveis de uma leitura que recusa a prevalência do discursivo lógico e

analítico sobre o que se denomina como inventivo, intuitivo e imaginativo. O nosso

escrever se tece através da camada sonora como fundamento também propiciador do

pensar e não como figura ancilar e dispensável ao conhecer.

E, por fim, postulamos uma leitura que seja pertinente e atinente ao objeto.

Ou seja, frente à norma vigente no meio acadêmico de uma perspectiva objetiva de um

observador a se manter distanciado e afastado do objeto através do rigor investigativo,

opta-se aqui por uma proposição para-analítica (tanto aproximativa como opositiva) que

pressuponha a superação de tal dicotomizar por uma confluência entre as duas margens

a se equacionar em uma terceira na qual vija o dialogar integrativo e não separativo

entre o percebido e o perceptor. Desta forma, qualquer obra poética há que solicitar uma

atitude leitoral entranhável tanto na alteridade do poeta acessível através da escritura,

como na interioridade de si próprio em um enredamento entre a subjetivação do objeto e

a objetificação do sujeito. O que se questiona, portanto, refere-se não somente ao

estatuto da cognição a privilegiar o inteligível em detrimento do sensível, mas ao

próprio conceito de sujeito dissociado de um objeto a ser dissecado de modo asséptico.

Retomemos o fio da linguagem. Se a noção de poiesis postula um fazer que

implica um conhecer através da linguagem, a morada do ser, há que se entranhar

adentro o círculo linguageiro. Se o conhecer é suscetível à designação na qual os signos

representam as coisas em ausência através de uma distinção diferencial sonora, da

9 - JAKOBSON, Roman. Lingüística e comunicação. Trad. I. Blikstein e J. P. Paes. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 1985.

22

camada significante, reconheça-se que a cognição tanto é partícipe da linguagem, pois

lida com a representação verbal, como repousa sobre uma lógica separativa

determinante do discernimento entre isto e aquilo. Como, então se determinar a

exatidão? Não seria esta partícipe inseparável do que se institui como a in/exatidão?

Impõe-se qualificar qualquer coisa pela finitude de um conceito conclusivo,

determinante e imune ao erradio de um designar? Que critério decisório e impositivo

exige-se como legitimação da universalidade de um saber se este principia por um

sujeito separado de um objeto, se “toda observação pressupõe uma instância de

observação que prefigura o horizonte do observável”? 10

Na dissertação A ordem dos ladrilhadores problematizávamos as

“dificuldades internas intrínsecas à apropriação do objeto poético por uma objetividade

que se quer plena, firme, estável, segura e lógica” 11 e questionávamos: como escrever

sobre poesia? Retornemos àquela indagação. Ao abordarmos uma tríade de poetas

brasileiros, Oswald de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Augusto de Campos que

configurariam uma linha construtiva de uma poesia insubmissa ao acaso, puséramos em

confronto duas linhas teóricas: uma formalista a ressaltar os aspectos da linguagem a

partir da função poética de Roman Jakobson e outra atenta para as relações históricas e

sociais que permeariam a produção poética selecionada. A conclusão a que chegáramos

apontava para uma irresolução da leitura de poesia a partir da dissonância entre estas

duas vertentes teóricas. Postulava-se então um outro modo de ler poesia insubordinável

à linearidade de uma lógica discursivo-analítica e que o método correspondesse

isomorficamente ao objeto de estudo, ou seja, um modo ametódico pelo qual o leitor

responda criativamente à própria escritura poética a qual ele se depara e não por uma

premissa apriorística determinante da objetividade separativa do sujeito. 10 - SOUZA, Ronaldes de Melo e. op. cit. , p. 64. 11 - PRIOSTE, José Carlos Pinheiro. A ordem dos ladrilhadores. Dissertação de mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ, 1999. p. 218.

23

Ao elegermos a obra de Manoel de Barros como foco de uma tese teríamos

de partir do seguinte impasse: escrever a respeito de uma poesia que não compartilha da

mediania da expressão aprisionada a um pensar incompatível com qualquer contradição.

Se a poesia escolhida insurge-se contrária aos princípios norteadores do que se

determina como pensar, impõe-se não somente um criticar da dominância desse modo

de entender como se exige uma leitura em consonância com o que é imanente a esse

poetar. Este solicita do leitor uma convergência com um outro pensar que se encontra

mais próximo da origem da linguagem, ou seja, do inventivo e do imaginativo e não

adestrado pela racionalidade excludente do intuitivo e do sensitivo. No entanto, o

percurso barrosiano principiou por uma escrita ainda restrita a uma perspectiva objetiva

como representativa do real. Nosso escrever haverá de partir desse ponto de vista para

per/seguir o trajeto do poeta. Entretanto, como se situar face à mudança ocorrida na

poesia de Barros que a certa altura inverte o nexo usual e assume o paradoxal como

constituinte do próprio pensar e não como um desvio da lógica? Encarar esta poesia por

uma ótica rejeitada pelo poeta seria traí-lo tal qual um estuprador 12 a referendar a

dominância da racionalidade analítica. Reivindica-se então um pensar dialógico com o

poetar barrosiano postulante de uma analogia com a linguagem. Esta, no entanto, não

mais cativa da representação linear da realidade, mas propositiva de uma presentação

multiangular do real.

O percurso do poeta de Arranjos para assobio será desdobrado em duas

partes a compor a estrutura geral da tese. Uma parte, referente à trajetória inicial de

Barros, que recusamos denominar de primeira fase, denominar-se-á Elegia à divinação

12 - BARROS, Manoel de. “Uma palavra amanhece entre aves”. Entrevista a Antônio Gonçalves Filho. Folha de São Paulo. APUD: ____. Gramática expositiva do chão. (Poesia quase toda). 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 318 : “Poesia está sempre no escuro das fontes. Sofro medo de análise. Ela enfraquece a escureza das fontes; seus arcanos. Desses grandes poetas, que admiro e leio com devoção, eu não faria análise nunca. Nem comparativa. Primeiro porque não sei decompor. Segundo: não tem segundo. A grande poesia há de passar virgem por todos os seus estupradores. Pode ser amada, nunca analisada”

24

e esquadrinhará o sentido do humano meio ao imperativo do raciocínio calculador e

adestrador do imaginativo que se tornou refém do produtivo e do quantitativo. Esta

parte ainda circunscreve o domínio analítico como forma convencional de leitura

interpretativa de poesia de acordo com o vigente no meio acadêmico. Denomina-se

Elegia à divinação não somente como crítica ao pensamento matematicístico e

produtivo vigente no mundo contemporâneo como também ao modo de pensar literatura

na universidades restrito ao raciocinar que se determina pela análise. Divinação é o

mesmo que adivinhação, ou seja, aquilo que é rejeitado pelo pensamento científico por

não se determinar ao conceitual elaborado pela razão desencantadora do instintivo e do

intuitivo. A poesia, no entanto, navega no impreciso e não no preciso de um asseverar

raciocinativo pela exatidão.

O enfoque da obra de Manoel de Barros privilegiará a questão do humano a

partir do confronto com uma civilização dominada pela técnica racional que delibera

sobre a utilidade da produção e transforma os sujeitos em sujeitados a um modo de

pensar delimitado ao objetivo, ao racional, ao exato, ao legível e ao inteligível. Barros

realça o avesso disso: o rejeitado desvalorizado por uma sociedade produtiva de bens

consumíveis tanto duráveis como descartáveis. A razão vitoriosa condena ao ostracismo

o poeta por de/clamar palavras sem sentido por serem contrárias tanto ao senso comum

como à distinção das idéias. Barros encara a titânica e tirânica racionalidade pelo desvio

da ironia a perpetrar a paradoxalidade da contradição como meio de inverter a lógica

apensa ao princípio da identidade. Tudo se reverte em riso pelo olhar poético a postular

uma outra didática que reverta até ao originário da linguagem não conceitual, mas

inventiva e divinatória a restituir ao humano, sujeitado ao cogitativo separado do

sensitivo, a instância de uma agnição fundada na imaginação e no devaneio.

25

A discordância em relação ao paradigma do pensar a poesia pelo regrar

analítico linear nos conduziu a uma tentativa de ousar uma outra proposição de

compreensão. Ou seja, que não se conformasse ao raciocinativo moldado pela clareza

das idéias distintas, mas por um fluxo verbal margeante ao poético como possibilidade

de manifestação de um pensar próximo ao inventivo do devaneio, do sensitivo e do

intuitivo. A Outra parte, Elogio ao devaneio, configurará o que denominamos como

uma anti-tese pois se organizará tanto estruturalmente como estilisticamente de modo

diverso à parte inicial. A estrutura será desenvolvida por alguns tópicos recorrentes na

poética barrosiana: a poesia, o ordinário, o delírio, a palavra, a gnose, a infância, a

natureza, o dessujeito e a sujeição. Esta outra parte põe em questão o pensamento

analítico-discursivo vigente nos estudos literários como única possibilidade de leitura de

poesia. Propomos uma escritura atinente ao objeto, ou seja, uma transcriação poética

do pensar a própria poesia enquanto um fazer indistinto entre teoria e criação. Não se

advoga aqui, entretanto, a eliminação da via analítica ou a transformação em seu oposto,

a leitura poética, em senda dominante, mas que cada objeto de estudo reivindique uma

leitura própria e particular pertinente a cada ótica pessoal e intransferível. O que se

postula primeiramente é uma discussão sobre a hegemonia do discurso analítico como

primazia dos estudos literários, assim como a urgência da insurgência de dicções

distintas da conceitualidade dominante para a auguração de um di/verso entendimento.

Não que tal propósito se apresente em sua inteireza nesta tese, mas que se lancem os

dados para a discussão da clausura dos estudos literários nas uni/versidades a cooptar o

conhecimento à unicidade de um pensar raciocinativo impediente de outras

possibilidades divergentes do padrão aceito e imposto como norma. A anti-tese não

propõe uma reflexão enquanto sinonímia de pensamento restrito à razão mas de um

flectir, curvar-se, dobrar, vergar: um desviar retrocessivo à primitiva, primeva e

26

originária condição da linguagem. Um recurvar sobre si próprio, um voltear que re-

conduz ao original do humano eclipsado pelo ideal de pensar por idéias claras e distintas

a separar o que é inerente à própria linguagem: uma obscuridade intrínseca que se

esconde na profundidade de cada palavra. Nada é tão simples como querem parecer os

guardiães da clareza, pois tudo remete a uma obscuridade do sentido da própria

existência que não se apresenta sob o império de uma razão unilateral, mas de uma

simbiose dialética entre os contrários a exigir uma compreensão além do divisionismo

conformador de uma percepção estática. Como então expor tal complexidade a se

apresentar ao homem e a se representar através do humano a não ser por uma escrita que

transponha pela pluralidade indefinita da palavra toda a complexidão envolvente em

cada circunstância a circundar nosso conhecer? A partir deste limite é que nossa

escritura há de proceder e não sob o esquadro do raciocinar diretivo e uniforme, mas

pelo circular e re/curvo de um pensar multifacetado a re/volver uma flexão até revirar o

enrolado do pensamento em um desenrolar que retorna a um novo enovelamento infindo

e infinito. Bachelard sustenta que é na região do ultra-racionalismo dialético que sonha

o espírito científico:

é aqui,(...), que nasce o sonho anagógico, aquele que se aventura pensando, que pensa aventurando-se, que procura uma iluminação do pensamento através do pensamento, que encontra uma intuição súbita no além do pensamento instruído. 13

A estranheza da escrita desta tese per/segue, portanto, não a redução

exclusiva ao pensar racional, mas ao enredamento infindo que se origina no labirinto

espiralado ao adentrar o pórtico do sentir/pensar poético. A inviabilidade da clareza, de

acordo com o exigível à objetividade e ao entendimento intelectual, reflete-se nesta tese

não como subsunção ao hermetismo indecifrável e enclausurado em uma concêntrica

dispersão do sentido, mas como consciência da problematicidade de transcrever para o 13 - BACHELARD, Gaston. A filosofia do não. Filosofia do novo espírito científico. Trad. J. J. M. Ramos. IN: ____. Os pensadores, XXXVIII. São Paulo: Abril, 1974. p. 180.

27

plano da precisão a precariedade de uma gnose que não se sustenta sob a valoração

unilateral de um aspecto do conhecer, mas que reconhece na vigência da claridade a

presença da obscuridade, pois que estas se dis/põem uniaxialmente e indissolvíveis.

Portanto, aceder a um ideal de clareza seria subsumir a um padrão de pensamento que

se postula como fundamentador de uma cognição presumível de definir a exatidão como

revelação da verdade. Esta, entretanto, conforma-se ao designar dos signos que simulam

uma nitidez sustentável somente como convenção de uma ordenação linear e construída.

Nossa presunção e desmesura problematizam a dificuldade do conhecimento que evita

aceder à quimérica clareza de uma ordenação quando esta exclui do pensar a

obscuridade do que é desordenado e desconexo. O pensamento poético não pode se ater

à fixação determinante de um padrão verificativo da inteligibilidade pela exclusão do

ininteligível que se apresenta simultaneamente como força correlata e vigente da

dinâmica do pensar. Contra o acorrentamento ao ideário de um pensamento idealizado

balizado em uma concepção do inteligível divergimos não por defesa da irracionalidade,

mas como proposição de um entendimento além do limitável que nos condiciona a uma

percepção aprisionada a padrões e valores que referendam uma fronteira divisional entre

o permissivo do pensável, enquanto escravo do ordenável, e o inviolável não excedível

pelo aceitável de acordo com as convenções do conhecido. A desmedida que se avizinha

ao nosso ousar postula um avançamento na percepção do objeto poético por uma

subjetividade que não se confranja ao opinativo como também recusa uma visão

analítica como via única determinante de um suposto preciso pensar. Que este possa

flexionar conjuntamente com o sentir uma outra possibilidade de dizer se não o

indizível, mas defender a manifestação da insurreição de vozes contrárias à expressão

dominante ainda refém de uma razão reverencial de uma lógica divisional e excludente

do diferenciado, do inortodoxo e do heteróclito.

28

A divisão entre uma parte primeira e a outra parte consecutiva,

entretanto, desimplica qualquer propósito linear causal-seqüencial, pois vigora antes

uma crítica que se faz ao modo divisionista de se conceber o real por oposições quando

o que se postula nesta tese é a complementaridade dos contrários. Daí as partes desta

tese se complementarem não como opostas, mas como uma unidade dual a configurar

aspectos diferentes do mesmo: a poesia, neste caso a de Manoel de Barros. A estrutura

geral da tese configura isomorficamente uma relação entre o que se defende, ou seja,

uma unidade dual complementar e não opositiva dos contrários, e a divisão em duas

partes que conformam uma unidade indissociável. Ambas as partes conjuminam um

mesmo aspecto indissociável: tanto o discursivo a problematizar o humano como a

leitura poético-retórica ao avesso da normatividade escritural das teses acadêmicas

apontam para uma revisão das cercaduras e extremidades a demarcar o conhecer a

perspectivas impedientes do exercício da liberdade da linguagem. Desta forma a

unidade entre leitura crítica e criação postula-se como co-participante da estrutura geral

análoga ao postulado central da tese. Portanto, não há como separar a problematicidade

da linguagem que se apresenta em sua materialidade sonora e poética, estranhável por

ser in/comum, e a crítica ao modo hegemônico de se estudar poesia nos bancos

universitários moldado em um racionalismo opositivo ao discurso poético.

Mais que a obra do poeta mato-grossense o que problematizaremos é a

própria poiesis, o fazer poético que não se dobra à dimensão do produzir enquanto

perfazimento de realizações reais. A Poesia instaura um discurso produtor de

inquietações quanto ao conceito de realidade, pois suplanta o condicionamento ao

contingencial através de uma permanente desestabilização das certezas moldadas por

perspectivas temporais e espaciais. Gaston Bachelard indaga: “os coeficientes de

realidade não diferirão consoante as noções, de acordo com a evolução dos conceitos,

29

de acordo com as concepções teóricas da época?” 14. Terry Eagleton, por sua vez,

afirma que a poesia é “entre todos os gêneros literários, o mais evidentemente desligado

da história, aquele em que a sensibilidade pode desenvolver a sua forma mais pura,

menos impregnada pelo aspecto social” 15. Não que a poesia esteja imune ao desenrolar

do pesadelo histórico, ou que negue o contingencial, pois o que ela suscita implica não

somente uma sobrelevação do conceito de história atinente ao registro do factual ao

levar em conta “a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado

perdido para a história” 16, mas uma compreensão não teleológica e sim caleidoscópica

em que tanto o cotidiano e o coloquial tenham a mesma importância que o não vivido, o

sonhado e o imaginado. Não se deduza, entretanto, um propósito filosófico subjacente

ao pretender desta tese nem um fazer desta um arremedo de poesia, mas uma

desconstrução das fronteiras para a instauração de um pensar poético, pois de acordo

com Heidegger “entre ambos, filosofar e poetar, impera um oculto parentesco porque

ambos, a serviço da linguagem, intervêm por ela e por ela se sacrificam. Entre ambos,

entretanto, se abre ao mesmo tempo um abismo, pois moram nas montanhas

separadas”17.

Esta tese, no entanto, sustenta que a faculdade de pensar, e não filosofar, se

instaura pela imisção com o poetar diversamente de um estabelecimento rígido de

margens separativas. A determinação de princípios a priori avessos ao devanear

demarca o rumo do pensar analítico pelo trilhar seguro de uma razão incólume às

influências de um sujeito instável e problemático quanto à objetividade de qualquer

conhecimento. Entretanto, tal partição polar entre o subjetivado e o objetivado contradiz

14 - BACHELARD, G. Op. Cit. p. 183. 15 - EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. São Paulo: Martins Fontes, s.d. p. 55. 16 - BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas. VOL. I. Trad. S. P. Rouanet. 6 ed. São Paulo: Brasiliense, 1993. p. 223. 17 - HEIDEGGER, Martim. Que é isto – a filosofia? Trad. Ernildo Stein. IN: ____. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Abril, 1973. (Os pensadores, XLV) p. 221.

30

a lógica poética cúmplice do princípio da complementaridade dos opostos. No

paradoxismo inerente ao poético encontra-se a proposição do pensar originário

concernente ao humano ainda não agrilhoado às designações correntes na caverna do

saber na qual as conceituações definidoras e delimitadoras interditam o vôo devaneador.

Trata-se, portanto, de defender aqui uma prática do Pensar, poético, não somente

restrito a uma concepção teórica como crítica do pensamento hegemônico, mas revirar

este ao avesso para instaurar o integrativo entre os contrários dos pólos antípodas, como

o sentir não mais diferenciado do pensar.

Não se infira que se pretenda a cópia do idioleto manoelês archaico 18.

Vigora, sim, o desejo de um diálogo por uma filtragem interior e pessoal da escrita do

outro. Intentou-se a proximidade ao poetar como uma equivalência ao fundamento de

um pensar avesso ao analisar retilíneo que separa entre o poetar e a raciocinação.

Descarte-se também qualquer intencionalidade na direção da anulação do sentido, pois

se não se corrobora o pensar linear não se pretende a ruína do pensável e sim alentar o

advento de um reflexionar em conjunção com o pres/sentir. O labiríntico norteia nosso

diligenciar por uma analogia com os meandros da poética barrosiana a se fundar no

sensivo de um pensar infixo em um calcular, pois intenciona o desarraigamento da

linguagem submissiva a um cogitar impediente do imaginar. Se a linguagem para

Manoel de Barros é a genetriz, nutriz e diretriz primordial a instaurar um confabular

com a natureza, é conjecturável que tal mediação se enraíze em um pensar originário,

portanto, poético como condição de possibilidade de superar tal mediar. Se tal parece

ser irrealizável resta a tentativa de transcrever aqui nosso ínvio lutar com as palavras.

Daí nosso dizer se fazer nas fímbrias não propriamente do escrever de Barros, mas na

18 - BARROS, M. de. Livro sobre nada. 8 ed. Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 43.

31

proximidade das propriedades intrínsecas ao poetar: o inventivo sem definidade, o

indefinito sem finidade, o infinito sem impossibilidade.

A cada um compete o seu possível...

33

2- HUMANO, CONSIGNADO HUMANO

A poética de Manoel de Barros se compõe de certas marcas constantes, que

ele designa como arquissemas, indicativas de um referencial à natureza que se traduz

em “sapo, lesma, antro, musgo, boca, rã, água, pedra, caracol” 19. Embora esta

constância conforme um feixe que tem por elemento aglutinador o mundo natural, no

entanto defendemos a hipótese de que ao versar sobre cada um destes, como sobre

outros signos, o poeta termina por remeter sempre a uma instância desencadeadora de

poesia: o homem seja sob a condição social ou naquilo que o revela, a linguagem. Este

nosso acolher, menos que uma análise, não se funda na determinação de esclarecer ou

desvendar com exatidão, mas em seguir o rastro do que antes é próprio da “obscura

verdade reprimida” 20 em que se pauta a escrita do poeta. Para tanto concebemos a obra

barrosiana não por fases, mas como um percurso que o poeta trilha e na qual pode ser

observada uma primeira etapa em que se configura uma poética a denunciar a condição

degradada do humano em confronto tanto com a dominância da técnica como com uma

concepção do divino afastada da concretude do mundo. Este é o nosso primeiro passo

de aproximação da obra.

19 - BARROS, Manoel de. “Pedras aprendem silêncio nele”. Entrevista a Turiba e João Borges. Revista Bric-a-brac. APUD: ____. Op. cit. p. 327. “Arquissema, aprendi de um filólogo, cujo nome não me lembro agora, são palavras logradas dos nossos armazenamentos ancestrais, e, que ao fim norteiam o sentido de nossa escrita. Arqui, derivado do grego archos, é aquele que comanda. Essas palavras chaves, portanto, orientam os nossos descaminhos. Orientam nossa obra a fim de que não fujamos de nós mesmos no escrever”. 20 - BARROS, M. de. Op.cit. p. 328.

34

Você é um homem ou um abridor de lata?21 Esta questão indaga sobre o

humano distinto de um mero artefato. Mas o que propõe tal indagar ao estabelecer uma

diferença entre um e outro? O segundo termo não compreende uma definição clara, pois

pode ter um duplo sentido. O vocábulo abridor pode ser entendido como o que abre ou

serve para abrir. Ao ser justaposta a outro sintagma, de lata, compreende-se como um

utensílio fabricado com o objetivo de servir ao homem ou este é que se reduziria a

sujeito de uma ação destituída de criação e invenção, repetidor de uma atividade

rotineira, habitual e naturalizada pelo uso? O postular alternativo da questão não

delineia inequivocamente o que seja um abridor: se o objeto fabricado com a função de

abrir latas ou se o próprio homem que seria assim reduzido a uma única atividade

configuradora de uma existência desprovida de possibilidades mais amplas. Se

pensarmos no abridor como um mero utensílio, produzido para fins práticos, a

comparação ao homem impõe ao interlocutor virtual um ato decisório que defina: você

é um homem ou uma coisa?

Deste modo a questão parece pressupor em seu perguntar uma outra: o que

é o homem? Se o homem para Aristóteles é zoon logon échon, “animal que tem por

dote a razão” no dizer de Heidegger 22, para Descartes é res cogitans, uma coisa

pensante. Ou seja, se o homem é aquele que cogita, um ser que pensa, que se pensa em

seu pensar, há que se perguntar, por sua vez, a relação da questão do ser com o pensar.

Heidegger entende a sentença de Parmênides tò gàr autò noein estìn te kaì einai como

21 - ____. Gramática expositiva do chão. Rio de Janeiro: Record, 1999. p.10. Esta frase remete a um dos títulos encontrados nas 29 folhas de caderno de um homem que fora preso. Tal episódio é narrado em “Protocolo vegetal”, a primeira parte do livro Gramática expositiva do chão, que corresponde a um dos títulos do caderno encontrado com o prisioneiro. Um dos outros títulos, “29 escritos para conhecimento do chão através de São Francisco de Assis”, configura-se em outra parte deste livro de Barros. “Retrato do artista quando coisa” transforma-se posteriormente, em 1988, no nome de um livro de Manoel de Barros. 22 - MICHELAZZO, José Carlos. Do um como princípio ao dois como unidade. Heidegger e a reconstrução ontológica do real. São Paulo: Annablume / FAPESP, 1999. p. 46.

35

“o mesmo, pois, tanto é aprender (pensar) como também ser” 23. Pensar e ser teriam

lugar no mesmo, ou seja, ser pertence com o pensar ao mesmo e formariam uma

unidade em um comum–pertencer:

se compreendermos o pensar como a característica do homem, então refletimos sobre um comum–pertencer, que se refere a homem e ser. No mesmo instante nos surge a questão: que significa ser? quem ou o que é o homem? 24

A questão barrosiana postula-se na problematicidade do ente, pois tanto o

homem como o abridor de latas se apresentam como entes. Heidegger afirma que o

homem é manifestamente um ente e faz parte da totalidade do ser como a pedra, a

árvore e a águia. Se homem e ser pertencem um ao outro seria possível a identidade

entre um abridor de lata, ou mais: entre o universo técnico e o ser? 25

Se, no entanto, a pergunta de Barros posta no proêmio deste nosso

acolhimento de sua poesia, clama menos por uma definição exata do que por uma

compreensão da diferença entre o ser do ente homem e um mero executor de tarefas

práticas e repetitivas, portanto mecanizadas e desumanizadas, a questão termina por

revestir-se de um teor ético mais que ontológico. Entretanto, no cerne do perguntar

sobre a alternativa entre um elemento e outro da questão insere-se um verbo: muito mais

do que buscar uma definição entre isto ou aquilo, instaura-se o problema do ser, pois o

que se pergunta é se o interlocutor É um homem ou um abridor de lata.

A indagação apresentada por Manoel de Barros torna possível uma

aproximação de sua obra tanto sob o ponto de vista ético como ontológico. Se vige, no

entanto, uma preocupação do poetar barrosiano com a condição humana, e se ao situar

esta em um mundo no qual vigora o domínio da técnica e da reificação implica em uma

23 - HEIDEGGER, Martin. O princípio da identidade. IN: ____ e SARTRE, Jean Paul. Conferências e escritos filosóficos. Trad. Ernildo Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 378. (Os pensadores, XLV). 24 - Id., ibid. p. 380. 25 - Id., ibid. p. 381.

36

preocupação ética e social, contudo, tal problematicidade não exclui uma atenção a

questão do ser. O percurso do poeta demonstra isto. Para tanto seguiremos o curso que o

próprio poeta traçou em sua obra que prima no início por uma atenção primeira ao

homem sob o prisma da condição social.

37

2.1- POSTAIS DA CIDADE

Já nos primeiros passos a poesia barrosiana prima por um palmear o chão

tendo por companhia os pés dos indigentes. Em Poemas concebidos sem pecado,

primeiro livro publicado pelo poeta expõem-se “Postais da cidade”. Dentro de um

horizonte de expectativas cristalizado o presumível de um postal qualquer subscreveria

um figurativismo representacional atinente ao pitoresco que retratasse a região mato-

grossense nos aspectos geográficos e turísticos imediatamente reconhecíveis pela

aprazibilidade da paisagem. Um postal constrói-se, portanto, a priori por um código

formal elaborado dentro de margens estreitas que restringem a composição da imagem a

determinados aspectos de um lugar representado de modo que se ressaltem unicamente

as características identificadoras das singularidades geográficas marcantes e

designadoras de uma identidade diferenciada do restante dos outros lugares. Entretanto,

tal singularidade geográfica termina por se restringir a uma formalização ideal

estipulada por um modo de representar paisagens, uma referência exemplar,

paradigmática que tem por premissa enquadrar exclusivamente o aspecto aprazível de

uma determinada localidade através do enfoque restrito de uma característica que a

identifique por traços reconhecíveis. Ao se esquivar de uma exposição dos aspectos

sociais problemáticos a paisagem torna-se, então, inumana, uma fachada, um cenário

ensolarado de tonalidades vibrantes cujo enquadramento previsível e convencional

condiciona e constrói um olhar asséptico e distanciado das entranhas do viver que

fervilha naquele espaço. Não pulsa aquilo que caracterizaria, segundo alguns, o homem:

o pensar. Todo postal evita tudo o que se considere como desagradável, que incomode

ou perturbe a recepção de um olhar que deseja a fruição prazerosa e desatenta de

38

aspectos instantaneamente identificáveis como belos, desinteressados. Os postais

barrosianos não subscrevem tal ordem de representação antes registram imagens através

de um enfoque que possa aflorar o pensar crítico frente ao desconforto do mirado. Para

isto ressalta os aspectos da degradação humana como no postal de Maria-pelego-preto,

de 18 anos, cujo pai entrevado cobrava entradas para homens espiarem o púbis

abundante de pelos da jovem. O poema visa arremessar o leitor na comoção para fazer

irromper a indignação, mas que, no entanto, não se traduz no moralismo da fala de um

“senhor respeitável” que bradava sobre o “desrespeito às instituições da família e da

Pátria” 26. O verso final desarma qualquer juízo moralizador ao assinalar que o humano

se degrada diante de condições que o ultrajem: “Mas parece que era fome” (51). Esta é a

tática de Barros: instaurar o abalo para comover e desencadear a consciência crítica.

Estes postais pelo avesso não são enviados por um viajante acidental, em

trânsito, passageiro fortuito a flanar interessado apenas na face imóvel, paralisada,

idealizada, inerte de uma cidade, mas por um homem que vive entre esses homens. E

pensa sobre estes homens. Interessa-lhe algo como “a estátua de Antonio Maria Coelho,

herói da Guerra do Paraguai” (39), não como uma representação de heroísmo, mas pelo

risível do inusitado a desconstruir a solene figuração, pois tal escultura está cheia de

besouros na orelha. Uma estátua não possui a propriedade da fala, da audição, da

locomoção, da respiração, do pensar, ou seja, não vive. É uma coisa. Importam ao poeta

antes os homens. Estes, entretanto, vivem em um plano diverso daquele em que transita

um poeta municipal que se relaciona com a realidade através das palavras com as quais

descreve a cidade como um escrínio, “coisa relacionada com jóia, cofre de bugigangas”

(39). Ao olhar de Barros a cidade, no entanto, inexiste somente na redução a uma mera

figura de linguagem, abstratamente constrita ao pensar poético, mas realiza-se na 26 - BARROS, Manuel de. Poemas concebidos sem pecado. 3 ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 51. Neste capítulo e no próximo as citações referentes às indicações entre parênteses apontarão para esta obra e edição.

39

existência de seres como Negra Margarida, “boa que nem mulher de santo casto” (40), e

que um dia foi embora com um negro risonho. Flagrantes humanos do agir cotidiano

como este, destituídos de heroísmo enaltecedor, é o que importa ao pensar

comprometido do poeta. Esta ótica desvia o foco não somente do postal como um

constructo a retocar cenários assépticos, mas da normalidade provinciana dominante

para atentar para seres que co-movam, que desencadeiem abalos como Mário-pega-

sapo, apreciador de velórios e jias, e que na companhia de dementes e embriagados

ocupam uma draga abandonada. Esta quando passa a designar uma condição

degradante, não se institui, no entanto, pela via oficial do léxico, mas surge, floresce e

viceja a partir da fala regional, da boca dos seres humanos que manifestam o seu modo

de ser: “estar na draga, viver na draga por estar sem dinheiro, viver na miséria” (44). Se

qualquer postal induz à imobilidade do pensamento pelo embevecimento estético,

portanto, desinteressado, porém, ilusório diante do construído idealmente, a poética

construída por Barros postula um agir comprometido que pro-voque, que faça o leitor

observar a vida concreta pela ótica crítica da condição humana como desumana, ou seja,

um mundo no qual não floresce o ser em sua plenitude.

Este pensar crítico para se fundar necessita fundamentar a própria

linguagem. Ralph Waldo Emerson concebe que toda palavra foi algum dia poema e que

a linguagem é poesia fóssil 27. Barros ao escrever um livro que versa sobre as

reminiscências referentes à infância compara o fazer poético ao trabalho do arqueólogo:

Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma. 28

27 - EMERSON, Ralph Waldo. Ensaios. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1976. p. 133. 28 - BARROS, M. de. Memórias inventadas. Minha infância. São Paulo: Planeta, 2003.

40

O poeta parece exemplificar a tese do filósofo americano sobre a linguagem

que se constituiria “de imagens ou tropos, que hoje, em uso secundário, de há muito

deixaram de fazer-nos lembrar sua origem poética” 29. O poema sobre a draga coloca-

nos diante desta origem. Se a poesia, para Manoel de Barros, devolver-nos-ia a origem

poética das palavras gastas pelo uso 30, no entanto, no percurso inicial de sua trajetória

poética a condição criadora se origina da palavra corrente a circular no cotidiano das

pessoas. A palavra usual instaura uma condição de possibilidade de poesia a partir da

função básica de criar elos, fazer irromper clareiras, disseminar entendimento entre os

homens. A poesia origina-se, a seu ver, como criação oriunda da vivência humana

através da palavra confeiçoada pelo palato humano e não em estado de dicionário ou

fórmulas poéticas. Emerson afirma ainda que o “vocabulário de um homem onisciente

deveria incluir palavras e imagens que são excluídas da conversação polida. O que seria

vil, ou mesmo obsceno, para o obsceno torna-se ilustre quando usado numa nova

conexão de pensamento” 31. A pré-ocupação do poeta com uma linguagem proveniente

do registro informal, impregnado das incrustações e sedimentações cotidianas da

existência, demarca um território no qual vigora o ímpeto da palavra sempre como

instauradora de significações firmadas por um acordo social e não apenas um jogo

formal de significantes esvaziados.

Retornemos ao poema que se refere à draga e o que ele pode despertar. O

processo de transformação da coisa em signo se efetiva pela relação social que se efetua

entre os homens. A palavra é um instrumento de troca entre os seres humanos e ao

poeta, neste ponto de seu caminhar, importam as palavras relacionadas ao existir diário,

ao agir poético como uma possibilidade de suscitar um outro pensar. A coisa, o objeto

draga precede a expressão “estar, viver na draga”, que conota outro sentido à coisa 29 - EMERSON, R. W. Op.cit. p. 133. 30 - BARROS, M. de. Op.cit. p. 310: “Só os poetas podem salvar o idioma da esclerose”. 31 - EMERSON, R. W. Op. cit. p. 130.

41

designada. A palavra pro-voca então, a partir de sua relação com o agir, uma revelação

da condição humana atrelada aos limites espaciotemporais. No entanto, tal expressão

não é acolhida pela normatividade do registro de um léxico, apenas circula oralmente

entre os falantes. Ou seja, é algo que vige à margem da norma culta dos salões oficiais.

O poeta, então, oferece “ao filólogo Aurélio Buarque de Holanda / Para que as registre

em seus léxicos / Pois que o povo já as registrou” (44). A palavra draga, assim, ao não

subscrever a poeticidade de um léxico nobre e emplumado, pois se contamina com o

que é próprio aos viventes, é carreadora de rastros e ranhuras humanas. Roland Barthes

afirma que “sob cada Palavra da poesia moderna, jaz uma espécie de geologia

existencial, onde se reúne o conteúdo total do Nome, e não mais seu conteúdo eletivo

como na prosa e poesia clássica” 32. No entanto, esta palavra da poesia moderna seria

enciclopédica, genérica, uma categoria a configurar um estado de dicionário reduzido a

um grau zero. Não é o que ocorre na etapa inicial da travessia barrosiana, e em toda a

sua obra, pois nos primeiros livros a palavra é dirigida de antemão, ou seja, decorre da

intencionalidade geral de um comprometimento que se norteia pela intervenção crítica.

De modo diverso ao da poesia moderna que concede à palavra uma instância absoluta

de possibilidades infinitas, Barros articula nos primeiros livros um conteúdo eletivo

guiado por relações seletivas determinadas pelo contexto social da realidade vivenciada.

Para evitar que a poesia transforme-se em uma fala terrível e inumana o poeta de Face

imóvel pretere uma escrita regida por ausências que se oponha ao que se concebe como

uma função social da linguagem. Se a linguagem se caracteriza por uma determinação

do encontro, do entendimento com o outro, portanto, subsistindo como um fenômeno

social que se realiza pela troca verbal, há que se entender não apenas a poesia inaugural

de Manoel de Barros por esse prisma, mas todo o seu percurso que se orientará por uma

32 - BARTHES, Roland. O grau zero da escritura. Trad. A. Arnichand. e A. Lorencini. São Paulo: Cultrix, 1971. p. 61.

42

convergência com a fala como o traço que busca distinguir o que constitui o humano.

Este percorrer, no entanto, toma rumos distintos ao longo do caminho.

No despontar desse trajeto não vige ainda a desconstrução das relações de

linguagem que submeterá a escrita a um descontínuo que obscurece a lógica sintática

configuradora da representação da realidade. Entretanto, a poesia barrosiana, desde o

seu iniciar, não se filia a um veio da poesia moderna que, no modo de dizer barthesiano,

seleciona

palavras-objetos sem ligação, ornadas de toda a violência de sua explosão, cuja vibração puramente mecânica toca de maneira estranha a palavra seguinte, mas logo se extingue – estas palavras poéticas excluem os homens: não existe humanismo poético na modernidade: esse discurso de pé é um discurso cheio de terror, vale dizer, que põe o homem em ligação não com os outros homens, mas com as imagens mais inumanas da Natureza. 33

Contrariamente a essa poesia que ao se desprender da fala reivindica uma

autonomia por um corte profundo 34, Manoel de Barros, seja nas primeiras obras, em

que efetua uma articulação entre representação e realidade, ou em todo o seu percurso,

não abandona o domínio da significação pela redução do significante à camada da

materialidade. Antes, desvia-se da linguagem funcional, pragmática e instrumental não

para debilitar os significados, mas para recuperar o estado anterior às conceituações

inequívocas das idéias claras e distintas. Se no início da trajetória Barros delineia uma

poética para censurar as desigualdades sociais, no entanto, o impasse diante da palavra

como a instância que funda o humano, mas que se despe de sua humanidade ao intentar

uma supremacia da exatidão, impõe, então, ao poeta um redimensionar o fazer poético.

Se os primeiros versos do poeta primam por uma atenção à fala dos excluídos do

registro oficial, isto traduz uma priorização do homem como cerne do fazer poético e

33 - Id., ibid. p. 63. 34 - FOCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p.60.

43

que resultará em uma etapa posterior na recusa ao discurso matematicístico, calculador

e operacionalizador. Porém, observe-se que o inicial enfoque crítico da realidade é

distorcido por um enquadramento a enviesar a representação que se postula como

denúncia. Que distorção proposital é esta? É a ironia que se infiltra no postal de Seu

Zezinho-margens-plácidas: “célebre fazedor de discursos patrióticos, agora aposentado,

morava em seu sítio denominado A Abóbora Celeste (...)” (47). Ora a representação

desse brasileiro alcunhado com uma designação retirada de um trecho do hino nacional,

portanto um signo referente aos valores pátrios, entretanto, é um negociante de sabiás,

um pássaro designador no Romantismo brasileiro de um traço identitário da

nacionalidade. Assim, instaura-se um desfiguramento que se funda na transfiguração da

realidade, porém, não por um falseamento seja de uma representação direta da realidade

ou por uma idealização, mas por uma escrita não descritiva ou reprodutiva, mas irônica.

44

2.2- RETRATOS A CARVÃO

A necessidade de pro-vocar um pensar crítico que não seja anulado pela

convenção representacional do figurativismo paisagístico conduz o poeta a criar retratos

que tenham por centro a figura humana. Daí a recusa ao postal. Ao evitar uma

representação não-oficial e embelezadora da cidade que elimina a presença dos homens,

o poeta opta, então, por “retratos a carvão”, título de uma das partes constituintes do

primeiro livro. No entanto, tais retratos não se conformam ao que é exigido como

condição de figuralidade clássica, ou seja, atributos superiores que devem ser

representados de maneira enaltecedora e enobrecedora. Os retratos barrosianos

esquivam-se dos contornos convencionais da representação ao ressaltar justamente o

que o olhar clássico estipularia como traço indesejável. Daí o título destes poemas

referir-se a uma técnica artística que não configura a representação clássica de um

registro asséptico e aparentemente fiel de uma máquina fotográfica. Projeta-se, assim,

um fazer artístico que re-faz o vivenciado pelo riscar não preciso dos dedos a flagrar

instantâneos como um esboço em que o negror macula a brancura do suporte. O carvão

constitui-se, então, como elemento isomórfico a unir a representação ao representado,

posto que os miseráveis de Barros não se enquadram na luminosidade da paleta à óleo

pois exigem uma aproximação vital e não uma figuração nobre e polida.

Barros ressalta que sua escrita é uma fala a flagrar os habitantes que não

mostram a face no cenário de fachada de um postal: “falo da vida de um menino do

mato sem importância” (PCSP,68). No entanto, não é uma fala desinteressada, mas

desencadeadora tanto de um pensar como de um co-mover que reflita sobre a condição

humana no limite. Polina, uma menina de oito anos, “rolava na terra com os bichos /

tempo todo o nariz escorrendo” (63). A relação homem e animal é o que funda este

45

existir: “de tão sós e sujos, Cláudio/ e esse jacaré se irmanavam” (63). Nesta simbiose

entre o humano e o mundo natural, em que “todos eram iguais perante a lua” (65) uns,

entretanto, não se atrelam mais ao limite do racional: “desencostado da terra/ Sabastião /

meu amigo / um pouco louco” (65). Deste modo, neste mundo a realidade não se

apresenta ao olhar pelas lentes e objetivas de uma razão desencantada em que

predominem a clareza das idéias, mas ainda sob o prisma do imaginário popular

fundado no mítico: “à noite vinha uma cobra diz-que / botava o rabo na boca do anjo / e

mamava no peito de Petrônia” (68). Porém, a condição humana no Pantanal ao se

imiscuir com a animalidade circundante de um meio no qual não vigem as leis da

racionalidade calculadora, mas do imaginário mítico, termina vez ou outra por se

degradar na luta pela sobrevivência. É o caso de Antonina-me-leva, uma prostituta que

recebe, por vezes, três e até quatro comitivas de vaqueiros. A ética barrosiana, contudo,

mais uma vez não subscreve o moralismo provinciano condenatório, pois procura, antes,

compreender as razões humanas sempre sob uma perspectiva crítica: “a fome não é

invenção de comunistas, titio. / Experimente receber três ou quatro comitivas de

boiadeiros por dia!” (73).

46

2.3- BOCA

A contrapelo da poesia moderna, ou seja, procurando restaurar o elo entre

significante e significado como representação crítica da realidade, Barros inicia um

percurso que se funda a partir da fala. Assim, um dos arquissemas arrolados por Manoel

de Barros como fundadores de sua poética é boca. Esta palavra pode ser entendida

como um traço indicial da presença humana que pode indicar tanto o aspecto sensorial

referente ao paladar como ao prazer, portanto ao desejo, e mais ainda: implica em uma

dualidade que tanto aponta para fala como para o silêncio. A boca para o poeta, no

entanto, funda-se na fala. E esta se manifesta em uma intervenção que recusa silenciar-

se diante da desigualdade, da injustiça e da exploração dos homens por outros homens.

Como observamos, a boca do poeta frente a um mundo desigual não se

permite compactuar com uma estética subscritora do vazio da neutralidade asséptica de

um postal, mas vira a construção cenográfica pelo avesso para denunciar o humano que

ainda pulsa. Tudo aquilo que transforma o homem em inumano, em um ente destituído

de vontade e autonomia é matéria da poesia inicial de Barros. Frente à degradação

humana o poeta não silencia e afronta o moralismo provinciano por uma intervenção

que sobrevém através da palavra:

- O que você fazia lá? Que rastejava tatu. Voltava correndo avisar o padrasto: lá no brenha tem uma! Tornasse pra casa sem rasto apanhava no sesso. Eras sesso mesmo que empregava. (PCSP,61).

Se nesta poética inaugural não vigora um projeto estetizante, no entanto, a

mera exposição verbal do aviltamento do ser humano não parece ser suficiente, e sim o

propósito ético de provocar uma re-ação modificadora das condições da existência: “É

47

preciso AÇÃO AÇÃO AÇÃO / Levante desse torpor poético, bugre velho.” (PCSP,35).

Reconhece, no entanto, que o mundo somente se traduz no poema através do advento e

da mediação da palavra. Se esta é urdida nos primeiros livros de Barros como elemento

desencadeador de possibilidades de pensamento crítico e transformação, a função social

que o poeta busca conferir ao fazer poético fundamenta-se na própria linguagem, ou

mais especificamente, na língua. Assim como para T.S.Eliot o dever do poeta é

preservar, ampliar e melhorar sua língua 35, Manoel de Barros busca “promover o

arejamento das palavras, inventando para elas novos relacionamentos, para que os

idiomas não morram a morte por fórmulas, por lugares comuns”. 36

No passo seguinte da poesia barrosiana o livro Face imóvel a fala

impossibilita-se, pois o homem encontra-se diante de contingências históricas graves:

uma guerra mundial. Como então reagir diante do pesadelo da história? Frente ao ecoar

de sirenes e explosões distantes, prevalece o silêncio:

Tudo permaneceu sem um grito, Um pedido de socorro sequer. Ele passou sem calúnias E é possível que sem corpos que o chamassem. (FI,70)

A instância primordial da poesia de Barros, no entanto, preserva-se intacta,

pois tanto ao valorizar a fala dos segmentos marginalizados da sociedade como ao

enunciar o emudecimento e a consternação diante de um mundo em conflito, a

preocupação fundamental é com o outro. Este traço, o desdobramento em alteridade,

será uma característica constante na ética barrosiana. Ser humano implica em saber ser