チャレンジコミュニティ大学 10周年記念シンポジウム のお知 …...チャレンジコミュニティ大学 10周年記念シンポジウムのお知らせ 港区政70周年記念事業

16 50周年特集 - Daily-Cargo...新潟東港 16 新潟東港開港50周年特集...

Transcript of 16 50周年特集 - Daily-Cargo...新潟東港 16 新潟東港開港50周年特集...

第3種郵便物認可 2019年12月6日(金)16 新潟東港開港50周年特集新潟東港開港50周年特集

本州日本海側最大のコンテナ港湾として発展 今年1月1日に新潟港が開港150周年を迎えたことに続き、11月19日に新潟東港が開港50周年を迎えた。新潟東港は現在、本州日本海側最大のコンテナ港湾としてその地域の物流を支えているほか、LNGの輸入港でもあり、日本海側最大のエネルギー供給基地として重要な役割を担っている。このうちコンテナでは昨年通年のコンテナ取扱量(空コンテナ含む)が前年比4.5%増の17万6649TEUとなり2年連続増加している。本州太平洋側で自然災害による被害が深刻化し、また、今後も大規模な災害が懸念される中、新潟東港は背後地のみならず首都圏など広い地域の生活を支える物流・エネルギー拠点として今後もその活用が期待されている。

ェクトチームを発足。導入の必要性や実効性について議論を進めている。RTG導入時にはヤード面積の拡張も行うことが不可欠といい、今後の貨物量予測や増加時期を見極めながら、段階的な導入手法やレイアウトの見直しなど導入プロセスの検討を行っている。 現在、新潟東港CTではストラドルキャリア方式での荷役を行っている。ヤードのコンテナは3段積みだが、RTGを導入すると5~6段積みが可能となることから、荷役効率向上に加え、ヤード内の蔵置能力も増加する。実際に導入を行う際には現行の荷役方式と並行して段階的にRTGを導入していくことで、荷役能力を維持しながらスムーズに移行させたい考えだ。 同港は11年、東日本大震災によって被害を受けた太平洋側港湾の代替港として機能。過去最高となる20万4958TEUを取り扱った実績がある。また、BCPの観点から太平洋側港湾の代替港としての機能拡充も図る。

新潟東港は1963年に着工。日本海側で2番目となる砂丘掘り込み式港湾として69年に開港した。新潟東港整備には、背景として信濃川の河口に位置する新潟西港では上流から流れてくる砂が溜まりやすく、水深を維持するためには浚渫が定期的に必要という事情や、港周辺の宅地化が進み工場用地の確保が難しかったことなどがある。 80年には外貿コンテナ航路として極東ロシア航路が開設。その後、84年にはガントリークレーンが供用を開始し、現在では3基が稼働するまでになっている。88年には台湾、香港、韓国とのコンテナ航路が開設、95年には中国とのコンテナ航路も開設されている。現在、新潟東港では釜山航路を高麗海運、興亜海運、長錦商船が提供しており、また中国・釜山航路を南星海運、天敬海運、高麗海運、興亜海運、汎洲海運が提供している。さらに中国航路を神原汽船が提供している。 さらに、昨年9月からは、シンガポ

ールの大手フィーダー船社Xプレス・フィーダーズ(日本総代理店=ヘスコ・エージェンシーズ)によって新潟、富山、金沢と釜山を結ぶ日韓フィーダー航路「BNX」が開設され、新潟東港における外貿定期コンテナ航路の寄港便数は合計で週9便となった。新潟東港にとっては2012年以来6年ぶりの新規航路だ。また、これまで寄港曜日として日曜日だけがなかったが、Xプレスの新規航路によって毎日各船社いずれかの本船が寄港することとなり、サービスがデーリー化され利便性が向上している。

RTG導入の必要性や実効性を議論 こうした中、新潟東港コンテナターミナル(CT)ではラバータイヤ式の門型ガントリークレーン(RTG)導入についての検討を進めている。同港ではCTを管理・運営する新潟国際貿易ターミナル(N-WTT)を中心に、新潟港のターミナルオペレーター3社などがメンバーとなってプロジ

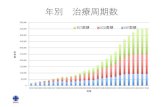

新潟東港のコンテナ取扱量推移

0

50,000

100,000

150,000

200,000(TEU)

2016年 2017年 2018年

輸出

輸入

82,073

81,724

84,777

84,225

89,117

87,532

Xプレス・フィーダーズの初寄港式典

2019年12月6日(金) 第3種郵便物認可 17新潟東港開港50周年特集

本州日本海側最大のコンテナ港湾として発展

開港50周年を記念し式典今後のさらなる発展に期待感

新潟東港が11月19日に開港から50周年を迎えたことを記念し、同月21日、新潟県聖籠町で式典が開催された。主催は新潟開港150周年記念事業実行委員会。式典では新潟県の花角英世知事のほか、新潟東港が位置している新潟市の中原八一市長、聖籠町の西脇道夫町長が出席し、今後の発展を祈念した。さらに、外航船舶代理店業協会(JAFSA)会長の飯垣隆三氏(ベン・ライン・エージェンシーズ・ジャパン会長)や元日本港湾協会会長・元土木学会会長の栢原英朗氏が登壇し、地方創生における新潟の役割や新潟東港の高い将来性について紹介。新潟港発展のための取り組みや方法を提言し式典を盛り上げた。

のバックアップ港として今まで以上に新潟港を活用すべきだ」と指摘。新潟港のポテンシャルはもっと高いとした上で「現在、新潟の沖を北米に向かう大型船が航行している。新潟に貨物さえ集まればこうした船が新潟を素通りせず寄港するようになることもあるだろう。そうすると東京港の混雑も緩和される」との展望を語った。

新潟港を交流促進の拠点に

続いて登壇した栢原氏は信濃川の河口に位置する新潟西港が長年流入する土砂を除去するため、浚渫しながら船の入港に必要な水深を確保してきた歴史を説明した。また、古代ローマ時代における掘り込み式港湾や、戦後これまでの新潟での産業振興策を紹介したうえで、新潟東港をクルーズ船の寄港地として交流促進の拠点とすることで、地域を活性化させる拠点となることを期待した。 クルーズのポテンシャルについて栢原氏は「新潟の面する日本海は101万平方キロメートルある。地中海やカリブ海は3倍の大きさがあるが、部分的な海域を回るものが多い」と指摘。日本海は適度な大きさがあり観光資源も多く、特に天候の安定した夏はクルーズの適地であるとした。 さらに新潟の天候について、「日本海側の夏のロケーションは波が穏やかで平均気温が高く、日照時間も長いため最適」と紹介。過去の文学作品などの悪い影響で刷り込みがあるとしたうえで「そういう思いを全部捨てていただき、この開港50周年を機会に考えを変え、そして外に発信していただきたい。世界の有名観光地は西岸にあるものも多い。夕日が沈む風景が人間にいろんなことを思わせるからだ」と語り、次の50年に向けて新潟や日本海側のイメージ刷新を呼び掛けた。

新潟東港を東京港のバックアップ港に

飯垣会長は「“国際港湾情勢と地方創生”-推移と展望-」をテーマに登壇した。まず、飯垣会長は世界の港湾における過去1980年から2015年までの推移を紹介し、1980年以降世界の上位20港に複数入っていた日本の港湾は2010年には姿を消し、中国の港が台頭してきた現状を説明。「日本の港は扱い量は多少は伸びているが、伸び率は諸外国に比べ低い。つまり各国に比べ、日本に出入りする貨物が伸びていない」と指摘。この原因に1985年のプラザ合意による円高の進展と、これに伴う国内産業の空洞化を挙げた。 これを背景に「日本が今後、成長していくためには地方の発展とそれに伴う輸出貨物の増加が不可欠」とした上で、「円高で海外に流出した生産拠点を国内に回帰させる必要がある。日本で産業が成長しなければ国は成長しない。今、日本で造ってもコスト競争力があるものはたくさんある」と語った。また「貨物量が増えれば海外の船社も自然と日本への寄港を再開・増強する。新潟も荷物が増え

てきており、サービスを提供する船社も増えてきている」と紹介した。 さらに、飯垣会長は東京一極集中の見直しを提言。「今、東京港ではコンテナのピックアップに何時間もかかっていて、当たり前のようにやっている。他の国ではそうそうない。地方創生を本気で実施していかなければ、国がだんだんと長期的に弱くなる。今、経済に強い国である米国や中国、インド、ドイツ、オランダ、オーストラリアなどは政治の中心と経済の中心をうまく分けている。経済成長の伸びが小さい英国や日本、ロシア、フランスなどは政治と経済の中心が同じだ」と指摘した。 これを踏まえ「新潟など全国にある程度の規模を持つ都市がなければ成長しない」とし、「日本海側のイメージを変えないといけない」と発言。「日本海側は雪深く海が荒れているというイメージがあるが、実は太平洋側の港の方が災害がよく起きており、台風も多い。私は呼び方から変えたいと考え、日本海側を“日本の西海岸”、太平洋側を“日本の東海岸”とよく言っている」と話し、日本の両岸が栄える未来像を示した。 最後に「混雑悪化に苦しむ東京港

JAFSA会長飯垣隆三氏

元日本港湾協会会長栢原英朗氏

第3種郵便物認可 2019年12月6日(金)18 新潟東港開港50周年特集

環日本海経済圏の日本側玄関港へ新潟東港CTの取扱量増加に対応

があり、懸念している。―取扱量の増加に向けどのよう

な取り組みを進めたいか。青山 まず、CTの第一義的なユー

ザーは船社になる。船社、航路の誘致に力を入れていきたい。Xプレス・フィーダーズというフィーダー輸送に特化した船社がサービスを開始したことで、新潟に新たな物流モードが生まれている。新潟東港に本船が寄港していない船社でもコンテナの取り扱いが可能となったことで、ポートセールスにも好材料となっている。このほか、従来から新潟に寄港する韓国船社の本船スペースを借りて新潟港を利用している大手船社も多い。新潟に寄港する本船のスペースを利

―2017年6月に社長に就任されてから2年が経過した。これまでの取り組みや成果は。

青山 船社への航路誘致活動が功を奏し、昨年9月にXプレス・フィーダーズによる日韓フィーダー航路が就航した。これにより、新潟港に寄港する外貿定期コンテナ航路は週9便に増えた。誘致には関係者の皆さまに大変なご尽力をいただき、とても感謝している。また、昨年は海水や井戸水をコンテナ蔵置ヤード全面に散水し雪を溶かすという日本初・世界初となる融雪設備を敷設した。このほか社長就任以降、2期連続で黒字決算を維持している。―新潟東港CTのコンテナ取扱

量推移と今後の見通しについて。青山 最近のコンテナ取扱量を見

ると、16年度(4~3月)に約16万3000TEUと底を打って以降、増加を続け、18年度は約18万1000TEUとなり5年ぶりに18万TEUを超えた。今年度上期(4~9月)も約9万3000TEUとなり、前年同期から約3000TEU増加して推移している。今後は足元の荷動きに不安の声もあるが、新潟港の利便性をアピールしながら増加傾向を維持していきたい。米中貿易摩擦や日韓関係の悪化といった外的要因による直接的な影響は表に現れていないが、全体的にマイナスの空気感が長引けば新潟港に与える影響は無視できないもの

新潟国際貿易ターミナル(N-WTT)が管理・運営する新潟東港コンテナターミナル(CT)では昨年、シンガポール船社のXプレス・フィーダーズが寄港を開始し、寄港便数の増加を実現した。また、新たな取り組みとして、海水をくみ上げ散水する融雪用散水設備を蔵置ヤード全面に敷設。積雪によるゲートクローズ発生回避に全力で取り組んだ。今年の1~10月累計のコンテナ取扱量は前年同期比4.3%増の15万3973TEUと、増加基調を維持している。N-WTTの青山正裕社長は「環日本海経済圏の日本側における玄関港、ゲートポートとなることを目指し、ターミナルのサービス品質、作業効率、安全性それぞれの向上・充実に専心したい」と話す。青山社長に新潟東港CTの取扱増加・サービス強化に向けた取り組みや将来像について聞いた。 (文中敬称略、聞き手・藤原裕士)

新潟国際貿易ターミナル・青山社長インタビュー

青山正裕社長

2019年12月6日(金) 第3種郵便物認可 19新潟東港開港50周年特集

用した新規利用や利用拡大が進み船社の取り扱い本数が増えれば、将来的に新たな本船の新規寄港も期待できる。また、現在は日本海対岸の極東ロシアや、中国・華南地域との直航航路を持っていないため、まずはこれら貨物の集荷を進めることで同航路誘致につなげていきたい。―増加するコンテナに対する対

応策は。青山 3~4年後、確実に新潟港

の取扱量が増えてくると予測している。そのため、今後、年間20万TEUを超える取扱量になることを想定し、CTでのラバータイヤ式の門型ガントリークレーン(RTG)導入についてプロジェクトを立ち上げ、導入の必要性や実効性について議論を進めている。現在は、今後の貨物量予測や増加時期を見極めながら、段階的な導入手法やレイアウトの見直しなど導入プロセスを検証しているところだ。まだ検討段階ではあるが、実際にRTG導入を行う際にはヤード面積の拡張も行うことが不可欠になる。現行の荷役方式と並行して段階的にRTGを導入していくことになるだろう。荷役能力を維持しながらスムーズに移行させなければならない。―新潟東港独自の取り組みでも

ある降雪対策について。青山 新潟東港は日本でも有数

の降雪地帯にあることから、ヤード内を除雪するショベルドーザーやコンテナとコンテナの間のレーンを除雪するスキッドステアローダ、コンテナ上部の雪を落とすスノードロッパーなど、多くの除雪機器や装置をそろえている。しかし、昨年1月に発生したゲリラ豪雪では対応が追い付かなかった。これを受けわれわれは急きょプロジェクトチーム「プロジェクトS(Snow)」を結成し、ゲートクロー

ズ発生回避のため、融雪用散水設備を蔵置ヤード全面に敷設した。資金や技術的な制約がある中で当初の計画を前倒しし、雪が降る前の昨年末に工事を完了させた。そのため昨年度は、降雪が少なかったこともあるが、ゲートクローズはゼロ(日)だった。―降雪対策について今後考えて

いることは。青山 昨年結成したプロジェクトS

の活動を継続していく。融雪用散水設備は昨年急ピッチで設置したもののため塩化ビニール製だが、あくまでも仮設なので耐用年数は数年程度だ。今年は試験的に2カ所でステンレス製ノズルを埋設しており、今後、効果が認められれば将来的に全ての融雪パイプを現行の塩ビ管方式からステンレス製ノズルによる散水方式に切り替えることを考えたい。また、この融雪設備以外にも、コンテナに積もった雪を空気圧で吹き飛ばすスノーブロワーなど、さらなる除雪のための新技術の検証も引き続き進めていく。こうした除雪設備の充実や対策は、ヤード内の除雪作業負担を大幅に軽減することにつながる。また働き方改革に苦慮するターミナルオペレーター、港運事業者の負担軽減にも一役かっていると確信している。―新潟の強みや武器は何だと考

えるか。青山 新潟東港は年間利用が1

TEUのところも含めると輸入だけでも1000社以上の企業が関わっており裾野がとても広く荷主層が厚い。営業集荷活動は新潟県や当社、新潟市や各港運事業者などが横の連携を作りながら行っている。また、新潟東港は各企業のBCP(事業継続計画)、災害対策の意識の高まりの中で、首都圏に近いが同時に被災するリスクがほぼないといった地理的な優位性

が注目されている。実際、東日本大震災の際は東北太平洋側港湾の代替港として機能した実績がある。近年は京浜港の混雑問題が深刻化し、機能低下を招いている現状があるほか、来年は東京五輪・パラリンピックの開催もある。首都圏港湾の代替港として、その利便性をアピールするいい機会だと捉えている。―新潟東港のあるべき将来像や

今後必要な政策は。青山 新潟港は本州日本海側最大

の拠点港湾であり、日本海側主要港湾と言える。環日本海経済圏の中心的な玄関港、ゲートウエーポートとして地方経済だけでなく、日本経済の発展に寄与することが使命だと考えている。現在、国は選択と集中の中で京浜港・阪神港をハブ港として復活させるべく、国際コンテナ戦略港湾政策を推進している。しかし、日本海側の各港、例えば新潟港では韓国の釜山港をハブ港として新潟港と世界各港を結ぶ輸送モードが広くユーザー、顧客に浸透している現状がある。日本港湾全体が発展していくためには国の進める国際コンテナ戦略港湾政策と、地方創生のための港湾政策をしなやかに両立させることが肝要だと考えている。そのため、国

(国土交通省)に対しては国際コンテナ戦略港湾政策のみに軸足を置くことなく、地方創生も実現させるという二律背反の克服を追求してくことを強く要望したい。

新潟国際貿易ターミナル・青山社長インタビュー

【略歴】(あおやま・まさひろ)1972年早稲田大法学部卒。2001年6月から日本郵船取締役、05年6月から同社顧問を務めた後、07年5月からジェネック代表取締役社長執行役員、13年5月から邑本興産代表取締役社長 を 歴任。14年4月 か ら N-WTT顧問、16年6月から同社取締役を経て17年6月から現職。70歳。